Корабельные звания так же как и в сухопутных войсках присваиваются согласно тому, на сколько у военнослужащего есть способность и желание взять на себя руководство вверенным ему участком. Все звания ВМФ значительно отличаются от аналогичных, сухопутных. Это связано с рядом событий, произошедших в истории России.

Основные изменения произошли:

- В 1917 году, в связи с революционными событиями.

- В период 1922-1991 года во время существования советского флота.

- В момент создания государства Россия .

Все современные флотские ранги можно разделить на 4 общие категории: военнослужащие по призыву, состав младших офицеров, старшие офицеры, высшие офицерские чины.

Морские погоны были введены в 1802 году. В это время появились погоны на плечах моряков Балтийского и Черноморского флота.

В 1917 году погоны были упразднены, когда советская власть отказывалась от старой императорской системы. Они были заменены нарукавными нашивками. Морякам предстояло длительная борьба за право носить погоны на своих плечах, но в 1943 году погоны ВМФ вновь стали украшать мундиры личного состава этих видов войск.

Сейчас погоны всех военнослужащих морского флота имеют черный цвет. Разница в корабельных рангах в расположении и количестве отличительных знаков на них.

Призывники

В советские времена служба в рядах морского флота составляла 3 года, поэтому многие призывники старались избегать такой долгой службы. Они скрывались от призыва, чтобы только не попасть во флот. В настоящее время в ВМФ призывают служить на 1 год, так же как и в сухопутных войсках.

Однако в связи с тем, что в 2022 году вышло постановление в отношении срочной службы в рядах ВМФ , призывники не будут больше проходить ее на кораблях и подводных лодках. Это связано с тем, что ВМФ переходит на контрактную основу.

Для того чтобы обучить личный состав необходимо больше времени, чем отведено на службу по призыву. Призывники будут нести службу исключительно в береговой охране или в бригаде морских пехотинцев.

Морские звания и погоны в ВМФ присваиваются согласно определенному сроку службы. Все призывники попадая служить в эти войска получают звание матрос , которое соответствует званию рядового в других видах войск. На протяжении службы, если матрос проявит себя, то ему могут присвоить следующее в карьере моряка звание, старший матрос , которое идентично ефрейтору в сухопутных видах войск.

Матросы могут быть:

- радиотехниками;

- мотористами;

- рулевыми.

Старшему матросу уже разрешено командовать группой или временно замещать командира отделения. Погоны у матросов, как и у рядовых чистые. Имеется только обозначение в виде буквы «Ф», на погоне. У старшего матроса на погоне имеется одна лычка в виде уголка.

Дальше в рядах ВМФ идут старшинские ранги, которые идентичны сержантским званиям, в других войсках. Их обязанности так же соответствуют сержантским и старшинским званиям в сухопутных войсках.

Распределение ответственности начинается со старшины 2 статьи. Следующим идет старшина 1 статьи , этим морякам доверяется командование отделением, а главный старшина может взять ответственность за командование взводом. Главный старшина на корабле несет ответственность за роту.

Погоны старшинского состава морского флота отличаются количеством лычек на них. У старшины второй статьи имеется 2 треугольные лычки на погонах. Старшина 1 статьи имеет три лычки на своих погонах, а главный старшина носит одну, но широкую лычку. На погонах главного старшины корабля расположена широкая лычка и еще одна узкая рядом с ней.

Следующем уровнем в карьерной лестнице идет « мичман ». Это звание имеют только те моряки, которые закончили специальную школу. В наземных и авиационных войсках оно соответствует званию « прапорщик ». На них возлагаются в основном организационные вопросы. Звание « старший мичман », имеет больше полномочий и позволяет командовать военнослужащими младших званий.

Погоны ВМФ России у моряков в таком звании отличаются количеством звезд. У мичмана на плечах должно быть две звезды, а у старшего мичмана три маленькие звезды на погонах. Максимальное звание для призывников в рядах ВМФ , при условии срочной службы, это старшина 2 статьи . Такое ограничение связано с тем, что для получения этого повышения нужно отслужить 1 год.

Расцветки и типы погон

Солдаты, сержанты, старшины

- Китель и зимнее пальто — нашивные четырёхугольные погоны красного цвета (в ВКС, ВДВ — голубого; в танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, автомобильных, инженерных, топографических, технических, железнодорожных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, войсках связи, радиационной, химической и биологической защиты, службе горючего — чёрного цвета).

- Парадная рубашка (зелёная) — по расцветке аналогичны погонам на парадном кителе, но съёмные шестиугольные с пуговицей золотистого цвета, на которой имеется рельефное изображение герба Российской Федерации.

- Полевая форма — съёмные погоны-муфты камуфлированного цвета[2], надеваемые на пятиугольные полевые погоны с пуговицей защитного цвета без герба, имеющей 4 сквозные отверстия для пришивания, вшитые одним краем в полевую форму (за исключением рядового состава, для которого достаточно вшитых в полевую форму погон).

- Погон сержанта на китель и зимнее пальто

- Повседневный погон мл. сержанта ВКС на китель и зимнее пальто

- Полевой погон-муфта сержанта

Прапорщики (кроме ВМФ)

- Китель и летнее пальто — нашивные погоны защитного цвета, по бокам окантовка красного (в ВКС, ВДВ — голубого, в танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, автомобильных, инженерных, топографических, технических, железнодорожных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, войсках связи, радиационной, химической и биологической защиты, службе горючего — чёрного) цвета.

- Парадная рубашка (зелёная) — по расцветке аналогичны погонам на парадном кителе, но без окантовки, съёмные шестиугольные с пуговицей золотистого цвета.

- Полевая форма — съёмные погоны-муфты камуфлированного цвета[3].

Офицеры (кроме ВМФ)

- Парадный китель — нашивные погоны золотистого цвета, по бокам окантовка красного (в ВКС, ВДВ — голубого) цвета.

- Повседневный китель, зимнее пальто — нашивные четырёхугольные погоны защитного цвета (в ВКС, ВДВ — тёмно-синего), у генералов и маршалов с окантовкой по бокам красного (в ВКС, ВДВ — голубого) цвета.

- Повседневная рубашка (зелёная), куртка шерстяная, куртка демисезонная, плащ летний — съёмные шестиугольные погоны защитного цвета (в ВКС, ВДВ — тёмно-синего) без окантовки с пуговицей золотистого цвета.

- Парадная рубашка (белая) — съёмные шестиугольные погоны белого цвета без окантовки с пуговицей золотистого цвета.

- Полевая форма — съёмные погоны-муфты камуфлированного цвета.

- Повседневный погон полковника

- Повседневный погон полковника ВКС

- Парадный погон полковника СВ

- Парадный погон полковника ВКС

- Полевой погон-муфта полковника

Матросы, старшины и мичманы ВМФ

- Парадный китель и зимнее пальто — нашивные четырёхугольные погоны с полем из синтетических нитей серо-чёрного цвета с плетением в виде квадратиков в шахматном порядке с окантовкой белого цвета.

- Парадная рубашка (бежевая для мичманов; для матросов и старшин — не предусмотрена) — по расцветке аналогичны погонам на парадном кителе, но съёмные.

- Повседневная одежда (матросы, старшины) — погоны с полем из сукна чёрного цвета[4].

Офицеры ВМФ

- Парадный китель — нашивные погоны золотистого цвета, по бокам окантовка чёрного.

- Повседневный китель, зимнее пальто — нашивные четырёхугольные погоны чёрного цвета, у адмиралов с окантовкой по бокам жёлтого цвета.

- Повседневная рубашка (бежевая) — съёмные шестиугольные погоны бежевого цвета без окантовки с пуговицей золотистого цвета.

- Парадная рубашка (белая) — съёмные шестиугольные погоны золотистого цвета без окантовки[5] с пуговицей золотистого цвета.

- Повседневный погон старшины 1-й статьи ВМФ

- Повседневный погон адмирала ВМФ

- Парадный погон адмирала ВМФ

Младший состав офицеров

Самым первым чином в этом офицерском составе является младший лейтенант . Его присваивают командующему каким-либо участком на корабле или взводом, оно имеется и в других родах войск. Соответственно звание лейтенанта может быть присвоено по истечении срока службы в прежнем ранге. Возлагаемая ответственность выше, чем в прежнем звании.

Старший лейтенант имеет ответственность выше чем у лейтенанта, что позволяет ему быть первым помощником капитана корабля. Следующая ступень в карьере моряка, получение ранга капитан-лейтенанта, которое является завершающим в этом офицерском составе. В других войсках оно аналогично званию капитана армии. Моряк с таким званием может иметь в своем распоряжении сотню подчиненных.

На погонах лейтенантского состава кроме звезд имеется узкая полоса, которая проходит вдоль всего погона. Количество звезд зависит от звания. Самое меньшее количество, одна звезда у младшего лейтенанта, а дальше с каждым званием растет их количество. У капитана-лейтенанта четыре звезды на погонах.

Старший состав офицеров

К старшему офицерскому составу также относятся капитанские звания.

- « Капитан 3-го ранга » может иметь похожие полномочия майора в сухопутных войсках. Ему позволено управлять судами соответствующего его рангу. Это может быть управление малыми военными судами: торпедоносные, десантные суда, противолодочные, тральщики.

- Капитан 2-го ранга аналогичен подполковнику в других армейских войсках. Он может управлять крупными военными кораблями такими как ракетные и миноносцы, а также большими десантными кораблями.

- Наивысшим капитанским званием является капитан 1-го ранга . Он имеет возможность управлять кораблями повышенной сложности, такими как авианосцы, крейсеры и подводные лодки . По рангу младше высших флотских чинов и соответствует полковнику в сухопутных войсках.

На погонах капитана расположены две продольные полосы. Что говорит о принадлежности к капитанскому званию. Но различие в рангах можно определить по количеству звезд. Самое большое количество, три звезды, расположено на погонах капитана 1 ранга.

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА И ДРУГИЕ МОРСКИЕ ЧИНЫ

С развитием в нашем государстве постоянных вооруженных сил появилась необходимость определения старшинства во взаимоотношениях между военнослужащими в соответствии с их служебно-должностным положением.

В XV—XVI веках впервые в России появляются воинские таны. Так, например, в 1550 году для стрелецкого войска царь установил такие звания: стрелец, десятник, пятидесятник, сотник, полуголова, голова приказа, воевода, стрелецкий голова В 1681 году появляется новый чин — полковник. После образования регулярной армии и Военно-морского флота России для них были введены новые воинские звания (чины).

В 1722 году Петр I утвердил свой знаменитый законодательный акт — «Табель о рангах», — узаконивший некоторые существовавшие у нас ранее чины и установивший четкую систему воинских, статских (гражданских) и придворных рангов в Российской империи, их соответствие друг другу, порядок прохождения государственной службы и последовательность чинопроизводства. В соответствии с «Табелью о рангах» все чины подразделялись на 14 классов (первый был высшим). Воинские чины состояли из четырех разрядов — гвардии, сухопутного, артиллерийского и морского.

Петр I ввел морские чины для адмиралов, штаб- и обер-офицеров флота Российской империи. Список морских чинов начинался с генерал-адмирала. Это был высший чин на флоте. По «Табели о рангах», Петр I поставил его наравне с генерал-фельдмаршалом, как особу первого класса. Однако вначале границы власти и влияния этого чина точно в законах определены не были, а в зависимости от обстоятельств генерал-адмирал являлся или действительным начальником флота, или же носил это звание как почетное.

Последний генерал-адмирал Российского флота — великий князь Алексей Александрович, «главный начальник всего флота и Морского ведомства», скончался 1 ноября 1908 года. Год смерти генерал-адмирала совпал с 200-летним юбилеем существования в русском флоте этого воинского звания.

Петр Великий, как известно, не был прирожденным моряком, но он прекрасно понимал, какое значение имеет море в жизни государства. Добиться доступа к этому новому источнику развития страны приходилось силой оружия. Для завоевания и удержания выхода к морю прежде всего был нужен флот. Для создания же флота требовались преданные, энергичные люди, которые бы в точности исполняли все требования царя, знали все нужды нового морского дела и могли благоустроить жизнь флота. Одним из таких, и притом лучших, помощников царя-моряка был граф Федор Матвеевич Апраксин, с именем которого неразрывно связана, так же как и с именем Петра Великого, вся история русского флота, история его генерал-адмиралов.

Федор Матвеевич Апраксин родился в 1661 году. Сестра его, Марфа Матвеевна, вышла замуж за царя Федора Алексеевича, и, вероятно, поэтому Апраксин был назначен тогда же царским стольником(1), а после смерти бездетного Федора в 1682 году стал стольником при юном царе Петре Алексеевиче. В этом звании Апраксин участвовал во всех потешных войнах и плаваниях будущего Великого моряка по рекам, озерам и Белому морю. Уже в то время Петр Алексеевич имел не один случай убедиться в искренней преданности, больших способностях и несокрушимой твердости характера своего стольника. В 1693 году Апраксин получил первое видное и ответственное назначение — должность двинского воеводы и губернатора Архангельска, где строился первый казенный корабль — 12-пушеч-ная яхта «Св. Петр». Затем Апраксин принимал участие в Азовском (1696) и в Керченском (1699) походах, а в 1700 году он был назначен главным начальником в Воронеж и возглавил строительство кораблей для Азовского флота, получив звание адмиралтейца. С самого начала возникновения флота, во втором Азовском походе, управление флотом было вверено царем Францу Яковлевичу Лефорту, который стал первым российским адмиралом, а до этого, в 1691 году, ему был пожалован чин генерал-лейтенанта. Лефорт часто подписывал служебные бумаги двумя чинами: генерал и адмирал. Очевидно, поэтому существует неверное представление, что он был первым генерал-адмиралом. Вторым адмиралом после смерти Лефорта стал Федор Алексеевич Головин, которому также во многих энциклопедических изданиях ошибочно «пожалован» чин генерал-адмирала. В 1706 году умер генерал-фельдмаршал и адмирал Ф.А. Головин, и царь приказал Апраксину принять все дела по Морскому ведомству, которыми ведал умерший. В 1707 году Федор Матвеевич был произведен в адмиралы, а в следующем году, имея флаг на 32-пушечном корабле «Думкрат», уже командовал флотом в Финском заливе.

Осенью 1708 года, когда шведские войска совместно с флотом, состоявшим из 22 вымпелов, попытались овладеть Петербургом, начальником наших войск, действовавших против этих сил противника, был Ф.М. Апраксин. Сильный отряд шведов под командованием генерала Любекера был разгромлен. Вице-адмирал К. Крюйс в письме к А. Д. Меншикову от 20 октября 1708 года так говорил об исходе этого кровавого боя под Нарвой, обеспечившего целость Петербурга: «Собрав войско, Апраксин неприятеля сего месяца в 16-й день (октября. — В.Д.) в транжементе (в боевом порядке. — В.Д) атаковал и положил всех в труп опричь 30 офицеров. Неприятельская багажия (военный обоз. — В.Д) вся разорена, 6000 или 7000 рейтарских, також и которые были под богажиею, лошадей по приходе наших пострелял и поколол»(2).

За это славное дело Петр Великий 22 декабря 1708 года повелел адмиралу Апраксину выдавать жалованье генерал-адмирала наравне с генерал-фельдмаршалом — 7000 рублей. С этого дня Апраксина в официальных документах и стали титуловать генерал-адмиралом. Вице-адмирал К.И. Крюйс постоянно так обращался к Апраксину, а сам государь не всегда адресовал свою корреспонденцию с таким титулом(3).

Мир со Швецией был заключен в городе Ништадт 30 августа 1721 года Среди многих награжденных царь не забывал заслуг и трудов Ф.М. Апраксина: ему был дарован флаг генерал-адмирала, называвшийся кейзер-флагом.

Командуя флотом, Апраксин поднимал этот флаг на грот-мачте флагманского корабля(4).

Впервые кейзер-флаг был поднят Апраксиным на Волге под Астраханью в 1722 году в удивительно торжественной обстановке. Начальствуя над флотом Каспийского моря, 3 июля граф Апраксин прибыл на гукоре в Астрахань под кейзер-флагом, и первым к нему явился с рапортом на верейке адмирал Петр Алексеевич (то есть сам царь), командовавший передовым морским отрядом. Вслед за царем явились и прочие начальники. Корабли и город салютовали из пушек. Флот предназначался для военных действии против Персии.

В последующие годы: 1723,1724,1725 и 1726-й граф Ф.М. Апраксин командовал флотом, зимовавшим на Кронштадтском рейде, имея свой флаг на корабле «Екатерина».

Но служба генерал-адмирала прошла не без огорчений, так как царь одинаково строго относился ко всем чинам флота. В 1714 году над Апраксиным было назначено следствие по доносу, обвинявшему его в злоупотреблениях по подрядам для казны. Злоупотребления действительно открылись, но Апраксин виновен в них не был. Виновными оказались его подчинённые, которые пользовались в корыстных целях постоянными разъездами генерал-адмирала по службе. И тем не менее Апраксин был оштрафован государем на громадную сумму. В 1718 году, когда Апраксин крейсировал в Финском заливе, имея свой флаг на корабле «Москва», он опять был отдан под суд «за злоупотребления». При этом генерал-адмирал был арестован и приговорен к лишению имущества и достоинств, но в уважение прежних заслуг наказание государем было ограничено денежным взысканием. Наконец, в 1723 году за «небытие на водяной ассамблее» Апраксин был оштрафован 50 рублями(5).

При Петре Великом ни высокий сан, ни военные заслуги, ни родство не избавляли провинившихся или даже заподозренных в преступлении по службе от следствия, суда и наказания. Даже такой, казалось бы, ничтожный проступок, как отсутствие 62-летнего генерал-адмирала на увеселительной водяной ассамблее, не остался без воздействия. После смерти Петра Великого старый генерал-адмирал имел несчастье видеть упадок флота.

Первый генерал-адмирал Российского флота граф Федор Матвеевич Апраксин скончался 10 ноября 1728 года и был погребен в московском Златоустовском монастыре.

При Петре Великом Алмиралтейств-коллегия как высший орган управления военно-морским ведомством действительно работала под председательством генерал-адмирала.

После кончины императора коллегия обратилась в безответственное учреждение. Флот быстро пришел в упадок, денег на него не отпускалось, корабли ветшали в гавани и не ремонтировались. Все чаще раздавались голоса высокопоставленных чиновников о бесполезности флота и возможной полной его ликвидации. Но, к счастью, у власти были и такие люди, которые свято хранили заветы Петра I, глубоко понимали цели и стремления Великого моряка. Одним из таких сподвижников, «птенцов гнезда Петрова», был Андрей Иванович Остерман.

Сын пастора из местечка Бохум в Вестфалии, молодой студент Остерман был перевезен в Россию К.И. Крюйсом в 1704 году. Он быстро научился русской речи и из Генриха Иоганна был переименован в Андрея Ивановича. Немец по национальности, Остерман отдал России все свои силы и способности; его удивительное упорство в осуществлении предначертаний и планов Петра Великого во многом спасло Российский флот. Когда однажды Остерман извинялся за ошибки в русской речи, объясняя их тем, что он не русский по происхождению, один из главных его противников, Бестужев, ответил ему в присутствии других: «Вы не только русский, но русский, который стоит двадцати других»(6). Бестужев был прав, так как, по словам историка войны с Турцией А. Кочубинского, этот немец не переставал и в далекой Сибири думать о турках и вздыхать о Босфоре. Карьеру свою Андрей Иванович начал на дипломатическом поприще и сопровождал Петра I в его путешествиях на морях и в военных походах. Был он с царем и на Пруте, и в Ревеле, вместе с Брюсом заключал мир со шведами в Ништадте в 1721 году. Благодаря настойчивости и энергии Остермана условия мирного трактата были настолько выгодны для России, что, по словам государя, «Ему самому не можно бы лучше оного написать для подписи господ шведов. Славное сие в свете дело ваше (Остермана. — В.Д.) останется навсегда незабвенным. Никогда наша Россия такого полезного мира не получала»(7). За эту услугу для России император пожаловал Остермана чином тайного советника и сделал бароном.

В царствование Екатерины I А.И. Остерман был членом Верховного тайного совета и после смерти генерал-адмирала Ф.М. Апраксина был назначен председателем Воинской морской комиссии «для рассмотрения и приведется в добрый и надежный порядок флота, адмиралтейств и всего, что к тому принадлежит».

В период царствования Анны Иоанновны Остерману был пожалован графский титул, и он фактически стал руководить внешней и внутренней политикой России.

Андрей Иванович Остерман был пожалован званием генерал-адмирала 9 ноября 1740 года и вступил в полное управление Морским ведомством, оставаясь по-прежнему во главе Коллегии иностранных дел.

Не будучи моряком по профессии, Остерман пользовался советами и указаниями лучших и опытнейших русских моряков. Одним из них был адмирал граф Николай Федорович Головин, остававшийся президентом Адмиралтейств-коллегий с 1733 года до падения Остермана.

Примечательно, что в то время морские чины всех рангов не любили моря и корабельной службы, приискивая место на суше. Это несчастье Головин смог пресечь при помощи генерал-адмирала, который подписал подготовленный им приказ «О неназначении морских офицеров к не принадлежащим их званию должностям и о возвращении во флот офицеров, откомандированных в различные береговые службы».

Экспедиции Беринга и Чирикова были исполнением завета Петра Великого, так же свято и упорно доведенного до конца его достойным учеником — Андреем Ивановичем Остерманом. Но сам он закончил свою карьеру печально.

Андрей Иванович Остерман, как известно, был осужден к смертной казни, замененной ссылкой в Березов. В числе обвинений значилось и следующее: «…из адмиралтейских команд о всем состоянии рапорты приказывал к себе присылать, а не в Адмиралтейскую коллегию, и о получаемых прежде рапортов в коллегию не сообщал». Как видим, обвинение надуманное, но тем не менее…

Второй генерал-адмирал Российского флота Андрей Иванович Остерман скончался в Березове 20 мая 1747 года.

С удалением от флота генерал-адмирала А.И. Остермана в духе времени начались преследования и заведенных им порядков и улучшений. Однако возвращение к старому ограничилось мелочами. Так, например, во флоте вместо одного флага ввели снова флаги трех цветов, а промежуточной инстанцией между флотом и императрицей вместо кабинета министров стала конференция министров. Вступив на престол, императрица Елизавета Петровна застала флот в более чем неудовлетворительном состоянии и искала человека, способного поднять его до того уровня, на каком он был при Петре Великом. Наконец выбор ее пал на князя Михаила Михайловича Голицына.

Князь Голицын был принят на службу во флот по выбору самого Петра I в 1703 году и отправлен в Голландию для обучения морскому делу в 1708 году. В Россию он возвратился лишь в начале 1717 года, когда самый трудный период в Северной войне был уже позади. Командовал одним из отрядов галер гребного флота, который 27 июля 1720 года одержал победу над шведской эскадрой парусных кораблей у острова Гренгам. С 1726 года — советник Адмиралтейств-коллегий. В царствование Анны Иоановны Голицын строил суда на Дону, в Таврове; затем (с 1740 г.) был астраханским генерал-губернатором, а в 1745 году отправлен послом в Персию.

А 24 апреля 1749 года князю М.М. Голицыну было высочайше повелено «иметь над флотом главную команду», и он через год стал президентом Адмиралтейств-коллегий. Во исполнение воли императрицы Елизаветы Петровны новому президенту надобно было усиленно работать с ломкою морских учреждений, заведенных в предыдущее царствование, и с восстановлением Петровских. Шестнадцать лет готовилась реформа, и наконец в 1757 году по утверждении совместного доклада Сената и Адмиралтейств-коллегий флот получил новое управление и новые штаты. Но еще ранее реформы, 5 сентября 1756 года, Михаил Михайлович Голицын в возрасте 75 лет был пожалован в генерал-адмиралы. Однако это высокое звание не увеличило энергии Голицына В 1757 году он уже вовсе не присутствовал в Адмиралтейств-коллегий, хотя война с Пруссией требовала напряжения всех сил на суше и на море. Флот был в таком упадке, что трудно было и думать о его будущем. Адмиралтейств-коллегия заседала и писала, корабли стояли в Кронштадтской гавани, но лишь выходили в море, как в их корпусах обнаруживались течи, и они спасались в Ревеле или Кронштадте. Адмирал Мишуков в 1757 году, имея уже 73 года от роду, был назначен Главнокомандующим морскими силами Российской империи и «для совета» получил в помощники адмиралов Лопухина и Мятлева. Но Мятлев не был в море с 1728 года и давно занимал административный пост в Сибири. Безусловно, с прибытием на службу этих адмиралов флот не стал лучше. Не было над флотом, над его адмиралами и коллегией того, кто в былые времена наводил порядок «тростью» и железной рукой.

Так, 10 апреля 1762 года генерал-адмирал князь М.М. Голицын «за крайнею старостью и болезнью» был уволен со службы с половинным окладом жалованья. По вступлении на престол императрицы Екатерины II ему повелено было присутствовать в Сенате и Адмиралтейств-коллегий. Но 21 декабря того же года он был уволен со службы с полным жалованьем (7000 руб.). Во время проживания в столицах Голицыну дозволено было иметь почетный караул с оставлением при себе генерал-адъютанта.

Над флотом занималась новая заря, наступал век славных дел, громких побед, удивительных подвигов под предводительством «екатерининских орлов».

Вступившая на престол Екатерина II не желала видеть физического и нравственного падения флота.

Необходимо было поднять флот до уровня того состояния, какое предназначал ему Великий моряк, как второй руке могущественной империи, как действительной части вооруженных сил государства. И вот не прошло и полугода после восшествия на престол новой императрицы, как 20 декабря 1762 года последовал указ, гласивший следующее: «Ревностное и неутомленное попечение Ея Императорского Величества о пользе государственной и о принадлежащем к ней, между иным, цветущем состоянии флота, Ея Императорское Величество, желая, купно с достойным в том подражанием блаженной и бессмертной памяти дела Его Императорского Величества Государя Императора Петра Великого, вперить еще при нежных младенческих летах во вселюбезнейшего сына и наследника Ея. Императорского Величества Цесаревича и Великого Князя Павла. Петровича, Всемилостивейше определяет Его Императорское Высочество в генерал-адмиралы и повелевает из Сената послать, куда надлежит в указе»(8).

Этот указ явился важным событием в истории генерал-адмиралов России: с 1762 года чин генерал-адмирала стал присваиваться только наследникам престола или членам царской семьи.

Третий в истории русского флота генерал-адмирал, князь Михаил Михайлович Голицын умер 25 мая 1764 года и был погребен в московском Богоявленском монастыре.

Десятилетний же генерал-адмирал(9) не мог нести ни службы, ни ответственности, традиционно со дней Петра Великого сопряженных с этим высшим воинским званием.

Но и в зрелом возрасте деятельность августейшего генерал-адмирала во все время екатерининского царствования была очень незначительна. Великий князь принимал поздравления адмиралов с назначением и с днем тезоименитства, сопровождал императрицу в Кронштадт и в Ревель, являлся по временам в Адмиралтейств-коллегий. Но всеми делами флота ведала сама государыня, выслушивая доклады графа Ивана Григорьевича Чернышева, назначенного 4 июня 1769 года вице-президентом Адмиралтейств-коллегий, то есть тогда, когда наш флот шел под командованием адмирала ГА. Спиридова к Чесме. Известно, какая слава ожидала наших моряков в Средиземном море и сколько удивительных подвигов совершили они, оставаясь там почти беспрерывно до 1808 года.

Великая императрица скончалась 7 ноября 1796 года, а на следующий день, на разводе, между прочими приказаниями императора Павла I, подписанными А.А. Аракчеевым, было и следующее: «Его Императорское Величество сохраняет звание генерал-адмирала во флоте».

С этого дня уже ни малейшее распоряжение по морским делам не исходило помимо августейшего генерал-адмирала, считавшего себя и президентом Адмиралтейств-коллегий.

До последних дней своей жизни император Павел I не переставал заботиться о флоте. Для общего надзора за кораблестроением во всех портах, как балтийских, так и черноморских, в 1797 году было восстановлено существовавшее при Петре I звание обер-сарваера (главного инспектора. — В.Д), которое получил замечательный корабельный мастер генерал-лейтенант А.С. Катасонов, и, кроме того, для улучшения судостроения приглашены были в русскую службу из Константинополя два отличных кораблестроителя — французы, братья Ле Брюи де Сент-Катерин. За последние четыре года 90-х годов XVIII века кроме мелких судов в Балтийском и Черноморских флотах было спущено на воду 25 линейных судов (17 линейных кораблей и 8 фрегатов) и начато, но не окончено постройкой 9(5 линейных кораблей и 4 фрегата). Но дни императора были сочтены, и в ночь на 12 марта 1801 года русский флот лишился своего генерал-адмирала, четвертого по счету и первого из императорской фамилии.

Прошло 30 лет после смерти императора Павла I до назначения нового генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича. Почему так случилось? Прежде всего, потому, что после смерти Павла I императором стал его сын Александр I. Период его царствования (1801— 1825) характерен непониманием значения военно-морских сил для России, полной заброшенностью флота. Флоту назначалась второстепенная роль, ограниченная одной обороной государства и не допускающая дальних самостоятельных экспедиций как дорогостоящих и не приносящих пользы. Одно время всерьез рассматривался вопрос о продаже русского флота Англии. Ясно, что в этот исторический период не было нужды в высоком чине генерал-адмирала Второе воскрешение морского могущества империи началось со вступления на престол императора Николая I.

В 1827 году взамен Адмиралтейств-коллегий был учрежден Адмиралтейств-совет, который первоначально исполнял роль совещательного органа при Морском министре.

Второй сын императора Николая I Константин родился 9 сентября 1827 года, за месяц до славной Наваринской победы. А 22 августа 1831 года он был назначен генерал-адмиралом и шефом Гвардейского флотского экипажа. Следует, однако, отметить, что, возрождая парусный флот, Николай I проявлял нерешительность в переходе к парусно-паровому флоту.

В 1855 году великий князь в звании генерал-адмирала вступил в управление флотом и Морским министерством на правах министра. С этого времени и началась его деятельность, уже непосредственная и в высшей степени энергичная и плодотворная. Только при Константине Николаевиче русский флот окончательно сложился по образцу флотов западноевропейских государств. Следует учесть, что великий князь получил в управление флот после Крымской войны, обнаружившей все его недостатки и отсталость. Тогда, как и ныне, на все лады обсуждался вопрос: «Нужен ли флот России?» Сомнения в этом вопросе окончательно рассеялись лишь в 1863 году, когда для защиты пределов России потребовались услуги моряков в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Активность русского флота была вызвана заявлением английского и французского правительств о «поддержке» восставших поляков в их борьбе за завоевание национальной независимости. Создалась реальная угроза военного выступления Франции и Англии против России.

С целью воздействия на Англию русское правительство по предложению управляющего Морского министерства адмирала Н.К. Краббе решило направить в Атлантический океан из Балтийского моря крейсерскую эскадру под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского и одновременно вторую эскадру под командованием контр-адмирала А.А. Попова в Тихий океан с целью их сосредоточения в портах США — Нью-Йорке и Сан-Франциско — для операции против английской морской торговли.

Известие о неожиданном появлении обеих эскадр в американских портах произвело впечатление, и английское правительство вынуждено было отказаться от поддержки Франции. Франция, оставшись в изоляции, отказалась от выступления против России. После подавления восстания в Польше эскадра контр-адмирала Лесовского 20 июля 1864 года была отозвана в Балтийское море, а эскадра контрадмирала Попова возвратилась в воды Дальнего Востока.

Предотвращение войны с Англией путем угрозы ее морской торговле русскими боевыми кораблями дало однозначный ответ на поставленный вопрос — флот России нужен. Это несколько облегчило борьбу с противниками флота и положило начало коренным изменениям в кораблестроении и В артиллерийском вооружении. За период управления Морским ведомством великим князем Константином Николаевичем наш флот перешел от паруса к машине, от дерева к железу, стали и броне.

Ежегодные плавания русского флота в дальних морях позволили подготовить кадры опытных моряков-профессионалов, развить во флоте большую административно-научную деятельность. Во флоте был сокращен срок службы матросов, отменены телесные наказания, улучшены бытовые условия службы офицеров.

В марте 1880 года великий князь Константин Николаевич устранился от деятельности флота, а 13 января 1892 года генерал-адмирал скончался.

Но еще при его жизни великий князь Алексей Александрович, брат императора Александра III, 15 мая 1883 года был пожалован в генерал-адмиралы. Впрочем, Его Высочество вступил в управление флотом гораздо ранее, а именно тотчас же после ухода от дел Константина Николаевича. Очень короткую, но меткую характеристику дал ему начальник Балтийского судостроительного завода, известный острослов М.И. Кази. «Что такое Алексей? — спрашивал Кази и сам же отвечал: — Семь пудов августейшего мяса». Не лучшего мнения о нем был и председатель Совета министров С.Ю. Витте. Для такого сарказма было достаточно оснований.

За 23 года его управления флотом бюджет возрос в среднем чуть ли не в пять раз; было построено множество броненосцев и броненосных крейсеров, но это множество, по мнению известного кораблестроителя академика А.Н. Крылова, являлось только собранием отдельных судов, а не флотом.

Деятельность генерал-адмирала Алексея Александровича была характерным образцом бесплановой растраты государственных средств, подчеркивала полную непригодность самой организации и системы управления флотом и Морским ведомством(10).

К чему привело подобное строительство флота, наглядно показала Цусимская трагедия…

После кончины 1 ноября 1908 года великого князя Алексея Александровича звание генерал-адмирал в Российском флоте никому не присваивалось.

Далее шли звания: адмирал (введено в 1706 году); вице-адмирал (введено в 1699 году), контр-адмирал (введено в 1699 году).

В петровскую эпоху контр-адмирала называли также шаутбенахт. Этот чин имел сам Петр I, он был ему присвоен после Полтавской победы. Чин капитан-командора (именовался также еще как обер-сарваер, а в 1764—1798 годах — как капитан бригадирскою ранга). Чин капитан бригадирского ранга был промежуточным между адмиральскими и офицерскими чинами, но примыкал к первым. После его окончательной о в графе «морские чины» образовался пробел, в результате чего за четвертым классом (контр-адмирал) сразу следовал шестой класс (капитан 1-го ранга). Такое положение существовало вплоть до 1917 года, то есть до о. Чин капитана 1-го ранга учрежден в России в 1713 году и был старшим штаб-офицерским чином. Он с небольшим перерывом (1732-—1751) просуществовал до 1917 года. То же самое можно сказать о втором по старшинству штаб-офицерском чине — капитан 2-го ранга. Среди морских чинов, введенных Петром I, было и звание капитан 3-го ранга, но оно оказалось менее долговечным, чем предыдущие (1713—1732). Чин капитан-лейтенанта существовал в ВМФ России в 1713—1884 и 1909—1911 годах, чередуясь с чином старшего лейтенанта, но первый причислялся в свою бытность к штаб-офицерам, а второй — к обер-офицерам.

Наиболее долговечным оказался чин лейтенанта. Он был введен Петром I в 1701 году и просуществовал до 1917 года. Кроме этого, в петровском «Табеле о рангах» в порядке убывания значились: корабельный секретарь, унтер-лейтенант (1699—1732), корабельный комиссар (ведал на корабле вопросами пищевого снабжения).

Выпускникам Морской академии, а позже и Морского корпуса присваивались звания гардемаринов. По чину и содержанию гардемарины вначале приравнивались к солдатам Гвардии и даже носили форму Преображенского полка.

Сегодняшние военные моряки могут сказать, что нет такого воинского звания — капитан 4-го ранга, и будут правы. Действительно, нет. Но оно было, правда, всего четыре года — с 1713 по 1717 год.

Кроме чинов, установленных петровским «Табелем о рангах», в Военно-морском флоте России существовало и звание мичман (с 1713 по 1917 г.), но оно первоначально относилось к унтер-офицерскому званию. С 1732 по 1917 год, за исключением 1751-—1758 годов, когда оно было упразднено, звание мичман было внесено в «Табель о рангах» и стало первым офицерским чином.

В годы царствования Петра I две трети судового экипажа составляли матросы и пушкари (артиллеристы) и одну треть — морские солдаты, из которых состояла абордажная команда. Матросы разделялись на четыре, а впоследствии на две статьи. В течение XVIII века до начала XX «Табель о рангах» получил ряд дополнений и изменений. Так, с 1911 года для офицеров Военно-морского флота России были установлены чины, которые просуществовали до 1917 года: генерал-адмирал, адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал, капитан 1-го ранга, капитан 2-го ранга, старший лейтенант, лейтенант и мичман. Воспитанникам старшего курса Морского корпуса было оставлено звание гардемарин, а с 1906 года для выпускного курса ввели звание корабельный гардемарин.

Часть военнослужащих Морского ведомства имела сухопутные воинские звания, но к названию их чина обязательно делалось дополнение. Например, известный всем академик-кораблестроитель АН. Крылов имел чин флота генерал, а видный инженер-кораблестроитель В.П. Костенко — поручик по Адмиралтейству.

После Октябрьского переворота Декретом Совнаркома от 16 декабря 1917 года все прежние воинские звания, чины и титулы были упразднены, в том числе и сам термин офицер.

Командиры Рабоче-Крестьянской Красной армии и Рабоче-Крестьянского Красного флота до введения воинских званий различались по занимаемым должностям. Для РККФ такими званиями были: народный комиссар по морским делам (наркомвоенмор), начальник морских сил (наморси), начальник дивизии (бригады), командир дивизиона, командир корабля, помощник командира, командир боевой части, командир группы, командир отделения и так далее.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года установило персональные воинские звания. В частности, в ВМФ были теперь такие звания: краснофлотец, отделенный командир, старшина, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант, капитаны 3-го, 2-го и 1-го рангов, флагман 2-го и 1-го рангов, для военно-технического состава флота воентехник 2-го и 1-го рангов, военинженер 3-го, 2-го и 1-го рангов, инженер-флагман 3-го, 2-го и 1-го рангов и инженер-флагман флота

Для военно-политического состава армии и флота устанавливались звания: политрук, старший политрук, батальонный, полковой, бригадный, дивизионный и корпусной комиссары, армейский комиссар 2-го и 1-го рангов.

В последующем воинские звания уточнялись и частично изменялись.

После введения в 1940 году старшинских и адмиральских званий, а также в 1955 году звания Адмирал Флота Советского Союза и института прапорщиков и мичманов в 1971 году с 1980-х годов в ВМФ воинские звания стали подразделяться на следующие категории военнослужащих: рядовые — матрос и старший матрос; старшины — старшина 2-й и 1-й статей, главный старшина и главный корабельный старшина; прапорщики и мичманы — прапорщик и старший прапорщик, мичман и старший мичман; младший офицерский состав — младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант; старший офицерский состав — капитаны 3-го, 2-го и 1-го рангов; высший офицерский состав — контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота и Адмирал Флота Советского Союза.

В связи с распадом СССР в России произошли изменения в системе воинских званий. В частности, упразднено звание Адмирал Флота Советского Союза Высшим званием в ВМФ РФ является адмирал флота

(1) Стольник —дворцовый (придворный) чин-должность в Российском государстве в XIII—XVII веках. Первоначально стольник прислуживал князьям (царям) во время торжественных трапез, сопровождал их в поездках; позднее стольники назначались на воеводские, посольские, приказные и другие должности.

(2) Материалы для истории русского флота. 4.1. С. 172.

(3) В объявлении государя «Для лучших раздачи провианта» (1716 год, 9 марта) Апраксин титулуется генерал-адмиралом. — Материалы для истории русского флота. Ч. III. С. 391.

(4) Именной указ от 7 сентября 1721 года гласит: «Генерал-адмиралу графу Апраксину дать кейзер-флаг». — Материалы для истории русского флота. Ч. IV. С. 474. В описании флагов российских, сделанном в 1720 году самим Петром Великим, сказано так: «Гюйс красный (флаг): он же и кейзер-флаг, в котором вышереченный крест (Андреевский) белым обложен». — Материалы для истории русского флота. Ч.ХП. С. 701.

(5) Общий Морской список. Ч. I. С. 17.

(6) Кочубинский А. Граф А.И. Остерман и раздел Турции. С. 525.

(7) Морской список. Ч. I, с. 290.

(8) Материалы для истории русского флота. Ч. XI, с. 12.

(9) Император Павел I родился 20 сентября 1754 года.

(10) Крылов А.Н. Мои воспоминания. Л.: Судостроение, 1979. С. 142,143.

Вперед Оглавление Назад

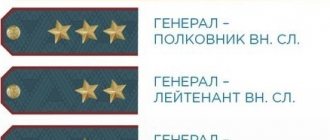

Высший офицерский состав

В военном флоте все ранги входящие в этот состав соответствуют высшим чинам сухопутных войск. К этим званиям относятся адмиральские чины.

- Контр-адмирал занимает ту же позицию, что и генерал-майор в других родах войск. Он может управлять группой военных кораблей и быть заместителем командира флотилии.

- У вице-адмирала имеется меньше полномочий, чем у адмирала. Он может замещать его на время, и такое положение соответствует генерал-лейтенанту в сухопутных войсках.

- Задача адмирала управление действующим флотом и по рангу он находится на одной ступени с генерал-полковником в сухопутных войсках. По ответственности это звание ниже только адмирала флота.

- Моряк дослуживший до этого ранга адмирала флота имеет возможность командовать всем флотом страны, что соответствует званию генерала армии в других видах войск.

Морские звания и положенные к ним погоны высших чинов ВМФ РФ имеют определенные отличия. На них нет никаких дополнительных элементов кроме звезд. Но на таких погонах расположены звезды самого крупного размера. Одна звезда расположена на погонах контр-адмирала, две звезды имеются у вице-адмирала, три у адмирала и четыре у адмирала флота.

Подразделения ВМФ

Вкратце разберем каждое:

- Морская пехота (звания рассмотрим далее). Род войск был создан 14 февраля 1992 года. Он предназначен для боевых операций морского десанта, обороны важных стратегических объектов на побережье, а также защиты военно-морских баз. Цвет отличия — черный (черный берет), девиз: «Там, где мы, там — победа!». Численность: 12,5-35 тыс. военнослужащих. Соединения морской пехоты присутствуют в Тихоокеанском, Северном, Черноморском, Балтийском флоте, Каспийской флотилии.

- Морская авиация. Уничтожение боевого флота врага, а также его десантов, конвоев, одиночных судов как в море, так и на базах, прикрытие своих кораблей от атаки с воздуха, воздушная разведка, уничтожение крылатых ракет, самолетов и вертолетов, воздушные перевозки, десантирование отрядов, поисковые и спасательные работы. Пункты базирования: Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский флот.

- Береговая оборона и охрана. Войска защищают военные базы флота РФ, стратегически важные участки прибрежной зоны. Они располагают береговой артиллерией и ракетными комплексами, в т.ч. и зенитными, торпедным, минным оружием, спецсудами береговой обороны.

В каких еще подразделениях присваиваются морские звания

В военно-морском флоте существуют береговые подразделения, в которых присваиваются соответствующие звания. К ним относятся:

- морская авиация;

- морская пехота :

- береговая охрана .

Морская пехота предназначена для ведения боя на береговой линии и в воде. Их задача охранять морские объекты ВМФ . В морской пехоте идут флотские звания только у матроса и старшего матроса, а дальше присваиваются звания, как в сухопутных войсках.

Береговая охрана относится к сравнительно новым подразделениям ВМФ России, которое относится к пограничной службе ФСБ России. Задача береговой охраны сводится к обеспечению безопасности морских границ и сохранность прилагающей акватории. В этом подразделении звания присваиваются так же как и в военно-морском флоте. После окончания института береговой охраны, выпускникам присваивается звание мичман . Погоны всех моряков имеют соответствующие знаки отличия. В данном случае на погонах выпускников расположены две мичманские звезды.

Морская авиация предназначена для отражения нападения противника и обеспечения прикрытия с воздуха во время ведения боевых действий. Эти подразделения базируется на авианосцах и других военных кораблях, а также на аэродромах вблизи береговой линии. На кораблях базируются палубные истребители, учебно-тренировочные самолеты и вертолеты. Звания в морской авиации и погоны присваиваются также как морские звания у пехотинцев ВМФ . Сначала идет матрос , затем старший матрос , а дальше как в других наземных войсках.

Нарукавные знаки различия ВМФ

В традиции военно-морских знаков различия именно нарукавный тип их размещения может считаться традиционным. Исторически сложилось так, что наплечные погоны, ставшие впоследствии основным носителем воинских знаков различия, появились на военной униформе как функциональный элемент, призванный удерживать наплечный ремень для стрелкового оружия и патронов к нему от соскальзывания. Военные моряки подобного оснащения не имели, и потому погоны не носили. Во многих странах до сих пор во флотском обмундировании погоны так и не предусмотрены.

Представленные в табличной схеме нарукавные знаки различия, установленные в российском военно-морском флоте, носятся только офицерами. Они сгруппированы по категориям офицерского состава, выделяющим младших, старших и высших офицеров.

Как присваиваются звания в ВМФ России

Все звания присваиваются согласно установленным срокам. Но в случае проявленного усердия или рвения к службе, могут досрочно присвоить очередное повышение. Морские воинские звания и положенные им знаки отличия и погоны присваиваются через следующие сроки:

- Для присвоения звания старший матрос нужно отслужить 5 месяцев.

- Старшину второй статьи можно получить только спустя год службы.

- Чтобы получить чин главного старшины на корабле нужно отслужить 3 года.

- Ранг мичмана -3 года.

- Звание младшего лейтенанта через 2 года.

- 3 года требуется отслужить для получения лейтенанта и старшего лейтенанта.

- 4 года необходимо отдать службе для присвоения капитана 3 ранга.

- 5 лет нужно отслужить чтобы присвоили капитана 2 или 1 ранга.

- Все звания высшего состава офицеров присваиваются после года службы в прежнем чине.

ВМФ России состоит из множества подразделений и каждое из них выполняет свои боевые задачи, но храбрость и отвага, всегда были отличительной чертой всех моряков от матроса до адмирала.