История создания

Всё началось в 1861 году. Именно в это время, Ричард Гатлинг изобрел свою «машину смерти». Речь идёт о 6-ствольном пулемёте с ручным приводом. Оружие получилось действительно убойным, но очень неудобным. В частности, стрелку приходилось одной рукой крутить ручку для ведения огня, а другой направлять турель в сторону противника. Кроме того, пулемёт Гатлинга был очень громоздким и тяжёлым.

Проблема требовала более современных решений, и спустя некоторое время появился автоматический пулемёт, в котором энергия отдачи использовалась для перезарядки патрона. Однако данная разработка показалась американским военным бесперспективной и дорогостоящей. В частности, подобная компоновка требовала точной обработки деталей, следовательно, привлечения квалифицированных специалистов.

Здесь нужно уточнить, что стоимость изготовления одного автоматического пулемета практически равнялась выпуску одного паровоза. Поэтому решение военных чинов было вполне справедливым, но как показало время — ошибочным.

Пулемет Максима

Кто изобрёл

Изобретателем, который представил военным новый образец вооружения, звали Хайремом Стивенсом Максимом. Здесь нужно уточнить, что сэр Хайрем Максим не был потомственным оружейником, и изначально вообще не занимался разработкой стрелкового вооружения. Он родился в небольшом американском городке Сэнгервиле, где у его отца была ферма. Вскоре после рождения сына, родители решили оставить земледелие и перебрались в город. Здесь отец будущего изобретателя открыл небольшую токарную мастерскую.

Когда Хайрем закончил обучение, он работал в мастерской своего дяди, попутно изобретая различные полезные вещи вроде питания паровых котлов. Когда Максиму исполнилось 26 лет, он был в деловой командировке в штате Джорджия, где его пригласили на стрельбище. Стивенсон проявил себя неплохим стрелком, однако, после отдачи мушкета у него сильно болело плечо. Этот нюанс натолкнул Хайрема на мысль, что отдачу оружия можно использовать для более практичных целей.

Вернувшись домой, он разработал принцип автоматической перезарядки, где энергия отдачи не уходила во вне, а досылала патрон в патронник. Именно этот проект был продемонстрирован американским военным.

Когда проект был отклонён, Хайрем забыл о своей задумке, и вспомнил о пулемёте только после вынужденной эмиграции в Великобританию. Чертежи пулемета были серьёзно доработаны, но опять оружие не получило одобрения среди общественности. Максиму пришлось провести серьёзную маркетинговую работу, но всё же ему удалось привлечь внимание известного банкира Натаниэля Ротшильда, который согласился финансировать сомнительный проект.

Этапы производства

Патент на станковый пулемёт Максима был оформлен в 1883 году, однако, покупателей на это оружие долго не находилось. Впервые пулемёт был использован британскими солдатами в 1893 году при подавлении восстания в Африке.

Первым покупателем пулемёта стал немецкий кайзер Вильгельм, который лично испытал оружие, и приобрёл несколько экземпляров. После этого была демонстрация в России, и император Александр Третий заказал 12 единиц вооружения. Как и немецкий канцлер, русский царь тоже лично испытал британский пулемёт.

После этого началось массовое распространение «Максимов» по всему миру. В частности, только Россия за 7 лет закупила почти 300 единиц этого вооружения.

Тактико-технические характеристики

Приведём характеристики пулемёта Максима образца 1910 года, который выпускался на Тульском оружейном заводе.

- Конструкционный вес: сам пулемёт/на станине — 23.8/64.3 кг;

- Длина — 1 107 мм;

- Количество нарезов — 4 правосторонних;

- Калибр — 7.62 мм;

- Конструкция УСМ — ударниковый тип;

- Принцип работы — основывается на отдаче ствола, который запирается кривошипно-шатунным элементом;

- Параметры скорострельности — 600 выстр/мин;

- Предохранитель — рычажкового типа, размещается между рукоятками;

- Прицельное устройство — целик и мушка, возможно установка оптики;

- Дальность ведения огня: прицельная/эффективная — 2 700/800 м;

- Первоначальный разгон пули — 740 м/с;

- Боепитание — металлическая лента на 250 патронов.

Щит

Щит

1 (рис. 53) защищает наводчика и его помощника от пуль и осколков. Он надевается ушками 3 на шайбу и головку соединительного болта и закрепляется поворотом болта хвостом вниз. В центре щит имеет прямоугольный вырез 1в для наводки и фигурный вырез для кожуха.

Нижняя часть щита отогнута вперед под углом 40° для увеличения угла вертикальной наводки. Вырезы 1б позволяют увеличивать угол горизонтальной наводки пулемета.

Рис. 53. Щит:

1 — щит (147А); 16 — вырезы; 1в — прямоугольный вырез для наводки; 2 — болты (150); 3 — ушки (148, 149)

Устройство пулемёта Максима

Рассмотрим, как устроен пулемёт хайрема Максима.

Основные элементы конструкции

Если говорить в целом, то станковый пулемёт Максима состоял из таких элементов:

- Предохранитель;

- Прицельное приспособление;

- Замковый механизм;

- Наливная и сливная пробка;

- Кожух;

- Система пароотведения;

- Гильзовыбрасыватель;

- Ствол;

- Возвратная пружина;

- Спусковой механизм;

- Управляющие рукояти.

Чертежи оружия

Принцип действия пулемета

Механика стрельбы автоматическая. Этот принцип основывается на отдаче затвора и ствола пулемета под воздействием пороховых газов. Когда элементы отходят на определённое расстояние, они расцепляются, и продолжают двигаться независимо друг от друга.

Работает оружие следующим образом:

- Лента заправляется в приёмник;

- Рукоятка передергивается, в результате лента продвигается вперёд, и патрон оказывается напротив замка;

- Рукоятка передергивается повторно, в результате чего патрон захватывается замком и отправляется в ствол;

- Чтобы выстрелить, необходимо нажать на гашетку, когда заряженный патрон вылетит, замок под воздействием пороховых газов отводится назад, рукоятка продвигается вперёд;

- Стреляная гильза вместе с новым патроном уходят вниз, боеприпас досылается в ствол, гильза выбрасывается через специальную трубку.

Стол станка

Стол

(рис. 43) служит для соединения тела пулемета со станком и для наводки пулемета. Он состоит из доски 1, стопорного приспособления 2, зажимного приспособления 3, вертлюга 4, механизма грубой вертикальной наводки 5, механизма тонкой вертикальной наводки 6 и соединительного болта 7.

Рис. 43. Стол станка:

1 — доска стола (4А); 2 — стопорное приспособление; 3 — зажимное приспособление (сб. 4-4); 4 — вертлюг (1);

5 — механизм грубой вертикальной наводки (сб. 5-5); 6 — механизм тонкой вертикальной наводки (сб. 5-1); 7 — соединительный болт (52)

Доска стола

(рис. 44) служит для крепления в ней вертлюга. Она представляет собой отливку из ковкого чугуна, изогнутую по радиусу кривизны дуг остова станка. В середине доска стола имеет окно 1 с закраиной, в котором помещается направляющий диск 1а вертлюга (см. рис. 47). Закраина окна имеет коническую наружную поверхность для плотного обхватывания ее хомутом. Сзади на доске стола имеется вырез 2 с вертикальным отверстием 4 для ручки 8 и оси 4 стопоров (см. рис. 45).

Рис. 44. Доска стола:

1 — окно с закраиной; 2 — вырез для помещения ручки оси стопоров; 3 — дуговые пазы; 4 — отверстие для оси стопоров

Снизу доска стола имеет продольные дуговые пазы 3, с помощью которых она соединяется с дугами 2 (см. рис. 40) остова станка, и приливы с отверстиями для помещения концов стопоров 2 и 3 (см. рис. 45).

Стопорное приспособление

(рис. 45) служит для закрепления доски стола на дугах остова станка в приданном ему положении. Стопорное приспособление состоит из коробки 1 стопоров, большого стопора 2, малого стопора 5, оси 4, пружин 6 большого и малого стопоров, стаканчиков 7 пружин стопоров, ручки 8 оси стопоров, шайбы 9 и шплинта 10.

Рис. 45. Стопорное приспособление в собранном и разобранном виде:

1 — коробка стопоров (сб, 4-1); 2 — большой стопор (83); 2а — гнездо для пружины; 2б — рейка (гребенка); 3 — малый стопор (84);

3б — рейка (гребенка); 4 — ось стопоров (88); 4а — шестерня; 5 — шайба оси стопоров (88А); 6 — пружины стопоров (86);

7 — стаканчики пружин стопоров (85); 8 — ручка оси стопоров (89); 9 — шайба (91); 10 — шплинт (92); 11 — кнопка ручки (90)

Коробка

1

стопоров

служит для соединения стопоров с осью 4. Она имеет сверху отверстие для прохода оси стопоров, а снизу — отверстие с расточкой для шайбы 5 оси стопоров. Внутри коробка стопоров имеет прямоугольный канал, в котором помещаются стопоры с пружинами и стаканчиками пружин.

Стопоры входят своими концами в отверстия дуг станка и этим закрепляют стол в приданном ему положении.

Большой стопор

2 (левый) представляет собой стержень диаметром 12 мм с коническим концом, утолщенная четырехугольная часть которого имеет цилиндрическое гнездо 2а для пружины со стаканчиком и рейку 2б с тремя зубьями для сцепления с зубьями шестерни 4а оси стопоров.

Малый стопор

3 устроен так же, как и большой стопор.

Ось

4

стопоров

с шестерней 4а служит для сведения и разведения стопоров. Снизу к шестерне 4а оси приклепана шайба 5. Сверху ось стопоров имеет цилиндрический конец для надевания шайбы 9 и поперечное отверстие для шплинта 10, по бокам — шесть продольных выступов для соединения с ручкой оси стопоров.

Пружины

6

стопоров

служат для приведения стопоров в действие. Пружины стопоров — винтовые цилиндрические, они изготовляются из проволоки круглого сечения диаметром 1,5 мм.

Стаканчики

7 служат для помещения пружин стопоров. В дне каждого стаканчика имеется круглое отверстие, через которое выходит воздух при сведении стопоров (чтобы не создавалась воздушная подушка).

Ручка

8 служит для поворачивания оси стопоров. Она имеет отверстие с шестью полукруглыми выступами для надевания на ось стопоров и снизу — ребро для прочности. На конце ручки имеется кнопка 11 с накаткой для удобства пользования ручкой.

Могут встретиться станки, у которых на ручке оси стопоров вместо кнопки имеется прилив в виде ребра.

Зажимное приспособление

(рис. 46) служит для закрепления вертлюга в окне доски стола. Оно состоит из хомута, составленного из двух хомутин 1 и 2, оси 3, соединяющей хомутины друг с другом, и зажимного болта 4 с воротком 5.

Рис. 46. Зажимное приспособление:

1 — правая хомутина (6Б); 1у — ушко с резьбой; 1л — угловой паз; 2 — левая хомутина (7Б); 2а — ушко; 2п — угловой паз;

3 — ось хомута (8); 4 — зажимной болт хомута (74); 4а — цилиндрическая часть; 4р — резьба; 5 — вороток (10А); 6 — шайба воротка (11А)

Левая хомутина

2 представляет собой полудугу окружности, на концах которой имеются ушки. Ушко переднего конца предназначено для соединения хомутин друг с другом при помощи оси 3, а ушко 2а заднего конца имеет гладкое отверстие, которое предназначено для цилиндрической части 4а зажимного болта.

С внутренней стороны хомута выточен угловой паз 2п (угол 106° 160′) Для охватывания закраины окна 1 (см. рис.44) доски стола и диска 1а (см. рис. 47) вертлюга. В вершине углового паза имеется канавка глубиной в 1 мм, в которую помещается смазка.

Правая хомутина

1 отличается от левой следующим: на переднем конце правая хомутина имеет вместо ушка проушину, а на заднем конце — ушко 1у, которое имеет нарезное отверстие для ввинчивания зажимного болта 4.

Ось

3

хомута

представляет собой цилиндрический стержень диаметром 11 мм с буртиком. Благодаря буртику верхний конец оси выступает над хомутом и в собранном виде помещается в вилке вертлюга, что обеспечивает совместное вращение хомута с вертлюгом.

Зажимной болт

4 стягивает хомутины на диске вертлюга. Он имеет вороток 5 с шайбами 6 для удобства ввинчивания болта в ушко 1у правой хомутины.

Вертлюг

1 (рис. 47) служит для горизонтальной наводки пулемета и горизонтального рассеивания при стрельбе. Он состоит из диска 1а и двух станин 1с.

В передней части на диске имеется вилка, в которую входит буртик оси 3 (см. рис. 46) хомута. Снизу на диске имеется кольцевой выступ, который входит в кольцевую проточку во внутренней стенке окна 1 доски стола (см. рис. 44) и препятствует боковым перемещениям вертлюга относительно стола.

Станины 1с вертлюга имеют сверху отверстия 1б, через которые проходят кольцевые выступы 2в тяг (см. рис. 49) и соединительный болт 6 (см. рис. 52). Задние концы станин утолщены и имеют отверстия 1д, в которых помещается засов 4 (см. рис. 49) механизма грубой вертикальной наводки. На левой станине около отверстия для засова имеется отверстие с резьбой для ввинчивания стопорного винта

Рис. 47. Вертлюг:

1 — вертлюг (1); 1д — диск вертлюга; 1б — отверстия для кольцевых выступов тяг; 1с станины; 1д — отверстия для засов

Схема боепитания

Чтобы начать стрельбу из пулемета, поднимается предохранитель и нажимается верхняя пластина спуска. Это действие отводит назад тягу и поворачивает нижний спуск, который в свою очередь высвобождает фиксирующую лодыжку. Учитывая, что лодыжка перестаёт удерживать курок, он под действием возвратной пружины уходит вперёд и разбивает капсюль. Пороховые газы отталкивают ствол вместе с рамой назад, при этом выходят через отверстия в надульнике. Автоматически из ленты извлекается новый патрон, стреляная гильза выбрасывается.

На заметку! Здесь нужно уточнить, что в отличие от большинства оружейных систем, возвратная пружина пулемета системы Максима работает не на сжатие, а на растяжение.

Стрельба ведётся в автоматическом режиме, до тех пор, пока стрелок давит на гашетку. Охлаждение ствола жидкостное, вода заливается через патрубок, и заполняет собой кожух ствола. Однако у пулемёта очень высокий темп стрельбы, поэтому примерно после 600 выстрелов, вода перестаёт выполнять охлаждающую функцию, и закипает.

Для решения этой проблемы, воду рекомендовалось смешать с глицерином в определённой пропорции или использовать жидкости на глицериновой основе, например, «Стеол». В зимнее время, для охлаждения ствола использовали разведенный в воде спирт.

Пулемет Максим: устройство

Остов станка

Остов станка

(рис. 36) соединяет все части станка. Он состоит то хобота 1 с сошником, двух дуг 2, болта связи 3 проставки 4, боевой оси 6 и колес 5.

Рис. 36. Остов стайка (вид сверху):

1 — хобот (сб. 2); 2 — дуги (63, 63А); 3 — болт связи (74Д); 4 — проставка (68А); 5 — колеса (сб. 3); 6 — боевая ось (сб. 1-1);

6а — кольцевые буртики; 7 — гайка боевой оси (66); 8 — разрезная гайка (сб. 140)

Хобот с сошником

(рис. 37) служит упором для пулемета при стрельбе и для удобства перевозки пулемета вручную. Хобот подгибают под дуги при переноске станка расчетом на большие дальности, а также при перевозке пулемета на тачанке или вьюком.

Рис. 37. Хобот (вид сверху):

1 — труба хобота (93); 2 — шарнир (94А); а — отверстие в полукруглом выступе; 3 — сошник (98А);

3в — цилиндрический выступ сошника; 5 — серьга (166A); 5а — отверстие для креллния лямки; 5в — петля серьги

На концы трубы хобота для соединения его с дугами надеты правый и левый шарниры 2, которые приварены и дополнительно закреплены сквозной заклепкой.

На каждом шарнире имеется полукруглый выступ с отверстием 2а, через которые проходят оси хобота, соединяющие хобот и проставку с дугами.

Рис. 38. Сошник и серьга (продольный разрез хобота):

1 — труба хобота (93); 3 — сошник (98А); За — шип сошника; Зв цилиндрический выступ;

4 — заклепка сошника (96Б); 5 — серьга (166A); 5а — отверстие для крепления лямки; 6в — петля серьги

Сверху шарниры имеют уступы, которыми они. упираются в уступы дуги, чем и ограничивается поворот хобота вверх.

На заднем конце хобота прикреплен электросваркой и заклепками 4 сошник 3 с шипом За (рис. 38), препятствующий скольжению станка назад во время стрельбы.

Спереди сошник имеет цилиндрический выступ Зв с цапфами на концах, на которые надеваются петли 5в серьги.

Серьга

5 является полозком сошника при перекатывании станка на колесах. Серьга изготовляется в виде полозка из листовой стали. На отогнутом конце она имеет отверстие 5а для крепления лямки. При стрельбе серьгу откидывают вперед, а при перекатывании пулемета серьга устанавливается под сошник для облегчения скольжения хобота по грунту. В станках, изготовленных до 1941 г. (рис. 39), серьга 3 соединяется с сошником 2 при помощи проушины 5. Проушина состоит из двух ушек, соединенных между собой штифтом 6. Ушки имеют на концах отверстия. Передними отверстиями проушина надевается на концы болта 8 серьги, а задним — на концы цапфы 2а сошника. К серге приклёпана одна петля 4, охватывающая болт 8 серьги в средней части.

Рис. 39. Хобот станка, изготовленного до 1941 г.

1 — трубка хобота (93); 2 — сошник (98А); 2 — сошник (98А); 2а цапфа сошника; 3 — серьга (166А);

4 — петля (167); 5 — проушина (100); 6 — штифт проушины (101А); 8 — болт серьги (169)

Дуги

(рис. 40) служат для придания углов возвышения при наводке пулемета в цель путем передвижения стола вперед или назад. Правая и левая дуги устроены одинаково. Дуги сверху имеют гладкие изогнутые рельсы, по которым скользит своими пазами стол.

Передние концы дуг имеют по одному отверстию 2а с расточкой с одной стороны для надевания на боевую ось и шпоночные пазы 26 для помещения шпонок боевой оси 6. Нарезные отверстия 2ж предназначены для крепительных винтов 9 гаек 7 боевой оси. По бокам дуг имеется по шесть конических отверстий, в которые входят концы стопоров при закреплении стола на дугах в приданном ему положении. Задние концы дуг оканчиваются проушинами 2г с поперечными круглыми отверстиями для присоединения хобота и проставки при помощи осей 5 хобота (см. рис. 41).

Рис. 40. Дуги с боевой осью:

2 — дуги (63, 63А); 2а — отверстия для боевой оси; 26 — шпоночный паз; 2в — рельса; 2г — проушияы для соединения с хоботом;

2д — отверстия для болта связи; 2е — уступы; 2ж — отверстие для крепительного винта гайки боевой оси; 6 — боевая ось (сб. 1-1);

6а — кольцевые буртики 7 — гайки боевой оси (66); 8 — разрезные гайки (сб. 140); 9 — крепительные винты (63Б); 10 — шплинты

Впереди проушин имеются отверстия 2д для прохода нарезных концов болта связи.

Уступы 2е служат для ограничения поворота хобота вверх.

Рис. 41. Болт связи и проставка:

3 — болт связи (74Д); 5а — кольцевые буртики; 4 — проставка (68А); 5 — оси хобота (69А);

шплинты осей хобота (142); 7 — гайки болта связи (74Б); 8 — шайбы гаек (74В); 9 — шплинты гаек (74Е)

Болт связи

3

с проставкой

4 (рис. 41) служит для соединения задних концов дуг и сохранения их параллельности. Болт связи имеет на концах резьбу для навинчивания гаек 7 и отверстия для шплинтов 9. Кольцевые буртики За болта связи сохраняют постоянную ширину расположения задних концов дуг станка.

Могут встретиться станки, у которых кольцевые буртики болта связи ивготавлены отдельно от болта и представляют собой кольца, надетые на болт и приваренные электросваркой.

Проставка

4 на торцах имеет нарезные гнезда для ввинчивания осей 5 хобота, закрепляемых шплинтами 6.

Боевой ход

(см. рис. 36) является передней опорой пулемета и служит для перевозки пулемета вручную при коротких перебежках. Он состоит из двух колес 5, боевой оси 6, двух гаек 7 оси с двумя крепительными винтами и двух разрезных гаек 8 с двумя шплинтами.

Рис. 42. Колеса боевого хода:

1 — шина колеса (172А); 2 — обод колеса (170А); 3 — обоймы обода (173); 4 — заклепка обоймы обода (174);

5 — спица (71А); 6 — соединительная шяйба (137Б) двух видов; 7 — наружная шайба (136); 8 — болт шайбы (сб. 3-1);

9 — гайка болта шайбы (144); 10 — шплинт гайки болта шайбы (145); 11 — втулка колеса (138А); 12 — винтовая пружина (146)

Колеса боевого хода

(рис. 42) устроены одинаково и могут быть поставлены на любой конец боевой оси. Колесо состоит из следующих частей: шины 1, обода 2, состоящего из четырех косяков, четырех обойм 3, четырех заклепок 4 обойм, восьми спиц 5, соединительной шайбы 6, наружной шайбы 7, трех болтов 8 с гайками 9 и шплинтами 10, втулки И, трех стопорных винтов втулки и винтовой пружины 12.

Шина

1 колеса скрепляет обод. Она представляет собой сваренный стальной обруч, имеющий четыре отверстия для заклепок 4.

Обод

2 колеса составлен из четырех косяков, изготовленных из дуба или ясеня,

Могут встретиться станки, у которых обод колеса состоит из восьми косяков, восьми обойм и восьми заклепок обойм.

Косяки на торцах имеют гнезда для шипов и в радиальном направлении — по два отверстия для крепления спиц 5. Обоймы 3 закрепляют обод в стыках косяков. Обойма изготовляется из стальной пластинки и имеет отверстие для заклепки. Заклепка 4 обоймы скрепляет в одно целое, обойму, обод и шину.

Спицы

5 изготовлены из дуба или ясеня; одни концы спиц вставлены в отверстия обода, а другие концы — сходятся в центре колеса, образуя вместе с шайбами и втулкой ступицу колеса.

Наружная шайба

7 — пустотелая и имеет на фланце три отверстия для болтов 8.

Соединительная шайба

6 внутри имеет двухступенчатую цилиндрическую расточку с резьбой в начале каждой ступени. В расточку большего диаметра ввинчивается разрезная гайка 8 (см. рис 36 и 40), а в расточку меньшего диаметра — втулка 11 колеса.

На фланце шайбы имеются три отверстия для болтов 8, закрепляющих шайбу в центре колеса.

На рис. 42 показаны шайбы 6 двух видов (в собранном колесе — шайба упрощенной конструкции). Соединительная и наружная шайбы скрепляются болтами 8 и со стороны соединительной шайбы закрепляются гайками 9 и шплинтами 10.

Втулка

11 колеса имеет сквозной канал для боевой оси. Для уменьшения износа боевой оси втулка колеса изготовляется из^ бронзы. Внутри втулка имеет канавку для смазки.

Между торцом боевой оси и дном соединительной шайбы помещается винтовая пружина 12. Она служит для уменьшения разбега колеса, что повышает устойчивость пулемета при стрельбе.

Боевая ось

6 (см. рис. 36 и 40) связывает передние концы дуг. На концы оси надеваются колеса. Боевая ось представляет собой цилиндрический стержень, на котором имеются кольцевые буртики 6а, определяющие ширину расположения передних концов дуг.

Могут встретиться станки, у которых кольцевые буртики боевой оси изготовлены отдельно от оси в виде колец, надетых на боевую ось и приваренных на ней.

На боевую ось рядом с буртиками туго посажены шпонки, которые входят в шпоночные пазы дуг и удерживают боевую ось от поворота относительно дуг.

Рядом со шпонками на боевой оси имеется резьба для навинчивания гаек 7.

Гайки

7 служат для крепления дуг на боевой оси и для соединения колеса с боевой осью при помощи разрезных гаек 8. Гайка 7 имеет шестигранную головку для ключа, буртик с шестью вырезами для головки крепительного винта и буртик для соединения, с разрезной гайкой. Канал гайки имеет гладкую и резьбовую части. Резьбовой частью гайка навинчивается на боевую ось.

Разрезная гайка

8 бронзовая и состоит из двух половин. Одна половина имеет два круглых гнезда, а другая — два впрессованных шипа для соединения половин между собой. Разрезная гайка снаружи имеет нарезную часть для соединения с соединительной шайбой 6 (см. рис. 42), выем для шплинта и шестигранный буртик для ключа. Разрезная гайка надевается на гладкую часть гайки 7 боевой оси и после ввинчивания ее в соединительную шайбу своим торцом упирается в буртик гайки 7 боевой оси, чем и достигается крепление колеса на боевой оси.

Известные модификации

Сразу нужно отметить, что несмотря на сложность конструкции пулемет Максима был очень эффективным оружием, поэтому в некоторых странах, оружейники разработали похожие образцы вооружения, совершенствуя базовую конструкцию.

К наиболее удачным модификациям относятся:

- МТ. Это версия ручного пулемёта Максима-Токарева. Разработал данный образец известный советский оружейник Фёдор Токарев, выпускался пулемёт Тульским оружейным заводом в 1924 году.

- М/32-33. Это финская разработка, воплощенная в жизнь конструктором Аймо Лахти. В отличие от прототипа, темп стрельбы данной модификации составлял 800 выстр/мин. Пулемёты этой серии активно использовались во время Финской военной компании против Красной армии.

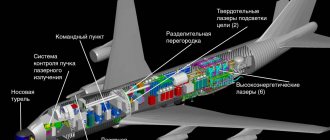

- Виккерс. Тяжёлый пулемёт, принятый на вооружение британской армией в 1912 году, и снятый только в начале 60-х. Кроме англичан, такие пулемёты выпускались в Австралии, Америке и Португалии. Нужно отметить, что начиная с 1916 года, пулемёты Виккерс устанавливались на самолёты.

- MG 08. Один из основных пулемётов Вермахта на момент начала Второй мировой войны. Отметим, что к моменту нападения на Советский Союз, данная модификация считалась технически устаревшей, однако, продолжала использоваться ввиду нехватки аналогичного вооружения.

- MG 11. Эта модель была создана швейцарскими оружейниками и была переделана для стрельбы стандартным патроном, калибра 7.5 мм.

- ПВ-1. Версия, разработанная для использования военной авиацией. Здесь отсутствовал кожух жидкостного охлаждения, и была переработана система крепления.

- Тип 24. Китайская версия пулемета Максима. Производство модификации началось в 1935 году, всего было выпущено порядка 36 000 единиц. Продолжением этой серии можно считать пулемет Тип 36, где жидкостная система охлаждения была заменена воздушной.

Все перечисленные модификации предназначались для стрельбы винтовочными патронами. Однако в истории пулемёта Максима встречались и крупнокалиберные варианты, например, Виккерс 50, калибром 12.5 мм. Разрабатывались и спаренные версии, которые использовались в качестве зенитных установок.

Пулемет максима ПВ-1

Станковый пулемет «Максим» образца 1910 г.

Пулемет «Максим» образца 1910 года являлся модернизированный вариант пулемета образца 1905 года. Его серийное производство велось на Императорском Тульском оружейном заводе (ИТОЗ) с мая 1905 года по лицензии (Англия). Главную роль в доработке систем обоих образцов «Максима» и постановке пулеметов на производство принадлежала гвардии полковнику Третьякову и старшему классному мастеру Пастухову служившим на ИТОЗ. Суть модернизации, которую провели в 1909 году, заключалась в создании более легкого пулемета. Некоторые детали, изготовляемые из бронзы (кожух ствола, приемник, рукоятки и другие), заменили стальными. Так же изменялся прицел, детали кожуха и короба, спусковая тяга, затыльник. Первые два модернизированных тульскими оружейниками пулемета были сданы на испытания 15 июня 1909 года (где они стали конкурентами нового пулемета «Виккерс»). После соответствующих доработок тульский «облегченный» пулемет приняли на вооружение, дав ему обозначение «станковый пулемет Максима образца 1910 года» с полевым колесным станком полковника Соколова. Серийное производство новой модификации «Максима» и станка начали в 1911 году. Пулемет образца 1910 года по сравнению с прототипом был действительно значительно улучшен, в первую очередь, в технологическом плане, но вряд ли правильно утверждение, что «русскими техниками был создан, по сути, новый пулемет» установившееся в отечественной литературе.

Пулемет состоял из: ствол; рама в которую входили механизм запирания, барабан, рукоятка и цепочка; затвор (замок) с ударным механизмом, боевой личинкой, подъемными и замочными рычагами; спусковая тяга; короб (клепаный) с откидной крышкой; затыльник с предохранителем, спусковым рычагом и рукоятками управления; возвратная пружина с кожухом (коробкой); приемник имеющий механизм подачи ленты; кожух ствола с гильзоотводной и пароотводной трубкой, сливным и наливным отверстиями; прицельные приспособления; надульник.

В автоматике была реализована схема отдачи ствола при коротком ходе. Запирание канала ствола осуществлялось системой, состоящей из двух шарнирно сочлененных рычагов. Шатун (передний рычаг) был связан с затвором плоским шарниром, а мотыль (задний рычаг) так же крепился шарнирно в задней части рамы, то есть рама являлась ствольной коробкой. На правом конце оси мотыля была надета качающаяся рукоятка, на левом — эксцентрик (барабан) с цепочкой Галля, которая соединялась с возвратной пружиной. Возвратная пружина крепилась в отдельной коробке, размещенной на левой стенке короба «Максима». В замке был собран ударник с пластинчатой двуперой боевой пружиной. Боевая личинка, имеющая захваты для удержания гильзы, скользила в пазах замка вертикально, имела отверстие для прохода бойка, таким образом, выстрел мог производиться только если личинка находилась в определенном положении. Ударник взводился лодыжкой. При этом верхний предохранительный спуск захватывал его. Лодыжка своим боевым взводом вставала на нижний спуск.

Спусковой рычаг, имеющий клавишу под палец, размещался между рукоятками управления, для удержания служил предохранитель. Холщовую патронную ленту вставляли в поперечное окно приемника справа. Гнезда ленты разделяли металлические пластинки, крепившиеся заклепками. При этом заклепки ставились с небольшим натягом, сто позволяло прочно удерживать патрон в гнезде. Патронная коробка была установлена отдельно от пулемета. Для надежной работы подачи второй номер поддерживал ленту руками в правильном положении. Вес холщовой ленты составлял 1,1 кг. Стенка выреза левой станины ствольной рамы приводила в действие подающий механизм. На первых пулеметах «Максим» образца 1910 года на короб устанавливалась катушка, предназначенная для направления холщовой ленты в приемник. Позднее катушку перенесли на щит.

1 — предохранитель, 2 — прицел, 3 — замок, 4 — пробка наливного отверстия, 5 — кожух, 6 —пароотводное устройство, 7 — мушка, 8 — надульник, 9- трубка вывода гильз, 10- ствол, 11-вода, 12-пробка выливного отверстия, 13 — колпачок, пароотводная кишка, 15-возвратная пружина, 16-спусковой рычаг, 17-рукоятка, 18-приемник.

Выстрел производили с закрытого затвора. Необходимо было поднять предохранитель и нажать спусковой рычаг. Спусковая тяга при этом отходила назад, оттягивала хвост нижнего спуска, отпускавшего лодыжку. Боек проходил сквозь отверстие в личинке, разбивал капсюль патрона. Замок под действием отдачи стремился отойти назад, передавая давление мотылю и шатуну. Мотыль и шатун составляли угол, вершина которого была обращена вверх, и упирались в выступы рамы своим шарниром. Ствол и рама с замком двигались назад. После того как подвижная система проходила около 20 миллиметров рукоятка набегала на неподвижно закрепленный ролик короба и поднималась поворачивая мотыль вниз. В результате система рычагов распрямлялась, замок более прижимался к каналу ствола. Пороховые газы после вылета пули попадали в надульник, надавливая на передний срез ствола, подвижная система получала дополнительный импульс. Конструкцию надульника русского образца разработал Жуков и довел Пастухов. Ствол, отходя назад, открывал поперечные отверстия в надульнике, через которые сбрасывались излишние пороховые газы. Поворачиваясь, рукоятка вызывала складывание рычагов вниз и отход от ствола замка. Рукоятка при этом являлась ускорителем замка, передавая ему кинетическую энергию отката и тормозя раму и ствол. Личинка замка, удерживая стреляную гильзу за закраину, извлекала ее из патронника. Трубка замочных рычагов при опускании шатуна давила на хвост лодыжки, которая поворачиваясь, взводила ударник. Подъемными рычагами поднималась личинка, захватывающая очередной патрон из окна приемника (окно было продольным). Во время дальнейшего движения системы назад изогнутые пластинчатые пружины, расположенные на внутренней стороне крышки короба, опускали личинку. Одновременно с этим коленчатым рычагом отводился вправо ползун подающего механизма. Пальцы ползуна заскакивали за следующий патрон. Цепочка при повороте рукоятки наматывалась на барабан, растягивая возвратную пружину. Масса ствола составляла 2,105 килограмма, подвижной системы — 4,368 килограмма. Длина хода ствола назад равнялась 26 миллиметрам, замка относительно ствола до 95 миллиметров. Согласование движения замка и ствола достигалось путем регулирования натяжения возвратной пружины.

Работа системы автоматики пулемета «Максим»

Рукоятка к конце поворота ударялась о ролик коротким плечом и начинала обратный поворот (ранние образцы пулемета «Максим» для этого имели отдельную пружину). Подвижная система под действием возвратной пружины шла вперед. Замком досылался патрон в патронник, а стреляная гильза отправлялась в гильзоотводную трубку, откуда при следующем цикле она выталкивалась наружу. Коленчатый рычаг смещал ползун влево, а тот продвигал следующий патрон к окну приемника. Во время поворота мотыля и шатуна трубкой замочных рычагов поднимался хвост предохранительного спуска. Когда боевая личинка становилась напротив бойка своим отверстием, верхний спуск отпускал ударник и в случае если спусковой рычаг был нажат, производился выстрел.

Пулемет состоял из 368 деталей. Максимальное давление газов в канале ствола оставляло около 2850 кг/кв.см, а среднее около 1276 кг/кв.см. Во время обучения использовали втулку холостой стрельбы, которая ввинчивалась в надульник. При поломке боевой пружины обломки извлекали через дно короба.

Пулемета «Максим» образца 1910 года имел стоечный прицел, крепившийся на крышке короба. На стойке размещалась прицельная планка, имеющая деления для наводки по дальности. На поперечной трубке хомутика были нанесены деления, по которым устанавливался целик. Мушка треугольного сечения была вставлена в паз на кожухе. Длина прицельной линии составляла 911 миллиметров. Высота мушки над осью канала ствола равнялась 102,5 миллиметрам, так что большое влияние на меткость оказывала точность крепления кожуха. Прицел был установлен на дальность до 3,2 тыс. шагов (2270 метров), однако эффективная дальность не превышала 1,5 тыс. метров.

Емкость кожуха составляла около 4,5 литров. Некоторые пулеметы имели кожухи с продольным оребрением, которое повышало жесткость и увеличивало поверхность охлаждения, однако от оребрения отказались в пользу упрощения производства. Используемые в некоторых армиях парусиновые или резиновые шланги для отвода пара в атмосферу или в канистру-конденсатор, в Русской армии применялись только в бронеустановках.

Пулеметами обильно вооружали бронепоезда. Русский бронепоезд типа «Хунхуз» в Галиции, 1916 г. Для вооружения таких бронепоездов использовали как пулеметы «Максим», так и трофейные «Шварцлозе»

При помощи кривошипно-шатунного механизма обеспечивалась плавная и почти безударная работа автоматики. Использование привода системы питания от рамы являлся рациональным с точки зрения равномерного распределения энергии отдачи. Система Максима имела высокую живучесть и надежность, что обеспечило ее исключительное долголетие. Несмотря на то, что внешнее положение рукоятки представляло опасность для расчета, оно облегчало оценку состояния, а также определение и устранение задержки в стрельбе. Производство пулемета являлось достаточно сложным и требовало не только качественных сталей и квалифицированных рабочих, но и многочисленного спецоборудования. Для сборки и начальной приработки узлов также требовались некоторые приспособления.

Станок Соколова, который он разработал при участии Платонова мастера Санкт-Петербургского орудийного завода, состоял из остова имеющего хобот, колеса и стола. Обод и спицы колес изготавливали из дуба, шина делали из стали, гайки и втулки — из бронзы. Стол на себе нес вертлюг хомутового типа имеющий зажим, механизмы точной и грубой вертикальной наводки, а также щит. Пулемет крепился к вертлюгу за передние проушины короба. Нижняя проушина соединяла пулемет и головку подъемного механизма. Грубая вертикальная наводка производилась, перемещением стола вдоль дуг остова. В первом варианте станка на остове имелись две складываемые ноги, сидение, а также ролик на конце хобота. Данная конструкция позволяла вести огонь из двух положений и перекатывать пулемет за лямку. Во время переноски ноги складывались назад, а хобот – вперед. Позднее передние ноги, ролик и сидение устранили, а небольшой сошник укрепили на конце хобота. Данные изменения привели к тому, что максимальный угол возвышения уменьшился до 18 градусов (с 27), а склонения — до 19 градусов (с 56), стрельбу вели только из положения лежа. Масса 6,5-миллиметрового щита размером 505×400 миллиметров составляла 8,0 килограмм (с катушкой направляющей ленту — 8,8 килограмм). Считалось, что щит будет защищать пулеметный расчет от винтовочных пуль на расстоянии свыше 50 метров. Хотя удобство колесного станка даже на слабопересеченной местности сомнительно, в нашей стране пристрастие к ним продержалось долго.

Установка пулеметов «Максим» в башнях бронеавтомобиля «Остин» постройки Путиловского завода

До полной «победы» станков Соколова в России с пулеметом «Максим» использовалось несколько установок. Полевой и крепостной колесные лафеты до 1914 года с вооружения были сняты, но треноги «Виккерса» образцов 1904 г., 1909 г. и 1910 г. остались.

Тренога «Виккерс» образца 1904 года имела массу 21 килограмм, высота линии огня — 710 миллиметров, угол вертикального наведения — от — 20 до +15 градусов, горизонтального наведения — 45 градусов, ее модификация образца 1909 года имеющая новый подъемный механизм имело массу 32 килограмма, угол вертикального наведения — от 15 до +16 градусов, горизонтального наведения — 52 градуса. Тренога образца 1910 года имела массу 39 килограмм, масса щита 534×400 миллиметров — 7,4 килограмм, угол вертикальной наводки — от -25 до +20 градусов, горизонтального – 52 градуса, на позиции занимала три фиксированных положения.

В 1915 году к пулемету «Максим» приняли более простой в производстве и легкий станок системы Колесникова. Данный станок выпускали Петроградский орудийный завод, Киевским, Брянским и Петроградским арсеналами. Выпуском щитов занимались Ижевский и Сормовский заводы. На станке Колесникова имелась трубчатая стрела с сошником и веревочными петлями вместо рукояток, 305 миллиметровые дубовые колеса со стальными шинами и ступицами и бронзовыми втулками, механизмы горизонтального и вертикального наведения, крепление для щита. Недостатком конструкции являлось слишком высокое расположение оси канала ствола относительно осей колесного хода и механизма вертикального наведения. Это увеличивало рассеивание во время стрельбы. Масса станка равнялась 30,7 килограммам, 7 миллиметрового щита размером 498×388 миллиметров — 8,2 килограмм, угол вертикального наведения — от -25 до +32 градусов, горизонтального — 80 градусов. Станок состоял из 166 деталей, включая спицы. Во время войны пулемет и станок окрашивались в защитный цвет.

Для экономии во время обучения пулеметчиков вместо боевых патронов использовали выпускаемые патроны, имеющие уменьшенный пороховой заряд. Ящик с боевыми патронами, предназначавшимися для пулеметов, перед отправкой в войска помечался буквой «П».

От зарубежных фирм и отечественных изобретателей поступало большое количество предложений касательно прицелов, а также приспособлений для веления «скрытой» стрельбы из пулеметов. Последний представлял собой установленный на бруствер окопа перископический прицел и дополнительный спусковой рычаг. Такие прицелы испытывались, однако на вооружение не один образец принят не был.

Насущная проблема ведения огня по воздушным целям породила в войсках множество различных вариантов импровизированных зенитных установок. К станку Соколова, например, разработали стойку с обоймой для ведения зенитной стрельбы. Осенью 1915 года мастер Колесников изготовил треножный «пулеметный станок для ведения огня по воздушным аппаратам». Сознанный в мастерских Ружейного полигона станок давал большие углы возвышения и круговой обстрел, наводка была свободной, для ведения огня «в точку» использовали зажим, мог крепиться приклад. Титулярным советником Федоровым была представлена зенитная установка, легко изготавливаемая из подручных материалов. Пулемет на нее ставился со станком Соколова. Такая установка позволяла вести стрельбу при углах вертикального наведения от +30 до +90 градусов. 5-й Отдел Арткома принял решение разослать описания данных установок в войска, передав из «заготовление» на собственное усмотрение. Штатную зенитную пулеметную установку в Русскую армию так и не передали.

Генерал—лейтенант Кабаков, инспектор стрелковой части в войсках, 11 октября 1913 года в записке в Воздухоплавательную часть ГУГШ давал рекомендации переделки пулеметов «Максим» в авиационные — хотя данные рекомендации небыли реализованы, однако через пять лет похожие изменения были внесены немцами в пулемет MG.08/18.

© РИА Новости, Инфографика

Порядок разряжания пулемета «Максим» образца 1910 года: Нажать пальцы снизу лотка приемника с правой стороны, для извлечения ленты. Дважды отвести назад, а затем отпустить рукоятку взведения находящуюся с правой стороны короба. При помощи карандаша или другого предмета подходящего для этой цели убедиться, что в подствольной передней трубке отсутствует патрон или гильза. Подняв предохранитель нажать спусковой рычаг.

Порядок частичной разборки станкового пулемета «Максим» образца 1910 года со станком Соколова: 1. Перед разборкой вылить из кожуха охлаждающую жидкость. Отделить от станка щит. Для этого: ослабляется гайка соединительного болта; поворачивается хвост головки болта кверху до горизонтального положения; щит снимается вверх. 2. Открывается крышка короба, подав застежку большими пальцами вперед. 3. Извлекается замок. Для этого: послать рукоятку вперед правой рукой до отказа; левой рукой берется остов замка и приподнимается несколько вверх; плавно опуская рукоятку поднимается замок из короба; замок поворачивается и снимается с шатуна. 4. Спускается ударник для освобождения боевой пружины. Для этого необходимо: удерживая в крайнем верхнем положении боевую личинку, прижать к площадке трубку замочных рычагов; освободить от верхнего спуска ударник; нажимая на хвост нижнего спуска плавно спустить ударник. 5. Приемник берется обеими руками и вынимается кверху. 6. Отделяется коробка с возвратной пружиной. Для этого коробка подается вперед настолько, чтобы крючки сошли с шипов короба, после чего с крючка возвратной пружины снимается цепочка барабана. 7. Выдвигается затыльник. Для этого необходимо сжать головку разрезной чеки пальцами вытягивая ее в сторону; выдвинуть затыльник вверх взявшись обеими руками за его ручки (если выдвижения затыльника затрудняется, можно использовать специальный рычажный прибор). 8. Откинуть рукоятку вперед, взявшись за ролик и задвижку выдвинуть вправо правую задвижку, охватив левую задвижку с обеих сторон сзади выдвинуть ее. 9. Извлекается рама со стволом. Для этого: шатун поднимется и ложится на мотыль; взяться за рукоятку правой рукой, фиксируя ее (не давать поворачиваться), левой рукой взяться за барабан, выдвинуть раму назад; обхватить левой рукой ствол и удлиненный конец левой станины; вынуть из короба раму со стволом. 10. Ствол отделяется от рамы. Для этого: левой рукой обхватывая конец левой станины и ствол, правой рукой правая станина отводится в сторону и снимается с цапфы ствола; после этого снимается левая станина. 11. Вынимается спусковая тяга. Для этого тяга подается на себя, поднимается кверху за конец и вынимается из короба. 12. Поворотом вправо с надульника снимается колпачок; из надульника при помощи двух ключей вывинчивается втулка; сверловым ключом вывинчивается надульник.

Порядок сборки пулемета: 1. В короб вкладывается тяга. Ее отверстие надевается на шип в дне короба, при этом шип тяги вставляется в отверстие в дне короба; тягу продвигается до упора вперед. 2. Ствол и рама соединяются: ствол с намотанным на него задним сальником взять в левую руку (номер должен быть повернуть кверху) и надеть станины рамы на цапфы ствола — левую, а потом правую. 3. Вложить ствол и раму: положить на мотыль шатун; осторожно вдвинуть в кожух ствол, а в короб раму. 4. Приподнять рукоятку, чтобы вставить правую задвижку; вдвинуть левую. 5. Вставить затыльник. Для этого удерживая затыльник за ручки, надвинуть его на планки короба пазами. При этом необходимо чтобы тяга находилась в переднем крайнем положении. С правой стороны вставить чеку. 6. Присоединить коробку, имеющую возвратную пружину. Для этого необходимо поставить отвесно вороток натяжного винта; рукоятку положить на место и надеть на крючок пружины цепочку барабана (пружина обводится снизу); удерживая пулемет, подать вперед коробку и надеть на шипы короба крючки коробки. 7. Вставить приемник. Для этого приемник вводится пазами в верхние вырезы короба; ползун при этом должен находиться в левом положении. 8. Ввинтить надульник. На дульный конец ствола намотать передний сальник, в надульник ввинтить втулку, вставить надульник в отверстие кожуха, после чего завинтить надульник. 9. Вложить в короб замок. Для этого поднимается шатун, а ударник взводится на боевой взвод. После этого, держа замок рожками вперед и боевой личинкой вверх, трубку замочных рычагов надеть на шатун до упора, повернуть замок и вложить его в короб; удерживая замок, послать рукоятку вперед и отпустить ее. Замок должен войти в пазы ребер рамы своей площадкой. 10. Закрыть крышку короба. 11. Поднять предохранитель, нажать спусковой рычаг. 12. Надеть колпачок на надульник.

Технические характеристики станкового пулемета «Максим» образца 1905 года Патрон – 7,62-мм образца 1891 года (7,62×53); Масса «тела» пулемета (без охлаждающей жидкости) – 28,25 кг; Длина «тела» пулемета – 1086 мм; Длина ствола – 720 мм; Начальная скорость пули – 617 м/с; Прицельная дальность – 2000 шагов (1422 м); Темп стрельбы – 500-600 выстрелов/мин; Боевая скорострельность – 250-300 выстрадав/мин; Емкость ленты – 250 патронов.

Технические характеристики станкового пулемета «Максим» образца 1910 года: Патрон – 62-мм образца 1908 года (7,62×53); Масса «тела» пулемета (без охлаждающей жидкости) – 18,43 кг; Длина «тела» пулемета – 1067 мм; Длина ствола – 720 мм; Начальная скорость пули – 665 м/с; Нарезы – 4 правосторонних; Длина хода нарезов – 240 мм; Начальная скорость пули – 865 м/с; Прицельная дальность – 3200 шагов (2270 м); Наибольшая дальность стрельбы – 3900 м; Предельная дальность полета пули – 5000 м; Дальность прямого выстрела – 390 м; Темп стрельбы – 600 выстрелов/мин; Боевая скорострельность – 250-300 выстрелов/мин; Емкость ленты – 250 патронов; Масса снаряженной ленты – 7,29 кг; Длина ленты – 6060 мм.

Технические характеристики станок Соколова: Масса со щитом – 43,5 кг; Угол вертикального наведения – от -19 до +18 градусов; Угол горизонтального наведения – 70 градусов; Высота линии огня – около 500 мм; Наибольшая длина пулемета со станком – 1350 мм; Ширина хода – 505 мм; Расстояние от центра тяжести до сошника – 745 мм.

По материалам: С. Федосеев — Пулеметы в Первой Мировой войне

Преимущества и недостатки

Начнём с положительных характеристик станкового пулемета Максима. Сюда относятся такие показатели:

- Высокий темп стрельбы;

- Хорошая точность;

- Надёжность конструкции;

- Возможность стрельбы длинными очередями;

- Внушительный боекомплект;

- Броневой щиток, защищающий стрелка.

Имелись у оружия и недостатки. Например:

- Низкая мобильность;

- Большая конструкционная масса;

- Не самая лучшая дальность результативного огня;

- Громоздкие габариты, усложняющие маскировку;

- Большое количество комплектующих деталей, что усложняло производство;

- Зависимость от воды;

- Пулемётный расчёт из 2-х человек.

«Максимы» для Швейцарии. Пулемет MG11

Какими странами использовался

Пулемет состоял на вооружении армий:

- Болгарии;

- Великобритании;

- Германии;

- Греции;

- Италии;

- Сербии;

- Турции;

- России;

- Украины;

- Румынии;

- Соединённых Штатов Америки;

- Черногории;

- Финляндии;

- Швейцарии.

Здесь нужно отметить, что в списке указаны страны, которые сами выпускали пулемёт Максима или закупали оружие крупными партиями. Единичные экземпляры этого оружия засветились практически по всему миру.

Пулемет максима MG 08

Отображение в культуре и искусстве

Увидеть пулемёт системы Максима можно во многих фильмах, посвящённых Гражданской и Великой отечественной войне. Это оружие сложно назвать массовым или основным, но на полях сражений «Максимы» использовались очень широко.

Из наиболее известных фильмов и сериалов, где мелькает этот пулемет можно выделить:

- «Государственная граница»;

- «Чапаев»;

- «Хлеб, золото, наган»;

- «Чапаев»;

- «Солдаты» — 1956 г.;

- «Днепровский рубеж»;

- «Шестой».

Пулемёт Виккерс, построенный на базе Максима можно увидеть в картинах:

- «Мост через реку Квай»;

- «На страже смерти»;

- «Возвращение героя».

Встречается название этого оружия и в песнях. Например:

- Пулемёт «Максим» — Агата Кристи;

- Два Максима — автор стихов В. Дыховичный.

В документальной хронике военных лет пулемёты Максима встречаются очень часто, в том числе, и иностранные модификации.