2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, тем самым закончив Вторую Мировую войну. Хотя некоторые японские солдаты продолжали партизанить еще многие годы, а по заявлению посольства Японии в Филиппинах, возможно, воюют в джунглях до сих пор. Боевой дух армии Ниппон был поразительным, а готовность отдать жизнь — заслуживающей уважения, но жестокость и фанатизм, вместе с военными преступлениями, вызывают исключительно противоречивые чувства.

Рассказываем о том, какой была армия императорской Японии во Второй мировой, что такое кайтен и Ока, а также почему дедовщина считалась моральным долгом командира.

За Императора мыть пятки сержанту — подготовка в японской армии

Японская Империя в конце XIX — начале XX веков лелеяла амбиции по расширению жизненного пространства, и, естественно, ей для этого была необходима мощная армия и флот. И если с технической стороны японцы сделали очень многое, превратив отсталую армию в современную, то в психологическом им очень сильно помогал сложившийся за многие века воинственный менталитет.

Кодекс бусидо требовал от самурая беспрекословного подчинения командиру, презрения к смерти и невероятного чувства долга. Именно эти черты в императорской армии были развиты максимально. И начиналось все со школьной скамьи, где мальчикам внушалось, что японцы — божественная нация, а остальные — недочеловеки, к которым можно относиться как к скоту.

Юному японцу рассказывали, что он потомок божественных предков, и вся его жизнь — это путь к славе через воинские подвиги на службе Императору и вышестоящим офицерам. Вот, например, что писал японский мальчик в сочинении во время русско-японской войны 1904-1905 годов:

Я стану солдатом, чтобы убивать русских и брать их в плен. Я убью как можно больше русских, отрублю им головы и преподнесу их императору. А потом снова брошусь в битву, я добуду еще больше русских голов, убью их всех. Я стану великим воином.

Естественно, с такими желаниями и поддержкой от общества мальчик вырастал в свирепого воина.

Будущий солдат учился переносить тяготы с малых лет, а в армии это умение доводилось до совершенства не только с помощью пробежек и учений, но и через издевательства сослуживцев и старших по званию. Например, старший по званию, которому казалось, что новобранцы недостаточно хорошо отдали ему воинское приветствие, имел право выстроить их в шеренгу и отвесить каждому пощечину. Если же юноша падал от удара, он должен был тут же вскочить, вытянувшись по стойке смирно.

Такое суровое отношение дополнялось заискиванием перед вышестоящим начальством. Когда после утомительного марша старший по званию садился на стул, сразу несколько солдат наперегонки бросались расшнуровывать его башмаки. А в бане буквально выстраивалась очередь, чтобы потереть спину офицеру.

В результате сочетание мощнейшей пропаганды и воспитания вкупе с тяжелыми условиями службы создавало фанатичных и выносливых солдат, чрезвычайно дисциплинированных, стойких и чудовищно жестоких.

Breda-SAFAT, Италия

В прошлом материале мы рассказали коротко о 7,7-мм пулемете этого бикалиберного семейства. Критикуя. Так вот, тот пулемет был ХОРОШИМ! О его крупнокалиберном собрате мы такого не скажем.

Если 7,7-мм винтовочный патрон по дульной энергии не сильно отличался от любых других одноклассников, то выбор итальянцами боеприпаса озадачит кого угодно, не то что не экспертов.

Британский патрон 0.50 от «Виккерса». Очень слабый патрон. Даже можно сказать, самый слабый в мире. Почему Муссолини, который заведовал вооружениями, отклонил более тяжелый французский патрон Гочкисса, можно только гадать. Но французский патрон был в полтора раза тяжелее и обладал более приемлемыми характеристиками. Возможно, тут дело в извечном франко-итальянском противостоянии.

Единственным плюсом в пулемете Бреда было наличие запрещенных международным договором разрывных патронов, 37-граммовые снаряды которых содержали 0,8 граммов пентрита.

Кстати, в некоторых источниках пулеметы «Breda-SAFAT» 12,7-мм преподносятся чуть ли не как копии «Браунинга». Сложно сказать, почему так поступают люди, но факт, что хоть и в облике пулеметов есть некие общие черты, но пулемету Бреда до творения Браунинга было очень и очень далеко.

«Breda-SAFAT» уступал «Браунингу» абсолютно по всем характеристикам. Итальянский патрон 12,7х81SR ожидаемо менее мощный, нежели американский 12,7х99. А это влекло за собой уменьшение дульной энергии, прицельной дальности, да еще итальянский пулемет был не очень скорострельным. А в синхронном исполнении скорострельность пулемета падал с 700 до 450-550 выстрелов в минуту, что вообще никуда не годилось.

Но так как других пулеметов не было (изделие Скотти не в счет), то «Breda-SAFAT» ставили на всё, что взлетало под итальянской вывеской. С ожидаемо невразумительными итогами.

Достоинства: надежный.

Недостатки: скорострельность, откровенно слабый патрон с низкой баллистикой.

Камикадзе и война, растянувшаяся на десятилетия

Свирепых камикадзе на полях брани встретили сначала китайцы, а потом и русские с американцами во время Второй Мировой войны. Японских солдат, бросающихся под танки с магнитными минами и бьющихся в рукопашную до конца, практически невозможно было взять в плен.

Как пример можно привести взятие острова Сайпан, где солдаты по последнему приказу застрелившихся генералов Сайто, Игета и адмирала Нагумо предприняли банзай-атаку. Более трех тысяч солдат и мирных жителей, вооруженных бамбуковыми пиками, штыками и гранатами, сначала выпили весь имеющийся у них алкоголь, а затем с криками бросились на позиции американцев.

Даже раненые и одноногие скакали на костылях вслед за товарищами. Американцы были в шоке, что их ряды были прорваны, и нападающие добежали до артиллерии, но тут появились более опытные янки и перебили всех смертников. Но самое страшное предстало перед американцами позже — они увидели, как оставшиеся солдаты с женщинами и детьми подрывают себя гранатами или прыгают в море.

Знаменитая повязка камикадзе

Практика самоубийственных атак была весьма распространенной в японской армии того времени. Частично она базировалась на взращенной с младых ногтей готовности умереть за императора, частично — была вынужденной мерой из-за серьезного превосходства противников на море, земле и воздухе. Таких самоубийц называли — камикадзе, что в переводе значило «божественный ветер». Название дали в честь тайфуна, который в древности утопил армаду монголов, плывших завоевывать Японию.

Камикадзе вначале WWII использовали самолеты с огромными бомбами, которые они направляли на американские корабли. Позже они начали применять пилотируемые крылатые снаряды, которые называли Ока (цветок сакуры). «Цветки» со взрывчаткой, вес которой мог доходить до тонны, запускали с бомбардировщиков. На море к ним присоединялись пилотируемые торпеды, называемые — кайтэн (изменяющий судьбу) и катера, нагруженные взрывчатыми веществами.

Кайтэн

В камикадзе набирались исключительно добровольцы, которых было немало, поскольку служить в отрядах смертников было весьма почетным делом. К тому же семье погибшего выплачивалась приличная сумма. Тем не менее, какими бы эффективными и устрашающими не были атаки смертников, им не удалось спасти Японию от разгрома.

Но для некоторых солдат война не закончилась даже после капитуляции Японии. На многочисленных островах в джунглях осталось партизанить несколько десятков японцев, которые устраивали вылазки и убивали солдат противника, полицейских и мирных жителей. Эти солдаты отказались сложить оружие, поскольку не поверили, что их великий император признал поражение.

Например, в январе 1972 года на острове Гуам был обнаружен сержант Сеити Екои, все это время живший в яме около города Талофофо, а в декабре 1974 года на острове Маротай нашли солдата по имени Тэруо Накамура. И даже в 2005 году на острове Минандао были найдены 87-летний лейтенант Иосио Ямакаве и 83-летний ефрейтор Судзуки Накаути, которые прятались там, опасаясь наказания за дезертирство.

Хироо Онода

Но, конечно, самый нашумевший случай — это история Хироо Оноды, младшего лейтенанта японской разведки, который сначала с товарищами, а после их смерти и в одиночку, партизанил на острове Лубанг до 1972 года. За это время он и его сотоварищи убили тридцать и тяжело ранили около ста человек.

Даже когда его нашел японский журналист и сообщил, что война давно кончилась, он отказался сдаваться, пока его командир не отменит приказ. Пришлось срочно искать его бывшего начальника, который приказал Оноде сложить оружие. После помилования Хироо прожил долгую жизнь, написал несколько книг и тренировал молодежь навыкам выживания в дикой природе. Умер Онода 16 января 2014 года в Токио, не дожив до 92 лет пару месяцев.

УБ – Универсальный Березина. СССР

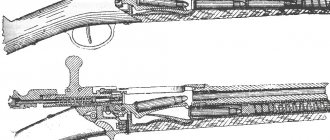

Можно очень долго спорить на тему того, кто займет первое место в нашем рейтинге. У пулемета Березина не просто все шансы, а аргументированно его можно назвать лучшим в классе. Не без нюансов, конечно.

Вообще, пулемет был моложе многих одноклассников. БС (Березин синхронный) был принят на вооружение 13 апреля 1939 года. И, жирно подчеркнем, пулемет НЕ ИМЕЛ пехотного/сухопутного аналога. То есть создавался именно как крупнокалиберный авиационный пулемет.

Конструктор пулемета Михаил Евгеньевич Березин реально создал один из оружейных шедевров, которыми мы можем по праву гордиться. А учитывая, что пулемет стал первой работой молодого на тот момент конструктора, то остается только выразить глубочайшее сожаление, что Михаил Евгеньевич прожил так мало.

Как пулемет БС был просто шикарен. Отмечены хорошая живучесть и надежность автоматики. Плюсом была великолепная для крупнокалиберного пулемета скорострельность в 1000 выстр/мин, которая, отметим, падала до 700-800 выстр/мин при работе с синхронизатором.

Зарубежные аналоги зачастую с 800 выстр/мин только начинали разговор.

И немаловажным моментом был патрон 12,7х108 мм. Очень мощный и с весьма хорошей баллистикой. Прибавляем к этому скорострельность и получаем на выходе то, что по массе залпа пулемет Березина превосходил многие 20-мм авиапушки того времени.

УБ – это Универсальный Березина, хотя можно назвать и усовершенствованным. Пулемет сразу создавался в трех различных вариантах, которые менялись в зависимости от места установки: синхронный — УБС, крыльевой — УБК и турельный — УБТ. При этом основные механизмы и детали всех трех пулеметов были сохранены идентичными, за исключением ударного-спускового механизмов, в который были внесены некоторые изменения, связанные со спецификой использования данного оружия.

В УБК и УБС устаревшая тросовая механическая схема перезарядки была заменена пневматической, для чего над газоотводной трубкой расположили пневмоцилиндр.

Это был первый советский авиационный пулемет, в котором была реализована пневматическая система перезарядки, существенно облегчавшая жизнь летчику и эксплуатацию пулемета в боевых условиях. Всего было выпущено свыше 150 тысяч этих пулеметов.

Понятно, что УБ стал единственным советским крупнокалиберным пулеметом в авиации. Он устанавливался почти на все самолеты ВВС РККА, вопрос был только в количестве. Максимальное – 3 ставили на МиГ-3, истребители Яковлева имели 1-2 пулемета.

Естественно, турельные УБ составляли основу оборонительного вооружения на бомбардировщиках Ил-4, Ту-2, Ер-2, Ар-2, Пе-2, Ил-2. На УБК заменяли штатное вооружение «Бостонов» и «Харрикейнов».

Если сравнить УБ с таким классическим пулеметом Браунинга AN/M2, составлявшем основу вооружения союзной авиации, то стоит сказать, что американец уступал, превосходя только в рекламе. Причем, уступал практически во всем: в темпе стрельбы на 24%, в кинетической энергии на дульном срезе на 15%, массе секундного залпа практически в полтора раза. А еще «Браунинг» был на 8 кг тяжелее. Единственный параметр, где американец был сильнее, это начальная скорость пули. Но этот 1% нельзя считать таким уж преимуществом, если по нашему мнению.

Да и с остальными коллегами по цеху сравнивать непросто. Точнее, если брать MG-131, «Бреда-САФАТ», то превосходство советского пулемета можно охарактеризовать как подавляющее.

Единственным пулеметом, который мог хоть как-то сравняться с УБ, был японский «Тип 3», то есть, американский «Браунинг», заточенный под более тяжелый французский патрон 13,2-мм.

Достоинства: удачная компоновка и простое устройство механизма, простое заряжание и разряжание, высокий темп стрельбы.

Недостатки: тросовое перезаряжание у турельных версий, малая унификация деталей.

Категорически запрещалось всеми руководствами при одновременной разборке нескольких пулеметов смешивать их детали.

Рубка голов на скорость и Нанкинская резня

Суровое воспитание, которое возвеличивало японцев и позволяло им считать другие народы животными, давало поводы и возможности относится к пленным солдатам и мирным жителям с немыслимой жестокостью. Особенно досталось китайцам, которых японцы презирали, считая мягкотелыми недолюдьми, недостойными людского обращения.

Часто молодых солдат натаскивали, заставляя закалывать связанных пленных, а офицеры практиковались в рубке голов. Дошло даже до соревнований, которые широко освещала японская пресса того времени. В 1937 году два лейтенанта устроили состязание, соревнуясь в том, кто первым зарубит сотню китайцев. Чтобы понять творившееся безумие, стоит прочитать заголовок одной из японских газет того времени: «Потрясающий рекорд в обезглавливании ста человек: Мукаи — 106, Нода — 105. Оба вторых лейтенанта начинают дополнительный раунд». В итоге награда все-таки нашла «героев» — после войны китайцы поймали их и расстреляли.

Передовица с «подвигами» лейтенантов

Когда японская армия взяла Нанкин, некоторые из китайцев поверили в то, что с дисциплинированными иностранными войсками придут порядок и спокойствие. Но вместо этого по приказу члена императорского дома принца Асаки в городе началась бойня. По данным китайских историков, оккупанты уничтожили от трехсот до пятисот тысяч жителей, многие были зверски замучены, а большинство женщин изнасиловано. Самое поразительное, что главный виновник, принц Асаки, отдавший чудовищный приказ, не был привлечен к ответственности, будучи членом императорской фамилии, и тихо и мирно прожил до 1981 года.

Другой не менее чудовищной стороной японской армии были так называемые «станции для утешения» — военные бордели, куда насильно сгоняли корейских и китайских девушек, которых заставляли заниматься проституцией. По данным китайских историков, через них прошли 410 тысяч девушек, многие из которых после надругательств кончали жизнь самоубийством.

Интересно то, как современные японские власти пытаются отнекиваться от ответственности за бордели. Эти станции якобы были лишь частной инициативой, а девушки шли туда добровольно, о чем заявил в 2007 году японский премьер-министр Синдзо Абэ. Лишь под давлением США, Канады и Европы японцы в итоге вынуждены были признать вину, извиниться и начать выплачивать компенсации бывшим «женщинам для утешения».

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить про «Отряд 731», специальное подразделение японской армии, занимавшееся разработкой биологического оружия, чьи бесчеловечные эксперименты над людьми заставили бы побледнеть самого матерого нацистского палача.

Как бы то ни было, японская армия во Второй Мировой войне запомнилась как примерами бесконечной храбрости и следования чувству долга, так и бесчеловечной жестокостью и отвратительными деяниями. Но ни то, ни другое японцам не помогло, когда их наголову разбили войска союзников, среди которых был и мой двоюродный дед, бивший самураев в Маньчжурии в сорок пятом.