Автор: Сергей

27 марта 2015 18:08

Метки: войны истории факты

14947

13

1

По вашим малочисленным просьбам продолжаю тему.Как мы все уже знаем из предыдущего моего поста. Лучшим пистолетом-пулемётом на то время являлся ППС-43,а не МП-40 или ППШ. В этой теме рушить сложившиеся мифы не будем-вы и так его знаете.Впрочем,всё по порядку.

0

Смотреть все фото в галерее

Трудно переоценить роль, которую сыграли пулеметы в истории. В том числе — в истории нашей страны. От момента своего появления на вооружении Русской армии до наших дней пулеметы прошли сложную эволюцию. Достаточно вспомнить, что в начале ХХ века они еще рассматривались как специальное средство с весьма узким кругом боевых задач, а в его середине уже пронизывали всю организацию войск и до сих пор остаются одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, давно стали неотъемлемым вооружением боевых машин, летательных аппаратов и кораблей. С этими пулемётами Красная Армия чаще всего имела дело во время Второй Мировой. ТТХ опускаю-они мало кому интересны.

7,62-мм ручной пулемёт ДП-27

0

Ручной пулемет ДП (Дегтярев, пехотный) был принят на вооружение РККА в 1927 году и стал одним из первых образцов, созданных с нуля в молодом Советском государстве. Пулемет оказался довольно удачным и надежным, и в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты звена взвод — рота массово использовался вплоть до конца Великой Отечественной войны. По окончании войны пулемет ДП и его модернизированный вариант ДПМ, созданный по опыту боевых действий в 1943-44 годах, были сняты с вооружения Советской Армии, и широко поставлялись «дружественным» СССР странам и режимам, отметившись в войнах в Корее, Вьетнаме и других. Ручной пулемет ДП является автоматическим оружием с автоматикой на основе отвода пороховых газов и магазинным питанием. Газовый двигатель имеет поршень с длинным рабочим ходом и газовый регулятор, расположенные под стволом. Сам ствол — быстросменный, частично скрыт защитным кожухом и оснащен коническим съемным пламегасителем. Возвратная пружина располагалась под стволом и при интенсивном огне перегревалась и теряла упругость, что было одним из немногих недостатков пулемета ДП. Питание осуществлялось из плоских дисковых магазинов — «тарелок», в которых патроны располагались в один слой, пулями к центру диска. Такая конструкция обеспечивала надежную подачу патронов с выступающей закраиной, однако имела и существенные недостатки: большой мертвый вес магазина, неудобство в транспортировке и склонность магазинов к повреждениям в условиях боя. (Почему для ДП не был использован коробчатый магазин по типу того, что использовался в английском РП Bren, также созданном под патроны с закраиной, хотя Дегтярев и разработал подобную схему питания для экспериментального РП 1938 года?) УСМ пулемета позволял вести только автоматический огонь. Обычного предохранителя не имелось, вместо него на рукоятке был расположен автоматический предохранитель, выключавшийся при охвате рукой шейки приклада. Огонь велся с несъемных складных сошек.

Пулеметы немецкой армии во время ВОВ

Многие эксперты специализирующиеся в области стрелкового оружия считают немецкие пулемёты лучшими из тех, что применялись во Второй мировой войне. При этом речь обычно идёт о пулеметах MG 34 и MG 42.

Пулемет MG-34 был принят на вооружение вермахта в 1934 году. Он являлся основным пулеметом вплоть до 1942 года как в вермахте, так и в танковых войсках. Особенностью конструкции является возможность переключать питание на подачу ленты как слева, так и справа, что очень удобно для использования в бронетехнике. По этой причине MG-34 в танковых войсках использовался и после появления MG-42. Недостатком конструкции является трудоемкость и материалоемкость производства, а также чувствительность к загрязнению.

Пулемет MG-34

Неудачной конструкцией среди немецких пулеметов был HK MG-36. Сравнительно легкий (10 кг) и простой в изготовлении пулемет был недостаточно надежен, скорострельность составляла 500 выстрелов в минуту, а коробчатый магазин содержал всего 25 патронов. В результате им сначала вооружали подразделения Waffen SS, снабжавшиеся по остаточному принципу, затем он использовался как учебный, а в 1943 году и вовсе был снят с вооружения.

Пулемет HK mg36

Шедевром же германского пулеметостроения является знаменитый MG-42, пришедший на замену MG-34 в 1942 году. По сравнению с MG-34 конструкторы смогли уменьшить стоимость пулемета приблизительно на 30%, а металлоемкость — на 50%.

Пулемет MG-42 — «Циркулярка Гитлера»

Производство MG-42, прозванного как «циркулярка Гитлера» продолжалось всю войну, всего было выпущено более 400 тыс. пулеметов. Уникальная скорострельность пулемета делала его мощным средством подавления противника, однако, как следствие, MG-42 требовал частой замены стволов во время боя. При этом, с одной стороны, смена ствола производилась конструктивно за 6-10 секунд, с другой – была возможна лишь при наличии теплоизолирующих (асбестовых) рукавиц или каких-либо подручных средств.

В случае интенсивной стрельбы смену ствола требовалось делать каждые 250 выстрелов: если имелась хорошо оборудованная огневая точка и запасной ствол, а лучше – два, все было замечательно, но если сменить ствол возможности не было, то эффективность пулемета резко падала, стрельбу можно было вести лишь короткими очередями и с учётом необходимости естественного охлаждения ствола. MG-42 заслуженно считается лучшим в своем классе пулеметом Второй мировой войны.

Также ограниченно применялся немцами пулемет Mauser MG-81 образца 1939 года. Изначально MG-81 использовался в качестве бортового оборонительного вооружения бомбардировщиков Люфтваффе, на вооружение авиаполевых дивизий он стал поступать с 1944 г. Малая длина ствола обуславливала меньшую начальную скорость пули по сравнению со стандартными ручными пулеметами, но при этом MG-81 имел меньший вес.

А вот крупнокалиберными пулеметами немцы по какой-то причине заранее не озаботились. Лишь с 1944 г. в войска поступили пулеметы Rheinmetall-Borsig MG-131 образца 1938 г., которые также имеют авиационное происхождение: когда истребители переоборудовали на 30-мм авиапушки МК-103 и МК-108, крупнокалиберные пулеметы MG-131 передали сухопутным войскам (всего 8132 пулемета).

Пулемет Rheinmetall-Borsig MG-131

Таким образом, можно сказать, что в целом по пулеметам с конструкторской точки зрения у Рейха и СССР имелся паритет. С одной стороны, MG-34 и MG-42 имели существенно более высокую скорострельность, что во многих случаях имело большое значение. С другой – они требовали частой смены стволов, в противном случае скорострельность оставалась теоретической.

В плане же маневренности выигрывал старенький «Дегтярев»: неудобные дисковые магазины тем не менее позволяли вести огонь пулеметчику в одиночку.

7,62-мм станковый пулемёт ДС-39

0

Пулемет станковый (ДС-39) — огнестрельное автоматическое оружие системы В.А. Дегтярева, разработанное в СССР и принятое на вооружение Красной Армии в 1939 г. История создания. Большой вес и технологическая сложность станкового пулемета системы Максима вынуждали вести работы по созданию нового, более легкого и простого станкового пулемета. Эти работы велись в Советском Союзе уже с конца 20-х гг.. Результатом их было принятие в сентябре 1939 г. на вооружение Красной Армии 7,62-мм станкового пулемета системы Дегтярева обр. 1939 г. Его разработка была начата Василием Алексеевичем Дягтяревым в начале 1930 г., и уже в конце 1930 г. им был представлен первый образец для полигонных испытаний. После выявления ряда недостатков пулемет был направлен на доработку, которой подвергся в основном только механизм подачи ленты. В 1934 г. доработанный пулемет был представлен на полигонные испытания, которые продлились с ноября 1934 г. по июнь 1938 г. Во время испытаний было внесено в конструкцию пулемета несколько изменений: пистолетная рукоятка была заменена на рукоятки затыльника, сделаны два режима стрельбы, было изменено положение возвратно — боевой пружины, появилось оребрение ствола, универсальный станок И.Н. Колесникова был заменен на станок более легкий, разработанный Дягтяревым. Такой вариант пулемета был принят на вооружение РККА 22 сентября 1939 г. Пулемет имел сокращенное обозначение «ДС-39» (Дегтярева станковый). Изготовление пулемета началось на Ковровском заводе, но затем перешло на Тульский оружейный завод, который до этого выпускал станковые пулеметы образца 1910 г. По мере освоения выпуск ДС-39 на ТОЗе постепенно наращивался, а производство «Максимов» соответственно снижалось и к 1940 г. совсем прекратилось. Всего в 1940 — 1941 гг. было выпущено 10345 пулеметов ДС-39. Описания устройства Автоматика пулемета работает за счет отвода части пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола при выстреле происходит разведением боевых упоров. Ударно — спусковой механизм позволяет ведение только автоматического огня в двух режимах — 600 и 1200 в/мин., причем второй режим стрельбы был предназначен для стрельбы по воздушным целям. Переключение режимов огня происходит при повороте рукоятки буферного устройства, которая находится внизу, на тыльной стороне ствольной коробки. Подаватель ленты ползункового типа, ползунок движется по криволинейному пазу, лента с патронами подается с правой стороны (позже этот механизм подачи ленты был использован в пулемете ДШК). Рукоятка заряжания находится с правой стороны ствольной коробки оружия. Спусковых крючка два, они расположены перед каждой рукояткой затыльника, во время стрельбы их одновременно нажимали указательными пальцами. Стрелянные гильзы выбрасывались вниз. Характерной его особенностью является воздушное охлаждение ствола. Диаметр ребер для охлаждения уменьшается от газовой камеры к дульной части ствола по конусу. При интенсивной стрельбе ствол заменяли на запасной, для избежания ожогов рук при его замене на нем имеется специальная ручка. Прицел рамочного типа, со шкалами для стрельбы легкой и тяжелой пулей. Треногий станок имеет механизм точной вертикальной наводки.

Единые пулемёты СССР

Не секрет, что, помимо общеизвестных образцов оружия, которые принимаются на вооружения в армии и правоохранительных органах, существует еще масса малоизвестных, а иногда и абсолютно забытых моделей. Проведение всевозможных конкурсов, целью которых было принятие на вооружение того или иного представителя отдельного класса оружия, уже подробно освещено в бесчисленном количестве статей. Но, несмотря на это, вниманием обделены советские единые пулеметы. С момента появления самой идеи о создании материала на данную тему для меня оставалось загадкой, почему так произошло и все упорно не хотят поднимать этот пласт истории отечественного оружия, но по мере поиска информации ответ пришел сам собой.

Несмотря на то, что на данный момент любая информация доступна в интернете, данных о единых пулеметах Советского Союза фактически нет. Разумеется, присутствуют упоминания, которые чаще всего берутся из печатных изданий, но подробных описаний, отличительных особенностей, да даже массогабаритных характеристик, для большинства моделей, попросту нет. Соответственно, вроде бы как и писать не о чем, что и объясняет отсутствие подобных статей.

Несмотря на скудность, а иногда и полное отсутствие информации, я постараюсь хотя бы минимизировать пробелы в этой области, и возможно данная статья станет катализатором для более подробного изучения вопроса другими авторами, у которых более широкие возможности в поиске информации. Претендовать на то, что данная статья будет полной и подробной я, к сожалению, не могу, но собрать в одном месте те данные, которые удалось найти, попробую.

Отечественный единый пулемет. Начало

Еще в комментариях под статьей о немецких единых пулеметах, разгорелся небольшой спор о том, откуда и когда взялась сама идея единого пулемета. Переубеждать кого-то и менять уже сложившееся с годами мнение сложно, тем более, что и аргументация: «раз не написано «единый», значит таковым и не является» — железная. Я же отталкиваюсь от самой идеи использования пулемета, как с сошками, так и на станке при единой конструкции, а такое предложение на территории нынешней России первым предложил Федоров. Не исключает из концепции единого пулемета и возможность использования этого оружия на бронетехнике, в авиации, спаренных зенитных установках и так далее, если все это возможно реализовывать без изменений в конструкции оружия, то это только «в плюс».

Можно спорить о том, что фактически любой пулемет под винтовочный патрон можно оснастить сошками или установить на станок, что, разумеется, не сделает его «единым». Владимир Григорьевич Федоров изначально предлагал конструкцию, позволяющую использовать пулемет как ручной, станковый и авиационный. Кто скажет, что это отличается от концепции единого пулемета, может бросить в меня камень или даже два.

Но не нужно спешить подбирать булыжники потяжелее, вот выдержка из заключения Арткома по результату испытаний образцов предложенных Федоровым от 31.05.1923: «Новый проект инженера Федорова переделки автомата в пулемет с водяным и воздушным охлаждением, представляет несомненный интерес, так как осуществление такого проекта дало бы возможность получить все типы автоматического оружия исходя из одной и той же системы, установка которой уже произведена, что представило бы колоссальные выгоды как в отношении однообразия изготовления на заводах, так и в отношении обучения красноармейцев»

. А уже в 1926 году были разработаны на единой базе: самозарядная винтовка и ее укороченный вариант (карабин), автомат, три варианта ручных пулеметов, на их базе танковый пулемет, авиационные пулеметы (в том числе спаренные и строенные), легкий и тяжелый станковый пулемет. Появилось это все многообразие, в том числе, и благодаря тому, что Федоров начал работать с небезызвестным нам Дегтяревым.

Говорить о том, что сама идея заключается в использовании одной и той же конструкции для закрытия «дыр» в вооружении и вообще это мера вынужденная, совсем не корректно. Далеко не все страны могут позволить себе иметь на вооружении разношерстные образцы под конкретные задачи, а даже те, которые могут себе это позволить, почему-то так не делают. Экономия она бывает разной, вынужденной и спланированной, но экономией она от этого не перестает быть, а именно экономия является причиной создания такого подкласса оружия как единый пулемет.

Несмотря на это, сложно спорить с тем, что полноценного единого пулемета на вооружении страны не было достаточно долго. Если первенство идеи и зародилась на территории СССР, то к ее реализации приступили уже после окончания Второй мировой войны.

Обычно в такой ситуации сразу начинают искать виноватых, но судить об этом легко уже сейчас из нашего времени. Рассуждать о том, что нужно было делать, легко с кружкой кофе в удобном кресле, опираясь на чужой опыт, в том числе и опыт зарубежных конструкторов. В данном же случае, нужно заметить, что первый единый пулемет, который был принят на вооружение и который производился массово, был создан в Германии и именно после того, как немецкие войска показали эффективность этого оружия, о подобном подклассе пулеметов начали всерьез задумываться в других странах. Собственно такая же история была и с тем классом оружия, который у нас принято называть автоматом. Идея была давно, но реализация подоспела после того, как оружие продемонстрировало свою эффективность в другой армии. Так что искать того, кто тормозил появление единого пулемета на вооружении армии занятие бессмысленное.

Пулемет Гаранина образца 1947 года

После окончания Великой отечественной войны ГАУ сформировало тактико-технические требования, которые стали основой для будущих единых пулеметов. Обычно, отсчет времени от создания отечественного единого пулемета до принятия на вооружение ПК начинают с 1953 года, с пулемета Никитина, что не совсем верно, а точнее совсем не верно. Согласно требованиям, которые были изначально сформулированные ГАУ, первый пулемет был создан еще в 1947 году Георгием Семеновичем Гараниным.

Основой для оружия стала система автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание канала ствола осуществлялось при повороте затвора на два упора. Подача боеприпасов осуществлялась из открытой ленты напрямую. На испытания пулемет был представлен с присоединенными сошками, а также на станках в колесном и треножном варианте.

Результат испытаний был не самый лучший, вернее сказать провальный. Оружие имело массу недостатков, главным из которых были частые отказы при подаче боеприпасов. Оружие получило оценку «Дальнейшая работа над этим пулеметом нецелесообразна», но, несмотря на это, в очередной раз было отмечена целесообразность принятия на вооружение единого пулемета, кроме того, подверглись корректировке требования для нового оружия.

Единый пулемет Никитина-Соколова ТКБ-521

Данный единый пулемет достаточно известный и о нем писали неоднократно, именно это оружие в последующем станет конкурентом пулемету Калашникова, однако до финала этой борьбы оставались годы, а сам же пулемет Никитина-Соколова зародился в 1953 году, за два года до официального начала конкурсной гонки.

Это оружие интересно также и тем, что в его создании принимал участие тогда еще молодой и неизвестный конструктор Юрий Михайлович Соколов, причем участие самое непосредственное, о чем иногда забывают, называя пулемет пулеметом Никитина. По словам самого же Григория Ивановича, молодой конструктор не просто присутствовал, а внес вклад при проектировании УСМ, системы автоматики, конструкции ствола, словом, был полностью вовлечен в работу над проектом.

Основой автоматики пулемета Никитина-Соколова стала система отвода пороховых газов из канала ствола с отсечкой пороховых газов клапаном, что, в последующем, сказалось на результатах конкурса. Запирание канала ствола осуществлялось при повороте затвора. Интересно была организована подача патрона из ленты в патронник, которая была прямой, несмотря на наличие закраины у боеприпаса. Извлечение патрона из ленты было реализовано при помощи рычага, который, при движении затворной группы, «выщелкивал» патрон из ленты.

На первом этапе конкурса пулемет Никитина-Соколова показал более чем достойные результаты, оставив позади конструкции нового пулемета Гаранина 2Б-П-10 и Силина-Перерушева ТКБ-464 в 1956 году. Однако в ходе дальнейших испытаний, в 1958 году, был выявлен серьезнейший недостаток нового оружия, которому ранее не придавали значения.

Для того чтобы обеспечить равномерное давление пороховых газов на поршень затворной рамы, конструкторы применили отсечку пороховых газов. Это дало оружию стабильность в работе, однако накладывало свой опечаток на условия эксплуатации. Так, оружие, будучи погруженным в воду, после извлечения из оной, отказывалось вести автоматический огонь. Стрелку приходилось несколько раз взводить затвор для того чтобы возможность ведения автоматического огня становилась доступной снова. Казалось бы, недостаток более чем мелкий и на него можно было бы закрыть глаза, так как в армии ни тогда, ни сейчас подводных пулеметных расчетов нет, и не предвидится. Тем не менее, новое оружие планировалось активно использовать на бронетехнике, так что контакт с водой нельзя было исключать, соответственно такие задержки, хоть и в редком виде могли присутствовать у оружия в последующем.

Это был единственный серьезный недостаток пулемета Никитина-Соколова, который не позволил ему победить в конкурсе. По совокупности других своих характеристик оружие было на уровне пулемета Калашникова, а по отдельных моментам даже незначительно превосходило его, но, обозначенную выше, проблему, решить конструкторам так и не удалось.

Единый пулемет Гаранина 2Б-П-10

Сделав не самый удачный старт, Георгий Семенович Гаранин не отказался от идеи создания единого пулемета своей собственной конструкции. Так к 1956 году он предоставил для испытаний свой пулемет под обозначением 2Б-П-10.

На этот раз автоматика оружия была построена по схеме с полусвободным затвором, достоверной информации о реализации торможения затворной группы, к сожалению, найти не удалось, так как в различных источниках имеется разбежка по данному вопросу. Часто встречается информация об использовании модифицированной затворной группы, аналогичной таковой от немецкого пулемета MG-42, но так как нет ни одного изображения затвора 2Б-П-10, говорить об аутентичности навряд ли стоит. Обратно же конструктор применил прямую систему подачи боеприпасов, но на этот раз проблем с подачей у оружия не было.

Основными проблемами оружия стали низкая кучность и его чувствительность к загрязнениям. Последнее, в целом, и не удивительно при полусвободном затворе, особенно учитывая то, что пулеметы испытывались и «на сухую», протертыми от смазки. По результатам испытаний новый пулемет Гаранина снова провалился и снова дальнейшую работу над этой конструкцией посчитали нецелесообразной.

Единый пулемет Силина-Перерущева ТКБ-464

Данный пулемет является еще одним, о котором обычно только упоминают, но не вдаются в детали, а деталей и на самом деле не так много. Основой для нового пулемета конструкторы решили взять уже хорошо освоенный в производстве пулемет Горюнова, что в какой-то степени могло обеспечить успех оружию и склонить в его пользу чашу весов при выборе между образцами с идентичными характеристиками. Однако, данный образец выбыл из конкурса по причине разрыва гильз боеприпасов при подаче.

Основой автоматики пулемета стала система автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание же канала ствола осуществлялось при перекосе затвора в сторону.

Не совсем понятно, по какой причине конструкторам не удалось наладить нормальную подачу боеприпасов при использовании все той же ленты от пулемета Горюнова, и какие именно проблемы возникали при этом. Еще больше вопросов вызывает то, что эту конструкцию пулемета посчитали бесперспективной и дальнейшую работу над ней нецелесообразной, хотя доведение подобной конструкции до приемлемых показателей дало бы ощутимое преимущество в финансовом плане в случае принятия на вооружение.

Пулемет Шилина АО-29

Дальше – меньше. О данном пулемете неизвестно фактически ничего, кроме его веса в 6,7 килограмма, того, что состоял он из 96 деталей и что стреляная гильза выбрасывается вперед и вниз.

Очевидно, что автоматика оружия построена на отводе пороховых газов из канала ствола, а больше только по внешнему виду о конструкции пулемета сказать и нечего. Можно предполагать, что оружие в своей конструкции должно было иметь какие-то уникальные особенности, особенно с учетом того, что соавтором данного образца часто указывают Ткачева. Можно также найти информацию о соавторстве с Любимовым, что сомнительно, так как данный конструктора был задействован в работе над другим проектом единого пулемета. В любом случае, данный пулемет это большое белое пятно в истории создания отечественного единого пулемета, хотя, казалось бы, не так много времени прошло, чтобы такие пятна образовывались.

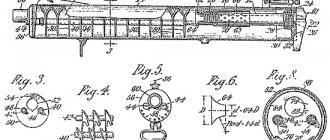

Пулемет Грязева-Любимова-Касторнова АО-22

Данный пулемет это еще одно неизвестное оружие с полным отсутствием информации по нему, но оно вызывает еще больший интерес в виду особенностей конструкции, которые видны даже по одному изображению пулемета. В частности в глаза бросается то, что в конструкции пулемета присутствует кольцевой поршень, который толкают пороховые газы. При этом можно только догадываться, как в оружии была реализована быстрая замена ствола, как оно реагировало на перегрев ствола и так далее.

К слову, обычно считается, что такое расположение камеры для отвода пороховых газов для пулеметов и автоматов не самое лучшее решение, однако есть упоминания о таком оружии как АО-22М. Так что легкий намек на дальнейшее развитие конструкции данного пулемета присутствует, а значит было решено, что конструкция имеет потенциал, раз ее попытались развить в дальнейшем. Стоит отметить, что не совсем понятно, когда именно был представлен модернизированный образец оружии, до принятия на вооружение ПК или же уже в последующем.

Единый пулемет Гаранина 2Б-П-45

Вернемся к более известным образцам оружия, хотя и по ним информация достаточно скудна. Два провала с формулировкой о бесперспективности конструкции не остановили Гаранина, конструктор предложил свой третий вариант пулемета, который по своей конструкции не был похож на предыдущие два. Нельзя не заметить, что, если брать совокупность проделанной работы, то Георгий Семенович проделал намного больший объем, чем другие конструкторы, хоть эта работа и осталось незамеченной.

Новый пулемет уже базировался на автоматике с отводом пороховых газов из канала ствола, запирание осуществлялось при повороте затвора. Питание было реализовано из ленты пулемета Горюнова, а выброс стреляных гильз был реализован вниз. Очевидно, конструктору не хватило времени довести свою последнюю версию оружия до финального этапа конкурса, что и обусловило отсутствие его пулемета среди финалистов.

В целом же нельзя не заметить, что основная проблема, с которой столкнулся конструктор, это отсутствие возможности доведения своего оружия до приемлемых характеристик и удовлетворительной работы. И в первом и втором случае образцы были продемонстрированы в очень сыром виде и явно не могли впечатлить комиссию, в связи с чем работа над конструкциями останавливалась и каждый раз приходилось начинать все сначала. Даже без возможности изучить информацию по воспоминаниям самого конструктора об обстановке, в которой велась работа, можно с уверенностью говорить, что во всем была виновата спешка.

К слову, можно заметить, что практически в каждом конкурсе на новое оружие для Советской армии можно выделить конструктора, который упорно шел вперед, несмотря на постоянные провалы. Сейчас модно поднимать тему о непризнанных гениях, но, в большинстве случаев, отказ новым моделям оружия был вполне обоснован, что наглядно продемонстрировано с едиными пулеметами Гаранина. Тем не менее, объем работы и целеустремленность Георгия Семеновича вызывают только уважение.

Как победил единый пулемет Калашникова

О пулемете Калашникова можно говорить долго и упорно, повторяя все написанное ранее и несмотря на то, что данный пулемет победил в конкурсе, а значит был лучше своих конкурентов, он уже не вызывает такой интерес, так как стал привычным и всем известным.

На финальном этапе конкурса ПК боролся с ТКБ-521. Примечательно, что еще в 1958 году было принято решение о серийном производстве пулеметов Никитина-Соколова, но в борьбу подключился Михаил Тимофеевич, нарушив эти планы. Работа над новым пулеметом была начата явно позже других конкурсантов, тем не менее, возможности у Калашникова были шире, хотя бы в виде ресурса уже достаточно опытных сотрудников конструкторского бюро. Можно даже сказать, что в какой-то степени условия были не совсем равными. К финалу конкурса был предоставлен образец оружия, который по своим характеристикам если не превосходил, то был равен пулемету Никитина-Соколова, и, возможно, окончательный результат конкурса пришлось бы перенести после проведения дополнительных испытаний, но ТКБ-521 подвела особенность конструкции узла отвода пороховых газов. После того как пулеметы были погружены в воду, пулемет Калашникова безотказно работал сразу после извлечения, пулемет же Никитина-Соколова привычно отказался стрелять очередями после водных процедур, потребовав несколько выстрелов с ручной перезарядкой. Это и стало причиной проигрыша в конкурсе.

Помимо этого, сам Михаил Тимофеевич вспоминал, что в процессе испытаний с пулеметом Никитина-Соколова был связан еще один неприятный инцидент. В процессе испытаний один из стрелков произвел выстрел без упора приклада в плечо, за что получил этим самым прикладом по лицу, заработав ушиб этого самого лица. Стоит ли это записывать на счет оружия вопрос спорный. При условии использования идентичных боеприпасов и схожей системы автоматики, очень сомнительно, что отдача между ПК и ТКБ-521 могла значительно разниться. Скорее это вопрос случая, да и выводы о более комфортной отдаче оружия при стрельбе могут сделать только те, кто участвовал в тех испытаниях.

Таким образом, в 1961 году на вооружение Советской армии был принят новый единый пулемет, разработанный под руководством Калашникова.

Единый пулемет Никитина ТКБ-015

Но на победе единого пулемета, разработанного под руководством Калашникова, соперничество между Никитиным и Михаилом Тимофеевичем не закончилось, как не закончилась и история советских единых пулеметов. В 1969 году появился модернизированный ПК, а вместе с ним и появился и его главный конкурент, пулемет Никитина ТКБ-015.

На этот раз конструктор хоть и использовал автоматику с использование части пороховых газов, отводимых из канала ствола, для перезарядки оружия, но отказался от отсечки, так что теперь оружию купание в теории должно было быть не страшно. Изюминка нового пулемета заключалась в затворной группе. Запирание канала ствола клиновое, при этом качающаяся серьга затвора в момент прохода затворной рамы в переднее положение ударяла по ударнику, чем и инициировала выстрел. Звучит очень знакомо, особенно для тех, кто знаком с конструкцией пулемета НСВ. Именно из ТКБ-015 и перекочевало это решение, что еще раз говорит о том, что работа конструктора, даже если его оружие не принимается на вооружение, не проходит просто так.

Как показали испытания, оба пулемета показывали практически идентичные результаты, с попеременным незначительным перевесом, но не сложно догадаться, что по экономическим соображениям победу отдали ПКМ. Так как производство оружия уже было налажено, не было смысла осваивать выпуск нового оружия с аналогичными характеристиками, которое еще неизвестно как себя покажет в серии. На тот момент нужно было предоставить что-то из ряда вон выходящее, что было сложно сделать при условии использования идентичных боеприпасов.

Масса пулемета ТКБ-015 составляла 6,1 килограмма. Общая длина равнялась 1085 миллиметрам при длине ствола 605 миллиметров.

ПКМ и его развитие

Как и с первым вариантом пулемета Калашникова, победившем в конкурсе на первый единый пулемет для Советской армии, говорить что-то о ПКМ бессмысленно, так как уже все, что можно было сказать, было сказано. Это надежное оружие со своими преимуществами и недостатками, и, судя по распространению и признанию зарубежными специалистами, преимуществ у ПКМ явно больше, чем недостатков.

По своей сути пулеметом ПКМ является пулемет Zastava M84 сербского производства, отличием которого от исходного оружия является только приклад. Пытались в исходном варианте повторить конструкцию ПКМ и в Китае под обозначением Type 80, правда, получилось это после модернизации, в результате оружие получило обозначение Type 86.

ПКМ стал основой для дальнейшего развития отечественного оружия, в частности единого пулемета Печенег, правда, это уже не советская разработка, хотя и, безусловно, весьма интересная, благодаря, можно так сказать, активной вентиляции ствола оружия за счет разницы атмосферного давления у дульного среза и ствольной коробки. Не меньший интерес вызывает и пулемет Барсук, он же АЕК-999, который в сумме с новым стволом и отдельными техническими решениями имеет еще и прибор для снижения звука выстрела (ПБС назвать язык не поворачивается). Реализовано это в первую очередь не столько для обеспечения маскировки пулеметного расчета при ведении огня, сколько для обеспечения комфорта в процессе применения оружия благодаря уменьшению звука выстрела из оружия. Несмотря на то, что часто данный пулемет называют бесшумным, это, естественно, не так, хотя громкость звука выстрела действительно значительно уменьшается.

Другими словами, оружие доказало свое право на существование не только победами в конкурсах, но и тем, что стало площадкой для создания новых образцов, которые базируются все на той же конструкции с дополнениями и незначительными изменениями. Как часто замечают на многих профильных интернет ресурсах, пулемет Калашникова уйдет из армии только в случае снятия с вооружения 7,62х54, хотя и при этом, мне кажется, будет разработано оружие на его базе, если только патрон не заменят чем-то принципиально новым.

Заключение

В заключении хочется поделиться сомнениями по поводу того, что при принятии на вооружение ПКМ с ним конкурировал только пулемет Никитина ТКБ-015. Очевидно, что должны были быть и другие образцы единых пулеметов, но о них даже не упоминается.

Также нельзя пропустить еще одного интересного факта. На первом конкурсе на единый пулемет для Советской армии присутствовал и «зарубежный гость», а именно чехословацкий пулемет UK vz. 59 конструкции Антонина Форала. Данный пулемет действительно очень неплохой для своего времени, и он действительно мог конкурировать с представленными на этом конкурсе образцами, но, само собой, на победу можно было не рассчитывать.

Нельзя пройти мимо и еще одного момента в истории появления отечественного единого пулемета. Над единым пулеметом собственной конструкции работал и Дегтярев, причем работу над оружием он начал одним из первых отечественных оружейников, одновременно с Гараниным, но свой труд Василий Алексеевич так и не закончил, так как умер 16 января 1949 года.

Еще раз хочу отметить, что данная статья не претендует на полное освещение вопроса, это скорее компиляция той малой доли информации, которая на данный момент доступна в различных источниках. Очевидно, что не хватает не только описания отдельных узлов оружия, но и их массогабаритных характеристик. Так что, если у кого-то из читателей есть доступ к подобным данным, то их размещение в комментариях только приветствуется, возможно, общими усилиями получится ликвидировать пробелы в этом достаточно обширном пласте истории отечественного стрелкового оружия.

Источники информации и фото: bratishka.ru raigap.livejournal.com warspot.ru zonwar.ru forum.guns.ru airwar.ru otvaga2004.ru kalashnikov.ru arsenal-info.ru super-arsenal.ru

7,62-мм станковый пулемёт СГ-43

0

Пулемет был разработан П. М. Горюновым, принят на вооружение в 1943 г. и стал поступать в войска на замену станковых пулеметов Максима и Дегтярева ДС-39. Пулемет Горюнова, был принят на вооружение в 1943 г. под наименованием «7,62-мм станковый пулемет системы Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43)». Он появился в середине Второй мировой войны, в самое трагическое время для СССР, когда на фронтах катастрофически не хватало пулеметов. Благодаря своей простоте и технологичности он оказал существенное влияние на ход военных операций мощностью своего огня, надежностью, маневренностью. Промышленность быстро освоила его выпуск, закрыла брешь в вооружении армии и позволила создать стратегический запас пулеметов. Однако следует отметить одну важную деталь в судьбе пулемета СГ-43. На вооружении русской армии он появился благодаря В. А. Дегтяреву, его высокому сознанию гражданского долга. Вот как описывает эту историю Д. Н. Болотин. «И. В. Сталин держал под своим контролем разработку нового станкового пулемета. Он лично знал Дегтярева, доверял ему, верил в его талант и не допускал мысли, что кто-нибудь может его превзойти, а поэтому дал указание за основу разработки нового станкового пулемета взять пулемет Дегтярева ДС-30. На разработку такого пулемета были брошены все силы. Горюнов совместно с мастером В. Е. Воротниковым и племянником, слесарем М. М. Горюновым, разработал свой пулемет факультативно, в полулегальных условиях. На конкурсных испытаниях, в которых приняли участие улучшенный пулемет Дегтярева и ряд иностранных образцов, пулемет Горюнова оказался лучшим. Это противоречило указаниям Сталина, поэтому на окончательном заседании, когда он спросил Дегтярева, какой пулемет лучше, то Дегтярев заявил, что пулемет Горюнова проще и надежнее, чем его пулемет, промышленность его быстрее освоит, а поэтому следует принять пулемет Горюнова на вооружение. Так армия получила отличное оружие». Пулемет устанавливался на колесный станок Дегтярева либо на станок Сидоренко — Малиновского. Оба станка позволяли вести огонь по наземным и воздушным целям. На базе пулемета СГ-43 был разработан танковый пулемет СГТ. В ходе военных действий у пулемета был выявлен ряд недостатков. А поэтому пулемет был модернизирован. Внесли следующие изменения: изменили конструкцию спускового механизма; убрали щит с колесного станка Дегтярева; ввели треножный станок Малиновского — Сидоренко. Пулемет получил индекс СГМ. Автоматика пулемета работает за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола через боковое отверстие. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Ударно-спусковой механизм ударникового типа позволяет вести только непрерывный огонь. Прицельные приспособления открытого типа состоят из рамочного прицела и мушки. Предохранитель рычажного типа при включении блокирует спусковой механизм. Питание пулемета патронами осуществляется из металлической ленты на 250 патронов, состоящей из 5 звеньев по 50 патронов. Допускается использование холщовой ленты от пулемета Максима.

7,92-мм ручной пулемёт ZB-26/30/37

0

В начале 20-х гг. XX в. в Чехословакии, после обретения ею в 1919 г. независимости, быстрыми темпами началось развитие промышленности. В Брно с целью проектирования и производства стрелкового оружия различных типов создается . Одной из первых разработок фирмы был пулемет, в котором использовалось ленточное питание, получивший обозначенние ZВ обр. 24. Пулемет был сконструирован Вацлавом Холеком в соответствии с условиями конкурса на создание легкого пулемета, проводившегося в 1924 г. чехословацкой армией. Тактико-технические характеристики представленного Холеком оружия оказались выше, чем пулеметов других систем, участвовавших в конкурсе. Командование чехословацкой армии решило принять пулемет Холека на вооружение при условии замены ленточного питания (работавшего, кстати, во время испытаний безотказно) на питание посредством коробчатого магазина, устанавливаемого на ствольную коробку. По мнению военных, использование питания из магазина способствовало подвижности пулемета на поле боя. Новая модель пулемета получила обозначение «модель 24», а после запуска в серийное производство на — индекс ZB обр. 26. Этот легкий пулемет сразу же завоевал популярность в войсках. Кроме армии Чехословакии достаточно большие партии этих пулеметов получили армии Китая, Югославии и Испании. Кроме того, поставки осуществлялись еще в 22 страны мира. В1930 г. появилась более совершенная модель — ZB обр. 30. На первый взгляд оба пулемета были совершенно идентичными. Обр. 30 отличала только технология производства и некоторые внешние детали, в частности наличие газового регулятора. Этот пулемет был принят на вооружение армии Румынии. В 1933 г. в Англии начались испытания модификации ZCB-33, созданной под английский 7,71-мм винтовочный патрон. Данный пулемет был принят на вооружение английской армии под названием Брен. Автоматика пулемета этой модификации работает по принципу отвода части пороховых газов из канала ствола, для чего под стволом в передней его части расположена газовая камера с регулятором. Запирание канала ствола производится перекосом затвора в вертикальной плоскости посредством соответствующих наклонных поверхностей на стойке затворной рамы и на затворе. Спусковой механизм предполагает ведение огня как одиночными выстрелами, так и очередями.Переключение режима огня осуществляется переводчиком флажкового типа, размещенным с левой стороны спусковой скобы. Переводчик выполняет также функции предохранителя. Пулемет имеет воздушное охлаждение ствола, причем для улучшения условий охлаждения ствол снабжен ребрами. Предусмотрена также возможность быстрой замены перегретого ствола, для чего на стволе закреплена ручка, использующаяся также при переноске пулемета. Предусмотрены также двуногая сошка или легкий станок, с помощью которого можно вести огонь по самолетам (при этом применяется зенитный прицел, задний визир которого устанавливается с левой стороны ствольной коробки, а передний визир — на приливе направляющей трубки). Штатный прицел пулемета обеспечивает прицельную стрельбу на дальность до 1600 м. Он состоит из мушки и барабана прицепа, на котором нанесены деления. Каждое деление соответствует изменению дальности на 100 м. Для стрельбы из пулемета используются винтовочные патроны Маузер. Питание патронами осуществляется из коробчатого магазина емкостью 20 или 30 патронов. После оккупации Чехословакии производство пулеметов ZB-26/30 продолжалось для нужд Вермахта. Необходимо отметить, что в годы Второй мировой войны этот пулемет широко применялся по обе стороны фронта и зарекомендовал себя как надежное и неприхотливое оружие. СА столкнулась вплотную с ZB в 1944г.,во время освобождения Восточной Европы:Югославии,Чехословакии,Польши и др.