История создания

Название шашка происходит из черкесского языка и в дословном переводе обозначает «длинный нож». Первые образцы оружия появились не ранее XII века. По мере развития огнестрельного оружия шашка становилась все более популярной, постепенно вытесняя сабли. Оружие было перенято терскими и кубанскими казаками, а от них попало на вооружение Российской армии.

Выбор шашки в качестве холодного оружия для вооружения армии был неслучаен, в отличие от сабель и палашей, ранее состоящих на вооружении, шашка обладала рядом преимуществ:

- Упрощенная техника фехтования, доступная большинству офицеров и нижних чинов кавалерийских подразделений;

- Приспособленность для нанесения рубящих ударов;

- Облегченная технология производства, в том числе и из-за оформления эфеса.

Датой официального принятия на вооружение шашки в России является 1881 год, когда комиссия во главе с генерал-лейтенантом А.П. Горловым провела унификацию типов вооружений.

За основу нового оружия был принят клинок так называемого «кавказского» типа, который вытеснил остальные типы сабель и палашей. Принятая на вооружение шашка имела ряд модификаций, которые поставлялись для вооружения артиллерийских и драгунских частей. Среди вариантов оружия можно выделить следующие типы:

- Казачья модель шашки, имевший нормальную длину, один дол и обычный эфес без дужки;

- Клинок драгунского типа, оснащенный одним долом (углубление на боковой части лезвия) и имевший отличие в видоизмененном эфесе, имевшем в конструкции дужку;

- Офицерская казачья шашка, оснащенная укороченным на 100 мм лезвием с тремя боковыми долами. Модернизированный вариант образца 1910 года имеет эфес измененной формы с увеличенным наклоном рукояти и утолщением центральной части. На торцовой части рукояти проставлялся вензель императора, во время правления которого владелец шашки получил офицерское звание. Златоустовскими заводами выпускалась казачья офицерская шашка образца 1913 года, которая предназначалась для использования офицерами казачьих Кавказских войск. Данный тип оружия был выпущен малой серией и представляет сегодня коллекционную ценность;

- Артиллерийский вариант, имеющий длину аналогичную офицерскому оружию, но всего один дол.

Кроме этих вариантов, на вооружении остались шашки моделей 1834 и 1839 годов, которые оснащались эфесами из черного рога или с латунным покрытием. Для вооружения кавказских казачьих частей применялась шашка образца 1904 года, имеющая в конструкции рукояти две половины, склепанные несколькими заклепками.

После Октябрьской революции боевая шашка с клинком образца 1881 года перешла на службу Красной Армии.

При этом для командного состава полагалось оружие с драгунским лезвием.

В 1927 году оружие было немного модернизировано и оставалось в строю до расформирования конных частей, которое произошло в 50-е годы прошлого столетия. Впоследствии шашки использовались как наградное оружие, поэтому их выпуск велся в единичных экземплярах.

С 1940 по 1949 год существовал вариант парадного оружия, которым вооружались общевойсковые и артиллерийские командные чины (не ниже генерала).

Начиная с 1998 года выпуск этого вида вооружения возобновился. Клинок стал использоваться в качестве оружия в возрождаемых казачьих частях. Немалое количество производимых шашек поставляется в виде сувенирной или юбилейной продукции и реализуется через оружейные магазины.

Одним из известных производителей шашек является Донская оружейная фабрика, которая выпускает несколько видов шашек образца 1881 года. Для хранения казачьей шашки используются декоративные подставки. Несколько фабрик на территории России выпускают игрушки в виде деревянных казачьих шашек.

Шашка — рубяще-колющее длинноклинковое холодное оружие. Первоначально на вооружении русской иррегулярной кавалерии состояла шашка кавказского типа, имевшая клинок небольшой кривизны иэфес, состоящий из одной рукояти с раздваивающейся головкой, без каких-либо защитных приспособлений. Типично кавказский эфес можно считать одним из основных отличительных признаков шашки как вида холодного оружия. Характерным отличием шашки от сабли всегда было наличие у шашки деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом (реже с двумя кольцами) для пасовых ремней портупеи на выпуклой стороне (то есть она подвешивалась по кавказки лезвием назад), тогда как у сабли кольца всегда на вогнутой стороне ножен. Кроме того, шашка носилась чаще на плечевой портупее, а сабля на поясной.

Кавказ издавна был заселен многочисленными воинствующими племенами, и с самого раннего возраста оружие становилось спутником, сопровождавшим мужчину всю жизнь. Умение им владеть позволяло занять более высокую социальную ступень в обществе и просто сохранить жизнь. Поэтому выбору оружия уделялось первостепенное значение.

В давние времена, когда в употреблении были луки, из которых можно было вести достаточно интенсивную перестрелку, воины для ближнего боя вооружались саблями с клинками длиной 1 м и даже более. Кавказский вариант клинка такой сабли был слабо изогнут (как сабли древних степных кочевников) и имел узкую длинную оконечность клинка, приспособленную для проникающих колющих ударов. С XVI века оконечность клинка многих таких сабель стали оформлять в виде усиленного (утолщенного) узкого граненного наконечника с помощью которого, при достаточной силе удара, можно было разорвать кольцо кольчуги и поразить противника. Новшество это пришло на Кавказ из Персии или Турции, где к этому времени появились специализированные кинжалы подобного типа, специально предназначенные для пробивания защитных доспехов. Комбинация же такого кинжала с длинноклинковым оружием отвечала технике боя, культивируемой горцами Кавказа и является заслугой кавказских оружейников. «Острия их мечей (конечно же сабель, хотя известны редкие образцы прямых клинков с таким граненным острием — более поздние образцы комбинированного оружия, относящиеся к XIX веку) похожи на острия четырехграненных или трехграненных копий. Появление в XVII-XVIII вв. на Кавказе огнестрельного оружия изменило тактику ведения боя. Эффективно поражая противника, защищенного кольчугой, ружье постепенно свело на нет употребление этого вида защитного доспеха, а вместе с этим и применение специализированной сабли. К тому же оружие с чрезвычайно длинным клинком нельзя было быстро извлечь из ножен, а ведь после выстрела противник, точно зная, что оружие не заряжено, мгновенно кидался в ближний бой. И в этой ситуации выручить мог только «сашхо — длинный нож», как переводится это название с адыгейского (или кабардино-черкесского, поскольку турки и крымские татары называли адыгов черкесами и русские, придя на Кавказ, стали их звать также). «Сашхо» у русских превратился в «шашку», и уже в таком звучании термин попал в Европу. Русский офицер Ф.Ф.Тарнау, в 30-х гг. XIX века воевавший на Кавказе, вспоминал: «…самое страшное черкесское оружие состоит из сабельной полосы в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой без защиты для руки. Оно называется «саженшхуа» — большой нож, из чего мы сделали название шашки… Шашка черкеса остра, как бритва, и употребляется им только для удара, а не для защиты; удары шашки большею частью бывают смертельны»… [1, 10, 11].

Русские армейские образцы шашек (например драгунская образца 1881 г.) отличались от шашки кавказского типа устройством эфеса и ножен.

Драгунская шашка имела защитную дужку на эфесе (у нижних чинов) и дополнительный прибор на ножнах, куда закреплялся штык от винтовки. В казачьих частях эфес был без дужки, но с «гуськом» — его решили сохранить, отдавая дань традиции.

Клинки первых армейских шашек имели среднюю кривизну и по форме приближалась к сабельным. Эфес вначале предполагался единого образца, с защитой передней дужкой, но затем было решено оставить для казачьих шашек традиционные эфесы, состоящие из одной рукояти. В результате на вооружение русской армии были приняты: — казачья (офицерская и солдатская) шашка (рис. 1); — драгунская (офицерская и солдатская) шашка (рис. 2); — артиллеристкая шашка — получила укороченный вариант драгунской шашки.

Рис.1. Казачья шашка

| Рис.2. Драгунская шашка |

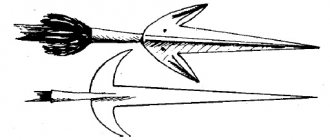

Классическая шашка представляет собой следующую конструкцию: клинок шашки стальной, малой кривизны, однолезвийный, к концу клинка — как правило обоюдоострый, с одним широким долом или несколькими узкими (рис. 3, 4).

| Рис. 3. Казачья шашка [10] 1 — острие, 2 — обух, 3 — лезвие, 4 — долы, 5 – пятка, 6 — рукоять, 7 — темляк, 8 – наконечник ножен, 9 – ножны, 10 – гайка (обойма), 11 – устье ножен |

| Рис. 4. Драгунская шашка: 1 – гарда, 2 — наконечник рукояти [10] |

Острие — место, в котором соединяется лезвие с обухом клинка или (на обоюдоостром клинке) лезвие с лезвием. Острием наносятся колотые повреждения.

Обух — тупое ребро клинка, противоположное лезвию. На обухе также могут встретиться маркировочные обозначения.

Лезвие — острое ребро клинка, которым наносятся рубленые или резаные повреждения.

Долы — продольные углубления в виде желобков на боковых поверхностях клинка для облегчения его веса без снижения прочности.

Пятка — незаточенная часть клинка у хвостовика. На пятке обычно ставятся клейма, номера и иные маркировочные обозначения.

Рукоять — предназначена для удобства действия клинком, размеры форма и положение рукояти относительно клинка зависят от типа и вида холодного оружия.

Темляк – от татарского tеmlik — петля, шнур или кисть на эфесе холодного клинкового оружия. На длинноклинковом оружии широко применяется с рыцарских времён. Темляк в виде петли надевается на кисть руки и служит для предотвращения потери оружия при его выпускании из рук. Темляк может быть обязательной частью военной формы, а также знаком отличия на наградном оружии.

Наконечник ножен — металлическая деталь на нижней части ножен, предохраняющая их от преждевременного износа.

Ножны — футляр для клинка. Изготавливаются из разных материалов. Часто украшаются различными способами. Могут иметь металлический прибор, состоящий из устья, обойм и наконечника;

Гайка (обойма) — металлическая пластина, опоясывающая ножны в средней части и служащая для крепления ножен к портупее, ремню и пр. К обойме обычно прикрепляется металлическое кольцо;

Устье ножен — металлическая деталь, закрывающая верхнюю часть ножен, куда вкладывается клинок;

Гарда — металлическая деталь в виде скобы, расположенная в плоскости клинка со стороны лезвия (у оружия с длинным клинком) и соединяющая оба конца рукояти.

Наконечник рукояти (замыкающая гайка, головка, набалдашник и пр.) — деталь, которой заканчивается рукоять оружия [1, 10].

1. Шашка азиатского образца 1834 г.

Казаки долго были вооружены прадедовскими саблями и шашками, турецкими, персидскими, венгерскими и другим оружием азиатского происхождения. До середины XIX века особенно много у казаков было кавказских шашек. Первая попытка как-то регламентировать вооружение казачьих частей произошла в 1834-1838 годах.

1.1. Шашка солдатская азиатского образца 1834 г.

Клинок стальной, искривленный, однолезвийный, с одним широким долом. Боевой конец двулезвийный (рис. 5).

Эфес состоит из одной рукояти. Рукоять деревянная, с раздвоенной головкой, в которой имеется отверстие для темляка. На нижней части рукояти металлическая втулка.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. Металлический прибор состоит из устья и четырех гаек. Первая и третья гайки с кольцами для пасовых ремней портупеи. На второй, третьей и четвертых гайках — гнезда для штыка, до 1870-х гг. трехгранные, с 1870-х гг. четырехгранные. Ножны шашек унтер-офицеров и трубачей (более 100 в полку) не имени гнезд для штыка, так как эта категория нижних чинов была вооружена пистолетами (позднее револьверами).

Длина общая около 1000 мм. длина около 880 мм, ширина клинка до 34 мм, кривизна клинка в среднем 70/395 мм, масса около 1400 г.

| Рис. 5. Шашка солдатская азиатского образца 1834 г. [10, 17] |

В 1834 шашка заменила кавалерийские сабли у нижних чинов Нижегородского драгунского полка. В 1858 г. присвоена нижним чинам Северского драгунского полка, сформированного в 1856 г. В 1881 г. шашки азиатского образца 1834 г. были заменены в Нижегородском и Северском драгунских полках казачьими шашками образца 1881 г., но в 1889 г., произошла обратная замена [1, 10].

В 1891 г. эти шашки (без гнезд для штыка на ножках были присвоены взамен казачьих шашек фельдфебелям пластунских батальонов и местных команд Кубанского казачьего войска.

В последующем эти шашки были приняты на вооружение взамен драгунских: в 1901 г. — в Тверском драгунском полку, в 1903 г. — в Переяславском драгунском полку и соответствующих ему маршевых эскадронах 7-го запасного кавалерийского полка, а также в Новороссийском драгунском полку.

В выше перечисленных полках и частях эти шашки состояли на вооружении до конца рассматриваемого периода [1, 10].

1.2. Шашка офицерская азиатского образца 1834 года

Офицерская шашка отличалась от солдатской тем, что имела произвольные украшения эфеса и ножен. С 1834 г. вводилась и состояла на вооружении офицеров тех же частей, что и солдатская шашка азиатского образца 1834 г.

Материал изготовления

Классическим материалом для изготовления клинка считается высокоуглеродистая сталь, прошедшая ковку и термическую обработку по специальной технологии. Встречаются образцы оружия, изготовленные из дамасских сталей или легированных сталей производства Обуховского завода. Такие клинки производились до конца 19 века и выпускались в единичных экземплярах или малыми сериями.

Часто упоминавшийся булат, для изготовления серийных шашек не использовался.

Тем не менее, ввиду традиции заказывать личное холодное оружия у мастеров, булатные шашки достаточно часто встречались у офицеров российской армии и казачьих войск.

Характерной чертой всех клинков является изгиб с небольшой кривизной и наличие двухсторонней заточки вблизи острия. Исключением могут являться изделия из Средней Азии, которые имеют большую кривизну лезвия.

На обеих боковых поверхностях клинка имеются долы. В случае применения нескольких долов, один из них имеет большую ширину и располагается рядом с заточенной кромкой лезвия. За счет применения нескольких долов увеличивалась жесткость лезвия, поскольку промежутки между ними выступали в роли ребер усиления.

Наградные шашки

Награждать за боевые заслуги оружием стало традицией в России в XVIII веке. Наградное оружие делилось на два вида: холодное оружие для генералов и офицеров и жалованное для казачества. Украшали такое оружие золотом или бриллиантами, дополняя образ выгравированной надписью. Для надписи выделяли место на эфесе. Самое частое выражение: «За храбрость».

Перед Первой мировой войной золотое оружие отменяли, приравняв его к Георгиевскому ордену. Георгиевским оружием стала называться украшенная шашка казачья. Фото с полученной наградой становилось семейной реликвией. Кроме Георгиевского оружия награждали Аннинскими шашками. Они были посвящены Святой Анне, дочери Петра Первого, и считались ниже по рейтингу.

Особенности конструкции и способ ношения

Классическая шашка является полноценным холодным оружием. Она состоит из двух основных элементов:

- Клинка;

- Рукояти.

Клинок имеет незначительный изгиб, а его длина примерно равняется метру. Рукоять не имеет защитной гарды, так как это оружие не предназначено для фехтования. Путаница между саблей и шашкой связана с тем, что это оружие бывает двух видов:

- К первому относятся азиатские и казацкие шашки;

- Ко второму – драгунские модификации, которые имели защитную дужку.

Казачье оружие копировало не только вид азиатских шашек. Техника боя тоже была существенно переработана, так как с развитием огнестрельного оружия фехтование постепенно стало неактуальным.

Шашка носилась лезвием вверх, так как именно из этого положения можно было достать клинок и нанести удар одним движением, что давало в бою преимущество.

Сабли стран Востока

Азиатская культура ассоциируется прежде всего с Османской империей. В Средневековые времена, с европейскими государствами у них были серьёзные вооружённые конфликты. На территорию Европы сабли попадали, как боевые трофеи. Изредка их ввозили торговцы во время коротких перемирий.

Самыми распространёнными и известными тогда были сабля килидж из Турции, и персидская – шамшир. Они имеют больший изгиб клинка, чем европейские варианты и форма эфеса у них типична для восточных сабель. Гарда эфеса не имела щитков и дужек, а была как обычная крестовина, рукоять была обычного пистолетного типа.

Восточная сабля.

Параметры оружия

Боевые шашки имели следующие параметры:

- Стандартная длина могла достигать метра, но, как правило, колебалась в диапазоне от 70 до 90 сантиметров;

- Лезвие имело ширину около 40 мм, хотя некоторые кавказские модели имели клинок шириной в 30 мм;

- Часто лезвия украшались гравировкой. Производились клинки в Кизляре или Златоусте, хотя в любой горной деревне кузнец мог выковать простейший вариант для небогатых горцев;

- Клинки кавказского оружия, как правило, имели долы, которые вовсе не предназначались для стока крови. Их предназначение – это снижение веса и укрепление клинка от слома.

Шашки, которые выпускались для российской царской армии, были нескольких типов;

- Драгунская;

- Казачья общевойсковая;

- Артиллерийская;

- Казачья офицерская;

- Переходный вид между казачьим и драгунским образцом.

Надо отдать должное казакам, которые полностью переняли манеру владения шашками от горцев. В отличие от них, русские офицеры часто рубили шашками, как саблями, сводя на нет почти все преимущества оружия.

Казачьи сабли

Культура казаков тесно связанна с холодным оружием. В 15 веке были первые упоминания о казачьих войсках. В 16 веке казаки пользовались саблей типа «клыч» или копией сабли Киевской Руси. Их они захватывали в военных походах или покупали у турков и кочевых народов.

Персидская сабля шамшир, изготавливаемая из булатной или дамасской стали, считалась самой наилучшей.

Такие экземпляры могли позволить себе, только богатые казаки. Но зачастую, эти сабли брали в бою, они были трофейными. Ещё не менее ценной считалась сабля «Адамашка».

Но данным словом называли все кривые восточные сабли, которые изготавливали из дамасской стали. Главным атрибутом вольного казака считалась – сабля. Её бережно хранили и передавали по наследству. Технику боя казаки оттачивали на кочевых народностях. Рукояти сабель казаки украшали изображением зверей и птиц, которые служили оберегом.

Казацкая сабля шамшир

Описание основных элементов шашки

Настоящее кавказское оружие состоит из следующих частей:

- Острие. Это место вверху клинка, где обух соединяется с лезвием. Именно острие предназначено для нанесения колющих ударов;

- Обух. Незаточенное ребро клинка, которое находится по другую сторону от лезвия;

- Лезвие. Острая часть клинка, которым наносятся рубящие удары;

- Долы. Специальные канавки на клинке, которые служат для облегчения оружия и одновременно укрепляют клинок;

- Пятка. Часть клинка, которая находится возле хвостовика;

- Рукоять. Часть оружия, которая служит для его удержания;

- Темляк. Специальная петля, которая предназначена для исключения потери оружия в бою;

- Ножны. Чехол для ношения и хранения клинка. Часто имеет металлический наконечник на своей нижней части;

- Обойма ножен. Специальная пластинка из металла, которая служит для крепления ножен к поясу;

- Гарда. Деталь, которая защищает руку от вражеских ударов. Отсутствует на традиционных шашках.

Различные модели шашек отличались друг от друга формой и размерами.

Наши работы

Мы изготавливаем ряд исторических моделей оружия, стараясь расширять ассортимент. Большинство образцов есть в наличии, популярные образцы делаются в порядке очереди (срок ожидания не превышает 1-2 месяцев). Обратите внимание на особенности изготовляемых нами шашек.

Эфес в разных моделях выполняется:

- литым (из латуни или нейзильбера);

- деревянным (с металлическими заклепками);

- комбинированным (рукоять из дерева, украшения литые).

Пластмасса/искуственная кожа при изготовлении не применяется.

Темляк входит в комплектацию и стоимость некоторых моделей, при желании его можно приобрести отдельно. Все шашки, представленные в нашем магазине, продаются вместе с ножнами, которые входят в стоимость покупки. Отдельно ножны для них не производим, потому что они делаются под конкретный клинок.

Различия между казачьими и кавказским шашками

Имеется у казачьих шашек похожее на них оружие, которое называется кавказские шашки. Но у них есть несколько основных отличий:

- Вес казачьей шашки — 1 кг, кавказской 300-400 г.

- Толщина у клинка казачьей менее, чем у кавказской.

- У кавказцев рукоять имеет дужки, в то время как у казачьей их нет.

- Шашки народов Кавказа имели глубокие продольные ямки, которые делались для того, чтобы сделать оружие легче.

Исходя из этого, считается, что особых критических различий нет, и оружие не уступает по удобству и функциональности друг другу. Разве что исходя из того, сколько весит шашка казачья, то кавказская легче и из-за этого может быть она несколько удобнее.

Использование шашки в современном мире

Изготовление казачьей шашки происходит и по сей день. Чаще всего это бывает в коллекцию или подарок либо для какого-то конкурса или как часть казачьего костюма на торжество или выступление. Соорудить такой презент можно по чертежам казачьих шашек самостоятельно, но при наличии определенных навыков, либо на заказ у специалистов. Оригинальная казачья шашка стоит немало и ее сложно найти.

Самый дорогой среди шашек является казачья кованая шашка. Так как эта модель образца 1881 года и соответственно ее сложно достать. Так же можно сказать и о рядовой шашке казачьей. Они, как правило, используются в качестве награды высокопоставленных чинов или же истинных ценителей этого вида орудия. А вот шашки казачьи боевые кованые, в основном дарят военным и настоящим ценителям данного оружия.

Как использовали и используют казацкую шашку

Многие обыватели считают казачью шашку разновидностью меча или сабли. Но несмотря на сильное внешнее сходство, их трудно считать близкими родственниками. Классическое длинноклинковое оружие предназначено для фехтования — чередования атак и защит, поиска уязвимых зон у противника. Их клинки специально сбалансированы для конкретных целей в бою. Чем же выделяется на их фоне шашка?

- Ввиду отсутствия массивного навершия, выполняющего функцию противовеса, центр тяжести клинка у шашки смещен ближе к центру. Обычно он расположен в 25-35 сантиметрах от рукояти, в то время как у мечей и сабель масса клинковой части меньше и приближена к массе рукояти. Подобное распределение веса делает шашку малопригодной для блокирования ударов;

- Клинок имеет либо слабое искривление (как у поздних сабель), либо вовсе лишен его. В совокупности с малым весом это исключает эффективное использование даже сабельных защитных и атакующих техник;

- Отсутствие эфеса или перекрестья сводит на нет практическую возможность защиты с использованием сильной части клинка. Также это затрудняет колющие удары — рука бьющего рискует соскочить на режущую кромку. Серьезная травма пальцев и полная потеря боеспособности при этом гарантирована.

Что же сделало шашку такой популярной при всех указанных недостатках? Ответ очевиден — на поле боя для нее созрели все условия.

В XVI — XVII веке битвы безвозвратно изменились. Доспехи окончательно проиграли огнестрельному оружию и стали исчезать с бойцов. Первым оружием бойца стала дульнозарядная винтовка. Именно обращению с ней уделялось все внимание в обучении бойца. Фехтовать в бою было бессмысленно — нужно было лишь нанести сокрушительный быстрый удар по противнику. И в этом шашка не знала себе равных. Лихой казак, разрядив ружье или пистоль должен был мощным молниеносным ударом разить врага в ближнем бою. Тяжелый клинок шашки позволял пробить любое блокирование. В защите при этом отпала необходимость — исход поединка должен решаться в первое же мгновение. Хорошему казаку второй удар, как и защита, были не нужны.

Еще одним преимуществом шашки стал способ ее ношения. Шашка крепится к плечевому или поясному ремню с левой стороны лезвием вверх, подобно японской катане. Это позволяет одним движением извлечь ее из ножен и нанести рубящий диагональный удар слева направо. Именно это движение — нанесение удара уз ножен — является самым популярным и базовым приемом казацких техник. Скорость его выполнения — то, что нарабатывается в первую очередь. Настоящие мастера способны нанести полновесный смертельный удар за десятые доли секунды, задолго до того, как противник сможет отреагировать. При этом не применяется кистевые приемы — крайне тяжело манипулировать одной лишь кистью столь несбалансированным оружием. Удар наносится от плеча всем корпусом.

Такое оружие позволяло гораздо быстрее подготовить бойца и выставить его на поле боя. Это наглядно демонстрирует и первый письменный источник, дошедший до наших дней, который содержит наставления по обращению с шашкой. Устав казачьей службы от 1889 года упоминал лишь три приема:

- Горизонтальные удары;

- Вертикальные удары;

- Укол влево.

Чтобы успешно сражаться с врагом, большего казаку было не надо. Не следует считать, что уменьшение техник владения — это признак деградации оружия. Скорее наоборот: без снижения эффективности шашка была проще в обращении, нежели палаши и сабли. К тому же сами казаки со временем сформировали множество тренировочных методик, доводящие, казалось бы, элементарные удары до смертоносного совершенства. Да и скорость удара тренированного казака не оставляет шансов конкурентам.

В конном бою шашку пускали в дело не в первую очередь. После стрелкового оружия в ход шла пика, которой боец разил первого противника, будь то пеший или конный. В нем же ее и оставлял. После он выхватывал шашку и наносил удар наотмашь по правую сторону. А дальше — рубил и колол по ситуации. Останавливаться для дуэльных схваток с другими всадниками было бессмысленно, потому казак бился на ходу — только так раскрывались все преимущества шашки. Колющими ударами, в отличие от своих европейских коллег-всадников, конные казаки не злоупотребляли — и мы уже знаем, по какой причине. Стоит учесть, что к эпохе наивысшей популярности боевой казачьей шашки таранные конные атаки на плотный пехотный строй уже ушли в прошлое. Теперь основной ролью конницы стало преследование и уничтожение отступающей пехоты, а также противостояние вражеской коннице.

Исчезновение доспеха неизбежно снизило требование к качеству стали оружия. Но вплоть до принятия шашки на вооружение царских частей и стандартизации производства это слабо сказывалось на ее характеристиках. С началом массового производства многие казаки, неудовлетворенные качеством новых клинков, заказывали себе другие, либо продолжали использовать собственное оружие ручной ковки. Поэтому среди музейных экспонатов встречаются клинки из дамасской и даже булатной стали.

Польские сабли

Представители польской шляхты и воины гусарских полков, первыми начали использовать сабли. Набирать популярность они начали в 15 веке. Гусарской коннице польская сабля пришлась по вкусу. Венгерские образцы сабель, в руках шляхтичей превратились в гонору. В самом начале клинки завозили в страну из Венгрии.

Но затем их стали изготавливать в польском государстве, прославив таким образом польскую оружейную школу. Гусарская сабля впервые появилась в 16 веке, большее распространение она получила уже в 17 веке. Она являлась наиболее тяжёлой польской саблей. Для профессионального воина она являлась незаменимым атрибутом.

Польская гусарская сабля.