По замыслу немецкого штаба второй период Восточной кампании должен был начаться с мощного наступления на южном направлении. Здесь немецкие войска должны были выйти к Кавказу и нижнему течению Волги, чтобы лишить Советский Союз его главных экономических ресурсов: угля и промышленных предприятий Донбасса, хлеба Кубани и Поволжья, нефти Баку. А установление контроля над Волгой лишило бы СССР главной водной артерии, соединяющей центральные и южные районы страны.

По некоторым сведениям, для обстрела Сталинграда немцы даже использовали самоходные мортиры «Карл» калибра 800 мм

При разработке плана наступления стало ясно, что на оси север—юг Сталинград, крупный промышленный город, расположенный на правом берегу Волги и носящий имя вождя Советского государства, имел особенно важное стратегическое значение. Являясь крупным коммуникационным узлом, он контролировал большую часть снабжения Красной армии. Несмотря на колебания некоторых генералов, основной задачей немецкой армии вскоре стал захват Сталинграда.

Положение на фронтах

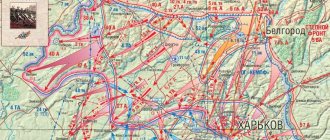

В начале июля 1942 г. войска советского Юго-Западного фронта, которые еще во время отступления от Харькова понесли большие потери, не могли успешно сдерживать продвижение противника. Южный фронт по этой же причине оказался не в состоянии остановить противника на кавказском направлении. 12 июля по приказу Ставки на пути немцев встали войска нового Сталинградского фронта. В его состав были включены 62-я, 63-я, 64-я армии из резерва Ставки, а также 21-я армия из состава ликвидированного Юго-Западного фронта. Для усиления нового фронта ему были переданы формировавшиеся 1-я и 4-я танковые армии, уцелевшие части 28-й, 38-й и 57-й армий. В оперативное подчинение командования фронта перешла также Волжская военная флотилия.

Силы сторон

Общие силы вновь созданного Сталинградского фронта, перед которым была поставлена задача любой ценой остановить продвижение противника к Сталинграду, состояли из 160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и минометов, около 400 танков и до 460 самолетов. Командующим Сталинградским фронтом был назначен Маршал Советского Союза С. Тимошенко (с 23 июля генерал-лейтенант В. Гордов). В свою очередь немецкое командование непосредственно для захвата Сталинграда выделило 6-ю немецкую армию под командованием генерал-полковника Ф. Паулюса. В состав этих сил входило до 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, около 500 танков и до 1,2 тыс. самолетов.

В условиях ближнего городского боя штурмовые группы зарекомендовали себя очень эффективно. Их удары были короткими, но результативными, а действия — стремительными и дерзкими

Город-герой Сталинград. Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?

Алексей Богданов,

военный историк, окончил Саратовский государственный университет по специализации «Военная история»

Алексей Богданов

Сталинградская битва — вероятно, самое известное сражение Второй Мировой войны не только в России, но и в мировом масштабе. В Париже, например, есть станция метро Сталинград и площадь Сталинградской Битвы, в Болонье и Лионе — центральные улицы города названы в честь Сталинграда.

Историки считают Сталинградскую битву переломным моментом не только Великой Отечественной, но и Второй Мировой войны. Это был момент наибольшего продвижения гитлеровских войск вглубь страны и одновременно та точка, откуда фронт неудержимо устремился к Берлину и больше не менял направления своего движения.

Планируя летнюю кампанию 1942 года, немцы были вынуждены четко осознать, что возможности у Германии уже не те, что были год назад. Сил и ресурсов для наступления сразу по всем стратегическим направлениям, как в 1941 году, не хватало. Немецкое командование осознавало, что имеет возможности для организации генерального наступления только на одном стратегическом направлении. Вокруг выбора этого направления в военной верхушке Рейха развернулась дискуссия.

Было предложение снова идти на Москву, предлагался вариант окончательного решения проблемы Ленинграда, а затем наступления на Мурманск, высказывались предложения атаки и в южном направлении. Точку в спорах поставил Гитлер, рассудивший, что добиться успеха в Москве будет трудно — она прикрыта лучше всего, а успешные действия на севере не сулят таких выгод, как победы на юге. Поэтому фюрером было принято решение о походе на юг — за нефтью, пшеницей и рудой.

Для такого решения были серьезные основания. Иллюзии германского руководства о быстрой войне давно рассеялись. Было понятно, что война будет затяжной, на истощение, а экономика Рейха, стесненного морской блокадой Великобритании и США, не была к этому готова. Прежде всего не хватало нефти. Натуральную нефть Германия могла получать только из румынского месторождения в Плоешти, но этого было недостаточно.

До войны в Германии развивалась технология получения синтетического топлива из угля, было построено большое количество заводов по производству такого топлива, однако заводы эти постепенно становились целями для стратегических бомбардировщиков союзников. Поэтому получение грозненской и бакинской нефти было заветной мечтой германского руководства. Кроме нефти, Рейх нуждался во многих других ископаемых ресурсах, а также, конечно, в продовольствии. Поэтому успешный поход на юг мог открыть в экономике Германии второе дыхание, одновременно нанеся сильнейший удар по советской промышленности.

Горные войска немцев на Кавказе

Фото: Bundesarchiv

Для СССР 1942 год стал самым тяжелым. За 1941-й были потеряны огромные территории, сотни заводов, сельскохозяйственные районы. Серьезная часть населения Советского Союза оставалась в оккупированных врагом районах и не могла быть мобилизована в армию и на производство. Для Красной Армии 1942 год стал «голодным годом» с точки зрения боеприпасов и вооружения. Все довоенные запасы были израсходованы или потеряны в 1941 году. Также были потеряны многие заводы (например, половина пороховых заводов), а новые еще не заработали в полную силу.

Жесточайший недостаток боеприпасов преследовал советские войска весь 1942 год. Например, неуспех советских наступлений во время печально знаменитой Ржевской битвы был обусловлен тем, что немцы создали мощный артиллерийский кулак (в том числе из трофейной артиллерии: французской, чешской и так далее), а также накопили огромное количество снарядов. Атакующие советские войска раз за разом попадали под шквал артиллерийского огня всех калибров, а подавить немецкую артиллерию было просто нечем, не хватало не только орудий, но в первую очередь — снарядов.

Сталин ожидал повторного наступления на Москву, поэтому лучшие силы Красной Армии прикрывали именно это направление. Даже когда началось немецкое наступление на юге, советское командование долго не могло поверить, что на московском направлении враг останется пассивен.

Немецким командованием был принят план Blau («Синий»). Наступающие войска разделялись на две группы армий: «А» и «Б». Группа армий «А» наступала на Кавказ, имея конечной целью Баку. Группа армий «Б» наносила удар в направлении Воронежа, затем двигалась вдоль Дона по направлению к Сталинграду и далее, вдоль берега Волги на юг, до Астрахани. На первом этапе операции совместными действиями групп армий «А» и «Б» предполагалось окружить и уничтожить значительные советские силы. После этого группа армий «А» уходила на Кавказ в поход за нефтью, а группа армий «Б» прикрывала ее с севера и северо-востока, завладев правым берегом Дона и Волги, создавая с советскими войсками взаимно блокированную позицию.

В дальнейшем предполагался удар вдоль Волги на север — на Саратов и далее. В руки немцев попадали обширные плодородные земли, было бы прервано советское судоходство на Волге. Заняв правый берег Волги, немецкие войска получили бы прочную стратегическую оборонительную позицию, сбить с которой очень трудно.

Сталинград во время налета вражеской авиации

Фото: Степан Курунин / ТАСС

Сталинград не являлся основной целью летнего наступления 1942 года. Он был просто географическим пунктом, наиболее удобной точкой для выхода к Волге, местом, где Дон и Волга сходились друг с другом на минимальное расстояние. Кроме того, Сталинград был мощным промышленным центром. Там действовал один из основных советских танковых заводов — знаменитый Сталинградский тракторный завод, производивший с 1940 года танки Т-34. производил артиллерийские системы, а был одним из крупнейших металлургических предприятий СССР. Возможность захвата или уничтожения такого промышленного центра противника не могло не привлекать немцев.

28 июня 1942 года началось наступление немецких войск. Первый этап операции прошел для них крайне успешно. Датой же начала непосредственно Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Наступление на город осуществляла шестая немецкая полевая армия под командованием генерала Паулюса. Противостоял ей спешно созданный Сталинградский фронт под командованием маршала Тимошенко. В ходе битвы на большой излучине Дона советским войскам удалось задержать продвижение противника почти на три недели. Однако в двадцатых числах августа части 14-го танкового корпуса смогли форсировать Дон и 23 августа стремительным броском вышли к окраинам Сталинграда. Степная местность располагала к быстрым и глубоким маневрам танковых и моторизованных соединений, чем прославился вермахт.

23 августа 1942 года стал черным днем для Сталинграда. Эвакуация населения была в самом разгаре (было эвакуировано около 100 тысяч из 400 тысяч населения города). Никто не ожидал появления немцев так быстро, город был еще плохо подготовлен к обороне.

Кроме того, 23 августа Сталинград подвергся мощнейшему авианалету, в котором участвовали все ударные силы немецкого четвертого воздушного флота. В результате этого налета погибло около 40 тысяч жителей, а городские кварталы были обращены в руины. Город горел. Многие историки считают, что этот вроде бы успешный авианалет сыграл с немцами злую шутку. Плохо подготовленный к обороне и неразрушенный город мог бы быть взят вермахтом с ходу. Однако, превратив город в руины, немцы сами создали советским войскам удобные позиции для обороны и баррикад. Начиналась самая упорная и самая известная в истории оборона города, длившаяся почти три месяца и сделавшая слово Сталинград нарицательным.

Продолжение последует

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Начало Сталинградской битвы

К 17 июля 1942 г. войска Сталинградского фронта заняли следующую линию обороны: левый берег Дона до Серафимовича—Клетской—Суровикино—Верхне-Курмоярской. Вечером этого дня авангарды 6-й немецкой армии встретились на рубеже реки Чир с передовыми частями 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта. Эти бои ознаменовали собой начало великой Сталинградской битвы.

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к 26 июля бронетанковые и моторизованные немецкие войска прорвали оборону 62-й армии и вышли в район Каменского. Для противодействия прорыву Ставка приказала немедленно ввести в бой формируемые 1-ю и 4-ю танковые армии, имевшие всего лишь 240 танков, и две стрелковые дивизии. В результате упорных боев вновь созданные армии не смогли остановить немцев и лишь несколько задержали их продвижение.

Из-за упорного сопротивления войск Красной армии на сталинградском направлении А. Гитлер для усиления 6-я армии направляет в район боевых действий 4-ю танковую армию, которая к этому времени уже заняла плацдарм на реке Маныч, имевшей важное значение для дальнейшего продвижения к Кавказу. Теперь она должна была продвигаться от Дона через Калмыцкие степи с целью захвата Сталинграда с юга.

Легендарный командарм

С 12 сентября 1942 г. В. Чуйков являлся командующим 62-й (впоследствии 8-й гвардейской) армией. При этом назначении командование фронта учитывало такие положительные качества полководца, как решительность и твердость, смелость и большой оперативный кругозор, высокое чувство ответственности и сознание своего долга. Поэтому именно Чуйкову было поручено отстоять Сталинград любой ценой. Под его командованием 62-я армия прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда. Позже опыт ведения уличных боев пригодился Чуйкову при взятии Берлина. Недаром его называли «генерал-штурм».

Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков (1900-1982)

Кольцо Победы

Чуйковцы выстояли. Сталинград остался неприступным для немцев. Тем временем советские полководцы готовили наступательную операцию под кодовым названием «Уран». Решающую роль в ней было суждено сыграть войскам Донского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский — будущий маршал, а в те дни — генерал-полковник. В ноябре инициатива перешла к Красной армии. Геббельс витийствовал на всю Германию: «Стойкость большевиков в Сталинграде — это не что иное, как примитивная животная реакция сопротивления у рабов». Но никакие заклинания не могли помочь армии Паулюса, окруженной в Сталинграде.

сб4

Командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Константин Рокоссовский (слева) на наблюдательном пункте

Фото: РИА Новости/Семен Альперин

Россияне оценили значение Сталинградской битвы

По данным ВЦИОМа, 65% граждан готовы прийти на памятные митинги в честь 75-летия этого события

В конце осени вся страна с надеждой повторяла название города Калач-на-Дону — ведь именно там 23 ноября 1942 года сомкнулось кольцо вокруг замерзавшей в Сталинграде армии Паулюса. Но с ходу уничтожить окруженную 6-ю армию вермахта не удалось. Советское командование проявило выдержку, избегая рискованных и поспешных решений. Москва — быть может, впервые в той войне — сделала ставку на надежность.

Немцы не считали себя побежденными. Им удалось организовать воздушный мост в Сталинград. Блокированная армия с горем пополам, но всё-таки получала боеприпасы и продовольствие. На выручку к Паулюсу двинулись войска группы армий «Дон» под командованием Эриха фон Манштейна. Они рассчитывали мощным ударом прорвать кольцо, которое Рокоссовский сомкнул вокруг Сталинграда.

К 20 декабря Манштейн приблизился к окруженной группировке Паулюса на 35–40 км. В критической ситуации, после бурных штабных споров, на помощь Сталинградскому фронту из резерва Ставки была переброшена 2-я гвардейская армия генерала Родиона Малиновского — и вскоре ситуация на фронте снова изменилась. Прорыв Манштейна захлебнулся в кровопролитных предновогодних сражениях в районе Котельниково. Писатель Юрий Бондарев, участвовавший в тех боях, рассказал о них в романе «Горячий снег». К новому году стало ясно: Сталинград станет могилой для тех, кто пытался его захватить.

сб5

Один из сбитых гитлеровских самолётов на развалинах города

Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

В конце декабря 1942 года в Ставке обсуждался план стратегической операции «Кольцо», целью которой было уничтожение окруженной группировки вермахта. 9 января немцам предъявили ультиматум с предложениями о прекращении сопротивления «в условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития».

сб7

Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

О дальнейшем подробно рассказывал в мемуарах Константин Рокоссовский, войска которого сыграли решающую роль в наступательных операциях Сталинградской битвы:

Наша попытка проявить гуманность к попавшему в критическое положение противнику не увенчалась успехом. Грубо нарушая международные правила, гитлеровцы открыли огонь по парламентерам. Нам оставалось сейчас одно — применить силу.

Паулюс тянул с капитуляцией. В его распоряжении оставалось 20 суток. В день окончания срока ультиматума началось наступление армий Донского фронта, которое, конечно, не было легкой прогулкой.

Наконец ранним утром 31 января 1943 года на ломаном русском немецкий командующий произнес давно заготовленную фразу, в которой говорил о себе в третьем лице: «Фельдмаршал Паулюс сдается Красной армии в плен». Его штаб был устроен в подвале универмага. Миллионам советских радиослушателей об этой капитуляции рассказал Вадим Синявский — знаменитый радиожурналист, которого многие помнят как первого советского футбольного комментатора. Победители вели себя благородно — это признавали даже побежденные.

сб6

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков

Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Адъютант Паулюса полковник Вильгельм Адам вспоминал:

Внешний облик солдат Красной армии казался мне символичным — это был облик победителей. Наших солдат не били и не расстреливали. Советские солдаты среди разрушенного города вытаскивали из карманов и давали голодным военнопленным куски хлеба.

В первые дни февраля свершилась развязка многомесячного противостояния. Последним капитулировал 11-й немецкий корпус генерала Карла Штрекера. Ставка получила донесение Рокоссовского:

Автор цитаты

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 2.2.43 г. закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки врага… В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились.

В Германии был объявлен трехдневный траур. Никогда прежде столько немецких солдат не исчезало без следа в бескрайних просторах чужой страны. И красноречие Геббельса, пытавшегося сгладить горечь поражения, не могло заглушить у немцев ощущение катастрофы.

Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин

Жители Сталинграда возвращаются к своим очагам

Линия жизни: как тянули кабель по дну озера в блокадный Ленинград

«Известия» публикуют уникальные документы о создании и прокладке электропровода, спасшего осажденный город

А Сталинград затих. Впервые за многие месяцы. Ни бомбежек, ни артиллерии. Оглушающая тишина воцарилась на руинах города, в котором перед войной проживало почти полмиллиона человек… Пустые глазницы домов, воронки и братские могилы — таким был Сталинград после битвы. Объектив фотокорреспондента Эммануила Евзерихина увековечил развалины сталинградского фонтана «Танцующие дети», созданного по мотивам сказок Корнея Чуковского. После бомбежек от фонтана мало что осталось. В этих фотографиях — ежедневный ужас войны, перемалывающей всё самое светлое и чистое, что есть на земле. В наше время фонтан восстановлен на волгоградской привокзальной площади.

Бои на подступах к городу

В первой половине августа ожесточенные сражения развернулись на подступах к Сталинграду. Тяжелые сражения шли на участке 64-й армии Сталинградского фронта, однако и здесь немцам не удалось с ходу прорваться к городу. Войска Красной армии, опираясь на укрепленные рубежи, героически отстаивали каждую пядь земли, наносили контрудары, изматывали и обескровливали неприятельские войска, рвущиеся к Сталинграду. Встретившись с ожесточенным сопротивлением советских войск, чье упорство дополнительно к патриотизму в определенной степени поддерживалось приказом №227 «Ни шагу назад!» (28 июля 1942 г.), немецкие офицеры, утратив эйфорию от удачно начатого наступления, стали всерьез задумываться о том, насколько тяжела будет предстоящая битва за город.

Методы агитации

В первые годы войны немецкие листовки, которые одновременно являлись и «пропуском в плен», были эффективным агитационным средством. В данном случае использовался факт пленения Якова Джугашвили, сына советского лидера И. Сталина. Действительно, будучи командиром 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса 20-й армии, старший лейтенант Я. Джугашвили 4 июля 1941 г. попал в окружение под Витебском.

Немецкая листовка, призывающая бойцов Красной армии сдаваться в плен

Завершилась героическая оборона Сталинграда в ходе Великой отечественной войны

Оборона Сталинграда в ходе Великой отечественной войны завершилась 18 ноября 1942 года. Немецко-фашистские войска понесли большие потери в личном составе и боевой технике. План германского командования, рассчитанный на быстрое овладение городом был сорван. Героическая борьба защитников Сталинграда позволила успешно завершить подготовку к контрнаступлению.

Сталинградская битва стала одним из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и Вермахтом при поддержке армий стран «оси» — Румынии, Италии, Венгрии, Хорватии и Финляндии. Битва развернулась на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват большой излучины Дона и Сталинграда.

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Одна из основных заключалась в том, что Сталинград — крупный промышленный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стратегически важные пути, соединявшие Центр России с южными областями СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем.

Таким образом, захват Сталинграда позволил бы Германии перерезать жизненно необходимые для СССР водные и наземные дороги, надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьезные сложности со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, само то, что город носил имя Сталина — главного врага Гитлера, делал захват города победой с точки зрения идеологии и воодушевления солдат, а также населения Рейха.

Наступление вермахта на Сталинград началось 17 июля 1942 года. К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия обороны протянулась на сотни километров с севера на юг вдоль Дона. Чтобы пробить оборону вдоль реки, немцам пришлось использовать помимо своей второй армии, армии итальянских, венгерских и румынских союзников. Шестая армия вермахта была всего в нескольких десятках километров от Сталинграда, и 4-я танковая, находясь на юге от него, повернула на север, чтобы помочь взять город.

Иосиф Сталин 28 июля 1942 года обратился к Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить сопротивление и во что бы то ни стало остановить наступление противника. Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и малодушие.

Намечались практические меры по укреплению морально-боевого духа и дисциплины в войсках. «Пора кончать отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» В этом лозунге воплощалась сущность приказа № 227. Командирам и политработникам ставилась задача довести до сознания каждого воина требования этого приказа.

Упорное сопротивление советских войск вынудило нацистов стягивать дополнительные силы с других участков фронта. Таким образом, план немцев — стремительным ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был сорван, советские бойцы стояли насмерть в большой излучине Дона, на юго-западных подступах к городу также велась активная оборона. За три недели наступления противник смог продвинуться лишь на 60-80 километров. Исходя из оценки обстановки нацистское командование внесло в свой план существенные коррективы.

Нацистские войска возобновили наступление 19 августа, нанеся удары в общем направлении на Сталинград. Шестая немецкая армия 22 августа форсировала Дон и захватила на его восточном берегу, в районе Песковатки, плацдарм шириной 45 километров, на котором сосредоточилось шесть дивизий.

Четырнадцатый танковый корпус противника 23 августа прорвался к Волге севернее Сталинграда, в районе поселка Рынок, и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. Накануне вражеская авиация нанесла массированный удар по Сталинграду с воздуха, совершив около 2 тысяч самолето-вылетов. В результате город подвергся чудовищным разрушениям — целые кварталы были попросту стерты с лица земли.

Противник 13 сентября перешел в наступление по всему фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах которого завязались ожесточенные бои.

В конце августа и сентябре советские войска провели ряд контрударов в юго-западном направлении для отсечения соединений 14-го танкового корпуса противника, прорвавшегося к Волге. При нанесении контрударов советские войска должны были закрыть прорыв немцев на участке станции Котлубань, Россошка и ликвидировать так называемый «сухопутный мост». Ценой огромных потерь советские войска сумели продвинуться лишь на несколько километров.

Силы 4-го воздушного флота Люфтваффе 23 августа 1942 года произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку Сталинграда. Немецкая авиация разрушила город, погибло свыше 90 тысяч человек, было разрушено более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, город превратился в горящие руины.

Ситуация усугубилась тем, что после фугасных бомб германские бомбардировщики сбросили зажигательные. Образовался огромный огненный вихрь, который дотла сжег центральную часть города и всех его жителей. Пожар перекинулся на остальные районы Сталинграда, так как большинство зданий в городе были построены из дерева или имели деревянные элементы.

В северной части города, в районе станции Гумрак, немецкий 14-й танковый корпус встретил сопротивление советских зенитных батарей 1077-го полка подполковника В. С. Германа, в расчеты орудий которых входили и девушки. Бой продолжался до самого вечера 23 августа. К вечеру 23 августа 1942 года немецкие танки появились в районе тракторного завода, в 1-1,5 километрах от заводских цехов, и начали его обстрел.

На этом этапе советская оборона опиралась в значительной степени на 10-ю стрелковую дивизию НКВД и народное ополчение, набранное из рабочих, пожарных и милиционеров. На тракторном заводе продолжали строиться танки, которые укомплектовывались экипажами, состоявшими из работников завода и сразу же отправлялись с конвейеров в бой.

С 13 по 26 сентября части Вермахта потеснили войска 62-й армии и ворвались в центр города, а на стыке 62-й и 64-й армий прорвались к Волге. Река полностью простреливалась немецкими войсками. Охота шла за каждым судном и даже лодкой. Несмотря на это, в ходе битвы за город с левого берега на правый было перевезено свыше 82 тысяч солдат и офицеров, большое количество боевой техники, продовольствия и других военных грузов, а на левый берег было эвакуировано около 52 тысячи раненых и гражданского населения.

Борьба за плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной части города, продолжалась более двух месяцев. Сражения за , Тракторный завод и артиллерийский стали известны на весь мир. Пока советские солдаты продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик ремонтировали поврежденные советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя.

Спецификой боев на предприятиях было ограниченное применение огнестрельного оружия из-за опасности рикошетирования: бои шли при помощи колющих, режущих и дробящих предметов, зачастую врукопашную.

Немецкая военная доктрина была основана на взаимодействии родов войск вообще и особо тесном взаимодействии пехоты, саперов, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. В ответ советские бойцы старались располагаться в десятках метров от позиций противника, в таком случае немецкая артиллерия и авиация не могли действовать без риска попасть по своим. Часто противников разделяла стена, этаж или лестничная площадка.

В этом случае немецкой пехоте приходилось на равных условиях драться с советской — винтовками, гранатами, штыками и ножами. Борьба шла за каждую улицу, каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход. Даже отдельные здания попали на карты и получили названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, тюрьма, Дом Заболотного, Молочный Дом, Дом Специалистов, Г-образный дом и другие.

Красная Армия постоянно проводила контратаки, стараясь отбить ранее утраченные позиции. По несколько раз переходили из рук в руки Мамаев Курган, вокзал Сталинград-I. Штурмовые группы обеих сторон старались использовать любые проходы к противнику — канализацию, подвалы и подкопы. С обеих сторон сражающихся поддерживало большое количество артиллерийских батарей, вплоть до 600-миллиметровых мортир.

Советские снайперы, используя руины в качестве укрытий, также нанесли немцам тяжелейший урон. Снайпер Василий Григорьевич Зайцев в ходе сражения уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов.

Утром 14 октября шестая немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у Волги. Ее поддерживали более тысячи самолетов 4-го воздушного флота Люфтваффе. Концентрация немецких войск была беспрецедентной — на фронте всего около 4 километров на тракторный наступали три пехотные и две танковые дивизии. Советские части упорно оборонялись, поддерживаемые артиллерией с восточного берега Волги и с кораблей Волжской военной флотилии.

Однако артиллерия на левом берегу Волги стала испытывать нехватку боеприпасов в связи с подготовкой советского контрнаступления. К 9 ноября начались холода, температура воздуха упала до минус 18 градусов. Переправы через Волгу стали крайне затруднительными из-за плывущих по реке льдин, войска 62-й армии испытывали острый недостаток боеприпасов.

К концу дня 11 ноября немецким войскам удалось захватить южную часть и на участке шириной в 500 метров прорваться к Волге, 62-я армия теперь удерживала три изолированных друг от друга небольших плацдарма, наименьшим из которых был остров Людникова. Дивизии 62-й армии после понесенных потерь насчитывали всего по 500-700 человек. Немецкие дивизии также понесли колоссальные потери, во многих частях в боях погибли более 40 % личного состава.

Бои на два фронта

В связи с тем, что линия, удерживаемая Сталинградским фронтом, растянулась на 700 км и возникли трудности управления войсками, 5 августа Ставка Верховного Главнокомандования решила разделить этот фронт на два: Сталинградский и Юго-Восточный. Командующим Сталинградским фронтом оставался генерал-лейтенант В. Гордов, сменивший Маршала Советского Союза С. Тимошенко. В состав фронта вошли 21-я, 62-я, 63-я и 4-я танковые армии, а также формируемая 16-я воздушная армия под командованием генерал-майора С. Руденко. В Юго-Восточный фронт включались 51-я, 57-я, 64-я, 1-я гвардейская и 8-я воздушная армии. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник А. Еременко.

В бессильной злобе

23 августа немецкая авиация произвела первый массированный налет на Сталинград, в котором приняли участие авиакорпуса 4-го воздушного флота фельдмаршала фон Рихтгофена совместно с эскадрильями трехмоторных Ю-52 и дальними бомбардировщиками, дислоцирующимися в Керчи и Орле. Сталинград был охвачен пламенем. Этот акт террора был предпринят с целью деморализовать защитников города.

Руины Сталинграда

Этапы и основные события Сталинградской битвы

На Сталинградском фронте Красной армией командовал маршал С. К. Тимошенко, затем генерал-лейтенант В. Н. Гордов, а затем генерал-полковник А. И. Ерёменко.

Со стороны противника армией командовал генерал-лейтенант Ф. Паулюс.

Бои на подступах к Сталинграду (17 июля — 12 сентября 1942 года)

С 17 июля рядом со Сталинградом велись бои между гитлеровской и Красной армиями. Но к главной оборонительной линии города вооружённые силы Гитлера (Вермахт) подошли только 23 июля.

Так как враг почти в два раза превосходил по численности Красную армию, солдатам приходилось отступать. Враг вышел к Дону и имел все шансы прорваться к Сталинграду с юго-запада.

Поэтому 28 июля 1942 года Сталин издаёт приказ «Ни шагу назад». Солдатам было приказано «цепляться за каждый клочок Советской земли и отстаивать его до последней возможности».

23 августа гитлеровская армия прорвалась к реке Волге, на которой стоял Сталинград. В тот же день Сталинград подвергся мощной бомбардировке со стороны противника. Город горел, здания были разрушены.

На защиту города встали и его жители: обороняли город, строили баррикады.

Оборона Сталинграда (13 сентября — 18 ноября 1942 года)

Оборона самого города началась в первой половине сентября, когда враг вошёл в город с северной стороны.

12 сентября отмечено боями уже на улицах города. Наступил важный момент: Красная армия сражалась за каждый дом, она должна была не дать врагу захватить Сталинград.

До 18 ноября враг продолжал продвигаться внутрь города. Его то отбрасывали назад, то Красной армии приходилось отступать из-за постоянной бомбардировки города.

Вермахту удалось занять часть Мамаева кургана — холма в центре Волгограда.

На вершине Мамаевого кургана, за который шли яростные бои, в 1959 году возвели скульптуру «Родина мать зовёт». Скульптура изображает женщину, которая с мечом в руке призывает всех встать на защиту Родины. Перед курганом установлен памятник «Стоять насмерть». Это солдат с автоматом, нижняя часть тела которого находится в земле, потому как он не намерен делать ни шага назад.

Одна из самых «жарких» битв — сражение за Сталинградский вокзал, который более 10 раз был отбит у врага. Гитлеровская армия то занимала его, то снова теряла после контратак Красной армии.

Другая — за жилой дом, который позднее был назван «Домом Павлова» в честь командира солдат Якова Федотовича Павлова.

На дом сбрасывались бомбы, враг стрелял из миномётного и артиллерийского орудия. Но занять его армии Гитлера так и не удалось.

Жилой дом в центре Сталинграда (ныне — Волгоград), который был назван «Домом Павлова» в честь подвига Я.Ф. Павлова и его солдат. Дом был построен заново, ведь он был почти полностью уничтожен: осталась только часть одной из стен. 58 дней шла оборона дома. Врагу занять его так и не удалось.

Оборона города Сталинграда продолжалась более двух месяцев.

Контрнаступление Красной армии (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года)

В середине ноября армии Гитлера ничего не оставалось, кроме как занять оборонительную позицию.

19 ноября 1942 года Красная армия пошла в контрнаступление. Операция называлась «Уран».

Задача была — взять гитлеровскую армию в «котёл» (окружение). К 30 ноября это сделать удалось. Линия окружения всех войск врага под Сталинградом составила 450 километров.

Операция «Уран». На схеме видно, как происходит продвижение советских войск и как они берут в окружение 6-ю армию Паулюса под Сталинградом.

Сопротивление гитлеровских войск продолжалось до 2 февраля 1943 года, когда армия Паулюса была окончательно разгромлена и сдалась в плен.

Примечательно, что Паулюс несколько раз просил у Гитлера разрешение пробиться на юго-запад с остатками своей армии, но тот всякий раз отвечал отказом.

Паулюс, который на тот момент был повышен в звании до фельдмаршала, понимал, что оставаться на месте без достаточных резервов равносильно самоубийству. Но Гитлер стоял на своём: фельдмаршалу было велено оставаться под Сталинградом и запрещено было капитулировать.

Прорыв к Волге

К середине августа обстановка в районе Сталинграда по-прежнему оставалась крайне напряженной. С западной стороны немецкие войска находились в 70 км от города, а с южной — всего в 20 км. После многодневных ожесточенных сражений 23 августа 14-й танковый корпус 6-й немецкой армии прорвался в район Вертячего и, рассекая сталинградскую оборону на две части, вышел к Волге северо-западнее города. Десятки немецких танков прорвались в район Сталинградского тракторного завода.

Прорыв противника к Волге еще более осложнил и ухудшил положение частей, оборонявших город. Советское командование приняло меры к уничтожению прорвавшейся к Волге группировки противника. Контрудары войск Сталинградского фронта с северо-запада по левому флангу 6-й немецкой армии остановили ее наступление. Однако части 62-й армии оказались отрезанными от основных сил Сталинградского фронта, вследствие чего Ставка передала их в состав Юго-Восточного фронта.

Утром 24 августа часть сил 14-го танкового корпуса немцев вновь перешла в наступление в направлении тракторного завода, но эта атака при участии вооруженных рабочих сталинградских заводов была отбита. Одновременно войска Сталинградского фронта атаковали немцев с севера на юг, заставили их отвлечь от Сталинграда значительную часть войск. Этим маневром удалось несколько ослабить удар противника по защитникам города, а его 14-й танковый корпус оказался отрезанным от своих тылов и вынужден был несколько дней получать снабжение по воздуху.

На командном пункте 62-й армии. Слева направо: начальник штаба армии генерал-майор Н. Крылов, командующий армией генерал-лейтенант В. Чуйков, член Военного совета генерал-лейтенант К. Гуров, командир 13-й гвардейской дивизии генерал-майор А. Родимцев

На южных подступах к городу войска Юго-Восточного фронта до 29 августа успешно отбивали атаки 4-й танковой армии немцев. Только 29 августа войскам этой армии удалось прорвать фронт 64-й армии в районе города Абганерово и, наступая в северном направлении, создать угрозу тылам 64-й и 62-й армий. К 30 августа войска Юго-Восточного фронта под давлением превосходящих сил противника начали отход к внутренним защитным сооружениям Сталинграда.

К исходу 12 сентября линия фронта уже проходила в 2—10 км от города. В этот день Ставка возложила оборону Сталинграда на войска 62-й армии во главе с генералом В. Чуйковым и часть сил 64-й армии, которой с 4 августа командовал генерал М. Шумилов. В свою очередь А. Гитлер для того, чтобы высвободить все силы 6-й немецкой армии для удара по Сталинграду, спешно выдвинул на рубеж Дона 3-ю румынскую армию.

Сталинград – последний рубеж

2 февраля в России отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Как известно, Сталинградская битва сыграла важнейшую роль в истории Великой Отечественной войны. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом начался перелом в войне, завершившийся полным разгромом гитлеровской Германии.

Адольф Гитлер планировал получить контроль над Сталинградом и, тем самым, перерезать главные артерии, соединявшие центральную часть РСФСР с Кавказом. Фюрер рассчитывал, что захват Сталинграда позволит активизировать наступление на Кавказ и существенно ослабит обороняющие его части Красной Армии. Не следует забывать и о символической составляющей Сталинградской операции. Город на Волге носил имя Сталина и его захват с последующим переименованием, по мнению Гитлера, должен был стать и сильнейшим ударом по самолюбию советского вождя. Для наступления на Сталинград были сосредоточены колоссальные силы вермахта и войск СС, плюс армии союзных Гитлеру Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии и Хорватии.

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. На Сталинград были брошены более 430 тысяч гитлеровских военнослужащих и солдат союзных армий, причем численность группировки фюрер наращивал по мере того, как бои становились все более ожесточенными. К ноябрю 1942 года в районе Сталинграда было сосредоточено более 987 300 военнослужащих вермахта и союзных армий, в том числе свыше 400 тысяч солдат и офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч солдат и офицеров армии Италии, 200 тысяч военнослужащих Венгрии, 143 тысячи военнослужащих Румынии, 20 тысяч военнослужащих Финляндии (это к вопросу о личности маршала Маннергейма и участия Финляндии в войне на стороне Гитлера – не только блокадой Ленинграда отметилась в те страшные годы финская армия) и 4 тысячи военнослужащих армии Хорватии.

Численность сил РККА, участвовавших в Сталинградском сражении, была значительно меньше. Ко времени начала гитлеровского наступления командование РККА сосредоточило 386 000 человек, к ноябрю 1942 года численность советских войск в районе Сталинграда насчитывала 780 тысяч человек. 12 июля 1942 года на базе полевого управления войск Юго-Западного фронта был образован Сталинградский фронт, включивший в свой состав 21-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Командующим фронтом был назначен Маршал Советского Союза Семен Тимошенко, ранее командовавший Юго-Западным фронтом. Однако уже через 20 дней, 23 июля 1942 года Тимошенко на посту командующего фронтом сменил генерал-лейтенант Василий Гордов, командовавший до этого 21-й армией. Но и Гордов продержался на ответственной должности два месяца, допустив, по мнению вышестоящего командования, ряд ошибок.

13 августа 1942 года командующим Сталинградским фронтом был назначен генерал-полковник Андрей Еременко – бывший унтер-офицер царской армии, участник Гражданской войны, прошедший в Красной армии путь от рядового красноармейца до генерала. Перед назначением на Сталинградский фронт Еременко командовал Юго-Восточным фронтом. Под командованием Еременко три с лишним месяца советские войска сдерживали гитлеровское наступление под Сталинградом.

Командование гитлеровской 6-й армией, игравшей ключевую роль в Сталинградской битве, осуществлял Фридрих Паулюс, считавшийся в Германии одним из наиболее талантливых военачальников. Именно 6-я армия Паулюса была окружена Красной армией в осажденном Сталинграде. Хотя Паулюс предупреждал фюрера о том, что Сталинград лучше оставить во избежание катастрофичного поражения немецких войск, Гитлер дал распоряжение держаться до последнего. Этим, фактически, был подписан приговор армии Паулюса. Хотя сам Фридрих Паулюс 30 января 1943 года был произведен в фельдмаршалы. Это решение Гитлера носило скорее психологический характер – фюрер подчеркивал, что ни один немецкий фельдмаршал никогда не попадал в плен.

Фактически в сложившейся на фронте ситуации это подразумевало требование к Паулюсу в случае окончательного поражения покончить жизнь самоубийством или пасть в бою. Однако Паулюс выбрал другой путь. На следующее утро после присвоения фельдмаршальского звания, 31 января 1943 года, Паулюс передал советскому командованию просьбу о сдаче в плен. Для переговоров прибыл начальник штаба 64-й армии РККА генерал-майор Иван Ласкин, который доставил фельдмаршала Паулюса в Бекетовку – к командующему 64-й армией генерал-лейтенанту Михаилу Шумилову. Сдавшегося в плен немецкого военачальника первый раз допросили. Затем Паулюс был доставлен к командующему фронтом генерал-полковнику Константину Рокоссовскому. Однако на предложение Рокоссовского приказать продолжающим сопротивление частям 6-й армии капитулировать фельдмаршал Паулюс отказался. Он ответил советскому командующему, что теперь он военнопленный и не может приказывать действующему командованию частей и соединений вермахта. Тем не менее, сопротивление гитлеровцев в Сталинграде было подавлено и без приказа Паулюса.

2 февраля 1943 года гитлеровские войска в Сталинграде были полностью разгромлены. Германия потеряла в полном составе 32 дивизии и 3 бригады, были уничтожены 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии, 8-я итальянская армия, 3-я и 4-я румынские армии. В плен попали около 91 тысячи солдат и офицеров. Тем не менее, немецкая пропаганда сообщала в Германии, что 6-я армия погибла на полях сражений в полном составе. Для гитлеровской Германии поражение под Сталинградом стало началом конца. Конечно, руководство Третьего рейха не могло предугадать, к каким последствиям приведет Сталинградская катастрофа вермахта, но именно поражение под Сталинградом в корне переменило ход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны в целом.

Помимо вермахта, в Сталинградской битве участвовали итальянские, румынские, венгерские, хорватские войска. Все они также потерпели сокрушительное поражение, но если немцы были мотивированы идеей Великой Германии, то в странах-союзниках население все больше задумывалось о том, ради чего гибнут на фронте их соотечественники. В Сталинградской битве были разгромлены 22 румынские, 10 итальянских и 10 венгерских дивизий, хорватский полк. Два румынских корпуса, входившие в состав 4-й танковой армии вермахта, командование было вынуждено отправить в Румынию, поскольку личный состав был полностью деморализован и не способен к дальнейшему участию в боевых действиях. После Сталинграда Гитлеру пришлось отказаться от использования войск союзных государств на фронте – венгерские, румынские и словацкие части стали использовать только в тылу.

Более того, в странах Оси активизировались антивоенные и антигитлеровские настроения, причем не только среди рядовых граждан, солдат и офицеров, но и среди представителей военно-политической элиты. Сталинградская битва заставила Турцию, которую Германия считала своим потенциальным союзником, отказаться от планов начала войны с Советским Союзом и вторжения в Закавказье. В Румынии, которая поставляла Германии огромное количество нефти, серьезно ухудшилась экономическая ситуация, стало нарастать недовольство режимом Иона Антонеску, фактически управлявшего страной. Но наиболее сложная ситуация сложилась в Италии. Здесь недовольство политикой Бенито Муссолини стали проявлять многие представители высших военных кругов, в том числе маршал Италии Пьетро Бадольо. Вскоре к заговору против Муссолини присоединился даже сам король Италии Виктор Эммануил. Все эти события стали непосредственным внешнеполитическим результатом Сталинградской битвы.

Победа Красной армии невероятно повысила международный престиж Советского Союза. Во всем мире люди напряженно наблюдали за развернувшимся на Волге эпохальным сражением. Когда гитлеровская армия капитулировала, ликованию населения оккупированных гитлеровцами и их союзниками стран Европы не было предела. Советскую победу очень высоко оценили и руководители стран – участниц антигитлеровской коалиции. Поздравительное послание Иосифу Сталину направил Франклин Рузвельт, а английский король Георг VI подарил советскому лидеру меч с надписью: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Этот меч Сталину передал на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль.

Именно после Сталинградской битвы США и Великобритания приняли окончательное решение о высадке войск в Европе. Летом 1943 года союзники высадились на Сицилии и вскоре в Италии произошел военный переворот, свергнувший власть Бенито Муссолини. Ключевой союзник Гитлера в Европе, фашистская Италия капитулировала перед западными державами 3 сентября 1943 года, а 13 октября 1943 года новое правительство Италии, созданное под руководством маршала Пьетро Бадольо, объявило войну гитлеровской Германии.

Для советского народа и Красной армии сражение в Сталинграде стало одним из величайших событий Великой Отечественной войны. На улицах Сталинграда с гитлеровцами сражались представители всех народов советской страны, поэтому победа в Сталинградской битве способствовала дальнейшему единению советского общества. За героическое участие в сражениях под Сталинградом звания Героя Советского Союза были удостоены десятки солдат и офицеров Красной армии. Азербайджанец подполковник Ази Асланов, командовавший 55-м отдельным танковым полком, грузин подполковник Михаил Диасамидзе, командовавший 1378-м стрелковым полком, русский подполковник Тимофей Позолотин, командовавший 17-м гвардейским танковым полком, героически погибший пулеметчик чеченец Ханпаша Нурадилов, скончавшийся от ран командир пулеметной роты капитан Руис Ибаррури – испанец, сын легендарной испанской революционерки Долорес Ибаррури…. Всех героев Сталинградской битвы – и награжденных, и оставшихся не награжденными, — не перечислить. Сталинград стал символом победы советской армии и советских людей над гитлеровскими оккупантами.

Освобожденный от гитлеровцев город лежал в руинах. В результате сражения было уничтожено 90,5% довоенного жилого фонда Сталинграда, разрушены промышленные предприятия, социальные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры, коммуникации. Советскому государству предстояла колоссальная задача – восстановить Сталинград, сделать его не просто пригодным для жизни людей, но современным и комфортным городом, вернув горожанам долг за понесенные лишения. Первым восстановленным объектом Сталинграда стал знаменитый Дом Павлова. Именно здесь, в четырехэтажном доме, 58 дней героически оборонялась группа красноармейцев. Сначала, 27 сентября 1942 года, группа из четырех солдат под командованием сержанта Якова Павлова – командира пулеметного отделения 7-й роты 42-го гвардейского стрелкового полка – захватила четырехэтажное здание и укрепилась в нем, отражая атаки противника, а на третьи сутки в здание прибыло подкрепление – пулеметный взвод лейтенанта Ивана Афанасьева.

Численность защитников здания выросла до 26 человек. Это был своеобразный срез советского народа – люди разных возрастов, национальностей, демонстрировавшие подлинный героизм: русские сержант Яков Павлов и лейтенант Иван Афанасьев, Илья Воронов и Терентий Гридин, украинец ефрейтор Василий Глущенко, казах Талибай Мурзаев, таджик Мабулат Турдыев, калмык Гаря Хохолов, еврей Идель Хайт, грузин Нико Мосиашвили, узбек Камолжон Тургунов, татарин Фаизрахман Рамазанов и другие героические защитники Дома Павлова были, в первую очередь, советскими людьми и сражались за освобождение своей общей Родины от оккупантов.

В течение двух месяцев бойцы Красной армии обороняли ключевую точку, не позволяя гитлеровцам приблизиться к Волге. Несмотря на то, что дом обстреливался артиллерией, по нему наносились удары с воздуха, красноармейцы не покинули здание. Яков Павлов закончил войну под Штеттином, в звании младшего лейтенанта, а 17 июня 1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. К другому командиру, Ивану Афанасьеву, судьба оказалась менее благосклонной. Потерявшего в результате контузии зрение, старшего лейтенанта Афанасьева так и не наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза. Лишь в послевоенное время, благодаря стараниям сослуживцев, о подвиге этого человека стало известно широкой общественности.

До сих пор продолжаются дискуссии о том, стоило ли переименовывать город, вошедший в мировую историю как Сталинград, в Волгоград. Напомним, что переименование города произошло 10 ноября 1961 года, а 8 мая 1965 года, накануне 20-летия Великой Победы, Волгоград получил статус Города – Героя. Память о Сталинградской битве и ее героях увековечена в памятниках, названиях улиц и площадей, учебных заведений, но самое главное – даже сейчас, спустя 75 лет после поражения гитлеровцев под Сталинградом 2 февраля остается очень значимой датой для всех настоящих патриотов нашей страны.

Бои на улицах города

Три дня с 13 по 15 сентября стали для защитников Сталинграда наиболее тяжелыми. Несмотря на активные действия частей 66-й, 24-й и 1-й гвардейской армий Сталинградского фронта и непрекращающиеся налеты авиации 16-й воздушной армии, немцы сумели подтянуть к городу дополнительные танковые части. Противник, не считаясь с жертвами, шаг за шагом прорывался через развалины города все ближе и ближе к Волге. Из последних сил бойцы 62-й и 64-й армий Юго-Восточного фронта сдерживали этот напор.

Красноармейцы 62-й армии стойко и мужественно приняли на себя удар всего скопища вражеской живой силы и боевой техники. Особо ожесточенные бои развернулись за Мамаев курган, железнодорожный вокзал, , тракторный завод и артиллерийский . Так, например, только вокзал переходил из рук в руки 13 раз.

Беспримерная по своему упорству и напряженности борьба на улицах города не прерывалась вплоть до 2 февраля 1943 г. С 13 по 26 сентября 1942 г. бои шли в основном за центральную и южную части города. Основными объектами, за которые развернулись особо ожесточенные схватки, стали Мамаев курган и вокзал, который около 13 раз переходил из рук в руки. С 27 сентября по 8 октября развернулись бои за заводские поселки и в районе Орловки, а с 9 октября по 18 ноября — за , «Красный Октябрь» и Сталинградский тракторный.

Специфика уличных боев

По мнению историков, А. Гитлер, считая ликвидацию противника в Сталинграде вопросом политического престижа, обрек свои войска на затяжные уличные бои, обернувшиеся катастрофой. В городских кварталах немцы теряли все свое преимущество в маневре танковыми частями, в то время как советская пехота могла причинять им большие потери. Вскоре стало ясно, что о «захвате города с ходу», как это планировал Гитлер, не может быть и речи. Советские солдаты, прошедшие специальную подготовку ведения уличных боев, превращали каждое строение в городе в непроходимое препятствие. В эти дни все смешалось — понятия фронт и тыл отсутствовали.

Бойцы Красной армии. Реконструкция

Дом с именем

Настоящим символом отваги, стойкости и солдатской доблести стал дом Павлова. Перед войной это было типичное для тех лет четырехэтажное здание на площади Ленина. Его назвали домом Павлова по фамилии сержанта Я. Павлова, командира штурмовой группы, захватившей этот дом. Почти два месяца группа советских бойцов держала героическую оборону этого наполовину разрушенного здания. Немцы атаковали по несколько раз в день, и каждый раз ожившие руины встречали их шквальным огнем. Командующий 62-й армией В. Чуйков позже вспоминал: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».

Немецкие солдаты в уличных боях. Современная реконструкция событий Второй мировой войны. Фотоколлаж

Сталинградский тупик

Строя свои планы, немецкое командование не учло тот факт, что разрушенный город превращается в великолепное оборонительное сооружение. Остовы жилых зданий, заводов и фабрик, обломки стен и остатки фундаментов легко превращались в огневые точки. Обороняющимся не нужно было рыть окопы и возводить бетонные ДОТы. Любая груда битого кирпича становилась укрепленной баррикадой на пути неприятеля. При этом советские солдаты с исключительным умением использовали свои преимущества. Захватчики платно увязли в городских боях, неся гигантские потери. К концу осени 1942 г. немцы обессилели и остановились. Оборонительный этап Сталинградской битвы закончился.

Почему Германия так рвалась к Сталинграду

После поражения под Москвой, вермахт уже не имел возможности для наступления по всему фронту. Поэтому германское командование выбрало в качестве стратегической цели на лето 1942 гогда одно направление — Кавказ с его богатыми ресурсами, и прежде всего нефтью, которая была как воздух необходима немецкой армии для продолжения боевых действий. Новый удар по Красной Армии должен был, по мнению Гитлера, привести Германию к окончательной победе.

5 апреля 1942 ода он подписал директиву № 41. Там ставилась задача «на севере взять Ленинград, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ». 11 апреля был подготовлен план наступательной операции под кодовым названием «Блау» — наступление на воронежском направлении группы «Вейхс» (2-й полевой и 4-й танковой армий) и на острогожском 6-й армии. По замыслу германского командования группа «Вейхс» по достижению Воронежа должна была повернуть на юг и окружить совместно с наступающей на восток 1-й танковой армией основные силы советского Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение германских сил группы армий «Юг» на две самостоятельные — «А» и «Б», которые должны были продвигаться в направлении Сталинграда и Северного Кавказа.

Гитлер отдал приказ взять Сталинград любой ценой. Город на Волге был важнейшим транспортным и промышленным центром. Но не только это. Вероятно,фюрер видел в городе Сталина важнейший символ для советских людей.

После победы под Москвой и наступления наших войск зимой 1941-1942 годов. боевые операции могли развиваться более успешно для нас, чем в первые месяцы войны. Однако наступательные операции Красной Армии весной 1942 г. окончились неудачно. После поражения советских войск под Харьковом и Керчью стратегическая инициатива на юге перешла к противнику. Успешное весенне-летнее наступление немецкой группы армий «Юг» развивалось быстро. На Сталинград двигалась часть немецкой группы армий «Б».

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. на дальних подступах к городу в большой излучине Дона. Оказанное здесь врагу сопротивление позволяло Советскому Верховному Главнокомандованию подтягивать резервы к рубежам обороны, восстанавливать боеспособность частей и соединений, вырвавшихся из окружения, проделавших тяжелый путь отступления. Однако противник все глубже углублялся на нашу территорию. Мы теряли богатые промышленные и сельскохозяйственные районы, возникла угроза нефтяным месторождениям.

Сложившуюся на фронте драматическую ситуацию с предельной прямотой обнажил приказ № 227 Верховного Главнокомандующего от 28 июля 1942 г. Приказ зачитывался в частях действующей армии, и стал известен в народе под названием «Ни шагу назад!». Документ раскрывал угрозу, нависшую над страной, но в нем выражалась уверенность в способности Красной Армии разгромить противника. Он же вводил жесткие меры за нарушение порядка в войсках, организованности и дисциплины: предусматривалось снятие с постов и предание суду командиров, допустивших самовольный отход своих частей, создание штрафных подразделений, куда должны были направлять осужденных военным трибуналом военнослужащих.

В борьбу вступали все новые силы и средства: сотни частей и дивизий, тысячи самолетов, танков, орудий. Используя численное превосходство, противник преодолел рубеж Дона и прорвался к Волге. Сопротивление советских войск заставило нацистское командование усилить 6-ю армию. К 22 июля в ней было уже 18 дивизий, насчитывавших 250 тыс. человек боевого состава, около 740 танков, 7500 орудий и миномётов. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолётов. В итоге соотношение сил ещё более увеличилось в пользу противника. Например, в танках он теперь имел двукратное превосходство. Войска Сталинградского фронта к 22 июля имели 16 дивизий (187 тыс. человек, 360 танков, 7900 орудий и миномётов, около 340 самолётов). Сражения велись южнее и севернее Сталинграда.

Гитлер также принял решение повернуть часть сил 4-й танковой армии генерала Гота с кавказского направления на Сталинград. Немецким танкистам была поставлена задача сокрушить советскую оборону на южных подступах к городу. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал А.Йодль заявил: «Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом».

23 августа 14-й танковый корпус вермахта неожиданно для советской стороны прорвался на стыке 4-й танковой и 62-й армии Сталинградского фронта. Пройдя по тылам советских войск около 60 км, он вышел к Волге севернее Сталинграда в районе Рынка. Под огнем немецких орудий оказались цеха Сталинградского тракторного завода. В тот же день германской авиацией был нанесен сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам Сталинграда. Город был практически полностью разрушен. Современные исследователи считают, что от бомб и гигантских пожаров, возникших после налета, погибло не менее 40 тыс. мирных жителей. К концу Сталинградской битвы в городе осталось лишь 32 тыс. человек.

С 15 августа начались бои за Сталинградский тракторный завод, находящийся практически в черте города. Советское командование пыталось в срочном порядке восстановить положение и закрыть образовавшуюся брешь в обороне, но безуспешно. Немцы закрепились и постепенно стали продвигаться к югу, вглубь района заводских цехов.

В целях улучшения управления войсками, соединения 62-й армии генерала В.Чуйкова, отрезанные от главных сил Сталинградского фронта, были переданы в состав Юго-Восточного фронта. 64-я армия, после упорных боев на подступах к городу, отошла на средний оборонительный обвод и заняла там жесткую оборону. С конца августа начались бои на восточных окраинах Сталинграда, а в середине сентября врагу удалось ворваться в городские кварталы (вернее в их развалины). Начались кровопролитные сражения в самом городе. Его обороной в это критическое время руководил находившийся вместе с войсками начальник Генерального штаба генерал (с 1943 г. маршал) А.Василевский. Связь войск с восточным берегом обеспечивалась кораблями Волжской военной флотилии, судами речного флота.

Советское руководство пристально наблюдало за развитием борьбы. В Сталинград направлялись члены Государственного Комитета Обороны, Ставки ВГК, правительства. Принимались чрезвычайные меры для упрочения обороны. Наносились контрудары по наступающим войскам противника.

Героическое сопротивление советских фронтов подорвало наступательный порыв противника. К середине ноября продвижение гитлеровцев в районе Сталинграда и на его территории было остановлено. Главная ударная группировка фашистского вермахта была обескровлена, а резервы рейха иссякли. Успех оборонительного периода Сталинградской битвы был обеспечен мужеством и боевым мастерством войск, за которыми стояла вся страна.

Советское Верховное Главнокомандование с большим искусством готовило контрнаступление. Проводилось целенаправленное накопление сил и средств, обучались командные кадры. Войска, части и соединения обеспечивались вооружением и боевой техникой. Совершенствовалась организационная структура Вооруженных Сил. Создавались гвардейские армии с большой ударной силой и огневой мощью. Формировались танковые и механизированные корпуса. Улучшалась структура ВВС.

19 ноября 1942 г. войска Красной Армии перешли в контрнаступление в междуречье Волги и Дона. Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось:

«На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 км на северо-западе (в районе Серафимович), а на юге от Сталинграда — протяжением 20 км, наши войска за три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на

60-70 км… Таким образом обе железные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизия противника. Нанесены большие потери семи пехотным, двум танковым и двум моторизованным дивизиям противника. Захвачено за три дня боев 13 тыс. пленных и 360 орудий, а также много пулеметов, минометов, винтовок, автомашин, большое количество складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Противник оставил на поле боя 14 тыс. трупов солдат и офицеров. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора Чистякова, генерал-майора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается».

23 ноября ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала. Ее оборона была прорвана на 300-километровом участке. Глубина продвижения советских войск за первые 12 дней операции «Уран» составила от 40 до 120 км. Советские механизированные соединения, создав плотное кольцо окружения вокруг немецкой группировки под Сталинградом, устремились далее на запад, к Ростову. Вскоре перешли в наступление и советские войска на Северном Кавказе. Командование вермахта в спешном порядке стало отводить оттуда свои силы, опасаясь, что они попадут в новый, еще более обширный котел на Кубани. Инициатива боевых действий вновь, как и зимой 1941/42 г., перешла к советскому военному руководству.

Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под командованием фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск (операция «Винтергевиттер»). Тогда 14 декабря советское командование приняло еще одно важное решение. Главный удар, который должен был нанести Юго-Западный фронт в направлении Ростова-на-Дону с целью захлопнуть ловушку за всеми германскими войсками на Кавказе (операция «Сатурн»), теперь направлялся против котельниковской группировки врага.

К 19 декабря части 4-й танковой армии вермахта столкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й гвардейской армией под командованием Р.Я.Малиновского, в состав которой входили два стрелковых и один механизированный корпус. В ходе Котельниковской операции противнику не удалось деблокировать окруженных.

В начале января пришло время для ликвидации и самой группировки Паулюса. Несмотря на то что она была уже основательно обескровлена и не получала должного снабжения по воздуху (советские зенитчики сбивали огромное количество транспортных самолетов противника, которые направлялись к Сталинграду по приказу Геринга), немецкие солдаты были еще полны решимости к сопротивлению. 4 января 1943 г. Ставка ВГК утвердила план операции по уничтожению окруженного противника, получившей кодовое название «Кольцо». Начало наступления было запланировано на 10 января. 8 января представитель Ставки генерал Н.Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал Рокоссовский направили Паулюсу ультиматум с предложением прекратить сопротивление и капитулировать, однако он был отклонен.

Утром 10 января советские войска перешли в наступление. Операция развивалась довольно успешно, невзирая на сопротивление противника. К исходу 25 января немецкая группировка была зажата на небольшом участке территории в сталинградских развалинах. За две недели окруженный враг потерял более 100 тыс. человек, лишился последних аэродромов, но по требованию из Берлина продолжал упорно сопротивляться. 24 января Ф.Паулюс докладывал своему верховному командованию: «Дальнейшая оборона бессмысленна. Поражение неизбежно. Чтобы спасти еще оставшихся в живых, армия просит немедленного разрешения капитулировать». Последовал отказ. Но это был отказ уже обреченным. 31 января 1943 г. Паулюс, которому за день до этого Гитлер присвоил звание фельдмаршала (по радио) сдался в плен вместе со своим штабом. 2 февраля 1943 г. капитулировали остатки вражеской группировки. В плену оказались 24 генерала и 91 тыс. военнослужащих вермахта. 140 тыс. солдат и офицеров противника было захоронено нашими войсками на поле боя. Безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской наступательной операции составили 155 тыс. человек.

Следует отметить, что отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 г. стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из вражеских солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в живых трупов — обмороженных, больных, обессиленных людей.

После окончания сражений в городе Совинформбюро начало передавать длинный список частей и соединений вермахта, уничтоженных в сталинградском окружении; его чтение занимало не одну минуту. Советские люди ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», -заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 г.

Гигантское противоборство на рубеже великой русской реки Волги — одно из крупнейших во Второй Мировой войне — закончилось сокрушительным поражением врага.

Красная Армия перешла в общее стратегическое наступление. Немецко-фашистские войска изгонялись с Северного Кавказа. На северо-западном участке советско-германского фронта была прорвана блокада Ленинграда. Наступление велось и на западном направлении. От гитлеровских оккупантов были освобождены сотни советских городов и рабочих поселков, тысячи сел и деревень.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Она убедительно продемонстрировала перед всем миром, что СССР является ведущей силой антигитлеровской коалиции в войне против фашистской Германии и ее союзников.

Сталинградская битва вызвала гигантское эхо во всем мире. Под ее влиянием резко возросла национально-освободительная борьба порабощенных фашизмом народов.

Рузвельт прислал Сталинграду грамоту: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии.»

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль в послании И.В.Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:

«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Павлов Яков Федотович — командир пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Донского фронта, гвардии старший сержант.

В период оборонительных боёв в Сталинграде в ночь на 27 сентября 1942 года, выполняя приказ командира роты 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии (62-я армия, Донской фронт) старшего лейтенанта Наумова И.И., разведывательная группа (ефрейтор Глущенко В.С., красноармейцы Александров А.П., Черноголовый Н.Я.), возглавляемая командиром пулемётного отделения сержантом Павловым Я.Ф., захватила в центре города чудом уцелевший 4-этажный жилой дом № 61 Сталинградского облпотребсоюза по улице Пензенской, чтобы закрепиться в нём и не допустить прорыв немецких войск к реке Волге.

В течение 58 дней (с 27 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года) легендарный гарнизон советских воинов-гвардейцев, представителей шести национальностей народов Советского Союза, удерживал «Дом Павлова» и не отдал его врагу. А когда гитлеровцам всё же удалось разрушить одну из стен дома-крепости, бойцы шуткой отвечали: «У нас есть ещё три стены. Дом, как дом, только с небольшой вентиляцией».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года старшему сержанту Павлову Якову Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6775).

Зайцев Василий Григорьевич — снайпер 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, младший лейтенант. В историю вошли его слова: «Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!»

Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград В.Г.Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й армии — 6000. Особенно прославил Зайцева снайперский поединок с немецким «суперснайпером», которого сам Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёнигом (согласно Алану Кларку — начальник школы снайперов в Цоссене, штандартенфюрер СС Хайнц Торвальд).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Зайцеву Василию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Последние попытки

14 октября немецкие войска после мощной авиационной и артиллерийской подготовки пошли на очередной штурм города. На участке около 5 км наступало несколько дивизий. Это наступление противника, продолжавшееся почти три недели, привело к наиболее ожесточенному сражению в городе. Развернулись тяжелые уличные бои за каждый дом, внутри каждого дома за каждый этаж, каждую квартиру, каждый подвал. Обе стороны несли большие потери.

14 ноября немецкое командование предприняло последнюю попытку овладеть городом. Немцам удалось занять южную часть и южнее его на узком участке пробиться к Волге. Но это был последний успех вермахта. Оборонительный этап Сталинградской битвы закончился. В ходе него немецкие войска потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов. Потери войск Красной армии составили около 644 тыс. убитыми и ранеными.

Награда для доблестных защитников

22 декабря 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». Медалью награждались все участники обороны Сталинграда (военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне), задействованные в боях с 12 июля по 19 ноября 1942 г. Всего этой медалью было награждено около 760 тыс. человек.

Медаль «За оборону Сталинграда»

Поделиться ссылкой

Победоносное наступление советских войск под Сталинградом

Наступательный период Сталинградской битвы исчисляется с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 года.

Ставка Верховного Главнокомандования с Генеральным штабом с самого начала Сталинградской битвы искали решение, позволяющее разгромить сталинградскую и кавказскую группировки противника. Руководствуясь пословицей: «Один ум хорошо, а два лучше», Ставка запросила предложения от командующих фронтами. Но, ни К. К. Рокоссовский, ни А. И. Ерёменко ничего стоящего предложить не смогли.

Рокоссовский излагал свои соображения относительно нового наступления с целью соединения с 62-й армией, сражающейся в Сталинграде. А. И. Ерёменко тоже не внёс достойных внимания предложений. Но его ответ необходимо рассмотреть подробнее, так как А. И. Ерёменко и Н. С. Хрущёв утверждали, что под Сталинградом был реализован их план. Может быть, Хрущёв с его уровнем мышления был в этом даже убеждён. Фактически такие заявления совершенно не соответствуют действительности.

Действие войск по плану Ерёменко могло только побеспокоить немцев, но не решало ни одной задачи по разгрому группировки противника. А. В. Исаев о плане А. И. Ерёменко написал следующее: « В таком варианте это не столько контрудар, сколько рейд по тылам противника. Успех его представляется более чем сомнительным… Образование прочного «котла» план командующего Сталинградским фронтом не обеспечивал. В распоряжении противника оставалась железная дорога, идущая из Сталинграда на запад через Суровкино и Обливскую» [1, с. 270-271].

Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления», можно сказать, идею плана, приведшего к разгрому немцев под Сталинградом, приписывает себе и разговор со Сталиным на эту тему датирует 12 сентября. Но неудача с наступлением Сталинградского фронта произошла 18 сентября, когда задействовав сравнительно крупные силы, советские войска не смогли прорвать оборону немцев и после этого начали искать другие решения. Да и само решение о нанесении удара по флангам было правильным, но далеко не новым. Это классика ведения сражения. И. В. Сталин принимал участие в разработке таких планов ещё в 1919 году при разгроме Деникина. Суть была не в этом, а в том, где наносить фланговые удары и какими силами.

Решение данного вопроса принадлежит не Жукову, и тем более не Ерёменко, а Ставке, то есть Сталину и Генеральному штабу. Г. К. Жуков в одной из своих оценок тоже это признаёт, указывая на ключевую роль Ставки ВГК в подготовке операции. Он писал: «Основная и решающая роль во всестороннем планировании и обеспечении контрнаступления под Сталинградом неоспоримо принадлежит Ставке Верховного Главнокомандования и Генеральному штабу» [2, с. 421].

«Действительно взвешенный и работоспособный план был подготовлен советским верховным командованием… Все претензии Ерёменко и Хрущёва на авторство «Урана» в лучшем случае смешны. В отношении действий северной группировки их план был просто чудовищен» [1, с. 274 – 275].

Наступательную операцию советских войск в невиданных до этого для советской армии масштабах назвали, как понятно из вышесказанного, «Уран». А. В. Исаев назвал план этой операции простым и даже изящным, что соответствует выражению «всё гениальное – просто».

Советский Генеральный штаб оказался на высоте и детально разработал план операции. Им были решены тысячи вопросов и поставлены задачи войскам. Каждый из 1 млн. 103 тысяч человек по расчётам генштаба получил всё необходимое для наступления и обеспечения наступления советских войск.

Титанический труд проделали службы тыла, офицерский состав фронтов, скрытно сосредоточив людей и технику в указанных местах. Большой вклад в разработку плана и подготовку операции внесли начальник Главного Управления тыла Красной Армии генерал А. В. Хрулёв и начальник артиллерийского управления, в то время генерал Н. Д. Яковлев, а также генералы авиации А. А. Новиков и А. Е. Голованов, и генерал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко.

25 октября согласно плану был создан Юго-Западный фронт под командованием генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина. Юго-Западному фронту и его 5-й танковой армии отводилась главная роль во всей операции.

Ударная группировка Сталинградского фронта, расположенная южнее Сталинграда, была намного меньше насыщена вооружением по сравнению с Юго–Западным фронтом, так как могла снабжаться только с восточного берега Волги со слабой сетью железных дорог.

У Донского фронта были ограниченные цели. Войскам 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта, находящимся в городе и прижатым к Волге, впору было сдерживать натиск немецких войск. Только при успешном развитии событий они могли имеющимися силами начать теснить немцев от Волги.

При подготовке к операции были учтены недостатки при формировании мехкорпусов. «В сравнении с танковым корпусом удельный вес мотострелков в механизированном корпусе существенно вырос. Если танковая бригада насчитывала по штату 1107 человек, то механизированная бригада – 3707 человек. В танковых бригадах под Сталинградом насчитывалось по факту примерно 70-80 грузовиков, а в механизированных бригадах – 250-350 грузовиков.

Чаще всего механизированные корпуса в Красной Армии были смешанного состава: три механизированные бригады и одна танковая. Организационно танки в механизированных корпусах объединялись в танковые полки, которые могли использоваться отдельно от механизированных бригад» [1, с. 283-284].

На начальника Генерального штаба А. М. Василевского Ставка возложила обязанность координирования действий всех трёх фронтов Сталинградского направления.

Согласно разработанной операции «Уран» ударная группировка Юго-Западного фронта под командованием Н. Ф. Ватутина развернулась на плацдармах на левом берегу Дона у Серафимовича и в районе Клетской. Её задачей было прорвать оборону 3-й румынской армии и развивать наступление на Калач, Советский до встречи с группировкой войск Сталинградского фронта в районе указанных населённых пунктов.

Ударная группировка Сталинградского фронта развернулась южнее Сталинграда в дефиле озёр Цаца и Бацманцак. Задачей Сталинградского фронта был разгром частей 6-го румынского армейского корпуса и развитие наступления на Советский, Калач до встречи с войсками Юго-Западного фронта. Оба фронта имели и другие боевые задачи.

Перебросить свои основные силы через Дон против наших наступающих армий немцы в любом случае не успевали. Кроме того, они не могли оставить Сталинград и бросить против советских войск части, находящиеся в городе.

После встречи групп советских войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов у городов Калач, Советский главные силы немецких войск оказывались в окружении.

Задачей Донского фронта было окружение задонской группировки противника, то есть немецких дивизий, занимавших оборону западнее реки Дон, отрезав их от основных немецких сил, расположенных в междуречье Волги и Дона под Сталинградом и в самом городе. Донской фронт должен был производить удар по обеим берегам Дона. В этом была оригинальность плана операции для Донского фронта.