2 ноября 1930 во время учений московского военного округа в составе спецподразделения с воздуха было десантировано двенадцать человек. Именно этот момент принят за точку отсчета истории наших Воздушно-десантных войск. На протяжении всего своего существования не раз менялся не только статус десантников, но и их обмундирование.

Свой нынешний вид форма нашего ВДВ получила относительно недавно и стала своего рода визитной карточкой одного из элитных подразделений российской армии.

Первая форма десантников

Вплоть до 40-х годов прошлого века форма воздушно-десантного отряда мало отличалась от униформы красноармейцев служащих в авиационных войсках. Она состояла из кожаного или холщового шлема на мягкой подкладке и комбинезона, сшитого из молескина или авизента. О принадлежности отряда к авиации говорили голубые петлицы, пришитые к воротнику комбинезона.

Окантовка петлицы указывала на должностное положение военнослужащего: у командного состава окантовка имела золотой цвет, в свою очередь политработники, сержанты и рядовые носили форму с петлицами черной окантовкой, что считалось повседневным (или как сейчас называется — офисным) вариантом. В начале Великой Отечественной Войны комбинезон заменили на штаны с большими накладными карманами и куртку.

Снаряжение десантника в предвоенные годы, помимо формы, состояла из следующих элементов:

- Основного парашюта. До войны 1941 года и какое-то время после ее начала воздушный десант использовал парашют ПД-6 по сути являющийся лицензированным аналогом американского “Irvin”.До налаживания собственного производства парашютов, советские военные выполняли прыжки с американскими парашютами.

- Запасного парашюта, финского нож или стропореза.

Полная экипировка служащего ВДВ представляла собой:

- два парашюта (основной на спине, запасной в нижней части живота);

- вещевой мешок;

- автоматс вынутым магазином, который крепился вертикально стволом вниз за левым плечом.

В зимнее время к комбинезону с помощью пуговиц или молнии крепился большой меховой воротник на овчинетемно-синего, коричневого или защитного цвета. В поднятом виде воротник стягивался внутренними хлястиками. Зачастую фасон зимней формы одежды ВДВнапрямую зависел от фабрики изготовителя.

После провальной финской кампании, военнослужащих переодели в телогрейки, полушубки, валенки, ватные брюки, шапку-ушанку. В это же время зимний вариант комплектуется маскировочным белым халатом с капюшоном.

«Гвардейский уголок» – околыш на берете ВДВ

К беретам десантников прикрепили красные значки, которые носили на левой стороне беретов в повседневной жизни, а при проведении парадов их наклоняли на правую сторону. Позднее такой значок – околыш на берет ВДВ стал носиться во всех соединениях и частях ВДВ. Однако не было унифицированных его размеров.

И уже с 1989 года на законодательном уровне закрепили обязательное ношение значков единого образца всеми военнослужащими ВДВ. Эти значки представляли собой флажки, которые изготавливались из латуни или рондоля.

Уголок на берет ВДВ СССР сегодня считается коллекционным экземпляром

С 1995 года околыш впервые начал изготавливаться с изображением российского герба. Впоследствии его приняли вместе измененной военной формой, и это было зафиксировано на законодательном уровне. Соответствующие изменения в военную форму одежды десантников внесли задним числом. Это было решение Начальника Центрального вещевого управления российского Министерства обороны в июле 1995 года.

Такие околышки – большая ценность для их обладателей. Особенно те, которые своими собственными руками создавали солдаты-умельцы еще до 1989 года. Более того, большинство околышей, изготовленных до 1989 года, представляют собой раритетные произведения народного промысла и очень ценятся коллекционерами.

Головные уборы парашютистов-десантников

Головной убор являлся еще одним способом показать должностную принадлежность военнослужащего. Для командирского состава после 1938 году в качестве головного убора официально утверждена темно-синяя фуражка.

После 1941 года ее цвет был изменен на защитно-зеленый оттенок.

Верхняя часть, обод и околыш фуражки была декорирована голубым кантом. Также на ней была кокарда с красной звездой, окруженная венком из лавровых листьев. Во время прыжка с парашютом командный состав использовал специальные фуражки, которые крепились под подбородком ремешками.

Рядовые десантники носили пилотки темно-синего цвета с голубым кантом и звездами из сукна, поверх которых крепились красные звездочки.

К началу войны у ВДВ было несколько типовых вариантов одежды, которая зависела от времени года и должностного положения:

| Средний командирский состав | Средний командирский состав | |

| Лето: | поверх повседневной формы маскирующий комбинезон разведывательных войсковых групп, фуражка, хромовые сапоги, автомат ПДД, командирское снаряжение. | Поверх повседневной униформы маскирующий комбинезон, х/б или суконная пилотка, кирзовые сапоги, винтовка ( после осени 1941 автомат ППШ), снаряжение. |

| Зима: | поверх повседневной формы куртка с меховым воротником, снаряжение и оружие, шапка-ушанка и унты. | белый маскировочный халат поверх шинели, оружие и снаряжение. |

Так как во время прыжка каска могла слететь с десантника, этот головной убор использовался исключительно во время наземных сражений.

Форма ВДВ в СССР

Форма ВДВ довоенной поры была такой же, как в ВВС РККА и в первых авиационных батальонах особого назначения. В снаряжение для прыжков входил серо-голубой холщовый или кожаный шлем и аналогичный молескиновый комбинезон . На вороте комбинезона были нашиты петлицы , на которых были знаки различия . В начале войны вместо комбинезонов появились авизентовые куртки со штанами, на которых были большие накладные карманы. Зимой десантники ходили в утепленном овчиной обмундировании с темно-синим или коричневым меховым воротником, застегивающиеся на молнию.

Форма ВДВ России в этот период ничем не отличалась от обмундирования первых авиационных батальонов особого назначения. Прыжковое обмундирование включало в себя:

— серо-голубой холщовый или кожаный шлем на мягкой подкладке;

— свободного кроя молескиновый или авизентовый комбинезон аналогичного цвета, на ворот которого пришивались петлицы с отличительными знаками.

Подразделения ВДВ , принимавшие участие в войне с финнами, были экипированы шапками-ушанками, ватными брюками, телогрейками, полушубками и валенками, белыми маскхалатами с капюшонами. Бойцы стрелковых частей тогда носили буденовки и сапоги . Кроме холщовых шлемов, десантники были оснащены большими пилотскими очками. На кадрах кинохроники и фото формы ВДВ той поры советских десантников можно увидеть в парашютных комбинезонах, шлемах и очках даже во время парадов.

Перед прыжками с парашютом командиры ВДВ надевали фуражки с ремешком на подбородке, а красноармейцы прятали пилотки за пазухи. Тогда не было никаких специальных прыжковых ботинок. Десантники ходили в обычных кирзовых сапогах, командиры – в хромовых сапогах, а зимой в валенках, которые во время раскрытия парашюта часто слетали с ног. Командный состав ходил в меховых унтах.

Десантники ходили в повседневной общевойсковой форме одежды, отличающиеся голубым цветом петлиц, с золотой окантовкой у командного состава. Окантовка петлиц у политработников, рядовых и сержантов была черной. Обмундирование командиров отличалось наличием голубых кантов на воротнике, верхнем краю обшлагов, боковых швах галифе. Офицеры ходили в фуражках с голубыми кантами и красными звездочками или темно-синих пилотках с эмалевыми красными звездочками.

С 1938 года в качестве головного убора для командного состава была утверждена темно-синяя фуражка . В 1941 году она была заменена аналогичным изделием, но уже защитно-зеленого цвета. Околыш фуражки , ее обод и тулейная часть оснащались голубым кантом. Также фуражка пополнилась кокардой с красной звездой, окруженной лавровым венком. Эти звездочки на кокарде головных уборов сохранились и в современной форме ВДВ . Рядовые носили темно-синие пилотки с голубым кантом и суконными звездами, на которых сверху крепились красные эмалевые звездочки. Во время десантирования командирами использовались фуражки , оснащенные специальными ремешками. Солдатские же пилотки просто снимались с головы.

Уже в сороковых годах военная форма для воздушной разведки была изменена на авизентовые куртки с брюками. Штаны имели огромные накладные карманы. Зимняя одежда у десантников СССР утеплялась овчинным обмундированием: коричневым или темно-синим воротником из меха, который застегивался на молнии.

В начале войны комбинезоны были заменены на авизентовые куртки и штаны с большими накладными карманами. Под куртками и штанами служащие ВДВ носили стандартную общевойсковую форму одежды. Зимнее обмундирование утеплялось большим темно-синим или коричневым меховым воротником из овчины, который застегивался на молнию и перекрывался встречным клапаном. Зимняя одежда солдат во время финской войны также включала шапку-ушанку, телогрейку, ватные штаны, полушубок, валенки , белый маскировочный халат с капюшоном . Петлицы были голубыми для всех видов категорий военнослужащих. Отличалась лишь окантовка, которая была золотистой у командиров и черной у старшин, сержантов, рядовых и политработников. Голубой кант по воротнику, по боковым швам галифе и по отворотам на конце рукавов был отличительной чертой командирского обмундирования. Дополняла форму командира темно-синяя (с 1938 года), или защитно-зеленая (с 1941 года) фуражка с голубым кантом на тулье и околыше, ободе фуражки . После 1939 года на фуражке появилась кокарда , состоящая из красной звездочки, наложенной на двойную золоченую бухточку, окруженную лавровым венком. Кокарда ВДВ до сих пор украшается подобной звездой. Еще один распространенный головной убор – темно-синяя пилотка с голубыми кантами и суконной звездой, сверху на которую крепилась красная эмалевая звездочка.

Голубая окантовка на воротниках, боковые швы на галифе и в отворотах на концах рукавов — это были отличительные черты в командирском обмундировании. Дополняли командирское обмундирование темно-синие (1938 года) либо защитно-зеленые (1941 года) фуражки с голубыми кантами на тульях и околышах, ободах фуражек. Начиная с 1939 года фуражки стали обладать кокардами из красных звездочек на двойных золоченых бухточках в окружении лавровых венков.

Еще одним распространенным головным убором была темно-синяя пилотка с голубыми кантами и суконной звездой, к которой крепили красную эмалевую звездочку. Перед прыжками с парашютом командный состав надевал фуражки с ремешком на подбородке, а красноармейцам оставалось прятать пилотки , кто куда мог.

В 1941 году летняя советская общевойсковая форма для женщин была дополнена беретом. В воздушно-десантных войсках этот головной убор использовался лишь с 1967 года. Изначально берет в форме советских десантников, как и в армиях других государств, был малиновым. От иностранных советский вариант отличался наличием голубого флажка, который носил название «уголок». Со временем береты стали обязательным атрибутом формы ВДВ (офицеров и солдат). Однако имелись определенные отличия: к офицерским беретам спереди пришивали кокарду ВДВ , к солдатским – красную звезду с изображением колосков пшеницы. В 1968 году цвет данного головного убора с малинового заменили на голубой . Уголок берета, наоборот, вместо голубого, стал красным. Спереди головного убора осталась только звезда в венке овальной формы.

Военная одежда сил ВДВ была разделена на 4 группы:

- летняя форма одежды на каждый день для сержантов, солдат;

- летняя повседневная одежда сержантов, курсантов ВДВ , солдат;

- летняя повседневная одежда курсантов, где петлицы и погоны указывали на род войск;

- зимняя одежда для сержантов, курсантов, военных строителей, где петлицы , погоны и знак на рукаве – по роду войск.

К тому же военная форма в СССР должна была учитывать и климатические особенности той местности, где находились войска. Например, в финской войне зимняя одежда солдата была дополнена:

- шапками-ушанками,

- телогрейками,

- ватными штанами,

- белыми маскировочными халатами и капюшонами.

Остальная военная одежда в СССР, например, для стрелковых подразделений, выглядела, как простая буденовка и сапоги . Еще к холщовым шлемам у десантников были большие очки для пилотов. Такой атрибут был выдан в связи с тем, что им часто приходилось спускаться с парашютом. Если хорошо приглядеться к фото или кино материалам тех времен, то можно увидеть, что даже парадная одежда могла состоять из шлемов и очков, и парашютного комбинезона.

Военная форма офицера СССР имела фуражку с ремешком на подбородке для прыжков с парашютом, простые красноармейцы пилотки прятали за пазуху. Специальной обуви для прыжков не предназначалось, поэтому валенки часто спадали с ног при раскрытии парашюта. Офицерская обувь предполагала еще и существование меховых унт.

Обычная форма ВДВ в России отличалась от других войск только голубыми петлицами, у офицеров вокруг них была золотистая окантовка. Кант на петлицах у политработников, сержантов или рядовых был черным цветом, это считалось неким офисным вариантом. Еще офицеры отличались голубыми кантами на воротнике и верхнем крае обшлагов, боковыми простроченными швами на галифе. Фуражки с голубыми кантами и красными звездами или темно-синие пилотки с красными звездами из эмали – все это было характерно именно для руководящего состава ВДВ .

При существовании Советского Союза ВДВ Украины ни чем не отличались по своей военной форме от Российских войск, на территории всего СССР действовал один единственный шаблон. После распада державы Украине пришлось «перерисовать» не только смысл самого рода войск, но и форму разведки. До последнего времени ВДВ этих двух стран можно было различить только по разным нашивкам, где изображены гербы разных стран. Украина на своей форме изображает тризубец на желто-голубом фоне.

Форма в ВДВ состояла также из двубортных командирских шинелей темно-синего цвета, а впоследствии – серого общевойскового цвета, с командирскими ушанками. В период войны десантники ходили в различных маскировочных комбинезонах – белых зимних и пятнистых летних, как и разведчики, и стрелки штурмовых групп. Выдачу специального воздушно-десантного обмундирования (комбинезонов, шлемов, унт) осуществляли перед высадкой парашютных десантов. После выполнения задания его изымали, заменяя общевойсковым.

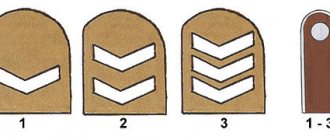

После того, как были введены погоны , десантники начали ходить с авиационными знаками отличия. У рядового и сержантского состава были голубые погоны с черной окантовкой, лычки же были кирпично-красного цвета. Выходные кителя офицеров выделялись голубой окантовкой, а фуражки – голубым околышем.

Указом от 1988 года были приняты следующие образцы формы для служащих в военно-десантных войсках.

В парадной форме ВДВ летней появились такие изменения:

- Фуражки цвета морской волны с голубым околышем;

- Открытый мундир;

- брюки навыпуск цвета морской волны;

- белая рубашка с черным галстуком;

- черные ботинки или полуботинки :

- белые перчатки .

В парадно-выходном зимнем варианте:

- шапки-ушанки, папахи для подполковников;

- шинели стальной расцветки;

- открытый мундир;

- синие брюки навыпуск;

- белая рубашка с черным галстуком;

- черные ботинки или полуботинки :

- коричневые перчатки :

- белое кашне.

В летней полевой форме одежды:

- камуфлированная расцветка полевой фуражки :

- десантная куртка и брюки :

- тельняшка :

- сапоги или ботинки с высокими берцами;

- снаряжение .

В зимней полевой форме одежды:

- шапки-ушанки;

- десантная зимняя куртка и штаны цвета хаки :

- тельняшка :

- сапоги или ботинки с высокими берцами;

- перчатки коричневой расцветки;

- серое кашне.

Зимняя форма ВДВ офицера была укомплектована темно-синей двубортной шинелью, потом цвет был сменен на обычный серый , ушанками. Полевая одежда войск не отличалась от других подразделений на момент войны, поэтому зимой для всех были белые маскировочные комбинезоны , а летом расцветка менялась на камуфляж .

Специальное обмундирование десантникам выдавалось непосредственно перед высадкой, позже форма заменялась на обычную, можно сказать, офисную, а одежда спецназа изымалась. Как только были введены погоны , ВДВ стали ходить с авиационными знаками отличия. Для рядовых и сержантов вводились голубые погоны с черной окантовкой, а лычки – кирпично-красного цвета. Парадная форма всегда отличалась синим кантом, фуражки – голубым околышем. Эта же форма была характерна и для ВДВ Украины на момент нахождения в составе СССР и военных действий по одну сторону.

Эволюция головного убора ВДВ

Визиткой современного десантника смело можно назвать голубой берет, вот только частью униформы она стала только после 1969 года. 30 июня 1967 года командующим ВДВ генерал-полковником Маргеловым В.С. был утвержден новый образец формы, созданной по эскизам художника А.Б. Жука.

Художник предложил два варианта внешнего вида служащих ВДВ:

- Повседневная форма одежды ВДВ включала берет защитного цвета и красной звездой. Данная расцветка головного убора осталась на бумаге.

- Второй вариант предполагал ношение малинового берета, именно он был принят.

Правая сторона берета была украшена голубым флажком с символикой ВДВ, так называемый “уголок”, а на лицевой стороне берета красовалась звезда, окруженная венком из колосьев.

Для офицерского состава предусматривался берет с кокардой образца 1955 года и звезда с крыльями.

Во время военного парада 7 ноября 1967 года по Красной площади прошли парашютно-десантные войска в малиновых беретах. А уже в 1969 году вышел приказ, где официально была утверждена форма для служащих ВДВ нового образца с голубым беретом.

У десантников и разведчиков ВДВ традиция ношения берета отличается. Первые носят берет загнутый направо, в то время как у спецназа воздушных войск существует негласное правило загибать берет налево.

Голубые береты ВДВ — как они появились

Увидев голубой берет на человеке в военной форме, не многие в России смогут распознать, в каком роду войск этот человек служил или служит. Этот головной убор считается традиционной составляющей военной формы в целом не только в России, однако лишь в этой стране голубой берет носят только служащие Воздушно-Десантных войск. Но не всегда цвет головного убора был голубым. Берет имеет свою историю происхождения, свою репутацию, которой гордится каждый служащий ВДВ, потому что именно благодаря этой самой узнаваемой составляющей военной формы служащего сразу видно издалека и тотчас можно сообразить, где конкретно он служит. А ВДВ в России считается одним из самых престижных родов войск, куда хочет попасть множество новобранцев срочной службы.

История голубого берета.

Военная форма ВДВ утверждалась в конце 60-х годов прошлого века. Береты были введены сразу же как единственный образец головного убора, так как они были распространены и раньше, в том числе, среди военнослужащих других государств. Вероятно, первыми, кто начал носить берет в качестве военного головного убора, были шотландцы, живущие в 17-18 веках. В принципе, он существовал и раньше, но был, скорее неофициальным (однако, не только в Шотландии, но и в Испании и Франции). Моду на береты в военной форме ввели одновременно Британия и Франция в Первой мировой войне, передав ее сначала Германии, а потом и США. Вторая Мировая война еще больше распространила традицию на ношение этого головного убора в Вооруженных силах различных стран. В СССР эта мода дошла только к началу 60-х годов. Примечательно, что первыми, кто стал носить эту

вещь, были служащие морской пехоты. Однако уже тогда на берете присутствовали дополнительные опознавательные значки. В ВДВ береты пришли лишь в 1967 году. Не многие знают, что изначально береты предполагались совсем не голубые, а малиновые. Голубой цвет в форме Воздушно-Десантных войск присутствовал только в виде кантиков, погон. Малиновый цвет был инициативой художника по фамилии Жук, который взял за образец береты служащих ВДВ других стран. Однако малиновый цвет был не единственным. Художник показал два варианта цветового решения генералу-полковнику Маргелову. Кроме малинового был берет защитного цвета. Его предполагалось надевать в повседневной службе. Впрочем, этот цвет так и остался в проектах и никогда не воплотился в жизнь. Малиновый цвет показался Маргелову более пригодным для таких случаев, как парады, поэтому он не был утвержден в качестве повседневного вариант.

В 1967 году была утверждена новая военная форма, в том числе и берет. И в этом же году служащим ВДВ предоставили возможность продемонстрировать на себе малиновые береты на параде. Однако этот цвет недолго присутствовал в военной форме. По каким-то причинам высшим командованием было принято решение сменить цвет. Вероятно, малиновый не понравился государственным лицам союзной важности, а, может быть, не хотелось устраивать потенциальную путаницу со служащими ВДВ других стран. Также существует версия, согласно которой голубой цвет ассоциировался с небом, в связи с чем он больше подходил именно ВДВ. Никто точно не может сказать причины перемены цвета берета. Историки знают точно одно: служащим берет явно пришелся по нраву. В 1969 году цвет был изменен на тот, что мы можем видеть сейчас – голубой. Причем, уже не существовало повседневного и парадного варианта, выражающегося в цвете. На беретах гвардейцев был прикреплен красный значок ВДВ, чей внешний вид существенно отличался от значка к значку. Он носился по левую сторону берета в непраздничные дни, а на парадах перемещался на правую сторону. Позже такие значки в форме флажка стали носиться во всех частях. Последствием этого стало отсутствие унификации точного размера и пропорций. В 1989 году законодательно была закреплена обязанность носить значок единого образца служащими всех частей и подразделений. Они представляют собой флажки, которые, чаще всего, сделаны из латуни. Ранее, когда образец флажка не был утвержден в качестве единого, военнослужащие придумывали абсолютно разные его варианты, содержащие особенные черты, которые, по их мнению, выделяли ВДВ среди других родов войск. Изготавливались такие флажки в то время с помощью подручных средств каждым служащим. Чаще всего на таких флажках можно было увидеть звезду – символ СССР, символ ВДВ. В 1995 году в качестве такого значка впервые изготавливалось изображение герба России, в дальнейшем этот значок был принят в рамках изменений военной формы в целом уже путем издания законодательного акта. Такие значки представляют собой большую ценность для их владельцев, которые собственноручно создавали его до 1989 года. Кроме того, это целый клад для коллекционеров, которые платят немалые деньги за эксклюзивный вариант флажка (например, с автографом владельца).

На сегодняшний день голубой берет является самой узнаваемой чертой служащих ВДВ наравне, пожалуй, только с тельняшкой. Не стоит путать его с краповым беретом. Последний имеют право получить служащие лишь нескольких органов и подразделений: МВД, ФСКН, ФСИН. И не так уж просто его заполучить: служащий проходит полосы препятствий, несколько боев, смоделированных ситуаций из службы. Кроме того, краповый берет носят на левую сторону, а голубой — на правую. Единственное исключение для голубого берета – парад, но на нем абсолютно все военнослужащие носят свои береты на левую сторону, так требует протокол мероприятия. Стоит отметить, что, несмотря на то, что голубой цвет берета присутствует в вооруженных силах других стран, а также в ООН, оттенок берета ВДВ совершенно не похож на все остальные. Так и должно быть, иначе в каком-либо конфликте было бы очень неловко спутать представителей не просто разных родов войск, но и разных стран в принципе. Голубой берет в настоящее время является предметом гордости каждого служащего в ВДВ, в свой профессиональный праздник 2 августа каждый служащий, даже бывший, при выходе из дома на празднества всегда захватит с собой голубой берет.

05.04.2016

К другим записям

Одежда десантников в Советском Союзе

Воздушно-десантные войска были обособлены в отдельный род войск лишь в 1991 году. До этого момента десантники относился к сухопутным войскам, ВМФ, ВВС, а с 1946 года включены в резервный состав ВГК и напрямую подчинялись верховному главнокомандующему.

В связи с этим цветовая гамма формы и знаки различия высшего и младшего командного состава ВДВ были связаны с родом войск, к которому они принадлежали в данный момент.

Кроме того вид обмундирования советского десантника зависел от климатических условий места высадки и должности служащего. Принято выделять четыре группы военной одежды советских ВДВ:

- повседневная летняя форма для сержантов и рядовых;

- летняя форма для сержантов, рядовых и курсантов военно-воздушных сил;

- повседневный летний комплект с погонами и петлицами для курсантов;

- зимний вариант формы с нарукавными знаками отличия для сержантов, военных строителей и курсантов ВДВ.

В начале Великой Отечественной в экипировку парашютистов входила темно-синяя шинель, чуть позже ее цвет был изменен на общевойсковой. Также экипировка спецназа ВДВ включала в себя так называемые маскировочные халаты: белые для зимнего времени и защитной пятнистой расцветки для лета. Точно такие же халаты носили разведчики и стрелки штурмовой группы.

На время спец задания десантная группа дополнительно комплектовалась спецобмундированием. Сюда входил комбинезон, шлем, унты, защитные очки.

После введения погон появились авиационные знаки отличия. Знаменитая эмблема с парашютом и двумя самолетами по сторонам была введена в 1955 году. Именно этот значок сегодня является символом единения и братства служащих в воздушных войсках.

В 1979 года в Афганистан был введен ограниченный контингент войск, в числе которых присутствовала специальная группа ВДВ. В виду климатических условий территории присутствия была разработана специальная форма для спецназа ВДВ. Прообразом послужило обмундирование армии президента Конго.

Николай Стариков

Источник: museumvdv.ru Голубой берет – предмет формы одежды воздушно-десантных, десантно-штурмовых подразделений и частей специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС СССР и РФ. Одновременно он является одним из символов отечественных Воздушно-десантных войск. Ровно 50 лет назад голубой берет стал элементом униформы в Воздушно-десантных войсках СССР.

Точная дата его появления в 1968 году не установлена. В настоящее время существует версия, основанная на статье Алексея Степанова «Береты в Вооружённых силах СССР» (военно-исторический журнал «Цейхгауз», 1991 г.).

В июне 1967 года, командующий ВДВ генерал-полковник Василий Филиппович Маргелов, обдумывая новую форму для ВДВ, решил взять за образец чёрный берет морской пехоты, введённый ещё в 1963 году, и приказал разработать эскизы. Рисунки новой униформы для десантников разрабатывал художник Александр Борисович Жук. 30 июня 1967 года командующий ВДВ утвердил его рисунки новой формы одежды для десантников, в том числе и два берета. При повседневном обмундировании предполагалось ношение берета защитного цвета с красной звездой. Однако этот берет так и остался на бумаге. Другой рисунок демонстрировал десантника в малиновом берете. На нём командующий ВДВ поставил резолюцию: «Оставить для парадов в Москве». Малиновые береты стали поступать на снабжение ВДВ в августе-сентябре 1967 года. На военном параде 7 ноября 1967 года парашютно-десантные подразделения впервые прошли по Красной площади в новой форме и беретах. Позднее малиновые береты были заменены на голубые. В августе 1968 года при вводе войск в Чехословакию советские десантники были уже в беретах голубого цвета, и, судя по рассказам очевидцев, местные жители поначалу принимали их за представителей миротворческих войск ООН.

Советские десантники в малиновых беретах образца 1967 года. Чехословакия, г. Прага, 1968 год.

Существуют данные о том, что в малиновых беретах в Чехословакию входили военнослужащие 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной дивизии. А военнослужащие 7-й Каунасской гвардейской воздушно-десантной дивизии, также входившие в ЧССР, были в беретах голубого цвета.

В 2012 году автор статьи о беретах А. Степанов в новой статье «Униформа и знаки различия ВДВ. Часть 3. 1967-1968 гг.» (журнал «Цейхгауз» № 4 / 2012 г.) пересмотрел старую версию появления голубого берета:

«В далёком 1990 г. при подготовке статьи по истории советских беретов в 1-й номер журнала «Цейхгауз» я, доверившись рассказу одного из участников чехословацких событий, написал, что в августе 1968 года при вводе войск в Чехословакию советские десантники были уже в беретах голубого цвета и, судя по рассказам очевидцев, местные жители поначалу принимали их за представителей войск ООН».

Увы, это оказалось всего лишь красивой легендой, не имеющей ничего общего с реальностью. Историк-любитель Александр Серебряков из Литвы в течение нескольких лет встречался и беседовал с бывшими офицерами 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проживавшими в Каунасе и принимавшими участие в операции «Дунай». Все они подтвердили, что в 1968 г. на территории Чехословакии десантники носили только малиновые береты. Об этом свидетельствуют и фотографии из их семейных архивов.

В этом плане интерес представляют воспоминания Бориса Шмелёва, проходившего срочную службу в 1141-м гвардейском артиллерийском полку 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии: «…В дополнение к ним всем выдавались тельняшки, малиновые береты и зимние десантные куртки на вате! … В Прагу мы прибыли в тонких хлопчатобумажных шлемах для прыжков, застёгивающихся под подбородком. А уж там кто, что хотел, то и носил: шлем или обычную пилотку…».

«Малиновые береты, тельняшки и куртки, кстати, у нас тогда же (в ноябре 1968 г. по возвращении в Литву. — Прим. авт.) отобрали, объяснив, что выданы они были только «на Прагу»».

Таким образом, в августе 1968 года береты голубого цвета ещё не поступили в ВДВ.

Инициатором введения голубых беретов считается заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов. В биографии «Десантник № 1 генерал армии Маргелов» (2003 г.), авторами которой являлись сыновья командующего ВДВ — Герой Российской Федерации полковник ВДВ Александр Васильевич Маргелов и Василий Васильевич Маргелов, можно найти данные о появлении первого голубого берета:

«Генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов, ветеран войск, внес предложение изменить головной убор, ввести голубой берет. Инициатива нашла у Маргелова горячее одобрение, так первые опыты показали, что солдатам берет был по душе…

…Несколько позже (в 1968 году) малиновые береты заменили на голубые. 26 июля 1969 года приказом МО СССР № 191 были введены очередные правила ношения военной формы одежды. В них впервые «официально» появился берет голубого цвета (до этого приказов о введении беретов для ВДВ не было)».

Заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке (1964-1975 гг.), генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов.

На фотографии: летняя повседневная форма одежды сержантов, солдат и курсантов Воздушно-десантных войск образца 1969 года.

Поэтому, наиболее вероятным годом появления голубого берета в ВДВ можно считать всё же именно 1968 год. Сыновья генерала армии В. Ф. Маргелова, наверняка были в курсе описываемых событий, ведь тот же автор книги полковник А. В. Маргелов начал службу в ВДВ СССР ещё в 1971 году, когда в Вооружённых Силах служили непосредственные участники принятия беретов.

Кроме того, сам голубой берет был соотнесён по цвету с формой одежды воздушно-десантных войск образца 1963 года. Приказом Министра обороны СССР № 160 она была введена в июле 1963 года как новая форма одежды для воздушно-десантных войск, и в парадно-выходном варианте, а для офицеров ВДВ и в повседневном виде была сходна с формой одежды для авиации.Наиболее вероятным является то, что в 1968 году после событий в Чехословакии, где десантники впервые массово надели малиновые береты, генерал И. И. Лисов внёс предложение заменить их голубыми. Командующий ВДВ поддержал идею своего заместителя. И в конце 1968 года в войска была отправлена пробная партия голубых беретов. После положительных отзывов из войск данный берет было решено принять в качестве элемента повседневной формы одежды.

26 июля 1969 года приказом МО СССР № 191 были утверждены новые Правила ношения военной формы одежды, введённые 1 января 1970 года. Именно в новых Правилах голубой берет был утверждён официально. В статье 60 «Повседневная форма одежды» берет был отнесён к летней форме ВДВ с соответствующим рисунком.

Шерстяной голубой берет состоял из цельного донышка и околыша. Спереди крепилась пятиконечная звезда с эмблемой (солдат и сержантов прикреплялась звезда в венке, а для офицеров – кокарда ВВС), слева нашивался флажок из красного приборного сукна в виде треугольника с эмблемой воздушно-десантных войск. Причём, в Правилах ношения красный флажок с эмблемой ВДВ на рисунке отсутствовал, но, несмотря на это, носился на левой стороне военнослужащими гвардейских частей, а на парадах в Москве перемещался на правую сторону. Идея ношения флажков принадлежала также Командующему ВДВ. В отличие от флажков голубого цвета на малиновых беретах, размеры которых были указаны в технических условиях на изготовление, красные флажки в каждой части изготавливались самостоятельно и не имели единого образца.

Десантник в голубом берете образца 1969 года. Обложка журнала «Советский воин» (№ 18, 1972 г.).

Новый берет по указанию командира части десантникам разрешалось носить при повседневной и полевой летней форме одежды.

Военнослужащие 822-й отдельной роты специального назначения Главного разведывательного управления (ГРУ), входившей в состав Уральского военного округа (в/ч 74973). Арамиль, 1970-1971 гг. Из личного архива бывшего военнослужащего роты Введенского Михаила Константиновича.

Существует мнение, что голубые береты образца 1969 года по степени редкости стоят наравне с малиновым беретом образца 1967 года. На старых фотографиях данный берет выделяется своей мешковатой формой и отсутствием обтачки нижнего края околыша полоской из черного или серого дермантина.

Кадр из фильма «Офицеры» (1971 г.). Личный состав батареи отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона ВДВ в голубых беретах образца 1969 года.

1 ноября 1973 года Приказом МО СССР № 250 были утверждены новые Правила ношения военной формы, введённые в действие с 1 января 1974 года. Теперь военнослужащие ВДВ могли носить голубой берет вместе с парадной формой (в этом случае под китель вместо рубашки надевалась тельняшка). Голубой берет разрешалось носить и вместе с полевой формой, в которую входили различные средства маскировки и камуфляжные костюмы, никак не регламентированные Правилами ношения.

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола в голубых беретах образца 1973 года. Конец 1970 — начало 1980-х годов.

На фотографии: летняя повседневная форма одежды сержантов, солдат и курсантов Воздушно-десантных войск образца 1988 года.

Только 4 марта 1988 года в новых правилах ношения одежды было закреплено ношение флажка на беретах всеми военнослужащими Воздушно-десантных войск, десантно-штурмовых частей и частей специального назначения СпН ГРУ ГШ.

В мае 1994 года Указом Президента РФ (от 23.05.94, № 1010) была введена новая форма одежды для Вооружённых Сил Российской Федерации. Приказом министра обороны РФ от 28 мая 1994 года № 255 были введены в действие «Правила ношения военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации утверждённых Указом Президента Российской Федерации военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям». Берет ВДВ получил новые кокарды для рядового и офицерского состава образца 1994 года и установленную эмблему (как на пилотках). Берет офицеры, прапорщики и военнослужащие-женщины носили с кокардой в обрамлении эмблемы золотистого цвета; старшины, сержанты, солдаты и курсанты – с кокардой золотистого цвета.

Десантники в голубых беретах образца 1994 года. 2000-е годы.

На фотографии изображён военнослужащий ВДВ в летней форме образца 2010 года.

Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» была введена новая форма ВС РФ, при которой берет ВДВ остался без изменений. Правда, кроме десантников шерстяной берет голубого цвета стали носить военнослужащие военно-воздушных сил и Воздушно-космических сил.

На фотографии: генерал-майор ВДВ в летней повседневной форме одежды для строя (вариант № 1) образца 2015 года.

Приказом Министра обороны РФ от 22 июня 2015 года № 300 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации» в форму ВС РФ были внесены изменения. Теперь шерстяные голубые береты ВДВ и ВВС носятся с кокардой золотистого цвета.

Автор: А. С. Мамакин, старший научный сотрудник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности парадной формы ВДВ старого образца

Для проведения торжественных мероприятий у воздушной пехоты был предусмотрен парадный комплект форменной одежды, представленной в летнем и зимнем варианте. В 1988 году она претерпела ряд изменений.

Летняя парадная форма старого образца:

- фуражка с околышем;

- брюки навыпуск;

- открытый мундир;

- белая рубашка;

- черный галстук;

- белые перчатки;

- черные полуботинки или ботинки.

Парадный комплект летней униформы имел расцветку голубой (морской) волны.

Парадная зимняя форма солдата ВДВ старого образца:

- шапка-ушанка, у подполковников папаха;

- серая шинель;

- открытый мундир;

- синие брюки навыпуск;

- белая рубашка;

- черный галстук;

- белый кашне;

- коричневые перчатки;

- черные ботинки.

С 1967 года частью парадного комплекта одежды стал берет, заменивший собою фуражку.

Новый образец формы ВДВ

Различные условия и ситуации, в которых может оказаться десантник, да и любой другой военнослужащий, диктуют определенные требования непосредственно к форме, используемым тканям и цветам. И, конечно же, не следует забывать о функциональности. Новая форма ВДВ была сшита из высококачественного материала от российских производителей с применением последних нанотехнологий. В частности, это ткань рипстоп с упрочняющей структурой плетения и армированная нить, повышающая прочность материала, не увеличивая его вес.

Большое внимание было уделено разработке зимнего комплекта формы, который проверялся при очень низких температурах и сильных ветрах. Мужские пальто для офицеров на 90% состоят из шерсти, женские варианты полностью шерстяные и облегченные.

Для различных ситуации и погодных условий предусмотрены подходящие комбинации одежды для служащих в ВДВ . Новая форма имеет функциональную куртку, которую можно надеть в прохладную погоду с отстегивающейся подкладкой или без нее при более благоприятных условиях. По сути, она теперь трансформер, способный превратиться и в легкую ветровку, и в теплый бушлат . Кофта под курткой еще лучше согреет от ветров. Комбинезон закрытого кроя из водоотталкивающей ткани будет уместен во время дождя.

Были учтены и ранние недоработки. В частности, удлинились уши у шапок-ушанок, которые теперь перехлестывают друг друга, застегиваются на липучку и защищают подбородок. Верхний клапан на ушанке теперь отгибается, образуя солнцезащитный козырек. Вместо валенок военнослужащих переобули в теплые сапоги со вставками. Полевые ботинки изготовлены из мягкой гидрофобной кожи, имеют литую резиновую подошву. Утепленный вариант полевой формы теперь в комплекте имеет жилет , не препятствующий движениям. Специально разработанный шарф-манишка отлично защищает от ветра. Опытные образцы формы для использования в жарком климате все еще дорабатываются.

На Параде Победы 2014 года на обозрение всей страны была представлена новая парадная форма ВДВ Российской Федерации. Ею уже экипированы практически все части и подразделения этих родов войск.

Форма в новом исполнении 2014 года может комбинироваться по-разному:

- для прохладной погоды достаточно будет надеть куртку с подкладкой,

- для ветряных условий под куртку рекомендуется надеть кофту,

- в дождливую погоду спецназ ВДВ может надеть нательную флисовую рубашку с водозащитным комбинезоном.

В период фазы активного обучения или марш бросков ВДВ ходит в своем обычном обмундировании. На теоретических занятиях бойцы носят более легкую форму одежды, офисную.

Форма ВДВ России в 2014 году прошла целый ряд изменений: уши на шапке-ушанке стали более длинными, легко перехлестываются сзади и застегиваются при помощи липучки, это достаточно важно и удобно для подбородка. На шапке есть верхний клапан, который может при надобности превращаться в козырек от солнца. Верхняя одежда тоже претерпела множество изменений, например, куртку можно разобрать на несколько элементов. Она стала неким конструктором, который можно трансформировать от обычной ветровки до теплого бушлата.

Вся полевая форма 2014 года состоит из 16 предметов, которые легко вмещаются в рюкзак . В зависимости от времени года рюкзак может быть легким или тяжелым. В новой полевой обуви валенки заменили теплыми сапогами с вставками. Также добавился зимний жилет десантника, не стесняющий движений. Ко всему комплекту прибавили и теплый шарф-манишку, и удобную балаклаву. Комбинезоны разведки изготовлены из непромокаемого материала.

Новая форма ВДВ зимнего образца была проверена и очень низкими температурами, и пронзительным, достаточно сильным ветром. Министр обороны вручал воинам-десантникам Орден Кутузова, и мероприятие проводилось на открытом плацу. Десантники прошли маршем перед высшим руководством Российской армии. В 74-ю бригаду привезли эту форму в качестве экспериментальной. Сейчас же вся форма одежды , состоящая из девяти различных вариантов, утверждена.

Форма ВДВ России предусматривает в различных ситуациях свою комбинацию одежды. В прохладную погоду солдатам достаточно добавить куртку либо с подкладкой, либо без нее. В ветреную погоду под курткой военнослужащие носят кофту. В дождливую погоду они могут ходить в водозащитном комбинезоне, нательной флисовой рубашке и т.д. В период активной фазы службы: марш-бросков, учений, военнослужащие ходят в своем обмундировании. Во время занятий по теоретической подготовке воины ходят в более легкой форме.

Форма ВДВ 2014 претерпела много изменений, касающихся деталей. Ушанки теперь с длинными ушами, легко перехлестывающимися друг с другом и застегивающимися при помощи специальной липучки, что важно для защиты подбородка. Ушанка снабжена верхним клапаном, который может отгибаться и превращаться в солнцезащитный козырек.

Тяжелая обувь заменена утепленными сапогами, оснащенными специальными термовставками. Изменения коснулись также и верхней одежды. Дополнительно к современной военной форме ВДВ (фото представлено в статье) прилагается утепленный жилет . Как свидетельствуют десантники, он нисколько не стесняет движений при выполнении физических упражнений. Кроме жилета, в комплект современной формы добавлены удобная балаклава , а также и шарф-манишка, которым десантник может прикрыться от ветра. В зависимости от погодных условий, куртка способна трансформироваться, становясь ветровкой или утепленным бушлатом.

Много изменений касается верхней одежды. Современную куртку десантника можно разобрать на несколько элементов. Она теперь, по сути, является конструктором с возможностью трансформации, превращаясь то в ветровку, то в утепленный бушлат .

Полевая форма воина ВДВ состоит из шестнадцати предметов, которые легко помещаются в компактном рюкзаке. Вес рюкзака в теплую погоду увеличивается, в холодную – резко уменьшается. А валенки заменены новыми теплыми сапогами с вставками. В утепленном варианте полевой формы теперь есть жилет , не стесняющий движений десантника. Нельзя не упомянуть о специальном шарфе-манишке, служащем защитой от ветра, и удобной балаклаве. Комбинезоны выполнены в непромокаемом варианте.

Подготовка и работа десантников осуществляется в любое время года и при любых погодных условиях, будь то жара, мороз или проливной дождь, поэтому для успешного выполнения заданий форма ВДВ должна быть наилучшим образом подстроена под любые условия.

Современный комплект одежды подразумевает собой специальный костюм многослойного типа. Отметим, что полевой вид одежды будет совершенно одинаковым как для солдат, так и для офицеров. В комплект современной одежды полевого назначения входят:

- Несколько курток отличающихся в зависимости от сезонности;

- Соответствующий костюм :

- Жилетка утепленная;

- Берет и шапка :

- Три пары разных по сезону ботинок;

- Две пары перчаток и рукавиц;

- Балаклава .

Отличительные особенности полевой формы

В распоряжении советских парашютистов было два варианта одежды для полевых условий: летняя и зимняя. Комплект летней полевой формы включал в себя:

- фуражку;

- куртку и брюки защитной расцветки;

- тельняшку;

- сапоги или высокие ботинки.

Описание зимней формы ВДВ:

- шапки-ушанки;

- куртка и штаны цвета хаки;

- серый кашне;

- коричневые перчатки;

- берцы или сапоги.

Ввод советских войск в Афганистан потребовал от руководства пересмотреть экипировку служащих. На смену классической полевой униформе приходит ее облегченный вариант, получивший в народе название Мабута по имени полковника армии Конго. Она была выполнена из плащевки с водоотталкивающей пропиткой, систему вентиляции и более удобный покрой.

Песчаная форма состояла из брюк, куртки и кепки и использовалась при проведении боевых задач в регионах с жарким климатом.

Что носят современные десантники

Форма ВДВ нового образца основывается на принципе многослойности. В зависимости от погодных условий военнослужащим разрешается комбинировать одежду:

- современная форма служащих ВДВ России включает в себя несколько сочетаний и комплектов разноплановой одежды;

- в прохладное время года для солдат предусмотрена дополнительная куртка на подкладке;

- нередко военным из спецподразделениях ВДВ разрешается одевать под куртку кофту;

- в дождливую, сырую погоду униформу составляет нательная флисовая рубашка и комбинезон с водозащитной пропиткой.

Таким образом, какая будет форма у солдат ВДВ в конкретном случае, решается самостоятельно командиром подразделения, с учетом погодных условий.

Современная шапка-ушанка имеет удлиненные уши, благодаря чему легко перехлестывается и застегивается на липучку, защищая подбородок.

Дополнительно шапка оснащена верхним клапаном, позволяя ей выворачиваться и преобразоваться в козырек. Валенки заменили теплыми сапогами с термовставками. Верхняя куртка представляет собой конструктор и легко трансформируется из ветровки в теплый бушлат.

Новый единый комплект формы ВДВ РФ для солдат и офицеров полевой формы включает 19 предметов:

- несколько курток;

- утепленный жилет;

- костюм;

- три вида ботинок (летние, демисезонные и зимние);

- балаклава;

- рукавицы и перчатки.

Летняя форма спецназовца ВДВ включает:

- нательное белье (футболка и трусы боксеры);

- легкую куртку;

- брюки;

- кепи (берет);

- летние ботинки.

Для пошива облегченного варианта формы ВДВ используют механический стрейч, обработанный водоотталкивающим составом.

Зимняя форма для ВДВ вариант включает:

- два комплекта утепленного белья (облегченный и флисовый);

- демисезонный костюм;

- ветроводозащитный костюм;

- утепленный жилет;

- ботинки;

- балаклава.

В зимнее время допускается ношение свитера синего цвета под курткой, являющейся частью формы.

Зимняя форма офицера и прапорщика ВДВ допускает ношение черной меховой шапки и черной куртки.

Для жаркого климата был разработан отдельный комплект форменной одежды для десантных войск. Новая форма служащих ВДВ имеет светло-коричневую или песчаную расцветку.

Первый вариант состоит из рубашки с коротким рукавом и отложным воротником, пристяжными погонами, брюк и ботинок базового цвета. В качестве головного убора используется мягкое кепи по типу бейсболки с жестким козырьком и полевой кокардой.

Вместо брюк допускаются шорты. Знаки отличия натакого вида форме размещаются аналогично повседневной униформе. Наградные планки данный вариант одежды не предусматривает.Второй вариант заключается в удлиненной куртке с пристяжными погонами, брюки заправлены в берцы. На голове пилотка или панама в тон уставной форме.

Повседневная или офисная спецодежда для воздушной пехоты похожа на форму сотрудников МЧС только синего цвета.

Полевая форма офицера точно такая же, как и рядового состава ВДВ, отличается только парадная одежда.

Парадный комплект формы ВДВ состоит из куртки и брюк синего цвета, тельняшки, голубого берета, аксельбанта, белых перчаток и берц.

Офицерская церемониальная форма:

- синий китель;

- синие брюки навыпуск;

- рубашка;

- черный галстук;

- белые перчатки;

- черные ботинки;

- золотой аксельбант;

- синяя фуражка с кокардой.

Зимняя парадная форма мичманов и офицеров ВДВ включает в себя черную куртку, шерстяную фуражку или берет синего цвета, тельняшку и берцы. Для рядового состава и курсантов:

- серые шапки-ушанки;

- демисезонная синяя куртка;

- костюм;

- тельняшка;

- берет.

Спецназовцы ВДВ принимают участие в параде в полевой форме.В качестве знаков отличия используется не только пагоны, но и нагрудные и нарукавные нашивки и шевроны. До развала Советского Союза форма было идентичным для всех служащих ВДВ, не зависимо от республики.

Сегодня каждая страна, бывшая в составе СССР, имеет собственный вариант формы. В Российской Федерации основной он же торжественный цвет формы ВДВ синий.

Например, не так давно форма у высокомобильных войск ВДВ Украины была полностью изменена, в частности из одежды военнослужащих убрали голубой берет, заменив его на аналогичный головной убор багрового цвета. Основная причина этого преобразования в том, что в России голубой берет это неотъемлемая часть формы одежды ВДВ.

В свою очередь в РБ Беларусь форма специальных войск спецназа ВДВ по-прежнему включает в себя голубой берет, как и в России.

Пошаговая инструкция как отбить берет

Изначально берет выдается военнослужащему в виде диска, который, несомненно, очень некрасиво смотрится на голове. Для того, чтобы придать ему презентабельный вид, солдаты отбивают свои береты, что является очень простой процедурой и выполняется при помощи подручных средств.

Правильный берет

Сначала нужно ножницами вырезать подкладку в берете, однако оставить вкладыш для кокарды. Потом погрузить головной убор в горячую воду на две минуты до совершенного его раскисания. Далее достать убор, слегка выжать, вставить кокарду строго по центру (ориентироваться следует по вкладышу внутри головного убора), надеть на голову и затянуть веревочкой на затылке

Не снимая головной убор, при помощи рук разгладить в необходимые стороны. Левая сторона разглаживается назад, макушка разглаживается в правую сторону, таким образом, создается что-то типа полудиска у правого уха.

Арка для кокарды делается так: кокарда придерживается левой рукой, а правой – приглаживается от вершины вперед, образуя кант.

После придачи формы головному убору, продолжается его совершенствование. Для этого берется пена для бритья и наносится на головной убор, причем очень много. Далее нужно смочить руки водой и втирать пену, не сильно нажимая на головной убор.

Когда будут убраны все разводы с белыми пятнами, следует произвести последний осмотр на наличие недочетов и устранить их. Ни при каких обстоятельствах не стоит снимать берет, проходить в нем нужно приблизительно 1,5 часа.

После того, как берет высохнет на голове, его сушат на столе или батарее. Для того, чтобы берет стал максимально твердым и дольше держал форму, народные умельцы советуют распылить лак для волос внутри головного убора.

Вот и все, берет готов. Остается лишь разрезать пластиковую карточку так, чтобы она совпала с размером кокарды. Делаются два отверстия для усиков кокарды, вставляется кокарда, после чего внутри закрепляется отрезанная пластиковая карточка и разводятся усики по сторонам. Это придаст кокарде более устойчивое неподвижное положение. Если устанавливать флажок на левую сторону, то делать это нужно ровно и не очень далеко от кокарды.

Вариант одежды для женщин

Несмотря на то, что в рядах десантников девушки и раньше встречались, до недавнего времени служба в ВДВ была привилегией мужчин. Так в 2008-2009 годах “Рязанское высшее воздушно-десантное Училище им. Маргелова” проводило набор девушек для освоения профессии офицера-десантника. Спустя шесть лет учебное заведение повторило опыт.

Боевая женская форма ВДВ точно такая же, как и у мужчин:

- несколько курток;

- костюм;

- три варианта ботинок;

- рукавицы и перчаток;

- балаклава;

- утепленный жилет.

Парадная женская форма ВДВ:

- синяя куртка;

- юбка синего цвета;

- белые перчатки;

- белое кашне;

- черные ботинки.

Крылатая пехота. Знаки и значки ВДВ

Идея транспортировки войск по воздуху возникала в умах военных с того момента, как человек смог подняться в небо. И происходило это даже до того, как люди смогли сделать это на самолётах. Известны записки современников Наполеона о его планах по транспортировке войск в Великобританию на… воздушных шарах! В 1785 году воздушный шар с двумя аэронавтами впервые пересёк Ла-Манш. Это широко обсуждалось, об этом писалось в газетах, а менее чем через 20 лет энергичный и «креативно-мыслящий» Наполеон, всерьёз планировавший вторжение на территорию Англии, задумался о применении воздушных шаров для переброски части своей армии через пролив. Продумывались гигантские шары, способные перемещать не только пехоту, но и конницу, и артиллерию. Этим планам, равно как и вторжению в Англию вообще, не суждено было свершиться, однако сама по себе мысль была не столь уж и фантастической. Однако сбыться идеям массовой транспортировки и высадки войск с неба суждено уже в XX веке.

Первый успешный прыжок с парашютом с самолёта совершил в 1912 году в США капитан Альберт Берри, однако самолёты тех лет были слишком ограничены в возможностях по массовой доставке войск.

В нашей стране днём рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года, когда в ходе учений Московского военного округа десантировалось подразделение из 12 человек. В результате анализа перспектив использования десантных подразделений для решения тактических задач уже в 1931 году в СССР сформировали десантную группу под наименованием «авиамотодесантный отряд». А уже в 1935 году в ходе учений Киевского военного округа состоялась операция по выброске с парашютами 1188 десантников с вооружением и высадке на приземлившихся военно-транспортных самолётах ещё 1765 десантников.

Сбор десантников после приземления. Маневры Киевского военного округа в 1935 году

На учениях, о которых даже сняли фильм, присутствовали зарубежные военные атташе. Впечатлениями об увиденном поделился военный атташе Великобритании в СССР Альфред Нокс: «Я всегда был убеждён в том, что русские — это нация мечтателей».

Стоит отметить, что в Германии годом создания ВДВ считается 1933 год, во Франции – 1937, в Великобритании – 1940, а в США – 1942. Таким образом Советский Союз стал первым государством в мире, где Воздушно-десантные войска начали использоваться в качестве отдельных воинских формирований.

Первая операция ВДВ в боевых условиях была проведена немецкими десантниками в 1940 году. 78 бойцов высадились на планерах на территории бельгийского форта Эбен-Эмаэль и в кратчайшие сроки осуществили захват всех его ключевых позиций, сумев дождаться подхода основных сил. Вражеский гарнизон форта при этом состоял из 650 человек!

Вторая мировая война в полной мере показала эффективность воздушно-десантных войск. Их элитарность была понятна с самого начала, а опыт и эффективность использования в боевых действиях ещё больше укрепили понимание, что ВДВ – тот род войск, где должны служить только самые отборные солдаты. Термин «спецназ» в годы Второй мировой войны ещё распространён не был, однако его вполне можно применять к ВДВ тех лет. Советские десантники, «Зелёные Дьяволы» Вермахта, коммандос Великобритании, десантники США – все эти подразделения окутали себя славой с первых дней участия в боевых действиях.

После Второй мировой войны развитие воздушно-десантных войск шло усиленными темпами во всём мире, а опыт прошедшей войны позволил более тщательно проработать концепцию их применения. На основе ВДВ создавались всевозможные специальные подразделения – «элита элит». Внутри самих ВДВ осуществлялось разделение по задачам, создавался особый воздушно-десантный транспорт и военная техника. Особое место в мире по количеству и качеству войск «крылатой пехоты» занимает Россия.

На сегодняшний день численность военнослужащих в составе воздушно-десантных войск России составляет около 45 000 человек.

Сразу после появления в нашей стране воздушно-десантных частей возникли их знаки отличия. Первый знак «Парашютист» был введён в 1931 году и представлял собой неправильный ромб с вытянутым нижним концом.

Знак «Парашютист». СССР, 30-е годы

В первое время кроме знака «парашютист» не существовало никаких других специальных знаков отличия, и лишь в 1946 году, когда ВДВ переподчинили напрямую Министру Вооружённых Сил СССР, на форме десантников появились нашивки с обозначением рода войск.

Десантники на параде. Москва 1951 год. Нарукавные знаки у идущих в первой шеренге

Когда командующим Воздушно-десантных войск стал легендарный В.Ф. Маргелов, его усилиями внимание к ВДВ, престиж и акцент на отличии этого рода войск от остальной армии значительно выросли.

Василий Филиппович Маргелов

Наряду с инновационными решениями, усиленной подготовкой и увеличением финансирования уделялось внимание и внешнему виду военных парашютистов.

В 1955 году в Советской Армии была введена новая форма. В ВДВ появляются свои знаки отличия – знаменитая, знакомая всем сегодня, эмблема на петлицах и шевронах.

Эмблема ВДВ для крепления на обмундировании

Эскиз этой эмблемы разработан чертёжником штаба Воздушно-десантных войск Зинаидой Ивановной Бочаровой.

Создатель эмблемы ВДВ — Зинаида Ивановна Бочарова

Среди сотен других эскизов, предложенных в качестве эмблемы, вариант Зинаиды Бочаровой выбрал лично Василий Филиппович Маргелов, поставивший единственное требование: «Не надо никаких геральдических выкрутасов. Эмблема должна быть простой и понятной».

В Советской Армии не было принято создавать особые эмблемы для отдельных войсковых частей одного рода войск. В армии РФ же, наоборот, такая практика обрела большую популярность. С начала 90-х годов дивизии и бригады ВДВ начали обзаводиться собственными эмблемами, а с 2000-х годов сами войска ВДВ получили целых три эмблемы: малую, среднюю и большую. В современной России символика ВДВ использует принципы классической геральдики. Правда основой символ этого рода войск остаётся неизменным – десантирующийся парашютист и два военно-транспортных самолёта по бокам от парашюта.

Малая эмблема представляет собой золотую гренаду с крыльями. Гренада (шарообразная ручная граната в XVII—XIX вв.) исконно символизировала ударную мощь и дистанционную атаку войска, а сейчас является символом особой боевой подготовки десантников.

На средней эмблеме изображён двуглавый орёл со щитом, на котором размещён Георгий Победоносец. В когтях орёл держит меч и гренаду с крыльями – малую эмблему ВДВ.

Большая эмблема, которая сегодня считается официальной эмблемой ВДВ РФ, представляет из себя круг голубого цвета. В центре круга расположена малая эмблема ВДВ, обрамлённый дубовыми ветвями. Сверху расположена эмблема ВДВ, однако на ней в когтях правой лапы орёл держит лавровый венок.

Одним из самых узнаваемых знаков Воздушно-десантных войск является описанный выше знак «парашютист», дизайн которого неоднократно менялся. К нижней части знака впоследствии стали крепить подвеску, на которой указывалось количество прыжков. Появились знаки «парашютист-отличник» и «парашютист-инструктор». Изначально такие знаки выдавались при совершении 8 и 50 прыжков, затем требования к получению таких знаков были ужесточены до 10 и 100.

В Советской Армии помимо знаков «парашютист» каких-либо других особых нагрудных знаков ВДВ, выдававшихся десантникам, не было. Рядовые бойцы и сержанты могли награждаться общевойсковыми знаками, исходя из специализации. Так, десантник-связист мог получить знак «Отличный связист», боец разведроты – «Отличный разведчик» и т.д. В дальнейшем, когда они были упразднены и заменены на универсальный «Отличник Советской Армии», в качестве награды десантникам вручался такой знак.

В армии РФ появился особый нагрудный знак для рядовых воинов-десантников – «Отличник ВДВ».

Знак «Отличник ВДВ», Россия

Для командного же состава ВДВ имеется ряд особых наград за различные служебные заслуги:

Медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999 года Босния – Косово» выдавалась за участие в переброске десантного батальона в город Приштина с целью установления контроля над аэропортом Слатина во время боевых действий в Югославии в 1999 году.

Знак «За заслуги» вручается за более чем пятилетний срок службы в ВДВ и отсутствие взысканий.

Знак «За отличие» получают за выполнение особых заданий.

Медалью «Генерал Армии Маргелов» награждют при наличии знака «За заслуги» и более чем пятнадцатилетнего срока службы в Воздушно-десантных войсках.

Медаль «Генерал Армии Маргелов»

Знак «За службу в военной разведке ВДВ» не имеет регламентированного принципа вручения.

Помимо знаков отличия, выдающихся от имени Министерства Обороны РФ, существуют также награды, вручающиеся официальными общественными организациями. Самой известной из них является медаль «Ветеран ВДВ», учрежденная Советом ветеранов ВДВ России. Есть также ряд памятных наград, учреждённых Союзом десантников России. Это могут быть награды за комплекс заслуг, памятные медали за участие в конкретных военных конфликтах или юбилейные медали и знаки, посвящённые 75-, 85- и 90-летию ВДВ.

Автор статьи – Михаил Колесов

Что такое узор березка

Камуфляж является обязательной частью экипировки военных и в частности разведывательных войск ВДВ. Ассортимент камуфляжных костюмов широк, что позволяет подобрать идеальную маскировку для любых климатических и погодных условий. Несмотря на это лидером маскировочной одежды вплоть до недавнего времени являлась березка (официальное название КЗМ-П).

Изначально камуфляж с узором березка разрабатывался для пограничных войск, в последствии он пришелся по нраву и служащим разведки ВДВ.

Маскхалат с узором березка был создан в 1957 году и применялся как часть летней экипировки у пограничников и десантников. Такая маскировка идеально скрывала бойца в лиственных лесах и болотистой местности. Из-за особенного пиксельного паттерна КЗМ-П способен рассеивать силуэт человека на ближних и дальних расстояниях.

Растровый рисунок маскировочного костюма березка напоминает пятна с неровными краями. Большой и маленький рисунок создает оптическую иллюзию таяния силуэта. Светлая и темная расцветка маскхалата предполагает его использование в дневное и ночное время суток.

Маскировочные костюмы с узором березка представлены в виде маскхалата с объемным капюшоном, комбинезона и куртки со штанами.

Хотя сегодня камуфляж березка не относится к уставной форме, он по прежнему популярен, причем не только у военных, но и гражданских лиц.

Голубой берет ООН

Голубые береты

из Филиппин

В ходе Арабо-израильской войны, с июня 1948 года, когда началась первая миротворческая операция ООН на Ближнем Востоке, офицеров-миротворцев ООН, действовавших в качестве посредников, можно было определить лишь по нарукавным повязкам с надписью «United Nations» и нарукавным нашивкам с эмблемой ООН, которые в условиях пустынной местности были малозаметны. Их можно было легко перепутать с нарукавными нашивками, которые имелись у военнослужащих Великобритании, Франции и Израиля.

В этот ответственный момент Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд сумел найти выход из положения. Было принято решение выдавать миротворцам ООН береты и каски голубого цвета, которые были бы хорошо заметны издалека. При этом на каске белой краской наносились две английские буквы «UN» (англ. сокращение «ООН»), а на голубые береты

, а также и

кепи голубого цвета прикреплялась эмблема Организации Объединенных Наций, сделанная из цветного металла. Сикхи в составе войск ООН носят голубые чалмы.

Какая у десантников дембельская форма

Традиция пошива дембельского наряда родом из Советского Союза, когда служба в армии считалась почетной. ДМБ своего рода подтверждение того, что солдат служил хорошо и гордится своей армейской формой. Что уж говорить о ребятах, отдавших долг Родине в рядах ВДВ.

И хотя,в начале 90-х дембеля предпочитали уходить в запас в гражданской одежде, сегодня военнослужащие вновь вернулись к этому красивому обычаю.

Дембельская форма солдата ВДВ готовится на основе полевой униформы с применением нескольких правил:

- костюм не должен быть вычурными, излишне нарядным;

- размещение знаков отличия, наружных шевронов осуществляется в соответствии с уставными правилами.

За макет для костюма может быть использован акантовый китель или “горка”, что чаще выбирают спецназовцы ВДВ, брюки, тельняшка и берцы. Обязательным атрибутом готового наряда является голубой берет.

Сегодня вовсе не обязательно самостоятельно шить дембельский костюм, так как в интернет магазинах предлагают купить уже готовые варианты.

Проходить службу в десантных войсках почетно и многие ребята хотели бы оказаться в рядах голубых беретов. Но такая честь предоставляется не всем, что не мешает гражданским примерить на себя форму десантника.

В продаже сегодня есть не только взрослая, но и детская форма ВДВ. Почему гражданские на мероприятиях приуроченных к празднованию победы и иных торжеств выходят в форме ВД? У каждого на это есть свои причины. Например, детская военная форма ВДВ пользуется популярностью во время празднования дня Победы.

С другой стороны, как объяснил боксер Денис Лебедев, таким образом, выражается уважение к десантникам. Трудно не согласится со спортсменом, они действительно достойны уважения.

Береты в российских и иных силовых структурах

В настоящее время голубые береты являются самым узнаваемым атрибутом военнослужащих воздушно-десантных войск, в равной степени с бело-голубой тельняшкой. В последнее время вообще береты широко распространены, и особенно популярными стали также и овеянные легендами краповые береты. Последние имеют право получать военнослужащие лишь нескольких специальных подразделений МВД.

Филиппинский миротворческий контингент ООН «Голубые береты»

Кроме того, краповые береты носятся на левой стороне, а голубые — на правой. Единственным исключением для голубых беретов остаются лишь парады, когда абсолютно всем военнослужащим приходится носить свои головные уборы на левой стороне, в соответствии с протоколом мероприятий. Следует также знать, что береты с голубой расцветкой присутствуют в вооруженных силах иных государств. Так, например, голубые береты носят военнослужащие ООН, хотя оттенки беретов российских ВДВ отличаются от всех остальных.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Источник