Реактивные снаряды СССР в ВОВ РС-82, М-8, РС-132, М-13

Работы по созданию неуправляемых реактивных снарядов в СССР начались еще в конце 20-х годов. Были испробованы различные способы стабилизации полета реактивного снаряда от его вращения в полете, по аналогии с вращением пули, до стабилизации с применением оперения.

В конце концов было решено перейти к снарядам с четырёхлопастным оперением, опытным путём было установлено, что для 82-мм РС оптимальным является размах оперения 200-мм, а для 132-мм РС 300-мм.

Калибры советских реактивных снарядов 82 и 132-мм обуславливались диаметрами пороховых шашек, которые использовались в реактивном двигателе. Для 82-мм снаряда в цилиндр могли быть уложены по 5 шашек диаметром 24 мм.

Одновременно с самими реактивными снарядами шла отработка их пусковых установок. Их развитие шло по пути уменьшения лобового сопротивления потоку воздуха, обеспечения надежности схода снарядов и простоты эксплуатации. Применение пусковых установок желобкового типа значительно улучшало аэродинамические и эксплуатационные характеристики снарядов, упрощало их изготовление, обеспечивая высокую надежность схода снарядов. Однако наряду с серийными изготавливалось значительное число полукустарных пусковых установок для 82-мм и 132-мм реактивных снарядов.

| 132 | ||

| Длина снаряда, мм | 620 | 935 |

| Вес ВВ, кг | 0,36 | 0,90 |

| Вес ракетного топлива, кг | 1,1 | 3,8 |

| Полный вес снаряда, кг | 6,8 | 23,0 |

| Мах скорость снаряда, м/с | 340 | 350 |

| Мах дальность, км | 6,2 | 7,1 |

| Радиус сплошного поражения осколками,м | 6-7 | 9-10 |

| Рассеивание при стрельбе по наз. целям с 1000 м | 14-16 | 14-16 |

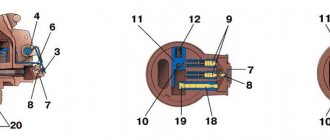

1 — стопорное кольцо взрывателя, 2 — взрыватель ГВМЗ, 3 — шашка детонатора, 4 — разрывной заряд, 5 — головная часть, 6 — воспламенитель, 7 — дно камеры, 8 — направляющий штифт, 9 — пороховой ракетный заряд, 10 — ракетная часть, 11 — колосниковая решетка, 12 — критическое сечение сопла, 13 — сопло, 14 — стабилизатор, 15 — чека дистанционного взрывателя, 16 — дистанционный взрыватель АГДТ, 17 — воспламенитель.

Боевое применение

Первое боевое применение реактивных снарядов состоялось 20 августа 1939 г. на реке Халхин-Гол, звеном из пяти И-16, вооруженных реактивными снарядами PC-82.

В 16 часов дня советские летчики И.Михайленко, С.Пименов, В.Федосов и Т.Ткаченко под командованием капитана Н.Звонарева вылетели на выполнение боевого задания по прикрытию наших войск. Над линией фронта они встретились с японскими истребителями. По сигналу командира все пятеро произвели одновременный ракетный залп с расстояния около километра и сбили два японских самолета. Советские «истребители-ракетоносцы» участвовали в четырнадцати воздушных боях и сбили при этом тринадцать японских самолетов за 9 дней. Звено капитана Звонарева не потеряло ни одной машины.

Это был конечно же оглушительный успех, однако, способствовали ему крайне удачное стечение обстоятельств — японцы, не знавшие о новом советском оружии летели горизонтально с постоянной скоростью в плотно сомкнутом строю. В маневренном бою у пилота, применявшего РС-82 шансов попасть по истребителю противника практически не было, именно по этой причине реактивные снаряды в ВОВ применялись при массированном ударе либо против бомбардировщиков, либо при штурмовке наземной техники.

В 1942 г. авиационные реактивные снаряды PC-82 и PC-132 были модернизированы и получили индексы М-8 и М-13, однако, существенно повысить точность их попадания или уменьшить рассеивание конструкторам не удалось.

Средний процент попаданий РС-82 в танк с дистанции 400-500 метров, составил 1,1%, а в колонну танков — 3,7%. При этом РС-82 мог нанести поражение немецким легким танкам типа Pz II Ausf.F, Pz 38(t), или бронемашин Sd Kfz 250 только при прямом попадании. Разрыв РС-82 в непосредственной близости от танка (0,5-1 метра) никакого поражения ему не наносил.

Результаты стрельб РС-132 были еще хуже. Условия атак были те же, что и при стрельбе PC-82, но дальность пуска — 500-600 метров. Вероятное круговое отклонение по дальности PC-132 при углах планирования Ил-2 25-30° было примерно в 1,5 раза выше, чем для PC-82. Для поражения легкого и среднего немецкого танка снарядом PC-132 требовалось только прямое попадание, однако добиться прямого попадания было крайне сложно.

Вскоре после начала войны в арсенале штурмовиков Ил-2 появились новые типы реактивных снарядов: РБС-132, имеющих бронебойную боевую часть для борьбы с бронетехникой противника, и РОФС-132 с улучшенной, по сравнению с РБС-132 или PC-132, кучностью стрельбы. Не высокая точность стрельбы объяснялась и малой скоростью реактивного снаряда, для РС-82 и РС 132 она не превышала 340-350 м/сек. В то же время, у немецкой ракеты R4/M «Оrkаn» скорость полета достигала 525 м/сек, и их применение против союзных бомбардировщиков расценивалось как весьма успешное.

Против живой силы и автомобилей противника, находившихся вне укрытий, реактивные снаряды действовали достаточно успешно. Главными целями РОФС-132 таким образом были крупные площадные цели — мотомеханизированные колонны, ж/д составы, склады, батареи полевой и зенитной артиллерии.

В годы ВОВ на одноместном штурмовике Ил-2 могли устанавливаться по восемь РС-82 или РС-132 — по четыре на каждом полукрыле. На двухместном самолете подвешивались только четыре РС-82 или четыре РС-132. Кроме РС-82 и РС-132, в авиации применялись и противотанковые РБС-82. Реактивными снарядами вооружались также и истребители МиГ-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-3, истребители Яковлева и Лавочкина — по три на каждом полукрыле. На штурмовике Су-6 — десять РС-132, на Ил-10 — шесть РС-82 или РС-132, на пикирующем бомбардировщике Пе-2 — четыре РС-132, восемь РС-82, на Ту-2 — десять РС-132.

Боеприпасы ВОВ: немецкие гранаты, мины, снаряды

На сайте антик1941 можно приобрести подлинные макеты германских боеприпасов. Это разряженное, полностью дезактивированное оружие !

У нас Вы найдете макеты гранат. пулеметных лент, противотанковых ми и т.д. Описание некоторых из них мы приводим ниже.

Ручная граната Stielhandgranaten 24

M-24 Во время Первой мировой войны была разработана граната Stielhandgranaten 15 (16), которая поступила в немецкие войска в 1916 году.

Эта ручная граната являлась осколочно-наступательной гранатой дистанционного действия и предназначалась в первую очередь для поражения живой силы противника осколками и ударной волной.

В 1923-1924 годах в прежнюю конструкцию были внесены незначительные изменения, вследствие чего граната получила наименование Stielhandgranaten 24, и в таком виде выпускалась вплоть до окончания Второй Мировой войны. устройство Stielhandgranaten 24 1 – корпус, 2 – рукоятка гранаты, 3 – резьбовой переходник, 4 – колпачок, 5 – заряд ВВ, 6 – капсюль детонатор, 7 – переходная резьбовая втулка запала, 8 – терочный запал, 9 – проволочная петля, 10 – керамическое кольцо, 11 – шнур, 12 – пружина колпачка, 13 – бризантное ВВ, 14 – гремучая ртуть, 15 – дистанционный состав, 16 – терочный механизм. устройство Stielhandgranaten 24 1 – корпус, 2 – рукоятка гранаты, 3 – резьбовой переходник, 4 – колпачок, 5 – заряд ВВ, 6 – капсюль детонатор, 7 – переходная резьбовая втулка запала, 8 – терочный запал, 9 – проволочная петля, 10 – керамическое кольцо, 11 – шнур, 12 – пружина колпачка, 13 – бризантное ВВ, 14 – гремучая ртуть, 15 – дистанционный состав, 16 – терочный механизм. Ручная осколочная граната Stielhandgranaten 24 предназначена для поражения живой силы в наступательном и оборонительном бою, а в связке могла применяться для борьбы с бронированными целями, разрушения заграждений и огневых точек.

В русской и англоязычной литературе граната Stielhandgranaten 24 именуется как M-24 (в немецких документах она обозначалась как Stiel. Hgr 24). В немецких войсках граната получила прозвище «колотушка», в англо-американских войсках ее часто называли «толкушкой для картофеля» или «картофелемялка». Граната Stielhandgranaten 24 состоит из корпуса с взрывчатым веществом, деревянной рукоятки с воспламенительным механизмом и детонатора. Корпус гранаты штамповался из листовой стали с толщиной листа 1 мм. Он представляет собой стакан, закрытый дном, в центре которого впрессована центральная трубка и присоединена втулка для ввинчивания рукоятки. Внутри корпуса помещаются разрывной заряд и капсюль-детонатор. В качестве взрывчатого вещества использовалось вещество на основе аммиачной селитры (динамон, аммонал). Воспламенительный механизм относится к механизмам терочного типа. Терочный механизм включает в себя терочное устройство и вытяжной шнурок. На нижнем конце вытяжного шнурка имеется белое фарфоровое кольцо. Верхний конец шнурка прикреплен к терке терочного устройства.Терочное устройство представляет собой трубку, в которой расположен терочный состав. Через терочный состав проходит терка — проволочная спираль. В трубку ввинчена втулка, в центральном канале которой распложен пороховой замедлитель. Перед применением во втулку вставляется капсюль-детонатор. Деревянная рукоятка на обоих концах имеет резьбовые втулки. Верхняя втулка служит для крепления в ней терочного устройства, а также навинчивания корпуса гранаты. На нижнюю втулку навинчивается предохранительный колпачок. Внутри, рукоятка имеет сквозной канал, в котором помещается вытяжной шнурок терочного механизма. Корпус гранаты окрашивался в цвет полевой серый или в темно-зеленые тона, финишное покрытие наносилось на предварительно загрунтованную красной краской поверхность. В таком виде граната применяется как наступательная. Stielhandgranaten 24 в варианте оборонительной гранаты Stielhandgranaten 24 в варианте оборонительной гранаты осколочная оборонительная рубашка оборонительная рубашка Для использования Stielhandgranaten 24 в качестве оборонительной гранаты на ее корпус надевалась стальная рубашка с насечками из довольно толстого металла или металлокерамического состава. Для подготовки гранаты к бою необходимо открутить корпус от ручки, вставить в корпус капсюль-детонатор № 8 дульцем в сторону рукоятки и вновь привинтить к рукоятке. Для применения гранаты необходимо отвинтить колпачок в нижней части рукоятки. Из рукоятки выпадет на шелковом шнурке белый фарфоровый шарик. Следует энергично выдернуть шнурок, держа его за шарик и немедленно бросить гранату в цель. Если граната не взорвалась в течение ближайших 10-30 секунд, то далее она не опасна. При выдергивании вытяжного шнура, соединенного с проволочной теркой, последняя, будучи завита в спираль, проходя через отверстие в стаканчике, выпрямляется, создает трение и воспламеняет терочный состав. Пламя терочного состава зажигает пороховую мякоть замедлителя, которая горит 4,5-5 секунд. Огонь от пороховой мякоти передастся капсюлю-детонатору (запалу), который, взрываясь, вызывает детонацию разрывного заряда гранаты. Время замедления взрыва 4,5 — 5 секунд (очень часто взрыв происходил через 8 секунд). Масса гранаты, гр 500 Масса заряда, гр 160 Тип ВВ динамон, аммонал Длина гранаты, мм 360 Длина корпуса гранаты, мм 75 Диаметр корпуса гранаты, мм 60 Дальность метания, м 35 — 40 Время замедления, с 4.5 — 5 Вес гранаты в сочетании с удобной ручкой и рациональным размещением центра тяжести обеспечивает дальность броска солдатом средних физических возможностей на 35-40 метров. Хорошо подготовленные и физически крепкие солдаты бросают гранату в цель на дальность 60-65 метров. Гарантированная дальность разлета осколков в наступательном варианте составляет 10-15 метров, в оборонительном варианте до 30 метров. Отдельные осколки могут лететь на дальность более 100 метров. Переноска гранат Stielhandgranaten 24 в боевых условиях могла осуществляться несколькими способами: — за поясным ремнем (самый распространенный способ); — за передними ремнями портупеи; — в специальных, перекинутых через плечи, холщовых подсумках по 6 штук; — попарно связанные шнуром (за рукоятки) и переброшенными через шею; — в заплечном варианте закрепленными на амуниции, (при помощи допремней); — в голенищах сапог.

Гранаты Stielhandgranaten 24 хранились в неокончательно снаряженном виде, (детонаторы хранились отдельно). В связи с тем, что гранаты военного времени снаряжались суррогатными взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры, было необходимо следить, чтобы корпуса не подвергались действию влаги. При наружном осмотре особое внимание было необходимо обращать: на исправность капсюлей-детонаторов и целостность корпусов. Гранаты укладывались в специальные металлические (к концу войны деревянные) ящики по 15 штук, в том числе 5 гранат имели оборонительную металлическую рубашку. Вес ящика с гранатами составлял 15 кг. На внешней поверхности и на внутренней стороне крышки ящиков наклеивался этикет и трафаретным способом наносились следующая надписи: — 1 вариант: 15 Stielhgr 24 15 Bz 15 SPR. Kaps Nr 8 Heeres-Munition Gesamtgewicht 15 kg, где 15 Stielhgr 24 — 15 ручных гранат образца 1924 года, 15 Bz — 15 терок, 15 SPR. Kaps Nr 8 — 15 капсюлей-детонаторов № 8, Heeres-Munition Gesamtgewicht 15 kg — боеприпасы полный вес 15 кг. — 2 вариант: 5 Stielhgr 24 mit Splittering ver schen, где 5 Stielhgr 24 mit — 5 ручных гранат обр. 24, Splittering ver schen — с оборонительными рубашками. На верхнюю часть корпуса гранаты Stielhandgranaten 24 белой краской наносился штамп в виде имперского орла, номер заказа и год изготовления наносился методом чеканки, например «ЯR905/1940». На боковые стенки корпусов гранат, трафаретным способом, белой краской наносилась надпись «VOR GEBRAUCH SPRENGKAPSEL EINSETZEN» (перед использованием установить капсюль-детонатор).

Маркировка рукоятки гранаты повторяла маркировку корпуса, но нанесенную в виде выдавленного клейма. Ручная граната Stielhandgranaten 24 была простым и надежным средством ближнего боя. Конструкция гранаты, разработанная и испытанная в Первую Мировую войну, являвшаяся в свое время одной из самых удачных и совершенных, к началу Второй Мировой войны оказалась уже явно устаревшей.

Однако, этот тип гранаты производился, и использовалась вплоть до окончания Второй мировой войны. Также необходимо отметить, что, не смотря на постоянно ухудшающееся положение на фронтах и появление новых, более простых и дешевых аналогов этой гранаты, первоначальный вариант Stielhandgranaten 24 не снимался с производства. Этому способствовали простота конструкции и отлаженность производства. Всего за годы Второй Мировой войны было изготовлено более 75 миллионов единиц гранат типа Stielhandgranaten 24 всех вариантов. Гранаты хранились и транспортировались в деревянных ящиках по 30 штук в неокончательно-снаряженном виде (запалы и капсюли-детонаторы отдельно). В ящиках были сделаны специальные гнезда-клетки. На ящики трафаретным способом наносилась надпись следующего содержания: «Heers-Munition Gesamgewicht 12.5 kg» (Боеприпасы Полный вес 12,5 кг). Кроме того наклеивался этикет «30 Stuck Eihandgranaten 39 Zum Gebrauch 30 B.Z. fur Eihgr 39 und 30 Sprengkapseln Beipacken Wdg abgenommen Wdg. 1942 Ltg» (30 штук яйцеобразных ручных гранат обр. 39, 30 терочных воспламенителей к яйцеобразной гранате 39 и 30 капсюлей-детонаторов в пакете). Окончательное снаряжение производилось на батальонном пункте боепитания, и выдавались солдатам в окончательно снаряженном виде.

Однако граната Stielhandgranaten 24 имела ряд недостатков: Во-первых, заряд ВВ боялся сырости, а также подвергался слеживаемости (слеживаемость ВВ играет роль только при длительном хранении, что во время войны маловероятно). Это приводило к довольно многочисленным отказам. Достичь же полной герметичности корпуса в условиях производства военного времени было сложно. Во-вторых, терочный запал боялся сырости. Также при недостаточно резком выдергивании запального шнура зажигания терочного состава не происходило, и граната не взрывалась. Такую гранату можно было просто выбрасывать. В-третьих, после выдергивания запального шнура гранату в обязательном порядке надо было бросать, т.к. через 4.5-5 секунд следовал взрыв (реально взрыв происходил только через 8 секунд).

Ручная граната Eihandgranaten 39

Ручная граната Eihandgranaten 39 (М-39) относилась к типу осколочных наступательных гранат дистанционного действия с терочным запалом.

Граната была принята на вооружение вермахта в 1939 году и использовалась Германией в течение всей Второй мировой войны. До конца войны было произведено порядка 80 миллионов гранат этого типа.

По внешнему виду она похожа на большое яйцо и являлась почти точной копией французской гранаты OF 15 образца 1915 года, но с запалом терочного типа германского образца. Конструктивно граната состояла из яйцевидного металлического корпуса, воспламенительного устройства и детонатора. Корпус гранаты был выштампован из двух половинок тонкого железа, в одну из которых помещена соединительная трубка с гильзой для детонатора. В канале соединительной трубки имеется резьба для соединения остова воспламенительного механизма с корпусом гранаты. Внизу корпуса у гранат позднего выпуска встречается петля с кольцом для удобства ношения. Обычно гранаты подвешивались кольцом за ремешки стандартных патронных подсумков к карабину Маузера. Корпус заполнялся взрывчатым веществом — аматолом (смесь аммиачной селитры с тротилом). Воспламенительный механизм в свою очередь состоит из остова, в котором находятся замедлитель, детонатор, терка с вытяжным шнуром и планкой предохранительного колпачка и зажимная гайка. Граната комплектуется стандартным терочным запалом B.Z.E. (B.Z.E. – Brennzünder für Eihandgranate). Он состоит из корпуса, терочного механизма, втулки с замедлителем и капсюля-детонатора номер 8 — Sprengkapsel Nr.8 (SPR. Kaps. Nr.8).

На металлический корпус навинчена гайка, с помощью которой запал вкручивается в корпус гранаты. Иногда гайки снабжались лапками для удобства вкручивания или выкручивания. Внутри корпуса располагается терочный механизм. В нижней части корпуса имеется резьба для ввинчивания втулки с пороховым замедлителем. Во время хранения гранаты на втулку навинчивался предохранительный наперсток. На батальонном пункте боепитания перед тем, как выдать солдатам, наперсток снимался, а на втулку уже навинчивался непосредственно капсюль-детонатор.

Терочный механизм запала B.Z.E. состоит из колпачка, проволочной терки со шнурком и капсулы с терочным составом, размещенной в верхней части корпуса. Проволочная терка пропущена через терочный состав. Второй конец шнурка прикреплен к колпачку.