Двухфакторная защита

Дело в том, что от случайного выдергивания чеки, а соответственно ненужного взрыва, гранату защищают специальные металлические усики. Прежде чем вырвать чеку необходимо их отогнуть, потому что иначе изъять кольцо из гранаты невозможно, даже пальцами. Разгибать их зубами или губами крайне проблематично. Это занимает много времени, что в сражении может сыграть не самую лучшую роль. Ну а в кино, герой бы пыхтел и слюнявил гранату, будь она настоящей.

И это только первый этап. Допустим, защитные усики разогнуть удалось. Возникает ещё одна проблема.

Кольцо с чекой надежно закреплено в корпусе гранаты, и для того, чтобы извлечь их, необходимо приложить силу в несколько килограмм. Чаще всего этот показатель равен четырём килограммам. Учебные же гранаты требуют еще большего приложения усилий, так как используются многократно и чека там “посажена” тяжелее. Можно ли приложить такие усилия зубами?

Да, это возможно, но крайне сложно и есть очень большой шанс повредить зубы или, что еще страшнее, челюсть. При том, некоторые гранаты имеют в строении острые, торчащие элементы. Есть шанс зацепиться ими за край рта, что в лучшем случае приведет к травме, а в худшем – солдат не сможет выбросить гранату. Что же тогда делать, если одна рука занята, а гранату бросить необходимо?

Ручная граната Ф-1

Граната Ф-1 имеет французские корни и давнюю историю. Под таким обозначением, но в латинской транскрипции — F-1 — граната была принята на вооружение французской армии в 1915 г.

Французская граната F-1 имела запал ударного действия. Простота и рациональность конструкции корпуса гранаты сыграли свою роль — граната вскоре была принята на вооружение в России. При этом недостаточно надежный и безопасный в обращении ударный запал был заменен более простым и надежным дистанционным отечественным запалом конструкции Ковешникова.

Ф-1 с запалом Ковешникова

В 1939 году военный инженер Ф.И. Храмеев завода Наркомата обороны по образцу французской ручной осколочной гранаты F-1 разработал образец отечественной оборонительной гранаты Ф-1, которая вскоре была освоена в массовом производстве.

У гранаты Ф-1 конструкции Храмеева чугунный корпус гранаты был несколько упрощен, он утратил нижнее окно.

Граната Ф-1, как и французский образец F-1, предназначена для поражения живой силы противника в оборонительных действиях. При ее боевом использовании бросающему бойцу необходимо было укрываться в окопе или других защитных сооружениях.

Первоначально в гранате Ф-1 использовался запал конструкции Ф.В. Ковешникова, который был значительно надежней и удобней в применении французского запала. Время замедления запала Ковешникова составляло 3.5-4.5 сек.

В 1941 году конструкторы Е.М. Вицени и А.А. Бедняков разработали и сдали на вооружение взамен запала Ковешникова новый более безопасный и более простой по конструкции запал к ручной гранате Ф-1.

В 1942 году новый запал стал единым для ручных гранат Ф-1 и РГ-42, он получил название УЗРГ — «унифицированный запал к ручным гранатам».

Запал гранаты типа УЗРГМ предназначался для взрыва разрывного заряда гранаты. Принцип действия механизма был дистанционный.

После Второй мировой войны на гранатах Ф-1 стали применять модернизированные более надежные запалы УЗРГМ и УЗРГМ-2.

Граната Ф-1 состоит из корпуса, разрывного заряда и взрывателя.

Корпус гранаты чугунный, с продольными и поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывалась на осколки.

В верхней части корпуса имелось нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировке и переноске гранаты в это отверстие вворачивали пластмассовую пробку.

Разрывной заряд заполнял корпус и служил для разрыва гранаты на осколки.

Корпус служил для соединения частей гранаты и для поражения противника осколками при взрыве.

Для увеличения числа осколков поверхность корпуса делали рифленой. Корпус при разрыве давал 290 крупных тяжелых осколков с начальной скоростью разлета около 730 м/с. При этом на образование убойных осколков шло 38% массы корпуса, остальное попросту распылялось. Приведенная площадь разлета осколков — 75 — 82 м2.

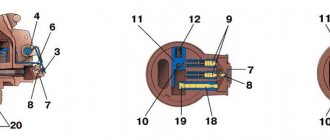

запал УЗРГ: 1 — трубка воспламеняющего механизма; 2 — соединительная втулка; 3 — направляющая шайба; 4 — боевая пружина; 5 — ударник; 6 — шайба ударника; 7 — спусковой рычаг; 8 — предохранительная чека с кольцом; 9 — втулка замедлителя; 10 — капсюль-воспламенитель; 11 — пороховой замедлитель; 12 — капсюль-детонатор.

Взрыватель состоял из запала и воспламеняющего (ударного) механизма, собранных вместе в остове взрывателя. В стенках остова имелось отверстия для шарика-предохранителя и предохранительной чеки.

Запал УЗРГ состоял из капсюля-воспламенителя, дистанционного состава и капсюля-детонатора. Воспламеняющий механизм состоял из ударника, боевой пружины, шарика-предохранителя, предохранительного колпачка с наружным рычагом, пружины колпачка и предохранительной чеки с кольцом. Ударник помещался внутри остова. Внизу ударник имел боек, а сбоку — полукруглый выем для шарика-предохранителя. Время замедления запала УЗРГ составляло 3.2-4.2 сек.

Гранаты Ф-1 хранили и переносили без взрывателей, с ввинченными вместо них холостыми пробками. Воспламеняющий механизм взрывателя всегда находился на боевом взводе, ударник взведен, боевая пружина сжата. Ударник удерживался во взведенном положении предохранительной чекой, которая проходит через отверстия остова и ударника, и шариком-предохранителем, который одной своей половиной входил в отверстие остова, а другой — в выем ударника. В таком положении шарик удерживался предохранительным колпачком.

Для заряжания гранаты необходимо: вывинтить холостую пробку, взять взрыватель и осторожно ввинтить его в отверстие гранаты.

Ф-1 с запалом УЗРГМ-2

Для бросания гранаты необходимо: взять гранату правой рукой и пальцами крепко прижать наружный рычаг предохранительного колпачка к корпусу гранаты; удерживая рычаг, левой рукой вытянуть предохранительную чеку; при этом ударник и предохранительный колпачок освобождаются, но ударник остается на боевом взводе, удерживаемый шариком-предохранителем; размахнуться и бросить гранату.

Метание гранаты производилось из-за укрытия.

Гранаты поступали в войска в деревянных ящиках. В ящик гранаты, рукоятки и запалы укладывались отдельно в металлических коробках. Для вскрытия коробок имелся нож. На стенках и крышке ящика была нанесена маркировка, в которой указывается: количество гранат в ящике, их вес, наименование гранат и запалов, номер завода-изготовителя, номер партии гранат, год изготовления и знак опасности. Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранились в заводской укупорке.

Гранаты солдатами переносились в гранатных сумках. Запалы помещались в них отдельно от гранат, при этом каждый запал должен был быть завернут в бумагу или чистую ветошь.

В танках (бронетранспортерах, самоходно-артиллерийских установках) гранаты и отдельно от них запалы укладывались в сумки.

Граната Ф-1 широко использовалась во время советско-финского военного конфликта 1939 — 1940 гг., на фронтах Великой Отечественной войны, в других войнах и военных конфликтах.

Во время Великой Отечественной войны гранату Ф-1 бойцы ласково называли «фенюша» и «лимонка», потому что она по внешнему виду похожа на лимон. Обычно при ведении штурмовых действий на одного бойца приходилось пять — десять гранат Ф-1.

Гранатой Ф-1 в качестве трофея охотно пользовались и немецкие солдаты, поскольку подобных гранат оборонительного назначения не было на вооружении вермахта.

Изготовление гранат Ф-1 в годы войны выполнялось на заводе № 254 (с 1942 г.), 230 («Тизприбор»), 53, в мастерских Повенетского судоремонтного завода, механическом заводе и железнодорожном узле в Кандалакше, центрально-ремонтных мастерских Сороклага НКВД, артеле «Примус» (Ленинград), других отечественных предприятиях.

К изготовлению гранат Ф-1 во время войны привлекались многие предприятия и организации не профильного назначения. По указанию Горкома ВКП(б) от 28 декабря 1941 года в опытных мастерских Ленинградского политехнического института было организовано производство (литье и механическая обработка) корпусов ручной гранаты Ф-1. Всего мастерскими было отлито 11 000 корпусов. 5000 необработанных корпусов были сданы заводу № 103, 4800 из них прошли механическую обработку и были переданы фабрике «Пятилетка». Заказ на изготовление корпусов гранат был приостановлен по указанию горкома ВКП (б).

Во время войны ленинградскими предприятиями был освоен в производстве вариант запала для гранаты с использованием одной из марок охотничьего пороха вместо особого трубчатого пороха. В 1942 году на АНИОПе («Ржевский полигон») производились испытания такого запала под обозначением «РР-42» для гранаты Ф-1. Гранаты с запалами РР-42 были запущены в серийное производство только на предприятиях Ленинграда. Эти внедрения были временными. Были и другие примеры не совсем обычного производства гранат в годы войны.

С гранатой Ф-1 связано много изобретений и конструкторских предложений. В августе 1942 года сержант минометного батальона 284 стрелкового полка Н.К. Дерябин разработал проект «гранаты-блохи». Она предназначалась для поражения живой силы противника. В состав «гранаты-блохи» входили: вышибной заряд, ударник с бойком и гайкой, граната Ф-1 со снятым запалом. Разрыв гранаты производился в воздухе на высоте 10-15 метров. С парашютом гранату предлагалось использовать для минирования. Но система Дерябина оказалась слишком сложной. По заключению военных экспертов, проект не был реализован из-за отсутствия практической ценности.

Для обучения личного состава войск обращению с ручными осколочными гранатами дистанционного действия, приемам и правилам их метания была создана учебно-имитационная ручная граната УРГ весом 530 г, внешне похожая на боевую гранату Ф-1. Граната УРГ комплектуется имитатором запала УЗРГ.

| учебно-имитационная ручная граната УРГ с имитационным запалом |

Боевая граната Ф-1 окрашивается в зелёный цвет (от хаки до темно-зеленого). Учебно-имитационная граната окрашивается в чёрный цвет с двумя белыми (вертикальная и горизонтальная) полосами. Кроме того, она имеет в нижней части отверстие. Боевой запал окраски не имеет. У учебно-имитационного запала кольцо чеки и нижняя часть прижимного рычага окрашены в алый цвет. Внешне граната имеет овальный ребристый корпус из сталистого чугуна.

учебная разрезная граната Ф-1-А с запалом Ковешникова: 1 — остов запала; 2 — наперсток капсюля-детонатора; 3 — предохранительный колпачок; 4 — наружный рычаг колпачка; 5 — задерживающий выступ на остове запала; 6 — предохранительная чека; 7 — капсюль-воспламенитель; 8 — пороховой состав; 9 — капсюль-детонатор; 10 — ударник; 11 — шарик-предохранитель; 12 — боевая пружина; 13 — пружина колпачка.

Другая учебная разрезная граната Ф-1-А (57-Г-7214У) была разработана заводом учебных приборов № 1 в январе 1940 года. Граната имела вырез четверти корпуса, вместо взрывчатого вещества был залит гипс. Она предназначалась для демонстрации устройства боевой гранаты Ф-1. Граната Ф-1-А долго использовалась для обучения в Красной и Советской армиях.

Граната Ф-1 широко применялась в военных конфликтах 1940-1990-х годов в разных частях света.

Копиями Ф-1 можно считать китайскую гранату «Type 1», польскую F-1, тайваньскую оборонительную гранату, чилийскую Мк2.

Недостатки гранаты Ф-1 — не столько относятся к данному образцу, сколько обусловлены общим устареванием данного поколения гранат. Рифление корпуса, как один из способов заданного дробления, не может в полной мере обеспечить формирование осколков удовлетворительной формы и оптимальное распределение осколков по массе. Дробление корпуса во многом имеет случайный характер. К достоинствам дистанционного запала относятся безотказность действия, независящая от энергии удара при падении гранаты, от того, упадет ли она на землю, в снег, в воду или в болотистую почву. Но его недостаток заключается в том, что он не может обеспечить мгновенного подрыва гранаты при касании цели: замедлитель имеет заданное время горения.

| Масса гранаты, гр | 600 |

| Масса заряда, гр | 60 |

| Тип ВВ | тротил |

| Длина корпуса гранаты, мм | 86 |

| Длина гранаты с запалом, мм | 117 |

| Диаметр гранаты, мм | 55 |

| Дальность метания, м | 30 — 40 |

| Радиус разлета осколков, м | 200 |

| Время горения замедлителя, с | 3.2 — 4.2 |

И граната Ф-1, как один из выдающихся представителей классического типа ручных гранат с цельнолитым чугунным корпусом фактически естественного дробления и простым, надежным дистанционным запалом, не может соперничать с современными гранатами того же назначения — как по оптимальному осколочному действию, так и по универсальности действия запала. Все эти задачи по-иному решаются на современном техническом, научном и производственном уровнях. Так, в Российской Армии создана граната РГО (ручная граната оборонительная), во многом унифицированная с гранатой РГН (ручная граната наступательная). Унифицированный запал этих гранат имеет более сложное устройство: в его конструкции объединены дистанционный и ударный механизмы. Существенно большую эффективность осколочного действия имеют и корпуса гранат.

Однако граната Ф-1 с вооружения не снята и вероятно еще долго будет в строю. Тому есть простое объяснение: простота, дешевизна и надежность, а также проверенность временем — ценнейшие качества для оружия. И в боевой обстановке этим качествам не всегда есть возможность противопоставить то техническое совершенство, которое требует больших производственных и экономических затрат.

Создание

История создания боевой гранаты Ф-1 началась в 20-х годах прошлого века. К 1922 году Красная Армия была вооружена различными типами оборонительных гранат иностранного производства. Среди них находились надёжные английские гранаты Миллса и французские — F-1, отличавшиеся продуманной формой и сомнительным качеством запала, подрывавшим её сразу после удара, без выдержки времени замедления.

В 1925 г. Артиллерийское Управление РККА выявило критическую нехватку ручных оборонительных боеприпасов на своих складах и впервые задумалось о разработке и производстве совершенной гранаты с хорошей поражающей способностью и качественным взрывателем.

Запал гранаты

В результате, французскую F-1 оснастили запалом системы Ф.В. Ковешникова и в 1928 г., после нескольких испытаний и поправок, советская граната Ф-1 была принята на вооружение Красной Армии. Военные быстро окрестили её «лимонкой».

На первоначальном этапе для производства «лимонки» корпусы заимствовались от иностранных F-1, но уже к 1930 году в СССР запустили собственное производство.

Начиная с 1939 года, в условиях повышающейся угрозы войны, значительно ускорилось развитие оборонной промышленности СССР. В это время советскими инженерами разрабатывались новые образцы военной техники, боеприпасов и усовершенствовались имеющиеся.

Модернизация не обошла стороной и Ф-1:

- в 1939 годуинженер Храмеев Ф.И. рационализировал корпус гранаты, убрав нижнее окно и заменил простой чугун, использовавшийся для его изготовления, на сталистый, чем повысил убойную силу боеприпаса;

- в 1941 году конструкторы Вицени Е.М. и Бедняков А.А. преобразовали Ф-1, разработав более дешевый запал, понизивший время задержки взрыва с 6 секунд до 3,5 — 4,5. Он получил название УЗРГ (унифицированный запал к ручным гранатам), а в послевоенные годы он был еще раз улучшен.

С тех пор, гранаты Ф-1, в которых изменили принцип взрыва, широко применялись в различных военных кампаниях и несмотря на то, что они устарели, а в армию давно поставляются более современные ручные гранаты, «лимонки» и по сей день не исчезли из ее арсенала.

Откуда название «лимонка»

Свое название ручная граната Ф-1 получила еще в годы Первой мировой войны. Мнение, что «лимонкой» боеприпас был назван ввиду своей формы схожей с одноименным фруктом, ошибочное. Чтобы развеять миф, достаточно окунуться в историю, и узнать, что граната «лимонка» есть прототипом ручной французской гранаты образца 1915 года. Однако конструкция зарубежного аналога была не столь совершенна и из-за чувствительного запала, обращаться с ней приходилось крайне осторожно.

Английская осколочная граната была куда надежнее. Гладкий корпус и усовершенствованная система запала с чекой отличало ее от французского собрата. Разработчиком осколочного боеприпаса был капитан Лемон. Именно в честь него солдаты российской армии называли все гранаты различных систем, по форме схожих на английские.