В 1954 году на вооружение советской армии была принята новая оборонительная граната РГД-5, которая очень скоро вытеснила свою предшественницу РГ-42. Вместе со знаменитой «лимонкой» Ф-1 две эти гранаты стали важнейшим элементом вооружения любого бойца советской, а потом и российской армии. Используются они и в наши дни.

Эти гранаты отличаются эффективностью и надежностью, они испытаны временем. Кроме российской армии, Ф-1 и РГД-5 в настоящий момент используется всеми вооруженными силами бывших советских республик, а также ВС Китая, Ирана, Болгарии. Весьма популярны они в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Но, несмотря на это, следует признать, что гранаты Ф-1 и РГД-5 уже морально устарели.

Поэтому еще в середине 70-х годов начались работы над созданием ручных гранат нового поколения. Разработками занимались конструкторы ГНПП «Базальт». В начале 80-х годов стартовали испытания двух видов гранат: оборонительной РГО и наступательной РГН. В 1981 году они были приняты на вооружение советской армии.

Основным отличием этих боеприпасов от своих предшественников является взрыватель ударно-дистанционного действия, который срабатывает при столкновении с любой твердой поверхностью, а не только через определенный промежуток времени.

Ручная граната РГН – это противопехотная осколочная граната, которая относится к обширной группе наступательных гранат. Это означает, что радиус разлета ее осколков позволяет использовать данный боеприпас не только из укрытия. Взрыватель ударного действия гранаты РГН значительно повышает ее эффективность и дает противнику меньше шансов укрыться от действия осколков.

Гранаты РГН (как и РГО) впервые были применены советскими войсками в Афганистане, затем их использовали в ходе обеих чеченских кампаний и во время войны с Грузией в 2008 году. Есть информация, что наступательные гранаты РГН используют вооруженные формирования на востоке Украины.

Граната ГРН: устранение основных недостатков Ф1 и всех предыдущих изделий

Как бы это ни казалось странным, но в войсках по-прежнему стоят на вооружении и активно используются гранаты Ф1, разработанные почти сто лет назад – в 1925 году. В нынешнее время нет возможности усовершенствовать состав взрывчатого соединения, так как он уже тогда находился на техническом пределе для химической взрывчатки, поэтому конструкторы пошли другим путем. Усовершенствованию подвергся запал и осколочная система. Нужно было устранить основные недостатки гранат предыдущего образца. Все они хорошо известны:

- Взрыватель с трехсекундной выдержкой. Это основной недостаток гранат Ф1 и всех остальных с аналогичным запалом. Он опасен для самого бойца, метающего гранату. Кроме того, противник часто успевает укрыться до того, как произойдет взрыв;

- Разнородные осколки: крупные, мелкие, пылевидные, не представляющие значительной угрозы. Все это делает крайне неравномерным поражающее поле гранаты, что очень неудобно в боевых условиях.

Ручная граната РГН и РГО (РГД) была разработана с учетом этих недостатков. Они были полностью устранены, и в этом применялось множество интересных конструктивных решений. Легче всего конструкторы решили проблему осколков.

В основной гранате Ф1 как поражающий элемент использовались осколки чугунной рубашки. Это довольно массивная (500 г) толстостенная чугунная отливка характерной формы. Канавки на корпусе по мысли инженеров предназначались для образования крупных осколков со значительной поражающей силой. Однако анализ на бесчисленных испытаниях показал обратное. Чугун оказался слишком хрупким материалом. В результате он дробился почти до пыли, а оставшаяся часть (чаше всего верхняя полусфера отлетала крупным осколком).

В Гранате РГН вместо чугуна применили пластичный алюминий. Форма осколочного блока стала шарообразной. Появилась сетка глубоких канавок. Причем, они были сделаны с внутренней стороны, а не с наружной, что больше соответствует здравому смыслу, так как подрыв гранаты и разрушение осколочной рубашки всегда идет изнутри. Были проведены многочисленные испытания, анализ разлета осколков и их величины. Был установлен оптимальный размер ячейки сетки канавок 2х2 мм.

Описание конструкции

Ручная граната РГН состоит из корпуса и запала УДЗ, который имеет две дублирующие друг друга цепи срабатывания.

Корпус боеприпаса состоит из двух алюминиевых полусфер диаметром 60 мм. Их внутренняя часть имеет насечки, которые и обуславливают образование осколков во время взрыва. В этом отношении у военных имеется много нареканий к РГД-5. Дело в том, что наступательная граната не должна иметь значительный разлет осколков, в этом случае она становится опасной для самого солдата. У РГД-5 осколки нередко разлетались на 20-30 метров, что является неприемлемым. Благодаря внутренней насечке у РГН эта проблема была решена.

В центре корпуса гранаты имеется металлический стакан для закручивания запала. В качестве взрывчатого вещества используется смесь тротила и гексогена. Его масса составляет 112 гр, при детонации боеприпаса образуется 200-250 практически одинаковых осколков.

Главной «изюминкой» гранаты РГН является ее запал УДЗ.

После выдергивания чеки и броска гранаты, предохранительный рычаг освобождает ударник. Он поворачивается вокруг оси и накалывает специальный капсюль-воспламенитель, в функции которого входит поджог трех трубок с пиротехническими составами: самоликвидатора и двух замедлителей.

После того как горючие смеси внутри трубок выгорают, в них под действием пружин заходят специальные штифты. Это позволяет сдвинуться в сторону предохранительному движку, а чаше с инерционным грузом и капсюлем-воспламенителем опуститься вниз. Благодаря этому капсюль подводится непосредственно к детонатору – граната устанавливается на боевой взвод и готова к детонации при встрече с любым препятствием. Вышеописанные процессы занимают 1,3-1,8 секунды.

Основным элементом ударной части запала является инерционный груз, который представляет собой пластиковый шар с металлическими шариками внутри. Он отвечает за подрыв боеприпаса при столкновении с препятствием. Когда граната находится в небоевом положении, шар плотно зажат между чашей и корпусом. После того как замедлители выгорают, он получает пространство и может смещаться вниз. Любой удар приводит к тому, что шарик сдвигает чашу, внизу которой находится иголка, ударяющая по капсюлю.

Ударный взрыватель может и не подействовать, если граната попадет в снег, песок, воду или просто мягкий грунт. В этом случае детонация происходит за счет третьей трубки самоликвидатора. Она выгорает за 3,2-4,2 секунды, это зависит от температуры воздуха.

Запал УДЗ имеет пластиковый корпус, но все основные его элементы сделаны из металла.

Различие наступательной и оборонительной гранат РГН и РГО

Аббревиатура РГН расшифровывается как Ручная Граната Наступательная, есть вариант РГО (Ручная Граната Оборонительная). Последняя отличается значительно большим радиусом разлета осколков. Для этого была изменена конструкция осколочной рубашки. Она состоит из четырех алюминиевых сфер сеткой канавок 2х2 мм. В наступательной гранате РГН применено только две сферы. В оборонительной они размещены в два слоя, что дает в два раза большее количество осколков.

Наступательные гранаты РГН имеют гладкий алюминиевый корпус в форме шара. Сетка канавок размещена с внутренней стороны. Мощный оборонительный вариант РГО имеет добавленную к основной внешнюю осколочную сферу с рифлением наружу. Тип гранат выбирается на ощупь. Этот навык доводится до автоматизма на тренировках.

Различия учебной и боевой гранаты

Учебная граната РГН и РГО предназначена для отработки навыка метания. Чтобы хорошо поставить этот навык нужно провести сотни, если не тысячи бросков. Для этой цели учебный макет полностью соответствует массогабаритным характеристикам боевой гранаты. Только вместо заряда и запала ставится его заменитель. Учебные гранаты окрашиваются в черный цвет, боевые в зеленый (хаки или оливковый). Интересно, что во многих кинофильмах и сериалах этот момент не учитывается. На съемках вовсю используются обычные учебные образцы черного цвета и выдаются за боевые.

Взрыватель гранаты РГН: инерционный с дублированием классическим

У основной стоящей на вооружении гранаты Ф1 классический капсюльный взрыватель с замедлителем. По устройству он мало отличается от обычного оружейного патрона. Это важно для унификации производства. При создании РГН и РГО было принято решение отказаться от этой конструкции в силу целого ряда недостатков. Был применен инерционный механический взрыватель. По габаритам он получился существенно больше, что хорошо заметно во внешнем виде гранаты. Официальное наименование данного взрывателя — Ударно-Дистанционный Запал УДЗ.

Инерционным элементом служит тяжелый металлический шарик и пружина. Сам запал — обычный пиротехнический капсюль с замедлителем. В этом он аналогичен гранате Ф1. Ударник срабатывает от скобы поджимаемой рукой при броске. По аналогии с Ф1 после срабатывания ударника скоба отлетает. Это очень удобно для индикации, когда ударник поджег капсюль и взрыв гранаты неизбежен.

После воспламенения капсюля ударом работает обычный взрыватель гранаты Ф1, устроенный по типу бикфордова шнура. Замедление — 4,5 секунд. Это вполне достаточное время для броска. Отличие состоит в том, что взрыв может произойти и намного раньше при ударе о твердую поверхность. Работа этого механизма обеспечивается инерционным элементом и металлической пружиной.

Довольно необычно выглядит применение пластмассы для корпуса взрывателя. Он отлит из экструдированного ударостойкого полистирола обычно белого или серого цвета. Применение пластика значительно удешевляет массовое производство. Выбор конструкторов на этот материал пал из-за его способности принимать очень точную и сложную форму при отливке под давлением (экструдированием). Корпус взрывателя требовал как раз таких характеристик. Если не использовать пластмассу, то его пришлось бы отливать из латуни, что сделало бы гранату тяжелой по весу и дорогой в производстве. Применение пластика не ограничивает срок и условия хранения. Они ровно такие же как и для обычных гранат Ф1.

Ручная граната РГН / РГО

| РГН (слева) и РГО (справа) |

Ручные осколочные гранаты РГН (ручная граната наступательная) и РГО (ручная граната оборонительная) начали разрабатываться советскими конструкторами С. Коршуновым и В. Кузьминым на предприятии «Базальт» в конце 1970-х годов.

При разработке гранат РГН (7Г21) и РГО (7Г22) был учтен опыт боевого использования гранат и технологии массового производства. Необходимость создания новых гранат была продиктована в основном «афганским опытом», так как применение в гранатах дистанционного взрывателя при боевых действиях на горной местности позволяло противнику вовремя укрываться от ее осколков, а также создавало угрозу самопоражения гранатометчика в случае отскока гранаты от преграды или скатывания со склона после броска.

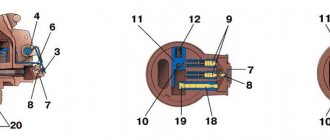

устройство РГН 1 — нижняя полусфера; 2 — взрывчатая смесь; 3 — верхняя полусфера; 4 — стакан; 5 — пробка; 6 — ударно-дистанционный запал; 7 — кольцо; 8 — рычаг.

В отличие от гранат предыдущих поколений новые гранаты имеют некоторые конструктивные особенности. В них применяется более мощный разрывной заряд, состоящий из гексогена и тротила.

В начале 1980-х годов гранаты РГН и РГО прошли полигонные и войсковые испытания и в 1981 году были приняты на вооружение Советской армии.

Граната РГН предназначена для поражения живой силы в наступательных действиях, а РГО в оборонительном бою.

Гранаты РГО и РГН имеют большую степень унификации между собой и одинаковый тип запала. Отличительная особенность гранат — наличие ударно-дистанционного запала.

Обе гранаты состоят из корпуса, заряда взрывчатой смеси, детонационной шашки и запала УДЗ.

Корпус РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава толщиной 4 мм. На корпусе гранаты нанесены внутренние насечки. Торцы обеих полусфер обточены так, чтобы на кромку нижней полусферы можно было одеть верхнюю и соединить их обжатием верхней части. Для обеспечения герметичности между полусферами укладывается полиэтиленовое кольцо.

устройство РГО 1 — нижняя внутренняя полусфера; 2 — нижняя наружная полусфера; 3 — взрывчатая смесь; 4 — верхняя наружная полусфера; 5 — стакан; 6 — пробка; 7 — манжета; 8 — верхняя внутренняя полусфера; 9 — ударно-дистанционный запал; 10 — кольцо; 11 — рычаг.

Корпус РГО для увеличения количества убойных осколков имеет две наружные и две внутренние стальные полусферы толщиной 2,8 мм. На корпусе гранаты нанесены внутренние и наружные (на поверхности нижней полусферы) насечки. Это позволяет по внешнему виду отличать ее от наступательной гранаты РГН.

В верхней части корпуса гранат РГН и РГО при помощи манжет завальцован тонкостенный стакан с крупной резьбой (М20х2) для ввинчивания в него запала. В процессе транспортировки и хранения гранат во избежание загрязнения стакана в него вставляется или ввинчивается пробка.

Под стаканом в углублении внутри взрывчатой смеси помещена детонационная шашка.

Перед боем гранаты заряжают, из стакана вывинчивают пробку и устанавливают запал.

РГН и РГО имеют одинаковый запал (называемый ударно-дистанционным) УДЗ (7ЖЗ), созданный конструктором Д. Денисовым в НИТИ, и разрывной заряд.

запал УДЗ 1. корпус запала; 2. предохранительная скоба; 3. предохранительный шплинт с кольцом; 4. ударник с боевой пружиной; 5. жало ударника; 6. капсюль-воспламенитель; 7. пиротехнический замедлитель; 8. стопор замедлителя; 9. инерционное тело; 10. корпус ударного механизма; 11. тарель инерционного тела со штоком; 12. контрпредохранительная пружина; 13. жало; 14. подвижная планка; 15. пружина подвижной планки; 16. капсюль-воспламенитель подвижной планки; 17. втулка детонирующего узла; 18. капсюль-детонатор детонирующего узла; 19. пороховые запрессовки замедлителя; 20. самоликвидатор; 21. замедлитель самоликвидатора; 22. капсюль-детонатор.

Запал УДЗ для гранат РГО и РГН разработан, как и сами гранаты в ГНПП «Базальт». Конструкция запала ударно-дистанционного действия стала существенной новинкой.

Запал УДЗ имеет интересную конструктивную особенность. Он имеет две цепи срабатывания: ударно-дистанционную и дистанционную (самоликвидатор). Цепи дублируют друг друга и взрыв гранаты происходит либо от удара о преграду по истечении времени дальнего взведения (1-1,8 сек) либо (если удара не произошло или он был недостаточно сильным) по истечении времени самоликвидации (3,2-4,2 сек).

Запал собран в пластмассовом корпусе, состоит из накольно — предохранительного механизма, датчика цели, дистанционного устройства, механизма дальнего взведения и детонирующего узла. Накольно-предохранительный механизм обеспечивает безопасность в обращении и включает ударник с жалом, пружину, шплинт (чеку) с кольцом, заглушку, планку и капсюль. Ударник поворачивается на оси (подобно курку) под действием пружины, работающей на кручение. Датчик цели обеспечивает срабатывание запала при ударе о преграду и состоит из шаровидного груза (инерционного тела), гильзы, жала, пружины и втулки. Дистанционное устройство обеспечивает замедление подрыва после броска на 3,2 — 4,2 секунды и включает втулку с замедлительным составом и капсюль — детонатор. Механизм дальнего взведения предназначен для взведения запала через 1 — 1,8 секунды после броска (т.е. на удалении от метающего) и включает две втулки с пиротехническими составами, стопора, движок, капсюль и пружину. Детонирующий узел закреплен в стакане и состоит из капсюля — детонатора и втулки. В обычном состоянии ударник повернут в верхнее (взведенное) положение и удерживается рычагом, прижатым к корпусу и зафиксированным шплинтом. Стопоры удерживают движок с капсюлем в сдвинутом к краю запала положении, так, что капсюль выведен из — под жала, пружина движка сжата. Груз поджат к корпусу гильзы, перемещение которой ограничено движком. Столь сравнительно сложная конструкция запала обеспечивает сочетание безопасности обращения (6 ступеней предохранения) с гарантированным срабатыванием.

| РГН | РГО | |

| Масса гранаты, гр | 310 | 530 |

| Масса заряда, гр | 114 | 92 |

| Тип ВВ | A-IX-1 | |

| Диаметр корпуса гранаты, мм | 61 | |

| Длина корпуса гранаты, мм | 63 | |

| Длина гранаты с взрывателем, мм | 114 | |

| Время самоликвидации, сек | 3.2 — 4.2 | |

| Время дальнего взведения, сек | 1 — 1.8 | |

| Дальность метания гранаты, м | 30 — 45 | 20 — 40 |

| Радиус поражения осколками, м | 8 | 16 |

После выдергивания шплинта и броска рычаг, под действием пружины, отбрасывается от гранаты и освобождает ударник, который поворачивается и накалывает своим жалом капсюль. Луч огня поджигает составы дистанционного узла и механизма дальнего взведения. После их выгорания стопоры отводятся своими пружинами к краю запала и освобождают движок, который смещается под действием своей пружины к оси запала, ставит капсюль напротив жала датчика цели. При встрече с преградой груз датчика цели под действием инерции перемещается и вызывает смещение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня инициирует капсюль — детонатор. Последний передает детонацию детонационной шашке, вызывающей подрыв заряда гранаты. Шаровидная форма груза и его крепление позволяют «поймать» составляющую инерции в широком диапазоне углов.

В случае несрабатывания датчика цели (падение в грязь, снег, строго «на бок») капсюль — детонатор будет инициирован от капсюля — детонатора дистанционного устройства после выгорания дистанционного состава (3,2 — 4,2 с).

Запалы УДЗ изготавливаются на ОАО «Велта».

Граната РГН при взрыве образует 220-300 осколков средним весом 0,42 г с начальной скоростью разлета 700 м/с, приведенная площадь разлета осколков — 95-96 кв.м. На образование убойных осколков идет 73% массы корпуса гранаты.

Граната РГО дает 670-700 осколков весом 0,46 г и скоростью до 1200 м/с. На образование убойных осколков идет 73 % массы корпуса гранаты. Энергия осколков РГО втрое превосходит осколки РГН, приведенная площадь разлета — 213-286 кв.м. «Контролируемая осколочность» РГО обеспечивает большую плотность поля поражения, чем при небольшом количестве тяжелых осколков (как у Ф-1 или Мильса), и в то же время большую безопасность для метающего и его подразделения за счет быстрой потери осколками убоиной энергии. По осколочному действию граната РГО уступает гранате Ф-1.

ПУИ-РГН (слева) и ПУИ-РГО (справа)

Гранату РГО рекомендуется применять из какого-нибудь укрытия, из окопа, из БМП, танка, бронетранспортера и т.п. Она применима по движущейся цели (живой силе или технике) и при броске на любую дистанцию.

Гранаты могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -50 до +50 °С.

Гранаты носятся в стандартной гранатной сумке по две или в карманах снаряжения. Пакуются — в ящики по 20 штук.

Высокая чувствительность запала и большая площадь разлета осколков требуют дополнительного обучения личного состава обращению с ними.

Для использования в учебно-практических целях, обучения приемам метания в реальных условиях в ГНПП «Базальт» разработаны два типа практических учебных имуществ ПУИ-РГО и ПУИ-РГН, которые соответственно имитируют гранаты РГО и РГН. Они максимально имитируют боевые гранаты, применение изделий многократное.

Наличие в войсках гранат РГН и РГО не привело к полной замене арсенала старых ручных гранат Ф-1 и РГД-5, изготовление которых значительно проще и по стоимости явно уступает новым образцам. В то же время имеется значительный накопленный запас гранат старых образцов, поэтому они еще долго будут эксплуатироваться в войсках. Однако есть ситуации, где гранаты РГН и РГО незаменимы, поэтому бойцы спецподразделений на операции берут гранаты старых и новых образцов.

Отличия ударно-инерционного взрывателя от Ф1

Сразу после выдергивания предохранительного кольца поджигается капсюль от ударника как в обычном патроне огнестрельного оружия. Если в гранате Ф1, она могла сработать только от основного запала, то в РГН и РГО от одного капсюля воспламеняется сразу три замедлителя, построенных по типу бикфордова шнура:

- Замедлитель-самоликвидатор. Срабатывает через 4,5 сек вне зависимости от механических сотрясений и положения корпуса гранаты;

- Второй и третий замедлители выгорают за 1,1-1,8 сек. После этого они механически приближаются с помощью пружины к основному заряду и при ударе о твердую поверхность (что приводит к смещению инерционного элемента, тяжелого шарика) происходит взрыв.

Установка ударно-инерционного запала призвана устранить недостаток, когда противник успевал укрыться при падении гранаты. Ударно-инерционный запал обладает рядом преимуществ. Главный его недостаток — значительный шум при срабатывании. Он не позволяет выбросить гранату из укрытия, не обнаружив себя. Надо сказать, что в боях на ближней дистанции (а гранаты используются именно там) скрытие места броска не требуется.

История создания

Ручная граната известна человеку с глубокой древности. Изготавливать подобные боеприпасы стали практически сразу после изобретения пороха, но до появления мощных бризантных взрывчатых веществ говорить о высокой эффективности гранат не приходилось. В начале XV века их корпуса стали изготавливать из хрупкого чугуна, который при взрыве давал значительное количество осколков. Главной проблемой было слабое бризантное действие пороха, из-за чего ручные гранаты (их называли «гренадами») приходилось делать большими и тяжелыми.

Швырнуть такой боеприпас (его вес составлял от одного до четырех килограммов) мог только физически хорошо подготовленный боец. Недаром гренадерские полки считались элитными пехотными подразделениями. Гранаты чаще всего использовались во время штурма или обороны крепостей, весьма эффективны они были и в абордажных схватках.

Кроме несовершенства пороха в качестве взрывчатки, ранние виды гранат имели и еще один существенный недостаток – запал. Для этой цели чаще всего использовали деревянные трубки, набитые порохом. Такой взрыватель мог погаснуть при ударе о землю, сработать раньше или позже, а то и сдетонировать в руках бойца. Рассчитать точное время взрыва было крайне проблематично.

Из-за вышеперечисленных недостатков уже к середине XVIII века гранаты постепенно выходят из обращения, продолжают их использование только немногочисленные штурмовые подразделения, также гранаты находятся на вооружении крепостных гарнизонов.

К началу XX века гранаты считались старым, примитивным и неэффективным оружием. Эти боеприпасы практически не использовали, а их конструкция почти не изменилась с XVII столетия. В самом конце XIX века российский Артиллерийский комитет вообще приказал снять ручные гранаты с вооружения армии, из-за их ненадежности и малой эффективности. Но в 1904 году началась русско-японская война – первый современный конфликт, в ходе которого велись масштабные позиционные бои. Именно эта война показала, что ручную гранату рано списывать со счетов.

Оказалось, что в условиях окопной войны граната является одним из самых эффективных видов оружия для ближнего боя. А так как ни российская, ни японская военная промышленность ручные гранаты не выпускала, то солдатам пришлось самим заняться их изготовлением. Гранаты делали из артиллерийских гильз, обрезков труб и даже бамбуковых палок. Так, например, в осажденном Порт-Артуре за время его обороны было изготовлено почти 70 тыс. ручных гранат.

Военные учли опыт конфликта на Дальнем Востоке, поэтому перед началом Первой мировой войны основные державы уже имели на вооружении более или менее удачные образцы ручных гранат. Из боеприпасов того периода можно выделить английскую гранату Mills Bomb № 5 и французскую F-1. Российская промышленность освоила массовое производство гранаты Рдултовского, к надежности конструкции которой, правда, имелось множество нареканий.

Во время Первой мировой войны потребность в ручных гранатах была огромной и отечественная промышленность оказалась абсолютно не готовой удовлетворить ее. Например, в середине 1915 года фронт ежемесячно «съедал» 3,5 млн гранат, из которых отечественные производители могли изготовить только 650 тыс. штук. Поэтому эти боеприпасы в огромных количествах закупались у союзников.

В 20-е годы на армейских складах оставались сотни тысяч французских гранат F-1, которые решено было модернизировать и использовать. Так в 1928 году появилась знаменитая советская Ф-1, которая представляла собой французский боеприпас с запалом системы Ковешникова.

В 1941 году был разработан унифицированный запал к ручным гранатам – УЗРГ, который после войны был усовершенствован. Так появились запалы УЗРГМ и УЗРГМ-2, они и сегодня используются в Ф-1 и РГД-5.

В 70-е годы в СССР начались работы над созданием ручных гранат нового поколения. Ими занимались специалисты ГНПП «Базальт». Большой проблемой для продвижения этого проекта были огромные запасы старых гранат, которые хранились на армейских складах. Кроме того, РГД-5 и Ф-1 имеют более простую конструкцию и дешевле стоят.

В начале 80-х годов РГО и РГН были приняты на вооружение. Первые партии боеприпасов сразу же были отправлены в Афганистан. Советские бойцы по достоинству оценили преимущество взрывателя ударного действия.

В настоящее время РГД-5 и Ф-1 так и остаются основными гранатами российской армии, производство РГО и РГН ведется, но объемы его явно недостаточны. Новые гранаты в основном используются различными специальными подразделениями, они зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие.