Тип ручной гранаты / винтовочной гранаты

| Ручная граната Тип 99 «Киска» | |

| Японская ручная граната Тип 99 | |

| Тип | Ручная граната / винтовочная граната |

| Место происхождения | Япония |

| История обслуживания | |

| В сервисе | 1939–1945 |

| Использован | Императорская армия Японии Императорский флот Японии |

| Войны | Вторая китайско-японская война Вторая мировая война |

| История производства | |

| Разработан | 1939 г. |

| Характеристики | |

| Масса | 300 грамм |

| Длина | 87 мм |

| Диаметр | 41 мм |

| Заполнение | Литая пикриновая кислота |

| Вес наполнения | 58 грамм |

| Детонационный механизм | Пиротехническая задержка от 4 до 5 секунд. |

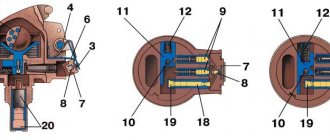

Вырезка гранаты Тип 99

Тип 99 ручная граната

(九九式手榴弾, кюкю-сики Teryūdan ) , также известный как

Киска гранаты

в американской армии была улучшенная версия Type 97 осколочной гранатой используется японской императорской армии и Императорского японского флота SNLF во время мира Вторая война . [1]

Type 99 (пулемёт)

| Type 99 | |

| Тип 99 | |

| Тип | ручной пулемёт |

| Страна | Япония Япония |

| История службы | |

| Годы эксплуатации | 1939-1945 годы |

| Принят на вооружение | 1939 |

| На вооружении | Императорская армия Японии |

| Войны и конфликты | Вторая мировая война, Вьетнамская война |

| История производства | |

| Конструктор | Кидзиро Намбу |

| Разработан | 1936 год |

| Характеристики | |

| Масса, кг | 9,8 |

| Длина, мм | 1181 |

| Длина ствола, мм | 550 |

| Патрон | 7,7×58 мм Арисака |

| Калибр, мм | 7,7 |

| Принципы работы | отвод пороховых газов, клиновый затвор |

| Скорострельность, выстрелов/мин | от 250 до 850 |

| Начальная скорость пули, м/с | 715 |

| Вид боепитания | коробчатый магазин на 30 патронов |

| Type 99 на Викискладе | |

История [ править ]

Японская армия, отметив, что гранаты являются оружием ближнего действия, начала усилия по оптимизации этого оружия для ближнего боя пехоты. Первой осколочной гранатой типа 10 стала первая осколочная граната типа 10. Вскоре после того, как граната Type 10 была представлена в войсках на передовой, возник ряд проблем. При метании вручную нестабильность и неточность механизма взрывателя делали Тип 10 почти такой же угрозой для метателя, как и для получателя. Кроме того, оружие считалось малоразмерным и не обладало желаемой летальностью.

Японская армия продолжала экспериментировать с винтовками и ручными гранатами между войнами и приняла на вооружение семейство осколочных гранат с почти универсальной адаптируемостью. Представленная в 1931 году осколочная граната Тип 91 могла метаться вручную, стрелять из гранатомета чашечного типа ( Тип 100 ) , стрелять легким минометным прожектором ( гранатомет Тип 89 или коленный миномет

). [2] или оснащенный оребренным хвостовым оперением и стреляющий из винтовочного гранатомета втулочного типа.

«Машина смерти». Японское противотанковое ружьё «Type 97».

Скорее дело не столько в Скорее дело не столько в чиновниках столько в вояках .Это именно вояки заметили этот минус ПТ ружей.И заброневое действие боеприпасов ПТ ружей действиельно было очень слабым .Как то на сайте уже приводили данные о количестве уничтоженных танков обеими сторонами .Там было подробно разложено по полочкам сколько танков какими ПТ средствами было уничтожено. ПТ ружья имеют очень даже скромные результаты .Наиболее эффективным средством была ПТ артиллерия калибра 57-105 мм. К концу 1943 года в Германии практически перестали производить подкалиберные снаряды из карбида вольфрама .Тоже самое касалось снарядов для всех пушек с коническими стволами так как для них помимо сложности в изготовлении необходимы были те же самые снаряды из карбида вольфрама .Обычная 75 мм ПТ пушка Рак-40 стоила 12 тыс марок .Имела достаточно мощный ОФ снаряд ,что позволяло применять её в качестве полевой пушки. Если бы немцы наладили производство более мощного усовершенствованного варианта 75 мм ПТ пушки Рак-42 было бы еще лучше для них и значительно хуже для танкистов стран антигитлеровской каолиции .У японцев ситуация была иная .Да и они не имели большого опыта по части борьбы с танками .Могли бы купить у немцев лицензию на производство 75 мм пушки Рак-40 и получили бы универсальное средство борьбы с… Подробнее »

«Дымовой фунфырик»: Blendkorper 1H и Blendkorper 2H

Борьба с танками — штука непростая. Тут нужна артиллерия, ПТР, мины и прочие серьёзные штуки. Простому же пехотинцу с танком сладить трудно: не всякая граната возьмёт железного монстра, на иные модели взрывчатки не напасёшься. Так что немецкие инженеры решили найти альтернативный способ справиться с бронемашиной противника.

Ставку сделали на химию. Если не получается справится с самим танком, надо выгнать его экипаж на вольный воздух. Так появилась граната Blendkorper 1Н со стеклянным корпусом.

Дымовые ручные гранаты Blendkorper 1H и Blendkorper 2H

После того, как корпус разбивался, ирритант вступал во взаимодействие с кислородом. Следовала вспышка и дымообразование — на открытом воздухе облако держалось 15-20 секунд.

Выпустили таких гранат лишь четверть миллиона — военные потребовали создать что-нибудь более удобное и менее скользкое. Тогда в серию пошла модель 2Н. Корпус наполняли смесью тетрахлоридов кремния и титана, а во внутреннюю стеклянную колбу помещали хлорид кальция. Эта смесь была ещё эффективнее, а сосуд с пробкой новой формы лучше умещался в ладони. Таких «дымовух» с 1943-го и до окончания войны немцы успели наклепать в количестве более пяти миллионов штук.

Со стеклом для изготовления корпуса гранат и мин баловались многие. Можно вспомнить британскую «липкую бомбу» № 73ST, отечественные ампуломёты и «коктейли Молотова», японские химические гранаты с синильной кислотой и тому подобное. Однако после Второй мировой от этого хрупкого материала стали отказываться: наступала эра пластмасс.

С каждым годом человечество изобретало новые смертоубийственные орудия войны. Гранаты эволюционировали — и чем дальше, тем серьёзнее. Но, как и всегда, главное в процессе создания было самим случайно не напороться на собственные изобретения…

Конструкция

Граната состоит из корпуса, заряда взрывчатого вещества, запала дистанционного действия и донного цилиндра с вышибным пороховым зарядом и капсюлем-воспламенителем. Корпус цилиндрической формы изготовлен из чугуна с вертикальными и горизонтальными насечками и снаряжён зарядом взрывчатого вещества (тринитротолуола или тринитрофенола). В верхней части корпуса имеется крышка с отверстием для ввинчивания запала, в нижней — донный цилиндр

Запал состоит из корпуса, внутри которого расположен ударник с бойком, контрпредохранительная пружина, капсюль-воспламенитель и пороховой замедлитель. Боёк ввинчивается в корпус ударника, который фиксируется при помощи предохранительного колпачка и предохранительной вилки. При метании гранаты рукой необходимо было вкрутить боек в корпус ударника, выдернуть предохранительную вилку за привязанную к ней верёвку, ударить гранату о твёрдый предмет и затем бросать. При ударе головной части гранаты о препятствие ударник преодолевает сопротивление контрпредохранительной пружины и накалывает капсюль, воспламеняющий пороховой замедлитель, который горит в течение 7-8 секунд, и затем воспламеняет капсюль детонатора, что приводит к взрыву основного заряда

Донный цилиндр, который ввинчивается в дно корпуса, содержит вышибной пороховой заряд и закрывается пробкой с отверстием. Для использования в качестве гранатомётного боеприпаса граната, после выдёргивания предохранительной вилки, опускалась в ствол, при этом через отверстие в пробке происходило накалывание капсюля-воспламенителя и воспламенение заряда, давлением пороховых газов выбрасывающего гранату на значительное расстояние (по принципу миномётной мины). Также предусматривалась возможность использования гранаты Тип 91 в качестве ружейной гранаты, для чего применялась закрепляемая на донном цилиндре трубка-стабилизатор, надевавшаяся на ствол винтовки, выстрел из которой приводил к воспламенению вышибного заряда и запуску боеприпаса

Противотанковые средства японской пехоты во Второй мировой войне

Японская армия впервые столкнулась с танками и бронеавтомобилями советского производства в конце 1930-х годов в ходе боевых действий в Китае и во время военных конфликтов в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советские, китайские и монгольские войска использовали легкие танки Т-26, БТ-5, БТ-7 и бронеавтомобили БА-10 с противопульным бронированием, которые были уязвимы к противотанковым орудиям калибра 37 мм и 20-мм противотанковым ружьям.

Советский бронеавтомобиль БА-10, подбитый в ходе боевых действий у реки Халхин-Гол

Противотанковое ружьё Type 97

В ходе боевых действий на Халхин-Голе японская пехота впервые применила 20-мм противотанковое ружьё Type 97. Оно поступило на вооружение в 1937 году и использовалось японскими войсками до конца Второй мировой войны. ПТР Type 97 было тяжелым и не слишком удобным в обращении, но оно значительно повышало возможности японской пехоты в борьбе с бронетехникой противника.

Противотанковое ружьё Type 97, ставшее трофеем РККА в ходе боевых действий на Халхин-Голе

Для стрельбы из ПТР Type 97 использовался боеприпас 20х124 мм, изначально разработанный для применения в 20-мм зенитных автоматах. В боекомплект могли входить: бронебойно-трассирующие, фугасно-трассирующие, фугасно-зажигательные и зажигательно-трассирующие снаряды. Для стрельбы по бронетехнике использовался бронебойно-трассирующий снаряд массой 109 г, который покидал ствол длиной 1064 мм со скоростью 865 м/с. На дистанции 250 м, по нормали он мог пробить 30 мм броню, что во второй половине 1930-х годов являлось очень неплохим показателем.

Автоматика 20-мм противотанкового ружья работала за счёт отвода части пороховых газов. С целью повышения надёжности функционирования оружия в различных условиях и для применения боеприпасов разных типов, газоотводная трубка противотанкового ружья была оснащена регулятором, позволявшим изменять давление газов на поршень. Питание осуществлялось из отъёмного магазина на 7 патронов. Боевая скорострельность достигала 12 выстр/мин. Прицельные приспособления позволяли вести огонь на дальность до 1000 м.

Расчёт ПТР Type 97 на огневой позиции

Хотя бронепробиваемость и скорострельность ПТР Type 97 на момент создания были на высоте, противотанковое ружьё имело массу недостатков. Автоматика при стрельбе давала до 5 % задержек. Наиболее частой причиной был не выброс стреляной гильзы. Но если с этим расчёты мирились, то транспортировка ПТР на поле боя вызывала много проблем. Перед переноской ружья расчет должен был установить специальные металлические рукоятки. Конструкторы полагали, что противотанковое ружьё будет переноситься двумя номерами расчета, однако на практике транспортировка оружия требовала привлечения большего количества людей. Обычно ПТР Type 97 переносилось тремя или четырьмя бойцами. Масса оружия, без рукояток и щитка составляла 52,2 кг. Незаряженное ружье со щитком и рукоятками весило 68 кг. Ввиду большого веса ПТР Type 97 использовалось в основном в обороне. Для снижения очень сильной отдачи на ружье имелся дульный тормоз, но при выстреле рассеянные в горизонтальной плоскости пороховые газы подымали пыль, что затрудняло наблюдение и прицеливание, а также демаскировало огневую позицию.

Противотанковое ружьё Type 97 с ручками для переноски

Но, пожалуй, главным недостатком противотанкового ружья Type 97 была его очень высокая стоимость. В 1941 году цена одного 20-мм ПТР, изготовленного в арсенале Kokura, составляла 6400 иен. Для сравнения, 6,5-мм винтовка Type 38 стоила всего 77 иен. В связи с высокой стоимостью после выпуска приблизительно 1100 экземпляров производство ПТР Type 97 во второй половине 1941 года было свёрнуто. Однако в 1943 году фирма Nihon Seikosho получила заказ на изготовление новых ружей. Загрузка предприятия не позволила ему выпустить большое количество ПТР, и военным было сдано немногим более 100 противотанковых ружей.

Несмотря на относительно небольшой тираж, ПТР Type 97 использовались в боевых действиях вплоть до капитуляции Японии в августе 1945 года. 20-мм снаряды пронизывали относительно тонкую бортовую броню легких танков M3/М5 Stuart, а также успешно поражали плавающие транспортёры LVT с любого направления. При отражении высадки десантов на тихоокеанские острова ПТР Type 97 создали немало проблем американским морским пехотинцам. В то же время чрезмерная масса 20-мм ружья вынуждала вести огонь со стационарных позиций, которые быстро выявлялись и подавлялись. Кроме того, даже в случае пробития брони, поражающий эффект 20-мм снарядов был относительно небольшим.

Хотя на Халхин-Голе РККА применяла бронетехнику в достаточно больших объемах, командование Императорских вооружённых сил Японии не сделало соответствующих выводов и не озаботилось оснащением пехотных подразделений достаточным количеством эффективных противотанковых средств. Отчасти это было связано с тем, что сухопутная армия в Японии финансировалась по остаточному принципу, она не участвовала в сражениях Первой мировой войны и до второй половины 1930-х годов не сталкивалась с сильным противником. 20-мм противотанковые ружья после появления танков с противоснарядным бронированием уже не соответствовали современным требованиям, и проблему противотанковой обороны пехоты пришлось экстренно решать путём использования различных подручных и суррогатных средств.

Противотанковые гранаты, связки и бутылки с зажигательной жидкостью

Самым простым средством борьбы с вражеской бронетехникой, которое можно было быстро изготовить в полевых условиях, является связка ручных гранат. Для этого лучше всего подходила граната Type 98, которая являлась адаптированной копией германской «колотушки» М-24. От немецкого прототипа она внешне отличалась укороченной рукояткой.

Ручная граната Type 98

Корпус гранаты изготовлен из чугуна и имел резьбу в нижней части для присоединения деревянной рукоятки. Заряд пикриновой кислоты помещался внутрь корпуса и упаковывался в бумажный картуз. При массе гранаты 560 г, она снаряжалась 50 г взрывчатого вещества. Время замедления запала 6-7 с. Для того, чтобы разрушить гусеницу или повредить ходовую часть танка, нужно было закрепить к гранате с запалом 5-6 гранатных корпусов, и вес связки при этом составлял 2,5-3 кг. Понятно, что относительно безопасно применять такую конструкцию можно было только из окопа. Для повышения фугасного эффекта корпус гранаты Type 98 зачастую обвязывали шашками с мелинитом.

Ручная граната Туре 97

Также в японских вооруженных силах использовалось несколько типов гранат без рукояток с литыми корпусами, имевшими вертикальные и горизонтальные насечки. Такие гранаты могли крепиться проволокой или верёвкой к деревянной палке. Граната Туре 97 весила 450 г и содержала 65 г тротила. Время замедления запала — 4-5 с.

Общей чертой всех японских осколочных гранат являлось неудобство их использования и низкая эффективность в противотанковой борьбе. Ввиду несовершенства запалов время их срабатывания сильно варьировалось, что могло представлять опасность для тех, кто их применял. В 1943 году на вооружение императорской армии была принята ручная противотанковая граната Type 3, которую американские морпехи за своеобразный внешний вид называли «Лисий хвост».

Противотанковая граната Type 3

Конструкция гранаты Type 3 была очень простой, и при её производстве использовались доступные и дешевые материалы. Заряд взрывчатого вещества был помещён в матерчатый чехол. В верхней части заряда при помощи хомута крепилось металлическое кольцо с резьбой, в которую вкручивался взрыватель. Этот же хомут фиксирует матерчатый чехол. Стабилизатор из конопляного или шелкового шпагата крепился к гранате при помощи хомута. Снизу заряд опирается на деревянное основание. В головной части гранаты имелась кумулятивная воронка, облицованная сталью или алюминием толщиной 3 мм. Перед броском с гранаты удалялась матерчатая лента и извлекается предохранительная чека. Благодаря стабилизатору граната Type 3 летела головной частью вперёд. Инерционный взрыватель срабатывал при ударе о преграду.

Известно несколько модификаций гранаты Type 3: Ko (Type A), Otsu (Type B) и Hei (Type C). Они отличались размерами, массой и начинкой. Модификация Type A (цвет мешка — белый или коричнево-желтый) весила 1270 г и снаряжалась 853 г смесью гексогена и тринитроанилина. Вариант Type B (цвет мешка — белый или коричнево-желтый) имел массу 855 г и содержал смесь тротила с тэном. Последняя наиболее компактная и лёгкая модификация (цвет мешка желтый) при массе 830 г содержала 690 г пикриновой кислоты.

В англоязычных справочниках говорится, что все модификации при попадании под прямым углом имели одинаковую бронепробиваемость – 70 мм. Что, впрочем, с учетом использования различных металлов для облицовки кумулятивной воронки и взрывчатых компонентов, отличавшихся скоростью детонации и мощностью, крайне маловероятно. Сейчас достоверно установить, броню какой толщины могла пробить та или иная модификация противотанковой гранаты Type 3 невозможно. Но указанная бронепробиваемость теоретически позволяла поражать лобовую броню танка M4 Sherman. Хорошо натренированный и физически развитый солдат мог метнуть противотанковую гранату Type 3 Hei на 25 м, но обычно дальность прицельного броска не превышала 15 м. Эта противотанковая граната содержала минимум металлических частей и давала больше шансов гранатомётчику уцелеть, чем связка осколочных гранат.

Вполне предсказуемо японские военные пытались бороться с танками при помощи стеклянных бутылок, заполненных горючим. На первом этапе это были бутылки, заполненные в войсках смесью низко октанового бензина с отработанным машинным маслом. Перед тем как метнуть такой зажигательный снаряд во вражеский танк, было необходимо зажечь фитиль-пробку из пакли.

С 1943 года был организован промышленный выпуск стеклянных зажигательных гранат, снаряженных горючей жидкостью с растворённым в ней каучуком. Выступающий в качестве загустителя каучук, не дававший зажигательной смеси стекать, быстро способствовал тому, что воспламенившаяся жидкость прилипала к броне танка и при попадании на смотровые приборы образовывалась непрозрачная плёнка. Горение загущенной каучуком огнесмеси сопровождалось густым чёрным дымом, сильно ограничивало видимость для экипажей танков. Промышленно изготовленная бутылка с зажигательной жидкостью закрывалась герметичной пробкой. При разбитии о броню воспламенение горючего обеспечивалось специальным химическим составом в тканевых мешочках, который лентами крепился к бутылке. В войска зажигательные бутылки поставлялись в картонных или жестяных футлярах, оберегавших их от механического воздействия.

Японские стеклянные дымовые и зажигательные гранаты

Одновременно с зажигательными, японская армия активно использовала дымовые стеклянные гранаты, наполненные тетрахлоридом титана. Поле того как стеклянная стенка гранаты разрушалась, происходила химическая реакция, при которой тетрахлорид титана, испаряясь, реагировал с водяными парами, содержащимися в воздухе. При этом химическое соединение распадалось на диоксид титана и хлористый водород, с образованием густого дыма. Дымовое облако ослепляло танкистов и позволило японской пехоте приблизиться к танкам. Особенно активно дымовые стеклянные гранаты применялись на Окинаве. Зачастую увидев впереди клубы густого белого дыма, американские танкисты предпочитали отступить и вызывали огонь артиллерии или авиационную поддержку.

Американские пехотинцы укрываются от огня японцев за танком «Шерман»

Противотанковые мины

Помимо гранат и бутылок японская пехота могла использовать для борьбы с танками несколько типов мин. Для непосредственной установки на броню предназначалась магнитная мина Type 99, принятая на вооружение в 1939 году. Как и у большинства японских противотанковых мин, её конструкция была предельно простой и дешевой.

Противотанковая магнитная мина Type 99

Корпус мины представлял собой парусиновый мешок, в котором находилось восемь шашек смести мелинита с тротилом. Сверху имелся взрыватель замедленного действия, рассчитанный на 7-10 секунд. Мина крепится к борту танка с помощью четырех магнитов, расположенных на боковой стороне парусинового мешка. Перед креплением мины к танку, следовало выдернуть за шнурок предохранительную чеку, и ударить головкой взрывателя о твердый предмет. При весе магнитной мины 1,23 кг, в ней находилось 680 г взрывчатки. Диаметр мины – 121 мм, высота – 40 мм. Магнитная мина обладала только фугасным эффектом, и могла пробить броню толщиной 20 мм. Для повышения бронепробиваемости можно было скрепить вместе несколько мин. Две магнитные мины могли пробить 38 мм гомогенной брони, три – 46 мм. Мины поставлялись в брезентовых сумках, где также хранился взрыватель.

Мина Type 99 с сумкой для переноски

Подразумевалось, что японские солдаты должны крепить магнитные мины к днищу танков, проходящих над их окопами, или, подбежав к движущемуся танку, устанавливать мины на борт или корму. При этом запал следовало инициировать заранее. Понятно, что при таком способе применения вероятность уцелеть у того, кто её устанавливал, была небольшой. Тем не менее, мины Type 99 использовались до окончания боевых действий.

Для крепления на борт или корму танка предназначалась шестовая мина с резиновыми присосками. В жестяном корпусе мины содержалось до 2 кг сплава тротила с гексогеном. Этого количества взрывчатки было достаточно, чтобы проломить броню толщиной 30 мм. Даже если сквозной пролом не происходил, от внутренней поверхности брони отламывались куски металла, поражавшие экипаж.

Рисунок японской шестовой мины с резиновыми присосками

Боец, закрепив мину на присосках, активировал тёрочный воспламенитель, который поджигал огнепроводный шнур, горевший 12-15 с. За это время солдат императорской армии должен был покинуть зону поражения или укрыться в окопе.

Приблизительно в одно время с противобортовой фугасной миной, крепившейся к броне танка при помощи резиновых присосок, на вооружение поступила шестовая фугасная мина Ni04, которую можно было подкладывать под гусеницу танка.

Рисунок противотанковой шестовой фугасной мины Ni04

Этот противотанковый боеприпас имел металлический корпус в виде полусферы, заполненный 3 кг тротила или мелинита. В верхней части полусферы находился нажимной взрыватель, который активировался при наезде танка на мину. С учетом того, что длина бамбукового шеста была не больше 2 м, близкий взрыв 3 кг заряда мощной взрывчатки на открытой местности гарантированно убивал того, кто применял мину против танка. Если японский солдат успевал спрятаться до взрыва в окопе, то он в лучшем случае получал тяжелую контузию.

Также в распоряжении японской пехоты имелись универсальные мины Type 93, которые в зависимости от взрывателя могли использоваться как противотанковые и противопехотные. Взрыватель нажимного действия поставлялся в двух вариантах — под усилие срабатывания либо 31-32 кг, либо 110-120 кг. Корпус мины, изготовленный из жести, содержал 907 г мелинита, сама мина в снаряженном состоянии весила 1,36 кг. Диаметр корпуса – 171 мм, высота – 45 мм.

Мина Type 93

В отличие от других инженерных боеприпасов, служивших для постановки противотанковых минных заграждений, мина Type 93 с самого начала предназначалась для использования пехотой. Ввиду относительно небольших массы и габаритов с ней достаточно легко можно было передвигаться на поле боя и оперативно устанавливать на пути движущихся танков. Также на корпусе имелись кольца для верёвок, при помощи которых мину можно было подтаскивать под гусеницу танка. Впрочем, при избыточной мощности для применения в качестве противопехотной, недостаточный для противотанковой мины заряд взрывчатого вещества не позволял наносить серьёзный ущерб танку. В большинстве случаев, при подрыве на мине Type 93 средних танков «Шерман» дело заканчивалось перебитой гусеницей.

Помимо мины в металлическом корпусе Type 93 в распоряжении японской пехоты имелись противотранспортные мины в деревянном корпусе Ni 01 и Type 3. Среди наиболее часто используемых противотранспортная удлинённая мина, обозначаемая в США как Yardstick (Ярд-брусок).

Японская противотранспортная удлинённая мина

Противотранспортная мина имела металлический корпус овального сечения длиной 94 см. Общая масса – 4,76 кг, из которых 1840 г приходилось на взрывчатое вещество (мелинит). В мине имелось четыре взрывателя нажимного действия с усилием срабатывания около 120 кг. Благодаря большей длине вероятность того, что танк наедет на удлинённую мину, была выше.

После того как стало ясно, что чаша весов на Тихоокеанском ТВД склоняется в сторону союзников, японские вооруженные силы широко использовали тактику камикадзе не только в воздушных и морских сражениях, но и на суше. Первоначально японские солдаты-смертники подрывали британскую и американскую бронетехнику, увешавшись гранатами и шашками с взрывчаткой, или кидались под танк с противотанковой миной в руках. Позже в ход пошли специальные ранцы с суррогатными взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры и кумулятивные шестовые мины мгновенного действия Ni05.

Рисунок шестовой кумулятивной мины Ni05

В американских источниках этот противотанковый боеприпас упоминается как Lunge Mine (Ударная мина). По своему устройству и способу применения Ni05 относится к противобортовым кумулятивным минам. Конструктивно мина устроена очень просто. Заряд тротила массой около 3,5 кг помещался в конусообразный корпус из жести. В нижней части корпуса имеется кумулятивная выемка, облицованная железом. К нижней плоскости корпуса приварены три металлические ножки, предназначенные для того, чтобы в момент взрыва заряд находился на строго определенном расстоянии от брони, что обеспечивает оптимальное образование кумулятивной струи. Верхняя часть корпуса представляет собой короткую цилиндрическую трубку с наружной резьбой. На эту трубку навинчивается длинная трубка, конец которой уширен и имеет внутреннюю резьбу. В длинную трубку вставляется бамбуковый шест длиной до 2 м. Общая масса мины – около 6,5 кг. Диаметр корпуса в нижней части 20,3 см, длина корпуса – 48 см. Бронепробиваемость – более 150 мм.

Перед применением мины солдат должен был извлечь предохранительную чеку. Затем он бежал к танку, держа мину горизонтально перед собой наподобие пики, целясь в борт танка. В момент удара мины ножками в борт шест, двигаясь вперед по инерции, ломал срезную шпильку. Ударник воздействовал на капсюль-детонатор, что приводило к его взрыву и передавало детонацию кумулятивному заряду. Взрыв кумулятивного заряда приводил к пробиванию брони и уничтожению танка. Камикадзе также погибал при взрыве мины.

Противотанковые гранатомёты

Хотя со второй половины 1943 года японское командование в деле борьбы с танками сделало ставку на примитивные противотанковые боеприпасы, используемые сухопутными камикадзе, не следует считать, что в Японии не создавались «дистанционные» средства ПТО, в которых был минимизирован риск поражения личного состава осколками и ударной волной и отсутствовала необходимость выхода из укрытия. В рамках военно-технического сотрудничества с Германией в 1941 году была получена документация на ружейные противотанковые 30-мм кумулятивные гранаты Panzergranate 30 (G.Pzgr.30). Японские конструкторы адаптировали Panzergranate 30 под свои производственные возможности и создали ружейный гранатомет Type 2.

Гранатомет Type 2 устанавливался на японские винтовки 6,5 мм Type 38 и 7,7 мм Type 99. Если на немецких винтовках Mauser 98k для отстрела гранат использовались холостые патроны с гильзой завальцованной «звёздочкой», то японцы применяли 7,7-мм патроны с деревянной пулей. Это несколько увеличило дальность выстрела, но потребовалось усилить донную часть гранаты. Предельная дальность выстрела из винтовки Type 99 при угле возвышения 45 ° — около 300 м. Прицельная – не более 45 м. Дальность стрельбы гранатами с 6,5-мм винтовок была меньше примерно на 30 %.

Для стабилизации гранаты в полёте, в её хвостовой части имелся поясок с готовыми нарезами, которые совпадали с нарезной частью мортирки. Головная часть гранаты была выполнена из жести, а хвостовая — из алюминиевого сплава. В головной части размещалась кумулятивная воронка и заряд из сплава тротила с гексогеном массой 50 г, а в задней — донный взрыватель. Кумулятивная 30-мм граната массой около 230 г по нормали могла пробить 30 мм броню, что позволяло бороться только с лёгкими танками и бронеавтомобилями. В связи с недостаточной бронепробиваемостью вскоре на вооружение поступила 40-мм кумулятивная граната с надкалиберной боевой частью. Масса гранаты увеличилась до 370 г, при этом в её корпусе содержалось 105 г взрывчатки. Толщина пробиваемой брони при попадании под углом 90° составила 50 мм, а предельная дальность выстрела из винтовочного гранатомёта – 130 м.

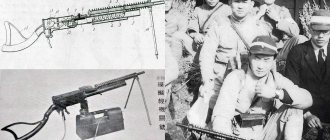

Ружейный гранатомет Type 2 с 30-мм и 40-мм кумулятивными гранатами

Теоретически пехотинцы, вооруженные гранатомётами Type 2 с 40-мм гранатами, могли поражать американские лёгкие танки M3/М5 Stuart с любого направления, а средние M4 Sherman в борт. Однако точность и дальность стрельбы кумулятивными ружейными гранатами была невысокой, а надёжность своевременного срабатывания донного инерционного взрывателя оставляла желать лучшего.

После того как в руки японских конструкторов попали трофейные американские «базуки», в Японии начались работы по созданию собственных реактивных противотанковых гранатомётов. В июле 1944 года на вооружение был принят 74-мм гранатомёт, получивший обозначение Type 4.

74-мм противотанковый реактивный гранатомёт Type 4

По всей видимости, на конструкцию РПГ Type 4 оказала влияние не только американская Bazooka, но и немецкий Panzerschreck. По аналогии с американским гранатомётом M9 Bazooka японский РПГ Type 4, созданный конструкторами армейского арсенала в городе Осака, был разборным и состоял из двух частей, которые собирались вместе только перед боем, а на марше гранатомет переносился в разобранном состоянии. В передней части гранатомета Type 4 крепились сошки от ручного пулемета Type 99, а задней – пистолетная рукоятка и ударно-спусковой механизм. Прицельные приспособления состояли из заднего визира и передней рамки с мушками.

Хотя в гранатомете Type 4 просматривались черты американского и германского образцов, он имел ряд существенных отличий. Так, стабилизация японской реактивной гранаты в полете осуществлялась не хвостовым оперением, а за счет вращения, вызванного истечением пороховых газов из наклонных сопел. Другим отличием Type 4 от американского и немецкого гранатометов стала замена устройства электрического запуска реактивного двигателя ракеты механическим. Спусковой крючок был связан тросиком с закрепленным сверху на заднем торце ствола подпружиненным ударником с бойком. Перед заряжанием ударник взводился и стопорился, а при нажатии на спусковой крючок тросик высвобождал ударник и тот, проворачиваясь на оси, разбивал капсюль-воспламенитель в центре соплового дна реактивной гранаты

74-мм реактивная граната в боевом положении и в разобранном виде

Конструктивно и внешне реактивная граната напоминала 203-мм японский реактивный снаряд. В головной части реактивной гранаты находился взрыватель от 81-мм мины. За ней следовала стальная выемка и кумулятивный заряд. В задней части располагался реактивный двигатель с косонаправленными соплами. Реактивным топливом служил пироксилиновый порох. При длине 359 мм реактивная граната весила 4,1 кг. Из которых 0,7 кг приходилось на взрывчатое вещество. Пороховой заряд реактивного двигателя массой 0,26 кг разгонял гранату в трубе до 160 м/с. Максимальная дальность стрельбы 750 м, эффективная – 110 м. Масса незаряженного гранатомёта в боевом положении – 8 кг, длина — 1500 мм.

Расчет гранатомета состоял из двух человек: наводчика и заряжающего. Стрельба, как правило, велась из положения лежа. Опытный расчет мог производить до 6 выстр/мин. При стрельбе позади гранатомёта, ввиду выброса реактивной струи образовывалась опасная зона протяженностью около 20 м.

По сравнению с другими образцами японского противотанкового оружия гранатомёт Type 4 был большим шагом вперёд. Однако японской промышленности на завершающем этапе боевых действий не удалось оснастить армию необходим количеством 74-мм реактивных гранатомётов. Согласно американским данным, до окончания Второй мировой войны в Японии было выпущено около 3000 реактивных противотанковых гранатомётов. Кроме того, вращение реактивной гранаты снижало бронепробиваемость ввиду «разбрызгивания» кумулятивной струи за счёт центробежной силы. В ходе боевых действий выяснилось, что при заявленной бронепробиваемости по нормали 80-мм, кумулятивная граната не может гарантировать надежного пробития лобовой брони американских «Шерманов» и британских «Матильд».

В связи с недостаточной бронепробиваемостью РПГ Type 4 в начале 1945 года был создан 90-мм РПГ, который конструктивно повторял Type 4, но имел увеличенный калибр. В связи со значительным увеличением веса 90-мм гранатомёт получил дополнительную опору, размещенную в задней части ствола.

90-мм реактивный противотанковый гранатомёт

Масса нового гранатомета составляла около 12 кг, реактивной гранаты — 8,6 кг (из которых 1,6 кг приходилось на взрывчатое вещество и 0,62 кг на пороховой заряд реактивного двигателя). Начальная скорость гранаты составляла 106 м /с, бронепробиваемость — 120 мм, эффективная дальность стрельбы — 100 м. Несмотря на успешные испытания в действующей армии, массовый выпуск 90-мм гранатомётов налажен не был.

Тактика японских истребителей танков

Для борьбы с танками японцы формировали специальные отряды численностью 10-12 человек. Группе предписывалось действовать слаженно и из засады. Два-три человека занимались постановкой дымовой завесы, 5-6 человек в это время пытались обездвижить танк, взрывая гусеницу, устанавливали на борт магнитную мину или совершали удар шестовой кумулятивной миной, взрывали танк ранцевым фугасом. Остальные метали бутылки с зажигательной смесью и гранаты, а также прикрывали действия отряд, ведя огонь по пехоте противника, и отвлекали внимание экипажей танков на себя. Очень часто японские отряды укрывались в «лисьих норах», запаскированных сверху бамбуковыми щитами и растительностью. Дождавшись удобного момента, все члены отряда атаковали приблизившиеся танки.

Меры по защите от японских пехотинцев-истребителей танков

Создание реактивных противотанковых гранатомётов в Японии началось слишком поздно, и РПГ, поступившие в войска, не оказали заметного влияния на ход боевых действий. Для борьбы с американской и британской бронетехникой японцы использовали тактику «один солдат – один танк», которая подразумевала, что, жертвуя собой, один японский солдат должен уничтожать один танк. Такой подход приносил должный эффект только на первом этапе. Столкнувшись с сухопутными камикадзе, американцы, австралийцы и британцы стали избегать использовать танки в местах, где имелась возможность к ним скрытно приблизиться для установки магнитной мины, удара шестовой кумулятивной миной, или использования ранцевого фугаса. Помимо использования против вражеских танков специально предназначенных противотанковых средств, японским пехотинцам предписывалось применять другие приёмы: заклинивать ходовую часть металлическими прутьями, разбивать оптические приборы, запрыгнув на танк через открытые люки, бросать во внутрь осколочные гранаты. Понятно, что такие способы борьбы с бронетехникой вели к колоссальным потерям среди тех, кто на это осмеливался.

Отчасти действия японской пехоты облегчались плохой видимостью при ведении боевых действий в джунглях. Понеся потери, американцы стали активно выжигать растительность напалмовыми авиационными баками, использовать огнемётные танки и ранцевые пехотные огнемёты.

Огнемётный танк M4A3R3 в ходе боёв на острове Иводзима, март 1945 года

Также для защиты своих танков Армия и Корпус морской пехоты США стали привлекать пехотинцев, вооруженных автоматическим оружием, и превентивно прочесывать подозрительные места пулемётным и артиллерийско-миномётным огнём. За счёт повышенного расхода боеприпасов зачастую удавалось рассеять и уничтожить японские группы истребителей танков, затаившихся среди тропической растительности.

Американские пехотинцы сопровождают танки «Шерман»

Также американские танкисты использовали и пассивные средства защиты: борта обшивали досками, броню наращивали за счёт навешивания траков, а на люки наваривали гвозди остриями вверх или прикрывали их сеткой, что не давало установить магнитную мину непосредственно на люк. Верхняя броня усиливалась мешками с песком.

Японские сухопутные камикадзе, вооруженные шестовыми минами и нагруженные ранцами со взрывчаткой, пытались задержать продвижение советских танков в Маньчжурии и в Корее. Однако большой опыт боевых действий к моменту начала войны с Японией позволил РККА избежать сколько-нибудь заметных потерь в бронетехнике. Задолго до вступления СССР в войну против Японии стандартом стало сопровождение танков пехотой. Как правило на каждый танк сажали отделение автоматчиков. Таким способом еще во время боев в Германии оберегали танки от «фаустников».

Примечания

- Bishop, The Encyclopedia of Weapons of World War II

- Meyer, The Rise and Fall of Imperial Japan. p. 53.

- Meyer, The Rise and Fall of Imperial Japan. p. 55

- https://www.dailykos.com/story/2013/6/19/1214235/-The-Japanese-Type-96-Light-Machine-Gun-a-troubled-weapon

- Японские ручные пулемёты Type 11, Type 96 и Type 99

- https://katanasforsale.com/japanese-machine-guns-japanese-firepower/

- https://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJA/HB/HB-9.html#III TM-E 30-480 (1945)

- https://www.forgottenweapons.com/ria-nambu-type-96-type-99-lmgs/

- https://www.ibiblio.org/hyperwar/Japan/IJA/HB/HB-9.html#III TM-E 30-480 (1945)

- https://zonwar.ru/pulemet/Type-96.html

После боев в Маньчжурии и Китае военное командование японской императорской армии решило заменить штатный винтовочный патрон 6,5×50 мм Арисака. Недостаточная эффективность пуль послужила главным поводом замены старого патрона. Так же при малом калибре было сложно производить специальные пули. Решено было разработать новый патрон с большим калибром. В результате был принят на вооружение новый патрон 7,7×58 мм Арисака, созданный на основе английского патрона .303 British. Под новый патрон разработали целое семейство нового оружия в том числе и ручной пулемёт Тип 99.

Конструктивно новый пулемёт практически полностью повторял своего предшественника Тип 96. Причина в том, что японские военные предполагали, что будет гораздо проще переделать существующий пулемёт под новый патрон и использовать уже готовые промышленные линии с минимальными изменениями, но практика показала иное. Просто заменить ствол и затвор, рассчитанные на старый патрон, оказалось невозможно, так как новый патрон был гораздо мощнее предшественника и требовал использовать более прочные материалы, а также значительно точнее обрабатывать детали пулемёта. Такие требования и перегруженность японской промышленности, сильно осложнили крупносерийное производство пулемёта, которое, по сути, началось только в 1941 году. Массово поступать в войска он стал лишь в 1943 году.

Конструкция

Граната состоит из корпуса, заряда взрывчатого вещества, запала дистанционного действия и донного цилиндра с вышибным пороховым зарядом и капсюлем-воспламенителем. Корпус цилиндрической формы изготовлен из чугуна с вертикальными и горизонтальными насечками и снаряжён зарядом взрывчатого вещества (тринитротолуола или тринитрофенола). В верхней части корпуса имеется крышка с отверстием для ввинчивания запала, в нижней — донный цилиндр

Запал состоит из корпуса, внутри которого расположен ударник с бойком, контрпредохранительная пружина, капсюль-воспламенитель и пороховой замедлитель. Боёк ввинчивается в корпус ударника, который фиксируется при помощи предохранительного колпачка и предохранительной вилки. При метании гранаты рукой необходимо было вкрутить боек в корпус ударника, выдернуть предохранительную вилку за привязанную к ней верёвку, ударить гранату о твёрдый предмет и затем бросать. При ударе головной части гранаты о препятствие ударник преодолевает сопротивление контрпредохранительной пружины и накалывает капсюль, воспламеняющий пороховой замедлитель, который горит в течение 7-8 секунд, и затем воспламеняет капсюль детонатора, что приводит к взрыву основного заряда

Дизайн

Тип 97 имеет те же характеристики, что и большинство осколочных гранат того времени: квадратная и сегментированная «ананасовая» оболочка, которая при взрыве рассеивает острые осколки. Для его активации сначала нужно было вкрутить боек так, чтобы он выступал из основания предохранителя. Затем штифт был удален, потянув его за веревку, чтобы снять защитную крышку с взрывателя. Сильный удар по твердой поверхности, такой как камень или корпус, приведет к тому, что пружина откажется и раздавит тонкую палубу. латунь, позволяя ударнику поразить капсюль и инициировать последовательность предварительного воспламенения перед запуском его по цели.[2]Однако по сравнению с гранатами союзник В то время Тип 97 был слабее и из-за отсутствия механизма автоматического зажигания на практике это был ненадежный гранатомет и даже опасный в использовании из-за неточного взрывателя.[3]

Физически Type 97 был почти неотличим от Type 91, за исключением отсутствия в его основании резьбового патрубка для крепления вспомогательного контейнера метательного заряда. Бумажные этикетки с проставленными датами изготовления предупреждали о задержке в 4-5 секунд.[4]

Разработка

Первоначально, для использования в танках и других бронированных машинах Техническим бюро армии был изготовлен «мобильный пулемёт тип 91», созданный на основе ручного пулемета тип 11. Тем не менее, основные недостатки тип 11 остались, в том числе его склонность к заклиниванию из-за малейшего попадания песка или грязи, а также низкая убойность и останавливающее действие патрона 6,5×50 мм Арисака.

На ранних этапах Второй китайско-японской войны японские войска захватили несколько чешских ручных пулеметов ZB vz. 26 Национально-революционной армии Китая. Многочисленные конструктивные преимущества чешского пулемёта привели к разработке на его основе танкового пулемета тип 97.

Основной боевой танк Type 99 (ZTZ99) (Китай)

Основной боевой танк Type 99 (ZTZ99) разработан на базе танка Type 98 и по существу представляет его усовершенствованную модификацию. Один из первых вариантов этого танка был продемонстрирован в 2000 году под обозначением Type 98G. В том же году была изготовлена первая партия из 40 танков. В дальнейшем выпуск танков осуществляется очень медленными темпами, в основном из-за их сложности и высокой стоимости, к настоящему времени изготовлено не более 100 единиц. Основной боевой танк Type 99 (ZTZ99) представляет собой танк Type 98 с улучшенными характеристиками; повышенной подвижностью за счет установки более мощного 1500-сильного дизельного двигателя с турбонаддувом. усовершенствованной системой управления огнём, повышенной зашишённостью за счёт установки встроенной динамической зашиты на лобовые проекции башни и корпуса.

Бронирование лобовых проекций башни и корпуса усилено за счет установки блоков встроенной динамической зашиты. На первых серийных образцах блоки ДЗ устанавливались поверх основных броневых деталей. На последующих машинах они были встроены в основное бронирование. Изменялась и конфигурация блоков — они стали более скошенными с боков. Модульная конструкция бронирования позволяет быстро заменять поврежденные блоки на новые. Танк оснашен интегрированным лазерным комплексом активного противодействия JD-3.

Усовершенствованная СУО включает в себя комбинированные прицелы наводчика и командира с независимой стабилизацией, лазерный дальномер, тепловизор, цифровой баллистический вычислитель, двухплоскостной стабилизатор вооружения, набор датчиков (атмосферных условий, износа канала ствола и др,). многофункциональную панель командира с цветным индикатором и систему автосопровождения цели. Изображение от тепловизора выводится на цветные дисплеи командира и наводчика (кратность х11.4 и х5). Кроме того, на танке установлена система навигации с инерциальным и спутниковым (GPS) каналами, данные от которых также выводятся на дисплей командира и накладываются на цифровую карту местности. Танк Type 99 оснашен современной радиостанцией и ТПУ.

Установленный на танке дизельный двигатель мощностью 1500 л.с. создан на базе германского МВ871 Ка501. Танк разгоняется с места до 32 км/ч всего за 12 с. Механическая планетарная трансмиссия предусматривает 7 скоростей для движения вперед и одну задним ходом. Подвеска торсионная с гироамортизаторами.

Танки Type 99 принимали участие в военном параде в Пекине 1 октября 2009 года в ознаменование 50-летия образования КНР. По плошали Таньаньмень прошли 18 боевых машин (судя по блокам ДЗ, раннего выпуска) из состава 334-го полка 112-й танковой дивизии 38-й армейской группы НОАК.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Type 99 БОЕВАЯ МАССА, т; 54. ЭКИПАЖ, чел.: 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм: длина — 10920. ширина — 3372, высота по крыше башни — 2200, клиренс — 470. ВООРУЖЕНИЕ: 1 пушка ZPT-98 калибра 125 мм, 1 пулемет «86» калибра 7.62 мм, 1 зенитный пулемет W-85 калибра 12,7 мм, 10 установок лля пуска дымовых гранат. БОЕКОМПЛЕКТ: 41 выстрел, 2000 патронов калибра 7.62 мм. 300 патронов калибра 12,7 мм, АВТОМАТ ЗАРЯЖАНИЯ: электромеханический, с постоянным углом заряжания. СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ: двухплоскостной электрогидравлический. КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ: 9К119 «Рефлекс» с ТУР 9M119, управляемой по лучу лазера. ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: перископический комбинированный прицел наводчика с тепловизором и лазерным дальномером, перископический комбинированный прицел-прибор наблюдения командира. БРОНИРОВАНИЕ, .мм: противоснарядное комбинированное с комплексом динамической зашиты. ДВИГАТЕЛЬ: MTU МВ871 Ка501, 8-цилиндровый дизельный четырехтактный V-образный жидкостного охлаждения с турбонаддувом; мощность 1500 л.с. (1102 кВт). ТРАНСМИССИЯ: механическая планетарная (7+|). ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: шесть двухскатных обрезиненных опорных катков на борт, четыре поддерживаюших катка, ведущее колесо заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное), направляюшее колесо; подвеска индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами на 1-, 2-, и 6-м узлах подвески; гусеница с РМШ, обрезиненной беговой дорожкой и резиновыми подушками. СКОРОСТЬ МАКС,, км/ч: 60, ЗАПАС ХОДА, км: 450. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: угол подъема, град. — 30; ширина рва, м — 2,7; высота стенки, м — 0.85; глубина брода, м — 1.4 (с ОПВТ — 5 м). СРЕДСТВА СВЯЗИ: радиостанция Туре 889В и переговорное устройство VIC-8.