Изобретение пороха – это, без сомнения, важнейшая веха в истории военного дела. Современные историки не могут точно сказать, кто и когда его изобрел. Существует теория насчет хитроумных китайцев, а также версия по поводу немецкого монаха Шварца, но, вероятно, что обстоятельства появления этого вещества навсегда потеряны для нас в мрачной глубине веков. Зато хорошо известно другое: как и каким образом порох стал применяться.

Сначала были пушки, большие и очень большие. В основном их использовали для разрушения вражеских укреплений и городов. Однако прогресс не стоял на месте. Развитие технологий позволило европейцам довольно быстро создать легкое переносное огнестрельное оружие, которым мог управляться один боец, – аркебузу.

Считается, что это произошло примерно в начале XV века. Уже в начале следующего столетия аркебуза превратилась в довольно совершенное ручное огнестрельное оружие, которое массово стали использовать европейские армии. Более того, аркебуза того времени имела практически все элементы, которые можно увидеть и у современного стрелкового оружия: длинный ствол, деревянное ложе, приклад, спусковой механизм и фитильный замок, инициирующий выстрел. Аркебузу можно уверенно назвать прапрабабушкой всех современных винтовок, автоматов и карабинов.

Массовое использование ручного огнестрельного оружия кардинально изменило тактику ведения боевых действий. Растущая огневая мощь пехоты поставила жирную точку в многовековом властвовании тяжелой кавалерии на поле боя. Аркебузы – а позже и мушкеты – стали эффективным средством против французских латников и швейцарских пикинеров, доминирующих на европейском поле боя в начале XVI столетия.

Однако появление сравнительно легкого огнестрельного оружия имело и более важные последствия. Оказалось, что тяжелый металлический доспех не способен уберечь своего владельца от пули, поэтому из необходимого элемента защитного снаряжения он превратился в тяжелую и дорогостоящую обузу, от которой довольно быстро отказались. Это, в свою очередь, привело к революции в клинковом оружии, на смену тяжелым длинным мечам Средневековья пришла шпага.

К середине XVI столетия в каждой европейской армии появились подразделения «огневого боя». В России аркебуза называлась «пищалью». В XVI столетии появились первые отечественные подразделения, вооруженные огнестрельным оружием. Это были стрельцы.

Появление аркебузы

Огнестрельное оружие появилось в Европе примерно в начале XIV столетия. Сперва это были массивные пушки, которые применялись при осаде вражеских крепостей. Стреляли они ядрами или металлическими стрелами. Точная дата первого артиллерийского выстрела на европейском континенте – до сих пор предмет спора историков. В иллюстрированном манускрипте De Officiis Regum, по которому обучался юный английский король Эдуард III, можно найти довольно точное описание и иллюстрацию пушки. Этот источник датируется 1326 годом.

Первые орудия были большими, простыми и примитивными. Они заряжались с дула, имели крайне низкую точность и скорострельность, часто взрывались во время выстрела. Несмотря на это, попытки сделать огнестрельное оружие мобильным и пригодным для ручного применения предпринимались практически сразу после начала использования пороха.

Первым видом мобильного огнестрельного оружия можно назвать так называемые ручные пушки. В Италии сохранились два экземпляра подобных бомбард, они считаются самыми старыми в Европе. Обе пушки отлиты из бронзы, на одной из них стоит дата – 1322 год. Также известно большое количество письменных свидетельств о применении «переносных бомбард» в разных военных конфликтах XIV века.

Ручные пушки представляли собой небольшие орудия, которые крепились на деревянную рукоять или приклад, заряжались с дульной стороны и стреляли пулями или небольшими ядрами. Сохранились многочисленные изображения этого оружия. Некоторые ручные пушки крепились на длинные древки, задний конец которых втыкался в землю, а передний поддерживался руками или сошкой. Подобные орудия также носили название «ручных кулеврин».

Со временем они стали весьма важным фактором на поле боя. Об их применении можно прочитать в источниках, описывающих события Столетней войны или гуситских войн.

Важнейшим периодом в развитии огнестрельного оружия стал XIV век. В это столетие произошли важнейшие изменения, связанные с его внешним обликом и конструкцией. Во-первых, совершенствование технологии производства пороха и его рецептуры позволило значительно уменьшить вес и габариты стрелкового оружия. Во-вторых, начала меняться его форма. Задняя деревянная часть стала расширяться, ее начали использовать для более надежной фиксации оружия во время выстрела. Так появился приклад. Позже он получил привычную изогнутую форму, что также позволило уменьшить отдачу оружия.

Ну и, в-третьих, изменилась система инициации выстрела. У ручных пушек запальное отверстие находилось в верхней части ствола. Постепенно оно переместилось на его правую сторону, где появилась так называемая полка – площадка, на которую насыпался заправочный порох. Зажигание пороха изначально производилось при помощи раскаленного прута, проволоки или угля. Понятно, что такой способ плохо подходил для полевых условий. Гораздо более удобным было зажигание при помощи тлеющего фитиля. Шнур или кусок ткани, вымоченный в селитре, горел ровно и медленно. Однако непосредственное приложение фитиля к запалу было опасно для солдата, в результате чего был придуман фитильный замок.

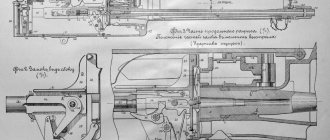

Фитильный замок состоял из специального зажима для фитиля («собачка», «змейка»), который крепился к металлической полосе, вращающейся вокруг оси. Замок располагался на правой стороне оружия, рядом с полкой и запальным отверстием. Потянув за нижний край полосы можно было добиться опускания зажжённого фитиля на полку с заправочным порохом и инициировать выстрел. Позже фитильный замок превратился в довольно сложный механизм, связанный со спусковой скобой, оснащенный несколькими пружинами. Для защиты от внешних воздействий его стали помещать внутрь деревянного приклада.

В начале XV века на европейских полях сражений появились два новых образца ручного огнестрельного оружия: гаковница и аркебуза. Конструкционно они были похожи друг на друга, но их размеры и функции отличались довольно сильно. Эффективность первых гаковниц и аркебуз была невысока. Современники нередко отмечали, что огнестрельное оружие этого периода больше наводило ужас на неприятеля своим грохотом и пламенем, чем наносило ему реальный урон.

Название «гаковница» произошло из-за характерного крюка, который был расположен под стволом оружия. С его помощью оно упиралось в крепостную стену или иной предмет для уменьшения отдачи. Считается, что гаковницы появились в Германии, в начале XV столетия. Немецкое название этого оружия hakenbucdse, что так и переводится: «ружье с крюком». Гаковницы иногда делят на два вида: тяжелые, предназначенные для стационарного использования и легкие, которые мог обслуживать и один человек. Первый вид обычно применялся при обороне крепостей. Хотя, следует отметить, что подобное разделение несколько условно. В Россию гаковницы попали из Польши и Литвы, они получили название «затинная пищаль», то есть ружье, предназначенное для стрельбы из-за крепостного частокола (тына).

Легкая гаковница имела длину около одного метра, калибр в 30-40 мм и запальное отверстие сбоку. Изначально выстрел инициировался с помощью раскаленного прута или фитиля, который подносился к запальному отверстию. Позже появились гаковницы с фитильным замком. Они были гораздо удобнее.

Историки полагают, что первые аркебузы появились примерно в первой половине XV столетия, именно к этому периоду относятся старейшие изображения этого оружия. Отличительной чертой аркебузы было наличие курка, который приводил в действие фитильный замок. Калибр этого оружия был меньше, чем у гаковниц. Вес аркебузы составлял примерно 3-4 кг, а калибр – 15-20 мм. Следует отметить заметную путаницу в этом вопросе. Понятно, что первые аркебузы мало чем отличались от легких гаковниц, хотя, последние были все же более «крепостным» оружием. На некоторых средневековых рисунках термином archibuso вообще называют артиллерийские орудия. Аркебузами также называли арбалеты специальной конструкции, которые стреляли не болтами, а свинцовыми пулями. Вероятно, что мы никогда не узнаем, где и когда была придумана аркебуза. На эту честь претендуют сразу несколько народов.

Считается, что впервые массово аркебузы были применены венгерским королем Матьяшем Корвином (это середина XV века), в его наемной армии каждый четвертый пехотинец был вооружен подобным образом. Также есть свидетельства, что легкие ружья применялись во время Бургундских войн.

Однако по-настоящему триумфальное шествие аркебузы началось уже в XVI столетии. К этому времени они превратились в довольно сложное и совершенное оружие. Аркебузы прекрасно проявили себя в битве Равенне, при осаде Прато (1512 год). Во время битвы при Павии 3 тыс. испанских аркебузиров сумели победить 8 тыс. французских всадников, наглядно продемонстрировав, что эпоха рыцарства подошла к концу. После этого ни одно крупное сражение в Европе не обходилось без применения огнестрельного оружия.

В первой четверти XVI столетия на авансцене появился еще один вид стрелкового оружия – мушкет. Происхождение названия этого оружия весьма туманно. На этот счет существует несколько гипотез. Согласно одной из них, мушкет – это производная от слова moschetto, названия молодого ястреба-перепелятника. Итальянцы считают, что это «мушкет» происходит от имени его изобретателя – Moschetta из Фельтро. В целом же, мушкет (по сравнению с аркебузой) – это более тяжелое стрелковое оружие, большего калибра, обладающее значительной пробивной силой. Мушкет можно назвать сверхтяжелой аркебузой. При стрельбе из него обычно использовалась какая-нибудь подпорка: сошка‑форкет или бердыш.

Повысить эффективность аркебуз и мушкетов при крайне низкой точности стрельбы можно было за счет увеличения общего количества стволов и организации массированного залпового огня. Европейские аркебузиры и мушкетеры нередко использовали тактику под названием караколь. Суть ее заключалась в том, что при построении в три линии, вел огонь только первый ряд стрелков, а их товарищи, стоящие сзади, заряжали оружия и передавали им. Используя такой нехитрый прием, получалось вести практически непрерывный огонь.

Аркебуза применялась до конца XVI столетия, позже на нее стали устанавливать колесцовые замки, известны аркебузы с нарезными стволами. Однако уже к началу XVII столетия аркебузы практически повсеместно были вытеснены мушкетами. Через несколько десятилетий мушкет стал значительно легче, поэтому необходимость в использовании сошек отпала.

Механизм

аркебузы был больший калибр, чем его предшественники. До середины 16-го века они были уволены механизмом фитильного замка, после которого более новые wheellock механизмы использовались вместо этого. Расширяющаяся морда некоторых примеров облегчила загружать оружие. Имя ‘оружие крюка’, как часто утверждают, основано на форме склонности приклада аркебузы. Могло бы также случиться так, что у некоторых оригинальных аркебуз был металлический крюк около морды, которая, возможно, использовалась для крепления против твердого объекта поглотить отдачу. Так как все аркебузы были ручной работы различными оружейными мастерами, нет никакого типичного экземпляра.

Более аккуратный механизм ранней аркебузы чаще всего напомнил механизм арбалета: мягко кривой рычаг, указывающий назад и параллельный запасу (см. иллюстрацию испанского вооруженного аркебузой воина ниже). Сжатие рычага против запаса снизило сухое, которое было в свою очередь связано с основой змеиного, которое провело матч. Змеиное тогда принесло матч в кастрюлю вспышки, чтобы зажечь воспламенение, запустив оружие. К более позднему 16-му веку оружейные мастера в большинстве стран начали вводить короткий более аккуратный перпендикуляр запасу, который знаком современным стрелкам. Однако большинство французских аркебуз фитильного замка сохранило спусковой механизм стиля арбалета в течение 17-го века.

File:Arquebus mp3h3700.jpg|Installing оружие на его поддержке прикрепляет

File:Arquebus mp3h3720.jpg|Aiming, передайте спусковой механизм

Замок File:Arquebus mp3h3722.jpg|The зажигает плавкий предохранитель

File:Arquebus mp3h3723.jpg|The главное топливо зажжено, и много дыма, следует

Характеристики аркебуз и мушкетов

Средняя аркебуза первой половины XVI века весила не более 4 кг и имела калибр в 6 линий (15 мм). Она использовала пули в половину унции, что составляет примерно 15 гр. Мушкет того же периода мог достигать веса в 5,5 кг и иметь калибр 7–8,5 линий, а иногда 9 линий, что составляет 17,8–21,6 мм или же 22,9 мм. Мушкетная пуля весила две унции или около 60 гр. Несложно заметить, что разница между мушкетом и аркебузой весьма значительна.

Еще в 70-е годы были проведены эксперименты относительно тактико-технических характеристик аркебузы и мушкета. Тяжелая свинцовая пуля весом в 58 гр разгонялась до скорости 330 м/с, правда, для этого использовали современный порох (14 гр). В XVI веке навеска пороха обычно равнялась массе самой пули.

Мушкет XVI века был смертельно эффективным оружием. Он пробивал броню на дистанции в 100 метров, а незащищенную цель – человека или лошадь – поражал на полукилометровом расстоянии. Именно мушкет «подписал» окончательный приговор тяжелому латному доспеху, аркебуза для этого была недостаточно мощна.

Правда, прицельная дальность мушкета (как и аркебузы) оставляла желать лучшего. Обычно она не превышала 50 метров. Также надо отметить, что темп стрельбы у мушкета был ниже, чем у аркебузы, из-за большей массы оружия.

В XVI столетии появляются первые пистолеты.

Эффективность

Как огнестрельное оружие низкой скорости, аркебуза использовалась против врагов, которые часто частично или полностью защищались броней листовой стали. Броня пластины, которую носят на туловище, была стандартной в европейском бою приблизительно с 1400 до середины 17-го века. Хорошие иски пластины обычно останавливали бы шар аркебузы в большом расстоянии. Это была обычная практика, чтобы «проверить» (проверяют) броню, стреляя из пистолета или аркебузы в новом нагруднике

Маленькая вмятина была бы окружена, гравируя, чтобы привлечь внимание к нему. Однако вблизи было возможно проникнуть в даже тяжелую броню конницы, в большой степени зависящую от власти аркебузы и качества брони

Это привело к изменениям в использовании брони, таким как пластина трех четверти, и наконец пенсия брони пластины от большинства типов пехоты.

Развитие огня залпа – голландцами в Европе, и китайцами и португальцами в Азии – сделало аркебузу из практического преимущества для современных вооруженных сил. Огонь залпа позволил армиям превращать свое обычное формирование в сменяющую друг друга расстрельную команду с каждым рядом солдат, делающих выстрел, тогда идущий к задней части формирования, чтобы перезагрузить. Вдохновленный, читая описания Аелиэна использования разрядов и встречного марша солдатами Империала Рим в контексте римского пилума гладиуса и копья меча, Уильяма Луи, графа Нассау-Dillenburg в ‘решающем прыжке’ понял, что та же самая техника могла работать на мужчин с огнестрельным оружием. В письме его кузену Морису Нассау, Принцу Оранскому в декабре 8, 1594 он сказал:

: «Я обнаружил evolutionibus метод получения мушкетеров и других с оружием не только к увольнению практики, но и продолжать делать так в очень эффективном боевом порядке (то есть, они не делают одиночного огня или из-за барьера….). Сразу же, как только первый разряд стрелял, затем тренировкой , они пройдут к спине. Второй разряд или идущий форвард или остановка, будет тогда стрелять точно так же, как первое. После этого третье и после разрядов сделает то же самое. Когда последний разряд будет стрелять, первое перезагрузит как следующая диаграмма shows:.

Как только увольнение залпа было развито, скорострельность и эффективность были значительно увеличены, и аркебуза выстрелила от того, чтобы быть оружием поддержки к основному вниманию самых ранних современных армий.

Триумфальное шествие по Европе и не только

Крупные баталии начала XVI столетия ясно показали силу и мощь ручного огнестрельного оружия. Известный американский историк Гильмартин считает, что в это время аркебузу уже «знает вся Европа». То же самое можно сказать и о мушкетах. Очевидец знаменитой битвы при Павии Франческо да Карпи, наблюдавший работу испанских аркебузиров, сказал о новом оружии: Nomen certe novum («воистину новое имя»). И был абсолютно прав.

Аркебузы проигрывали лукам и арбалетам практически по всем характеристикам: скорострельности, точности, пробивной способности. Однако обращение с луком требовало большого мастерства, которое достигалось путем многолетних тренировок. Аркебузира можно было подготовить сравнительно быстро.

Уже в 1527 году французский король Франциск предписал иметь в войсках стрелков из гаковницы (hacquebuttiers) и аркебузиров (harquebusiers). Еще ранее, в 1518 году, венецианский Совета Десяти постановил заменить арбалеты на аркебузы в вооружении военных галер республики.

В XVI столетии название «аркебуза» входит практически во все европейские языки. Кстати, слово «мушкет» было не так популярно. Тяжелые ружья продолжают называть гаковницами.

В 1543 году новое оружие аркебуза была завезена португальцами в Японию, где оно очень быстро стало популярным. В провинции Сацума было развернуто серийное производство аркебуз. В 1575 году новое оружие сыграло решающую роль в битве при Нагасино.

В Японии появление огнестрельного оружия привело к таким же последствиям, как и в Европе. В прошлом остались тяжелые доспехи, на смену огромным двуручным мечам тати пришли элегантные катаны.

Официальный создатель пороха

Хоть изобрели эту смесь очень давно, официально её создателем стал Константин Анклитцен, более известный под именем Бертольд Шварц. Первое имя было дано ему при рождении, а Бертольдом он стал зваться, когда стал монахом. Шварц с немецкого языка означает Черный. Это прозвище дали монаху из-за неудачного химического опыта, во время которого его лицо опалилось дочерна.

В 1320 году Бертольд официально задокументировал состав пороха. В его трактате «О пользе пороха» были описаны советы по смешиванию пороха и эксплуатации. Во второй половине 14 века его записи оценили и стали использовать для обучения военным навыкам по всей Европе.

В 1340 году впервые построили завод по производству пороха. Произошло это на востоке Франции, в городе Страсбурге. Вскоре после открытия этого предприятия, аналогичное было открыто и в России. В 1400 году на производстве произошел взрыв, из-за которого в Москве случился большой пожар.