История появления такой парадной формы

Первый раз парадная форма ВМФ возникла во время правления великого Петра Первого. Появление ее связано с возникновением самого Российского морского флота. Общеизвестной является дата данного события — тридцатое октября.

Вначале была введена униформа. Она предназначалась для ношения матросами и нижними чинами. Выглядел данный предмет одежды следующим образом:

- Куртка.

- Укорочённые брюки. Цвет штанов и куртки был зелёным. А сшиты эти элементы гардероба были из грубой шерстяной ткани.

- Также в состав комплекта входили чулки.

- Широкополая шляпа.

- Туфли из натуральной кожи.

Данная форма ВМФ была скопирована с голландской морской униформы.

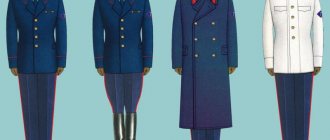

Парадная форма одежды

Если рассматривать ситуацию в целом, то парадка отличается от повседневной формы одежды только торжественной расцветкой: здесь преобладают белые цвета. Парадная форма также подразделяется на мужскую и женскую, носится с учётом погодных условий, предназначается для матросов и офицеров. Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

Парадная форма ВМФ

Для мичманов и офицеров

В качестве головного убора используется фуражка: белого или чёрного цвета. В зимний период, одевается шапка-ушанка, Офицеры высшего командного состава носят каракулевые шапки с козырьком.

В комплект входит китель белого или чёрного цвета: второй вариант обычно используется в зимний период. Брюки чёрные, рубашка — белая. Дополняет парадную форму золотистый пояс и чёрный галстук. В зависимости от погодных условий, на руках у военнослужащего могут находиться белые или чёрные (шерстяные) перчатки. Допускается ношение кашне белого цвета.

Для матросов и старшин

Парадная форма матросов срочной службы обязательно включает тельняшку. Военнослужащие по контракту одевают кремовые рубашки с чёрным галстуком. В обоих случаях, «верх» дополняется чёрными брюками. Рубаха белая, на голове бескозырка того же цвета. На ногах моряки носят чёрные полуботинки.

В зимнее время года, парадка дополняется форменным бушлатом и шапкой-ушанкой. Допускается наличие кашне, белых или шерстяных перчаток.

Парадная форма одежды женщин-моряков

По фасону, комплект парадной формы одежды напоминает повседневный вариант. Только для торжественных мероприятий, женщины-военнослужащие надевают белую рубашку с коротким и длинным рукавом, золотистый пояс, белое кашне (для зимней формы одежды).

Парадная форма одежды женщин-моряков

Рабочий костюм

Также был каждодневный рабочий костюм, который носился вместо мундира. Данный комплект состоял из следующих предметов одежды:

- Рубаха свободного кроя. Она была просторной.

- Брюки, сшитые из парусины.

- Треугольный головной убор.

- Камзол.

В такое обмундирование были одеты ушаковские матросы во время похода по Средиземноморью.

Брюки из парусины серого цвета и рубаха относились к робе для выполнения каждодневной работы. Сверху данного комплекта одежды было принято надевать рубаху белого цвета. Отличительной чертой ее был воротничок лазурного цвета. Так одевался рядовой состав флота. Эта форма ВМФ была утверждена во второй половине 19 века.

Текст книги «Откуда и что на флоте пошло»

В 1850 г. для гребцов корабельных шлюпок ввели разноцветные воротники – синие, белые и красные, по которым можно было легко установить, к какой дивизии они принадлежат. На белых и красных воротниках, которые и так резко выделялись на синем фоне фланелевок, никаких полосок не было, а на синих воротниках, сливавшихся с фланелевкой такого же цвета, по краю делалась одна белая полоса (или, как ее тогда называли, кант). Синий воротник с несколькими белыми полосками появился в 1851 г. у гребцов корабельных шлюпок, при этом количество полосок было различным. Гребцы 1-й дивизии имели одну полоску, гребцы 2-й дивизии – две и гребцы 3-й дивизии – три полоски. Долгое время полоски на воротниках носили только гребцы корабельных шлюпок.

В 1881 г. были введены три белые полосы на воротниках для матросов Гвардейского флотского экипажа. А в следующем, 1882 г. этот воротник был распространен на весь флот.

Таким образом несомненно, что количество полос не имеет никакого отношения к победам русского военно-морского флота. Просто при выборе рисунка возобладала чисто эстетическая сторона дела: воротник с тремя полосками оказался наиболее красивым и имеет простую законченную форму. Летом моряки нашего военно-морского флота носят полотняную белую форменную рубаху с тем же привлекательным синим воротником, обрамленным по краям тремя белыми полосками. Эти же три полоски имеются на синих обшлагах этих рубах. В зимний или осенний сезон поверх белой форменной рубахи моряки раньше надевали темно-синюю шерстяную рубаху одинакового покроя с фланелевой, а воротник белой рубахи выпускали наружу. Сейчас, как правило, носят шерстяную рубаху без белой с таким же отдельно сшитым воротником, который пристегивается к ней в нижней части разреза ворота. Форменный воротник, своим внешним видом напоминающий синие морские просторы, всегда выглядит нарядно.

Форма одежды нижних чинов военно-морского флота отличалась от общевойсковой и внешним видом брюк.

Во времена парусного флота матросы носили брюки особого покроя, имевшие расширявшиеся книзу концу штанин, формой напоминавших колокол (от французского cloche – колокол) и называемых по-русски клешем. Такой покрой имел практическую необходимость – при корабельных уборках, когда палуба вся покрывалась потоками воды, подъеме на реи по вантам, при приставании шлюпок к отлогому берегу было удобно одним движением руки загнуть концы широких штанин кверху выше колен, чтобы не намочить брюки. Со временем необходимость в клеше отпала. В русском дореволюционном флоте матросские и офицерские брюки из черной шерсти или сукна были прямого покроя, умеренной ширины, без малейшего намека на клеш. С 1909—1910 гг. в силу моды, возникшей в гражданской мужской одежде, морские офицеры, главным образом молодежь, стали носить брюки клеш. Их примеру последовали, правда лишь вне училищ, и воспитанники Морского корпуса. Матросам перешивать казенные брюки и носить брюки клеш категорически запрещалось. Тем с большей силой с первых месяцев Февральской революции началась массовая перешивка матросских брюк на фасон с раструбом внизу, приобретавшим иногда нелепые, карикатурные размеры. Особенно это было характерно для матросов-анархистов и для лиц, ничего общего не имевших с флотом. Эти «морские волки», не обладавшие даже элементарными понятиями о морской службе, своими подчеркнуто утрированными, необъятными штанинами пытались замаскировать свое случайное, иногда с преступными целями пребывание на флоте.

Презрительная кличка «клёшник», «иванмор» (вместо военмор) всюду сопровождала таких горе-моряков, быстро выброшенных из рядов Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

В нашем современном военно-морском флоте брюки клеш не в почете. Наверное, потому, что покрой форменных брюк красив и удобен.

Продолжим рассмотрение эволюции военно-морской формы одежды.

В 1874 г. Александром II было утверждено новое «Положение о форме одежды», которое вводилось в действие с 1 января 1875 г. Оно отменяло все ранее существовавшие инструкции, положения и другие документы о форме одежды и правилах ее ношения. Это положение определяло единообразную форму для всех чинов флота и послужило основанием для формирования традиционного внешнего вида моряков нашего Отечества.

Военно-морская форма одежды стала проще, свободнее и гораздо практичнее. Вместе с тем она оставалась красивой по внешнему виду и фасонам предметов обмундирования. Но одежда по-прежнему оставалась темно-зеленой. Часть предметов обмундирования, введенных ранее, перешла без изменений в новую форму одежды, в частности бескозырка, лента с надписью, погоны, эполеты, звездочки и черные двуглавые орлы на них, кортик, морская сабля и др.

Одной из принадлежностей формы одежды адъютантов и флаг-офицеров как знак их службы при начальнике (генералиссимусе, фельдмаршале, полном генерале) или для отличия высших военных чинов, зачисленных в свиту царя, был аксельбант – шнур особого плетения из золотой или серебряной канители с двумя заостренными металлическими наконечниками, в которые вначале вставлялись карандаши. Наконечники делались одного цвета с аксельбантом. Аксельбант пристегивался к правому плечу под погоном (эполетом).

Присвоение офицерам, адмиралам и генералам особых придворно-военных званий – флигель-адъютанта и генерал-адъютанта – обязывало их также носить аксельбант вместе с вензелем (заглавными буквами имени царствующих особ) на погонах или эполетах.

Офицерам дореволюционной армии, окончившим Академию Генерального штаба и топографии, предоставлялось право ношения так называемого ученого (серебряного) аксельбанта.

Исторически происхождение аксельбанта объясняется различно. Некоторые исследователи первое его появление относят к временам Нидерландской буржуазной революции (1566—1609). Несколько полков, укомплектованных исключительно голландцами, состоявшими на испанской службе, восстали и перешли на сторону соотечественников. Испанский правитель Нидерландов герцог Альба заочно приговорил восставших к смертной казни через повешение. Голландцы, узнав об этом, пошли в атаку на испанцев, накинув на шеи в знак презрения к угрозе герцога окрученные петлями веревки. Вскоре это веревочная петля стала символом геройства, доблести и патриотизма, перейдя в один из аксессуаров военной формы одежды голландской армии в виде шелковой петли, которая прикреплялась к плечу офицера.

Другое объяснение происхождения аксельбанта исходит от артиллеристов, которые носили через плечо в XVI—XVII вв. особые связки веревок, необходимых для втаскивания орудия на возвышенную позицию или для буксировки в помощь лошадям при плохой дороге. Есть и третье объяснение – оно, по нашему мнению, наиболее правильное. Прообраз аксельбантов – это шнурки, к которым адъютанты привязывали сразу несколько карандашей (так как в бою затачивать их было некогда) для записи приказаний своих начальников.

В русской армии аксельбант впервые появился во второй половине XVIII в., когда очередной фаворит Екатерины II Г. А. Потемкин при пожаловании звания генерал-адъютанта получил особый знак в виде золотых шнуров или пучка лент, богато украшенных алмазами и драгоценными камнями. Этот знак, носившийся на правом плече, скорее придворный, чем военный, имел название «тресил», или «трессил», и являлся прообразом аксельбанта, существовавшего в русской армии до 1917 г.

В наше время аксельбант является принадлежностью парадной формы одежды личного состава рот почетного караула и участников военных парадов.

17 ноября 1876 г. для офицеров было введено пальто черного цвета для ношения в зимнее время и ненастную погоду. С этого времени темно-зеленый цвет морской формы одежды постепенно уступает место черному, который становится доминирующим во флоте, исключая синие кители, принятые позднее, и синие фланелевые матросские рубахи.

Появлению синего цвета в морской форме одежды моряков Российский флот обязан прихоти английского короля Георга II.

Однажды король прогуливался по лондонскому Гайд-парку и был поражен красотой великолепной наездницы леди Бедфорд, которая гордо восседала на белой лошади, облаченная в темно-синее платье с белым воротничком. Вот тогда-то Его Величество, питавший слабость не только к прекрасному полу, но и к флоту, решил, что именно такое сочетание будет больше всего к лицу британским морякам. Слово короля – закон. Впрочем, моряки сразу оценили изысканный вкус своего монарха, увидев, что их вид действительно стал более представительным и элегантным.

Синий цвет формы быстро привился во всех морских странах, вытеснив широко распространенные тогда белый, красный и зеленый цвета. Изменения военной формы одежды в царствование Александра III почти не затронули морской костюм, разве что матросские рубахи стали длиннее и просторнее да офицеры получили некоторые новые предметы обмундирования.

В 1881 г. новым предметом флотской одежды стала двубортная тужурка черного цвета с отложным воротником и лацканами, с двумя рядами пуговиц (по три в ряду). С некоторыми изменениями она сохранилась до нашего времени. При тужурке, так же как и при сюртуке, полагалось носить белую сорочку со стоячим воротником и черный галстук, а также фуражку с белым кантом, козырьком и кокардой. Кондукторы (воинское звание унтер-офицеров) и боцманы стали носить форму одежды, подобную форме офицеров. Черный цвет для большинства предметов флотского обмундирования у всего личного состава окончательно установился только в 1910 г. и сохранился в нашем флоте до настоящего времени.

В 1891 г. на левый рукав матросов-специалистов (машинистов, гальванеров, артиллеристов, кочегаров и др.) были введены вышитые красной нитью так называемые штаты, то есть знаки, символизирующие их специальность. Эти нарукавные знаки для мичманов, прапорщиков, старшин, сержантов и матросов ВМФ (кроме личного состава морской авиации) сохранились и поныне.

Согласно «Правилам о формах одежды для офицерских и гражданских чинов Морского ведомства», введенным в 1904 г., форма одежды подразделялась на парадную, строевую парадную, береговую, походную, обыкновенную (вицмундир), десантную и служебную.

Всем чинам флота полагалось обязательным носить усы, а по желанию бакенбарды или бороду.

Ранее, в царствование Александра II, подражая императору, большинство офицеров носили бакенбарды, а при Александре III – бороду.

Новыми «Правилами» 1904 г. предусматривалось около ста вариантов ношения формы одежды в различных случаях (парады, смотры, караулы, дежурства, богослужения, балы, траур, званые обеды, театр и т. п.).

Накануне 1-й мировой войны морская форма одежды претерпела значительные изменения. В августе 1911 г. морской министр И. К. Григорович ввел новые правила ношения морской формы одежды, утвержденные государем. Они просуществовали вплоть до 1917 г. Впервые в истории для удобства при назначении соответствующей формы одежды за каждым ее вариантом были закреплены номера – от № 1 до № 13. Нумерация флотской формы одежды в несколько измененном виде сохранилась до наших дней (в современном Российском военно-морском флоте определены номера – от № 1 до № 6). К началу войны основными предметами обмундирования адмиралов и морских офицеров были шинель, пальто (плащ-накидка), парадный мундир, вицмундир (сюртук), синий и белый кители, черные и белые брюки и серые перчатки. При соответствующих формах одежды носились эполеты, погоны, аксельбанты, ордена, звезды, ленты, знаки, морская сабля или кортик, пистолет или револьвер со снаряжением.

В заключение нельзя не сказать о форме одежды воспитанников Морского корпуса – кадетов и гардемарин. По свидетельству современников, воспитанники Морского корпуса являлись своего рода украшением Санкт-Петербурга. Их строевая выправка и красивая форма привлекали к себе внимание жителей столицы, особенно гимназисток, и гостей столицы, видевших их впервые.

В день празднования 200-летия Морского корпуса в 1901 г. на правом фланге парадного строя воспитанников стоял 21 гардемарин в различных мундирах, начиная с 1701 г.

Нетрудно увидеть, что форма одежды в Морском корпусе в среднем менялась каждые десять лет. Инструкцией, утвержденной в 1907 г., для гардемарин Морского корпуса были введены следующие формы одежды: отпускная, домашняя, строевая и рабочая. Например, при объявлении отпускной формы для увольнявшихся в город гардемарины надевали: мундир, черные брюки, короткие сапоги, шинель с башлыком (или без него), фуражку, портупею, палаш (фельдфебели – саблю) с темляком, наушники (в морозные дни).

Строевая форма отличалась тем, что вместо палаша надевалась патронная сумка. Гардемарины вооружались винтовками, а фельдфебели – револьверами.

Домашняя форма одежды состояла из синей фланелевой рубахи, черных брюк и коротких сапог.

На фуражке-бескозырке была шелковая черная лента с надписью «Морской корпус». Фельдфебели носили фуражки с козырьком. Унтер-офицеры и фельдфебели имели на обшлагах мундира золотой галун, а на погонах (белого цвета) у фельдфебелей была одна поперечная широкая нашивка из такого же золотого галуна. Старшие унтер-офицеры носили на погонах три узкие нашивки из желтой тесьмы, а младшие – две.

С целью запретить традиционные для гардемарин нарушения формы одежды, придававшие внешнему виду совершенно ненужный оттенок щегольства, в инструкции была специальная статья, не разрешавшая иметь на мундире золоченые пуговицы и офицерские галуны, а также носить кашне вместе галстука[76], кольца, браслеты, галоши, лакированную обувь, трости, зонты и т. п.

В период 1-й мировой войны личная форма одежды флота не менялась и оставалась такой же до Февральской революции. Военный и морской министр Временного правительства А. И. Гучков отменил на флоте погоны и кокарды, хотя в армии погоны сохранились вплоть до Октябрьского переворота. Во флоте была введена англо-американская система знаков различия – нашивки на рукавах. Ширина галуна нашивок варьировалась в зависимости от чина.

После Октябрьской революции форма моряков изменилась мало и по-прежнему резко отличалась по названиям, покрою, цвету от привычных аксессуаров общевойсковой военной формы одежды.

В Российском военно-морском флоте форма одежды подразделяется на парадную, парадно-выходную, повседневную, рабочую и полевую (для морской пехоты); в зависимости от сезона – на летнюю и зимнюю. Право ношения формы одежды, помимо кадровых военнослужащих, имеют также адмиралы, генералы, офицеры, мичманы и прапорщики, уволенные в запас и отставку с правом ношения военной формы одежды. Ношение военной формы определяется специальными «Правилами».

С давних времен, как мы уже говорили, вошло в традицию понятие «честь мундира»

.

Всякий, кто надел мундир, перестает уже располагать собой по собственному усмотрению. С этой минуты он подчиняет свою жизнь точно регламентированному порядку. Воинский мундир, не освященный суровой дисциплиной, перестает быть символом чести и становится обезличенной одеждой. Понятие «честь мундира» неразрывно связано с высоким достоинством, пронизывающим всю служебную и неслужебную жизнь военнослужащих. И поэтому, принимая военную присягу, каждый воин клянется защитить свою Родину «мужественно, умело, с достоинством и честью…»

.

Неплохо было бы нам и возродить старую традицию общения, когда, прежде чем обратиться к кому-либо устно или письменно, обязательно говорили: «Честь имею…»

.

Форма российского военного моряка практична и удобна, к тому же она одна из красивейших в мире и пользуется большой популярностью.

Многовековые славные традиции нашего флота внушают к форме русского моряка уважение в других странах.

Форменная одежда способствует четкой организации корабельной службы, созданию обстановки строгой корректности и вежливости во взаимоотношениях моряков. Она наилучшим образом сказывается и на внешнем облике военнослужащих, делает их стройными, подтянутыми.

К сожалению, следует сказать, что в связи с реформой в Вооруженных Силах Российской Федерации в форме одежды для военнослужащих наступил период анархии. Так, например, предметы формы одежды для военнослужащих Военно-Морского Флота разработаны, но в связи с недостаточным финансированием в соединения и части поступают не в полном объеме. Поэтому в настоящее время Правила ношения военной формы одежды, определенные приказом Министра обороны РФ № 210-1997 г., разрешают ношение как новых, так и прежних предметов обмундирования. Это, безусловно, не способствует поддержанию образцового внешнего вида военнослужащих, а следовательно, высокой дисциплине и четкой организации корабельной службы.

С историей военной формы одежды неразрывно связан один из древнейших армейских ритуалов – отдание воинской чести.

Кто не видел, как при встрече друг с другом военнослужащие, приложив правую руку к козырьку фуражки, приветствуют друг друга! Этот ритуал называется отданием воинской чести. Его выполнение обязательно для всех, кто одет в военную форму одежды; он настолько вошел в жизнь и быт воинов, что они выполняют его не задумываясь, автоматически. Но мало кто из исполняющих этот ритуал, не говоря уже о наблюдающих, знает историю его происхождения.

Весьма вероятно, что форма отдания воинской чести посредством приложения руки к головному убору пришла от рыцарей, которые при встрече друг с другом «в чистом поле», когда они не имели намерения вступить в бой, поднимали забрало шлема, чтобы показать лицо, и делали это всегда правой рукой, так как в левой держали щит.

Существует и другая версия, в соответствии с которой считают, что зарождение ритуала восходит к 1588 г., когда предводитель пиратов английский мореплаватель вице-адмирал Фрэнсис Дрейк, встречая на борту своего галиона «Золотая лань» английскую королеву Елизавету I (известную своим безобразием), сделал вид, что ослеплен ее красотой, а потому вынужден был, подняв руку, заслонить глаза ладонью. С тех пор якобы подобное воинское приветствие стало традицией.

Но большинство исследователей морских традиций ритуал отдания воинской чести все же связывают с временами рыцарства. Позже ритуал отдания воинской чести состоял в снятии головного убора. Сейчас трудно сказать точно, когда он был отменен. Однако известно, что во флоте снятие головного убора при отдании воинской чести было заменено приложением руки к тулье фуражки вскоре после Крымской войны (1853—1856). В русском флоте отдание воинской чести в повседневной службе на корабле не требовалось. Она отдавалась только теми, кто нес службу (вахтенными), при получении ими приказания, а также при личном обращении каждого члена экипажа к старшему. Делалось это приложением правой руки к тулье фуражки и немедленным опусканием руки. В этом флот отличался от армии, где нижний чин держал поднятую руку до специального разрешения опустить ее.

Ныне порядок отдания воинской чести военнослужащими в береговых частях и при увольнении из части (с корабля) определен Строевым уставом Вооруженных Сил и является единым для личного состава всех вооруженных сил. Отдание же чести на верхней палубе и в жилых помещениях корабля определено Корабельным уставом Военно-Морского Флота, его ритуал во многом напоминает тот, что существовал на кораблях русского флота.

Сразу же после Февральской революции знаменитым приказом № 1 по армии и флоту отдание воинской чести было отменено, однако с созданием регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии (с 1918 г.) оно введено вновь.

Отдание воинской чести, как и строгое соблюдение других форм воинской вежливости, является свидетельством крепкой дисциплины, порядка и организованности в частях и на кораблях. Человек в военной форме – человек особой судьбы, особого долга. Форма одежды, знаки различия, награды – все это является внешним выражением чести и достоинства солдат, матросов, офицеров, генералов и адмиралов. Честь мундира – это не только прошлое и настоящее офицера, но и его будущее. Ведь недаром говорят: «Береги честь смолоду»

.

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА И ДРУГИЕ МОРСКИЕ ЧИНЫ

С развитием в нашем государстве постоянных вооруженных сил появилась необходимость определения старшинства во взаимоотношениях между военнослужащими в соответствии с их служебно-должностным положением.

В XV—XVI вв. впервые в России появляются воинские чины. Так, например, в 1550 г. для стрелецкого войска царь установил такие звания: стрелец, десятник, пятидесятник, сотник, полуголова, голова приказа, воевода, стрелецкий голова. В 1681 г. появляется новый чин – полковник. После образования регулярной армии и Военно-Морского Флота России для них были введены новые воинские звания (чины).

В 1722 г. Петр I утвердил свой знаменитый законодательный акт – «Табель о рангах», – узаконивший некоторые существовавшие у нас ранее чины и установивший четкую систему воинских, статских (гражданских) и придворных рангов в Российской империи, их соответствие друг другу, порядок прохождения государственной службы и последовательность чинопроизводства. В соответствии с «Табелью о рангах» все чины подразделялись на 14 классов (1-й был высшим). Воинские чины состояли из четырех разрядов – гвардии, сухопутного, артиллерийского и морского.

Петр I ввел морские чины для адмиралов, штаб– и обер-офицеров флота Российской империи. Список морских чинов начинался с генерал-адмирала. Это был высший чин на флоте. По «Табели о рангах», Петр поставил его наравне с генерал-фельдмаршалом, как особу первого класса. Однако вначале границы власти и влияния этого чина точно в законах определены не были, а в зависимости от обстоятельств генерал-адмирал являлся или действительным начальником флота, или же носил это звание как почетное.

1 ноября 1908 г. скончался великий князь Алексей Александрович, последний генерал-адмирал Российского флота – «главный начальник всего флота и Морского ведомства». Год смерти генерал-адмирала совпал с 200-летним юбилеем существования в русском флоте этого воинского звания.

Петр Великий, как известно, не был прирожденным моряком, но он прекрасно понимал, какое значение имеет море в жизни государства. Добиться доступа к этому новому источнику развития страны приходилось силой оружия. Для завоевания и удержания выхода к морю прежде всего был нужен флот. Для создания же флота требовались преданные, энергичные люди, которые бы в точности исполняли все требования царя, знали все нужды нового морского дела и могли благоустроить жизнь флота. Одним из таких, и притом лучших, помощников царя-моряка был граф Федор Матвеевич Апраксин, с именем которого неразрывно связана, так же как и с именем Петра Великого, вся история русского флота, история его генерал-адмиралов.

Ф. М. Апраксин родился в 1661 г. Сестра его, Марфа Матвеевна, вышла замуж за царя Федора Алексеевича, и, вероятно, поэтому Апраксин был назначен тогда же царским стольником[77], а после смерти бездетного Федора в 1682 г. стал стольником при юном царе Петре Алексеевиче. В этом звании Апраксин участвовал во всех потешных войнах и плаваниях будущего Великого Моряка по рекам, озерам и Белому морю. Уже в то время Петр имел не один случай убедиться в искренней преданности, больших способностях и несокрушимой твердости характера своего стольника. В 1693 г. Апраксин получил первое видное и ответственное назначение – должность двинского воеводы и губернатора Архангельска, где строился первый казенный корабль – 12-пушечная яхта «Св. Петр». Затем Апраксин принимал участие в Азовском (1696) и в Керченском (1699) походах, а в 1700 г. он был назначен главным начальником в Воронеж и возглавил строительство кораблей для Азовского флота, получив звание адмиралтейца. С самого начала возникновения флота, во втором Азовском походе, управление флотом было вверено царем Францу Яковлевичу Лефорту, который стал первым российским адмиралом, а до этого, в 1691 г., ему был пожалован чин генерал-лейтенанта. Лефорт часто подписывал служебные бумаги двумя чинами: генерал и адмирал. Очевидно, поэтому существует неверное представление, что он был первым генерал-адмиралом. Вторым адмиралом после смерти Лефорта стал Федор Алексеевич Головин, которому также во многих энциклопедических изданиях ошибочно «пожалован» чин генерал-адмирала. В 1706 г. умер генерал-фельдмаршал и адмирал Ф. А. Головин, и царь приказал Апраксину принять все дела по Морскому ведомству, которыми ведал умерший. В 1707 г. Федор Матвеевич был произведен в адмиралы, а в следующем году, имея флаг на 32-пушечном корабле «Думкрат», уже командовал флотом в Финском заливе.

Осенью 1708 г., когда шведские войска совместно с флотом, состоявшим из 22 вымпелов, попытались овладеть Петербургом, начальником наших войск, действовавших против этих сил противника, был Ф. М. Апраксин. Сильный отряд шведов под командованием генерала Любекера был разгромлен. Вице-адмирал К. Крюйс в письме к А. Д. Меншикову от 20 октября 1708 г. так говорил об исходе этого кровавого боя под Нарвой, обеспечившего целость Петербурга: «Собрав войско, Апраксин неприятеля сего месяца в 16-й день

(октября. – В. Д.)

в транжементе

(в боевом порядке. – В. Д.)

атаковал и положил всех в труп опричь 30 офицеров. Неприятельская багажия

(военный обоз. – В. Д.)

вся разорена, 6000 или 7000 рейтарских, також и которые были под богажиею, лошадей по приходе наших пострелял и поколол»

.

За это славное дело Петр Великий 22 декабря 1708 г. повелел адмиралу Апраксину выдавать жалованье генерал-адмирала наравне с генерал-фельдмаршалом – 7000 рублей. С этого дня Апраксина в официальных документах и стали титуловать генерал-адмиралом. Вице-адмирал К. И. Крюйс постоянно так обращался к Апраксину, а сам государь не всегда адресовал свою корреспонденцию с таким титулом[79].

30 августа 1721 г. был заключен мир в г. Ништадт со Швецией. Среди многих награжденных царь не забывал заслуг и трудов Ф. М. Апраксина: ему был дарован флаг генерал-адмирала, называвшийся кейзер-флагом

.

Командуя флотом, Апраксин поднимал этот флаг на грот-мачте флагманского корабля[80].

Впервые кейзер-флаг был поднят Апраксиным на р. Волге под Астраханью в 1722 г. в удивительно торжественной обстановке. Начальствуя над флотом Каспийского моря, 3 июля граф Апраксин прибыл на гукоре в Астрахань под кейзер-флагом, и первым к нему явился с рапортом на верейке адмирал Петр Михайлов (то есть сам царь), командовавший передовым морским отрядом. Вслед за царем явились и прочие начальники, корабли и город салютовали из пушек. Флот предназначался для военных действий против Персии.

В последующие 1723, 1724, 1725 и 1726 гг. граф Ф. М. Апраксин командовал флотом, зимовавшим на Кронштадтском рейде, имея свой флаг на корабле «Екатерина».

Но служба генерал-адмирала прошла не без огорчений, так как царь одинаково строго относился ко всем чинам флота. В 1714 г. над Апраксиным было назначено следствие по доносу, обвинявшему его в злоупотреблениях по подрядам для казны. Злоупотребления действительно открылись, но Апраксин виновен в них не был. Виновными оказались его подчиненные, которые пользовались в корыстных целях постоянными разъездами генерал-адмирала по службе. И тем не менее Апраксин был оштрафован государем на громадную сумму. В 1718 г., когда Апраксин крейсировал в Финском заливе, имея свой флаг на корабле «Москва», он опять был отдан под суд «за злоупотребления». При этом генерал-адмирал был арестован и приговорен к лишению имущества и достоинств, но в уважение прежних заслуг наказание государем было ограничено денежным взысканием. Наконец, в 1723 г. за небытие на водяной ассамблее Апраксин был оштрафован 50 рублями

.

При Петре Великом ни высокий сан, ни военные заслуги, ни родство не избавляли провинившихся или даже заподозренных в преступлении по службе от следствия, суда и наказания. Даже такой, казалось бы, ничтожный проступок, как отсутствие 62-летнего генерал-адмирала на увеселительной водяной ассамблее, не остался без воздействия. После смерти Петра Великого старый генерал-адмирал имел несчастье видеть упадок флота.

10 ноября 1728 г. первый генерал-адмирал Российского флота граф Федор Матвеевич Апраксин скончался и был погребен в московском Златоустовском монастыре.

При Петре Великом Адмиралтейств-коллегия как высший орган управления военно-морским ведомством действительно работала под председательством генерал-адмирала.

После кончины императора коллегия обратилась в безответственное учреждение. Флот быстро пришел в упадок, денег на него не отпускалось, корабли ветшали в гавани и не ремонтировались. Все чаще раздавались голоса высокопоставленных чиновников о бесполезности флота и возможной полной его ликвидации. Но к счастью, у власти были и такие люди, которые свято хранили заветы Петра, глубоко понимали цели и стремления Великого Моряка. Одним из таких сподвижников, «птенцов гнезда Петрова», был Андрей Иванович Остерман.

Сын пастора из местечка Бохум в Вестфалии, молодой студент Остерман был перевезен в Россию К. И. Крюйсом в 1704 г. Он быстро научился русской речи и из Генриха Иоганна был переименован в Андрея Ивановича. Немец по национальности, Остерман отдал России все свои силы и способности; его удивительное упорство в осуществлении предначертаний и планов Петра Великого во многом спасло Российский флот. Когда однажды Остерман извинялся за ошибки в русской речи, объясняя их тем, что он не русский по происхождению, один из главных его противников, Бестужев, ответил ему в присутствии других: «Вы не только русский, но русский, который стоит двадцати других»

. Бестужев был прав, так как, по словам историка войны с Турцией А. Кочубинского, этот немец не переставал и в далекой Сибири думать о турках и вздыхать о Босфоре. Карьеру свою Андрей Иванович начал на дипломатическом поприще и сопровождал Петра в его путешествиях на морях и в военных походах. Был он с царем и на Пруте, и в Ревеле, вместе с Брюсом заключил мир со шведами в Ништадте в 1721 г. Благодаря настойчивости и энергии Остермана условия мирного трактата были настолько выгодны для России, что, по словам государя:

«Ему самому не можно бы лучше оного написать для подписи господ шведов. Славное сие в свете дело ваше

(Остермана. – В. Д.)

останется навсегда незабвенным. Никогда наша Россия такого полезного мира не получала»

. За эту услугу России император пожаловал Остермана чином тайного советника и сделал бароном.

В царствование Екатерины I А. И. Остерман был членом Верховного тайного совета и после смерти генерал-адмирала Ф. М. Апраксина был назначен председателем Воинской морской комиссии для рассмотрения и проведения в добрый и надежный порядок флота, адмиралтейств и всего, что к тому принадлежит

.

Какие использовались ткани для пошива?

Долгое время форма ВМФ (фото ее представлено в статье) изготавливалась из парусины облегчённого типа. Это было связано с тем, что данный материал легко поддаётся стирке и выведению различных загрязнений. Данная ткань использовалась в пошиве формы до восьмидесятых годов прошлого столетия. Также существовало различие в цвете одежды между различными флотами. Например, черноморский имел форму белого цвета.

А остальные флоты использовали для ношения голубой тон. Затем форму стали шить синего цвета либо темно-синего. Также поменялась ткань. Вместо парусины стал использоваться хлопок. В последние годы форму принято шить в различных ателье на заказ. Для ее производства может использоваться любая ткань. Стоит сказать о том, что она не всегда бывает хорошего качества. Цветовая палитра для пошива формы может быть в диапазоне от синего до чёрного цвета. Часто для изготовления используется такой материал, как старшинка. Он обладает плотной текстурой и считается тканью высокого качества.

Проект «Морская форма»

- 9 апреля 2012

Конкурс «Детский исследовательский проект — 2012»

Номинация «Первые открытия»

На иллюстрациях и в книгах я много развидела разных военных. Самыми красивыми мне кажутся солдаты в морской одежде. Одежда военных моряков очень отличается от остальных солдатских форм. Не все военные носят тельняшку. Только у моряков есть красивый синий воротник с белоснежными полосками и короткое черное пальто. На голове военные моряки носят не фуражку, как другие, а белую бескозырку с черными лентами. Мне стало очень интересно, почему одежда моряка отличается от одежды других солдат и зачем морякам ленты на бескозырке.

Гипотеза:

Я выдвинула несколько предположений:

- Одежда моряка для того, чтоб отличаться от других солдат.

- Одежда моряка сочетается с цветом парусов, неба и моря. Служит для красоты.

- Одежда моряка нужна для удобства на корабельной службе.

Особенности морской формы

Чтоб ответить на мои вопросы мы с мамой прочитали несколько книг, и нашли много информации в Интернете.

Из разных источников я узнала, что одежда военных носит название – форма. Правильно говорить не «одежда моряка», а «форма моряка».

Все видели тельняшку, но мало кто знает, что своё название тельняшка приобрела от слова «тело». Эта рубаха или «тельник» одевается на тело. Полосатая расцветка тельняшки имеет длинную историю. С самого начала моряки носили белые рубахи, без всяких полосок. Капитанам парусников трудно было разглядеть матросов на мачтах и реях, когда те взбирались туда для того, чтобы убрать или поставить паруса. После того, когда рубаху решили разлиновать, и нанесли синие полоски, матросов можно было очень хорошо разглядеть на фоне неба и парусов, даже когда они работали на самой большой высоте 40 – 45 метров! Также, выпавшего за борт матроса можно без труда различить на поверхности моря.

Российская тельняшка, сначала имела разную ширину полос — синие полоски были в четыре раза уже белых. 100 лет назад, в 1912-м году ширина всех полосок стала одинаковой — в четверть вершка, т. е. примерно 1 сантиметр.

Составной частью матросской формы является синий накладной воротник с тремя белыми полосками. Называется такой воротник гюйс, а полоски носят название – канты. Оказывается сам гюйс не для красоты. Квадратный матерчатый воротник в холодную ветреную погоду заправляется под бескозырку и защищает моряков от простуды. А вот канты смотрятся очень красиво. Долгое время полоски на воротниках носили только гребцы. В 1882 году воротник с эстетически смотрящимися тремя полосками был распространен во всем флоте.

В холодное время года моряки носят бушлат. Он похож на укороченное пальто. Бушлат всегда с двумя рядами пуговиц — двубортный, с широким отложным воротником и лацканами, которые в поднятом положении закроют от ветра шею и щеки.

Самой красивой частью формы, мне кажется, бескозырка с лентами. Я узнала, что обычай у моряков носить на матросских фуражках ленту ведет свое начало от рыбаков Средиземного моря, которые в старину, отправляясь в плавание на своих старых суденышках, обычно получали от матерей, жен, близких ленты с вышитыми словами молитвы. Моряки верили, что молитвы, оградят их от всяких бедствий на море. Позже на ленте стали писать название флота, на котором служили моряки: «Тихоокеанский флот», «Черноморский флот» и т. д. Однако ленты используют не только, чтоб знать, где служит моряк. Ленты надежно крепятся к бескозырке и, чтоб не потерять ее во время шторма или боя, ленты завязывают вокруг шеи или крепко сжимают во рту.

Выводы:

- Форма моряка отличается от армейской формы других войск.

- Форма моряка очень красивая, сочетается с цветом парусов, неба и моря. В старые времена она служила для красоты.

- Современная форма моряка удобная для службы на корабле.

Все мои предположения оказались правильными.

Заключение.

Изучая с мамой морскую форму, я поняла, что она имеет большое значение в жизни каждого моряка. Взрослым и детям так нравится этот костюм, что люди используют некоторые детали морской формы в своей одежде.

Я узнала, что у моряков есть парадная и рабочая формы, а у морских офицеров форма отличается от матросов. Возможно, в следующий раз я исследую эти отличия.

Библиографический список:

- Детская энциклопедия (советская) [Электронный ресурс] / Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://wikipedia.org/wiki/

- Житков Б. С. Морские истории. М.: 2004.

- Морозова В. Б.Морская слава России. Центральный военно-морской музей. Белый город.: 2003.

- https://dony.ru/book

Приложение: Презентация.

Автор: Новицкая Вера, 5 лет, воспитанница старшей группы МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад № 3», село Карагай, Карагайский район, Пермского края. Руководитель: Анянова Елена Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории, МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад №3», село Карагай, Карагайский район, Пермского края. Педагогический стаж 17 лет.

Каждодневная одежда для матросов

Какая форма ВМФ России для матросов на каждый день?

Ниже будет рассмотрен костюм матроса, который принято носить каждый день. Форма для него имеет несколько названий, а именно: «роба», «рабочее платье». Правильным является «флотский костюм». Также платье матроса принято называть кителем.

Костюм матроса включает в себя следующие элементы одежды:

- Рубашка.

- Брюки.

- Специальный воротник матроса.

- Обувь.

- Головной убор.

Рубашка

Следует сказать, рубашку матроса принято называть рубахой. Это связано с тем, что она имеет свободный крой. А ее внешний вид напоминает древнюю рубаху. У данной одежды есть специальный воротник в матросском стиле. Крой сделан таким образом, что спинка и передняя часть не имеют швов. В передней части рубахи есть карман накладного типа. Помимо этого имеется внутренний карман. Предусмотрен специальный разрез. Он застегивается посредством пуговицы. Рукава имеют обычную, прямую форму, они втачные. Также данный предмет одежды имеет погоны простой формы. Они соответствуют званию носителя. Помимо этого обязательным атрибутом матросской рубахи является бирка белого цвета. Она содержит информацию о боевом номере человека. Данный номер не смывается. Принято носить рубаху навыпуск. В случае нахождения на вахте ее следует заправлять в брюки. В холодный период времени сверху надевается пальто либо бушлат. Также в качестве утеплителя может использоваться шинель.

Морская пехота

Морпехи — одно из самых элитных и значимых войск морского флота, требующее серьезной военной подготовки и задействуемое в особых операциях, связанных с водной стихией и охраной морских границ государства. Морские пехотинцы — своеобразные универсальные солдаты, особенности службы которых диктуют необходимость выполнять самые разнообразные задания, начиная от участия в морских сражениях и взятия судов противника на абордаж, заканчивая десантированием с воздуха для выполнения специальных операций на суше.

Область их действий со временем расширилась от простого несения караула на границе страны до спецопераций, связанных с длительными пересечениями водных пространств и упразднением противодесантной обороны противника. Не одни боевые действия не обходятся без участия морпехов, эти войска были задействованы в Русско-Турецких сражениях, одерживали многочисленные победы в войне с Францией, во времена Великой отечественной войны морпехи участвовали в операциях, связанных с обороной Ленинграда и Сталинграда, сражались за Мурманск и Одессу, дошли до самого Берлина и продолжили свой путь в качестве освободителей многих Европейских государств.

К сожалению, на этом история морпехов в Советском Союзе обрывается: это подразделение было восстановлено в качестве действующего лишь в 1960 году.

Морские пехотинцы сегодня несут службу в составе абсолютно всех подразделений Российского флота, укомплектованы самым современным вооружением, имеют в своем распоряжении спецтехнику и суперсовременные установки.

Брюки служащего на морском флоте. Новая форма ВМФ

При пошиве брюк до сих пор используется крой, который применяли в семнадцатом веке. Материал для пошива данных штанов берется темно-синего цвета и имеет хлопчатобумажную основу. Главными особенности матросских брюк являются карманы. Они расположены по бокам. Также присутствуют специальные застежки на гульфике. Помимо этого есть пояс с петлями. Они называются «шлевки», держат ремень. Ремень формы сделан из кожи. На нем имеется бляха с государственной символикой. Сейчас на ней изображена эмблема ВМФ. Ранее, в советские времена, на бляхе можно было увидеть якорь и звезду.

Воротник как важный атрибут формы

Следует знать, что воротник имеет символическое значение. Оно заключается в том, что на нем расположены три белые полосы. Они являются символом побед ВМФ в таких сражениях:

- Чесменское.

- Гангутское.

- Синопское.

Материал изготовления воротника хлопчатобумажный. Он имеет подкладку. Носится воротник поверх рубахи. Парадная форма ВМФ включает воротник в свой комплект.

Дембельская форма военных моряков

Согласно сложившейся традиции, военнослужащие, увольняющиеся в запас украшают парадную форму аксельбантами и прочими наворотами. Вполне естественно, что никаких строгих стандартов здесь нет, поэтому дембеля руководствуются персональными предпочтениями. Здесь нужно отметить, что дембельская форма считается неуставной, следовательно, запрещённой к ношению. Однако командование обычно закрывает глаза на этот нюанс, ведь после увольнения в запас, бывший матрос, становится гражданским человеком, поэтому может носить что угодно.

Здесь нужно уточнить, что пошив дембельской формы не является обязательным условием. Некоторые военнослужащие увольняются в запас в обычной парадке, которая выглядит довольно эффектно без всяких дополнительных украшений.

Дембельская форма военных моряков

Матросский головной убор — фуражка

Следует сказать о том, что форма имеет несколько головных уборов. Прежде всего стоит сказать о фуражке без козырька с ленточкой. На ленточке имеется надпись. Там может быть написано «Военно-Морской Флот» либо наименование корабля. Фиксируется лента на околыше. Донышко, стенки и околыш сделаны из шерстяной ткани. Также бескозырка имеет кокарду. Она расположена на ее тулье. Кокарда фуражки представлена в виде якоря золотого цвета. Во времена Советского Союза она была сделана в виде звезды красного цвета, которую обрамляли золотые листья. Такая кокарда называлась крабом. Фуражка изготовлена из ткани белого цвета. Она имеет сменный чехол.

День ВМФ (43 фото)

В последний июльский выходной россияне празднуют день ВМФ. Масштабные мероприятия разворачиваются в городах-портах. Одна из традиций праздника — поднятие Андреевского флага в честь военных моряков.

В этот день организуют парады боевых кораблей, которые проплывают вдоль берега. Затем на воде и суше проводят военные соревнования, показательные выступления, стрельбы. Демонстрируют оружие, которым оснащён флот.

Открытка с Днём ВМФ

Выступление оркестра Беломорской базы в честь Дня ВМФ в городе Северодвинске

Автопробег с андреевскими флагами в День ВМФ по Амурской области

Андреевский флаг на фоне ясного неба в День ВМФ

Бескозырки в День ВМФ в парке Северодвинска

Большой десантный корабль Минск на параде в День ВМФ

Советский плакат о Военно-морском флоте

Ветераны и курсанты ВМФ в свой профессиональный праздник в Великом Новгороде

Военно-морской парад на Неве в Петербурге

Военные моряки в День ВМФ с семьями

Зрители и участники парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Зрители парада в День ВМФ на Волге Историческая реконструкция на берегу Волги в День ВМФ Катера вокруг Крейсера Аврора во время парада военных кораблей в День ВМФ

Колонна с флагами Союза военных моряков в День ВМФ

Концерт на палубе в День ВМФ во Владивостоке

Корабль-музей на судоремонтном заводе в Архангельске в День ВМФ

Крейсер Аврора в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Малый противолодочный корабль Уренгой на параде в День ВМФ

Молодежь на набережной Невы напротив субмарины в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Моряки в День ВМФ катаются на катере

Моряки в парадной форме на палубе корабля ВМФ во время парада в Санкт-Петербурге

Моряки на параде в День ВМФ в Североморске

Музей Крейсер Аврора в День ВМФ

Нарядные парусники в День ВМФ у набережной в Симферополе

Открытие парада военных кораблей в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Отмечающие День ВМФ на катере

Офицеры ВМФ на параде в Севастополе в свой профессиональный праздник

Памятник морякам ВМФ в сухопутном Челябинске

Парад в День ВМФ в Иркутске

Парад в День ВМФ в Севастополе

Парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Парочка фотографируется в День ВМФ на набережной

Парусные яхты вокруг субмарины в Финском заливе в День ВМФ

Показательное выступление морской пехоты в День ВМФ в Новороссийске

Показательный запуск ракет в День ВМФ в Севастополе

Праздничный фонтан из брандспойтов в День ВМФ в Архангельске Священник и юнга освящают корабль в День ВМФ

Субмарина Краснодар на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Украшенные к празднику военные корабли в День ВМФ

Участники спортивного праздника в честь Дня ВМФ в пригороде Санкт-Петербурга

Фейерверк в Севастополе в День ВМФ

Члены Союза военных моряков в свой профессиональный праздник на палубе корабля

На некоторые корабли могут зайти обычные люди и познакомиться с внутренним убранством кораблей. В городах устраивают концерты с участием духовых оркестров или российских звёзд. Обычно они поздравляют с праздников военных моряков.

Поделитесь в соцсетях:

Праздники

день вмф • корабль • море • праздник • флот

Берет и пилотки

Ещё одним головным убором, который используется, является берет.

Помимо берета форменный комплект дополняет пилотка. По бокам ее есть специальные отверстия. Они предназначены для вентиляции. Такие отверстия называются «блочки». Лицевая часть пилотки дополнена кокардой с якорем. В советские времена пилотку носили подводники. Она была чёрного цвета. Помимо этого пилотки различались по типу. У офицеров был один тип, а у рядовых — другой. Весь состав военно-морских войск стал использовать пилотку не так давно. Изменилась форма данного головного убора. Раньше пилотка была полукруглой, а в настоящее время имеет прямоугольную форму. Помимо этого пилотка дополнилась выпушками белого цвета. В прошлом такие элементы были только на пилотках офицеров и мичманов. Звезда была заменена на кокарду.

Моряки

Понятие моряк более широко, нежели морской пехотинец. Моряки – это все те люди, которые осуществляют трудовую деятельность или несут службу (вахту) на морских судах. Причем забавно, но не обязательно моряк должен выходить в море, достаточно просто быть членом экипажа или числиться в качестве вспомогательного персонала.

Обычно моряками называют штурманов, лоцманов, капитанов или матросов морских судов. Моряки – это и те, кто несет боевое дежурство на военных судах, и те, кто осуществляет транспортные перевозки по морю.

Более точное понятие — военный моряк — это те люди, которые проходят срочную службу или служат по контракту на военных судах. Они не призваны выполнять спецоперации и участвуют в боевых действиях только в составе общевойсковых соединений военно-морского флота.

Матросская обувь

Ботинки матросов заслуживают отдельного внимания. Они выполнялись из юфти и имели толстую подошву. В просторечной форме такие ботинки назывались «гадами». Эта обувь делалась со шнурками. В последнее время у них появились резиновые вставки. Старослужащие матросы предпочитают носить сапоги. Называются они хромовыми. Это связано с тем, что для их производства используется кожа, которая дубилась в хроме. Помимо хромовых сапог есть яловые сапоги. Они используются в суровых климатических условиях. В жарком климате матросы носят сандалии.

Особенности формы мичманов и офицеров

Форма для ношения каждый день для такой категории военнослужащих, как офицеры и мичманы, включает нижеперечисленные элементы одежды:

- Фуражки из шерсти. Они могут быть белого и чёрного цветов.

- Шерстяная тужурка.

- Пальто чёрного цвета.

- Рубашка кремового оттенка.

- Чёрный галстук с золотистой закрепкой.

- Кашне.

- Брюки чёрного цвета.

- Ремень.

- Перчатки.

- Сапоги.

- Полусапоги.

- Ботинки.

- Пилотка из шерсти.

- Тёплый свитер, который будет соответствовать цветовому направлению.

- Куртка, которая используется для демисезонной погоды.

- Плащ.

- Синий шерстяной китель.

Особенности женской формы. Какая она?

Женская форма включает в свой комплект пилотку, которая изготовлена из чёрного шерстяного материала. Помимо этого форма состоит из чёрной юбки из шерсти, блузки кремового оттенка, чёрного галстука, на котором присутствует позолоченная закрепка. Также женский костюм предполагает ношение ремня, туфель или ботинок чёрного цвета и колготок. Колготки должны быть телесными. Еще женщины носят жакет.

В холодное время года женский форменный комплект включает в себя каракулевый берет чёрного цвета, шерстяное пальто, перчатки. Обувь меняется на сапоги. Если климат не очень суровый, то можно носить ботинки. Разрешено надевать свитер, шапку-ушанку, плащ и пилотку.

Современная форма морского флота

Военно-морской флот оказался самым консервативным в плане изменения фасонов форменной одежды. Его не коснулись веяния министра Сердюкова, переодевшего армию в форму «от кутюр». Она сохранила в себе все элементы, имеющие исторические корни и традиции. В окончательном варианте форма морского флота была утверждена в середине прошлого века (1951 год).

Претерпели изменения материалы, из которых шьётся морская форма. Если на заре внедрения тельняшек предписывалось, что в составе материала должно быть равное количество шерсти и хлопка (бумаги), то современные тельняшки не редко изготавливаются из полусинтетических тканей. Могут быть чисто шерстяными или хлопчато-бумажными.

Ткань матросских блуз – фланель, и для рабочих костюмов (роб) используется не парусина, а «старшинка» — плотная, немаркая хлопчато-бумажная ткань с высоким содержанием синтетических волокон.

Повседневная форма морского флота (образца 2015 года)

Комплект повседневной формы служащих рядового и старшинского состава ВМФ состоит из:

- нательного белья (в комплект обязательно входит несколько теляняшек – легких – летних, и теплых-зимних;

- брюк (очень специфических – без ширинки, с застежками по боковым швам – лоцбант);

- матросского воротника – гюйса;

- ботинок;

- верхней одежды – бушлата или шинели;

- головных уборов – по сезону: бескозырки, пилотки, береты и шапки-ушанки черного цвета.

Рубаха

Сохранила крой старой матросской рубахи – с прямой спинкой без швов, широкими рукавами и глубоким вырезом на груди. На передней части имеется накладной карман на который нашивается бирка белого цвета с номером. Носится на выпуск (во время работ). На боевом дежурстве и для строя — заправляется в брюки под ремень.

Брюки

Про матросские брюки и их покрой существует несколько легенд. Первая относится ко временам Петра I, вторая – Екатерины II. Обе связаны с пикантными ситуациями, свидетелями которых были монаршьи особы. На самом деле, специфический покрой флотских брюк связан с безопасностью. Матросу, упавшему за борт, гораздо проще освободится от обуви – скинуть туфли и расстегнуть застежки по боковым швам, нежели расстегивать пуговицы, скрытые под планкой гульфика. Брюки имеют широкие петли (шлевки) в которые продевается ремень.

Воротник (гюйс)

Особая гордость моряков. Изготавливается из х/б ткани с подкладкой. Имеет петлю и пуговицы для крепления к вороту форменных фланелевых рубах и рабочей робы. Входит в комплект парадно-выходной формы.

Бушлат и шинель

Традиционная одежда моряков – укороченная куртка – бушлат, шьется из шинельного сукна черного цвета. Носится поверх блузы в холодное время года (осень-весна).

Шинель – черного цвета, носится под ремень. Используют в зимнее время.

Головные уборы

Традиционный головной убор матроса – бескозырка. В последние годы она несколько потеснена беретами и пилотками, которые более практичны в тесных помещениях боевых кораблей. Для зимы предусмотрена меховая шапка-ушанка черного цвета. Попытки ввести в форменную одежду моряков вязанные шапочки, взамен ушанкам – не были восприняты моряками и не прижились.

Обувь

На флотском жаргоне матросские ботинки именуются «гадами» или «прогарами». Изготавливаются из юфтевой кожи. Имеют толстую подошву. До 2014 года изготавливались со шнуровкой. Современная обувь имеет резиновые вставки, обеспечивающие быстрое надевание и снимание в экстремальных ситуациях. Для матросов несущих службу на берегу в комплект одежды входят юфтевые сапоги, а для тех, кто участвует в заграничных походах в тропические страны – облегченные сандалии.

Парадная форма. Описание

Парадная форма имеет несколько вариантов. Это связано с различными погодными условиями. Рубашка белого цвета, чёрные брюки из шерсти и золотой ремень являются главными составляющими парадной формы.

Что касается обуви, то у парадной формы ВМФ могут быть ботинки черного цвета либо белого. Также допускается ношение полусапог или сапог в двух цветовых решениях. В зависимости от погодных условий разрешены кашне либо воротник.

В холодное время года в комплект парадной формы входит пальто черного цвета из шерсти. Поверх него пришиваются погоны накладного типа, они точно такие же, как те, что используются на тужурках. На рубашках погоны съемные. Зимний вариант парадной формы включает ношение перчаток черного цвета. Если погодные условия не слишком суровые, то можно военнослужащим использовать плащ или же куртку демисезонного типа. Помимо черных перчаток военнослужащие могут надевать также белые.

Повседневная форма одежды моряка

Комплект состоит из нескольких элементов одежда, которые могут отличаться в зависимости от звания военнослужащего и пола. Однако независимо от этих факторов, обмундирование всегда включает:

- Рубаху;

- Брюки;

- Гюйс (форменный воротник);

- Обувь;

- Головной убор.

Рассмотрим каждый из элементов повседневной формы одежды более детально.

Рубаха

Раскраивается по установленному образцу, предусматривает наличие пристежного воротничка. Рукава прямые, лицевая часть и спина тачаются без швов. Фасон предусматривает два кармана: накладной спереди и потайной с внутренней стороны. На матросской рубахе всегда присутствует бирка, на которой несмываемой краской нанесён боевой номер. По уставу, носить рубаху можно навыпуск. Когда военнослужащий несёт вахту, рубаха заправляется в штаны.

Брюки

Для пошива брюк используется хлопчатобумажная ткань тёмно-синей расцветки. Фасон предусматривает наличие боковых карманов и шлёвок для ношения ремня. Сам ремень изготавливается из свиной кожи, комплектуется медной бляхой, украшенной эмблемой военно-морского флота.

Повседневная форма одежды моряка

Гюйс

Это накладной воротник, который обязательно входит в комплект парадной и повседневной формы одежды. Шьётся гюйс из хлопчатобумажной ткани синего цвета, по краям присутствуют три белых полоски, символизирующие победы русского флота в Чесменском, Гангаутском и Синопском морских сражениях.

Носится такой воротничок поверх форменной рубахи.

Головной убор

В комплект одежды российских моряков в ходит не один, а несколько головных уборов:

- Бескозырка с кокардой;

- Шапка-ушанка;

- Берет;

- Пилотка.

Обувь

В зависимости от места службы, военные моряки могут носить:

- Юфтевые ботинки на утолщённой подошве;

- Яловые сапоги;

- Ботинки с высоким берцем;

- Сандалии (только в регионах с тропическим климатом).

Отметим, что начиная с 2014 года, шнуровка на ботинках заменена резиновыми вставками.