Разговор пойдет о ноже, который открывается при помощи силы тяжести своего клинка. Так и получил он за свое специфическое раскладывание наименование – «German gravity knife», что в переводе с немецкого означает «немецкий гравитационный нож». Этот нож люфтваффе, предназначенный для среза строп парашюта, до сих пор «живет» и имеет свое распространение, но цели у него, конечно, другие.

Гравитационный нож.

История возникновения

Начало 20-го века ознаменовалось Первой мировой войной. На основании сделанных странами выводов по ее окончании, мировое сообщество прекрасно понимало, что нужно наращивать свою боевую мощь, от внезапного нападения любых захватчиков.

Военное искусство не стояло на месте, разрабатывались новые системы вооружений. А также новые виды войск, сухопутного и воздушного назначения. Так, на примере СССР, и в Германии переняли опыт парашютно-десантных войск.

Такие подразделения были стратегически важны и без них, уже сложно было вести бой.

Разработанные парашюты тех времен были достаточно опасны. С современными аналогами нет и близкого сравнения. Приходилось десантироваться на предельно малых высотах, чтобы попасть в заданную точку. Регулировки управления движения парашютом не было предусмотрено.

Это и усложняло работу парашютно-десантных подразделений. Были явные проблемы со стропами, и от них нужно было быстро избавляться. Вопрос встал практически сразу при обнаружении проблемы.

Многие бойцы травмировались и даже гибли. Германским командованием было принято решение: снабдить каждого десантника специальным ножом стропорезом.

И в данном случае, германским инженерам удалось сконструировать поистине удивительный клинок. Его приняли на вооружение в мае 1937 года, и название у него было – «М-1937».

Для десантных войск, гравитационный нож оказался очень полезен. Единственным минусом являлась его боязнь к загрязнению, но об этом позже.

Гравитационный нож М-1937.

Законность [ править ]

Смотрите также: Законодательство о ножах

В некоторых странах, таких как Великобритания , Канада и в некоторых штатах США, гравитационный нож определен законом как запрещенное оружие с соответствующими уголовными санкциями. Другие законы могут предусматривать уголовную ответственность за владение, продажу, ввоз или ношение гравитационного ножа в скрытом или незакрытом виде. В Соединенных Штатах уголовные кодексы некоторых штатов запрещают владение или ношение гравитационных ножей либо по названию, либо путем включения функционального описания механизмов их открывания. Уголовные кодексы других штатов запрещают гравитационные ножи, переопределяя их по-разному как выкидные лезвия или балисонги (ножи-бабочки). [3] [8] [10] Местные юрисдикции, включая города и округа, также могут ограничивать владение или ношение гравитационных ножей. [11]

В некоторых юрисдикциях, таких как Колорадо [12] и Нью-Йорк [13], суды периодически пытались классифицировать обычные складные ножи с замком и лезвием с лезвием, которое может открываться под действием центробежной силы (обычно с помощью щелчка запястье) в качестве гравитационного ножа, что подвергает владельца ножа тому же уголовному наказанию, что и за незаконное владение гравитационным ножом. [9] [14] Закон Нью-Йорка, запрещающий гравитационные ножи, был объявлен федеральным окружным судом «неконституционно неопределенным» в марте 2022 года. [15] Штат Нью-Йорк узаконил владение гравитационными ножами 30 мая 2022 года [16], но В Нью-Йорке сохраняется запрет на общественный транспорт.[17]

Парашютный нож его особенности и назначение

А вот сейчас можно и про минус – нож был неразборным. Это доставляло немало проблем во время его использования. Разобрать и почистить нож парашютиста – невозможно, а если сломался клинок, заменить его было нельзя.

Проблема была довольно серьезной, учитывая его способ открывания.

А он был таким: для приведения клинка в рабочее состояние надо было опустить нож вниз, снять фиксатор-застежку и сделать резкий взмах вверх. Под действием инерции лезвие выкидывалось и защелкивалось.

Если он был заполнен грязью или другими вязкими нечистотами, такой фокус не проходил. Клинок оставался на месте. Технические характеристики ножа «М-1937» были:

- в разложенном состоянии общая длина ножа 25,5 см;

- в сложенном 15,5 см;

- клинок выполнен из нержавеющей стали, длина его была 10,5 см;

- обух довольно приличный 4-4,2 мм;

- все металлические детали покрывали хромом против ржавления;

- рукоять была накладная из дуба или ореха, крепилась медными заклепками.

Также имелось выкидное шило, оно помогало распутывать узлы на стропах или использовалось по разным другим назначениям. Несмотря на малую длину клинка, основную свою задачу нож выполнял на отлично — стропы резал замечательно.

Претензий к нему не было, чуть позже был выпущен разборный его собрат, и минусов практически не стало. Также эти клинки имели и еще одно название – инерционные. Название следует из техники открывания.

Немецкий гравитационный нож.

На рукоятке была специальная дужка, за которую прикрепляли веревку и привязывали к куртке. Сам нож прятался в карман на штанине и закрывался кнопкой. Веревка предотвращала его потерю и помогала при экстренном извлечении клинка. Резко дернув за нее, нож оказывался в руках.

LiveInternetLiveInternet

На этих учениях присутствовали военные атташе многих стран, но только немцы осознали, какие перспективы открывает этот новый род войск, который отлично вписывался в стратегию молниеносной войны. Высокая боевая эффективность воздушной пехоты Третьего рейха была результатом не «уникальных качеств германского солдата», как утверждал Геббельс, а восприимчивости немецких военных к новым техническим достижениям.

Большое впечатление на них произвели в 1935 году киевские манёвры Красной Армии с парашютной и планерной высадкой тысяч солдат. Руководитель делегации полковник Курт Штудент увидел в этом неслыханные возможности для эффективных действий на стратегически важных пунктах и немедленно сообщил это шефу люфтваффе Герингу. Тот с беспокойством наблюдал за усилением своего соперника Гиммлера с его отборной гвардией — войсками СС. Рейхсмаршалу было нужно подобное элитное подразделение. Но самое главное: мобильность ВДВ идеально соответствовала характеру задуманной войны нового типа — блицкрига. Конечно, поначалу были сомнения в эффективности «вертикального охвата противника»: смогут ли легко вооружённые солдаты держаться против пулемётов, артиллерии и танков противника? Хватит ли им в реальном бою боезапаса до подхода подкрепления? Но в Германии тех лет идеи быстро воплощались в дело, и немцы приступили к созданию десантных войск. Двигателем дела был Геринг, получивший на это согласие фюрера. Возникли парашютные школы в Стендале, Виттштоке, Гарделегене, Брауншвейге, позже к ним прибавились 2 школы во Франции.

Зародышем ВДВ люфтваффе стал полк «Герман Геринг», в котором действовали такие же правила, как и в СС. Отбор был чрезвычайно жёстким; к проверочным тестам допускались лишь сообразительные, физически отлично подготовленные добровольцы, проявившие себя незаурядными пехотинцами; предпочтение отдавалось бывшим солдатам легиона «Кондор» с опытом войны в Испании.

В кандидатах самым важным считались агрессивность, инициативность, вера в себя. Двое из трёх нагрузки не выдерживали и возвращались в прежние подразделения, но всё равно от желающих не было отбоя. В Третьем рейхе ценилось всё связанное с военным делом (как и в СССР: «Первым делом, первым делом самолёты»), а это и было настоящее дело для храбрых парней, магнитом притягивавшее в войска людей незаурядных, предрасположенных именно к такой деятельности. О пополнении рядов ВДВ заботилась и военно-техническая организация «Национал-социалистический лётный корпус», аналог советского Осоавиахима. По количеству кавалеров Рыцарского креста «Герман Геринг» входит в пятёрку лидеров среди войсковых сухопутных соединений Третьего рейха.

29 января 1936 года главнокомандующий ВВС Германии (люфтваффе) Герман Геринг издает приказ о создании парашютного батальона, положившего начало воздушно-десантным соединениям фашистской Германии. Батальон был расквартирован в городе Стендаль-Борстере, находящемся недалеко от Берлина. Здесь же был расположен учебно-тренировочный центр по подготовке парашютистов. Боевое крещение эти части прошли во время операций в Скандинавии весной 1940 года. Десантные подразделения успешно использовались на первом этапе Второй мировой войны во время операций в Бельгии, Голландии, Греции, Дании, Норвегии и Польше и получили у союзников прозвище «зеленые дьяволы Геринга». Воздушно-десантные части люфтваффе относились к элите вооруженных сил Германии, для них разрабатывались самые совершенные виды вооружения, техники и экипировки.

Стрелковое оружие десантников

Личный состав был вооружен одними из самых лучших пистолетов «Luger P-08» (рядовой состав) и «Walter P-38» (офицеры). Именно для десантных частей были разработаны знаменитые пистолеты-пулеметы «Erma MP-39/40» (у наших солдат они были известны как шмайсер); опередившая свое время штурмовая винтовка «Fallschirmlandunsgewehr-42» (FG-42); автомат «MP-44»; сигнальный пистолет «Kampfpistole» с нарезным стволом, который позволял вести стрельбу сигнальными ракетами, осколочно-фугасными, разрывными и дымовыми гранатами; противотанковые ружья PzB 39 и sPzB 41.

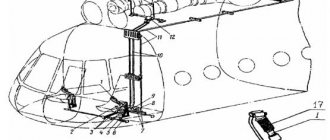

Для транспортировки легкого артиллерийского вооружения использовался оригинальный малый тягач — «Kettenkrad», а для переброски личного состава и техники был создан самый большой в мире планер «Me-321», послуживший в дальнейшем основой для транспортного самолета-гиганта «Me-323».

Большой десантный планер Me-321

На этом фоне вызывает удивление тот факт, что в качестве одного из основных видов вооружения — парашютной системы, использовались парашюты RZ1 (до 1940 года) RZ16 (до 1941 г.) и RZ20 (RZ — Ruckenpackung Zwangauslosung ранцевый парашют) с крайне неудачной системой крепления строп к обвязке на основе устаревшей итальянкой системы Сальваторе. Единственным достоинством этой системы было то, что она позволяла совершать десантирование с довольно малых высот 100–120 м (во время операции на Кипре выброска части парашютистов выполнялась вообще с высоты 75 м).

В то же время эта система обладала существенными недостатками:

- сильный рывок при раскрытии купола парашюта;

- крепление парашюта не позволяло парашютисту управлять направлением снижения;

- высокая скорость снижения.

Эти недостатки требовали от десантников освоения довольно сложной техники парашютного прыжка, для того чтобы избежать травмирования из-за сильного динамического удара при раскрытии купола парашюта (знаменитый «нырок» германских десантников). Кроме этого из-за того, что парашютист не мог управлять парашютом во время снижения, он мог повиснуть на деревьях, зданиях, приземлиться на воду. Отсутствие возможности управлять направлением снижения не позволяло погасить скорость снижения (3,5–5,5 м/сек) за счет разворота по ветру. Поэтому приземление сопровождалось довольно сильным ударом. А поскольку при снижении из-за особенностей системы крепления тело парашютиста было наклонено вперед под углом 45°, то при приземлении он одновременно касался земли носками ботинок, коленями и руками. Для гашения силы удара парашютист выполнял кувырок вперед. Акробатические кульбиты в воздухе и на земле, сопровождавшиеся динамическими нагрузками, привели к тому, что десантирование проводилось «налегке». Из оружия десантник имел при себе только пистолет. Все снаряжение и остальное оружие выбрасывалось отдельно в специальных контейнерах. Кроме этого пришлось разрабатывать специальную каску, защитные наколенники и налокотники. Помимо этого особенности системы не позволяли быстро «загасить» купол парашюта, регулируя длину строп. При сильном ветре парашютиста часто опрокидывало на спину и волочило по земле. Неудивительно, что даже при использовании специальных защитных налокотников и наколенников травмы были частым явлением. Для того чтобы в случае необходимости быстро освободиться от парашютных строп, десантнику нужен какой-либо компактный резак.

Все эти проблемы были неведомы союзникам, поскольку их парашютные системы были свободны от этих недостатков, а для перерезания строп в экстренных обстоятельствах парашютист всегда имел возможность сделать это штатным боевым ножом, находящимся при нем во время выброски. Для быстрого освобождения от парашютных строп по заказу люфтваффе был разработан специальный нож-стропорез, который поступил на вооружение воздушно-десантных соединений фашистской Германии 24 мая 1937 года. Нож получил название «Fliegerkappmesser — FKM» (летный нож-резак) или «Kappmmesser» (нож-стропорез). В западной литературе этот нож известен также как «Luftwaffe Fallschirmjäger-Messer» (парашютный нож люфтваффе), «German gravity knife» (немецкий гравитационный нож), «Luftwaffe gravity knife» (гравитационный нож ВВС Германии), «Paratrooper gravity knife» — (гравитационный нож парашютиста-десантника), «Bundeswehr gravity knife» (гравитационный нож бундесвера), а также «Bundeswehr-fallmesser» (аварийный нож бундесвера) и проч.

Различные модификации ножа-стропореза

Немецким оружейникам удалось создать простой, компактный и надежный нож, которому было суждено не только пережить Третий рейх, но и стать одним из самых известных армейских ножей в мире, который до сих пор состоит на вооружении бундесвера и некоторых стран НАТО. Всего известно пять различных модификаций этого ножа, из которых первые две выпускались в период существования фашистской Германии, остальные три — в послевоенный период.

Первая модель стропореза «М-1937», или Type I FKm выпускалась в период с 1937 по 1941 год в Золингене, на предприятиях германских и «SMF» (Solinger Metallwaffenfabrik Stoecker & Co). Полная длина ножа составляла 25,5 см, в сложенном виде — 15,5 см. Клинок имел классическую форму перочинного ножа с острием каплевидной формы (drop point), изготавливался из нержавеющей стали и имел длину 10,5–10,7 см при толщине обуха — 4,0–4,2 мм. Для предотвращения коррозии все металлические части были никелированными. Накладки рукоятки изготавливались из дуба, ореха или бука и крепились к ней медными заклепками. Нож имел неразборную конструкцию, помимо клинка в нем находилась откидная свайка — шило длиной 9,3 см для распутывания узлов. Эту свайку можно было использовать и как щуп для поиска мин. На рукоятке ножа имелась дужка для крепления вытяжного шнура. Стропорез носили в специальном кармашке парашютных штанов над правым коленом, который застегивался на кнопки. Для удобства извлечения ножа из кармана, а также предотвращения его потери, служил шнур, который одним концом закреплялся на дужке рукоятки, а другим — на куртке парашютиста. В сложенном состоянии клинок фиксировался внутри рукоятки. Открывание ножа можно было выполнить одной рукой. Для этого необходимо было отжать фиксатор, наклонить его устьем вниз или выполнить энергичный взмах рукой, после чего за счет силы тяжести клинок выдвигался в рабочее положение (отсюда название «гравитационный» или «инерционный» нож). При эксплуатации первой модели ножа выявился его существенный недостаток — неразборная конструкция практически не позволяла провести чистку ножа после загрязнения в полевых условиях. Этот недостаток был устранен в следующей модели — «M-1937/II» (Type II FKm), которая выпускалась с 1941 года до конца войны. Помимо вышеназванных компаний ножи изготавливались и на предприятиях других компаний, в том числе .

Модель 1941 года (M 1937/II)

Основное отличие второй модели — это возможность быстрой разборки ножа на составные части для его чистки или замены поврежденного клинка на новый. Причем для выполнения этих операций никаких особых инструментов не требовалось. Кроме этого, на гарде и рычаге фиксатора вместо никелирования использовалось оксидирование, и они имели темный цвет. Начиная с 1942 года клейма производителей на клинке ножей были заменены их заводскими кодами (Reichsbetriebnummer). Так, например, ножи со штампом «М7/43» — изготавливались , а «М7/13» — «SMF». В ходе войны из-за дефицита сырьевых ресурсов на клинке сначала вместо никелирования стали использовалось оксидирование, а затем и вовсе их стали изготавливать из углеродистой стали с воронением. Ножи состояли не только на вооружении подразделений ВДВ, но и летного состава люфтваффе и танковых частей. После того как в руки англичан попали образцы стропорезов люфтваффе, было принято решение о налаживании производства таких ножей в Англии для спецподразделений Управления специальных операций SOE (Special Operations Executive) и других подразделений специального назначения. Английская версия ножа была разработана шеффилдской , на предприятиях которой и была изготовлена первая партия стропорезов в количестве 500 штук.

Английская копия

Ножи полностью повторяли конструкцию и размеры немецкого M-1937/II. Исключение составляли черные рифленые рукоятки из стеклотекстолита бексоид, хотя небольшая часть ножей изготавливалась и с гладкими деревянными рукоятками. В дальнейшем производство таких ножей было организовано на заводах других компаний Шеффилда и Йоркшира. Всего за годы войны в Англии было выпущено около 3200 ножей. По некоторым данным, все оставшиеся после войны ножи были собраны вместе и затоплены в Северном море.

Первая послевоенная модель стропореза — «BW Kappmesser für LL-Truppe» (Type III FKm) была выпущена в 1955 году спустя год после воссоздания подразделений ВДВ в вооруженных силах ФРГ. Производство этих ножей было освоено на предприятиях компаний, которые специализировались на изготовлении столовых приборов — «WKC» (Weyersberg, Kirshbaum & Co) и «Anton Wingen Jr.». Нож имел неразборную конструкцию, а поскольку в нем отсутствовала свайка, рукоятка ножа была более тонкой по сравнению с ножами периода войны. Клинок, его устье и рычаг фиксатора для защиты от коррозии имели никелированное покрытие. Черные накладки на рукоятку были изготовлены из пластмассы и имели рифление в виде трех групп параллельных полос для более надежного удержания в руке. Для предотвращения загрязнения устье рукоятки закрывалось овальной откидной металлической заглушкой (trap door).

Первая послевоенная модель (1955 год)

Возвратившись к неразборной конструкции, немцы наступили на те же грабли, что и при принятии на вооружение первой довоенной модели стропореза. Кроме этого многие ветераны ВДВ хотели иметь в своих руках привычный нож военной модели. Поэтому уже в 1961 году был выпущен новый вариант стропореза. Он был принят на вооружение (обозначение бундесвера — 7340-12-140-10-31, Messer, Kapp — LL — Truppe) как нож «M-1963» (Type IV FKm). Нож снова был выполнен разборным и по внешнему виду напоминал модель 1941 года. Отличие состояло в пластмассовой рукоятке оливкового цвета с рифлением. На рукоятке была выштампована надпись «BUND» или «BW» (бундесвер). Этот нож изготавливался , «Anton Wingen Jr.», «WMF» (Württembergische Metallwarenfabrik), «OWF» (Otto Förster, Witzhelden) и «Carl Eickhorn Waffenfabrik AG».

Парашютный нож Бундксвера 1963 года

Нож до сих пор стоит на вооружении парашютно-десантных, танковых и авиационных частей бундесвера. Благодаря своей надежности и практичности нож пользовался большой популярностью. Военнослужащие после прохождения военной службы нередко прихватывали его с собой на гражданку. На предприятиях выпускались также и гражданские модели инерционных ножей.

Инерционные ножи

В 1975 году одна из компаний, на предприятиях которой изготавливались ножи четвертой модели, — «Carl Eickhorn Waffenfabrik AG» обанкротилась и прекратила свое существование. Созданная на ее основе новая (Annette Eickhorn Solingen) начала производить модифицированные ножи-стропорезы. От предыдущей модели 1963 года они визуально отличались меньшими размерами и наличием открывалки для бутылок на гарде ножа. Разработчики уменьшили количество деталей ножа, за счет чего нож получился более технологичным.

Ножи

Клинок ножа (длина — 8,6 см, толщина обуха 3,6 мм) изготавливался из нержавеющей стали 440 A. Рукоятка оливкового цвета была изготовлена из упрочненного полиамида. В центральной части рукоятки наносилось название и год выпуска (AES 1978, AES 1979 и т. д.). Полная длина ножа составляла 28 см. Через несколько лет компанию постигла участь ее предшественника — она обанкротилась. Акции компании были скуплены шотландской , к которой перешли все права на использование бренда «Eickhorn», патентов и всей интеллектуальной собственности. Выпуск ножей «AES» продолжился под маркой «Original Eickhorn-Solingen Limited», но с новым названием «LL 80» (LL — предположительно от Luft-Lande — воздух-земля). Помимо клинка с обычным лезвием выпускались и варианты ножа с серейторной заточкой. Ножи предназначались для гражданского и военного использования (соответственно имели рукоятку черного или оливкового цвета).

Стропорез – инструмент LL80

Все эти ножи продвигались на рынке как ножи парашютистов-десантников. Однако все они никогда на вооружении бундесвера не стояли, хотя и использовались в армейских подразделениях. В иностранной литературе их иногда называют пятым поколением немецких стропорезов (Type V FKm). В 2003 году после ужесточения законодательства производство коммерческих вариантов ножа-стропореза в Германии было прекращено. В начале 1980-х гг. на основе стропореза «LL-80» была разработана версия ножа для подразделений и служб, работающих в чрезвычайных ситуациях — пожарные, полиция и др. Нож получил название «RT» (RT — rescue tool — «инструмент аварийных ситуаций»). Нож выпускался в двух вариантах — «RT-1» (с красной рукояткой) и «RT-1 TAC» (черной). В отличие от стропореза десантников острие его клинка имело форму крюка, а часть лезвия — заточку в виде мелкозубой пилы (серейтор). Кроме этого гарда ножа имела конический стеклобой. Полная длина ножа составляла 22,2 см, длина клинка — 8,5 см при толщине обуха — 3,3 мм. Для изготовления клинка использовалась нержавеющая сталь X55 CrMo14 (1.4110), твердость режущей кромки — 56 ед. Роквэлла. Вес ножа –210 грамм.

Практичность и надежность конструкции этого ножа, а также окружающий его ореол десантников люфтваффе обусловили производство его копий более чем в 50 странах мира. В США этот нож выпускается под наименованием «CSAR Tool LL80» (Colt Search and Rescue — нож для спасательных работ и аварийных ситуаций). Полная длина ножа составляет около 22 см, при длине клинка 8,5 см. Клинок толщиной 3,3 мм изготавливается из нержавеющей стали 440 A. Вес ножа — 210 грамм.

Американский нож Colt Search and Rescue

В ножевой литературе стропорез копмессер часто относят к боевым ножам. Однако какие-либо реальные подтверждения его использования в рукопашных схватках отсутствуют. Кроме этого, как и все ножи с фронтальным выбросом клинка OTF (out-the-front), он имели сильный люфт клинка. Для усиления его боевых свойств зарубежные копии этих ножей дополнялись кастетом, на его основе выпускались ножи с фиксированным клинком кинжальной формы.

Зарубежные вариации на тему ножа «Копмессер»

Вообще же нож-стропорез использовался военнослужащими прежде всего как удобный многофункциональный инструмент. Тем более что на вооружении парашютно-десантных соединений состоял и боевой нож «Luftwaffe kampfmesser M42».

Боевой нож десантника Люфтваффе

В своей книге «Боевые ножи спецподразделений» известный специалист в области холодного оружия Дитмар Поль пишет, что на вопрос об использовании этого ножа в рукопашной схватке ветераны воздушно-десантных сил Германии не смогли припомнить ни одного такого случая. Скорее всего, такое использование копмессера имело место только во время знаменитой операции «Меркурий» на Крите. Однако это диктовалось чрезвычайными обстоятельствами. Из-за плохой погоды и сильного противодействия ПВО часть десантников была выброшена непосредственно над вражескими позициями, и им приходилось вступать в бой сразу же после приземления, имея при себе только пистолет и стропорез (потери во время проведения операции составили 3637 десантников из 8500, принимавших в ней участие). После операции «Меркурий» многие десантники стали перетачивать свой стропорез, придавая клинку кинжальную форму, для того чтобы после приземления иметь при себе кроме пистолета еще и нож, который можно было бы использовать как холодное оружие. Справедливости ради следует отметить, что программа подготовки по рукопашному бою спецподразделений Англии во время войны включала обучение ведению боя английским аналогом ножа, в том числе и использованию свайки-шила для бесшумного снятия часовых. Как уже отмечалось, в ВДВ союзников не было необходимости в специальном парашютном ноже-стропорезе. В СССР такие ножи появились лишь в 50-х гг. прошлого века. Их производство было организовано на (теперь предприятие «Саро») в городе Ворсма. Клинок ножа имел длину 13 см, при длине рукоятки — 10 см. Лезвие ножа представляло собой двустороннюю пилу вогнутой формы. Кончик лезвия для безопасности имел скругление. Нож выпускался в нескольких вариантах, отличающихся формой и размерами клинка и рукоятки. Нож комплектовался кожаными ножнами, которые впоследствии были заменены пластиковыми.

Советские парашютные ножи стропорезы

Этот стропорез состоял на вооружении подразделений ВВС и ВДВ. В воздушно-десантных войсках он использовался в основном в учебных центрах, хотя некоторое количество поступало и в строевые части. Обычно в качестве стропореза использовался стандартный штык-нож, который во время прыжка с парашютом находится в специальном кармане запасного парашюта. В конце 50-х гг. была выпущена более компактная и безопасная в использовании версия стропореза. В обиходе нож получил название «НП-58» по наименованию одной из моделей парашюта. Его клинок, как и у немецкого ножа, выдвигался из рукоятки под своей тяжестью. Клинок из углеродистой стали с двусторонней заточкой не имел серейтора. Накладки рукоятки стропореза были выполнены из бакелита. Однако практика его использования показала, что из-за уменьшения размеров и формы клинка, а также его сильного люфта он был менее удобен и практичен. Нож выпускался до начала 1980-хх гг.

После войны модернизированный вариант этого ножа стоял на вооружении Бундесвера и стран Варшавского договора.

Всего известно пять различных модификаций этого ножа, из которых первые две (M-1937 и M-1937/II) выпускались в период существования фашисткой Германии, остальные три (M-1955; M-1963 и стропорезы ) – в послевоенный период.

Немецкие ножи парашютиста времен Второй мировой войны

С 1942 года немецкими парашютно-десантными войсками довольно широко использовался и другой клинок. Он назывался – боевой нож люфтваффе. У него была явная гарда, и имел он кинжальную двустороннюю заточку. Рукоять изготавливалась из дерева и крепилась тремя заклепками.

На клинке был номер приемки и клеймо с изображением орла. Ножны металлические, окрашены в черный цвет с наличием клипсы, для пристегивания к предмету одежды.

Первая модификация гравитационного ножа

Учтя все предыдущие недостатки, а конкретно отсутствие возможности прочистить нож, немецкие конструкторы произвели первую модификацию в 1941 году. В самый разгар Второй мировой они выпустили «M-1937/II». По сути, отличий никаких не было, но появилась возможность разобрать его.

Первая модификация гравитационного ножа.

И даже в полевых условиях, без наличия каких-либо специальных инструментов. Такой клинок прослужил немецким десантникам, танкистам и летчикам люфтваффе, все оставшееся время войны, пока вермахт не пал.

Вторая модификация гравитационного ножа

Довольно забавная история с возрождением клинка «М-1937», только уже третьей вариации. По окончании Второй мировой войны про гравитационные ножи забыли практически на десятилетие. Пока Бундесвер в 1954 году не возродил свое ВДВ.

И через год было налажено производство третьего поколения гравитационного ножа «M-1937/III». Как и начальная модель, он имел неразборный корпус, но было убрано шило. Корпус стал заметно тоньше, а рукоять выполняли из пластика. А вот от попадания постороннего мусора была придумана длинная «заглушка», которая свои функции выполняла очень плохо.

Вторая модификация гравитационного ножа.

Грязь, так и стремилась заполнить рукоять клинка. Довольно странный ход немецких конструкторов – «наступить в грязь второй раз». Неужели они воспользовались старыми чертежами, учитывая, что проблема была известна изначально.

Оснащение АКМ и АК-74 (1978 и 1989 г.)

Штык-нож образца 1978 года стал своеобразной визитной карточкой СССР на военном рынке. Автомат Калашникова известен во всем мире, на некоторых странах он даже изображен на элементах герба (Зимбабве, Восточный Тимор). Изделие выполнено в классической конфигурации для своего сегмента, многофункционально, практично и надежно.

Версия 1989 года представляет собой совсем другую конфигурацию штык-ножа, не похожего на своего предшественника. Форма клинка изменилась, как и материал изготовления рукояти и ножен. Тип крепления также подвергся модернизации, расположившись справа в горизонтальной плоскости. Разработчики считают, что измененная конфигурация клинка и крепления позволит избежать стопора лезвия между ребрами врага при ближнем бое.

Немецкий нож десантника модели послевоенного времени

Недолго думая, в 1961 году немецкие разработчики выпускают уже четвертую версию клинка под названием «M-1937/IV». Эта модификация стропореза была наиболее удачной, и сильно напоминал вариант 1941 года. И уже в 63 году был принят на вооружение.

Отличие было только в пластиковой рукояти с надписями «BUND» или «BW». Этот нож дожил до наших дней и находится сейчас на вооружении у ВДВ и авиаторов немецких подразделений. Такой удачный вариант понравился и гражданским лицам.

Немецкий нож десантника модели послевоенного времени.

Чуть позже, одна известная немецкая наладила массовое производство гравитационных клинков для населения. А в 1978 году группа «AES», также начала коммерческое производство для населения клинков «AES-1978».

Размеры его были немного меньше, и он имел открывалку для пива.

Коммерческий закат гражданского стропореза, пришелся на 2003 год. Было ужесточено законодательство, и массово производить их перестали. А версия «M-1937/IV», так и находит свое применение среди военных различных подразделений.

Штыки

Отдельно стоит выделить десантные штык-ножи. В этом направлении в Советской и Российской армии разработано несколько вариаций:

- Штык к винтовке Мосина. Это поистине страшное оружие ближнего боя наносило глубокие проникающие и долго не заживающие раны. Такая особенность обусловлена четырехгранной формой игольчатого клинка и малым входным отверстием, не дающим возможности реально оценить глубину и тяжесть поражения.

- Штык к АК (образца 1949 г.). Стоит отметить, что первые автоматы Калашникова не оснащались штыками вообще. Изделие «6 х 2» появилось только в 1953 году, имело клинок, идентичный аналогу к винтовке СВТ-40, правда, с иным фиксирующим механизмом. В целом конструкция изделия получилась вполне удачной.

- Штык-нож образца 1959 г. Эта модификация для АК-74 заменена на облегченный и универсальный вариант, базой для которого послужила экспериментальная модель, разработанная подполковников Тодоровым.

Известные мировые аналоги немецкого ножа десантника поздних модификаций

В послевоенное время многие страны пытались создать похожие по характеристикам и надежности ножи. Но не всем это удавалось. Наиболее известными, аналогами поздних моделей стали:

- представитель СССР 50-х годов — нож стропорез для ВДВ имел, несомненно, качество не хуже;

- нож «RT-I-TAC» от , имеет общую длину в 22,2 см, длина клинка 8,5 см, обух в 3,3 мм и общим весом в 210 грамм. Рукоять выполнена из пластиковых накладок, различных цветов, а лезвие имеет частичную заточку типа серейтора. Благодаря этому, стропы он режет на отлично;

- еще одна попытка СССР — клинок с названием НП-50. Создавался он как стропорез, но не имел серрейтора, оказался не очень удобным, его производство остановили в 80-е года.

В принципе любой клинок, можно использовать в виде холодного оружия. И примеры, не были тому исключением. Нужно просто иметь определенные навыки боя.

Американские вариации

В подразделениях армии США также активно проводилась разработка десантных ножей. Описание модификации М-2 приведено ниже:

- конфигурация – нож с одним клинком;

- тип раскладывания – автоматический при помощи кнопки;

- оснащение – пружина-рычаг, служащая блокиратором, скоба.

В сложенном состоянии вдоль затылочной части рукояти размещалась консольная пружина. Она укладывалась на стопор, разблокируемый при нажатии на кнопку. Конструкция изделия также включала в себя стопор от самостоятельного раскрывания, представляющий собой предохранитель ползунковой конфигурации. Оружие носилось на груди специального комбинезона.

Модификация М-2 по достоинству оценена десантными подразделениями США, рекомендовался к применению летными командами с некими конструкционными доработками. Обновленная версия получила наименование МС-1, выполнялась в виде складного варианта, с обратной стороны которого был предусмотрен крюкообразный стропорез с вогнутым острием. Эта модель с 1957 года входила в снаряжение экипажей летчиков при выполнении аварийных и спасательных операций.

Дополнительное применение

Основным применением таких ножей, конечно, является его прямое назначение – перерезать стропы. Но любой клинок, при определенных навыках в руках подготовленного человека, может стать и холодным оружием, и отличным помощником в любых ситуациях.

К примеру, самый первый клинок «М-1937» имел выкидное шило, предназначение его было – распутывать узлы, создавшиеся на стропах. Но если включить немного фантазию, то военные тех лет придумали использовать его в качестве прощупывания почвы на наличие мин.

А также, если атаковать врага из-за спины, этим шилом можно нанести колющий удар в шею. Так что нет единого применения любого клинка, в умелых руках он может стать чем угодно.

Предыдущая

Заточка ножейДержатель для заточки ножей своими руками

Следующая

Изготовление ножейНож Якут своими руками в домашних условиях

Ударные характеристики

Судить об ударных характеристиках этого инструмента сложно, так как он изначально не предназначался для боя. Даже десантники второй мировой после окончания военных действие не могли припомнить ни одного случая использования стропореза люфтваффе и десанта 3 рейха для борьбы с противником.

Исключение составляет только известная кипрская операция немцев, когда стропорезы не только спасали жизни, но и отнимали. Однако, этот случай нетипичен и связан исключительно со сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что при заброске ВДВ были допущены ошибки, из-за которых большая часть десанта приземлялась непосредственно на позиции противника. В результате, после высвобождения от парашюта, в руках бойцов оказывались стропорезы и времени поменять оружие попросту не было.

Боевое применение было затруднено из-за конструкции:

- каплевидное лезвие не позволяло эффективно пробивать амуницию;

- односторонняя заточка и небольшие размеры усугубляли эту ситуацию;

- не было надежной гарды, исключающей соскальзывание руки на лезвие при ударе.

Изготавливались клинки из нержавейки, которая при ударе об твердую поверхность могла деформироваться.

Типы и разновидности токарного оборудования

Существует разделение станков по следующим критериям:

- Наибольший допустимый размер обрабатываемой заготовки над станиной.

- РМЦ – расстояние между центрами (мелкие – до 150 мм, средние – 150–300 мм, крупные – более 300 мм).

Также есть множество типов токарных станков, обладающих своей спецификой:

Винторезные станки токарной группы

Очень распространены в силу своей универсальности. Принцип работы прост: зажатому на шпинделе в горизонтальном положении объекту придается вращение, а с помощью подвижного резца происходит резание. Резец может быть как закрепленным, так и отдельным.

Токарные станки с ЧПУ

Автоматизированные станки, управляющиеся с помощью ЧПУ. Система числового программного управления обеспечивает высокую точность, а также серийность обработки. Участие оператора минимально: создание управляющей программы и контроль ее исполнения.

Револьверные станки

Как следует из названия, на направляющих станины располагается суппорт с револьверной головкой. В каждый паз револьверной головки может быть установлен резец.

Во время обработки резцы сменяют друг друга, прокручиваясь, что позволяет не тратить время на замену инструмента.

Карусельные станки

Предназначены в основном для обработки крупных объектов весом в несколько тонн. Основным элементом конструкции является планшайба – горизонтальный диск, на который устанавливается заготовка, и который придает ей вращение.

Отсюда и название данной разновидности станка. Как правило, станок карусельного типа имеет два суппорта для установки резцов – вертикальный и боковой. Это позволяет обрабатывать заготовку по внешней и по внутренней поверхности.

Затыловочные станки

Затылование – это специальный метод заточки торцовых поверхностей инструментов для сверления, фрезерования и нарезания резьбы.

Такая операция необходима для восстановления формы рабочих поверхностей инструмента после длительной эксплуатации. По конструкции затыловочный станок похож на винторезный, но имеет ряд особенностей.

Обрабатываемый объект также вращается шпинделем, а суппорт вместе с резцом совершает возвратно-поступательные движения, срезая (затылуя) поверхность объекта на один зуб.

Лоботокарные станки

Похожи на карусельные станки, также имеют планшайбу, но на лоботокарных станках планшайба устанавливается вертикально. Карусельные и лоботокарные станки могут взаимно заменять друг друга.

Как правило, применяются для резания с торца, то есть со «лба». Отсюда и название. Предназначены для обработки объектов, диаметр которых значительно превышает их длину (колеса, шестеренки, шкивы).

Станки с бесступенчатым приводом

Бесступенчатый привод – это механизм, позволяющий плавно менять скорость вращения шпинделя, без резких перепадов и остановки станка.

Такая функция позволяет постепенно подобрать нужную частоту вращения уже в процессе работы, а не прикидывать ее «на глаз».

Трубонарезные агрегаты

Как следует из названия, предназначены для обработки труб. Очень похожи на винторезные станки, но есть одно существенное различие в конструкции шпинделя: для того, чтобы длинные трубы надежно удерживались, через корпус станка насквозь проходит тоннель, в котором труба зажимается шпинделем в двух точках.

Это обеспечивает вращение объекта без люфта. Также существуют дополнительные подставки для труб, если они значительно превышают расстояние между патронами.

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр

Многоцелевой комплекс, объединяющий в себе токарные и фрезерные функции. Имеет фрезерную головку, на которую может быть установлен режущий инструмент.

Головка эта подвижна, может обрабатывать объект как сбоку, по внешней поверхности, так и с торца, по внутренней.

Автомат продольного точения

Предназначен для серийного изготовления и обработки малогабаритных деталей диаметром 1–60 мм, длиной – 5–300 мм.

Автомат устроен следующим образом: в подвижном шпинделе с помощью цанги закрепляется заготовка, резцы же остаются неподвижными или передвигаются по горизонтали; шпиндель вместе с заготовкой подводится поочередно к нужным резцам и обрабатывается.

Многошпиндельные токарные станки

Станки с тремя или более шпинделями, на которых крепятся заготовки для одновременной или поочередной обработки. Используются исключительно на серийных производствах.

Как сделать своими руками арапник

Изготовление кнута-арапника своими руками, в том числе и в виде традиционной казачьей нагайки, не является чем-то сложным. Это древнее боевое оружие можно сделать и с применением достаточно современных материалов, опираясь на схемы и практические рекомендации.

Самостоятельное создание арапника начинается с изготовления рукояти. Для этого традиционно используются твёрдые сорта дерева — бук, дуб, ясень, акация. В целом материал рукояти должен быть прочным, но лёгким, поэтому допустимо также применять текстолит или эбонит, а вот лёгкие сплавы металлов, напротив, не рекомендуются. Чтобы рукоятка не получилась слишком толстой, перед оплёткой необходимо уменьшить её диаметр на такую величину, которая равна толщине полос кожи, используемых при оплётке.

Классическим требованием при изготовлении плети является использование в качестве сырья натуральной сыромятной кожи, предпочтительно коровьей. Приготовленные к плетению ремни необходимо перед этим вымочить в обычной воде: процесс плетения в результате станет намного проще, а после высыхания кожи плеть станет прочнее.

Плетение кнута-арапника производится в двух основных типах: обычное либо с заложенной сердцевиной (витнем). Наличие сердцевины делает кнут менее гибким, но усиливает удар, поэтому такие плети чаще всего использовались для охоты или боя.

Плетение с витнем

В схемах подобного типа плетения (для любого классического вида арапника, включая нагайку) в качестве сердцевины традиционно применяется конский волос. В современных условиях многим добыть его непросто, поэтому для подосновы вполне подойдёт капроновый шнур, закрепляемый в будущей рукоятке. К подоснове прикручиваются полоски так, чтобы сначала приматывались те, которые пойдут слева направо, а потом противоположные. Конец закрепляется нитками.

Примерная схема плетения при изготовлении нагайки