Довольно часто на полках музеев в экспозиции древнего оружия можно встретить весьма необычные предметы – палки с металлической цепью, на конце которой находится увесистый металлический шар. Это кистень. Приспособление может отличаться конструкцией, размерами и оснащением, однако в любом виде сохраняется его внушительный вид. На первый взгляд трудно представить, как стоило обращаться с таким оружием и для каких целей оно использовалось. Однако воображение достаточно красочно рисует последствия применения такого холодного оружия в бою. Не сложно представить какие страшные раны могла нанести противнику болтающаяся на цепи тяжелая металлическая гиря, оснащенная острыми шипами.

Рыцарь и кистень

Откуда взялось такое холодное оружие

Судя по форме, кистень явно предназначен для конной схватки. Это объясняется легкостью оружия и его большой подвижностью. Всадник, умело обращающийся таким оружием и владеющий приемами конного боя, мог свободно нанести внезапный разящий удар по противнику. Сила удара наотмашь была настолько сильна, что противник мог легко быть выбитым из седла. Если же удар приходился вскользь, то удержавшийся в седле всадник оказывался оглушенным на какое-то время. От разящего удара металлической гирей мог спасти только щит. Стальные доспехи воинов редко когда при боевом столкновении обеспечивали надежную защиту от оглушительного удара тяжелой гирей. Большая кинетическая энергия при замахе, помноженная на вес оружия, обеспечивали удару огромную силу. Единственный аргумент, который можно было противопоставить такому холодному оружию, заключался в нанесении удара первым.

Следует отметить, что во время боя, кистень использовался редко. Это скорее было вспомогательное оружие, которое воины использовали при невозможности использовать основные виды вооружения. При потере копья или пики, утрате меча, такое холодное оружие, как кистень становилось для воина последним весомым аргументом. Однако многие воины из числа знати пренебрегали боевыми возможностями такого оружия, считая его вооружением простолюдина.

Первые сведения о боевом применении кистеня появились в Европе уже в начале XI века. Со временем выяснилось, что подобное приспособление, используемое в качестве холодного оружия, достаточно распространено в мире. Гирями на цепи пользовались рыцари средневековой Англии, Германии и Италии периода крестовых походов. Аналогичное оружие имели и мусульмане. Тяжеловооруженные всадники армии Салах ад-Дина использовали кистень в противоборстве с рыцарями – крестоносцами. На древних японских рисунках и фресках можно увидеть кистень на оснащении самураев.

Русские воины

В том виде, в котором мы представляем это оружие, оно появилось гораздо позже. Первоначально это был боевой цеп, очень напоминающий приспособление для обмолота зерна. Позже предпринимались попытки модернизировать этот вид холодного оружия, сделав его более респектабельным и представительным. На Руси подобный вид вооружения использовался еще во времена походов древнерусских князей на Константинополь и в сражениях с половцами и печенегами. Древнерусские воины имели на оснащении отработанные типы этого оружия и владели специальными приемами боя.

Кистень – название, имеющее славянские корни. Можно по-разному трактовать значение этого слова, однако суть не меняется. Оружие надевалось на кисть руки и приводилось в действие посредством вращения кисти. Учитывая тот факт, что славянам длительное время пришлось вести борьбу с кочевыми племенами тюркского происхождения, можно провести аналогию с тюркским названием. «Кистан» в переводе с тюркского языка означает «палка».

Ударная часть

Популярность оружия объясняется его простой конструкцией и дешевизной. Прототип боевого кистеня – палка для молотьбы, которая часто использовалась для вооружения ополчения. Быстро выявив достаточно высокую эффективность приспособления в бою, изменили его форму. Палку укоротили, на цепь стали цеплять било, изготовленное из костей животных. Для богатых воинов кистень получает металлическое било. Из двуручного типа, оружие превращается в одноручное, более легкое и гибкое. Усиливается его ударно-раздробляющий эффект. На Руси окончательно утвердилось и название оружия, тогда как в Европе подобное холодного оружие называют на немецкий манер – моргенштерн.

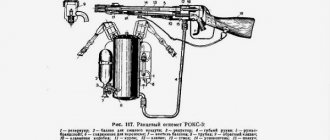

ППШ против проволоки

В канун нового, 1945 года штаб 5-й Ударной армии разослал в свои части рекомендацию по проделыванию проходов в проволочном заграждении автоматным огнём. Оказалось, что оружейники 94-й дивизии придумали надульник — насадку на ствол ППШ — и испытали его в действии. Результат был весьма неплох.

Надульник представлял собой трубку из кровельного железа длиной восемь-девять сантиметров и диаметром 3,5–3,7 сантиметра. По бокам в ней сделали отверстия для выхода газов, а спереди — четыре выреза для помещения колючей проволоки по оси полёта пули.

Использовали его следующим образом. Автоматчик подползал к забору из «колючки», плотно прижимал надульник к стальной нити и производил одиночный выстрел. Перебив её в одном месте, он простреливал проволоку в других местах, до тех пор, пока не появлялся проход.

Если надульник захватывал несколько нитей, боец давал короткую очередь.

Несколько подготовленных автоматчиков могли проделать проход в заграждении быстрее, чем сапёры с ножницами.

Тактико-технические характеристики кистеня

В обычном боевом варианте общая длина оружия составляла 45-55 см. Кистень состоял из ударной части – била, которая могла быть разного исполнения. Палка или рукоять обычно изготавливалась из дерева. Для знатных воинов было принято украшать рукоять различными металлическими деталями, придавая оружию особую ценность. Рукоять могла быть обтянута кожей для удобного хвата. На конце имелась кожаная петля, посредством которой кистень фиксировалась на запястье.

Железная била

В средневековой Европе, где имелись лучшие технические условия для изготовления металлического холодного оружия, появляются разнообразные модели кистеня. Рыцари предпочитали иметь моргенштерн, у которого имелось металлическое било со стальными шипами. Удар таким предметом по стальным доспехам мог стать фатальным для противника. Шипы легко пробивали латы и шлемы. Среди воинов, владевших этим оружием, придерживались следующего принципа – один удар – одна смерть.

Немецкий моргенштерн или кистень, который стал появляться на вооружении частных феодальных армий, был изготовлен достаточно примитивно и грубо. Только с началом крестовых походов, когда между благородными рыцарями возникло негласное состязание в качестве боевой экипировки, появляются более благородные образцы этого оружия. Рукоятка сначала отсутствовала. Цепь с гирькой просто одевалась при необходимости на деревянную палку. В некоторых вариантах на конце цепи имелся специальный крюк – скоба, на которой можно было зафиксировать какой-то груз в качестве била.

Дворянская конница, предпочитающая щеголять друг перед другом, привнесла в боевое оснащение свои новшества. Оружие становится более изысканным. Особый акцент делается на внешний вид оружия. Рукояти кистеня принимают более удобную для хвата форму, квадратного или овального сечения. Для воина, находящегося в гуще рукопашной схватки, важно было в ответственный момент не выпустить оружие из рук. Для более эффективного применения холодного оружия в бою, при изготовлении начинают учитываться стандарты веса ударной части.

К примеру: Свинцовое било размером с грецкий орех и весом 200-300 г при ударе на замах давало усилие в 16 кг на один см2. Можно только представлять, что ощущал воин, получая такой удар.

Делать гирю большего размера не целесообразно. Больший вес влечет за собой большее усилие. Создаваемая во время замаха инерция тяжелого била может только навредить самому воину. К тому же кистень с большой гирей в бою был неудобен. Времени на полный замах могло и не быть. Наибольший эффект давали короткие и хлесткие, кистевые удары.

Владение кистенем

Разрушить, разрезать, взорвать

Логично предположить, что проволоку можно уничтожить пушками и миномётами. Но обстрел заграждений не всегда давал результат — приходилось прибегать к другим способам.

Самый простой из них — во время атаки набрасывать на проволоку подручные средства (шинели, доски, двери, маты из соломы и т.п.) или растаскивать её с помощью «кошек». Но под огнём и то и другое очень непросто, поэтому лучше перед наступлением прорезать в заграждении проходы ножницами.

По мнению инженерных войск РККА, резать проволоку пехота должна была сама.

По инструкции, для стрелкового взвода требовался один проход в восемь-десять метров. Комвзвода отправлял четверых-шестерых бойцов с ножницами на резку «колючки». Делать это следовало в ночь перед атакой или во время артподготовки. Сапёры привлекались лишь в особых случаях — если препятствие нужно было подорвать.

Но на практике всё выглядело иначе.

Во время боёв преодоления заграждений проводилось только при участии сапёров. Без их помощи необученная пехота ничего сама сделать не могла.

Иногда им помогали связисты.

На Никопольском плацдарме во время ночной атаки за резавшими проволоку сапёрами шли связисты, тянувшие кабель. Потом, держась за него руками, в проделанный проход гуськом устремлялась пехота.

Но в Красной армии нашли способ, как стрелкам проходить проволочные заграждения самостоятельно. Фронтовые «левши» придумали, как их резать с помощью автомата.

На ту же тему

Партизанские «кулибины» и самодельное оружие подпольщиков

Как и всё гениальное, это было просто.

Различные типы оружия и принцип действия

В боевой обстановке воин всегда должен адекватно оценивать силу и мощь своего оружия. Используя холодное оружие не по назначению, можно получить фатальные последствия, поэтому если противник обладает превосходящим оружием, копьем или двуручным мечом, кистень будет бесполезен. Всадникам было удобно использовать подобное оружие только во время равноценной схватки или при атаке слабейшего противника.

Существует определенная типология, которая различает данное холодное оружие на следующие типы:

- первый тип – кистень, оснащенный костяной гирей удлиненной, яйцевидной формы. Этот тип можно отнести к раннему периоду, когда появляются первые факты боевого применения оружия (X-XII века);

- второй тип – ударно-раздробляющее оружие, оснащенное уже медными или железными гирями шаровидной формы. Имеют место как гладкое, так и граненое било. В таком виде кистень появляется на вооружении воинов в конце XII, в начале XIII века;

- третий тип – кистень или моргенштерн, имеющий четкие размеры била и рукоятки. На свинцовой или железной гире появляются шипы или выступы, усиливающие поражающее действие. Это оружие уже прочно входит в арсенал воинов, начиная с XIII века.

Следует отметить, что с появлением на поле боя воинов, закованных в доспехи, костяное било утрачивает свое боевое значение. На оснащение всадников поступает холодное оружие, изготовленное из металлических частей. За счет металлического била увеличивается сила и концентрация удара.

Разные кистени

Совершенствуется и техника боя с использованием оружия этого типа. Отрабатываются приемы, при которых кистень может нанести максимальный вред противнику. Первый удар – самый важный. Последующая оборона таким видом оружия практически невозможна. Даже наличие рукояти не позволяет воину успешно парировать ответные удары. Болтающаяся цепь с тяжелым грузом становится препятствием для устойчивого положения оружия в руке. Основным вариантом боевого применения этого оружия является его комбинация с мечом. Конник, хорошо владеющий и мечом и кистенем, может просто подавить свое противника напором. Для атаки используется кистень, который позволяет наносить удары по голове и даже по спине противника. Меч предназначен для эффектной обороны от ответных ударов.

Однако такая тактика скорее подходит для рыцарских турниров. В реальной схватке копье или боевой топор куда эффективнее, не говоря уже о мечах. Кистень использовался крайне редко, к тому же необходимо было уметь пользоваться таким оружием.

Проволочные заграждения

Во время прорыва немецкой обороны красноармейцам приходилось сталкиваться с разными препятствиями. Противник ставил проволочные заборы, натягивал сеть в два и более ряда кольев, набрасывал спираль Бруно из колючей или гладкой проволоки и делал «спотыкачи». Все эти виды заграждений, как правило, усиливали фугасами, а промежутки между рядами минировали.

Атакующей советской пехоте встреча с проволокой явно не доставляла радости.

Заграждения враг устанавливал с учётом расположения своих огневых точек. Подступы к ним простреливались пулемётами, поэтому разрушение проволочных препятствий перед атакой или во время неё становилось приоритетной задачей.

Исторический боевой опыт

В истории войн редко когда упоминается кистень в качестве основного вооружения. Популяризация этого холодного оружия больше связана с современной трактовкой исторических событий средневековой Европы. Довольно зрелищно и эффектно должен был смотреться всадник, закованный в рыцарские доспехи, размахивающий болтающейся на цепи шипованной металлической гирей. В реальности такое зрелище встречалось редко. Привычным было увидеть подобное оружие в руках ополченцев и простолюдинов.

В российской истории боевое массовое применение кистеня приходится на борьбу северо-западных княжеств с Тевтонским орденом. Русское ополчение, составленное из простолюдинов и бедных дворян, вооружались рогатинами, пиками и кистенями. Такое вооружение применялось против тяжеловооруженных тевтонских рыцарей. Удар кистенем по шлему или по спине, действовал на всадников оглушающе. Достаточно вспомнить победу русского войска на Чудском озере, где русские полки вместе с новгородским ополчением разгромили тевтонских рыцарей.

Боевой цеп

В прямом столкновении с немецкими рыцарями русские всадники обычно использовали секиры и копья. В Европе кистень активно использовалась на поле боя во время европейских крестовых походов против Чехии. Гуситские войны стали первыми отечественными войнами, в которых основной ударной силой являлись не регулярные войска, а народное ополчение. Отряды гуситов были вооружены самым разнообразным оружием, включая кистень. Оружие выглядело как стальной тяжелый цеп, способный не только выбить всадника из седла, но и смять первые ряды наступающего противника.

После первых боевых столкновений с ополчением, чешская знать стала использовать кистень в качестве вспомогательного оружия. Ударную часть стали утяжелять и оснащать дополнительно шипами. Для лучшей гибкости уменьшили звенья цепи, сделав оружие более удобным для боевого применения.

Утренняя звезда

Самое легендарное оружие этого типа – кистень под названием «утренняя звезда». Это было приспособление с тяжелым ядром на цепи. Ударная часть была утыкана длинными шипами. Параллельно с таким типом оружия, появляются разновидности кистеня с тремя болтающимися на цепи грузами. Такой подход связан больше с психологическим эффектом. Использовать подобные образцы оружия в бою практически невозможно. Устрашающий вид не соответствовал реальной боевой силе такого оружия.

Какие следы от кистеня остались в литературе и истории

Успехи использования кистеня гуситами и немецкими крестьянами во время германских войн нашли своё отражение в трактате Тальхоффера «Старое Вооружение и Искусство Борьбы», изданного в 1459 году.

В нем, наряду с вошедшим в обиход моргенштерном, рекомендовалось применение его улучшенного варианта с тремя маленькими шарами вместо одного.

Ещё одно упоминание можно встретить в трактате Сигизмунда Герберштейна, где описывались нравы и обычаи средневековой Московии.

Как один из видов вооружения конницы упоминались и кистени, причём они были обязательны для охраны даже при выезде Великого Князя Василия III на охоту.

Стоит о — тактический нож, создателем которого является А. М. Кистень, мастер ножевого боя современности. Но это уже к нашей теме не относится.

Применение в бою

Легкое оружие обеспечивает нанесение внезапного удара пехотинцами. Для всадников-тяжелых кавалеристов подходят модели с металлическими гирьками весом 100-250 г. Противника без доспехов легче одолеть, нанося удары по спине, голове, шее.

Кистени оправданы в качестве дополнительного вооружения при наличии меча или копья. При их применении стоит рассчитывать силу удара, которая составляет 6,6-14 кг (лобные кости разрушаются при воздействии 8 кг). Действуя быстро, можно изувечить человека без доспехов или оглушить рыцаря в броне.

Простота применения — основное достоинство моргенштерна. Наличие навыков работы с кистенем — основа качественной атаки, поскольку удар он не отражает. Воин может рассчитывать только на фактор внезапности и резкого выброса, но не в случае наличия у противника хорошего снаряжения или щита.

История возникновения

Четко отследить время появления кистеня невозможно. Еще Геродот в своих трудах указывал, что в VI—IV веках до нашей эры скифы (они проживали на юге Восточной Европы и в Азии вплоть до Монголии) использовали как оружие в бою кнуты. Таким образом, до появления кистеня оставалось присоединить к концу кнута костяной или каменный груз.

Доподлинно установлено историками и археологами, что восточноевропейские варианты кистеня произошли от различных его хазарских вариантов. У этих кочевых племен, живших в нижнем и среднем течении Волги, применение боевых кистеней отмечено в IV—IX веках нашей эры.

Это оружие весьма подходило легкой кавалерии кочевников и вполне могло использоваться наряду с саблей в качестве оружия первого удара.

Поскольку кочевники постоянно нападали на сопредельные государства то не удивительно, что кистень распространился в X веке в Древней Руси, постоянно подвергавшимся набегам с юга.

Жители Руси по достоинству оценили это оружие первого удара, и вскоре оно стало использоваться как вспомогательное оружие у всадников и у пеших ратников. Разумеется, техника работы с кистенем была изменена в соответствии с особенностями боевых действий наших древних предков.

Появление этого холодного оружия в Центральной Европе связано не только с набегами кочевников, хотя хватало и их, но и с миграцией народов во времена Средневековья вообще. Здесь следует вспомнить переселение волжских булгар на территорию современной Болгарии, и венгров с Урала на территорию современной Венгрии.

Эти народы были знакомы с техникой боя кистенем, и на новом месте жительства остались верны прежним традициям. Учитывая небольшие европейские расстояния, это оружие быстро распространилось сначала по сопредельным странам, а затем и по всей Европе.

Здесь следует вспомнить, что европейские армии X—XV веков основной своей ударной силой имели закованных в броню и малоуязвимых рыцарей.

Понятное дело, что ни костяным, ни каменным кистенем особого повреждения даже шлему рыцаря не нанесешь, поэтому ударная часть стала металлической.

Вершиной эволюции этого оружия в Европе стало появление моргенштерна (утренней звезды), в котором бьющая часть представляла собой небольшой шар с шипами.

Не следует думать, что подобное оружие было распространено только в Европе — так как идея прикрепить к ручке на ремне или цепочке ударную часть очень простая, то различные варианты этого оружия появились практически везде, где жили люди.

Стоит отметить разницу между оружием, созданным на основе орудий производства, таких как цеп. Боевые цепы (нунчаки), в отличие от кистеня имели укороченную гибкую сцепку и более длинную рукоять и ударную часть, что в корне изменяло технику боя.