Обеспечение европейской безопасности — анализ ситуации и угроз

Кризисные процессы и новые воздушные угрозы инициировали на Западе дискуссию относительно улучшения ПВО Европы.

С одной стороны считается, что распространение тактических баллистических ракет (Tactical Ballistic Missiles, TBM) из так называемых «стран-изгоев», таких как Северная Корея, Иран и Сирия, приводят к потенциальным региональным конфликтным ситуациям, которые угрожают Старому свету.

Тактический РК «Эльбрус» (по классификации НАТО «Скад Би»)

С другой – западные специалисты отмечают явное нарастание в последние годы конфликтного потенциала с Россией. Возникновению последнего способствовала созданная США в Европе система противоракетной обороны и развертывание соответствующих объектов в Польше (Редзиково) и Румынии (Девеселу).

Объект ПРО США в Румынии (Deveselu)

В этих условиях Россия видит угрозу снижения оперативной ценности ее стратегических систем вооружения и, как следствие, проводит дальнейшую модернизацию наступательного оружия. В свою очередь политика Москвы на Украине, в Арктике и районе Балтийского моря признана военно-политическим руководством странам НАТО агрессивной и вызывающей озабоченность.

Существующие инструменты для локализации возможных рисков в евро-атлантическом регионе были рассмотрены на открывшейся 11 октября 2022 года в г. Эссен (Германия) практической конференции «Воздушно-космические силы и средства» (Joint Air and Space Power Conference). Как заявил один из участников, из подобных инструментов два, воздушная мощь (Air Power) и усовершенствованная ПВО (Advanced Air Defense, фактически ПРО) понимаются как «средства сдерживания»,.

Их значение для надежной защиты от тактических баллистических ракет (ТБР) в Европе растет со степенью угрозы от новых средств нападения. Формируется понимание того, что только единая система, включающая подсистемы раннего предупреждения и поражения, способна дать адекватную защиту от TБР и их боевых головных частей (ГЧ).

Вместе с тем, большие риски связанны с угрозой тактического и стратегического аэродинамического наступательного оружия (крылатых ракет, КР). Эксперты считают нынешнюю оценку развития и распространения таких систем вооружения недостаточной. Как результат, угроза, исходящая от КР, пока остается в значительной степени скрытой от общественности.

Настоящее и будущее ядерного оружия России

Признавая объективную необходимость дальнейших сокращений ядерных вооружений, вплоть до их полной ликвидации в будущем всеми обладателями, необходимо учитывать, что этот процесс будет весьма сложным, довольно длительным и, видимо, в первой четверти XXI века эта задача вряд ли будет решена. Это определяет политику России в отношении роли и значения ядерного оружия для обеспечения ее безопасности и защиты национальных интересов, что нашло отражение в официальных основополагающих документах российского государства.

В Концепции национальной безопасности, принятой в январе 2000 года, утверждается: «Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки».

Процесс полной ликвидации ядерного оружия в мире осложняется рядом объективных факторов. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что человечество, однажды создав ядерное оружие, уже никогда не утратит знаний о нем и возможности его производства. Этому способствует неуклонное распространение ядерной энергетики, непрерывная наработка плутония в ядерных реакторах.

В настоящее время в более чем 30 странах работает свыше 430 ядерных реакторов. Специалисты подсчитали, что за год работы промышленный реактор мощностью 1000 МВт нарабатывает такое количество плутония, которого достаточно для изготовления 30-40 ядерных боезарядов. Секрета изобретения ядерного оружия больше не существует, и его обладателем, в случае принятия политического решения высшим руководством, может стать практически любое государство с научно-техническим и промышленным потенциалом среднего уровня.

Принятие такого решения будет определяться, прежде всего, развитием военно-политической ситуации, которая затрагивает интересы национальной безопасности государства. Ярким подтверждением этого положения является создание и демонстративное проведение испытаний ядерного оружия Индией и Пакистаном. Их действия определяются серьезными противоречиями между двумя государствами из-за статуса Кашмира, отягощенными, к тому же, давними религиозными и этническими разногласиями.

Не подлежит сомнению, что и другие страны, обеспокоенные состоянием своей безопасности и не обладающие внушительными вооруженными силами, будут стремиться к овладению ядерным оружием. В результате возможно появление новых ядерных (де-факто) государств уже в недалеком будущем – существует немало побудительных мотивов и объективных предпосылок к распространению ядерного оружия. Россия не может, разумеется, в своей военной политике не учитывать подобной опасности.

Впрочем, среди политиков и военных специалистов нет единого мнения в отношении будущего ядерного оружия. Некоторые прямо указывают на его положительную роль в предотвращении военных конфликтов. Еще в 1958 году китайский маршал Чень И заявил: «Чем больше будет число государств, имеющих ядерное оружие, тем больше станет на Земле зон мира».

Примерно такую же характеристику роли ядерного оружия дал видный французский специалист, ближайший соратник президента де Голля, генерал Пьер Галлуа: «Атомное оружие сделало абсурдной войну между государствами, которые им обладают, пусть даже в неравном количестве. Оно выступает в сфере безопасности эквивалентом могущества, нейтрализует численное превосходство одних в пользу менее могущественных. Оно уже оказало человечеству хорошую услугу, сделав немыслимым вооруженное столкновение между странами с плановой и странами с рыночной экономикой…».

Более того, ряд экспертов даже высказывают опасения в том, что широко рекламируемые в настоящее время безъядерные зоны (типа Тлателолко, Раротонга) в будущем могут превратиться в регионы ожесточенных противоречий и военных конфликтов с применением обычных вооружений. Они объясняют это тем, что в этих регионах будут отсутствовать сдерживающие виды оружия, представляющие прямую угрозу агрессору и предотвращающие его от нападения под угрозой возмездия.

Кризисное состояние российской экономики, характерное для периода 1990-х годов, привело к резкому ослаблению ее Вооруженных Сил не только в связи с сокращением более чем в два раза личного состава, но главным образом из-за резкого падения объема (в десятки раз) закупок современного вооружения и военной техники. В войсках доля современного вооружения не превышает 10-15%, в то время как в наиболее передовых армиях зарубежных государств – 70-80%.

А весьма ограниченные возможности российских Вооруженных Сил по обеспечению безопасности и национальных интересов государства вполне закономерно обусловили повышение роли и значения ядерного оружия – как стратегического, так и тактического – в предотвращении вооруженной агрессии против России. В данных условиях сохранение в ближайшем будущем стратегической триады и определенного арсенала тактического ядерного оружия является необходимым условием обеспечения безопасности страны, защиты ее национальных интересов.

Кроме того, эффективный потенциал ядерного сдерживания является последним атрибутом России как великой державы, необходимым, по крайней мере, до тех пор, пока страна не сможет восстановить свою экономическую мощь. Стремление России к сохранению своего положения как одного из центров силы в современном мире опирается на единственную реальную основу – стратегические ядерные силы, с которыми не могут не считаться даже самые мощные державы мира. При этом в силу особенностей геополитического и геостратегического положения для России роль ядерного оружия в обеспечении ее безопасности гораздо выше, чем для США и других членов «ядерного клуба».

Ядерное сдерживание на протяжении полувека обеспечивало поддержание стратегической стабильности в мире, предотвращало агрессию против нашей страны – это было и остается понятным миллионам граждан России. Ракетно-ядерный щит представляется им не абстрактным военным или политическим термином, а надежным гарантом поддержания мира и безопасности. Так, в заявлении, принятом в ходе работы Всемирного русского народного собора, состоявшегося в ноябре 1996 года под эгидой Русской православной церкви, говорится: «Россия еще долго не сможет обойтись без своего ракетно-ядерного щита. Более того, экономика нашей страны, ее Вооруженные Силы ослаблены настолько, что лишь ядерное оружие, уже созданное великими трудами и жертвами всего народа, в современной ситуации является единственным оставшимся у России эффективным средством обороны… Мы обращаемся к Президенту, Правительству, Федеральному собранию с требованием соизмерять каждый шаг, имеющий отношение к судьбе оборонного ядерного щита нашей страны с долговременными национальными интересами России».

Есть серьезные опасения в том, что ликвидация ядерного оружия в условиях, подобных современным, может привести к серьезным негативным последствиям. Во-первых, в случае полного уничтожения всего ядерного оружия тайное изготовление каким-либо государством нескольких ядерных зарядов обеспечит ему (подобно США в годы Второй мировой войны) решающее военное превосходство и создаст материальные предпосылки проведения политики ядерного шантажа. Во-вторых, ликвидация ядерного оружия приведет к резкому изменению сложившегося соотношения сил в мире, дестабилизирует международную ситуацию, вызовет усиление гонки обычных вооружений. В-третьих, в условиях уничтожения всего ядерного оружия в мире не будет сил, способных противостоять утверждению США в качестве единственного мирового центра политической и военной силы.

В этом отношении можно согласиться с утверждением известного русофоба Збигнева Бжезинского о том, что план уничтожения ядерного оружия – это план создания мира, в котором можно будет безопасно (для США. – В.Б.) вести обычную войну. В мире не будет сил, способных противостоять неограниченной американской экспансии.

Количественный состав и структура будущих СЯС России определяются характером возлагаемых на них задач с учетом экономических возможностей государства.

Главным компонентом СЯС в настоящее время являются ракетные войска стратегического назначения. К началу 2000 года на вооружении РВСН находились три типа МБР.

Первый тип – шахтные комплексы с тяжелыми ракетами SS-18, с 10-ю боеголовками каждая (180 ракет, 1800 боеголовок); SS-19 — с 6-ю боеголовками (150 ракет, 900 боеголовок); SS-24 — с 10-ю боезарядами (10 ракет, 100 боеголовок); моноблочные МБР SS-27 «Тополь-М» (20 ракет, 20 боеголовок), которые в будущем должны составить основу РВСН. Шахтные МБР характеризуются высокой защищенностью от обычного оружия, наивысшей точностью и готовностью к боевому применению, оперативностью перенацеливания, высокой технической надежностью, высокой способностью преодоления ПРО противника. Они являются основой группировки СЯС, обеспечивающей нанесение ответно-встречного удара.

Второй тип МБР – боевые железнодорожные комплексы (БЖРК) с ракетами SS-24 (12 поездов, 36 ракет, 360 боеголовок). Их отличает высокая мобильность и «живучесть», которая определяется тем, что противник в момент нанесения удара не может знать их местонахождение и нанести по ним прицельный удар. БЖРК базируются на развитой сети железных дорог и предназначены в основном для проведения ответных действий. В этом отношении они подобны подводным ракетным крейсерам.

Третий тип – грунтовые мобильные комплексы «Тополь» с моноблочной ракетой SS-25 (360 ракет, 360 боеголовок). Эти комплексы, как и БЖРК, обладают высокой «живучестью», маневренностью, скрытностью, а также проходимостью и маскировкой, являются мощным оружием ответного удара. Рассредоточенные и периодически перемещающиеся на обширной территории, они практически не поддаются обнаружению, особенно в лесистой местности, средствами авиационной и космической разведки. Высокая «живучесть» мобильных ракетных комплексов была подтверждена в ходе войны в зоне Персидского залива 1991 года. Несмотря на благоприятные условия для ведения разведки в условиях пустынной местности, американская авиация оказалась практически беспомощной в проведении борьбы с мобильными иракскими ракетными комплексами «Скад», которые полностью сохранились в ходе войны.

Всего на вооружении РВСН России к настоящему времени состоит около 750 МБР и 3500 боезарядов. Ведущая роль РВСН в ядерной триаде определяется не только их количественными показателями. Все типы МБР обладают наивысшей боевой готовностью, скрытностью подготовки к боевому применению, устойчивостью в условиях ведения войны обычным оружием. Имея в своем составе около 60% носителей и боезарядов СЯС, РВСН способны решать около 90% боевых задач в ответно-встречном ударе и до 50% – в ответном.

Важнейшей особенностью РВСН является наличие в них современной автоматизированной системы управления войсками и оружием. Учитывая значительное физическое устаревание МБР, находящихся в боевом составе, специалисты-ракетчики придают большое значение проведению комплекса технических мер, направленных на продление гарантийных сроков ракет и системы боевого управления и связи, что позволило продлить эксплуатационный ресурс МБР примерно в полтора раза. При этом затраты на продление сроков нахождения МБР в боевом составе не превышают 5-6% от их первоначальной стоимости. В соответствии с Протоколом о продлении срока действия СНВ-2 до 2008 года создаются благоприятные условия для более полного использования технического ресурса МБР.

Рассматривая теперешнее состояние и будущее стратегической авиации России, отметим, что в силу геостратегического положения России этот компонент триады традиционно играл в СЯС нашей страны второстепенную роль. Введенные в Договоре СНВ-2 количественные ограничения на тяжелые бомбардировщики не будут оказывать существенного влияния на их состав. Количественный состав ТБ и динамика его изменений будут определяться темпами устаревания парка стратегической авиации. Поступление на вооружение новых ТБ на период до 2008-2010 гг. возможно в единичных количествах, вследствие кризисных явлений в российской экономике и весьма высокой стоимости бомбардировщиков.

Учитывая относительно низкую боевую готовность ТБ, они сравнительно мало пригодны для проведения ответно-встречного удара и тем более – ответного. Стратегическая авиация сведена в 37-ю воздушную армию Верховного Главнокомандования в составе двух дивизий, размещаемых в районах близ Энгельса и Украинки. В их составе 15 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и около 70 ТБ Ту-95. Эти самолеты могут поднять в одном вылете 800-850 крылатых ракет Х-55 (дальность пуска – 2500 километров).

На вооружении ВВС также состоят 158 средних бомбардировщиков Ту-22МЗ, способных нести 1-3 крылатые ракеты Х-22 (300 километров), 6-10 ракет Х-15 (150 километров), бомбы свободного падения общей массой до 24 тонн.

Вследствие недостаточного финансирования ремонтных и регламентных работ время вывода ТБ из боевого состава может опережать окончание их гарантийных сроков. Постепенно выводятся из боевого состава самолеты Ту-95МК и Ту-95К-22. В 2010 году начнут истекать эксплуатационные ресурсы бомбардировщиков Ту-95МС-6 и Ту-95МС-16. Начиная с 2013 года, планируется вывод из боевого состава бомбардировщиков Ту-160.

Аналогичная ситуация складывается и в отношении морского компонента СЯС. В условиях экономической неустойчивости Россия, даже и без ограничений Договора СНВ-2, будет вынуждена значительно сократить количество подводных ракетоносцев в результате физического устаревания. В то же время после 1990 года в строй не был введен ни один новый подводный ракетный крейсер. Положение усугубляется слабостью береговой инфраструктуры, необеспечен-ностью регулярным средним ремонтом.

К началу 2000 года на вооружении морского компонента СЯС состоял 21 боеспособный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) с 332 баллистиче-скими ракетами, несущими около 1400 боезарядов: 3 РПКСН «Тайфун» с 20 ракетами SS-N-20 с 10 боезарядами каждая; 7 РПКСН «Дельта-4» с 16 ракетами SS-N-23 с 4 боезарядами каждая; 7 РПКСН «Дельта-3» с 16 ракетами SS-N-18 (по 3 боеголовки); 4 РПКСН «Дельта-1» с 12 моноб-лочными ракетами SS-N-8. В связи с условиями Договора СНВ-1 в зачет к началу 2000 года формально также шли еще 17 подводных крейсеров (260 ракет, 1100 боезарядов) – хотя они и выведены из боевого состава ВМФ, у них не вырезаны ракетные отсеки.

С учетом выхода из строя в результате исчерпания технического ресурса ожидается, что к 2010 году в составе российских СЯС останется один РПКСН «Дельта-4», один модернизирован-ный «Тайфун» и 3-4 подводных крейсера четвертого поколения. Вся группировка морского компонента СЯС будет иметь до 100 БРПЛ, оснащенных 550-600 боевыми блоками.

Дальнейшая судьба СЯС будет определяться экономическими возможностями России в большей степени, чем договорными обязательствами.

Вышесказанное означает, что наряду с продлением гарантийных сроков и поддержанием группировки СЯС на минимально необходимом уровне, требуется обеспечить поставки в войска ракет «Тополь-М», а на флот – новой БРПЛ (разрабатываемой, как сообщалось, для РПКСН типа «Юрий Долгорукий»), а также модернизацию РПКСН и ТБ.

В свете приведенных выше данных неоднозначно воспринимаются предложения некоторых военных специалистов о необходимости добиваться в ходе российско-американских переговоров равенства боевых возможностей СЯС двух сторон во всех формах их боевого применения. Анализ наиболее вероятных вариантов состава СЯС сторон и их контрсиловых возможностей после выполнения требований СНВ-2 показывает, что у России такими свойствами будут обладать 200-250 ракет «Тополь-М» в шахтах, у США – 500 моноблочных МБР «Минитмен-3» и 400 боеголовок W-88 БРПЛ «Трайдент-2». Соотношение примерно 3:1 в пользу США.

В теоретическом плане устранить подобную асимметрию можно двумя путями. Во-первых, можно было бы в ходе переговоров по СНВ-3 произвести размен авиационного компонента России на МБР наземного базирования США и полностью их ликвидировать. Этой цели можно добиваться в ходе дальнейших переговоров, хотя достижение такого результата маловероятно. Во-вторых, можно повысить точность наведения боевых блоков МБР и БРПЛ России. Но такой путь потребует дорогостоящей модернизации систем управления ракет, проведения серий летных испытаний, на что у России средств нет. Поэтому рекомендации в отношении стремления к равенству контрсилового потенциала России и США явно нереалистичны.

Дело в том, что при выполнении требований СНВ-2 и переходе на моноблочные ракеты его значение значительно снижается. Это объясняется тем, что основными целями для высокоточных средств СНВ являются защищенные шахты МБР и объекты государственного и военного управления. При стрельбе по таким целям для надежности их поражения планируется наносить удар двумя боевыми блоками по каждой шахте. То есть для поражения 250 российских МБР американцам потребовалось бы применить 500 моноблочных МБР, что явно не в пользу нападающей стороны. В этом случае США могли бы использовать для уничтожения российских МБР в шахтах многозарядные баллистические ракеты подводных лодок «Трайдент-2».

Изложенные выше соображения приводят к выводу о том, что в настоящее время и в обозримом будущем наиболее реальным воплощением концепции ядерного сдерживания является готовность СЯС к нанесению нападающей стороне неприемлемого ущерба в ответных действиях. Именно данный фактор является необходимым и достаточным условием для обеспечения сдерживания любого агрессора или их коалиции. Поэтому в ходе будущих переговоров по СНВ-3 основной задачей должно стать обеспечение такого состава и структуры СЯС двух сторон, при которых обеспечивается гарантированное сдерживание в условиях ответного удара.

Для проведения ответных действий, особенно в условиях проводимых сокращений СНВ, наибольшее значение приобретает их «живучесть». Повышенным требованиям в отношении «живучести», как уже отмечалось, удовлетворяют мобильные МБР и БРПЛ – при нахождении РПКСН на боевом патрулировании в море.

Моделирование боевых ситуаций СЯС двух сторон показывает, что снижение количества стратегических боезарядов до уровня 2000-2500 единиц является вполне приемлемым на этапе соглашения СНВ-3. Более того, многие эксперты полагают, что в интересах России необходимо проводить более глубокие сокращения, однако без ненужной спешки. В связи с этим рассматриваются предложения о возможном снижении суммарного количества боезарядов на СНВ у каждой из сторон до уровня 1500 единиц.

Количественные ограничения будут определять и структуру будущих СЯС. Расчеты показывают, что при оставлении на СНВ 2000-2500 боезарядов целесообразно сохранять трехвидовую структуру СЯС. При этом примерный состав российских СНВ может быть таким: 600-700 боеголовок – на МБР, из них – половина мобильных, остальные – в шахтах; 1200-1300 – на БРПЛ; 500-600 – на ТБ. При последующих сокращениях ниже уровня 1000 единиц дальнейшее сохранение авиационного компонента в составе СЯС становится нецелесообразным, и необходимо переходить к двухвидовой структуре, распределяя боеголовки примерно поровну между МБР и БРПЛ.

Исключение в будущем из состава СЯС тяжелых бомбардировщиков как наиболее слабого звена в отношении «живучести» и обладающего наиболее низкими показателями по критерию «стоимость — эффективность» повысит устойчивость группировки СЯС и в то же время обеспечит эффективность концепции сдерживания. Поэтому по мере дальнейших сокращений переход СЯС к двухвидовой структуре неизбежен.

По сообщениям средств массовой информации, на коллегии Министерства обороны РФ, состоявшейся 12 июля 2000 года, начальник Генерального штаба генерал армии Анатолий Квашнин выступил с предложением об ускоренном сокращении РВСН и оставлении в их составе, в конечном счете, до 150 моноблочных ракет «Тополь-М». Это предложение обосновывалось необходимостью высвобождения за счет сокращения РВСН финансовых средств для укрепления сил общего назначения. Выполнение этого плана означало бы резкое ослабление основного компонента СЯС, причем в одностороннем порядке, что привело бы к нарушению стратегической стабильности. Кроме того, следует учитывать, что именно МБР обладают значительными возможностями по преодолению систем ПРО, в том числе и таких, которые могут появиться в обозримом будущем.

Значительное сокращение МБР в одностороннем порядке неизбежно негативно скажется на международном статусе России, ее значимости как стратегического партнера во взаимоотношениях с другими ядерными государствами и, в частности, с Китаем. Особенно ощутимо будут подорваны позиции российской стороны на переговорах в формате СНВ-3, чем, естественно, не преминут воспользоваться США в своих интересах.

Выполнение этого плана, по мнению некоторых экспертов, создаст ситуацию, когда всего два американских подводных ракетоносца (на каждом – 24 ракеты с 8-ю боеголовками, всего около 400 боеголовок), патрулирующих вблизи территории России, смогут в одном залпе уничтожить до 100 МБР и все базы подводных крейсеров и тяжелых бомбардировщиков. Подлетное время таких ракет при стрельбе по настильным траекториям составит 5-7 минут. В этих условиях говорить об организации ответно-встречного удара не приходится. Под большим вопросом окажется и эффективность СПРН (система предупреждения о ракетном нападении) и ПРО России.

Резкое сокращение количества российских МБР будет также значительно повышать эффективность будущей ПРО США. Понимание такой ситуации будет подталкивать руководство Вашингтона к ускорению принятия решения о развертывании ПРО территории страны. Вряд ли такая ситуация соответствует стратегическим интересам России.

В августе 2000 года состоялось очередное заседание Совета безопасности РФ, на котором был рассмотрен ход военной реформы. Тогда высшее военное руководство откровенно охарактери-зовало состояние Вооруженных Сил как «закритическое», а их реформирование – как провальное. В основе столь катастрофического положения дел, во-первых, отсутствие четкой концепции реформирования военной организации государства, а, во-вторых, явно недостаточное выделение средств на оборону, размер которых в последние годы находился на уровне 2,3-2,4% валового внутреннего продукта и составлял 5-6 млрд долл. США (при пересчете по паритету покупательной способности – 12-15 млрд долл. США), против 290 млрд долл. у США. Это привело к тому, что львиная доля ассигнований уходила на содержание личного состава армии и флота, а на закупку вооружений средств не оставалось.

В результате обсуждений было признано необходимым обеспечить выделение средств на военные нужды в размере 3,5% валового внутреннего продукта, что должно позволить значительно увеличить закупки новых видов оружия и военной техники, однако в ближайшие годы это вряд ли будет выполнимо.

Один из вариантов преобразования СЯС в процессе военной реформы предусматривал сохранение к 2010 году на МБР до 800 боеголовок и распределение остальных 700 между ТБ и БРПЛ.

При формировании позиции по дальнейшим сокращениям СНВ необходимо хотя бы ориентировочно попытаться оценить возможную эволюцию ядерной политики США в недалеком будущем. Сложность подобной оценки определяется, прежде всего, тем, что в США среди различных политических сил существуют значительные расхождения по проблемам дальнейших сокращений ядерных вооружений. Эти взгляды нередко носят полярный характер. Одна группа влиятельных политиков и военных призывает не торопиться с дальнейшими сокращениями, поскольку Россия еще не приступила к выполнению Договора СНВ-2. При этом они указывают, что в силу кризисного состояния ее экономики Россия будет не в состоянии содержать в составе своих СЯС 3000-3500 боеголовок. Это означает, что Россия обречена, уже в недалеком будущем, утратить стратегический баланс с США и они, оставаясь в рамках СНВ-1, без дополнительных усилий смогут таким образом обеспечить себе значительное военное преимущество.

Другая группа политических деятелей и бывших высокопоставленных военных утверждает, что в условиях экономического и военного ослабления России, особенно в обычных вооружениях, необходимо форсировать процесс ядерного разоружения, поскольку единственной реальной угрозой для США является именно ядерное оружие. В числе сторонников полной ликвидации ядерного оружия во всем мире такие известные политики и бывшие военные, как Роберт Макнамара, Пол Нитце, Сьюзен Эйзенхауэр, генерал Ли Батлер и другие.

Определенную роль в переоценке роли ядерного оружия в современных войнах сыграл конфликт в Персидском заливе. Проведя широкомасштабные испытания новой техники в естественных условиях, американское военное командование пришло к выводу о том, что значительная часть боевых задач, ранее планировавшихся для применения ядерного оружия, может быть с успехом решена обычными боевыми новейшими средствами. Подтверждая этот тезис, бывший командующий воздушно-космической группировкой войск США в Персидском заливе генерал Чарльз Хорнер заявил: «Ядерное оружие устарело. Я хотел бы вообще от него избавиться. Я хотел бы выйти на ноль».

Сторонники этих взглядов не без оснований полагают, что в настоящее время и в обозримом будущем в мире нет и не будет таких вызовов, с которыми бы вооруженные силы США не смогли справиться без применения ядерного оружия. В то же время наиболее реальная угроза для безопасности США исходит от ядерного оружия, и прежде всего российского и китайского, а также «стран-изгоев». Нестабильность внутренней политической и экономической ситуации в России, этнические конфликты, снижение боеспособности и дисциплины в войсках повышают обеспокоенность Запада российским ЯО и его безопасностью. Нерешенность проблемы Тайваня может привести к конфликтной ситуации в отношениях между США и Китаем, особенно в случае попыток ее решения военно-силовыми методами. Сохраняется и даже возрастает в связи с продолжающимся распространением ЯО риск случайного развязывания ядерного конфликта.

В США распространяется и обретает все новых сторонников мнение о том, что основной задачей их ядерной политики должно стать обретение возможности надежного контроля над ядерными вооружениями России. В результате проведенных исследований моделей безопасности некоторые американские специалисты пришли к выводу о том, что национальным интересам Соединенных Штатов в наибольшей степени будет способствовать мир, в котором смонтированное и боеготовое ядерное оружие будет запрещено и полностью ликвидировано. Предлагаемый переход к так называемым «виртуальным ядерным арсеналам» предусматривает при этом сохранение государствами – обладателями ядерного оружия потенциальной возможности сравнительно быстрого изготовления определенного его количества. Ясно, что США, обладающие мощным научно-техническим потенциалом, в условиях принятия ядерными державами этой концепции будут иметь решающее преимущество перед всеми остальными в восстановлении арсенала ядерного оружия «в случае необходимости». Так что, похоже, военная политика США будет все больше сосредоточена на решении ядерной проблемы, устранении угрозы ядерного конфликта и проявлений ядерного терроризма.

Однако, по признанию военно-политического руководства США, основная угроза будет по-прежнему исходить от стратегических ядерных сил России и Китая. Поэтому, используя в качестве предлога ракетно-ядерную угрозу, якобы исходящую от отдельных «стран-изгоев» (Северной Кореи, Ирана, Ирака), а также, возможно, Индии и Пакистана, Вашингтон в последние годы приложил большие усилия на разработке противоракетных систем театра военных действий и национальной ПРО. Но на пути этих планов стоит Договор об ограничении систем ПРО 1972 года, запрещающий развертывание системы противоракетной обороны территории страны и даже создание ее основы. Поэтому в США развернулась широкая кампания за «модификацию» этого соглашения, внесения в него таких изменений и дополнений, которые дали бы «зеленый свет» созданию системы ПРО территории страны. В результате на рубеже XXI столетия проблема ПРО оказалась на острие внешней политики США.

<< Предыдущая — Следующая >>

| Ядерное оружие и концепция сдерживания |

| Разоружение и безопасность |

| Причины затянутой ратификация СНВ-2 |

| Настоящее и будущее ядерного оружия России |

| Тактическое ядерное оружие в новых геополитических условиях |

| Этапы развития противоракетных систем США после окончания «холодной войны» |

| Новые опасности: реальности и мифы |

| Новая проблема: разграничение систем ПРО |

| Стратегические концепции противоракетной обороны |

| Проекты противоракетных систем США |

| Противоракетные системы России |

| Возможные меры российского противодействия американской ПРО |

| Очередной этап в борьбе за сохранение Договора по ПРО |

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |

| Все страницы |

ПВО сухопутных войск – недостающий потенциал

По оценкам западных военных специалистов, отсутствие или недостаточное понимание руководством большинства стран НАТО необходимости дополнительного учета угрозы от крылатых ракет, приводит к внушающему опасение дефициту ПВО. Особенно это сказывается на малых и средних дальностях и высотах.

Данная проблематика обсуждалась на симпозиуме «Использование воздушного пространства сухопутными войсками — оперативный и технический аспекты» (Nutzung des Luftraums durch die Landstreitkräfte – operativ und technisch). Мероприятие прошло в середине ноября 2022 г. в международном учебном вертолетном центре ВВС бундесвера, г. Брюкебур (Bückeburg).

Участники отметили, что недостатки ПВО малой и меньшей дальности (SHORAD/ VSHORAD, Short-Range/Very Short-Range Air Defence) имеют место уже в течение нескольких лет. Модернизация наземной ПВО считается высокоприоритетным проектом. В среднесрочный период, предварительные исследования и первичные разработки зенитно-ракетной системы (ЗРС) малой дальности оцениваются в размере 460 млн. евро. Для более поздней фазы проекта потребуется дополнительно еще один транш на сумму около двух млрд. евро. Вместе с тем, не ясно будет ли достаточно этих средств и способна ли европейская промышленность использовать в интересах данной ЗРС уже разработанные лазерные технологии и дополнительные сенсорные компоненты.

ЗРК IRIS-T SLM на огневой позиции

Согласно публикациям, основными фаворитами для принятия на вооружение в качестве ЗРС прикрытия сухопутных войск могут стать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SL/SLS или модернизированный ЗРК NASAMS II. Первый является продуктом немецкой (Diehl Defence), второй – совместная разработка норвежской «Консберг» (Norwegian Kongsberg) и американской «Рэйтеон» (Raytheon).

РЛС RMMV SX45 ЗРК IRIS-T SL

Комплекс IRIS-T SL/SLS, как часть общей ЗРС IRIS-T SLM возможно адаптировать для наземного запуска аналогично закупаемой Швецией конфигурации на транспортном средстве Bv206 / BvS10. Для IRIS-T SL (Surface Launched) речь идет о версии управляемой ракеты IRIS-T увеличенной дальности. Система предназначена для применения на высоте до пяти км и дальности 10 км. ЗРК же NASAMS II уже используется вооруженными силами Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Испании и США.

Аналитики отмечают преимущества каждой из систем. Существует также мнение, что для использования ЗРК IRIS-T SL в качестве замены систем «Озелот» или «Стингер» он слишком велик. В результате о принятии каких-либо решений пока не сообщается.

Пусковая установка ЗРК NASAMS 2 на марше

Система противоракетной обороны – сложности и решения

По оценке аналитиков НАТО, распространение технологий тактических баллистических ракет достигло глобального масштаба. Некоторые государства Центральной и Юго-Восточная Азии, а также Ближнего Востока уже в начале следующего десятилетия будут располагать более 2 200 ТБР, имеющими различную дальность и типы ГЧ. Из них, около 600 ТБР будут иметь дальность полета более 2 500 км и смогут угрожать Центральной Европе. В частности, работы Северной Кореи над системами с дальностью более 9 000 км подтверждают эту тенденцию.

ТБР Северной Кореиs

Складывающаяся ситуация глобального распространения ТБР усугубляется тем, что состоящие сегодня на вооружении системы ПВО/ПРО испытывают большие сложности с их поражением. При этом, речь идет также о суббоеприпасах, которые на больших высотах отделяются от носителя и в качестве боевой ГЧ входят в плотные слои атмосферы.

В документах НАТО тактические баллистические ракеты, подлетающие к цели на сверхзвуковых скоростях (с высоким числом МАХа), называются чрезвычайно критичными. Поскольку их поражение крайне сложно из-за увеличенной дальности, улучшенной точности, резкого снижения показателей излучения и относительно небольших зон поражения.

Подобно тому, как перехват ТБР и их ГЧ в экзосфере (высота 800 — 3000 км) представляет собой технологический вызов, проблематичной остается и их поражение в нижних слоях атмосферы. Во-первых, требуется высокая точность для поражения одной ТБР: либо электронного оборудования ракеты, либо боевого заряда. Во-вторых, к этому моменту целью перехвата могут стать уже разделенные и попавшие в нижние слои головные части (суббоеприпасы).

Кроме того, специалисты отмечают, что система противоракетной обороны Запада испытывает методологические проблемы. До сих пор отсутствуют единые критерии, гарантирующие безопасную идентификацию положения боеголовки в TБР, различение приближающейся боевой головной части от ложной и классификацию типа боевой ГЧ.

Помимо этого, поражение носителя в зоне перехвата должно обеспечить, насколько возможно, предотвращение сопутствующего ущерба на земле от его суббоеприпасов. В этой связи химические и биологические (бактериологические) ГЧ, с давних времен считаются особо опасными. Поскольку разрушение их носителя (или самих боеприпасов) на высотах более 20 км приводит к значительному радиусу поражения на земле.

ПРО морского базирования

В настоящее время система противоракетной обороны НАТО располагает комплексом «Пэтриот» (Patriot PAC-3). Этот комплекс и подобные ему получили обозначение систем конечной фазы.

ПУ ЗКР «Пэтриот» на огневой позиции

Согласно используемой технологии «ударного поражения» (Hit-to-kill, HTK) требуется прямое попадание в приближающуюся цель. При этом, огневое управление PAC-3 выполняется с земли. Эксперты НАТО осознают недостаточные возможности «Пэтриота» для поражения TБР большой дальности в нижних слоях атмосферы, но рассматривают его, как значительный потенциал европейской ПРО в текущем ее состоянии.

Военно-морские системы ПРО, в сравнении с традиционными наземными комплексами имеют значительно большую гарантированную зону контроля, благодаря более совершенным техническим возможностям. По этой причине, Германия и Нидерланды планируют компенсировать возникающие бреши национальных систем противоракетной обороны адаптацией возможностей своих корабельных средств обнаружения. В частности, голландское подразделение международной промышленной группы «Талес» (Thales Nederland) готовит систему РЛС SMART-L MM/N (Multi-Mission /Naval), базирующуюся на галий-нитридной технологии.

РЛС SMART-L MM/N

Как вариант типичного сценария защиты от TБР, рассматривается применение фрегата F124 (тип «Саксония») ВМС бундесвера в качестве рациональной платформы, интегрированной в общевойсковую операцию. Корабль используется для получения, объединения (слияние) и обмена данными средств обнаружения (формирование так называемой сети сенсоров) с другими кораблями и летательными аппаратами ВМС Германии и союзных сил.

Фрегат F124 тип «Саксония»

Необходимые условия для будущего улучшения защиты с моря в долгосрочной перспективе включают в себя повышение производительности компьютерной обработки данных раннего предупреждения и РЛС в режиме реального времени. Основная идея для этого предлагается американской концепцией скоординированного взаимодействия (Coordinated Engagement Concept, CEC).

Согласно концепции, в интересах раннего предупреждения используются данные о цели с разных сенсорных платформ. Подобными платформами могут служить:

- системы морского базирования типа AEGIS SPY-1 (в будущем SPY-6);

- оборудование воздушного базирования E-2D AHE Advanced Hawkeye или JTIDS (объединенная система распределения тактической информации);

- интегрированная с ними в единую сеть наземная система противоракетной обороны на географически распределенных платформах.

Полученные и обработанные данные используются для предоставления всем потребителям единой картины воздушной обстановки.

Самолет ДРЛО E-2D AHE Advanced Hawkeye

По оценкам экспертов, с точки зрения сегодняшнего дня раннее обнаружение и поражение ТБР и их ГЧ, содержащих различные суббоеприпасы, возможно только с помощью CEC или аналогичной системы раннего предупреждения.

Системы ПРО морского базирования, обладая большими зонами охвата в сравнении с наземными системами, подобными PAC-3, в ходе боевых действий могут позволить отказаться от наземных РЛС раннего обнаружения. Например, в случае, если фазированные корабельные РЛС находятся вблизи от позиций вражеских ТБР в прибрежном районе. Они гораздо раньше обнаруживают угрозу и могут поражать ее на фазе взлета своими корабельными противоракетами.

Песпективные противоракетные проекты США и НАТО

Западные стратеги подталкивают Россию к созданию все более смертоносного оружия

Противоракетная оборона США и НАТО – фактор, повышающий градус противостояния в мире. Буксируемая надводная радиолокационная установка SBX, предназначенная для размещения в открытом океане. Фото с сайта www.mda.mil

Несмотря на колоссальные инвестиции и привлечение лучших инженерных кадров, современные американские и европейские системы ПРО пока не могут обеспечить защиту от российских стратегических ядерных сил. Однако стратеги НАТО верят, что настойчивыми интеллектуальными и финансовыми вложениями в новые противоракетные технологии они приближают тот момент, когда ракетно-ядерная угроза союзу Западного мира будет полностью ликвидирована.

Противоракетная система Twister

MBDA разрабатывает новую высотную ракету-перехватчик, которая должна стать первым шагом к созданию собственной европейской системы ПРО.

Объединяющий Германию, Францию, Финляндию, Италию, Нидерланды и Испанию проект Twister (Timely Warning and Interception with Space-Based Theater Surveillance) может быть реализован к 2030 году. Он предусматривает развертывание сети датчиков раннего предупреждения космического базирования. А также создание эндоатмосферного перехватчика, способного летать со скоростью более 5 Махов на высоте до 100 км для перехвата маневрирующих баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых или сверхзвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых планирующих блоков, противокорабельных ракет и истребителей следующего поколения.

Предполагается размещение перехватчиков на существующих и перспективных наземных и морских платформах.

Радар DARC

Для слежения за объектами в глубоком космосе Соединенные Штаты намерены развернуть в Великобритании радар Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Радиолокационная станция, состоящая из 10–15 параболических приемных антенн и 4–6 передающих антенн диаметром 15 м, будет занимать площадь около 1 кв. км.

Три радара ныне действующей системы СПРН США могут обнаруживать объекты на расстоянии до 20 тыс. км. Новая система DARC сможет увидеть объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тыс. км – то есть охватить орбиты большинства военных спутников России и Китая.

Предполагается, что еще два таких радара будут размещены в Австралии и в Техасе.

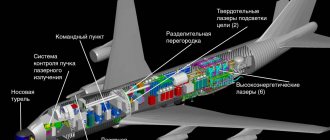

Программа Left of Launch

Корпорация Raytheon Missiles & Defense участвует в программе Пентагона Left of Launch, нацеленной на нейтрализацию ракетной угрозы еще до запуска ракет противника. Программа основана на упреждающем ударе с использованием новых некинетических технологий – таких как электромагнитное излучение, кибератаки, установка электронных жучков, нарушение систем связи и управления, систем наведения баллистических ракет, саботаж и диверсии. Raytheon делает ставку на использование технологии искусственного интеллекта.

Стратегия Left of Launch также лежит в основе стратегии британской противоракетной обороны. В частности, она является одним из главных направлений деятельности специалистов Центра противоракетной обороны Великобритании (UK Missile Defence Centre). Они изучают использование направленной энергии против баллистических или гиперзвуковых систем на стартовом этапе. И считают, что данная стратегия будет применима для нейтрализации угрозы от гиперзвуковых планирующих блоков.

Концептуальные проекты в области ПРО

20 февраля 2022 года президент Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США. Среди целей Космических войск были названы защита интересов США в космосе, «отражение агрессии и защита страны», а также «проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос».

В бюджете Белого дома на 2022 финансовый год для нового Space Development Agency было выделено 15 млн долл. на разработку «государственной эталонной архитектуры космического кинетического перехватчика для защиты в фазе разгона». Бюджет-2020 предусматривал 34 млн долл. на разработку и испытание к 2023 году прототипа космического оружия направленной энергии (лазерного) против межконтинентальных баллистических ракет на этапе их разгона. За пять лет на программу предполагается выделить 380 млн долл.

На 2022 год космические войска США запрашивают 17,4 млрд долл. – на 2 млрд больше по сравнению с 2022 годом.

Директор агентства по противоракетной обороне Джон Хилл считает, что НАТО уже располагает космическими средствами для отслеживания гиперзвуковых аппаратов. А перед Минобороны США стоит задача расширить космический сегмент ПРО и наладить систему передачи информации с космических спутников на противоракетные корабельные системы.

На концептуальном уровне агентство также разрабатывает некинетические средства нейтрализации гиперзвуковых блоков с использованием технологий искусственного интеллекта. Исходя из того, что противник также будет задействовать ИИ для связи, навигации и наведения ракет на цель, агентство рассматривает эту область как сферу возможного противодействия – например, в момент передачи корректирующих данных на ракету в полете.

Американские военные рассчитывают вывести на низкую околоземную орбиту спутники обнаружения гиперзвуковых ракет Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), которые будут действовать в связке с морскими радарами SPY-6 системы Aegis для наведения противоракет.

Также проводятся эксперименты по обнаружению гиперзвуковых ракет с помощью спутников на нетрадиционной для таких целей средней околоземной орбите. Новые спутники планируется оборудовать системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (Next Generation Overhead Persistent Infrared System – OPIR). Система должна обнаруживать инфракрасные шлейфы при запуске ракет, а затем передавать координаты другим спутникам и наземным станциям.

В мае 2022 года Пентагон заключил контракты с компаниями Raytheon и Millennium Space Systems (входит в Boeing) на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP). Первые испытания намечены на 2022 год, а в случае успеха группировку развернут к 2029 году.

Также Агентство противоракетной обороны США исследует возможности применения системы OPIR в виде сотен малых спутников с инфракрасными датчиками на низкой околоземной орбите. Использование низкой орбиты выглядит наиболее эффективным для контроля гиперзвуковых целей. Пентагон считает критическим для ПРО США развитие программы агентства DARPA Black Jack, поскольку она позволит использовать в военных целях коммерческие спутники.

Пентагон проводит исследования по размещению лазерного и пучкового оружия в космосе, продолжает секретную программу с космическим многоразовым аппаратом X-37B, вероятным носителем экспериментального противоспутникового лазера.

Спутники-москиты и призрачный флот

Космические программы Пентагона засекречены, что создает дополнительные риски для стратегической стабильности. Известно, что в США помимо многоразовых космических гиперзвуковых систем ведутся проекты по созданию миниатюрных космических аппаратов, проекты по перехвату космических аппаратов с применением спутников-инспекторов, по кинетическому и некинетическому воздействию на спутники. Особенно опасны проекты по направленному воздействию на системы управления ядерным оружием. Наблюдается тенденция к обеспечению взаимозаменяемости противоракетного и противоспутникового оружия.

Американские активы в космосе все более интегрированы и взаимозаменяемы. США рассчитывают одержать победу в гонке вооружений, в том числе за счет подключения союзников США к совместным проектам для объединения средств и технологий.

В частности, Франция разрабатывает проекты по созданию спутников с лазерным оружием для защиты других объектов в космосе от потенциальных угроз. К космическим проектам, помимо государств из так называемой пятерки Five Eyes, подключаются операционные центры Новой Зеландии и Японии. Унификация вооружений и объединение потоков данных приносят экономию расходов.

ВМС США вынашивают планы по размещению средств ПРО на кораблях-роботах. В 2022 году Соединенные Штаты провели испытания с запуском противоракеты SM-6 с безэкипажного военного корабля. В рамках концепции «призрачного флота» (Ghost Fleet) ВМС США рассчитывают получить целый флот роботизированных кораблей.

Защита, подрывающая безопасность

Существующая система ПРО в Европе пока недостаточно эффективна для защиты от ракетной атаки из России. Военные НАТО стремятся избавиться от этого недостатка, развивая сетецентрическую систему слежения за воздушным и космическим пространством, интегрируя разнообразные морские, наземные, воздушные и космические средства слежения и наведения, объединяя в сеть противоракетные средства поражения. Конечная цель очевидна – обеспечение безопасности Европы за счет нейтрализации российского потенциала СЯС.

Возникающие «прорывные технологии» создают напряженность в международных отношениях. К примеру, сам факт существования программы Left of Launch может являться фактором, подрывающим стратегическую стабильность. Ибо дает повод сомневаться в гарантированной способности нанести ответный ядерный удар – и соответственно создает стимулы для нанесения упреждающего ядерного удара для стороны, которая почувствует уверенность в своих ударных средствах в рамках Left of Launch.

Противоракетная оборона США и НАТО являются фактором, поднимающим градус противостояния в мире и провоцирующим Россию на создание более разрушительных и смертоносных вооружений.

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ.

Сравнительные возможности систем ПРО

Согласно публикациям, проведенные в 2009, 2010 и 2012 гг. на Западе исследования в интересах ПРО дали положительный результат относительно возможностей поражения ТБР в нижних слоях атмосферы. Комплекс «Пэтриот» PAC-3 и аналогичный ЗРК тактической ПВО MEADS/TLVS продемонстрировали вероятность прямого попадания более 70 процентов, а вероятность уничтожения цели при двойном пуске противоракет PAC-3 – почти 90 процентов.

ПУ ЗРК MEADS

Отмечается, что похожую работу провели Франции и Италии. ЗРК SAMP/T универсального базирования и система конечной фазы на базе ASTER30 показали прогнозируемую вероятность прямого попадания от 65 до 75 процентов.

Также установлено, что максимально возможная вероятность прямого попадания этих оборонных систем зависит от траектории полета и скорости подлетающей TБР. Во-первых, уязвимость ракеты возрастает после ее погружения в более плотные слои атмосферы. Во-вторых, угол такого входа с увеличением дальности пуска ракеты становится более пологим.

ПУ ЗРК ASTER30

Считается подтвержденным, что скорость TБР большой дальности, российских МБР типа RS-12M1/2 «Тороль-М», подобных северокорейских, иранских, пакистанских и китайское разработок, например: Taepo-Dong 2, Shahab 3 или BM25 Musudan, Agni III и JL-2 (CSS-NX-5) – после входа в атмосферу замедляется. Для TБР с дальностью более 2000 км подобные особенности ожидаются уже на высоте около30 км.

МБР «Тополь М2»

Система противоракетной обороны THAAD

Оборонительным комплексом заатмосферного перехвата (уровень экзосферы) считается «Тэд» (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD). Высота его эффективного применения составляет более 20 км. Комплекс использует кинетические ГЧ (Kinetic Kill Vehicles, KKV) с высокой кинетической энергией (более 200 МДж). Система противоракетной обороны, основанная на системах THAAD или комплексах «Пэтриот» PAC-3 и MEADS/TLVS, использует одну и ту же традиционную технологию HTK. Но размеры прикрываемого района сильно различаются.

ПУ комплекса ПРО THAAD

Принятая на вооружение ВС США система ПРО дальнего перехвата (Upper Layer-System) THAAD должна гарантировать уничтожение тактических баллистических ракет подлетающих под различными углами на больших высотах (Upper Keep-out Altitude). Дальность обнаружения цели ее РЛС с фиксированной антенной и электронным отклонением луча может превышать 450 км. При этом, якобы обеспечивается требуемое раннее обнаружение и идентификация TБР, а также различение боевых и ложных ГЧ, что ранее с использованием систем прошлого поколения было не достижимо.

Согласно расчетам на примере Германии, в случае задействования THAAD в Европе в сравнении с PAC-3 и MEADS/TLVS потребовалось бы во много раз меньшее количество пусковых позиций, для покрытия всей территории страны.