Человек в своем развитии постоянно руководствовался целесообразностью и крайней необходимостью. Это хорошо заметно, когда смотришь на орудия человеческого труда, оружие и технические изобретения. Сначала охота, потом война – эти два фактора всегда были двигателем прогресса, толкая человечество на новые хитроумные изобретения. Сначала для охоты использовались примитивные топоры и копья. Аналогичным образом было и вооружение первобытных племен. Спустя определенный промежуток времени настал черед колесу и луку со стрелами. Человечество быстро осознало преимущество новых изобретений, стараясь использовать их в военной сфере.

Первые огнестрельные образцы

Оружия всегда шло в авангарде человеческой мысли. Часто становясь не только средством добычи пропитания, но и инструментом насилия. Для вооружения солдат использовались одни виды и типы военной техники, для бытового применения, в частности для охоты, применялись другие охотничьи средства и приспособления. Только появление пороха расставило все точки над «i», выдвинув на первое место гладкоствольное оружие. Порох не только перевернул преставление о возможной силе и мощи оружия, но и предоставил человеку раз и навсегда закрепить за собой право самого сильного на планете. Получив в свои руки такое мощное средство, каким являлся неприглядный на вид порошок, человечество не преминуло воспользоваться его колоссальной силой.

Никогда ранее люди не имели в своем распоряжении ничего подобного. Надежный и проверенный в боях и на охоте лук, катапульты и баллисты, только поначалу могли успешно конкурировать с огнестрельным оружием. Однако технический прогресс не стоял на месте. Шло время, появились новые средства производства, благодаря которым огнестрельное оружие обрело свою истинную мощь и могущество.

Технические характеристики

Но пока оружие не претерпевало серьёзных изменений. И такой консерватизм в военном ремесле сделал своё дело: ружья, принятые в разных странах, были довольно близки по техническим характеристикам, размеру, весу, калибру. По мере развития оружейной промышленности все государства стремились унифицировать своё оружие, приняв для использования одну-единственную модель. Получалось это так себе, и на вооружении одновременно могли находиться сразу несколько разных мушкетов.

Одни и те же модели ружья использовались десятилетиями. Из «Браун Бесс» британцы стреляли и в Семилетнюю, и в наполеоновские войны, а прусский «Потсдамский мушкет 1723 года» применялся ещё при Ватерлоо.

Солдаты 34, 35 и 36 пехотных полков с ружьями «Браун Бесс», 1755 год

Калибр ружей находился в пределах от 19 до 15 мм. Причём постепенно и мушкет, и пуля становились всё легче, а калибр уменьшался.

Французы в эпоху революции дошли до того, что диаметр боеприпасов уменьшился аж до 15,5 мм. Причина проста — из-за развала производства в революционные годы стволы ружей стали менее качественными, и плотно прилегающая пуля могла послужить причиной разрыва. Да и солдат начали обучать гораздо хуже. Они больше не могли поддерживать принятый темп стрельбы, тратя слишком много времени на заряжание.

Так что все наполеоновские войны «непобедимая» французская пехота провела с болтающимися в стволе мушкета пулями, что не самым лучшим образом сказывалось на точности.

Англичане и пруссаки, гордившиеся своими ружьями, работу французских оружейников не ставили ни в грош.

Вес изделий обычно находился в пределах 4,6-4,7 кг — что заметно тяжелее современного стрелкового оружия пехоты, но не слишком отличается от винтовок конца XIX века, с которыми европейские армии воевали ещё во Второй мировой войне.

Гладкоствольное оружие на заре своего появления

Первые практические опыты с порохом, проводимые в Китае показали огромную мощь нового вещества. Неприглядный на первый взгляд в обычных условиях порошок, под воздействием искры, пламени или высокой температуры, выделял большое количество продуктов горения, которые при правильно использовании выполняли огромную полезную работу. Этим уникальным свойством воспользовались первыми народы Востока, где был создан фейерверк, в боевых действиях использовались первые примитивные ракеты. В дальнейшем военная техника получила стремительное развитие, результатом которого стало появление огнестрельного оружия. В XIV веке практически все ведущие европейские армии, войска восточных владык начинают получать первые образцы огнестрельной техники.

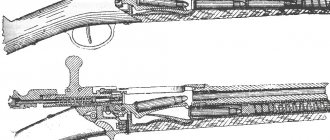

Старинный ствол

Сначала робко далее все стремительнее и стремительнее новый вид вооружения завоевывает свои позиции, становясь основным видом вооружений в сухопутных армиях и на флоте. Первые образцы имели самую простейшую конструкцию. Основу любого огнестрельного оружия составлял металлический ствол. Первоначально его собирали из пластин, стянутых стальными кольцами. Впоследствие ствол стал напоминать металлическую трубу, имеющую один шов. Естественно, когда кузнечное мастерство и сталелитейная отрасль пребывали еще в зачаточном состоянии, качество изготовления стволов оставляло желать лучшего. Первые образцы огнестрельной военной техники, включая ручное стрелковое оружие и артиллерию, были гладкоствольными.

Со временем претерпели изменения форма ложа оружия, модернизировался курковый механизм, улучшалось качество изготовления стволов, однако основная концепция долго время оставалась неизменной. В течение последующих шести веков гладкоствольное оружие принципиально не менялось, оставаясь главным видом вооружения для армии. На оснащении армий поступают аркебузы и пищали, мушкеты и ружья. Меняются времена, меняются и размеры стрелкового оружия. Появление пистолетов внесло изменения в гражданский образ жизни. Гладкоствольные ружья и пистолеты становятся обязательным атрибутом состоятельного человека. Уходят в историю приемы охоты с помощью лука и арбалета.

В частном порядке гладкоствольное охотничье оружие становится излюбленным инструментом охотников-профессионалов и любителей.

Классика

Основной причиной растущей популярности этого вида вооружения стала его простая конструкция, большая поражающая способность и возможность поразить цель на значительные расстояния. Даже при появлении нарезного оружия, охотничьи стволы не утратили своих позиций. Охотничье ружье становится культовым оружием, прочно вошедшим в обиход человека.

Точность и дистанция выстрелов

Если взять мушкет XVIII века, установить его под углом в 45 градусов и выстрелить, то предельная дистанция полёта пули составит всего тысячу метров. Конечно же, никто таким экзотическим способом не стрелял, и потому максимальная дистанция выстрела при горизонтальном положении ружья не превышала 250 метров. Причём даже это — совсем небольшое — расстояние считалось не слишком-то эффективным. Рекомендовалось начинать пальбу с 200 метров, а самый лучший результат достигался при стрельбе почти вплотную — 100 метров и меньше.

Но это ещё что. Вооружённым пистолетами кавалеристам предписывалось делать залп в упор, потому что уже на расстоянии двадцати шагов попасть из гладкоствольного пистолета по врагу крайне затруднительно. Тем более верхом на лошади.

Реплики английских кремнёвых пистолетов XVIII века

На ту же тему

Какими бывают штыки: из дубины в открывашку

Стрельба на большом расстоянии лишь расходовала патроны и потому всячески пресекалась командирами. Более того — противник, отличающийся хорошей подготовкой и стойкостью, мог, не делая выстрелов, сблизиться, сделать мощный залп всей линией пехоты и «ударить в штыки».

Такая тактика принесла немало побед и революционной французской армии, и русским полкам Суворова.

Но даже с ближней дистанции точность была никудышной. В среднем отклонение пули от линии стрельбы составляло более полуметра, так что для поражения врага мог применяться лишь массированный огонь плотно построенных в линию боевых порядков.

Темп стрельбы

Заряжание мушкета XVIII века происходило в 12 приёмов. Все они чётко регламентировали действия солдата — от изготовки ружья к выстрелу до нажатия спускового крючка.

Заряжание мушкета в 12 приёмов

Рекруты заучивали приёмы до автоматизма, чтобы в бою обеспечивать максимальный темп стрельбы. Именно скорострельность пехоты была ключевым средством победы.

На ту же тему

Отрепетированная война: что такое линейная тактика?

На малой дистанции боя та сторона, которая могла обеспечить наибольшую массу свинца, летевшего в неприятеля, чаще всего становилась победителем.

Поэтому солдаты прусского короля Фридриха Великого, чья армия состояла из отребья, собранного вербовщиками по всей Европе, полагались не на стойкость, а на выучку и скорость стрельбы. И чаще всего это отлично работало.

В 1783 году прусский генерал-лейтенант граф Ангальтский с гордостью писал, что во время учений его пехотинцы в минуту делали семь выстрелов и шесть раз успевали перезарядить ружья. Прусский устав 1779 года требовал от всех пехотных командиров добиваться темпа в четыре выстрела в минуту. Такой результат давался лишь при идеально построенном ежедневном обучении и требовал больших расходов на порох и пули. Поэтому бо́льшая часть европейских армий считала достижение темпа в два-три выстрела в минуту вполне достаточным для победы.

Прусская пехота прикрывает отступление своих войск в Колинском сражении, 1757 год

Именно с такой частотой стреляли русские и французские войска эпохи наполеоновских войн. Но как только во время больших кампаний в полки приходили плохо подготовленные новобранцы, скорострельность резко падала.

Уход за оружием

На ту же тему

Чёрный порох, что ж ты вьёшься…

Несмотря на простоту конструкции, ружья требовали постоянного ухода. Это было связано с применением дымного «чёрного» пороха, который быстро загрязнял ствол сажей и несгоревшими частицами. Считалось, что, сделав не более 60-65 выстрелов, необходимо прекратить огонь и тщательно промыть ствол. Для этого надо было разобрать оружие — то есть во время боя такая операция была совершенно невозможной.

Так что в ходе большинства сражений эпохи «войн в кружевах» солдат успевал сделать совсем немного выстрелов.

Ровно 60 патронов лежало в патронной сумке русского пехотинца в 1812 году. Считалось, что такого запаса вполне достаточно для самого ожесточённого сражения. Немного? Но ход боя в те времена состоял из долгого ожидания, порой под артиллерийским огнём противника, медленного — строевым шагом — сближения с неприятелем, а потом обмена выстрелами, после которого слабейшая сторона ретировалась.

На ту же тему

Оружейный хай-тек XVIII столетия

Кстати, разнобой вооружения совершенно не мешал воевать, потому что пули в то время или изготавливались полковыми мастерами, или даже отливались самими солдатами. Пехотинец должен был сам позаботиться о том, чтобы ему было чем стрелять.

Ещё быстрее, чем ствол, продуктами горения забивалось затравочное отверстие, через которое пламя с полки кремнёвого замка поджигало порох в стволе. Его очистка была куда проще и могла осуществляться прямо в бою с помощью специальной длинной и прочной иглы. Такую иглу носили на цепочке, прикреплённой или к ремню патронной сумки, или к пуговице мундира.

Несмотря на уход, кремнёвые мушкеты отличались частыми осечками. Одна на шесть выстрелов считалась приемлемым результатом. А у нерадивого солдата мог сорваться и каждый второй выстрел.

В сырую погоду порох терял свои горючие свойства, и число осечек возрастало. Ну а воевать в дождь считалось почти невозможным.

Очень важной частью оружия был небольшой кремень, удар которого вызывал искры, поджигавшие порох. Его хватало на 50 выстрелов, после чего надо было ослабить винт и установить новый. Запас кремней солдат всегда носил с собой.

Огнстрельное оружие в русской армии с XIV до винтовки Мосина

Пехотная фузея 1715 года С 1731 года все фузеи, за исключением тех, что предназначались для гарнизонной пехоты, стали делаться не с железным, а с медным прибором, хотя железный прибор удешевлял фузею на рубль. Пошли на это удорожание, потому что медь не ржавела, и не требовалась частая замена деталей.

Говоря об оружейном производстве в России, можно смело назвать XVIII век началом унификации оружейных образцов.

В XVIII веке фактически можно выделить следующие:

Для пехоты — фузея солдатская, солдатская гвардейская, егерская, офицерская и штуцер.

Для кавалерии — фузея драгунская, драгунская гвардейская, карабин гладкоствольный, карабин винтовальный и пистолет.

Несколько особняком стояли ручные мортиры и мушкетоны.

Фузея,штуцер и ружье армии Петра I (первая четверть XVIII в.)

Необходимо отметить факт появления в XVIII веке и нестандартного оружия. Своим возникновением оно обязано необычному стечению обстоятельств.

Когда Петр I гостил в Пруссии, он получил от короля Фридриха-Вильгельма II довольно-таки оригинальный подарок. Это были янтарные настенные панели, которые изготавливались для одной из комнат строившегося Потсдамского дворца.

Трудности, возникшие при изготовлении этого шедевра, не позволили его завершить. И тогда известный своей скупостью Фридрих отдал Петру I уже ненужные янтарные панели. Так в России оказалась знаменитая Янтарная комната.

Кремневый карабин. Мастер Берешня, 1660-1670 г.

В благодарность за этот презент Петр отправил в Пруссию 55 русских солдат огромного роста, зная, что в Потсдамскую гвардию набирались только великаны. Естественно, солдаты были обмундированы и вооружены здесь, в России.

Сохранились документы о том, что в 1716 году на Тульском оружейном заводе были заказаны 36 фузей «на великанов» по берлинскому образцу для прусских гренадер. Вероятно, именно эти ружья послужили прототипом фузей, которыми впоследствии были вооружены русские гвардейцы.

Егерские ружья были легче и несколько короче обычных солдатских: это обусловлено спецификой ведения боя. Первые егерские команды были созданы в 1765 году. В задачу егерей — легких стрелков — входило ведение огня по офицерам и унтер-офицерам атакующего противника.

Кремнево-ударные ружья. Изготовлены в России, 1780-е годы.

Надо сказать, что в егеря подбирались юркие, энергичные солдаты ростом не более 167 см. Поэтому, если гренадеры имели ружья длиной 155-160 см, то для егерей фузеи должны были быть не длиннее 115-130 см. Штуцеры имели довольно короткие стволы с нарезами.

Первое упоминание об изготовлении штуцеров на Тульском оружейном заводе мы находим в документах 1715 года, но тогда их было сделано очень мало. Штуцеры поступили на вооружение в егерские части, причем только для первой шеренги. В 1786 году на батальон егерей (907 человек) полагалось 66 штуцеров.

Вероятно, причина была не только в том, что заряжать винтовки было труднее и дольше, чем гладкоствольные ружья, но также и в их дороговизне. Если фузея с медным прибором стоила 3 рубля 50 копеек, то штуцер в 1782 году стоил 5 рублей 23 копейки.

Офицерские ружья отличались большим разнообразием декора и используемого материала. Богатство убранства ружья зависело от состоятельности офицера, его заказавшего.

Еще с 1704 года известно о том, что у драгун были свои фузеи, хотя их скрупулезных описаний в этот период еще нет. В указе от 1715 года указан калибр для ружей нижних чинов: 0,78 дюйма.

По документам 1718 года, на изготовление ствола пехотной фузеи требуется 20 фунтов железа, а драгунской — 18,5 фунтов (русский фунт — около 410 г). Естественно, что кавалеристу полагался облегченный образец.

В регулярной кавалерии пистолеты были введены сразу, как неотъемлемая часть вооружения всадника. Все тот же указ 1715 года подводит итог многолетнему боевому применению пистолетов и определяет образец, который просуществовал 20 лет без малейших изменений. Длина общая — 53,5 см, длина ствола 35,7 см, калибр 17,3 мм, вес 1,3 — 1,5 кг.

В 1735 году чуть видоизменился ружейный прибор, прочие же детали ружей оставались постоянными вплоть до конца XVIII столетия.

Интересно, что в указанный период были приняты на вооружение карабины, причем гладкоствольных карабинов требовалось 27 600, а нарезных — 5520 штук.

На каждое ружье полагалось по 100 патронов: 20 при солдате в патронной суме, 30 в полковых ящиках, 25 в армейском обозе и еще 25 — в армейских складах. Основными государственными поставщиками были Тульский, Олонецкий и Сестрорецкий оружейные заводы.

Начало XIX столетия характеризовалось постоянными военными действиями, которые требовали громадных затрат, и поэтому государственные субсидии для заводов, в том числе оружейных были снижены. В результате срок эксплуатации оружия увеличивался. В этот период официальный срок службы ружья составлял 40 лет.

После Войны 1812 года отечественные заводы еще очень долго занимались починкой и переделкой трофеев, что сделало оружие российской армии еще более разнообразным. В это время имели хождение более двадцати пяти калибров, и только в 1821 году запретили впредь переделывать и чинить старые ружья на заводах.

Начало XIX столетия стало временем расцвета кремнево-ударных замков.

Пехотное ружье образца 1808 года имело калибр 17,7 см, длину ствола 115 см, длину общую со штыком 185-190 см, вес без штыка 4,8 кг, вес порохового заряда 8,5 г, вес пули 27,7 г, начальную скорость пули 460-520 м/сек. Это ружье служило образцом многих кремнево-ударных, заряжающихся с дула ружей.

Опыты по созданию капсюльных систем велись еще с конца XVIII века. Гремучие составы изобрели во Франции. Главный королевский врач Буайен в 1774 году открыл гремучую ртуть и исследовал ее свойства. В 1778 году знаменитый химик-экспериментатор К.-Л. Бертолле открыл тот самый состав, который мы сейчас называем бертоллетовой солью. Но французы не применили свое открытие в военных целях, это сделали англичане. И в 1807-1825 годах в Европе появляются первые экспериментальные капсюльные ружья.

Устройство капсюльного замка: а) замочная планка, б) брандтрубка, в) боек, г) курок, д) спусковой крючок, е) предохранитель.

В 1825 году на русский престол вступил император Николай I. Почти сразу он занялся вопросами, связанными с перевооружением армии.

При Николае Павловиче новые модификации ружей начали появляться одна за другой. Простое перечисление лет, когда проводилась модернизация вооружения, — 1826, 1828, 1839, 1844, 1845, 1852, 1854 годы — красноречиво говорит о том, сколь пристальное внимание император уделял данному вопросу.

В 1831 году был даже заключен договор с Англией о поставке ста тысяч ружей для российской армии.

Уверенность в добросовестности британских фабрикантов была поколеблена сразу. Из 85 тысяч только 8682 ружья оказались годными без доработок. Что же до остальных 76 318 единиц, то они распределились следующим образом: 23 416 ружей, которые после мелких доработок можно признать годными; 32 975 ружей, требующих крупных доработок; 6153 — подлежащих заводской пробе; 5196 — сомнительных; 7768 — негодных, с трещинами и, наконец, 810 — негодных совсем. Кроме того, почти все ружья были разной длины.

После этого неудачного опыта с зарубежными поставками в России был взят курс на развитие отечественного оружейного производства.

В 1844 году последовал приказ о переделке всех кремнево-ударных ружей на капсюльные по французскому образцу.

Затем производство на заводах кремнево-ударных ружей прекращается, и начинается выделка капсюльных ружей следующих семи образцов: пехотное ружье (1845), казачье ружье (1846), драгунское ружье (1847), солдатский пистолет (1848), карабин (1849), штуцер (1849) и офицерский пистолет (1849). Именно для царствования Николая I характерно, что новые образцы поступают в войска сразу по их утверждении.

Образцы ружей русской армии середины XIX века.

Одобренный Техническим комитетом в 1852 году, новый образец ружья не был утвержден императором, ибо его вес превышал предыдущий на 29 золотников, то есть на 123,5 г, и только после уменьшения веса утверждение состоялось.

К ружью образца 1852 года в 1855 году были введены новые цилиндрополушарные пули Нейслера, благодаря которым дальность стрельбы из гладкоствольных ружей увеличилась почти вдвое.

История появления этих пуль довольно любопытна.

Во время одной из вылазок защитники Севастополя нашли у пленного француза пачку патронов с пулями особого устройства. Пленный объяснил, что это секретные пули для гладкоствольных ружей, которые летят на 400 и более метров.

Патроны были направлены в Санкт-Петербург, где их исследовал Технический комитет.

Пули Нейслера к пехотному ружью XIX века

18 февраля 1855 года император Николай I умер. Новые пули были утверждены уже при императоре Александре II приказом от 18 марта.

Образец 1852 года был последним гладкоствольным ружьем. Уже через два года принимается образец «переделочного» ружья с нарезами в канале ствола.

Середина XIX века характеризуется появлением конвейеров, которые позволили производить патроны единого образца в количестве, достаточном для нужд армии.

Возможность серийного изготовления патронов дала толчок к разработке казнозарядных ружей.

Миллионы заряжавшихся с дула капсюльных ружей лежали на складах европейских стран. Объявлялись конкурсы на лучшую переделку старых, заряжающихся с дула ружей, на новую казнозарядную систему.

Не осталась в стороне от этого движения и Россия. Членами Технического комитета были самые светлые умы России своего времени, а их кругозор и знание общей ситуации давали им возможность правильно определять образец, который не только мог быть употребим в войсках, но и который могла бы освоить наша промышленность. Так, систему капитана-лейтенанта Баранова, которая очень понравилась цесаревичу Александру Николаевичу, решили производить на Ижевском оружейном заводе.

Винтовкой Баранова вооружили матросов Завод получил заказ на производство 10 000 единиц, но, когда почти все ружья уже были изготовлены, Технический комитет выявил, что система чешских оружейников Крика гораздо дешевле в переделке и проще в эксплуатации. Оружейные заводы стали изготавливать переделочные системы Крика, тогда как барановские ружья решили отдать на флот.

Технический комитет вполне афористично объяснил свое решение: «Солдат без ружья — не солдат, а матрос без ружья — матрос».

Также рассматривались системы Тьерри-Альбини, Снайдерса, Грина, Бельямина и многих других. В основном они относились к так называемым табакерочным (крышка казенной части ствола откидывалась вбок или вверх) и более или менее походили друг на друга. Курок с бойком оттягивался, и после вкладывания патрона и закрытия крышки нажимался спусковой крючок.

Переделочные ружья с табакерочным затвором. Схематичное изображение.

В середине 1860-х — начале 1870-х годов специалисты двух стран, независимо друг от друга, совершили важное открытие.

В 1866 году во Франции Шаспо изобрел скользящий затвор. А в России в это же время два капитана — Горлов и Гуниус, проходя стажировку в Соединенных Штатах, почти до неузнаваемости переделали винтовку американского полковника Бердана. Американская табакерочная система была заменена скользящим затвором.

Винтоака Бердана № 2 («Русская винтовка») Во всем мире эта система получила название русской винтовки, а в России, ее назвали винтовкой Бердана № 2. В Русско-турецкую войну 1877-1878 годов наша армия была вооружена винтовками системы Крика, а полки Гвардейского корпуса получили на вооружение новую систему Бердана № 2.

Турецкая же кавалерия имела американские магазинные винтовки Винчестера, так называемое гражданское оружие, обладающее очень низкой убойной силой.

Винтовки системы «Винчестер»

Поначалу русских солдат ошеломил шквал пуль, ибо скорострельность винчестерских ружей была по тем временам неслыханной, но вскоре они поняли, что эти пули могут вызвать лишь временный болевой шок, но не убить. И на ливень пуль противника русские пехотинцы отвечали спокойным прицельным огнем, как на стрельбище.

В конце XIX века шло интенсивное развитие магазинных винтовок. В 1883 году мастер офицерской стрелковой школы Квашневский предложил четырехлинейную винтовку с восьмизарядным подствольным магазином.

Технический комитет решил, что подствольные магазины неприемлемы для винтовок военного образца.

Всеобщий интерес вызвала винтовка гвардейского капитана С.И. Мосина, которую он представлял комиссии всякий раз в новых модификациях.

Трехлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 года Мосин победил в соперничестве с Л. Наганом, и в 1891 году был принят на вооружение его образец трехлинейной винтовки, который прослужил в войсках более пятидесяти лет.

каталогКаталог холодного оружияШтыки, ножи, кинжалы (фото, ТТХ)

разрешенияРегистрация оружия (получение разрешений)

продажаКак продать свое оружие

хранениеКто и как часто может проверять условия хранения оружия

ещеПокупка патронов, пороха, пуль и тд.

лицензииПриобретение холодного оружия

© 2022 GunsLaw

Карта Почта: [email protected] О проекте

Лицензии:

Нарезное Гладкоствольное Самооборона Холодное Коллекционирование

Разрешения:

Получение Продление Переоформление На кортик

Дополнительно:

Наследование Мед. справки Покупка патронов Каталог холодного оружия

У англичан ружья кирпичом не чистят

Атмосфера пышности, царившая на полях сражений XVIII столетия, требовала, чтобы оружие было самым лучшим образом вычищено, металлические части блестели на солнце, а кожаные ремни покрыты свежим слоем белой краски.

Сразу вспоминается рассказ Н. Лескова «Левша». «У англичан ружья кирпичом не чистят», — говорил русский оружейник императору о том, как ухаживают за мушкетами будущие противники русских в Крымской войне. Но на самом деле, слова Левши имеют отношение к позднейшей эпохе распространения нарезного оружия, которое действительно не стоило чистить песком или кирпичной крошкой.

На протяжении всего XVIII века именно так чистили гладкоствольные мушкеты и англичане, и русские, и французы. Прочная ружейная сталь почти не страдала от грубого абразива, а если за долгие годы ствол оказывался «расточен» и немного увеличивал свой калибр, — ничего страшного. Всё равно вести прицельный огонь не требовалось.

Несмотря на то, что в работах XIX и ХХ веков часто принято отзываться об огнестрельном оружии XVIII века с пренебрежением, мушкеты армий Румянцева, Фридриха Великого или Морица Саксонского были эффективным оружием. Они полностью справлялись с теми задачами, что ставили перед ними полководцы. Хотя изобретатели Галантного века предвосхитили почти все инженерные решения, принятые уже в XIX столетии, производить сложное оружие было слишком дорого. Полученный эффект не окупал затрат. Революция вооружения случилась, лишь когда возможности индустриальной эры сделали доступным то, что раньше считалось вершиной оружейного мастерства.

Британский опыт

Пожалуй, более всего идеей точной стрельбы по противнику увлеклись англичане.

В 1756 году в колониях был создан 62-й королевский американский стрелковый полк, который планировалось применять против французов, угрожавших британским владениям в Новом Свете. Что характерно, большую часть рядовых и офицеров новой части составили немцы, которые в то время считались прирождёнными стрелками.

Уже в наполеоновскую эпоху, в 1803 году, появился 95-й стрелковый полк. Тот самый, в котором служил знаменитый лейтенант Шарп из романов Бернарда Корнуэлла и сериала с Шоном Бином.

В стремлении создать идеальную военную часть британское командование даже пошло на неслыханную вольность — в стрелковых частях практически не применялись телесные наказания.

Это в те времена, когда войско без порки считалась не регулярной армией, а бандой грабителей и убийц.

Консервативным британцам был не чужд интерес к техническим новикам. В годы Войны за независимость США майор британской армии Патрик Фергюссон сформировал и вооружил особыми казнозарядными нарезными ружьями целый отряд. Стрелки Фергюссона продемонстрировали превосходные результаты, делая в минуту до четырёх-пяти выстрелов. Для нарезного оружия — отличный показатель. Однако ружья новой модели оказались феноменально дорогими и нуждались в регулярной и самой тщательной чистке. При этом они очень часто ломались, требуя ремонта у лучших оружейников, отчего стали лишь экспериментом и вскоре были забыты.

Британский стрелок с винтовкой Фергюссона