Главная » Реальная история » История Войн » Метательные орудия древности

История Войн

admin 08.06.2019 10146

20

в Избранноев Избранномиз Избранного 3

Существует мнение что метательные орудия это вымысел историков, что с материалами, существующими в то время, такие машины вообще невозможно построить. Но существуют вполне работоспособные современные реконструкции. Я не сторонник ни одной из теорий только потому что к каждой конструкции нужно подходить отдельно. Я только представляю Вам попытку систематизации метательных орудий.

Если собрать воедино названия метательных орудий древности, получится внушительный список на много десятков терминов (даже если не брать экзотические языки Востока). Палинтон, онагр, скорпион, анжен, фундибул, эспрингаль, робине, мангонель, калабра… Недолго и запутаться во всем этом великолепии и решить, что типов осадных орудий — примерно столько же, сколько разновидностей мечей. Но это, конечно же, было бы ошибкой.

Принципы действия осадных машин

Все метательные машины, кроме сифонофора, можно поделить на три категории по тому, какая сила используется для запуска снаряда.

Тенсионные машины работают по той же схеме, что и лук: разгибаясь, плечо машины посылает снаряд вперед. Этот метод великолепен, так сказать, «в малых формах», то есть для ручного и легкого стационарного оружия, но при увеличении размеров оказывается, что очень трудно подобрать удачные параметры лука. К тому же нередко лук в процессе ломается — с весьма и весьма неприятными последствиями. Тенсионные машины — самые легкие из всех.

Торсионные машины используют более хитрый метод. В пучок натянутых воловьих жил или веревок вставляется рычаг, который вращают до тех пор, пока он не дает должной силы натяжения. Потом его еще доворачивают зарядным механизмом, и, когда рычаг отпускают, сила скрученных жил посылает снаряд. Торсионная машина — это гораздо более совершенная и сложная технология, но она дает заметно больше возможностей.

С ходу представить себе работу торсионной машины может быть непросто; но попробуйте растянуть между пальцами двух рук обычную канцелярскую резинку, вставить в нее карандаш и закрутить. Принцип сразу станет понятен…

Наконец, гравитационные машины работают на обычной силе тяжести — то есть противовес запускает снаряд. Такая конструкция оправдана лишь для самых больших машин, когда добиться нужного усилия от торсионной схемы становится невозможно.

На самом деле наука знает всего-то четыре типа доогнестрельных метательных орудий (ручное оружие — луки, арбалеты, пращи — из рассмотрения исключаем). Это катапульта, баллиста, требюше и сифонофор. И все эти калабры, робине и онагры — суть просто разновидности первых трех из них. Сифонофоры с успехом применялись только одним народом, а потому обилием подвидов похвастаться не могут.

Нередко оказывается даже, что очередной «новый тип осадного орудия» — суть не что иное, как имя собственное, данное солдатами своей любимой баллисте. Так, в позднейшие времена у итальянских кондотьеров каждую бомбарду или пушку называли по имени; метательные орудия древности реже удостаивались личных имен, но все же это случалось…

Тут надобно заметить, что немалую путаницу в классификацию осадных орудий вносят древние хронисты и историки. Ведь никак нельзя не упомянуть о машинах, метавших камни при легендарной осаде крепости такой-то, но… сам историк эту машину в глаза не видел. Зато он неплохо (как ему кажется) представляет ее себе внешне и хочет донести эти сведения до потомков.

Вот и появляются чудо-рисунки, изображающие механизм, который ни один инженер на свете работать не заставит. Особенно такими картинками славится, например, Полибий, оставивший нам ценнейшие сведения о римской военной науке времен Пунических войн. Вегеций, знатный вояка, испытывал большие проблемы с пропорциями при рисовании. А потомки гадают: так чем же, черт возьми, вооружались эти древние?

Другое дело — Леонардо да Винчи: этот, несомненно, и в оружии разбирался, и чертить умел — дай бог всякому. Но и тут незадача: великий тосканец обладал весьма богатым воображением и рисовал не только то, что в реальности применялось, но и то, что изобрела его собственная фантазия. Его устройства работают отлично, но не всегда можно понять, были ли они построены в реальности…

Праща

Праща – древнейшее метательное орудие. Пращу изготавливали чаще всего из плетеной веревки или кожаного ремешка с расширением посередине, куда устанавливался камень – метательный снаряд. На одном конце ремешка делали петельку, которую цепляли за палец. Во время метания другой конец отпускался и праща разматывалась, выбрасывая снаряд в цель.

Праща из плетеной веревки с камнем в качестве снаряда

Широко известна история из Ветхого Завета о воине-великане Голиафе, представителе фелистимлянского войска, и будущем царе Иудеи Давиде. По легенде Давид сразил хорошо вооруженного Голиафа из пращи, попав ему камнем в лоб, и войско фелистимлян разбежалось.

Давид и Голиаф

Праща по сравнению с бросанием камня рукой давала возможность разогнать снаряд до большей скорости, а, следовательно, придать ему большую кинетическую энергию. Но точность метания из такого орудия была невысокой.

Баллиста

Баллиста мечет стрелы или камни примерно по тому же принципу, что и арбалет. Тетива, натягиваемая специальным механизмом (тут уж банальным крюком или козьей ножкой не обойтись!), изгибает плечи баллисты, затем ее отпускают, и плечи, распрямляясь, посылают вперед камень или стрелу.

Слово «баллиста» происходит от греческого глагола «баллейн» — швырять, метать.

До IV века до н.э. катапульта называлась баллистой, а баллиста — катапультой. Потом в силу каких-то не вполне понятных обстоятельств названия поменяли владельцев. Эта путаница изрядно попортила кровь историкам!

У большинства баллист нет единого лука, как у арбалета, а есть два отдельных плеча. Нередко стрелу посылает не изгиб самого плеча, а другая сила: плечо крепится к закрученной веревке Это называется торсионной машиной . Но и легких тенсионных баллист тоже немало.

Взводят баллисту чаще всего обычным воротом наподобие колодезного, на который намотана веревка с крюком — крюк удерживает тетиву. Конструкции крюка бывали довольно затейливыми — попадалось даже что-то вроде карабинного замка.

Среди метательных орудий баллисты — самые легкие и мобильные. Поэтому неудивительно, что встречались они и на кораблях, и даже в «конном» варианте (подобно позднейшей конной артиллерии). Такие устройства назывались карробаллистами. (Существовали и передвижные катапульты, но их надо было тащить упряжкой из нескольких волов, и по-настоящему «мобильными» их не назовешь.)

Карробаллисты в позднейшей римской тактике стали обязательным элементом: так, Вегеций сообщает, что на каждую центурию в обязательном порядке полагается по одной такой машине, приводимой в действие 11 солдатами (стало быть, легион везет с собой 60 карробаллист).

Существует миф что древние осадные орудия применялись только при штурме. На деле еще римляне осознали, что против больших скоплений людей баллиста творит чудеса, и вовсе не брезговали применять ее даже в открытом поле.

Еще одно достоинство этого орудия — достаточно высокая прицельность. Опытные солдаты достаточно точно посылают ядра и из катапульт, но тут нужна все же приличная пристрелка. У некоторых баллист было два боевых режима — прицельный и дальнобойный; в последнем варианте вполне можно было надеяться на 500-метровый полет снаряда! Рекорд же дальности древней баллисты составляет 700 с небольшим метров. Прицельность достигалась на много меньших дистанциях — около 100 метров, максимум — 200.

Мощью выстрела баллиста, конечно, не может тягаться с катапультой или требюше. Зато стрела летит по относительно пологой траектории, и можно пытаться угодить ей прямо в ворота крепости; а ядром катапульты, летящим по высокой дуге, это едва ли получится сделать.

Среди видов баллисты числятся:

Виды метательных машин

История осадных машин началась ещё с Карфагена, ближневосточного потомка Финикии. Финикийцы строили осадные башни — это помогло им в осадах сицилийских греков, и тараны. Поняв, что орудия обеспечивают превосходство врагу, Дионисий I, сиракузский правитель, сам обзавёлся таранами и даже катапультами, которые помогли ему в осадной войне. Для этого ему потребовалось собрать мастеров со всего Средиземноморья.

Для обычных войн осадные орудия были невыгодны, потому что строить такие машинки стоило недёшево, да и обращаться с ними было сложно. Машины строили для осадных войн. Потому, когда на полвека осады прекратились, о машинах тоже ничего не было слышно. Вновь появились они уже в Македонии при Филиппе II. При нём путешествовал Полиид Фессалийский и другие мастера, как их называли, осадной войны. Он, по преданиям, разработал несколько модификаций таранов и огромную осадную башню, Элеполис, под Византией.

Александр Македонский унаследовал опыт отца. Некоторые из его мастеров тоже известны историкам: Диад, ученик Полиида, например. Он известен как человек, взявший с Македонским Тир.

Мы знаем о машинах древности благодаря авторам-летописцам. Например, Битон описал осадную башню, созданную для Александра Македонского Посидонием. Притом описал он её очень кратко, включив в рассказ рекомендации по древесине, которую лучше использовать для строительства. Историки долго спорили, вымысел ли рассказ Битона. В нём было слишком много деталей, и описанные им конструкции реально использовались позднее, что позволяет предположить, что Битон ничего не выдумал.

Осадных башен было недостаточно, ведь с них стреляли всё те же лучники. Требовались орудия, позволяющие запускать тяжёлые снаряды. В руках такое оружие уже не помещалось.

Баллисты

Баллиста

Раньше баллиста и катапульта назывались именами друг друга. Потом названия поменяли. Почему — не выяснено до сих пор. Но историкам понадобилось изрядно помучиться с этими названиями. В переводе с греческого баллиста — металка, ведь название происходит от «баллейн» — метать. Сейчас мы при слове «баллиста» представляем себе оружие, стреляющее только стрелами. Но раньше этим баллиста не ограничивалась.

Между тем, отличие катапульты и баллисты в том, что у баллист — два отдельных плеча. У катапульт же единый лук. Баллиста чаще всего представляет из себя торсионную машину — к плечам привязывается и закручивается верёвка. Но есть и баллисты, сделанные как тенсионные машины. У них может быть больше двух плеч; ко всем ним привязаны жилы, натягивающие снаряд. С силой четырёх, а то и шести плеч снаряд летел вперёд.

Баллиста работает примерно так же, как арбалет. Снарядами ей служат камни, а порой и стрелы. Сначала натягивается тетива, она изгибает баллисте плечи. Просто так, как в луке, тетиву не натянешь, нужен механизм, представляющий собой ворот вроде колодезного, с крюком. Вороты бывают разной формы. Затем тетиву отпускают, и снаряд летит вперёд.

Помимо прочих достоинств, баллиста позволяла достаточно точно прицеливаться. Даже два режима стрельбы у неё было, точный и дальнобойный. В дальнобойном режиме, не сильно прицеливаясь, можно было ожидать, что снаряд пролетит пятьсот, а то и семьсот метров. Что касается прицельного… Конечно, опытные солдаты могли прицелиться даже с катапульты, но требовалась сноровка. А в точном режиме у баллисты снаряд без проблем летел сто-двести метров с высокой точностью.

Одновременно достоинство и недостаток баллисты по сравнению с катапультой — лёгкие снаряды. Сильных повреждений ими не нанесёшь, зато летели они обычно почти по прямой, а пушечные ядра катапульт — по высокой дуге.

В отличие от катапульт, которые нужно было передвигать при помощи волов, баллисты легко перевозить, весят они немного — и потому часто встречались на кораблях и даже на лошадях и имели название карробаллисты. Римляне вскоре стали держать баллисты в армиях — по одной на каждую сотню солдат по версии Вегеция. Из ста одиннадцать приводили карробаллисту в действие. В легионе было по шестьдесят центурий, следовательно, шестьдесят карробаллист.

Римляне знали, что осадные орудия хороши не только против стен. Против толпы они тоже замечательно действуют. Потому утверждать, что баллисты и прочие осадные машины использовались только для осад, было бы ошибкой.

Гастрафет

Это древнейшая греческая баллиста — точнее, помесь баллисты и арбалета. Название означает по-гречески «брюшной лук». Гастрафет представляет себе арбалет настолько большой, что держать его в руках невозможно, и потому его опирают с помощью костыля о землю, а приклад широкой дугой охватывает живот.

Таким чудом вооружались незадолго до македонского завоевания, и в армии Александра их тоже хватало. Но вскоре их усовершенствовали, и появилась….

Аркбаллиста

Аркбаллиста, она же оксибел, — это по-прежнему гигантский арбалет, тенсионная машина. Но у нее уже есть настоящий станок и большой ворот. Снарядом служит специальная тяжелая стрела.

Рассказывают также о большой аркбаллисте, где тетиву двигали шесть вертикально поставленных луков. Но это, скорее всего, миф: пишут о ней в основном авторы позднего средневековья, причем пишут как о седой древности, и нет оснований полагать, что они знали, о чем говорили.

Аркбаллиста по природе своей довольно сильно ограничена в своих возможностях; и дело не только в тенсионной схеме, но и в отсутствии возможности менять угол наклона ложа. Это урезает дальнобойность до примерно 40-60 метров; несерьезно!

Как известно, Давид поразил Голиафа камнем, выпущенным из пращи. Тысячелетняя эволюция этого простейшего оружия привела к созданию сложных гравитационных метательных машин, то есть таких, чье действие основано на использовании силы тяжести (их также называют баробаллистическими). Их королем по праву считается требушет!

От внимания древних пращников не ускользнуло, что чем длиннее рука с пращой, тем дальше и сильнее летит камень. Удлиняется рычаг, сказали бы мы теперь. Вот кто-то и додумался однажды прикрепить пращу к палке – один ее конец закрепляется намертво, другой, оканчивающийся петлей, надевается на гвоздик, вбитый рядом (его называют «зубцом»). В исходном положении, когда стрелок держит пращеметалку горизонтально к земле, свободный конец свисающей пращи держится на зубце, но в процессе маха, когда палка достигает вертикального положения, захлестывающая праща обгоняет ее и соскальзывает с зубца, раскрывается – и камень вылетает из пращевой сумки в сторону противника. Кроме удлинения рычага, мах можно усилить и по-другому: например, совершать его двумя руками сразу и одним движением вместо многократной раскрутки обычной пращи. Точность убывает, зато сила и КПД значительно возрастают.

До пращеметалки додумались одновременно в разных частях света – и на Дальнем Востоке, и в Позднеримской империи, где она была известна с IV века под названием «фустибал», и даже в доколумбовой Америке. В Европе она продержалась до конца XIV века, находя особенно широкое применение при осаде крепостей и на кораблях.

В Китае в V–IV веках до н.э. палку с пращой значительно увеличили в размерах и установили на столб с рогаткой или кольцом наверху. К свободному концу метательного рычага прикрепили тяговую веревку. В исходном положении праща со снарядом была опущена к земле, а тяговый конец метательного рычага поднят вверх. Стрелок резко дергал за тяговую веревку, метательное плечо рычага взмывало вверх, праща захлестывала, раскрывалась, и снаряд летел вперед. Устройство из носимого превратилось в стационарное, точность не возросла, зато прибавилось силы. Особенно когда к тяговому концу стали приделывать что-то вроде щетки, а к ней не одну, а много тяговых веревок. Десять стрелков могли без особого усилия запустить увесистый камень – ведь метательная балка лежала на опорном столбе. Применялся станковый пращемет в основном при осаде и обороне укреплений.

В течение почти тысячи лет это изобретение не покидало пределов Китая. В Европе, точнее – в Византии и прилегающих землях, оно впервые зафиксировано в 580-е годы под названием «петробол», то есть камнеметатель. Как оно туда проникло – не ясно. В начале VII века петроболы массово применяли уже не только византийцы, но и авары со славянами, персы, немного позже арабы и вестготы. Вскоре они оттеснили баллисты и катапульты античного образца. Теперь в Византии их называли манганами, откуда произошли арабское «аль-манджаник» и западноевропейское «мангонель».

В раннем Средневековье крупным потребителем сложной осадной техники был Арабский халифат – его расширению способствовала не только легкая конница, но и машины, обрушивавшие на вражеские укрепления град камней, а с 670-х – и горшков с составами на основе нефти. Арабо-византийские войны привели в начале VIII века к очередному усовершенствованию – появлению гибридного требушета. У гибридного требушета (во Франции их называют бриколями) короткое тяговое плечо метательного рычага снабжено небольшим противовесом, уравновешивающим более длинное метательное плечо. Это облегчает работу тяговой команды и позволяет делать машины более крупного размера, стрельба становится более точной.

В начале 800-х тяговые требушеты у арабов переняли франки, в X веке они достигли Германии, около 1100 года – Польши, в 1134 году впервые зафиксированы в Дании, где их использовали до конца XIV века.

Тяговый требушет оказал значительное влияние на тактику обороны и осады крепостей, поскольку позволил использовать в перестрелке все гражданское население. Наступающий мог градом камней сбить деревянные укрепления вместе с защитниками со стен и валов либо горшками с горючей смесью создать пожары в городе. Обороняющие могли обескуражить идущих на штурм и поджечь их осадные сооружения. И это не теория – например, вождь альбигойского крестового похода Симон де Монфор погиб под стенами Тулузы в 1218 году от камня, пущенного из ручного требушета тулузскими женщинами.

Однако каменные укрепления, даже их зубцы и парапеты, тяговый требушет разбивать не мог. Попытки использовать по сотне тяговых веревок создавали организационные сложности, но проблему не решали – чтобы проломить каменную стену, нужно многократно бить в один и тот же участок. В результате тяговый камнемет оставался преимущественно противопехотным средством.

Решение нашли в XII веке в Восточном Средиземноморье, скорее всего в Византии, хотя думали над этим многие. Доказательством служит трактат Мурда ат-Тарсуси, жившего в Александрии в последней трети XII века. Так называемый «персидский манджаник» ат-Тарсуси еще сохраняет пропорции тягового требушета, но тяговая команда в нем заменена сетью, наполненной камнями. Причем этот противовес должен был опускаться в глубокую яму, которую надо было выкопать заранее. Помимо метания камня весом более 100 кг противовес натягивал тяжелый арбалет. Для подъема противовеса пришлось использовать ворот.

Но наиболее быстро требушет с противовесом совершенствовался в католической Европе. При осаде Акры участниками III Крестового похода в 1189–1191 годах огромные требушеты использовались обеими сторонами, причем франки смогли разрушить часть мощной городской стены после длительного обстрела. Это было нечто новое в осадной технике – прежде каменные стены разрушали только тараном. В XIII веке требушет с противовесом (его называли также фрондиболой, в Германии блидой, на Руси пороком, были и другие имена) широко использовался по всей Западной Европе и быстро достиг совершенства. В 1212 году он появился в Германии, в 1216-м – в Англии, к началу 1230-х годов – на Руси. Наконец, в 1276 году мусульманские источники зафиксировали его появление в Китае под характерным названием «франкский манджаник».

Некоторое время сосуществовали два типа требушета – с фиксированным и с подвешенным противовесом. Первый более прост по конструкции, что было очень важно в Средние века.

Постепенно выявились недостатки фиксированного противовеса. Его приходилось делать сплошным, обычно из дорогостоящего свинца, поскольку содержимое неплотно наполненного ящика или мешка перекатывается во время падения противовеса. Кроме того, фиксированный противовес склонен долго раскачиваться после выстрела и сильно сотрясать опорную конструкцию. Оптимальной считается конструкция с подвешенным противовесом, который быстро стабилизируется после выстрела. Он представляет собой обычный ящик, наполненный любыми доступными материалами (землей, песком, камнями), причем вес его легко меняется.

Большой стенобитный требушет рассчитан на метание каменных ядер весом по 100–150 кг, то есть диаметром 40–50 см, на расстояние не менее 150–200 м. Такой вес ядра является оптимальным компромиссом между ударной мощью и удобством обтесывания вручную и переноски на носилках. Расстояние в 200 м все еще позволяет стрелять точно, но избавляет от необходимости помещать машину в зоне прицельной стрельбы из луков и преодолевать внешние укрепления (рвы и валы). Из этих базовых требований, известных по средневековым письменным источникам, вытекают габариты машины – метательный рычаг длиной 10–12 м, опорная стойка высотой около 7 м, противовес порядка 10–15 тонн. Команда из 40 плотников средней квалификации под началом опытного ингениатора (мастера по изготовлению и применению требушета) сооружает стенобитный требушет из дубового бруса дней за десять, опытный каменщик обтесывает одно ядро за 5–6 часов. Правильно построенная и пристрелянная машина способна устойчиво попадать в квадрат площадью 5х5 м со скорострельностью около двух выстрелов в час. В результате за несколько часов пробивается брешь в двухметровой гранитной стене, стандартной для замков XIII–XIV веков.

Конструкция требушета проста и очевидна – любой мастеровитый человек может соорудить небольшую модель и убедиться в ее дееспособности (этим баловались уже в позднем Средневековье). Но есть и свои секреты. Идеальное соотношение между противовесным и метательным плечами рычага должно составлять 5,5:1. Праща должна быть как можно более длинной, но не задевать за землю после выхода из желоба, куда ее укладывают перед пуском. Очень важна прочность всей деревянной конструкции и пращи – только опытный ремесленник может найти компромисс между экономией материалов и долговечностью. Оси противовеса и метательного рычага для легкости вращения смазывают свиным жиром. Зубец должен быть достаточно прочен, но способен сгибаться или менять длину – от его наклона и длины зависит момент раскрытия пращи и, следовательно, траектория полета снаряда. Впрочем, вертикальную наводку можно менять и изменением длины пращи (для этого на ней можно сделать набор петель вместо одной), а также и весом противовеса, хотя последний метод более груб. Горизонтальную наводку осуществляют, подцепляя ломом станину. Поскольку машину тяжело передвигать таким способом (даже с разгруженным противовесом она весит тонн семь), лучше ее сразу строить на правильном месте. Важно продумать конструкцию спускового устройства (есть несколько подходящих типов замков), от этого зависит техника безопасности. Разным может быть и устройство ворота – кто-то предпочтет вертикальный ворот, кто-то горизонтальный кабестан, а для больших машин особенно популярны «беличьи колеса» (чем больше диаметр ворота, тем выше передаточное число).

Хотя требушет с противовесом происходит от тягового, они принципиально различаются. КПД требушета с противовесом значительно выше, поскольку он может использовать пращу максимальной длины. Он экономит и людские ресурсы. Его движитель, то есть противовес, не накладывает ограничений на мощность – можно обеспечить метание снарядов даже в тонну весом. Главное же, из требушета с противовесом возможна предсказуемая стрельба.

Заметим, что стрельба из требушета не является в строгом смысле «точной». Из большого требушета нельзя прицелиться, чтобы надежно поразить мишень первым выстрелом. Это первое в истории орудие, стреляющее «артиллерийским» способом, то есть «захватом в вилку». Первый выстрел можно рассчитать только приблизительно (для этого желательно обладать геометрическими познаниями), но грубость конструкции в любом случае вызовет большую погрешность. Затем корректируется горизонтальный угол и крутизна траектории, промахи уменьшаются, и наконец цель накрывается, после чего можно делать повторные выстрелы из найденного оптимального положения до окончательного результата.

В то же время использование ворота для подъема противовеса резко снижает скорострельность. Поэтому большой требушет выгодно использовать только против крупных, прочных, неподвижных целей – для разрушения стен, домов, вражеских метательных машин, таранов, осадных башен. Достоинством является и способность метать снаряды любого размера и формы, включая живых и мертвых пленных, разную падаль для передачи заразных болезней и т.д.

Сегодня конструкция средневекового требушета кажется нам простой и очевидной, но для человека того времени это было не так. Надо было обуздать, расчетливо использовать такую силу, какую он прежде никогда себе не подчинял. Ни одна торсионная катапульта и близко не сравнится с мгновенно высвобождаемой энергией 20-тонного противовеса, падающего с высоты 5–10 м. Для средневековых людей это было сродни покорению ядерной энергии.

Такое тяжелое устройство было непросто изготовить, очень трудно передвинуть, тщательно отесанные и взвешенные ядра стоили недешево. Очень важен был выбор оптимальной конструкции и наиболее уязвимого места в разбиваемой стене, предварительный расчет траектории стрельбы, увязка траектории с весом снаряда, противовеса, длиной пращи, наклоном зубца. Любая ошибка стоила дорого, зато и результаты ценились по достоинству. Раньше надо было засыпать ров, сделать насыпь к стене, подтащить вплотную тяжеленный таран и долго им долбить под градом глыб, бревен и потоками горящей смолы, выливаемой сверху. Сотни и тысячи людей трудились месяцами и не всегда успешно. Теперь с той же задачей справлялись человек сто за пару недель и без большого риска.

Позже именно от слова «ингениатор» произошло слово «инженер». Изучение работы требушета с противовесом породило первые средневековые попытки задуматься над понятиями гравитации и вектора силы.

Каким бы шагом вперед ни был стенобитный требушет, уже в 1330-х годах он стал отставать от развития обороны. Стены крепостей стали толще, а главное, развилась техника контрбатарейной борьбы – легкие оборонительные требушеты были более скорострельными и разбивали тяжелые осадные машины еще до того, как те успевали сделать пролом в стене. Началась эпоха пороховой артиллерии. Окончательно бомбарды взяли верх в Европе в 1420-х. Некоторое время требушеты еще использовали для метания зажигательных снарядов навесом, но затем эту роль взяли на себя мортиры. Последний пример использования требушетов в Европе относится к 1487 году (осада испанцами мавританской Малаги). Но в Средней Азии в Кокандском ханстве они продержались до 1808 года!

Теперь это столь же простое, сколь и остроумное устройство тешит реконструкторов всех мастей. Трудно придумать другой способ прочувствовать все прелести артиллерии с такими малыми затратами и усилиями.

Главным достоинством тягового пращемета была исключительная простота изготовления и применения. С собой необходимо иметь только веревки и несколько небольших простейших металлических деталей, все остальное плотник средней квалификации может изготовить на месте за считанные часы. Для метания используются камни или горшки со смолой. Тянуть веревки способны даже женщины и старики. Минимальный навык требуется только от наводчика – воина, который висит на праще перед запуском, ориентируя ее в горизонтальной плоскости. Современные энтузиасты ухитряются метать до 1000 булыжников в час, а скорострельность 10 выстрелов в минуту считается нормальной. Это сравнимо с темпом стрельбы опытного лучника. Из этого орудия можно стрелять навесом, что позволяет перебрасывать снаряды через крепостные стены.

В то же время ни о какой точности говорить не приходится, стрельба производится только приблизительно в сторону цели на дальность 50–100 метров. Причем эти недостатки органичны для тягового требушета – невозможно добиться, чтобы тяговая команда производила каждый выстрел с одинаковой скоростью. В Китае применялись машины со 125 тяговыми веревками на два человека каждая, запускающие 60-килограммовые камни, но и они стреляли не далее 70–80 метров.

Палинтон и скорпион

Палинтон

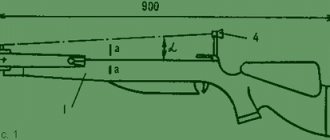

Палинтон — это двухплечевая торсионная баллиста, мечущая камни (иногда палинтонами называют вообще все камнеметы — по происхождению слова). Жилы, в которые вставлены рычаги-плечи, закреплены на жесткой деревянной раме прямоугольной формы.

Укреплялся палинтон на хитроумном штативе, позволявшем поворачивать и наклонять орудие, довольно точно фиксируя угол. Этот самый штатив позволяет преодолеть основной недостаток аркбаллисты и обеспечивает орудию дальность выстрела, измеряемую в сотнях метров.

Скорпион

Скорпион отличается от палинтона тем, что мечет все же стрелы, а не камни; в остальном устройство машины не изменилось. Его называют еще эвтитоном (буквально — «стреломет»). Герон впоследствии попытался усовершенствовать скорпион, сделав свою схему — хейробаллисту; она не особо прижилась, зато дала начало целому семейству арбалетов.

Палинтон и скорпион — это и есть две основных схемы баллисты, просуществовавшие более тысячи лет. Их популярность продержалась до XIV века, а кое-где и подольше.

Катапульты и механизмы из античных метательных машин в современной технике

Как мы уже писали, термином «катапульты» в Древнем Риме в письменных источниках стали собирательно называть широкий спектр метательных устройств, которые применяли, в основном, в военных целях. Но и сейчас катапульты широко используются военными. Ведь не обязательно метать камни или стрелы.

Так, стартовые катапульты начали широко применяться на авианосцах еще в первой половине 20 века для разгона до полетной скорости палубных самолетов. Такие работы вели все промышленно развитые державы. В СССР в 30-е годы также проводились опытные работы по запуску гидросамолетов с коротких разгонных площадок. Вот только сесть самолет обратно на такой корабль уже не мог.

Взлёт корабельного разведывательного гидросамолёта КР-1 при помощи пневматической катапульты с борта советского линкора «Парижская коммуна». 1930—1933 гг.

Взлет американского гидросамолета с помощью катапульты с палубы авианосца

Посмотрим на современное исполнение стартовой катапульты — стойка шасси самолета цепляется за крюк, который разгоняется с помощью троса и паровой машины. На этом фото видно, как за истребителем тянется паровой шлейф.

Взлет американского истребителя с помощью паровой катапульты

С помощью стартовых катапульт запускаются небольшие разведывательные беспилотники. Для их взлета не нужна специальная взлетная полоса, а садятся они, как правило, по парашютному.

На этом фото приведен пример подготовки к запуску БПЛА «Орлан-10». Как видно, беспилотник стартует с направляющего рельса с помощью эластичного каната (резинкой это не назовешь).

Запуск БПЛА Орлан-10

Концерн Калашников выпускает беспилотники, которые можно запускать и без направляющей – как из рогатки. Например, таким образом катапультируется прямо с рук военного модель БПЛА Zala.

Запуск БПЛА ZALA

Такой упругий элемент, как торсион, который начал использоваться еще в Древней Греции в эвтитонах, палинтонах и онаграх, с 20 века широко применяется в устройствах некоторых машин. Например, в подвеске танков.

Торсион танка — длинный и упругий на скручивание стальной стержень

Торсионы используются даже в подвесках легковых автомобилей. Вот пример такой конструкции.

Торсионная подвеска автомобиля

Полибол

Мечта сделать оружие, которое стреляет быстро, существовала с древнейших времен, и чуть ли не на каждую стреляющую штуковину находился свой Гатлинг или Максим. Скорострельный арбалет родился на Востоке, а вот скорострельная баллиста — в Александрии, и известен даже автор идеи — небезызвестный Дионисий.

В полиболе (он же полиболос) две оригинальных детали: механизм для стрел, примерно такой же, как в арбалете чо-ко-ну, и зубчатое колесо, взводящее тетиву (нередко его изобретение ошибочно приписывают Леонардо да Винчи). Конечно, на по-настоящему большую мощь такого орудия рассчитывать нельзя; вероятно, это и трудности изготовления стали причиной того, что полибол так и не стал массовой машиной.

Классификация метательного оружия

Всё метательное оружие можно разделить на два больших класса:

- К первому относится оружие, которое поражает цель с использованием мускульной силы человека;

- Ко второму классу относятся те виды оружия, которые поражают цель метательным снарядом, при этом само оружие остаётся в руках его хозяина.

Данная классификация относит к первому классу все копья, топоры, ножи, палицы и прочее подобное оружие. Второй класс, согласно классификации, представлен луками, арбалетами и метательными машинами. Кроме этих двух групп, данная классификация выделяет промежуточную группу, к которой относится праща.

Катапульта

Катапульта обладает большим рычагом, один конец которого прикреплен к оси, другой свободен. Свободный конец оснащен либо ложкой, либо «корзинкой» на веревках наподобие пращи (ее часто так и называют — пращей); в эту ложку или корзинку кладут снаряд — как правило, большой камень или, реже, специальное ядро (кое-где применяли еще глиняные кувшины с греческим огнем).

Большинство катапульт приводится в действие так. Ось, к которой прикреплен рычаг, крепится к пучкам жил или веревок (торсионный метод) и накручена почти до предела; ворот тянет рычаг вниз, накручивая веревки еще сильнее. Потом рычаг отпускают — и он отправляет ядро в полет.

Снаряд, естественно, летит по навесной траектории, точность — умеренная, зато его легко забросить за стену. Масса снаряда — килограммов 20-40, иногда даже до 50-60.

Слово «катапульта» — изначально однокоренное с «баллистой», хотя по нынешнему звучанию и не догадаешься. «Ката» означает «против», «для борьбы с чем-либо», а «пульт» — это то же самое искаженное «баллейн», то есть «метать».

Характерная дальнобойность катапульты — около 300-350 метров.

Иногда эти машины собирались прямо на месте из найденных тут же деревьев (с собой везли только металлические части и веревки). Римляне, впрочем, предпочитали возить катапульты с собой в качестве тяжелой артиллерии (баллисты — легкая). Но резво катать их на лошадях не получалось — впрягали быков, как в XIX веке, — в осадные пушки. И на легион полагалось всего 10 катапульт. Нередко машины транспортировали в разобранном виде.

Основное предназначение катапульты при штурме — атака на стены и башни (баллиста может выбирать более мелкие цели, но не проломит серьезную стену). На крепостной стене ее обычно ставили для борьбы с осадными башнями — лучшего средства не найдешь. Применялись катапульты и во флоте — прежде всего для метания греческого огня, пока не нашлось лучшего способа. Корабль — слишком верткая цель для медленно взводящейся и медленно наводящейся катапульты.

Стрельба из этой машины много сложнее, чем из баллисты, и квалифицированные артиллеристы ценились очень высоко.

В средние века катапульта потеснила баллисту потому, что 300-350 метров — это и максимальная, и прицельная ее дальность. А это больше, чем расстояние полета стрелы из английского лука или генуэзского арбалета, пущенной с высоты замковой стены. Что и стало решающим преимуществом. Впрочем, полного вытеснения не случилось.

Требушет (требюше)

Требушет (от французского Trébuchet — «весы с коромыслом») – древняя метательная машина для метания камней и других снарядов при помощи системы рычагов и пращи. Пожалуй, первым прообразом требушета была праща, привязанная к длинной палке и метаемая с руки. По древнегреческой классификации такие устройства можно было отнести к палинтонам.

В требушетах не было упругих элементов. В качестве источника энергии была или мышечная сила, когда нужно было тянуть рычаг с помощью каната, или потенциальная энергия поднятого груза. Чем выше и тяжелее был противовес, тем мощнее была метательная машина.

По историческим источникам первые конструкции, напоминающие требушет, были использованы в Древнем Китае примерно в V веке до нашей эры. В Европе требушеты использовались во времена крестовых походов и при осаде городов в междоусобных войнах. На Руси подобные м етательные машины назывались пороками.

Первые требушеты были ручными – человек или несколько человек тянули за канаты, привязанные к короткому рычагу.

Византийский ручной осадный камнемёт (требушет)

У гравитационных требушетов имелся подвешенный к короткому рычагу груз. Груз мог быть неподвижным или качающимся. К концу метательного рычага привязывалась праща. Масса груза могла достигать 8 тонн, а снарядов – до 400 килограмм. Для метания использовались снаряды как правило из камня, круглой формы и одинаковой массы, чтобы сделать стрельбу более точной.

Михель Ротвилер. Тяжёлый гравитационный осадный требушет. 1459

До наших дней не дошло ни одного требушета. А все современные реконструкции выполнены по картинам и достаточно туманным описаниям древних летописцев, как правило не имевших отношения к технике.

Реконструкция требушета около замка де Бо во Франции

Современная реконструкция требушета «Middelaldercentret»

Онагр

Онагр — самая популярная катапульта древнего Рима. Единственная ее особенность — корзинка на веревках вместо более распространенной в Греции ложки.

Слово «онагр» означает «дикий осел». О том, почему катапульту приравняли к ослу, существует по меньшей мере три версии. По первой, дикий осел отгоняет хищников, швыряя в них камни задними копытами. Современной зоологии этот феномен неизвестен, но древние обладали странными воззрениями насчет поведения зверей… Вторая версия утверждает, что рычаг катапульты взметывается вверх, словно нога лягающегося осла; ассоциации — дело индивидуальное, конечно, но уподобление весьма странно. Наконец, третья версия, относительно правдоподобная, гласит, что устройство работало с душераздирающим скрипом, напоминающим ослиный вопль.

Дожил бойцовый ослик и до средневековья; правда, там он обзавелся прозвищем «мангонель». С годами машинка измельчала, зато научилась стрелять чем-то наподобие картечи; неоценимо против плотного строя!

Эспрингаль

Довольно редкая боевая машина: катапульта на тенсионном принципе. Ее рычаг — упругий, ворот изгибает его, и рычаг, распрямляясь, швыряет камень (его кладут в мешочек или корзинку). Самая, по-видимому, удачная схема принадлежит Леонардо, но первый известный образец мы находим еще у Флавия Вегеция.

Делать эспрингаль (он же спрингальд) трудно, силой он уступает онагру; правда, довольно-таки дальнобоен. Есть еще то преимущество, что эспрингаль почти не надо пристреливать после установки. Но все равно эти устройства большой популярности никогда не имели.

Существовал и стреломет на том же принципе — назывался он бреколь. Утверждают, что на 300 шагах он пробивал насквозь 15-сантиметровое бревно, а вообще-то запускал стрелу на 1300 шагов. Правда, утверждения эти весьма сомнительны.

Требюше

Это достижение уже не античной, а средневековой мысли: появляется только в XII веке, на закате эры доогнестрельного оружия. Слово означает на старофранцузском «перебрасывать через что-либо». По-латыни тот же агрегат именуется фрундибулом, по-итальянски фрондиболой.

Постепенно фортификация совершенствовалась, и стали появляться замки, которые обычной катапультой можно долбить чуть ли не годами. И возникла потребность в более мощном оружии. Которую и удовлетворил неизвестный французский изобретатель.

(По другой версии, требюше впервые изобрели на Востоке, а затем через персов, арабов и византийцев устройство прибыло в Европу. Но эта идея не нашла подтверждения; кроме всего прочего, Византия узнала эту машину явно позже Франции. Дошло даже до того, что переносчиками идеи попытались объявить… наших с вами предков, варягов и славян. Но и тут не получается: варяжская боевая машина — уж никак не требюше.)

Требюше вообще не содержит гибких элементов. Это гравитационная машина: рычаг приводится в действие противовесом.

Чтобы такая система дала преимущество по сравнению с торсионной, нужны поистине гигантские масштабы; так оно и было. Самый что ни на есть легкий противовес требюше тянул килограммов на 400-500, а бывала и тонна, и две. Ну и снаряд, само собой… 150 килограммов — с этого требюше только начались. Позднейшие машины способны были метать, к примеру, дохлую лошадь — а это уже полтонны. Рекорд массы снаряда, о котором доводилось читать вашему покорному слуге, составляет 630 кг! Дальнобойность при этом чуть-чуть превосходит катапульту: 350-420 метров.

Часто рассказывают что при осаде забрасывали в крепости дохлых лошадей, кидали ради психологического эффекта. Как по мне это довольно сомнительно даже ради эпидемий.

Средневекового горожанина зрелищем лошадиной туши не смутить. Но поскольку многие настойчиво отказывают людям тех времен в праве представлять себе, что распространяет заразу, — то они и придумали такую мотивацию вопреки всякой очевидности. Конечно, психические атаки тоже случались — тогда кидали тела послов или заложников, а Аллаудин Кильджи при штурме Дели метал во вражескую крепость… мешки с золотом.

За мощь выстрела приходилось расплачиваться, во-первых, громоздкостью устройства (рычаг в длину — метров 20, прочие размеры нетрудно вообразить), а во-вторых, очень долгой перезарядкой. Поднять на нужную высоту пару тонн очень нелегко! Одно из остроумных решений, с успехом применявшихся французами, представляет собой пару «беличьих колес», внутри которых бегут люди — сотни человек.

Конечно, применение требюше иначе как против крепостных стен крайне затруднительно — очень уж долго надо целиться и стрелять.

Сильно упрощенный аналог требюше, без противовеса, приводящийся в действие простой мускульной силой, называется перрье.

Существует несколько видов баллист

Гастрафет

Гастрафет

Если смешать баллисту и арбалет, получится очень большой арбалет. Настолько большой, что стрелять им из рук уже не получится. Именно это из себя и представляет гастрафет или, по-другому, брюшной лук. Чтобы выстрелить с гастрафета, его опирают об землю костылём, приклад при этом обхватывает живот. Брюшной лук был популярен до шествия Александра Македонского, да и в его армии тоже пользовались гастрафетами. Потом его усовершенствовали, и гастрафет уступил место аркбаллисте.

Аркбаллиста

Аркбаллиста

По-другому аркбаллиста называется оксибел. Как и гастрафет, оксибел представляет собой тенсионную машину, но у неё появились большой ворот и станок. Стреляла аркбаллиста тяжёлыми стрелами, подходящими именно для этого оружия.

Так как аркбаллиста всё ещё машина тенсионная, она достаточно ограничена. Ещё и угол наклона менять у неё было нельзя. Дальнобойность такого оружия сокращалась до сорока-шестидесяти метров. Не слишком хороший результат для оружия, если сравнить даже с самой обычной баллистой.

В некоторых трудах авторов средневековья рассказано об очень большой аркбаллисте, тетиву у которой двигало больше пяти луков. Сомнительно, что такая машина существовала на самом деле, а авторы ещё и рассказывали о ней, как о древнем механизме.

Палинтон

Палинтон

Палинтон — машина уже торсионная. Она мечет камни. Слово и означает «метатель камней», потому так порой называют все камнеметы. Механизм палинтона — прямоугольная рама, на которой закреплены воловьи жилы. Рама эта была закреплена на штативе, позволяющем менять угол наклона и, что важно, закреплять его. Таким образом, палинтон был уже мощнее и функциональнее аркбаллисты.

Скорпион

Скорпион

Скорпион по-другому называется эвтитон — стреломёт. Впрочем, отличается он от палинтона только этим — в остальном устройство то же самое. Его пытался усовершенствовать Герон, сделал хейробаллисту, но та широкого распространения так и не получила. Но зато на её основе построили множество баллист. Тем не менее, именно палинтон и эвтитон были основными схемами баллист, и прослужили целое тысячелетие.

Полибол

Полибол

Полибол — воплощение мечты об оружии, которое стреляло бы быстро. Пока на Востоке изобретали скорострельный арбалет, в Александрии совершенствовали баллисту. Так родился полибол. Из того, что претерпело сильные изменения, были механизм для стрел и зубчатое колесо. Колесо служило для возведения тетивы, и иногда говорят, что изобрёл его Леонардо да Винчи, но это не так: автором полибола был Дионисий.

Полибол так и не стал мощным орудием, и потому не получил распространения.

Катапульта

Катапульта

Катапульта — машина тенсионная. С одной стороны у неё ложка или «праща» (корзинка на верёвках) для снарядов, а другой конец закреплён на оси. Эта ось тянется вниз при помощи верёвок или жил. Они натягиваются до предела с помощью ворота. Потом ворот отпускают и ложка или корзинка летят по дуге, придавая скорость снаряду.

Снарядом чаще всего становились камни и специальные ядра. Иногда так в полёт запускали кувшины с греческим огнём. Пущенный из катапульты, он летел по навесной дуге. Такое оружие не было точным, зато снаряды перелетали через стены. Обычно в полёт отправляли от двадцати до сорока килограммов, но иногда снаряды достигали шестидесяти килограмм. Летали эти снаряды на триста-триста пятьдесят метров.

Катапульта настолько проста в изготовлении, что порой римляне собирали её из найденного в месте остановки леса, перевозя только металлические детали. Но чаще всего всё же таскали с собой по 10 катапульт в легионе, или же перевозили по частям. Катапульта тяжёлая для лошадей — впрягали быков. Римлянам катапульты были нужны в основном для проламывания стен. Точность в этом деле не была решающим фактором — на более мелких целях сосредотачивались баллисты. При обороне крепости катапульты тоже пригождались, из них стреляли по осадным башням. На море из катапульт метали греческий огонь, но это только пока не изобрели сифонофор. Стрелять из катапульты по кораблям было не слишком удобно, потому что они быстро двигались. Но катапульты некоторое время были намного предпочтительней баллист, потому что её триста-триста пятьдесят метров были и прицельной точностью тоже. Ни один лук не мог стрелять так далеко. Сила удара у катапульты тоже значительно больше. Но полностью баллисты заместить им не удалось.

Как ни странно, катапульта — изначально однокоренное баллисте слово. «Ката» значит «против», а «пульт», как ни странно — донельзя искажённое «баллейн».

У катапульты меньше разновидностей, чем у баллисты, а популярна была и вовсе одна, но всё же все они заслуживают внимания.

Онагр

Онагр

Онагр среди всех катапульт Древнего Рима был распространён более всего. На конец рычага у него была корзинка, тогда как Греция предпочитала ложку. Онагр был популярен довольно долго, до средневековья, и сменил имя на «мангонель». Снаряды, отправляемые им, измельчали, и стали чем-то вроде картечи. Мелкие снаряды с успехом применялись против пешей и конной армии.

«Онагр» означает дикий осёл. Странное для оружия сравнение имеет три объяснения, и из них можно выбрать любое себе по вкусу.

По самой правдоподобной версии, онагр скрипел так, что напоминал крик дикого осла. Наверняка это прозвище дали солдаты, которым этот скрип приходилось слушать.

По самой сказочной версии дикий осёл отгоняет врагов, выбивая из почвы камни, и это похоже на принцип работы онагра. По данным зоологии, ослы вовсе такого не делают, но в стране, где на улицах проще встретить бога, чем человека, такое объяснение, конечно, могло прижиться.

И последняя версия гласит, что онагр летит вверх, как нога лягающегося осла. Она чем-то схожа с первой.

Эспрингаль

Эспрингаль

В отличие от остальных катапульт, использующих торсионный принцип, эспрингаль, или спрингальд — тенсионная машина. У неё гибкий рычаг, и его изгибает ворот. Когда ворот отпускают, спрингальд стреляет. Недостатков у эспрингали несколько: её сложно делать по силе она уступает онагру. Зато дальнобойность выше и пристрелки практически не нужно. Но несмотря на это, эспрингаль так и не стала популярной. Эта машина была известна ещё при Флафии Вегеции, а руке Леонардо да Винчи скорее всего принадлежит самая удачная её модель.

Бриколь

Бриколь

Бриколь метал стрелы. Говорили, что он достаточно силён, чтоб пробить на расстоянии трёхсот шагов пятнадцатисантиметровой толщины дерево. А стреляет и вовсе на тысяча триста шагов. Верно это или нет, мы вряд ли когда-либо узнаем.

Требюше

Требюше

Требюше, по-другому фрундибул, или фрондибула изобрели уже в средние века, а не в античность, незадолго до того, как изобрели огнестрельное оружие. Это гравитационная машина. «Требюше» по-французски означает «перебрасывать». Он не содержит гибких элементов — вместо этого снаряд приводится в действие упавшим с другой стороны от оси рычага противовесом.

Противовес должен быть большим, чтоб полёт снаряда стал эффективным. С помощью требюше отправляли навстречу врагу по 100-150 килограммов веса, и постепенно вес снарядов рос. Противовесы, обеспечивавшие полёт, разумеется, должны были быть в два-три раза больше.

Снаряды достигали полутонны веса. И метали не только камни и ядра. Порой за стену отправляли дохлых лошадей. Летели они хорошо — триста пятьдесят-четыреста метров. Историки предполагают, что лошадьми осаждаемых пытались деморализовать, но вряд ли в средние века можно было кого-то испугать трупом лошади. Подкрепляется эта версия тем, что люди думали, что лошади перенесут заразу и потому пугались. Иногда кидали послов или заложников — для устрашения. А Аллаудин Кильджи, штурмуя Дели, метал и вовсе мешки с золотом.

Помимо прочего требюше — огромная, долго перезаряжающаяся конструкция. Один только рычаг занимал двадцать метров. Что касается перезарядки, не так уж просто было таскать и поднимать наверх тяжеленные противовесы. Впрочем, французы нашли решение этой досадной проблемы — построили какое-то подобие колёс для белок, только вместо белок там бежали сотни человек, поднимая противовес.

Необходимость в требюше возникла, когда стены стали слишком прочными для баллист и катапульт. Можно было их годами долбить и не добиться эффекта. Понадобилось кидать более тяжёлые заряды. И пусть с помощью требюше толком не прицелишься, против стен его применять было удобно.

По одной версии, требюше изобрёл неизвестный француз. Однако другие историки говорят, что авторство механизма принадлежит Востоку. В этой версии есть расхождения насчёт того, как попал требюше во Францию. Порой говорят, что через персов, арабов и византийцев. Но есть данные, указывающие, что Византия узнала о требюше куда позже. Так родилось второе предположение, по которому идею перенесли варяги и славяне… но варяги, например, пользовались совсем другими боевыми машинами.

У требюше есть всего одна разновидность под названием перрье. Перрье проще требюше, и запускается не противовесом, а просто человеческими силами.

Сифонофор

Сифонофор

Самое фантастичное оружие Византии, пожалуй — сифонофор. Его с трудом можно назвать неогнестрельным, ведь стреляет сифонофор греческим огнём. В каком-то смысле сифонофор или, как его порой называют, сифон — древний византийский огнемёт.

Использовался он на море и обеспечивал Византии преимущество над остальными странами. Сифонофор был ценен вовсе не силой или точностью удара. Средневековые галеры были шустрыми и маленькими, для прицеливания катапультами и прочими большими машинами — неподходящими. То же можно сказать и про славянские или варяжские ладьи. А вот сифонофор вместо одиночных выстрелов разбрызгивал огонь. Что не попадало на цель — тухло в воде, а попавшие капли поджигали корабли. Потому сифонофор подходил в основном для морских сражений.

Правдивы ли сведения о сифонофоре — неизвестно. Никто до сих пор точно не знает, что из себя представляет греческий огонь. Предполагают лишь, что это смесь на основе нефти, а нефть Византия закупала с территории современной Грузии и краснодарского края — тогда там располагалась страна Зихия. Сейчас там нефти не добыть, да и если она там была, сырая нефть горит плохо, а о византийских способах обработки нефти ничего не известно. Если Византия действительно пользовалась сифонофором, сражения на воде ей наверняка удавалось выиграть без труда.

Сифонофор

Этот последний тип средневековых метательных орудий, строго говоря, нельзя назвать «неогнестрельным», хотя порох в нем и не используется. Стреляет он как раз огнем — греческим. По сути своей это — византийский флотский огнемет. Еще его называют просто сифоном.

Многие ошибочно считают, будто бы греческий огонь метали исключительно из катапульт. Будь это так — ему никогда бы не обеспечить византийскому флоту столь решительного превосходства над всеми соперниками. Ведь средиземноморская боевая галера — посудинка мелкая, быстрая и очень неудобная для прицеливания. А тем паче — варяжская либо славянская ладья.

Говорят, что придумал сифонофор некий Каллиник из Гелиополя в VII веке нашей эры.

Устройство это представляет собой довольно простой насос-разбрызгиватель. Точно прицеливаться горящей смесью необязательно — достаточно задеть мишень, а все «лишнее» все равно упадет на морские волны и быстро прогорит, не причиняя вреда (потому-то греческий огонь редко применялся на суше — велик риск устроить пожар где не надо). Брызги легко накрывают и большой корабль, и лодку.

Как по мне так это оружие из области фантастики. Кто знаком с устройством огнемета тот наверняка со мной согласится.

Кроме того что такое греческий огонь, в точности неизвестно, но понятно, что это какая-то смесь на основе нефти. Нефть покупалась византийцами в Зихии — стране, располагающейся на территории нынешней Грузии и юга Краснодарского края. По всей вероятности, те источники давно истощились, во всяком случае, сегодня нефти там что-то не видно. Да и сырая нефть вообще очень плохо горит, а о перегонных устройства в те времена почему-то молчат.

Таран, осадные башни и штурмовые лестницы

Штурмовая лестница –

первое в истории осадное орудие. Самые древние изображения штурмовых лестниц дошли до нас в рисунках и барельефах Ассирии и Египта.

Штурмовая лестница представляет собой обычную деревянную лестницу, по которой забирались на стены, чтобы вступить в бой внутри крепости. Длина лестниц тщательно рассчитывалась: слишком длинную лестницу было легко оттолкнуть, по слишком короткой – попросту не забраться.

Штурм при помощи лестниц был возможен только при большом численном превосходстве – атакующие несли большие потери. Подниматься по лестницам можно было только по одному человеку, и тех, кто поднимался, на стенах встречали защитники. Лестницы отталкивали при помощи рогатин или перерубали, люди падали с большой высоты, калечились и погибали.

Таран –

древнее осадное орудие, известное еще ассирийцам. Простейший таран – тяжелое бревно, которым били в двери или ворота. Со временем таран усовершенствовали, к бревну добавился металлический (железный или бронзовый) наконечник и ременные петли.

Для увеличения разрушительной силы увеличивался размер и вес бревна. Человеческих сил было уже недостаточно, чтобы орудовать таким тараном, тогда была изобретена треугольная рама.

Бревно подвешивали к перекладине на веревках или цепях, раму ставили на колеса. Разрушительная сила такого тарана возрастала в разы.

Защитники крепостей обрушивали на штурмовую команду не только камни и стрелы, но и кипящее масло, смолу или простой кипяток. Масло и смолу было легко поджечь, и тараны нередко сгорали вместе с теми, кто их обслуживал. Для защиты штурмовой команлы к раме добавилась крыша

. Деревянная или плетеная крыша легко загоралась, чтобы это предотвратить ее

обтягивали сырыми шкурами

и обливали водой. В таком виде таран становился массивным, защищенным и грозным орудием, почти не заменимым при штурме ворот.

Осадная башня –

башня на колесах, созданная еще до нашей эры. Самое активное использование осадных башен пришлось на эпоху Средневековья.

Осадная башня представляет собой деревянную башню с четырехугольным основанием, поставленную на колеса и обшитую сырыми шкурами. На вершине башни закрепляли перекидной мостик

, а штурмовая команда пряталась внутри, надежно защищенная от стрел и камней. Башни приводили в движение силами тяглового скота или толкали вручную. Высотой башня равнялась стенам или была чуть выше, чтобы с верхней площадки лучники могли вести огонь по защитникам крепости.

Когда осадную башню подводили на достаточное расстояние, мостик перекидывали на стену

. Штурмовая команда быстро попадала на стены, а следом и внутрь крепости. Если атакующим удавалось захватить и удержать кусок стены, башню или тем более ворота, крепость была обречена.

При всех своих достоинствах осадные башни редко бывали полезными. Главное трудность заключалась в их транспортировке: громоздкие неповоротливые конструкции собирали на месте осады, для этого нужен был лес и время. И провезти башню под стены было возможно только в том случае, если почва была твердой и достаточно ровной

. В грязи или болотистой местности башни попросту вязли, и были слишком тяжелыми, чтобы тащить их по наклонной. Если крепость стояла на возвышении, штурмовать ее при помощи башен

не представлялось возможным

.