Одна из немногих цветных фотографий времён Корейской войны

По итогам Второй мировой войны на планете утвердились новые «центры сил», начали складываться различные формы их взаимодействий, и зачастую это приводило к нарастанию противоречий, их обострению до крайних конфликтных ситуаций. Одним из наиболее ярких примеров такого рода служат причины, ход и итоги Корейской войны, продолжавшейся с 1950 по 1953 годы.

Внешне этот конфликт выглядел как локальное вооруженное столкновение двух государственных объединений, сложившихся в северной и южной частях Корейского полуострова. Но по сути это стало проявлением открытого противостояния двух уже сложившихся к тому времени блоков: восточного во главе с Советским Союзом и западного под эгидой США.

Предыстория

В 1910–1945 Корея (бывшее королевство Корё) являлась японской колонией. После поражения Японии во Второй мировой войне по соглашению между союзниками она была разделена на две оккупационные зоны – советскую (к северу от 38 параллели) и американскую (к югу от нее). Обострение «холодной войны» помешало СССР и США достичь компромиссного соглашения о путях строительства единого корейского государства. 10 мая 1948 под наблюдением комиссии ООН в южной зоне прошли выборы в Национальное собрание, которое 15 августа объявило о создании Корейской Республики (КР). Президентом страны стал Ли Сын Ман (1948–1960), установивший авторитарный проамериканский режим. В ответ ориентированное на СССР правительство северной зоны (Народный комитет Северной Кореи), возглавляемое Ким Ир Сеном, провело в июле 1948 выборы в Великое народное собрание, которое в начале сентября провозгласило создание Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). На севере установился коммунистический режим.

Также по теме:

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР) (СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ)

После вывода СССР и США своих войск с полуострова лидеры Северной и Южной Кореи стали разрабатывать планы объединения страны военным путем. КНДР при помощи СССР, а КР при помощи США сформировали собственные вооруженные силы. В этом соревновании КНДР опередила Южную Корею: Корейская Народная Армия (КНА) превосходила армию Корейской Республики (АКР) по численности (130 тыс. против 98 тыс.), по качеству вооружения (высококлассная советская военная техника) и по боевому опыту (более трети северокорейских солдат участвовали в Гражданской войне в Китае). Однако ни Москва, ни Вашингтон не были заинтересованы в появлении очага напряженности на Корейском п-ве – они предпочитали ограничить сферу «холодной войны» европейским континентом, не желая ее распространения на Дальний Восток, что было чревато увеличением риска возникновения ядерного конфликта. Однако такая перспектива особенно беспокоила китайских коммунистов, которые в 1949 добились решающих успехов в Гражданской войне с режимом Чан Кайши и готовились ликвидировать его последний бастион – о.Тайвань; они опасались, что вооруженный конфликт в Корее спровоцирует американское вторжение в Азию и тем самым помешает осуществлению их планов относительно Тайваня.

12 января 1950 государственный секретарь США Д.Ачесон выступил с заявлением о том, что периметр американской обороны в тихоокеанском регионе включает Филиппины, о-ва Рюкю, Японию и Алеутские о-ва; в заявлении ничего не говорилось о Южной Корее. У северокорейского и советского руководства сложилось впечатление, что в случае войны между КНДР и КР (если в ней не будут участвовать СССР и КНР) Соединенные Штаты останутся нейтральными. Именно с помощью этого аргумента Ким Ир Сен, как показывают недавно открытые документы советских архивов, смог убедить И.В.Сталина одобрить его план вторжения на юг.

Южная зона

Конец японского правления вызвал политическую неразбериху среди корейцев в обеих зонах. На юге возникли различные политические партии. Хотя они были грубо разделены на правых, левых и середняков, у них была общая цель: немедленное достижение самоуправления. Уже 16 августа 1945 года некоторые корейцы организовали Комитет по подготовке Корейской независимости, возглавляемый Ун-Хен Люх, который был тесно связан с левыми. 6 сентября делегаты, присутствовавшие на «Национальном собрании», созванном комитетом, провозгласили Корейскую Народную Республику.

Но американское военное правительство отказались признать Республику, утверждая, что военное правительство является «единственным правительством» в Корее, как это предусмотрено в общем приказе № 1. изгнанное корейское Временное правительство, вернувшись, также было вынуждено объявить себя политической партией политика США в Корее заключалась в установлении опеки, которая заменила бы собой как американские, так и советские оккупационные войска в Корее. В конце декабря Совет министров иностранных дел (представлявший Соединенные Штаты, Советский Союз и Великобританию) собрался в Москве и принял решение о создании четырехсторонней опеки сроком до пяти лет. Получив эту новость, корейцы отреагировали бурно. В феврале 1946 года, чтобы успокоить недовольство, военное правительство создало представительный Демократический совет в качестве консультативного органа при военном правительстве. Этот орган состоял из корейцев, и его председателем был Сынгман Ри, бывший президент корейского правительства в изгнании. В октябре военное правительство создало временное Законодательное Собрание, половина членов которого избиралась народом, а половина назначалась военным правительством. Ассамблея была уполномочена принимать постановления по внутренним делам, но имела право вето со стороны военного правительства. Протест против опеки достиг своего апогея несколько месяцев спустя, когда ассамблея осудила опеку в Корее.

Сражение за Пусанский периметр (4 августа – 14 сентября 1950)

В конце июля 1950 американцы и южнокорейцы отступили в юго-восточный угол Корейского п-ва в район порта Пусан (Пусанский периметр), организовав оборону по линии Чинджу – Тэгу – Пхохан. 4 августа КНА начала штурм Пусанского периметра. К этому времени численность оборонявшихся, благодаря значительным американским подкреплениям, достигла 180 тыс., в их распоряжении находилось 600 танков, и они занимали выгодные позиции на р. Нактонган и в предгорьях. Тем не менее наступавшие, располагая гораздо меньшими силами (98 тыс. и 100 танков), в ходе Первой Нактонганской битвы (8–18 августа) сумели захватить Чинджу и вплотную приблизиться к порту Масан. В то же время американским и южнокорейским войскам удалось 15–20 августа остановить северокорейское наступление к западу от Тэгу («Кегельбаново сражение»). 24 августа 7,5 тыс. северокорейцев с 25 танками чуть было не прорвали американскую оборону под Масаном, который защищали 20 тыс. солдат с 100 танками. Тем не менее силы американцев постоянно возрастали, а с 29 августа под Пусан стали прибывать подразделения из других стран, прежде всего Британского содружества. 1 сентября войска КНА предприняли генеральное наступление и 5–6 сентября пробили брешь в южнокорейских оборонительных рубежах на северном участке периметра у Йонгчхона, взяли Пхохан и вышли на ближние подступы к Тэгу. Только благодаря упорному сопротивлению американской морской пехоты (1-я дивизия) наступление к середине сентября было остановлено (Вторая Нактонганская битва).

Когда на территории Корейского полуострова появились люди?

Примерно 5 тысяч лет до н.э. А в 1300 году до н. э. сформировалось первое корейское государство Древний Чосон, которое просуществовало до 108 года до н.э, пока его не покорила китайская империя Хань.

В 935 году на полуострове образовывается государство Корё — прообраз названия «Корея». Оно просуществовало до 1259 года — периода завоевания полуострова Монгольской империей.

С 1636 года и до конца XIX века Корея формально находилась под управлением Китая, а с 1910 по 1945 под оккупацией Японии.

«Контрнаступление Риджуэя» (25 января – 21 апреля 1951)

В конце января – конце апреля 1951 Риджуэй предпринял серию ударов с целью вернуть Сеул и отбросить китайцев и северокорейцев за 38 параллель. В ходе начавшейся 25 января 1951 операции «Сандерболт» 8-я армия 26 января овладела Сувоном, а 10 февраля – Инчхоном. 5 февраля развернул наступление и 10-й корпус; правда 11–12 февраля в результате китайской контратаки он был отброшен к Вонджу, однако через неделю все же вынудил противника отойти к Хенгсону. 21 февраля 8-я армия нанесла новый удар в северном направлении (операция «Киллер») и к 28 февраля вышла к низовьям Хангана на ближайшие подступы к Сеулу. 7 марта союзники начали еще одно наступление (операция «Риппер»), 14–15 марта заняли Сеул и к 31 марта достигли «линии Айдахо» (низовья Имджингана – Хончхон – севернее Чумунджина) в районе 38 параллели. 2–5 апреля они осуществили прорыв на центральном направлении и к 9 апреля вышли к водохранилищу Хвачхон (операция «Рагид»), а к 21 апреля были уже на ближайших подступах к Чхорвону, вытеснив НОАК и КНА за 38 параллель (за исключением крайнего западного участка фронта).

Еще до завершения контрнаступления Макартур из-за разногласий с Трумэном относительно идеи использовать ядерное оружие в корейской войне против сил НОАК и КНА и за ошибки, допущенные в ноябре 1950, был смещен с поста командующего силами ООН и заменен Риджуэем (11 апреля). Командующим 8-й армией стал генерал Д.Ван Флит (14 апреля).

Основные признаки тоталитаризма

Таким образом, теперь мы можем в общих чертах охарактеризовать основные признаки тоталитаризма, присущие северокорейскому режиму:

- обязательная для всех идеология;

- культ личности;

- цензура;

- однопартийная система;

- плановая экономика;

- развитая пропаганда;

- исключительная роль государства во всех общественных делах;

- мощный репрессивный аппарат принуждения.

Вот такой перед нами предстает современная Северная Корея. Политический режим – тоталитарный коммунизм с примесью национализма. Такая характеристика существующей системы будет наиболее точной. Кроме того, для северокорейского режима характерна наследственная смена власти и крайняя закрытость в отношениях с другими странами мира. Нагнетается уровень противостояния с Соединенными Штатами Америки.

К сожалению, в ближайшее время существенных изменений в политической системе КНДР не предвидится.

Сражение на 38 параллели (22 апреля – 10 июля 1951)

С конца апреля по начало июля 1951 воюющие стороны предприняли ряд попыток прорвать линию фронта и изменить ситуацию в свою пользу. 22 апреля китайские и северокорейские войска (350 тыс.) атаковали 8-й армии на западном направлении, вновь отбросив ее за 38 параллель, но в конце апреля были остановлены севернее Сеула и у Хончхона. 15 мая они нанесли удар на центральном и восточном направлениях, однако и он не достиг успеха. 21 мая 8-я армия перешла в контрнаступление, к концу мая выбила китайские и северокорейские войска обратно за 38 параллель, но в июне завязла в боях за «Железный треугольник» (стратегически важный район между городами Чхорвон, Пхенган и Кимхва). Правда в середине июня ей удалось овладеть Чхорвоном, однако затем военные действия приобрели позиционный характер.

«Коммунистическая монархия»

В такой идеологической атмосфере развивалась Северная Корея. Политический строй, который был сформирован в КНДР, из-за смены правителей в кругу одной семьи некоторые эксперты называют «коммунистической монархией». Конечно, не все согласны с этим мнением, так как все-таки лидера выбирает партия, и он теоретически может относиться к другой семье. Другие эксперты, ввиду значительной ориентированности корейского варианта марксизма на национальные особенности, называют политический режим Северной Кореи коммунистическим национализмом или национал-коммунизмом.

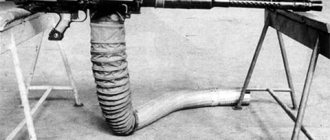

Воздушная война

Важной составной частью корейской войны явилось противоборство в небе. Это был последний крупный военный конфликт, в котором использовались истребители с воздушным винтом, и первый, где применялись истребители реактивные. В начальной фазе войны КНА благодаря наличию ЯКов обладала полным превосходством в воздухе. Но с вмешательством в конфликт американцев, ВВС которых располагали истребителями Ф-80 («шутинг-старс») с турбовинтовым реактивным двигателем, положение кардинально изменилось: во время обороны Пусанского периметра, высадки в Инчхоне и вторжения войск ООН в Северную Корею в небе господствовала авиация западной коалиции. Бомбардировщики Б-29 («летающие крепости») и Б-26, действовавшие под прикрытием «шутинг-старс», выполняли роль дальнобойной артиллерии, расчищая путь наступающим войскам и разрушая коммуникации противника.

Затем, в первый период китайского наступления (ноябрь 1950) а корейском небе появились новые советские реактивные истребители МиГ-15, которые значительно превосходили Ф-80 по своим техническим характеристикам; советские офицеры обладали большим боевым опытом со времен Великой Отечественной войны. В серии воздушных боев с ноября 1950 по январь 1952 между Пхеньяном и р.Ялуцзян («аллея МиГов») советские летчики нанесли серьезный урон авиации западных союзников, сбив 564 самолета и потеряв только 71 машину и 34 пилота. Была разрушена связка между бомбардировщиками и истребителями противника – без поддержки с воздуха он уже не мог совершать крупномасштабных наземных наступательных операций.

С конца 1951 американцы стали использовать новый тип реактивных истребителей – Ф-86 («сейбр»), который по дальности перегонки, максимальной скорости, скороподъемности и рабочему потолку приближались к МиГу-15. В результате им удалось снизить соотношение потерь с 8:1 до 2:1. За 1952 64-й корпус сбил 394 самолета, потеряв 174 (51 летчик), в первой половине 1953 – 139 самолетов, потеряв 76 (25 летчиков). Если наземные операции в началу 1953 фактически прекратились, то активность воздушного противостояния оставалась высокой до самого конца войны.

За весь период участия в военных действиях советские летчики совершили 63 229 вылетов и провели 1790 воздушных боев, сбив 1097 самолетов противника. Общие потери 64-го корпуса – 319 машин и 110 пилотов.

Есть ли частная собственность?

Нет. В КНДР все государственное, однако с 1998 года разрешена частная собственность на жилую недвижимость. Голод в 90-х, как это не цинично прозвучит, благотворно повлиял на рынок. По началу северокорейцы стали разбивать запрещенные огороды и заниматься контрабандой, затем появилась частная розничная торговля, рестораны, мастерские, гостиницы. Теперь развиваются частные структуры по кредитованию. Хотя коммерческих банков в Северной Корее нет, но государство смотрит на это сквозь пальцы. По словам перебежчиков, у северокорейцов популярны кредиты на покупку семян и удобрений – проценты кредиторы получают правами на часть будущего урожая.

Несмотря на частную торговлю, КНДР – одна из беднейших стран мира. Занимает 213 место из 230 по ВВП на душу населения: 1700 долларов в год. Экономисты видят причины бедности в том, что государство закрыто от мира и чрезмерно много тратит на армию.

Для сравнения, в Южной Корее ВВП на душу населения – 39,4 тысячи долларов. Страна на 12 месте в мире.

Мирные переговоры и перемирие в Пханмунджоме

Патовая ситуация, сложившаяся летом 1951 на корейском фронте, побудила участников конфликта к поиску дипломатических путей его урегулирования. 23 июня советский представитель в ООН призвал к прекращению огня в Корее. В ответ Риджуэй 30 июня предложил КНДР и КНР вступить в переговоры. Переговоры между командованием КНА и НОАК, с одной стороны, и командованием силами ООН, с другой, открылись 10 июля в Кэсоне (Северная Корея), но 23 августа были прерваны северокорейской делегацией. Однако после нового успешного локального наступления 8-й армии в районе Чхорвона (3–19 октября) КНДР возобновила переговоры (25 октября), которые были перенесены в Пханмунджом. 12 ноября американское командование решило окончательно отказаться от наступательных действий и перейти к «активной обороне».

27 ноября 1951 стороны договорились об установлении демаркационной линии на основе существующей линии фронта и о создании демилитаризованной зоны. Но затем переговоры зашли в тупик из-за разногласий по вопросу о репатриации военнопленных: КНДР требовала обязательного их возвращения, представители же ООН настаивали на принципе добровольности. 8 октября 1952 делегация ООН ввиду отсутствия прогресса прервала переговоры. 24 октября в ходе предвыборной президентской кампании в США кандидат от республиканцев Д.Эйзенхауэр, учитывая глубокое недовольство американцев затянувшейся войной, пообещал в случае его избрания отправиться в Корею и установить там мир, что в значительной мере обеспечило его победу на выборах 4 ноября. 29 ноября новоизбранный президент посетил Корею.

28 марта 1953 КНДР предложила возобновить переговоры и осуществить обмен больными и ранеными военнопленными еще до подписания перемирия. Несмотря на возражения государственного секретаря Д.Ф.Даллеса, требовавшего в качестве предварительного условия согласия КНДР на политическое объединение Кореи, администрация Эйзенхауэра 26 апреля вернулась за стол переговоров. 8 июня правительство КНДР под давлением китайской дипломатии согласилось на добровольную репатриацию военнопленных при условии, что она будет происходить под наблюдением обеих сторон. Однако южнокорейский парламент единогласно отверг этот вариант; Ли Сын Ман призывал Эйзенхауэра «продолжать борьбу за объединение страны». Эти призывы встретили широкий отклик в Конгрессе США, особенно среди правящей республиканской партии. Тем не менее американский президент смог убедить южнокорейское руководство поддержать проект перемирия.

27 июля 1953 в 10 часов утра в Пханмунджоме американский генерал-лейтенант У.Харрисон от командования войсками ООН в Корее и северокорейский генерал Нам Ил от командования КНА и китайских войск подписали перемирие, согласно которому через 12 часов после акта подписания прекращались все военные действия на полуострове. Между Южной и Северной Кореей создавалась 4-х километровая демилитаризованная зона, идущая от устья Имджингана на западе через северные окрестности Чхорвона до побережья Японского моря на востоке. Для контроля за соблюдением условий перемирия были учреждены Военная комиссия по перемирию в Корее из десяти старших офицеров (пять от войск ООН и пять от НОАК и КНА) и Комиссия нейтральных стран по наблюдению за перемирием в Корее из четырех военных представителей от Польши, Чехословакии, Швейцарии и Швеции. Корейская война завершилась.

Атмосфера террора

Ещё одной отличительной чертой северокорейского политического устройства является государственный террор против всех инакомыслящих или просто неугодных. Масштабы его пока полностью не раскрыты, так как КНДР является практически полностью закрытой страной. Но, несмотря на это, мир уже узнал о сотнях тысяч репрессированных.

По неподтвержденным пока данным, Ким Чен Ын приказал казнить министра обороны просто за то, что он заснул на заседании. Причем способ казни был выбран весьма изощренный: министра расстреляли из зенитного комплекса. Другого министра Ким Чен Ын собственноручно сжег из огнемета. Кроме этого, по приказу молодого корейского вождя был казнен его дядя вместе со всей семьей, включая малолетних детей.

Но это лишь малая толика тех ужасов репрессий, которые хранит в тайне Северная Корея. Политическое устройство страны, безусловно, поддерживается путем применения государственного террора, особенно жестокого при Ким Чен Ыне.

Потери

Война оставила огромное количество жертв как с той, так и с другой стороны. Общие военные потери южнокорейцев исчисляются в 984,4 тыс. (228 тыс. убитых). По американским данным, северокорейцы потеряли убитыми ок. 600 тыс., а китайцы – ок. 900 тыс. Китайцы исчисляют свои общие военные потери в 460,6 тыс. (в том числе 145 тыс. убитых).

Общие потери сил ООН составили 118,5 тыс. убитыми, 264,5 тыс. раненых и 93 тыс. пленных. Самые крупные потери понесли американцы – 169 тыс. (безвозвратные – 54 тыс., в том числе 33,6 тыс. убитых в бою); эта цифра лишь немного уступает количеству их потерь во вьетнамской войне 1964–1973. Общие потери остальных участников коалиции следующие: Великобритания – 5017 (710 убитых), Турция – 3349 (717), Австралия – 1591 (291), Канада – 1396 (309), Франция – 1135 (288), Таиланд – 913 (114), Греция – 715 (169), Нидерланды – 704 (111), Колумбия – 686 (140), Эфиопия – 656 (120), Филиппины – 488 (92), Бельгия и Люксембург – 453 (97), Новая Зеландия – 115 (34), ЮАС – 42 (20).

Потери мирного населения Кореи по самым разных оценкам исчисляются в 3 млн. Было уничтожено более 80% корейского производственного потенциала и транспортных средств. Огромный ущерб причинили бомбардировки: так, авиация ООН практически стерла с лица земли Пхеньян, в котором до войны проживало ок. 400 тыс. чел. Результатом конфликта стала настоящая гуманитарная катастрофа на полуострове.