Пули бывают разные. Их тип зависит от оружия, для которого они изготовлены. Существуют снаряды для гладкоствольного оружия, нарезного, пневматического. Соответственно, и выглядят они по-разному. Размер будет определяться видом и размером оружия.

Существуют крупные боевые патроны, большие пули или совсем маленькие для пистолетов и револьверов.

Однако скорость пули будет определяться не только ее размером. На нее влияют и многие другие факторы.

Факторы, влияющие на скорость полета пули

Целый ряд причин может замедлить начальную скорость снаряда при выстреле из оружия. Рассмотрим основные из них.

- Температура окружающей среды. Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии тратится на разогрев пороха и вылет снаряда, то есть начальная скорость вылета снижается.

- Влажность пороха. Чем более сухим будет порох, тем выше будет значение начальной скорости, так как усилится давление в стволе оружия.

- Форма и размер крупиц пороха. Чем мельче будут дисперсные частицы порохового заряда, тем быстрее они будут сгорать. Следовательно, увеличится начальная скорость выстрела пули.

- Плотность заряда пороха. Для того чтобы максимально правильно и безопасно зарядить порохом изделие, необходимы специальные точные инженерные расчеты. Без них возможна передозировка в порохе, что приведет к внутренней детонации оружия. Либо, наоборот, недозарядка, которая приведет к перегреву ствола оружия. Запрещается самостоятельно осуществлять перезарядку пороховой составляющей в оружии!

- Длина ствола оружия. Чем короче ствол, тем меньшее время осуществляется действие пороховых газов, что снижает скорость пули.

- Вес изделия. Чем легче пуля по массе, тем выше ее начальная скорость.

Каждый из перечисленных факторов может незначительно варьироваться в зависимости от определенного вида оружия. Однако в целом именно эти условия влияют на начальную и общую скорость пули при выстреле.

Начальная скорость пули: факторы влияния

Для стрелка начальная скорость пули (снаряда) является едва ли не самой главной из всех величин, рассматриваемых во внутренней баллистике.

И действительно, от этой величины зависит наибольшая дальность стрельбы, дальность прямого выстрела, т. е. наибольшая дальность стрельбы прямой наводкой по видимым целям, при которой высота траектории полета пули не превосходит высоту цели, время движения пули (снаряда) до цели, ударное действие снаряда по цели и другие показатели.

Вот почему необходимо внимательно относиться к самому понятию начальной скорости, к способам ее определения, к тому, как изменяется начальная скорость при изменении параметров внутренней баллистики и при изменении условий стрельбы.

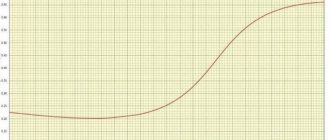

Пуля при выстреле из стрелкового оружия, начиная передвигаться по каналу ствола под действием пороховых газов все быстрее, достигает своей максимальной скорости в нескольких сантиметрах от дульного среза. Затем, двигаясь по инерции и встречая сопротивление воздушной среды, пуля начинает терять свою скорость. Следовательно, скорость движения пули все время меняется. Учитывая это обстоятельство, скорость пули принято фиксировать только в каких-нибудь определенных фазах ее движения. Обычно фиксируют скорость пули при вылете ее из канала ствола.

Скорость движения пули у дульного среза ствола в момент вылета ее из канала ствола называется начальной скоростью.

За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она измеряется расстоянием, которое могла бы преодолеть пуля за 1 секунду по вылете из канала ствола, если бы на нее не действовали ни сопротивление воздуха, ни ее тяжесть. Так как скорость пули в некотором удалении от дульного среза мало отличается от скорости при вылете ее из канала ствола, при практических расчетах обычно считают, что наибольшую скорость пуля имеет в момент вылета из канала ствола, т. е. что начальная скорость пули является наибольшей (максимальной) скоростью.

Начальная скорость определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия.

Так, при стрельбе из 7,62-мм магазинной винтовки системы Мосина обр. 1891/30 гг. начальная скорость легкой пули равна 865 м/сек, а тяжелой пули — 800 м/сек. При стрельбе из 5,6-мм малокалиберной винтовки ТОЗ-8 начальная скорость пули различных партий патронов колеблется в пределах 280-350 м/сек.

Величина начальной скорости является одной из самых важных характеристик не только патронов, но и боевых свойств оружия. Однако судить о баллистических свойствах оружия только по одной начальной скорости пули нельзя. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола оружия; массы пули; массы, температуры и влажности порохового заряда патрона, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.

Чем длиннее ствол стрелкового оружия, тем большее время на пулю воздействуют пороховые газы и тем выше начальная скорость пули.

Также необходимо рассматривать начальную скорость пули в сочетании с ее массой. Очень важно знать, какой энергией обладает пуля, какую работу она может выполнить.

Из физики известно, что энергия движущегося тела зависит от его массы и скорости движения. Следовательно, чем больше масса пули и скорость ее движения, тем больше кинетическая энергия пули. При постоянной длине ствола и постоянной массе порохового заряда начальная скорость тем больше, чем меньше масса пули. Увеличение массы порохового заряда приводит к повышению количества пороховых газов, а следовательно, и к повышению величины максимального давления в канале ствола и увеличению начальной скорости пули. Чем больше масса порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость пули.

Длина ствола и масса порохового заряда увеличиваются при конструировании образцов стрелкового оружия до наиболее рациональных размеров.

С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличиваются максимальное давление и начальная скорость пули. При понижении температуры заряда начальная скорость уменьшается. Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает увеличение (уменьшение) дальности полета пули. В связи с этим при стрельбе обязательно нужно учитывать поправки дальности на температуру воздуха и заряда (температура заряда примерно равна температуре воздуха).

С повышением влажности порохового заряда уменьшаются скорость его горения и начальная скорость пули.

Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, а следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются соответствующим образом при конструировании оружия.

Плотностью заряжания называется отношение массы заряда к объему гильзы при вставленной пуле (каморы сгорания заряда). При очень глубокой посадке пули значительно увеличивается плотность заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны нельзя использовать для стрельбы. При уменьшении (увеличении) плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули.

| Таблица 1 Пробивное действие легкой пули 7,62-мм снайперской магазинной винтовки системы Мосина обр. 1891/30 гг. (при стрельбе на расстояния до 100 м) | |

| Материал | Проникание пули, см |

| Стальная плита | 0,6 |

| Железная плита | 1,2 |

| Слой гравия или щебня | 10-12 |

| Кирпичная кладка | 15-20 |

| Сосновые доски (по 2,5 см каждая), поставленные с промежутками в 2,5 см | 35 досок |

| Дерево по торцу | до 150 |

| Стенка из дубового дерева | 70 |

| Слой мягкой глины | 70-80 |

| Земля | 60-70 |

| Слой утрамбованного снега | до 350 |

Пробивное действие пули (таблицы 1 и 2) характеризуется ее кинетической энергией (живой силой). Кинетическая энергия, которую сообщают пуле пороховые газы в момент вылета ее из канала ствола, называется дульной энергией. Энергия пули измеряется в джоулях.

Винтовочные пули обладают громадной кинетической энергией. Так, дульная энергия легкой пули при стрельбе из винтовки образца 1891/30 гг. равна 3600 Дж. Насколько велика энергия пули, видно из следующего: чтобы получить в столь короткий отрезок времени (не путем выстрела) такую энергию, потребовалась бы машина мощностью 3000 л. с.

Из всего сказанного ясно, какое большое практическое значение имеет для стрельбы большая начальная скорость и зависимая от нее дульная энергия пули. С увеличением начальной скорости пули и ее дульной энергии увеличивается дальность стрельбы; траектория пули становится более отлогой; значительно уменьшается влияние внешних условий на полет пули; увеличивается пробивное действие пули.

В то же время на величину начальной скорости пули (снаряда) большое влияние оказывает износ канала ствола. В процессе эксплуатации ствол оружия подвергается значительному износу. Этому способствует целый ряд причин механического, термического, газодинамического и химического характера.

Прежде всего пуля при прохождении по каналу ствола, вследствие больших сил трения, закругляет углы полей нарезов и производит истирание внутренних стенок канала ствола. Кроме того, движущиеся с большой скоростью частицы пороховых газов ударяют с силой в стенки канала ствола, вызывая на их поверхности так называемый наклеп. Это явление заключается в том, что поверхность канала ствола покрывается тонкой коркой с постепенно развивающейся в ней хрупкостью. Происходящая при выстреле упругая деформация расширения ствола приводит к появлению на внутренней поверхности металла мелких трещин. Образованию таких трещин способствует и высокая температура пороховых газов, которые в силу очень короткого действия вызывают частичное оплавление поверхности канала ствола. В нагретом слое металла возникают большие напряжения, которые в конечном счете и приводят к появлению и увеличению этих мелких трещин. Повышенная хрупкость поверхностного слоя металла и наличие к тому же трещин на нем приводят к тому, что пуля при прохождении по каналу ствола производит сколы металла в местах трещин. Износу ствола в значительной мере способствует и нагар, остающийся в канале ствола после выстрела. Он представляет собой остатки сгорания капсюльного состава и пороха, а также металла, соскобленного с пули или выплавленного из нее, оторванных газами кусочков дульца гильзы и т. д.

Имеющиеся в нагаре соли обладают свойством вбирать в себя из воздуха влагу, растворяться в ней и образовывать растворы, которые, вступая в реакцию с металлом, приводят к его коррозии (оржавлению), появлению в канале ствола сначала сыпи, а затем и раковин. Все эти факторы приводят к изменению, разрушению поверхности канала ствола, что влечет за собой увеличение его калибра, особенно у пульного входа, и, естественно, снижению в целом его прочности. Поэтому отмеченное изменение параметров при износе ствола ведет к уменьшению начальной скорости пули (снаряда), а также к резкому ухудшению боя оружия, т. е. к потере им своих баллистических качеств.

Если во времена Петра I начальная скорость полета ядра доходила до 200 метров в секунду, то современные артиллерийские снаряды летят значительно быстрее. Скорость полета современного снаряда в первую секунду равна обычно 800-900 метрам, а некоторые снаряды летят еще быстрее, — со скоростью 1000 и более метров в секунду. Эта скорость так велика, что снаряд, когда он летит, даже не виден. Следовательно, современный снаряд летит со скоростью, в 40 раз превышающей скорость курьерского поезда и в 8 раз превышающей скорость самолета.

Впрочем, здесь речь идет об обыкновенных пассажирских самолетах и об артиллерийских снарядах, летящих со средней скоростью.

Если же взять для сравнения, с одной стороны, самый «медленный» снаряд, а с другой — современный реактивный самолет, то разница будет уже не так велика, и притом не в пользу снаряда: реактивные самолеты летят со средней скоростью около 900 километров в час, то есть около 250 метров в секунду, а очень «медленный» снаряд, например снаряд 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста» 2 С19, при наименьшем заряде пролетает в первую секунду всего лишь 238 метров.

Получается, что реактивный самолет не только не отстанет от такого снаряда, но и перегонит его.

Пассажирский самолет пролетает за час около 900 километров. Сколько же пролетит за час снаряд, летящий в несколько раз быстрее самолета? Казалось бы, снаряд должен пролететь за час около 4000 километров.

На самом деле, однако, весь полет артиллерийского снаряда продолжается обычно меньше минуты, снаряд пролетает 15-20 километров и лишь у некоторых орудий — больше.

| Таблица 2 Пробивное действие пули 5,6-мм малокалиберной винтовки ТОЗ-8 (при стрельбе на расстояние до 25 м) | |

| Материал | Проникание пули, см |

| Листовое железо | 0,2 |

| Кирпичная кладка | 2,0 |

| Сосновые доски | 8,0 |

| Фанера | 3,2 |

| Сухой дуб | 3,0 |

| Слой мягкой глины | 8,0 |

В чем же тут дело? Что мешает снаряду лететь так же долго и так же далеко, как летит самолет?

Самолет летит долго потому, что воздушный винт тянет или реактивный двигатель толкает его все время вперед. Двигатель работает несколько часов подряд — пока хватит горючего. Поэтому и самолет может лететь непрерывно несколько часов подряд.

Снаряд же получает толчок в канале орудия, а дальше летит уже сам по себе, никакая сила больше не толкает его вперед. С точки зрения механики летящий снаряд будет телом, движущимся по инерции. Такое тело, учит механика, должно подчиняться очень простому закону: оно должно двигаться прямолинейно и равномерно, если только к нему не приложена больше никакая сила.

Подчиняется ли снаряд этому закону, движется ли он прямолинейно?

Представим, что за километр от нас находится какая-либо цель, например пулеметная точка противника. Попробуем навести орудие так, чтобы ствол его был направлен прямо в пулемет, потом произведем выстрел.

Сколько бы раз мы так ни стреляли, в цель мы не попадем никогда: всякий раз снаряд будет падать на землю и разрываться, пролетев всего лишь метров 200-300. Если мы будем продолжать опыты, то скоро придем к такому выводу: чтобы попасть, нужно направить ствол не в цель, а несколько выше ее.

Выходит, что снаряд летит вперед не по прямой линии: в полете он опускается. В чем дело? Почему снаряд летит не прямолинейно? Какая сила тянет снаряд вниз?

Ученые-артиллеристы конца XVI и начала XVII века так объясняли это явление: снаряд, летящий наклонно вверх, теряет силу, подобно человеку, взбирающемуся на крутую гору. И когда снаряд окончательно потеряет силу, он на миг остановится в воздухе, а затем камнем упадет вниз. Путь снаряда в воздухе казался артиллеристам XVI века таким, как изображено на рисунке.

В наши дни все люди, изучавшие физику, зная законы, открытые Галилеем и Ньютоном, дадут более верный ответ: на летящий снаряд действует сила тяжести и заставляет его опускаться во время полета. Ведь всякий знает, что брошенный камень летит не прямо, а описывает кривую и, пролетев небольшое расстояние, падает на землю. При прочих равных условиях камень летит тем дальше, чем сильнее он брошен, чем большую скорость он получил в момент броска.

Поставим на место человека, бросающего камень, орудие, а камень заменим снарядом; как и всякое летящее тело, снаряд будет притянут при полете к земле и, следовательно, отойдет от той линии, по которой он был брошен; эта линия так и называется в артиллерии линией бросания, а угол между этой линией и горизонтом орудия — углом бросания.

Если предположить, что на снаряд при его полете действует только сила тяжести, то под действием этой силы в первую секунду полета снаряд опустится приблизительно на 5 метров (точнее — на 4,9 метра), во вторую — почти на 15 метров (точнее — на 14,7 метра) и в каждую следующую секунду скорость падения будет увеличиваться почти на 10 метров в секунду (точнее — на 9,8 метра в секунду). Таков закон свободного падения тел, открытый Галилеем.

Поэтому-то линия полета снаряда — траектория — получается не прямой, а точно такой же, как и для брошенного камня, похожей на дугу.

Кроме этого, можно задаться вопросом: нет ли связи между углом бросания и расстоянием, которое пролетает снаряд?

Попробуем выстрелить из орудия один раз при горизонтальном положении ствола, другой раз — придав стволу угол бросания 3 градуса, а в третий раз — при угле бросания 6 градусов.

В первую же секунду полета снаряд должен отойти вниз от линии бросания на 5 метров. И значит, если ствол орудия лежит на станке высотой 1 метр от земли и направлен горизонтально, то снаряду некуда будет опускаться, он ударится о землю раньше, чем истечет первая секунда полета. Расчет показывает, что уже через 6 десятых секунды произойдет удар снаряда о землю.

Снаряд, брошенный со скоростью 600-700 метров в секунду, при горизонтальном положении ствола пролетит до падения на землю всего лишь метров 300. Теперь произведем выстрел под углом бросания в 3 градуса.

Линия бросания пойдет уже не горизонтально, а под углом в 3 градуса к горизонту.

По нашим расчетам, снаряд, вылетевший со скоростью 600 метров в секунду, должен был бы через секунду подняться уже на высоту 30 метров, но сила тяжести отнимет у него 5 метров подъема, и на самом деле снаряд окажется на высоте 25 метров над землей. Через 2 секунды снаряд, не будь силы тяжести, поднялся бы уже на высоту 60 метров, на самом же деле сила тяжести отнимет на второй секунде полета еще 15 метров, а всего 20 метров. К концу второй секунды снаряд окажется на высоте 40 метров. Если продолжим расчеты, они покажут, что уже на четвертой секунде снаряд не только перестанет подниматься, но начнет опускаться все ниже и ниже. И к концу шестой секунды, пролетев 3600 метров, снаряд упадет на землю.

Расчеты для выстрела под углом бросания 6 градусов похожи на те, которые мы только что делали, но считать придется много дольше: снаряд будет лететь 12 секунд и пролетит 7200 метров.

Таким образом, мы поняли, что чем больше угол бросания, тем дальше летит снаряд. Но этому увеличению дальности есть предел: дальше всего снаряд летит, если его бросить под углом 45 градусов. Если еще увеличивать угол бросания, снаряд будет забираться все выше, но зато падать он будет все ближе.

Само собой разумеется, что дальность полета будет зависеть не только от угла бросания, но и от скорости: чем больше начальная скорость снаряда, тем дальше он упадет при прочих равных условиях.

Например, если бросить снаряд под углом 6 градусов со скоростью не 600, а 170 метров в секунду, то он пролетит не 7200 метров, а всего лишь 570.

Следовательно, реальная наибольшая начальная скорость снаряда, которую можно достичь в классическом артиллерийском орудии, принципиально не может превзойти величины 2500-3000 м/с, а реальная дальность стрельбы не превышает нескольких десятков километров. В этом заключается особенность артиллерийских ствольных систем (в том числе и стрелкового оружия), осознав которую человечество в стремлении к космическим скоростям и дальностям обратилось к использованию реактивного принципа движения.

Сергей Монетчиков Фото Владимира Николайчука и из архива автора Братишка 08-2009

Что такое хронограф?

Хронограф — это специальное устройство, которое позволяет отслеживать некоторые показатели внутреннего и внешнего устройства снаряда и на основе полученных данных делать вывод о его возможной скорости.

Прибор сконструирован таким образом, что с его помощью без труда можно проверить заявленные технические характеристики оружия в магазине. Кроме того, он определяет начальную и общую скорость полета пули.

При помощи хронографа можно посмотреть и оценить следующие показатели оружия:

- цилиндрическое давление (его уровень);

- усталость пружины или освинцовку ствола;

- прибор покажет массу патрона;

- даст оценку качеству;

- покажет изношенность манжеты поршня;

- температуру.

Электронный прибор путем расчетов и обобщения выдаст реальный результат по всем показателям. Однако и он имеет свои недостатки.

Можно ли, выстрелив из оружия, безопасно поймать пулю в воздухе вручную?

Поймать пулю, когда она летит по воздуху, – старая, изъезженная байка, иллюзия или правда? Такое возможно только в кино или в цирке, где фокусники уже давно освоили этот трюк, обманывающий зрителей? Можно ли это сделать в реальной жизни? Удивительно, но это правда. В это верится с трудом, но, по крайней мере, теоретически это возможно. Для того чтобы понять, возможно ли это, нужно обратиться к физике.

Смотрите также

Если вертолет зависнет в воздухе, окажется ли он через 12 часов на другом конце Земли?

Для примера представьте, что вы стреляете из пистолета вверх. Пуля, вылетевшая из ствола после того, как вы нажали курок, рано или поздно достигнет максимально возможной высоты. И чем больше пуля будет приближаться к максимальной высоте, тем ниже будет ее скорость. На максимальной высоте скорость пули может быть всего несколько метров в секунду. Если вы окажетесь в нужном месте в нужное время, вы можете поймать пулю, летящую в воздухе. Например, поднявшись на воздушном шаре.

Высота, конечно, будет зависеть от оружия и пули. Например, чтобы поймать пулю, выпущенную из автомата АК-47 (автомат Калашникова, калибр 7,62), вы должны будете подняться на высоту 2,1 километра.

Интересно, а как же вращение пули? Ведь хоть пуля на большой высоте и потеряла свой вертикальный импульс, вращение, заданное нарезным стволом оружия, вряд ли прекратится. Да, это так. Скорее всего, пуля, потерявшая скорость на большой высоте, будет по-прежнему вращаться. Согласно законам физики вращательный импульс пуля не потеряет. Но поймать пулю с воздушного шара теоретически возможно. Просто в этом случае вы должны крепко схватить ее, иначе она вырвется из рук из-за вращения.

Смотрите также

Почему пассажирский самолет завис в воздухе неподалеку от Москвы: видео

Если у вас нет воздушного шара, теоретически вы можете поймать пулю, стоя у края высокой скалы.

Но все это теория. А в реальной жизни были ли случаи, когда люди ловили пулю? Если верить истории, то и такие случаи бывали в нашем порой странном и удивительном мире, где, судя по всему, возможно все.

Один из классических вариантов был описан в книге популяризатора точных наук и основоположника научно-популярного жанра «занимательной науки» Якова Исидоровича Перельмана «Занимательная физика» – когда пилоту во время Первой мировой войны удалось поймать пулю в буквальном смысле голыми руками:

«Во время Первой мировой войны, как сообщали газеты, с французским летчиком произошел совершенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух километров, летчик заметил, что близ его лица движется какой-то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, летчик проворно схватил его рукой. Представьте изумление летчика, когда оказалось, что он поймал… немецкую боевую пулю!»

С одной стороны, это представляется невозможной байкой, но, повторимся, во время боя могут происходить всевозможные чудеса. Как говорится, возможно все, что можно себе представить, и в быстро сменяющемся калейдоскопе событий боя такой шанс будет увеличен многократно пропорционально количеству тех самых событий.

Объяснение феномену легко и доступно дается в следующем абзаце:

«Пуля ведь не все время движется со своей начальной скоростью 800-900 м в секунду. Из-за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути – на излете – делает всего несколько десятков метров в секунду. А такую скорость развивает и самолет. Значит, легко может случиться, что пуля и самолет будут иметь одинаковую скорость: по отношению к летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва заметно».

Таким образом, дается ответ, при каких условиях пилот может увидеть полет пули собственными глазами и в буквальном смысле поймать ее.

Разумно! Но занимательная физика намного многограннее одного исторического примера. Придумать различных вариантов можно множество. Например, стоит предположить несколько вариантов с той же пулей и быстро движущимся транспортным средством, предположим поездом, а еще лучше – с тем же самолетом.

Благо сейчас самые быстрые поезда могут ездить вполне со скоростями пистолетной пули в средних значениях ее движения после выстрела (не начальной скоростью пули, вспоминаем потери кинетической энергии при трении о воздушное пространство).

К примеру, самый быстрый маглев (поезд на магнитной подушке) в 2015 году в ходе железнодорожных испытаний развил скорость в 603 км/ч:

В буквальном смысле летит со скоростью пули

Ну а про самолеты мы вообще молчим, особенно военные, истребители и штурмовики.

Поэтому ситуаций может быть множество, например: летим на самолете со скоростью 1 000 км/ч, скажем, в западном направлении. Начальная скорость пули также равняется 1 000 км/ч. С какой скоростью будет перемещаться пуля при выстреле?

Здесь будет действовать релятивистский закон сложения скоростей: V=(v1+v2)/(1+v1v2/c^2) (в котором V – скорость тела относительно неподвижной системы координат, v1 – скорость тела в подвижной системе координат, v2 – скорость этой подвижной системы относительно неподвижной). Чуть более сложная формула нахождения скорости, чем по классическому закону сложения скоростей V=V1+V2.

Казалось бы, ответ очевиден и известен даже школьникам: относительно нас пуля будет лететь со скоростью 1 000 км/ч. Но это именно относительно нас, уже движущихся на скорости в 1 тысячу километров в час, то есть от нашей системы отсчета. Однако показатели будут абсолютно другими, прими мы за основу иную систему отсчета.

Наверняка вы слышали о первом законе Ньютона:

«Всякое материальное тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны других тел не заставит его изменить это состояние».

Таким образом, если представить идеальный вакуум, в котором ничто бы не мешало полету пули и прямолинейного движения самолета, пуля, выпущенная со скоростью 1 000 км в час, всегда будет удаляться от места выстрела с заданной скоростью. То есть от самолета снаряд будет удаляться на скорости в 1 тысячу километров в час, точно так же, как если бы самолет стоял на земле неподвижно.

Смотрите также

Вот почему мы не используем порох для питания автомобилей

Однако поскольку происходит перемещение самолета в пространстве, их скорости сложатся, а значит, относительно Земли пуля будет лететь со скоростью уже 2 000 км/ч. Для неподвижного наблюдателя, находящегося в другой системе отсчета, пуля будет двигаться именно с такой скоростью.

Недостатки хронографа

Прибор имеет определенный вес и размер, что делает его не всегда удобным в применении в определенных условиях (например, полевых). Также к недостатку этого устройства можно отнести погрешность в измерениях (электронную). Она не бывает слишком значительной, но все равно имеет место быть.

Счетчик устройства срабатывает и останавливается в зависимости от освещенности местности (помещения), из-за чего также формируется некая погрешность в показаниях.

Точную реальную траекторию движения пули такой прибор достоверно не покажет, для этого следует использовать другой способ измерения.

Что не так со скоростями?

Вот лишь несколько совсем свежих примеров подобного рода.

Германская «Diana», славящаяся своей консервативностью, в «Каталоге 2017» для новых винтовок класса «магнум» (компрессор 25х100 мм), оснащенных газовыми пружинами высокого давления «N-TEC»,приводит скоростные характеристики в 400 метров в секунду (см. «Пневматические винтовки «Диана» на моем сайте arbalet-airgun.ru).

При этом немцы оставили для своего знаменитого «супермагнума» 350-й серии классическую, хоть и тоже завышенную, скорость 380 м/с. Ну ладно, пусть газовые пружины обладают некими «волшебными» свойствами, хотя в реальности по усилию не отличаются от стальных аналогов. Но ведь и для новейшего «супера» «Diana Panther 350 N-TEC» (29х120 мм) со значительно более мощной ГПВД указали все те же 400 м/с.

Как так вышло — непонятно, ведь это все не более чем элементарная арифметика…

Крупнейшая европейская оружейная просто взяла и подняла скоростные характеристики для всех своих моделей. Так, родоначальник большинства магнумов «Hunter 440» ни с того ни с сего вдруг «застрелял» со скоростями в 386 м/с, хотя еще в прошлом году «довольствовался» тоже малость завышенными рекламные, но все же более скромными 305 м/с. А только что появившиеся в производственной линейке самые мощные в мире «супермагнумы» «Hunter 1250 Grizzly IGT Mach1» и «G-MAGNUM 1250 IGT» (на фото), согласно «Каталогу 2017», выдают и вовсе 470 м/с! (см. «Пневматические винтовки «Гамо» на сайте arbalet-airgun.ru)

Такая погоня за ростом продаж для столь именитых производителей выглядит как-то несолидно. При этом легендарный «Hatsan», все изделия которого изначально мощнее диановских аналогов, не стал увлекаться фантастикой и сохранил для своих изделий прежние характеристики. Его примеру следуют не менее известные «Stoeger» и «Crosman». Как же все обстоит в действительности?

Вот реальные скоростные показатели для основных классов пружинно-поршневых винтовок 177-го калибра (4,5 мм) и основных типов пуль:

- для «магнум», 20 джоулей: «полуграммы» (0,55 г) — до 280 м/с, «тяжелые» (0,68 г) — 240 м/с. «Хатсаны» (25 Дж) — до 300 м/с с легкими пульками (что уже нежелательно) и 270 с тяжелыми.

- для «супермагнум», 29-33 джоуля: «тяжелые», они же минимально допустимые (0,68 г) — 290-310 м/с.

У меня на трех магнумах («Diana 31», «Gamo Socom Carbine Luxe», «Hatsan Striker») и одном «супере» («Hatsan mod 135») скорости тоже вполне им соответствовали. Откуда же взялись все эти фантастические цифры в 380-400-470 м/с м/с? Секрет — в применении для рекламных целей сверхлегких, совершенно не предназначенных для такой мощности, зато очень быстрых пулек.

Пневматика с предварительной накачкой (PCP) не исключение. Понятно, что, затолкав в барабан сверхлегкую пулю и от души поработав насосом, можно добиться скоростей, превышающих и 400 метров в секунду, почти на уровне гладкоствольного огнестрела. Однако владелцы PCP использует подходящие именно для своего оружия боеприпасы и оптимизирует давление (т.н. «плато») или выставляют редуктор на опять же оптимальные показатели. В зависимости от калибра оружие выдает от 220 до примерно 320 м/с, причем чем оно мощнее, тем скорости ниже, а пули тяжелее! К тому же устанавливаемые на большинство современных PCP-винтовок глушители, как и у огнестрела, корректно работают только на дозвуковых (до 330 м/с) скоростях.

Для охоты основным является останавливающее действие снаряда. То есть, легкими высокоскоростными пулями неплохо получается пробивать доски на спор, а тяжелая в них застрянет, передав массе дерева всю разрушительную энергию. То же верно и в отношении живой плоти.

В принципе, на этом можно было бы и закончить — истина озвучена, виновники названы. Но если вы действительно хотите разобраться в сути вопроса, а главное, определиться с характеристиками конкретно своей винтовки и подобрать к ней оптимальные боеприпасы, то стоит продолжить чтение этой статьи. Будет интересно — далее я приведу примеры вычислений реальных показателей пневматического оружия.

Прострел различных расстояний

Это более точный и реальный способ, с помощью которого можно определить скорость пули. Для этого понадобится не только внимательность, но и компьютер с установленным баллистическим калькулятором, который и даст полную информацию и максимально точные расчеты.

Работа идет по следующей схеме:

- загружаем в баллистический калькулятор необходимые данные, которые берем от производителя оружия и из собственноручно полученных показателей (пристреливаем оружие на 100 м в ноль);

- вводим массу патрона, дистанцию пристрелки;

- измеряем и загружаем высоту прицела над стволом оружия;

- у производителя берем данные о вертикальном и горизонтальном клике в оптике;

- вносим показания температуры и давления воздуха на момент исследования (чем точнее, тем реальнее и качественнее будет результат);

- показатель высоты над уровнем моря;

- скорость пули от производителя.

В калькуляторе будут графы прострела дистанций. Там указываем 200, 300, 500 и 700 метров. Более длинные дистанции сразу не рекомендуется использовать. В колонках, где запрашивается 1МОА, пишем следующие значения соответственно порядку дистанций: 5,8; 8,7; 14,5; 20,3 сантиметров.

Вся остальная работа заключается только в кликании мышкой по калькулятору. Следуйте навигатору по баллистическому устройству и в результате получите точный и реальный показатель того, какова скорость вылета пули.

Гиперзвуковой патрон: эффективно, но сложно

Уже несколько десятилетий развитие стрелкового оружия идет по путям совершенствования существующих идей. Принципиально новые решения предлагаются и изучаются, но не находят применения на практике. В ближайшем будущем может состояться новая революция, предусматривающая серьезный технологический прорыв. Российские конструкторы-оружейники заявили о возможности создания совершенно нового класса боеприпасов – т.н. гиперзвуковых патронов. Итогом такого проекта может стать появление оружия с уникально высокими техническими и боевыми характеристиками.

Громкие новости

В конце сентября РИА Новости опубликовало интереснейшие заявления российского бизнесмена и конструктора-оружейника Владислава Лобаева. Главный конструктор компании Lobaev Arms, известной своими разработками в области высокоточного оружия, рассказал о возможности создания нового боеприпаса с повышенными характеристиками. Мало того, он указал возможные сроки появления такого изделия, хотя и упомянул определенные условия, необходимые для его разработки.

По словам В. Лобаева, сейчас ведется исследование перспективной тематики патрона с гиперзвуковой пулей. Оружейная компания способна примерно за год разработать такой боеприпас. Начальная скорость его пули может выйти на уровень 2000 м/с. Впрочем, для реализации таких планов компания Lobaev Arms нуждается в определенной поддержке со стороны государства.

Винтовочные патроны 7,62х54 мм R. Максимальная скорость пули — не более 900 м/с

Оружейник рассказал о предназначении перспективных патронов. Такие боеприпасы предлагается использовать с высокоточным снайперским оружием. Повышенная начальная скорость должна обеспечить рост дальности эффективного огня, а также увеличить бронепробиваемость. Кроме того, с ее помощью можно снизить высоту траектории. Новый боеприпас будет показывать скорость 2000 м/с, тогда как большинство современных винтовок разгоняет пулю до скоростей не более 1200 м/с.

В. Лобаев затронул технологическую сторону нового проекта. Современные пороха не смогут передать пуле требуемую энергию. Вследствие этого новый патрон должен будет нести метательный заряд из детонирующего вещества особого состава. Более точные данные о типе заряда, его навеске и т.д. пока не оглашались.

Новости об изучении тематики гиперзвуковых боеприпасов для стрелкового оружия выглядят крайне интересно и многообещающе. Преимущества таких патронов очевидны, и их появление сможет оказать самое серьезное влияние на дальнейшее развитие стрелкового оружия – как минимум, снайперское. Однако уже сейчас, при отсутствии всего объема данных о перспективном проекте, понятно, что разработка новых боеприпасов может столкнуться с серьезными проблемами.

Стрелковый комплекс

Очевидно, что перспективный гиперзвуковой патрон не может создаваться сам по себе. Изделие с особыми характеристиками нуждается в специальном оружии, конструкция которого обеспечит совместимость с ним. При этом может оказаться, что разработка новой снайперской винтовки под особый патрон будет крайне сложным делом. Конструкторам предстоит решить ряд специфических задач, без чего не удастся получить оптимальное соотношение характеристик.

Для обеспечения гиперзвуковой скорости пули необходимо, прежде всего, существенное повышение давления, создаваемого метательным зарядом. Повышенное давление предъявляет новые требования к прочности ствольной группы, непосредственно взаимодействующей с газами. Кроме того, рост скорости и энергии пули должен привести к увеличению импульса отдачи – этот фактор затрагивает все прочие элементы оружия.

Также конструкторам предстоит столкнуться с проблемами в области материаловедения и технологий. Стоит напомнить, что в настоящее время начальная скорость более 1500-1700 м/с свойственна бронебойным подкалиберным снарядам танковых пушек. Из-за высокой скорости и других факторов такие боеприпасы постепенно стачивают поверхность канала ствола. Ресурс ствола без защиты канала не превышает нескольких сотен выстрелов.

Есть все основания ожидать, что перспективная винтовка под гиперзвуковой патрон тоже столкнется с подобными проблемами, и ресурс ее ствола будет гораздо ниже, чем у аналогичного оружия под «обычный» боеприпас. Впрочем, применение современных технологий и материалов способно разрешить все затруднения. Очевидно, что готовая винтовка нового типа будет представлять не меньший интерес, чем боеприпас для нее.

Архитектура боеприпаса

Рассказывая о новом проекте, В. Лобаев упомянул новые составы метательных зарядов. При этом он не говорил об отказе от традиционного унитарного боеприпаса. По всей видимости, будущий гиперзвуковой патрон внешне будет максимально походить на существующие изделия. Новый метательный заряд разместится в металлической гильзе, на донце которой будет присутствовать средство воспламенения. Дульце, как и ранее, будет вмещать пулю.

Какое именно вещество будет использоваться для разгона пули – не уточнялось. Конструктор упомянул только тот факт, что это будет детонирующее химическое вещество нового типа. В последние десятилетия были разработаны и испытаны многочисленные новые сорта порохов; параллельно предлагались альтернативные вещества с нужными качествами. Что именно будут помещать в гильзу гиперзвукового патрона – неизвестно.

Патрон .300 Winchester Magnum. Скорость пули — до 990-1000 м/с

Следует отметить, что метательный заряд должен выбираться по ряду основных параметров. Прежде всего, нужно учитывать энергетику сгорания и создаваемое давление. Однако следует помнить, что рост давления в канале ствола, разгоняющий пулю до требуемых скоростей, вполне способен привести к существенному изменению внутренней баллистики. Характер горения заряда и прохождение пули по стволу с большим ускорением должны стать темами новых исследований.

Таким образом, только для выбора подходящего метательного заряда и определения его навески авторам перспективного проекта понадобится провести несколько серьезных научно-исследовательских работ. К ним могут быть привлечены научные организации разных направлений. Совсем не трудно понять, почему руководитель оружейного предприятия говорил о необходимости государственного содействия.

Гиперзвуковая пуля

Скорость пуль стрелкового оружия обычно не превышает 1000-1200 м/с. Новый проект от Lobaev Arms может привести к появлению пули с начальной скоростью до 2000 м/с – более чем в 5,8 выше скорости звука. Такой прирост скорости приводит к появлению новых требований. Пуля должна иметь особую конструкцию, которая позволит ей реализовывать все преимущества высокой скорости. Вероятно, в ее конструкции удастся применить существующие материалы и технологии, но может возникнуть и необходимость в новых.

Прежде всего, пуля должна отличаться высокой прочностью и стойкостью к механическим и тепловым нагрузкам. Находясь в оружии, пуля столкнется с повышенным ускорением, способным деформировать недостаточно прочный объект. Во время полета с гиперзвуковой скоростью вокруг пули должны образовываться ударная волна, неустойчивый пограничный слой и т.д. Все это может приводить к дополнительным механическим нагрузкам.

Особые риски связаны с температурой набегающего потока. Известно, что гиперзвуковые летательные аппараты нагревают воздух вокруг себя до температуры в несколько тысяч градусов, в зависимости от характера обтекания и конфигурации планера. То же следует ожидать и в случае с пулей. Таким образом, она должна сочетать механическую прочность и устойчивость к нагреву. Это предъявляет особые требования к применяемым материалам.

Современные снайперские винтовки используют боеприпасы с остроконечной пулей того или иного строения. Сможет ли подобная пуля показывать желаемые характеристики при разгоне до гиперзвуковой скорости – повод для отдельного исследования. Пока нельзя исключать, что для получения повышенных боевых характеристик придется использовать пули новых форм и конфигураций. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что такая пуля будет походить на современные гиперзвуковые летательные аппараты, отличающиеся характерным экстерьером.

Вопрос целесообразности

Подобно другим перспективным концепциям в области вооружения, гиперзвуковой патрон может иметь как плюсы, так и минусы. Соотношение ожидаемых сильных и слабых сторон может открыть дорогу работам по проекту или привести к отказу от него. В дальнейшем потенциальный заказчик тоже должен будет оценить реальные возможности предлагаемого оружия, определив дальнейшие действия. Каким будет реальный баланс плюсов и минусов готового стрелкового комплекса – большой вопрос.

Основные плюсы патрона с гиперзвуковой пулей очевидны. Скоростная пуля получает от газов большую энергию в сравнении с «обычной». Благодаря этому она способна лететь на большую дальность и оказывать иное воздействие на цель. Также сокращается время полета пули к цели, а ее траектория становится более настильной, что должно положительно сказываться на точности огня. В целом, по общим характеристикам гиперзвуковая пуля из состава особого патрона для перспективного оружия превосходит существующие образцы.

Однако за высокие характеристики приходится платить. Прежде всего, такая плата заключается в излишней сложности как патрона, так и оружия под него. Рост нагрузок и необходимость применения новых материалов должны сказываться на конструктивных особенностях оружия. Кроме того, стрелковый комплекс нового типа вряд ли будет дешевым. Следует отметить, что сложность и цена могут иметь решающее значение. Потенциальному заказчику предстоит рассмотреть стоимость и характеристики комплекса, а затем определить, оправдывают ли новые возможности излишние траты.

Патрон .338 Lapua Magnum. Начальная скорость пули — около 1000 м/с

Впрочем, оценить можно будет только готовый проект или полноценный патрон, но новая концепция пока находится на самых разных стадиях. Для изучения ее реальных перспектив, формирования технического облика патрона и винтовки, а также дальнейшего развития проекта нужны время, деньги и участие различных научно-исследовательских организаций. Сперва необходимо провести ряд исследований, направленных на изучение реальных перспектив и облика гиперзвукового патрона.

Проект будущего

По словам В. Лобаева, его компания способна представить готовый патрон с гиперзвуковой пулей в течение года – при условии, что государство окажет необходимую поддержку. Необходимость финансового и организационного участия государственных структур вполне понятна: не все частные оружейные компании способны проводить сложные исследовательские проекты и разрабатывать принципиально новые образцы. Если же они получают необходимую поддержку, у проекта появляются шансы.

При разработке нового стрелкового комплекса инженеры и ученые могут столкнуться с самыми серьезными трудностями, что, среди прочего, скажется на сроках выполнения работ. Вполне возможно, что утверждение о новом патроне через год окажется чрезмерно оптимистичным. Тем не менее, компания Lobaev Arms не раскрывает подробности своих работ, и у нее уже могут быть определенные наработки по многообещающей тематике.

Тем не менее, как и в случае с другими прорывными проектами, для разработки нового гиперзвукового патрона требуется совместная работа ряда организаций, способных проводить исследования, создавать проекты и выпускать опытные образцы. Заявления о необходимости государственной поддержки прозвучали примерно два месяца назад, и с того времени какие-либо сведения о проекте не появлялись. Заинтересовались ли государственные структуры смелым предложением – неизвестно.

В последние годы наблюдается активное развитие патронов для стрелкового оружия, но принципиально новые изделия, использующие нестандартные концепции, пока не смогли дойти до эксплуатации. Российские разработчики стрелкового оружия уже занялись новой тематикой т.н. гиперзвукового патрона и готовы начать разработку такого изделия. Удастся ли им решить столь сложную задачу – станет известно позже. Будем ждать новые сообщения о ходе работ и новости о появлении принципиально нового боеприпаса.

По материалам сайтов: https://ria.ru/ https://rg.ru/ https://vpk-news.ru/ https://modernfirearms.net/ https://armor.kiev.ua/

Некоторые значения скорости патрона разного калибра для автомата

Как уже упоминалось выше, дать точную оценку такому показателю, как скорость, сложно. Во многом она определяется окружающими обстоятельствами. Однако приблизительные значения для разнокалиберных пуль автомата привести можно.

Исследования и расчеты показали, что значение скорости полета патрона из автомата будет зависеть от его модели и калибра, поэтому возможны вариации в приведенных данных. Но эти погрешности небольшие, и исправить их для своего оружия каждый может сам.

А пуля-то дырявая!!!

Так скажут ортодоксы от артиллерии, прочитав эту статью, и будут правы – действительно, пуля получилась дырявой. Но это не специально, так распорядились незыблемые законы физики. Оговорюсь сразу, автор никакого отношения к теме стрелкового оружия не имеет, можно сказать, пацифист и «Гринпис» в одном лице. Тема заинтересовала только потому, что события, более чем пятидесятилетней давности на перевале ныне называемом «Перевал Дятлова», однозначно говорили о применении там оружия неизвестного типа. Сумму известных фактов о событиях на перевале Дятлова можно объяснить только предположив, что девять туристов были убиты высокоскоростными пулями малого диаметра. Так что первоначально интерес к теме стрелкового оружия возник из вопроса, каким способом можно разогнать миниатюрный стреловидный объект диаметром около миллиметра до скорости в 10-20 км/сек. Именно такими характеристиками должна была обладать пуля этого неизвестного оружия.

Конечно, можно предположить, что для разгона такой миниатюрной пули применялась некая экзотическая технология типа рельсотрона, но думаю все гораздо прозаичней, этот же результат можно получить, используя обычные пороховые технологии, доступные с середины прошлого века, а то и ранее. Об этих технологиях говорилось в статье «Принцип лимонной косточки», но там остался неосвещенным главный вопрос,- начального старта такой миниатюрной пули и принцип ее стабилизации в полете.

Восполняя этот пробел, опишу реальный способ разгона пули на базе известной, но никогда не применявшейся в ствольной артиллерии технологии, и более того, продемонстрирую реализацию этой технологии на действующем макете.

Артиллерийская классика – поршневой разгон снаряда

Со времен «царя Гороха» традиционные стрелковые системы используют кинематическую систему поршень-цилиндр. «Царь пушка» и современная артсистема по принципу своего действия полностью аналогичны.

Ствольная стрелковая технология разгона снаряда применяется в неизменном виде уже около тысячи лет и по своей кинематической сути является системой поршень (снаряд) – цилиндр (ствол). Энергия этой системе передается посредством сгорания пороха приводящего к резкому увеличению давления на дно поршня (снаряда). Соответственно скорость снаряда пропорциональна площади дна снаряда и давлению в стволе, эти пропорции и определяют предел скорости разгона снаряда.

Так что и единорог средних веков, и суперсовременная арт-система по своей сути одно и тоже, более того, неспешное развитие технологии замкнуло круг, артиллерия начиналась с гладкоствольного оружия и заканчивает свое эволюционное развитие снова в гладкоствольном варианте.

Но эволюция все-таки это не круг, а спираль, поэтому снова используется идея еще более раннего периода развития оружия — метательного дротика. Стрелковая – от слова стрела, между прочим. Вот снимок того, что можно выжать в пределе из классической ствольной стрелковой системы:

Снимок реального выстрела, подкалиберного снаряда в момент сброса калибрующих вкладок. Ствол этой стрелковой системы не нарезной, для стабилизации полета снаряда используется аэродинамическое оперение, фактически артиллеристы снова начали использовать стрелы, пулей (снарядом) такой сердечник назвать язык не поворачивается.

Скорости в 2-2,5 км/сек максимальны даже для такой усовершенствованной поршневой технологии разгона снаряда, дальнейшее повышение скорости упирается в предельные давления выдерживаемые стволом артиллерийской установки.

Но в распоряжении современной цивилизации есть и другая технология создания высокоскоростного кинетического оружия, пришедшая из еще более глубокой древности.

Аэродинамический разгон

Не подумайте, что автор «тронулся умом», размещая в статье об оружии снимок парусника. Парусник (клипер) имеет прямое отношение к обсуждаемой теме.

Энергию ветра человечество использует с незапамятных времен, и ее можно использовать не только для движения таких вот морских монстров, но и в артиллерии. Ведь что такое взрыв по своей сути?

Это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ сильный ветер.

Я тут Америк не открывал, этот метод уже используется в артиллерии с середины прошлого века. Кумулятивный взрыв применяют для разгона небольших объектов (назовем их «пулями») с начала прошлого века, это так называемая технология «ударного ядра», в кумулятивных боеприпасах. Вот как аэродинамический принцип разгона «пули» выглядит на практике:

Это фото ударного ядра в полете, сразу за вылетом его из газовой кумулятивной струи (черное облако справа), на поверхности виден след ударной волны (конус Маха).

Назовем все своими истинными именами, ударное ядро,- это Высокоскоростная пуля, только разогнанная не в стволе, а в струе газов. А сам кумулятивный заряд это Бесствольная артиллерийская установка. Разгон пули осуществляется с помощью Аэродинамического типа передачи энергии.

Но данная технология используется и как самодостаточная артиллерийская система. Примером может быть разработка начала 80-ых годов прошлого века, отечественная противотанковая «мина» ТМ-83, с зоной поражения более 50 метров. А вот современный, и опять отечественный образец такой бесствольной артиллерийской установки:

Это противовертолетная «мина», дальность «плевка» кумулятивного заряда до 180 метров. Скорость ее «пули» 3км/сек, она очень далека от теоретического предела технологии в 200км/сек, но это неизбежная плата за точность прицеливания в такой бесствольной артиллерийской системе. Из всего выше сказанного напрашивается очевидное инженерное решение, нужно совместить ствольную технологию, с ее точностью прицеливания и технологию аэродинамического разгона снаряда с ее реальным потенциалом достижения скорости в 200км/сек.

Клипер в бутылке

Никуда не деться от морской темы, все-таки парус изобрели моряки…

Если рассматривать бутылку как ствол, а макет парусника как пулю, то получится требуемая нам артиллерийская система.

Ну а ветер создаст пороховой заряд между дном бутылки и парусником…

При холостом выстреле из обычной ствольной стрелковой установки, скорость истечения газов будет в пределе достигать 5-7км/сек, это уже не мало и для разгона аэродинамической пули такого «ветерка» вполне достаточно. Остается внутрь ствола поместить пулю с аэродинамическими поверхностями (парусами) и вот готова стрелковая установка, в пределе могущая разогнать пулю до скорости истечения газовой струи.

Для стабилизации полета такой аэродинамической пули и в стволе и что важнее в атмосфере необходимо придать пуле вращательное движение, только не с помощью нарезов, а также, аэродинамическим методом. Это можно сделать, используя не примитивные «прямые» паруса, а более хитрые, «косые» паруса, в результате получится приблизительно такая конструкция:

Это ротор газовой турбины, конструктивно аэродинамическая пуля должна быть приблизительно такой же. Продукты горения пороха, проходя через лопатки будут толкать такую пулю вперед и закручивать вокруг центральной оси.

Кстати, КПД (коэффициент полезного действия), у свободно летящих турбин (с незакрепленной осью вращения) приближается к 80 процентам, а поршневые системы не могут преобразовать энергию с КПД большим 30 процентов, как говорится, почувствуйте разницу.

Но это не все, во время движения в стволе аэродинамическая пуля не должна касаться стенок ствола, иначе ни ствол, ни пуля не останется в целости, нужно обеспечить равномерный зазор между стенками ствола и торцами парусных поверхностей, и чем он будет меньше, тем лучше.

Эта техническая проблема уже решена в совсем других областях техники, метод воздушной подушки в аэродинамически профилированном зазоре между двух плоскостей уже используется в авиации (экранопланах) и в компьютерной технике (винчестерах).

Магнитные головки винчестера «парят» над поверхностью диска на расстоянии нескольких микрон, воздушная подушка создается турбулентным воздушным потоком от быстро вращающегося диска. Для аэродинамической пули микроны это перебор, достаточно зазора в 0,1-0,2 миллиметра, что обеспечить гораздо проще.

Фактически у пули будет работать как аэродинамическая поверхность не только плоскость «паруса», но и его торец. Какой он должен быть формы для обеспечения самоцентровки в канале ствола прекрасно знают аэродинамики.

Вот такая «дырявая» пуля вырисовывается, и это совсем не традиционная свинцовая болванка, используемая со времен «царя Гороха» в практически неизменном виде, это продукт передовых достижений как минимум двух научных дисциплин, газодинамики и аэродинамики. Дело за малым, осталось только сделать такую аэродинамическую пулю.

И «я ее сделал…»

Конечно, мне далеко до Англицких мастеров с их мелкоскопом, хоть я и Русский но совсем Левша. Действовал традиционным для русского мужика способом, как в анекдоте,- с помощью болгарки, пассатижей и какой-то там матери…

Аэродинамические пули в самом примитивном, но работоспособном виде сделаны из обыкновенного самореза диметром 4,5мм., длинной 7,5 миллиметров. Соответственно для стрельбы такими дырявыми пулями используется пневматическая винтовка диаметром ствола 4,5мм.. Пока этого будет достаточно для проверки эффективности метода аэродинамического разгона пули.

Так что на снимке перед Вами первые в мире аэродинамические пули (или все таки не первые?):

Нитки резьбы выполняют роль аэродинамических плоскостей, одновременно они же закручивают пулю вокруг оси движения используя эффект «косого паруса». Воздух может свободно проходить по резьбе (три полных оборота резьбы) и между резьбой и стенками ствола (реальный диаметр такой «дырявой» пули 4,4мм.). Окно для свободного прохода воздуха составляет четверть от сечения ствола, пуля получилась действительно дырявой.

Балансировки у такой пули естественно никакой нет, макет,,,- что с него возьмешь… Но лететь теоретически такая «дырявая» пуля должна гораздо лучше штатной свинцовой пули. Осталось теорию проверить на практике, так что настал черед опытных отстрелов.

«И опыт, сын ошибок трудных и …..»

Дальше из скромности продолжать цитату не буду.

Опытные отстрелы производились из этого пневматического ружья, это не винтовка, ствол у нее не нарезной.

Crosman Recruit RCT525X

Выбор оружия не случаен, такую гладкоствольную штуковину искал специально. Нарезной ствол для аэродинамической пули абсолютно не нужен и более того, вреден. Маленькая скорость пули и отсутствие балансировки в макете приводит к рысканью ее в стволе и она цепляясь за нарезы ствола начинает кувыркаться в полете. Это было проверено на опыте, откуда и название данного раздела статьи.

Кроме этого, данное ружье помпового типа и сила выстрела зависит от числа «качков» помпы, так что можно проверять эффективность аэродинамических пуль на разных объемах газового заряда.

Вот фотографии отстрела по листу алюминия толщиной 1,2мм, винтовка накачана в обоих случаях в семь «качков», это около трети максимальной мощности данного оружия. Слева стандартная свинцовая пуля весом 0,51 грамма, справа аэродинамическая пуля:

Как видите, обычной пули не хватило энергии для пробоя листа алюминия, а аэродинамическая пуля прошила лист насквозь. Комментарии, как говорится, излишни.

Очевидно, что если сделанная буквально на «коленке» поделка превосходит по своим характеристикам заводские изделия с веками выверенной технологией, то это очень серьезно. Если такую аэродинамическую пулю сделать в заводских условиях, с рассчитанными параметрами конфигурации, сбалансированную, изготовить для стрельбы ею специально профилированный ствол, то результат будет еще более впечатляющим.

И это будет сделано, так что в части аэродинамических пуль для пневматики будет продолжение, главным станет исследование кучности стрельбы, есть веские основания предполагать, что и в этом «дырявая» пуля превзойдет классические «поршневые» пули.

Но пневматика это только проверка идеи, и если даже на этом примитивном уровне достигается существенный положительный эффект, что же будет, если данную технологию применить в пороховых стрелковых системах?

Получатся именно такие пули, которыми убивали туристов на перевале Дятлова в далеком 1959 году…

А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее…

Не надо быть инопланетянином, чтобы сделать такую аэродинамическую пулю, она вполне могла появиться еще в прошлом веке, например в Германии времен второй мировой войны.

Именно в Германии середины 30 годов прошлого века был открыт принцип кумулятивного взрыва и впервые использован метод ударного ядра. Совместить эти технологии со ствольными стрелковыми системами очевидная идея.

Самым простым решением будет в обычный унитарный патрон поместить аэродинамическую пулю, в этом случае можно рассчитывать на предел в скорости около 10км/сек. Этот предел обусловлен скоростью горения пороха и предельными давлениями в стволе. Дальнейшее увеличение скорости пули возможно только при замене пороха на детонирующее взрывчатое вещество.

Принципиальная разница между протеканием химической реакцией методом детонации (одновременная химическая реакция по всему объему ВВ) и горения (постепенная химическая реакция) в возможности фокусирования волны перепада давления. Именно эффект фокусировки взрывной волны используется в технологии кумулятивного взрыва, позволяющего разогнать газообразные продукты взрыва до скорости в 200км/сек. А это то, что нам и надо.

Единственная проблема: детонирующее вещество взрывать всем объемом сразу невозможно. Хоть ствол и не заткнут наглухо пулей, всю энергию взрыва моментально утилизировать без разрыва ствола не получится.

Детонирующее вещество нужно взрывать небольшими порциями, в момент пролета мимо них аэродинамической пули. Соответственно конструкция патрона существенно усложняется.

Это Вам не латунная «баночка» с капсюлем на дне, без хитрых и неочевидных технологий здесь не обойтись.

Такие технологии уже используются, примером может служить Взрывомагнитный Генератор (СВЧ бомба), в нем используется метод контролируемой детонации мощных ВВ для точного обжатия магнитострикционных материалов генерирующих СВЧ излучение.

Как резюме из всего вышесказанного можно констатировать, что достижение скорости пули в 10 км/сек вполне реально даже в классическом варианте унитарного патрона оснащенного аэродинамической пулей. А вот дальнейшее повышение скорости потребует совсем другого конструктива ствола и патрона (гильзы), фактически гильза станет частью ствола. И при этом гильза превратится в очень сложное инженерное изделие.

«А на последок я скажу…», «Полюбите нас грязненькими, чистыми нас всяк полюбит…»

Вот собственно для начала и все, предвижу бурю из гневных обвинений в свой адрес и голословной критики идеи аэродинамического разгона пули. Да, пускай говорят…

В следующем материале будет видео реального отстрела аэродинамической пули сделанной не «на коленке», а по всем правилам аэродинамики, в конце концов, я физик.

Вот тогда и наступит момент истины.

АКС-74У калибра 5.45Х39 и АК-101

Если говорить о скорости выпущенной пули из АКС-74У с калибром 5.45Х39, то она составит приблизительно 740 м/с. Меньше, чем у предыдущего, потому, что ствол короче.

АК-101 калибра 5.56Х45, напротив, покажет очень хороший по этому показателю результат. Примерно 930 м/с, благодаря длинноствольной структуре оружия. Американский аналог этого оружия имеет еще большую длину ствола, для обоих видов автоматов подходят одинаковые патроны с таким значением начальной скорости выстрела.

Длина ствола и дульная скорость

Фото Андрея Таланова

Правда, для этого потребовался бы ствол очень большой длины. В действительности приходится довольствоваться скоростью около 400 м/с, но и длина ствола сокращается до 700-750 мм. Таким образом, «коэффициент полезного действия» порохового выстрела составляет всего 30% от всей энергии пороха, а 70% энергии тратится на трение скольжения снаряда в стволе, на аэродинамическое сопротивление воздуха перед снарядом, на тепловые потери с уходящими пороховыми газами и на отдачу. Последняя составляющая невелика – около 0,5%.

Я попытался выяснить, в какой пропорции распределяются эти потери, но в отечественной охотничьей литературе я ничего не нашел по внутренней баллистике дробового выстрела, кроме книги Н.А. Изметинского и Л.Е. Михайлова «Ижевские ружья», (Ижевск,1995), в которой, кстати, так же этот вопрос не решен.

Правда, имеются труды по внутренней баллистике орудий, например, у И.П. Граве, Н.Ф. Дроздова, М.Е. Серебрякова и других. К сожалению, строгого аналитического решения задачи внутренней баллистики нет и, как утверждают указанные авторы, и быть не может ввиду сложности пиродинамических процессов при выстреле. Однако очень хотелось хотя бы приближенно решить такую задачу.

Наконец, я наткнулся на книгу Дж. Корнера «Внутренняя баллистика орудий», (М, 1953), в которой было дано приблизительное аналитическое решение этой задачи. По его формулам, зная силу пороха и скорость его горения, можно было найти такие параметры, как максимум давления пороха, давление пороха в конце горения и их расстояния от дульного среза, а также дульное давление. Кроме того, в этих же точках могли быть найдены и скорости снаряда.

К сожалению, решение давалось без учета сил сопротивления, что не давало окончательного решения. После соответствующих попыток все же удалось найти приемлемое техническое решение. Общий баланс энергии выглядит следующим образом: кинетическая энергия снаряда составляет 30%, потери от трения скольжения равны 26, на аэродинамическое сопротивление тратится 20 и с теплом пороховых газов уходит 25% энергии.

Между прочим, эта информация для тех, кто ленится чистить ружье и стрелять неосаленными пыжами, а также использовать пыжи с плохими обтюрирующими свойствами. В последнем случае давление в заснарядном пространстве падает, а прорвавшиеся мимо пыжа или через пыж пороховые газы еще больше увеличивают аэродинамическое сопротивление.

А то, что это торможение действительно существенно, то вся внешняя баллистика снарядов, мин и пуль только тем и занимается, что исследует влияние на полет снаряда сопротивление воздуха в открытом пространстве и ускорение силы тяжести. Сопротивление же снаряда в полузамкнутом канале ствола возрастает раз в пять.

Увеличение длины ствола в какой-то мере способствует увеличению дульной скорости снаряда лишь до тех пор, пока сила пороховых газов превышает торможение. Но после наступления максимума дульной скорости происходит ее спад вплоть до полной остановки снаряда в стволе.

Так, по данным книги «Ижевские ружья», прирост скорости от 500 мм до 720 мм составляет всего 8 м/с. Дальнейшее увеличение длины ствола еще меньше добавит дульной скорости, так что насадка «супергусь» длиной 220 мм увеличила бы убойную дальность дроби № 0 всего на 1,5 м. По моим расчетам при длине ствола 8 м дробь вообще не покинула бы ствол.

А теперь немного не в тему. Мои приятели-охотники задали мне вопрос: «Какая пуля эффективнее, тяжелая или легкая?» С ходу я ничего не смог ответить, но после некоторых расчетов получилось следующее. Если сравнить две круглые пули с одинаковыми диаметрами 18 мм, но разными массами, 35 г и 30 г (отношение масс 1,17), скорости которых равны 400 м/с и 432 м/с соответственно (чтобы выполнялось равенство начальных кинетических энергий), то на расстоянии 120 м их скорости сравняются, но кинетическая энергия пули 35 г будет, естественно, выше, чем пуля 30 г.

Но легкая пуля на всем протяжении имеет большую скорость и, следовательно, меньшее время полета и меньшее снижение траектории полета пули. Это снижение на расстоянии 120 м у тяжелой пули составляет 73 см, а у легкой – 68 см. Выигрыш всего 5 см. Для пуль другого типа, если они отличаются только массой, будут другие цифры, но конечный результат будет аналогичен – легкая пуля с каждым метром полета будет уступать более тяжелой пуле.

Если массы пуль отличаются в меньшей степени, то выигрыш и потери будут незначительны. Например, пули Рубейкина, выточенные из латуни (плотность 8,6 кг/дм3) и из стали (плотность 7,8 кг/дм3), будут иметь отношение масс 1,1, так что их можно считать одинаковыми, но стоимость латуни значительно выше. Так что решайте сами, какие пули изготавливать и применять!

Игорь Арбузов 22 марта 2013 в 00:00

Дульная энергия пули

Помимо скорости, очень важной характеристикой является также и энергия пули. Для расчета дульной энергии стоит вспомнить обычный школьный курс физики. Простейшая формула будет иметь вид: (масса х скорость)2/2, (масса в килограммах, скорость в метрах на секунду).

Почему важно значение энергии патрона? Потому что энергия — это мощность пули, ее основная боевая характеристика. Чем больше масса и выше скорость, тем, соответственно, выше и энергия. А значит, само оружие более мощное и дальнобойное.

Другими словами, это обычная формула для расчета кинетической энергии тела. Максимальной дульной энергией обладают пули винтовок. В них сбалансирована масса и начальная скорость пули таким образом, что работа получается мощной и эффективной.

Например, на дистанции около 100 метров глубина вхождения пули винтовки в достаточно плотные материалы составляет от 0,6 до 350 см. Это такие материалы, как стальная плита, дерево, железная плита, слой мягкой глины, гравия или щебня, кирпичная кладка, земля или утрамбованный снег. Эти данные приведены на основе исследования дульной энергии легких по массе пуль.

Очевидно, что значение скорости и дульной энергии любого снаряда очень велико и определяет мощность и дальнобойность оружия.

Формула расчета энергии, скорости и массы пули

Сейчас мы проведем «сеанс разоблачения черной рекламной магии». Для этого прибегнем к помощи точных наук — математики, физики, а также более узко специализированной баллистики (полную версию данной статьи и другие специализированные материалы, посвященные особенностям стрельбы и охоты с пневматикой, читайте на моем сайте arbalet-airgun.ru).

Опираться будем на официально приводимые производителями винтовок показатели энергии («мощности»), которые в отличие от скоростных вполне объективны. Дело в том, что оружейное законодательство большинства стран ориентируется именно на них, а с такими вещами не шутят. Во-вторых, если метры в секунду прекрасно представляет себе большинство людей, то со всякими-разными джоулями не все так гладко Это как у автолюбителей: максимальная скорость в км/час (кстати, тоже всегда завышенная) доступна для понимания любой «блондинке», а вот с ньютон-метрами крутящего момента уже проблемы.

Существует фундаментальная формула E = mv2/2, где «Е» – энергия, «m» – масса, а «v» – скорость. То есть все эти величины взаимосвязаны и зависят друг от друга. Проведем расчеты реальных показателей пневматических винтовок с различным уровнем энергии. Из пружинно-поршневых 4,5 мм остановимся на безлицензионной версии до 7,5 джоулей, «магнумах» — 20 и 25 джоулей, а также «супермагнумах» — 30 Дж. Оружие с предварительной накачкой (PCP) рассмотрим уже в трех основных калибрах — 4,5 (.177), 5,5 (.22) и 6,35 (.25) мм; 37, 53 и 60 джоулей, соответственно

Итак, какие пули имеют в виду производители пневматики, приводящие фантастические скоростные показатели для рекламируемых винтовок…

Пневматическое оружие

Не так давно был проведен среди владельцев пневматики опрос на тему: «Какая скорость пули у вашего пневматического оружия?» Интересно, что процентный разброс по скоростям очень варьирован.

Так, к примеру, большая часть из принимавших участие в опросе (20%) назвали цифру в 220-305 м/с. Так как это, в принципе, нормальный среднестатистический показатель для пневматики, то недоверия цифра не вызывает.

Однако почти 9% опрошенных уверяют, что их оружие имеет скорость пули от 380 м/с и больше. Вот эта цифра заставляет усомниться в своей достоверности. Какое-то уж слишком мощное боевое оружие получается. Такое значение скорости пули для пневматики встречается редко, далеко не каждая модель может таким похвастать.

По 19% участников признали, что их оружие бьет со скоростью пули 100-130 м/с и 130-180 м/с. У 11% этот показатель стремится к 350 м/с, что достаточно серьезно. И, наконец, 6% участников оценивают скорость вылета пули в своей пневматике на 75-100 м/с.

Чаще всего и проще измерять показатель скорости на пневматическом оружии при помощи хронометров. Большинство таких устройств и разработано как раз для пневматики. Хоть погрешность в измерениях никуда не денется, однако результат все равно останется достаточно достоверным.

Каким бы способом вы ни измеряли скорость вылета пули из своего оружия, погрешность все равно никуда не уйдет, так как внешняя среда всегда будет разной по своим показателям.

Пневматические винтовки

Совсем недавно среди любителей пневматического оружия был проведен соц. опрос — какую максимальную скорость пули имеет их пневматика. По странному стечению обстоятельств, разброс в ответах очень сильно разнился. Большее количество опрошенных людей говорили вполне вменяемые цифры, а именно 210-300 м/с. И данные цифры вызывают доверие, так как это стандартный показатель для такого типа оружия.

Усомниться достоверности своих слов заставляет другая часть опрошенных, которая утверждает, что их пневматическое оружие имеет скорость пули в размере 380 м/с, и даже больше. Довольно мощное орудие получается. Его можно назвать даже боевым. Ведь такими показателями обладают не многие виды пневматического оружия.

Остальные ответили, что их пневматика стреляет по 110-120 м/с и 140-190 м/с. У некоторых максимальная скорость пули в мире стремиться к 360 м/с, и это является достаточно высоким показателем. А у остальных этот показатель ровняется 75-110 м/с.

Обычно для измерения скорости у пневматического оружия используют хронометр. Ведь большинство хронометров создавалось как раз для измерения подобного показателя в пневматическом оружии. Хоть у хронометров и имеются погрешности, значения он показывает достаточно достоверные.

Существуют разные методы измерения скорости полета снаряда, и каждый из них имеет свои недостатки. А от погрешностей нельзя избавиться, т. к. условия, при которых проводятся измерения, всегда разные. Поэтому одно и то же оружие может показывать разные результаты.

arbalet-airgun

Предлагаемый обзор посвящен наиболее распространенному пневматическому оружию калибра 4.5 мм (.177), в основном боеприпасам для пружинно-поршневых винтовок.

Типы и виды пневматических пуль 177-го калибра

В первую очередь их характеризует классическая форма «воланчика» или «катушки» (на фото слева) под замечательным общим названием «Diabolo». Боеприпасы т.н. «оживальной» формы, известной всем по огнестрельному оружию, крайне редки (на фото справа H&N Rabbit Magnum II).

Связано это со сравнительно невысокой мощностью большинства винтовок калибра 4.5 мм. Небольшая площадь контакта пули и канала ствола в области пояска головной части и «юбки» заметно снижает потери на трение, но достаточно успешно противостоит прорыву газов. Для сверхмощных винтовок с предварительной накачкой (PCP), начиная с 30-го калибра (7,62 мм), наоборот, характерны пули именно «оживальной» формы.

Но вернемся к нашим «воланчикам».

Вот их основные типы:

В рамках каждого существуют различные виды и подвиды, отличающиеся калибром, весом, техническими деталями, баллистическими характеристиками и качеством исполнения. Тип пуль зависит в первую очередь от области применения.

Так, пульки с плоской головной частью («Wadcutter»), часто идущие под обозначением «Match», что подразумевает селективный отбор (а есть еще и суперэлитные «Finale

Match»)

, в основном используются именно для высокоточной спортивной стрельбы из матчевых винтовок и пистолетов на дистанции 10 метров. Они оставляют четкие круглые пробоины на бумажных мишенях для корректного определения результатов.

На фото их типичный представитель от известнейшей германской ), к продукции которой мы будем обращаться неоднократно. Данные пульки как раз применяются в олимпийских стрелковых дисциплинах.

По понятным причинам на охотничье-развлекательных дистанциях от 30 метров «плоскоголовые» пульки уже неэффективны. Правда, при невысокой проникающей способности обладают повышенным останавливающим действием.

В области охоты, «плинка» и околоспортивной высокоточной стрельбы в основном царствуют боеприпасы под общим названием «Domed» («купольный»), имеющие полусферическую (скругленную) головную часть. Они наиболее универсальны для любых винтовок и дистанций.

На фото легкие высокоскоростные и очень точные пули ведущей чешской компании JSB, с которых я когда-то начинал и до сих пор не собираюсь с ними расставаться. По уровню качества они ничем не уступают продукции германских на банке в данном случае как раз и относится относится именно к качеству и точности. Интересующимся темой предлагаю познакомиться с видеороликом, приведенным в статье «Видео и фоторепортажи с заводов производителей пневматического оружия«.

От универсальных боеприпасов перейдем к специализированным.

Пули с конической головной частью («Point», то есть «точка») благодаря повышенной проникающей способности рекламируются как якобы охотничьи.

Откровенно говоря, высокая проникающая способность нужна в основном для пробивания дырок в металлопрокате на спор, чем зачастую грешат владельцы бюджетных «супермагнумов». Для охоты требования совершенно иные (см. «Что мощнее – лук, арбалет или пневматика?»). К тому же уже упоминавшиеся чуть выше пульки «JSB Exact Diabolo», хоть и не твердосплавные, но с неменьшим энтузиазмом шьют навылет все, что надо и не надо. Поэтому их я использую исключительно для стрельбы по бумажным мишеням и максимум из «магнумов«. Для серьезных задач служат тяжелые «H&N Baracuda Match» 10,65 gr»/0,69 грамма (на фото), для «плинка» — «Crosman Premier domed» 10.5 grain/0,68 грамма.

Но вернемся к пулям с конической ГЧ. Дело в том, что и летают эти самые «проникновенные пойнт» неважно. Где-то вычитал – и с мнением этим согласен, — что само острие далеко не всегда располагается строго по оси пуль, в результате чего они рыскают в полете. Выдержать точную геометрию снаряда, видимо, не всегда удается даже ведущим мировым производителям.

Немного похоже обстоят дела и с действительно охотничьими боеприпасами, известными под общим названием «Hollow Point» («точка с полостью», или — «пустоголовые»). Похоже — в плане невысоких кучности-точности при дальнем выстреле. Зато за счет конструкции на оптимальных дистанциях стрельбы они передадут дичи максимальное количество энергии и вызовут летальные повреждения внутренних органов, обеспечив высокое останавливающее действие.

Полости могут быть разными:

Пуля, изображенная справа, при попадании в цель начинает раскрываться, как цветок, буквально разрывая плоть.

Опять же по понятным причинам баллистические характеристики подобных пулек хуже, нежели у обычных полусферических. Так же, как и у представленного ниже образца.

За грозным именем «Terminator» стоит попытка создания своеобразного аналога пуль с сердечником. То есть объединения пенетрации (проникающей способности) и останавливающего действия. Если не гнаться за дальним выстрелом, подобные боеприпасы вполне эффективны (см. «Пневматическая пуля «Терминатор«).

И действительно, все «Hollow Point» на коротких и средних дистанциях позволяют уверенно работать по предназначенной для пневматики дичи. Если вы внимательно рассмотрите предыдущую фотографию, то заметите, что производитель на наклейке банки совместил почти несовместимые вещи: силуэт вороны, а также указания «16 J» и «0,57 g». То есть «Терминатором» можно взять довольно серьезную птицу из 16-джоулевой винтовки легкой пулькой.

К счастью, владельцы пневматики, как и гладкоствольных ружей, вправе самостоятельно экспериментировать с боеприпасами. В отличие от обладателей нарезного оружия, которых за релоадинг/переснаряжение патронов буквально до недавнего времени могли серьезно наказать. Например, вот так:

Это за пять секунд изготовленные из стандартных (слева) экспансивные охотничьи пульки. Как уж они летают — дело другое, но сам факт…

Внимание! Если на этом месте статья оборвалась, временно отключите «блокировщик рекламы». Некоторые из них умудряются обрезать собственно рекламные заставки вместе с остальным текстом. Да еще и блокируют просмотр видеороликов с рассказом об оружии, сценами стрельбы или охоты.

Выбор производителя пневматических пуль

Вы, наверняка, обратили внимание, что среди представленных в обзоре фотографий не было ни одной с такими знакомыми большинству эйрганнеров изделиями, как «Гамо», «Шмель», «Люман», «Озтэй» и т.п. А ведь именно они заполняют прилавки магазинов. И стоят весьма привлекательно.

Можно довольно долго рассуждать о них, но лучше один раз увидеть…

Слева – «Gamo», справа – «Шмель».

Ну, «насекомое» — ладно. Но при всем моем уважении к винтовкам и пистолетам испанской ) некоторые марки пулек она явно заказывает под своим брендом у далеких сторонних компаний. Что очень странно, ибо «El Gamo» является известнейшим и крупнейшим в Европе (!) производителем пневматики и боеприпасов к ней. Дело даже не в облое, свидетельствующем о некачественной штамповке и обработке. Пульки вполне могут оказаться не совсем того калибра, проще говоря, не полезут в ствол или провалятся. Или быть овальными в поперечном сечении, что очень хорошо заметно по «юбкам». Впрочем, у всех этих производителей встречаются весьма приличные модели и партии изделий.