ДЕЙСТВИЕ ПУЛИ ПО ЦЕЛИ. УБОЙНОСТЬ ПУЛИ

ДЕЙСТВИЕ ПУЛИ ПО ЦЕЛИ. УБОЙНОСТЬ ПУЛИ

Поражение живой открытой цели при попадании в нее определяется убойностью пули. Убойность пули характеризуется живой силой удара, то есть энергией в момент встречи с целью. Энергия пули Е зависит от баллистических свойств оружия и вычисляется по формуле:

Е = (g x v2)/S

где g — вес пули;

v — скорость пули у цели;

S — ускорение свободного падения.

Чем больше вес пули и чем больше ее начальная скорость, тем больше энергия пули. Соответственно, энергия пули тем больше чем больше скорость пули у цели. Скорость пули у цели тем больше, чем совершеннее ее баллистические качества, определяемые формой пули и ее обтекаемостью. Для нанесения поражения, выводящего из строя человека, достаточна энергия пули, равная 8 кг м, и для нанесения такого же поражения вьючному животному необходима энергия около 20 кг м. Пули современных армейских образцов стрелкового оружия калибра 7,62 мм сохраняют убойность почти до предельной дистанции полета. Пули спортивных малокалиберных патронов очень быстро теряют скорость и энергию. Практически такая малокалиберная пуля теряет гарантированную убойность на дистанции более 150 м (табл. 41).

Таблица 41

Баллистические данные малокалиберной пули 5,6 мм

При стрельбе на обычные прицельные дистанции пули всех образцов боевого стрелкового оружия имеют многократный запас энергии. Например, при стрельбе тяжелой пулей из снайперской винтовки на дальность 2 км энергия пули у цели равна 27 кг м.

Эффект действия пули по живым целям зависит не только от энергии пули. Большое значение имеют такие факторы, как «боковое действие», способность пули к деформации, скорость и форма пули. «Боковое действие» — удар в стороны — характеризуется размерами не только самой раны, но и размером поражаемой ткани по соседству с раной. С этой точки зрения остроконечные длинные пули обладают большим «боковым» действием вследствие того, что длинная пуля с легкой головной частью начинает «кувыркаться» при попадании в живую ткань. Так называемые «кувыркающиеся» пули со смещенным центром тяжести были известны еще в конце прошлого столетия и неоднократно запрещались международными конвенциями по причине чудовищного воздействия: кувыркающаяся по организму пуля оставляет после себя канал сантиметров пять в диаметре, наполненный размозженным фаршем. В общевойсковой практике отношение к ним двойственное — эти пули, разумеется, убивают наповал, но в полете они идут на пределе устойчивости и нередко начинают кувыркаться даже от сильных порывов ветра. Кроме того, пробивное действие по цели кувыркающимися пулями оставляет желать лучшего. Например, при стрельбе такой пулей через деревянную дверь кувыркающаяся пуля проделывает в двери огромную дыру, и на этом ее энергия исчерпывается. Цель, находящаяся за этой дверью, имеет шанс уцелеть.

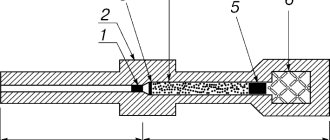

Способность пули к деформации увеличивает поражаемую область. Безоболочечные свинцовые пули при попадании в ткань живого организма деформируются в передней части и дают очень тяжелые ранения. В охотничьей практике для стрельбы по крупному зверю из нарезного оружия применяются так называемые экспансивные разворачивающиеся полуоболочечные пули. Ведущая часть этих пуль и немного головной части заключены в оболочку, а носик оставлен ослабленным, иногда просто из рубашки «выглядывает» свинцовая заливка, иногда эта заливка прикрыта колпачком, иногда в головной части выполняется встречный корпус (схема 120). Эти пули иногда разрываются на части при встрече с целью и поэтому в старину назывались разрывными (это неправильное название). Первые образцы таких пуль изготавливались в 70-х годах XIX столетия в арсенале Дум-Дум вблизи Калькутты, и поэтому название Дум-Дум прилипло к полуоболочечным пулям разных калибров. В армейской практике такие пули с мягким носиком не применяются из-за небольшого пробивного действия.

Схема 120. Разворачивающиеся пули:

1 — ; 2 и 3 —

На убойное действие пули большое влияние оказывает ее скорость. Человек на 80% состоит из воды. Обыкновенная остроконечная винтовочная пуля при попадании по живому организму вызывает так называемый гидродинамический удар, давление от которого передается во все стороны, вызывая общий шок и сильные разрушения вокруг пули. Однако гидродинамический эффект проявляется при стрельбе по живым целям при скорости пули не менее 700 м/с.

Наряду с убойным действием различают еще так называемое «останавливающее действие» пули. Останавливающим действием называют способность пули при попадании в наиболее важные органы быстро расстраивать функции организма противника так, чтобы он не мог оказать активное сопротивление. Нормальным останавливающим действием живая цель должна моментально обезвреживаться и обездвиживаться. Останавливающее действие имеет большое значение на дистанциях боя в упор и возрастает с увеличением калибра оружия. Поэтому калибры пистолетов и револьверов обычно делаются больше винтовочных.

Для снайперской стрельбы, обычно выполняемой на средних дистанциях (до 600 м), останавливающее действие пули особого значения не имеет.

«10.2 Действие пули по цели. «.. даже производители боеприпасов не все знают о том, что происходит с пулей в процессе ее прохода сквозь ткани человеческого тела. Поэтому довольно трудно что-то говорить на эту тему однозначно. Общие же закономерности таковы.

У любой пули есть три параметра. Это пробивное, убойное и останавливающее действие пули. Если с пробивным действием все более-менее понятно – это «бронебойность» пули, ее способность преодолеть преграду, то с остальными двумя может возникнуть путаница.

Убойное действие – это способность пули нанести смертельную рану, а останавливающее – способность вывести цель из строя за кратчайшее время, привести к шоку. Убойное и останавливающее действие пули вовсе не идентичны. Порой бывает совсем наоборот.

Тупоконечные низкоскоростные пули большого калибра, в основном – пистолетные, быстро передают цели всю свою энергию, что приводит к останавливающему эффекту. Но такие пули нередко проникают в тело неглубоко, их попадание не наносит тяжелых ран, а цель отделывается переломами и ушибами внутренних органов. Тем более, такая пуля обладает низкими баллистическими качествами, значительной крутизной траектории, она быстро теряет скорость и энергию. Все это делает бессмысленным использование подобных пуль в длинноствольном оружии.

Винтовочные же пули для достижения необходимых баллистических качеств делаются остроконечными высокоскоростными большого удлинения. Такие пули средних калибров (7,62-8 мм) зачастую передают цели не более одной десятой своей энергии. Их убойное действие основано на динамической волне, образующейся при попадании в тело. Воздействие такой пули на тело, рождает взрывоподобный эффект, отслаивая ткани, кожу и приводя к появлению пульсирующей временной полости. Эта полость может достигать в диаметре восьми-десяти диаметров пули. Биологические ткани довольно устойчивы к положительному давлению, но в меньшей степени способны противостоять давлению отрицательному. Человеческий организм, как известно, на 80% состоит из воды. Отрицательное давление в такой водонасыщенной среде вызывает кавитацию: образование вакуумных полостей. Формируясь из ядра, полость вначале расширяется, а затем резко схлопывается. Весь процесс занимает несколько миллисекунд. При схлопывании каверн возникают ударные волны значительной силы, приводящие к перепадам давления в несколько тысяч кПа. Такое давление способно разрушать стальные и железобетонные конструкции. Именно с этим явлением связано образование очагов разрушения биологических тканей. Такие органы, как печень или селезенка от воздействия ударной волны разрушаются практически полностью, в полых органах вроде кишок могут возникать отверстия до 7 сантиметров в диаметре.

Но подобные пули, даже обладая высоким убойным действием, не всегда «успевают» убить человека. Неоднократно отмечались случаи, когда люди даже с полностью разрушенным сердцем жили и действовали еще некоторое, порой весьма значительное, время. Таким образом на поле боя главным является все же останавливающее действие пули. Тем более, что раненый противник предпочтительнее убитого по двум причинам: моральной – вид раненого товарища действует на солдат угнетающе, тогда как смерть побуждает к мести, и экономической – на эвакуацию и лечение раненого затрачиваются значительно большие ресурсы.

Для того, чтобы повысить останавливающее действие пуль, которыми стреляют современные штурмовые винтовки – прибегают к следующим средствам. Многие, думаю, слышали байки про пули «со смещенным центром тяжести». Так вот байки эти имеют под собой некоторые основания. Современные винтовочные пули калибра 5,45-5,56 мм в полете находятся «на грани устойчивости». У одних это происходит засчет пологих нарезов и низкой стабилизации пули вращением, у других – за счет компоновки пули с полостью под оболочкой у носика пули. Приводит невысокая устойчивость к тому, что при попадании в цель пуля начинает кувыркаться, зачастую разваливаясь на части и образовывая осколки, в свою очередь увеличивающие повреждения внутренних органов. Вкупе с временной полостью, эти многократные поражения значительно увеличивают тяжесть ранения и долю переданной цели энергии, несмотря на то, что их изначальная энергия меньше, чем у пуль средних калибров. По той же причине малокалиберные пули обладают и меньшим импульсом отдачи, и – в сочетании с высокой скоростью — большей кучностью.

Тем не менее, панацеи не существует. Для каждых условий хороши свои пули и свое оружие. Из-за меньшей энергии и неустойчивости в полете у малокалиберных пуль меньшее пробивное действие, чем у аналогичных им пуль средних калибров. А это немаловажно в современных условиях, когда все большее распространение на поле боя получают бронежилеты. Эта же малая устойчивость чревата тем, что в лесу очередь из малокалиберной винтовки может вообще не достичь цели, находящейся за редким кустарником. Даже легких касаний о ветки хватает, чтобы пули значительно отклонялись в сторону. Также малокалиберная пуля обеспечивает худшие условия для создания специальных боеприпасов – бронебойных, трассирующих и т.д. — уже за счет своего меньшего объема.»

Или такой вариант:

«Согласно формулам Жоссера останавливающее действие пули равно произведению ее кинетической энергии (в момент ее встречи с преградой — Ех) на площадь поперечного сечения (Sх), без учета конструкции пули. Пробивное действие пули равно отношению вышеуказанных величин. Кинетическая энергия пули в джоулях (Дж) равна половине произведения квадрата скорости в м/с на ее массу в килограммах.

В случае использования дробового или картечного снаряда, близкорасположенные пробоины могут считаться единой площадью поражения, при определении останавливающего эффекта.

Чем больше длина пули, тем больше ее поперечная нагрузка, которая определяется как отношение массы к единице площади поперечного сечения, тем выше такие показатели, как сохранение энергии на траектории, отлогость траектории, кинетическая энергия. Остроконечные пули (оживальной формы), обладающие большей скоростью полета по сравнению с «тупоголовыми», имеют способность распространять силу удара по кругу в стороны, повышая тем самым свое поражающее действие.» (См. https://www.samooborona.ru/BOOK81.html).

Дамы и Господа! Вы что нибудь поняли из того, что написано выше литераторами и специалистами? Смотрим, как правильно!

Пробивное и останавливающее действие

Следующая методика расчёта останавливающего действия предложена французским учёным Жоссераном. Она учитывает только площадь пули и её кинетическую энергию. Их произведение даёт величину останавливающего действия. Считается, что показатель, равный 15, уже обеспечивает вывод противника из строя. Для пули ПМ он равен 21. Для пуль патрона 9×19 мм и 11,43 мм — 32,7 и 44,1, соответственно. Взгляды на эту проблему наших специалистов приведены в том же разделе по пистолету ТТ, изложенные там положения относятся так же и к ПМ. Остановимся лишь на проникающей способности пули.

В настоящее время принято считать, что минимально необходимая глубина проникновения пули в ткани организма должна составлять не менее 350 мм. Этому требованию пуля ПМ удовлетворяет полностью. Однако второму условию, а именно, возможности нанесения раневого канала максимального диаметра, цельнооболочечная пуля калибра 9 мм до конца не удовлетворяет. Более ярко выраженным останавливающим эффектом обладают экспансивные пули.

Известно, что экспансивная и обычная пули с одинаковыми геометрическими, весовыми и баллистическими характеристиками обладают разным останавливающим действием. Обыкновенная пуля, если она не попала в жизненно важные центры, не раздробила костей, может насквозь пробить мягкие ткани и не лишить пострадавшего возможности сопротивляться дальше.

Из милицейской хроники известен случай, когда охранник с простреленной шеей скрутил беспечного киллера и сдал его подоспевшему патрульному наряду. Экспансивная пуля, даже при попадании в мягкие ткани, за счёт совершенно другого механизма движения внутри тела жертвы может вызвать мгновенный болевой шок.

Необходимым требованием для пистолетного патрона является возможность надёжного пробития некоторых преград: дверцы автомобиля, плотной одежды, дверей и так далее.

Пуля патрона ПМ подобную задачу выполняет не лучшим образом, поскольку при её попадании в плотные преграды под углом оболочка пули мгновенно разрушается, освобождая сердечник. Он, в свою очередь, имеет идеально круглую поверхность и может рикошетировать. Возможности пробивного действия ПМ значительно расширились с внедрением нового высокоимпульсного патрона ПММ, обладающего большей начальной скоростью (425 вместо 315 метров в секунду). По показателям пробивного и останавливающего действия, патрон ПММ не уступает широко известному на Западе патрону 9×19 мм «парабеллум».

Кучность

Кучность стрельбы зависит от качества оружия, его состояния, умения стрелка, выбора боеприпаса, дистанции стрельбы и ряда других факторов. Обычно ее измеряют диаметром круга рассеивания пуль на мишени или расстоянием между наиболее удаленными друг от друга центрами попаданий двух пуль (обозначается как «c-t-c»). Так, на дистанции стрельбы в 10 метров для матчевых пневматических винтовок значение c-t-c свинцовых пуль не превышает к 1,6 мм, для спортивных и высококлассных охотничьих — около 4 мм, обычного многозарядного СО2-пистолета — 10-15 мм (пули) и 30-40 мм (стальные шарики ВВ). Иногда кучность измеряют диаметром круга в который уместилось 50% лучших попаданий из серии — обозначается как R50.

Энергия пули Для сравнения поражающих свойств стрелкового оружия часто применяют понятие энергии пули. Энергия пули зависит от массы пули и ее скорости и вычисляется по известной формуле: E = (m* (V*V)) / 2. Заметим, что существуют и другие формулы расчета, в которых дополнительно учитывается площадь поперечного сечения пули, ускорение свободного падения, баллистический коэфициент пули. В приведенной формуле масса пули измеряется в кг, скорость — в м/c, а энергия — в Дж (джоулях). В англоязычных странах энергию пули измеряют в фунтах (1 lbs = 1,36 Дж), а скорость пули в футах в секунду (1 fps = 0, 305 м/с). Поскольку скорость пули в полете уменьшается от максимальной, то и энергия пули различна на разных участках траектории. При вычислении энергии пули обычно берут начальную скорость пули при вылете из ствола. В законодательстве многих стран (но не Украины) энергия пули, выпущенной из пневматического оружия, разграничивает пневматику, продаваемую свободно, и требующую разрешения на покупку. Обычно границей служат значения энергии пули 7,5 Дж (Россия, Франция, Германия) или 24 Дж (Великобритания). Поскольку на этих страницах речь идет исключительно о пневматике калибра 4,5 мм, мы до сих пор не использовали понятие энергии пули. Для нас достаточно помнить, что пуля весом 0.5 грамма калибра 4.5 мм с энергией 7,5 Дж имеет начальную скорость около 175 м/с, с энергией 15 Дж — 245 м/c, а с с энергией 24 Дж — 310 м/c. Оружие с энергией пули свыше 15 Дж считается мощным (класса «магнум»). Напомним, что энергия пули зависит от дистанции стрельбы. Считается, что для надежного поражения мелкой птицы или грызуна необходимо, чтобы пуля при встрече с целью имела скорость не менее 190-200 м/c. Следует помнить, что скорость пули выпущенной из самой мощной пневматики обычно недостаточна для того, чтобы произвести шоковое действие на объект охоты при попадании в неубойное место. Фактически пуля из пневматики просто раздвигает мягкие ткани. Таким образом, гарантировать поражение цели (без подранков) может только попадание в голову, сердце, позвоночник, крупные кровеносные сосуды, нервные узлы и т.п. Мощная пневматика позволяет поражать цель на б о льших дистанциях или на меньших, но «крепкую» на рану. Для тех, кто предполагает использовать пневматику для целей самообороны напомним, что для надежного пресечения нападения — чтобы противник мгновенно прекратил нападение на вас — пуля должна оказать на него шоковое воздействие даже при попадании в неубойное место (например, руку или ногу). Принято считать, что минимальная энергия пули, достаточная для реализации указанной задачи, должна быть не менее 300 Дж при калибре пули не менее 9 мм.

Поражающий эффект

При сравнении разных боеприпасов их поражающий (убойный, останавливающий) эффект ориентировочно можно оценить по объему пулевого канала в материале, иммитирующем биологические мышечные ткани. Обычно таким материалом служит 20% желатин или прозрачное глицериновое мыло. В домашних условиях их с успехом может заменить пластилин. Для получения достоверных результатов отстрелы следует проводить в одинаковых условиях (материал иммитатора, оружие, дистанция стрельбы, температура воздуха и т.д.). Основной вклад в величину поражающего эффекта вносят скорость пули, ее калибр, вес и форма головной части. При прочих равных условиях низкоскоростная пуля раздвигает ткани, а высокоскоростная начинает кувыркаться, дефрагментироваться и/или вызывает на своем пути в тканях тела (на 70% состоящего из жидкости) гидродинамический удар — области попеременного сжатия и разряжения. В пулевом канале образуется т.н. «пульсирующая полость», по своим размерам значительно превышающая размеры остаточного пулевого канала. Скоростная съемка позволяет фиксировать в упругом желатине фазы развития «пульсирующей полости», а жесткое глицериновое мыло сохраняет «слепок» только максимальной фазы расширения канала. Так, при попадании в пластилин пули типа Round Nose со скоростью 120 м/с образуется практически прямолинейный канал с диаметром равным калибру пули и глубиной 3-4 калибра — при этом пуля не дефрагментируется и не кувыркается. При попадании такой же пули с начальной скоростью более 300 м/с в пластилине образуется суживающийся канал, имеющий на входе диаметр 3-4 калибра пули с глубиной 8-10 калибров. При использовании пуль типа Hollow Point с полостью в головной части в пластилине возникает кратер диаметром не менее 10 калибров пули и глубиной 5-6 калибров. Таким образом, несмотря на то, что высокоскоростной считается пуля с начальной скоростью не менее 900 м/с, отстрелы в иммитатор наглядно показывают, что даже относительно высокоскоростная пуля для пневматики класса «магнум» имеет гораздо больший поражающий эффект по живой цели, чем пуля, выпущенная из низкоскоростной пневматики. Для количественного сравнения пуль убойный эффект можно оценивать по объему жидкости, которую заливают в полость канала.

Пробивная способность Пробивная способность определяет способность пули сохранять поражающий эффект после пробития препятствия (например, бронежилета, автомобильного стекла, деревянной двери и т.п.) Увеличение пробивной способности достигается за счет введения в конструкцию пули упрочненного сердечника и повышения ее начальной скорости. Однако, пробивной эффект обратно взаимосвязан с поражающим эффектом. При попадании пули с высокой пробивной способностью в незащищенную цель, пуля пройдет ее насквозь, не успев отдать всю запасенную ею энергию и останавливающий эффект пули будет ослаблен. Поэтому при конструировании оружия и боеприпаса всегда стремятся достигнуть компромисса между пробивной и останавливающей способностью пули. Рикошетирующий эффект Рикошетирующий эффект означает способность пули изменять свою траекторию при попадании в твердые предметы, водную поверхность и т.д. и после этого сохранять поражающие свойства. Рикошету особенно подвержены пули из твердых материалов со сферической головной частью или имеющие твердосплавный сердечник. Как известно, многие фирмы производят оружие совершенно идентичной конструкции, но разных калибров (например, 4.5 и 5.5 мм). Если сравнить характеристики выстрела для пуль одинаковой конструкции, выпущенных из такого оружия, то можно сделать несколько выводов: выпущенные пули имеют практически одинаковую энергию пули меньшего калибра, как более легкие, обладают более пологой траекторией и дальностью прямого выстрела пули большего калибра, как более тяжелые, меньше подвержены ветровому сносу.

05 Ноября 2012

Пробивная способность отечественных пуль

фото: Семина Михаила

Однажды в одной из статей поднимался вопрос о недостаточной пробивной силе отечественных пуль для нарезного оружия. Действительно, подобная проблема существует. В чем она?

При попадании в большие кости, расположенные неглубоко у крупных животных, пуля их не пробивает, а просто разбивается в пыль, не нанося тяжелых ранений. В чем причина? А причина кроется в конструкции пули. Как устроены пули, выпускаемые нашей промышленностью? Простейшие.

Оболочка тонкостенная из биметалла либо латуни и свинцовый сердечник. Все! На большой скорости пуля попадает в достаточно твердое препятствие, свинцовый сердечник начинает деформироваться, разрывает тонкую оболочку, пуля фрагментируется на очень мелкие кусочки, теряет массу, скорость и, стало быть, энергию.

Пара примеров из личного опыта. Один сотрудник при неосторожном обращении с оружием выстрелил с 20 см в оштукатуренную кирпичную стенку из ПМ. От пули не нашли ничего, даже стального сердечника! Второй пример. Мой знакомый занимается отстрелом оружия для пулегильзотеки. Сперва он хотел отстреливать оружие калибра .223 Rem. в колодец с водой, но высокоскоростная охотничья пуля рассыпалась на мелкие фрагменты, абсолютно непригодные для пулегильзотеки.

Такова суть проблемы. Есть ли решение? Несомненно. В начале 1950-х годов американский охотник на крупную дичь, Джон Нослер разработал свою пулю с двумя раздельными сердечниками. В разрезе она напоминает буквы «Н» – два куска свинца, сверху и снизу, разделенные оболочкой. Он назвал свою пулю Partition, основал фирму по ее производству, которая существует по сей день. Есть ли недостатки у этой пули? Есть.

При попадании бывает, что головная часть фрагментируется, теряет массу, но хвостовая часть все же имеет достаточную пробивную способность. Это единственный выход? Отнюдь нет. Для примера: пуля той же фирмы Nosler Accu Bond. Прочное сцепление сердечника с очень тонкой оболочкой в головной части с резким утолщением оболочки к основанию, экспансивная полость прикрыта пластиковым обтекателем.

Еще пример. Пуля из медного сплава фирмы Federal-Bear Clam. Тонкостенная головная часть с экспансивной полостью заполнена свинцом, донная часть целиком из медного сплава. При попадании раскрывается и имеет достаточную проникающую способность, при этом сохраняет 90% массы. Можно привести еще примеры. Но зачем?

| фото: Семина Михаила |

Возьмите любой зарубежный охотничий каталог – там десятки, если не сотни, разных пуль. Только нашего производителя это не волнует. Штампуют они три вида пуль – и до свидания. Эту проблему легко можно было бы решить, если бы у нас можно было самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию. Гильзы, капсюли, порох у нас есть, а пули привезли бы торговцы из-за бугра. Отдельные образцы пуль там всегда дороги, но при самостоятельном снаряжении цена патронов остается в приемлемых пределах.

Но наши дилетанты-депутаты, причисляющие все население России к криминогенному элементу, испужались, что охотники наделают патронов кучу и пойдут их свергать. Нам пели, что рынок сам себя отрегулирует. Спрос породит предложение. Спрос-то есть, а вот с предложением… Нет, конечно, есть в московских магазинах прекрасные патроны, с различными пулями. Только фирмы все забугорные. А цены большие. Конечно, можно поднапрячься и купить пачку дорогих патронов для ответственных охот. Но тут возникают две проблемы. Во-первых, откуда вы знаете, что именно для этой охоты вам нужны именно эти пули?

Например, пули Core-Lort Ultra Bonded на больших дистанциях недостаточно точны, а Bear Clam слишком мощна для мелких животных и подходит не ко всем винтовкам – точность снижается. Шаг нарезов, длина ствола – все это влияет на точность и кучность. Во-вторых, чтобы хорошо стрелять, надо стрелять. Много и часто.

Бой винтовки зависит от многого. Патроны из разных партий одного завода дают разный бой. Я уж не говорю о патронах разных производителей. Масса пули, материал оболочки, используемый порох, капсюль – все это влияет на точность попадания. Для примера. Если в артиллерии требуется сверхточная стрельба, то учитывается даже температура вышибного заряда, так как верхние ящики лежат на солнце и температура зарядов в них выше, чем в нижних, а это влияет на точность.

Купив патроны неизвестного вам производителя, вам надо пристрелять винтовку именно этими патронами. А результаты могут быть весьма различны. Да и приехав на охоту, хорошо бы проверить пристрелку оружия теми же патронами и на ту же дистанцию (приблизительно), что будет на охоте. Ну это, конечно, если вас интересует результат.

Так что одной пачкой хороших дорогих патронов вы вряд ли обойдетесь. Я сам стрелял патронами разных производителей (отечественных, естественно). Средняя точка попадания между производителями разнится на 15–20 см. На крупную дичь я не охочусь. Мой объект – лиса. И для меня 15–20 см весьма важны. Да и для охотника на крупную дичь тоже. Прицелился в убойное место, а пуля легла на 15 см ниже-выше-левее-правее и не задела жизненно важный орган. Вот и подранок.

| фото: Семина Михаила |

Действие пули по дичи должно быть прогнозируемым. Мне для охоты на лису нужны более прочные пули .223 Rem именно отечественного производителя, так как цена их приемлемая. Поясню. При попадании в лису на дистанции менее 100 м трофей, т.е. шкура, портится из-за деформации даже оболочечной пули. Это отмечаю не я один. Для других охот нужны другие пули. Но наши производители не готовы нам это предложить.

Ведут ли они какие-либо исследования в этом направлении? Или, например, я слышал, что пуля из томпака быстрее изнашивает ствол, если он не хромирован, чем пуля с латунной оболочкой. Вроде бы никто таких исследований не проводил. Почему бы, скажем, ТПЗ не взять два нехромированных ствола, отстрелять из них 5000 патронов. Из одного стрелять пулями в латунной оболочке, из другого – в томпаке.

Через каждую 1000 выстрелов замерять начальную скорость пули, кучность, состояние нарезов и т.д. А потом опубликовать эти сведения. Почему зарубежные фирмы готовы броситься на каждый чих своего потребителя, лишь бы ему угодить, а наши и ухом не ведут. Все объясняется просто. Наши производители штампуют одно и то же, потому что импорт дорог, и их продукцию все равно купят. Какой же выход?

Не надо вступать в ВТО, а уж тем более в Евросоюз, достаточно снизить таможенные пошлины на оружие, боеприпасы со 100 до 5–10%. И тогда появятся у нас Ремингтон 701 по рекомендованной розничной цене в 375 баксов (с оптикой!) и патроны Norma по доступной цене. Вот тогда и наш производитель начнет действовать.

Игорь Суслов 22 июля 2015 в 16:00