Влияние различных факторов на дальность полета пули и рассеивание.

На боевую эффективность стрелкового оружия оказывает много факторов, которые приводят к ухудшению кучности, меткости, большому рассеиванию и повышенному расходу боеприпасов при выполнении огневых задач. Все факторы, влияющие на качество стрельбы можно свести в несколько групп:

— конструктивные особенности боеприпасов и систем;

— нарушения технологии изготовления стволов;

— погрешности в технологии изготовления боеприпасов;

— нарушение правил эксплуатации оружия;

— естественный износ канала ствола;

— состояние атмосферы и метеосоставляющие.

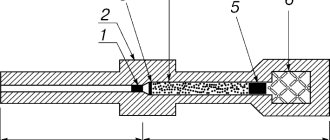

Например некачественная цементация внутренних поверхностей каналов стволов приводит под воздействием сильно нагретых пороховых газов к быстрому азотированию поверхностного слоя металла, образованию хрупкой корочки и в конечном итоге образованию разгара канала ствола и выкрашиванию металла. Калибр ствола увеличивается, нарушается обтюрация пороховых газов, уменьшается давление в канале ствола, уменьшается дальность полета пули, увеличивается рассеивание.

Некачественное изготовление патронника и переходных конусов приводит к раздутию гильзы, заклиниванию затвора и обрыву дулец гильз. То же самое происходит при интенсивной эксплуатации стрелкового оружия в условиях повышенной запыленности, при нерегулярной чистке и смазке оружия.

Нарушение технологии заливки свинцовой рубашки в пули может привести к образованию микропустот в слое свинца. Он будет размещатся в оболочке с неравномерной плотностью и как следствие возникает смещение центра тяжести пули от расчетной. Это приводит к дисбалансу при движении пули по каналу ствола и отклонению пули на траектории, что приводит к большому рассеиванию.

На полет пули оказывают влияние атмосферное давление, влажность воздуха, направление ветра, температура воздуха.

Атмосферное давление при повышении местности на каждые 100м понижается в среднем на 9мм рт. ст. Поэтому при стрельбе в горах плотность и сила сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность полета пули увеличивается.

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность полета пули, поэтому оно не учитывается при стрельбе.

При попутном ветре пуля летит дальше, чем при безветрии, а при встречном ветре – ближе.

Боковой ветер справа отклоняет пулю в левую сторону, ветер слева – в правую сторону.

При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а в следствии этого, уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули. Наоборот, с понижением температуры плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются, а дальность полета пули уменьшается.

При стрельбе из одного и того же оружия, в следствии рассмотренных выше причин каждая пуля описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания, не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание пуль. Такое явление называется рассеиванием пуль.

Совокупность траекторий пуль, полученных в следствии их рассеивания, называется снопом траекторий, а траектория, проходящая в середине снопа траекторий, называется средней траекторией.

Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели называется средней точкой попадания или центром рассеивания.

Траектория пули. Виды траекторий и их практическое применение.

Колебания ствола, отдача оружия и другие причины приводят к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и направлением ее в момент вылета пули. Этот угол называется углом вылета.

В целях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия применяются специальные устройства — дульные тормоза и компенсаторы.

Вылетев из канала ствола, пуля движется по инерции (противотанковая граната к гранатомету РПГ-7 движется по инерции после окончания истечения газов из реактивного двигателя, т. е. после прекращения действия реактивной силы).

В момент выстрела ствол оружия занимает определенное положение. Прямая линия, представляющая продолжение оси канала ствола в момент выстрела пули (гранаты), называется линией бросания.

При движении в воздухе пуля (граната) подвергается действию сил тяжести и сопротивления воздуха. Сила тяжести направлена вниз и заставляет пулю (гранату) постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха направлена навстречу движению пули (гранаты) и непрерывно замедляет ее движение, а также стремится опрокинуть ее головной частью назад. Под действием этих двух сил пуля (граната) летит в воздухе не по линии бросания, а по неравномерно изогнутой кривой линии, расположенной ниже линии бросания. Кривая линия, которую описывает центр тяжести пули (гранаты) при полете в воздухе, называется траекторией.

Устойчивость гранаты в полете обеспечивается наличием стабилизатора, который позволяет перенести центр сопротивления воздуха назад, за центр тяжести гранаты. Вследствие этого сила сопротивления воздуха поворачивает ось гранаты к касательной к траектории, заставляя гранату двигаться головной частью вперед. Выстрел, при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется прямым выстрелом.

Округленные дальности прямого выстрела по различным целям при стрельбе из некоторых видов стрелкового оружия приведены в таблице.

| Высота целей, их название и номера мишеней | Дальности прямого выстрела при стрельбе из оружия под патрон, м | |||

| 14,5-мм | винтовочный | 5,45-мм | обр. 1943 г. | |

| Цели высотой 0,5—0,55 м: грудная фигура; противотанковый гранатомет; пулемет (мишени № 6, 9а, 10) Цели высотой 0,75—0,8 м: пулеметный расчет; БТР в окопе; безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле в окопе; артиллерийское орудие в окопе (мишени № 10а, 176, 19а) Цели высотой 1—1,1 м: поясная фигура; ручной противотанковый гранатомет; противотанковое орудие (мишени № 7, 9, 11) Цели высотой 1,5 м: бегущая фигура; безоткатное орудие (ПТУР) на автомобиле (мишени № 8, 17, 17а) Цели высотой 1,9—2,5 м: БТР; пехота на автомобиле (мишени № 13а, 22) | 600 700 800 900 1000 | 400 500 550 650 750 | 400 500 550 600 700 | 350 400 450 500 650 |

Действительность стрельбы. При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов в зависимости от характера цели, расстояния до нее, способа ведения огня, вида боеприпасов и других факторов могут быть достигнуты различные результаты. Для выбора наиболее эффективного в данных условиях способа выполнения огневых задач необходимо произвести оценку стрельбы, т.е. определить ее действительность.

Действительностью стрельбы называется степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задаче. Она может быть определена заранее расчетным путем или по результатам стрельб. Действительность стрельбы зависит от положения, из какого ведется стрельба (от способа ведения огня), дальности стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стреляющих и других факторов. С увеличением дальности до цели уменьшается действительность стрельбы. Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Действительность стрельбы, кроме того, определяется степенью убойного и пробивного действия пули (гранаты).

Дальность прямого выстрела является одной из важных характеристик оружия. Чем больше дальность прямого выстрела, тем точнее и эффективнее ведется стрельба, тем меньше расход боеприпасов.

При стрельбе из одного и того же оружия вследствие ряда случайных причин каждая пуля (граната) описывает свою траекторию и имеет свою точку попадания (встречи), не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание пуль (гранат).

Явление разбрасывания пуль (гранат) при стрельбе из одного и того же оружия практически в одинаковых условиях называется естественным рассеиванием пуль (гранат).

Совокупность траекторий пуль (гранат), полученных вследствие их естественного рассеивания, называется снопом траекторий, а траектория, проходящая в середине снопа траекторий, называется средней траекторией.

Задание для самостоятельной работы

1. Изучить материал занятия по рекомендованной литературе:

[6] с. 3 – 174 1) изучить

2. Изучить процессы протекающие в канале ствола при выстреле. Быть в готовности ответить на вопрос:

— как зависит скорость пули от давления пороховых газов и плотности заряда.

3. Изучить факторы влияющие на внешнюю баллистику пули. Быть в готовности ответить на вопросы:

— как влияет ветер на точность стрельбы;

— что называется дальностью прямого выстрела.

Что такое точка вылета?

— положение центра дульного среза орудия в момент вылета снаряда.

Интересные материалы:

Как ускорить рост комнатных растений? Как ускорить рост растений? Как влияет селитра на растения? Как влияют калийные удобрения на растения? Как влияют органические удобрения на растения? Как выбрать лампу для подсветки растений? Как выбрать лампу для растений? Как защитить растения от весенних заморозков? Как защитить растения от заморозков? Какая корневая система характерна для двудольных растений?

Тестовый запуск

Во многих странах и их вооруженных силах с середины 18 века были проведены испытательные выстрелы с использованием больших боеприпасов для определения характеристик сопротивления каждого отдельного снаряда. Эти индивидуальные тестовые эксперименты регистрировались в обширных баллистических таблицах.

Серьезные испытания были проведены в Англии (испытателем был Фрэнсис Башфорт, сам эксперимент проведен на Вулвичских болотах в 1864 году). Снаряд развил скорость до 2800 м/с. Фридрих Крупп в 1930 году (Германия) продолжил тестирования.

Сами снаряды были сплошными, немного выпуклыми, наконечник имел конусообразную форму. Их размеры составляли от 75 мм (0,3 дюйма) с весом 3 кг (6,6 фунтов) до 254 мм (10 дюймов) с весом 187 кг (412,3 фунтов).

Метод Маевского

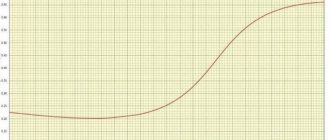

Выше мы уже немного упоминали эту фамилию, но давайте рассмотрим, что за метод придумал этот человек. В 1872 году Маевский опубликовал доклад Trité Balistique Extérieure. Используя свои баллистические таблицы вместе с таблицами Башфорта из отчета 1870 года, Маевский создал аналитическую математическую формулу, которая рассчитала сопротивление воздуха для снаряда в терминах log A и значения n. Хотя в математике ученый использовал иной подход, чем Башфорт, полученные расчеты сопротивления воздуха были одинаковыми. Маевский предложил концепцию ограниченной зоны. При исследовании он обнаружил шестую зону.

Около 1886 года генерал опубликовал результаты обсуждения экспериментов М. Круппа (1880). Несмотря на то, что использовавшиеся снаряды сильно различались по калибрам, они имели в основном те же пропорции, что и стандартный снаряд, длиной в 3 метра и радиусом 2 метра.

Баллистический коэффициент пневматических пуль

Пневматические пули были созданы не для поражения цели, а для того, чтобы остановить цель или нанести небольшой физический вред. В связи с этим большинство пуль для пневматического оружия делают из свинца, так как этот материал очень мягкий, легкий и задает снаряду небольшую начальную скорость. Самые распространенные виды пуль (калибры) — 4,5 мм и 5,5. Конечно же, были созданы и более крупнокалиберные — 12,7 мм. Производя выстрел из такой пневматики и такой пулей, нужно уже задуматься о безопасности посторонних. Например, шарообразные пульки сделаны для развлекательной игры. В большинстве случаев такой вид снаряда покрывают медью или цинком, чтобы избежать коррозии.

Методы и стандартный снаряд

Многие военные до 1860-х годов использовали метод исчисления для того, чтобы правильно определить траекторию полета снаряда. Этот метод, который подходил для расчета только одной траектории, выполнялся вручную. Чтобы сделать вычисления намного проще и быстрее, начались исследования по созданию модели теоретического сопротивления. Исследования привели к значительному упрощению экспериментальной обработки. Это была концепция «стандартного снаряда». Баллистические таблицы составлялись для надуманного снаряда с заданными весом и формой, конкретными размерами и определенным калибром. Это упрощало расчет баллистического коэффициента стандартного снаряда, который мог бы перемещаться в атмосфере согласно математической формулы.

Таблица баллистического коэффициента

Вышеупомянутые баллистические таблицы обычно включают в себя такие функции: плотность воздуха, время полета снаряда в диапазоне, дальность, степень отхода снаряда от заданной траектории, вес и диаметр. Эти показатели облегчают расчет баллистических формул, которые нужны для того, чтобы вычислить начальную скорость снаряда в диапазоне и траекторию полета.

Стволы Bashforth 1870 года выпускали снаряд со скоростью 2800 м/с. Для расчетов Маевский использовал таблицы Башфорта и Круппа, которые включали в себя до 6 зон с ограниченным доступом. Ученый задумал седьмую ограниченную зону и протянул стволы Башфорта до 1100 м/с (3,609 фута/с). Маевский преобразовал данные из императорских единиц измерения в метрические (на данный момент единицы измерения СИ).

В 1884 году Джеймс Инголлс представил свои стволы в Артиллерийском циркуляре армии США, используя таблицы Маевского. Инголлс расширил баллистические стволы до 5000 м/с, которые были в пределах восьмой ограниченной зоны, но все-таки с тем же значением n (1,55), что и 7-я ограниченная зона Маевского. Уже до конца усовершенствованные баллистические таблицы были опубликованы в 1909 году. В 1971 году компания Sierra Bullet рассчитала свои баллистические таблицы на 9 ограниченных зон, но только в пределах 4 400 футов в секунду (1 341 м/с). Эта зона обладает убойной силой. Представьте себе снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 1341 м/с.

Метод Сиаччи

В 1880 году полковник Франческо Сиаччи опубликовал свою работу Balistica. Сиаччи предположил, что сопротивление и плотность воздуха становятся больше, когда увеличивается скорость снаряда.

Метод Сиаччи предназначался для траекторий с плоским огнем с углами отклонения менее 20 градусов. Он обнаружил, что такой маленький угол не позволяет плотности воздуха иметь постоянное значение. Используя таблицы Башфорта и Маевского, Сиаччи создал 4-зонную модель. Франческо использовал стандартный снаряд, который создал генерал Маевский.