Русско-турецкая война 1877-1878 годов происходила на землях Балканского полуострова и Кавказа в начале последней трети 19-го века. Противоборство развернулось между Российской и Османской империями. Соответственно, по этим главным силам и времени события была названа война.

На стороне России выступали угнетаемые османами народы Балкан, а поддерживали Османскую империю — практически всё (за исключением Германии) европейские страны, не желавшие усиления России или просто шедшие на поводу у Британии.

Война продлилась почти год и завершилась полным разгромом османских сил. В итоге на проходивших сначала в Сан-Стефано, а позже в Берлине переговорах Сербия, Черногория и Румыния получили независимость, а Болгария — автономию. Это открыло путь к полному освобождению славянских народов Балкан от османского гнёта.

Цели сторон

Главными целями России в войне были:

- Денонсация всех положений Парижского договора, которые лишали Россию права иметь флот на Чёрном море и лишали её возможности проводить независимую политику в Закавказье, на Балканах и Ближнем Востоке

- Защита христиан, проживавших на территории Османской империи от регулярных гонений и прямого физического истребления

- Помощь в продолжении освобождения от османского ига славянским народам Балканского полуострова

В свою очередь, Османская империя стремилась:

- Сохранить сформировавшееся после Крымской войны отношение к России, как к неполноправному и нуждающемуся в контроле со стороны европейских держав, геополитическому субъекту.

- Стремилась сохранить поддержку и Британии, и Франции, она позиционировала себя как противовес России в регионе.

- Позиционировала себя как защитника интересов мусульманского населения Кавказа, как сторонника их сепаратистских устремлений.

Соотношение сил

Российская империя и её союзники выставили на Балканском фронте около 500 тысяч солдат. Артиллерии имелось не менее 690 орудий разного калибра.

На Кавказском театре военных действий Россия из общего числа своих войск выставила примерно 150 тысяч солдат.

Османская империя имела около 300 тысяч солдат регулярных подразделений. Артиллерии у Турции было около 300 орудий полевого типа и не менее того же количества крепостных систем.

Кроме регулярных сил на стороне османской армии выступали многочисленные иррегулярные подразделения, в частности печально известные своими зверствами над беззащитным населением — башибузуки. Сюда же относились и отряды абхазских, чеченских и дагестанских мятежников.

Стрелковое оружие и часть артиллерии у турок было новейших систем (британского, французского и американского производства). У солдат России и её союзников вооружение было несколько хуже. Но османская армия отличалась низкой боевой подготовкой и моральным разложением. Её солдаты были склонны к погромам и расправам над собственным населением (преимущественно христианами). Личный состав Российской армии и славянских ополчений получал огромную моральную поддержку от населения Балкан, приветствовавшего их как освободителей.

Добиться победы помогла реформа армии

Эта война стала серьезным экзаменом для российской армии, впервые сформированной на основе всеобщей воинской обязанности. Благодаря военной реформе генерала Дмитрия Милютина, проведенной в 60-70-х годах ХIХ века, удалось в мирное время сократить численность армии на 40% и при этом получить хорошо подготовленные военные резервы на случай войны.

К началу военной кампании под ружьем было более миллиона человек, что позволило в ходе войны быстро формировать и перебрасывать в действующую армию свежие части.

В ходе реформы был создан Главный штаб и введено деление на военные округа, что серьезно улучшило управление войсками. А сеть юнкерских училищ, куда принимались представители всех сословий, качественно улучшила подготовку офицерских кадров – слабое место русской армии с николаевских времен.

Пехоту перевооружили: гладкоствольные ружья сменили нарезные винтовки системы Крнка и Бердана, которые были гораздо легче, заряжались быстрее и позволяли вести стрельбу на большем расстоянии.

Все это позволило русской армии вести наступательные бои сразу на двух фронтах – Балканском и Закавказском, удерживая стратегическую инициативу с первых до последних дней кампании.

Командующие и военачальники

В планировании и проведении компании 1877—78 годов принимали участие с русской стороны:

| Н.Н. Обручев | Автор плана войны, сыграл большую роль в том, чтобы убедить императора в необходимости самой этой войны. Из-за неприязненного отношения вел. кн. Николая Николаевича был отправлен на кавказское направление. Здесь стал разработчиком операции по прорыву турецкого фронта и взятию крепости Карс. Данная победа стала ключевой для разгрома османских войск на данном направлении. |

| Великий князь Николай Николаевич | Главнокомандующий действующей армией, лично руководил переправой российских войск через Дунай, а позже — последним штурмом Плевны. От имени российского императора заключил перемирие в конце войны. Считал, что необходимо занять Константинополь несмотря на угрозы Британии. На это получил прямой запрет от своего царствующего брата. |

| Цесаревич Александр Александрович | Возглавлял Гвардейский корпус |

| И.С. Ганецкий (позже его сменил М.Н. Дохтуров) | Командовал гренадёрским корпусом, был настоящим боевым генералом, отличался заботой о солдатах и пользовался в их среде огромным авторитетом. Именно он возглавил войска, воспрепятствовавшие прорыву османских войск из Плевны. И он же принял сдачу этой крепости. |

| К.И. Гершельман (его заменил В.Н. Салов) | Возглавил 1-й армейский корпус, ответственен за значительные санитарные потери под Шипкой. Отличался карьеризмом и безразличным отношением к рядовому составу. |

| П.Д. Зотов | Командовал 4-м армейским корпусом, руководил штабом по осаде Плевны. При всей своей честности и исполнительности проявлял нерешительность и робость в ответственные моменты. Именно он руководил неудачными штурмами крепости. |

| Ф. Ф. Радецкий | Возглавлял 8-й армейский корпус, отлично показал себя в боях как командир и офицер. Отличался личной храбростью. В решающие моменты возглавлял атакующие порядки своих солдат. Именно ему принадлежит заслуга удержания Шипкинского перевала и последующего уничтожения блокировавшей его османской армии. |

| Н.П. Криденер (его сменяли Л.А. Татищев, В.К. Свечин, А.И. Шаховской) | Командовал 9-м армейским корпусом, взял штурмом крепость Никополя. Участвовал в обороне Шипки и последующем рейде по южным Балканам. |

| А.И. Шаховской | Возглавлял 11-й армейский корпус, встал во главе его перед началом войны. Вверенным подразделением командовал в составе нижнедунайской группировки войск. |

| П.С. Ванновский | Управлял 12-м армейским корпусом, командовал сначала штабом, а потом и всем Рущукским отрядом. Отличался исполнительностью и дисциплинированностью. Впоследствии был выделен императором на должности военного министра и министра просвещения. |

| А.Ф. Ган (был сменён генерал-лейтенантом Ю.И. Шильдер-Шульднер и К.Н. Манзей) | Командовал 13-м армейским корпусом, имел репутацию опытного боевого офицера ещё по событиям севастопольской обороны. Это он подтвердил своим командованием вверенным ему подразделением в новой войне. |

| А.Э. Циммерман | Возглавлял 14-й армейский корпус, был опытным боевым офицером. Отличился в компаниях на Кавказе и Средней Азии. Его подразделение первым форсировало Дунай и обеспечило безопасность левого фланга русских войск. В дальнейшем вёл успешные наступательные действия, освободил город Добрич. |

| Н.Г. Столетов (его сменил Ф.В. Давыдов) | Командовал болгарскими ополченцами. С нуля создал многотысячные отряды ополченцев. Во главе их участвовал в обороне Шипки, после — был в числе наступающих русских войск, отличился в боях за Шейново. |

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мир.

Император Александр II и Горчаков 1871 г.

Вторая половина XIX века связана с дальнейшим обострением балканского кризиса. В 1875 году мощное антитурецкое выступление вспыхнуло в Боснии и Герцеговине. В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии, жестоко подавленное турецкими властями. Дальнейшее развитие национально-освободительного движения балканских народов поставило перед европейскими державами вопрос, как о дальнейшей судьбе Османской империи, так и будущей судьбы южнославянских народов.

Россия, потерпевшая поражение в Крымской войне 1853-1856 г.г., стремилась упрочить свой международный авторитет путём усиления своего влияния на стратегически выгодном Балканском полуострове. Русское общество выражало симпатии и сочувствие к восставшим балканским народам, требуя от правительства помочь «братьям-славянам». В России стали организовываться «славянские комитеты», собиравшие пожертвования в пользу борющихся южных славян, на Балканы отправлялось много русских добровольцев, среди которых были писатель Г.И. Успенский, художники В.Д. Поленов и Е.К. Маковский, известный врач С.П. Боткин.

Император Александр II не хотел очередной войны с Турцией. Не было закончено перевооружение русской армии, сложным было и финансовое положение в стране. Внутриполитическая обстановка в России также была неспокойной – в стране развивалось народническое революционное движение. Именно поэтому на начальном этапе кризиса российское правительство пыталось решить проблему дипломатическими средствами, используя своих союзников — Австро-Венгрию и Германию.

В мае 1876 года Россия, Австро-Венгрия и Германия подписали Берлинский меморандум, по которому эти государства соглашались оказать давление на Османскую империю, чтобы побудить её начать реформы на Балканах. К этому меморандуму присоединились Франция и Италия. Англия, желая сохранить свое влияние в Османской империи, отказалась присоединиться к этому документу. Подавление Турцией восстания в Болгарии и вмешательство Великих держав в балканский кризис привело к ещё большему его усилению.

В июне 1876 года войну Османской империи объявили Сербия и Черногория. Русский генерал М.Г. Черняев, приехавший добровольно в Сербию, стал главнокомандующим сербской армии. Сербо-черногорская армия была быстро разгромлена, и Aлександр II вынужден был перейти к более активным действиям. Российское правительство направило Османской империи ультиматум, в котором потребовало от османского правительства немедленного заключения перемирия с Сербией, угрожая в противном случае начать войну. Турецкий султан вынужден был принять российские условия.

В Константинополе прошли заседания европейских делегаций по выработке условий соглашения с Османской империей. В 1876 году турецкий султан Абдул-Хамид II обнародовал конституцию, утверждавшую равенство всех граждан – мусульман и христиан перед законом. Переговоры в Константинополе велись ещё в течение месяца, однако турецкий султан отклонил предложение европейских держав о предоставлении Болгарии, Боснии и Герцеговине прав внутренней автономии. Восточный кризис вступил в свою завершающую фазу.

Осенью 1876 года император Александр II начал мобилизацию русской армии. Одновременно продолжалась дипломатическая подготовка войны, в задачи которой входило обеспечить благожелательный нейтралитет Австро-Венгрии. 3 (15) января 1877 года в Будапеште Россия заключила секретное соглашение о благожелательном нейтралитете с Австро-Венгрией. Австрийское правительство обязалось не только соблюдать по отношению к России нейтралитет, но и воспрепятствовать вмешательству в русско-турецкий конфликт других держав. Взамен этого австрийский кабинет оставлял за собой право занять Боснию и Герцеговину. В это же время российское правительство не оставляло надежды разрешить кризис мирным путем.

19 (31) марта 1877 года в Лондоне представители России, Великобритании, Австро-Венгрии, Германии, Франции и Италии подписали протокол, содержавший требование к турецкому султану Абдул-Хамиду II провести реформы на основе решений Константинопольской конференции. Османское правительство отвергло эти требования, посчитав их вмешательством в свои внутренние дела. Началась подготовка к войне.

4 (16) апреля 1877 года между Россией и Румынией был подписан договор, согласно которому русские войска могли пользоваться на территории Румынии железными дорогами, почтовой и телеграфной связью. Румыния обязалась оказывать содействие в обеспечении русской армии продовольствием и фуражом (фр. fourrage «корм»). Россия выступила гарантом сохранения целостности румынского княжества и обязалась возместить все расходы по снабжению своей армии. 12 (24) апреля 1877 года российский император подписал манифест о начале войны с Османской империей.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО

Внук известного историка и писателя Н.М. Карамзина В.П. Мещерский — талантливый литератор и публицист, издатель журнала «Гражданин» в своих записках отразил настроения российского общества по отношению к восставшим болгарам и деятельности Славянского комитета. «Людям, сомневающимся в том, что движение умов в пользу славян истинно народное, я бы посоветовал прочитать хотя бы частицу писем, получаемых И.С. Аксаковым как председателем славянского комитета из разных концов и от разных лиц в России. Именно в Москве, сосредоточии русской жизни, возможно это сочувствие в том виде, в каком оно проявляется. Купец пишет из своей лавчонки на Нижегородской ярмарке: «Да когда же, Бога ради, мы вступимся за братьев посильнее да подействительнее». Там другой купец пишет из глуши Сибири: «Да нельзя ли всем верноподданным сказать царю, что мы готовы до последнего идти за веру, царя и отечество, куда и на кого царь велит». Тут священник дальнего прихода пишет: «Посылаю деньги и пожелания всех прихожан, чтобы Господь услышал наши молитвы — и повел нас в избавление братьев от гнёта, скорби и печали». Здесь студент пишет: «Посылаю, что могу, пока сам не приеду в Сербию». Здесь офицеры такого-то полка пишут совокупно: «Нас много, желающих сражаться за освобождение славян; авось будет война; а пока – скажите, Бога ради, можем ли мы ехать в Сербию на средства Славянского комитета и что нужно предпринять? Не ехать как-то стыдно». И таких писем получает И.С. Аксаков сотни в день».

ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОЙ ЦЕРКВИ АНТИЛ — АЛЕКСАНДРУ II Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимания на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!

ИЗ ДОКЛАДА ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА Во время двух частичных мобилизаций – 1 ноября 1876 года и 3 апреля 1877 г. Было сформировано 27 пехотных дивизий, 4 стрелковые бригады, 9 кавалерийских дивизий, донская казачья бригада, 3 саперные бригады и 1 гренадерская дивизия. Таким образом, Дунайская армия предназначенная для действий на Балканском театре, состояла из семи корпусов: 4,8, 9, 11, 12, 13, и 14.

Главнокомандующим был назначен брат Александра II великий князь Николай Николаевич, начальником штаба армии — генерал-адъютант Непокойчинский. Главный штаб разработал «Расписание движения войск Дунайской армии для сосредоточения в Бесарабии». Планировалось это мероприятие закончить к 1 января, то есть ещё до второй частичной мобилизации. И железные дороги России выполнили это предписание, заняв сверх объявленного срока лишь одну неделю и перевезя 254 тысяч человек, большое количество лошадей и пушек всего за полтора месяца.

ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

Огромный общественный резонанс, который вызвали события на Балканах в России, не мог не отразиться на действиях правящих кругов Петербурга. В действующую русскую армию были впервые официально допущены военные корреспонденты, освещавшие ход военных действий для своих газет. В ноябре 1876 года по ходатайству министра внутренних дел А.Е. Тимашева в штаб русской армии в Кишиневе как корреспондент «Правительственного Вестника» прибыл Всеволод Крестовский – автор знаменитого авантюрного романа «Петербургские трущобы». Самым большим штатом корреспондентов располагал знаменитый российский публицист, издатель газеты «Новое Время» А.С. Суворин, а самым популярным российским журналистом стал Василий Иванович Немирович-Данченко, участвовавший во всех основных боях и награжденный за храбрость солдатским Георгиевским крестом и орденом св.Станислава 3-й степени с мечами.

Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.

НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

12 апреля 1877 года Россия объявила войну Турции. Император Александр понимал, что материальных выгод Балканская война не даст и может сильно затянуться, но всё же решился на этот шаг. Война была особенно необходима, чтобы поддерживать статус великой державы и защитницы славянских народов.

Основные события войны развернулись на Балканском полуострове. Война началась с вступления русской армии на территорию Румынии. Русские армии под общим командованием великого князя Николая Николаевича (старшего), вступили на территорию Болгарии, с боями форсировала Дунай, встретив восторженный приём славянского населения. После форсирования Дуная русские армии были разделены на три части: отряд под командованием генерала Гурко должен был перейти Балканский хребет и зайти в тыл турецкой армии в районе Адрианополя. Отряд генерала Криднера должен был занять Плевну и Никополь. Отряд под командованием наследника российского престола великого князя Александра Александровича должен был занять Рущук. В составе русских войск действовало и болгарское ополчение, которым командовал русский генерал Н.Г. Столетов.

«ЗИМНЕЕ СИДЕНИЕ» НА ШИПКЕ

Выполняя планы российского командования, отряд Гурко овладел древней болгарской столицей Тырново. Русской армии предстоял сложный переход через Балканские горы. В июне 1877 года русские войска достигли Шипки – важного и хорошо укрепленного перевала. Турецкие армии, боясь окружения, покинули этот перевал. Армия Гурко перешла на территорию Южной Болгарии, однако, встретив там многочисленную армию Сулейман-паши, вынуждена были отойти назад к перевалу.

В начале августа 1877 года началось знаменитое шестидневное шипкинское сражение. Расстреляв все патроны, немногочисленные героические защитники «Орлиного гнезда» отбивали атаки превосходивших сил турок камнями и прикладами. Положение спасли прибывшие армейские части под командованием Радецкого и Драгомирова. Сулейман-аша вынужден был отступить. Начался один из самых героических эпизодов этой войны – оборона Шипки от превосходящих сил турецкой армии. В этой обороне принимали участие и болгарские ополченцы. После нескольких неудачных штурмов турецкой армии началось зимнее «сидение» на Шипке, где русские солдаты и болгарские ополченцы проявили небывалое мужество и стойкость. Оборона перевала преградила туркам вход в Северную Болгарию и имела ключевое значение для успешного завершения войны. Потери личного состава во время «зимнего сидения»на Шипке составляли от 40 до 60%, но турецкой армии так и не удалось пройти в северную Болгарию.

ОСАДА ПЛЕВНЫ

Летом 1877 года, одновременно с битвой за Шипку, развернулось сражение за крепость Плевну – один из главнейших стратегических пунктов. Сюда сходились пути из Рущука, Систова, Софии; отсюда шел путь на Шипкинский перевал. В этих боях отличились войска под командованием талантливого военачальника М.Д. Скобелева, человека большой личной храбрости. Однако три штурма крепости Плевны окончились неудачей. Особенно кровопролитным был третий штурм Плевны 30-31 августа 1877 года, которому предшествовала интенсивная четырёхдневная артиллерийская подготовка. Несмотря на то, что ценой огромных потерь, русским частям удалось овладеть турецкими редутами перед Плевной, из-за ошибок командования и генерала П.Д. Зотова, который так и не ввел в бой основные силы русской армии, они были оттуда выбиты.

Генерал П.Д. Зотов так и не решился ввести в бой основные силы даже, несмотря на то, что «ключи Плевны» — редуты Абдул–Бей и Режди-Бей были взяты русскими солдатами под командованием генерала Скобелева, который лично, на белом коне, водил полки в атаку. 22 русских батальона бились с превосходящими силами противника на глазах 84 русских батальонов, которые из-за нерешительности Зотова, так и не вступили в бой.

На редуте Абдул-бей был оставлен батальон Владимирского полка,под командованием майора Горталова. Генерал Скобелев взял с него слово ни при каких условиях не отступать с редута. На следующий день турецкие войска яростно атаковали крупными силами редут майора Федора Горталова с целью отвоевать свои утраченные позиции. Оставшиеся на позициях солдаты Владимирского полка стойко сражались против всей турецкой армии – силы были явно неравными. Когда стала очевидна невозможность продолжения штурма, генерал Скобелев послал к Горталову приказ об отступлении, сказав при этом, что освобождает его от взятых обязательств. «Скажите генералу Скобелеву, что русского офицера может освободить от взятого слова только смерть», — ответил майор Горталов. Отпустив оставшихся в живых солдат полка, майор Горталов вернулся на редут и с саблей наголо поднялся навстречу атакующим туркам…

Потери русских войск составили около 13 тысяч человек, в то время как турки потеряли около 3000 человек.

Скобелев возмущался: «Наполеон радовался, если кто-либо из маршалов выигрывал ему полчаса времени. Я выиграл им целые сутки – и этим не воспользовались!»

Александр II под Плевной. Русско-турецкая война 1877 — 1878 г.г.

Началась осада крепости Плевны, руководство которой было поручено Э.И. Тотлебену – герою севастопольской обороны 1854–1855 гг. В начале декабря 1877 года, истощив продовольственные запасы, турецкая армия под командованием Осман-паши сдалась в плен.

Взятие Плевны явилось переломным моментом в ходе войны. В начале 1878 года для русских войск был открыт путь в Южную Болгарию. Зимой были преодолены практически непроходимые горные перевалы. Русская армия двинулась к Софии, русские армии взяли Адрианополь. Исход войны был предрешен. Известный германский фельдмаршал Мольтке узнав о падении Плевны, спрятал карту, по которой он следил за ходом военных действий на Балканах, сказав: «До будущего года!».

ВОСПОМИНАНИЯ Н.П. ИГНАТЬЕВА

Известный русский дипломат Н.П. Игнатьев, подписавший от имени России Сан-Стефанский мир, оставил интересные заметки о ходе военных действий. Вот, например, как он описал сдачу Плевны и командующего турецкой армией Османа-паши:

«Ура! Осман со всею своею армией сдаётся безусловно, выговаривая лишь, чтобы имущество офицеров турецких им было оставлено( черта военных нравов – единственная забота главнокомандующего) <�…> Осман храбро атаковал все утро гренадерскую роту, ранен в руку и, наконец, прекратил огонь , удостоверившись, что прорваться невозможно. Волынский и Литовский полки овладели с боя тремя турецкими редутами и взяли 3 тыс. пленных с пашой. Осман прислал своего адъютанта к Ганецкому сказать, что он болен и просит прислать генерала к нему. Ему было отвечено, что пусть пришлет вместо себя другого пашу. <�….> Вообще все турки, в особенности офицеры, были унылы и посматривали горько на наших. Действительно, даже нам тяжело смотреть на людей, исполнивших храбро и самоотверженно свой долг и поставленных в печальную необходимость сложить оружие. Тут царское лицо просияло. Государь снял фуражку и крикнул вместе с нами, крестясь, «ура!». Все друг друга поздравляли, как в светлый праздник. Казаки, конвой, ямщики, придворная прислуга – все заорало «ура!». <�….> После завтрака Османа привезли к государю. Он ранен в левую ногу ниже колена в то время, когда лошадь его была под ним убита. Его умное и интересное, энергическое и исхудалое лицо всем понравилось. Роста небольшого, вошёл он скромно, опираясь обеими руками на плечо своего адъютанта и ординарца главнокомандующего князя Б. (последний собственноручно изрубил трех турок и известен своею силою), так как ступать мог лишь на одну ногу. Рана его была открыта и только перевязана, вместо сапога башмак, и штаны разрезаны. Сказал, что у него было в строю в последнем деле от 27 до 28 тыс., что он попытался прорваться, хотя знал, что безнадежно, но для удовлетворения военной чести до конца. Государь возвратил ему саблю. Когда Осман проходил через двор, наполненный нашими и румынскими офицерами, то все ему кланялись, толпясь и бросаясь, чтобы близко рассмотреть. Вдруг кто-то крикнул: «Осман, браво!», и наши стали повторять и даже аплодировать. Бестактная манифестация эта озадачила Османа, но потом он стал приятно улыбаться личностям, аплодировавшим ему под нос!»

Русско-турецкая война 1877-1878 в Закавказье

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Командование русскими войсками на кавказском театре военных действий фактически осуществлял М.Т. Лорис-Меликов. Формально командующим считался Михаил Николаевич – младший сын Николая I. В мае 1877 года русскими войсками были взяты крепости Баязет и Ардаган, а в ноябре 1877 года, после упорного сражения в районе Аладжинских высот, пала ключевая турецкая крепость Карс. После этого русская армия вышла к Эрзуруму.

Город-крепость Эрзерум был занят отрядом генерала Василия Геймана в 1878 году, по окончании очередной русско-турецкой войны. Первый штурм Эрзерума окончился неудачно. Осада шла вяло, однако русские снова заняли крепость Эрзрум 19 февраля 1878 года не то чтобы совсем без боя, но близко к тому. По Сан-Стефанскому мирному договору турки должны были оставить город Эрзрум.

Крепость Эрзерум, и без того неплохо защищённый естественными преградами, с помощью немецких инженеров к началу Первой мировой войны 1914 г. превратился в фактически неприступный укреплённый бастион.

Одной из героических страниц военных действий на Кавказе стала оборона в июне 1877 года русскими войсками Баязета от превосходящих сил противника под командованием Фаика-паши. В самом начале войны 18 (30) апреля 1877 года Эриванский отряд русской армии под командованием генерал-лейтенанта Тергукасова без боя занял Баязет. Оставив в крепости Баязет небольшой гарнизон, 26 апреля (8) мая Эриванский отряд продолжил своё наступление на Эрзерум в глубь турецкой территории. Немногочисленный гарнизон крепости Баязет стойко отражал атаки неприятеля. Турецкое командование планировало, уничтожив русский гарнизон или принудив его сдаться, перекрыть пути отступления Эриванскому отряду, и направить в Эриванскую губернию, остававшуюся на тот момент без защиты, наёмные войска, большей частью состоящие из курдских ополченцев «…одушевлённых духом грабежа»

.

Освобождение гарнизона Баязетской цитадели в 1877 г. Худ. Л. Ф. Лагорио (1885)

В цитадели Баязет не было еды и воды, и комендант крепости подполковник Пацевич на военном совете предложил сдаться, но был застрелен собственными офицерами, решившими сопротивляться до конца. Русский гарнизон крепости Баязет под началом капитана Штоквича, отбив штурм и несмотря на голод и жажду, отказавшись капитулировать, в течение 23 дней продолжал держать оборону цитадели Баязет, вплоть до прихода к нему на помощь Эриванского отряда.

генерал Тергукасов

Гарнизон крепости был спасен на 24 день осады генералом Тергукасовым, разбившим войска Фаика-паши.

На Кавказе были разбиты превосходящие по численности турецкие войска. Чтобы не дать возможность Турции успеть объединиться с Англией и Австро-Венгрией, было решено продолжить наступление зимой. Часть войск при этом вышла на Стамбул и заняла его пригород.

Капитуляция турецких войск в Эрзуруме

Император Александр боялся вмешательства в Русско-турецкую войну других стран, поэтому категорически приказал генералу М.Д.Скобелеву не брать турецкую столицу.

Подписание Сан-Стефанского Мирного договора 19 февраля (3 марта) 1878 года между Российской империей и Османской турецкой империей, завершило русско-турецкую войну 1877-1878 годов.

Итогом Русско-турецкой войны 1877=78 годов на балканском полуострове стало свобождение балканских народов от многовекового османского владычества. Сан-Стефанский мир имел огромное значение для освобождения балканских народов от Османской империи.

САН-СТЕФАНСКИЙ МИР

19 февраля (3 марта) 1878 года в 12 километрах от Константинополя, в местечке Сан-Стефано, был подписан мирный договор. Согласно статьям Сан-Стефанского мира

1.Сербия и Черногория провозглашались полностью независимыми государствами. 2.Болгария становилась автономным княжеством. 3. получали автономию Босния и Герцеговина. 4. К России возвращалась часть Бессарабии, отторгнутая от неё в 1856 году после Крымской войны. 5. На Кавказе к российским владениям присоединялись крепости Ардаган, Батум, Баязет, Карс. 6. Османская империя должна была выплатить 310 млн рублей контрибуции.

День подписания Сан-Стефанского мирного договора — национальный праздник Болгарии.

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС

Естественно, что западные державы, не желая допускать такое усиление России, выступили с резким протестом против условий Сан-Стефанского мира. В феврале 1878 года английская эскадра вошла в Мраморное море, начала военные приготовления и Австро-Венгрия. Российское правительство, опасаясь продолжения войны уже с новыми противниками, вынуждено было дать согласие на проведение мирной конференции для пересмотра условий Сан-Стефанского мира, которая открылась летом 1878 года в г. Берлине под председательством Отто Бисмарка. Под нажимом Англии и Австрии Россия вынуждена была пойти на ряд значительных уступок.

Подписанный

1 (13) июля 1878 года Берлинский трактат предусматривал следующее:

1. Признавалась автономия Болгарского княжества, однако Болгария была разделена на три части: вассальное княжество от Дуная до Балкан с центром в Софии; болгарские земли к югу от Балкан образовали автономную провинцию Турецкой империи — Восточная Румелия с центром в Филиппополе под управлением генерал-губернатора, назначаемого турецким султаном из славян. Македония — земли до Адриатики и Эгейского моря возвращались Турции без каких-либо изменений в статусе. 2. Австро-Венгрия получила право оккупировать территорию Боснии и Герцеговины, а Великобритания заняла остров Кипр, впоследствии превратив его в военно-морскую базу. 3. Подтверждалась независимость Сербии, Черногории и Румынии, при этом территории Сербии и Черногории были увеличены. 4. Россия сохраняла за собой устье Дуная, на Кавказе крепости Ардаган, Карс и Батум. 5. В прежнем размере подтверждалась контрибуция.

После Берлинского конгресса внешнеполитическая деятельность императора Александра II приняла новое направление. В результате нового договора Россия утратила значительную часть преимуществ, приобретенных ею по Сан-Стефанскому трактату, между тем как Австрийская империя, не принимавшая участия в войне, заняла на Балканском полуострове положение, по меньшей мере, равное положению России. В то время уже старый канцлер А.М. Горчаков говорил, что Берлинский конгресс – «самая чёрная страница моей карьеры», а Aлександр II заметил, что «господин фон Бисмарк забыл свои обязательства, данные в 1870 году».

Таким образом, решения Берлинского конгресса стали источником новых, не менее острых конфликтов на Балканах в конце XIX – начале ХХ века. Тем не менее, Балканская война занимает особое место в ряду многочисленных русско-турецких конфликтов. Именно благодаря ей произошло освобождение балканских народов от многовекового турецкого владычества. Особое значение эта война имела для болгарского народа, впервые получившего права автономии. Как память о той войне, стоят величественные памятники в Москве и Софии, на Шипке и в Плевне, именами ее героев названы улицы, площади и бульвары российских и болгарских городов.

В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1877-1878 гг.

В память войны 1877-1878 гг. была учреждена медаль, изготовлявшаяся из трех разных металлов по степени участия в этой войне. На ее лицевой стороне находилось изображение христианского креста, попиравшего исламский полумесяц и даты 1877-1878. Самой почетной являлась серебряная, которой награждались участники обороны Шипки, Баязетской крепости и штурма крепости Карс. Медаль из светлой бронзы выдавалась всем, принимавшим участие в боевых действиях, а из темной бронзы выдавалась участникам войны, не принимавшим участия в боях. Награждались этой медалью все военнослужащие, независимо от чина и рода войск, а также болгарские ополченцы.

Литература:

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. М., 1977 Виноградов В.И.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1978 Золотарев В.А. Русско-турецкая война 1877-1818 тт. в отечественной историографии конца XIX — начала XX в. М., 1978

Иванов Р.Н. Оборона Баязета: правда и ложь. Документальная повесть. М., 2005

Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 1-97. Спб., 1900-1911

Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877-78 гг. на Кавказско-Малоазиатском театре. Вып. 1-4. Спб., 1903

Описание русско-турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Спб., 1901 -1913

Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор Троицкий Н. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: Итоги

Штурм и взятие Эрзерума 1916 году генералом Юденичем

Русско-Турецкая война 1806 — 1812 годов.

Основные этапы

Военные действия происходили на двух театрах — собственно Балканском и Кавказском. На Балканах все боевые действия можно представить в виде четырёх этапов:

- Апрель-июль 1877 года — переправа русских войск через Дунай и занятие прилегающих районов.

- Июль 1877 года — 1-й переход русских войск через Балканы. Активное продвижение русских войск и их союзников по территории северных Балкан. Попытка перехода через Балканский хребет.

- Август-декабрь 1877 года — осада крепости Плевна и оборона перевала Шипка. Накопление русских войск для перехода через хребет и прорыва к Стамбулу

- Конец декабря 1877 — начало января 1878 года — 2-й переход через Балканские горы. Разгром основных османских сил, не допускавших прохода через горы. Прорыв к пригородам османской столицы и разгром последних дееспособных османских военных отрядов.

Кавказский театр считался Россией вспомогательным. Перед российскими войсками здесь стояло две цели:

- Отвлечение сил противника с балканского направления,

- Защита собственных территорий от попыток дестабилизации или вторжения.

Турция соответственно пыталась отвлечь здесь как можно большее количество российских войск, вызвать бунты и восстания на территории Абхазии, Чечни и Дагестана.

События разворачивались следующим образом:

- Май — август 1877 года — высадка османского десанта под Сухумом и мятеж в Абхазии, инспирированный османскими эмиссарами. Следствием нерешительности в ликвидации этих событий стали восстания на территории Чечни и Дагестана. Что отвлекло некоторое количество российских сил.

- Апрель 1877 — февраль 1878 годов — череда боёв в Закавказье. Взятие русскими войсками крепостей Баязет, Ардаган, Карс, Эрзерум. Уничтожение или пленение всех имевшихся в регионе османских вооружённых отрядов (Баязетское сидение, Авлияр-Аладжинское сражение).

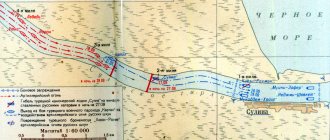

Боевые действия на Дунае

Победа над Турцией была невозможна без форсирования Дуная. Турки прекрасно понимали значение Дуная в качестве естественной преграды для русской армии, поэтому с начала 60-х годов приступили к созданию сильной речной флотилии и модернизации дунайских крепостей – наиболее мощными из них были пять. Командовал турецкой флотилией Гуссейн-паша. Без уничтожения или хотя бы нейтрализации турецкой флотилии о форсировании Дуная нечего было и думать. Русское командование решило сделать это с помощью мин заграждения, катеров с шестовыми и буксируемыми минами и тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия должны была подавить вражескую артиллерию и разрушить турецкие крепости. Подготовка к этому началась осенью 1876 года. С ноября 1876 года в Кишинев по суше доставили 14 паровых катеров и 20 гребных судов. Война в этом регионе была долгой, затяжной, лишь к началу 1878 года большая часть района Дуная была очищена от турок. У них осталось лишь несколько изолированных друг от друга укреплений и крепостей.

Ход войны (сражения)

| 1877 год | 29 апреля — 14 мая 1877 | Уничтожение русскими кораблями османской флотилии на Дунае |

| 10 — 21 июня | Переправа авангарда русских войск через Дунай (Систовское сражение). Попытка османского командования перебросить свои войска из Черногории для срыва русского наступления. | |

| 22 июня | Начало русского наступления. Занятие городов Бяла, Тырнов. | |

| 2 июля | Занятие Шипкинского перевала. | |

| 4 июля | Взятие русскими войсками крепости Никополь. | |

| 8 июля | 1-е сражение под Плевной. | |

| 18 июля | 2-й штурм русскими войсками Плевны. Переход русских войск к обороне на Шипкинском перевале. | |

| 30 — 31 августа | 3-я попытка взятия Плевны. | |

| 10 — 11 ноября 1877 года | Неудачная попытка наступления османских войск по всему фронту. Русские войска наносят османам значительные потери и удерживают свои позиции. | |

| 22 ноября | 25-тысячный османский отряд разбивает 5-ти тысячный Еленинский отряд 11-го русского корпуса. Возникла опасность прорыва турок в русские тылы.. | |

| 24 ноября | Ликвидация опасности прорыва. Разгром турок под Златарицей. | |

| 28 ноября | Оголодавшие османские войска в Плевне попытались вырваться из крепости, но были отбиты. После этого их командующий сдал крепость русским войскам. | |

| 23 декабря | Западный отряд генерала И.В. Ромейко-Гурко переходит балканский хребет и занимает Софию. | |

| 27 — 28 декабря | Сражение при городе Шейново, уничтожение 30-тысячной османской армии. | |

| 1878 год | 3 — 5 января | Сражение под Филиппополем (Пловдивом), уничтожение последней на пути к османской столице организованной силы — армии под командованием Сулейман-паши. |

| 8 — 10 января | Занятие Адрианополя русскими войсками. |

Мирный договор

10 января российские войска занимают город Адрианополь. Падение Стамбула стало предрешённым. Поэтому султан предлагает заключение мира на условиях, выгодных России. Этот договор был подписан 19 января 1878 года.

Но его условия, дававшие России преимущества не только в Причерноморье, но на Балканах и в водах Мраморного моря были неприемлемы для Британии. Её корабли были готовы начать бомбардировку российских войск в случае попытки их приближения к Стамбулу, а эмиссары подстрекали к бунту мусульманское население Кавказа.

Так как Британия начала организовывать коалицию европейских стран по типу противостоявшей России в Крымской войне, император Александр II согласился на пересмотр договора. 19 февраля в городе Сан-Стефано (фактически — это тогдашний пригород Стамбула) был подписан при участии Британских представителей новый договор.

По его положениям:

- Россия возвращала себе потерянные в Крымскую войну южные районы Бессарабии. Районы прилегающие к кавказским городам и крепостям — Карсу, Баязету, Ардагану и Батуму отходили также к России.

- Османская империя выплачивала значительные денежные суммы в качестве контрибуции.

- Княжества Сербия, Черногория, Румыния получали территориальные приращения и полную независимость.

- Болгария получала статус автономии и должна была выплачивать посильную дань.

Результаты

Окончательные результаты войны 1877 — 78 гг. были подведены на берлинском конгрессе. Он проходил в начале лета 1878 года. Итогом его стал Берлинский трактат от 1 июля 1878 года. Причиной этого конгресса стала чрезмерная уступчивость Александра Британии. Последняя стала подстрекать европейские державы против России и даже ряд сил в Сербии, Румынии и Болгарии заняли антироссийские позиции. Основными положениями Берлинского трактата стали:

- Значительное уменьшение суммы контрибуции, которую должна была выплатить Турция.

- Международное признание оккупации Британией Кипра, а Австро-Венгрией — Боснии и Герцеговины.

- Минимизация территориальных приращений для Сербии, Черногории и Румынии. Но признание их независимости.

- Разделение Болгарии на две части — Южную и Северную. Первая оставалась под полным контролем Османской империи.

Благодарность «братушек»

Вы говорили, что эта война очень важна прежде всего своими последствиями и что память об этой войне очень причудлива и специфична в плане использования ее для обслуживания национального исторического мифа. Что вы под этим подразумеваете?

Под историческим мифом я подразумеваю не какую-то выдумку, а национальную версию событий прошлого. Я говорил о дальнейшей трактовке этой войны будущими историками. Для России она действительно стала и победоносной, и освободительной. По ее итогам наша страна преодолела тяжелые последствия неудачной Крымской войны и восстановила свой престиж в мире. Но я имел в виду последствия для отношений России с освобожденными народами.

Это прежде всего касается Болгарии, которая после обретения независимости, добытой во многом русской кровью, взяла курс на союз с Австро-Венгрией и Германией. В 1886 году Россия разорвала с ней дипломатические отношения и дело чуть не дошло до войны. Что характерно, в обеих мировых войнах XX века Болгария была на стороне врагов нашей страны. Сербский король Милан Обренович после освобождения от турецкой власти тоже стал ориентироваться на Австро-Венгрию, а в 1885 году развязал войну против Болгарии.

Почему так получилось?

Я недавно видел публикацию в одной болгарской газете 1890-х годов. Там есть фраза, смысл которой сводится к тому, что болгары питают глубокую благодарность к русским героям-освободителям, но различают братский русский народ и официальную Россию. Видимо, в правящих кругах новообразованных балканских государств побаивались чрезмерного влияния Петербурга. Недаром в Болгарии на троне утвердилась немецкая династия.

Тут сразу приходит на ум известная цитата из Достоевского, что «не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными».

Это все так. Парадоксально, но чем больше независимых государств создавалось на территории бывших османских владений в Европе, тем дальше оказывалась Россия от своей заветной мечты — Константинополя.

Почему?

Чтобы наступать на Константинополь во время Крымской войны, русским войскам требовалось только перейти границу с Османской империей. К началу русско-турецкой войны 1877-1878 годов вместо двух подконтрольных туркам княжеств Валахии и Молдавии уже существовала единая Румыния, с которой нужно было предварительно договариваться. После этой войны появилось еще и единое болгарское государство.

Картина Николая Дмитриева-Оренбургского «Переправа русской армии через Дунай у Зимницы 15 июня 1877 года»

Понятно, что в таких условиях об овладении Константинополем сухопутным путем можно было забыть, поэтому все последующие планы российского генерального штаба по захвату черноморских проливов предусматривали только высадку десанта. Но это была явная авантюра, что наглядно показала неудачная Дарданелльская операция британцев во время Первой мировой войны.