Главная » Реальная история » История Войн » Метательные орудия древности

История Войн

admin 08.06.2019 10144

20

в Избранноев Избранномиз Избранного 3

Существует мнение что метательные орудия это вымысел историков, что с материалами, существующими в то время, такие машины вообще невозможно построить. Но существуют вполне работоспособные современные реконструкции. Я не сторонник ни одной из теорий только потому что к каждой конструкции нужно подходить отдельно. Я только представляю Вам попытку систематизации метательных орудий.

Если собрать воедино названия метательных орудий древности, получится внушительный список на много десятков терминов (даже если не брать экзотические языки Востока). Палинтон, онагр, скорпион, анжен, фундибул, эспрингаль, робине, мангонель, калабра… Недолго и запутаться во всем этом великолепии и решить, что типов осадных орудий — примерно столько же, сколько разновидностей мечей. Но это, конечно же, было бы ошибкой.

Принципы действия осадных машин

Все метательные машины, кроме сифонофора, можно поделить на три категории по тому, какая сила используется для запуска снаряда.

Тенсионные машины работают по той же схеме, что и лук: разгибаясь, плечо машины посылает снаряд вперед. Этот метод великолепен, так сказать, «в малых формах», то есть для ручного и легкого стационарного оружия, но при увеличении размеров оказывается, что очень трудно подобрать удачные параметры лука. К тому же нередко лук в процессе ломается — с весьма и весьма неприятными последствиями. Тенсионные машины — самые легкие из всех.

Торсионные машины используют более хитрый метод. В пучок натянутых воловьих жил или веревок вставляется рычаг, который вращают до тех пор, пока он не дает должной силы натяжения. Потом его еще доворачивают зарядным механизмом, и, когда рычаг отпускают, сила скрученных жил посылает снаряд. Торсионная машина — это гораздо более совершенная и сложная технология, но она дает заметно больше возможностей.

С ходу представить себе работу торсионной машины может быть непросто; но попробуйте растянуть между пальцами двух рук обычную канцелярскую резинку, вставить в нее карандаш и закрутить. Принцип сразу станет понятен…

Наконец, гравитационные машины работают на обычной силе тяжести — то есть противовес запускает снаряд. Такая конструкция оправдана лишь для самых больших машин, когда добиться нужного усилия от торсионной схемы становится невозможно.

На самом деле наука знает всего-то четыре типа доогнестрельных метательных орудий (ручное оружие — луки, арбалеты, пращи — из рассмотрения исключаем). Это катапульта, баллиста, требюше и сифонофор. И все эти калабры, робине и онагры — суть просто разновидности первых трех из них. Сифонофоры с успехом применялись только одним народом, а потому обилием подвидов похвастаться не могут.

Нередко оказывается даже, что очередной «новый тип осадного орудия» — суть не что иное, как имя собственное, данное солдатами своей любимой баллисте. Так, в позднейшие времена у итальянских кондотьеров каждую бомбарду или пушку называли по имени; метательные орудия древности реже удостаивались личных имен, но все же это случалось…

Тут надобно заметить, что немалую путаницу в классификацию осадных орудий вносят древние хронисты и историки. Ведь никак нельзя не упомянуть о машинах, метавших камни при легендарной осаде крепости такой-то, но… сам историк эту машину в глаза не видел. Зато он неплохо (как ему кажется) представляет ее себе внешне и хочет донести эти сведения до потомков.

Вот и появляются чудо-рисунки, изображающие механизм, который ни один инженер на свете работать не заставит. Особенно такими картинками славится, например, Полибий, оставивший нам ценнейшие сведения о римской военной науке времен Пунических войн. Вегеций, знатный вояка, испытывал большие проблемы с пропорциями при рисовании. А потомки гадают: так чем же, черт возьми, вооружались эти древние?

Другое дело — Леонардо да Винчи: этот, несомненно, и в оружии разбирался, и чертить умел — дай бог всякому. Но и тут незадача: великий тосканец обладал весьма богатым воображением и рисовал не только то, что в реальности применялось, но и то, что изобрела его собственная фантазия. Его устройства работают отлично, но не всегда можно понять, были ли они построены в реальности…

Маленькая часть огромного потенциала по доставке смерти

Официально метательное оружие – это отдельный подвид холодного оружия. Можно классифицировать все метательное холодное оружие на две категории по принципу применения силы: мускульную и механическую.

- Мускульная категория. Такое оружие работает за счет мышечной силы человека при непосредственном контакте с оружием. В эту категорию входят топоры, ножи, дротики, копья, сякены и сюрикены, стрелки, чакры.

Эту категорию, в свою очередь, можно разделить на два подвида:

- метательное оружие – предназначено для метания, но при необходимости может быть применено для ближнего боя;

- условно метательное оружие – предназначено для ближнего боя, но при необходимости может быть применено для метания.

- Механическое оружие. Для метания снаряда применяются вспомогательные приспособления, работающие в качестве рычагов или за счет эластичных свойств дерева и животных волокон. Это лук, праща и болас, арбалет, копьеметалка и все виды допороховой артиллерии (катапульта, баллиста, требюшет, онагр и др.).

Эту категорию также стоит разделить на два подвида:

- личное оружие;

- коллективные метательные орудия.

Боеприпасы к метательному оружия крайне разнообразны, сюда входят как шарообразные предметы дробящего действия, так и оружие колюще-режущего действия.

Баллиста

Баллиста мечет стрелы или камни примерно по тому же принципу, что и арбалет. Тетива, натягиваемая специальным механизмом (тут уж банальным крюком или козьей ножкой не обойтись!), изгибает плечи баллисты, затем ее отпускают, и плечи, распрямляясь, посылают вперед камень или стрелу.

Слово «баллиста» происходит от греческого глагола «баллейн» — швырять, метать.

До IV века до н.э. катапульта называлась баллистой, а баллиста — катапультой. Потом в силу каких-то не вполне понятных обстоятельств названия поменяли владельцев. Эта путаница изрядно попортила кровь историкам!

У большинства баллист нет единого лука, как у арбалета, а есть два отдельных плеча. Нередко стрелу посылает не изгиб самого плеча, а другая сила: плечо крепится к закрученной веревке Это называется торсионной машиной . Но и легких тенсионных баллист тоже немало.

Взводят баллисту чаще всего обычным воротом наподобие колодезного, на который намотана веревка с крюком — крюк удерживает тетиву. Конструкции крюка бывали довольно затейливыми — попадалось даже что-то вроде карабинного замка.

Среди метательных орудий баллисты — самые легкие и мобильные. Поэтому неудивительно, что встречались они и на кораблях, и даже в «конном» варианте (подобно позднейшей конной артиллерии). Такие устройства назывались карробаллистами. (Существовали и передвижные катапульты, но их надо было тащить упряжкой из нескольких волов, и по-настоящему «мобильными» их не назовешь.)

Карробаллисты в позднейшей римской тактике стали обязательным элементом: так, Вегеций сообщает, что на каждую центурию в обязательном порядке полагается по одной такой машине, приводимой в действие 11 солдатами (стало быть, легион везет с собой 60 карробаллист).

Существует миф что древние осадные орудия применялись только при штурме. На деле еще римляне осознали, что против больших скоплений людей баллиста творит чудеса, и вовсе не брезговали применять ее даже в открытом поле.

Еще одно достоинство этого орудия — достаточно высокая прицельность. Опытные солдаты достаточно точно посылают ядра и из катапульт, но тут нужна все же приличная пристрелка. У некоторых баллист было два боевых режима — прицельный и дальнобойный; в последнем варианте вполне можно было надеяться на 500-метровый полет снаряда! Рекорд же дальности древней баллисты составляет 700 с небольшим метров. Прицельность достигалась на много меньших дистанциях — около 100 метров, максимум — 200.

Мощью выстрела баллиста, конечно, не может тягаться с катапультой или требюше. Зато стрела летит по относительно пологой траектории, и можно пытаться угодить ей прямо в ворота крепости; а ядром катапульты, летящим по высокой дуге, это едва ли получится сделать.

Среди видов баллисты числятся:

Вопросы

1. Какие метательные машины изначально начали называться в Древней Греции катапультами:

- гастрафеты

- оксибелесы

- эвтитоны

- палинтоны

2. Конструкцию какой метательной машины заимствует средневековый арбалет:

- гастрафеты

- оксибелесы

- эвтитоны

- палинтоны

3. Какие из метательных машин использовали торсион в качестве упругого элемента:

- гастрафет

- оксибелес

- эвтитон

- палинтон

- онагр

- требушет

4. Рассмотри фотографию с катапультой, которая была собрана с помощью набора Lego EV3. У какой древней метательной машины больше схожих черт с данным устройством?

- гастрафет

- оксибелес

- эвтитон

- палинтон

- онагр

- требушет

Метательная машина из образовательного конструктора Lego EV3

Гастрафет

Это древнейшая греческая баллиста — точнее, помесь баллисты и арбалета. Название означает по-гречески «брюшной лук». Гастрафет представляет себе арбалет настолько большой, что держать его в руках невозможно, и потому его опирают с помощью костыля о землю, а приклад широкой дугой охватывает живот.

Таким чудом вооружались незадолго до македонского завоевания, и в армии Александра их тоже хватало. Но вскоре их усовершенствовали, и появилась….

Оксибелес (станковые луки)

Греческий «оксибелес», или станковый лук – логичное развитие гастрафета по увеличению его пробивной силы и дальности стрельбы. Тяжелый механизм устанавливался на лафет – опорную раму для орудия. Заряжание такого орудия происходило при помощи ворота – барабана с рычагами, на который наматывался канат, натягивающий тетиву.

Древнегреческий оксибелес – стреломет, напоминающий гастрафет, но установливаемый на лафет

Аркбаллиста

Аркбаллиста, она же оксибел, — это по-прежнему гигантский арбалет, тенсионная машина. Но у нее уже есть настоящий станок и большой ворот. Снарядом служит специальная тяжелая стрела.

Рассказывают также о большой аркбаллисте, где тетиву двигали шесть вертикально поставленных луков. Но это, скорее всего, миф: пишут о ней в основном авторы позднего средневековья, причем пишут как о седой древности, и нет оснований полагать, что они знали, о чем говорили.

Аркбаллиста по природе своей довольно сильно ограничена в своих возможностях; и дело не только в тенсионной схеме, но и в отсутствии возможности менять угол наклона ложа. Это урезает дальнобойность до примерно 40-60 метров; несерьезно!

Современное холодное метательное оружие

Сейчас наиболее популярны из холодного оружия арбалеты, луки, метательные ножи и топоры. Сякены известны благодаря голливудским фильмам. Все это вооружение применяется в спортивных и охотничьих целях. У различных народов и культур также имеет место применение своих национальных видов оружия.

На вооружении спецподразделений и разведчиков стоят ножи и арбалеты. Хотя современное огнестрельное бесшумное оружие гораздо эффективней, холодное помогает выйти из затруднительной ситуации.

Для успешного применения холодных метательных средств нужна интенсивная тренировка многих навыков: координация, глазомер, вестибулярный аппарат и физическая подготовка, психологическая устойчивость и знание особенностей метаемого оружия.

В стрессовой ситуации грамотно поразить противника последним оставшимся средством защиты – мероприятие довольно рискованное.

Метательные ножи применяются в спортивных соревнованиях. Такие изделия исключительно цельнометаллические и достигают 30 см в длине. Топоры также облегчены до минимума и метаются в основном на расстояние 15 м.

Палинтон и скорпион

Палинтон

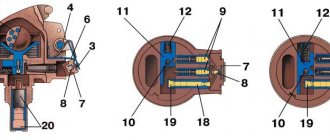

Палинтон — это двухплечевая торсионная баллиста, мечущая камни (иногда палинтонами называют вообще все камнеметы — по происхождению слова). Жилы, в которые вставлены рычаги-плечи, закреплены на жесткой деревянной раме прямоугольной формы.

Укреплялся палинтон на хитроумном штативе, позволявшем поворачивать и наклонять орудие, довольно точно фиксируя угол. Этот самый штатив позволяет преодолеть основной недостаток аркбаллисты и обеспечивает орудию дальность выстрела, измеряемую в сотнях метров.

Скорпион

Скорпион отличается от палинтона тем, что мечет все же стрелы, а не камни; в остальном устройство машины не изменилось. Его называют еще эвтитоном (буквально — «стреломет»). Герон впоследствии попытался усовершенствовать скорпион, сделав свою схему — хейробаллисту; она не особо прижилась, зато дала начало целому семейству арбалетов.

Палинтон и скорпион — это и есть две основных схемы баллисты, просуществовавшие более тысячи лет. Их популярность продержалась до XIV века, а кое-где и подольше.

Условно-метательное

Боевые топоры и ножи значительно отличаются от своих метательных собратьев. При хорошей тренировке в метании, эффективно можно запускать и топор для рубки дров.

Боевой топор тяжелее метательного, за счет чего имеет большое преимущество и недостаток: такое оружие бросается тяжелее и летит медленнее, но ударно-пробивная сила мощнее. Отточить первичные навыки метания топора и приобрести общее понимание этого дела можно всего за неделю.

Достаточно вспомнить секиры дружины Аскольда и викингов. Сейчас это оружие известно как датский боевой топор. Это полноценный боевой топор с рукоятью до метра, лезвие которого имело выпуклую форму.

Секиру можно было метнуть в противника, после чего добить мечом, либо использовать секиру в качестве основного оружия.

Боевой нож, в отличие от метательного, не подходит для бросков. Баланс хорошего боевого ножа смещён к рукояти, это даёт более уверенно оперировать им в ближнем бою.

Клинок боевого ножа имеет закалку, при попадании в кость или в камень существует большая вероятность остаться без своего боевого товарища. Но, тем не менее, его можно метнуть в противника, но только в том случае если нет более подходящий вариантов для победы.

Копье, основное оружие воина каменного века. Изначально копье использовалось как для метания, так и для ближнего боя. В дальнейшем копья разделились на два типа, копья для метания, которыми можно было воевать и в ближнем бою – сулица, например.

Оружие, предназначенное только для метания – дротики и пиллумы. И копья и пики, предназначенные только для рукопашного боя. Отличались они как наконечниками, так и древками.

Полибол

Мечта сделать оружие, которое стреляет быстро, существовала с древнейших времен, и чуть ли не на каждую стреляющую штуковину находился свой Гатлинг или Максим. Скорострельный арбалет родился на Востоке, а вот скорострельная баллиста — в Александрии, и известен даже автор идеи — небезызвестный Дионисий.

В полиболе (он же полиболос) две оригинальных детали: механизм для стрел, примерно такой же, как в арбалете чо-ко-ну, и зубчатое колесо, взводящее тетиву (нередко его изобретение ошибочно приписывают Леонардо да Винчи). Конечно, на по-настоящему большую мощь такого орудия рассчитывать нельзя; вероятно, это и трудности изготовления стали причиной того, что полибол так и не стал массовой машиной.

Катапульта

Катапульта обладает большим рычагом, один конец которого прикреплен к оси, другой свободен. Свободный конец оснащен либо ложкой, либо «корзинкой» на веревках наподобие пращи (ее часто так и называют — пращей); в эту ложку или корзинку кладут снаряд — как правило, большой камень или, реже, специальное ядро (кое-где применяли еще глиняные кувшины с греческим огнем).

Большинство катапульт приводится в действие так. Ось, к которой прикреплен рычаг, крепится к пучкам жил или веревок (торсионный метод) и накручена почти до предела; ворот тянет рычаг вниз, накручивая веревки еще сильнее. Потом рычаг отпускают — и он отправляет ядро в полет.

Снаряд, естественно, летит по навесной траектории, точность — умеренная, зато его легко забросить за стену. Масса снаряда — килограммов 20-40, иногда даже до 50-60.

Слово «катапульта» — изначально однокоренное с «баллистой», хотя по нынешнему звучанию и не догадаешься. «Ката» означает «против», «для борьбы с чем-либо», а «пульт» — это то же самое искаженное «баллейн», то есть «метать».

Характерная дальнобойность катапульты — около 300-350 метров.

Иногда эти машины собирались прямо на месте из найденных тут же деревьев (с собой везли только металлические части и веревки). Римляне, впрочем, предпочитали возить катапульты с собой в качестве тяжелой артиллерии (баллисты — легкая). Но резво катать их на лошадях не получалось — впрягали быков, как в XIX веке, — в осадные пушки. И на легион полагалось всего 10 катапульт. Нередко машины транспортировали в разобранном виде.

Основное предназначение катапульты при штурме — атака на стены и башни (баллиста может выбирать более мелкие цели, но не проломит серьезную стену). На крепостной стене ее обычно ставили для борьбы с осадными башнями — лучшего средства не найдешь. Применялись катапульты и во флоте — прежде всего для метания греческого огня, пока не нашлось лучшего способа. Корабль — слишком верткая цель для медленно взводящейся и медленно наводящейся катапульты.

Стрельба из этой машины много сложнее, чем из баллисты, и квалифицированные артиллеристы ценились очень высоко.

В средние века катапульта потеснила баллисту потому, что 300-350 метров — это и максимальная, и прицельная ее дальность. А это больше, чем расстояние полета стрелы из английского лука или генуэзского арбалета, пущенной с высоты замковой стены. Что и стало решающим преимуществом. Впрочем, полного вытеснения не случилось.

Классическое метательное оружие

Наиболее широко распространённым оружием этой категории является метательные ножи. Особенностью их конструкции служит материал, зачастую они выполнены в виде цельнометаллического изделия.

Фактически это сбалансированная пластина или прут из металла, заострённый с одной или с обеих сторон, клинки таких ножей выполняются из незакалённой стали, это нужно для того чтобы клинки не ломались при ударе о твёрдые поверхности. Баланс ножа сдвинут к острию, отчего клинки этих ножей часто имеют листовидную форму.

Рукоять и крестовина этому ножу не нужны, хотя иногда встречаются простейшие виды оплётки в виде обвязки верёвкой или накладки из дерева.

Но это чаще всего комбинированные экземпляры, предназначенные, в том числе и для утилитарного использования. Вес ножа приближен к массе боевого ножа и составляет 250-300 грамм. Дальность броска до 6 метров.

Стрелки были метательным оружием восточных мастеров. Представляли собой короткие заостренные пирамидки в виде миниатюрных наконечников стрелы с небольшим древком.

Тканевые полоски или перо на древке служило для стабилизации тела стрелки в полете. Основной задачей их применения было отвлечение противника во время боя. Брошенный в лицо предмет заставлял противника отклониться, либо сбивал его боевой настрой, что позволяло нанести в это время решающий удар основным оружием.

Сюрикенами часто называют те самые смертоносные летающие “звездочки”, когда упоминается древний японский спецназ – ниндзя. Но это формулировка ошибочна: сюрикены это метательные клинки, имеющие собственную обширную типовую группу.

Зачастую они выполнены в виде предметов быта, что позволяло их маскировать под одеждой или среди обычных вещей. Это клинки в виде гвоздей, монет и другого многообразия предметов, встречавшихся вокруг старинного метателя.

Сякены, это и есть метательные “звездочки”.

Пластина, клинки которой стреловидными лучами направлены от центра, напоминают звезду. Размеры сякенов не были нормированы и изготавливались с учетом условий их применения.

Древнее ручное метательное оружие украшалось символами и иероглифами для насыщения мистической энергией, и придания сил их метателю.

Сякены были эффективны только на ближней дистанции (до 10 м), а небольшие экземпляры предназначались исключительно для запугивания, отвлечения или дезориентации жертвы, что давало тактическое преимущество метателю. По некоторым данным, на создание сякенов вдохновили китайские стрелки, разложенные по кругу.

Другое интересное восточное древнее метательное оружие – это индийские чакры. Просто обычное кольцо диаметром до 30 см и толщиной пластины до 5 мм, заточенное по всему внешнему краю.

Раскручивается пальцами изнутри и запускается в толпу мягко бронированных, а лучше, вообще, условно голых врагов. Перед боем чакры навешивали на руки или накидывали на остроконечный колпак. Боевая дальность полета достигает 50-ти метров.

Не нужно забывать и знаменитые бумеранги, в отличие от перечисленных образцов это подвид ударно-дробящего оружия.

Вопреки известному мифу о возвращающемся бумеранге австралийских аборигенов, эти метательные палицы были распространены повсеместно, более того боевые и охотничьи варианты бумерангов не возвращались после полёта к владельцу, а оставались у тела противника.

Онагр

Онагр — самая популярная катапульта древнего Рима. Единственная ее особенность — корзинка на веревках вместо более распространенной в Греции ложки.

Слово «онагр» означает «дикий осел». О том, почему катапульту приравняли к ослу, существует по меньшей мере три версии. По первой, дикий осел отгоняет хищников, швыряя в них камни задними копытами. Современной зоологии этот феномен неизвестен, но древние обладали странными воззрениями насчет поведения зверей… Вторая версия утверждает, что рычаг катапульты взметывается вверх, словно нога лягающегося осла; ассоциации — дело индивидуальное, конечно, но уподобление весьма странно. Наконец, третья версия, относительно правдоподобная, гласит, что устройство работало с душераздирающим скрипом, напоминающим ослиный вопль.

Дожил бойцовый ослик и до средневековья; правда, там он обзавелся прозвищем «мангонель». С годами машинка измельчала, зато научилась стрелять чем-то наподобие картечи; неоценимо против плотного строя!

Эспрингаль

Довольно редкая боевая машина: катапульта на тенсионном принципе. Ее рычаг — упругий, ворот изгибает его, и рычаг, распрямляясь, швыряет камень (его кладут в мешочек или корзинку). Самая, по-видимому, удачная схема принадлежит Леонардо, но первый известный образец мы находим еще у Флавия Вегеция.

Делать эспрингаль (он же спрингальд) трудно, силой он уступает онагру; правда, довольно-таки дальнобоен. Есть еще то преимущество, что эспрингаль почти не надо пристреливать после установки. Но все равно эти устройства большой популярности никогда не имели.

Существовал и стреломет на том же принципе — назывался он бреколь. Утверждают, что на 300 шагах он пробивал насквозь 15-сантиметровое бревно, а вообще-то запускал стрелу на 1300 шагов. Правда, утверждения эти весьма сомнительны.

Требюше

Это достижение уже не античной, а средневековой мысли: появляется только в XII веке, на закате эры доогнестрельного оружия. Слово означает на старофранцузском «перебрасывать через что-либо». По-латыни тот же агрегат именуется фрундибулом, по-итальянски фрондиболой.

Постепенно фортификация совершенствовалась, и стали появляться замки, которые обычной катапультой можно долбить чуть ли не годами. И возникла потребность в более мощном оружии. Которую и удовлетворил неизвестный французский изобретатель.

(По другой версии, требюше впервые изобрели на Востоке, а затем через персов, арабов и византийцев устройство прибыло в Европу. Но эта идея не нашла подтверждения; кроме всего прочего, Византия узнала эту машину явно позже Франции. Дошло даже до того, что переносчиками идеи попытались объявить… наших с вами предков, варягов и славян. Но и тут не получается: варяжская боевая машина — уж никак не требюше.)

Требюше вообще не содержит гибких элементов. Это гравитационная машина: рычаг приводится в действие противовесом.

Чтобы такая система дала преимущество по сравнению с торсионной, нужны поистине гигантские масштабы; так оно и было. Самый что ни на есть легкий противовес требюше тянул килограммов на 400-500, а бывала и тонна, и две. Ну и снаряд, само собой… 150 килограммов — с этого требюше только начались. Позднейшие машины способны были метать, к примеру, дохлую лошадь — а это уже полтонны. Рекорд массы снаряда, о котором доводилось читать вашему покорному слуге, составляет 630 кг! Дальнобойность при этом чуть-чуть превосходит катапульту: 350-420 метров.

Часто рассказывают что при осаде забрасывали в крепости дохлых лошадей, кидали ради психологического эффекта. Как по мне это довольно сомнительно даже ради эпидемий.

Средневекового горожанина зрелищем лошадиной туши не смутить. Но поскольку многие настойчиво отказывают людям тех времен в праве представлять себе, что распространяет заразу, — то они и придумали такую мотивацию вопреки всякой очевидности. Конечно, психические атаки тоже случались — тогда кидали тела послов или заложников, а Аллаудин Кильджи при штурме Дели метал во вражескую крепость… мешки с золотом.

За мощь выстрела приходилось расплачиваться, во-первых, громоздкостью устройства (рычаг в длину — метров 20, прочие размеры нетрудно вообразить), а во-вторых, очень долгой перезарядкой. Поднять на нужную высоту пару тонн очень нелегко! Одно из остроумных решений, с успехом применявшихся французами, представляет собой пару «беличьих колес», внутри которых бегут люди — сотни человек.

Конечно, применение требюше иначе как против крепостных стен крайне затруднительно — очень уж долго надо целиться и стрелять.

Сильно упрощенный аналог требюше, без противовеса, приводящийся в действие простой мускульной силой, называется перрье.

Сифонофор

Этот последний тип средневековых метательных орудий, строго говоря, нельзя назвать «неогнестрельным», хотя порох в нем и не используется. Стреляет он как раз огнем — греческим. По сути своей это — византийский флотский огнемет. Еще его называют просто сифоном.

Многие ошибочно считают, будто бы греческий огонь метали исключительно из катапульт. Будь это так — ему никогда бы не обеспечить византийскому флоту столь решительного превосходства над всеми соперниками. Ведь средиземноморская боевая галера — посудинка мелкая, быстрая и очень неудобная для прицеливания. А тем паче — варяжская либо славянская ладья.

Говорят, что придумал сифонофор некий Каллиник из Гелиополя в VII веке нашей эры.

Устройство это представляет собой довольно простой насос-разбрызгиватель. Точно прицеливаться горящей смесью необязательно — достаточно задеть мишень, а все «лишнее» все равно упадет на морские волны и быстро прогорит, не причиняя вреда (потому-то греческий огонь редко применялся на суше — велик риск устроить пожар где не надо). Брызги легко накрывают и большой корабль, и лодку.

Как по мне так это оружие из области фантастики. Кто знаком с устройством огнемета тот наверняка со мной согласится.

Кроме того что такое греческий огонь, в точности неизвестно, но понятно, что это какая-то смесь на основе нефти. Нефть покупалась византийцами в Зихии — стране, располагающейся на территории нынешней Грузии и юга Краснодарского края. По всей вероятности, те источники давно истощились, во всяком случае, сегодня нефти там что-то не видно. Да и сырая нефть вообще очень плохо горит, а о перегонных устройства в те времена почему-то молчат.