История боеприпаса

Начнем с того, что впервые патрон был разработан еще в Российской империи в 1890 году. Разработчиком стал полковник Н. Роговцев. Конечно, тот патрон значительно отличался от привычного нам. Но именно он стал прародителем, пережившим множество изменений. Изначально производится на Тульском патронном заводе.

Уже через несколько месяцев, в 1891 году, под этот патрон была разработана без преувеличения легендарная винтовка Мосина, также известная как «трехлинейка».

Сначала патрон 7,62х54 имел тупую, закругленную пулю, весившую 13,6 грамма. Значительная масса обеспечивала серьезные ранения при попадании, но уменьшала дальность полета, а также усложняла просчет траектории. Поэтому через несколько лет – в 1908 году – боеприпас был модернизирован и получил привычную современникам заостренную головку. Масса при этом снизилась до 9,6 грамма.

Разработка новых модификаций шла очень медленно – консервативный монарх уверенно отказывался от любых нововведений. Только в 1916 году была принята еще одна модификация – патрон с бронебойной пулей Кутового.

Зато после революции, окончания Гражданской войны и восстановления промышленности все изменилось. За несколько лет было разработано несколько удачных модификаций. Например, бронебойную пулю Кутового заменила более совершенный аналог Бойно-Родзевича. Также появился патрон с утяжеленной пулей, используемый при стрельбе из пулемета и первый русский трассирующий боеприпас, зажигательный и комбинированный. Выпускался он по-прежнему на Тульском патронном заводе – значительно модернизированном и улучшенном.

Впоследствии было разработано еще множество других модификаций — о них расскажем чуть позже. Также изменялся боеприпас и в других направлениях. Например, вместо медной гильзы стали использовать нержавеющую, а затем биметаллическую. Разумеется, это оказывало воздействие и на оружие, использующее боеприпас 7,62 54 мм R. Сложнейшая эволюция, цепочка улучшений привела к тому, что сегодня можно увидеть один из самых востребованных патронов в мире, созданный почти полтора века назад.

Патрон 7,62×54 мм R

7,62×54 мм R (см. также Иные обозначения) — унитарный винтовочный патрон с гильзой с выступающей закраиной размерностью 7,62×53,72 мм, общей максимальной длиной патрона 77,16 мм, диаметром пули 7,62 мм и энергией 3990 Дж.

7,62×54 мм R. Все размеры в миллиметрах.

| МАССА ПАТРОНА, г | МАССА ПУЛИ, г | СКОРОСТЬ ПУЛИ, м/с | ЭНЕРГИЯ ПУЛИ, Дж |

| 22,70–25,10 | 9,6–13,6 | 780—870 | 3300—3700 |

Это один из старейших винтовочных патронов современности и, вероятно, старейший из всё ещё широко используемых в военных целях патронов. Баллистика патрона 7,62×54 мм R является наиболее изученной. Единственным столь же широко используемым винтовочно-пулемётным патроном в настоящее время является патрон 7,62×51 мм НАТО.

Появился в 1891 году, был принят в качестве боеприпаса к трёхлинейной винтовке Мосина.

Патроны 7,62×54 мм образца 1891 года

Сначала патрон производился с никелево-медной плакированной пулей с тупоконечной (закруглённой) головкой, которая весила 13,6 г и была длиной 30,8 мм, закреплялась в горлышке гильзы с помощью трёхточечного кернения.

В 1908 году в России была введена остроконечная форма пули весом в 9,6 г, и патрон получил обозначение М91/08.

В течение первой мировой войны военная промышленность Российской империи не сумела обеспечить потребности войск в винтовочных патронах (к началу 1915 года потребность действующей армии составляла 150 млн патронов в месяц, а к середине 1917 года возросла до 350 млн патронов в месяц, между тем, максимальная производительность патронных заводов, достигнутая к ноябрю 1917 года, составила лишь 150 млн патронов в месяц. Заказы на производство трёхлинейных патронов были размещены в Великобритании и США, патроны начали поступать в 1916 году. Однако ежемесячный дефицит патронов в действующей армии составлял 50 млн патронов в месяц).

В 1916 году на вооружение Русской армии был принят патрон 7,62×54 мм с бронебойной пулей Кутового.

После модернизации в 1930 году патрон получил обозначение М1908/30. В связи с разработкой новых оружейных систем в тридцатые годы советские конструкторы-оружейники разработали новые типы патронов: конструкторы Добржанский и Смирнский разработали патрон с тяжёлой пулей обр. 1930 года для станковых пулемётов; также были созданы патрон с бронебойной пулей Б-30, патрон с трассирующей пулей Т-30 (трассирующий состав к которой разработали специалисты А. С. Рябов и А. Г. Циалов) и др.

Для авиационного пулемёта ШКАС под руководством Н. М. Елизарова в начале 1930х были разработаны патроны, которые имели трассирующие, зажигательные и комбинированного действия бронебойно-зажигательные пули, способные воспламенять бензиновые баки, защищённые броней. В этих патронах для предотвращения распатронирования (демонтажа) патрона при огромном темпе стрельбы в 30—50 выстрелов в секунду, утолщены стенки гильзы, усилено крепление капсюля в гнезде, введён двойной кольцевой обжим пули в дульце гильзы. На дне гильзы патронов для пулемётов ШКАС, помимо стандартных обозначений, ставилась буква «Ш». Капсюль окрашен в красный цвет. В остальном окраска стандартная для соответствующих типов пуль. Патроны, предназначенные для пехотного оружия, в пулемётах ШКАС не могли применяться. Патроны к пулемёту ШКАС явились первыми в мире специальными авиационными патронами.

Во второй половине 1930х годов некоторые заводы освоили производство гильз 7,62-мм винтовочных патронов из стальной холоднокатаной полосы, что позволило уменьшить расход цветных металлов.

К 1941 году в результате автоматизации механических операций по производству патронов трудоёмкость изготовления 7,62-мм винтовочных патронов была уменьшена на 70%.

После начала Великой Отечественной войны потребность действующей армии в боеприпасах возросла, и в 1941 году на двух патронных заводах был начат выпуск гильз 7,62-мм винтовочных патронов из стали.

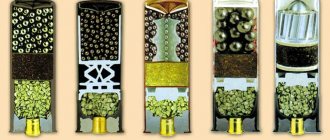

Современные патроны 7,62×54 мм с различными видами пуль

В 1943 году на основе патрона был создан промежуточный патрон 7,62×41 мм, а позднее 7,62×39 мм.

После окончания Великой Отечественной войны патрон получил распространение в армиях социалистических государств (в частности, являлся штатным винтовочно-пулемётным патроном стран Организации Варшавского Договора).

Пробивное действие пуль патрона 7,62×54 мм R:

- Стальной шлем пробивается пулей со стальным сердечником на дистанции 1700 м.

- Бронежилет IV класса защиты (по российскому ГОСТ Р 50744-95) пробивается пулей со стальным сердечником на дистанции 1200 м.

- Броня толщиной 7 мм при угле встречи 90° пробивается бронебойно-зажигательной пулей на дистанции 550 м.

- Бруствер из плотно утрамбованного снега пробивается всеми типами пуль на дистанции 1000 м на глубину 70-80 см.

- Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта пробивается всеми типами пуль на дистанции 1000 м на глубину 25-30 см.

- Сухие сосновые брусья размерами 20×20 см, скреплённые в штабелях, пробивается всеми типами пуль на дистанции 1200 м на глубину 20 см.

- Кирпичная кладка пробивается всеми типами пуль на дистанции 200 м на глубину 10-12 см.

Патрон имеет также следующие обозначения:

- 7.62×54 R

- 7,62×54 Rimmed

- 7.62×54 R Russian Mosin-Nagant 1891–1908

- 7.6×53 R Russian

- 7.62×53R

- 7.62 Vz. 59 Checo

- 7.62 Type 53-59

- 7.62 Mossine

- 7.62 Mausine

- 7.77×53.75 Moisin

- DWM 378

- SAA 2955

- ECRA-ECDV 08 054 BBC 010

Оружие, использующее патрон

- Автоматическая винтовка Симонова обр. 1936 года

- Самозарядная винтовка Токарева

- Винтовка Winchester Model 1895

- Винтовки и карабины системы Мосина

- Пулемёт Vickers Mk. I

- Пулемёт ДС-39

- Пулемёт Maxim M/32-33

- Пулемёт Максима обр. 1910/30 года

- Пулемёт СГ-43

- Пулемёт Lewis

- Пулемёты ДП и ДПМ

- Пулемёт Максима-Токарева

Характеристики

Теперь изучим основные характеристики патрона 7,62х54. Так как разные модификации сильно различаются, для примера возьмем только стандартный патрон. Его и будем рассматривать здесь и дальше.

Общая длина патрона составляет 77,16 миллиметра. При этом пуля весит 9,2 грамма. Навеска пороха 3,25 грамма обеспечивает огромную дульную энергию – 3840 джоулей. Благодаря этому опытный стрелок может уверенно поражать цель на огромной дистанции – около километра и даже больше. При этом вес патрона 7,62х54 составляет 23 грамма.

Начальная скорость пули составляет около 860 метров в секунду – очень хороший показатель, благодаря которому стрелок может брать сравнительно небольшие поправки при стрельбе по движущимся целям.

Одним словом, неудивительно, что этот боевой патрон сразу приобрел огромную популярность и стал основным в русской армии. И сегодня, спустя почти 130 лет после разработки, он остается по-прежнему популярным.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Окончание русско-турецкой войны в 1878 г., новейшие достижения оружейной техники и перевооружение иностранных армий дали толчок русским опытам, направленным на разработку магазинной винтовки. В мае 1878 г. вопрос о необходимости испытаний магазинных ружей был поставлен перед отделом по оружейной части Артиллерийского комитета. Вскоре военный министр П. С. Ванновский инициировал создание Особой комиссии для испытания магазинных ружей. Ее возглавил известный оружейник, генерал-майор Н. И. Чагин. С апреля 1883 г. Комиссия энергично принялась за исследования, а с июля 1883 г. ее состав пополнился начальником мастерской Тульского оружейного завода, капитаном С. И. Мосиным. Первоначально работы Комиссии были направлены на исследования вопроса переделки 4.2 линейной винтовки Бердана образца 1870 г. в магазинную, однако в мар- те 1885 г. эти работы были приостановлены. В 1886 г. во Франции принимается на вооружение магазинная винтовка «Лебель» уменьшенного калибра 8 мм и революционный патрон с бездымным порохом 8х50R Lebel. С марта того же года по инициативе начальника ГАУ генерал-лейтенанта Л. П. Софиано Комиссией по испытаниям магазинных винтовок в России начались исследования перспективной винтовки уменьшенного калибра. В том же 1886 г. Комиссия изучила винтовку швейцарского профессора Хеблера кал. 7.5 мм и его патрона с дымным порохом и пулей в медной оболочке. Так как тип будущей магазинной винтовки к началу изысканий еще не был известен, то, начиная с сентября 1885 г., работы члена Артиллерийского комитета ГАУ полковника Н. Ф. Роговцева в первую очередь были направлены на разработку нового ствола (с 4 и 6 на- резами различной крутизны) и патрона уменьшенного калибра. Уже в 1886 г. полковником Роговцевым была предложена новая однозарядная винтовка и новый патрон калибра 3.15 линии (8 мм). Пуля нового 3.15-линейного патрона состояла из железной или медной оболочки и сердечника из твердого сплава свинца и олова. Послеполучения информации о том, что французская пуля обр. 1886 г. имеет мельхиоровую оболочку, Роговцев применил тот же материал для оболочки своей опытной пули. Гильза патрона Роговцева имела составную конструкцию на базе бердановской гильзы, с цельнотянутым корпусом и внутренней чашечкой, усиливающей донце гильзы. Автор в своем патроне применил старый, дымный порох, но несколько улучшил его, введя в состав аммиачную селитру. Пуля патрона Роговцева развивала начальную скорость 550 м/с, но порох с аммиачной селитрой приводил к быстрому износу кана-ла ствола и при длительном хранении приходил в негодность. Работы Роговцева и его опытный патрон сыграли большую роль при разработке трехлинейного патрона обр. 1891 г.

«Современники» трехлинейного патрона (слева направо):

- 8х60R Kropatschek,1885 г. (Португалия)

- 8x50R Lebel, 1886 г. (Франция)

- 9.5x60R Mauser, 1887 г. (Турция)

- 8x50R Mannlicher, 1888 г. (Австро-Венгрия)

- 7.9×57 Mauser, 1888 г. (Германия)

- 8x58R Krag-Jorgensen, 1889 г. (Дания)

- .303 British, 1889 г. (Великобритания)

- 7.65×53 Mauser, 1889 г. (Бельгия)

- 7.5×53.5 Schmidt-Rubin, 1890 г. (Швейцария)

- 7.62x54R Мосин, 1891 г. (Россия)

- 6.5×52 Carcano, 1891 г. (Италия)

- .30-40 Krag, 1892 г.(США)

Главные достоинства

Безусловно, одним из главных достоинств этого патрона является высокая мощность. Действительно, его можно назвать одним из мощнейших патронов, используемых для легкого стрелкового оружия, не относящегося к категории крупнокалиберного. Благодаря этому большинство ранений являются либо тяжелыми, либо летальными.

Проникающая способность довольно высока – это обеспечивается не только значительной мощностью, но и заостренной пулей.

Дистанция боя просто огромная, причем поправки при стрельбе брать можно сравнительно небольшие – высокая скорость пули в сумме с небольшим весом обеспечивают прекрасные баллистические характеристики.

При всем этом патрон отличается простотой, а значит, неприхотлив и надежен.

Снайперская винтовка СВД – видео

Боеприпасы и комплектация

Для стрельбы из СВД применяются винтовочные патроны 7,62×54 мм R с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, снайперские патроны 7Н1, снайперские бронебойные 7Н14; может также стрелять патронами с экспансивными пулями JHP и JSP. Огонь из СВД ведется одиночными выстрелами. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина ёмкостью 10 патронов. На дульной части ствола крепится пламегаситель с пятью продольными прорезями, маскирующий выстрел и предохраняющий от загрязнения ствола. Наличие газового регулятора для изменения скоростей отката подвижных частей обеспечивает надёжность винтовки в работе.

Мелкосерийно для СВД производился тактический глушитель-пламегаситель, известный как ТГП-В, разработанный НПО “Специальная Техника и Связь”, с креплением поверх штатного пламегасителя, однако его эффективность была достаточно спорной.

Принцип действия

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через газоотводное отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с толкателем, а вместе с ними и затворную раму в заднее положение.

При отходе затворной рамы назад затвор открывает канал ствола, извлекает из патронника гильзу и выбрасывает её из ствольной коробки наружу, а затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка и курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом влево и захождением боевых выступов затвора в вырезы ствольной коробки.

СВД с пластмассовыми прикладом и цевьем, оптическим прицелом ПСО-1

Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова. После освобождения спускового крючка тяга продвигается вперед и её зацеп заскакивает за шептало, а при нажатии на спусковой крючок зацеп тяги поворачивает шептало и разъединяет его с боевым взводом курка. Курок, поворачиваясь на своей оси под действием боевой пружины, наносит удар по ударнику, а последний продвигается вперед и производит накол капсюля-воспламенителя патрона. Происходит выстрел.

При выстреле последним патроном, когда затвор отойдет назад, подаватель магазина поднимает вверх останов затвора, затвор упирается в него и затворная рама останавливается в заднем положении. Это является сигналом тому, что надо снова зарядить винтовку.

СВД с деревянным прикладом

Точность и кучность

Когда СВД принимали на вооружение, снайперского патрона к ней ещё не было, поэтому в соответствии с «Наставлением по стрелковом делу» кучность боя винтовки проверяется стрельбой обычными патронами с пулями со стальным сердечником и считается нормальной, если при стрельбе четырьмя выстрелами из положения лёжа на дальность 100 м все четыре пробоины умещаются в круг диаметром 8 см.

В 1967 году на вооружение был принят снайперский патрон 7Н1. При стрельбе этим патроном рассеивание составляет (в зависимости от шага нарезов) не более 10—12 см на дистанции 300 м.

Изначально СВД выпускалась с шагом нарезов ствола 320 мм, аналогичным спортивному оружию и обеспечивающим наилучшую кучность стрельбы. Однако с таким шагом рассеивание бронебойно-зажигательных пуль Б-32 увеличивается в два раза. В результате в 1975 году было решено изменить шаг нарезов на 240 мм, что ухудшило кучность стрельбы на 25% (при стрельбе обычными патронами на дальность 100 м., допустимый диаметр круга попадания увеличился с 8 см до 10 см).

Интересно, что последнее дополненное издание «Наставления по стрелковому» делу для СВД вышло в 1967 году. Все последующие издания — 1971, 1976 и 1984 годов были стереотипными копиями издания 1967 года. Поэтому в «Наставлении» ничего не сказано ни о снайперском патроне ни об изменении шага нарезов.

Дальность прямого выстрела составляет:

– по головной фигуре, высотой 30 см — 350 м, – по грудной фигуре, высотой 50 см — 430 м, – по бегущей фигуре, высотой 150 см — 640 м.

Прицел ПСО-1 рассчитан на стрельбу до 1300 метров. Обычно считается, что на такой дальности можно эффективно стрелять только по групповой цели, либо вести беспокоящий огонь. Однако в 1985 году в Афганистане снайпер Владимир Ильин убил душмана с расстояния 1350 метров. Это рекорд не только для СВД, но и вообще для винтовок калибра 7,62 мм.

Неполная разборка СВД

1 – ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и прикладом; 2 – затворная рама; 3 – затвор; 4 – крышка ствольной коробки с возвратным механизмом; 5 – ударно-спусковой механизм; 6 – предохранитель; 7 – газовая трубка; 8 – газовый регулятор; 9 – газовый поршень; 10 – толкатель; 11 – пружина толкателя; 12 – накладки цевья; 13 – магазин.

Главной сложностью при стрельбе на большие дальности являются ошибки подготовки исходных данных для стрельбы (это справедливо для всех снайперских винтовок). На дальности 600 метров срединная ошибка по высоте (в определении дальности, равной 0,1 % дальности) — 63 см, срединная ошибка в боковом направлении (определение скорости бокового ветра, равной 1,5 м/с) — 43 см. Для сравнения, срединное отклонение рассеивания пуль для лучших снайперов для 600 м — по высоте 9,4 см, боковое 8,8 см.

Известен случай, когда бойцу партизанского отряда ФНОФМ удалось сбить выстрелом из СВД реактивный штурмовик ВВС Сальвадора. Это произошло 12-го ноября 1989 года у деревни Сан-Мигель. Заходивший в атаку самолёт Cessna A-37B удачно вписался в прицел и был поражён (позже удачливый снайпер рассказывал, что целился в кабину экипажа). Пуля попала в лётчика, после чего самолёт потерял управление и разбился. Похожим образом использовали СВД иракские боевики, заявлявшие об уничтожении огнём снайперских винтовок малых разведывательных БПЛА RQ-11 Raven.

СВДС — вариант СВД для воздушно-десантных войск со складным прикладом и укороченным

Варианты

СВДС — вариант СВД для воздушно-десантных войск со складным прикладом и укороченным, но утолщённым стволом; создана в 1991 году, принята на вооружение в 1995 году.

СВУ — вариант СВД с компоновкой булл-пап.

СВДК — крупнокалиберный вариант СВД под патрон 9,3×64 мм со складным прикладом, аналогичным таковому у СВДС.

ТСВ-1 — тренировочная винтовка под патрон .22 Long Rifle, разработанная Евгением Драгуновым для первоначального обучения снайперов. Фактически самостоятельное оружие, лишь повторяющее в общих чертах внешний вид СВД.

СВДМ — добавлена планка Пикатинни на крышке ствольной коробки. Съёмные сошки.

Имеющиеся недостатки

Разумеется, любой патрон, имеющий достоинства, будет иметь и определенные недостатки. И 7,62х54 вовсе не исключение.

Главным из них и, по сути, единственным значимым, является очень сильная отдача. Что же, это плата за высокую мощность. Конечно, современные образцы оружия благодаря значительному и правильно распределенному весу или же за счет сложного механизма погашения отдачи снижают этот неприятный показатель. Но все-таки кучность у легкого стрелкового оружия снижается. К тому же, чтобы навестись на цель, даже у опытного стрелка уходит больше времени, чем при использовании оружия с более слабым патроном.

Однако хороший стрелок, имеющий приличный настрел, всегда готов к этому. И готов смириться с таким недостатком, с лихвой компенсируемым многочисленными достоинствами.

Пробивная способность

Одним из самых важных показателей любого боеприпаса является его пробивная способность. И здесь 7,62х54 может похвастать весьма впечатляющими показателями. Конечно, в некоторых случаях для поражения цели приходится использовать специальные боеприпасы со стальным сердечником – их чаще всего используют снайперы. Но показатели говорят сами за себя.

К примеру, при ведении огня на дистанции до 200 метров любые боеприпасы этого калибра уверенно пробивают кирпичную кладку глубиной до 12 сантиметров. То есть, от огня из пулемета или снайперской винтовки, использующей патроны 7,62х54, укрываться за обычной кирпичной стеной явно не стоит.

Еще более впечатляющие результаты можно получить при стрельбе по дереву. Сухой сосновый брус сечением 20х20 сантиметров может быть пробит навылет пулей, выпущенной на дистанции до 1200 метров.

Бруствер, возведенный их тщательно утрамбованного снега, на дистанции в 1000 метров пробивается на глубину до 80 сантиметров – и это при использовании обычных патронов.

Чуть лучше защищает от огня из этого оружия земляная преграда из супесчаного грунта, насыпанного свободно, без утрамбовки. В ней пуля просто вязнет, но все-таки на 30 сантиметров она пробьет преграду даже с дистанции около 1 километра.

Стандартный стальной шлем, используемый в армии, может быть пробит пулей калибра 7,62х54, оснащенной стальным сердечником, просто на огромном расстоянии – до 1700 метров.

Наконец, если рассматривать эффективность бронежилетов четвертого класса защиты, то можно с уверенностью сказать, что специальный патрон, заряженный пулей, имеющей стальной сердечник, пробивает его на расстоянии около 200 метров.

Специальные пули патронов к винтовке Мосина (7.62*54R)

Клик по картинке — просмотр в полном размере 1) Тупоконечная пуля обр. 1891 2) патрон с лёгкой пулей Л 3) патрон с тяжёлой (дальнобойной) пулей Д 4) патрон с бронебойной пулей Б-30 5) патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 6) патрон с трассирующей пулей Т-30 7) патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ  патрон с зажигательно-бронебойной пулей ЗБ-46 9) патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ 10) патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32м 11) патрон с снайперской пулей Сн 7н1 12) патрон с лёгкой пулей ЛПС со стальным сердечником Клик по картинке — просмотр в полном размере

патрон с зажигательно-бронебойной пулей ЗБ-46 9) патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ 10) патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32м 11) патрон с снайперской пулей Сн 7н1 12) патрон с лёгкой пулей ЛПС со стальным сердечником Клик по картинке — просмотр в полном размере

Бронебойные патроны 7.62х54 Трехлинейные патроны с тупоконечными пулями: Патроны к винтовке Мосина с тупоконечными пулями, произведенные в конце 19го века

Разрезной макет раннего патрона к винтовке Мосина с тупоконечной пулей

Донное клеймо образца 1891 года Пули Бердана и трехлинейная Патрон Бердана Легкая пуля «Л» патрона 7,62х54R Лёгкая пуля образца 1908 года

Остроконечную легкую пулю к трехлинейному патрону, взамен стоявшей на вооружении тупоконечной приняли еще до революции, в 1908 году. Пуля Л обр. 1908 года была с мельхиоровой оболочкой, весила 9.6 грамм. Прототипом послужила такая немецкая остроконечная пуля S, используемая ими еще с 1904 года. С целью улучшения врезания пули в нарезы ствола, её диаметр был увеличен до 7,92 мм, в свинцовом сердечнике выполнено углубление, позволяющий пуле расширяться в канале ствола. Пулю Л массово стали производить с 1909 года на ТПЗ, ЛПЗ и в Санкт-Петербурге. Варианты фиксация пули в гильзе патрона В двадцатые годы на производственных заводах искали оптимальный вариант способа крепления пули в гильзе: от обычной завальцовки края гильзы в канавку на пуле до обжима плашками и секторного

Лёгкая пуля образца 1930г.

К 1930 году патрон с пулей Л видоизменился, вместо мельхиора оболочка пули изготавливалась из стали В 1928 году пуля Л была модернизирована – мельхиоровая оболочка была заменена стальной плакированной томпаком. Так же изменилась и гильза, вместо латунной патрон с пулей Л имел теперь стальную плакированную томпаком и плоским дном. Легкая пуля Л образца 1930 года С каждым годом производство патронов 7.62 54 пытались удешевить, в 1930 часть заводов стала выпускать стальные гильзы с омеднением. В военные годы ввиду жесткого дефицита стальные рубашки пули Л выпускались оцинковыными, латунироваными и вовсе без покрытия. На вооружении патрон 7.62 * 54 стоял вплоть до принятия в начале 1950х годов патрона с ЛПС, заменивший собой сразу пули и «Д» и «Л» Легкие остроконечные пули «Л» к трехлинейному патрону советского производства Варианты легких пуль «Л» Патроны Мосина с пулей «Л» в латунной гильзе Остроконечная пуля «Л» образца 1908 года

Разрезной макет патрона 7.62*54 с остроконечной легкой пулей «Л» раннего выпуска

Трехлинейный патрон с пулей Л американского производства

Разрез наглядно показывающий различия гильз американского и российского производства Тяжелая пуля «Д» Советский винтовочный патрон 7.62 х 54 с тяжелой пулей «Д» (дальнобойная). Вершинка пули окрашивалась в желтый цвет. Патроны с такой пулей считались предназначенными для станковых пулеметом, но допускалось и их применение с другими видами оружия. От пули «Л» отличалась имеющимся в донной части усеченным конусом, длинной и конечно весом — 11.8 грамма. Оболочка (рубашка) пули Д — стальная плакированная томпаком с обеих сторон. Внутрь запрессован свинцовый сердечник весом 8.66 гр.

Пачка винтовочных трехлинейных патронов образца 1908 года

Более поздняя пачка патронов 7.62*54 Бронебойная пуля Кутового

Бронебойная пуля разработки гвардии штабс-капитана Кутового для трехлинейного патрона принята в 1916 году. Пуля Кутового состоит из 4-х элементов — мельхиоровая оболочка, свинцовая рубашка, стальной сердечник и томпаковый наконечник. Идея томпакового наконечника взята у бронебойных артиллерийских снарядов и выполнял он практически такие функции — предохранение сердечника от преждевременного разрушения при встрече с броней. Масса пули Кутового 10.8 г. Была основной бронебойной пулей трехлинейного патрона до начала 1930-х годов, когда на смену ей пришли пули Б-30 и БС-32

Стрелянная бронебойная пуля трехлинейного патрона

Клеймо гильзы патрона с пулей Кутового

Бронебойная пуля Б-30

Винтовочную бронебойную пулю Б-30 к трехлинейному патрону принимают в СССР в 1930 году. Полное обозначение пули «7,62-мм бронебойная пуля обр.1930 года (Б-30)», а патрона снаряженного пулей Б-30 — «7,62 Б-30 гл». Выпускались такие патроны только с гильзой из латуни. Цветовая маркировка патронов — окрашенный в черный цвет кончик пули.

Весит пуля 11 грамм, состоит из плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и собственно бронебойного сердечника весом 5.36гр. Диаметр сердечника из инструментальной стали составляет 6.1мм, длинна 29.7мм, а общая длина пули Б-30 — 36.2 миллиметра. По ТТХ пуля Б30 пробивает броню 7мм до 400 метров, а бронь толщиной 2-4мм вплоть до 1200 метров. Впоследствии была заменена бронебойно-зажигательной пулей Б-32. Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 Принята на вооружение РККА в 1932 году. Маркировка патрона с такой пулей — черная вершина пули и красный поясок снизу. Масса пули 10.4 грамма. Кроме бронебойного действия обладала еще и зажигательным, имея одну особенность — за счет нахождения зажигательного состава (смесь оксида железа, красного фосфора и алюминия) между оболочкой пули и вершиной сердечника зажигательное действие проявлялось только при разрушении оболочки пули. Состояла на вооружении достаточно долго, модернизированный вариант пули Б-32М был разработан только к 1954 году Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 Винтовочный патрон 7.62х54 с такой пулей принят в 1940 году. Маркировка — вся пуля красная за исключением черной вершинки, а донце гильзы целиком черное. Гильза может быть только латунной. Вес пули БС-40 12.1 грамма.Патрон с этой пулей предназначен для поражения легкобронированых целей и стрельбы по легко горючим целям до 500м. Устройство пули аналогично пуле БС-32, но бронебойный сердечник у новой пули уже металлокерамический, на основе карбида вольфрама. Бронепробиваемость пули БС-40 заметно выше чем у БС-32, зажигательное действие обеих пуль аналогичное. Выпуск таких пуль был освоен на Новоподольский патронный завод (№17) и был весьма ограничен — в 1941 году пули 7.62 БС-40 производить уже прекратили. Трассирующая пуля Т-30 Устройство патрона 7,62х54Rс трассирующей пулей обр. 1930 Т-30 Патроны 7,62х54R с пулей Т-30 массово производилась в СССР с 1932 года. Маркировка — зеленая вершинка пули, цвет трассы белый, дальность более 800 метров, длительность трассирования около 2.9 сек.. Конструктивно пуля состоит из металлической оболочки покрытой томпаком, такого же биметаллического (кроме опытных 1929 года выпуска, когда использовался томпак) трассерного стаканчика с трассирующим составом и калибровочного кольца. Общая масса пули 9.6 грамма. Масса пули: 9,6 грамм, длинна 38 мм. Разрывная (экспансивная) пуля Иванова (ДД)

«Разрывная» (по сути экспансивная, никакого ВВ не содержит) пуля инженер-подполковника Иванова В.А была успешно испытана на полигоне в 1939 году и рекомендована к принятию на вооружение. Такой тип пуль ДД создан для повышения останавливающего действия и нанесения более тяжких повреждений не бронированным живым целям. Устройство пули достаточно простое — свинцовый сердечник, биметаллическая оболочка имеющая усеченную вершину с надрезами и баллистический наконечник из пластмассы. Планировалось наладить массовое производство этих пуль на Луганском патронном заводе, но из-за дефективного материала пластиковых наконечников, которые оказались чувствительны к влаге и и усыханию, до массового выпуска дело не дошло и пули Иванова на вооружение приняты не были. Снова об этих пулях вспомнили уже во время войны — в 1942 году Бишкекский станкостроительный з-д выпустил опытную партию упрощенных пуль Иванова — без пластмассового колпачка. Головная часть пули была оголена, по нормативам должна была окрашиваться в белый цвет но по факту патроны чаще выпускались без окраски. Производились патроны с пулей ДД непродолжительное время, встречаются и с латунной и с биметаллической гильзой. Вес пули Иванова: 11,4-11,6 гр., свинцового сердечника 9 грамм. Пуля Иванова 1943 года выпуска Бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля ЗБ-46 (БЗТ) Пули ЗБ-46 Главной причиной неудолевстворенности руководства РККА бронебойно-трассирующей пулей БТ стоящей на вооружении — было слабое заброневое действие. Поэтому в 1936 году бронебойно-трассирующая пуля БТ была заменена модернизированным вариантом — бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ, которая содержала зажигательный состав в головной части. При стрельбе пулей БЗТ, из-за ее большой длинны ( 40,7 мм ) увеличивался износ канала ствола, поэтому в 1940 году пулю БЗТ доработали — на ведущей части оболочки для уменьшения контакта с каналом ствола появились три характерные канавки. Еще одним отличием стало появление свинцовой рубашки вокруг стаканчика с трассерным составом. Все доработки пули производились на заводе №46, и получившаяся бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля получила название ЗБ-46 Разрез пули ЗБ-46 Трехлинейный патрон с пулей Тарасова Винтовочный патрон с пулей Тарасаво — один из практических короткобойных патронов царской армии. В начале века была поставлена задача изобрести модель винтовочного патрона имеющего хорошую кучность на дистанции до 150м, слабое пробивное действие, низкий износ оружия, возможность снаряжения таких патронов в любой оружейной и при этом невысокую стоимость. На основании этих требования появилось множество конструкций — пули с двумя каннелюрами, заполненные жиром, деревянными и даже из кокосовой скорлупы. Из всего предложенного наиболее адекватным вариантом оказался трехлинейный патрон системы Тарасова, он и был принят на вооружение в 1906 году. Короткобойный патрон Тарасова образца 1906 года, или по другому — «патроны для стрельбы уменьшенным зарядом» представляли собой обычную гильзу мосинского патрона с капсюлем, 0.3 грамма холостого пороха и специальную пулю. Пуля Тарасова выполнялась из свинца, имела тупоголовую форму и весила 4.7 грамма. Полость в головной части пули наполнялась просальником — смесь поташа и сала. Поташ для уменьшения окисления канала ствола остатками порохового нагара. В пуле, на ведущей поверхности, симметрично сверлились сквозные каналы 1х1.5 миллиметра. При стрельбе сало с поташем выдавливало через отверстия в ствол, что предотвращало свинцевание. Существуют варианты патронов Тарасова с свинцовыми тупоконечными пулями с коническим углублением в донной части и оловянные пули весом 3 грамма. Трехлинейные патроны системы Тарасова давали возможность безопасной стрельбы на ограниченном пространстве тиров и имели неплохую меткость на расстоянии около 100 метров. Но кроме этого патроны 7.62 с пулей Тарасова имели ряд недостатков. Например перед выстрелом таким патроном винтовку обязательно приходилось встряхивать, что бы малый пороховой заряд осыпался на дно гильзы. При производстве пуль были повышенные требования к качеству штамповки. Так же из-за отсутствия отдачи при стрельбе пули давали отклонение. Еще однимм недостатком практических патронов Тарасова был малый срок годности. При хранении через некоторое время осалка пули просачивалась в пороховой заряд, в результате чего из-за стрельбы прожиренным порохом при выстреле пуля могла просто застрять в стволе. Но за неимением лучшей альтернативы 7.62мм короткобойный патрон с пулей Тарасова использовался и царской и рабоче-крестьянской армией как минимум до середины 1920-х годов. Короткобойные патроны: 1

— «старого» образца с круглой свинцовой пулей,

2

— конструкции Тарасова (общий вид и разрез),

3

— вариант короткобойного патрона с короткой свинцовой пулей с коническим углублением,

4

— патрон с пулей «Марго» из целлулоидина (разрез),

5

— пуля Тарасова — общий вид, стрелянная пуля и разрез,

6

— бракованная пуля Тарасова без боковых отверстий на ведущей части,

7

— вариант короткобойной пули с коническим

углублениемЦветовая маркировка:

Найденный на местах боев Зимней войны цинк с финскими патронами 7.62 х 54:

Маркировка

Как уже говорилось выше, патрон значительно видоизменялся для того, чтобы успешно выполнять различные боевые задачи. Разумеется, появилось множество различных модификаций – их общее количество приближается к полусотне. Различаются они очень сильно – формой, весом, типом пули, навеской пороха, даже материалом пули и гильзы. Чтобы описать их все, пришлось бы написать полноценную книгу. Но далеко не все активно используются на сегодняшний день. К примеру, некоторые из них, разработанные еще до войны, были заменены на более удачные модификации. Поэтому разберем несколько наиболее популярных и коротко опишем их.

- Легкая. Она же обычная – используется в большинстве случаев при стрельбе из пулеметов. Обеспечивает хорошую дальность боя и позволяет брать минимальные поправки при стрельбе. Но имеет сравнительно небольшую пробивную мощность. Маркировки не имеет.

- Тяжелая. Имеет маркировку – желтый носик. Сплошная, без дополнительных вставок. От легкой отличается большим весом, из-за чего имеет худшие баллистические характеристики. Зато обеспечивает лучшую пробиваемость препятствий.

- Со стальным сердечником – обозначается серой краской пометкой в головной части. Прекрасно подходит для поражения живой силы противника, защищенной бронежилетами и касками. Также эффективно пробивает корпуса автомобилей и другие препятствия.

- Трассирующая – используется при пристрелке оружия и целеуказании. Задняя часть пули наполнена специальным горючим составом, благодаря которому в полете оставляет хорошо заметный след. Маркировка – зеленый носик пули.

- Бронебойно-зажигательная. В передней части патрона расположен стальной сердечник, обеспечивающий великолепные пробивные свойства. В задней находится небольшой стаканчик, содержащий зажигательную смесь. Благодаря этому пуля эффективно пробивает серьезные преграды и легко воспламеняет горючие смеси. Используется для выведения из строя техники противника – начиная от машин и заканчивая воздушной техникой. Маркировка – красная полоса на пуле с черным носиком.

Это очень общая классификация. Хотя бы потому, что только бронебойно-зажигательных патронов существует пять штук. Они различаются не только формой и составом пули, но и самой гильзой. Последняя может быть изготовлена из латуни, стали или сплавов. Однако настолько углубляться в дебри не стоит – большинству людей, интересующихся оружием, будет достаточно знать основное назначение, особенности и маркировку патронов 7,62 54 – патронов для пулеметов и снайперских винтовок.

Отдельно стоит сказать про холостые патроны 7,62х54. Отдельно потому, что они никогда не используются в бою. Зато их часто применяют во время торжественных и траурных церемоний – салютуют именно ими. Кроме того, холостые патроны часто применяются при обучении. Многим солдатам, не имеющим опыта стрельбы, сначала дают оружие, заряженное безопасными патронами, чтобы он привык к отдаче, не причинив вреда никому из окружающих.

Энциклопедия вооружения

Патрон 7,62×54 R, 1891, Россия

Тактико-технические характеристики 7,62х54 R

Калибр, мм — 7,62 Вес пули, г — 8 -13 Длина патрона, мм — 77,16 Длина гильзы, мм — 53,72 Диаметр фланца, мм — 14,48 Диаметр гильзы у фланца, мм — 12,37 Диаметр гильзы у ската, мм — 11,61 Диаметр дульца гильзы, мм — 8,53 Диаметр ведущей части пули, мм — 7,92

| Баллистические характеристики и варианты снаряжения | ||||

| Масса пули, г | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 13.0 |

| Тип пули | FMJ | Mega | Forex | TMS |

| Начальная скорость пули, м/с | 895 | 765 | 785 | 771 |

| Скорость пули, м/с, на дистанции: | ||||

| 100 м | 786 | 620 | 630 | 693 |

| 200 м | 684 | 595 | 510 | 621 |

| 300 м | 591 | 520 | 404 | 554 |

| Дульная энергия, Дж | 3204 | 3511 | 3697 | 3862 |

| Энергия пули, Дж, на дистанции: | ||||

| 100 м | 2468 | 2751 | 2446 | 3118 |

| 200 м | 1873 | 2125 | 1559 | 2580 |

| 300 м | 1396 | 1620 | 980 | 1190 |

| Превышение траектории полета пули над линией прицеливания, см, на дистанции пристрелки: | ||||

| 150 м | — | — | 6.4 | 5.0 |

| 200 м | 6.2 | 8.8 | 10,3 | 9,8 |

Первая версия русского винтовочного патрона, с гильзой размерностью 7,62х53,72 мм была принята на вооружение русской армии в 1891 году вместе с винтовкой системы Мосина. Проект патрона разрабатывал полковник Н. Роговцев.

Патрон 7,62×54 R образца 1891 года

Сначала патрон выпускался с никелево-медной платтированной пулей с закруглённой головкой, которая закреплялась в горлышке гильзы с помощью трёх упорных углублений. Патрон имел латунную бутылочную гильзу с выступающим фланцем и снаряжался бездымным пироколлодийным пластинчатым порохом.

Поскольку гильза патрона имела выступающий фланец, что затрудняло конструирование и работу механизмов подачи, в 1908 году было решено рассматривать патрон как временный, но перейти на остроконечную пулю массой 9,6 г с улучшенной баллистикой конструкции профессора С. Г. Петровича. Патрон получил обозначение М 91/08.

7,62×54 R образца 1908 года

В связи с разработкой новых оружейных систем советские конструкторы-оружейники модернизировали патрон. Латунная гильза была заменена стальной, плакированной томпаком или латунью, в настоящее время выпускается стальная лакированная гильза.

Оболочка пули стальная, плакированная томпаком. В гильзе пуля крепится обжатием дульца гильзы в канавку на пуле, встречаются патроны с кернением пули. С улучшенными характеристиками патрон был принят под обозначением М 1908/30 и с 1930 г. находится в распоряжении армии.

Эти патроны используются и сейчас, но не для стрельбы из современных автоматических винтовок, а в качестве боеприпасов к определённым моделям пулемётов как более ранних, так и новых типов.

В послевоенное время также ограничились модернизацией (третьей по счету) — принятием в 1954 г. легкой пули со стальным сердечником «ЛПС» массой 9,6 г для снайперского патрона к винтовке СВД, в 1974 г. — пули Т-46М.

Позже была проведена четвертая модернизация патрона, в ходе которой патрон стал комплектоваться только пулями с термоупрочненными сердечниками: в 1988 г. — обыкновенной пулей «ПС» (индекс — СТ-М2), в 1999 г. — бронебойно-трассирующей пулей БТ (индекс патрона — 7БТ1).

В ходе всех модернизаций изменения так и не коснулись выступающего фланца гильзы патрона, когда-то принятого в качестве временного.

Калибр патрона 7,62х54R — 7,62 мм, начальная скорость пули — 780-870 м/с, кинетическая энергия пули — 2920-4466 Дж, вес патрона — 22,7-25,1 гр, вес пули — 9,6-11,8 гр, вес порохового заряда — 3,1.

Номенклатура пуль для армейских 7,62х54 R патронов включает в себя обычные, трассирующие, бронебойно-зажигательные и другие пули, к которым относятся: Пули: а — со стальным сердечником; б — легкая; в — тяжелая; г — трассирующая; д — бронебойно-зажигательная; 1 — оболочка; 2 — свинцовая рубашка; 3 — сердечник; 4 — стаканчик; 5 — трассирующий состав; 6 — зажигательный состав.

Пули:

а — со стальным сердечником; б — легкая; в — тяжелая; г — трассирующая; д — бронебойно-зажигательная; 1 — оболочка; 2 — свинцовая рубашка; 3 — сердечник; 4 — стаканчик; 5 — трассирующий состав; 6 — зажигательный состав.

— Обыкновенные пули — пуля со стальным сердечником (а), массой 9,6 г, головная часть оболочки была окрашена в серебристый цвет. Обозначается как «ЛПС». Состоит из стальной плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального сердeчника. После 1970 года эта пуля окраски носовой части не имеет. Новые варианты пуль повышенного пробивного действия обозначаются 7Н13 и 7Н26 и имеют в конструкции своих пуль бронебойные сердечники из закаленной инструментальной стали. У патрона 7Н13 лак на капсюле и в месте соединения пули с гильзой фиолетового цвета.

— Трасирующая пуля Т-46 — Предназначена для целеуказания и корректировки огня на расстояниях до 1000 м. Первый вариант пули (Т-30, производился с 1932 г.) этого типа имел длину 38 мм (цилиндрическая задняя часть) и содержал металлический контейнер для трассирующего состава. Более поздний вариант пули (Т-46 производился с 1938 г.) имел длину 35 мм и имел слегка коническую заднюю часть. Обе пули имеют массу 9,4-9,6 г, головная часть оболочки окрашена в зеленый цвет. Состоят из оболочки, свинцового сердечника и стаканчика с запрессованным трассирующим составом. Пуля Т-30 оставляла за собой светящийся след (трассу) на дальности до 800 м, а пуля Т-46, в которой был применен новый трассирующий состав, разработанный заводом № 46, — до 1000 м.

— Бронебойная пуля Б-30 имеет вес 11,0 г. Длина пули с конической задней частью составляет 36,2 мм. Имеет стальной сердечник. Головная часть оболочки окрашена в черный цвет. Пули: 1 — Б-30 бронебойная; 2 — Б-32 бронебойно-зажигательная; 3 — БТ бронебойно-трассирующая; 4 — БЗТ бронебойно-зажигательно-трассирующая; 5 — БЗТ модернизированная (ЗБ-46); 6 — ЗП (ПЗ) пристрелочно-зажигательная.

Пули:

1 — Б-30 бронебойная; 2 — Б-32 бронебойно-зажигательная; 3 — БТ бронебойно-трассирующая; 4 — БЗТ бронебойно-зажигательно-трассирующая; 5 — БЗТ модернизированная (ЗБ-46); 6 — ЗП (ПЗ) пристрелочно-зажигательная.

— Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 — (д), массой 9,5-10,0 г, предназначена для зажигания горючих жидкостей и для поражения живой силы противника, находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на дальностях до 500 м. Состоит из оболочки, стального сердечника, свинцовой рубашки и зажигательного состава. Головная часть оболочки окрашена в черный цвет с красным пояском. Ранний вариант пули имел длину 36,8 мм, задняя часть ее была конической. Зажигательный состав размещался в передней части пули перед стальным сердечником. В качестве зажигательного состава использовалась смесь алюминия и фосфора, а в более поздних вариантах пули — термит. Более поздний вариант пули был немного длиннее первого. Стальной сердечник был перенесен немного вперед и зажигательный состав был размещен не только в передней части пули, но и в задней.

— Бронебойно-зажигательная пуля БС-40 — пуля с цилиндрической задней частью массой 12,1 г имеет сердечник из карбида вольфрама. Пуля и верхняя часть гильзы окрашена в красный цвет, черная полоса на шейке гильзы, головная часть оболочки окрашена в черный цвет.

— Бронебойно-трассирующая пуля БТ — пуля с цилиндрической задней частью, массой 9,9 г. Состоит из оболочки, стального сердечника, свинцовой рубашки и стаканчика с запрессованным трассирующим составом. Головная часть оболочки окрашена в фиолетовый цвет. Была впоследствии полностью вытеснена пулей БЗТ.

— Бронебойно-зажигательная трассирующая пуля БЗТ — пуля с цилиндрической задней частью, длиной 40,7 мм, массой 9,0-9,2 г. Состоит из оболочки, короткого стального сердечника, за которым размещен зажигательный состав, свинцовой рубашки и стаканчика с запрессованным трассирующим составом. Головная часть оболочки окрашена в красный и фиолетовый цвет.

— Модернизированная бронебойно-зажигательная трассирующая пуля ЗБ-46 — в связи с относительно большой длиной пули БЗТ значительно увеличивался износ канала ствола, что послужило причиной модернизации пули БЗТ. В результате она получила три характерные канавки на ведущей части оболочки, уменьшающих площадь контакта пули со стволом, а вокруг стаканчика с трассирующим составом появилась свинцовая рубашка. Модернизация пули была проведена на заводе № 46, поэтому она также известна под индексом ЗБ-46.

— МДЗ-2 или пpистpелочно-зажигательные ПЗ (ЗП) пули предназначены для целеyказания и зажигания легко гоpючих пpедметов до 1000 м. Пули ЗП и ПЗ практически не отличаются друг от друга и имеют в своем устройстве простейший взрыватель и зажигательно-разрывной заряд. Патроны с пулями ЗП производились по заказу ГАУ, а с ПЗ — по заказу ГУ ВВС. В самом начале войны в 1941 году чертежи на пули были унифицированы и стали едиными, осталась только одна пуля — ПЗ (массой 9,7-10,4 г). Головная часть пули и капсюль окрашены в красный цвет.

— Пули с дозвуковой скоростью (до 1941 г.). Пуля, верхняя часть гильзы окрашены в зеленый цвет.

— Тренировочный патрон (после 1941 г.). Масса пули 3,9 г. Головная часть пули и капсюль окрашены в зеленый цвет.

— Целевые и снайперские патроны — наилучшей кучностью обладают патроны финского производства, такие как D-46, D-47, D-166. В 1950-е годы в СССР были разработаны довольно удачные спортивные патроны «Богиня», «Тайфун», «Экстра», (масса пуль 13 г) и «Восток» (масса пули 11,7-12,0 г). Штатные армейские снайперские патроны 7Н1 и 7Н14 имеют меньшую массу пули, соответствующую массе обыкновенной пули (9,6 г), что позволяет обеспечить сопряжение траекторий пуль обычного и снайперского патронов и использовать единую шкалу прицела. Однако меньшая масса пуль, по сравнению со спортивными патронами, ухудшает точностные показатели при стрельбе на средние и большие дистанции. Пуля патрона 7Н1 имеет свинцовый, а 7Н14 — заостренный стальной закаленный сердечник.

— Патрон с усиленным зарядом (УЗ) — вся пуля целиком черного цвета.

Имеется также большое количество учебных, холостых (в том числе для метания ружейных гранат) патронов.

Патрон 7,62×54 R применялся для стрельбы из винтовки сист. Мосина обр. 1891 г., обр. 91/30 г., карабинов обр. 38 г., обр., 44 г., винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40, АВС-36, ручных пулеметов системы Дегтярева (ДП, ДТ, ДА, ДТМ), станковых пулеметов Максима и Горюнова, авиационных пулеметов ШКАС, и многих экспериментальных образцов оружия. Патрон мог использоваться и для финского оружия. В период 1941-45 г. патрон производился в США, Англии и поступал по ленд-лизу.

7,62×54 R

Номенклатура патронов 7,62×54 R: — 7,62 Б-30 гл (Индекс ГАУ — 57-Б-222) — патрон с бронебойной пулей Б-30 и латунной гильзой; — 7,62 Б-32 гж (Индекс ГАУ — 57-БЗ-323) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и биметаллической гильзой; — 7,62 Б-32 гж (Индекс ГРАУ — 7-БЗ-3) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и биметаллической гильзой; — 7,62 Б-32 гл (Индекс ГАУ — 57-БЗ-322) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и латунной гильзой; — 7,62 Б-32 гс (Индекс ГРАУ — 7-БЗ-3-01) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и стальной гильзой; — 7,62 БЗТ гл (Индекс ГАУ — 57-БЗТ-322) — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ и латунной гильзой; — 7,62 БП (Индекс ГРАУ — 7Н26) — патрон с бронебойной пулей БП (7БМ4); — 7,62 БТ гл (Индекс ГАУ — 57-БТ-322) — патрон с бронебойно-трассирующей пулей БТ и латунной гильзой; — 7,62 БТ гж (Индекс ГРАУ — 7БТ1) — патрон с бронебойно-трассирующей пулей БТ-90 и биметаллической гильзой; — 7,62 Д гж (Индекс ГАУ — 57-Д-423) — патрон с тяжелой (дальнобойной) пулей Д и биметаллической гильзой; — 7,62 Д гл (Индекс ГАУ — 57-Д-422) — патрон с тяжелой (дальнобойной) пулей Д и латунной гильзой; — 7,62 З гл (Индекс ГАУ — 57-З-322) — патрон с зажигательной пулей З и латунной гильзой; — 7,62 Л гж (Индекс ГАУ — 57-Н-223) — патрон с легкой пулей Л с биметаллической оболочкой и биметаллической гильзой (поставляется в обоймах); — 7,62 Л гж (Индекс ГАУ — 57-Н-323) — патрон с легкой пулей Л с биметаллической оболочкой и биметаллической гильзой; — 7,62 Л гл (Индекс ГАУ — 57-Н-221) — патрон с легкой пулей Л с мельхиоровой оболочкой и латунной гильзой (поставляется в обоймах); — 7,62 Л гл ( Индекс ГАУ — 57-Н-222) — патрон с легкой пулей Л с биметаллической оболочкой и латунной гильзой (поставляется в обоймах); — 7,62 Л гл ( Индекс ГАУ — 57-Н-321) — патрон с легкой пулей Л с мельхиоровой оболочкой и латунной гильзой; — 7,62 Л гл (Индекс ГАУ — 57-Н-322) — патрон с легкой пулей Л с биметаллической оболочкой и латунной гильзой; — 7,62 ЛПС гж (Индекс ГАУ — 57-Н-223С) — патрон с легкой пулей ЛПС со стальным сердечником и биметаллической гильзой (поставляется в обоймах); — 7,62 ЛПС гж (Индекс ГАУ — 57-Н-323С) — патрон с легкой пулей ЛПС со стальным сердечником и биметаллической гильзой; — 7,62 ЛПС гс (Индекс ГАУ — 57-Н-223С-01) — патрон с легкой пулей ЛПС со стальным сердечником и стальной гильзой; — 7,62 П гл (Индекс ГАУ — 57-П-322) — патрон с пристрелочной пулей П и латунной гильзой; — 7,62 ПЗ гж (Индекс ГАУ — 57-ЗП-323) — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гильзой; — 7,62 ПЗ гж (Индекс ГРАУ — 7-ЗП-2) — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гильзой; — 7,62 ПЗ гл (Индекс ГАУ — 57-ЗП-322) — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и латунной гильзой; — 7,62 ПЗ гс (Индекс ГРАУ — 7-ЗП-2-01) — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и стальной гильзой; — 7,62 ПП гж (Индекс ГРАУ — 7Н13) — патрон с пулей повышенной пробиваемости ПП и биметаллической гильзой; — 7,62 ПП гс (Индекс ГРАУ — 7Н13-01) — патрон с пулей повышенной пробиваемости ПП и стальной гильзой; — 7,62 СНБ (Индекс ГРАУ — 7Н14) — снайперский бронебойный патрон; — 7,62 Т-30 гл (Индекс ГАУ — 57-Т-322) — патрон с трассирующей пулей Т-30 и латунной гильзой; — 7,62 Т-46 гж (Индекс ГАУ — 57-Т-323) — патрон с трассирующей пулей Т-46 и биметаллической гильзой; — 7,62 Т-46 гл (Индекс ГАУ — 57-Т-322) — патрон с трассирующей пулей Т-46 и латунной гильзой; — 7,62 Т-46 (Индекс ГРАУ — 7Т2) — патрон с трассирующей пулей Т-46; — 7,62 Т-46М (Индекс ГРАУ — 7Т2М) — патрон с трассирующей пулей Т-46М; — 7,62 Т-46М1 (Индекс ГРАУ — 7Т2М1) — патрон с трассирующей пулей Т-46М1; — 57-У-322 — патрон с усиленным зарядом и латунной гильзой; — 57-У-323 — патрон с усиленным зарядом и биметаллической гильзой; — 57-У-423 — патрон высокого давления; — 57-Х-322 — холостой патрон с латунной гильзой; — 57-Х-323 — холостой патрон с биметаллической гильзой; — 57-Х-340 — холостой патрон; — 57-НЕ-УЧ — учебный патрон; — 7Н1 — снайперский патрон.

7,62×54 R для пулемета ШКАС

Для специальных целей (для пулемета ШКАС) под руководством Н. М. Елизарова были отработаны патроны, которые имели трассирующие, зажигательные и комбинированного действия бронебойно-зажигательные пули, способные воспламенять бензиновые баки, защищённые броней.

В этих патронах для предотвращения распатронирования (демонтажа) патрона при огромном темпе стрельбы в 30-50 выстрелов в секунду, утолщены стенки гильзы, усилено крепление капсюля в гнезде, введён двойной кольцевой обжим пули в дульце гильзы. Пуля крепилась в гильзе двумя завальцовками, крепление капсюля было усилено.

На дне гильзы патронов для пулемётов ШКАС, помимо стандартных обозначений, ставилась буква «Ш». Капсюль окрашен в красный цвет. В остальном окраска стандартная для соответствующих типов пуль. Патроны, предназначенные для пехотного оружия в пулемётах ШКАС не могли применяться.

Кроме бывшего Советского Союза, патрон калибра 7,62×54 производится во многих других странах не только в военных целях, но и в качестве охотничьего патрона.

В России этот патрон — практически основной нарезной охотничий боеприпас, используемый при охоте на среднюю и крупную дичь — оленя, кабана, лося. Под него выпускаются как модификации армейского оружия (карабины КО-44, Тигр), так и чисто охотничьи.

Охотничьи модификации этого патрона часто обозначаются как 7.62х53 мм и оснащаются полуоболочечными пулями с экспансивной выемкой или с мягким носиком.

Также патрон 7,62×54 R, поступающий в продажу, может иметь обозначения 7,62х53, 7,62×53 R, что вносит большую путаницу. Эта путаница возникла из-за того, что в разных странах длину гильзы округляют по-разному (буква «R» обозначает наличие у гильзы выступающего фланца). Но после того как Россия вошла в Европейскую комиссию, утверждено окончательное обозначение этого патрона 7,62×54 R.

Кроме того в Финляндии на основе патрона 7.62х54R был разработан патрон 7.62х53R, также известный как 7.62х53R финский.

Не следует путать патроны калибров 7,62х53R и 7,62x54R, хотя часто в периодической литературе можно найти указание, что эти патроны взаимозаменяемы.

Патрон 7,62х54R несколько «больше» патрона финского происхождения 7,62х53R. Но главное отличие между ними — диаметр пули и диаметр канала ствола соответственно. Если для патрона 7,62х54 используется российская пуля диаметром 7,92 мм (пуля такого же диаметра используется в автоматном патроне 7,62х39 мм), то в финском 7,62х53R используется пуля диаметром 7,85 мм — та, что имеет хождение в странах НАТО (пуля такого же диаметра применяется в патронах .308 Winchester и .30-06 Springfield).

Патрон 7,62×54 R имеет обозначения: 7,62×54 R, 7.62 mm Mosin-Nagant, 7,62 mm Mosin-Nagant M91, 7,62 mm Mosin, 7,62x54R Mosin, Mosin M1908/30, 7.62×54 R Russian, 7,62×54 R Russian model 1891, DWM 378, GR 683, S262(r).

‹ Патрон 7.62×53 R Вверх Патрон 7.62×63 ПЗ, ПЗА, ПЗАМ ›

Использование в армии

Теперь стоит рассказать, для какого оружия патрон 7,62х54 используется. Список довольно обширен, поэтому для начала расскажем про военное оружие.

Конечно, самое известное оружие, выпускавшееся под этот патрон, это винтовка Мосина, о которой уже упоминалось ранее. На ее базе было создано немало модификаций. К примеру, нарезной карабин, отличавшийся меньшей длиной. Также создавались специальные снайперские винтовки, с какими наши снайперы уверенно выкашивали ряды врагов во время Великой Отечественной войны. На сегодняшний день не производится, так как на смену ей пришли куда более удачные образцы.

СВД или снайперская винтовка Драгунова – самое распространенное оружие в России, используемое снайперами. Разработанное в конце 50-х годов прошлого века, до сих пор не утратила актуальности. На ее базе было разработано еще несколько винтовок: СВУ (укороченная, с системой булл-пап) и СВДС – со складным прикладом, используемая десантом.

Также были разработаны другие снайперские винтовки: ВС-121, МС-74, СВ-98, СВК. Они даже не были приняты на вооружение и, соответственно, не пущены в серийное производство. Другие же являются новейшими разработками и проходят обкатку в полевых условиях.

Если говорить про пулеметы, то стоит выделить ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) являющийся основным пулеметом в армии России и многих других государств постсоветского пространства. Высокая пробивная мощь, надежность, неприхотливость – все это делает его действительно страшным оружием.

Стоит отметить, что именно этот патрон использовал и пулемет Максим, бывший когда-то настоящей легендой.

Сюда же можно отнести АЕК-99, МТ, ДП, РП-46, ПКП (он же «Печенег»). Из станковых и авиационных пулеметов можно выделить СГ-43, ГШГ, ШКАС.

Были разработаны и нарезные карабины и винтовки, пользовавшиеся разным уровнем популярности: СВТ, АКТ-40, АВС-36.

MAKSIMOV.SU

Спортивная стрельба — дело дорогое.

Винтовка, кронштейн, оптика, куча приспособлений и аксессуаров, аренда стрельбища — всё это обходится в копеечку.

Но самая большая часть расходов приходится на патроны.

Пули БПЗ

россыпью

Патрон 7,62х54R —

один из самых популярных и распространённых в России. Оружия под него было выпущено много и оно продолжает выпускаться. Большинство охотников и любителей пострелять «по бумаге» довольствуются трёхлинейными патронами российского производства.

Некоторые

считают приемлемым стрелять в этом калибре импортными патронами, которые нам поставляют шведы, финны и сербы. Но цена на них сегодня очень высока.

В России

полтора года назад разрешили самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию. Сегодня наши заводы отгружают на гражданский рынок пули для винтовочных патронов.

В этой статье

мы выясним, можно ли собрать точный патрон на отечественных расходниках и насколько это выгодно экономически. Для эксперимента были использованы пули производства Барнаульского патронного завода (БПЗ).

Патроны с пулей БПЗ FMJ«Супер» и результаты стрельбы

Экономика

Цена на импортные патроны

кусается. В июле 2022 года поиск по интернет-магазинам на патроны 7.62х54R дал следующие результаты: Norma 11,7 г. Alaska — 395 рублей, Lapua 7,62х53R 12,0 г. Mega — 190 рублей, матчевые PPU Partizan 7.62x54R 11,8 г. — 118 рублей. Патроны Sellier&Bellot 11,7 SP и 11.3 HPBT стоили 131 и 202 рубля соответственно.

Патроны Sako

11,7 Hammerhead SP и 8,0 Range FMJ — 280 и 230 рублей, соответственно. Что, с учётом курсовых качелей, будет с ценами на импортные патроны к концу марта — это мы ещё пока не знаем. Но что всё подорожает — это факт.

Пули БПЗ, выбор

перед началом экспериментов

Если

взять пачку для охоты — ещё куда ни шло. Но использовать эти патроны для тренировочной стрельбы или даже соревнований неоправданно дорого. Нужно искать выход. Казалось бы, самый простой вариант — использовать наши патроны. Но тут тоже есть нюансы.

Отечественная «Экстра»

7,62×54 FMJ с массой пули 13,0 г. не всегда годится для современных охотничьих карабинов. По крайней мере, из моих стволов она не «летит». В лучшем случае можно выжать чуть менее 1 МОА. И стоит один такой патрон от 86 рублей. Патрон «Экстра-70» стоит 105 рублей, но и у него соотношение цены и результатов «на бумаге» меня не устроило.

Ульяновский патронный завод

ещё в 2022 году анонсировал появление матчевых патронов «Рапира» в трёхлинейном калибре, но до сих пор они в магазинах так и не появились.

Выбор

недорогих патронов, в диапазоне от 25 до 50 рублей, в «православном» калибре впечатляет — я насчитал более 30 позиций от различных отечественных производителей.

И эти патроны

, по личному опыту, способны показывать результаты от 1-1,5 до 2 МОА. Для большинства охот, а также развлекательной и тренировочной стрельбы этого достаточно. Кто хочет большего, тому путь один — релоадинг. О нём мы и поговорим.

Пули БПЗ

Задачи

и исходные данные

Охватить весь спектр

продаваемых российских пуль под патрон 7,62х54R — задача для одной статьи неподъёмная. Да и чисто технически сделать это непросто — не все анонсированные пули есть в продаже.

Я решил

для начала попробовать пули от одного производителя, причём опираясь на имеющийся опыт успешного использования . Были закуплены пули для сборки патронов калибра 7,62х54R (.311) четырёх моделей производства БПЗ: «Супер» массой 11,3 г., обычный «биметалл» 11,3 г, пуля в латунной оболочке массой 11,5 г. и 12-граммовая пуля с биметаллической оболочкой с конусом. Такая подборка выглядела оптимальной.

Цель эксперимента:

определение самой кучной пули при стандартных параметрах собранного патрона (масса навески и общая длина патрона — ОДП). Задачи: отстрел собранных патронов из винтовок с наиболее распространёнными в этом калибре шагами нарезов, то есть 240 и 320 мм.

Пули БПЗ

О пулях БПЗ подробнее

Для отстрела

были использованы 4 модели пуль производства БПЗ:

lFMJBT (Full Metal Jacket Boat Tail)

— оболочечная пуля массой 12 граммов (185 гран) с конической хвостовой частью, биметалл. Реальная масса совпадает с заявленной;

lFMJ 11,3

— оболочечная пуля массой 11,3 грамма (174 гран), биметалл. Реальная масса в пределах 11,32 г.;

lFMJ «Супер»

— оболочечная пуля массой 11,3 грамма (реальная масса в пределах 11,36 г.), биметалл;

lFMJ

— оболочечная пуля массой 11,5 грамма (177 гран), оболочка из латуни. Реальная масса совпадает с заявленной.

Подборка трёхлинейных пуль для сравнения:

1 — Sierra MK 174 gr., 2 — 12-граммовая пуля БПЗ с конусом, 3 — БПЗ FMJ 11,5 г. латунь, 4 — БПЗ FMJ 11,3, 5 — БПЗ FMJ 11,3 «Супер», 6 — FMJ 13,0 г. «Экстра» (СССР), 7 — НПЗ 9,8 г. двухкомпонентный (аналог 7Н1), 8 — Пуля 13,73 г. трёхлинейного патрона обр. 1891 г., 9 — Остроконечная винтовочная 9,5 г. пуля обр. 1891/1908 гг.

Визуальный осмотр

показал, что выбранные наугад пули всех 4-х моделей могут иметь разную глубину запрессовки свинцового сердечника.

Взвешивание пуль

«из коробки» дало разброс по массе в пределах 0,07 грамма, пуля «Супер» оказалась более стабильной — разница в массе 10 выбранных наугад пуль оказалась в пределах 0,05 грамма.

Патроны

с пулей БПЗ FMJ «Супер»

Патроны

с пулей БПЗ FMJ 11,3 г.

Патроны

с пулей БПЗ FMJ 11,5 г. в латунной оболочке

Патроны

с 12-г. пулей БПЗ с конусом

Для сравнения

— эталонная Sierra MK 174gr дала разброс по массе 0,03 грамма. Общая длина пуль «плясала» в пределах нескольких «соток», но эти замеры я делал просто ради интереса.

Эти параметры,

с учётом известных характеристик тестовых пуль, не являются определяющими. Да и разбег значений был не таким уж и фатальным. Индикатора биения у меня под рукой не оказалось, так что вопрос по этому параметру пока остаётся открытым.

Отбор пуль БПЗ «Супер» по оживалу при помощи компаратора Tirex и электронного штангенциркуля

Теперь

немного добытых фактов по барнаульским пулям. Барнаульский патронный завод выпускает 25 моделей пуль 8 калибров для реализации на внутреннем рынке для релоуда. Ежемесячно дилерам отгружается от 80 до 140 тысяч пуль во всех калибрах.

К сожалению,

продажа любых боеприпасов физическим лицам прямо с завода невозможна. Пули БПЗ можно купить в специализированных магазинах либо у дилеров, которые торгуют на различных интернет-площадках. В магазинах этот товар почти всегда дороже.

Задняя часть пуль БПЗ «Супер». При макросъёмке пули выглядят не очень презентабельно, но это обусловлено их конструкцией и технологией производства

Пули

производятся на автоматических роторных линиях или на раздельном многопозиционном оборудовании. Производительность — до 200 шт./мин. Технология отличается от технологии иностранных производителей. Пули с латунной оболочкой можно условно отнести к премиальному сегменту.

Допуски

на изготовление пуль (на «валовку» 11,3 г. и на схожие пули «Супер») изложены в

таблице №1

. Эта же информация даёт представление о различиях между этими двумя видами пуль. Информация эксклюзивная, публикуется впервые.

Таблица №1

| Пуля БПЗ FMJ 11,3 г. | Пуля БПЗ «Супер» 11,3 г. | |

| Диаметр ведущей части, мм: | ⌀7,92-0,05 | ⌀7,91-0,03 |

| Диаметр вершинки, мм: | ⌀1,45-0,3 | ⌀1,35-0,2 |

| Допуск на длину в пределах одной партии, мм: | 0,62 | 0,4 |

| Допуск на массу в пределах одной партии, г: | 0,2 | 0,05 |

| Биение головной части: мм | 0,03-0,06 | 0-0,03 |

| Толщина стенки оболочки, мм: | 0,52-0,06 | 0,51-0,03 |

| Разностенность оболочки, мм: | 0,06 | 0,03 |

Более высокие параметры

пули и патронов «Супер» обусловлены сразу несколькими факторами:

— ручным отбором по геометрическим и весовым характеристикам при изготовлении оболочек и пуль; — специальными ограничениями по допускам на массу заряда и пулеизвлекающее усилие при монтаже патрона и др.;

Использованные для эксперимента гильзы,

слева направо:

латунная чешская S&B под капсюль «Боксер», латунная российская НПЗ под капсюль «Бердан», стальная НПЗ под капсюль «Бердан»

Первичный рецепт

Патрон:

гильза Sako, капсюль Муромского партии 9/18К 3,0 грамма, пули БПЗ, общая длина патрона во всех случаях стандартная — 76,2 мм, обработка гильзы — полный обжим, без отжига, без кримпа. Да, указанный порох для трёхлинейного патрона медленный.

Капсюлированные гильзы, порох и пули производства БПЗ подготовлены к сборке патронов

Но что было,

тем и воспользовался. Тем более что «Сунар 30-06» используют многие владельцы оружия под патрон 7,62х54R. Важный момент — при снаряжении пули типа «Супер» желательно незначительно расширять дульце гильзы — работать с пулей так будет проще, заодно избежите деформации дульца и кривой посадки пули.

Снаряжение факультативных пуль Sierra MK 174 gr. С учётом мартовского скачка курса валют и общей неразберихи, стрельба американскими пулями становится делом расточительным…

Факультативно

были отстреляны патроны в железной гильзе и новосибирской латунной гильзе LVE под муромский капсюль «Бердан» КВ-27Н. Забегая вперёд отмечу, что результаты оказались практически идентичными с отстрелом патронов в латунной гильзе Sako, а недостатков у релоуда гильз под бердановский капсюль больше.

Было решено

упростить задачу и сосредоточиться только на импортной «латуни» под капсюль типа «боксер». В итоге я всё-таки ещё раз вернулся к стальной гильзе, но об этом ниже.

Трёхлинейные патроны,

снаряженные пулями БПЗ «Супер»

Оборудование

Пресс российский от Tirex-L

, а вот матрицы, расширитель дульца гильз и вспомогательные инструменты — импортные, от Lee и RCBS. Некоторые инструменты вроде депуллера, капсюлятора и пороховой воронки – работы частных российских мастеров. Дозатор пороха — «комбайн» RCBS ChargeMaster 1500.

Пресс Tirex-L

Оружие

Карабин «Тигр»-SAG.

Длина ствола — 530 мм, шаг нарезов — 320 мм. Во избежание порчи латунных гильз карабин был переведён в неавтоматический режим стрельбы, для чего газоотвод был полностью перекрыт специальной заглушкой «Ротор 43».

Оптика:

прицел «Дедал» DH 5-20×56. УСМ винтовки доработан

мастером Р. Ефимовым

до матчевого уровня без потери надёжности.

Первый участник тестирования — карабин «Тигр» в шасси SAG

Карабин КО91/30М.

Длина ствола — 610 мм, шаг нарезов — 240 мм. Ламинатная ложа производства Mastergun. Оптика: Meopta Meostar R1 4-12×40 на кронштейне В.Рассолова.

На винтовку

установлен УСМ «БВ-КО91/30-Охота» производства Belyj-veterStocks. Обе винтовки оснащены ДТК.

Второй участник теста: винтовка КО91/30М на позиции

Условия стрельбы

Открытый тир,

стрелковые мешки, стрельба из положения «с упора лёжа». Дистанция 100 метров. Температура воздуха +12°С, ветер боковой, с порывами до 7 м/сек.

Стрельба

велась сериями по 4 и 5 выстрелов. Стволы винтовок между сериями охлаждались до температуры около +40°С. Каждая модель пули за один заход отстреливалась по 2 серии из каждой винтовки. Стрельба велась по листам А4 с чёрными «яблочками» и специальным распечатанным мишеням.

Карабин «Тигр» в работе

Результаты

Ставку я делал на пулю «Супер».

Она «полетела» сразу. Без поиска «кучных полок» навески пороха, без экспериментов с глубиной посадки пули, без какого-либо отбора пуль, на единственном имеющемся в наличии порохе.

Методологический принцип

был простой — вся работа по снаряжению патронов проводилась на базовом уровне, характерном и оптимальном для начинающего «релодыря».

Карабин «Тигр»

на позиции

Первые результаты:

лишь около 10% отстрелянных групп из основной части эксперимента незначительно вышли за пределы 1 МОА, но это не более 32 мм. Средние результаты — от 24 до 30 мм. Несколько серий, вероятно — с отрывами внутрь группы (шутка), уложились в 20-23 мм.

Типичные мишени для патронов с пулей БПЗ «Супер»

Удачная серия выстрелов патронами с пулей БПЗ «Супер» из карабина «Тигр»

Наглядное влияние дульных насадок на смещение СТП. Все три мишени отстреляны из винтовки КО91/30М пулями БПЗ «Супер» сериями по 5 выстрелов.

Слева направо:

ствол без ДТК, ствол с титановой «банкой» от «Ротор-43», ствол с ДТК «Егерь»

На оружейных форумах

я читал о том, что пули БПЗ в латунной оболочке «летят» не у всех, хотя некоторые коллеги смогли получить отличные результаты в районе 0,5-0,6 МОА.

Пулей 7,62х54 FMJ 11,5 г.

в латунной оболочке я смог получить приемлемые результаты в пределах 1 МОА, хотя были группы и с отрывами. Тут, скорее всего, нужно вплотную заниматься подбором навески пороха, т.к. эти пули лучше летят на относительно низких скоростях.

Одна из групп с пулей БПЗ в латунной оболочке, отмечу — это не самая лучшая серия

После «обнуления» прицела

под патрон с пулей БПЗ «Супер» получалось проделывать вот такой фокус с монетами на дистанции 100 м

Пуля с конусом в хвостовой части

показала результат от 1,2 до 2,5 МОА и была исключена из дальнейших экспериментов. Наверняка её можно заставить неплохо летать, но в процессе эксперимента меня больше интересовали пули, сразу показавшие хороший результат.

Забегая вперёд

отмечу, что эта пуля показала великолепные результаты на дозвуковых скоростях из карабина ВПО-136 под патрон 7,62х39 мм.

Пули БПЗ

с обратным конусом в хвостовой части обычно летели вот так

Пуля массой 11,3 грамма

, которая внешне не отличается от пули «Супер», дала группы в 0,8-1,3 МОА. Некоторые группы не отличались от поперечников, полученных пулями «Супер», но налицо была меньшая стабильность. Именно эта пуля снаряжается заводом в патроны, которые продаются по цене от 24 рублей за штуку и считаются отличными тренировочно-пострелушечными боеприпасами.

Стволы с разным шагом

нарезов в моём случае не показали принципиальной разницы по кучности пулями БПЗ. С импортом ситуация иная. К примеру, пуля Sierra MatchKing .311 массой 11,3 грамма из трёхлинейки стабильно летит в 0,5-0,6 МОА, бывают и намного лучшие группы, вплоть до «в одну дырку». А вот из «Тигра» эта пуля не полетела вообще — бешеный разброс до 2 МОА.

Стрельба из «Тигра»

в целом была более результативной. Но это можно объяснить превосходством использованной оптики, безукоризненным состоянием ствола и более эффективным ДТК.

Стрельба

из карабина «Тигр»-SAG

Но довольно-таки

средние результаты и упрощённая методика снаряжения патронов мне не давали покоя. За несколько дней до сдачи статьи в вёрстку я решил пойти другим путём и снарядил 20 патронов с пулей «Супер» в более тщательно обработанные гильзы.

Дульца

были предварительно отожжены и подрезаны по длине в один размер. Отжиг произведён вручную, по классической методологии — газовой горелкой при помощи шуруповёрта.

Пули БПЗ

Все пули

были отобраны по массе, компаратором по оживалу и посажены в гильзу с одинаковым по ощущению усилием, чего не наблюдалось ранее (до отжига).

Навеска пороха

была увеличена до 3,05 грамма, сделан одинаковый кримп (обжатие) пули в дульце при помощи специальной матрицы Lee.

Ещё не остывший карабин, стреляные гильзы и отличный результат на мишенях. Что может быть лучше

для любителя экспериментов?

Усилия

не пропали даром. Стартовое давление пришло в норму — дульца стреляных гильз теперь были без копоти. При отстреле тщательно собранных патронов из КО91/30М четыре группы из пяти дали поперечник 23-25 мм, худшая группа уложилась в 31 мм с одним очевидным отрывом.

Стабильно, кучно

— это о стрельбе патронами с пулей «Супер», собранными по более тщательному рецепту.

Одна из групп с пулей БПЗ «Супер»

после учёта возможных ошибок при сборке патронов, второй этап тестир

ования

Здесь

уместна ремарка по поводу стальных гильз. Факультативно я провёл ещё один эксперимент — переобжал десяток стальных гильз матрицей «фулл-сайз», но без расширительного мандрела («ореха»).

Пули «Супер»

были посажены с большим по усилию натягом, на те же 3 грамма пороха «Сунар 30-06, со стандартной ОДП. Результат сериями по 4-5 выстрелам — меньше 1 МОА. Вывод: стальная гильза тоже хорошо работает, но использовать ещё больше двух раз не стоит.

Импортные гильзы Sako, отстрелянные из винтовки КО91/30М. Хорошо видны подкопчённые дульца — это патроны из первых пробных партий

Специфика рынка

Хочется надеяться,

что наши заводы будет продолжать отгружать пули на внутренний рынок. С экономической точки зрения это для производителей не совсем целесообразно — по причине мизерных объёмов реализации этого товара. Но пока что отечественные пули на рынке есть.

Отмечу,

что есть пули как наших крупных патронных заводов, так и нескольких частных предприятий (раз, два и обчёлся). Выбор есть, есть и площадки для обмена опытом. Это главное.

Пули БПЗ

Выводы

Пули российского производства

могут показывать хороший результат. Или достаточно хороший, если мы говорим об охоте или тренировочной стрельбе без претензий на высокоточную стрельбу.

По своему опыту и опыту знакомых

я знаю, что заставить стабильно и кучно лететь отечественные пули можно. Для этого нужны «танцы с бубном», в т.ч. отбор пуль по основным параметрам. Повлияет на результаты поиск оптимального пороха и кучной навески.

Глубина посадки пули

в трёхлинейном патроне не столь критична (до нарезов оживалом пули всё равно не дотянешься), но и по этому параметру можно немного поэкспериментировать.

Стрельба

из винтовки КО91/30М

Особенно

это может помочь при сильном разгаре пульного входа. Реальные результаты по итогам поиска правильного рецепта для патрона с пулей БПЗ «Супер» — достаточно стабильные 0,8 МОА для трёхлинейки КО91/30М сериями по 4 выстрела.

Снова

вернёмся к экономике. Заводской патрон 7,62х54 БПЗ FMJ 11,3 г. в лакированной стальной гильзе можно купить за 24 рубля. Пуля для этого патрона в розницу стоит от 9 до 12 рублей. Себестоимость собранного патрона будет меньше заводского примерно в 1,5 раза. Выгодно, но всё же не столь заманчиво, как хотелось бы.

Пули БПЗ

С более точным патроном

цифры куда интереснее. Считаем: заводской патрон 7,62х54 БПЗ FMJ 11,3 г. «Супер» стоит 45-50 руб. Отдельно пулю «Супер» можно купить по цене от 17 до 22 рублей, в зависимости от количества в разовом закупе.

Трёхграммовая навеска

пороха «Сунар 30-06» для патрона 7,62х54 стоит примерно 5 рублей, муромский капсюль типа «Боксер» — 2-3 рубля.

Трёхлинейные патроны,

снаряженные пулями БПЗ «Супер»

Качественная латунная гильза

«ходит» до 20-30 циклов, если её регулярно отжигать и не применять излишне «горячие» навески. Среднюю стоимость одного цикла импортной «латунки» можно с запасом определить в 10 рублей, а отечественной — не более 2 рублей. И это если вы покупали гильзы новыми, а не чужой «однострел». И вообще покупали, а не насобирали на стрельбище.

Итого:

себестоимость самостоятельно собранного трёхлинейного патрона с пулей супер в импортной гильзе обходится в 33-35 рублей. При желании и наличии под боком крупных поставщиков комплектующих, себестоимость такого патрона можно снизить до 25-27 рублей. Разница в 1,5-2 раза, при этом вы собираете патрон под свой ствол и получаете стабильную кучность боя менее 1 МОА.

Пули БПЗ

Статья была опубликована в журнале «Охота»,

№3 за 2022 год

Применение на охоте

Изучив характеристики боеприпаса, сложно удивляться, что охотничий патрон 7,62х54 пользуется сегодня немалым спросом при добыче среднего и крупного зверя – от кабана и косули до лося и медведя.

Самым известным образцом является «Тигр» – снайперская винтовка, разработанная на базе СВД. Соответственно, сохранила практически все достоинства военного аналога. Существует большое количество модификаций, различающихся в основном материалом цевья, типом приклада.

Страшным оружием в умелых руках является Молот КО-91, при создании которого за основу бралась обычная трехлинейка.

Довольно удачными можно назвать нарезные карабины ВПО. Их конструкция сильно напоминает автомат Калашникова. Соответственно, надежность и простота в использовании очень хороши.

Сложно представить, но даже такое оружие, как пулемет Дегтярева и максим сегодня можно приобрести как охотничье оружие. Они слегка доработаны (лишены возможности вести огонь очередями) и свободно продаются во многих специализированных магазинах.

Рождение трехлинейного патрона