Человек может метнуть гранату максимум до 50 метров. Однако многие обстоятельства во время боевых действий принуждают использовать гранату и на дистанциях до 100-200 метров. Но как быть, если человек не может метнуть гранату на такое расстояние. Именно данной проблемой занялся в конце 1970 года Валерий Николаевич Телешев. Благодаря его разработке, военное руководство получило эффективное средство, компактное по габаритам, способное заменить ручную гранату.

Гранатометный комплекс «Пенал»

Рождение «семерки»

Разработка его началась в 1944 году на Научно-исследовательском полигоне стрелково-минометного вооружения ГАУ. Руководил этими работами ведущий конструктор полигона Георгий Ломинский, позднее ставший одним из тех, кто создавал советский ядерный щит. Ломинскому удалось сконструировать достаточно простой комплекс, состоявший из собственно гранатомета, причем многоразового использования, подобно базуке, и кумулятивной гранаты, которая выстреливалась так же, как и граната фаустпатрона. Что примечательно, уже в первом советском РПГ угадываются характерные черты будущего РПГ-7: заряжание с дульной части, размещенная в первой трети пистолетная рукоятка управления и деревянный ствол.

Все основные работы над новым оружием его создатели успели завершить всего за год, но доработка боеприпасов затянулась еще на три года, и в итоге РПГ-1 так и не был принят на вооружение. Вместо него первым советским серийным ручным противотанковым гранатометом стал РПГ-2, который приняли на вооружение в 1947 году. Он мог бы даже успеть стать участником первого крупного локального конфликта по окончании Второй мировой войны — войны в Корее, но не попал туда, поскольку страдал множеством «детских болезней». В частности, пороховой заряд, выстреливавший гранату из ствола РПГ-2, состоял из дымного пороха, и облако дыма сразу демаскировало стрелка. Во-вторых, сам выталкивающий заряд был слабоват, что обеспечивало невысокую скорость полета снаряда РПГ-2. На деле это оборачивалось резким снижением точности поражения: ветер, особенно боковой, настолько сбивал снаряд с траектории, что эффективная дальность попадания не превышала 100 метров. Выявилась и еще одна неприятная особенность «двойки». Этот гранатомет имел бумажную гильзу порохового заряда: она была слишком непрочной, чтобы держать оружие постоянно снаряженным, а вне ствола легко намокала, что делало невозможным заряжание.

Но все эти недочеты были не слишком принципиальны на фоне главного недостатка РПГ-2 — узкой специализации. Он мог применяться только в качестве оружия для борьбы с танками, тогда как уже к середине 1950-х стало понятно, что армии требуется универсальное переносное оружие, пригодное и для борьбы с живой силой противника, в том числе и в стрельбе по ее укрытиям. Это выдвигало новые требования к ручным противотанковым гранатометам: они должны были получить большую дальность стрельбы, большую мощность заряда, повышенную точность и стать более живучими и надежными.

Решать эти задачи советское руководство в 1956 году поручило московскому ГСКБ-47, специализировавшемуся на разработке боеприпасов, поскольку именно характеристики выстрела в первую очередь определяли возможности нового гранатометного комплекса. Сам гранатомет проектировали в Коврове в ОКБ-575 при тамошнем оружейном Заводе имени Василия Дегтярева, главным конструктором стал его сын — Владимир Дегтярев, а прицелами, взрывателями и прочими элементами занимались еще несколько конструкторских бюро и предприятий. Их совместными усилиями к лету 1959 года удалось создать требовавшееся Советской армии оружие, что подтвердили результаты демонстрации комплекса РПГ-7 тогдашнему министру обороны СССР маршалу Родиону Малиновскому. Еще год ушел на то, чтобы устранить отмеченные министром и его советниками недостатки нового оружия, и столько же — на полигонные испытания с окончательной доводкой. И наконец 15 июня 1961 года новый советский ручной противотанковый гранатомет постановлением Совета министров СССР №535-222 приняли на вооружение Советской армии. А вскоре его начали получать и союзники и сателлиты Советского Союза, начиная с армий стран-участниц Варшавского договора и заканчивая народно-освободительными движениями Азии и Африки.

История гранатомета

Гранатомет — переносное огнестрельное оружие, предназначенное для поражения техники, сооружений или живой силы противника с помощью выстрела боеприпасом, значительно превосходящим по калибру патрон стрелкового оружия. За свою историю развития гранатомет претерпел значительные изменения, появилось множество различных видов, по-разному применяющихся в тех или иных боевых ситуациях. Однако главное предназначение этого грозного оружия осталась практически неизменным

Одним из предков гранатомета является ручная мортирка, созданная в XV-XVI вв. Изобретатель его предпочел остаться инкогнито. Ему удалось создать фактически революционную вещь, поменяв лишь одну деталь — ядро, заряжавшее пищали на снаряженную черным порохом гранату. Собственно, возникает вопрос: как выглядело данное приспособление? Чаще всего мортирка была бронзовой, камора в диаметре составляла 5-6,25 см., а длина – 10-30 см. Она укреплялась на ложе, которое было сделано из мореного дуба или ореха в виде приклада, и имела установленный на ложе ружейный замок. С точки зрения эстетики оружие безусловно приковывало взгляды. Если рассматривать с точки зрения функционала, то все зависело от войск. Пехотная имела обычный ружейный приклад, а кавалерийские обладали прикладом подлиннее и квадратным вырезом на его конце. Применялись они с XVII века вплоть до начала XIX века. Впоследствии кремневый замок заменили на капсульный. Однако данный тип оружия не получил широкого распространения, так как граната снаряжалась небольшим зарядом черного пороха, поэтому ее осколочное воздействие обладало невысоким поражающим эффектом. А сам процесс стрельбы был затруднен сильной отдачей, поэтому приходилось при стрельбе упирать тыльную сторону ствола в землю или палубу корабля.

Второй прототип – ружье. Его создателем является лондонский юрист Джеймсон Пакл. Запантентовал свое изобретение господин Пакл в 1718 году. Его «ружье» было оснащено быстросменным барабаном, в котором размещались 11 готовых к выстрелу зарядов. Калибр был достаточно велик для того, чтобы заменить предложенные Паклом крупные пули на небольшие гранаты. Современники не оценили изобретение: оно было слишком сложным для XVIII века.

Второе дыхание ручной мортирки открылось в начале 20 века, но с некоторыми изменениями. Были созданы первые дульные гранатометы, которые выглядели так: укороченная винтовка, с прикрепленным к ней примитивным пусковым устройством. Но наибольшей популярностью на тот период пользовались самоделки, создаваемые, как говорится, не отходя от кассы, в окопах Первой мировой войны. Солдаты использовали ручную гранату, припаивали к донышку старый шомпол, а после вставляли получившуюся конструкцию в ствол виновтки. Выстрел осуществлялся холостым патроном. Со временем производство подобного рода оружия было поставилно «на рельсы», так как самоделки уродовали стволы винтовок, поэтому удобнее было бы использовать особые накладные устройства.

Во время Второй мировой войны получил свое распространение другой тип оружия – танки. Изначально пехота не имела никаких эффективных средств для поражения бронетехники. Если и были ружья, то они – временная мера, которая вызвана крайней необходимостью. Эту ситуацию поправило появление противотанковых гранатометов. Первыми образцами являлись американские «Базука» или немецкий «Панцерфауст», которые смогли значительно увеличить уязвимость бронированной техники.

После войны реализовывалось активное совершенствование противотанковых гранатометов. В этом русле следует отметить советский РПГ-7, применяемый до сих пор. По распространению в разных странах он сравним разве что с автоматом Калашникова.

В США работала весьма амбициозная программа по созданию новых образцов пехотного оружия и боеприпасов. Она известна под аббревиатурой SPIW (special purpose individual weapon). Проект NIBLICK был ее частью. В результате была разработана осколочная граната калибром 40 миллиметров.

Данный боеприпас дал толчком к созданию сразу нескольких видов оружия:

• Легкий пехотный гранатомет. Имеются как однозарядные, так и многозарядные модели.

• Подствольный гранатомет. Крепится на штурмовую винтовку и заметно расширяет ее возможности.

• Автоматический станковый гранатомет. Мощное средство поддержки пехоты. Способен вести огонь очередями.

Позднее, на рубеже 60-70-х годов прошлого века, аналогичные системы появились и в СССР.

В последнее время развитие гранатометов имеет два пути:

• Наращивание и расширение возможностей противотанковых моделей.

• Совершенствование осколочных гранат малого колибра. Например, в американском перспективном комплексе удалось увеличить дальность полета таких боеприпасов до 2000 метров.

Перечень задач, которые успешно решаются при помощи различных гранатометов, говорит сам за себя:

• Уничтожение всех видов подвижных малоразмерных целей (танков, бронеавтомобилей, боевых машин пехоты, грузовиков, речных и морских катеров и т.д.);

• Подавление и уничтожение укрепленных огневых точек (дзотов, бронеколпаков, дотов и просто пулеметных гнезд);

• Поражение огневых средств и живой силы противника, расположенных как на открытой местности, так и в окопах, а также на обратных скатах высот и в оврагах;

• Борьба с низколетящей авиацией противника, в первую очередь с вертолетами огневой поддержки

Разновидности гранатометов

Классифицируют современные гранатометы мира по нескольким основным признакам, из которых одни характеризуют предназначение оружия, а другие – его конструктивные особенности. Порой одна и та же модель относится к нескольким разновидностям гранатомета. Например, советский СПГ-9 «Копье», который является одновременно многоразовым, противотанковым, станковым и реактивным. Тем не менее в целом классификация вполне очевидна и вопросов обычно не вызывает. Мы приведем примеры некоторых гранатометов, которые показались нам весьма интересными экземплярами, но, безусловно, наш список будет ограничен, так как в действительности на сегодняшний день количество и качество данного типа оружия намного шире.

Дульные гранатометы

Одним из первых экземпляров подобного гранатомета был создан штабс-капитаном Дьяконовым в 1916 году. Ружейный гранатомет являл собой стальную трубу, к которой была привирчена деталь в форме чашки, соединенной узкой частью с шейкой, надеваемой непосредственно на ствол винтовки вместо штыка. Гранатомет Дьяконова был нарезным, однако, встречались и гладкоствольные устройства.

В 60-е годы интерес к дульным системам заметно угас по причине того, что становились более популярными подствольные гранатометы. Однако, например, в армии Израиля в «нулевых» активно применялись ВТ43, IMI. Они выстреливались из автоматической винтовки «Галиль», которую на сегодняшний день сняли с вооружения.

Подствольные и ручные

Подствольные гранатометы М203 вошли в эксплуатацию впервые в армии США. В СССР они появились лишь в 1978 году, идентифицировались гранатометы как ГП-25 «Костер». Позже армия была снабжена ГП-30 «Обувка», а в начале «нулевых» — ГП-34. Для всех этих гранатометов применяются выстрелы ВОГ-25 различного рода модификаций. На сегодня день современные автоматы нередко дополнительно комплектуются подствольным гранатометами. Огонь из подобного рода оружия ведется специальными боеприпасами, содержащими в себе боевую часть и метательный заряд.

Главное достоинство подствольный систем – удобство применения. Солдату не нужно хранить специальные холостые патроны, он может открыть огонь в любой момент как из гранатомета, так и из штурмовой винтовки.

Подствольный гранатомет используется для уничтожения живой силы противника и небронированной техники. К нему используют специальные боеприпасы, которые объединяют в одном корпусе и гранату, и метательный заряд. Гранатомет крепят под стволом автомата. Спусковые и прицельные приспособления рассчитаны на выполнение выстрела левой рукой, потому что правая держит автомат за основную рукоять управления огнем.

Примером подобного вида гранатомета является РГ-6 «Гном». Вся конструкция собрана на корпусе в форме дисковидной коробки с трубчатой осью и трубчатой же штангой. На ось надета винтовая заводная пружина, работающая на кручение. Блок стволов включает шесть 40-мм «мортирок», объединенных спереди втулкой, а сзади — план-шайбой с храповым приспособлением. Канал ствола «мортирки» аналогичен стволу ГП-25 и имеет 12 винтовых нарезов. В отличии от ГП-25 ствол имеет неотделяемое дно с двумя отверстиями: в центральное свободно вставляется ударник, в боковое — стрежень выбрасывателя.

Другой пример — РГ «Пенал» — ручной одноразовый гранатомет. Он был разработан в конце 1970-х годов Валерием Николаевичем Телешем. Ручной одноразовый гранатомет «Пенал» предназначен при определенных обстоятельствах заменить ручную гранату. Внешне «Пенал» и в самом деле напоминает принадлежность школьника, однако позволяет метать ВОГ-25 на 100-300 м.

Реактивные гранатометы

Безоткатная пушка была создана в США в 1910 году. Она была довольно проста в применении: закрытая казенная часть ствола открывалась таким образом, чтобы часть пороховых газов при выстреле выступала назад, тем самым компенсируя отдачу. Благодаря этому масса артиллерийской системы снижалась, а также упрощалось ее использование.

Такого типа устройство имеют и современные реактивные гранатометы, но они отличаются тем, что выстреливаемый снаряд снабжается собственным двигателем. Например, РПГ-18 «Муха». Нужно скзазать, что изначально реактивные модели созданы были в качестве универсальной артиллерийской системы, однако современные гранатометы рассчитаны на борьбу с бронетехникой противника.

Например, МРО-А «Бородач» разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и предназначен для вооружения огнеметных подразделений химических войск в качестве более легкой и менее мощной альтернативы огнемету РПО-А «Шмель», тогда как РШГ-2 является по отечественной классификации «гранатой».

Основным внешним отличием МРО-А от РШГ-2 являются прицельные приспособления: у РШГ-2 они аналогичны прицелу противотанковой гранаты РПГ-26, тогда как у МРО-А прицельные приспособления аналогичны таковым для реактивного огнемета РПО-А «Шмель». Кроме базового варианта МРО-А с термобарической БЧ также выпускаются и поставляются на вооружение варианты МРО-З с зажигательной БЧ и МРО-Д с дымовой БЧ для мгновенной постановки дымзавесы.

Противотанковые гранатометы

Накануне Второй мировой войны создали первые в мире пригодные к боевому использованию кумулятивные снаряды. Они обладали важным преимуществом по сравнению с другими видами противотанковых систем: бронепробиваемость была сильна, несмотря на возможность того, что снаряд не достигнет цели.

Первый противотанковый гранатомет — М1 «Базука». После были созданы немецкие «фаустпатроны», однако, гранатомет РПГ-7 является одной из сильнейших систем современности, а РПГ-28 – самый мощный гранатомет на сегодняшний день.

Одним из примеров противотанкового гранатомета является РПГ-29 «Вампир» (ТКБ-0175, индекс ГРАУ — 6Г20) — советский ручной противотанковый гранатомет. Это современное оружие мотострелкового отделения для поражения всех видов современных танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы в оборонительных сооружениях различного типа.

Многоразовые гранатометы

Если у некоторых гранатометов, например, РПГ-18 «Муха» после выстрела нужно выбрасывать пусковую трубу, то РПГ-32 «Баркас», РПГ-7 – многоразовые системы. Они могут перезаряжаться и повторно применяться.

Гранатомет РПГ-7 — многоразовый ручной противотанковый гранатомет (также реактивная противотанковая граната) для стрельбы кумулятивными боеприпасами. Был принят на вооружение в 1961 году. Он предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника, может быть использован для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими воздушными целями.

Данный гранатомет пришел на смену ручной гранаты РКГ-3, винтовочному гранатомету ВГ-45, ручному противотанковрму гранатомету РПГ-2.

Интересный факт: существует около 150 известных случаев уничтожения самолетов и вертолетов из РПГ-7, из-за чего гранатомет может посоперничать по результативности с ПЗРК.

Станковые гранатометы

Они приспособлены к ведению огня очередями. Боеприпасы, которые используются в данных системах, внешне похожи на выстрелы ВОГ, однако, имеют иные размеры. Первый обоазец был разработан в СССР Таубиным в конце 30-ых годов. В США в 1968 году в период войны во Вьетнаме было создано оружие МК 19. А уже в 1971 году в СССР изобрели АГС-17 «Пламя», который по характеристикам не уступал американскому. После станковой гранатомет смогли облегчить в два раза — АГС-30. В 2010 году модифицирован и обозначен АГС-40. Также пользуется популярностью СПГ-9 «Копье».

Нужно сказать, что гранатометы – это неотъемлемая часть ведения боя. Благодаря данному типу оружия была усилена противотанковая оборона войск, обеспечена гибкая огневая поддержка, а разнообразие позволяет им быть универсальным средством ведения боя.

Гранатомет из гранатометов

Собственно, именно с этого времени и начинается триумфальное шествие РПГ-7 по всему миру. Простое, надежное и мощное оружие быстро оценили, так же, как и его высокую универсальность. Ярче всего ее продемонстрировали солдаты армии Северного Вьетнама и бойцы Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, которые сумели из гранатомета сбить за время боевых действий 128 американских вертолетов. В дальнейшем такое применение, которое первоначально даже не было предусмотрено, стало обычным: РПГ-7 против вертолетов использовались и в Анголе, и в Афганистане, и в Чечне, и во множестве других локальных конфликтов.

Чрезвычайно эффективным было применение «семерки» и против бронетехники. Первыми в этом на своем печальном опыте убедились американские танкисты во Вьетнаме: танки М-48 оказались столь же беззащитными против советских РПГ, как и корейские Т-34-85 во время Корейской войны против базук. Что уж говорить о более легкой бронетехнике вроде бронетранспортеров и боевых машин пехоты всех видов! Увы, это в полной мере относится и к советской технике: и в Афганистане, и в Чечне боевики весьма эффективно уничтожали советские и российские БТР и БПМ выстрелами из советских же гранатометов.

Примечательно и то, что аббревитатура РПГ, или, в английском варианте, RPG, вошла в армейские словари всего мира. При этом англоязычное название является бэкронимом: на Западе написание русского названия латиницей сейчас расшифровывают как «rocket-propelled grenade», то есть динамо-реактивная граната. И это, пожалуй, является одним из самых ярких примеров признания того уникального места, которое вот уже больше полувека занимает в мировой истории оружия созданный в нашей стране гранатомет РПГ-7.

Почему тульский «Пенал» оказался не востребован

В конце семидесятых годов в порядке эксперимента был создан одноразовый гранатомет «Пенал», отличавшийся малыми размерами и достаточно высокими боевыми характеристиками. Конструктор тульского ЦКИБ СОО Валерий Николаевич Телеш приступил к разработке оригинального гранатомета, сочетающего удобство и высокие боевые качества. Изделие с рабочим названием «Пенал» основывалось на ряде любопытных идей и отличалось максимально простой конструкцией. Гранатомет планировалось сделать одноразовым и постоянно готовым к применению. Он должен был использовать выстрел ВОГ-25 или иные 40-мм боеприпасы, в т. ч. нелетального снаряжения.

Получившийся образец мог представлять интерес для разных структур. Прежде всего, заказчиком могла стать армия, заинтересованная в развитии системы пехотных вооружений. Нелетальный «Пенал» мог бы заинтересовать различные структуры из состава МВД или КГБ.

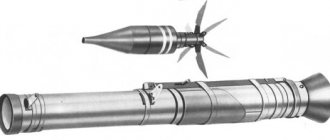

Одноразовый гранатомет «Пенал» внешне представлял собой металлический цилиндр с закрытыми торцами. На боку имелся простейший спусковой механизм с предохранительной чекой и кольцом. Длина изделия составляла 200 мм, диаметр — ок. 45 мм, масса с боеприпасом — 700 г.

В составе системы «Пенал» предлагалось использовать разные боеприпасы. Прежде всего, это осколочная граната ВОГ-25 и ее модификации. Также допускалось применение унифицированного изделия «Гвоздь» с ирритантом типа CS, дымовой гранаты ВДГ-40 и т. д.

Расчетная дульная скорость гранаты достигала 90 м/с. Максимальная дальность стрельбы — 300 м. Ожидалась низкая точность, но ее должно было компенсировать действие боеприпаса: разлет осколков боевой гранаты или образование газового облака от нелетального изделия.

За счет максимального упрощения конструкции удалось обеспечить сокращение стоимости массового производства. Серийный «Пенал» оказывался ненамного дороже осколочной гранаты ВОГ-25. Следовательно, за цену двух гранат можно было получить не только боеприпас, но и устройство для его метания на большую дальность.

Гранатомет можно было переносить в любом подходящем подсумке или иным образом.

Известно, пишет «Военное обозрение», что в ЦКИБ СОО был изготовлен, как минимум, один опытный гранатомет, использовавшийся в испытаниях. Расчетные параметры и боевые качества были подтверждены. Однако этот факт не повлиял на реальные перспективы гранатомета. По известным данным, ни одно из ведомств, рассматривавшихся в качестве потенциальных заказчиков, не пожелало приобретать «Пеналы». В существующих системах вооружений Минобороны, МВД и КГБ попросту не было места для таких изделий. Военные и силовики продолжили использование штатных ручных гранат и гранатометов всех существующих моделей.

Согласно некоторым источникам, «Пенал» все же был принят на вооружение одной из силовых структур и даже выпускался небольшими сериями. Однако такие сведения ничем не подтверждаются — и противоречат достоверно известной информации из иных источиков.

Причины неудачи проекта «Пенал» очевидны. В первую очередь, на перспективах этой разработки негативно сказался ее инициативный характер. Ни одно из ведомств не заказывало разработку такого оружия — поскольку не нуждалось в нем. По результатам испытаний интерес к этому изделию так и не появился.

Таким образом, главным результатом проекта «Пенал» следует считать проверку жизнеспособности оригинальной идеи. Гранатомет не дошел до серии и не поступил на вооружение, но оставил интересный след в истории отечественных гранатометных вооружений.

- Тула

- ЦКИБ

- гранатомет

- армия

Расскажите об этом всем!

Подпишитесь на наш канал на Яндекс.Новости

Гранатомёт «Пенал»

40-мм ручной одноразовый гранатомёт «Пенал» разработан в конце 1970-х годов Валерием Николаевичем Телешем. Ручной одноразовый гранатомёт «Пенал» предназначен при определенных обстоятельствах заменить ручную гранату (которую, как известно, удается метнуть от силы на 30-40 м). Внешне «Пенал» и в самом деле напоминает принадлежность школьника, однако позволяет метать ВОГ-25 на 100-300 м.

Гранатомет «Пенал» – это нарезной тонкостенный алюминиевый ствол без прицела, в средней части которого находится казенник с простым ударным механизмом. Спереди вставлен выстрел ВОГ-25 (ВОГ-25 П) либо выстрел с «черемухой», сзади находится противомасса – алюминиевые или пластиковые пластины, которые выбрасываются, уменьшая отдачу.

Ударник «Пенала» взведен заранее и стоит на предохронительной чеке – опять же, как у ручной гранаты. Торцы ствола закрыты легкоразрушаемыми герметичными крышками.

Перед выстрелом надо всего лишь извлечь предохранительную чеку, отвести руку с «Пеналом» в сторону, чтобы не зацепить себя и соседей вылетающей противомассой, направить его на цель, придать по дистанционной шкале угол возвышения и нажать на спусковой рычаг. Особой точности не требуется, главное – это поражающее действие осколков.

Стоимость изготовления гранатомета не намного превышает стоимость изготовления выстрела к подствольному гранатомету, однако этот гранатомет позволяет поражать цели на дальности до 300 м.

«Пенал» может использоваться для отстрела не только боевых гранат, но и гранат, снаряженных отравляющим веществом раздражающего действия CS или резиновыми пулями.

Одноразовый гранатомет «Пенал». Бесперспективная инициатива

Изделие «Пенал» и его боеприпас. Фото Weaponland.ru

Дальность броска ручной гранаты определяется физическими кондициями и навыками бойца, но не превышает нескольких десятков метров. Для атаки более удаленных целей необходимо применение технических средств – разнообразных гранатометов. В конце семидесятых годов в порядке эксперимента был создан одноразовый гранатомет «Пенал», отличавшийся малыми размерами и достаточно высокими боевыми характеристиками.

Проблема и решение

Ручная граната отличается малыми размерами и массой, но дальность ее полета не превышает 30-40 м. Гранатометы позволяют стрелять на сотни метров, однако имеют значительные габариты и массу. В ряде ситуаций бойцу может понадобиться легкая и компактная система, пригодная для метания гранаты на большие дистанции. Хорошим решением этой проблемы в свое время стали подствольные гранатометы, однако они могли использоваться только с автоматами, что могло приводить к затруднениям эргономического и эксплуатационного характера.

В конце семидесятых годов конструктор тульского ЦКИБ СОО Валерий Николаевич Телеш приступил к разработке оригинального гранатомета, сочетающего удобство и высокие боевые качества. Изделие с рабочим названием «Пенал» основывалось на ряде любопытных идей и отличалось максимально простой конструкцией. Гранатомет планировалось сделать одноразовым и постоянно готовым к применению. Он должен был использовать выстрел ВОГ-25 или иные 40-мм боеприпасы, в т.ч. нелетального снаряжения.

Получившийся образец мог представлять интерес для разных структур. Прежде всего, заказчиком могла стать армия, заинтересованная в развитии системы пехотных вооружений. Нелетальный «Пенал» мог бы заинтересовать различные структуры из состава МВД или КГБ.

Курс на упрощение

Одноразовый гранатомет «Пенал» внешне представлял собой металлический цилиндр с закрытыми торцами. На боку имелся простейший спусковой механизм с предохранительной чекой и кольцом. Длина изделия составляла 200 мм, диаметр – ок. 45 мм, масса с боеприпасом – 700 г.

Главной деталью гранатомета являлся нарезной ствол. Его выполнили в виде тонкостенной алюминиевой трубки с необходимыми отверстиями и внутренними элементами. В передней части трубки предусматривались нарезы, похожие на нарезку гранатомета ГП-25. Для фиксации выстрела в рабочем положении внутри ствола имелись упоры.

Спусковой механизм помещался на боку ствола. Он состоял из пружинящей пластины с ударником, ее опоры и предохранителя в виде чеки. При выстреле пружина должна была обеспечить удар по капсюлю гранаты.

Реконструкция облика «Пенала». На переднем плане боеготовый гранатомет, позади — выстрел ВОГ-25, ствол и блоки противомассы. Графика War-time.ru

Какие-либо приспособления для улучшения эргономики оружия не предусматривались. Гранатомет предлагалось брать и держать за корпус-ствол. Наведение по горизонтали осуществлялось «на глаз». Опытные гранатометы не имели средств для вертикальной наводки, но, по некоторым данным, в дальнейшем планировалось наносить на корпус простейшую дальномерную шкалу.

Изделие «Пенал» должно было собираться и снаряжаться в заводских условиях. В центральную часть ствола помещался выстрел ВОГ-25 или иное изделие с подходящими характеристиками. В заднюю часть ствола, позади гранаты, помещалась противомасса в виде набора круглых пластин из алюминия или пластика. Торцы закрывались вышибными крышками, срываемыми при выстреле. Безоткатная схема снизила требования к прочности ствола и позволила облегчить его.

В составе системы «Пенал» предлагалось использовать разные боеприпасы. Прежде всего, это осколочная граната ВОГ-25 и ее модификации. Также допускалось применение унифицированного изделия «Гвоздь» с ирритантом типа CS, дымовой гранаты ВДГ-40 и т.д.

Расчетная дульная скорость гранаты достигала 90 м/с. Максимальная дальность стрельбы – 300 м. Ожидалась низкая точность, но ее должно было компенсировать действие боеприпаса: разлет осколков боевой гранаты или образование газового облака от нелетального изделия.

За счет максимального упрощения конструкции удалось обеспечить сокращение стоимости массового производства. Серийный «Пенал» оказывался ненамного дороже осколочной гранаты ВОГ-25. Следовательно, за цену двух гранат можно было получить не только боеприпас, но и устройство для его метания на большую дальность.

Безоткатное ручное оружие

С точки зрения принципов работы «Пенал» представлял собой безоткатное оружие с гашением отдачи за счет выброса противомассы. Эта особенность накладывала некоторые ограничения на применение.

Гранатомет можно было переносить в любом подходящем подсумке или иным образом. Перед выстрелом следовало извлечь его и удалить кольцо с чекой. После этого изделие было готово к выстрелу. «Пенал» требовалось отвести от себя, чтобы не попасть под воздействие пороховых газов или вылетающих элементов. Также нужно было следить за безопасностью окружающих.

Гранаты ВОГ-25 в штатной таре. Фото Wikimedia Commons

При помощи глазомера и шкалы стрелок должен был выполнить наводку на цель, после чего можно было жать спусковой рычаг. Это приводило к воспламенению заряда гранаты и к выстрелу. Граната срывала переднюю крышку и отправлялась к цели, а пороховые газы через задний срез выбивали противомассу и крышку. Такое действие оружия позволило обойтись без ощутимой отдачи.

Без перспектив

Известно, что в ЦКИБ СОО был изготовлен, как минимум, один опытный гранатомет, использовавшийся в испытаниях. Это изделие опробовали на полигоне и установили его реальные характеристики. По всей видимости, прототип неоднократно перезаряжали, что показало принципиальную возможность изготовления не только одноразовых гранатометов.

Расчетные параметры и боевые качества были подтверждены. Однако этот факт не повлиял на реальные перспективы гранатомета. По известным данным, ни одно из ведомств, рассматривавшихся в качестве потенциальных заказчиков, не пожелало приобретать «Пеналы». В существующих системах вооружений Минобороны, МВД и КГБ попросту не было места для таких изделий. Военные и силовики продолжили использование штатных ручных гранат и гранатометов всех существующих моделей.

Согласно некоторым источникам, «Пенал» все же был принят на вооружение одной из силовых структур и даже выпускался небольшими сериями. Однако такие сведения ничем не подтверждаются – и противоречат достоверно известной информации из иных источиков.

Причины неудачи проекта «Пенал» очевидны. В первую очередь, на перспективах этой разработки негативно сказался ее инициативный характер. Ни одно из ведомств не заказывало разработку такого оружия – поскольку не нуждалось в нем. По результатам испытаний интерес к этому изделию так и не появился.

Проект «Пенал» предлагал оригинальное решение проблемы дальности метания гранат, но необходимость такого решения сомнительна. Трудно представить ситуацию, в которой бойцу понадобится максимально облегченный гранатомет, способный отправить единственную гранату на 200-300 м без особых требований к точности попадания. В реальных ситуациях удается обходиться ручными гранатами и различными гранатометами с иными характеристиками.

Таким образом, главным результатом проекта «Пенал» следует считать проверку жизнеспособности оригинальной идеи. Было установлено, что поставленные технические задачи можно решить, однако их результат имеет низкую практическую ценность. Вследствие этого экспериментальный гранатомет не дошел до серии и не поступил на вооружение. Но оставил интересный след в истории отечественных гранатометных вооружений.