Их современные потомки так далеко отстоят в техническом плане от своих пращуров, что сейчас конструкции вековой давности часто вызывают снисходительную улыбку. Однако пошедшие 15 сентября 1916 года в атаку машины казались современникам и были по факту на тот момент средоточием самых современных технологий, высочайшим достижением военно-технической мысли, в корне изменившим, наряду с авиацией и автоматическим оружием, характер боевых действий, систему вооружения и организации армий.

Первые бронекаты были собраны из тракторов

В общем, перед войной европейские армии нуждались, скорее, в более-менее эффективном транспортном средстве, способном буксировать тяжёлое вооружение по пересечённой местности.

Справка

Своим рождением танк обязан британскому полковнику Данлопу Свинтону. Он первым обратил внимание на то, что сделанный в США гусеничный трактор Холта легко двигается по пересечённой местности благодаря широкому разносу гусениц. Состоявшиеся в феврале 1915 г. испытания разочаровали военную приёмку, так как обвешанному бронёй трактору так и не удалось сдвинуться с места.

© Фото из архива Данлоп Суинтон и Бенджамин Холт в Стоктон с гусеничным трактором Холт (справа) и моделью британского танка (слева). Калифорния, 22 апреля 1918 года

Однако к идее использования бронированной машины пришлось вернуться. Этому во многом мы обязаны Уинстону Черчиллю, который, занимая тогда пост первого лорда Адмиралтейства, поручил Комитету имперской обороны начать разработку конструкторской документации новой боевой машины.

Насущная необходимость в танке как инструменте прорыва эшелонированной линии обороны и поддержки наступающей пехоты возникла только в результате позиционного тупика. Как известно, манёвренный период боевых действий закончился на Западе в декабре 1914-го образованием сплошных линий окопов, прикрытых проволочными заграждениями и пулемётным огнём, срывавшим любые атаки. С этого момента появление танка стало уже вопросом времени. И первыми этой цели достигли британцы.

Инженеры Туманного Альбиона шли к своей цели методом проб и ошибок. Ведь единого взгляда на «сухопутные броненосцы» ни у кого не было. После долгих дискуссий военные сформулировали техническое задание: противопульная броня, компактные габариты, переход через воронки диаметром до 3,7 м и глубиной до 2 м, преодоление рва шириной 1,2 м и проволочных заграждений, скорость не менее 4 км/ч, запас хода до 6 часов, экипаж до 6 человек, пушка и два пулемёта.

Машиностроительная в Линкольне (Линкольншир), имевшая опыт сборки гусеничных тракторов «Горнсби», а также выпускавшая тяжёлые колёсные тракторы для артиллерии, взялась выполнить заказ. Речь шла о разработке машины с использованием силового блока тяжёлого трактора «Фостер-Даймлер» и шасси американского трактора «Буллок».

Справка

Из трёх вариантов решения — тросовая гусеница, армированная лента из суррогатного каучука, звеньевая гусеница с жёсткой подвеской — участники проекта выбрали последнюю. Опорные катки, ведущее и направляющее колёса с гусеницей шириной около 500 мм смонтировали на отдельной броневой коробчатой раме.

© Фото из архива

Вариант машины под названием «Маленький Вилли».

«Маленький Вилли» и «королевская сороконожка»

К 28 сентября 1915 года закончили деревянную модель, а на конец ноября подготовили к испытаниям новый вариант машины. Он стал известен под прозвищем «Маленький Вилли».

Справка

Машина имела массу 18,3 т, экипаж 4-6 человек, длину без хвоста 5,45, высоту 2,41 и ширину 2,8 м, толщину стенок корпуса 6 мм. Двигатель мощностью 105 л.с. и двухскоростная коробка передач обеспечивали скорость до 3,2 км/ч (задним ходом — 1 км/ч). В лобовом листе корпуса устанавливался 7,7-мм пулемёт «Виккерс», в бортах имелись лючки для стрельбы из личного оружия. Отверстие под башню заглушили крышкой.

«Маленький Вилли» преодолевал ров шириной до 1,52 м, в чём ему помогал колёсный хвост, скопированный с «колёсной тележки» тракторов «Холт» и «Буллок», стенку высотой 0,6 м и подъём до 20°.

Впрочем, британские инженеры посчитали, что этого мало. В итоге у них родилась идея придать обводам гусеницы форму параллелограмма, а для увеличения высоты зацепа верхнюю ветвь пустить поверх корпуса. Поворотная башня слишком подняла бы центр тяжести машины, поэтому вооружение решили разместить «по-морскому» — в бортовых спонсонах, то есть выступающих бортовых казематах.

Переработанная машина получила название «Большой Вилли». Её называли также «королевская сороконожка».

© Фото из архива

Сборка танков «Большой Вилли» (Mark I) на заводе У. Фостера в Линкольне.

Так кто же выиграл?

С тактической точки зрения, несмотря на потери, успех за французами. Задачу сдержать немцев до занятия основными силами оборонительной линии они выполнили. С оперативной точки зрения всё ровно наоборот. Задачей Гёпнера было привлечь внимание противника к плато. И он это сделал блестяще, приковав к второстепенному направлению лучший корпус французской армии. У немцев было десять танковых дивизий, у французов — всего три DLM и три DCR (танковых дивизий другого типа, меньших по размерам и в целом менее удачных по структуре). У Жамблу действовали две DLM, так что неудивительно, что затыкать огромную дыру у Седана французам оказалось просто нечем.

Танки готовят к первому бою

Решение пустить первые танки в бой созрело у английского главнокомандующего Дугласа Хейга на фоне пробуксовки наступления — немецкие позиции почти не страдали от артиллерийских ударов, кайзеровские войска сохраняли боеспособность. Британцы тратили уйму напрасных усилий, пытаясь прорвать оборону.

При этом Хейг относился к новинке весьма настороженно, однако положение на фронте не оставляло ему особого выбора. Хейга убеждали, что время для наступления он выбрал неподходящее. Непогода превратила поле боя в трясину, а танкам нужен твёрдый грунт. Наконец, и это самое главное, общего количества произведённых боевых машин не хватало для массированного наступления. Но всё же решено было рискнуть.

Справка

В первый танковый бой отправились бронекаты Mark I. В отличие от опытных образцов, собиравшихся из котельного железа или катаной неброневой стали, корпус Mk I изготавливали из листов катаной брони толщиной 5-12 мм.

Производство начиналось с того, что листы мягкой стали нарезали, сверлили в них отверстия под заклёпки, затем закаливали и при помощи болтов и заклёпок скрепляли уголками и стальными полосами.

Адмиралтейство выделило для танкостроителей морские 57-мм (6-фунтовые) пушки «Гочкис» с длиной ствола 40 калибров. Почему Адмиралтейство? Потому что сухопутные генералы не поддерживали «авантюру Черчилля» (так они называли разработку первого танкового КБ) и не верили в эффективность танков, поэтому и не собирались тратить на эту «бессмысленную затею» свои арсеналы.

© pinterest.co.uk

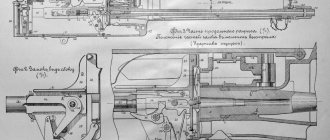

Танк Mark I в разрезе.

Справка

Скорострельность морских «гочкисов» составляла 15-20 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы — до 1.800 метров. Пушка монтировалась в спонсоне на тумбовой установке. Её вращающаяся часть опиралась на неподвижное основание боевым штырём и фиксировалась соединительным кольцом. Для наводки служил рычаг-правило, управление огнём осуществлялось пистолетной рукояткой со спусковым крючком, от движущегося казённика наводчика защищал боковой щит. Амбразуру спонсона перекрывал цилиндрический щит, связанный с вращающейся частью и имевший вертикальные вырезы для пушки и оптического прицела. Вырез для пушки закрывал щиток, прикреплённый к люльке.

Надо уточнить, что цилиндрический щит часто заклинивало при попадании между ним и стенками корпуса пуль, мелких осколков или просто камней. В нижней части спонсонов и на стеллажах между боковыми стенками укладывались 57-мм выстрелы (332 шт.), 6.272 пулемётных патрона — в коробках с внутренней стороны щитов установок. Стрельбу из пушки наводчик вёл стоя на коленях на деревянном настиле, этаком фальшполе спонсона, под которым укладывали ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности. — Ред.). При откате казённик пушки почти достигал капота двигателя. Стреляные гильзы выбрасывали через отверстие в нижней части двери спонсона.

© Фото из архива

Морская 57-мм (6-фунтовая) пушка «Гочкис» на бронекате Mark I.

Справка

Кроме пушек, танки вооружались 3-4 пулемётами «Гочкис», производство которых англичане начали в Ковентри в 1915 году.

Огонь из лобового пулемета вёл командир. Амбразуры пулемётов снабжали откидными крышками. Сзади в спонсоне была дверь с наружными петлями, под дверью крепилась ступенька.

Имелись также лаз в крыше корпуса и узкая дверь в кормовой стенке справа, за радиатором. В бортах спонсонов и рубки делались лючки с внешними заслонками для стрельбы из личного оружия. Револьверы считались важным оружием — экипажи проходили специальные курсы стрельбы из них. Экипаж машины состоял из восьми человек.

Любопытно, что британская промышленность выпускала два вида Mark I. Острые на язык солдаты прозвали их «самец» и «самка». Первый тип вооружался как пушками, так и пулемётами. Он предназначался для взлома обороны противника во время прорыва. «Самка» же шла для прикрытия «самца» и была вооружена только пулемётами для уничтожения живой силы противника.

Силы сторон

На ту же тему

Как французы моду на колёсные танки ввели

У французов имелось две танковые дивизии — всего порядка 20 000 человек, более 400 танков, а также несколько десятков весьма неплохих броневиков Panhard 178. При этом если танки H-35 и H-39 могли, хоть и не всегда, поражаться немецкими 37-мм пушками, то «Сомуа» S-35 были малоуязвимы — зато сами легко могли поражать любую немецкую бронетехнику. Артиллерия была представлена сорока восемью 75-мм пушками и таким же количеством 105-мм гаубиц. Имелось несколько десятков противотанковых пушек калибром 25 мм и 47 мм, легко пробивавших все немецкие танки.

У немцев было две танковые дивизии. В плане артиллерии и пехоты немецкие дивизии превосходили своих французских визави. Танков у немцев было более шестисот, однако среди них лишь 82 Pz.III и 50 Pz.IV. Остальное — «единички» и «двойки». Если сводить всё к сравнению миллиметров брони и пушек, то шансов у немцев вообще не должно было быть. Одни только «Сомуа» должны были устроить им танковый погром.

Боевое крещение

Подразделение из 49 Mark I, которым предстояло вступить в первый танковый бой, затемно двинулось на передовую. Стальные громады ползли как черепахи в ту сторону, где небо постоянно подсвечивалось сигнальными ракетами. Через три часа марша на места, указанные для сосредоточения, прибыли только 32 машины: 17 танков застряли по дороге или встали из-за различных неполадок.

На рассвете показались немецкие окопы. Сидевшие в них солдаты были поражены видом странных машин. Удивление, однако, не помешало немцам открыть ураганный винтовочно-пулемётный огонь по танкам. Впрочем, он оказался неэффективным, особенно на дальней и средней дистанциях. Неуклюже переваливаясь, танки продолжили страшное в своей неотвратимости сближение. Выйдя на пистолетную дистанцию, стальные машины смерти сами открыли огонь из своих пушек и пулемётов.

© Фото из архива

Британские танки атакуют.

Немцы до последнего надеялись, что медлительные бронекаты застрянут в многорядном проволочном заграждении, установленном перед окопами. Однако колючка не остановила танки. Они легко намотали её на свои гусеницы. И тут в немецких окопах началась паника. Многие солдаты самовольно оставили свои позиции и бросились в тыл. Другие поднимали руки, сдаваясь в плен. Вслед за танками, прячась за их бронёй, шла английская пехота.

Первая в истории танковая дуэль

Рано или поздно это неизбежно должно было случиться. Танк, эта «ползучая крепость» для прорыва обороны, просто не мог однажды не повстречаться с такой же «крепостью», только вражеской. Впервые это произошло 24 апреля 1918 г. у бельгийской деревни Виллер-Бретоннё.

Первый немецкий танк — A7V

Танк A7V — единственный тип германского танка, созданный во время Первой мировой войны

Немцы построили свой танк последними и поэтому постарались учесть недостатки британских и французских машин. В итоге германский танк A7V получился настолько хорошо защищенным, что из 20 построенных машин в боях было уничтожено всего 4. Еще 3 попало в руки союзников: 2 застрявших и 1 опрокинувшийся. Лобовая броня была в три раза толще, чем у британских танков, и составляла 30 мм. Причем плиты располагались под разными углами наклона.

Благодаря всему этому броня A7V не пробивалась бронебойными пулями и даже выдерживала прямое попадание снаряда со стальным стаканом шрапнели.

Размещение в танке A7V членов экипажа и боеприпасов:

- Командир.

- Водитель.

- Пулеметчики.

- Механики.

- Наводчик.

- Заряжающий.

- Ящик на 180 снарядов.

- Ящик на 15 000 патронов.

Внезапная встреча

Упомянутая деревня Виллер-Бретоннё хоть и была мала, но в тогдашней обстановке имела большое значение. Сюда немцы бросили все имевшиеся в наличии танки A7V. Утром 24 апреля три танка A7V штурмового подразделения немцев встретились с вышедшими из леса тремя английскими Мк IV 1-го британского танкового батальона. Встреча была абсолютно внезапной.

Вильгельм Блитц — командир немецкого танка типа A7V под номером 561, вступившего в первую в истории танковую дуэль

Франк Митчелл — британский танковый командир, участник первой танковой дуэли

Статическая оборона против маневра

Два из трех британских танков были пулеметными, и это стало проблемой. Оба, пораженные снарядами германских танковых пушек, с развороченными бортами, еле уползли в тыл. На поле боя остался пушечный британский «Марк» под командой лейтенанта Митчелла. И тут командиры германских танков остановились, чтобы получше прицелиться. Причем перегородили друг другу обзор, так что бой фактически вел только танк № 561 лейтенанта Блитца. Английский же танк постоянно маневрировал и стрелял с коротких остановок. Сейчас это классика танкового боя. На 3 попадания по своему танку A7V лейтенант Блитц ответил прямым попаданием по танку «Марк» лейтенанта Митчелла.

Британский танк встал с разорванной гусеницей, но все три немецких танка сочли за лучшее убраться в тыл. По сути, это была боевая «ничья». Однако поскольку поле боя осталось за англичанами, они и объявили себя победителями в первой в истории танковой схватке.

Итоги первого боя

Вскоре танковая атака закончилась. Из боя своим ходом в тыл вернулись лишь 18 машин, 5 танков застряли в болоте, а у 9 испортились двигатели.

Вместе с тем эффект от первого в мировой военной истории танкового наступления был весьма высоким. Британцам удалось вклиниться в оборону противника на пять километров в глубину и такой же протяжённости по фронту. Раньше для захвата одной квадратной мили теряли до 8.000 человек. Прозревший скептик генерал Хейг сразу после боя послал в Лондон телеграмму с требованием заказать ещё 1.000 таких машин.

Эффект, произведённый первыми «сухопутными линкорами» на солдат и офицеров всех воюющих сторон, позволил участнику Первой мировой Эриху Марии Ремарку спустя десяток лет написать: «Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны».

Начало наступления

Первоначально позиции немцев должны были быть обстреляны артиллерией. Эта подготовка началась еще до широкомасштабного наступления 24 июня. Целую неделю редуты и укрепления германской армии методично уничтожались, чтобы открыть путь пехоте на беззащитные позиции противника. Страдали и орудия. Из строя было выведено около половины боеспособных единиц.

Как и было рассчитано, пехота двинулась в путь 1 июля. В первый день погибло как минимум 20 тысяч английских солдат, в том числе служащие экспедиционных корпусов из колоний империи. На правом фланге удалось взять позиции противника, тогда как на левом такая же попытка провалилась и закончилась большим числом безвозвратных потерь. Некоторые французские части на этом фоне продвинулись слишком далеко и оказались под угрозой окружения и появления «котла». Поэтому Файоль дал приказ своим солдатам несколько отступить и позволить союзникам догнать их.