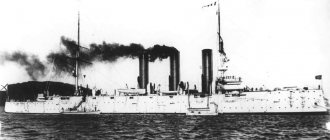

Низкое октябрьское небо над притихшим северным городом и стройный силуэт ожидающего чего-то военного корабля… Вот уже более 100 лет многих представителей буржуазии и правящих кругов всех стран бросает в дрожь от этой картины. Бронепалубный крейсер «Аврора», рожденный в начале бурного ХХ века, получил такую же бурную биографию.

Воевал корабль не так уж много, но, видел три войны, а победы за ним числятся такие, которых хватило бы на целый флот. «Аврора» – корабль, одним выстрелом пробивший дорогу в жизнь для новой исторической эпохи.

Проекты морского усиления

Аврора – богиня утренней зари. Романтическое имя, присвоенное крейсеру, странным образом предопределило судьбу его страны. «Аврора» родилась на стыке эпох. Ее создавали для времени, настроенного делить силой уже поделенный мир. Но по факту крейсер дал старт эпохе возведения на вершину социальной лестницы тех, кто ранее был ничем.

Новые крейсера, в том числе и «Аврора», строились в рамках военной программы усиления русского флота 1895 года. Для гонки вооружений были объективные причины – Россия владела информацией о наращивании сил японского флота, и на Балтийском море следовало не допустить доминирования иностранцев.

Будущая мировая война витала в воздухе. Уже был создан Тройственный союз, начинался процесс формирования Антанты (в 1895 году был заключен франко-русский союз). Сферы влияния приходилось отвоевывать у конкурентов – свободных мест на планете уже не было.

В рамках программы усиления флота предполагалось построить 3 бронепалубных крейсера 1 ранга. Все они получили античные названия – «Диана», «Паллада» и «Аврора». Почему их так назвали неясно, но распоряжение об этом дал лично царь.

Закладка их состоялась в мае 1897 года, в один день, хотя строительство шло не синхронно. «Аврора» числилась отстающей – работы по ее сооружению постоянно отставали от графика.

«Аврора», наследница «Авроры»

Первым в русском флоте имя римской богини утренней зари Авроры получил 23 ноября 1833 года парусный фрегат типа «Спешный». Этот корабль прослужил России верой и правдой 28 лет и за это время успел по-настоящему прославить свое имя. Так, с 21 августа 1853 года по 19 июля 1854 года парусная «Аврора» совершила свое первое кругосветное плавание, а с 9 октября 1856 года по 1 июня 1857 года — второе. Формально оба плавания состоялись в рамках дальневосточного похода фрегата, который продолжался в общей сложности более трех с половиной лет.

В него вошло и участие «Авроры» в обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Фрегат участвовал в морских боях с английскими и французскими кораблями, высаживал десанты на захваченные противником участки побережья и отражал штурмы порта Петропавловска, а в марте 1855 года помогал эвакуировать по приказу губернатора Восточной Сибири жителей, гарнизон и имущество камчатской столицы на Амур.

Технические характеристики и недостатки корабля

Проект корабля «Аврора» предполагал, что крейсер стает достойным соперником вражеским кораблям. Описание его характеристик выглядело для своего времени убедительно:

- Размеры: осадка – 6,2-6,4 м; ширина – 16,8 м; длина – 126,7 м.

- Водоизмещение нормальное – 6731 тонна, полное – 7130 тонн.

- Личный состав – 570 человек (включая 20 офицеров). Численность экипажа в ходе службы немного варьировалась.

- Силовая установка включала в себя три паровые машины, каждая из которых работала на свой гребной винт. Суммарная мощность составляла почти 12 тыс. л.с.

- Проектная скорость предполагалась до 20 узлов, фактически крейсер не развивал больше 19,2 узла.

- Изначальное вооружение крейсера состояло из восьми орудий 152 мм/45 системы Канэ, 24 противоминных пушек Канэ калибра 75 мм (длина ствола 50 калибров), вспомогательной артиллерии (восемь 37 мм пушек). Для поддержки десанта на борту имелись две 63,5 мм пушки Барановского на колесных лафетах. Дополнительно были установлены три торпедных аппарата калибра 381 мм (один в носу и по одному на каждом борту). В 1904 году крейсер оснастили парой 7,62 мм пулеметов системы Максим.

- Защита корабля состояла из броневой палубы толщиной от 38 до 63,5 мм. Утолщения листов располагались над ответственными участками конструкции. Командный пост располагался в боевой рубке, имевшей защиту толщиной 152 мм. Установленные позднее щиты на главном калибре имели толщину 25,4 мм.

- Дальность плавания на экономичном режиме – 4000 миль.

Но в этих красивых числах затаились подвохи. Скорость в 20 узлов была на то время недостаточной для крейсера (тот же «Варяг» по проекту должен был выдавать 23 узла, а «Аскольд» показал на испытаниях 24,5 узла). Испытания показали, что корабль не вытягивает даже этот показатель – скорость выше 19,2 узлов не фиксировалась.

Орудия крейсера были лишены броневой защиты. Этот недостаток, однако, исправили до вступления корабля в первый бой – были сделаны выводы из несчастливой судьбы того же «Варяга».

Во время постройки и службы крейсера в его систему вооружений вносились изменения. Например, количество торпедных аппаратов было изменено еще в процессе строительства – их стало три вместо одного. Значительные изменения были проведены во время Первой мировой войны.

Описание конструкции

Корпус

Корпус «Авроры» имеет три палубы: верхнюю и две внутренних (батарейную и броневую), а также баковую надстройку. На всём периметре броневой палубы, которая называлась жилой, расположена платформа, ещё две ― на оконечностях корабля.

Главные поперечные переборки (ниже броневой палубы) делят внутреннее пространство трюма на тринадцать отсеков. Четыре отсека (носовой, котельных отделений, машинных отделений, кормовой) занимают пространство между броневой и батарейной палубами и обеспечивают непотопляемость корабля.

Наружная стальная обшивка имела длину 6,4 м и толщину до 16 мм и крепилась к набору двумя рядами заклёпок. В подводной части корпуса стальные листы крепились внакрой, в надводной ― встык на подкладных планках. Толщина листов обшивки фальшбортов достигала 3 мм.

Подводная часть корпуса и его надводная часть на 840 мм выше ватерлинии имели миллиметровую медную обшивку, которая, чтобы избежать электрохимической коррозии и обрастания, крепилась на деревянную обшивку из тика, закреплённую на корпусе с помощью бронзовых болтов.

В диаметральной плоскости на горизонтальном киле был установлен фальшкиль, имевший два слоя и изготовленный из двух пород деревьев (верхний ряд ― из тика, нижний ― из дуба).

На крейсере имелось две мачты, основания которых крепились к броневой палубе. Высота фок-мачты ― 23,8 м; грот-мачты ― 21,6 м.

Бронирование

Конструкция бронепалубного крейсера предполагает наличие сплошной карапасной палубы, защищающей все жизненно важные части корабля (машинные, котельные и румпельное отделения, погреба артиллерийского и минного боезапаса, центральный боевой пост, помещения подводных минных аппаратов). Её горизонтальная часть на «Авроре» имеет толщину 38 мм, которая увеличивается до 63,5 мм на скосах к бортам и оконечностям.

Боевая рубка защищена спереди, по бокам и сзади бронелистами толщиной 152 мм, что позволяло защитить её даже с кормовых курсовых углов; сверху ― бронелистом толщиной 51 мм из маломагнитной стали.

Вертикальное бронирование толщиной в 38 мм имеют снарядные элеваторы и приводы управления там, где нет броневой палубы.

Энергетическая установка и ходовые качества

Котельная установка состояла из 24 котлов системы Бельвиля образца 1894 г., которые были расположены в трёх отсеках (носовом, кормовом и среднем котельном). По бортам крейсера были проложены трубы магистрали главного паропровода к главным паровым машинам. Вспомогательных котлов «Аврора», как и прочие корабли типа, не имела. Ввиду этого подача пара к вспомогательным механизмам осуществлялась через паропровод от главных котлов.

Над всеми тремя котельными отделениями стояла дымовая труба высотой 27,4 м. Для обеспечения работы котлов в корабельных цистернах содержалось 332 т пресной воды (для нужд экипажа ― 135 т), которая могла быть пополнена с помощью опреснительных установок системы круга, суммарная производительность которых доходила до 60 т воды в сутки.

Для размещения угля на «Авроре» имелись 24 угольные ямы, расположенных в межбортовом пространстве у котельных отделений, а также 8 угольных ям запасного топлива, находившихся между броневой и батарейной палубами на протяжении машинных отделений. Эти 32 ямы могли вмещать до 965 т угля; нормальным запасом топлива считались 800 т угля. Полного запаса угля могло хватить на 4000 миль плавания со скоростью 10 узлов.

Главными двигателями являлись три паровых машины тройного расширения (суммарная мощность ― 11600 л.с.). Они должны были быть способны обеспечить 20-узловую скорость (в ходе испытаний «Аврора» достигла максимальной скорости в 19,2 уз, что в целом превысило максимальную скорость «Дианы» и «Паллады» на испытаниях). Конденсация отработанного пара осуществлялась тремя холодильниками; имелся также конденсатор пара вспомогательных машин и механизмов.

Движители крейсера ― три трёхлопастных бронзовых гребных винта. Средний винт был винтом левого вращения, правый вращался против часовой стрелки, левый ― по часовой стрелке (вид с кормы на нос).

Вспомогательное оборудование

- Водоотливная система

Задача системы: откачивать основную массу воды из отсеков корабля после заделки пробоины. Для этого автономно использовались по одной турбине (подача воды ― 250 т/ч) в оконечностях, в МКО ― циркуляционные помпы холодильников и шесть турбиной подачей воды по 400 т/ч.

- Осушительная система

Задача системы: удаление воды, оставшейся после работы водоотливных средств или скопившейся в корпусе из-за фильтрации, заливания подшипников, отпотевания бортов и палуб. Для этого на корабле имелась магистральная труба из красной меди, имевшей 31 приёмный отросток и 21 разобщительный вентиль. Само осушение осуществлялось тремя насосами системы Вортингтона.

- Балластная система

На «Авроре» имелось по одному кингстону системы затопления в оконечностях и по два в средних водонепроницаемых отсеках, управление которыми осуществлялось с батарейной палубы. Приводы кингстонов затопления были выведены в жилую палубу.

- Пожарная система

Под броневой палубой вдоль правого борта была проложена красномедная труба пожарной магистрали. Для подачи воды использовались два насоса Вортингтона. Отводы от магистральной трубы находились на верхней палубе, переходя в медные поворотные рожки для присоединения пожарных шлангов.

- Шлюпочное вооружение

- два 30-футовых паровых катера;

- один 16-весельный барказ;

- один 18-весельный барказ;

- один 14-весельный катер;

- один 12-весельный катер;

- два 6-весельных вельбота;

- два яла.

Все гребные суда обслуживались поворотными шлюпбалками, а паровые катера — заваливающимися.

Экипаж и обитаемость

Жилые помещения рассчитывались на 570 человек экипажа (20 офицеров и 550 кондукторов и нижних чинов) и на размещение флагмана соединения с его штабом. Нижние чины спали на подвесных койках, расположенных в носовой части корабля, 10 кондукторов располагались в пяти двухместных каютах на броневой палубе, офицеры и адмиралы — в помещениях в кормовой части корабля. Запас продовольствия был рассчитан на два месяца.

Торжественное начало службы

Закладка и спуск на воду «Авроры» проходили в торжественной обстановке. Задержки в производстве работ не повлияли на это.

Крейсер сошел со стапеля (в мае 1900 года) в присутствии Николая II и двух императриц – вдовствующей и царствующей.

Дальнейший ход работ пошел хуже. Достройка и ходовые испытания корабля заняли еще три года, и в строй крейсер вступил только в июне 1903 года. Первый выход в море состоялся и того позже – в сентябре того же года.

В составе эскадры адмирала Вирениуса корабль посетил порты Северной Африки (Алжир, Суэц). Поход выявил недостатки и дефекты паровых машин, которые пришлось устранять силами команды и береговых специалистов.

А дальше история корабля начала развиваться загадочно. «Аврора» оказалась одновременно неудачницей и феноменальным везунчиком. Она постоянно подвергалась незначительным превратностям судьбы, но оставалась сравнительно невредимой в серьезных испытаниях.

История постройки

Тип крейсера Аврора – «Диана», ранг I. Заказывать крейсеры этого типа начали из-за трудностей во внешней политике в конце XIX века. Сначала это было геополитическое соперничество с Англией, названное Большой игрой. Затем обострилась обстановка на Балтике.

Напряженная политическая ситуация вынудила Россию скорректировать 20-летнюю судостроительную программу, которую приняли в 1881 году. Заказали 3 крейсера с броневой палубой – тип «Диана», одним их которых стала Аврора. Изготовлением занималось Новое Адмиралтейство, исполнил заказ Балтийский завод.

Прототипом стал крейсер «Талбот» (Англия). Изначально планировалось строить два крейсера – Диана и Паллада. Это было основной работой, а Аврора стала дополнительным проектом, ее строительство отставало от графика.

Формировать корабельный корпус начали осенью 1986 года. Сталь поставлялась Адмиралтейским Ижорским заводом, но он не справлялся с обилием заказов, поэтому часть материалов для Авроры поставил Александровский чугунолитейный завод. Проблема с материалами послужила одной из причин задержки строительства.

Название «Аврора» появилось 12 апреля 1897 года по приказу Николая II. Всего было 11 вариантов, но он предпочел символ римской богини зари.

Официальной датой закладки крейсеров типа «Диана» стало 4 июня 1897 года. Церемония была тожественно проведена на Авроре. На ней присутствовал генерал-адмирал Алексей Александрович. Была укреплена табличка из серебра между шпангоутами, произвели поднятие флага и гюйса.

Из-за ряда проблем изготавливать машины, котлы и различные механизмы начали поздно. Контракт на работы подписали лишь в июле 1987 года. В соответствии с ним все работы обошлись в 2,275 миллионов рублей.

Строительство крейсера с ходовыми испытаниями заняло почти 8 лет. Этот период отмечен вовлечением в строительство четырех офицеров Корпуса корабельных инженеров – де Грофе, Токаревского, Пущина и Баженова.

Строительство крейсера

В октябре 1897 года установили форштевень. Морское министерство в лице управляющего им Тыртова во время визита в Новое Адмиралтейство распорядилось не отставать от постройки Дианы и Паллады. В середине 1898 года Аврора была готова на 28% по корпусу, практически на 60% по машинам.

Когда изготавливалась паросиловая установка, старшим офицером стал инженер-механик Петров, появились офицеры с судовыми специалистами. Они предложили изменения в торпедном вооружении – теперь на крейсере было три торпедных аппарата 381 мм. Изготовлением занялся Петербургский металлический завод летом 1898 года.

Весной 1990 года корпус Авроры был готов на 78%. Одновременно устанавливали различные системы и устройства.

Датой торжественного спуска Авроры на воду стало 24 мая 1900 года. За церемонией наблюдали Николай II с императрицами – матерью и супругой. Находились они в Императорском павильоне. Торжество сопровождалось залпами артиллерийского салюта, который дали корабли на Неве.

После торжественного спуска крейсер на буксире отправили к Франко-русскому заводу для установки главных машин. Одновременно занялись паропроводом, вспомогательными механизмами, общекорабельными системами. Август 1990 примечателен появлением трех дымовых труб, из которых в конце октября уже поднялся пар.

В ноябре 1900 года провели пробу машин, доказавшую исправность их работы. Провели также испытания на швартовых, по результатам которых подписали акт №559 – крейсер мог перейти в Кронштадт. При этом многие работы были не завершены. Не началась установка электрического рулевого управления, румпельного устройства, паровой рулевой машины.

Летом 1900 года начались приемные испытания Паллады и Дианы, которые по готовности существенно опережали Аврору. Комиссия выявила ряд значимых недостатков и просчетов, многие касались артиллерийской части. Все эти ошибки были учтены и во время достраивания Авроры исправлены.

Во время строительства Авроры рабочей силы не хватало, так как судостроение шло полным ходом, одновременно делали несколько проектов. Из-за ряда недочетов и элементарной нехватки опыта пришлось дорабатывать крепления, электрооборудование. Повлияла и некачественно изготовленная вертикальная броня для боевой рубки, доработка которой заняла дополнительное время.

1902 год примечателен установкой якорей Холла – в отечественном судостроении это было новинкой. Полная готовность судна наступила в мае, а конец июля ознаменовался первым плаванием до Кронштадта. Во время него был слегка поврежден правый винт.

Становый якорь системы Холла

Везунчик Цусимского сражения

Первой кампанией корабля стала русско-японская война. И биография крейсера странным образом отразила особенности положения России в этой войне. В состав эскадры «Аврора» попала сразу же по возвращению на Балтику.

Крейсер стал одним из немногих судов в составе эскадры, имевших опыт дальнего похода.

В это же время происходит смена командира – им становится капитан 1 ранга Е.Р. Егорьев.

О начале войны на Дальнем Востоке на «Авроре» узнали 31 января 1904 года во время стоянки в Джибути. Одновременно был получен приказ о возвращении. В апреле 1904 года корабль вернулся в Кронштадт, и тут же был включен в состав эскадры адмирала Рожественского, отправлявшегося воевать с Японией.

Поход начался с дурного предзнаменования. 7 октября, во время прохождения мимо Британских островов, эскадра попала в туман. В условиях плохой видимости моряки перепутали рыбачьи корабли и собственных товарищей по эскадре с противником и начали стрельбу. На море такие вещи саркастически именуют «дружественным огнем». Были пострадавшие, причем на «Авроре» погиб корабельный священник.

Это событие, названное Гулльским инцидентом, привело к серьезному международному скандалу. А эскадра отправилась в дальнейший путь с нехорошим напутствием. Путь ее закончился возле острова Цусима.

Победитель в проигранном бою

Цусимское сражение стало катастрофой для русского флота. Но не для крейсера«Аврора». Он принял участие в бою, но остался на плаву и избежал плена.

Адмирал Рожественский, среди прочих своих ошибок, неправильно выстроил эскадру. В результате многие крейсера, и «Аврора» в том числе, не смогли сразу вступить в бой и помочь своим на начальном его этапе. Но затем корабль вступил в сражение и храбро противостоял атакам японских крейсеров на транспортные корабли русской эскадры. На нем 6 раз сбивали флаг, но команда поднимала его снова.

Корабль получил серьезные повреждения, но сохранил способность к самостоятельному ходу.

В один из моментов боя на нем загорелись патроны, но подающие матросы сумели предотвратить взрыв боеприпасов. Крейсер своим ходом сумел добраться до Филиппин, где был интернирован военными США. Но команде разрешили осуществлять ремонтные работы.

Потери в личном составе были значительными. Погибли 10 человек, еще 5 позже умерли от ранений. Раненых было 80 человек. Но и тут случилось невезение – единственным погибшим офицером оказался капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев, командир крейсера.

Он погиб одним из первых, и крейсер сражался под командованием сначала старшего штурмана, а затем старшего офицера А.К. Небольсина.

Экипаж

На крейсере Аврора был предусмотрен экипаж в 570 человек – 20 офицеров, остальные кондукторы и нижние чины. Жилые помещения предусматривали также размещение флагмана со штабом.

Для нижних чинов предусматривались подвесные койки в носовой части крейсера, для кондукторов – 5 двухместных кают (броневая палуба). Офицерский состав размещался в кормовой части судна. Продовольствие можно было запасти на 2 месяца.

1 декабря 2010 года Аврору вывели из состава ВМФ. Военный экипаж стал штатом – 3 военнослужащих и 28 гражданских.

Месть за пренебрежение

Получилось, что под Цусимой «Аврора» своеобразно отомстила командующему эскадрой адмиралу Рожественскому за пренебрежение. Командир эскадры придумал всем судам своего соединения разнообразные, зачастую оскорбительные, клички. Он не стеснялся вслух именовать корабли «Идиотами» и «Подхалимами». «Аврору» он особенно «любил», вероятно, за женственное имя. Поэтому в его лексиконе крейсер обозначался в качестве подзаборной… дамы с низкой социальной ответственностью.

При этом непредвзятые очевидцы отмечали, что крейсер производит хорошее впечатление, команда трудолюбива и расторопна, везде царит порядок.

Особенную сноровку на корабле проявляли в деле погрузки угля и всегда имели топливо с запасом.

Судьба восстановила справедливость. Команда «Авроры» под Цусимой показала себя с лучшей стороны, выдержав достойно опасный бой и сумев сохранить корабль. А Рожественский в самом начале сражения практически утратил контроль над его ходом. После окончания войны его отдали под суд за непрофессионализм, приведший к гибели эскадры, и признали виновным.

Флотская служба спасения

По возвращении в Россию в 1906 году «Аврора» была поставлена на ремонт – в Маниле работы не закончили. В ходе работ изменили вооружение – сняли всю бесполезную 37 мм артиллерию, оставив только две установки на шлюпках, удалили два 75 мм орудия. Были убраны еще два 75 мм орудия, вместо которых установили 152 мм установки. Исчез пережиток парусного флота – боевой марс, а также бортовые торпедные аппараты. Доработкам подверглись системы пожаротушения и бронирование.

В период между русско-японской и Первой мировой войной «Аврора» выполняла несколько необычные для военного корабля обязанности. Ее команде пришлось выступать в роли спасателей и пожарных.

В 1908 году во время заграничного рейда команда корабля оказывала помощь итальянцам, пострадавшим от знаменитого Мессинского землетрясения. В Италии высоко оценили помощь русских моряков, и в 1910 году пригласили крейсер в Мессину с целью вручить капитану памятную почетную медаль.

Но, когда «Аврора» прибыла в город, там неожиданно начался большой пожар. Команда крейсера оказалась расторопней итальянских пожарных и первой приступила к тушению. Второй медали у мессинцев не было, и они выразили свою благодарность в виде 1800 апельсинов и такого же числа лимонов. С этим приятным грузом «Аврора» пошла в испанский порт Малагу, и что же – там тоже возникло возгорание, с которым боролась и команда крейсера.

Время, свободное от спасательной деятельности, было посвящено дипломатии.

«Аврора» участвовала в торжествах по случаю коронации монарха Сиама (1911 год), перевозила из Италии великого князя Бориса Владимировича, входила в состав эскадры, демонстрирующей международную поддержку Крита. Важной составляющей службы корабля между войнами были учебные походы с учениками Морского корпуса.

Вооружение

Артиллерийское вооружение

Артиллерийское вооружение «Авроры» составляли восемь 152-мм с длиной ствола 45 калибров орудий системы Канэ, размещённых по одной на полубаке и юте и шесть на верхней палубе (по три с каждого борта). Максимальная дальность стрельбы орудия до 9800 м, скорострельность — 5 выстрелов в минуту при механической подаче снарядов и 2 выстрела — при ручной. Общий боезапас состоял из 1414 выстрелов. Снаряды по своему действию делились на бронебойные, фугасные и шрапнельные.

На верхней и батарейной палубах были установлены двадцать четыре 75-мм с длиной ствола 50 калибров орудий системы Канэ на вертикальных станках системы Меллера. Дальность стрельбы — до 7000 м, скорострельность — 10 выстрелов в минуту при механической подаче и 4 — при ручной. Их боекомплект насчитывал бронебойных 6240 патронов. На марсе и мостиках установлены 8 одиночных 37-мм орудия Гочкиса и две десантных 63,5-мм пушки системы Барановского. Для этих орудий соответственно имелось 3600 и 1440 патронов.

Минно-торпедное вооружение

Минные боевые средства включали в себя один надводный выдвижной торпедный аппарат, выстреливавший торпеды через яблоко форштевня, и два подводных траверзных щитовых аппарата, установленных побортно. Стрельба торпедами Уайтхеда производилась сжатым воздухом при скорости корабля до 17 уз. Наводка торпедных аппаратов производилась при помощи трёх прицелов (по одному для каждого аппарата), расположенных в боевой рубке. Боезапас составлял восемь торпед калибром 381 мм и дальностью хода 1500 м. Две из них хранились у носового аппарата, ещё шесть — в отделении подводных аппаратов.

В минное вооружение включались также 35 сфероконических мин заграждения, которые могли быть установлены с плотиков или шлюпок и катеров корабля. По бортам «Авроры» вывешивались на специальных трубчатых шестах противоминные сети заграждения, если крейсер находился на якоре на открытом рейде.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Внешняя связь корабля обеспечивалась сигнальными флагами, а также (реже) «боевыми фонарями Манжена» — прожекторами с диаметром зеркала 75 см. Основным назначением последних было освещение в тёмное время вражеских миноносцев. «Аврора» имела на вооружении шесть прожекторов. Для ночной дальней зрительной сигнализации на крейсере имелись два комплекта огней системы полковника В. В. Табулевича. Это новое для того времени средство состояло из двух фонарей красного и белого цветов. Для усиления силы света огней применялся специальный горючий порошок, позволявший при благоприятных метеорологических условиях видеть огни на расстоянии до 10 миль. Сигнализация осуществлялась передачей цифр по азбуке Морзе: точка обозначалась вспышкой белого фонаря, а тире — красного.

Наблюдение осуществлялось с помощью зрительных труб и биноклей.

Система управления артиллерийским огнем крейсера позволяла артиллерийскому офицеру управлять всей артиллерией корабля и каждым орудием в отдельности. Дистанция до цели измерялась с помощью закупленного в Англии дальномера системы Барра и Струда.

Мировая война недорогой ценой

Формально крейсер провоевал всю Первую мировую войну – «Аврора» входила в состав 2-й крейсерской бригады. Но реальных сражений в этот период на ее долю выпало немного. Одним из немногих боевых эпизодов стало патрулирование места аварии германского крейсера «Магдебург».

В составе бригады «Аврора» выходила на крейсерские патрулирования. Но принимать участие в боях ей приходилось нечасто (в основном в кампанию 1916 года).

В начале войны судно оборудовали рельсами и ангаром для хранения 150 мин заграждения. Изменили и состав вооружения – исчезли 16 ставших бесполезными в бою 75 мм орудий, проемы в бортах были заделаны. Вместо них установили четыре «шестидюймовки», позаимствованные у «Дианы». Летом 1915 года на корабль установили новые в то время «противоаэропланные» пушки калибра 40 мм (один ствол) и 75 мм (четыре штуки).

Но осенью 1916 года его поставили на ремонт, и империалистическая война для «Авроры» де-факто закончилась.

Платные услуги

В залах музея можно воспользоваться услугой аудиогида:

- прокат аудиогида на русском языке — 300 рублей;

- прокат аудиогида на иностранном языке — 600 рублей.

При покупке аудиогида берется залог в размере 1000 рублей, либо можно оставить водительское удостоверение.

Виртуальный тур по музею «Авроры» на панораме Google

Стоимость фото- и видеосъемки в залах и экспозиции музея:

- любительская фотосъемка (мобильные телефоны, планшеты, фотоаппараты) без фотовспышки и использования штатива — 100 рублей;

- видеосъемка (любительская видеокамера) — 200 рублей;

- профессиональная видеосъемка — 3000 рублей. в час (по предварительному согласованию).

Если вы планируете использовать фотографии в профессиональных или коммерческих целях, то вам необходимо согласовывать съемку с администрацией музея.

© Юлия

Менее привлекательная мишень

Мировая война вновь продемонстрировала странную везучесть корабля. Подобные интересные факты отмечают всю его биографию.

За время Первой мировой «Аврора» не получила значительных повреждений.

А вот ее «сестра» «Паллада» затонула в несколько секунд от попадания торпеды с немецкой подводной лодки.

Подобное везение сопровождало корабль и в годы Великой Отечественной войны. Численность его команды к моменту начала войны составляла всего 260 человек, потом еще сократилась (моряков отправляли на фронт с устаревшего судна). Но все же на нем было 10 орудий 130 мм, 2 зенитки 76,2 мм, два орудия общего назначения того же калибра, 3 пушки 45 мм. В июле, по мере приближения врага к Ленинграду, 9 из 10 орудий главного калибра свезли на берег в районе Дудергофа.

Их обслуживали моряки-авроровцы. Орудия получили название батарея «А» (от названия крейсера). С начала сентября 1941 года батарея активно наносила удары по приближающемуся противнику. 11 числа того же месяца она была атакована врагом, но продержалась 8 дней, причем моряки при нехватке боеприпасов старались портить орудия. Из 165 человек личного состава батареи уцелело после боя лишь 25.

Сам крейсер входил в систему противовоздушной обороны Ораниенбаума. Данные по результатам его деятельности неточны, но есть сведения, что «Авроре» удавалось сбивать вражеские самолеты.

При этом гитлеровцы не обращали на нее особого внимания – подумаешь, древний крейсер! И это нацисты, понимающие значение идеологии и морального фактора, мечтающие о символическом параде на Красной площади! Они почему-то не догадались, что моральное воздействие потопления «Авроры» на Красную армию и граждан СССР будет не меньше, чем от падения Москвы!

Конечно, корабль обстреливали. «Аврора» находилась под огнем (воздушным и артиллерийским) с середины сентября. Она получила существенные повреждения, даже села на грунт. Командир, капитан 3 ранга Саков, в конце месяца решил свезти команду на берег, но был арестован и расстрелян «за паникерство».

Команда продержалась на крейсере до ноября, а далее была оставлена только вахта у зенитного орудия.

Однако повреждения крейсера были не настолько серьезными, чтобы он затонул. После окончания блокады «Аврору» сняли с грунта и в 1944 году поставили на ремонт.

Цена на билеты в музей крейсера «Аврора» в 2022 году

Входной билет для граждан РФ и СНГ с осмотром основной экспозиции:

- взрослые — 400 рублей;

- школьники и студенты — 200 рублей.

Входной билет для иностранных граждан с осмотром основной экспозиции:

- взрослые — 600 рублей;

- школьники и студенты — 400 рублей.

Льготные категории посетителей (бесплатный вход):

- Герои Советского Союза;

- Герои Российской Федерации;

- инвалиды I и II групп;

- инвалиды-колясочники;

- многодетные семьи (от 3 детей и более);

- курсанты военно-учебных заведений;

- воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ;

- воспитанники кадетских корпусов;

- сотрудники музеев Российской Федерации;

- дети до 7 лет.

Билеты и аудиоэкскурсии

Подробная информация о билетах и льготах на официальном сайте музея

© Юлия

Сигнальщик новой эпохи

Истории про крейсер «Аврора» дети СССР слушали уже в детском саду. Причина была уважительная – корабль ассоциировался с началом революции, был ее признанным символом.

Революционные настроения на корабле возникали еще во время первой русской революции, в период стоянки на Филиппинах и сразу после возвращения в Россию. Но тогда офицерам удалось успокоить матросов, пообещав им скорую демобилизацию (это было выполнено) и ознакомив с царским манифестом от 17 октября. Но вторая революция изменила положение.

Во время начала Февральской революции 1917 года крейсер находился на ремонте возле Адмиралтейского завода. Матросы решили поддержать начавшуюся там забастовку. Но командир, М.И.Никольский, придерживался другой точки зрения. Когда матросы не послушались его приказа и попробовали сойти на берег, он начал стрелять по ним из револьвера.

Дело закончилось плохо – восставшая команда убила капитана. Бунт погубил и еще одного офицера. Но это не означает, что на «Авроре» воцарилась анархия. Командиры теперь избирались корабельным комитетом, но крейсер остался полностью дееспособным.

Иначе Временный революционный комитет не поручил бы ему вечером 24 октября 1917 года выстрелом подать сигнал о приготовлении к штурму Зимнего дворца. Для этого нужно было отойти от заводского причала и пройти по реке, что без должного руководства и слаженной работы команды сделать бы не удалось. Также моряки «Авроры» провели работу по сведению Николаевского моста, разведенного юнкерами.

Экскурсионное обслуживание

Для всех экскурсий необходимо дополнительно покупать входной билет для каждого посетителя!

Для граждан РФ и СНГ:

- взрослая группа до 20 человек — 250 рублей с человека;

- группа до 20 человек (школьники, студенты) — 100 рублей с человека;

- тематическая лекция-экскурсия для группы до 20 человек — 300 рублей с человека;

- авторская или индивидуальная лекция-экскурсия для группы до 20 человек — 2000 рублей с группы.

Для иностранных граждан:

- обзорная экскурсия (группа до 20 человек): на английском языке — 500 рублей с человека, на русском языке — 400 рублей с человека;

- тематическая лекция-экскурсия (группа до 20 человек): на английском языке — 600 рублей с человека, на русском языке — 500 рублей с человека;

- индивидуальная, авторская лекция-экскурсия (группа от 1 до 5 человек): на английском языке — 3000 рублей с группы, на русском языке — 2500 рублей с группы.

Отели рядом с крейсером «Аврора»

Убийственный выстрел по прошлому

Единственный выстрел возле Зимнего дворца разом превратил «Аврору» в самый известный корабль мира. О нем рассказывают много легенд. Советская власть считала его точкой отсчета новой исторической эпохи. После распада СССР пушка «Авроры» была ославлена преступницей, осмелившейся стрелять по культурному достоянию человечества. Но при этом мало кому известны подробности об этом событии.

Выстрел был.

Он должен был служить сигналом к началу завершающего этапа захвата власти большевиками. Но не к штурму Зимнего. Штурм начался позже, а пушка лишь передала сигнал «боевая готовность».

Никакого вреда зданию Зимнего дворца она не нанесла. К моменту начала революции в феврале корабль находился на ремонте, боевые снаряды с него были выгружены. Позже их не грузили из-за революционных настроений в команде.

Выстрел был холостым, и не мог стать причиной разрушений! Целью был захват дворца, а не его разрушение или повреждение.

Испытания

Заводскими испытаниями занялись 8 августа 1902 года. Проверяли главные машины, устраняли девиацию, выправляли поврежденный правый винт, проводили другие доработки.

4 октября крейсер был готов к приемным испытаниям. Официально их началом стало 10 октября. Комиссия выявила ряд недостатков, исправить которые следовало за 2 недели.

Испытания повторили 25 октября. Прошли они успешно, но 6-часовой режим полного хода выдержан не был, поэтому крейсер был выведен из кампании, а экипаж переведен в казармы на берегу.

Следующую попытку произвели 9 ноября 1902 года. 6-часовые испытания крейсер выдержал, но машина не была принята в казну из-за расхождений с реальными условиями эксплуатации. Кампания была окончена, поэтому Морской технический комитет долго рассматривал дело. Решение приняли только в марте 1903 года – испытания перенесли на лето.

Итоговые испытания провели 14 июня. Крейсер успешно выдержал 6-часовой режим. В последующие дни совершали еще по одному пробегу – всего 4 раза. За это время контрактная скорость так и не была достигнута. Неисправности легко устранили.

Крейсер относится к Российскому императорскому флоту официально с 16 июня 1903 года. Испытания выявили еще один недочет – гребные валы бортовых машин располагались так, что в узостях управлять кораблем было сложно.

В начале июля начали монтировать рефрижераторную установку. 10 июля совершили контрольный выход с опробованием торпедных аппаратов. К сентябрю оставалось только ввести в действие рефрижераторную машину.

Последним испытанием стало плавание от Кронштадта к северной точке Борнхольма (остров) и обратно. Корабль в непрерывном пробеге прошел 1158 миль. Плавание заняло 5 дней (13-18 сентября). Контрольное испытание доказало исправную работу всех механизмов.

Долгая одиссея символа революции

После своего легендарного выстрела «Аврора» осталась в строю. Кроме участия в Великой Отечественной войне, она сумела совершить еще немало славных дел и исполнить немало противоречивых ролей.

- В 1923 году прошло перевооружение «Авроры». 152-миллиметровый главный калибр был заменен 130-миллиметровой артиллерией.

- Крейсер обогнул в 1924 году Скандинавский полуостров и пришел в Мурманск под красным флагом. На другие страны он действовал тогда так же, как мог бы подействовать на быка на корриде.

- С 1928 года «Аврора» стала учебным кораблем – первое время на ходу, потом (с 1935 года) на приколе.

- Корабль – звезда экрана. Он играл самого себя в фильме «Октябрь» (1927 год) и «Варяга» в «Крейсере «Варяг» (1946 год). Ради последней роли ему приделали дополнительную бутафорскую трубу (у «Авроры их 3, а у «Варяга» было 4). Даже для самых маленьких зрителей мультипликаторы СССР создали мультфильм «Аврора». Он сейчас позабыт, но песня из него звучит и звучит: «Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей»…

- В 1948 году «Аврора» превратилась в резиденцию выпускников Нахимовского училища. Вхождение в состав команды крейсера означало для них последний этап подготовки. Тогда же «Аврора» стала на прикол на Большой Невке. Предполагалось, что с этой стоянки она не уйдет никогда, но сегодняшний день изменил ситуацию.

- В 1956 году на корабле был открыт музей – филиал Военно-морского музея.

- «Аврора» награждена орденами Красного Знамени и Октябрьской революции. Вторая награда тем более уместна, что изображение крейсера является важнейшей ее частью.

- Крейсер изображали на юбилейных монетах 1967 года, посвященных 50-летию революции.

- После распада СССР крейсер превратился в зону отдыха для «нового» руководства города. Этому не мешало даже поднятие над ним в 1992 году Андреевского флага. Но безобразие длилось недолго. В 2010 году «Аврора» окончательно обрела музейный статус. Корабль является объектом российского культурного наследия.

Злые языки говорят, что нынешний корабль не имеет ничего общего с той «Авророй», что сражалась под Цусимой и стреляла по Зимнему. Дескать, многочисленные переделки превратили ее в копию. Действительно, старый корабль не мог просуществовать 100 лет без капитального ремонта. Кроме упомянутых модернизаций, на крейсере полностью меняли деревянные части корпуса и металлическую обшивку подводной части (они сгнили от времени).

После постановки на вечную стоянку с него сняли ходовые машины и котлы, значительную часть оборудования заменили копиями. Копиями являются и орудия крейсера – они только отображают особенности его изначального вооружения. Пушки специально изготавливали по старым чертежам и устанавливали на крейсер ради исторической достоверности.

Но это неважно. Сейчас «Аврора» – не боевая единица, а символ. Ее историческое значение – не в возрасте металла и достоверности оборудования, а в действиях, совершенных командой этого корабля.

Сегодня, его внешний облик вполне соответствует историческому.

В этом можно убедиться, просмотрев сохранившиеся фотографии, на которых запечатлена «Аврора» времен войны с Японией и похода в Мессину.

Роль «Варяга»

После снятия блокады Ленинграда летом 1944 года появилось постановление в отношении крейсера. Оно гласило, что «Аврора» должна была стать музеем-памятником истории флота и одновременно учебным кораблем базы Нахимовского училища. Местом её расположения была выбрана Петроградская набережная. Но новая жизнь в качестве музея у крейсера началась со съемок в фильме. В 1945 году начались съемки фильма о крейсере «Варяге». Эту роль отдали «Авроре». Для этого на ней установили фальшивую трубу и дополнительное оборудование. В 1948 году крейсер установили у Нахимовского училища на Большой Невке. После 1960 года крейсер включили в число охраняемых государством памятников. В это время крейсер перестает быть базой Нахимовского училища.

Не стареют душой ветераны

Можно по-разному относиться к коммунистической идее и СССР. Но было что-то в историческом выстреле «Авроры», что не позволяет отодвинуть старый корабль в запасник истории.

Весь мир сегодня знает, где находится крейсер «Аврора» и как он выглядит. Уже 100 лет масштабность любого исторического события сравнивают с его выстрелом. Среди символов Санкт-Петербурга корабль «Аврора» – самый молодой, но при том самый узнаваемый.

Силуэт крейсера украшает орден Октябрьской революции, которым по справедливости гордятся ветераны Великой Отечественной и многие важнейшие промышленные предприятия. Старшее поколение россиян никогда не забудет чистейшего юного голоса, воплощения их счастливого детства: «Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой?»

В 2014 году его поставили на очередной ремонт. Министр обороны С.Шойгу заявил при этом, что, в числе прочего, крейсеру вернут ходовые машины, давно замененные макетами. Разменяв второй век возраста, «Аврора» вновь готова сняться с якоря.

Каждый год в День Военно-морского флота старый крейсер принимает парад балтийских кораблей – непотопляемый флагман непобедимой страны.

Став официально музеем, «Аврора» не утратила и статуса боевого корабля – противоречий тут нет.

«Аврора» не оставит город на Неве. Может, она и изменилась со времени своего легендарного выстрела. Но крейсер продолжает символизировать ту же идею – борьбы за уважение к труду и людям труда. Патрули в черных бушлатах с грозным названием на бескозырках готовы прийти за теми, кто наживается неправедно и жаден без меры. Не это ли снится сейчас старому крейсеру?

Где находится крейсер сейчас

В современной истории корабля последним событием стал ремонт 2014 года. 21 сентября крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге был отбуксирован в ремонтный док Кронштадтского завода. Первый этап ремонта завершился 26 ноября, после чего к достроечной стенке его отбуксировали для продолжения работ.

На свой пост судно вернулось 26 ноября 2016, где и сейчас находится крейсер «Аврора». Выступает легендарная машина в виде музея и памятника кровопролитным событиям человеческой истории в целом и российской в частности.