Люди, которые следят за лентой новостей, довольно часто слышат в описании чрезвычайных событий и происшествий такие слова, как фугас, мина фугасного или осколочно-фугасного действия. Сегодня в эпоху расцвета террористической угрозы, что такое фугас знают не только взрослые, но дети. Фугасная мина стала излюбленным орудием террористов, посредством которого можно держать в страхе население городов, нанося болезненные удары по объектам социально-общественной инфраструктуры. Хотя еще буквально каких-то лет 20 назад подобная терминология была уделом военных и в большинстве случаев о фугасах мы слышали только в сводках из зоны военных конфликтов.

Простейший фугас

Несмотря на то, что тактика ведения боевых действий претерпела существенные изменения, фугасы продолжают использоваться, как средство сдерживания наступления противника. Артиллерия всех калибров массово используют боеприпасы осколочного действия. На оснащении танковых подразделений и сил ПТО продолжают оставаться бронебойно-фугасные боеприпасы.

Способность в считанные доли секунды нанести огромные разрушения и вызвать значительные людские потери делает фугас основным огневым средством поражения.

Поражающий эффект

Фугасные боеприпасы действуют разрушительной силой газов разрывного заряда и частично силой удара в преграду. В соответствии с этим мощность фугасного снаряда определяется весом и качеством взрывчатого вещества, заключенного в его оболочке, что и определяет основное требование, предъявляемое к таким снарядам. Увеличение мощности фугасных снарядов в пределах одного калибра возможно путём увеличения ёмкости камеры для разрывного заряда и применения более мощного взрывчатого вещества.

Объём камеры снаряда можно увеличить удлинением цилиндрической части снаряда и уменьшением толщины его стенок. Однако длина цилиндрической части ограничена общей длиной снаряда, обусловленной его устойчивостью на траектории. Тем не менее длинная цилиндрическая часть является характерной особенностью фугасных снарядов. Уменьшение толщины стенок оболочки фугасного снаряда ограничено требованием его прочности при выстреле. В связи с этим применение фугасных снарядов в мортирах и гаубицах является более выгодным, нежели в пушках, из-за высоких давлений, развивающихся в последних при выстреле.

Особенности конструкции фугасных боеприпасов

Фугасное действие снарядов требует задержки срабатывания взрывателя, поэтому все взрывные соединения, применяемые для фугасных снарядов, должны быть нечувствительны к ударам. Это в полной мере относится и к обычным снарядам, так как в противном случае их просто разорвет в канале пушки.

Боеприпасы имеют ограниченный срок годности. В тоже время в них используются очень стойкие химические взрывчатые соединения, спрятанные в герметичный корпус. Срок годности по нормативам специально занижен в разы. Это сделано для надежности, так как просроченный снаряд становится более чувствителен к ударам, и вероятность его разрыва в канале пушки увеличивается. Теоретически, стрельба просроченными снарядами возможна, но обращаться с ними нужно очень аккуратно, и при выстреле в зоне поражения не должно быть людей.

Химия и физика взрыва

Но всё же главной поражающей силой осколочно-фугасной гранаты является заключённое в ней взрывчатое вещество бризантного типа. После отработки заданной установкой задержки взрыватель срабатывает и по материалу взрывчатого вещества со скоростью около 6,7—7 км/с пробегает волна детонации — с физико-химической точки зрения комбинация из «обычной» сверхзвуковой ударной волны и инициированного ей фронта экзотермической химической реакции. По своей сути молекула тринитротолуола является метастабильным образованием с уже находящимися в её составе тремя нитрогруппами NO2, которые аккумулируют в себе значительную долю энергии и способны выделять активный кислород в окислительно-восстановительных реакциях. Проходящая при детонации тринитротолуола химическая реакция может быть записана в виде:

2 C7H5N3O6 → 3 N2 + 5 H2O + 7 CO + 7 C

Как видно из формулы, в числе газообразных её продуктов присутствуют азот, вода и угарный газ. Малое содержание кислорода в молекуле тринитротолуола приводит к недостаточному окислению углерода (отсюда наличие угарного газа и сажи), поэтому очень часто в снаряжении осколочно-фугасных снарядов (ОФ-350 не исключение) используется аммотол — смесь тринитротолуола с нитратом натрия HNO3 (натриевой селитрой). Дополнительный кислород позволяет окислить углерод полностью и получить больше газообразных продуктов реакции. Но даже и без этого тринитротолуол является мощным взрывчатым веществом. Сделаем некоторые количественные оценки применительно к нашему случаю. 6 кг тринитротолуола при плотности 1,6 г/см³ занимают объём 3750 см³ (такой объём как раз имеет куб со стороной 15,3 см — весьма близко к калибру ОФ-530, хотя в действительности её камора имеет бутылкообразную, но без горлышка, осесимметричную форму). Молярная масса тринитротолуола составляет 0,227 кг/моль, таким образом количество тринитротолуола в каморе составляет 26,4 моль. Теперь воспользуемся химической формулой реакции и увидим, что каждые два моля тринитротолуола после детонации дают 3 моля азота, 5 молей водяного пара и 7 молей угарного газа. Как известно из химии, каждый моль газа при нормальных условиях занимает объём в 22,4 литра. В итоге 6 кг тринитротолуола порождают 39,6 молей азота, 66 молей водяного пара и 92,4 моля угарного газа, которые все вместе займут 4435 литров объёма при нормальных условиях. 1 литр равен 1 кубическому дециметру, т. е. 1000 см³. Посмотрим, насколько наша теоретическая оценка отклонилась от опытных данных — известно, что 1 кг тринитротолуола порождает 975 литров результирующих газов при нормальных условиях, т. е. 6 кг дадут 5850 л. Оценка оказалась с ошибкой порядка 20—25% вследствие условности, принятой в формуле химической реакции. Известно, что процесс самоокисления тринитротолуола более сложен, в его выходных продуктах есть также и газообразные оксиды азота, и углеводороды. Но в итоге образовавшиеся после детонации газы оказались зажатыми в объёме, который в 1560 раза меньше нужного, да ещё и нагретыми до температуры порядка 3700 °С. Используя известное из физики уравнение состояние идеального газа:

p1 × V1 / T1 = p2 × V2 / T2

можно рассчитать их давление на стенки гранаты: p1 = 100 кПа, V1 = 5850 л, T1 = 288 K (15°С), V2 = 3,75 л, T2 = 3700 K. В итоге p2 ≈ 2004000 кПа ≈ 20 тыс. атм. А поскольку сильно сжатый газ далеко не идеален, то относительно реальной ситуации оценка оказалась на порядок заниженной: опыт даёт давление при разрыве заряда тринитротолуола давление в 10 раз большее — 200 тыс. атм. Такого давления корпус гранаты не выдерживает, боеприпас прекращает своё существование как единое тело и представляет собой осколки корпуса и плотный сгусток горячих газов, который стремится расшириться в своём объёме и прийти к термодинамическому равновесию с окружающей средой.

Конструкция

Фугасные снаряды обладают наиболее тонкостенными оболочками, высоким коэффициентом наполнения, высокой относительной массой разрывного заряда и малой относительной массой снаряда.

По конструктивному оформлению фугасные снаряды наземной артиллерии средних калибров бывают цельнокорпусными, с привинтной головкой или ввинтным дном и очком под головной взрыватель, а снаряды крупных калибров — со сплошной головной частью, ввинтным дном и очком под донный взрыватель или с привинтной головкой и ввинтным дном и очком под головной взрыватель. Снаряды крупных калибров, кроме того, могут иметь два очка: под головной и донный взрыватели; применением двух взрывателей обеспечиваются безотказность действия и полнота разрыва снаряда.

Малокалиберные фугасные снаряды в авиационной артиллерии впервые были применены немцами в 20- и 30-мм авиационных пушках во время Второй мировой войны. Корпус 20-мм снаряда тонкостенный, штампованный, с выдавленными на нём канавками для ведущего пояска и кернения дульца гильзы. Дно корпуса для повышения прочности при выстреле делается полусферической формы. Центрующих утолщений на корпусе нет, и центрование снаряда в канале ствола производится центрующим утолщением на взрывателе и ведущим пояском. Взрыватель соединяется со снарядом при помощи переходной втулки, закрепленной в корпусе.

Необходимая прочность таких снарядов при выстреле достигалась за счет применения корпуса из металла с высокими механическими свойствами[источник не указан 1036 дней

] и его термической обработки.

Появление в 1940-х годах в малокалиберной авиационной артиллерии фугасных снарядов объясняется повышенным поражающим действием этих снарядов по сравнению с осколочными ввиду малой чувствительности современных самолетов к поражению осколками[источник не указан 1036 дней

]. Поэтому следует считать целесообразным[

когда?

] всемерное повышение фугасности малокалиберных осколочных снарядов зенитной и авиационной артиллерии. Применение фугасных снарядов в наземной артиллерии целесообразно лишь в орудиях калибра от 120 мм и выше, так как незначительный вес разрывного заряда снарядов меньшего калибра не обеспечивает разрушения даже самых лёгких полевых укрытий[

источник не указан 1036 дней

].

Типы осколочных поражающих элементов

В качестве осколочных поражающих элементов в боеприпасах используется металл. Самый дешевый вариант для крупнокалиберной артиллерии использует чугун и сталь. Так называемая рубашка и корпус снаряда одновременно разрывается от действия ВВ и превращается в осколки. Ручные осколочные гранаты используют алюминий. Там важен малый вес боеприпаса. Специализированные противопехотные снаряды имеют стальные шарики. Наконец, самый экзотический и дорогой вариант – вольфрамовые шарики, стальные дротики и другие поражающие элементы. Эта конструкция используется в зенитных ракетах, а также в специализированных снарядах для поражения радиолокационных станций.

Несколько слов о шрапнели

При разрыве стандартного осколочно-фугасного снаряда сложно гарантировать равномерное распределение осколков. Чтобы решить эту проблему, британский военный Генри Шрапнель изобрел особый вид этого боеприпаса, который впоследствии назвали его именем. Этот вид осколочно-фугасного снаряда дополнительно оснащен готовым комплектом поражающих элементов и соединений. Максимально эффективно шрапнель действует на незначительной высоте. В современных вариантах поражающему элементу придается форма оперенной пирамидки. В таком виде шрапнель успешно поражает даже цели, которые защищены легкой броней.

Взрыватель

Долгое время единственным используемым взрывателем являлся ударный взрыватель, срабатывавший при попадании снаряда в цель.

Ударные взрыватели наиболее просты и надёжны. Большинство взрывателей этого типа возможно выставить на контактный или замедленный режим. В первом случае взрыв происходит при первом касании о препятствие и предназначен для поражения объектов вокруг преграды. Во втором случае снаряд заглубляется в цель и только там происходит детонация — это позволяет эффективно разрушать фортификационные сооружения и здания.

Однако, данный тип взрывателей имеет существенный недостаток — при падении в вязкую среду снаряд может либо вообще не взорваться (с чем связано большое количество неразорвавшихся снарядов на местах бывших боевых действий), либо взорваться слишком поздно, при значительном углублении в среду — поражающий эффект при этом близится к нулю.

Значительным шагом вперёд стала разработка дистанционных взрывателей. Данные взрыватели подрывают боеприпас на определённом удалении от пушки, тем самым обеспечивая принципиально новые возможности применения ОФС. Наиболее значительными являются возможности уничтожения вертолётов из танковых пушек, возможность вести огонь на большую дальность по очень крутым траекториям, а также возможность уничтожения скоплений живой силы противника на открытой местности.

Российские танки Т-80УК и Т-90 оборудуются системой «Айнет», обеспечивающей подрыв ОФС в заданной точке траектории. Установка взрывателя проводится в автоматическом режиме, от наводчика требуется лишь замерить дальность лазерным дальномером. Практика показывает, что расход снарядов на каждую цель при этом уменьшается примерно вдвое.

Особенности осколочного снаряда

Подобный вид боеприпаса предназначен прежде всего для поражения живых целей. Он применяется в орудиях, калибры которых относятся к малым или средним. Осколочный снаряд может иметь готовый дополнительный поражающий элемент. В его качестве обычно используются кубики, шарики, иголки и другие предметы, причиняющие дополнительный ущерб противнику. Такой вид снарядов чаще всего применяется именно для уничтожения живой силы. Главным предъявляемым к подобным боеприпасам требованием является эффективность поражающей силы содержащихся в них осколков. Помимо их количества учитывается и дальность, на которую они могут разлететься при взрыве. Этот тип снаряда значительно проигрывает фугасному по коэффициенту наполнения и величине взрывного заряда.

Смешанные типы боеприпасов

Сегодня значительно снизилось количество боеприпасов, при заряде которых используется только фугас. Снаряд смешанного типа обладает гораздо более высокими поражающими характеристиками и лучшей эффективностью. Благодаря этому подобные боеприпасы широко распространены. Говоря о том, что такое фугас, следует учитывать, что существует несколько видов снарядов, при создании которых используется этот тип заряда. Некоторые из них являются смешанными. К таким, например, относятся осколочно-фугасные и бронебойно-фугасные.

Первые являются наиболее универсальными и часто применяемыми. Для них предусмотрены фугасный, осколочный и замедленный типы действия. К достоинствам таких снарядов можно отнести сравнительно низкую стоимость. Они часто используются в действующей армии при организации военных учений. Однако за счет универсальности подобные боеприпасы существенно уступают снарядам, которые рассчитаны только на один вид поражения цели, в разрушающей силе. Что же касается бронебойно-фугасных снарядов, то их предназначение состоит в поражении различных укреплений и бронированной техники. Широкое распространение они получили в Великобритании, где и были изобретены. В настоящее время интерес к ним заметно снизился по причине небольшой поражающей силы.

Взрыватели фугасных снарядов

Первым взрывателем осколочно-фугасных боеприпасов был обычный фитиль, который поджигался при выстреле из пушки и инициировал подрыв ВВ через определенное время. Однако после появления нарезных орудий и снарядов конической формы, что гарантировало встречу с препятствием передней части корпуса, появились взрыватели ударного действия. Их преимущество заключалось в том, что подрыв ВВ происходил сразу после контакта с преградой. Для разрушения ударные взрыватели оснастили замедлителем. Это позволяло боеприпасу сначала проникнуть внутрь препятствия, тем самым резко усиливая его эффективность. Оснастив фугас с таким взрывателем более массивным корпусом с толстыми стенками (что позволяло, за счет кинетической энергии, проникать глубоко в стены долговременных огневых точек), получили бетонобойный снаряд.

Кстати, на начальном этапе Великой Отечественной войны при помощи 152-миллиметровых бетонобойных снарядов успешно боролись с немецкой бронетехникой. При попадании в средний или легкий немецкий танк снаряд, за счет своего веса, сначала разрушал машину, срывал башню, а потом взрывался. Недостатком ударных взрывателей было то, что при попадании в вязкую почву (например, болото) они не срабатывали. Эту проблему смог устранить дистанционный взрыватель, позволяющий произвести подрыв боеприпаса на определенном расстоянии от среза ствола орудия. В настоящее время данный тип детонатора применяется практически во всех ОФС. Он позволяет, например, вести стрельбу из танковых пушек по воздушным целям (вертолетам).

Перспективные разработки

В сфере взрывчатых соединений давно достигнут теоретический предел, поэтому усилия разработчиков направлены на другие аспекты. Основных направлений два. Это разработка управляемых снарядов и усовершенствование взрывателей. Из управляемых снарядов ВПК России пока выпускает только один вариант – снаряд «Краснополь». Эта модель очень хорошо себя показала на испытаниях. Сейчас объем ее выпуска составляет десятки тысяч экземпляров. Во всех других технологичных армиях мира есть свои конструкции управляемых фугасных снарядов.

Усовершенствование взрывателей направленно на регулирование глубины подрыва. Если взрыв будет при первом же контакте с поверхностью, то это не фугасный снаряд. Излишнее заглубление тоже нежелательно. Например, при ведении боевых действий в городах это приводит к тому, что снаряды разрываются в подвалах зданий или слишком сильно заглубляются в грунт. Устранить все эти недостатки можно, либо сделав регулируемый взрыватель, либо применив дистанционное управление.

Классический пример регулируемого взрывателя — противолодочные гранаты, бомбы и снаряды. Перед выстрелом у них вручную выставляется глубина взрыва в зависимости от глубины обнаруженной цели. Так как скорость движения снаряда в воде мало зависит от дистанции выстрела, то этот способ достаточно точный. В регулируемые взрыватели встроена система задержки на простых механизмах, например, как в ручной гранате.

Снаряд с радиоподрывом взорвется там, где обычный пролетит мимо. Система радиоподрыва отрабатывается для зенитных снарядов со времен Второй мировой войны.

Взрыватели с дистанционным управлениям используют радиоканал. Образцовым вооружением данного класса можно считать систему «Айнет». Такой снаряд может поразить цели, неуязвимые для обычных снарядов. В боевых условиях наиболее опасны замаскированные на местности расчеты с ПТУР, например, «Джавелин». Их нужно максимально быстро обнаружить и поразить. С системой «Айнет» это делается одним выстрелом из основной танковой пушки.

Конструкция и принцип действия

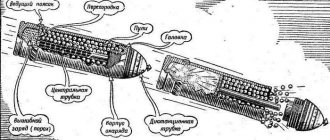

Устройство бронебойно-фугасного снаряда

По своей конструкции бронебойно-фугасный снаряд в целом схож с обычным фугасным, однако в отличие от последнего имеет корпус со сравнительно тонкими стенками, рассчитанный на пластичную деформацию при встрече с преградой, и всегда только донный взрыватель. Заряд бронебойно-фугасного снаряда состоит из пластичного взрывчатого вещества и при встрече снаряда с преградой «растекается» по поверхности последней. Вопреки расхожему мифу, увеличение угла брони негативно сказывается на пробитии и заброневом действии бронебойно-фугасных снарядов, что можно увидеть, к примеру в документах по испытанию британского 120mm орудия L11.

После «растекания» заряда он подрывается донным взрывателем замедленного действия, создавая давление продуктов взрыва до нескольких десятков тонн на квадратный сантиметр брони, в течение 1—2 микросекунд падающее до атмосферного. В результате этого в броне образуется волна сжатия с плоским фронтом и скоростью распространения около 5000 м/с, при встрече с тыльной поверхностью брони отражающаяся и возвращающаяся как волна растяжения. В результате интерференции волн происходит разрушение тыльной поверхности брони и образование отколов, способных поразить внутреннее оборудование машины или членов экипажа. В некоторых случаях может происходить и сквозное пробитие брони в виде прокола, пролома или выбитой пробки, однако в большинстве случаев оно отсутствует. Помимо этого непосредственного действия, взрыв бронебойно-фугасного снаряда создаёт ударный импульс, действующий на броню танка и способный вывести из строя или сорвать с места внутреннее оборудование, либо нанести травмы членам экипажа.

Эффективность воздействия по бронецелям, в американских документах, оценивается как до 1.3 от калибра.

Сколы с внутренней стороны брони от воздействия на неё бронебойно-фугасных снарядов

Благодаря своему принципу действия, бронебойно-фугасный снаряд эффективен против гомогенной брони и, как и у кумулятивных снарядов, его действие мало зависит от скорости снаряда и, соответственно, дистанции стрельбы. В то же время, действие бронебойно-фугасного снаряда малоэффективно против комбинированной брони, плохо передающей волну взрыва между своими слоями, и практически неэффективно против разнесённой брони. Даже против обычной гомогенной брони эффективность заброневого действия бронебойно-фугасного снаряда может быть значительно снижена или даже сведена на нет установкой противоосколочного подбоя с внутренней стороны брони.

Ещё два недостатка бронебойно-фугасного снаряда вытекают из его конструктивных особенностей. Тонкостенный корпус снаряда вынуждает ограничивать его начальную скорость по сравнению с другими видами боеприпасов, в том числе кумулятивными, до менее чем 800 м/с. Это приводит к снижению настильности траектории и увеличению полётного времени, что резко уменьшает шансы поражения движущихся бронированных целей на реальных дистанциях боя. Второй недостаток связан с тем, что бронебойно-фугасный снаряд, несмотря на значительную массу заряда взрывчатого вещества, обладает сравнительно малым осколочным, так как его корпус имеет тонкие стенки, а его механические свойства рассчитаны прежде всего на деформацию, а не на эффективное образование осколков, как в специализированных осколочно-фугасных или многоцелевых кумулятивных снарядах. Соответственно, недостаточным оказывается действие снарядов против живой силы противника, что рассматривается как серьёзный недостаток бронебойно-кумулятивных снарядов, так как с отказом на подавляющем большинстве западных танков от осколочно-фугасных снарядов, роль последних в борьбе с живой силой ложится на кумулятивные или бронебойно-фугасные снаряды.

Ещё один кумулятивный миф

На заре практического использования кумулятивных боеприпасов, в годы Второй мировой войны, их вполне официально именовали «бронепрожигающими» , поскольку в те времена физика кумулятивного эффекта была неясна. И хотя в послевоенный период было точно установлено, что кумулятивный эффект никакого отношения к «прожиганию» не имеет, отголоски этого мифа встречаются до сих пор в обывательской среде. Но в целом можно считать, что «бронепрожигающий миф» благополучно скончался. Однако «свято место пусто не бывает» и на смену одному мифу в отношении кумулятивных боеприпасов немедленно явился другой…

На этот раз «на поток» было поставлено производство фантазий о действии кумулятивных боеприпасов по экипажам бронеобъектов. Основные постулаты фантазёров таковы: • экипажи танков якобы убивает избыточным давлением, создаваемым внутри бронеобъекта кумулятивным боеприпасом после пробития брони; • экипажи, которые держат люки открытыми, якобы остаются в живых благодаря «свободному выходу» для избыточного давления. Вот образчики таких высказываний с разных форумов, сайтов «знатоков» и печатных изданий (орфография оригиналов сохранена, среди цитируемых есть весьма авторитетные печатные издания):

«- Вопрос знатокам. При поражении танка кумулятивным боеприпасом, какие поражающие факторы действуют на экипаж? — Избыточное давление в первую очередь. Все остальные факторы сопутствующие»;

«Полагая, что сама по себе кумулятивная струя и фрагменты пробитой брони, редко поражают более чем одного члена экипажа, я бы сказал, что основным поражающим фактором было избыточное давление…, вызванное кумулятивной струей…»;

«Так же следует заметить, что высокая поражающая мощь кумулятивных зарядов объясняется тем, что при прожигании струёй корпуса, танка или иной машины, струя устремляется внутрь, где она заполняет всё пространство (на пример в танке) и вызывает сильнейшие поражения людей…»; «Командир танка сержант В.Руснак вспоминал: «Это очень страшно, когда кумулятивный снаряд попадает в танк. «Прожигает» броню в любом месте. Если люки в башне открыты, то огромная сила давления выбрасывает людей из танка…»

«…меньший объем наших танков не позволяет снизить воздействие ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (фактор ударной волны не рассматривается) на экипаж, и что именно повышение давления его убивает…»

«На что расчет зделан, из-за чего фактическая смерть должна наступить, если каплями неубило допустим, пожар не возник, а давление избыточное или же рвет просто на куски в замкнутом пространстве, или черепушка изнутри лопнет. Там вот что-то хитрое именно с этим избыточным давлением связанно. Из-за чего и люк открытым держали»;

«Люк открытый иногда спасает тем что через него может выкинуть танкиста взрывная волна. Кумулятивная струя может просто пролететь сквозь тело человека это во-первых, а во вторых когда за очень малое время давление очень сильно возрастает + нагревается все вокруг выжить очень маловероятно. Из рассказов очевидцев у танкистов рвет башню, глаза вылетают из глазниц»;

«При поражении бронеобъекта кумулятивной гранатой поражающими экипаж факторами являются избыточное давление, осколки брони и кумулятивная струя. Но с учётом принятия экипажами мер, исключающих образование избыточного давления внутри машины, таких, как приоткрытие люков и бойниц, поражающими личный состав факторами остаются осколки брони и кумулятивная струя».

Наверное, достаточно «ужасов войны» в изложении как граждан, интересующихся военным делом, так и самих военнослужащих. Переходим к делу – к опровержению этих заблуждений. Сначала рассмотрим, возможно ли в принципе появление якобы «убойного давления» внутри бронеобъектов от воздействия кумулятивных боеприпасов. Прошу извинения у знающих читателей за теоретическую часть, они могут её пропустить.

ФИЗИКА КУМУЛЯТИВНОГО ЭФФЕКТА

Рис. 1. Тандемный кумулятивный боеприпас немецкого РПГ «Panzerfaust» 3-IT600. 1 – наконечник; 2 – предзаряд; 3 – головной взрыватель; 4 – телескопическая штанга; 5 – основной заряд с фокусирующей линзой; 6 – донный взрыватель.

Рис. 2. Импульсный рентгеновский снимок детонации кумулятивного заряда. 1 – броневая преграда; 2 – кумулятивный заряд; 3 – кумулятивная выемка (воронка) с металлической облицовкой; 4 – продукты детонации заряда; 5 – пест; 6 – головная часть струи; 7 – вынос материала преграды.

Принцип действия кумулятивных боеприпасов основан на физическом эффекте накопления (кумуляции) энергии в сходящихся детонационных волнах, образующихся при подрыве заряда ВВ, имеющего выемку в форме воронки. В результате в направлении фокуса выемки образуется высокоскоростной поток продуктов взрыва – кумулятивная струя. Увеличение бронебойного действия снаряда при наличии выемки в разрывном заряде было отмечено ещё в XIX веке (эффект Монро, 1888 г.)[2], а в 1914 году получен первый патент на бронебойный кумулятивный снаряд[3].

Металлическая облицовка выемки в заряде ВВ позволяет сформировать из материала облицовки кумулятивную струю высокой плотности. Из наружных слоёв облицовки формируется так называемый пест (хвостовая часть кумулятивной струи). Внутренние слои облицовки образуют головную часть струи. Облицовка из тяжелых пластичных металлов (например, меди), образует сплошную кумулятивную струю с плотностью 85-90% от плотности материала, способную сохранять целостность при большом удлинении (до 10 диаметров воронки). Скорость металлической кумулятивной струи достигает в её головной части 10-12 км/с. При этом скорость движения частей кумулятивной струи вдоль оси симметрии неодинакова и составляет до 2 км/с в хвостовой части (т.н. градиент скорости). Под действием градиента скорости струя в свободном полете растягивается в осевом направлении с одновременным уменьшением поперечного сечения. На удалении более 10-12 диаметров воронки кумулятивного заряда струя начинает распадаться на фрагменты и её пробивное действие резко снижается.

Опыты по улавливанию кумулятивной струи пористым материалом без её разрушения показали отсутствие эффекта перекристаллизации , т.е. температура металла не достигает точки плавления, она даже ниже точки первой перекристаллизации. Таким образом, кумулятивная струя представляет собой металл в жидком состоянии, нагретый до относительно низких температур. Температура металла в кумулятивной струе не превышает 200-400° градусов (некоторые эксперты верхнюю границу оценивают в 600°[4]).

При встрече с преградой (бронёй) кумулятивная струя тормозится и передает давление преграде. Материал струи растекается в направлении, обратном её вектору скорости. На границе материалов струи и преграды возникает давление, величина которого (до 12-15 т/кв.см) обычно на один-два порядка превосходит предел прочности материала преграды. Поэтому материал преграды выносится («вымывается») из зоны высокого давления в радиальном направлении.

Эти процессы на макроуровне описываются гидродинамической теорией, в частности для них справедливо уравнение Бернулли, а также полученное Лаврентьевым М.А. уравнение гидродинамики для кумулятивных зарядов[5]. Вместе с тем, расчётная глубина пробития преграды не всегда согласуется с экспериментальными данными. Поэтому в последние десятилетия физика взаимодействия кумулятивной струи с преградой изучается на субмикроуровне, на основе сравнения кинетической энергии удара с энергией разрыва межатомных и молекулярных связей вещества[6]. Полученные результаты используются в разработке новых типов как кумулятивных боеприпасов, так и броневых преград.

Заброневое действие кумулятивного боеприпаса обеспечивается высокоскоростной кумулятивной струей, проникшей сквозь преграду, и вторичными осколками брони. Температуры струи достаточно для воспламенения пороховых зарядов, паров ГСМ и гидравлических жидкостей. Поражающее действие кумулятивной струи, количество вторичных осколков уменьшаются с увеличением толщины брони.

ФУГАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ КУМУЛЯТИВНОГО БОЕПРИПАСА

Рис. 3. Входные (А) и выходные (Б) отверстия, пробитые кумулятивной струёй в толстобронной преграде. Источник: [4]

Теперь подробнее по избыточному давлению и ударной волне. Сама по себе кумулятивная струя никакой значимой ударной волны не создаёт в силу своей небольшой массы. Ударную волну создаёт подрыв заряда ВВ боеприпаса (фугасное действие). Ударная волна НЕ МОЖЕТ проникнуть за толстобронную преграду через отверстие, пробитое кумулятивной струей, потому что диаметр такого отверстия ничтожен, какого-либо значимого импульса через него передать невозможно. Соответственно, не может создаваться избыточное давление внутри бронеобъекта.

Образующиеся при взрыве кумулятивного заряда газообразные продукты находятся под давлением 200-250 тыс. атмосфер и нагреты до температуры 3500-4000°. Продукты взрыва, расширяясь со скоростью 7-9 км/с, наносят удар по окружающей среде, сжимая и среду, и находящиеся в ней объекты. Прилегающий к заряду слой среды (например, воздух) мгновенно сжимается. Стремясь расшириться, этот сжатый слой интенсивно сжимает следующий слой, и так далее. Процесс этот распространяется по упругой среде в виде так называемой УДАРНОЙ ВОЛНЫ.

Граница, отделяющая последний сжатый слой от обычной среды, называется фронтом ударной волны. На фронте ударной волны происходит резкое повышение давления. В начальный момент формирования ударной волны давление на её фронте достигает 800-900 атмосфер. Когда ударная волна отрывается от теряющих способность к расширению продуктов детонации, она продолжает самостоятельное распространение по среде. Обычно отрыв происходит на удалении 10-12 приведённых радиусов заряда[7].

Фугасное действие заряда по человеку обеспечивается давлением во фронте ударной волны и удельным импульсом. Удельный импульс равен количеству движения, которое несёт в себе ударная волна, отнесённому к единице площади фронта волны. Человеческое тело за краткое время действия ударной волны поражается давлением в её фронте и получает импульс движения, что приводит к контузиям, повреждениям наружных покровов, внутренних органов и скелета[8].

Механизм формирования ударной волны при подрыве заряда ВВ на поверхностях отличается тем, что дополнительно к основной ударной волне формируется отражённая от поверхности ударная волна, совмещающаяся с основной. При этом давление в совмещённом фронте ударной волны в некоторых случаях почти удваивается. Например, при подрыве на стальной поверхности давление на фронте ударной волны составит 1,8-1,9 по сравнению с детонацией такого же заряда в воздухе[9]. Именно такой эффект происходит при детонации кумулятивных зарядов противотанковых средств на броне танков и другой техники.

Рис. 4. Пример зоны поражения фугасным действием кумулятивного боеприпаса приведённой массой 2 кг при попадании в центр правой боковой проекции башни. Красным цветом показана зона летального поражения, жёлтым – зона травматического поражения. Расчёт проведён согласно общепринятой методике[11] (без учёта эффектов затекания ударной волны в проёмы люков)

Рис. 5. Показано взаимодействие фронта ударной волны с манекеном в каске при подрыве 1,5 кг заряда С4 на удалении трёх метров. Красным цветом отмечены зоны с избыточным давлением свыше 3,5 атмосфер. Источник: NRL’s Laboratory for Computational Physics and Fluid Dynamics

В силу небольших габаритов танков и других бронеобъектов, а также детонации кумулятивных зарядов на поверхности брони, фугасное действие на экипаж в случае ОТКРЫТЫХ ЛЮКОВ машины обеспечивается сравнительно небольшими зарядами кумулятивных боеприпасов. Например, при попадании в центр бортовой проекции башни танка путь ударной волны от точки детонации до проёма люка составит около метра, при попадании в лобовую часть башни менее 2 м, в кормовую часть – менее метра. В случае попадания кумулятивной струи в элементы динамической защиты возникают вторичные детонационные и ударные волны, способные нанести дополнительные повреждения экипажу через проёмы открытых люков.

Рис. 6. Поражающее действие кумулятивного боеприпаса РПГ «Panzerfaust» 3-IT600 в многоцелевом варианте при стрельбе по зданиям (сооружениям). Источник: Dynamit Nobel GmbH

Рис. 7. БТР М113, уничтоженный попаданием ПТУР «Хеллфайр»

Давление на фронте ударной волны в локальных точках может как снижаться, так и увеличиваться при взаимодействии с различными объектами. Взаимодействие ударной волны даже с объектами небольших размеров, например с головой человека в каске, приводит к кратным локальным изменениям давления[12]. Обычно такое явление отмечается при наличии преграды на пути ударной волны и проникновении (как говорят – «затекании») ударной волны внутрь объектов через открытые проёмы.

Таким образом, теория не подтверждает гипотезу об уничтожающем действии избыточного давления кумулятивного боеприпаса внутри танка. Ударная волна кумулятивного боеприпаса образуется при взрыве заряда ВВ и может проникнуть внутрь танка только через отверстия люков. Поэтому люки СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМИ. Кто этого не делает, рискует получить сильную контузию, а то и погибнуть от фугасного действия при подрыве кумулятивного заряда.

В каких обстоятельствах возможно опасное повышение давления внутри закрытых объектов? Только в тех случаях, когда кумулятивным и фугасным действием заряда ВВ в преграде пробивается отверстие, достаточное для затекания продуктов взрыва и создания внутри ударной волны. Синергетический эффект достигается сочетанием кумулятивной струи и фугасного действия заряда на тонкобронных и непрочных преградах, что приводит к конструкционному разрушению материала, обеспечивая затекание продуктов взрыва за преграду. Например, боеприпас немецкого гранатомёта «Panzerfaust» 3-IT600 в многоцелевом варианте при пробитии железобетонной стены создаёт в помещении избыточное давление 2-3 бар.

Тяжёлые ПТУР (типа 9М120, «Хеллфайр») при попадании в ББМ лёгкого класса с противопульной защитой своим синергетическим действием могут уничтожить не только экипаж, но и частично или полностью разрушить машины. С другой стороны, воздействие большинства носимых ПТС на ББМ не столь печально – здесь наблюдается обычный эффект заброневого действия кумулятивной струи, а поражения экипажа избыточным давлением не происходит.

ПРАКТИКА

Рис. 8. Три попадания кумулятивных выстрелов РПГ в БМП. Несмотря на плотную группировку пробоин, проломов не наблюдается. Источник: [13]

Приходилось стрелять из 115-мм и 125-мм танковых пушек кумулятивным снарядом, из РПГ-7 кумулятивной гранатой по разным целям, в том числе каменно-бетонному ДОТу, самоходной установке ИСУ-152 и бронетранспортёру БТР-152. Старенький бронетранспортёр, дырявый как решето, был разрушен фугасным действием снаряда, в остальных случаях никакого якобы «сокрушающего действия ударной волны» внутри целей не обнаружено. Несколько раз осматривал подбитые танки и БМП, в основном поражённые из РПГ и СПГ. Если нет подрыва топлива или боеприпасов, воздействия ударной волны также незаметно. Кроме того, не отмечалось контузии у выживших экипажей, машины которых пострадали от РПГ. Были ранения осколками, глубокие ожоги брызгами металла, но контузий от избыточного давления – не было.

Многочисленные свидетельства и факты периода кампаний в Чеченской республике о поражении танков, БТР и БМП кумулятивными боеприпасами РПГ и ПТУР не выявили влияния избыточного давления: все случаи гибели, ранений и контузий экипажей объясняются либо поражением кумулятивной струёй и фрагментами брони, либо фугасным действием кумулятивных боеприпасов[13].

Существуют официальные документы, описывающие характер повреждений танков и экипажей кумулятивными боеприпасами: «Танк Т-72Б1 … изготовлен ПО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) в декабре 1985 г. Участвовал в действиях по наведению конституционного порядка в ЧР в 1996 году и получил боевые повреждения, приведшие к гибели командира танка… При осмотре объекта специалистами было выявлено 8 боевых повреждений. Из них: • на корпусе – 5 повреждений (3 попадания кумулятивной гранатой в участки борта, защищенные ДЗ, 1 попадание кумулятивной гранатой в резинотканевый экран, не защищенный ДЗ, 1 попадание осколочной гранатой в кормовой лист); • на башне – 3 повреждения (по 1 попаданию кумулятивной гранатой в лобовую, бортовую и кормовую части башни).

Обстрел танка велся кумулятивными гранатами из ручных гранатометов типа РПГ-7 (бронепробиваемость до 650 мм) или РПГ-26 «Муха» (бронепробиваемость до 450 мм) и осколочными гранатами типа ВОГ-17М из подствольных гранатометов или АГС-17 «Пламя». Анализ характера поражений и их взаимное расположение с достаточно большой долей вероятности позволяет сделать вывод, что в момент начала обстрела танка башня и пушка его находились в положении «по-походному», зенитная установка «Утес» была отвернута назад, а крышка люка командира была приоткрыта или открыта полностью. Последнее могло привести к поражению командира танка продуктами взрыва кумулятивной гранаты и ДЗ при попадании в правый борт башни без пробития брони. После полученных повреждений машина сохранила способность к передвижению своим ходом… Корпус машины, узлы ходовой части, моторно-трансмиссионная установка, боекомплект и внутренние топливные баки, в целом оборудование корпуса сохранили работоспособность. Несмотря на сквозное пробитие брони башни и некоторые повреждения элементов A3 и СТВ, пожар внутри машины не возник, сохранена возможность ведения огня в ручном режиме, а механик-водитель и наводчик остались живы (выделено автором)»[14].

ЭКСПЕРИМЕНТ

Рис. 9. Степень опасности поражающих факторов кумулятивного боеприпаса

Наконец – последний гвоздь в крышку гроба обсуждаемого мифа. Неопровержимые факты, полученные экспериментальным путём.

Оборонная исследовательская служба вооружённых сил Дании провела испытания эффективности кумулятивных суббоеприпасов для 155-мм снарядов, выбрав в качестве объекта танк «Центурион». Датчане использовали методику статических испытаний, разместив суббоеприпасы на башне и корпусе машины под различными углами. Внутри машины, на местах экипажа в обитаемом отделении, и по всему танку поместили датчики давления, температуры, ускорений. В процессе исследований на танке провели 32 подрыва суббоеприпасов. Мощность кумулятивных боеприпасов была такова, что кумулятивная струя зачастую пробивала танк сверху донизу, да ещё оставляла под днищем воронку в грунте. При этом установленные в танке датчики НЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ[15].

В 2008 году на 24-м международном симпозиуме по баллистике доктор Манфред Хельд из оборонного департамента Defence and Security Systems аэрокосмической корпорации EADS представил доклад «Behind Armour Effects at Shaped Charge Attacks» (Заброневое действие кумулятивных боеприпасов)[16]. В докладе обобщены результаты новейших экспериментов, с использованием современных измерительных средств и методик, по исследованию поражающих факторов кумулятивных боеприпасов. Здесь нет смысла приводить сотни цифр, полученных в ходе экспериментов. Достаточно общей картины заброневого действия кумулятивных боеприпасов, показанной на итоговом рисунке из доклада. Интересующий нас эффект избыточного давления (Blast) отмечен как НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ (согласно отечественной классификации – нулевая степень поражения, см. таблицу 1). Что, собственно, и не подлежало сомнению в кругах специалистов. А вот сама кумулятивная струя (Residual Jet Material) и осколки (Spalls) представляют серьёзную опасность. Отмечена также средняя степень опасности фугасного действия боеприпаса с наружной стороны брони, что лишний раз подчёркивает вредность обсуждаемого мифа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

Если кумулятивная струя и осколки брони не поражают людей и пожаро-/взрывоопасное оборудование танка, то экипаж благополучно выживает: при условии нахождения внутри бронетехники и закрытых люках!

[1] См. «Курс артиллерии, книга 5. Боеприпасы» // М.: Воениздат, 1949, Стр. 37. [2] См. «Reactive Armor», Travis Hagan // Explosives Engineering MNGN 498; March 18, 2002. [3] Широкое практическое применение кумулятивные боеприпасы получили в годы Второй мировой войны и в послевоенный период, вплоть до настоящего времени. [4] См. «Отечественные противотанковые гранатомётные комплексы», Лови А.А. и др. // М.: «Восточный горизонт». [5] См. «Проникание кумулятивной струи в многослойные и металлокермические материалы», Пашкеев И.Ю. // Челябинск, ЮУГУ. [6] См. «Металлофизические исследования и распределение энергии», Понд Р., Гласс К. В кн.: Высокоскоростные ударные явления // М.: Мир, 1973. [7] Приведённый радиус: радиус сферического заряда, масса которого равна массе заряда ВВ. [8] Первичные повреждения от фугасного действия затрагивают практически все органы и части тела человека: головной и спинной мозг, органы слуха, брюшной и грудной полостей, сосудистой системы. Нередко выявляются кровоизлияния в лобные и параназальные пазухи, разрывы барабанных перепонок. Поражение сосудистой системы проявляется в виде расслоения или разрыва стенок сосудов. (https://www.med-pravo.ru/SudMed/Dictionary/LetterVav.htm) [9] См. «Основы взрывного дела», Эпов Б.А. // М.: Воениздат, 1974. [10] Приведённая масса ВВ: масса ВВ при подрыве в воздухе, создающая давление на фронте ударной волны взрыва, аналогичное подрыву заряда на стальной поверхности. [11] См. «Единые правила безопасности при взрывных работах», ПБ 13-407-01 // М.: НПО ОБТ, 2002. [12] См. «Blast-Induced Pressure Fields Beneath a Military Helmet for Non-Lethal Threats», David Mott и др. // 61st Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, 2008. [13] См. «Танки в боях за Грозный. Часть 1», Владислав Белогруд // «Фронтовая Иллюстрация», М.: «Стратегия КМ», 2008. «Танки в боях за Грозный. Часть 2», Владислав Белогруд // «Фронтовая Иллюстрация», М.: «Стратегия КМ», 2008. [14] «Доклад о новых разработках защитных устройств образцов БТВТ», в/ч 68054, 1999. [15] https://www.danskpanser.dk/Artikler/Destruerede_kampvogne_for_skud_igen.htm [16] https://www.netcomposites.com/netcommerce_features.asp?1682

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое “Фугасный снаряд” в других словарях:

фугасный снаряд

– ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis sviedinys tvirtiems nebetoniniams statiniams griauti ir pasislėpusiems juose žmonėms kauti. Jis turi labai tvirtą korpusą (pramuša sienas), galingą užtaisą, kuris sprogsta… … Artilerijos terminų žodynas

Выстрел с бронебойно фугасным снарядом к 105 мм пушке L7 Бронебойнойно фугасный снаряд (фугасно бронебойный) вид артиллерийских боеприпасов … Википедия

Схема осколочно фугасного снаряда Осколочно фугасный снаряд (ОФС) артиллерийский боеприпас основного назначения, совмещающий осколочное и фугасное действие, и пред … Википедия

Снаряд калибра 76 мм и выше, предназначенный для стрельбы по небронированным морским и береговым целям, а также по живой силе противника. EdwART. Толковый Военно морской Словарь, 2010 … Морской словарь

бронебойно-фугасный снаряд

– šarvamušis ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis ardomosios veikmės sviedinys šarvuotiesiems taikiniams naikinti. Šarvamušį ardomąjį sviedinį sudaro: priešakinė dalis, plastinių SM užtaisas ir dugninis kontaktinis… … Artilerijos terminų žodynas

oсколочно-фугасный снаряд

– skeveldrinis ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis skeveldrinės ir ardomosios veikmės sviedinys esantiems atviroje vietovėje ir fortifikaciniuose įrenginiuose žmonėms kauti ir technikai naikinti. Skeveldrinę arba… … Artilerijos terminų žodynas

фугасный

– ая, ое. fougasse f. Отн. к фугасу; производимый фугасом. Фугасный снаряд. Фугасная бомба. БАС 1. Японцы применяли против нас фугасные снаряды, начиненные чрезвычайно сильным взрывчатым веществом. Нов. Прибой Цусима. Фугасная граната. Фугасные… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

– (Chemical shell) артиллерийский снаряд для действия отравляющими веществами по кораблям или по местности; представляет собой обыкновенный фугасный снаряд, в котором в особом сосуде помещается химическое вещество, в большинстве случаев в жидком… … Морской словарь

Другое, устаревшее значение термина «снаряд» устройство, приспособление, конструкция … Википедия

– (Common shell, light explosive shell) бомба или граната, предназначенная для возможно большого фугасного действия. С. Ф. характеризуется большим объемом внутренней полости и относительно тонкими стенками корпуса и головной части. Самойлов К. И.… … Морской словарь

Действие и предназначенный для поражения большого количества типов целей: поражения живой силы противника на открытой местности или в укреплениях , уничтожения легкобронированной техники , разрушения зданий , укреплений и фортификационных сооружений , проделывания проходов в минных полях и т. п.

При попадании в броню не передает кинетическую силу, а взрывается, нанося поверхностные повреждения (разбрасывает осколки с огромной скоростью, дополнительно нанося повреждения бронетехнике, контузит, ранит или убивает экипаж и сопровождающую технику пехоту), выводя из строя траки (гусеницы), повреждая триплекс – приборы наблюдения, производит повреждения брони, прогибы и микротрещины

Используется для обстрела места предполагаемой атаки, для облегчения прорыва обороны противника атакующими танковыми и мотопехотными подразделениями. Среди всех боеприпасов наиболее взрывоопасен.

Как танковый боеприпас входит в основной боекомплект танков Т-64 / / /84У /Т-90 и обычно в боеукладке составляет до 50 % от общего числа снарядов.

Взрыватель

Долгое время единственным используемым взрывателем являлся ударный взрыватель , срабатывавший при попадании снаряда в цель.

Ударные взрыватели наиболее просты и надёжны. Большинство взрывателей этого типа возможно выставить на контактный или замедленный режим. В первом случае взрыв происходит при первом касании о препятствие и предназначен для поражения объектов вокруг преграды. Во втором случае снаряд заглубляется в цель и только там происходит детонация – это позволяет эффективно разрушать фортификационные сооружения и здания.

При прямом попадании в уязвимые зоны (люки башни, радиатор моторного отделения, вышибные экраны кормовой боеукладки и т. д.) ОФС может вывести современный танк из строя. Также ударной волной и осколками, с большой долей вероятности, выводятся из строя приборы наблюдения, связи, вынесенное за броневой объём вооружение, прочие комплексы, устанавливаемые в большом количестве на современную бронетехнику.

Люди, которые следят за лентой новостей, довольно часто слышат в описании чрезвычайных событий и происшествий такие слова, как фугас, мина фугасного или осколочно -фугасного действия. Сегодня в эпоху расцвета террористической угрозы, что такое фугас знают не только взрослые, но дети. Фугасная мина стала излюбленным орудием террористов, посредством которого можно держать в страхе население городов, нанося болезненные удары по объектам социально-общественной инфраструктуры. Хотя еще буквально каких-то лет 20 назад подобная терминология была уделом военных и в большинстве случаев о фугасах мы слышали только в сводках из зоны военных конфликтов.

Несмотря на то, что тактика ведения боевых действий претерпела существенные изменения, фугасы продолжают использоваться, как средство сдерживания наступления противника. Артиллерия всех калибров массово используют боеприпасы осколочного действия. На оснащении танковых подразделений и сил ПТО продолжают оставаться бронебойно-фугасные боеприпасы.

Какой тип снарядов использовать?

Основные правила при выборе между бронебойными и осколочно-фугасными снарядами:

- Используйте бронебойные снаряды против танков своего уровня; осколочно-фугасные снаряды против танков со слабой броней или САУ с открытыми рубками.

- Используйте бронебойные снаряды в длинноствольных и мелкокалиберных орудиях; осколочно-фугасные – в короткоствольных и крупнокалиберных. Использование ОФ снарядов мелкого калибра бессмысленно – зачастую они не пробивают, следовательно – не наносят урон.

- Применяйте осколочно-фугасные снаряды под любым углом, не стреляйте бронебойными снарядами под острым углом к броне противника.

- Выцеливание уязвимых зон и стрельба под прямым углом к броне полезны и для ОФ – так повышается вероятность пробития брони и прохождения полного урона.

- Осколочно-фугасные снаряды имеют высокие шансы нанести малый, но гарантированный урон даже при непробитии брони, поэтому их можно эффективно использовать для сбивания захвата с базы и добивания противников с малым запасом прочности.

Например, орудие 152мм М-10 на танке КВ-2 – крупнокалиберное и короткоствольное. Чем больше калибр снаряда, тем большее количество взрывного вещества в нем находится и тем больше урона он наносит. Но из-за малой длины ствола орудия снаряд вылетает с очень маленькой начальной скоростью, что ведет к низкой пробиваемости, точности и дальности полета. В таких условиях, бронебойный снаряд, для которого необходимо точное попадание, становится неэффективен, и следует использовать осколочно-фугасный.

Подробный обзор снарядов

Люди, которые следят за лентой новостей, довольно часто слышат в описании чрезвычайных событий и происшествий такие слова, как фугас, мина фугасного или осколочно -фугасного действия. Сегодня в эпоху расцвета террористической угрозы, что такое фугас знают не только взрослые, но дети. Фугасная мина стала излюбленным орудием террористов, посредством которого можно держать в страхе население городов, нанося болезненные удары по объектам социально-общественной инфраструктуры. Хотя еще буквально каких-то лет 20 назад подобная терминология была уделом военных и в большинстве случаев о фугасах мы слышали только в сводках из зоны военных конфликтов.

Несмотря на то, что тактика ведения боевых действий претерпела существенные изменения, фугасы продолжают использоваться, как средство сдерживания наступления противника. Артиллерия всех калибров массово используют боеприпасы осколочного действия. На оснащении танковых подразделений и сил ПТО продолжают оставаться бронебойно-фугасные боеприпасы.

Фугасный снаряд. Принцип действия

Основная область применения боеприпасов фугасного действия — это разрушение строений и сооружений, укрытий и убежищ для живой силы. В полевых и боевых условиях – это, как правило, окопы и блиндажи, кирпичные и деревянные сооружения и строения. Артиллерийские фугасные снаряды чаще всего используются в качестве огневого инженерно-технического средства, используемого артиллерийскими системами крупного калибра. При попадании снаряда в цель, в результате подрыва взрывчатки, возникает фугасное действие на предметы. Мощность воздействия боеприпаса на предметы определяется фугасностью заряда. Фугасность характеризует способность взрывчатки за короткий временной период создать определенное количество продуктов взрыва, способных оказать разрушающее действие.

Следует учитывать, что фугасность заряда может быть различной. Мера фугасности каждого боеприпаса зависит от потенциала взрывчатого вещества (ВВ) и удельной энергией, выделяемой им в момент взрыва. Работоспособность у взрывчатых веществ, используемых для начинки боеприпасов, может быть различной. На силу и мощность взрыва оказывают влияние удельный объем и состав газообразных продуктов в результате детонации ВВ. Точно определить фактическую работоспособность того или иного взрывчатого вещества достаточно трудно, поэтому фугасность определенного заряда ВВ принято выражать в относительных единицах. Как правило, фугасное действие взрывчатки сравнивается с результатом действия определенного количества тротила. Полученный в результате взрыва удельный объем продуктов измеряется в тротиловом эквиваленте.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод. Могущество фугасного снаряда определяется количеством и типом взрывчатого вещества. Увеличение количества ВВ приводит к увеличению калибра боеприпаса. Более мощные взрывчатые вещества позволяют добиться необходимого поражающего эффекта, не увеличивая калибр снаряда. К примеру, для бронебойно-фугасных противотанковых снарядов главное — не калибр, а определенный поражающий эффект. За счет большой пробивной способности такие снаряды могут проникать глубоко в броню, после чего фугасный заряд приводит к ее дальнейшему разрушению.

Чем отличается фугасный заряд от фугасного снаряда

Следует сразу сказать, что артиллерийский снаряд, мина или авиационная бомба – это устройство боеприпаса, которые могут отличаться принципом воздействия, назначением и сферой применения. Однако во всех перечисленных боеприпасах заложен один единый принцип – фугасное действие, т.е. поражающий эффект. Фугасными могут быть как мины, так и снаряды. Любой боеприпас, который содержит взрывчатое вещество, является фугасным. Это может быть либо бетонобойный, либо осколочно-фугасный снаряд или противотанковые боеприпасы с комбинированным действием.

Фугас в действии

Фугасный заряд – это инженерный термин, характеризующий определенное количество взрывчатого вещества, используемого для подрыва. Взрывная волна в данном случае является основным поражающим эффектом. Вторичными поражающими факторами при взрыве фугаса являются продукты взрыва. Подрыв взрывчатки может быть прямого и непрямого действия. Как правило, для приведения в действие фугасного заряда используется электрический разряд, химическая реакция, огневой способ или механическое воздействие. Электрическая искра, огнепроводной шнур являются основными средствами детонации стационарного фугасного заряда, тогда как ударный механизм, зажигательная трубка становятся детонаторами боеприпасов направленного действия. Взрывчатка, заключенная в корпус или емкость представляет собой уже определенный тип боеприпаса, готовый к применению. Фугасный снаряд и авиабомба являются основным боеприпасом артиллерийских систем и авиации, мина является основным огневым инженерно-техническим средством.