Тяжелые транспортные самолеты – изделия двойного назначения. Нужны они и народному хозяйству, и армии, а бывает, что выполнение гуманитарных операций без них невозможно. Трудно сегодня себе представить помощь далекой стране, ставшей жертвой стихии (землетрясения, наводнения или извержения вулкана) без огромного летающего госпиталя или воздушного корабля, имеющего возможность за считанные часы доставить десятки тонн продовольствия, оборудования и медикаментов. Да и самих спасателей тоже нужно привезти вместе со спецтехникой. Таким кораблем в наше время стал Ил-76МД-90А, «младший брат» «семьдесят шестого», уже успевшего повидать разные континенты. Но в первую очередь эти самолеты создавались для военных целей.

Прототип

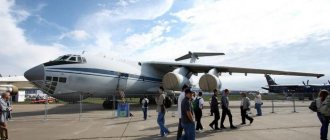

Так сложилось в СССР, что большую часть транспортных самолетов проектировало конструкторское бюро О. К. Антонова. Коллектив этот создал множество очень удачных и надежных воздушных судов, ставших «рабочими лошадками» «Аэрофлота» и ВВС, в их числе есть чемпионы по размерам и грузоподъемности. Но в конце шестидесятых годов, в силу изменений, происходящих в мировой политике, возникла потребность в средствах доставки большого количества техники и людей на дальние расстояния. Мало того, делать это требовалось быстро. Винтовые «Антоновы» по-прежнему несли основную нагрузку при реализации десантных операций, но Министерство обороны поставило задачу по созданию крупнотоннажного реактивного самолета. Поручили проект конструкторскому бюро им. С. В. Ильюшина. Так в начале 70-х появился этот стремительный и красивый гигант – Ил-76.

Зачем на авиазаводе танки и БМД

Этим занялись в рамках работы Макетной комиссии, которая проходила почти три недели — с 12 по 31 мая 1969 года. Возглавлял ее, можно сказать, главный заказчик и главное заинтересованное лицо: только-только назначенный на этот пост командующий Военно-транспортной авиации ВС СССР генерал-лейтенант Георгий Пакилев. Он очень дотошно рассматривал макет, по воспоминаниям сотрудников ильюшинского ОКБ, буквально с головой влезая в каждую щель, чтобы убедиться, насколько надежным и удобным будет размещение людей и техники.

Погрузка БМД-2 на военно-транспортные Ил-76.

Тут стоит сделать отступление и сказать, что непосредственное участие в создании Ил-76, которыми военно-транспортная авиация перевооружилась под началом Пакилева, не прошло для него даром. После ухода в отставку в 1980 году он перешел на работу в Авиационный комплекс имени С.В.Ильюшина, где возглавлял эксплуатационный отдел, по-прежнему вникая в вопросы того, как должен управляться и обслуживаться тот или иной самолет и как это происходит на практике. И совершенно заслуженно после кончины Георгия Пакилева его имя в 2009 году по ходатайству действующего командующего ВТА присвоили одному из самолетов Ил-76МД 708-го военно-транспортного авиационного полка, базирующегося в Ростове-на-Дону.

Но вернемся в 1969 год, в дни работы макетной комиссии в ОКБ-240. Технику на макет будущего Ил-76 загоняли самую настоящую. Чтобы не жонглировать цифрами и не вынуждать себя уже на серийных самолетах доделывать то, что не доделали на макете, конструкторы и инженеры «Стрелы» построили макет не просто в натуральную величину, а с самым настоящим силовым набором пола. Это позволяло загонять на него реальные образцы стоящей на вооружении техники, размещать по сидениям солдат и десантников, промерять размеры остающихся проходов и экспериментировать с крепежными устройствами.

По воспоминаниям ильюшинцев, на территории конструкторского бюро, располагавшегося на краю Центрального аэродрома имени Фрунзе в районе станции метро «Аэропорт», на эти две недели сосредоточили чуть ли не целую дивизию. Там были танки, бронетранспортеры, недавно вставшие в строй боевые машины пехоты БМП-1 и только-только принятые на вооружение боевые машины десанта БМД-1, разного рода артиллерийские орудия и самоходные установки, ракетные установки, тягачи и армейские автомобили всех классов…

Особую пикантность этим испытаниям придавал тот факт, что проводились они едва ли не в центре Москвы: до Кремля — семь километров, а до посольства США — на километр меньше. И хотя территория ОКБ, как и завода, тщательно охранялась, как любая другая секретная территория в Советском Союзе, полностью исключить нежелательное внимание к сосредоточению военной техники в таком месте было трудно. Тем не менее, насколько можно судить уже сегодня, о появлении в СССР нового тяжелого военно-транспортного самолета западные спецслужбы узнали только тогда, когда он уже начал совершать регулярные полеты.

И еще о том, почему Ил-76 оказался настолько приспособленным к задачам, для которых его создавали. Как вспоминает в одном из интервью Генрих Новожилов, «огромный вклад в создание Ил-76 внес командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов. Он пригласил нас на два дня в Каунас, показывал, что такое ВДВ, и рассказывал, что он хотел бы на этом самолете увидеть. Тогда же Василий Филиппович мне и сказал: если ты сделаешь на Ил-76 четыре десантных потока, я тебе поставлю памятник при жизни. Это пожелание Маргелова мы выполнили, с Ил-76 можно десантироваться в четыре потока: два потока идут в правый и левый бортовые люки, а два потока — через рампу. Памятник, конечно, он мне не поставил. Самая высшая награда у Василия Филипповича была расцеловать перед строем. Когда Ил-76 вышел на испытания, он меня расцеловал и вручил штык-нож с гравировкой «40 лет ВДВ».

Выброска техники во время учений в Псковской десантно-штурмовой дивизии.

Кстати, с работой той Макетной комиссии связан и еще один забавный эпизод, который в итоге оборачивается бытовыми неудобствами для тех, кому приходилось и приходится пользоваться Ил-76. О нем тоже рассказывал Генрих Новожилов: «Когда был готов полноразмерный макет самолета с боевым полом, куда швартовали технику, мы на нем разместили нормальный туалет. Приехали представители Минобороны, посмотрели макет и говорят: «Генрих Васильевич, а зачем нам на самолете, который планируется эксплуатировать с грунта, туалет? У нас ведь нет машины, обеспечивающей его слив. Ты нам сделай ведро, закрепи его и сделай шторку — прилетели, солдата свистнули, и он в ближайший кювет все вылил». Так и не появились на «семьдесят шестом» удобства, за исключением модификации Ил-76Т, созданной для гражданской авиации, и ее дальнейших итераций. Причем туда его пришлось устанавливать, отбирая пространство у отсека экипажа. В итоге, как рассказывают, например, спасатели МЧС, которым приходилось пользоваться этим заведением, «входишь туда в полусогнутом состоянии, и видишь сбоку от себя высокий унитаз, на который нужно вскарабкаться — и при этом еще сильнее согнуться».

«Старшенький» и его братья

Машина удалась настолько, что на ее базе были построены различные модификации (числом более двух десятков) самого разного назначения: от обычных транспортников до летающих тренировочных космических центров. Медицинский вариант «Скальпель МТ» вмещает в себя операционную, реанимацию и другие отделения интенсивной терапии. А-50 – наш ответ «Аваксу», он способен на длительные рейсы вдоль рубежей, в ходе которых самолет проводит разведку тактической и стратегической обстановки в широкой приграничной зоне. Сверхсекретный А-60 – носитель лазерного лучевого оружия. Есть вариант летающего танкера. Созданы и полярный, и пожарный варианты. Ил-76 узнаваем, его невозможно перепутать ни с каким другим самолетом, его ждут те, кто в беде, а недоброжелатели нашей страны знают, что если в небе появились «Кандиды» (так их классифицировали авиационные специалисты НАТО, слово означает «искренний», или «прямодушный»), то дело приобретает серьезный оборот. Такому силачу и в самом деле разные хитрости ни к чему.

Каждый раз модификации касались обновления авионики, увеличения мощности силовой установки, применения дополнительного оборудования. Последняя и самая глубокая из них получила индекс Ил-76МД-90А. Характеристики этого самолета вполне соответствуют новейшим требованиям относительно экономичности, шума, экологичности и безопасности, а внешне его трудно отличить от прототипа, оказавшегося концептуально настолько удачным, что, очевидно, этому летательному аппарату предстоит долгая небесная судьба.

Первая выкатка на испытательный аэродром самолета новой модификации состоялась в 2011 году. Первоначально его название соответствовало номеру «изделия», и звучало как «Ил-476». Ил-76МД-90А появился несколько позже, в сентябре 2012 г., когда по-военному светло-серый испытательный образец поднялся в воздух с ВПП заводского летного поля под Ульяновском.

Светофоры и сирена в Ил-76

Везде, где выход из самолета на десантирование, имеются светофоры… :))

Слева и справа от рампы светофоры зеленые и красные с надписями на зеленом «Пошел», на красном «Отбой». А у боковых дверей светофоры: желтый — это команда «Приготовиться», зеленый — это команда «Пошел» и красный — это команда «Отбой». Когда включается желтый светофор, одновременно включается короткая сирена, а когда включается зеленый светофор, вместе с ней включается длинная ревущая сирена, и она ревет со страшной силой, пока все не уйдут из самолета… :))

Перелет до места выброски… все спят… в парашютах… ровный и спокойный гул мотора располагает к воспоминаниям, размышлениям и незаметно уводит в сон… если перелет дальний, то это самое время немного поспать, сбросить усталость раннего подъема и предстартового утомительного ожидания в парашютах… сон под колыбельную гула моторов Ил-76… Сирена в Ил-76 — это такой звук, от которого сон вмиг слетает у всех… Команда «Приготовиться» короткая сирена, но от неё просыпаются все десантники. Команда «Пошел» сирена истошно ревет бесконечно… провожая каждого десантника в Небо…

Эту сирену никогда не забудет ни один десантник… от одного её звука хочется быстрее покинуть самолет…

Главные внешние отличия

Самолеты модификации ИЛ-76МД в первые постсоветские годы строили на Ташкентском авиазаводе им. В. Чкалова, однако экономические трудности, мешающие развитию узбекского машиностроения, побудили российских заказчиков искать производственные мощности в своей стране. Их нашли в Ульяновске, на .

Изменения в конструкции, несмотря на внешнее сходство с предыдущей моделью, произошли достаточно серьезные. Специалист сразу отличит Ил-76МД-90А по новому удлиненному крылу. Шасси также претерпели модификацию, они рассчитаны на 60 тонн полезной нагрузки плюс вес самого самолета, заправленного топливом, к тому же, они спроектированы с учетом серьезного запаса прочности. Требования высоки, так как одним из заданных технических условий было создание возможности эксплуатации транспортника не только на бетонных, но и на грунтовых взлетно-посадочных полосах.

Фюзеляж, включая остекление пилотской и штурманской кабин, остался практически без внешних изменений. Другое дело – оборудование, скрытое под обшивкой.

Для грунта и для бетона

Поскольку требование возможности применения Ил-76 с грунтовых аэродромов с самого начала выдвигалось военными как основное условие, нужно было сделать так, чтобы самолет имел возможность короткого пробега при взлете и посадке. Добиться такой способности от 170-тонной машины было непросто, но в ОКБ-240 с этим справились.

Прежде всего, на это работала аэродинамическая компоновка крыла умеренной стреловидности с высокоэффективной механизацией: самолету не требовалось много времени ни чтобы разогнаться для «прыжка» в воздух, ни чтобы быстро сбросить скорость при посадку. Во-вторых, четыре двухконтурных турбореактивных двигателя обладали достаточной тягой, чтобы обеспечить Ил-76 повышенную тяговооруженность, которая обеспечивала быстрый и «короткий» взлет, и те же самые двигатели за счет эффективных реверсивных устройств отлично тормозили его при посадке. Наконец, усиленные и огражденные от загрязнения тормозные системы шасси тоже помогали «Илу» быстро останавливаться при посадке. В результате пробег при взлете составлял всего 1700 метров, а при посадке — и того меньше: лишь 900. Такие показатели вполне позволяли использовать грунтовые аэродромы для эксплуатации Ил-76.

Десантирование парашютистов с борта военно-транспортного Ил-76.

Правда, в самый разгар работ над созданием самолета, как вспоминает Генрих Новожилов, военные внезапно изменили свои же требования. Произошло это на том же совещании у Дмитрия Устинова, где шел разговор об особенностях шасси новой машины: «После моего выступления на этом же совещании, к моему удивлению, Андрей Антонович Гречко, который был тогда министром обороны, вдруг говорит: «Ну вообще-то мы только процентов десять таких машин будем эксплуатировать с грунта. А нельзя за счет того, что мы будем летать не только с грунта, но и с бетона, увеличить грузоподъемность и десантную нагрузку?». Мы это сделали, и самолет перестал быть только грунтовым, а стал универсальным».

С учетом всех изменений требований, доработок и экспериментов, расчетов и перерасчетов стоит ли удивляться, что понадобилось пять долгих лет на то, чтобы пройти путь от приказа о начале исследовательских работ по среднему военно-транспортному самолету до воплощения машины в металле. Первый опытный экземпляр Ил-76, имевший заводской номер 01-01, собрали на Московском машиностроительном , на той же окраине Ходынского поля, где когда-то загоняли автомобили и бронетехнику в макет будущего «грузовика». Работу над ним закончили в феврале 1971 года, а 25 марта, за несколько дней до открытия XXIV съезда КПСС, новенький Ил-76 с бортовым номером СССР-86712 впервые поднялся в небо — оттуда же, с Ходынки, точнее, с Центрального аэродрома имени Фрунзе. Посмотреть на это уникальное зрелище генеральный конструктор ММЗ «Стрела» Новожилов пригласил своего учителя и вдохновителя создания машины — уже отошедшего от дел, но не утратившего интереса к делам своей «фирмы» Сергея Ильюшина.

Двигатели

В первую очередь экономичность авиационной техники зависит от двигателя. Самолет Ил-76МД-90А оснащен четырьмя турбореактивными ПС-90А-76 (в честь которых и получил свои дополнительные индексы в названии), создающими тягу 14,5 тыс. кгс. В турборежиме она может достигать и 16 тонн, но в этом случае расход топлива при взлете существенно увеличится. В режиме полета с крейсерской скоростью достаточно и 3300 кгс, а при посадочном торможении может создаваться реверсивная тяга величиной 3600 кгс. Расход керосина уменьшен по сравнению с предыдущей моделью на 12% и составляет в удельном выражении 0,59 кг/кгс*ч. Благодаря новой силовой установке удалось основные параметры привести в соответствие с международными экологическими и экономическими нормами самолет Ил-76МД-90А. Характеристики летательного аппарата укладываются в стандарты ICAO.

Более сотни тысяч литров авиационного керосина вмещают топливные баки.

ИЛ-76 ДЕСАНТИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ № 11/2009, стр. 33-36

ИЛ-76: ДЕСАНТИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ

Н.Д. Таликов,

Заместитель Генерального директора —

Генерального конструктора

ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина»

В статье использованы фото А. Нагаева, Н. Нилова, В. Ульянова,

а также из архива автора.

Окончание.

Начало см. в «ТиВ» №7,10/2009 г.

«Северный полюс» и Антарктида

В середине 1980-х гг. мы получили неофициальное задание от ВДВ проработать возможность десантирования грузов на парашютных платформах типа ПГС-500, которые раньше применялись при десантировании снабженческих грузов из Ан-12. Эпоха этих самолетов заканчивалась, а на складах ВДВ скопилось огромное количество платформ ПГС-500. Промышленность планово продолжала их выпускать, а потребность в них была минимальной.

При изучении этого вопроса мы обратились к специалистам НИИ АУ, который в свое время разработал эти системы. Но, откровенно говоря, блеска в их глазах мы не увидели.

В конце 1985 г. к нам обратилось руководство Госкомгидромета с предложением помочь в снабжении дрейфующих станций «Северный Полюс». Ледовая обстановка сложилась крайне неблагоприятной: снабжение станций ни с ледоколов, ни с вертолетов выполнить было невозможно. С1982 г. снабжение станций выполняли сотрудники специально созданной группы «Экспарк». Руководил этой группой известный парашютист А.З. Сидоренко — участник многих уникальных парашютных экспедиций, в том числе и десантирования на пик Ленина в 1967 г. Но эта группа выполняла сброс грузов на парашютных платформах П-7. После десантирования платформу вывезти обратно было просто невозможно, и она затапливалась в океане при закрытии станции. Этот способ доставки грузов имел довольно высокую стоимость — а тогда, хотя и были еще советские времена, деньги тоже считали.

Мы вышли с предложением доставлять грузы самолетом Ил-76, сбрасывая их на парашютно-грузовых системах. Конечно, это было авантюрное предложение, поскольку ни одного сброса с самолета Ил-76 никто никогда не выполнял. Однако один из руководителей Госкомгидромета, известный полярник Герой Советского Союза Е.И. Толстиков, с этим предложением согласился.

Отступать было некуда. Быстро подготовили конструкторскую документацию на специальное оборудование самолета для десантирования доработанных систем, которые получили наименование ПГС-500А. Разработку оборудования выполняли ведущие инженеры-конструкторы В.В. Архипов и А.А. Лукин и под руководством нового начальника отдела десантно-транспортного оборудования В.А. Белого. Доработкой платформ занимались специалисты группы «Экспарк» под руководством В.В. Архипова. В предельно сжатые сроки опытное производство нашего предприятия изготовило это оборудование. В конце 1985 г. специалисты по десантированию грузов от нашего предприятия вместе с группой «Экспарк» вылетели в Тикси (Якутия). Отсюда мы должны были летать и десантировать грузы на станции СП-26 и СП-27.

Командиром экипажа самолета Ил-76МД СССР-76623 был Заслуженный летчик испытатель СССР С. Г. Близнюк, штурманом — Заслуженный штурман-испытатель СССР В.А. Щеткин. Руководителем экспедиции назначили заместителя летно-доводочного комплекса И.Б. Воробьева.

Первое десантирование грузов на ПГС-500А закончилось для нас крайне неудачно. Четыре платформы с грузами были разбиты. Поняв свою ошибку, мы изменили схему швартовки грузов на платформе и после выполнения контрольного сброса двух платформ вылетели на станцию СП-26.

На самолете размещались 26 снаряженных платформ ПГС-500А, которые были установлены в два ручья, по 13 платформ с каждого борта. Платформы можно было сбросить по одной, по несколько штук с каждого борта или с двух бортов одновременно; предусматривался даже сброс всех 26 платформ одновременно. Все зависело от размеров площадки приземления. В качестве парашютных систем применялись списанные парашюты для личного состава.

Работы выполнялись в условиях полярной ночи. Подготовку грузов к десантированию специалисты группы «Экспарк» выполняли при сильных морозах.

Все сбросы прошли с очень хорошими результатами. В течение еще нескольких лет мы выполняли такие работы вместе со специалистами группы «Экспарк». Грузы доставлялись на дрейфующие станции СП-28, СП-29, СП-30, СП-31 и на многие островные станции.

Сложнее стало с десантированием грузов на парашютно-грузовых системах ПГС-ЮООР из самолета Ил-76ТД на антарктическую станцию «Восток», проведенным в ноябре 2005 г. экипажем ГосНИИ ГА (командир экипажа — Заслуженный летчик-испытатель РФ Р.Т. Есаян, штурман — Е.Г. Пушков).

Уникальность данной работы заключалась в том, что площадка десантирования у станции «Восток» находилась от аэродрома вылета (станция «Новолазаревская») на расстоянии практически 2500 км (причем полет проходил над безориентирной местностью) и на высоте 3488 м над уровнем моря. При этом температура наружного воздуха на площадке десантирования составляла -53°С. Подготовку грузов к десантированию и работу в грузовой кабине самолета при десантировании выполняли специалисты предприятия «Передовые технологии» под руководством А. В. Сметанникова.

Проведенное десантирование грузов закрыло вопрос о консервации станции «Восток» и позволило продолжить там научные исследования.

В 2006-2008 гг. такие полеты выполнялись регулярно, но, к сожалению, на вооружение этот способ десантирования не был принят.

Тема «Буран»

Хотелось бы упомянуть еще о нескольких работах по десантированию грузов из самолета Ил-76, выполненных специалистами нашего предприятия.

Первая из них — это создание основной многокупольной парашютной системы 17Ю12 для «спасения» отделяемых частей космических ракет (массой до 53 т), разработанной в НИИ АУ (ныне ФГУП НИИ Парашютостроения) в содружестве с ОКБ им. СВ. Ильюшина и (тема «Буран»). Этой темой занимались в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 февраля 1976 г. и утвержденным планом-графиком от 18 декабря 1982 г.

Одним из важных и определяющих этапов работы являлись летные испытания по отработке парашютной системы 17Ю12. По техническим заданиям НИИ АУ конструкторы спроектировали уникальные средства десантирования под макетный груз общей массой от 20 до 60 т, длина которого составляла 10,4 м, а высота — 2,7 м.

В соответствии с техническим заданием, которое в свое время было выполнено ВВС, самолет Ил-76МД предназначался для десантирования воинских грузов и техники общей массой до 42 т, причем масса моногруза должна составлять не более 21т. Эта масса была заложена в ограничения самолета по прочности. Перед специалистами ОКБ возник вопрос: как безопасно десантировать из самолета моногруз, по массе почти в 3 раза превышающий максимально допустимую для данного типа самолета? Можно было провести усиления конструкции Ил-76МД. Но расчеты показывали, что такие меры приводили к созданию практически нового самолета, что для выполнения одной работы было просто неприемлемым.

Группа специалистов ОКБ, которую возглавил ведущий инженер-конструктор В.В. Смирнов, в результате выполнения в 1984-1986 гг. большого объема расчетов разработала уникальную методику десантирования груза в режиме создания его «пониженной весомости». Термин «пониженная весомость» говорит о том, что провести десантирование груза путем создания длительного по времени режима «невесомости» (чистая нулевая перегрузка) практически нереально. При решении этой задачи группа широко использовала свои же результаты исследований при создании методики пилотирования самолетов-лабораторий Ил-76К и Ил-76МДК, которые применяются в настоящее время для тренировок и проведения медико-биологических исследований экипажей космических кораблей, испытаний агрегатов, систем и оборудования космических летательных аппаратов в условиях кратковременной невесомости. Эти самолеты были созданы в ОКБ им. СВ. Ильюшина и ТАПОиЧ на базе Ил-76 и ИЛ-76МД.

Надо сказать, что в результате теоретических расчетов были предложены четыре методики сброса грузов из Ил-76, три из которых предполагали сброс в режиме горизонтального полета самолета с парированием возникающих от перемещения груза по грузовой кабине моментов сил разными по интенсивности отклонениями руля высоты. Такие методики были привычны для летного состава, так как обычное десантирование грузов из Ил-76 выполняется практически аналогично. Но при сбросах по этим методикам возникают вертикальные перегрузки, которые в зоне грузового люка достигают значений до 1,5д, что при массах грузов до 21 -23 т вполне допустимо, так как самолет по прочности рассчитывался на эти перегрузки. В случае же сброса груза массой до 60 т для восприятия возникающих нагрузок конструкция самолета нуждалась в значительном усилении.

Поэтому появилась четвертая методика и проведены расчеты сброса груза в режиме «пониженной весомости». В этом случае полет самолета производится по параболической траектории. На заданной высоте самолет с открытым грузовым люком переводится в режим набора высоты с вертикальной скоростью 7-10 м/с. Одновременно с этим штатно вводится в действие вытяжной парашют, при этом замок крепления платформы с грузом открывается, а сама платформа удерживается в исходном положении специальным страховочным устройством. После наполнения вытяжного парашюта командир самолета отклоняет штурвал на пикирование до упора, создавая тем самым «нулевую» вертикальную перегрузку, и в процессе отклонения штурвала нажимает кнопку «Сброс-2», дополнительно установленную у него на штурвале для выключения страховочного устройства, удерживающего платформу в исходном положении. Платформа под действием нагрузки от вытяжного парашюта двигается к обрезу грузового люка. До выхода груза из самолета руль высоты строго удерживается в отклоненном на пикирование положении. По сигналу о выходе платформы с грузом из грузовой кабины командир энергично берет штурвал на себя и выводит самолет из снижения с оптимальной вертикальной перегрузкой. После выхода самолета в горизонтальный полет самолет балансируется, затем закрывается грузовой люк.

Данная методика 12 августа 1986 г. была утверждена Генеральным конструктором Г.В. Новожиловым, а затем согласована с основными соисполнителями работ, в том числе и с ГК НИИ ВВС им. В.П. Чкалова.

Эта методика была оформлена как заявка на изобретение «Способ пилотирования самолета при воздушном десантировании груза» с приоритетом от 2 января 1986 г. По этой заявке 1 декабря 1986 г. было выдано авторское свидетельство №245955 (авторы В.В. Смирнов и Н.Д. Таликов).

По расчетам получалось, что больших работ по усилению конструкции как самого самолета, так и его десантно-транспортного оборудования проводить не надо. Небольшое усиление конструкции самолета было произведено только для восприятия сил, действующих в зоне грузового люка при загрузке и подъеме рампы с платформой и установленным на ней грузом общей массой 60 т. В результате вес самолета увеличился немногим более чем на 50 кг.

Первый сброс по теме «Буран» состоялся 11 сентября 1987 г. из самолета Ил-76МД СССР-86871 (командир экипажа — А.М. Тю-рюмин).

В период с сентября 1987 г. по февраль 1988 г. было осуществлено пять полетов с десантированием груза массой 20-22 т, в которых проверялась предложенная методика сброса. Эти полеты показали на очень большую сходимость результатов полетов и теоретических расчетов.

22 июля 1990 г. экипаж Заслуженного летчика-испытателя СССР И.Р. Закирова выполнил сброс с самолета Ил-76МД самого тяжелого груза в истории отечественной авиации: его масса составила 44600 кг. Очень жалко, что тогда не подумали о регистрации этого достижения, по крайней мере как отечественного рекорда.

Всего по этой программе было выполнено 12 полетов с аэродрома «Кировское» в Крыму. Сбросы проводились на полигоне «Ча-уда» феодосийского филиала ГКНИИ ВВС. Ведущим инженером самолета при проведении этих испытаний был И.И. Гордин.

«Аэрокосмос»

Вторая работа, которую провели в ОКБ им. СВ. Ильюшина, — это создание авиационного ракетно-космического комплекса (АРКК) «Аэрокосмос» с ракетой «Штиль-2А». Комплекс создавался на базе морской межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-54 в рамках конверсионной программы и предназначался для выведения малоразмерных космических аппаратов различного назначения массой до 730 кг на околоземные орбиты, а также аппаратов, запускаемых на суборбитальные траектории.

Головным разработчиком данного АРКК был Государственный ракетный центр — Конструкторское бюро машиностроения им. В.П. Макеева. Соисполнители работы — ОКБ им. СВ. Ильюшина, и НИИ АУ.

Ракета-носитель массой 40,37 т и длиной 18,35 м размещалась на пусковой платформе в грузовой кабине транспортного самолета Ил-76МД в горизонтальном положении. Общая масса десантируемого груза составляла 45-46 т. Сброс ракеты производился на высоте 10-12 км при скорости полета самолета 360-400 км/ч. При старте ракета с пусковой платформой вытягивалась из грузовой кабины самолета специальной вытяжной парашютной системой, а затем на заданной высоте отделялась от платформы, после чего запускался двигатель первой ступени ракеты. Но дальше теоретических изысканий эта интересная работа не пошла.

Проводились также исследования по обеспечению выведения малоразмерных космических аппаратов различного назначения массой до 950 кг с помощью авиационного ракетно-космического комплекса «Аэрокосмос» с ракетой «Штиль-ЗА». Стартовая масса ракеты-носителя составляла 45 т, а ее длина — 18,7 м. В данном проекте запуск ракеты должен был проводиться с транспортного самолета Ил-76МФ. Скорость полета самолета при запуске ракеты-носителя на высоте 10-12 км была также равна 360-400 км/ч.

Главным элементом выполнения запуска ракеты-носителя с самолетов Ил-76МД и Ил-76МФ было пилотирование самолета по специальной траектории, создающей «пониженную весомость» сбрасываемой ракеты-носителя. Все необходимые расчеты при проведении работ по созданию АРКК «Аэрокосмос» с ракетами «Штиль-2» и «Штиль-3» были выполнены и показали реальность запусков ракет-носителей массой до 45 т из самолетов Ил-76МД и Ил-76МФ. Но и эта работа не получила продолжения.

Поисково-спасательный комплекс

В 1950-х гг. советская авиация начала выполнять задачи над акваториями морей и океанов. Когда происходили аварии самолетов над водными пространствами, экипажам оказывалась пассивная помощь путем сбрасывания аварийно-спасательных контейнеров с необходимыми средствами спасения. Часто этих средств оказывалось недостаточно.

В 1960-х гг. в составе морской авиации появились специализированные поисково-спасательные самолеты и, как следствие, были разработаны новые способы оказания помощи терпящим бедствие экипажам.

В 1965 г. часть торпедоносцев Ту-16Т переоборудовали в поисково-спасательные самолеты Ту-16С, в грузовом отсеке которых размещался специальный спасательный катер «Фрегат». Катер сбрасывался с самолета в районе аварии с помощью однокупольной парашютной системы. Радиус действия самолета Ту-16С достигал практически 2000 км.

На смену Ту-16С в 1969 г. пришел поисково-спасательный комплекс на базе самолета-носителя Ан-12ПС с десантируемым катером «Ерш» (проект 03447).

27 августа 1981 г. было принято решение №210 Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам о создании Авиационного морского поисково-спасательного комплекса (АМПСК) Ил-76МДПС на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД по техническому заданию ВВС и ВМФ, утвержденному в июне 1980 г.

В состав комплекса входил спасательный самолет Ил-76МДПС, спасательный катер «Гагара» (проект 14010) со средствами десантирования ГТ-211 и многокупольной парашютной системой МКС-350-10. Основное назначение комплекса — поиск спускаемых космических аппаратов, спасение и эвакуация космонавтов после приводнения.

Основными разработчиками комплекса являлись: ОКБ им. СВ. Ильюшина — создание самолета-носителя Ил-76МДПС; конструкторское бюро «Редан» — разработка спасательного катера «Гагара»; — проектирование средств десантирования П-211; НИИ АУ занимался десятикупольной парашютной системой МКС-350-10, а его феодосийский филиал — гайдропной системой, предназначенной для ориентации катера по ветру при его приводнении.

18 декабря 1984 г. на базе ТАПОиЧ совершил свой первый полет модифицированный самолет Ил-76МДПС СССР-76621.

Основные работы по проектированию и изготовлению составляющих комплекса, а также их стендовые испытания закончились к середине 1985 г. 23 июня начались летные испытания комплекса на этапе разработчика (этап «А» Государственных испытаний).

После проведения заводских летных испытаний, завершившихся с положительными результатами в ноябре 1985 г., комплекс был предъявлен на Государственные летные испытания, которые начались 14 июля 1986 г. На этом этапе прошли всесторонние испытания пилотажно-навигационного комплекса, предназначенного для выполнения маршрутных полетов к месту поиска в заданный район, удаленный от аэродрома вылета на 5000 км, барражирования в этом районе и проведения поисково-спасательных операций. В районе бедствия в любых метеоусловиях комплекс мог осуществлять радиотехнический поиск и обнаруживать объекты спасения, которые оборудованы маяками и ответчиками, а при их отсутствии -производить визуальный поиск днем при оптической видимости и ночью, если объекты оборудованы светотехническими аварийными средствами.

Спасательный катер «Гагара» с экипажем из трех человек мог десантироваться из самолета по двум из четырех имеющихся на борту роликовым дорожкам с высот от 600 до 1500 м, на скоростях полета 350-370 км/ч, при волнении моря до 5 баллов и скорости ветра 18-20 м/с.

Данные АМПСК Ил-76МДПС позволили значительно расширить сферу его применения. Это, прежде всего, спасение экипажей терпящих аварию воздушных и морских судов. Кроме того, комплекс также способен выполнять транспортные полеты для перевозки грузов массой до 48 т, а также доставлять к месту аварии и десантировать группу парашютистов-спасателей численностью до 40 человек.

Для повышения эффективности комплекса при проведении спасательных работ были решены вопросы сброса «гирлянды» спасательных плотов ПСН-25/30. Эти спасательные плоты, соединенные между собой с помощью лееров, размещались в грузовой кабине самолета на двух свободных от катера роликовых дорожках. В зависимости от ситуации плоты можно было сбрасывать перед десантированием катера или после него. Причем их сброс требовалось производить с наветренной стороны от терпящих бедствие людей, с тем чтобы цепочка («гирлянда») введенных в действие еще до приводнения плотов под действием силы ветра как бы надвигалась на объект спасения.

Государственные летные испытания АМПСК Ил-76МДПС завершились 9 декабря 1986 г. Этот комплекс имел большие резервы и предпосылки для дальнейшего развития. Так, дальность полета Ил-76МДПС могла быть увеличена до 7000 км, а продолжительность полета — до 16 ч за счет обеспечения дозаправки топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 или Ил-78М.

Но наступило 7 апреля 1989 г. В этот день в Баренцевом море произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Комсомолец». На помощь экипажу были брошены многочисленные силы Северного флота, в том числе — дальние противолодочные самолеты Ил-38, которые обнаружили терпящую бедствие подлодку и ее экипаж. С самолетов довольно точно были сброшены аварийно-спасательные контейнеры с плавсредствами. К сожалению, экипаж подлодки не смог ими воспользоваться из-за очень низкой температуры моря: многие спасшиеся с подлодки люди не смогли подплыть к сброшенным плавсредствам и замерзли в холодной воде.

На проходившем в штабе Северного флота заседании Государственной комиссии по этой катастрофе председатель комиссии О.Д. Бакланов задал представителям авиации Северного флота вопрос, почему не были использованы спасательные самолеты Ан-12ПС или Ил-76МДПС. На что был дан ответ, что самолет Ан-12, к сожалению, не был готов к полетам, а об Ил-76МДПС что-то слышали, но в строевых частях его еще нет.

Вскоре в нашем ОКБ с огромным удивлением узнали, что тема «Авиационно-морской поисково-спасательный комплекс АМПСК Ил-76МДПС» закрыта, а новенький самолет, имевший налет всего около 300 летных часов, передан в ворошиловградское высшее авиационное училище штурманов в качестве наземного учебного пособия.

Но жизнь не остановишь — вместе с ней продолжаются и работы. 1 августа 1995 г. совершил свой первый полет новый модифицированный самолет Ил-76МФ с двигателями ПС-90А, в котором могут разместиться сразу два спасательных катера «Гагара», а в сочетании с увеличенной дальностью полета АМПСК, созданному уже на базе этого самолета, можно придать совершенно новые возможности.

В последние годы специалисты отряда «Центроспас» и авиации МЧС России проводят целенаправленную работу по развитию и внедрению передовых авиапарашютных технологий для оказания экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. Авиацией МЧС России выполнена задача оперативной доставки и десантирования из транспортного самолета Ил-76МД в район бедствия морского судна или летательного аппарата аварийно-спасательных средств и парашютистов-спасателей .

Доставка аварийно-спасательных средств в район бедствия стала возможной благодаря применению парашютно-грузовых систем с уложенными на них спасательными плотами (ПССП). Эта технология разработана в инициативном порядке специалистами отряда «Центроспас» и прошла предварительную проверку совместно со специалистами «АК имени СВ. Ильюшина» в рамках программы подготовки к международным учениям «Совместный страж-2000» при выполнении испытательных полетов на десантирование ПССП с самолета Ил-76МД на аэродроме «Киржач» и Азовском море в районе города Таганрога.

Вместе с тем, руководство авиации МЧС России и отряда «Центроспас» сделало вывод о том, что оказание помощи терпящим бедствие в морях или океанах будет более эффективным при использовании получившего положительную оценку ВВС и ВМФ Авиационно-морского поисково-спасательного комплекса Ил-76МДПС совместно с применением новых технологий. Требуется только положительное решение на государственном уровне.

Еще о «космической» тематике

Стоит упомянуть еще об одной работе, которую мы проводили в 1983-1984 гг. Сначала необходимо было провести отработку основной парашютной системы спускаемого аппарата, который планировалось запустить к планете Венера (изделие «5В-АМС»). Масса этого изделия составляла около 5 т, длина — около 4 м. Эту работу мы проводили с НПО им. С.А. Лавочкина и со специалистами и НИИ ПС (так теперь называется НИИ АУ). Главным здесь было то, что сброс требовалось выполнить с предельно возможной для самолета высоты, когда возникают серьезные проблемы устойчивости и управляемости при десантировании грузов.

Летные испытания начались с буксировок ВПС на высотах от 7000 до 14000 м. В отличие от предыдущих буксировок и сбросов, в этих испытаниях экспериментаторы работали с кислородным снаряжением.

Особенностью отработки парашютной системы спускаемого аппарата «Союз-ТМ» нового поколения стало то, что сброс этого аппарата выполнялся без применения способа парашютного «срыва». Специалистами КБ десантно-транспортного оборудования было спроектировано приспособление, которое перед сбросом выводило аппарат за рампу, и затем он сбрасывался с замков приспособления. Эта работа проводилась совместно со специалистами «РКК «Энергия» и НИИ ПС. Ведущим инженером самолета при этих испытаниях являлся А. В. Юрасов, который в 2006 г. был назначен главным конструктором самолета Ил-76 и его модификаций вместо ушедшего на заслуженный отдых Р.П. Папковского.

В работе по десантированию изделия К-10, которая проводилась в 2002 г., специалистами КБ было предложено отказаться от применения парашютной платформы, а установить лыжи непосредственно на изделие. Нами же был спроектирован замок крепления изделия к монорельсу. Мы впервые посягнули на традиционный замок, который всегда разрабатывали конструкторы . Но замок получился конструктивно намного проще. Он даже теоретически не может отказать в работе. Наш Генеральный конструктор Г.В. Новожилов любил говорить: «Система должна работать также, как и трехлинейная винтовка

—

просто и без отказов».

Сбросы изделия выполнялись с высот 7000 м. Работа выполнялась совместно с ФГУП «ГосНИИ Маш» и НИИ ПС.

Оборудование грузового отсека

Скорость доставки груза любого назначения, военного или гражданского, зависит не только от того, насколько быстро самолет летит, но и от возможностей их оперативной загрузки и выгрузки после приземления. Грузовая кабина Ил-76МД- 90А оборудована двумя лебедками, развивающими усилие до 3 т, с помощью которых в нее можно заводить несамоходную технику. Любой предмет массой до десяти тонн поднимается с помощью четырех тельферов. Рампа переменного угла наклона обеспечит заход более крупных грузов, до тридцати тонн. Если доставляется техника с ходовой частью гусеничного типа, то ее плавному ходу способствуют подтрапники. Есть также возможность установки четырех роликовых монорельсовых дорожек, которые применяются для десантирования или погрузки морских или авиаподдонов и контейнеров.

Грузовая кабина

Парашютное десантирование осуществляется через аппарель, причем Ил-76МД-90А может — в зависимости от варианта оснащения — иметь одно- или двухпалубную компоновку. Правда, возможность прыжков одновременно с двух уровней обычно не используется по причине высокого риска чрезмерного сближения парашютистов и грузов. Однопалубный вариант предполагает выброску личного состава в количестве до 145 человек (десантников в полной выкладке – 126), двухпалубный – до 225. Воздушный госпиталь может брать на борт 114 раненых.

Для перевозки людей в салоне устанавливаются бортовые и центральные сиденья.

При переоборудовании в летающую противопожарную машину в грузовом отсеке устанавливаются емкости для воды или специальных огнегасящих составов.

Красавец Ил-76

На этом самолете было не только много перелетов, но с него мы ещё и прыгали… у меня 12 прыжков с Ил-76 на спортивном парашюте… в рампу… настоящий десанщик… :))

Военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для:

- парашютного десантирования личного состава;

- парашютного десантирования воинских грузов и техники;

- посадочного десантирования личного состава;

- посадочного десантирования воинской техники и грузов;

- транспортировки пострадавших и раненых — это санитарный вариант самолета.

Это пять основных вариантов применения Ил-76, и для каждого варианта применяется своё оборудование.

Десантирование с Ил-76 проходит в основном в один или два потока в боковые двери, что обеспечивает минимально схождения в воздухе парашютистов-десантников.

В три потока — в боковые двери и в один поток в рампу.

В четыре потока — в боевых условиях: в рампу в два потока и в боковые двери.

Скорость самолета на выброске в среднем 300 км/час. Грузовой салон Ил-76 герметичен, и при дальних перелетах на больших высотах давление внутри самолета примерно как на высоте 2,5 км, но на экстренный случай каждое сидение укомплектовано кислородной маской, следовательно, все десантники имеют возможность индивидуального кислородного питания.

Фото. В Ил-76… ожидание команды «Приготовиться»… Красиво сидят… эта группа сильных мужчин на веревочках… :)) Обратите внимание, на снимке хорошо видно уложенные в камеру стабилизирующие парашюты. Камера на короткой фале пристегнута карабином к тросу в самолете — вот они в самолете и остаются, а стабилизация выходит из камеры сразу за бортом самолета.

Желаю всем десантникам безопасных прыжков!

Пилотская кабина

Рабочее пространство экипажа, удачно проработанное для предшествующих моделей, еще более усовершенствовано в эргономике Ил-76МД-90А. Фото пилотской кабины демонстрируют жидкокристаллические дисплеи (их восемь), пришедшие на смену стрелочным приборам – «будильникам». Пульты управления с джойстиковыми рукоятками имеют высоинтеллектуальную функциональную наполненность. Традиционное удачное остекление, обеспечивающее прекрасный обзор для пилотов и штурмана, в светлое время суток дополняется эффектом «прозрачной кабины», что облегчает управление в условиях ограниченной видимости или при полном ее отсутствии. Все эти функции поддерживаются пилотажно-навигационным комплексом «Купол-III-76М».

«Профессии» богатыря

Ил-76 оказался эффективной платформой для различных специальных образцов авиатехники, в том числе самолётов-заправщиков, авиагоспиталей и летающих лабораторий. Как рассказали ТАСС в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК в составе госкорпорации «Ростех»), на базе Ил-76 было создано 22 модификации. В их числе:

— Ил-76М / Ил-76МД / Ил-76МД-М. У этих самолётов существенно увеличены максимальная взлётная масса и нагрузка. В настоящее время базовые самолёты Ил-76МД модернизируются до уровня Ил-76МД-М с установкой модернизированного светотехнического, десантно-транспортного и бытового оборудования, а также обновлённых средств обороны и связи.

— Ил-76МФ. От базового самолёта отличается повышенной грузоподъёмностью. Машина получила двигатели ПС-90А-76 и модернизированное пилотажно-навигационное оборудование, её фюзеляж был удлинён на 6,6 м. В 2011 году два самолёта Ил-76МФ были поставлены в Иорданию и специализировались на грузовых перевозках по Ближнему Востоку, Африке и Азии.

— Ил-76Т / Ил-76ТД / Ил-76ТД-90ВД. Гражданские модификации, наиболее современная — Ил-76ТД-90ВД — оснащается двигателями ПС-90А-76. В настоящее время она выполняет рейсы в Антарктиду для снабжения полярных станций.

— Ил-78 / Ил-78М / Ил-78М-2. Самолёты-заправщики, оснащаются дополнительными топливными баками и унифицированными подвесными агрегатами заправки.

— Ил-78М-90А. Самолёт-заправщик на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А.

— Ил-76ЛЛ. Самолёт, созданный для испытаний перспективных авиационных двигателей. Штатный левый внутренний двигатель снят, взамен него на нестандартном, усиленном пилоне устанавливается двигатель, предназначенный для испытаний.

— Ил-76МДК. Модификация самолёта Ил-76МД, предназначенная для тренировок космонавтов в условиях кратковременной искусственной невесомости.

© ilyushin.org

Ил-76ТД-90ВД в настоящее время выполняет рейсы в Антарктиду для снабжения полярных станций.

К сведению

Самолёт «ста профессий», как иногда называют 76-го, по-прежнему остаётся одним из самых популярных на рынке авиационной техники: согласно данным справочника WorldAirForces 2022, изданного ведущим профильным изданием FlightGlobal, он занимает шестое место в топ-10 наиболее распространённых в мире военно-транспортных самолётов. Согласно данным издания, на вооружении ВВС различных стран мира состоит 203 единицы Ил-76, что составляет порядка 5 % от общемирового парка военных транспортников.

«Купол»

Современные навигационные приборы взяли на себя многие функции, которые ранее выполняли штурманы и пилоты. Планирование полета, прокладка курса, расчет расхода топлива и другие операции на самолете Ил-76МД-90А выполняются автоматически. Но это не все. Комплекс «Купол» корректирует данные о местонахождении воздушного судна, управляет заходом на посадку (если аэропорт имеет оборудование, соответствующее второй категории ICAO) и даже оценивает метеорологическую обстановку, выдавая экипажу рекомендации по оптимизации процесса пилотирования. Система также предупреждает о летящих на близких и встречных курсах авиационных аппаратах, предостерегая от возможной опасности столкновения. Бесценна помощь «Купола» при проведении десантирования, особенно при отсутствии визуального контроля.

Технические данные

Ил-76МД-90А, фото которого поражает размерами в сравнении с автомобилем или другим самолетом, взлетает с удивительно короткой полосы. Ему достаточно всего 1,7 км. Выбег при посадке можно уменьшить до 960 м за счет работы двигателей в реверсивном режиме. Скорость в полете может достигать 800 км/ч. Беспосадочная дальность зависит от массы груза. Вес в 50 тонн транспортник может доставить на 5 тыс. километров, а 20 тонн – на 8,5 тыс. км.

Теперь о размерах, которыми обладает самолет Ил-76МД-90А. Технические характеристики соответствуют габаритам: диаметр сечения фюзеляжа по мидельшпангоуту составляет примерно 5 метров, длина воздушного судна – 46,6 м, размах плоскостей — 50 м, высота (с шасси) — около 15 метров.

Шасси

Впечатляют и шасси, способные выдержать до 210 тонн (именно столько может весить самолет Ил-76МД-90А). Фото, сделанные с земли во время взлета, позволяют судить об их общей конструкции и том изяществе, с которым они укладываются в ниши, расположенные по боковым наплывам фюзеляжа. Стоек пять: одна носовая и четыре основных. На каждой из них — внушительных размеров колеса-пневматики, расположенные рядно, по четыре на оси. Конструкция шасси в общем и целом повторяет технические решения Ила-76 за исключением того, что увеличившаяся нагрузка, связанная с ростом полезного веса и топлива, а также возможность эксплуатации с проблемных аэродромов потребовала усиления всех элементов.

Мои впечатления о прыжках с Ил-76

В 1990 году 2 августа мы прыгали в Тушино из Ил-76 на 60-летие ВДВ. Сначала тренировочные прыжки из Ил-76 были во Пскове, потом нас привезли в Тушино, поселили на аэродроме в военных палатках. С нами был полковник Кунчукин Виктор Николаевич, он руководил нашими прыжками.

Утром, ни свет — ни заря, нас поднимали и ещё сонных на Уралах увозили в Тверь. Там был взлет Ил-76, дальше прыжок в Тушино на аэродром. Ходили двумя эшелонами, выброска велась в два потока в рампу — у нас спортивное десантирование было. Два Ил-76, заполненные спортсменами-парашютистами, один за другим с интервалом 30-40 секунд заходили на боевой, и Небо наполнялось спортивными парашютами типа «крыло».

В Тушино все готовили свои программы. Но самое красивое было, когда на низкой высоте, метров 300, заходил Ил-76… и сбрасывал 40 тонн воды… показывал, как это происходит при тушении пожаров. А накануне дня ВДВ Ил-76 промахнулся… и 40 тонн воды ушли на МКАД… мы наблюдали… сначала было «Ах…!» и недоумение… представляете, такая махина в 40 тонн воды рухнула на МКАД…! как же так…! там автомобили и всё, что рядом с МКАДом… Потом нам сказали, что жертв не было… Когда Ил-76 сбрасывает воду, есть огромный кусок воды, который не расплескивается — вот он и рухнул на МКАД.

Мы уже утомились… нас возят и возят на Уралах в эту Тверь… жаль, что ближе аэродрома не нашлось… И вот едем мы в Тверь и думаем, что наконец-то приехали, скорее бы в Ил-76… отдохнуть от Урала… взлетели… радуемся… рампа открылась, «На боевом»… ждем сигнал на выход… Небо ясное… и вдруг, рампа закрылась, отбой… летим в Тверь… к Уралам…

Я сняла парашют и пошла в кабину пилотов узнать, за что отбой. Когда командир сказал, что нас пожалел… увидел облака и дал отбой… я хотела его побить… когда он узнал, что совершил самый неприятный для спортсменов-парашютистов поступок, он до самой Твери извинялся… :))

А Уралы нас ждали… в обратный путь в Тушино… :))

Итак…

Перспективы

Тяжелая авиационная техника и в силу своей высокой стоимости, и по причине специфики ее применения, как правило, не производится в гигантских количествах. Однако самолетный парк, доставшийся ВВС России от СССР, постепенно вырабатывает свой моторесурс. Обычный срок эксплуатации для этого типа воздушных судов составляет три десятилетия, поэтому руководству заинтересованных ведомств самое время задуматься о том, сколько потребуется самолетов Ил-76МД-90А. Характеристики этого транспортника вполне удовлетворяют требованиям и Министерства обороны, и МЧС, и «Аэрофлота», причем даже с учетом перспективы. Серийное производство началось в 2012 году, построено три экземпляра. Если первоначальная потребность оценивалась количеством 38 самолетов, то на момент запуска серии она возросла до полусотни, а затем достигла ста штук разных модификаций (до 2020 года). Также оборонное ведомство проявило заинтересованность в специальном борте дальней радиолокационной разведки на базе того же Ил-76МД-90А.

Смотря в какое время суток, в какое отверстие и с чем прыгать. Если ночью Д-6 с дверей — выскакиваешь вроде бы головой вперёд, страхуя одной рукой включённый фонарик на запаске, а другой — бутылку водки и банку тушёнки под запаской. Практически сразу после отделения тебя дёргает за шиворот, как собаку хозяйским поводком от вкусной какашки (но без крика «Фу!»). Потом с удивлением видишь свои ноги в лётных гавнодавах со штанинами комбеза, собравшимися в складки выше колен и на их фоне — уходящий вперёд и вверх светящийся грузолюк. На счёт «пятьсот пять» тянешь колечко. Становится темно и тихо, направляешь фонарик вниз, в стороне видишь уходящую к земле светящуюся точку и слышишь матюки хозяина фонарика. Радостно замечаешь, что машины, которые должны были подсвечивать площадку приземления, всем скопом понеслись к месту, куда улетел оторвавшийся фонарик прапора с ПДС-ки. Потом пытаешься наугад выйти всё-таки к площадке, всей тушей повисая то на левых, то на правых стропах разворота и проклиная законтренные по приказу начпрыга дивизии перекаты. С тоской вспоминаешь хотя бы ПТЛ-72 с его клевантами. Потом слышишь, что под задницей кто-то мукает и радостно вспоминаешь, что километрах в 3-х от площадки есть коровник. Начинаешь чувствовать бодрящий запах коровьего навоза. Добрым словом поминаешь экономного начальника коровника, который ни одной лампочки на нём не зажёг. Потом в пятне фонарика появляется что-то расплывчатое и тёмное, которое наплывает сбоку и разбегается в стороны. Разворачиваешься в подвесной. Радостно выполняешь кульбит в чём-то вязком и липучем. Собираешь стропы в бесконечный узел. Достаёшь сумку из-под запаски, заталкиваешь туда парашют, запаску и фонарик. Чутко вслушиваешься в ночь, потом взваливаешь на плечи сумку и идёшь туда, где тебе чудятся слабые звуки родной русской речи и автомобильных двигателей. По дороге ощущаешь горячую благодарность к конструктору парашюта, который сделал его таким лёгким (кил 25-30 со всем мотлохом и запаской) и снабдил такой обалденно удобной сумкой для переноски (которую хрен куда устроишь, чтобы не резала руки, или плечи). Потом горячо благодаришь народ с площадки за подсветку района приземления. Потом снимаешь с себя перемазанный комбез и в гавнодавах, трусах и тельнике пьёшь водку с ПДС-никами и штурманами наведения с площадки. Потом несколько часов едешь в кузове на парашютах в родную общагу.