Более семидесяти лет прошло с окончания Второй мировой войны – самого страшного конфликта в истории человечества. Немного осталось в живых участников тех драматических событий, родились и выросли новые поколения, сильно изменился мир. Появилась возможность для беспристрастную оценку той эпохе. Историки могут методично и беспрепятственно изучать детали военных операций, отмечать сильные и слабые стороны противоборствующих сторон, давать оценку тактике, называть удачные и неудачные решения полководцев.

То же самое можно сказать и про вооружение Второй Мировой. Удачные конструкторские разработки были у каждого из противников, как и очевидные промахи. Если говорить о лучшем пулемете Второй мировой войны, то им, без сомнения, является немецкий MG.42, который – пример отличного сочетания надежности, эффективности и технологичной простоты в производстве. Он был настолько хорош, что в несколько усовершенствованном виде (MG.3) до сих пор остается на вооружении Бундесвера.

Перспективы использования модели MG3

Пулемет MG3 предполагалось постепенно вывести из эксплуатации и заменить на MG5 уже к 2014 г. Но благодаря его высокой скорострельности, надежности и неограниченной адаптивности к лафетам MG3 по-прежнему сохраняет свое постоянное место в войсках. В качестве дополнительного пулемета модель MG3 остается на вооружении семейства танков «Леопард 1» и «Леопард 2» , а также БМП «Мардер», поскольку пространства боевых отделений этой бронетехники не позволяют монтировать MG5 без всеобъемлющего изменения крепления (лафета).

Возраст оружия в сочетании с интенсивным использованием оставляет четкий след на материале. Прежде всего, ствольная коробка MG3 часто показывает связанные с нагрузкой трещины, которые не подлежат дальнейшему ремонту. Попытки приобретения на мировом рынке сменных ствольных коробок, соответствующих стандартам качества бундесвер в конечном итоге потерпели неудачу.

По мнению ряда западных специалистов, вполне вероятно, что знание технологии штамповки листового металла этой детали, в последние десятилетия была потеряна. Её обновление, но только в новой спецификации возможно лишь для большой серии изделий. Последнее же стало бы экономически оправданным при инвестициях в соответствующие производственные мощности. Однако, в связи с широким распространением в поставках модели-преемника, модели MG5, такой сценарий развития событий исключается.

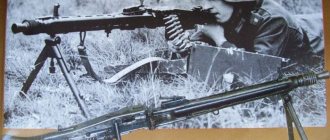

Пулемет MG3A0A1 на сошке

Для сохранения работоспособности существующего арсенала современных пулеметов MG3 до конца срока использования, потребовалось прибегнуть к нетрадиционному подходу. В частности, концерн Rheinmetall для покрытия оставшейся потребности получил заказ на фрезерованные ствольные коробки. Пулеметы MG3 с такими новыми ствольными коробками получили обозначение MG3 A0A1 или MG3 A1A1.

Как отмечают эксперты, ирония в том, что успех MG42 был обусловлен введением технологии штамповки листового металла. Теперь же сохранить в эксплуатации MG3 возможно, только отказавшись от этой технологии производства.

Лента против «блина»

Перейдем к самому больному месту — питанию боеприпасами. Для MG-34 существовали магазины на 75 патронов, ленты на 250 и 50 патронов. Оптимальным вариантом был, пожалуй, магазин, но большого распространения он не получил. Ленту на 250 патронов носить с собой страшно неудобно, поэтому самым популярным вариантом стала лента на 50 патронов.

Она была хороша почти всем, кроме одного: так как лента была нерассыпной, то по мере израсходования боеприпасов около пулемета болтался все более длинный бесполезный кусок. Почему немцы не додумались убрать ленту в короб, как это сделали позже на большинстве пулеметов, не очень понятно — решение-то на поверхности.

Магазин к пулемету Дегтярева — это, наверное, самая неудачная деталь оружия. Знаменитый «блин», сделавший силуэт советского пулемета таким узнаваемым, выглядел красиво и подавал патроны относительно безотказно. Зато имел колоссальный «мертвый вес»: даже без патронов дисковый магазин тянул на 1,6 кг, а с 47 патронами — целых 2,7 кг.

Фото: wikipedia.org

Для сравнения: коробчатые магазины для современных «дегтяреву» ручных пулеметов весили 300−400 г пустые и максимум 1 кг снаряженными при емкости 20−30 патронов. Для носки нескольких магазинов требовалась специальная сумка. А еще «блин», крепящийся сверху пулемета, вынуждал стрелка поднимать голову чуть выше, чтобы видеть противника. То есть чуть больше демаскировать себя с риском погибнуть.

Конечно, в СССР это понимали и очень старались сделать для пулемета более практичный магазин — например «рожок» сверху, как у чешского ZB-26 или его британского клона Bren. Но сделать что-то достойное под устаревший патрон 7,62×54 с закраиной тогда так и не вышло. Советская промышленность не тянула достаточно мощные пружины — и от хорошей идеи пришлось отказаться. А хороших металлических лент в СССР и вовсе разработано не было — станковый «Максим» использовал архаичную холщовую, которая для ручных пулеметов подходила плохо. В результате получился не оптимальный магазин, а «вариант для бедных».

Фото: joyreactor.cc

Что лучше — лента или дисковый магазин? История все расставила по своим местам. Почти все пулеметы Калашникова и большинство их зарубежных аналогов используют ленту. Дисковый магазин сверху используется только в самих пулеметах Дегтярева и их китайских клонах. Да и в мировой истории оружия встречаются считаные модели таких магазинов: например знаменитый английский «Льюис». А непосредственный преемник ДП — РПД — уже использовал ленту в коробке. Правда, он создавался не под патрон с закраиной, но тенденция ясно видна — «блин» был однозначно худшим решением, чем лента.

Обычно в плюс пулемету Дегтяреву ставят его технологичность и дешевизну — оружие можно было производить силами не особо квалифицированного персонала, в то время как MG-34 был довольно сложным и дорогим. Но в данном случае ситуация выходит примерно как с дисковым магазином — то, что СССР не тянул другие, не делает такую конструкцию лучше. Этот аргумент был бы логичен, если бы из-за сложности «машиненгевер» был произведен критически малым тиражом. Однако это не так: и ДП, и MG-34 были изготовлены в количестве около миллиона. Поэтому вариант «порядок бьет класс» здесь не работает.

Китайский пулемет «Тип 53», клон ДП. Фото: wikipedia.org

Модификации

T24

Американские военные пытались скопировать MG 42 во время войны в качестве возможной замены Browning Automatic Rifle и М1919А4 у пехотных отрядов. Версия T24 задумывалась под использование патрона .30-06. Был построен рабочий прототип под индексом Т24. Он мог использоваться на станке М2. Из-за того, что американский патрон .30-06 оказался слишком длинным для единого пулемёта, а также вследствие недостатков конструкции прототипа-отвратительной меткости и небольшой эффективной дальности огня, проект был закрыт.

MG3

Основная статья: MG3

MG3

Современным вариантом MG 42 является пулемёт MG3, выпускаюшийся компанией Rheinmetall AG. Он состоит на вооружении бундесвера и широко экспортируется в различные страны. Производится также по лицензии в Греции, Пакистане, Испании и Турции. Его отличает такой же высокий темп стрельбы, как и у его предшественника. Темп стрельбы очередями может регулироваться различными затворами: чем легче затвор, тем выше скорострельность пулемета. Хотя прототип пулемета был выпущен уже более 70 лет назад, MGЗ по-прежнему остается высокоэффективным оружием. Проблемой при использовании этого пулемета является необходимость смены ствола при очень высоком темпе стрельбы. Даже при стрельбе короткими очередями, с увеличением скорострельности до 1250 выстрелов в минуту, стрелок должен поменять ствол уже через 150 выстрелов или же через каждые 36 секунд.

Застава М53

Основная статья: Zastava M53

Застава М53

Югославия создала М53 на основе MG 42 методом обратной разработки на , сохранив старый немецкий калибр под патрон 7,92×57 мм. Югославы старались сохранить оригинальную конструкцию пулемёта, так что М53 почти ничем не отличается от оригинала. Основное отличие лишь в уменьшенном темпе стрельбы. В остальном характеристики пулемёта такие же как и у MG 42. Те MG 42, что были захвачены в конце Второй мировой войны, были введены в резерв югославской народной армии как М53/42. Множество М53 было продано в Ирак и приняло участие в обеих войнах в Персидском Заливе. В самой Югославии пулемёты М53 последний раз использовались военными в 1999 году. Пулемёт также носил обозначение «Шарац» (серб. Шарац / Šarac).

Steyr MG-74

MG 74

Последним в серии вариантов MG 42 является австрийский MG-74, с 1974 года являющийся стандартным единым пулемётом в австрийских вооружённых силах.

После своего основания в 1955 году, австрийская армия оснащалась устаревшими американскими пулемётами Browning M1919. Начиная с 1959, пулемёты Браунинга постепенно заменялись на немецкие MG 42/59 (MG 1A2) под стандартный патрон НАТО — 7,62×51 мм.

Однако Бюро оборонных технологий в сотрудничестве с компаниями Steyr Mannlicher и Beretta провело разработку пулемёта специально для австрийской армии. Модифицированный немецкий MG 42/59 (ставший также основой для MG3) под патрон НАТО послужил основой для создания собственного единого пулемёта. Разработка модифицированного пулемёта была завершена в 1974 году.

Изменения конструкции включают в себя утяжеление затвора: 950 граммов против 675 граммов затвора MG3, благодаря чему темп стрельбы снижен до 900 выстрелов в минуту. Добавлен переключатель для возможности ведения одиночного огня. MG-74 имеет полимерные рукоятку и приклад тёмно-зелёного цвета, регулируемый целик (35° по горизонтали, 15° по вертикали) и может оснащаться дополнительным зенитным прицелом.

След в культуре

Вторая мировая война нашла широкое отражение в художественной культуре. Образ немецкого солдата, пытающегося завоевать мир для своего фюрера, известен во всех уголках Земли.

Ни один сколько-нибудь серьезный фильм или книга не могли обойти стороной и тему МG-42.

Безжалостная «пила», ведущая огонь как по солдатам, идущим в атаку, так и по мирным жителям, встречается в сотнях художественных описаний прошедшей войны.

Если убрать эмоции, то останется прекрасный образец вооружения, пулемет, послуживший прародителем направления единых пулеметов, использующееся до настоящего времени.

Конструкция

Роликовая система затвора MG 42/MG 3

MG 42 разрабатывался под вполне определённые требования: это должен был быть единый пулемёт, максимально дешёвый в производстве, максимально надёжный и с высокой огневой мощью-вплоть до 20—25 выстрелов в секунду и более, достигаемой относительно высоким темпом стрельбы. Хотя в конструкции MG 42 использовались некоторые детали пулемёта MG 34 (что облегчало переход к производству новой модели пулемёта в условиях войны), в целом он является оригинальной системой с высокими боевыми характеристиками. Более высокая технологичность пулемёта достигнута благодаря широкому применению штамповки и точечной сварки: Короб вместе с кожухом ствола изготавливались штамповкой из единой заготовки, тогда как у MG 34 это были две отдельные детали, изготавливаемые на фрезерных станках. С целью упрощения отказались от возможности подачи ленты с любой стороны оружия, возможности магазинного питания и переключателя режимов огня. В итоге число деталей было уменьшено до 200. В результате стоимость MG 42 по сравнению с MG 34 уменьшилась примерно на 30 % (пулемёт MG 34 стоил Вермахту 300 марок), а металлоёмкость — на 50 %.

Принцип работы

Различные варианты исполнения MG 42

Немецкий парашютист из 11-го воздушного корпуса (фр.)русск. с MG 42 и лентой к нему (1943)

Пулемёт MG 42 работает на принципе отдачи ствола (короткий ход). Он состоит из следующих основных частей и механизмов: ствола с коробом-кожухом; двуногой сошки; затыльника с прикладом; затвора; запирающего, подающего, ударного и спускового механизмов. Запирание затвора производится роликами (боевыми упорами), которые разводятся в стороны. Ролики расположены в боевой личинке и разводятся при запирании скосами клина, а при отпирании сводятся скосами короба. Ударный механизм ударникового типа, расположен в затворе. Он состоит из ударника и бойка. Роль боевой пружины выполняет возвратная пружина. Спусковой механизм находится в рукоятке управления огнём и позволяет вести только непрерывный огонь. Питание пулемёта патронами при стрельбе производится из гибкой металлической ленты с полузамкнутым звеном, единой с лентой пулемёта MG 34. Одна лента может присоединяться к другой при помощи патрона, благодаря чему длина снаряжённой ленты может быть увеличена.

Охлаждение ствола

Как и в пулемёте MG 34, проблема перегрева ствола при продолжительной стрельбе решалась путём его замены. Ствол освобождался отщёлкиванием специального зажима. Смена ствола требовала от 20 до 30 секунд, в зависимости от опытности пулемётчика, и одной свободной руки, вследствие чего не приводила к задержкам в бою.

Технические характеристики MG.42/43

| Тактико-технические характеристики | ||

| Наименование | MG.42 | MG.3 |

| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 |

| Длина общая, мм | 1230 | 1225 |

| Длина ствола, мм | 530 | 565 |

| Масса общая, кг | 11,6 | 11,05 |

| Темп стрельбы, выстр/мин | 1200-1300 | 900-1300 |

| Нач. скорость пули, м/с | 710 | 820 |

| Приц. дальность, м | 2000 | 1200 |

История

К началу Второй мировой войны вермахт имел в качестве единого пулемёта созданный в начале 1930-х годов MG 34. При всех его достоинствах он обладал двумя серьёзными недостатками: во-первых, он оказался весьма требователен к навыкам оператора и качеству боеприпасов; во-вторых, он был чрезвычайно трудоёмок и дорог в производстве, что не позволяло удовлетворить всё возрастающие потребности войск в пулемётах.

MG 42 был создан в малоизвестной в городе Дёбельн (нем. Metall-und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß). Авторы конструкции: Вернер Грунер (Werner Gruner

) и Курт Хорн (

Kurth Horn

). Принят на вооружение Вермахта в 1942 году. Пулемёт был запущен в производство на самом заводе Гросфуса, а также на заводах Маузер-Верке, Густлофф-Верке и других. Производство MG 42 продолжалось в Германии вплоть до окончания войны, общий выпуск составил не менее 400 000 пулеметов. При этом производство MG 34, несмотря на его недостатки, полностью свёрнуто не было, так как он, в силу некоторых конструктивных особенностей (задняя смена ствола, возможность подачи ленты с любой стороны), лучше, чем MG 42, подходил для установки на танках и в других боевых машинах.

Другие особенности оружия и интересные факты

Так как МГ-42 являлся единым пулеметом, из него можно было стрелять как с сошек, так и со специального станка. Это расширило круг задач и возможностей использования оружия.

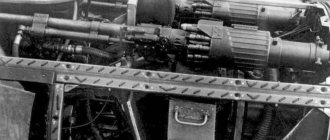

Стандарты вооружения, принятые в 1944 году, предписывали, что в пехотном полку должно быть на вооружении 118 пулеметов МГ-42 ручного варианта, и 24 – станкового. При использовании в ручном варианте можно было стрелять на расстояние до 800 метров. Станковый вариант предполагал использование унифицированного пехотного станка образца 1942 года, на нем имелись прицелы MGZ-34 и MGZ-40 (оптические). Но использовался пулемет не только в пехоте. Был разработан способ установить его на танк (как в турели на башне, так и во внутреннем пространстве), бронетранспортер, самолет (в основном ставился на бомбардировщики как вооружение стрелка). То есть концепция единого пулемета переросла в даже большее, чем можно было ожидать от него изначально.

С момента принятия на вооружение, пулемет выпускался до самого конца Второй мировой. По имеющимся данным, всего было выпущено около 350 тысяч единиц этого оружия.

Немецкие инженеры не остановились на единственном варианте пулемета. Были проведены работы по его модернизации, вследствие чего появился так называемый МГ-42 (В), или МГ-45. Он весил 6,5 кг, а и так высокая скорострельность увеличилась до рекордной на то время – 2400 выстрелов в минуту. Такой темп огня не имел ни один существующий в мире пулемет. Но, МГ-45 появился слишком поздно и на вооружении Вермахта не состоял.

История создания пулемета MG.42

В двадцатом веке война стала настоящим соревнованием технологий. Эта тенденция наглядно отразилась в разработках стрелкового оружия, изменившегося за первые пятьдесят лет столетия до неузнаваемости.

Пулемет (в его современном понимании) впервые появился в конце XIX столетия, и уже первый опыт применения показал высокую эффективность этого вида оружия. Но настоящим звездным часом пулемета стала Первая мировая война. Пулеметы устанавливали на танки, самолеты, военные корабли. Большинство пулеметов того времени имели приличный вес, их устанавливали на специальные станки или турели. В основном это было оборонительное оружие. В конце войны был создан первый крупнокалиберный пулемет (13,35 мм).

В период между мировыми войнами появилось большое количество весьма удачных образцов подобного оружия: пулемет Виккерса (Великобритания), Браунинга (США), ШКАС и ДШК (СССР). Все эти пулеметы впоследствии приняли активное участие во Второй Мировой войне.

Вот их сравнительные характеристики:

| Характеристики | Ручные пулеметы | Станковые пулеметы | ||||

| Пулемет | MG.42 | “Брэн”Мк1 | ДП-27 | MG.42 | М1919А4 | СГ-43 |

| Страна | Германия | Англия | СССР | Германия | США | СССР |

| Патрон | 7,92×57 | 7,7×56 (.303) | 7,62x53R | 7,92×57 | 7,62×63 | 7,62x53R |

| Масса оружия с патронами, кг | 12,6 | 11,5 | 10,6 | 32,1 | 21,55 | 40,4 |

| Длина тела пулемета, мм | 1219 | 1150 | 1272 | 1219 | 1041 | 1150 |

| Начальная скорость пули, м/с | 750 | 745 | 840 | 750 | 853 | 865 |

| Темп стрельбы, выстр/мин | 1200 | 660 | 600 | 1200 | 500 | 500-700 |

| Емкость магазина (ленты), патронов | 50 | 30 | 47 | 250 | 250 | 250 |

Активно велись работы над созданием так называемого единого пулемета, который мог бы исполнять функции как легкого пехотного пулемета, так и турельного, станкового или устанавливаться на бронетехнику.

Подобная концепция существенно упрощала использование пулемета, уменьшала затраты на снабжение и обучение личного состава. Подобным вопросом занимались во многих странах мира, но добиться успеха смогли лишь в Германии.

Первым единым пулеметом считается немецкий MG.34. Он был создан компанией Rheinmetall AG, при его разработке был учтен весь опыт использования подобного оружия в Первую мировую войну. Его можно было использовать с сошек, применять в роли станкового, авиационного, устанавливать в танки и иную бронетехнику. Пулемет весил всего лишь 12 кг (для сравнения, вес пулемета Максима – 60 кг), поэтому его можно было переносить, он мог отлично поддерживать огнем подразделения на переднем крае.

Пулемет обладал множеством достоинств (его продолжали выпускать до самого окончания войны), но были и недостатки.

Главной проблемой MG.34 была его высокая стоимость и довольно сложная конструкция. Она имела большое количество фрезерованных деталей, требовавших специальных видов стали. Стоимость одного пулемета составляла 327 рейхсмарок, что было весьма недешево для того времени. Довольно сложной были разборка пулемета и его обслуживание. По этой причине было принято решение о модернизации пулемета, и ее начали в 1938 году. Начало боевых действий в России только ускорило этот процесс: МГ.34 был весьма чувствителен к загрязнению, что неприятно сказалось во время его использования на Восточном фронте и в песках Северной Африки.

Победу в конкурсе на лучший апгрейд пулемета одержала малоизвестная компания Metall und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuss AG, которая ранее вообще не занималась стрелковым оружием. После принятия улучшенной модели MG.42 на вооружение ее производство началось не только в заводе компании-разработчика, но и на других немецких заводах.

В конце 1941 года первые пулеметы версии MG.42 были отправлены на Восточный фронт для испытаний в полевых условиях, а в 1942 году эта модель была принята на вооружение всех родов войск Германии..

MG.42 можно смело назвать оружием военного времени, потому что он был гораздо проще, чем MG.34. Пулемет имел большое количество штампованных деталей, что значительно снизило сложность его изготовления и стоимость. Везде где только можно клепанные и винтовые соединения заменили на точечную сварку. Производить такое оружие мог даже не очень квалифицированный рабочий. Деревянный приклад был заменен на пластиковый.

При этом упрощение не оказало пагубного влияния на эффективность МГ.42. Даже наоборот: новый пулемет оказался более надежным и устойчивым к загрязнениям.

Его можно было использовать как станковый, а также стрелять с сошек, устанавливать на боевую технику, использовать пулемет как зенитный. МГ.34 и МГ.42 очень сложно отличить по внешнему виду, «тридцатьчетверку» можно узнать по характерному круглому кожуху ствола. У МГ.42 он угловатый, штампованный.

После появления у СССР первых трофейных МГ.42 советская разведка сделала неправильный вывод о том, что у Германии заканчиваются ресурсы, и поэтому немцам приходится производить подобное оружия. С ресурсами у Германии действительно было не очень хорошо, но в данном случае имело место абсолютно осознанное решение с целью удешевления оружия.

Производство МГ.42 продолжалось до самого конца войны, всего было выпущено примерно 400 тысяч экземпляров. Параллельно шло производство МГ 34, потому что он лучше подходил для установки на боевою технику.

В 1944 году в Германии шли работы по упрощению и удешевлению МГ.42. У новой модификации пулемета был неподвижный ствол и полусвободный затвор. Для изготовления нового оружия можно было использовать даже низкосортную сталь, что было очень важно для Германии на завершающем этапе войны. Немецким конструкторам удалось снизить вес пулемета до 6,5 кг, то есть с ним свободно мог управиться даже один боец. Этот пулемет получил наименование MG.45, но его так и не удалось запустить в серийное производство. MG.45 имел еще более высокую скорострельность: 2400 выстрелов в минуту. Многие наработки этой конструкции позже использовались для разработки послевоенных образцов оружия.

В конце пятидесятых годов МГ.42 был принят на вооружение под индексом MG.3. Он был переделан под патрон 7,62×51 мм. Для этого пришлось заменить ствол и некоторые другие элементы оружия, были также внесены многочисленные небольшие усовершенствования. Благодаря своим высоким боевым характеристикам и технологичности этот пулемет и сегодня активно экспортируется и производится по лицензии в нескольких странах.