Битва при Камбре (1917 год)

0

После неудач с применением небольших по объему танковых формирований, британское командование решило провести наступление с использованием большого числа танков. Поскольку до этого танки не оправдали надежд, многие считали их бесполезными. Один британский офицер о. По замыслу английского командования предстоящее наступление предполагалось начать без традиционной артиллерийской подготовки. Впервые в истории танки должны были сами прорвать оборону противника. Наступление у Камбре должно было застать германское командование врасплох. Операция готовилась в режиме строгой секретности. Танки подвозились на фронт в вечернее время. Англичане постоянно вели огонь из пулемётов и миномётов, чтобы заглушить рёв танковых двигателей. Всего в наступлении участвовало 476 танков. Германские дивизии были разбиты и понесли тяжёлые потери. Хорошо укреплённая «Линия Гинденбурга» была прорвана на большую глубину. Однако в ходе немецкого контрнаступления британские войска были вынуждены отступить. Используя оставшиеся 73 танка, англичане сумели предотвратить более серьёзный разгром.

FactsRoom

Вторая мировая война ознаменовалась чередой ожесточенных сражений. Впервые в истории человечества в войне были задействованы крупные механизированные силы, в первую очередь, основная ударная сила — бронетанковые войска.

Бронетанковые войска в то время играли первостепенную роль в сражениях: они выступали мощным бронированным кулаком, который взламывал вражескую оборону и прокладывал армиям путь вперед. Разумно предположить, что тот, у кого этот бронированный кулак сильнее, тот и должен обязательно победить.

Получается, что мы победили в войне благодаря тому, что обладали преимуществом в количестве и качестве танков? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим два самых крупных, а значит, и показательных танковых сражения Второй мировой. Оба они произошли на советско-германском фронте.

Первое сражение началось 23 июня 1941 г. и продолжалось неделю. Войска немецкой группы армий «Юг» силами 1-й танковой группы, включавшей 4 танковые дивизии (11-я, 13-я, 14-я, 16-я), прорвав приграничную оборону, стремительно двигались вглубь страны. Чтобы их остановить, советское командование решило нанести контрудар и выдвинуло 5 механизированных корпусов (8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й) в район деревни Броды.

В районе Луцк — Ровно — Броды началось танковое сражение с участием около 2500 танков и почти всех видов бронетехники, имевшейся в распоряжении у обеих сторон. По количеству танков в том сражении Красная армия имела полное преимущество: 2000 боевых машин против 450 немецких. По качеству немецкая техника также уступала советской.

Например, наш тяжелый танк КВ-1 поначалу вызывал у немцев панику, поскольку казался абсолютно неуязвимым: для немецких танков его лобовая броня была непробиваемой, поэтому немцы старались не вступать с КВ во встречный бой и стремились вытянуть его на позиции противотанковой артиллерии.

В сражении принимал участие и танк КВ-2, (впоследствии снятый с производства в связи с блокадой Ленинграда, где он производился), который обладал не только броней около 10 см, но и гаубичным орудием калибра 152 мм, буквально разрывавшим на части вражеские боевые машины. Был даже уникальный пятибашенный Т-35 и, конечно, знаменитые «тридцатьчетверки», сочетавшие в себе высокие боевые качества, скорость и маневренность.

С немецкой же стороны самым лучшим образцом был Pz IV, но он сильно уступал большинству наших танков и по толщине брони, и по калибру орудия, которое больше предназначалось для борьбы с пехотой. Остальные же модели — Pz III, Pz II и уж тем более Pz I и командирский BefPz, вооруженные только пулеметами, не могли составить конкуренцию нашим бронетанковым силам.

И тем не менее, в сражении под Бродами советские войска потерпели тяжелое поражение: от танкового парка участвовавших в сражении мехкорпусов Юго-Западного фронта осталось всего около 25%. Почему так произошло?

Неужели мы так бездарно воевали? Отложим пока ответ на этот вопрос и рассмотрим второе сражение — знаменитую битву под станцией Прохоровка. Она состоялась в июле 1943 г. на южном фасе Курской дуги. По плану германского командования предполагалось «срезать» Курский выступ одновременным ударом с севера и юга.

Для этой операции были сосредоточены крупные силы, причем южная группировка была более многочисленная и к тому же включала в свой состав, помимо 48-го танкового корпуса и дивизии «Великая Германия», которые сами по себе представляли грозную силу, еще и элитный 2-й танковый корпус СС, а также специальный батальон новых танков Pz V «Пантера», который в сражении под Прохоровкой не участвовал.

В ходе наступления на южном фасе Курской дуги немецкой танковой группировке удалось вклиниться в расположение советских войск на глубину более 30 км. Понимая, что немцы вот-вот прорвутся, советское командование ввело в бой резервную 5-ю гвардейскую танковую армию. Под станцией Прохоровка немецкие и советские машины вступили в самое крупное в истории встречное танковое сражение. С обеих сторон в нем участвовало более 800 танков. На этот раз у Красной армии тоже было численное преимущество, но зато сильное отставание в качестве техники.

Немецкие танки были намного сильнее: старые модели немцы модифицировали, оснастили лучшей броней и вооружением (заменили короткоствольные орудия на длинноствольные, как в танках серии Pz IV G и F2), дополнительными броневыми листами (Pz III L), снабдили кумулятивными снарядами и применили в бою чудо техники по тем временам — танк Pz VI «Тигр», который не только обладал почти непробиваемой лобовой броней (более 10 см), но и орудием калибра 88 мм, пробивавшим любой тип брони танка того времени.

Тем не менее, сражение завершилось переломной победой советских войск и масштабным наступлением, закончившимся взятием Берлина. Так почему такая разница в результатах? Почему, находясь в более выгодных условиях, мы проиграли, а в равном противостоянии вышли победителями?

Дело в том, что в начале войны советским войскам пришлось столкнуться с сильнейшим врагом, строившим свои победы на дисциплине, выучке и взаимодействии всех родов войск. К 1943 г. наши войска переняли все лучшие стороны у немецкой военной машины и развили их, научились проводить разведку, маневрировать, использовать тактические хитрости и просчитывать наперед действия врага.

И когда все это совместилось с героическим боевым духом наших солдат, Красная армия стала поистине непобедимой. Технике, безусловно, отведена важная роль в боевых действиях. Но выиграли мы ту войну благодаря сочетанию техники, тактики и героизма наших солдат и офицеров, которые сражались за Родину.

Популярные статьи:

Битва за Дубно-Луцк-Броды (1941 год)

В первые дни войны произошло масштабное танковое сражение в Западной Украине. Самая мощная группировка вермахта — «Центр» — наступала севернее, на Минск и далее на Москву. На Киев наступала не столь сильная группа армий «Юг». Зато на этом направлении была самая мощная группировка Красной Армии — Юго-Западный фронт. Уже вечером 22 июня войска этого фронта получили приказ мощными концентрическими ударами механизированных корпусов окружить и уничтожить наступающую группировку противника, и к исходу 24 июня овладеть районом Люблин (Польша). Звучит фантастично, но это если не знать силы сторон: в гигантском встречном танковом бою сошлись 3128 советских и 728 немецких танков. Сражение продолжалось неделю: с 23 по 30 июня. Действия мехкорпусов свелись к изолированным контратакам на разных направлениях. Немецкое командование путём грамотного руководства сумело отразить контрудар и нанести поражение армиям Юго-Западного фронта. Разгром был полным: советские войска потеряли 2648 танков (85%), немцы — около 260 машин.

Проигрыш как залог победы. Крупнейшая танковая битва первых дней войны

Не секрет, что наука история – порой превращается в некий политический инструмент. И поэтому иногда путем странных социальных манипуляций значение важных исторических эпизодов существенно занижается и даже нивелируется. И, напротив, из малозначительных событий опытные социальные инженеры способны раздуть грандиозный пузырь значимости, превознося до небес достаточно мелкий исторический факт в угоду тем или иным политическим интересам.

Например, многие из россиян – советского и даже постсоветского воспитания, вполне искренне уверены, что самая крупная танковая битва в истории произошла под Прохоровкой как эпизод сражения на Курской дуге между бронетанковыми частями германской и советской армий.

Однако объективности ради следует напомнить, что грандиознейшая танковая мегабитва случилась в ходе Великой Отечественной войны еще за два года до этого и гораздо западнее Курской дуги: на участке Дубно – Луцк – Броды, где в бронированной смертельной схватке неделю бились суммарно почти 4,5 тысячи бронемашин.

Танковая контратака 23 июня 1941 года

По сути, стартом сражения на линии Дубно – Луцк – Броды, которое историки именуют также битвой под Дубно, стал второй день Великой Отечественной войны – 23.06.1941 года.

Как раз в тот день механизированные корпуса Красной армии Киевского военного округа осуществили свою знаменитую грандиозную контратаку против наступающих немецких войск, которая не только сломала планы противника, но и существенно повлияла на весь ход той войны.

Идея контрнаступления принадлежит представителю Ставки Верховного главнокомандования Георгию Жукову. Он настаивал на этом.

Самыми первыми во фланги группы армий «Юг» ударили первоэшелонные механизированные корпуса – 4-й, 15-й и 22-й. Затем в бой вступил второй эшелон из 8-го, 9-го и 19-го мехкорпусов.

Советское командование стратегически верно запланировало нанесение удара по оконечностям немецкой 1-й танковой группы, которая входила в нацеленную на Киев группу армий «Юг», а также её окружение и уничтожение.

Предпосылкой для веры в успешность реализации данного плана послужили донесения первого дня войны о том, что некоторые советские дивизии остановили превышающие отряды противника (к примеру, 87-ая дивизия генерал-майора Филиппа Фёдоровича Алябушева, которая к концу дня 22 июня отбросила фашистские войска на 6–10 км на запад от Владимира-Волынского).

Плюс ко всему у войск Красной Армии как раз на данном участке фронта оказалось внушительное преимущество в бронемашинах.

Ведь на тот момент среди советских военных округов именно Киевский был самым мощным. Поэтому при вероломном нападении врага, собственно, в первую очередь на него и рассчитывали как на организатора главного и решающего ответного удара Красной Армии.

Поэтому приоритетно и технику туда направляли в существенных объемах, и там же подготовку и обучение войск организовали на высоком уровне.

Согласно отчетности, войска данного округа (на тот период Юго-Западного фронта) располагали в общей сложности 3695 танками. У противника было на тот момент задействовано в наступлении примерно 800 самоходок и танков, что чуть ли не в пять (4,6) раз меньше.

Однако практически такое плохо подготовленное и спешное распоряжение о контрнаступлении обернулось самой крупной танковой битвой, которую войска Красной армии проиграли.

Танки против танков?

Итак, танковые соединения 8-го, 9-го и 19-го мехкорпусов 23 июня 1941 года отправились на передовую и прямо с марша начали встречный бой. Так стартовало первое в Великой Отечественной войне грандиозное танковое сражение.

Битва эта была уникальной еще и вот почему.

Военные историки подчеркивают, что сама по себе концепция войны периода середины ХХ века такого рода боев не предусматривала. На тот момент было общепринятым, что танки являются инструментом для прорыва обороны неприятеля, а также содействуют созданию ситуации хаоса на вражеских коммуникациях.

Общепризнанный военными экспертами постулат, который являлся аксиомой для армий того периода, формулировался вполне себе прямолинейно:

«Танки не воюют с танками».

Тогда считалось, что против танков следует воевать противотанковой артиллерии, а также основательно окопавшейся пехоте. Так вот, битва под Дубно разом и навсегда сломала и разнесла в пух и прах все эти теоретические выкладки. Тут танковые роты и батальоны Красной армии сошлись с немецкими бронемашинами именно лоб в лоб.

И проиграли. По мнению военных аналитиков, сразу по двум причинам.

Первой причиной стал существенно отличающийся уровень связи, координации и управления. Немцы гораздо больше были продвинуты в этом отношении: они эффективнее использовали возможности, как связи, так и координации между родами войск, отмечают эксперты.

В битве под Бродами отставание по данному параметру привело к тому, что танки Красной армии сражались фактически при отсутствии поддержки, бессистемно и напролом.

Пехотные подразделения попросту не успевали оказывать поддержку танкам против артиллерии, так как пешим стрелкам было элементарно не догнать бронетехнику. Сообщается, что танковые формирования (выше батальона) сражались практически при отсутствии какой бы то ни было системной координации, то есть обособленно и в отрыве друг от друга.

Случалось даже, что в одном и том же месте механизированный корпус прорывался вглубь немецких формирований, то есть на запад, а находящийся рядом (вместо того, чтобы поддержать атаку первого) – неожиданно переходил к покиданию занятой позиции и начинал отход на восток.

Битва под Дубно. Горит Т-34. Источник: bild.bundesarchiv.de

Вредная концепция

Вторая причина поражения в сражении под Дубно – это вышеуказанная концепция. Повторимся, наши войска оказались не готовы к бою с танками в силу распространенной в то время парадигмы относительно того, что «танки с танками не воюют».

Больше всего танков, среди принявших участие в том сражении с советской стороны, было создано либо в начале, либо в середине тридцатых годов. В основном это были легкие танки непосредственной поддержки пехоты.

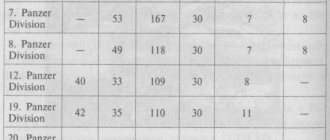

Если быть точнее, то специалисты указывают, что к 22 июня 1941 года на 5 механизированных корпусов (8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й) всего было задействовано 2803 бронемашины. Это 171 (6,1 %) средний танк (Т-34). 217 (7,7 %) – тяжелых танков (КВ-2 – 33, КВ-1 – 136 и Т-35 – 48). То есть в сумме средних и тяжелых танков на тот момент в этих соединениях было 13,8 %. Остальные же (или 86,2 %), то есть подавляющее большинство – это были легкие танки. Именно легкие танки на тот период считались самыми современными и востребованными. Их было 2415 штук (это Т-26, Т-27, Т-37, Т-38, БТ-5, БТ-7).

Сообщается также, что у участвующего в битве немного к западу от Бродов четвёртого механизированного корпуса было тогда почти 900 танков (892 шт.), но при этом современных среди них было чуть больше половины (53 %). КВ-1 было 89 шт. или 10 %, а вот Т-34 – 327 шт. (37 %).

Наши легкие танки ввиду тех задач, которые возлагались на них, имели противопульную и противоосколочную броню. Бесспорно, такие бронемашины были прекрасно приспособлены для разнообразных действий в тылу врага и на коммуникациях неприятеля. Однако они гораздо хуже подходили для прорывов обороны противника.

Немецкие же бронемашины и по вооружению, и по качеству были слабее наших, однако вермахт учел как слабые, так и сильные стороны своих танков и предпочел использовать их именно в обороне. Такая тактика свела практически к нулю все имеющиеся технические плюсы и превосходство танков Красной армии.

Кроме того, не последнюю роль в битве под Дубно довелось сыграть гитлеровской полевой артиллерии. Известно, что для КВ и Т-34 это по большей части не опасно, зато вот для легких танков это было очень чувствительно.

Что уж говорить про стреляющие тогда прямой наводкой 88-мм зенитки фашистов. Противостоять им могли лишь наши тяжелые машины: Т-35 и КВ. А вот легкие советские танки – нет. Это не только их останавливало. Отчеты свидетельствуют о том, что они

«в результате попадания зенитных снарядов частично разрушались».

А если учесть, что против нас немцы на данном участке противотанковой обороны использовали не одни лишь зенитки…

Проигрыш как пролог победы

Как бы там ни считали аналитики, танкисты Красной армии воевали на своих, пусть и не идеальных бронемашинах, в те первые дни отчаянно и даже выигрывали баталии.

Конечно, так как не было защиты с неба, то вражеские самолеты уничтожали до половины колонны прямо на марше. Увы, их маломощную броню мог пробить крупнокалиберный пулемет. И при отсутствии радиосвязи, наши бойцы шли в бой, что называется, на свой собственный страх и риск. В таких вот условиях наши тогда воевали и даже целей достигали.

Когда началось контрнаступление, то два первых дня преимущество все время переходило то на одну сторону, то – на другую. А уже к четвертому дню танкисты-красноармейцы, даже с учетом всех имеющихся у них сложностей, смогли достичь значительных успехов. В ряде боев они сумели отогнать фашистов на 25 или 35 километров.

Более того, к вечеру 26 июня 1941 года нашим танкистам удалось даже выбить немцев из города Дубно, а фрицам пришлось бежать и отходить. Теперь уже – к востоку.

Уничтоженный немецкий танк PzKpfw II. Источник: waralbum.ru

Тем не менее превосходство немцев в пехотных соединениях, а в тот период без них танкисты могли обойтись практически лишь в рейдах по тылам, сказалось. На пятые сутки битвы к исходу дня советские передовые отряды механизированных корпусов просто-напросто были полностью ликвидированы. Часть формирований оказалась окруженной и перешла к обороне по всем направлениям. А танковые отряды начали испытывать дефицит горючего, боеприпасов, запасных частей и боеспособных бронемашин. Порой, отступая, наши танкисты вынуждены были из-за спешки оставлять неприятелю, что называется, целые танки.

Сейчас иногда раздаются голоса, что, мол, если бы в тот период командование фронта не распорядилось о переходе к обороне (хотя приказ Георгия Жукова был о наступлении), то якобы в этом случае, наши бы отбились и погнали немцев от Дубно на запад.

Увы, мнение компетентных экспертов – не погнали бы.

Тем летом гитлеровская армия имела преимущество – немецкие танковые формирования обладали большим опытом реального взаимодействия с разными войсковыми группами и активнее воевали.

Однако наиглавнейшее значение сражения под Дубно – это срыв гитлеровского плана «Барбаросса».

Ведь, по сути, именно наша танковая контратака и принудила руководство немецкой армии отозвать и применить в боях те самые резервы из группы армий «Центр», которые гитлеровцы планировали использовать как раз при наступлении на Москву.

А как раз это самое направление – на Киев с того самого боя и превратилось в первостепенное для вермахта.

Вот это всё вышеперечисленное совсем не входило в задумки Гитлера. Это всё рушило стройную и продуманную схему «Барбаросса». И громило все мечты фрицев о блицкриге настолько, что сами по себе темпы немецкого наступления замедлились до чрезвычайности, так что впору было называть их теперь катастрофическими.

Несмотря на то, что Красную армию ожидала на тот момент очень трудная осень и зима 1941 года, но самая крупная танковая битва Великой Отечественной войны свою гигантскую роль уже сыграла.

Эксперты уверены, что в битвах и под Курском, и под Орлом именно это сражение под Дубно отозвалось мощным эхом. Да и в Салюте в День Победы звонким эхом гремели отзвуки этой самой знаменательной танковой битвы самых первых дней Великой Отечественной войны.

Сражение при Эль-Аламейне (1942 год)

Сражение при Эль-Аламейне — ключевой эпизод англо-германского противостояния в Северной Африке. Немцы стремились перерезать важнейшую стратегическую магистраль союзников — Суэцкий канал, и рвались к ближневосточной нефти, в которой нуждались страны Оси. Генеральное сражение всей кампании произошло при Эль-Аламейне. В рамках этого сражения произошла и одна из крупнейших во Второй Мировой танковых битв. Итало-германские силы насчитывали около 500 танков, половину из которых составляли довольно слабые итальянские танки. Английские бронетанковые части имели свыше 1000 танков, среди которых были мощные американские танки — 170 «Грантов» и 250 «Шерманов». Качественное и количественное превосходство англичан отчасти компенсировалось военным гением командующего итало-немецкими войскам — знаменитого «лиса пустыни» Роммеля. Несмотря на численное превосходство англичан в живой силе, танках и авиации, англичане так и не смогли прорвать оборону Роммеля. Немцам удалось даже контратаковать, но превосходство англичан в численности было столь внушительным, что ударная немецкая группировка из 90 танков во встречном бою была просто уничтожена. Роммель, уступая противнику в бронетехнике, широко использовал противотанковую артиллерию, среди которой были и трофейные советские 76-мм орудия, прекрасно себя зарекомендовавшие. Лишь под давлением огромного численного превосходства врага, потеряв практически всю технику, немецкая армия начала организованное отступление. У немцев после Эль-Аламейна осталось чуть более 30 танков. Общие же потери итало-германских войск в технике составили 320 танков. Потери британских танковых войск составили примерно 500 машин, многие из которых удалось отремонтировать и вернуть в строй, так как поле боя в итоге осталось за ними. ×

Смертельный марш. Танковое сражение в районе Дубно — Броды

Подбитые танки Т-26 разных модификаций из состава 19-й танковой дивизии 22-го мехкорпуса на шоссе Войница – Луцк. 24 июня 1941 г.

Танковое сражение в районе Дубно – Броды стало одним из крупнейших во время Великой Отечественной войны. Однако оно не получило такую популярность, как Курская битва. В сражении участвовало 5 механизированных корпусов советского Юго-Западного фронта и немецкая 1-я танковая группа.

Мехкорпуса вступали в бой по отдельности, частями, в разное время, были разбиты и понесли огромные потери. Однако советские подвижные соединения смогли задержать противника, который не сумел с ходу прорваться к Киеву, что позволило избежать окружения трех армий Юго-Западного фронта (ЮЗФ) на львовском направлении.

Это стало одной из предпосылок срыва гитлеровского блицкрига.

Общая ситуация

22 июня 1941 года началась война и наступление немецкой группы армий «Юг».

Основной удар немцы нанесли на участке Сокаль – Устилуг. Гитлеровцы, преодолевая героическое сопротивление пограничников, гарнизонов ДОТов и подходящих стрелковых соединений наших армий, быстро развивали наступление.

Советские стрелковые дивизии, идущие к границе, попали под удар немецкой авиации, артиллерии и сухопутных сил. Дивизии шли в плотных колоннах, что вначале позволило отражать атаки врага. Но фланги дивизий были открыты, и немцы имели численное и качественное преимущество, что означало обход и окружение противником.

К тому же во второй половине дня немцы начали вводить в бой подвижные соединения. Поэтому уже в первый день войны полки 87-й и 124-й стрелковых дивизий 5-й армии Потапова столкнулись с угрозой окружения.

Немецкий 4-й воздушный флот бомбил советские аэродромы. В сравнении с другими приграничными округами авиадивизии, расположенные на Украине, оказали немецким ВВС наибольшее сопротивление.

Это было связано с несколькими факторами.

Во-первых, наилучшим было соотношение сил немецких и советских ВВС.

Во-вторых, командование советских ВВС округа в лице Е. С. Птухина уделяло много внимания маскировке аэродромов.

В-третьих, система базирования ВВС Киевского военного округа была эшелонирована на большую глубину, и не все базы ВВС оказались под ударом люфтваффе в первый день войны.

Под ударом оказались в основном авиадивизии, которые располагались непосредственно у границы. Проблемой было то, что немцы знали все наши аэродромы, и большинство авиачастей запасных посадочных площадок не имело.

Кроме того, весной началось строительство новых бетонных полос, и значительная часть аэродромов к началу войны не могла принимать самолеты. Поэтому уничтожение советских самолетов на земле было делом времени. Немцы владели инициативой и действовали методично. Первый удар, второй, третий и так до победного конца.

В итоге немцы прорвали фронт на стыке 5-й и 6-й советских армий.

Немецкие танки двигались в направлении на Радехов (Радзехов) и Берестечко.

Советская разведка в это время недооценивала силы противника на львовско-дубненском направлении.

В частности, появление 11-й танковой дивизии в первый день не заметили.

А на вспомогательных направлениях, где противник не имел большого превосходства, были даже успехи наших войск. Советское командование в это время пыталось с помощью контрударов остановить и разбить противника.

Вечером 22 июня приходит Директива № 3, в ней отмечалось, что противник «понеся большие потери, достиг небольших успехов», и приказывалось перейти в решительное наступление. Генштаб решил ударами на люблинском направлении окружить и разгромить основную ударную группировку противника на юге. Затем можно было оказать помощь Западному фронту, угрожая правому крылу группы армий «Центр». В операции должны были участвовать две армии и подвижные соединения ЮЗФ, поддержанные авиацией.

В штабе ЮЗФ, где оценивали ситуацию более трезво, поняли, что масштабная операция по окружению с выходом к Люблину невозможна.

Поэтому решили нанести два контрудара с целью не окружения, а разгрома главных сил врага на этом направлении. На левом фланге с линии Радехов – Рава-Русская на Красностав должны были наступать три мехкорпуса (15-й, 4-й и 8-й), на правом, из района Верба – Владимир-Волынский на Красностав, один корпус (22-й).

Вечером 22 июля в штаб фронта прибыл представитель Ставки Г. К. Жуков. Он одобрил принятые комфронта М. П. Кирпоносом планы.

В целом, как отмечает историк А. Исаев («От Дубно до Ростова». М., 2004) решение было разумным. На направление главного удара противника выдвигаются подвижные соединения фронта, чтобы оказать давление на фланги и острие вражеского клина.

Проблема была в том, что немцы не стояли на месте, инициатива была в их руках, опыта у них было больше.

Наши подвижные соединения были только что сформированными, «сырыми», с нехваткой командных кадров, личного состава, новых танков, средств ПТО и ПВО и т.д.

Немецкие солдаты осматривают советский командирский (радийный) танк Т-26, подбитый на трассе Владимир-Волынский – Луцк. На заднем плане на обочине видны подбитые бронеавтомобиль БА-10, танк Т-26 с конической башней и ещё один БА-10. Советская техника из состава 19-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса

Немецкий солдат-регулировщик руководит движением автоколонны на улице города Луцка, стоя рядом с уничтоженными советскими легкими танками БТ-7.

Силы сторон

Со стороны вермахта на острие атаки была 1-я танковая группа Клейста: 3-й, 14-й и 48-й моторизованные корпуса (5 танковых и 4 моторизованных дивизии), 29-й армейский корпус), пехотные дивизии 6-й и 17-й полевых армий.

По разным оценкам, в составе ударной группы было от более 720 до 800 танков. При этом частично танки были командирскими (без серьёзного вооружения) и легкими Т-1 и Т-2 с 20-мм пушками и пулеметами.

Юго-Западный фронт (бывший Киевский особый военный округ) был самым мощным на западном направлении.

Из 20 советских мехкорпусов здесь было расположено 8. В сражении приняли участие 5 мехкорпусов: 8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й и 8-я танковая дивизия 4-го корпуса, стрелковые корпуса 5-й и 6-й армий.

На вооружении мехкорпусов было, по разным данным, от 3,4 до 3,6 тыс. танков. Однако значительная часть боевых машин были легкими танками БТ и Т-26. Также корпуса имели более 400 тяжелых КВ и средних Т-34, появление которых стало неприятным сюрпризом для немцев. Эти советские танки превосходили немецкие образцы. Однако немцы смогли парировать угрозу с помощью артиллерии, включая 88-мм зенитные орудия.

Стоит отметить, что в массе своей советские танкисты, по сравнению с немецкими, не имели опыта подобных сражений. В связи с процессом реформирования и модернизации, создания мехкорпусов, учебная подготовка была минимальной. Отсутствовала качественная штатная радиосвязь танковых групп и отдельных машин, не было или ощущалась нехватка бронебойных снарядов.

Моторесурсы значительной части техники были на исходе, она просто ломалась на марше. Командование совершило ряд ошибок, что ухудшило положение советских подвижных соединений.

Подбитый советский танк Т-26 и погибший красноармеец на улице в Дубно

Смертельный марш

Особенно сложно пришлось мехкорпусам 5-й армии, которые имели большой недостаток автотранспорта.

Маневр подвижных соединений был делом сложным даже в мирное время, а во время войны ситуация резко ухудшалась. Это растянувшиеся на десятки километров колонны из танков, бронемашин, автомобилей, тракторов и мотоциклов. Палящее солнце, пробки и неизбежные в сутолоке аварии. Сломавшийся и отставший транспорт. Повозки, лошади, скот и массы беженцев.

Колонны были лёгкой целью для вражеской авиации. Танки с воздуха подбить было сложно. А вот тылы немцы громили вовсю. Грузовики с боеприпасами и топливом горели. Также налёты люфтваффе снижали скорость движения. Команда «Воздух!», и водители машин разбегаются. Затем нужно разобрать завалы из обломков и горящих автомобилей. Моторесурс многих танков заканчивался, их приходилось оставлять на базах, по дороге. Быстро возникла нехватка горючего.

В районе Львова дислоцировался сильнейший мехкорпус фронта – 4-й корпус Андрея Власова (в тот период он был одним из самых перспективных командиров Красной Армии).

В состав корпуса входили 8-я, 32-я танковые и 81-я моторизованная дивизии. Корпус насчитывал 28 тыс. человек и был лучше всех укомплектован техникой – 979 танков (в том числе более 400 Т-34 и КВ-1), 175 бронемашин, более 180 орудий и минометов.

Корпус входил в состав 6-й армии Ивана Музыченко, и его уже с 22 июня начали по частям использовать в оборонительных боях. Командарм использовал подвижное соединение для усиления обороны армии, хотя ничего катастрофического в её полосе не было. 24 июня 8-я танковая дивизия Фотченкова была выделена для участия в контрударе по противнику. Её направили для взаимодействия под Радеховом с 15-м мехкорпусом.

8-й механизированный корпус генерала Дмитрия Рябышева (12-я, 34-я танковые и 7-я моторизованная дивизии) из района Стрый, Дрогобыч через Львов был выдвинут в район Бродов, чтобы вместе с 15-м корпусом нанести удар по 46-му моторизованному корпусу противника (11-я и 16-я танковые дивизии), который наступал на Дубно.

Корпус Рябышева (донской казак, воевавший в Первой мировой и Гражданской войнах) насчитывал более 30 тыс. человек, 932 танка и 172 броневика. Почти 500-километровый марш был трудным, по запруженным дорогам, под бомбежками. Поэтому его завершили только после полудня 25 июня. Корпус по пути потерял почти половину техники из-за поломок и нехватки горючего.

В целом, если бы фронт остался на месте, эту технику можно было вернуть в строй. Но в условиях отступления она была утрачена.

Как отмечается в работе А. Драбкина «Я дрался на Т-34»:

«Для танков Т-34 в 1941 году 500-километровый марш был бы практически смертельным. В июне 1941 года 8-й механизированный корпус под командованием Д. И. Рябышева после такого марша из мест постоянной дислокации к району Дубно потерял в дороге почти половину своей техники вследствие поломок».

Советский легкий танк БТ-5, подбитый и сгоревший в Дубно.

Советский средний танк Т-34 с пушкой Л-11 выпуска октября 1940 года, подбитый у дороги в районе юго-восточного въезда в Дубно. Машина принадлежала 12-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса. Согласно автографу на правом борту, танк подбит солдатами 111-й пехотной дивизии и полка «Герман Геринг».

Первые бои

15-й механизированный корпус Игнатия Карпезо (10-я, 37-я танковые и 212-я моторизованная дивизии) располагался в районе г. Броды.

В его составе было свыше 33 тыс. человек, более 730 танков (включая около 130 Т-34 и КВ) и 150 бронемашин. 23 июня корпус, без 212-й дивизии, оставленной для обороны Брод, был выдвинут на Радехов.

22 июня передовой отряд 10-й танковой дивизии (один танковый и один мотострелковый батальоны) занял поселение. Утром подошли войска немецкой 11-й танковой дивизии. Завязался бой, который длился до середины дня. Немецкие танкисты впервые ощутили на себе удар 76-мм орудий танков Т-34.

Но силы были неравны, стали заканчиваться боеприпасы. Наши отступили, немцы заняли Радзехов.

Развивая наступление на Берестечко, немцы напоролись на сводный отряд Т-34.

Унтер-офицер 11-й танковой дивизии, впоследствии историограф соединения, Густав Шродек вспоминал:

«Наши сердца сжимаются: страх, ужас, но, может быть, также и радость, так как, наконец, мы можем показать себя. Видели ли они нас? Принимают ли они нас за своих? Наши силы равны… И как только они приближаются на расстояние примерно в 100 м от наших пушек, «танец» начинается. Мы посылаем им первый снаряд. Румм-м-м! Первое попадание в башню. Второй выстрел и новое попадание. Головной танк, в который я попал, невозмутимо продолжает свое движение. То же самое и у моих товарищей по взводу. Но где же превосходство наших танков над танками русских, так долго провозглашавшееся?! Нам всегда говорили, что достаточно лишь «плюнуть» из наших пушек!»

В 15 часов Радехов атаковали 20-й танковый и 10-й мотострелковый полки 10-й танковой дивизии. Все остальные части корпуса были ещё на марше. А 37-я дивизия, которая уже выходила к месту сражения, вообще повернула в другую сторону, на Адам, из-за слуха, что там появились танки противника.

Беспорядок навёл сам комкорпуса Карпезо. Понятно, что часть 10-й дивизии, причём без артиллерии, не смогла отбить Радехов.

Немцы же имели против наших Т-34 несколько десятков гаубиц калибра 105–150-мм, бьющих с закрытых позиций, орудия от 50-мм противотанковых пушек до 88-мм зениток.

22-й мехкорпус Семёна Кондрусева (19-я и 41-я танковые, 215 моторизованная дивизии) имел в своём составе 24 тыс. человек, 650–700 танков, 50–80 бронемашин. Большая часть машин была лёгкими БТ и Т-26. Корпус находился в стадии формирования, был «сырым». Из-за отсутствия командного состава и техники некоторые части были небоеготовыми. Корпус совершил марш более 200 км севернее города Ровно.

24 июня 19-я и 215-я дивизии начали наступление к северу от шоссе Владимир-Волынский – Луцк. 19-я танковая дивизия Семенченко, в составе которой были только легкие танки (по разным источникам примерно 160–225 машин), во время марша потеряла из-за бомбовых ударов и поломок значительную часть танков. Затем она напоролась на противотанковую оборону немецкой 14-й танковой дивизии в районе сёл Войница и Александрия. Дивизия потеряла большую часть машин. Комкорпуса Кондрусев погиб, Семенченко был ранен.

Остатки советских войск отошли к Ровно.

41-я танковая дивизия 22-го корпуса в этом бою не участвовала. Она получила задачу выйти в район Ковеля. По пути попала под обстрел, завязла в болотистой местности, затем отошла на рубеж р. Стоход.

9-й мехкорпус Константина Рокоссовского (20-я и 35-я танковые, 131-я моторизованная дивизии) имел в своём составе около 300 лёгких танков Т-26, БТ и Т-37/38, 70 бронемашин. В момент начала войны корпус дислоцировался в районе г. Новоград-Волынский в 200–250 км от границы.

24–25 июня 131-я мотодивизия заняла оборону в районе Луцка. Дивизия была усилена мотоциклетным полком 22-го механизированного корпуса и двумя артиллерийскими дивизионами 19-й танковой дивизии того же корпуса.

26-го войска Рокоссовского вели тяжелые бои в районе Луцка с частями немецкой 13-й танковой дивизии. Немцы взяли Луцк и пытались прорваться на Ровно.

19-й мехкорпус Николая Фекленко (из 40-й и 43-й танковых и 213-й моторизованной дивизий) насчитывал 22 тыс. человек (около 2/3 от штата), около 450 танков и 26 бронемашин. Штаб корпуса располагался в Бердичеве.

Вечером 22 июня корпус начал движение и был нацелен на дубненское направление. Корпус Фекленко вместе с 9-м корпусом Рокоссовского должен был разгромить неприятеля в районе Млынов, Дубно. Части шли в район Ровно под ударами немецкой авиации.

Утром 25 июня передовые части 40-й дивизии вступили в бой с 11-й немецкой танковой дивизией.

Немецкие солдаты рассматривают советский средний танк Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11 из 12-й танковой дивизии, брошенный в районе Дубно.

Немецкие солдаты осматривают советский танк Т-34-76, захваченный на улицах Дубно.

Продолжение следует…

Сражение под Прохоровкой (1943 год)

Танковое сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года в рамках Курской битвы. По официальным советским данным, в нем с обеих сторон участвовали 800 советских танков и САУ и 700 немецких. Немцы потеряли 350 единиц бронетехники, наши — 300. Но хитрость в том, что подсчитаны советские танки, участвовавшие в битве, а немецкие — те, которые были вообще во всей немецкой группировке на южном фланге Курской дуги. По новым, уточнённым данным, в танковом сражении под Прохоровкой участвовало 311 немецких танков и САУ 2-го танкового корпуса СС против 597 советских 5-й Гвардейской танковой армии (командующий Ротмистров). Эсэсовцы потеряли около 70 (22%), а гвардейцы — 343 (57%) единиц бронетехники. Ни одной из сторон не удалось достичь своих целей: немцам не удалось прорвать советскую оборону и выйти на оперативный простор, а советским войскам не удалось окружить группировку противника. Для расследования причин больших потерь советских танков была создана правительственная комиссия. В отчете комиссии боевые действия советских войск под Прохоровкой названы «образцом неудачно проведенной операции». Генерала Ротмистрова собирались было отдать под трибунал, но к тому времени общая обстановка сложилась благоприятно, и все обошлось.

Руководство Украинской ССР на Первомайском параде в Киеве. Слева направо: 1-й секретарь ЦК компартии Украины Н. С. Хрущев, командующий войсками Киевского Особого военного округа Герой Советского Союза генерал-полковник М. П. Кирпонос, председатель Президиума Верховного Совета УССР М. С. Гречуха. 1 мая 1941 года

Член военного совета Юго-западного фронта корпусной комиссар Н. Н. Вашугин. Покончил жизнь самоубийством 28 июня 1941 года

Командир 8-го мехкорпуса генерал-лейтенант Д. И. Рябышев. Снимок 1941 года

Капонир с 76,2-мм орудием. Подобные инженерные сооружения устанавливались на «Линии Сталина». Еще более совершенные конструкции строились на Западной Украине в системе укреплений «Линии Молотова». СССР, лето 1941 года

Немецкий специалист осматривает захваченный советский огнеметный танк ХТ-26. Западная Украина, июнь 1941 года

Германский танк Рz.Kpfw.III Ausf.G (тактический номер «721»), продвигающийся по территории Западной Украины. 1-я танковая группа Клейста, июнь 1941 года

Подбитый немцами советский танк Т-34–76 ранних серий. Эта машина была выпущена в 1940 году и оснащалась 76,2-мм пушкой Л-11. Западная Украина, июнь 1941 года

Машины 670-го дивизиона истребителей танков во время марша. Группа армий «Юг». Июнь 1941 года

У полевой кухни 9-го мехкорпуса РККА под командой старшины В. М. Шуледимова. Слева направо: старшина В. М. Шуледимов, повар В. М. Гриценко, хлеборез Д. П. Маслов, шофер И. П. Левшин. Под вражеским огнем и пулями кухня продолжала работать и своевременно подвозила танкистам пищу. Юго-Западный фронт, июнь 1941 года

Брошенный при отступлении Т-35 из состава 8-го механизированного корпуса РККА. Юго-Западный фронт, июнь 1941 года

Подбитый и брошенный экипажем германский средний танк Рz.Kpfw.III Ausf.J.Тактический номер четырехзначный: «1013». Группа армий «Юг», май 1942 года

Перед наступлением. Командир 23-го танкового корпуса Герой Советского Союза генерал-майор Е. Пушкин и полковой комиссар И. Белоголовиков ставят задачи частям соединения. Юго-Западный фронт, май 1942 года

Колонна грузовиков модели ЗиС-5 (регистрационный номер машины на переднем плане «А-6-94-70») везет боеприпасы к переднему краю. Южный фронт, май 1942 года

Тяжелый танк КВ из 6-й гвардейской танковой бригады. Командир машины — политрук Чернов со своим экипажем подбил 9 немецких танков. На башне КВ надпись «За Родину». Юго-Западный фронт, май 1942 года

Средний танк Рz.Kpfw.III Ausf.J,подбитый нашими войсками. Запасные траки гусениц, подвешенные в передней части машины, одновременно служили для усиления лобовой брони. Группа армий «Юг», май 1942 года

Импровизированный НП, устроенный под прикрытием подбитого немецкого танка Рz.Kpfw.III Ausf.H/J. На крыле танка видна символика танкового батальона и взвода связи. Юго-Западный фронт, май 1942 года

Командующий войсками Юго-Западного направления Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко — один из главных организаторов Харьковской наступательной операции советских войск в мае 1942 года. Фотопортрет 1940–1941 годов

Командующий немецкой группой армий «Юг» (в период боев под Харьковом) генерал-фельдмаршал фон Бок

Брошенные танки американского производства М3 средний (М3 «Генерал Ли») из состава 114-й танковой бригады Сводного танкового корпуса. На башнях видны тактические номера «136» и «147». Южный фронт, май-июнь 1942 года

Танк поддержки пехоты МК II «Матильда II», брошенный экипажем из-за повреждения ходовой части. Регистрационный номер танка «W.D. № Т-17761», тактический — «8-Р». Юго-Западный фронт, 22-й танковый корпус, май 1942 года

Подбитая противником сталинградская «тридцатьчетверка». На башне виден треугольник и буквы «СУВ». Юго-Западный фронт, май 1942 года

Брошенная при отступлении установка БМ-13 на базе гусеничного скоростного тягача СТЗ-5 НАТИ из состава 5-го гвардейского полка реактивной артиллерии. Номер машины — «М-6-20-97». Юго-Западное направление, конец мая 1942 года

Генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, с апреля по июль 1942 года руководивший войсками Брянского фронта. Снимок 1942 года

Сборка танков Т-34–76 на Уралвагонзаводе. Судя по технологическим особенностям боевых машин, фотоснимок был сделан в апреле-мае 1942 года. Массово эта модификация «тридцатьчетверки» была впервые применена в боях в составе танковых корпусов Красной Армии на Брянском фронте летом 1942 года

Штурмовое орудие StuG III Ausf.F меняет огневую позицию. САУ имеет камуфляж в виде желтых разводов, нанесенных на базовую серую окраску, и белый номер «274». Армейская группа «Вейхс», мотодивизия «Великая Германия», лето 1942 года

Командование 1-го гренадерского полка моторизованной дивизии «Великая Германия» на полевом совещании. Армейская группа «Вейхс», июнь-июль 1942 года

Расчет 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20 образца 1937 года ведет огонь по германским позициям. Брянский фронт, июль 1942 года

Группа советских командиров наблюдает за обстановкой с НП, расположенного в одном из домов г. Воронежа, июль 1942 года

Экипаж тяжелого танка КВ по тревоге занимает места в своей боевой машине. Брянский Фронт, июнь-июль 1942 года

Новый командующий 40-й армией, оборонявшей Воронеж, генерал-лейтенант М. М. Попов на командном телеграфе. Справа «бодистка» гвардии ефрейтор П. Миронова, лето 1942 года

Командование 5-й танковой армии перед началом боевых действий. Слева направо: командующий 11-м танковым корпусом генерал-майор А. Ф. Попов, командующий 5-й танковой армией генерал-майор А. И. Лизюков, начальник Автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант Я. Н. Федоренко и полковой комиссар Е. С. Усачев. Брянский фронт, июль 1942 года

Танк Т-34–76, выпущенный вначале лета на , выдвигается на рубеж для атаки. Брянский фронт, предположительно 25-й танковый корпус, лето 1942 года

Средний танк Рz.Kpfw.IV Ausf.F2 и штурмовое орудие StuG III Ausf.F атакуют советские позиции. Район Воронежа, июль 1942 года

Брошенная при отступлении советских войск реактивная установка БМ-8–24 на шасси танка Т-60. Подобные системы входили в состав дивизионов гвардейских минометов танковых корпусов Красной Армии. Воронежский фронт, июль 1942 года

Командующий танковой армией «Африка» генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель (справа) награждает Рыцарским крестом гренадера Гюнтера Хальма из 104-го панцергренадерского полка 15-й танковой дивизии. Северная Африка, лето 1942 года

Британское военное руководство в Северной Африке: слева — полный генерал Александер, справа — генерал-лейтенант Монтгомери. Снимок был сделан в середине 1942 года

Английские танкисты распаковывают бронетанковую технику, прибывшую из США. На снимке — 105-мм самоходная гаубица М7 «Прист». Северная Африка, осень 1942 года

Средний танк американского производства М4А1 «Шерман» в ожидании начала контратаки. Северная Африка, 8-я армия, 30-й армейский корпус, 10-я танковая дивизия, 1942–1943 годы

На марше полевая артиллерия 10-й танковой дивизии. Полноприводный тягач канадского производства «Форд» буксирует 94-мм (25-фунтовую) пушку-гаубицу. Северная Африка, октябрь 1942 года

Расчет выкатывает 57-мм противотанковую пушку на позицию. Это британский вариант «шестифунтовки». Северная Африка, 2 ноября 1942 года

Танк-тральщик «Скорпион», созданный на базе устаревшего танка «Матильда II». Северная Африка, 8-я армия, осень 1942 года

4 ноября 1942 года британскими войсками был захвачен в плен генерал танковых войск вермахта Вильгельм Риттер фон Тома (на переднем плане). На снимке его ведут на допрос в штаб Монтгомери. Северная Африка, 8-я армия, осень 1942 года

Оставленная на позиции 50-мм немецкая пушка Pak 38. Для маскировки она прикрыта специальной сетью. Северная Африка, ноябрь 1942 года

Брошенная при отступлении войск «оси» итальянская 75-мм самоходная установка Semovente da 75/18. Для того, чтобы увеличить броне защищенность, рубка САУ обложена траками и мешками с песком. Северная Африка, ноябрь 1942 года

Командующий 8-й армией генерал Монтгомери (справа) осматривает поле сражения из башни своего командирского танка М3 «Грант». Северная Африка, осень 1942 года

Тяжелые танки МК IV «Черчилль III», поступившие в 8-ю армию для испытаний в пустынных условиях. Они были вооружены 57-мм пушкой. Северная Африка, осень 1942 года

Прохоровское направление. На фото: генерал-лейтенант П. А. Ротмистров — командующий 5-й гвардейской танковой армией (слева) и генерал-лейтенант A. C. Жадов — командующий 5-й гвардейской танковой армией (справа). Воронежский фронт, июль 1943 года

Оперативная группа 5-й гвардейской танковой армии. Воронежский фронт, прохоровское направление, июль 1943 года

Разведчики-мотоциклисты на исходной для марша позиции. Воронежский фронт, передовое подразделение 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии, июль 1943 года

Комсомольский экипаж гвардии лейтенанта И. П. Калюжного за изучением местности предстоящего наступления. На заднем плане виден танк Т-34–76 с индивидуальным названием «Комсомолец Забайкалья». Воронежский фронт, июль 1943 года

На марше передовое подразделение 5-й гвардейской танковой армии — разведчики на бронеавтомобилях БА-64. Воронежский фронт, июль 1943 года

Самоходное орудие СУ-122 в районе Прохоровского плацдарма. Скорее всего артсамоход принадлежит 1446-му самоходно-артиллерийскому полку. Воронежский фронт, июль 1943 года

Бойцы танкоистребительного моторизованного подразделения (на «Виллисах» с противотанковыми ружьями и 45-мм пушками) в ожидании начала атаки. Воронежский фронт, июль 1943 года

Эсэсовские «Тигры» перед наступлением на Прохоровку. Группа армий «Юг», 11 июля 1943 года

Полугусеничный транспортер Sd.Kfz.10 с тактическими обозначениями 2-й панцергренадерской дивизии СС «Рейх» движется мимо подбитого советского танка британского производства МК IV «Черчилль IV». Скорее всего эта тяжелая машина принадлежала 36-му гвардейскому танковому полку прорыва. Группа армий «Юг», июль 1943 года

Подбитое нашими войсками самоходное орудие StuG III из состава 3-й панцергренадерской дивизии СС «Тотенкопф». Группа армий «Юг», июль 1943 года

Немецкие ремонтники пытаются восстановить перевернувшийся танк Рz.Kpfw.III из состава 2-й панцергренадерской дивизии СС «Рейх». Группа армий «Юг», июль 1943 года

150-мм (реально 149,7-мм) самоходные орудия «Хуммель» из 73-го артполка 1-й танковой дивизии вермахта на огневых позициях в одной из венгерских деревень. Март 1945 года

Тягач SwS буксирует 88-мм тяжелую противотанковую пушку Pak 43/41, за свою неповоротливость получившую у немецких солдат прозвище «Амбарные ворота». Венгрия, начало 1945 года

Командующий 6-й танковой армией СС Зепп Дитрих (в центре, руки в карманах) во время торжества по поводу награждения л/с 12 тд «Гитлерюгенд» наградами Рейха. Ноябрь 1944 года

Танки «Пантера» Pz.Kpfw.V из 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд» выдвигаются к линии фронта. Венгрия, март 1945 года

Инфракрасный 600-мм прожектор «Филин»(«Uhu»), смонтированный на бронетранспортере Sd.Kfz.251/21.Такие машины использовались в подразделениях «Пантер» и StuG III при ведении ночных боев, в том числе и в районе озера Балатон в марте 1945 года

Бронетранспортер Sd.Kfz.251 со смонтированными на нем двумя приборами ночного видения: ночной прицел для стрельбы из 7,92-мм пулемета МG-42, прибор для ночного вождения перед местом механика-водителя. 1945 год

Личный состав экипажа штурмового орудия StuG III с тактическим номером «111» загружает боекомплект в свою боевую машину. Венгрия, 1945 год

Советские специалисты осматривают разбитый немецкий тяжелый танк Рz.Kpfw.VI «Королевский Тигр». 3-й Украинский фронт, март 1945 года

Германский танк «Пантера» Pz.Kpfw.V,подбитый подкалиберным снарядом. Машина имеет тактический номер «431» и собственное имя — «Inga». 3-й Украинский фронт, март 1945 года

Танк Т-34–85 на марше. Наши войска готовятся нанести удар по врагу. 3-й Украинский фронт, март 1945 года

Довольно редкая фотография. Вполне боеспособный танк-истребитель Рz.IV/70(V), принадлежащий одной из танковых германских дивизий, скорее всего армейской. На переднем плане позирует член экипажа боевой машины. Группа армий «Юг», Венгрия, весна 1945 года

Оглавление

Битва под Дубно: забытый подвиг

Когда и где в действительности разыгралось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны

История и как наука, и как социальный инструмент, увы, подвержена слишком большому политическому влиянию. И нередко случается так, что по каким-то причинам — чаще всего идеологическим — одни события превозносятся, тогда как другие предаются забвению или остаются недооцененными. Так, подавляющее большинство наших соотечественников, как выросших во времена СССР, так и в постсоветской России, искренне считают крупнейшим в истории танковым сражением битву под Прохоровкой — составную часть битвы на Курской дуге. Но справедливости ради стоит отметить, что крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны в действительности произошло на два года раньше и на полтысячи километров западнее. В течение недели в треугольнике между городами Дубно, Луцк и Броды сошлись две танковых армады общей численностью около 4500 бронированных машин. Контрнаступление на второй день войны

Фактическим началом битвы под Дубно, которую еще называют сражением под Бродами или битвой за Дубно-Луцк-Броды, стало 23 июня 1941 года. Именно в этот день танковые — в то время их по привычке еще называли механизированными — корпуса Красной Армии, дислоцированные в Киевском военном округе, нанесли первые серьезные контрудары по наступающим немецким войскам. На том, чтобы контратаковать немцев, настоял представитель Ставки Верховного главнокомандования Георгий Жуков. Вначале удар по флангам группы армий «Юг» нанесли 4, 15 и 22 механизированные корпуса, стоявшие в первом эшелоне. А следом за ними к операции подключились выдвинувшиеся из второго эшелона 8, 9 и 19 механизированные корпуса.

Стратегически, замысел советского командования был верным: нанести удар по флангам 1-й танковой группы вермахта, входившей в группу армий «Юг» и рвавшейся к Киеву, чтобы окружить и уничтожить ее. К тому же бои первого дня, когда некоторым советским дивизиям — как, например, 87-й дивизии генерала-майора Филиппа Алябушева — удалось остановить превосходящие силы немцев, давал надежду, что этот замысел удастся реализовать.

К тому же у советских войск на этом участке было существенное превосходство в танках. Киевский особый военный округ накануне войны считался самым сильным из советских округов и именно ему в случае нападения отводилась роль исполнителя главного ответного удара. Соответственно, и техника сюда шла в первую очередь и в большом количестве, и обученность личного состава была самой высокой. Так вот, накануне контрудара в войсках округа, уже ставшего к этому времени Юго-Западным фронтом, насчитывалось ни много ни мало 3695 танков. А с немецкой стороны в наступление шли всего около 800 танков и самоходок — то есть в четыре с лишним раза меньше.

На практике неподготовленное, скоропалительное решение о наступательной операции вылилась в самое крупное танковое сражение, в котором советские войска потерпели поражение. Танки впервые воюют с танками

Когда танковые подразделения 8-го, 9-го и 19-го мехкорпусов добрались до передовой и с марша вступили в бой, это вылилось во встречное танковое сражение — первое в истории Великой Отечественной войны. Хотя концепция войн середины ХХ века не допускала таких боев. Считалось, что танки — инструмент прорыва обороны противника или создания хаоса на его коммуникациях. «Танки не воюют с танками» — так был сформулирован этот принцип, общий для всех армий того времени. Воевать же с танками должна была противотанковая артиллерия — ну, и тщательно окопавшаяся пехота. А сражение под Дубно напрочь сломало все теоретические построения военных. Здесь советские танковые роты и батальоны шли буквально в лоб на немецкие танки. И — проигрывали.

Тому было две причины. Во-первых, немецкие войска намного активнее и разумнее, чем советские, пользовались всеми видами связи, да и координация усилий различных видов и родов войск в вермахте в тот момент вообще была, к сожалению, на голову выше, чем в Красной Армии. В сражении под Дубно-Луцком-Бродами эти факторы привел к тому, что советские танки действовали зачастую без всякой поддержки и наобум. Пехота просто не успевала поддержать танки, помочь им в борьбе с противотанковой артиллерией: стрелковые подразделения двигались на своих двоих и банально не догоняли ушедшие вперед танки. А сами танковые подразделения на уровне выше батальона действовали без общей координации, сами по себе. Нередко получалось так, что один мехкорпус уже рвался на запад, вглубь немецкой обороны, а другой, который мог бы поддержать его, начинал перегруппировку или отход с занятых позиций…

Горящий Т-34 в поле под Дубно. Источник: Bundesarchiv, B 145 Bild-F016221-0015 / CC-BY-SA

Вопреки концепциям и наставлениям

Второй причиной массовой гибели советских танков в битве под Дубно, о которой нужно сказать отдельно, стала их неготовность к танковому бою — следствие тех самых довоенных концепций «танки не воюют с танками». Среди танков советских мехкорпусов, вступивших в битву под Дубно, легких танков сопровождения пехоты и рейдовой войны, созданными в начале-середине 1930-х, было большинство.

Точнее — практически все. По состоянию на 22 июня в пяти советских мехкорпусах — 8-м, 9-м, 15-м, 19-м и 22-м — насчитывалось 2803 танка. Из них средних танков — 171 штука (все — Т-34), тяжелых танков — 217 штук (из них 33 КВ-2 и 136 КВ-1 и 48 Т-35), и 2415 легких танков типа Т-26, Т-27, Т-37, Т-38, БТ-5 и БТ-7, которые можно считать самыми современными. А в составе сражавшегося чуть западнее Бродов 4-го мехкорпуса было еще 892 танка, но современных среди них было ровно половина — 89 КВ-1 и 327 Т-34.

У советских легких танков, в силу специфики возлагаемых на них задач, была противопульная или противоосколочная броня. Легкие танки прекрасный инструмент для глубоких рейдов в тыл противника и действий на его коммуникациях, но легкие танки совершенно не приспособлены для прорыва обороны. Немецкое командование учло сильные и слабые стороны бронетехники и использовало свои танки, которые уступали нашим и качеством, и вооружением, в обороне, сведя на нет все преимущества советской техники.

Сказала свое слово в этом сражении и немецкая полевая артиллерия. И если для Т-34 и КВ она, как правило, была не опасна, то легким танкам приходилось несладко. А против выкаченных на прямую наводку 88-миллиметровых зенитных орудий вермахта оказалась бессильна даже броня новых «тридцатьчетверок». Достойно сопротивлялись им разве что тяжелые КВ и Т-35. Легкие же Т-26 и БТ, как говорилось в отчетах, «в результате попадания зенитных снарядов частично разрушались», а не просто останавливались. А ведь у немцев на этом направлении в противотанковой обороне использовались далеко не только зенитки. Поражение, которое приблизило победу

И все-таки советские танкисты даже на таких «неподходящих» машинах шли в бой — и зачастую выигрывали его. Да, без прикрытия с воздуха, из-за чего на марше немецкая авиация выбивала почти половину колонн. Да, со слабой броней, которую порой пробивали даже крупнокалиберные пулеметы. Да, без радиосвязи и на свой страх и риск. Но шли.

Шли, и добивались своего. В первые два дня контрнаступления чаша весов колебалась: успехов добивалась то одна сторона, то другая. На четвертый день советским танкистам, несмотря на все осложняющие факторы, удалось добиться успеха, на некоторых участках отбросив врага на 25-35 километров. Под вечер 26 июня советские танкисты даже взяли с боем город Дубно, из которого немцы были вынуждены отойти… на восток!

Подбитый немецкий танк PzKpfw II. Фото: waralbum.ru

И все-таки преимущество вермахта в пехотных частях, без которых в ту войну танкисты могли полноценно действовать разве что в тыловых рейдах, скоро начало сказываться. К концу пятого дня сражения почти все авангардные части советских мехкорпусов были попросту уничтожены. Многие подразделения попали в окружение и были вынуждены сами перейти к обороне по всем фронтам. А танкистам с каждым часом все больше не хватало исправных машин, снарядов, запчастей и топлива. Доходило до того, что им приходилось отступать, оставляя противнику почти неповрежденные танки: не было времени и возможности поставить их на ход и увести с собой.

Сегодня можно встретить мнение, что-де не отдай тогда руководство фронта, вопреки приказу Георгия Жукова, команды перейти от наступления к обороне, Красная Армия, дескать, повернула бы под Дубно немцев вспять. Не повернула бы. Увы, в то лето немецкая армия воевала куда лучше, а ее танковые части имели гораздо больший опыт в активном взаимодействии с другими родами войск. Но свою роль в том, чтобы сорвать выпестованный Гитлером план «Барбаросса», битва под Дубно сыграла. Советский танковый контрудар вынудил командование вермахта ввести в бой резервы, которые предназначались для наступления в направлении Москвы в составе группы армий «Центр». Да и само направление на Киев после этого сражения стало рассматриваться как приоритетное.

А это не укладывалось в давно согласованные немецкие планы, ломало их — и сломало настолько, что темп наступления был катастрофически потерян. И хотя впереди была тяжелая осень и зима 1941-го, свое слово в истории Великой Отечественной войны крупнейшее танковое сражение уже сказало. Это его, сражения под Дубно, эхо через два года гремело на полях под Курском и Орлом — и отзывалось в первых залпах победных салютов…