В конце 19 века Российская Империя остро нуждалась в эффективном стрелковом оружии, производство которого можно было быстро развернуть собственными силами. В ходе испытаний было принято решение поставлять армии трехлинейную винтовку, творение гениального русского конструктора Сергея Ивановича Мосина.

Это сейчас «трехлинейка» известна как винтовка Мосина. А в те далекие времена высшее руководство вычеркнуло имя изобретателя, так как доработало исходный образец, добавив некоторые решения из зарубежной модели-конкурента. Но нельзя отрицать удивительной простоты и надежности получившейся «трехлинейки».

История создания винтовки Мосина

Ее конструкция оказалась настолько удачной, что позволила служить императорской, а затем советской армиям до середины 20 века, захватив даже Великую Отечественную войну.

Русская трехлинейная винтовка Мосина — один из первых образцов русского оружия, принятый на вооружение отечественной армии. Немногие модели стрелкового оружия могут похвастать такой богатой историей применения в военных конфликтах.

Свое боевое крещение винтовка прошла в 1900 году, когда участвовала в подавлении «боксерского» восстания в Китае. Уже довольно широко она применялась в русско-японской войне, позже на фронтах Первой Мировой войны.

Конструкция и быстро развернутое производство позволили создать много образцов оружия. Со временем, применялись необходимые усовершенствования.

Так, «трехлинейка» дошла до полей сражений советско-финского конфликта, а затем и тяжелейших, кровопролитных боев страшной Второй Мировой войны. Но история создания столь удачного оружия не была простой.

В конце 19 века Российская Империя начала проводить испытания собственных образцов стрелковых ружей. На тот момент был открыт бездымный порох, который позволил изменить конструкцию патрона, сделав его более компактным и надежным.

Так начиналась эпоха многозарядного оружия.

В конце всех испытаний военное руководство России должно было выбирать между двумя оставшимися моделями:

- Бельгийская магазинная винтовка конструктора Леона Нагана;

- Отечественная модель Сергея Ивановича Мосина.

Надо сказать, что большинство солдат и генералов отдавали явное предпочтение зарубежной модели. На самом деле, детище Нагана отличилось высокой точностью стрельбы и большим магазином.

Но в ходе окончательных испытаний она дала в два раза больше осечек, чем российский образец. Еще одним важнейшим качеством, которое определило дальнейшую судьбу ставшей легендой винтовки Мосина, стала ее относительная простота и легкость производства.

В Российской Империи пошли на компромисс с военными и внесли в массовый вариант армейской «трехлинейки» усовершенствования. Теперь оружие Мосина получило магазин от бельгийского образца.

Из-за этого, вопреки мировым тенденциям, новая российская винтовка не получила имя создателя, а просто именовалась, как трехлинейная винтовка. В народе же она прославилась как «трехлинейка» (3 линии по старинной русской системе мере — это 0.3 дюйма, что равно 7.62 мм — калибру новой винтовки).

Имя своего создателя винтовка получила только тогда, когда советское руководство приняло решение переименовать самое массовое стрелковое оружие своей армии. Это было в 1930 году после ряда модернизаций.

Впрочем, распространенность «трехлинейки» характерна и для стран Запада. Известно, что сначала Россия не могла своими силами производить достаточное количество стрелкового оружия. Для этого прибегли к помощи французских заводов.

Также во время Первой Мировой войны часть заказов давались американским производителям, но планы нарушились из-за разразившейся революции. Известные под названием «винтовка Мосин-Наган» не выкупленные российской стороной образцы разошлись по частным владельцам в США.

Производство винтовки

В конце ХІХ века большинство армий мира уже перевооружились и имели в арсенале магазинное оружие. Русской армии необходимо было в кратчайшие строки провести масштабное обновление огнестрельного арсенала. Именно поэтому после проведения всех испытаний и утверждения образца для серийного производства, в 1892 году начали массово выпускать винтовки Мосина. Этим занимались одновременно три оружейных завода: Сестрорецкий, Ижевский и Тульский. Но мощности быстро обеспечить огромную армию у них не хватало, поэтому было принято решение сделать заказ в размере 500 тысяч винтовок у Франции. Оружие изготовили военные заводы Manufacture Nationale d’Armes. До начала русско-японской войны армия получила на вооружение более 3 800 000 стволов. После начала массового производства — по одним данным — уже в 1893 году винтовка прошла испытание в бою против афганцев на Памире, по другим — в Китае только в 1900-1901 годах. Одно известно точно: уже в первые годы конструкторы начали вносить небольшие изменения в конструкцию винтовки Мосина. К базовой комплектации добавили деревянную ствольную накладку, которая защищала от ожогов руки солдата, в 1896 году для более удобной чистки оружия изменили конструкцию шомпола, а в 1910 году, после перехода на остроконечные патроны, был изменен прицел.

На момент вступления России в войну армия имела в своем вооружении более 4 500 000 винтовок. Производились они четырех видов: карабин, казачья, драгунская и пехотная. На протяжении войны в стране было выпущено еще более 3 000 000 стволов и отремонтировано более 200 000. В эти тяжелые времена существовал огромный недостаток оружия, а промышленные возможности не позволяли производить нужное его количество, поэтому правительство было вынуждено покупать оружие у иностранных компаний. В США заказали выпуск 1,5 миллиона винтовок Мосина образца 1891-1910 годах, но не все они попали на территорию России, так как правительство США конфисковало часть оружия после революции.

Конструкция и устройство

Многие технические особенности «трехлинейки» обусловлены гением великого российского конструктора — Сергея Ивановича Мосина. Доказательством простоты и гениальности оружия служит то, что и сейчас винтовка успешно используется, правда, в основном для охоты или в качестве коллекционных экземпляров.

С.И. Мосин связал всю свою жизнь с разработкой и выпуском стрелкового оружия. Конечно, создание сделавшей его знаменитым винтовки велось не им одним. Но самый ценный вклад внес именно этот конструктор. Кстати, его очень расстраивало то, что его детище не назвали изначально в честь него.

Мосин родился в Воронежской области в селе Рамонь. Образование получил блестящее. Сначала он учился в военном и артиллерийском училище, потом в академии артиллерии. В 1875 году Сергей Иванович начал свою карьеру в Туле, известной как оружейная столица России.

Он быстро стал начальником инструментальной мастерской. В 1894 году гений Мосина был замечен, и конструктор стал руководить целым заводом в городе Сестрорецке.

Вскоре он разработал для российской армии знаменитую винтовку. Схема работы разработанной Мосиным «трехлинейки» не отличалась сложностью.

Многие процессы выполнялись механически, поэтому окончательный образец, принятый на вооружение, был очень надежным.

Механизм затвора конструктивно прост. Ствол — нарезной, включает 4 нареза, идущих слева-вверх-направо. В задней части ствола находится патронник. Над патронником можно найти клеймо завода. По нему обычно инициируют дату создания «трехлинейки» и завод-изготовитель.

Одним из ключевых конструкторских решений винтовки считается отсечка-отражатель, которая обеспечивала бесперебойную работу оружия. Применяемый Мосиным прием был необходимостью из-за использования устаревших патронов с закраинами.

Для устранения зацепов краев гильз при подаче патрона в ствол, он применил специальные отсечки и оригинальную форму магазина.

Кстати, английские инженеры применяли технологию изготовления магазинов, где патроны располагались «елочкой». Это тоже не позволяло гильзам цепляться друг за друга. Надо сказать, что именно их разработки легки в основу производства большинства образцов стрелкового оружия того времени.

Спусковой механизм «трехлинейки» состоит из спускового крючка и пружины. Затвор досылает патрон в патронник, закрывает ствол во время выстрела и обеспечивает выброс стреляной гильзы. Он состоит из ударника и витой пружины.

На винтовке применялся ступенчатый прицел. Ложа, состоящая из цевья, шейки и приклада изготавливалась чаще всего из березы, но в некоторых случаях из орешника.

По техническим характеристикам многие модели того времени мало отличались друг от друга.

- Калибр — 7,62 мм;

- Вес вместе со штыком — 4,5 кг;

- Длина со штыком — 166 см (со снятым штыком 114 см);

- Магазин на 4 патрона.

Отладка винтовки образца 1891/30 системы Мосина

ОТБОР СТВОЛА

Проверку ствола производят специальными калибрами, а кучность боя проверяют отстрелом контрольными партиями патронов.

Калибры делают для боевых стволов размером от 7,60 до 7,68. Величина шага калибров равна 0,02 мм.

В первую очередь необходимо обращать внимание на чистоту ствола. Канал ствола должен быть строго цилиндрический или с небольшим сужением к дульной части, а выход нарезов на дульной части ствола четким им ровным.

Калибр по всей длине канала ствола должен проходить плавно, без задержек и провалов. Если при своем проходе калибр застрянет, это свидетельствует о дефектности ствола. Калибры пропускают один за одним до тех пор, очередной – большего диаметра – не будет «закусывать” дульную часть ствола.

Поверхность канала ствола не должна иметь следов оржавления, разгара, раковин и скрошенностей углов по полям нарезов. Допускается наличие мелкой сыпи и небольшого округления полей с казенной части, если оружие показывает при стрельбе хорошую кучность боя. Не рекомендуется отбирать стволы с мелкими нарезами, в которых при стрельбе оболочка пули быстрее стирает поля и уменьшает величину боевой грани, что в итоге приводит к преждевременным срывам пули с нарезов. Следует также обращать внимание на чистоту патронника. Наличие в патроннике кольцевых царапин и рисок повлечет за собой резкое увеличение усилия при извлечении стреляных гильз. Стволы, имеющие раздутия или растертости в дульной части, для снайперской стрельбы совершенно непригодны.

Стволы отобранных винтовок должны иметь калибр в пределах от 7,62 до 7,64.

Первоначально можно рекомендовать отбор винтовки с помощью калибров, затем отобранные необходимо отстрелять на 300 м лежа с упора, только после этого приступать к отладке. Отстрел необходимо вести лучшими партиями патронов, в безветренную погоду, при благоприятном освещении. Совмещения средней точки попадания с точкой прицеливания можно не добиваться. Важна кучность. Пригодными считаются винтовки, которые обеспечивают максимальное рассеивание в пределах 12 см. Винтовки улучшают свой бой после отладки и тогда будут достаточно хороши…

Отстрел необходимо производить четырьмя сериями по 10 выстрелов. После каждых двух серий измеряют величину площади рассеивания пуль. Если большая часть пробоин располагается кучно, но есть отдельные отрывы или если в ходе стрельбы перемещается средняя точка попадания, то это указывает на неправильную посадку ствола и ствольной коробки в ложе. В этих случаях не делают выбраковку винтовки, а производят ее отладку и вновь проверяют качество боя стрельбой.

Оценка качества отладки определяется стабильностью боя винтовки.

Отладка винтовки включает в себя правильную укладку ствола со ствольной коробкой в ложе, отладку спускового механизма и подгонку прицельных приспособлений. Кроме того, проверяется работа запирающего, ударного и подающего механизма, а так же выбрасывателя. Осмотр и отладку винтовки лучше всего производить в такой последовательности:

- осмотр и отбор ствола

- подбор ложи

- укладка ствола со ствольной коробкой в ложу

- отладка спуска

- подгонка прицельного приспособления

- отладка запирающего, ударного и подающего механизмов

- осадка ствола на ложе стрельбой, постановка сальника.

ПОДБОР ЛОЖИ

Качество ложи и состояние ее древесины решающим образом влияют на бой винтовки. При подборе ложи не допускаются вмятины и трещины. Цевье с желобом по отношению к ложе должно быть строго прямым, без искривлений. Увод цевья в сторону у наконечника цевья допустим по отношению к стенкам ствола не более чем на 1 мм. Древесина должна быть прямослойной, с параллельным направлением слоев. Винт нагеля должен стоять под прямым углом по отношению к направлению ствола. Опорная плоскость винта нагеля не должна иметь неровностей и забоин. Качка наконечника цевья не допускается. В случае если невозможно подобрать ложу из прямослойной древесины, можно взять ложу из косослойного дерева, но тогда винтовку придется оберегать от больших нагрузок при стрельбе. Нагревание ствола от длительной стрельбы дает коробление. Цевье в этом случае начнет прилегать к стволу, нарушая его вибрацию, что отрицательно скажется на кучности боя.

Предпочтительнее ореховая ложа винтовок старых выпусков. Такая ложа, сделанная их хорошего выдержанного дерева, обеспечивает стабильность боя винтовки. Но при умелом подборе и обычная березовая ложа обеспечивает достаточно хороший бой.

Отобрав ложу (после того, как отобран ствол), можно приступать к отладке винтовки. Перед укладкой ствола в ложу опорные площадки и желоб цевья надо обезжирить, промыв их бензином или скипидаром.

УКЛАДКА СТВОЛА И СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ В ЛОЖУ

Известно несколько способов укладки ствола винтовки в ложу:

- с сальником

- без прилегания к цевью и ствольной накладке («плавающий ствол”)

- с равномерным прилеганием ствола к желобу цевья ложи.

Наиболее эффективна для улучшения боя винтовки Мосина укладка ствола с сальником. Поскольку установка сальника производится после отстрела винтовки, рассмотрим, прежде всего, подгонку цевья и опорных плоскостей ложи. Чтобы исключить касание ствола к цевью, вначале нужно удалить лишний слой дерева по всей длине цевья. Для этого надо разобрать винтовку и выбрать желоб цевья специальной полукруглой калевкой или же стамеской-шабером на 1-1,5 мм в глубину и на 1 мм по сторонам. После этого подкапчивают ствол и ствольную коробку по всей длине, снизу и по боковым стенкам или смазывают их равномерным слоем краски (суриком). Затем ствол со ствольной коробкой осторожно вкладывают в желоб ложи и соединив ствольную коробку с магазинной, стягивают винтами. После этого надо ствол отделить от ложи и, если обнаружена копоть или краска на дне желоба, подчистить эти места. Подчистку производить до тех пор, пока зазор по сторонам и снизу ствола, собранного с ложей не превысит 1 мм. Правильность подгонки положения ствола проверяется пропуском полоски бумаги между стволом и цевьем.

Зазор между стволом и цевьем можно считать нормальным, если бумага по всей длине цевья от казенной части ствола до конца проходит свободно. Между ствольной накладкой и стволом должен быть такой же зазор, как и между цевьем ложи, т.е. примерно около 2 мм. Ствольная накладка, затянутая ложевыми кольцами, не должна иметь продольных и поперечных смещений. Металлические наконечники ствольной накладки и цевья не должны касаться ствола. При наличии касания внутреннюю часть наконечника опиливают полукруглым напильником. Следует обратить особое внимание на правильную посадку ствольной коробки в ложе. Ствольная коробка должна прилегать к опорным площадкам ложи без перекосов. Если ствольная коробка не касается какой-либо площадки и при затянутых винтах имеет перекос, то под такую площадку необходимо подложить прокладку из тонкого прессованного картона и этим добиться плотного прилегания ствольной коробки. В тех случаях, когда зазор между стволом и цевьем больше с какой-то одной стороны и ствол прилегает при сборке винтовки к цевью односторонне, нужно выровнять посадку ствола прокладками из тонкого картона. При размещении прокладок у казенной части ствола их наслаивают со стороны прилегания ствола к цевью и, наоборот, у хвоста ствольной коробки прокладки устанавливаются с противоположной стороны прилегания. В случае прилегания дульной части ствола к цевью вниз нужно проложить прокладку под казенную часть ствола.

Выход шомпольного упора из-за дерева опорной площадки желоба не допустим. При его выходе необходимо ввернуть винт наконечника в шомпольный упор и вытащить его вверх, после чего, зажав упор в тиски, опилить верхнюю его часть полукруглым напильником. После опиловки поставить упор на место.

Важно проследить за тем, чтобы задняя плоскость упора ствольной коробки хорошо прилегала к опорной плоскости нагеля. Подгонку упора к нагелю производят после окончательной подгонки ствола со ствольной коробкой в ложе. В целях проверки упор ствольной коробки следует закоптить, вложить ствол в ложу и завернуть винтами. Затыльником приклада надо ударить несколько раз по деревянному бруску, а затем отделить ствол и осмотреть его. Обнаружив, что упор не касается плоскости нагеля, необходимо в углах выреза нагеля пропилить пазы глубиной в 1 мм и шириной в 0,5 мм, затем заготовить стальную или медную пластинку по форме выреза, плотно вдвинуть ее в паз и продолжить подгонку упора до полного касания с нагелем. Неравномерное прилегание упора к нагелю вызывает резкое ухудшение кучности боя винтовки.

Отдача винтовки от ствола через упор и нагель ощущается при стрельбе не сильно. Плохо, если сзади хвоста ствольной коробки и предохранительной скобы магазинной коробки (скобы спускового крючка) нет зазора или же проушины ствольной коробки касаются дерева ложи. Тогда винтовка будет при стрельбе, как говорят, «драться”.

Поэтому в местах соединения ствольной коробки с ложей должны быть зазоры. Прилегание магазинной коробки к ложе также вызывает резкое ощущение отдачи. Восстановить нормальные зазоры можно, подрезав дерево стамеской в местах касания ствольной и магазинной коробок с ложей.

Если после отладки отдача при выстреле по-прежнему ощущается сильно, необходимо проверить, нет ли касания винтов (упора и хвостового) с деревом ложи. Это касание легко обнаружить, просмотрев отверстия в ложе для прохода винтов. Там, где винты касаются дерева, будут намины. Их необходимо спилить круглым драчевым напильником.

Между верхними краями магазинной коробки и нижней плоскостью ствольной коробки должен быть равномерный зазор в пределах от 1 до 2,5 мм, который проверяется со стороны канала ствольной коробки специально подобранным щупом. При отсутствии зазора ствольная и магазинная коробки не будут связаны винтами между собой и ложей, что приведет не только к нарушению подачи патронов, но и к увеличению рассеивания пуль. Данный недостаток возникает от усушки или смятия дерева ложи под угольником и спусковой скобой магазинной коробки. Для его устранения необходимо изготовить прокладки, слегка выгнуть их по форме желоба и поставить в ложу в местах прилегания угольника и предохранительной скобы магазинной коробки. Если и при постановке прокладок зазор не будет удовлетворять требуемым размерам, нужно увеличить количество прокладок. Зазор более 2,5 мм недопустим, так как очередной патрон при перезаряжании не будет захватываться боевой личинкой затвора. После всей проделанной работы по укладке ствола в ложу необходимо проверить правильность укладки. Для этого – завернуть попеременно оба винта (хвостовой и упора) до отказа, затем ослабить хвостовой винт на несколько оборотов. Ствол должен остаться в том же положении. Это – признак того, что укладка ствола произведена правильно. Если при отвинчивании любого из винтов положение ствола изменяется, это означает, что укладка ствола со ствольной коробкой произведена неправильно.

При отладке винтовки по второму способу со свободной посадкой ствола все работы производятся таким же путем, за исключением постановки сальника.

ОТЛАДКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА

Спусковой механизм винтовки состоит из спускового крючка, оси, спусковой пружины и винта спусковой пружины.

На практике применяют несколько видов спуска курка:

- короткие (без потяжки), «сухие”

- мягкие (с небольшой потяжкой)

- с предупреждением.

Наиболее часто для точной стрельбы применяют сухой короткий спуск, отличающийся тем, что спусковой крючок при нажатии на него не имеет заметного смещения, но как только прилагаемое к нему усилие превысит натяжение спусковой пружины, произойдет спуск курка.

Спуск ощущается, как мягкий с небольшой потяжкой, когда спусковой крючок плавно поддается усилию пальца, проходя некоторый путь до момента срыва курка с боевого взвода.

Спуск с предупреждением характерен предварительным выжимом части натяжения спусковой пружины до остановки спускового крючка, после которой требуется небольшое дожатие спускового крючка для вывода шептала из-под боевого взвода курка.

Прежде чем начать отладку спускового механизма, нужно проверить спуск на винтовке. Проверка производится обычным путем: медленным нажатием на спусковой крючок. Недостатки спуска выявляются по ощущению пальцем работы спускового механизма.

К недостаткам относятся:

- вертикальное движение курка при опускании шептала вниз, которое происходит от износа продольного паза задней части ствольной коробки при острых углах сцепления шептала с боевым взводом курка

- провал спускового крючка, т.е. резкое уменьшение сопротивления спускового крючка усилию пальца в момент срыва курка с шептала, вследствие которого палец резко уходит назад. Провал спускового крючка получается, если слишком слаба пружинная часть спусковой пружины и вместе с тем велик выход шептала в ствольную коробку, а также при острых углах зацепления шептала с боевым взводом курка

- удар о палец – как следствие удара рабочей грани боевого взвода курка по затворной задержке спускового крючка. При этом ощущается резкое движение хвоста спускового крючка вперед.

Установив дефект, можно приступить к отладке спускового механизма. Для получения короткого сухого спуска необходимо применять спусковую пружину с утолщенной пружинной частью или же усиливать ее дополнительной пружиной. Начинать отладку следует с обработки спускового крючка, для чего спилить квадратным напильником в щели спускового крючка полукруглый выступ, который давит на спусковую пружину. В результате опиловки давление должно осуществляться передней частью верхней грани щели спускового крючка. В случае чрезмерного опиливания выступа крючка, при котором затворная задержка не удерживает затвор в заднем положении, надо пропилить паз в спусковом крючке и забить в него вкладыш.

Чтобы исключить удар боевым взводом по затворной задержке в момент срыва курка с боевого взвода, надо слегка опилить затворную задержку круглым напильником. Короткий спуск требует, чтобы спусковая пружина была достаточно жесткой. При большой высоте шептала спусковая пружина под давлением курка работает на изгиб под большим плечем. Чтобы добиться жесткости пружины, нужно уменьшить это плечо, сокращая размеры шептала по высоте. Добиваясь определенного выхода шептала в окно ствольной коробки, нужно обеспечить надежность удержания курка на боевом взводе. Для этого следует подпилить упор спусковой пружины на 2/3 своей толщины и проверить, не тянется ли курок вниз при выжиме спуска. Если это имеет место, то угол опорной плоскости шептала или боевого взвода курка следует

Изменить так, чтобы опускаясь, шептало не вызывало смещения курка вниз.

Виду того, что боевой взвод закален, подгоняют и обрабатывают главным образом шептало. Места подгонки спусковой пружины и боевого взвода курка следует отполировать до зеркального блеска. Если при проверке спуска курка ход спускового крючка окажется все же длинным, то необходимо укоротить высоту шептала, опилив ее вершину личным напильником. В случае срыва курка при закрывании затвора – мал выход шептала – необходимо дополнительно подпилить упор спусковой пружины. Проделав эту работу, проверьте натяжение спуска курка. Если натяжение окажется меньше 1.5 кг, следует выгнуть пружинную часть спусковой пружины вдоль (желобком).

Выгибать пружину нужно, ударяя по ней узкой частью молотка, положив пружину между губками тисков. Выгнутая таким способом, она станет жестче и увеличит натяжение спуска. При провале, а также если натяжение спуска менее 1,5 кг, можно поставить дополнительную пружину. Она усилит основную. Дополнительная пружина устанавливается снизу основной, длина ее должна быть такой, чтобы конец дополнительной пружины опирался на основную в районе касания верхней грани щели спускового крючка. При постановке дополнительной пружины пятку спусковой пружины надо опилить настолько, чтобы винт мог закрепить обе пружины. Для короткого спуска характерным является небольшое зацепление боевого взвода с шепталом. А надо, чтобы это зацепление было надежным. Соблюсти эти условия можно, если курок не имеет качки в продольном пазу ствольной коробки. Для проверки надежного зацепления курка следует резким движением руки закрыть затвор несколько раз.

Закрывание затвора производят, нажимая на пуговку курка нижней частью ладони, а пальцами касаясь рукоятки. Если при таком закрывании затвора происходят срывы курка, это показывает на то, что курок имеет вертикальное качание в хвостовой части канала ствольной коробки. Для устранения качки необходимо вставить в продольный паз ствольной коробки круглую оправку по размерам полукруглой части курка. Затем, зажав ствольную коробку в тиски с медными прокладками, ударяют медным молотком по правой стороне коробки и обжимают ее до плотного прилегания коробки к оправке.

Если после обжатия ствольной коробки курок при движении вперед будет иметь замедленное движение, вызывающее осечки, то нужно подчистить правую стенку продольного паза личным напильником. Устранив этот дефект, еще раз проверьте работу затвора тем же способом. Убедившись в том, что курок надежно удерживается на боевом взводе и спуск хорош как по характеру, так и по натяжению, можно продолжать дальнейшую работу.

При отладке мягкого спуска с небольшой потяжкой необходимо придерживаться того же метода, что и при отладке короткого спуска с дополнительной пружиной, но в данном случае нужно использовать основную спусковую пружину с более тонкой пружинной частью. Конец дополнительной пружины при отладке такого спуска должен лежать на основной пружине в районе окончания щели крючка. При выжиме спуска средняя часть спусковой пружины будет прогибаться, образуя потяжку еще до начала вывода шептала из-под боевого взвода курка. Углы сцепления должны быть запилены так же, как и при отладке короткого сухого спуска. Мягкий спуск с небольшой потяжкой можно также сделать за счет большого выхода шептала в ствольную коробку.

Отладка спуска с предупреждением осуществляется двумя способами. В первом при помощи опиловки и высверливания отверстий создают два выступа в верхней грани щели спускового крючка.

Ближайший выступ к шепталу служит для предварительного выжима спусковой пружины, второй выступ – для окончательного вывода шептала из-под боевого взвода курка. Образование двух выступов создает при нажатии на спусковой крючок ощутимое предупреждение. Работа по отладке выполняется так: вначале опиливают личным квадратным напильником верхнюю грань щели спускового крючка, затем сбоку спускового крючка высверливают отверстие 2,5 мм, чтобы оно проходило сразу под верхней гранью щели спускового крючка. После того как сверловка будет сделана, верхнюю часть отверстия распиливают круглым надфилем до образования нужных форм и размеров выступов на верхней грани щели спускового крючка. Дальнейшая отладка производится подпиловкой верхней плоскости спусковой пружины.

Второй способ отладки спуска с предупреждением достигается постановкой дополнительной пружины над спусковой пружиной. Обе пружины соединяются ос ствольной коробкой одним и тем же винтом. Верхняя грань щели спускового крючка опиливается (изнутри щели делается плоской). Вначале добиваются короткого спуска с одной основной пружиной. Дополнительная пружина позволяет не только удерживать в нужном положении спусковой крючок, но и при нажатии на него ощущать переход давления от одной пружины к другой.

Регулировка свободного хода спускового крючка производится прогибом конца дополнительной пружины. При увеличении этого прогиба вниз ход спускового крючка сокращается, а при прогибе вверх увеличивается. Для улучшения работы спуска все трущиеся поверхности спускового механизма должны быть хорошо отшлифованы и всей плоскостью прилегать друг к другу. Ось спускового крючка должна плотно сидеть в проушинах ствольной коробки, чтобы при обработке стрелком спуска не получались перекосы спускового крючка.

ПОДГОНКА ЗАТВОРА

Затвор является запирающим механизмом винтовки. Боевые выступы боевой личинки, входя во взаимодействие с опорными плоскостями кольцевого паза ствольной коробки, производят непосредственное запирание канала ствола. Для достижения лучшей кучности боя очень важно, чтобы опорные плоскости выступов боевой личинки равномерно прилегали к опорным плоскостям кольцевого паза ствольной коробки. Выполняя подгонку боевой личинки лучше всего пользоваться специальными войсковыми калибрами (шашками) К14А и К14Б. Этими же калибрами проверяют надежность запирания в случаях прорыва газов в ствольную коробку.

При одностороннем прилегании боевых выступов сила отдачи распределяется неравномерно и сказывается на увеличении рассеивания пуль. Для проверки плотности прилегания опорные плоскости боевых выступов боевой личинки покрывают копотью. В патронник досылают затвором контрольный патрон или же шашку К14А. Чтобы получить более отчетливые следы прилегания, нужно рукоятку затвора повернуть два-три раза. Затем вынимают затвор и по стертости копоти определяют плотность прилегания опорных плоскостей.

В случае необходимости плоскость выступа боевой личинки, имеющая повышенные размеры, зачищается мелкой наждачной шкуркой, после чего проверка повторяется. Так поступают до тех пор, пока не получат равномерного прилегания опорных плоскостей.

При скоростной стрельбе необходимо, чтобы затвор легко открывался и закрывался, этого добиваются тщательной шлифовкой поверхности соска винтового выступа курка и выема для него на задней плоскости стебля затвора.

При тугом выходе соска из выемки стебля затвора надо зачистить его бруском, снимая минимальный слой металла. Проделывать эту операцию необходимо осторожно, так как чрезмерное укорачивание соска курка и скругление ребра выемки стебля затвора приведет к произвольному повороту курка при открывании затвора. Тугой поворот рукоятки затвора возникает также вследствие большого сопротивления пружин выбрасывателя и отражателя. Для уменьшения давления этих пружин рекомендуется их слегка отогнуть, не нарушая при этом работы отражателя и выбрасывателя.

Подгоняя затвор, следует обратить внимание на состояние стебля затвора при спуске курка с боевого взвода. Правильным следует считать такое положение затвора, когда стебель остается неподвижным в момент удара курка. Плохо, если происходит вздрагивание стебля затвора. Устойчивость оружия нарушается. Стрельба становится менее точной. Причина этого недостатка – несовмещение винтового выступа курка с винтовым вырезом стебля затвора. Чтобы его ликвидировать, нужно изменить положение стебля затвора, наклеив деревянную прокладку на ложе, которая ограничит поворот рукоятки затвора вниз. Закончив подгонку затвора, проверяют его работу, производя заряжание и разряжание учебными патронами.

При скоростной стрельбе требуется очень быстрое заряжание винтовки. Рекомендуется производить заряжение винтовки по одному патрону, кладя патрон на подаватель подающего механизма и быстро закрывать затвор. Для того чтобы пуля патрона совпадала с осью канала ствола, что исключает утыкание, целесообразно несколько подогнуть передний конец подавателя вверх.

ПОДГОНКА ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

На винтовке установлен открытый механический прицел. Остановимся на подгонке открытого прицела. От формы и размеров мушки и прорези открытого прицела зависит точность наводки в цель. Наибольшая точность наводки достигается при полукруглой прорези прицельной планки и прямоугольной мушке. Ширина мушки, как правило, подбирается по ширине цели, равной 60 см на 300 м. Учитывая удаление мушки от глаза стрелка, дистанцию стрельбы (300 м) и размер цели, ширину мушки делают 2-2,4 мм. По размерам мушки распиловкой круглым надфилем подгоняется ширина прорези, которая должна позволять хорошо видеть боковые стороны мушки. Прорезь делается симметричной относительно вертикальной плоскости, проходящей через линию прицеливания.

Размеры ширины прорези будут зависеть от состояния зрения стрелка и в отдельных случаях от цвета и освещенности местности, где применяется винтовка. Лучше подбирать ширину прорези опытным путем, ориентируясь на рекомендуемые соотношения 1:2 или 1:3. Форма прицельных приспособлений должна быть видна во время прицеливания четко, без искажения линий.

Закончив работу с формой, переходят к проверке работы механизмов прицела. Одной из неисправностей прицела является качка прицельной планки. Для определения качки прицельной планки необходимо оттянуть прицельный хомутик назад до отказа, опустить планку на секторы колодки, покачать планку в разные стороны. Боковые отклонения прицельной планки под давлением пальцев допускают только при условии, что она возвращается в первоначальное положение. Если этого нет, необходимо подобрать и поставить повышенную ось. Когда при нажиме на одну из сторон планки она не возвращается в исходное положение, это указывает на несоответствие диаметров оси и отверстия прицельной планки. Если невозможно подобрать ось повышенных размеров, нужно изготовить новую, с учетом износа отверстия в прицельной колодке и планке.

Очень важно для внесения точных поправок по вертикали, чтобы нижняя рабочая плоскость хомутика лежала равномерно на обоих секторах прицельной колодки. При одностороннем касании плоскости хомутика во время внесения поправок по вертикали могут быть отклонения средней точки попадания и в горизонтальной плоскости.

Для проверки надо поставить прицельный хомутик на любое деление прицельной планки и, приподняв ее, подложить под хомутик лист писчей бумаги. Нижняя плоскость хомутика должна удерживать бумагу на обоих секторах прицельной колодки. Если окажется, что бумага прижата только одной стороной, необходимо бархатным напильником подпилить плоскость прицельного хомутика до плотного прилегания бумаги к обоим секторам колодки. Прицельный хомутик должен прочно удерживаться на делении прицельной планки. Для проверки этого нужно, не сжимая защелок хомутика, надавливать пальцами руки попеременно на левую и на правую стороны хомутика на месте выхода защелок. Перемещение хомутика допускается при условии, если он не перекрывает риску следующего деления. В случае излишнего перемещения хомутика нужно снять его с прицельной планки и проверить исправность защелок и их пружин. В случае скругления или скрошенности зуба защелки, а также осадки пружин защелок следует заменить эти детали. Если округлились или скрошились грани вырезов прицельной планки, необходимо ее заменить.

Далее проверяется плотность посадки намушника с мушкой в пазу основания мушки на стволе. Намушник должен достаточно прочно удерживаться и в то же время передвигаться в обе стороны от легких ударов молоточка. Корпус мушки вставляется в паз основания с правой стороны.

ОСАДКА СТВОЛА НА ЛОЖЕ (СТРЕЛЬБОЙ)

После укладки ствола со ствольной коробкой в ложу, отладки спускового механизма, подгонки затвора (установки прицельного приспособления) необходимо произвести осадку ствола стрельбой боевыми патронами. Для этого нужно отделить ствол от ложи и по всей его длине, включая ствольную коробку и упор ствольной коробки, закоптить тонким слоем. Затем осторожно вставить ствол в ложу и соединить ствольную коробку с магазинной коробкой, плотно завернув винты упора и хвостовой. Винты нужно заворачивать равномерно, переходя от одного к другому. Одностороннее заворачивание до конца сначала одного винта, потом другого может вызвать перекос ствольной коробки и нарушить зазоры между цевьем и стволом.

Перед отстрелом винтовки для проверки плотности прилегания боевых выступов боевой личинки затвора к опорным плоскостям кольцевого паза ствольной коробки необходимо опорные плоскости боевых выступов закоптить тонким слоем. Предварительно надо вытереть насухо кольцевой паз ствольной коробки. Собрав винтовку, нужно проверить зазор между стволом и ложей в области цевья и ствольной накладки. Для проверки винтовку располагают горизонтально и, нажимая на конец цевья вверх, вниз, влево, вправо, по смещению цевья относительно ствола проверяют величину и наличие зазора. Отстрел винтовки боевыми патронами нужно производить до полного нагрева ствола, после чего проверить затяжку винтов упора и хвостового. Как правило, винты ослабевают на 0,5 оборота и даже больше. Их надо довернуть, а после этого из винтовки производится 10-15 выстрелов, дать стволу остыть и снова проверить зазор между стволом и цевьем. Положение ствола в цевье не должно изменяться.

Убедившись в правильном положении дульной части ствола, можно приступить к проверке положения ствола со ствольной коробкой в ложе после осадки. Для этого надо вывернуть винты упора и хвостовой и осторожно вынуть ствол из ложи. Проверить точки опоры ствольной коробки в ложе и отверстия для прохода винтов. Все места в ложе, за исключением опорных площадок, имеющие после осадки следы копоти, нужно подчистить стамеской. Набитость в отверстиях винтами следует снимать круглым драчевым напильником. Проверить прилегание упора ствольной коробки к опорной плоскости нагеля. В случае одностороннего прилегания надо подогнать упор, как уже было сказано ранее.

ПОСТАНОВКА САЛЬНИКА

После проверки положения ствола и ствольной коробки в ложе нужно установить на ствол сальник. Применение сальника исключает касание цевья со стволом даже в случаях некоторого коробления ложи. Сальник представляет собой кольцо из суконного или шерстяного материала размером 50х50 мм и ставится на ствол примерно у верхнего ложевого кольца. Перед его установкой находят места узлов и пучностей вибрации ствола. Для этого оружие со снятыми накладками закрепляют в станок, по стволу размещают n-образные скрепки либо посыпают (да чем угодно). Производят несколько выстрелов. Под вибрацией скрепки, мел и т.п. смещаются. В местах скопления понятное дело узлы, там откуда скрепки разбежались (т.е. max амплитуда) — пучности. Далее по выявленному месту узла ставится сальник. Толщина сальника должна заполнить зазор между стволом и цевьем. Чтобы сальник при длительной стрельбе от перегретого ствола не сгорал, можно после подгонки слегка смазать его густой оружейной смазкой. Края сальника сшивают нитками. Проделав это, нужно поставить ствольную накладку на место и, убедившись, что сальником она в сторону не сбивается, закрепить ее ложевыми кольцами. В случае если сальник уводит ствольную накладку в какую-либо из сторон, нужно подчистить полукруглой стамеской внутреннюю поверхность ствольной накладки.

Компиляция Сергея С. Редакция 30 сентября 2000 г.

Какие патроны подойдут?

Патрон для «трехлинейки» разработал русский инженер Велтищев. В своей работе за основу он использовал патрон для французской винтовки Лебеля. Пуля стала тупоконечной и оболочечной. Гильза отличалась выступающим краем бутылочной формы. В заряде использовался бездымный порох.

Интересно, что применяемая в гильзе закраина уже на тот момент была частью устаревшей технологии производства. Но развитие военной промышленности в России было на низком уровне, а производство таких патронов требовало меньшей технологичности.

Лишь в 1908 году для винтовки Мосина стали применяться так называемые «наступательные» или остроконечные пули. Этому предшествовали годы работы внешней разведки, ведь немцы разработали и испытали новый вид пули еще в 1905 году.

После долгих испытаний стало понятно, что остроконечная пуля — настоящий прорыв в военном деле, так как ее показатели почти в два раза превосходили дальность и скорость предыдущих образцов.

Опять же, на первое место тут вышла экономическая составляющая. Первое время бюджет для нововведения был настолько мал, что в заводских условиях изменяли геометрию уже произведенных тупоконечных пуль.

Использование новых патронов потребовало ряд модернизаций в существующий образец винтовки. Так, в 1910 году в армию стала поступать «трехлинейка» с установленным прицелом Коновалова.

Технические характеристики винтовки

Винтовки Мосина, поступившие на вооружение российской армии, имели огромное преимущество над своими предшественниками. Новое оружие имело трехлинейный патрон (7,62 мм), в котором использовался бездымный порох. Старые однозарядные винтовки имели калибр 10,67 мм, а использовался в них черный порох. С годами трехлинейка (так в народе называлась винтовка Мосина) была несколько раз модернизирована для улучшения ее в использовании и производстве. Рассмотрим два основных варианта этого оружия.

- Образец 1891 года — винтовка Мосина, характеристики которой следующие:

- калибр — 7,62 мм (3 линии);

- патрон — 7,62×54 R;

- длина винтовки со штыком и без соответственно, мм — 1734/1306;

- длина ствола, мм — 800;

- масса винтовки со штыком/без штыка, г — 4300/3990;

- прицельная дальность, в шагах — 2700 (около 1900 м);

- начальная скорость пули, м/с — 620;

- скорострельность, в/м — 20-35;

- магазин, патронов — 5.

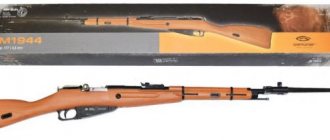

2. Образец 1944 года — карабин Мосина, характеристики его таковы:

- калибр, мм — 7,62;

- патрон — 7,62×54 R;

- длина оружия, мм — 1020;

- длина ствола винтовки, мм — 510;

- вес винтовки, г — 3900 (с несъемным штыком);

- прицельная дальность, м — 2000;

- начальная скорость пули, м/с — 810;

- скорострельность, в/м — 20-35;

- магазин, патронов — 5.

Достоинства и недостатки винтовки

В 1891 году — можно сказать что это дата рождения винтовки Мосина — на вооружение российской армии было принято три вида этого оружия: пехотная, драгунская и казачья «трехлинейка». Они отличались друг от друга длиной ствола, да и на казачьем варианте отсутствовал штык. Все внутреннее устройство оставалось одинаковым.

Как и любое стрелковое оружие, новый образец тоже обладал рядом преимуществ, но и серьезных недостатков тоже.

«Трехлинейка» отличалась простотой и удобством пользования. Многие образцы вооружения России всегда славились своей надежностью. А бесперебойная работа подчас напрямую зависит от простоты конструкции.

Детище Мосина можно было легко разобрать и почистить, в том числе и в полевых условиях.

Острие штыка специально делалось плоским, чтобы использовать его как отвертку.

Собирать в тоже было просто. Отечественные заводы были довольно быстро переориентированы под новые запросы, поэтому выпускалось новое стрелковое вооружение большими объемами.

Но «трехлинейка» не была идеальным оружием с самого начала. Настоящим бичем стала невозможность эффективно прицеливаться. Русский солдат, разумеется, неприхотлив, и с течением времени появилось много идей, отличающихся смекалкой.

Но именно в заводских образцах так необходимая мушка добавилась только перед Второй Мировой войной, в одной из последних модификаций «трехлинейки».

Самым главным недостатком винтовки Мосина считалась необходимость всегда держать штык в боевом положении.

Во-первых, это было совершенно неудобно в условиях ограниченного пространства. Например, в окопах или в лесу. Винтовка становилась громоздкой и неудобной, постоянно цеплялась за ветки или другие внешние объекты, что в условиях боя могло привести к ненужной трате времени.

Во-вторых, штык мешал прицеливанию. Если его заблаговременно снять (а некоторые бойцы так и поступали), то баланс ствола нарушался настолько, что прицельную стрельбу вести становилось невозможно. По сути, ведение огня превращалось в выстрелы наобум.

В-третьих, при долгом использовании «трехлинейки» крепление штыка постепенно изнашивалось, разбалтывалось и приводило опять же к разбалансировке ствола. Это тоже негативно сказывалось на точности стрельбы.

Первые образцы винтовки имели еще одну плохую особенность. Сверху ствол был открыт по всей длине, и конструкция не предполагала также использование ствольных накладок. Только много позже начали ставиться деревянные накладки, которые предохраняли руки и лицо солдата от пороховых паров, которые раньше часто наносили ожоги.

Стоит отметить, что популярность улучшенной советской винтовки была обеспечена отечественной пропагандой. На самом деле, она не была идеальной и не превосходила, как заявлялось, многие зарубежные образцы.

Варианты модернизации винтовки

Как уже говорилось ранее, винтовка Мосина (фото ее можно увидеть снизу) была принята на вооружение в 1891 году. Ее главной особенностью являлась простота и удобство в использовании, разбиралась она легко и без всяких инструментов. Штык винтовки Мосина служил хорошим и надежным оружием в ближнем бою В 1910 году у нее появилась новая прицельная рамка (предложил В. П. Коновалов). Это изменение было вызвано переходом ранее на остроконечные пули, траектория полета которых немного отличалась от траектории тупоконечных пуль.

Красная Армия использовала только один тип винтовки – драгунскую. После нескольких изменений, уже в 1930 году, ее начали называть образцом 1891-1930 годов. Винтовка стала удобнее, а ее производство намного упростилось. Во-первых, появился намушник, во-вторых, изменилась форма самой мушки, что облегчило процесс прицельной стрельбы. Благодаря тому что ствольную коробку начали производить круглой (ранее она была граненной), а отсечку-отражатель собирали из двух деталей, технология производства упростилась.

В 1931 году винтовку Мосина получили и советские снайперы. Она отличалась, естественно, наличием оптического прицела, отогнутой рукояткой затвора, улучшенной обработкой канала ствола. Последняя модификация этого оружия — карабин 1944 года. Но и сегодня винтовка конструкции Мосина не сошла со сцены: многие конструкторы как в России, так и за рубежом продолжают модификацию этого оружия. К примеру, финны в 90-х годах ХХ века выпустили снайперскую винтовку SSG-96, за основу которой была взята именно трехлинейка. Кстати, некоторые варианты этого оружия и сегодня считаются одними из лучших в мире.

Модификации винтовки Мосина

Легендарная «трехлинейка» была настолько популярна в российской, а затем советской армии, что появление различных ее модификаций — это вполне закономерное явление. Пожалуй, самым удачным улучшением винтовки стала снайперская модель, которая появилась в 1931 году.

Снайперская винтовка Мосина позволяла вести прицельный огонь на дальность 1000-1300 метров. В помощь снайперу ставился 3,5-кратный оптический прицел. Установленная оптика не позволяла конструктивно предусмотреть обойму на пять патронов, которая ставилась на все серийные образцы.

Так что существенным недостатком снайперской версии была возможность вести только одиночный огонь.

После каждого выстрела требовалась перезарядка.

В снайперские отряды попадали только самые лучшие солдаты. После прохождения подготовки, они получали снайперскую винтовку Мосина, которая могла быть выпущена в двух вариантах. Первый не предполагал никаких улучшений ствола. По сути, на стандартную «трехлинейку» просто ставилась мушка и оптика.

Второй вариант отличался модифицированными характеристиками внутристволового пространства. Это позволяло добиться улучшенной точности и дальнобойности. Но таких образцов было мало.

Интересно, что снайперские «трехлинейки» также комплектовались штыком, который туже крепился и служил скорее утяжелителем ствола. В ходе испытаний стало понятно, что, действительно, штык в боевом положении хорошо сказывается на кучности стрельбы.

В годы Великой Отечественной войны очень популярными были кустарные модификации — так называемые обрезы винтовки Мосина. Чаще всего их использовали партизаны. Делали их легко: отпиливали часть ствола и приклада. Оружие становилось компактным, но и без того низкая точность стрельбы становилась еще хуже.

В конце 20 века в вооруженные силы поступил заказ спроектировать бюджетную снайперскую модель для нужд МВД. Туляки взяли за основу известную «трехлинейку» Мосина.

После модернизации спускового механизма, добавления щеки и приклада, дополнительной рукояти, получилась компактная, но неудобная снайперская модель. Небольшую партию этих винтовок и сейчас можно найти в распоряжении ведомства.

Карабин Мосина: образец 1944 года

В 1944 году была сделана последняя модернизация изобретения конструктора Мосина: карабин снабдили штыком, который не снимался, но был откидным. В период Великой Отечественной войны новая усовершенствованная винтовка получила свое название — «Карабин образца 1944 года». Оружие являло собой укороченную версию драгунской версии Мосина. Этот карабин выпустили, опираясь на многолетний опыт ведения войны. После начала производства карабина образца 1944 года предыдущий вариант винтовки сняли с производства.

Благодаря своей конструкции новое оружие позволяло пехоте качественнее вести бой, ведь в окопах и зарослях с укороченным карабином солдату было намного сподручнее. Несмотря на некоторые изменения, огневые качества винтовки практически не изменились.

1944 год был последним годом в истории усовершенствования знаменитой винтовки, прошедшей через многие войны и конфликты. По окончании Второй мировой войны изобретения Мосина больше не находились на вооружении Советской Армии. Их заменили карабинами СКС и автоматами АК-47 — согласитесь, более совершенное оружие. Винтовка Мосина, однако, продолжала находиться на вооружении нескольких стран КНР и КНДР, Черногории и Финляндии.

Мифы о «трехлинейках»

Самым известным и печальным мифом о винтовке Мосина можно назвать истории Второй Мировой войны. В трагичные дни Сталинградской битвы нехватка оружия была такой острой, что одному солдату иногда доставалась обойма, а другому «трехлинейка».

Позже уже стало известно, что оружия хватало, но многие склады были недалеко от границы и были захвачены врагом за считанные дни еще в начале войны. Это разгильдяйство обошлось стране миллионами убитых.

Еще одна история, связанная с самым началом пути легендарного оружия, произошла с создателем винтовки, С.И. Мосиным. Известно, что французы, узнав о некоторых замечательных решениях, которые конструктор включил в свое детище, предлагали ему за проект около миллиона франков.

Но Сергей Иванович проявил патриотизм и довел разработку до конца, подарив «трехлинейку» своей родине.

Позже, правда, выяснилось, что сам Мосин получил в качестве благодарности только 30 тысяч рублей. В то время как Нагану, чья обойма добавилась в винтовку, российская сторона заплатила 200 тысяч.

Говорят, что этот факт очень расстроил русского конструктора. Он даже писал письма руководству в надежде получить хотя бы соизмеримое вознаграждение, но все оказалось тщетно.

Интересные факты про конструктора Мосина и его винтовку

Винтовка Сергея Ивановича Мосина, несмотря на некоторые свои недостатки, вошла в историю как надежное и недорогое оружие. Но мало кто знает про множество интересных случаев, связанных с его созданием. К примеру, иностранцы, когда узнали об изобретении, а точнее о реечно-прикладном магазине, очень хотели купить эту новинку. Сотрудники , которая находилась во Франции, предлагали Мосину продать изобретение за 600 000 франков, а после отказа давали уже 1 000 000. Но Сергей Иванович был истинным патриотом и отказался от огромной суммы денег. Что касается самого Мосина, то он с детства увлекался оружием, и в 1875 году возглавил на Тульском оружейном заводе инструментальную мастерскую. Конструктор часто участвовал во всевозможных конкурсах и придумывал все новые и новые изобретения. К сожалению, не все оружейные образцы того времени сохранились, поэтому многое нам просто неизвестно. Мало кто знает, что основная конкуренция в 1891 году за опытный образец магазинной винтовки в России была между Мосиным и Наганом — двумя гениальными конструкторами. Существует множество историй о победе нашего конструктора, но одно известно точно — винтовку Мосина усовершенствовали некоторыми разработками Нагана. Конструктор писал министру Алексею Куропаткину, что его винтовку взяли на вооружение, а крупную сумму денег получил его конкурент за конструкцию обоймы — целых 200 000 рублей, в то время как Мосину выдали всего лишь 30 000 рублей за всю работу. Но, несмотря на все слухи и истории, которые ходят вокруг создания легендарной трехлинейки, именно она была изготовлена русским конструктором Мосиным, взята на вооружение правительством и находилась на нем очень долгое время. Заменить ее сумели только новые образцы магазинного оружия, которые придумали не менее знаменитые конструкторы, например, Михаил Калашников.

Мир продолжает развиваться, технологии становятся все более точными. Сегодня существует большое количество автоматического оружия, но многие считают, что именно винтовка Мосина положила начало многим современным изобретениям. Одно можно сказать точно, сам Сергей Иванович и его знаменитая трехлинейка заняли почетное место в истории. И это не удивительно, ведь винтовка конструктора прошла вместе с нашей армией несколько воен и революцию. Сегодня она используется в основном охотниками, поскольку стоит недорого, а в обращении достаточно проста.