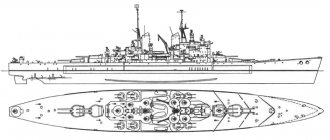

Эскадренные броненосцы типа «Бородино» (ФАН)

Главная » Альтернативное кораблестроение — Флоты которых не было » Эскадренные броненосцы типа «Бородино» (ФАН)

Альтернативное кораблестроение — Флоты которых не былоАльтернативное кораблестроение — Флоты которых не было

arturpraetor 30.06.2016 2476

1

в Избранноев Избранномиз Избранного 1

Броненосцы типа «Бородино» уже изначально спорная тема в истории Российского Императорского флота. Кто-то называет их неудачными (встречал такое мнение у американцев), кто-то — лучшими броненосцами своего времени. Лично я более склонен к второй точке зрения (с определенными оговорками), но «Бородинцы» все же требуют определенной коррективы. Вот тут мнения коллег могут разделиться — больше пушек, больше брони, больше мощности ЭУ, но все в общем согласны, что нужно увеличивать водоизмещение до 15 тысяч тонн. В этих рамках я и представлю свое видение «допиливания» этих хороших броненосцев.

Проектирование и постройка

«Император Александр III» во время достройки

После заказа за рубежом «Цесаревича» и «Ретвизана» морской министр поднял перед МТК важный вопрос — а что дальше делать отечественным верфям? И хотя пока что они еще были заняты постройкой, требовалось заранее составить хотя бы в общих чертах проект будущих броненосцев. В результате в 1898 году началось проектирование броненосцев на базе «Пересвета». В результате появился на свет проект с зашкаливающим количеством 152-мм орудий — целых 20 штук! При этом усовершенствования в плане бронезащиты были сведены к минимуму, а противоминная батарея уменьшилась с 20 до 16 75-мм орудий. Какой-то время этот проект считали основным, но уже очень скоро пришли известия о «Цесаревиче». При определенных недостатках он имел значительный козырь — расположение всех 152-мм орудий в башнях с широкими углами обстрела и возможностью вести огонь в любую погоду. Преимуществом таких установок также была механизированная подача снарядов, не зависящая от усталости прислуги. Все решилось довольно быстро — за проект высказались главные люди в Морском министерстве, включая министра Невского. Впрочем, последний также потребовал доработки «Цесаревича» «под специфику русских верфей», а фактически — улучшения французского проекта.

В результате из дополнительных 2,5 тысяч тонн водоизмещения большая часть ушла на бронезащиту. Размеры корпуса и мощность ЭУ несколько увеличили, также изменив обводы согласно результатам, полученным из Опытового бассейна. Поясов оставили два, но их высота значительно увеличилась, а толщины были перераспределены. Фактически броненосцы стали неуязвимы для фугасных снарядов всех калибров на высоту около 5 метров над ватерлинией (из них около половины — 76-мм противоосколочной бронезащитой), и во всю длину корабля. Серьезной оставалась защита башен ГК и СК. Кроме того, вновь увеличились углы возвышения орудий. Впервые в проект корабля I ранга была изначально включена новейшая отечественная СУО Гейслера образца 1900 года. Окончательный проект представлял собой мощно защищенный броненосец с умеренным вооружением и хорошей мореходностью. В таком виде он был утвержден в начале 1900 года.

Первоначально были заложены 3 корабля, позднее добавился 4-й. Все они предназначались для Тихоокеанского флота. Чуть позднее было решено построить еще 3 корабля — для Балтийского флота. «Славу» заложили по первоначальному проекту, а оставшиеся два собирались переработать — но обострение отношений с Японией и острая нужда в скорейшей постройке дополнительных кораблей привели к постройке «Императора Павла I» и «Андрея Первозванного» по первоначальным проектам. В процессе их достройки еще собирались перевооружить их с 12 152/45-мм орудий на 6 203/45-мм, но уже начавшаяся война отменила эти планы. Впрочем, они так и не успели поучаствовать в боевых действиях, поздно вступив в строй, а после них Россия уже строила дредноуты — в результате Российский Императорский флот так и не построил ни одного преддредноута.

Постройка кораблей велась обычными темпами для Балтийского завода и Нового Адмиралтейства — всупление в строй планировалось через 4 года после заказа. Тем не менее, Балтийскому заводу удалось ускорить работы, и первым в строй вступил «Император Александр III». Он же оказался единственным броненосцем серии, до начала войны успевшим попасть на Дальний Восток. Там он стал флагманским кораблем всего флота и хорошо показал себя в сражениях, хотя и проявил свои недостатки в полной мере (первое время имелись проблемы с СУО, в свежую погоду порты 75-мм орудий заливались волнами, корабль оказался очень чувствительным к перегрузке, из-за которой могла резко упасть остойчивость). Другие три броненосца составили ядро эскадры Скрыдлова, пришедшей на Дальний Восток в начале 1905 года. Еще три корабля так и остались на Балтийском море. Всего построили 7 единиц — тем самым «Бородино» можно назвать самой крупной серией броненосцев в истории России. Успели они поучаствовать и в ПМВ, хотя и понесли потери. В результате 5 оставшихся в строю кораблей были пущены на слом после подписания Вашингтонского соглашения.

«Орел» незадолго до вступления в строй

«Бородино», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 11.05.1900/26.08.1901/01.03.1904

«Император Александр III», Новое Адмиралтейство, Санкт-Петербург– 11.05.1900/21.07.1901/ 10.06.1903

«Князь Суворов», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 26.08.1901/12.09.1902/27.08.1904

«Орел», Новое Адмиралтейство, Санкт-Петербург– 20.05.1900/06.07.1902/10.1904

«Слава», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 01.10.1902/29.08.1903/12.06.1905

«Император Павел I», Балтийский завод, Санкт-Петербург– 20.09.1903/07.10.1904/11.04.1906

«Андрей Первозванный», Новое Адмиралтейство, Санкт-Петербург – 20.09.1903/12.08.1904/ 23.07.1907

«Князь Суворов» после вступления в строй

Что мы делаем с «Бородино»

Новая схема бронезащиты «Бородино»

1) Прежде всего, увеличиваем водоизмещение — до 15 516 тонн, или же точно на 2000 тонн;

2) Увеличиваем размерения на 10/1 м, что обеспечит нам увеличение общего водоизмещения при сохранении осадки;

3) Вес корпусных конструкций увеличится примерно на +736,7 тонн;

4) В статью «Снабжение» добавляем +400 тонн, доведя ее уровень до предыдущих «Пересветов»;

5) Добавляем подбашенные перегрузочные отделения для башен ГК — еще +50 тонн;

6) Запас угля доводим до 900 тонн;

7) Заменяем толпу мелкокалиберок на 4 57-мм пушки — -16 тонн;

Увеличиваем угол возвышения артиллерии — это даст примерно +20 тонн добавочного веса за счет доп. подкрепления станков;

Увеличиваем угол возвышения артиллерии — это даст примерно +20 тонн добавочного веса за счет доп. подкрепления станков;

9) Запас водоизмещения увеличивается на +75,3 тонны;

10) Несколько упрощаем надстройки;

11) Снимаем мины заграждения — -30 тонн;

12) Добавляем +200 л.с. мощности ЭУ, что обойдется нам в +20 тонн;

13) Теоретический чертеж корпуса меняется из-за удлинения, предположительно его характеристики будут близки к корпусу «Микасы». Таким образом, мощность машин в 16 500 л.с. позволит развить скорость хода 18-18,5 узлов;

«Император Александр III» во время перехода на Дальний Восток, 1903 год

14) Для того, чтобы колдовать над бронезащитой, надо для начала довести старую броню до уровня нового корпуса — т.е. удлиннить пояса до оконечностей на 10 метров. Обойдется это в +59,4 тонны;

15) Доводим толщину нижнего пояса в пределах башен ГК до 229 мм, +105,8 тонн;

16) Увеличиваем толщину верхнего пояса в пределах нашей «цитадели» до таких же 229 мм, +192,2 тонны;

17) Доводим толщину верхнего пояса в оконечностях до аналогичной толщины нижнего пояса, +34,4 тонны;

18) Формируем полный верхний пояс, в который включается старая бронезащита казематов 76-мм орудий — +240 тонн;

19) Итого получаем абсолютно новую схему бронезащиты — нижний полный пояс (включающий старые два) толщиной 127-229 мм и высотой в 3,34 метра, и верхний полный пояс толщиной 76 мм и высотой 2,3 м. Фугасов теперь можно не бояться совсем, даже если перегрузить броненосцы углем.

1-я правка

20) Все же верхний 76-мм пояс явно лишний, как указал коллега mangust-lis. Убираем его — у нас появляется для маневров 240 тонн водоизмещения.

21) Увеличиваем толщину нашего главного (и теперь единственного) пояса на 25 мм, или же один дюйм. Это обойдется в примерно в 185,1 тонну;

22) Увеличиваем толщину бронезащиты казематов 75-мм орудий на тот же дюйм, до 102 мм. Это обойдется примерно в 54,9 тонн.

В результате мы полностью и с точностью исчерпываем наше «свободное» водоизмещение.

2-я правка

23) Коллега Андрей указал на то, что отталкивался я от ошибочных источников в определении толщин и схемы бронезащиты. Кроме того, отталкивался я и от сильно «недогруженного» нормального водоизмещения в 13 516 тонн, тогда как при строительной перегрузке оно было в районе 14 440 тонн. Подведя итог под всем этим — надо пересчитать нагрузки бронезащиты и облегчить общую конструкцию на 500 тонн (без строительной перегрузки «Бородино» весили бы в районе 14 тысяч тонн). Все дальнейшие расчеты приблизительны, ибо будут проводиться в отрыве от моих источников.

24) Отменяем все колдовство 1-й правки — -240 тонн;

25) Частично урезаем толщину 229-мм участка главного пояса, до 178 мм. Это обойдется примерно в 91 тонну;

26) Осталось определиться, насколько же легче окажется тот вариант бронезащиты, который я сделал, по отношению к реальным толщинам нижнего пояса «Бородино». Для этого возьму схему Сулиги, от которой отталкивался, и указанную толщину пояса коллегой Андреем. Не забываем, что шпация у «Бородино» — 1,2 метра (реальная бронезащита дана по шпангоутам). Всего получается, что у меня был резерв для маневров в 28 тонн;

27) «Я тебя увеличил, я тебя и уменьшу!». Запас угля сокращается на 69 тонн.

28) Еще 22 тонны берем из запаса водоизмещения. Благо. он у меня и так был что-то в районе 2,2 процентов.

29) И оставшиеся 50 тонн нагло наверстываем за счет снабжения (которое у меня до этого было в районе 600-650 тонн).

В результате учтены ошибки в схеме бронезащиты, и вся конструкция облегчена на 500 тонн. Т.е. мы имеем те же 15 516 тонн, но уже исходящие из правильной развесовки.

Тактико-технические характеристики эскадренных броненосцев типа «Бородино»

«Император Александр III» в типичной окраске Тихоокеанского флота, 1904 год

Водоизмещение: 15 516 тонн

Размерения: 128,8х24,22х7,97 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 20 котлов Бельвиля, 16 500 л.с. = 18,5 узлов

Запас топлива: 831/1300 тонн угля

Дальность: 3650 миль (10 узлов)

Броня (крупп): нижний пояс 127-229 мм, казематы 76 мм, башни ГК 254 мм, крыши башен ГК 63 мм, барбеты 102-254 мм, башни СК 152 мм, крыши башен СК 30 мм, барбеты СК 127 мм, переборки 51 мм, рубка 203 мм, кожухи КО 19 мм, ПТП 43 мм, палубы 25-51 мм

Вооружение: 4 305/40-мм, 12 152/45-мм, 20 75/50-мм, 4 57/50-мм орудий, 5 381-мм торпедных аппаратов

Экипаж: 27/744 человека

«Слава» в стандартной шаровой окраске, Балтийский флот, 1914 год

Таблица с развесовкой, увы, стала жертвой умирания HDD, потому эта статья обойдется без нее.

Примечания

1) С выкладкой статей пока испытываю определенные затруднения из-за проблем, среди которых пока самая главная — ударными темпами помирающий HDD (новый в дороге, и будет неизвестно когда). Наработки по большей части удалось спасти, но таблицы развесовки и часть рисунков придется восстанавливать с нуля.

2) Понимаю, решение строить «Бородинцев» дальше и перейти к дредноутам без промежуточных кораблей сомнительно, но для меня вполне оправдано. Тем более что к постройке дредноутов планирую приступить в 1906 году (еще даже до вступления в строй «Дредноута»).

3) Отдельная благодарность коллеге Atenaia, которая подтвердила мои сомнения по поводу «что-то «Бородино» плохо разгонялся при такой мощной ЭУ». Без нее броненосец остался бы с тремя поясами меньшей толщины и ЭУ мощностью 19 000 л.с. (и скорости 18-18,2 узла);

4) Начинается легкая паника по поводу дредноутов. Не могу решиться, какой вариант выбрать — с линейно-возвышенными башнями, или линейными. Против последнего довод, по сути, один — слабый погонный и ретирадный огонь. Если бы не это — раздумий не было бы.

Система управления огнем

СУАО mod.1899. Комплект приборов был впервые представлен на выставке в Париже в 1899 году и устанавливался на многие линейные корабли РИФ. Являлась прообразом современных систем центральной наводки. Основой системы являлись два визирных поста (ВП) – по одному на борт. Панкратические, оптические, монокулярные приборы данных постов — визиры центральной наводки (ВЦН) имели переменную кратность увеличения – 3х-4х. Поиск цели и наведение на нее оружия производил оператор ВП. При наведении на цель ВЦН, по шкале определялся угол места цели относительно диаметральной плоскости корабля, а связанная с ним следящая система автоматически выставляла данный угол стрелкой в принимающих приборах основных 8-ми башенных АУ и батарей 75мм орудий корабля. После этого наводчики-операторы (комендоры) осуществляли горизонтальную наводку своих установок до совмещения угла поворота АУ с углом места цели (т.н. принцип «совмещения стрелок») и цель попадала в поле зрения орудийных оптических прицелов. Оптические, панкратичесские, монокулярные прицелы системы Перепелкина имели переменную кратность увеличения – 3х-4х и изменяющийся в соответствии с ним угол поля зрения 6 – 8 градусов. Для подсвета цели в темное время суток использовались шесть боевых прожекторов с диаметром зеркала 750мм. Следующим этапом было определение расстояния до цели. Для этого в боевой рубке имелись две дальномерные станции – по одной на борт. В них были установлены горизонтально-базовые дальномеры «Barr and Studd» с базой 1200мм. Дальномерщик производил измерение расстояния и с помощью дальномерного ключа данные автоматически вводились в принимающие приборы боевой рубки, центрального поста, 8 основных башенных АУ и батарей 75мм орудий. Для контроля правильности передачи данных имелась система обратной связи с контрольным дальномерным циферблатом, показания которого сравнивались с введенными в принимающие приборы. Комплект приборов и магнитный компас в боевой рубке показывали старшему артиллерийскому офицеру собственный курс и скорость, направление и силу ветра. Курс и скорость цели он определял приблизительно «на глаз». Имея данные о собственной скорости и курсе, направлении и силы ветра, девиации, типе цели, угле места цели и расстояния до нее, прикинув примерную скорость и курс цели — старший артиллерийский офицер, используя таблицы стрельбы, вручную (на бумаге) производил необходимые вычисления и рассчитывал необходимые поправки упреждений по ВН и ГН. Так же выбирал тип АУ и род снарядов необходимых для поражения данной цели. После этого старший артиллерийский офицер передавал данные для наведения в АУ, из которых предполагал поразить цель. Для этой цели в боевой рубке и центральном посту имелось комплект задающих приборов-указателей, которые через 47 кабельных жил передавали данные в принимающие приборы в АУ и 75мм батареях. Вся система работала на напряжении Uр=23В через трансформатор 105/23В (постоянный ток?). По ним в случае централизованного управления огнем передавались данные о углах вертикального и горизонтального наведения, роде используемых снарядов. После получения необходимых данных наводчики-операторы выбранных АУ устанавливали орудия на заданные углы (корректировали первоначальную установку по ВЦН) и производили их заряжание выбранным типом боеприпаса. После выполнения данной операции, находившийся в боевой рубке старший артиллерийский офицер в момент, когда кренометр показывал «0», выставлял рукоятку прибора-указателя стрельбы в сектор соответствующий выбранному режиму огня «Дробь», «Атака» или «Короткая тревога» в соответствии с которым АУ открывали огонь. Данный режим централизованного управления огнем являлся наиболее эффективным. В случае выхода из строя старшего артиллерийского офицера или невозможностью по любой другой причине производить централизованное управление огнем, все 305мм, 152мм АУ и батарея 75мм орудий переходили на групповой (плутонговый) или одиночный огонь. В этом случае по приборам передавались данные о своем курсе, своей скорости, направлении и силе ветра, угле места цели, расстоянии до нее, но все расчеты производились командиром АУ или батареи. Этот режим огня был менее эффективен. В случае полного поражения приборов управления огнем, личного состава боевой рубки и цепей передачи данных все АУ переходили на самостоятельный огонь. В этом случае выбор цели, и наведение на нее производилось расчетом конкретной АУ с использованием только орудийного оптического прицела что резко ограничивало его эффективность и дальность. Наведение торпедных аппаратов производилось с помощью кольцевых прицелов с такой же следящей системой как у ВП для бортовых 381мм ТА или поворотом всего корпуса судна для нового и кормового 381мм ТА. Необходимо так же отметить, что офицерский состав и комендоры русских эскадренных броненосцев 2-й Тихоокеанской эскадры плохо освоили данную систему и использовали ее возможности далеко не полной мере.

Список корабельных и штабных офицеров, погибших в Цусимском сражении

- Флагманский Интендант Капитан 2 ранга Александр Густавович фон-Витте

- Командир Капитан 1 ранга Пётр Иосифович Серебрянников 1-й

- Старший офицер Капитан 2 ранга Дмитрий Сергеевич Макаров 2-й

- Ревизор Мичман Николай Оскарович Отт 1-й

- Старший минный офицер Лейтенант Алексей Фёдорович Геркен 1-й

- Младший минный офицер Лейтенант Владимир Титович Матковский

- Старший артиллерийский офицер Лейтенант Пётр Евгеньевич Завалишин 2-й

- Младший артиллерийский офицер Лейтенант Михаил Эдуардович Фукс

- Младший артиллерийский офицер Лейтенант Евдоким Иванович Яковлев 5-й

- Старший штурманский офицер Лейтенант Борис Илларионович Чайковский 1-й

- Младший штурманский офицер Мичман Константин Рудольфович Де Ливрон 4-й

- Вахтенный Начальник Лейтенант Алексей Павлович князь Еникеев

- Вахтенный Начальник Мичман Михаил Александрович Таранецкий

- Вахтенный Начальник Мичман Георгий Михайлович Жолкевич

- Вахтенный офицер Мичман Николай Николаевич Прикот

- Вахтенный офицер Мичман Николай Александрович Протасьев

- Вахтенный офицер Мичман Евгений Генрихович Цивинский 2-й

- Вахтенный офицер Мичман Александр Викторович Кочуков

- Вахтенный офицер Поручик Лейб Гвардии Гуссарского Полка Леонтий Павлович граф Бенигсен

- Вахтенный офицер Прапорщик по морской части Борис Владимирович Недзвецкий

- Старший судовой механик Подполковник КИМ Василий Семёнович Рябинин

- Трюмный механик Штабс-Капитан КИМ Владимир Константинович Нюхалов

- Судовой механик Штабс-Капитан КИМ Павел Павлович Корнеев

- Судовой механик Поручик КИМ Павел Михайлович Иорк

- Судовой механик Поручик КИМ Эрнест Николаевич Вульф

- Младший судовой механик Поручик КИМ Владимир Георгиевич Харитонов

- Младший судовой механик Прапорщик по мех. части Николай Степанович Певнев

- Младший судовой механик Прапорщик по мех. части Иван Иванович Дзахов

- Старший судовой врач Надворный Советник Фёдор Михайлович Лукин

- Младший судовой врач Лекарь Аксель Эдуардович Гнадеберг

- Корабельный инженер Младший Помомошник судостроителя Диодор Михайлович Шангин

- Судовой священник Иеромонах отец Варлаам

- Капельмейстер Павел Новиков