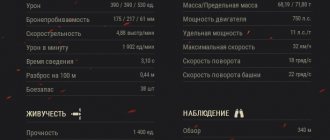

ТТХ СУ-100Y

Итак, первое на чем хочется акцентировать ваше внимание – нам дали повышенный запас прочности, ведь 700 ХП для ПТ-САУ шестого уровня очень хороший показатель. В то же время обзор оставляет желать лучшего.

Касательно параметров живучести, СУ-100Y характеристики бронирования имеет слабые. Даже одноклассники без труда пробивают нас в лобовую проекцию и это притом, что данная машина не имеет льготного уровня боев, вам придется воевать против восьмерок. Слабая броня усугубляется большими габаритами, так что играть нужно очень осторожно.

В плане подвижности большого прорыва нет. ПТ-САУ СУ-100Y WoT медлительна, у нее нет большой максимальной скорости, из-за не очень приятного соотношения веса к мощности двигателя динамикой мы небогаты, да и маневренность не самая лучшая.

Орудие

Теперь поговорим о вооружении и вот тут дела обстоят уже несколько лучше. Главным преимуществом этого агрегата является большой альфастрайк. Но за мощный выстрел приходится платить, так что СУ-100Y орудие перезаряжается довольно долго, но ДПМ все равно остается приличным.

К счастью, нам также дали высокие показатели бронепробития и даже попадая в бои к восьмым уровням, вы не будете чувствовать себя уязвимым. В этом есть еще один плюс — голда нам практически не нужна, благодаря чему СУ-100Y танк фармит весьма неплохо.

Если же посмотреть на точности, то она у нас средняя. Разброс не самый большой, но и немаленький, со сведением та же картина и только стабилизация сплоховала, однако, это не удивительно.

Действительно слабыми параметрами у СУ-100Y World of Tanks можно назвать углы вертикальной и горизонтальной наводки. Цифры вы видите на скриншоте и уверяю вас, играть довольно некомфортно, хотя, ко всему можно привыкнуть.

САУ под знаком «Y»

Конструкторы завода №185 пытались всеми силами упростить конструкцию нового танка, чтобы максимально сократить срок его изготовления, и, в конце концов, приняли решение отказаться от подвижной башни и сделать более простую неподвижную рубку. Вскоре количество внесённых в конструкцию изменений достигло критического числа, и индекс получившейся машины решили заменить на Т-100Y. Когда же стало окончательно понятно, что у ленинградцев вместо артиллерийского танка получилось штурмовое самоходное орудие, его переименовали в СУ-100Y

Опыт боёв, полученный советскими танкистами во время гражданской войны в Испании 1936–39 годов, оказал огромное влияние на развитие танкостроения в СССР. В первую очередь, стало ясно, что противопульная броня толщиной менее 30 мм уже не отвечает требованиям современного боя, а потому Красной армии необходимы танки с бронированием, способным выдерживать попадания 37–45-мм снарядов. В основных танкостроительных центрах СССР (Ленинграде и Харькове) начались работы по наращиванию бронирования уже имевшихся танков и созданию новых с противоснарядной бронезащитой.

Броня для Красной армии

Постановлением Правительства от 25 июля 1937 года КБ Харьковского паровозного завода имени Коминтерна №183 (далее – завод №183) обязали нарастить броню тяжёлых пятибашенных танков прорыва Т-35, которые он производил. Постановление было выполнено совместными усилиями харьковчан и конструкторов Ленинградского завода опытного машиностроения имени С. М. Кирова №185 (далее – завод №185), которые, собственно, и разрабатывали этот танк. Лобовая броня Т-35 увеличилась до 60 мм, бортовая – до 40–45 мм (у башен – до 40–55), но резерва для дальнейшего увеличения массы танка уже не оставалось – ходовая часть машины, а также её силовая установка и так едва выдерживали возросшие нагрузки. Стало очевидно, что Красной армии требуется совершенно новый танк прорыва.

5 ноября 1937 года Автобронетанковое управление РККА (далее – АБТУ) утвердило параметры для нового тяжёлого танка, который должен был заменить в войсках Т-35. Первоначально разработку новой машины возложили на завод №183, но конструкторский корпус предприятия был обескровлен репрессиями, его КБ не справлялись даже с проектированием новых модификаций лёгкого танка БТ, и о разработке куда более сложного «тяжёлого» проекта не могло быть и речи.

Модернизированные танки Т-35 с усиленной бронёй и конической башней на параде 7 ноября 1940 года в Москве. На то время они уже безнадёжно устарели Источник – waralbum.ru

В апреле 1938 года в Москве состоялся Главный военный совет, на котором приняли решение о разработке на Ленинградском Кировском заводе (далее – ЛКЗ) и заводе №185 проекта нового тяжёлого трёхбашенного танка прорыва с противоснарядным бронированием, штурмовой 76-мм пушкой в основной башне и 45-мм орудиями – в двух остальных. В мае того же года главным конструкторам обоих предприятий сообщили тактико-технические требования (далее – ТТТ), которые предъявлялись к машине.

На ЛКЗ опытные руководители (директор завода И. М. Зальцман и главный конструктор Ж. Я. Котин) запустили в работу проект СМК, названный так в честь недавно погибшего партийного деятеля Сергея Мироновича Кирова. На заводе №185 работали руководители попроще, и разработка называлась буднично – «Объект 100». Общее руководство работами над ней осуществлял главный конструктор предприятия С. А. Гинзбург, ведущим конструктором по проекту назначили Э. Ш. Палея. До августа, пока с заводами не были заключены договоры на проектирование, конструкторы вели, в основном, эскизные работы. Однако 7 августа 1938 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР №198сс, согласно которому танк СМК обязывали изготовить к 1 мая, а «Объект 100» – к 1 июня 1939 года. 10 и 11 октября комиссия АБТУ под председательством военинженера 1-го ранга Коробкова рассмотрела чертежи и полноразмерные деревянные макеты машин. Обе конструкторские группы не использовали подвеску пружинного типа, как это указывалось в ТТТ: на СМК планировалось установить торсионы, а на «Объекте 100» – балансиры с пластинчатыми рессорами. Однако комиссию это не смутило, и она дала разрешение на старт работ по сборке прототипов в металле.

9 декабря 1938 года оба проекта рассматривались на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Комитета обороны СССР. В результате дебатов компоновку конкурсной машины изменили, убрав одну из башен. Исследователь Д. С. Ибрагимов в своей книге «Противоборство» утверждает, что Сталин лично снял с макета башню со словами: «Нечего делать из танка «Мюр и Мерилиз»!

[Такое выражение вождь употреблял, когда речь шла о чём-либо излишне усложнённом. («Мюр и Мерилиз» – дореволюционное название одного из московских универмагов) – прим. автора]

Сколько я снял?»

–

«Три тонны»

–

«Обратите их на усиление броневой защиты»

.

Работы закипели с новой силой, и уже в январе 1939 года началась реализация танков в металле. Броню для «Объекта 100» изготавливал Ижорский завод, трансмиссию – харьковский завод №183, большинство остальных агрегатов – завод №185 (на нём же осуществлялась общая сборка машины). 1 июля 1939 года испытатели завода произвели пробный выезд на новой машине, а 31 июля танк был полностью готов к проведению заводских и полигонных испытаний.

Танк Т-100, шасси которого послужило основой для Т-100Y Источник – modelist-konstruktor.com

Однако во время пробных пробегов одна за другой последовали поломки, поэтому подготовить танк к правительственному показу, назначенному на 20 сентября 1939 года, конструкторы не успели. Из строя вышло сервоуправление педалей главного фрикциона, поэтому его пришлось снять и отправить на доработку в Харьков, на завод №183. А там, в связи с работой над опытными танками А-20 и А-32 (будущим Т-34), которые также спешно готовились к сентябрьскому показу, своих дел было по горло. Харьковчане рассудили, что пусть лучше не успеют ленинградцы, чем они. К счастью, за неготовность в срок танка Т-100 (такой индекс получил «Объект 100» после изготовления) никто репрессирован не был. Сервоуправление переделали, руководству доложили об этом, и машина продолжила выполнять программу испытаний.

Прародитель будущей самоходки

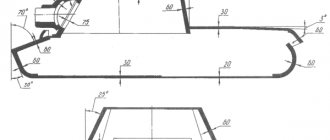

Что же представлял собой танк Т-100? Общая масса машины достигала 58 тонн, а её корпус получил противоснарядное бронирование толщиной 60 мм по всему периметру. Верхняя лобовая деталь имела изогнутую форму, а также угол наклона в 75° в нижней её части, и 25° – в верхней. Нижнюю лобовую деталь расположили под углом 40°. Бронирование днища сделали комбинированным: 30 мм в передней части корпуса (для противостояния воздействию мин) и 20 мм – в кормовой. Толщина крыши корпуса составляла 20 мм. Крепление листов к каркасу осуществлялось довольно оригинальным способом – их крепили гужонами, после чего швы проваривали сваркой.

Схема бронирования шасси танка Т-100 Источник – modelist-konstruktor.com

Компоновка Т-100 была классической, с расположением мотора и трансмиссии в кормовом отделении. В качестве силовой установки и СМК, и Т-100 получили двигатель ГАМ-34-БТ (глиссерный Александра Микулина в бронетанковом исполнении), созданный на базе четырёхтактного двенадцатицилиндрового авиационного АМ-34. Его мощности в 850 л. с. при 1800 об/мин хватало, чтобы разгонять тяжёлый 58-тонный танк до 35,7 км/ч по шоссе, и до 10,3 км/ч – по пересечённой местности. Для обслуживания двигателя и трансмиссии в крыше моторно-трансмиссионного отделения и корме танка прорезали специальные люки, закрытые броневыми крышками. Пуск силовой установки производился сжатым воздухом или электростартёром СТ-70 мощностью 15 л. с. Электрооборудование машины было выполнено по однопроводной схеме, напряжение бортовой сети составляло 12 и 24 В и обеспечивалось четырьмя аккумуляторами 6СТЭ-144, которые последовательно соединялись с генератором постоянного тока мощностью 2,5–3 кВт. Генератор устанавливался на коробке перемены передач (далее – КПП) и приводился в движение от шестерни вентилятора охлаждения двигателя. В качестве топлива использовался авиационный бензин, который размещался в четырёх внутренних алюминиевых баках общей ёмкостью 1160 литров, которые при движении по шоссе позволяли проехать 210 километров.

Трансмиссия состояла из пятиступенчатой трёхходовой КПП с пятью скоростями вперёд и одной назад, трёхдискового главного фрикциона сухого трения (сталь по феродо), двух многодисковых бортовых фрикционов сухого трения (сталь по стали с ленточными тормозами, обшитыми феродо) и двух простых однорядных бортовых редукторов.

За охлаждение моторно-трансмиссионного отделения отвечал лопастной осевой вентилятор, который устанавливался горизонтально на КПП. Забор воздуха происходил через боковые отверстия, которые располагались в передней части вентилятора и закрывались мелкими сетками. Отработанный горячий воздух выводился через заднюю часть моторно-трансмиссионного отделения на верхний участок гусениц.

Комфорт в управлении машиной механику-водителю обеспечивало использование сервопривода, что позволяло снизить усилия на рычагах поворота до 10 кг, а на педалях – до 15 кг. В случае выхода сервопривода из строя необходимое усилие на рычаге поворота возрастало до 80 кг – иными словами, танкисту пришлось бы навалиться на него всем телом и приложить большие усилия, чтобы заставить танк просто повернуть. Важным элементом комфорта был и эвакуационный люк, сделанный в днище танка за сиденьем механика-водителя. В танк также можно было попасть через башенные люки и люк механика-водителя, находившийся в крыше отделения управления с правой его стороны.

Ходовая часть танка состояла из шестнадцати двускатных обрезиненных опорных катков диаметром 730 мм (по восемь с каждой стороны) и десяти поддерживающих роликов (по пять на борт). Привод осуществлялся на задние колёса, снабжённые съёмными зубчатыми венцами. Мелкозвенчатые гусеницы цевочного зацепления шириной 730 мм набирались из ста девяти штампованных траков с открытым металлическим шарниром. Танк имел балансирную подвеску с пластинчатыми рессорами.

Испытания машины продолжались, и Т-100 уже имел 1000 км пробега, когда 30 ноября 1939 года между СССР и Финляндией началась война. СМК, Т-100, а также новый опытный танк КВ включили в состав специальной роты опытных танков и отправили на Карельский перешеек – советское командование намеревалось проверить эти машины в бою, использовав их в штурме укреплений «Линии Маннергейма». Действия роты оказались не совсем удачными. На третий день боёв (17 декабря 1939 года) во время продвижения по нейтральной полосе танк СМК наехал на груду ящиков и подорвался на мине, которая была скрыта под ними. Экипажам Т-100 и КВ пришлось несколько часов прикрывать подорвавшийся танк огнём и корпусами своих машин, пока танкисты пытались отбуксировать его в тыл. Однако сделать это не удалось, и в результате советским танкистам пришлось демонтировать с СМК всё, что только возможно, а затем пересадить его экипаж в Т-100 и покинуть нейтральную полосу. За время этой операции танк Т-100 получил семь попаданий вражеских снарядов, но ни одно из них не смогло причинить ему вреда. Правда, то, чего не смог сделать противник, удалось несовершенной конструкции танка – при движении в тыл из строя вышло магнето. И хотя экипаж смог доехать до места назначения и с такой поломкой, машину всё равно пришлось отправить на завод для ремонта.

Противодотная бронетехника Сталина

Боевые действия Финской войны показали, что прототипы советских танков прорыва обладают недостаточной мощностью орудий, чтобы справляться с вражескими ДОТами. В связи с этим в январе 1940 года конструкторы ЛКЗ и завода №185 получили задание от заместителя наркома обороны командарма 1-го ранга Г. И. Кулика установить 152-мм гаубицу М-10 на свои танки КВ и Т-100. Кроме того, ещё в конце 1939 года начальник АБТУ комкор Д. Г. Павлов предложил конструкторам установить на более габаритные шасси Т-100 морские орудия: 130-мм пушку Б-13-IIс и 203-мм гаубицу Б-4. Помимо этого С. А. Гинзбургу поручили разработать на базе танка Т-100 инженерный многофункциональный бронированный танк-тягач, который можно было бы использовать и как эвакуатор подбитой бронетехники, и как мостоукладчик. На заводе №185 с энтузиазмом взялись за работу, в результате чего появилось сразу несколько эскизных проектов:

- танк Т-100-Z со 152-мм гаубицей М-10 в башне, которую разработали специально для неё. Командарм Кулик установил срок подготовки этого проекта до 5 февраля 1940 года;

- танк Т-100-X со 130-мм морской пушкой Б-13-IIс в башне клинообразной формы. Срок подготовки проекта истекал 20 февраля;

- тяжёлый танк артиллерийской поддержки Т-100-V, вооружённый 203-мм гаубицей Б-4 во вращающейся башне. От этого проекта конструкторы попросили их освободить.

Однако вскоре стало ясно, что возможности завода №185 не позволяют вести одновременно такое большое количество проектов, поэтому с разрешения АБТУ от проекта инженерного танка предприятие также освободили. Так как работы по созданию этого танка продвинулись дальше всего, на заводе приняли решение использовать его шасси для создания САУ (корпус изготавливал Ижорский завод, а ходовую часть с подвеской собирали на ЛКЗ). Конструкторы завода №185 пытались всеми силами упростить конструкцию нового танка, чтобы максимально сократить срок его изготовления, и в конце концов приняли решение отказаться от подвижной башни и сделать более простую неподвижную рубку (такое решение также сделало машину более лёгкой). Вскоре количество внесённых в конструкцию изменений достигло критического числа, и индекс получившейся машины решили заменить на Т-100Y. Когда же стало окончательно понятно, что у ленинградцев вместо артиллерийского танка получилось штурмовое самоходное орудие, его переименовали в СУ-100Y.

СУ-100Y в экспозиции музея в Кубинке Источник – zh.wikipedia.org

От Т-100 шасси новой САУ отличалось лишь торсионной подвеской, которой согласно ТТТ должен был снабжаться отменённый инженерный танк. На крышу машины вместо башен установили высокую вертикальную клиновидную рубку, в которой на специальной тумбе разместили морскую 130-мм пушку Б-13-IIс образца 1929 года (в СССР ею оснащались крейсеры и береговые батареи). Благодаря стволу длиной 55 калибров скорость снаряда около дульного среза орудия достигала 870 м/с. Несмотря на то, что углы наведения у Б-13-IIс были весьма скромными (от -2° до +15° – по вертикали, и ±6° – по горизонтали), она обладала высокой дальнобойностью. Кроме того, для артсистемы такого класса орудие имело солидную скорострельность – 7–8 выстрелов в минуту (столь высокие показатели достигались использованием двухтактного поршневого затвора и пружинного досылателя). Прицеливание осуществлялось при помощи панорамы Герца.

Боекомплект САУ составлял тридцать 130-мм бетонобойных и осколочно-фугасных снарядов и пороховых зарядов к ним (масса одного снаряда достигала 36 кг). Чтобы вести огонь с максимальной скоростью, САУ требовалось два заряжающих. Кроме них в состав экипажа входили командир, механик-водитель, наводчик и моторист. Всего численность экипажа составляла шесть человек, хотя вполне возможно, что планировался и седьмой – стрелок-радист. Кроме пушки машина вооружалась тремя 7,62-мм пулемётами ДТ, суммарный боезапас к которым составлял 1890 патронов. Пулемёты устанавливались на корме и по бортам самоходки.

СУ-100Y, вид спереди Источник – tehnikapobedy.ru

Для внешней связи использовалась радиостанция 71-ТК-3 со штыревой антенной, а внутри машины танкисты переговаривались посредством специального устройства ТПУ-6.

Ходовая часть СУ-100Y (правый борт, вид сзади) Источник – bemil.chosun.com

Невостребованная разработка

Корпус САУ изготовили довольно быстро – уже 24 февраля 1940 года (то есть, почти через два месяца после начала проектирования) он поступил в сборочный цех завода №185. Финальная сборка машины началась 1 марта и продвигалась ударными темпами. Наконец,14 марта самоходка была готова, но война с Финляндией закончилась накануне, и испытать СУ-100Y в боевых условиях не представлялось возможным. Между тем, для завода №185 ситуация складывалась неблагоприятно – вместо их «изделия» Т-100 в конкурсе на танк прорыва победил КВ-1 производства ЛКЗ, а КВ-2 «оставил за бортом» все остальные проекты (Т-100X и СУ-100Y).

На предприятии пытались исправить ситуацию и предложили разработать «Объект 103» – тяжёлый танк береговой обороны со 130-мм пушкой Б-13-IIс во вращающейся башне (от второй башни с 45-мм пушкой было решено отказаться). На заводе даже успели собрать деревянный полноразмерный макет и башню с вооружением в ней, но военные вскоре отказались и от этого проекта. В результате завод №185 слили с другим ленинградским предприятием – заводом №174.

Что же касается самоходки СУ-100Y, то летом 1940 года её отправили на испытательный полигон в Кубинке, где она и пребывала до октября 1941 года, когда немецкие войска вплотную приблизились к Москве. Машину включили в состав Отдельного тяжёлого дивизиона особого назначения вместе с ещё двумя невостребованными детищами завода №185 – самоходными установками СУ-14-Бр-2. Подробностями об участии этого подразделения в битве за Москву автор не располагает.

СУ-100Y (слева) и её «подружка» по Отдельному тяжёлому дивизиону – СУ-14-Бр-2 (справа) Источник – comgun.ru

В отличие от танка Т-100, следы которого затерялись где-то в Челябинске, куда он был эвакуирован из Подмосковья, СУ-100Y сохранилась до наших дней. Сегодня она экспонируется в Военно-историческом музее бронетанкового вооружения и техники в Кубинке рядом с одной из «подружек» по дивизиону – самоходкой СУ-14-Бр-2.

СУ-100Y в игре World of Tanks Источник – wiki.wargaming.net

Оборудование для СУ-100Y

Что касается выбора и установки дополнительных модулей, то в нашем случае приоритет отдается повышению скорострельности и увеличению скорости сведения, а вот с третьим пунктом все не так однозначно, тут могут быть варианты. Исходя из этого, на СУ-100Y оборудование подбирается следующим образом: 1. – то самое увеличение скорострельности, которые значительно повысит наш ДПМ. 2. – наилучший выбор для более быстрого сведения. 3. – комплексный буст характеристик, повышающий сразу несколько важнейших параметров.

Теперь поговорим об альтернативе третьему пункту. У нас слабый обзор и если вы поставите , существо дело это не поможет, так что можно выбрать , в таком случае появляется возможность играть от собственного засвета.

Характеристики

Самоходная установка была предназначена для экипажа из шести человек: командира, двух наводчиков, двух заряжающих и мехвода. Полная масса машины составляла 64 тонны. Такой солидный вес был сосредоточен в сравнительно небольших габаритных размерах: длина СУ-100Y составляла 10,9 м, ширина — 3,4 м. Листы брони толщиной 60 мм прикрывали лоб и борта самоходки, крыша и корма были защищены слабее. Бензиновый двигатель позволял СУ-100Y довольно быстро продвигаться по местности – шоссейная скорость машины достигала 32 км/час, по грунту — 12 км/час. За одну заправку машина могла проехать около 120 км.

Тактика игры на СУ-100Y

Чтобы результативно играть на данном агрегате, набивать много урона и увозить с собой скальпы поверженных противников, следует понять, что нашей главной силой является вооружение, в то время как броня в сумме с большими габаритами и плохой подвижностью будут давать о себе знать.

Таким образом, на СУ-100Y тактика ведения боя заключается в том, чтобы придерживаться второй линии. Вы должны занять выгодную позицию, откуда будет открывать хороший прострел по врагу, но вас будет сложно засветить.

В таких реалиях, стоя за кустами советская ПТ-САУ СУ-100Y очень выгодно играет от своего большого альфастрайка. Мы делаем выстрел и сразу откатываемся назад, чтобы снизить вероятность попадания в засвет.

Кстати, занимая позицию, не забудьте подумать о своих ограниченных углах вертикальной наводки, так что стоять на возвышенности получится далеко не всегда. В остальном СУ-100Y танк World of Tanks действительно грозная машина, она способна хорошо фармить даже в боях внизу списка, но стоит помнить, что подпускать к себе противника нельзя, а еще по нашему сараю любит стрелять артиллерия и стоять весь бой на одном месте опасно, необходимо менять позиции.

История создания СУ-100У

Еще во время Зимней войны Красная Армия ощущала острую потребность в бронированных инженерных машинах. В 1939 году было решено создать инженерный танк на базе Т-100 с противоснарядным бронированием, чтобы перевозить взрывчатку и саперов, осуществлять наводку моста, эвакуировать поврежденные танки и выполнять другие подобные задачи.

В ходе проектирования был получен приказ – на базу Т-100 потребовали поставить пушку, чтобы бороться с фортификационными сооружениями противника. В результате на заводе попросили изменить планы, то есть начать проектировать не инженерную машину, а САУ. Разрешение было получено, и в январе 1940 года на Ижорский завод передали чертежи Т-100-Х, прототипа СУ-100-Y.

В ходе изготовления машины рубку заменили на более простую, чтобы ускорить сборку, и к марту 1940 года машина СУ-100-Y или Т-100-Y, как ее еще называли, отправилась на первый выезд.