| Наименование корабля | Заводской номер | Даты | Примечания | |||

| закладки | спуска | вступления в строй | ||||

| СЕВЕРОДВИНСК: Северное машиностроительное предприятие (ССЗ №402) (16) | ||||||

| 1 | К-166 | 530 | 30.05.1961 | 06.09.1962 | 31.10.1963 | 1978 — пер. в К-71 1992 — пер. в |

| 2 | К-104 | 531 | 11.01.1962 | 16.06.1963 | 16.12.1963 | 1981 — мод. по проекту 675МК 1992 — пер. в |

| 3 | К-170 | 532 | 16.05.1962 | 04.08.1963 | 26.12.1963 | 1978 — пер. в К-86 1980 — мод. по проекту |

| 4 | К-172 | 533 | 08.08.1962 | 25.12.1963 | 30.07.1964 | 1978 — пер. в К-192 1992 — пер. в |

| 5 | К-47 | 534 | 07.08.1962 | 10.02.1964 | 31.08.1964 | 1972 — мод. по проекту 675К 1992 — пер. в |

| 6 | К-1 | 535 | 11.01.1963 | 30.04.1964 | 30.09.1964 | 1985 — мод. по проекту 675МКВ 1992 — пер. в |

| 7 | К-28 | 536 | 26.04.1963 | 30.06.1964 | 16.12.1964 | 1977 — мод. по проекту 675МУ 1977 — пер. в |

| 8 | К-74 | 537 | 23.07.1963 | 30.09.1964 | 30.07.1964 | 1992 — пер. в Б-74 (?) |

| 9 | К-22 | 538 | 14.10.1963 | 29.11.1964 | 07.08.1965 | 1990 — мод. по проекту 675МКВ 1967 — наим. |

| 10 | К-35 | 539 | 06.01.1964 | 27.01.1965 | 30.06.1965 | 1987 — мод. по проекту 675МКВ 1993 — пер. в |

| 11 | К-90 | 540 | 29.02.1964 | 17.04.1965 | 25.09.1965 | 1987 — пер. в К-111 |

| 12 | К-116 | 541 | 08.06.1964 | 19.06.1965 | 29.10.1965 | 1992 — пер. в Б-116 (?) |

| 13 | К-125 | 542 | 01.09.1964 | 11.09.1965 | 18.12.1965 | 1974 — мод. по проекту 675К 1992 — пер. в |

| 14 | К-128 | 543 | 29.10.1964 | 30.12.1965 | 25.08.1966 | 1981 — мод. по проекту 675МК 1982 — пер. в |

| 15 | К-131 | 544 | 31.12.1964 | 06.06.1966 | 30.09.1966 | 1992 — пер. в Б-131 |

| 16 | К-135 | 545 | 27.02.1965 | 27.06.1966 | 25.11.1966 | 1978 — пер. в К-235 1992 — пер. в |

| КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ: Завод имени Ленинского комсомола (ССЗ №199) (13) | ||||||

| 17 | К-175 | 171 | 17.03.1962 | 30.09.1962 | 30.12.1963 | 1977 — мод. по проекту 675МК 1992 — пер. в |

| 18 | К-184 | 172 | 02.02.1963 | 25.08.1963 | 31.03.1964 | 1978 — мод. по проекту 675МК 1992 — пер. в |

| 19 | К-189 | 173 | 06.04.1963 | 09.05.1964 | 24.07.1965 | 1982 — мод. по проекту 675МК 1982 — пер. в |

| 20 | К-57 | 174 | 19.10.1963 | 26.09.1964 | 31.10.1965 | 1979 — мод. по проекту 675МК 1979 — пер. в |

| 21 | К-31 | 175 | 11.01.1964 | 08.09.1964 | 30.09.1965 | 1978 пер. в К-431 1992 — пер. в |

| 22 | К-48 | 176 | 11.04.1964 | 16.06.1965 | 31.12.1965 | 1973 — мод. по проекту 675К 1992 — пер. в |

| 23 | К-56 | 177 | 30.05.1964 | 10.08.1965 | 26.08.1966 | 1986 — мод. по проекту 675МК 1992 — пер. в |

| 24 | К-10 | 178 | 24.10.1964 | 29.09.1965 | 15.10.1966 | 1989 — мод. по пр. 675МКВ (неок.) 1992 — пер. в |

| 25 | К-94 | 179 | 20.03.1965 | 20.05.1966 | 27.12.1966 | 1975 — пер. в К-204 1976 — мод. по проекту |

| 26 | К-108 | 180 | 24.07.1965 | 26.08.1966 | 31.03.1967 | 1992 — пер. в Б-108 (?) |

| 27 | К-7 | 181 | 06.11.1965 | 25.09.1966 | 30.09.1967 | 1974 — пер. в К-127 1992 — пер. в |

| 28 | К-23 | 182 | 23.02.1966 | 18.06.1967 | 30.12.1967 | 1984 — мод. по проекту 675МК 1992 — пер. в |

| 29 | К-34 | 183 | 18.06.1966 | 23.09.1967 | 30.12.1968 | 1980 — пер. в К-134 1988 — мод. по проекту |

| Исторические справки номерных экипажей АПЛ проекта 675: 47, 48, 122, 126, 128, 133, 138, 141, 159, 165, 186, 225, 249, 250, 258, 273, 281, 282, 291, 298, 351, 360, 461, ???, ??? | ||||||

4. История проекта:

В ОКБ В.Н. Челомея на базе комплекса П-5, предназначенного для стрельбы по береговым целям, был разработан противокорабельный комплекс П-6. Работы по созданию противокорабельного оружия с системой конечного самонаведения начались в нашей стране еще в 1948 году, однако дальность стрельбы первых ПКР не превышала нескольких десятков километров. В то же время основные надводные цели — авианосцы ВМС США — имели глубину всепогодной и всесуточной противовоздушной (противоракетной) обороны порядка 150-200 км. С появлением в начале 60-х годов на вооружении новых истребителей-перехватчиков F-4 “Фантом”, оснащенных всеракурсными ракетами класса воздух-воздух AIM-7 “Спэрроу”, а также палубных самолетов ДРЛО Е-2А “Хоукай”, глубина обороны должна была возрасти до 250-300 км. В качестве ответной меры это требовало и создания противокорабельных ракет нового поколения, имеющих большую (порядка нескольких сотен километров) дальность.

Исследовательские работы по формированию облика противокорабельных ракет большой дальности начались в подмосковном Реутово под руководством В.Н. Челомея еще в 1956 году. Крылатая ракета, входящая в состав комплекса, должна была иметь максимальную дальность стрельбы более 300 км, что обеспечивало возможность поражения авианосных ударных групп и соединений противника без входа в зону его противолодочной и противокорабельной обороны. ПКР должна была комплектоваться системой управления, обеспечивающей поражение надводных целей практически всех классов, ядерной и осколочно-фугасной боевыми частями большой мощности.

Корабельная и ракетная аппаратура системы управления комплексом разрабатывались НИИ-49 (впоследствии переименованном в НПО “Гранит”), возглавляемым Н.А. Чариным.

Создание “противоавианосной” системы с использованием подводных лодок было невозможным без обеспечения надежной разведки и целеуказания в океанской зоне. Для решения этой задачи Киевским НИИ радиоэлектроники (ныне НПО “Квант”) под руководством главного конструктора И.В. Кудрявцева была создана авиационная разведывательная система “Успех”, размещенная на специально разработанных носителях Ту-16РЦ и Ту-95РЦ (ОКБ А.Н. Туполева). На самолетах размещалась авиационная радиолокационная система обнаружения морских целей и передачи сигналов на корабли, где осуществлялась обработка данных, и выдавались целеуказания ракетному комплексу.

Таким образом, в нашей стране впервые в мире создавалась разведывательно-ударная система (РУС), включающая средства разведки, ударное оружие и их носители (как морские, так и воздушные).

Корабельная автоматизированная система “Аргумент” решала задачи управления полетом нескольких ракет в залпе, а также наведения ПКР на цели при помощи радиолокационного визира. В случае обнаружения нескольких целей имелась возможность их избирательного поражения путем трансляции на борт подводной лодки с борта ракеты радиолокационного изображения цели и передачи с корабля команд о выборе конкретных целей.

Использование разведывательно-ударного комплекса осуществлялось следующим образом: подводная лодка, находящаяся в заданном районе, после получения боевого распоряжения на применение ракетного оружия, подвсплывала на перископную глубину и устанавливала связь с самолетом разведки и целеуказания, который передавал на борт ПЛАРК радиолокационную информацию о надводных целях. Эта информация отображалась на экранах пульта оператора комплекса целеуказания лодки. Командир корабля анализировал целевую обстановку и назначал цель, по которой было необходимо определить координаты (пеленг и дальность). Затем эти данные вводились в корабельную систему управления ракетным комплексом, осуществлялась оценка досягаемости оружия и ожидаемой вероятности обнаружения цели радиолокационным визиром ракеты.

На основе этой информации принималось окончательное решение на стрельбу. Лодка ложилась на боевой курс, выполняя предстартовую подготовку, после чего всплывала в надводное положение и производила ракетный залп (число ПКР в залпе — не более четырех).

Управление полетом каждой ракеты в залпе относительно плоскости стрельбы осуществлялось одним оператором по отметкам пеленга на радиолокационном индикаторе. В случае отклонения отметки о заданном направлении оператор возвращал ПКР в плоскость стрельбы. При достижении ракетой расчетной дальности (выработанной корабельной системой управления) по команде операторов включались радиолокационные визиры ракет и передатчики радиоканала для трансляции, полученной визирами информации. После захвата цели радиолокационным визиром ПКР она, по команде оператора, переводилась в режим самонаведения (первоначально ракета самонаводилась лишь в горизонтальной плоскости, затем осуществлялось ее пологое пикирование и за несколько километров до цели вводился и режим самонаведения в вертикальной плоскости).

Существенным недостатком комплекса П-6 являлся надводный старт. При этом время нахождения ПЛАРК с комплексом П-6 по сравнению с лодками, имеющими на борту комплекс П-5, возросло, т. к. теперь требовалось управление с борта корабля и полетом ракеты вплоть до захвата цели ее ГСН.

Несмотря на этот очевидный недостаток, комплекс П-6 давал Советскому флоту ощутимые преимущества в борьбе с крупными надводными кораблями противника. Кроме того, программа активно поддерживалась и лично Н.С. Хрущевым. В результате 17 августа 1956 г. вышло постановление СМ СССР о начале работ по созданию ПЛАРК 675

-проекта, оснащенных противокорабельными ракетами П-6, а также стратегическими крылатыми ракетами П-5М, предназначенными для поражения береговых целей.

Проектирование атомохода, предназначенного для борьбы при помощи крылатых ракет с крупными надводными целями, началось в ЦКБ МТ “Рубин”. Главным конструктором подводных лодок проекта 675

был П.П. Пустынцев, главными наблюдающими от ВМФ на начальном этапе М.С. Фаддеев, в последующем — В.Н. Иванов.

В октябре 1958 г. технический проект 675

был разработан и представлен на утверждение. Основными отличиями от проекта

659

явились: — установка комплекса ракетного оружия П-6; — увеличение количества ракетных контейнеров до 8; — установка системы управления «Аргумент» — удлинение прочного корпуса на 4 м, т.к. появился дополнительный отсек для размещения аппаратуры двух ракетных систем (П-5 и П-6); — размещение более совершенной гидроакустической станции МГК-100.

ПЛАРК предназначалась для нанесения ударов ракетами П-6 по боевым кораблям и судам противника при действиях на океанских и морских коммуникациях, а также (при помощи КР П-5М) уничтожения военно-морских баз, портов, промышленных и административных центров противника.

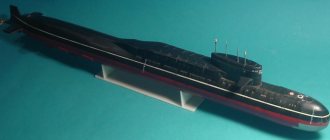

Конструктивно ПЛАРК проекта 675

— двухкорпусная двухвальная подводная лодка с развитыми ограждением боевой рубки и надстройкой. Прочный корпус, на большем протяжении имевший цилиндрическую форму, был выполнен из стали АК-25 толщиной 22-35 мм. Оконечности имели форму усеченных конусов.

Прочный корпус разделялся на 10 отсеков: 1 – торпедный; 2 — жилой и аккумуляторный (в нем же размещалась и кают-компания); 3 — пост управления ракетами; 4 — центральный пост; 5 — дизель-генераторный; 6 – реакторный; 7 – турбинный; 8 — турбогенераторы, электродвигатели, распределительные щиты; 9 – жилой; 10 — кормовой торпедный.

Шпангоуты изготавливались из симметричного полособульбового и сварного таврового профилей высотой 240 мм. Шпация – 600 мм. Межотсечные переборки изготавливались из стали АК-25 толщиной 10 мм. При ракетной стрельбе компенсация массы стартующих ракет производилась путем приема воды в специальные цистерны замещения.

Обшивка и набор легкого корпуса были выполнены из стали ЮЗ толщиной 4-16 мм. Поверхность корпуса покрывалась противогидроакустическим покрытием.

Энергетическая установка (35000 л. с.) включала два реактора ВМ-А (2х70 мВт), две паровые турбины и два главных турбозубчатых агрегата 60-Д1. Имелось два дизель-генератора ДГ-400 (дизели М-860) и два электродвигателя подкрадывания ПГ-116 (2х900 л. с.).

Антенна управления системы “Аргумент” размещалась в передней части рубки на поворотной мачте. Несущие излучатели крупногабаритной антенны в нерабочем положении заводились в ограждение рубки таким образом, что обтекатель, расположенный с задней стороны антенны, становился передней стенкой рубочного ограждения.

Основное вооружение лодки — восемь крылатых ракет П-6 (4К88) — размещались в контейнерах, поднимающихся в стартовое положение на угол 14°. Стрельба, как и на АПЛ 659

-го проекта, была возможна лишь в надводном положении.

Ракета имела длину 10,8 м, максимальный диаметр корпуса — 0,9 м, размах крыла — 2,5 м и стартовую массу – 5300 (5200) кг. Она снабжалась маршевым ТРД 4Д48 и стартовыми твердотопливными ракетными двигателями. Диапазон дальностей стрельбы составлял 35-380 км, максимальная скорость полета соответствовала М=1,3. Полет ракеты проходил на высоте 400-7500 м, перед атакой цели ПКР снижалась на высоту 100 м.

На ПЛАРК 675

-го проекта впервые в мире была реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением кораблей противника, находящихся в составе соединений. ПЛАРК, обнаружив цель по данным ГАК, всплывала для ракетной стрельбы, которая осуществлялась двумя залпами по четыре ракеты в залпе. После подъема ракетных контейнеров и открывания крышек производился запуск и вывод на полетный режим работы маршевых двигателей ракет. Одновременно в рабочее положение (на 180°) разворачивалось установленная в носовой части ограждения рубки антенна системы управления и наведения ПКР на цель «Аргумент».

После всплытия в надводное положение ПЛ на предстартовую подготовку до пуска первой ракеты первого залпа требовалось три минуты. Второй четырехракетный залп мог производиться через 12 минут. При проведении предстартовой подготовки ПЛ в любой момент могла ее прервать и начать погружение, даже с незакрытыми крышками не более чем у трех ракетных контейнеров. Продувание предусмотренных для этих целей аварийно-балластных цистерн компенсировало потерю плавучести ПЛ в подводном положении при плавании с затопленными водой контейнерами.

Атомоход мог выполнить четырехракетный залп в течение 15 минут, два залпа — за 20-30 минут с учетом времени, затрачиваемого на всплытие, подготовку к пуску, запуск и полет ракет до цели. Обеспечивалась возможность одновременного обстрела цели 12 ракетами П-6 с различных носителей, что позволяло преодолевать самую плотную ПВО авианосных соединений 60-х годов.

Для приема информации о целях от авиационной системы разведки и целеуказания имелась радиолокационная система “Успех-У” (прием мог осуществляться как в надводном, так и в подводном положении ПЛАРК).>

Торпедное вооружение включало четыре носовых ТА калибром 533-мм (максимальная глубина стрельбы-100 м) и два 400-мм ТА (максимальная глубина стрельбы — 250 м). Суммарный боекомплект — 20 торпед.

Главная энергетическая установка (номинальная мощность – 35000 л.с,) по сравнению с лодками 627

-го,

658

-го и

659

-го проектов изменению фактически не подверглась.

Подводная лодка была оснащена гидроакустическим комплексом “Арктика-М”, комплексом навигационных систем “Сила-Н-675”, гирокомпасом “Маяк”, астронавигационной системой “Лира-11” и другим оборудованием.

Строительство лодок 675

-го проекта велось в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре. Головной северодвинский корабль вошел в состав Северного флота в 1963 г. Этому предшествовали государственные испытания, завершившиеся успешным выполнением четырехракетной залповой стрельбы.

Лодки 675

-го проекта активно использовались на Северном и Тихоокеанском флотах. Они несли боевую службу в Средиземном море и Индийском океане. Хотя эффективность этих ПЛ была невелика из-за надводного старта ПКР и необходимости телеуправления ими, а также из-за уязвимости ракет от средств ПРО группировок крупных надводных кораблей. Отрицательно на эффективность ПЛАРК проекта

675

сказывалась их значительная шумность из-за высокой виброактивности механизмов АЭУ АПЛ первого поколения и высокой частоты вращения гребных винтов, а также из-за наличия плохообтекаемых газоотводных выгородок.

Лодки проекта 675

были одними из наиболее активно модернизировавшихся кораблей Cоветского флота. Первой улучшенной модификацией проекта

675

был проект

675К

, на котором было установлено устройство «Касатка», обеспечивавшее прием и обработку данных по целсуказанию от искусственных спутников Земли. По этому проекту были модернизированы КрПЛ

К-47, К-125 и К-48.

Остальные модификации предполагали использование других ракетных комплексов и систем целеуказания. 675МК

предусматривала замену крылатых ракет комплекса П-6 ракетами комплекса П-500 («Базальт»). На проекте

675МУ

была установлена система целеуказания «Успех». Проект

675МКВ

предусматривал применение крылатых ракет комплекса «Вулкан».

ПЛ КС-86

была модернизированна по проекту

675Н

— ПЛ-носитель подводных аппартов.

В некоторых источниках упоминаются проекты 675У (якобы только под ракеты П-6, хотя возможно речь идет о модернизации под ракеты в варианте П-6М (4К48)) и 675М — нереализованный проект ПЛ с ЯЭУ на ЖМТ.

5. Схема проекта:

6. Тактико-технические данные проекта:

| водоизмещение | ||

| надводное нормальное: | 4450 тонн | |

| подводное: | 5760 тонн | |

| скорость хода | ||

| полная подводная под ГТЗА: | 22-23 узла | |

| полная надводная под ГТЗА: | 14-15 узлов | |

| подводная под ГЭД: | 5 узлов | |

| надводная под ДГ и ГЭД: | 7 узлов | |

| дальность плавания (при скорости хода, уз) | ||

| под ДГ и ГЭД: | 500 миль | |

| глубина погружения | ||

| предельная: | 300 метров | |

| кораблестроительные элементы | ||

| длина: | 115,4 метров | |

| ширина: | 9,3 метра | |

| осадка средняя: | 6,6 метра | |

| конструктивный тип: | двухкорпусная | |

| вооружение | ||

| 400-мм кормовые торпедные аппараты: | 2 | |

| 533-мм носовые торпедные аппараты: | 4 | |

| общее число торпед: | 6х400-мм, 4х533-мм | |

| ракеты комплекса П-6 или П-5: | 8 | |

| тип системы целеуказания: | «Успех» (проект 675), «Касатака» (проект 675К) | |

| энергоустановка | ||

| тип: | атомная | |

| тип ППУ: | ВВР ВМ-А | |

| количество х мощность реакторов, кВт: | 2 х 70000 кВт | |

| тип ПТУ: | ГТЗА-601 | |

| количество х мощность (на валу) ПТУ, л.с.: | 2 х 17500 л.с. | |

| количество х мощность ТГ, кВт.: | 2 х 1400 (типа ГПМ-21) | |

| количество х мощность ДГ, л.с.: | 2 х 460 (типа ПГ117) | |

| количество х мощность ГЭД, л.с.: | 2 х 450 (типа ПГ-116) | |

| количество валов: | 2 | |

| тип АБ, число групп АБ х число элементов: | свинцово-кислотная 38-СМ, 2 х 112 | |

| обитаемость | ||

| автономность: | 50 суток | |

| экипаж: | 109 (104?) человек, в т.ч. 29 офицеров | |

7. Источники:

— Кузин В.П., Никольский В.И. «Военно-Морской Флот СССР 1945-1991», ИМО, Санкт-Петербург, 1996г. — «Отечественные подводные лодки. Проектирование и строительство», ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Санкт-Петербург, 2004г. — «История отечественного судостроения», т.5, Судостроение, Санкт-Петербург,1996г. — Широкорад А.Б. «Оружие отечественного флота 1945-2000», Харвест, Аст, Минск, Москва, 2001г. — Гусев А.Н. «Подводные лодки с крылатыми ракетами», Галея Принт, Санкт-Петербург, 2000г.

Возврат на Главную страницу сайта «Штурм Глубины»

Дизайн, подборка материала и верстка Николаев А.С.© 2002-2016

Подводные лодки проекта 675

ПЛАРК – Проект 675, 675М, 675МК, 675МУ, 675МКВ

К-166 30.5.1961 / 6.9.1962 / 31.10.1963 К-104 11.1.1962 / 16.6.1963 / 15.12.1963 К-170 16.5.1962 / 4.8.1963 / 26.12.1963 К-172 8.8.1962 / 25.12.1963 / 30.7.1964 К-47 7.8.1962 / 10.2.1964 / 31.8.1964 К-1 11.1.1963 / 30.4.1964 / 30.9.1964 К-28 26.4.1963 / 30.6.1964 / 16.12.1964 К-74 23.7.1963 / 30.9.1964 / 30.7.1965 К-22 “Красногвардеец” 14.10.1963 / 29.11.1964 / 7.8.1965 К-35 6.1.1964 / 27.1.1965 / 30.6.1965 К-90 29.2.1964 / 17.4.1965 / 25.9.1965 К-116 8.6.1964 / 19.6.1965 / 29.10.1965 К-125 1.9.1964 / 11.9.1965 / 18.12.1965 К-128 29.10.1964 / 30.12.1965 / 25.8.1966 К-131 31.12.1964 / 6.6.1966 / 30.9.1966 К-135 27.2.1965 / 27.7.1966 / 25.11.1966 К-175 17.3.1962 / 30.9.1962 / 30.12.1963 К-184 2.2.1963 / 25.8.1963 / 31.3.1964 К-189 6.4.1963 / 9.5.1964 / 24.7.1965 К-57 19.10.1963 / 26.9.1964 / 31.10.1965 К-31 11.1.1964 / 8.9.1964 / 30.9.1965 К-48 11.4.1964 / 16.6.1965 / 31.12.1965 К-56 30.5.1964 / 10.8.1965 / 26.8.1966 К-10 24.10.1964 / 29.9.1965 / 15.10.1966 К-94 20.3.1965 / 20.5.1966 / 27.12.1966 К-108 24.7.1965 / 26.8.1966 / 31.3.1967 К-7 6.11.1965 / 25.9.1966 / 30.9.1967 К-23 23.2.1966 / 18.6.1967 / 30.12.1967 К-34 18.6.1966 / 23.9.1967 / 30.12.1968

Всего ВМФ получил 29 кораблей проекта 675.

В ОКБ В.Н. Челомея на базе комплекса П-5, предназначенного для стрельбы по береговым целям, был разработан противокорабельный комплекс П-6. Работы по созданию противокорабельного оружия с системой конечного самонаведения начались в нашей стране еще в 1948 году, однако дальность стрельбы первых ПКР не превышала нескольких десятков километров. В то же время основные надводные цели – авианосцы ВМС США – имели глубину всепогодной и всесуточной противовоздушной (противоракетной) обороны порядка 150-200 км. С появлением в начале 60-х годов на вооружении новых истребителей-перехватчиков F-4 “Фантом”, оснащенных всеракурсными ракетами класса воздух-воздух AIM-7 “Спэрроу”, а также палубных самолетов ДРЛО Е-2А “Хоукай”, глубина обороны должна была возрасти до 250-300 км. В качестве ответной меры это требовало и создания противокорабельных ракет нового поколения, имеющих большую (порядка нескольких сотен километров) дальность. Исследовательские работы по формированию облика противокорабельных ракет большой дальности начались в подмосковном Реутово под руководством В.Н. Челомея еще в 1956 году. Крылатая ракета, входящая в состав комплекса, должна была иметь максимальную дальность стрельбы более 300 км, что обеспечивало возможность поражения авианосных ударных групп и соединений противника без входа в зону его противолодочной и противокорабельной обороны. ПКР должна была комплектоваться системой управления, обеспечивающей поражение надводных целей практически всех классов, ядерной и осколочно-фугасной боевыми частями большой мощности.

Корабельная и ракетная аппаратура системы управления комплексом разрабатывались НИИ-49 (впоследствии переименованном в НПО “Гранит”), возглавляемым Н.А. Чариным.

Создание “противоавианосной” системы с использованием подводных лодок было невозможным без обеспечения надежной разведки и целеуказания в океанской зоне. Для решения этой задачи Киевским НИИ радиоэлектроники (ныне НПО “Квант”) под руководством главного конструктора И.В. Кудрявцева была создана авиационная разведывательная система “Успех”, размещенная на специально разработанных носителях Ту-16РЦ и Ту-95РЦ (ОКБ А.Н. Туполева). На самолетах размещалась авиационная радиолокационная система обнаружения морских целей и передачи сигналов на корабли, где осуществлялась обработка данных и выдавались целеуказания ракетному комплексу.

Таким образом, в нашей стране впервые в мире создавалась разведывательно-ударная система (РУС), включающая средства разведки, ударное оружие и их носители (как морские, так и воздушные).

Корабельная автоматизированная система “Аргумент” решала задачи управления полетом нескольких ракет в залпе, а также наведения ПКР на цели при помощи радиолокационного визира. В случае обнаружения нескольких целей имелась возможность их избирательного поражения путем трансляции на борт подводной лодки с борта ракеты радиолокационного изображения цели и передачи с корабля команд о выборе конкретных целей.

Использование разведывательно-ударного комплекса осуществлялось следующим образом: подводная лодка, находящаяся в заданном районе, после получения боевого распоряжения на применение ракетного оружия, подвсплывала на перископную глубину и устанавливала связь с самолетом разведки и целеуказания, который передавал на борт ПЛАРК радиолокационную информацию о надводных целях. Эта информация отображалась на экранах пульта оператора комплекса целеуказания лодки. Командир корабля анализировал целевую обстановку и назначал цель, по которой было необходимо определить координаты (пеленг и дальность). Затем эти данные вводились в корабельную систему управления ракетным комплексом, осуществлялась оценка досягаемости оружия и ожидаемой вероятности обнаружения цели радиолокационным визиром ракеты. На основе этой информации принималось окончательное решение на стрельбу. Лодка ложилась на боевой курс, выполняя предстартовую подготовку, после чего всплывала в надводное положение и производила ракетный залп (число ПКР в залпе – не более четырех).

Управление полетом каждой ракеты в залпе относительно плоскости стрельбы осуществлялось одним оператором по отметкам пеленга на радиолокационном индикаторе. В случае отклонения отметки о заданном направлении оператор возвращал ПКР в плоскость стрельбы. При достижении ракетой расчетной дальности (выработанной корабельной системой управления) по команде операторов включались радиолокационные визиры ракет и передатчики радиоканала для трансляции полученной визирами информации. После захвата цели радиолокационным визиром ПКР она, по команде оператора, переводилась в режим самонаведения (первоначально ракета самонаводилась лишь в горизонтальной плоскости, затем осуществлялось ее пологое пикирование и за несколько километров до цели вводился и режим самонаведения в вертикальной плоскости). Существенным недостатком комплекса П-6 являлся надводный старт. При этом время нахождения ПЛАРК с комплексом П-6 по сравнению с лодками, имеющими на борту комплекс П-5, возросло, т. к. теперь требовалось управление с борта корабля и полетом ракеты вплоть до захвата цели ее ГСН.

Несмотря на этот очевидный недостаток, комплекс П-6 давал Советскому флоту ощутимые преимущества в борьбе с крупными надводными кораблями противника. Кроме того, программа активно поддерживалась и лично Н.С. Хрущевым. В результате 17 августа 1956 г. вышло постановление СМ СССР о начале работ по созданию ПЛАРК 675-проекта, оснащенных противокорабельными ракетами П-6, а также стратегическими крылатыми ракетами П-5М, предназначенными для поражения береговых целей. Проектирование атомохода, предназначенного для борьбы при помощи крылатых ракет с крупными надводными целями, началось в ЦКБ МТ “Рубин” под руководством главного конструктора П.П. Пустынцева. ПЛАРК предназначалась для нанесения ударов ракетами П-6 по боевым кораблям и судам противника при действиях на океанских и морских коммуникациях, а также (при помощи КР П-5М) уничтожения военно-морских баз, портов, промышленных и административных центров противника. Конструктивно ПЛАРК проекта 675-двухкорпусная двухвальная подводная лодка с развитыми ограждением боевой рубки и надстройкой. Прочный корпус, на большем протяжении имевший цилиндрическую форму, был выполнен из стали АК-25 толщиной 22-35 мм. Оконечности имели форму усеченных конусов.

Прочный корпус разделялся на 10 отсеков: 1 – торпедный 2 – жилой и аккумуляторный (в нем же размещалась и кают-компания) 3 – пост управления ракетами 4 – центральный пост 5 – дизель-генераторный 6 – реакторный 7 – турбинный 8 – турбогенераторы, электродвигатели, распределительные щиты 9 – жилой 10 – кормовой торпедный

Межотсечные переборки изготавливались из стали АК-25 толщиной 10 мм. При ракетной стрельбе компенсация массы стартующих ракет производилась путем приема воды в специальные цистерны замещения.

Обшивка и набор легкого корпуса были выполнены из стали ЮЗ толщиной 4-16 мм. Поверхность корпуса покрывалась противогидроакустическим покрытием.

Энергетическая установка (39000 л. с.) включала два реактора ВМ-А (2 х 70 мВт), две паровые турбины и два главных турбозубчатых агрегата 60-Д1. Имелось два дизель-генератора ДГ-400 (дизели М-860) и два электродвигателя подкрадывания ПГ-116 (2 х 900 л. с.).

Антенна управления системы “Аргумент” размещалась в передней части рубки на поворотной мачте. Несущие излучатели крупногабаритной антенны в нерабочем положении заводились в ограждение рубки таким образом, что обтекатель, расположенный с задней стороны антенны, становился передней стенкой рубочного ограждения.

Основное вооружение лодки – восемь крылатых ракет П-6 (4К88) – размещались в контейнерах, поднимающихся в стартовое положение на угол 14°. Стрельба, как и на АПЛ 659-го проекта, была возможна лишь в надводном положении.

Ракета имела длину 10,8 м, максимальный диаметр корпуса – 0,9 м, размах крыла – 2,5 м и стартовую массу – 5300 кг. Она снабжалась маршевым ТРД 4Д48 и стартовыми твердотопливными ракетными двигателями. Диапазон дальностей стрельбы составлял 35-380 км, максимальная скорость полета соответствовала М=1,3. Полет ракеты проходил на высоте 400-7500 м, перед атакой цели ПКР снижалась на высоту 100 м. На ПЛАРК 675-го проекта впервые в мире была реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением кораблей противника, находящихся в составе соединений. Атомоход мог выполнить четырехракетный залп в течение 15 минут, два залпа – за 20-30 минут с учетом времени, затрачиваемого на всплытие, подготовку к пуску, запуск и полет ракет до цели. Обеспечивалась возможность одновременного обстрела цели 12 ракетами П-6 с различных носителей, что позволяло преодолевать самую плотную ПВО авианосных соединений 60-х годов. Для приема информации о целях от авиационной системы разведки и целеуказания имелась радиолокационная система “Успех-У” (прием мог осуществляться как в надводном, так и в подводном положении ПЛАРК). Торпедное вооружение включало четыре носовых ТА калибром 533-мм (максимальная глубина стрельбы-100 м) и два 400-мм ТА (максимальная глубина стрельбы – 250 м). Суммарный боекомплект – 20 торпед. Главная энергетическая установка (номинальная мощность – 35.000 л.с.) по сравнению с лодками 627-го, 658-го и 659-го проектов изменению фактически не подверглась.

Подводная лодка была оснащена гидроакустическим комплексом “Арктика-М”, комплексом навигационных систем “Сила-Н-675”, гирокомпасом “Маяк”, астронавигационной системой “Лира-11” и другим оборудованием. Строительство лодок 675-го проекта велось в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре. Головной северодвинский корабль – К-166 – вошел в состав Северного флота в 1963 г. Этому предшествовали государственные испытания, завершившиеся успешным выполнением четырехракетной залповой стрельбы. В дальнейшем в состав СФ и ТОФ вошли ПЛАРК 675-го проекта:

Характеристика ПЛАРК проекта 675

Длина наибольшая – 115,4 м Ширина наибольшая – 9,3 м Средняя осадка – 7,8 м Водоизмещение: нормальное – 4500 м.куб. полное – 5760 м.куб. Полная скорость подводного хода – 29 уз Рабочая глубина погружения – 240 м Предельная глубина погружения – 300 м Автономность – 50 сут. Экипаж – 137 чел.

Лодки 675-го проекта активно использовались на Северном и Тихоокеанском флотах. Они несли боевую службу в Средиземном море и Индийском океане.

В ноябре 1965 г. директивой главкома ВМФ командующему Северного флота была поставлена задача подготовить две атомные подводные лодки для перехода на ТОФ одним из южных маршрутов. Было решено выделить для участия в походе ракетоносец К-166 (командир капитан 2 ранга В.Т. Виноградов), а также торпедную лодку проекта 627А (капитан 2 ранга Л.Н. Столяров). 2 февраля 1966 г. корабли начали движение. Дистанция между кораблями, следовавшими в подводном положении, составляла 60 миль. Иногда они сближались для связи на УКВ или по каналу звукоподводной связи. 20 марта 1966 г., преодолев почти 25 тыс. миль, подводные лодки вошли в бухту Авача на Камчатке. Переход, умело поданный Cоветской официальной пропагандой, получил большой политический резонанс. Все члены экипажей лодок были награждены орденами и медалями, а пяти участникам было присвоено звание Герой Советского Союза. Лодки проекта 675 были одними из наиболее активно модернизировавшихся кораблей Cоветского флота. Это в значительной степени было обусловлено быстрым совершенствованием их основного противника – авианосцев ВМС США. Ракеты П-6 были модернизированы в вариант П-6М (4К48). С 1959 г. в НИИ-49 под руководством А.П. Цветкова велись работы по созданию станции “Молния”, обеспечивающей автономное загоризонтное целеуказание за счет использования явления тропосферного рассеивания СВЧ-радиоволн. В декабре 1969 г. станция “Молния” была принята на вооружение ВМФ для установки на ПЛАРК 675-го проекта, а также на дизельные лодки проекта 651. Гидроакустический комплекс “Арктика-М” на части кораблей был заменен на более совершенный ГАК “Керчь”.

Шло совершенствование и ракетного оружия. В середине 60-х годов началась разработка нового универсального (предназначенного для размещения как на подводных лодках, так и на надводных кораблях) комплекса П-500 “Базальт”. Новая элементная база и цифровые вычислители позволили (впервые в мире) создать систему распределения целей между ракетами внутри залпа, а также оптимизировать алгоритм выбора главной цели в ордере. На ракете (также впервые) было решено установить систему радиотехнической защиты (РТЗ), разработанную Таганрогским НИИ связи и обеспечивающую отвод зенитных ракет, а также ракет класса воздух-воздух от КР.

Ракета П-500, оснащенная маршевым ТРД и стартовыми ускорителями, имела массу 4800 кг, длину 11,7 м и диаметр корпуса 0,88 м. Она несла обычную или ядерную часть массой 500 кг, могла развивать скорость, соответствующую М=2,5 и обладала максимальной дальностью стрельбы 500 км. Для облегчения преодоления ближнего рубежа ПРО надводных кораблей она имела частичное бронирование.

В 1975 году ПКР П-500 “Базальт” была принята на вооружение ВМФ. 10 ПЛАРК 675-го проекта в 1960-70-е годы прошли модернизацию по проектам 675МК и 675МУ. Кроме новых ПКР на них была размещена аппаратура системы приема космического целеуказания “Касатка-Б”. Водоизмещение лодок возросло на 600 т.

В конце 80-х годов началась модернизация ПЛАРК по проекту 675МКВ. Лодка получила новый ракетный комплекс “Вулкан”, обладающий значительно увеличенной дальностью стрельбы, а также современный гидроакустический комплекс “Керчь”.

Разработка комплекса П-1000 “Вулкан” была начата в соответствии с правительственным постановлением от 17 мая 1979 г. ПКР имела аналогичный П-500 турбореактивный двигатель, однако за счет использования более мощного стартового ускорителя, а также более современных конструкционных материалов (в частности, титановых сплавов), а также ослабления броневой защиты имела увеличенную до 700 км дальность. Для управления ракетной стрельбой корабль получил комплекс “Аргон-675КВ”. Для обеспечения обороны от воздушного противника ПЛАРК 675-го проекта в ходе модернизации получили переносной зенитный комплекс (ПЗРК) “Стрела-ЗМ”. Водоизмещение кораблей возросло на 1000 т. Всего модернизацию по проекту 675МКВ прошло пять кораблей.

Для расширения зон действия Cоветских подводных лодок велся поиск новых маневренных пунктов базирования. С этой целью в 1967 году в экваториальные воды Атлантики была направлена комплексная экспедиция “Прилив” под руководством адмирала Л.А. Владимирского. В ней приняла участие и АПЛ К-128 (капитан 2 ранга П.Ф. Шаров).

В 1970 году в Индийский океан для несения боевой службы была направлена первая Cоветская атомная подводная лодка – К-7 (капитан 2 ранга ГА. Хватов). Там же эта лодка выполнила ракетные стрельбы по уголковым отражателям (для обеспечения целеуказания был задействован самолет Ту-95РЦ). В 1971 году в течение трех месяцев в Индийском океане несла службу и К-31 (капитан 2 ранга Л.П. Хоменко).

Лодки 675-го проекта использовались не только для слежения за надводными кораблями, но иногда “портили жизнь” и американским атомоходам, несшим боевое дежурство. Так, К-135 в 1967 году в течение 5,5 часов осуществляла непрерывное слежение за ПЛАРБ “Патрик Генри”.

История

В ОКБ В.Н.Челомея на базе комплекса П-5, предназначенного для стрельбы по береговым целям, был разработан противокорабельный комплекс П-6. Работы по созданию противокорабельного оружия с системой конечного самонаведения начались в нашей стране еще в 1948 году, однако дальность стрельбы первых ПКР не превышала нескольких десятков километров. В то же время основные надводные цели — авианосцы ВМС США — имели глубину всепогодной и всесуточной противовоздушной (противоракетной) обороны порядка 150—200 км. С появлением в начале 60-х годов на вооружении новых истребителей-перехватчиков F-4 “Фантом”, оснащенных всеракурсными ракетами класса воздух—воздух AIM-7 “Спэрроу”, а также палубных самолетов ДРЛО Е-2А “Хоукай”, глубина обороны должна была возрасти до 250-300 км. В качестве ответной меры это требовало и создания противокорабельных ракет нового поколения, имеющих большую (порядка нескольких сотен километров) дальность.

Исследовательские работы по формированию облика противокорабельных ракет большой дальности начались в подмосковном Реутово под руководством В.Н.Челомея еще в 1956 году. Крылатая ракета, входящая в состав комплекса, должна была иметь максимальную дальность стрельбы более 300 км, что обеспечивало возможность поражения авианосных ударных групп и соединений противника без входа в зону его противолодочной и противокорабельной обороны. ПКР должна была комплектоваться системой управления, обеспечивающей поражение надводных целей практически всех классов, ядерной и осколочно-фугасной боевыми частями большой мощности.

Корабельная и ракетная аппаратура системы управления комплексом разрабатывались НИИ-49 (впоследствии переименованном в НПО “Гранит”), возглавляемым Н.А.Чариным.

Создание “противоавианосной” системы с использованием подводных лодок было невозможным без обеспечения надежной разведки и целеуказания в океанской зоне. Для решения этой задачи Киевским НИИ радиоэлектроники (ныне НПО “Квант”) под руководством главного конструктора И.В. Кудрявцева была создана авиационная разведывательная система “Успех”, размещенная на специально разработанных носителях Ту-16РЦ и Ту-95РЦ (ОКБ А.Н. Туполева). На самолетах размещалась авиационная радиолокационная система обнаружения морских целей и передачи сигналов на корабли, где осуществлялась обработка данных и выдавались целеуказания ракетному комплексу.

Таким образом, в нашей стране впервые в мире создавалась разведывательно-ударная система (РУС), включающая средства разведки, ударное оружие и их носители (как морские, так и воздушные). Корабельная автоматизированная система “Аргумент” решала задачи управления полетом нескольких ракет в залпе, а также наведения ПКР на цели при помощи радиолокационного визира. В случае обнаружения нескольких целей имелась возможность их избирательного поражения путем трансляции на борт подводной лодки с борта ракеты радиолокационного изображения цели и передачи с корабля команд о выборе конкретных целей.

Использование разведывательно-ударного комплекса осуществлялось следующим образом: подводная лодка, находящаяся в заданном районе, после получения боевого распоряжения на применение ракетного оружия, подвсплывала на перископную глубину и устанавливала связь с самолетом разведки и целеуказания, который передавал на борт ПЛАРК радиолокационную информацию о надводных целях. Эта информация отображалась на экранах пульта оператора комплекса целеуказания лодки. Командир корабля анализировал целевую обстановку и назначал цель, по которой было необходимо определить координаты (пеленг и дальность). Затем эти данные вводились в корабельную систему управления ракетным комплексом, осуществлялась оценка досягаемости оружия и ожидаемой вероятности обнаружения цели радиолокационным визиром ракеты.

На основе этой информации принималось окончательное решение на стрельбу. Лодка ложилась на боевой курс, выполняя предстартовую подготовку, после чего всплывала в надводное положение и производила ракетный залп (число ПКР в залпе — не более четырех).

Управление полетом каждой ракеты в залпе относительно плоскости стрельбы осуществлялось одним оператором по отметкам пеленга на радиолокационном индикаторе. В случае отклонения отметки о заданном направлении оператор возвращал ПКР в плоскость стрельбы. При достижении ракетой расчетной дальности (выработанной корабельной системой управления) по команде операторов включались радиолокационные визиры ракет и передатчики радиоканала для трансляции полученной визирами информации. После захвата цели радиолокационным визиром ПКР она, по команде оператора, переводилась в режим самонаведения (первоначально ракета самонаводилась лишь в горизонтальной плоскости, затем осуществлялось ее пологое пикирование и за несколько километров до цели вводился и режим самонаведения в вертикальной плоскости). Существенным недостатком комплекса П-6 являлся надводный старт. При этом время нахождения ПЛАРК с комплексом П-6 по сравнению с лодками, имеющими на борту комплекс П-5, возросло, т. к. теперь требовалось управление с борта корабля и полетом ракеты вплоть до захвата цели ее ГСН.

Несмотря на этот очевидный недостаток, комплекс П-6 давал Советскому флоту ощутимые преимущества в борьбе с крупными надводными кораблями противника. Кроме того, программа активно поддерживалась и лично Н.С.Хрущевым. В результате 17 августа 1956 г. вышло постановление СМ СССР о начале работ по созданию ПЛАРК 675-проекта, оснащенных противокорабельными ракетами П-6, а также стратегическими крылатыми ракетами П-5М, предназначенными для поражения береговых целей.

Проектирование атомохода, предназначенного для борьбы при помощи крылатых ракет с крупными надводными целями, началось в ЦКБ МТ “Рубин” под руководством главного конструктора П.П.Пустынцева. ПЛАРК предназначалась для нанесения ударов ракетами П-6 по боевым кораблям и судам противника при действиях на океанских и морских коммуникациях, а также (при помощи КР П-5М) уничтожения военно-морских баз, портов, промышленных и административных центров противника.

Конструктивно ПЛАРК проекта 675-двухкорпусная двухвальная подводная лодка с развитыми ограждением боевой рубки и надстройкой. Прочный корпус, на большем протяжении имевший цилиндрическую форму, был выполнен из стали АК-25 толщиной 22-35 мм. Оконечности имели форму усеченных конусов. Шпангоуты изготавливались из симметричного полособульбового и сварного таврового профилей высотой 240 м. Шпация — 600 мм.

Прочный корпус разделялся на 10 отсеков: 1 — торпедный 2 — жилой и аккумуляторный (в нем же размещалась и кают-компания) 3 — пост управления ракетами 4 — центральный пост 5 — дизель-генераторный 6 — реакторный 7 — турбинный 8 — турбогенераторы, электродвигатели, распределительные щиты 9 — жилой 10 — кормовой торпедный

Межотсечные переборки изготавливались из стали АК-25 толщиной 10 мм. При ракетной стрельбе компенсация массы стартующих ракет производилась путем приема воды в специальные цистерны замещения. Обшивка и набор легкого корпуса были выполнены из стали ЮЗ толщиной 4-16 мм. Поверхность корпуса покрывалась противогидроакустическим покрытием. Энергетическая установка (39.000 л. с.) включала два реактора ВМ-А (2х70 мВт), две паровые турбины и два главных турбозубчатых агрегата 60-Д1. Имелось два дизель-генератора ДГ-400 (дизели М-860) и два электродвигателя подкрадывания ПГ-116 (2х900 л. с.).

Антенна управления системы “Аргумент” размещалась в передней части рубки на поворотной мачте. Несущие излучатели крупногабаритной антенны в нерабочем положении заводились в ограждение рубки таким образом, что обтекатель, расположенный с задней стороны антенны, становился передней стенкой рубочного ограждения.

Основное вооружение лодки — восемь крылатых ракет П-6 (4К88) — размещались в контейнерах, поднимающихся в стартовое положение на угол 14°. Стрельба, как и на АПЛ 659-го проекта, была возможна лишь в надводном положении.

Ракета имела длину 10,8 м, максимальный диаметр корпуса — 0,9 м, размах крыла — 2,5 м и стартовую массу — 5300 кг. Она снабжалась маршевым ТРД 4Д48 и стартовыми твердотопливными ракетными двигателями. Диапазон дальностей стрельбы составлял 35—380 км, максимальная скорость полета соответствовала М=1,3. Полет ракеты проходил на высоте 400—7500 м, перед атакой цели ПКР снижалась на высоту 100 м. На ПЛАРК 675-го проекта впервые в мире была реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением кораблей противника, находящихся в составе соединений. Атомоход мог выполнить четырехракетный залп в течение 15 минут, два залпа — за 20-30 минут с учетом времени, затрачиваемого на всплытие, подготовку к пуску, запуск и полет ракет до цели. Обеспечивалась возможность одновременного обстрела цели 12 ракетами П-6 с различных носителей, что позволяло преодолевать самую плотную ПВО авианосных соединений 60-х годов.

Для приема информации о целях от авиационной системы разведки и целеуказания имелась радиолокационная система “Успех-У” (прием мог осуществляться как в надводном, так и в подводном положении ПЛАРК). Торпедное вооружение включало четыре носовых ТА калибром 533—мм (максимальная глубина стрельбы-100 м) и два 400-мм ТА (максимальная глубина стрельбы — 250 м). Суммарный боекомплект — 20 торпед. Главная энергетическая установка (номинальная мощность — 35.000 л. с,) по сравнению с лодками 627-го, 658-го и 659-го проектов изменению фактически не подверглась.

Подводная лодка была оснащена гидроакустическим комплексом “Арктика-М”, комплексом навигационных систем “Сила-Н-675”, гирокомпасом “Маяк”, астронавигационной системой “Лира-11” и другим оборудованием. Строительство лодок 675-го проекта велось в Северодвинске и Комсомольске-на-Амуре. Головной северодвинский корабль — К-166 — вошел в состав Северного флота в 1963 г. Этому предшествовали государственные испытания, завершившиеся успешным выполнением четырехракетной залповой стрельбы. В дальнейшем в состав СФ и ТОФ вошли ПЛАРК 675-го проекта К-1, К-7 (с 1968 г. — К-127), К-10, К-22, К-23, К-28 (в дальнейшем — К-428), К-31 (К-431), К-34 (К-134), К-35, К-47, К-48, К-56, К-57 (К-557), К-74, К-86, К-90, К-94, К-104 (К-144), К-108, К-116, К-125, К-128, К-131, К-135, К-172, К-175, К-184 и К-189. Всего ВМФ получил 29 кораблей проекта 675.

Лодки 675-го проекта активно использовались на Северном и Тихоокеанском флотах. Они несли боевую службу в Средиземном море и Индийском океане.

В ноябре 1965 г. директивой главкома ВМФ командующему Северного флота была поставлена задача подготовить две атомные подводные лодки для перехода на ТОФ одним из южных маршрутов. Было решено выделить для участия в походе ракетоносец К-166 (командир капитан 2 ранга В.Т. Виноградов), а также торпедную лодку проекта 627А (капитан 2 ранга Л.Н. Столяров). 2 февраля 1966 г. корабли начали движение. Дистанция между кораблями, следовавшими в подводном положении, составляла 60 миль. Иногда они сближались для связи на УКВ или по каналу звукоподводной связи. 20 марта 1966 г., преодолев почти 25 тыс. миль, подводные лодки вошли в бухту Авача на Камчатке. Переход, умело поданный Советской официальной пропагандой, получил большой политический резонанс. Все члены экипажей лодок были награждены орденами и медалями, а пяти участникам было присвоено звание Герой Советского Союза.

Лодки проекта 675 были одними из наиболее активно модернизировавшихся кораблей Советского флота. Это в значительной степени было обусловлено быстрым совершенствованием их основного противника — авианосцев ВМС США. Ракеты П-6 были модернизированы в вариант П-6М (4К48). С 1959 г. в НИИ-49 под руководством А.П. Цветкова велись работы по созданию станции “Молния”, обеспечивающей автономное загоризонтное целеуказание за счет использования явления тропосферного рассеивания СВЧ-радиоволн. В декабре 1969 г. станция “Молния” была принята на вооружение ВМФ для установки на ПЛАРК 675-го проекта, а также на дизельные лодки проекта 651. Гидроакустический комплекс “Арктика-М” на части кораблей был заменен на более совершенный ГАК “Керчь”.

Шло совершенствование и ракетного оружия. В середине 60-х годов началась разработка нового универсального (предназначенного для размещения как на подводных лодках, так и на надводных кораблях) комплекса П-500 “Базальт”. Новая элементная база и цифровые вычислители позволили (впервые в мире) создать систему распределения целей между ракетами внутри залпа, а также оптимизировать алгоритм выбора главной цели в ордере. На ракете (также впервые) было решено установить систему радиотехнической защиты (РТЗ), разработанную Таганрогским НИИ связи и обеспечивающую отвод зенитных ракет, а также ракет класса воздух-воздух от КР.

Ракета П-500, оснащенная маршевым ТРД и стартовыми ускорителями, имела массу 4800 кг, длину 11,7 м и диаметр корпуса 0,88 м. Она несла обычную или ядерную часть массой 500 кг, могла развивать скорость, соответствующую М=2,5 и обладала максимальной дальностью стрельбы 500 км. Для облегчения преодоления ближнего рубежа ПРО надводных кораблей она имела частичное бронирование.

В 1975 году ПКР П-500 “Базальт” была принята на вооружение ВМФ. 10 ПЛАРК 675-го проекта в 1960-70-е годы прошли модернизацию по проектам 675МК и 675МУ. Кроме новых ПКР на них была размещена аппаратура системы приема космического целеуказания “Касатка-Б”. Водоизмещение лодок возросло на 600 т. В конце 80-х годов началась модернизация ПЛАРК по проекту 675МКВ. Лодка получила новый ракетный комплекс “Вулкан”, обладающий значительно увеличенной дальностью стрельбы, а также современный гидроакустический комплекс “Керчь”.

Разработка комплекса П-1000 “Вулкан” была начата в соответствии с правительственным постановлением от 17 мая 1979 г. ПКР имела аналогичный П-500 турбореактивный двигатель, однако за счет использования более мощного стартового ускорителя, а также более современных конструкционных материалов (в частности, титановых сплавов), а также ослабления броневой защиты имела увеличенную до 700 км дальность. Для управления ракетной стрельбой корабль получил комплекс “Аргон-675КВ”. Для обеспечения обороны от воздушного противника ПЛАРК 675-го проекта в ходе модернизации получили переносной зенитный комплекс (ПЗРК) “Стрела-ЗМ”. Водоизмещение кораблей возросло на 1000 т. Всего модернизацию по проекту 675МКВ прошло пять кораблей.

Для расширения зон действия Советских подводных лодок велся поиск новых маневренных пунктов базирования. С этой целью в 1967 году в экваториальные воды Атлантики была направлена комплексная экспедиция “Прилив” под руководством адмирала Л.А. Владимирского. В ней приняла участие и АПЛ К-128 (капитан 2 ранга П.Ф. Шаров).

В 1970 году в Индийский океан для несения боевой службы была направлена первая Советская атомная подводная лодка — К-7 (капитан 2 ранга ГА. Хватов). Там же эта лодка выполнила ракетные стрельбы по уголковым отражателям (для обеспечения целеуказания был задействован самолет Ту-95РЦ). В 1971 году в течение трех месяцев в Индийском океане несла службу и К-31 (капитан 2 ранга Л.П.Хоменко). Лодки 675-го проекта использовались не только для слежения за надводными кораблями, но иногда “портили жизнь” и американским атомоходам, несшим боевое дежурство. Так, К-135 в 1967 году в течение 5,5 часов осуществляла непрерывное слежение за ПЛАРБ “Патрик Генри”.

Основные ТТХ ПЛАРК проекта 675

Длина наибольшая 115,4 м Ширина наибольшая 9,3 м Осадка по КВЛ 7,8 м Водоизмещение нормальное 4500 м³ Водоизмещение полное 5760 м³ Глубина погружения рабочая 240 м Глубина погружения предельная 300 м Номинальная мощность ЭУ 39000 л.с. Скорость полная подводная 29 узл. Скорость полная надводная 15 узл. Автономность 137 сут. Экипаж 50 чел. Вооружение 8 ПКР П-6 (4К88); 4 533-мм (16 торпед) и 2 406-мм ТА

Подводные «раскладушки» — Субмарины с крылатыми ракетами надводного старта

В начале 1950-х гг. командование советского ВМФ выдало конструкторским бюро Бериева и Челомея задание на проектирование крылатых ракет, специально приспособленных для размещения на подводных лодках. Бериев пошел по проторенному пути и создал комплекс, включавший саму ракету, водонепроницаемый ангар и пусковую установку. Предполагалось использовать переоборудованные подводные лодки проекта 611 для размещения единственной ракеты П-10. Разработка проекта П-611 началась в 1955 г., когда уже плавала американская Tunny, и явно оказалась худшим ее вариантом. Главный, не поддающийся коррекции недостаток «ангарного» размещения крылатых ракет — это безумно большое время нахождения подводной лодки в надводном положении, что делало ее крайне уязвимой.

В. Н. Челомей нашел радикальное решение. Он также поместил свою ракету П-5 в водонепроницаемый контейнер, но этот контейнер служил одновременно и пусковой установкой, крылья ракеты раскрывались при выходе ее из контейнера-автоматически. После погрузки ракет в базе их дальнейшее обслуживание в море не предусматривалось, все операции по предстартовой подготовке, подъему контейнера на угол старта 15°, открытию крышек осуществлялись дистанционно. В качестве носителей П-5 применялись подводные лодки проекта 644 и проекта 665. В проекте 644 два контейнера разместили за ограждением рубки. Пуск ракеты производился в корму, для чего контейнеры поднимались на угол старта. В проекте 665 четыре контейнера в ограждении рубки имели постоянный угол возвышения для старта прямо по курсу. В 1961 г. начали вступать в строй атомные лодки проекта 659, на которых шесть пусковых контейнеров разместили побортно под палубой.

В 1956 г. было принято решение о создании на базе многоцелевой атомной подводной лодки проекта 627-А опытной лодки, вооруженной стратегической крылатой ракетой П-20. Ракета со стартовой массой 30 т и максимальной дальностью стрельбы 3500 км размещалась в контейнере диаметром 4,6 м и длиной 25 м, расположенном на палубе непосредственно за ограждением рубки. Одновременно началась разработка лодки проекта 653, на которой должны были размещаться две П-20. Однако в 1960 г. ракета была признана неперспективной, и работы по ней свернули.

На основе предназначенной для стрельбы по береговой цели П-5 была создана противокорабельная крылатая ракета П-6, отличавшаяся наличием радиолокационной головки самонаведения. Но выбор, на какую из обнаруженных целей наводиться, был оставлен за человеком. Для этого ракета транслировала радиолокационное изображение морской поверхности на подводную лодку, где его оценивал управляющий стрельбой, выдавая команду «захват». После этого ракета совершала противозенитный маневр резким изменением высоты и начинала двухплоскостное самонаведение на указанную цель. Носителями П-6 стали дизельные подводные лодки проекта 651, а затем атомоходы проекта 675. Для обеспечения целеуказания этим кораблям была создан самолет Ту-95РЦ с РЛС кругового обзора, который транслировал радиолокационную картинку на подводную лодку, находящуюся на перископной глубине.

Вслед за П-6 появились ее значительно улучшенные варианты П-500 «Базальт» и П-1000 «Вулкан». Постепенно под них переоборудовали подводные лодки проекта 675. Кроме более мощных и «умных» ракет модернизированные лодки получили спутниковую систему целеуказания «Касатка». Но надводный старт и телеуправление ракетой в полете заставляли подводную лодку находиться на поверхности более 10 мин, что делало неизбежным ее обнаружение, а значит, и высокую вероятность уничтожения.