150-мм шестиствольный реактивный миномет Nb.W 41 обр. 1941 г. (Германия)

| Страна: | Германия |

| Тип: | Реактивный миномет |

| Дата выпуска: | 1941 г. |

| Расчет: | 4 человека |

| Калибр: | 150-мм |

| Длинна: | 1,3 м |

| Ширина: | Нет сведений |

| Вес: | 540 кг. (без зарядов) |

| Скорострельность: | залп из 6 выстрелов за 10 секунд, на перезарядку и изготовку к следующему залпу уходит примерно полторы минуты |

| Дистанция стрельбы: | 6,9 км по дальности |

| Начальная скорость снаряда: | Нет сведений |

| Боекомплект: | 6 реактивных мин |

Текст книги «Артиллерия Вермахта»

Андрей Иванович Харук

Артиллерия Вермахта

Артиллерия Вермахта

Артиллерия являлась одним из главных элементов нацистской военной машины, тем не менее, она часто остается вне поля зрения современных исследователей, акцентирующих свое внимание на панцерваффе – броневом кулаке вермахта, и люфтваффе – его воздушных силах. Данная книга представляет собой попытку дать комплексную характеристику наземной артиллерии Германии времен Второй мировой войны, включая такие её рода, как полевая артиллерия (дивизионная и РГК), пехотная артиллерия (в т.ч. минометы), а также горная, реактивная, противотанковая и зенитная артиллерия.

В книге рассмотрены организация артиллерии вермахта и войск СС, приведены основные сведения об организационно-штатной структуре артиллерийских частей и соединений, тактике их применения. Проанализирована материальная часть наземной артиллерии. Основной акцент сделан на буксируемых артсистемах, которые, в отличие от самоходных, практически не освещались в отечественных публикациях.

Детище Версаля

(артиллерия рейхсвера, 1919-1935 гг.)

Поражение Германии в Первой мировой войне привело к подписанию Версальского мирного договора. Государства-победители, и в первую очередь – Франция, постарались всячески обезопасить себя от будущих потрясений, вызванных военной мощью Германии, и в положениях договора попытались максимально ограничить численность и вооружение рейхсвера – так назывались вооруженные силы Веймарской республики. Пойти на то, чтобы полностью запретить Германии иметь армию они не могли – это означало бы лишить крупное европейское государство одного из непременных атрибутов суверенитета. Но урезанная до «версальских» размеров немецкая армия уж точно не могла представлять угрозы соседям. Германии полностью запрещалось иметь целые рода оружия – такие, как боевые самолеты или танки. В отношении артиллерии Версальский договор оказался не столь радикальным – горстку артсистем было позволено сохранить. Но при этом жестко ограничивались не только такие параметры, как калибр орудий, но и даже запас снарядов на один ствол.

Полевая артиллерия рейхсвера состояла из семи артиллерийских полков – по числу пехотных дивизий.

Каждый артполк состоял из трех дивизионов трехбатарейного состава – двух пушечных и одного гаубичного. Кроме того, в составе 3-го и 6-го артполков имелось, соответственно, два и один конных артдивизиона – для трех кавалерийских дивизий рейхсвера. Гаубичные дивизионы вооружались 105-мм легкими полевыми гаубицами leFH 16 – всего рейхсвер мог располагать 84 такими гаубицами с боезапасом по 800 снарядов на ствол. В пушечных дивизионах имелись на вооружении 77-мм пушки FK 16. Исключение составляли 9-е батареи каждого артполка, вооруженные самоходными 77-мм зенитными пушками ВАК на автомобильном шасси. Кроме того, 4-я и 7-я батареи 7-го артполка имели на вооружении 75-мм горные пушки GebK 15. Таким образом, в артполках насчитывалось 204 пушки. Разрешенный боезапас составлял 1000 снарядов на ствол (для горных зенитных орудий – всего 400 снарядов на ствол).

Тяжелую артиллерию рейхсверу запрещалось иметь. Единственным исключением стал Кенигсбергский укрепленный район. Здесь было позволено сохранить 22 тяжелые артсистемы, в т.ч. шесть 105-мм пушек К 17, две 150-мм пушки К 16, 12 150-мм гаубиц sFH 13 и две 210-мм мортиры. Также в Кенигсберге позволялось иметь тяжелые зенитки – 12 88-мм и четыре 105-мм.

Строгие ограничения были введены и на производство артсистем. Полностью выпуск полевых орудий запрещен не был, но объем его не должен был превышать 14 единиц в год. А вот зенитные и противотанковые пушки производить запрещалось. Но немцы умело обходили эти ограничения. Хотя на территории Германии действовала Межсоюзническая военная контрольная комиссия, зачастую её представителей удавалось, что называется, обводить вокруг пальца. Известны случаи, когда накануне приезда инспекторов на завод, производящий вооружение, необходимое для этого оборудование перевозили на другое предприятие, находящееся на… противоположной стороне улицы! Естественно, после отъезда комиссии, все станки возвращались на свои места. Да и многие машиностроительные предприятия, перешедшие на выпуск мирной продукции, сохраняли станочный парк, позволяющий в кратчайшие сроки развернуть производство оружия. Важное значение имело разрешение Межсоюзнической комиссии сохранить несколько конструкторских бюро (КБ) вооружений. В частности, в области артиллерии работали «Круп» и «Рейнметалл» (с 1930 г. – «Рейнметалл-Борзиг»). Их деятельность также находилась под контролем, но это не смущало находчивых немцев. В частности, в 1921 г. концерн «Рейнметалл» начал в своем КБ в Берлине разработку новых тяжелых артсистем, запрещенных Версальским договором. Когда инспекторы открыли этот факт, КБ было закрыто. Но на деле большинство специалистов попросту переехали в городок Люнебургер Хейде, подальше от глаз контрольной комиссии, где и продолжили работу. А «Круп» вообще перенес разработку тяжелых орудий за пределы Германии, сотрудничая, в частности, со шведской . Когда же Межсоюзническая военная контрольная комиссия завершила свою работу (а это произошло 28 февраля 1927 г.), дальнейшую активность германской военной промышленности сковывали только «моральные» ограничения. Накопленный за время работы «в подполье» задел позволил в кратчайшее время создать и внедрить в производство целый ряд новых артсистем. Параллельно с конструкторами работали и технологи, внедряя передовые методы производства, и прежде всего – поточную сборку орудий.

Военные специалисты Германии также не особо утруждали себя соблюдением «духа и буквы» Версальского договора. Уже в 1924 г. в печать просочились сведения об учениях батареи 210-мм мортир – т.е. орудий, которых рейхсверу иметь запрещалось. Существенную помощь оказывали военные моряки. В частях береговой артиллерии сохранялись тяжелые артсистемы – по состоянию на 1926 г. имелось шесть дивизионов береговой артиллерии, насчитывавших в общей сложности 187 орудий (68 на Балтийском побережье и 119 – на побережье Северного моря). Кроме того, флот сумел укрыть от инспекторов 185 тяжелых полевых орудий в крепостях Пиллау и Свинемюнде. Впоследствии эти системы передали армии. Таким образом, с учетом орудий Кенигсбергского укрепрайона в конце 20-х гг. рейхсвер располагал двумя сотнями тяжелых артсистем – больше, чем имели армии Бельгии и Голландии вместе взятые. Подготовка артиллеристов сухопутных войск осуществлялась, среди прочего, в частях береговой артиллерии – здесь они приобретали необходимый опыт обращения с тяжелыми орудиями. Вообще же, рейхсвер отличался очень высоким уровнем подготовки личного состава. Поскольку всеобщая воинская повинность была запрещена Версальским договором, армия комплектовалась по контракту, и сроки службы были довольно длительными. Это позволяло готовить рядовых на уровне унтер-офицеров, а унтер-офицерам давать подготовку как у офицеров. Впоследствии именно благодаря наличию подобного кадрового костяка стало возможным быстрое численное увеличение германской армии.

На рубеже 20-30-х гг. в артиллерии рейхсвера станут заметными качественные изменения. В частности, в 4-м артполку в Дрездене была сформирована опытная батарея для стрельбы химическими снарядами. В 1930 г. в Ульме, а в 1932 г. в Кенигсберге формируются моторизованные батареи 150-мм гаубиц, применявшие в качестве средства тяги новые полугусеничные тягачи.

Приход к власти Гитлера 20 января 1933 г. ознаменовал крутой поворот в судьбе германской армии (да и не только армии, но и всей Германии, и всего мира…). 1 октября 1934 г. было объявлено об увеличении состава рейхсвера втрое – до 21 пехотной дивизии. Это привело к «почкованию» артиллерийских частей, в результате которого каждый из семи артполков сформировал ещё два. Таким образом, на базе 1-го АП создали 11-й и 21-й артполки, 2-го – 12-й и 20-й, 3-го – 8-й и 18-й, 4-го – 13-й и 14-й, 5-го – 9-й и 15, 6-го – 16-й и 19-й, и, наконец, 7-го – 10-й и 17-й артполки. После занятия Рейнской области было сформировано ещё 12 артдивизионов. Одновременно велись работы по отработке более совершенных организационных структур артиллерии. Своеобразным «полигоном» стала 2-я пехотная дивизия (ПД), дислоцированная в Штеттине. В составе её артполка сформировали дивизион (на конной тяге) и моторизованную батарею 150-мм гаубиц, а также батарею 105-мм пушек. В августе 1934 г. в составе дивизии появился штаб второго артполка, предназначенный для управления частями тяжелой артиллерии. А в IV (Дрезденском) военном округе началось формирование дивизионов 210-мм мортир. Рейхсвер ждал лишь официальной денонсации Версальского договора – чтобы превратится в вермахт…

Организация артиллерии вермахта

Полевая артиллерия

В зависимости от организации и поставленных целей полевую артиллерию вермахта можно разделить на дивизионную артиллерию и артиллерию РГК. Отдельно следует упомянуть части реактивной артиллерии.

Дивизионная артиллерия

При формировании своих артиллерийских частей германские военные старались в максимальной степени учесть опыт Первой мировой войны. К началу той войны полевая артиллерия германских дивизий (так же, как и французских и русских) состояла, главным образом, из легких пушек, идеально подходивших для маневренной войны. Но переход боевых действий в позиционную фазу вскрыл все недостатки этих артсистем, прежде всего – настильную траекторию огня и малую мощность снаряда, что в совокупности не позволяло эффективно поражать полевые укрепления. Германское командование быстро извлекло уроки, оперативно насытив войска полевыми гаубицами. Если соотношение количества пушек к гаубицам в 1914 г. составляло 3:1, то в 1918 г. – только 1,5:1. Версальский же трактат означал откат назад не только в абсолютном количестве гаубиц, но и в удельном весе этих орудий в артиллерийском парке рейхсвера. Естественно, после денонсации военных статей Версальского договора были приняты меры к насыщению артиллерийских частей гаубицами. Кроме чисто военных, тому имелись и экономические предпосылки – гаубицы были значительно дешевле пушек, меньше была трудоемкость их изготовления. К примеру, 105-мм гаубица leFH 18 обходилась казне в 16 400 марок, а трудоемкость её изготовления составляла 3200 человеко-часов. 75-мм пушка leFК 18 стоила 20 400 марок, а трудоемкость её изготовления была выше на целую тысячу человеко-часов. Следует отметить, что решение о «гаубизации» казалось отнюдь не бесспорным. На страницах специализированной прессы велась острая дискуссия по этому поводу. Сторонники пушек приводили, в частности, тот аргумент, что при одинаковом калибре гаубичные снаряды существенно дороже пушечных. Высказывалось и мнение, что с изъятием пушек дивизионная артиллерия утратит тактическую гибкость. Тем не менее, руководство прислушалось к мнению «гаубичной фракции», стремясь стандартизировать вооружение, избежать многотипности в производстве и в войсках. Существенным аргументом в пользу гаубиц было стремление обеспечить огневое преимущество над армиями стран-соседей – в большинстве из них основу дивизионной артиллерии составляли пушки калибра 75-76 мм.

Согласно штатам мирного времени, пехотная дивизия вермахта располагала двумя артиллерийскими полками, полностью вооруженными гаубицами – то есть, пушек в ней не было вовсе. Один полк имел три трехбатарейных дивизиона 105-мм гаубиц leFH 18 на конной тяге – в общей сложности, 36 орудий. Второй полк вооружался тяжелыми 150-мм гаубицами sFH 18 и имел два трехбатарейных дивизиона – один на конной тяге и один моторизованный (всего 24 орудия). Такая организация была удобной для административных нужд мирного времени, но в боевых условиях вела к ограничению возможности маневра артиллерией на уровне корпусов и армий. Поэтому накануне начала Второй мировой войны дивизионы на тяжелые артполки в составе пехотных дивизий были упразднены. Их дивизионы на конной тяге были введены в состав легких артполков, а моторизованные дивизионы – выведены в состав артиллерии РГК.

Таким образом, к сентябрю 1939 г. штатный состав артполка пехотной дивизии предусматривал наличие трех дивизионов легких и одного – тяжелых гаубиц, а в общей сложности – 48 орудий (36 105-мм leFH 18 и 12 150-мм sFH 18). Вся артиллерия была только на конной тяге – даже развитая автомобильная промышленность Германии не поспевала за разраставшимися, как на дрожжах, потребностями вермахта. Батарея 105-мм гаубиц на конной тяге насчитывала 171 чел. личного состава (четыре офицера, 30 унтер-офицеров, 137 рядовых), Имелось 153 лошади и 16 повозок. Батарея 150-мм гаубиц, как ни странно, была меньше по составу – 163 чел. личного состава (три офицера, 29 унтер-офицеров, 131 рядовой), 125 лошадей, 26 повозок, а кроме того – ещё и два автомобиля. Следует учесть, что массовое внедрение новых 105-мм гаубиц leFH 18 началось лишь с 1937 г., а до того основу дивизионной артиллерии составляли старые гаубицы leFH 16: в 1934 г. их насчитывалось 496, а в 1937-м – уже 980.

Гаубица le.F.H.18M. Это орудие изготовлено в 1937 г., а впоследствии модернизировано до уровня le.F.H.18M. Фото из музея Войска Польского (Варшава)

Штатную численность артчастей удавалось соблюсти далеко не всегда. В вермахте дивизии формировались так называемыми волнами. И даже 35 дивизий первой волны не удалось укомплектовать полностью – вместо положенных 140 артдивизионов в их составе было только 135. В 16-ти дивизиях 2-й волны не хватало 11-ти артиллерийских дивизионов – главным образом, тяжелых. А в дивизиях 3-й и 4-й волны приемлемую укомплектованность артполков к началу польской кампании удалось достичь, лишь передав им артиллерию бывшей чехословацкой армии.

Организация и вооружение артполков четырех имеющихся на 1 сентября 1939 г. в вермахте моторизованных дивизий (2-й, 13-й, 20-й и 29-й) соответствовали штатам пехотных дивизий – три легких и один тяжелый дивизионы, 36 105-мм и 12 150-мм гаубиц. Но вся артиллерия в этих дивизиях была на мехтяге. Естественно, моторизованными были и артполки танковых (и легких) дивизий. Но их состав был гораздо слабее. Типичный артполк танковой дивизии (ТД) имел лишь два моторизованных дивизиона 105-мм гаубиц – всего 24 орудия, вдвое меньше, чем в пехотных или моторизованных дивизиях. Были и исключения. 74-й артполк 2-й ТД имел в своем составе один дивизион легких гаубиц и смешанный тяжелый дивизион (одна пушечная и две гаубичные батареи) – в общей сложности, 12 105-мм и восемь 150-мм гаубиц, а также четыре 105-мм пушки. 10-я танковая дивизия вообще не имела артполка, а лишь один дивизион с дюжиной 105-мм гаубиц. Наконец, танковой дивизии «Кемпф» был придан моторизованный артполк СС с тремя легкими гаубичными дивизионами (36 105-мм гаубиц). Численность личного состава моторизованных батарей была существенно меньше, чем батарей на конной тяге. Например, моторизованная батарея гаубиц sFH 18 согласно штату 1943 г. насчитывала 125 чел. личного состава (три офицера, 25 унтер-офицеров, 97 рядовых), 27 тягачей и автомобилей, два мотоцикла.

Единственное существующее в вермахте на 1 сентября 1939 г. кавалерийское соединение – 1-я кавбригада – имела в своем составе один дивизион 75-мм орудий (12 единиц).

В промежутке между завершением польской кампании и началом активных боевых действий на Западном фронте в структуре дивизионной артиллерии вермахта произошли некоторые изменения. Прежде всего, были предприняты меры к усилению артиллерии танковых дивизий – в состав артполков некоторых из них включили по тяжелому дивизиону. И если в 10-й ТД такой дивизион имеет тот же состав, что и во 2-й (две батареи 150-мм гаубиц и одна – 105-мм пушек sK 18), то в 1-й ТД тяжелый дивизион имел три гаубичных батареи (12 sFH 18). Серьезной реорганизации подверглись моторизованные дивизии – вместо трех мотопехотных полков в их составе оставили по два. Соответственно, из состава артполков этих дивизий было изъято по одному легкому гаубичному дивизиону (осталось 24 105-мм и 12 150-мм гаубиц).

К концу 1940 г. в составе вермахта было сформировано шесть горных дивизий. В их составе имелись горноартиллерийские полки, организация и вооружение которых соответствовали требованиям ведения боевых действий в горах. Такой полк состоял из четырех дивизионов: легкого гаубичного стандартной организации (12 105-мм гаубиц), двухбатарейного тяжелого гаубичного (восемь 150-мм гаубиц) и двух двухбатарейных горных артдивизионов (по восемь 75-мм горных орудий GebG 36 либо более старых GebK 15) – в общей сложности, 36 орудий. Легкопехотные дивизии, именуемые с июня 1942 г. егерскими, имели организацию артполков такую же, как и у горных дивизий. Исключение составляла 164-я легкая африканская дивизия, в артполку которой было два дивизиона трехбатарейного состава – 105-мм гаубиц и 75-мм горных пушек. С 1942 г. начались поставки в горные дивизии 105-мм горных гаубиц GebH 40, производившихся австрийской . Но таких орудий было очень немного.

Осенью 1940 г. единственную кавалерийскую бригаду вермахта развернули в 1-ю кавалерийскую дивизию. В её составе сформировали артполк, имевший два трехбатарейных дивизиона 105-мм гаубиц на конной тяге (24 орудия). В мае 1941 г. в состав полка включили 7-ю батарею, также вооруженную 105-мм гаубицами, но на мехтяге.

Существующая в составе сухопутных войск 22-я воздушно-десантная дивизия была реорганизована из пехотной и сохраняла её организацию – в том числе и артиллерийского полка с тремя легкими и одним тяжелым дивизионами. Впрочем, части этой дивизии лишь однажды были задействованы в качестве посадочного десанта – в мае 1940 г., а затем 22-я дивизия применялась в качестве обычной пехотной. В то же время, 7-я авиационная дивизия, представлявшая собой парашютное соединение в составе люфтваффе, обладала очень слабой артиллерией – к маю 1940 г. в её составе была лишь одна четырехорудийная батарея, вооруженная 75-мм горными пушками GebG 36. К маю 1941 г., т.е. , к моменту высадки на Крите, батарея была развернута в трехбатарейный дивизион, на вооружение которого поступили 75-мм и 105-мм безоткатные орудия. А уже осенью того же года в составе 7-й дивизии был сформирован артполк (два дивизиона).

К началу операции «Барбаросса» все танковые дивизии получили в состав своих артполков тяжелый дивизион. В большинстве случаев он имел три батареи 150-мм гаубиц, но во 2-й, 3-й, 4-й, 7-й и 14-й дивизиях – две батареи гаубиц и одну 105-мм пушек. Подобный смешанный состав получили тяжелые дивизионы артполков 16-й и 60-й моторизованных дивизий (МД), а чуть позже – 14-й, 18-й и 20-й МД. Остальные моторизованные дивизии сохраняли чисто гаубичное вооружение. При этом на комплектование тяжелых дивизионов артполков дивизий весной 1941 г. пришлось обратить часть артиллерии РГК (9 тяжелых гаубичных и 8 смешанных дивизионов). Особняком стояла сформированная в начале 1941 г. для действий в Африке 5-я легкая дивизия. Это импровизированное соединение вместо артполка имело лишь один дивизион 105-мм гаубиц, но при реорганизации летом 1941 г. в 21-ю танковую дивизию получило артполк стандартного состава. Осенью 1941 г. в составе Африканского корпуса была сформирована 90-я легкая африканская дивизия, имевшая в своем составе лишь один легкий артдивизион, причем поначалу двухбатарейного состава (в декабре 1941 г. в его состав ввели легкую зенитную батарею, а в феврале следующего года – третью батарею 105-мм гаубиц).

Особо следует сказать о войсках СС. К моменту начала войны против СССР дивизии «Рейх», «Тотенкопф» и «Викинг» имели в своем составе артполки, соответствовавшие пехотным дивизиям вермахта – по три легких и одному тяжелому гаубичных дивизионах. Горная бригада СС «Норд» в артполку имела два дивизиона 105-мм гаубиц (24 орудия) и тяжелый дивизион (восемь 150-мм гаубиц и четыре 105-мм чешских пушки). Наконец, моторизованная дивизия (формально бригада) «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» имела в артполку два дивизиона: стандартный 105-мм гаубиц (12 орудий) и смешанный, включавший две батареи 150-мм гаубиц и две – 88-мм зенитных пушек. Впоследствии некоторые отличия в организации артиллерии войск СС по сравнению с дивизиями вермахта продолжали сохраняться. Например, 7-я горнострелковая дивизия «Принц Ойген» имела в составе артполка два горных дивизиона (по восемь 75-мм пушек), один легкий гаубичный (восемь 105-мм пушек) и один смешанный тяжелый (восемь 150-мм гаубиц и четыре 105-мм чешских пушки).

Вновь создаваемые дивизии получали, как правило, более слабый артиллерийский компонент. Например, сформированные в апреле 1941 г. пехотные дивизии 15-й волны (их номера начинались с 700) вместо артполка получили лишь один дивизион легких гаубиц. Правда, большинство этих дивизий на фронт не попало, а вплоть до 1944 г. использовалось в качестве оккупационных войск в Норвегии, Франции и на Балканах. Также по одному легкому гаубичному дивизиону получали охранные дивизии, формируемые для борьбы с партизанами. Учебно-полевые же дивизии вообще могли не иметь артчастей – в лучшем случае, один дивизион. В оккупационных войсках находились резервные и стационарные дивизии. Их слабые артиллерийские части, как правило, вооружались трофейными орудиями.

Затянувшаяся война против СССР привела к таким потерям вермахта, которых никто в руководстве Германии не ожидал. Промышленность не успевала восполнять потери, поэтому пришлось прибегнуть к экстраординарным мерам. В апреле 1942 г. было разрешено отправлять на фронт пехотные дивизии с «урезанным» составом артиллерии – по три орудия в батарее вместо четырех. Правда, при этом предписывалось при первой же возможности доукомплектовывать артполки до штата.

В октябре 1942 г. началось формирование 22-х авиа-полевых дивизий, подчиненных командованию люфтваффе (реально, правда, сформировали только 21). По своему составу и боевым возможностям авиаполевые дивизии скорее соответствовали бригадам, весьма слабой была и их артиллерия. Каждая дивизия располагала лишь одним артдивизионом, состав и вооружение которого несколько отличались в различных дивизиях. К примеру, 1-я, 2-я, 7-я и 8-я авиаполевые дивизии располагали только двумя четырехорудийными батареями чешских 75-мм горных пушек GebK 15 на конной тяге. В артдивизионах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 9-й и 10-й дивизий было по две батареи 150-мм шестиствольных реактивных пусковых установок Nebelwerfer 41, обычно называемых в русскоязычной литературе «реактивными минометами» (в общей сложности 12 установок). Большинство дивизий также имело в артдивизионе по одной батарее штурмовых орудий StuG III. Лишь с передачей авиаполевых дивизий 31 октября 1943 г. в подчинение командования сухопутных войск их артиллерия была несколько усилена, а их артдивизионы переформированы в артиллерийские полки. При этом матчасть оставалась устаревшей, главным образом, трофейной. Например, действовавшие в составе 18-й полевой армии группы армий «Север» 12-я и 21-я авиаполевые дивизии были вооружены в основном французскими орудиями. По состоянию на апрель 1944 г. 12-я дивизия располагала 22 75-мм пушками и тремя немецкими 105-мм гаубицами, а в 21-й дивизии было девять 105мм гаубиц и 31 французское орудие – 19 75-мм пушек и 12 155-мм гаубиц.

Самоходная установка «Хуммель»

Важные изменения в составе артполков танковых дивизий были связаны с поступлением на их вооружение самоходных артиллерийских установок (САУ). В конце 1942 г. в части начали поступать такие системы двух типов – 105-мм САУ Sd.Kfz.124 «Веспе» (с артиллерийской частью гаубицы leFH 18) и 150-мм Sd.Kfz.165 «Хуммель» (с артиллерийской частью гаубицы sFH 18). Их ввели в штат танковой дивизии «образца 1943 г.». Её артполк, теперь именовавшийся не моторизованным артиллерийским, а панцерартиллерийским, включал три дивизиона. Два из них – легкий (12 105-мм гаубиц) и смешанный тяжелый (восемь 150-мм гаубиц и четыре 105-мм пушки) – сохраняли буксированные артсистемы. А вот третий дивизион получил самоходки – две батареи «Веспе» (12 САУ) и одну «Хуммель» (шесть орудий). Таким образом, в панцерартиллерийском полку согласно штату насчитывалось 42 орудия, из них 18 самоходных. Подобное штатное расписание сохранялось до конца войны. По состоянию на май 1944 г. самоходные дивизионы были в артполках 22-х танковых дивизий (правда, в 21-й ТД такой дивизион вместо стандартных самоходок был вооружен САУ на трофейных французских шасси, а в 8-й ТД не имелось «Хуммелей», а самоходный артдивизион был полностью вооружен Sd.Kfz.124). Стандартные дивизионы «Веспе»/«Хуммель» имели к 1944 г. и семь ТД «ваффен СС».

Дивизии СС вообще отличались существенно более сильной артиллерией, по сравнению с дивизиями вермахта. В частности, в октябре 1942 г. в артполки моторизованных дивизий «Рейх», «Тотенкопф» и «Викинг» ввели по четвертому дивизиону – зенитному. Такой дивизион имел в своем составе три батареи. Одна из них – тяжелая – имела четыре 88-мм и три 20-мм зенитки. Две других вооружались самоходными зенитками на шасси полугусеничных тягачей: в одной было 9 37-мм орудий, в другой – 10 20-мм установок (восемь одноствольных и две счетверенные). Ещё более сильным был зенитный дивизион артполка дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». В нем было три тяжелых и две легких батареи, а всего – 12 88-мм, 18 37-мм и 9 20-мм зениток. Кроме того, в легких гаубичных дивизионах этого артполка одна из батарей имела вместо 105-мм гаубиц – 150-мм (таким образом, с учетом тяжелого дивизиона, насчитывалось 16 105-мм и 20 150-мм гаубиц). Наконец, в составе артполка имелась отдельная батарея 150-мм реактивных установок (шесть единиц). Такую же организацию артполка, как в «Лейбштандарте», имела и элитная дивизия вермахта «Гроссдойчланд». А по состоянию на декабрь 1944 г. в артполку дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» имелся самоходный и смешанный тяжелый дивизионы стандартной организации, легкий гаубичный (18 leFH 18), дивизион «Небельверферов» (18 150-мм и шесть 210-мм ПУ) и зенитный дивизион (18 88-мм и 18 37-мм зениток).

Самоходные артбатареи имели довольно сложную структуру. Например, батареи «Веспе» формировались по штату KStN 431(t.G.), утвержденному в январе 1943 г. Батарея состояла из штаба и трех взводов – управления, снабжения и огневого. Штаб располагал одной машиной наблюдения Panzerbeobachtungswagen на шасси танка Pz.KpfW. II либо Pz.KpfW. III, командирским «кубельвагеном» (легковым автомобилем) и мотоциклом.

Взвод управления имел в своем составе два отделения – связи и артиллерийских измерений. Он располагал шестью автомобилями – четырьмя легкими и двумя грузовиками (в том числе одной подвижной радиостанцией Kfz.17 или Kfz.31). Взвод снабжения имел в своем составе один полугусеничный тягач Sd.Kfz.3 «Маультир» (вариант известного грузовика Опель «Блитц») или – реже – Sd.Kfz.7, один «кубельваген» и шесть грузовиков. Огневой взвод включал две огневые секции по три самоходки и одному транспортеру боеприпасов. Кроме того, взвод располагал машиной управления на базе полугусеничного бронетранспортера Sd.Kfz.250/4 либо Sd.Kfz.251/6, двумя-тремя легкими автомобилями и одним-двумя мотоциклами -обычными или полугусеничными Sd.Kfz.2 («кеттенк-рафтрад»).

1 ноября 1943 г. утвердили измененные штаты батареи легких самоходных гаубиц. Количество подразделений не изменилось, но их структура и численность претерпели некоторые изменения. Теперь батарея включала:

– штаб (2 офицера, 5 унтер-офицеров, 2 рядовых; два «кубельвагена» и один «кеттенкрафтрад»);

– взвод управления (в общей сложности 6 унтер-офицеров, 18 рядовых; два Panzerbeobachtungswagenʼа (Sd. Kfz.143) на базе танка Pz.III, три полугусеничных БТР – по одному Sd.Kfz.250/2, Sd.Kfz.250/5 и Sd.Kfz.251/11, два «кубельвагена»);

– взвод снабжения (7 унтер-офицеров, 23 рядовых; один 1-тонный полугусеничный тягач Sd.Kfz.10, 8 3-тонных грузовиков, один «кубельваген»);

– огневой взвод в составе двух секций: огневой и боепитания (в общей сложности один офицер, 16 унтер-офицеров, 49 рядовых; шесть САУ, два транспортера боеприпасов, 4 3-тонных грузовика, 4 «кубельвагена», один «кеттенкрафтрад»).

Таким образом, батарея образца ноября 1943 г. насчитывала 129 человек личного состава, шесть САУ, 7 других бронемашин, 24 небронированных транспортных средства. Укомплектованная по штату батарея самоходных гаубиц являлась довольно сильным артиллерийским подразделением, обладая, к тому же, значительной автономностью – средства управления батареи в целом соответствовали дивизионному уровню для буксируемой артиллерии.

Состав артполков пехотных дивизий, в отличие от элитных формирований, в 1943 г. продолжал ухудшаться. Прежде всего, почти никогда не удавалось укомплектовать артполки согласно штату. Часто количество орудий в батарее сокращалось до трех, или же при штатном количестве орудий в дивизионе было только две батареи. Таким образом, гаубичный дивизион вместо положенных 12 орудий располагал лишь 8-9. Многие артполки вместо четырех дивизионов имели лишь три – отсутствовал один из легких дивизионов, либо (гораздо чаще) тяжелый. Трофейные системы, ранее допускавшиеся только для тыловых соединений, все чаще появлялись и во фронтовых дивизиях. Французскими 155-мм орудиями, чешскими 150-мм и советскими 122-мм гаубицами заменяли штатные гаубицы sFH 18, а взамен 105-мм гаубиц leFH 18 вводили трофейные пушки – советские 76,2-мм или же 75-мм, которых было взято великое множество в европейских странах – от Польши до Франции. Многие дивизии сохраняли в своем составе старые 105-мм гаубицы leFH 16 – такие орудия были даже в составе пехотных дивизий, действующих на главном направлении в операции «Цитадель». Ещё одним «эрзац-вариантом» стала замена части гаубиц leFH 18 шестизарядными реактивными пусковыми установками Nebelwerfer 41. Уже в начале

1942 г. в артполки формировавшихся в то время пехотных дивизий 18-й и 19-й волн ввели по две батареи «Небельверферов». Позже они появились и в других дивизиях, причем единой организации для подразделений реактивной артиллерии не существовало. Например, в 9-й ПД в одном из легких дивизионов две батареи вооружили «Небельверферами» (по шесть единиц), третья же сохранила четыре гаубицы leFH 18. В 45-й и 383-й ПД один из легких дивизионов был полностью перевооружен реактивными установками (согласно штату – 18 единиц). Иногда реактивный дивизион был двухбатарейным (например, в 336-й ПД). Наконец, существовал вариант, когда в каждом легком гаубичном дивизионе одна из батарей вместо leFH 18 получала «Небельверферы» (как в 111-й ПД).

История создания 150-мм шестиствольного реактивного миномета Nb.W 41 обр. 1941 г.

Реактивные минометы СССР и Германии

Работы по созданию реактивных минометов велись в СССР и Германии параллельно, начиная со второй половины 1920-х г.г. Однако если в СССР приняли за основу стабилизацию ракеты в полете с помощью крыльев, то немцы пошли по другому пути и стремились стабилизировать реактивные снаряды с помощью быстрого вращения в полете.

Результатом стали две «ракетные школы» 1930-х .г.г. «Советская школа» предполагала запуск оперенных снарядов с длинных балочных направляющих, а «немецкая школа» упирала на неоперенные снаряды, запускавшиеся из сравнительно коротких трубчатых направляющих или стволов.

Как результат: советские «ракеты» имели большую дистанцию поражения, а немецкие отличались большей кучностью. Соответственно различались и способы боевого применения — советские ракеты предполагалось использовать для массированных ударов по площадям (что потом с блеском демонстрировали БМ-13, всем известные «Катюши»), а немецкие — для точечного поражения целей, что, по логике, больше соответствовало понятию «миномет».

150-мм шестиствольный реактивный миномет Nb.W 41 обр. 1941 г.

Немецкий реактивный «Ванюша»

В конце 1930-х г.г. немецким инженером Небелем был спроектирован 150-мм реактивный снаряд и шестиствольная трубчатая установка к нему, которую немцы называли шестиствольным минометом. Испытания миномета были начаты в 1937 году. Система получила наименование 150-мм дымовой миномет типа «Д».

В 1941 году миномет переименовали в 150-мм Nb.W 41 (Nebelwerfer), то есть «150-мм дымовой миномет обр. 1941 г.», а чуть позже, от советских солдат, он получил и прозвище «Ванюша», по аналогии с советским же реактивным минометом «Катюша».

Интересный факт: основным назначением «дымовых минометов» была вовсе не постановка дымовых завес и даже не стрельба фугасными минами. Истинный смысл «Ванюши» был в ведении огня химическими боеприпасами, то есть начиненными боевыми отравляющими веществами. Поэтому и состояли 150-мм Nb.W 41 (Nebelwerfer) на довольствии не «линейной» армии, а т.н. «войск задымления»(Nebeltruppen).

И только для обеспечения возможности использования этих войск в войне в том случае, если химической войны как таковой не будет, «войска задымления» получили на вооружение и снаряды для реактивных минометов с обычным разрывным зарядом.

Расчет заряжает 150-мм шестиствольный реактивный миномет Nb.W 41 обр. 1941 г. Обратите внимание — на боковине миномета хорошо видны кабели электрозапала

Немецкая реактивная артиллерия в годы войны. Часть 1-я

Созданные перед Второй Мировой войной в Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) изначально предназначались для стрельбы снарядами, снаряженными боевыми отравляющими веществами и снарядами с дымообразующим составом для постановки дымовых завес. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что советская РСЗО БМ-13 (прославленная «Катюша») создавалась с аналогичными целями. Это нашло отражение в названии первой германской серийной 150-мм РСЗО — Nebelwerfer или «дымовой миномет типа D». Буквальный перевод названия «Nebelwerfer» с немецкого — «Туманомёт».

15-cm Nebelwerfer 41

Во время Второй Мировой Германия, уступая союзникам по суммарным запасам накопленного химоружия, имела значительное качественное превосходство в этой области. Традиционно высокий уровень развития германской химической промышленности и наличие отличной теоретической базы позволили немецким химикам в конце 30-х годов совершить прорыв в области боевых отравляющих веществ. В ходе исследований по созданию средств по борьбе с насекомыми был открыт самый смертоносный вид отравляющих веществ, состоявших на вооружении — нервно-паралитические яды. Первоначально было синтезировано вещество, ставшее впоследствии известное как «Табун». Позже были созданы и производились в промышленных масштабах ещё более ядовитые: «Зарин» и «Зоман».

К счастью для союзных армий, применение против них отравляющих веществ не состоялось. Германия, обреченная на поражение в войне обычными средствами, не попыталась переломить ход войны в свою пользу с помощью новейшего химического оружия. По этой причине германские РСЗО использовали для стрельбы только осколочно-фугасные, зажигательные, дымовые и агитационные мины.

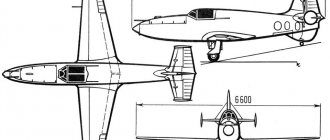

Испытания шестиствольного 150-мм миномёта начались в 1937 году. Установка состояла из пакета шести трубчатых направляющих, смонтированных на переделанном лафете 37-мм противотанкового орудия 3.7 cm PaK 36. Шесть стволов длиной 1,3 метра объединялись в блок с помощью передней и задней обойм. Лафет снабжался подъемным механизмом с максимальным углом возвышения 45 градусов и поворотным механизмом, обеспечивавшем угол горизонтального обстрела до 24 градусов. В боевом положении колеса вывешивались, лафет опирался на сошки раздвижных станин и откидной передний упор.

Боевая масса в снаряженном положении достигла 770 кг, в походном положении этот показатель равнялся 515 кг. На небольшие расстояния установка могла перекатываться силами расчёта.

Для стрельбы использовались 150-мм турбореактивные мины (ракеты). Боевая часть располагалась в хвостовой части, а в передней — реактивный двигатель, снабженный перфорированным дном с 26 наклонными отверстиями (соплами, наклоненными под углом 14 градусов). На двигатель надевался баллистический кожух. Стабилизация снаряда в воздухе происходила за счёт наклонно расположенных сопел, обеспечивающих вращение со скоростью около 1000 об/сек.

Основным отличием немецких ракет от советских был способ стабилизации в полёте. Турбореактивные ракеты имели более высокую кучность, так как такой способ стабилизации позволял заодно и компенсировать эксцентриситет тяги двигателя. К тому же можно было использовать более короткие направляющие, так как, в отличие от ракет, стабилизируемых оперением, эффективность стабилизации не зависела от начальной скорости ракеты. Но из-за того, что часть энергии истекающих газов тратилась на раскручивание снаряда, дальность его полета была меньше, чем снаряда с оперением.

При заряжании реактивных мин с казённой части снаряды фиксировались специальными держателями, после чего в одно из сопел втыкается электрозапал. После наведения миномёта на цель расчёт уходил в укрытие и с помощью блока запуска вёл огонь сериями по 3 мины. Воспламенение электрозапала при запуске происходит дистанционно, от аккумулятора транспортного средства, буксирующего установку. Залп продолжался около 10 секунд. Время перезарядки — до 1,5 минут (готовность к следующему залпу).

Первоначально в качестве реактивного топлива использовали спрессованный под высокой температурой (в точке плавления серы) черный порох. Невысокая прочность бруска пороха и наличие в нём значительного количества пустот вело к образованию трещин, что приводило к частым авариям при запуске. Кроме того, горение этого топлива сопровождалось обильным дымом. Бруски из черного пороха в 1940 году заменили на трубчатые шашки, изготовленные из бездымного диглеколевого пороха, обладавшего лучшими энергетическими качествами. Как правило, использовалось семь пороховых шашек.

Максимальная дальность полета весящей 34,15 кг (дымовая — 35,48 кг) ракеты составляла 6700-6800 метров при наибольшей скорости полета 340 м/с. Nebelwerfer обладал очень неплохой для РСЗО того времени точностью. На дальности 6000 м, рассевание снарядов по фронту — 60-90 м, по дальности — 80-100 м. Разлет осколков осколочно-фугасной мины составлял 40 метров по фронту и 13 метров вперед от места разрыва. В целях достижения максимального поражающего эффекта предписывалась стрельба только побатарейно или подивизионно.

Первые части, на вооружении которых состояли шестиствольные миномёты, были сформированы в начале 1940 года. Впервые это оружие было применено немцами во время французской кампании. В 1942 году, после поступления на вооружение РСЗО 28/32 cm Nebelwerfer 41, установка была переименована в 15-cm Nb.W. 41(15-cm Nebelwerfer 41).

В 1942 году в составе немецкой армии были развернуты три полка (Nebelwerferregiment), а также девять отдельных дивизионов (Nebelwerfeabteilung). В составе дивизиона числилось по три по 6 ПУ, полк состоял из трех дивизионов (54 «Небельверфера»). С 1943 года батареи 150-мм реактивных минометов (по 6 ПУ) начали включать в состав легких дивизионов артполков пехотных дивизий, заменяя в них 105-мм полевые гаубицы. Как правило, одна дивизия располагала двумя батареями РСЗО, однако в некоторых случаях их численность была доведена до трехбатарейного дивизиона. Кроме усиления артиллерии пехотных дивизий, немцы формировали и отдельные части реактивных минометов. Всего немецкая промышленность сумела произвести 5283 шестиствольные 150-мм установки Nebelwerfer 41 и 5,5 млн. ракет к ним.

Относительно лёгкие, имеющие высокую огневую мощь РСЗО Nebelwerfer хорошо себя проявили во время высадки на Крит (операция «Меркурий»). На Восточном фронте они, находясь на вооружении 4-го химического полка особого назначения, с первых часов войны использовались для обстрела Брестской крепости, выпустив свыше 2880 реактивных фугасных мин.

Из-за характерного звука летящих снарядов Nebelwerfer 41 получил у советских солдат прозвище «ишак». Другое разговорное название — «Ванюша» (по аналогии с «Катюшей»).

Большим недостатком немецкого 150-мм шестиствольного миномёта был характерный, хорошо заметный дымный след при стрельбе, служащий отличным ориентиром для артиллерии противника. Учитывая невысокую мобильность Nebelwerfer 41, часто этот недостаток становился фатальным.

Для повышения мобильности и защищённости расчёта в 1942 году на базе полугусеничного грузового автомобиля Opel Maultier была создана самоходная РСЗО 15cm Panzerwerfer 42 Auf.Sf ли Sd.Kfz.4/1 с боевой массой 7,25 тонны. Пусковая установка состояла из десяти стволов, расположенных в два ряда, соединённых в один блок двумя обоймами и кожухом.

15cm Panzerwerfer 42 Auf.Sf

Panzerwerfer 42 была защищена 6-8-мм противоосколочной бронёй. Для самообороны и стрельбы по зенитным целям над кабиной водителя имеется кронштейн для установки 7,92-мм пулемёта MG-34. Экипаж состоял из четырёх человек: командир машины (он же радист), наводчик, заряжающий и водитель.

В ходе серийного производства в 1943—1944 годах было выпущено 296 боевых машин, а также 251 подвозчик боеприпасов к ним на той же базе. Panzerwerfer активно использовались германскими войсками вплоть до конца войны.

Кроме шасси «Опеля», вариант самоходной РСЗО выпускался на базе стандартного 3-тонного армейского тягача (3-ton schwerer Wehrmachtschlepper), полугусеничного бронетранспортера, применявшегося в войсках для перевозки боеприпасов. Серийное производство велось с 1944 года и «Tatra». Оно продолжались до самого конца войны. Машина, защищённая 15-мм бронёй, оказалась маломаневренной и тихоходной, поскольку боевая масса достигла 14 тонн.

150-мм самоходная РСЗО выпускалась так же на базе трофейного французского полугусеничного тягача SOMUA MCG/MCL.

С целью повышения разрушительного действия реактивных снарядов в 1941 году на вооружение была принята шестиствольная установка 28/32 cm Nebelwerfer 41. На колесном лафете, с нераздвижной рамной станиной, крепилась двухъярусная ствольная ферма. Направляющие вмещали в себя как 280-мм фугасные, так и 320-мм зажигательные ракеты. Масса неснаряженной установки достигала всего 500 кг (направляющие имели не трубчатую, а решетчатую конструкцию), что позволяло свободно перекатывать ее на поле боя силами расчета. Боевая масса системы: 1630 кг у миномета, снаряженного 280-мм боеприпасами, 1600 кг — 320-мм. Сектор горизонтального обстрела составлял 22 градуса, угол возвышения — 45 градусов. Залп из 6 ракет занимал 10 секунд, перезаряжание производилось в течение 2 с половиной минут.

28/32 cm Nebelwerfer 41

При создании 280-мм и 320-мм реактивных снарядов был применен хорошо отработанный двигатель от 158-мм ракеты 15cm Wurfgranеte. Так как масса и лобовое сопротивление новых реактивных снарядов были значительно больше, дальность стрельбы уменьшилась примерно в три раза и составляла 1950-2200 метров при максимальной скорости 149-153 м/с. Такая дальность позволяла вести стрельбу только по целям на линии боевого соприкосновения и в ближайшем тылу неприятеля.

280-мм фугасная ракета снаряжалась 45,4 кг взрывчатки. При прямом попадании боеприпаса в кирпичное здание оно полностью разрушалось.

Боевая часть 320-мм зажигательной ракеты наполнялась 50 л зажигательной смеси (сырая нефть) и имела разрывной заряд взрывчатки массой 1 кг.

В ходе войны немцы сняли с вооружения зажигательные ракеты калибра 320-мм по причине их недостаточной эффективности. Кроме того, тонкостенные корпуса 320-мм зажигательных снарядов были не слишком надёжны, они часто давали протечки огнесмеси и переламывались при запуске.

280-мм и 320-мм реактивные снаряды могли применяться и без пусковых установок. Для этого было необходимо выкопать стартовую позицию. Мины в ящиках по 1-4 штуки располагались на выровненных наклонных участках почвы поверх деревянного настила. Ракеты первых выпусков при старте часто не выходили из укупорок и выстреливались вместе с ними. Поскольку деревянные ящики сильно повышали аэродинамическое сопротивление, дальность ведения огня значительно уменьшалась и возникала опасность поражения своих частей.

Рамы, расположенные на стационарных позициях, вскоре были заменены «тяжелыми метательными приборами» (schweres Wurfgerat). Укупорки-направляющие (по четыре штуки) устанавливались на легкий рамный металлический или деревянный станок, раскладывающийся наподобие лестницы-стремянки. Рама могла располагаться под различными углами, что позволило придавать ПУ углы возвышения от 5 до 42 градусов. Боевая масса деревянной sWG 40, заряженной 280-мм ракетами, составляла 500 кг, с 320-мм боеприпасами — 488 кг. Для стальной sWG 41 эти характеристики составляли 558 и 548 кг соответственно.

Залп производился в течение 6 секунд, скорость перезарядки около 2,5 минуты. Прицельные приспособления были весьма примитивными и включали в себя только обычный угломер. Постоянные расчеты для обслуживания этих простых установок не выделялись: огонь из sWG 40/41 мог вести любой пехотинец.

Первое массовое использование пусковых установок 28/32 см Nebelwerfer 41 имело место на Восточном фронте во время германского летнего наступления в 1942 году. Особенно широко они применялись при осаде Севастополя.

Существовал также «самоходный» вариант 28/32 см Nebelwerfer 41. По бортам гусеничного БТР Sd.Kfz.251.1 Auf.D монтировали крепления для подвешивания всех трех же деревянных пусковых рам-контейнеров (по три с каждого борта, на командирских — по два).

Вооружение БТР — два 7,92-мм пулемета (кормовой на зенитной турели) — полностью сохранялось. Рядом с пулемётом на штанге крепился примитивный прицел для грубой наводки. Такие «самоходные» РСЗО поступали преимущественно в войска СС.

Укупорки с крупнокалиберными ракетами устанавливались и на другие шасси. Так, в 1943 году несколько десятков двухместных бронированных тягачей Renault Ue, захваченных немцами в качестве трофеев в 1940 году, были переоборудованы в самоходные РСЗО.

В кормовой части машины монтировались направляющие для контейнеров с реактивными минами, а перед лобовым листом, на вынесенной вперед штанге, крепился примитивный прицел для грубой наводки оружия. Пуск ракет можно было осуществлять изнутри тягача. Экипаж — два человека. Скорость тягача упала до 22 км/ч, но в целом машина оказалась вполне надежной и неприхотливой. Весь комплекс получил наименование 28/32 cm Wurfrahmen 40 (Sf) auf Infanterieschlepper Ue 630.

Также пусковые рамы с 280/320-мм ракетами монтировались на трофейные французские танки Hotchkiss Н39.

Во время войны противоборствующие стороны неоднократно копировали друг у друга отдельные образцы техники и вооружения.

В начале 1942 года в блокадном Ленинграде был налажен выпуск реактивных мин, по своей конструкции повторявших германские 28 cm Wurfkorper Spreng и 32 cm Wurfkorper Flam. Боевые части фугасных, как нельзя лучше подходивших для условий «окопной войны» Ленинградского фронта снарядов, снаряжались суррогатным взрывчатым веществом на основе аммиачной селитры. Зажигательные мины снаряжались отходами нефтепереработки, воспламенителем горючей смеси служил небольшой заряд взрывчатки, помещённый в стакан белого фосфора. Но зажигательных 320-мм реактивных мин было произведено в несколько раз меньше, чем 280-мм фугасных.

Реактивная мина М-28

Всего было выпущено более 10000 280-мм реактивных мин. Будучи детищем блокады, мина М-28 закончила свое существование месте с блокадой.

По материалам: https://forum.guns.ru/forummessage/42/73.html https://ussrlife.blogspot.ru/2012/10/blog-post_3526.html https://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1543563.html https://strangernn.livejournal.com/892595.html

Боевая эксплуатация и производство 150-мм шестиствольного реактивного миномета Nb.W 41 обр. 1941 г.

На практических стрельбах реактивных минометов быстро выяснилось, что и советский и немецкий варианты обладают очень относительным понятием точности — угадать куда именно попадет мина (даже с учетом хорошей кучности немецких минометов) было подчас довольно сложно. Вся надежда оставалась на залповую стрельбу и количество дивизионов, участвующих в залпе.

И вот по этому показателю, немцы советам уже существенно уступали. Более того, командование Вермахта выбило из рук реактивных минометчиков Германии и главный козырь — в бою им предписывалось вести огонь без пристрелки, чтобы не демаскировать позиции, соответственно кучность падения мин была уже не важна — нет разницы как близко произойдут разрывы, если огонь ведется по принципу «на кого бог пошлет».

Дальность стрельбы осколочно-фугасной миной 150-мм Nb.W 41 (Nebelwerfer) составляла 6900 м., при этом радиус разлета осколков этой мины равняется 40 м в стороны и 13 м вперед. Дымовая мина при благоприятных метеоусловиях была способна образовать дымовое облако диаметром до 100 м, сохраняющее высокую плотность в течение 40 секунд.

Более качественный снимок правой части реактивного миномета Nb.W 41 обр. 1941 г.

Огонь из шестиствольного миномета велся залпами 6 выстрелов в течение 10 секунд. Таким образом, дивизион этих минометов в составе трех батарей по 6 минометов в каждой в течение 10 секунд мог выпустить 108 мин. Практически обеспечивалась скорострельность в 3 залпа в каждые 5 минут, однако длительная стрельба с одной и той же позиции как правило не применялась из-за демаскировки позиции практически трехсотметровым дымовым следом реактивных мин.

Стрельба с начала открытия огня велась на поражение по площадям, так как из-за большого рассеивания мин миномет не мог использоваться для обстрела одиночных целей вблизи расположения собственных войск.

На всем протяжении Второй Мировой войны, 150-мм шестиствольные минометы обр. 41 г. были весьма эффективным средством повышения огневой мощи германских войск и производились до мая 1945 г., выполняя функции схожие с советскими «гвардейскими минометами» и применяясь Вермахтом и войсками СС на направлениях главных ударов или в критические моменты боя.

Не очень удачной считалась лишь конструкция осколочно-фугасного снаряда «Ванюши»: из-за слишком тонких стенок он давал мало осколков, а вследствие малого веса разрывного заряда сильно снижалось и его фугасное действие.

После окончания Второй Мировой войны, реактивные минометы 150-мм Nb.W 41 закончили боевую карьеру, хотя ограниченно применялись корейскими и китайскими войсками в ходе Корейской войны 1950-1953 г.г.

150-мм реактивный миномет Nb.W 41 обр. 1941 г. ведет огонь

РЕАКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

Вермахт успешно использовал эту систему до завершения войны. Несколько РСЗО sWS были захвачены союзниками и советскими войсками, однако нет сведений, что хоть одна из трофейных машин была восстановлена.

Ещё одной базовой машиной для самоходной пусковой установки Panzerwerfer 42 стал трофейный французский полугусеничный тягач SOMUA MCG/MCL. В 1943 г. многие из них оборудовались броневым корпусом для использования в качестве бронированных тягачей SPW S307(f)). На их шасси создавались многоствольные самоходные миномёты Leichter Reihenwerfer (16 Rohre) auf SOMUA MCG/MCL S 307 (f). Для этого в кормовой части машины на специальной раме был смонтирован двухрядный пакет из 16-ти стволов французских 81-мм миномётов.

Ставили на эти шасси и немецкие пакеты из 10-ти стволов Nebelwerfer 41. Такие миномёты имели индекс 15-сm Panzerwerfer 42 auf m.gep Zgkw.

Осенью 1941 r. немцам удалось захватить несколько советских реактивных пусковых установок и к ним сотни снарядов — 82-мм М-8 и 132-мм М-13. В то время командование Вермахта считало, что их реактивные миномёты с трубчатыми направляющими лучше советских с крыльевой стабилизацией. Однако руководство СС заинтересовалось этими снарядами, поручив проработку чертежей заводу Waffenfabrik Brunn в Брюнне (бывшие заводы Ceska Zbrojovka в Брно), на котором к концу 1943 г. разработали модифицированный образец оперённого реактивного снаряда (PC) калибром 80 мм.

Ряд документов военных лет свидетельствует, что завод в Брюнне был только местом опытного производства PC — за их разработку и испытания отвечало конструкторское бюро заводов Skoda в Пршибраме. В 1943 — 1945 гг. этот центр возглавлял Рудольф Энгель, который по распоряжению рейхсминистра вооружения и военной промышленности А. Шпеера принял руководство всем комплексом. До этого у Энгеля было собственное предприятие VA Grossendorf в Гроссендорфе по конструированию реактивных двигателей.

В Пршибраме Энгелем велись работы над проектом ракеты 8 cm R.Spreng, аналогом советского PC М-8. В отличие от него перья стабилизатора немцы установили косо, под углом 1,5° к продольной оси, за счёт чего происходило вращение ракеты в полёте. Это вращение устраняло эксцентриситет тяги односоплового ракетного двигателя, что было основной причиной низкой кучности советских ракет М-8 и М-13. Подверглась изменениям и конструкция головной части ракеты. Электрический запал был вынесен вперёд, что благоприятно отразилось на её надёжности. В целом немецкая 80-мм ракета оказалась более удачной, чем её советский прототип.

8 cm R-Vielfachwerfer S303(f)

Ракета имела длину 705 мм, массу 6,6 кг, взрывчатого вещества в её головной части — 0,68 кг. Пороховой заряд массой 1 кг обеспечивал ракете максимальную дальность 6000 м при скорости полёта 335 м/с.

Пусковая установка для неё фактически была просто скопирована с трофейной советской системы с направляющими непривычного для немцев рельсового типа. Ввиду большой массы ПУ, имевшей 48 балочных направляющих в четыре яруса, её монтировали на трофейном французском среднем танке SOMUA S35 (в Вермахте — обозначение PzKpfw 35s или 739(f), сняв для этого с него башню. В войсках система обозначалась как Sd.Kfe.303, общее название — 8 cm R-Vielfachwerfer auf m.gep. Zgkw. S303(f).

Пакет направляющих имел массу 1290 кг. Запуск снарядов производился с помощью электрического запального элемента. Залп из 48 снарядов обеспечивал поражение живой силы и техники на участке местности 162 м по фронту и 265 м в глубину обороны противника.

Облегчённый вариант системы с 24-ю направляющими, размещёнными в два яруса, устанавливался на базе полугусеничных бронетранспортёров Opel Maultier или французских полугусеничных тягачей SOMUA MCG/MCL (Zugkraftwagen S303 (f).

Велись на фирме Skoda проработки и по захваченным советским PC М-13, подвергшимся серьёзным изменениям. Так, их калибр со 130 мм увеличили до 150 мм. Для усиления осколочного действия заряд взрывчатки, размещённый ранее в изолированном контейнере, был удлинён и «втянут» непосредственно в камеру сгорания. Особое внимание было уделено ракетному двигателю, в особенности стабилизации горения, для чего стали использовать прогрессивно сгорающий зернистый порох Krantzpulver, и дальнейшему уменьшению эксцентричности тяги. Значительная часть винтовых соединений заменили сваркой.

80-мм самоходная пусковая установка R-V S303(f) на базе полугусеничного бронеавтомобиля SOMUA MCL

Наши войска в боях захватили несколько образцов германских 8-см снарядов, и на их базе советские конструкторы модифицировали собственные РС. Ракеты М-13 и М-31 с косопоставленным оперением были приняты на вооружение Красной Армии в 1944 г., им присвоили индексы ТС-46 и ТС-47.

Отметим, что использование реактивных пусковых установок было нетипично для Вермахта, чаще применялись они в войсках СС. Вероятно, несколько десятков бронированных РСЗО затерялись бы среди тысяч единиц немецкой бронетехники. Но они поступили на вооружение 21-й танковой дивизии, которая после разгрома и капитуляции в Северной Африке была реорганизована на территории Франции. Техники для дивизии не хватало, потому её пополнили и этими самоходными установками. В конце мая 1944 г., примерно за неделю до высадки союзников, Э. Роммель инспектировал 21-ю дивизию, присутствовал на учениях, когда дивизион 8 cm R-Vielfachwerfer auf m.gep.Zgkw. S303(f) выполнял боевые стрельбы.

В день высадки союзников в Нормандии именно этой дивизии пришлось нанести встречный удар по англо-американским войскам, так что уже 6 июня 1944 г. союзники на себе почувствовали, что такое находиться под огнём РСЗО. Впечатления оказались настолько сильными, что попали во множество описаний и послевоенных изданий.

Рекомендуем почитать

- ПЕРВЫЕ ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ ФРАНЦИИ Полтора десятилетия владычества «молодой школы» поставили французские минные силы в конце XIX века в крайне тяжелое положение. Появление первых британских «дестройеров» означало лишь одно:…

- КРЕСЛО — В КАЧАЛКУ Есть что-то по-домашнему очень уютное в самой конструкции «бабушкиного» кресла-качалки: в нем так приятно откинуться на удобно отклоненную спинку и. укрывшись теплым пледом, почитать…