Автомат Константинова

Помимо АК-47 и коробовского образца, на испытания были также представлены автоматы Константинова и Симонова, но в отличие от всех остальных, ОКБ-180 с автоматом Симонова, не участвовавшем в сравнительных заводских испытаниях, прежде всего, должно было подтвердить готовность своего изделия к проведению полигонных испытаний, т. е. догнать конкурентов, шедших на шаг впереди. На испытания были представлены по одному образцу автоматов каждой конструкции в двух модификациях – с деревянным и складывающимся металлическим прикладами. Всем автоматам были приданы клинковые штыки. Системы Калашникова и Симонова работали на принципе отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке неподвижного ствола, а в системах конструкции Коробова и Константинова действие автоматики основано на принципе отдачи полусвободного затвора при разгруженном патроннике, в котором имелись продольные канавки Ревелли. Такая схема позволяла достигать меньшего увода ствола сторону от лини прицеливания, что положительно сказывалось на кучности, из-за тех самых канавок начальная скорость по сравнению с АК-47 падала на 38,5 м/с, а темп стрельбы был непостоянен и разброс достигал 185 выстрелов в минуту. Дульное пламя при стрельбе из тих двух автоматов было значительно больше по величине и интенсивности, чем у АК-47. Длина форса составляла 200-250 мм против 30-40 мм у Калашникова. Это объяснялось меньшей полнотой взрывчатого разложения пороха из-за применения полусвободного затвора. Кривая давления в патроннике имеет меньшее максимальное давление, большее время нарастания давления до максимального, большее время действия давления до момента вылета пули. Но самое главное для автоматов такой схемы был характерен инерционный накол капсюля в момент извлечения патрона из магазина, и тогда гильзу разрывало прямо в ствольной коробке, и такое свойство никак не оправдывалось ни лучшей кучностью, ни меньшим весом, ни меньшей трудоёмкостью, ни большей дешевизной. Автомат же Калашникова мало отличался от серийного образца предшествующей модели: вес оружия был уменьшен за счёт изменений в технологии его производства. Возврат к изготовлению ствольной коробки методом штамповки, от которой в 1951 году отказались в пользу фрезеровки не только уменьшил её массу, но и на 80% снизил расход металла. Некоторые детали начали производить методами литья по выплавляемым моделям и порошковой металлургии. Пистолетную рукоятку и магазин стали изготавливать из пластика. В результате всех этих изменений, масса автомата уменьшилась почти на килограмм. Жёсткость крышки ствольной коробки была увеличена при помощи добавления поперечных рёбер. Самым же главным достижением было увеличение кучность стрельбы. Достигалось оно введением в конструкцию простейшего компенсатора, представлявшего собой косой срез в дульной части ствола. Правда, этот элемент появился лишь к концу испытаний как ответ на вызов Коробова и Константинова. Помимо основного назначения, компенсатор также немного удлинял ствол и обеспечивал пуле дополнительные 5 м/с при вылете из ствола. Первоначально же резьба на дульной части ствола предназначалась для установки насадки, позволявшей вести огонь холостыми патронами. Есть также сведения, что на эту резьбу планировалось навинчивать мортирку ружейного гранатомёта Дьяконова или винтовочных гранатометов ВГ-45. Существовала также мелкосерийная 58-миллиметровая мортирка к этому автомату, предназначенная для метания гранат РГД-5 на 150-метровую дистанцию. На эту резьбу может устанавливаться прибор для бесшумной стрельбы ПБС или ПБС-1, именуемый в просторечии глушителем. В массовую серию эти установки не пошли, как не пошёл и щелевой компенсатор-пламегаситель, казавшийся намного более эффективным, чем скошенный компенсатор, а также позволяющий использовать трофейные гранаты натовского стандарта. Причина этого кроется в том, что при использовании любой из этих насадок ствол автомата не пролазил в амбразуру БТРа. Кроме того, улучшению кучности способствовали перенос на левую сторону упора затворной рамы и появление в конструкции ударно-спускового механизма замедлителя курка, немного замедлившего цикл автоматики. Благодаря увеличению кучности стрельбы разметку прицела подняли до тысячи метров, хотя эффективная дальность стрельбы из автомата по-прежнему не превышала 400-500 м, а срединное отклонение попаданий на 800-метровой дистанции составляло 0,64 – 0,9 метра. Вместо клинкового отъёмного штыка автомат снабжался универсальным штык-ножом с пилкой, используемый также совместно с ножнами в качестве ножниц для разрезания колючей проволоки или оград под напряжением. Ширина клинка составляла 30 мм, длина – 150 мм. Именно этот образец постановлением Совета Министров СССР от 8 апреля 1959 года и был принят на вооружение Советской Армии под обозначением АКМ.

Главные внешние отличия АК-47 (вверху) от АКМ (внизу)

Устройство АКМ

АКМ построен по схеме с газоотводным двигателем при длинном ходе газового поршня. Шток газового поршня крепится к массивной затворной раме при помощи резьбы. На ранних поршнях АК-47 имелись канавки-проточки вдоль тела, которые на АКМ исчезли. Газовая камора находится над стволом, а газовый, который крепится к затворной раме посредством резьбы, движется внутри отделяемой газовой трубки, снабжённой ствольной накладкой, но лишённой отверстий, имевшихся на АК-47. На газовой каморе АКМ отсутствует проушина для шомпола, а также вырез для крепления переносного ремня. Взамен на ней появился упор для защелки рукоятки штык-ножа с отверстием для шомпола. Передняя антабка переносного ремня в АКМ была размещена на кольце цевья. В кольце дополнительно были сделаны выступы для фиксации его положения на стволе.

Газоотводные трубки со ствольными накладками: слева для АК, справа – для АКМ Ударно-спусковой механизм куркового типа был снабжён дополнительно введённым замедлителем срабатывания курка анкерного типа. Этот элемент, предложенный конструктором Василием Фёдоровичем Лютым (автором пулемёта ЛАД), задерживал спуск курка на несколько миллисекунд при ведении автоматического огня. Курок, поворачиваясь после спуска, дважды бил по плечам замедлителя, и время поворота курка увеличивалось настолько, что к моменту выстрела дульная часть ствола в результате вибрации успевала занять положение, близкое таковому при предыдущем выстреле. УСМ АКМ: 1 – курок; 2 – боевая пружина; 3 – спусковой крючок; 4 – шептало одиночного огня, 5 – автоспуск; 6 – пружина автоспуска, 7 – переводчик, 8 – оси; 9 – пружина шептала одиночного огня, 10 – замедлитель курка, 11 – пружина замедлителя курка; а – боевой взвод; б – взвод автоспуска; в – загнутые концы; г – петля; д – фигурный выступ; е – прямоугольные выступы; ж – хвост; з – вырез; и – шептало; к – рычаг, л – защелка; м – передний выступ, н – сектор; о – цапфа.

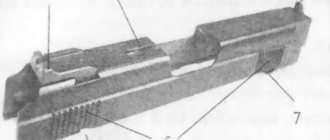

Затворная рама АКМ немного легче, чем в АК-47, но, несмотря на определенные различия в форме, она может быть использована вместе с затвором в АК-47. Ствол АКМ установлен в гнезде основания ствола и фиксируется штифтами (в АК-47 он навинчивается). Дополнительно на его внешней поверхности выполнены продольные пазы для выступов, фиксирующих крепление цевья.

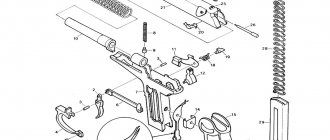

Затворная рама АКМ: 1 — канал для затвора; 2 — предохранительный выступ; 3 — выступ для опускания рычага автоспуска; 4 — выступ для отгиба ствольной коробки; 5 — рукоятка; 6 — фигурный вырез; 7 — паз для отражательного выступа; 8 — газовый поршень.

Газовый поршень АКМ, отвинченный от затворной рамы

Затворная рама движется в ствольной коробке по двум боковым направляющим, при этом в конструкции автомата предусмотрены крупные зазоры между подвижными деталями автоматики и ствольной коробкой, благодаря чему достигается надёжная работа автоматики даже при очень сильном загрязнении внутри оружия. Также надёжность работы автоматики АКМ при тяжёлых условиях эксплуатации обеспечивается газовым двигателем с заведомо избыточной мощностью, что позволило отказаться от использования газового регулятора, упростив тем самым конструкцию оружия, а также его эксплуатацию. Однако эти решения также привели к увеличению отдачи и вибрации автомата при стрельбе, снизив кучность и точность стрельбы, а также к уменьшению ресурса его ствольной коробки, о заднюю стенку которой ударяется массивная затворная рама. Канал ствола запирается поворотом затвора на два боевых упора, которые зацепляются с элементами вкладыша на ствольной коробке. Вращение затвора осуществляется взаимодействием его выступа с фигурным пазом, расположенным на внутренней стороне затворной рамы. Направляющий стержень, его основание и возвратная пружина выполнены в единой сборке. Основание направляющего стержня служит в качестве защёлки крышки ствольной коробки.

Ствольная коробка автомата АКМ изготовлена штамповкой из листа стали с фрезерованной вставкой, приклёпанной в её передней части. Для ранних автоматов АК-47 ствольная коробка изготавливалась комбинированной из фрезерованных и штампованных элементов, для серийных же – полностью фрезерованной. Фрезерованная и штампованная ствольные коробки внешне различаются формой выемок, расположенных над гнездом магазина. На фрезерованной коробке АК-47 – это длинные прямоугольные углубления, а на АКМ – небольшие овальные выштамповки. Рукоятка взведения затвора расположена на правой стороне ствольной коробки, выполнена с затворной рамой единой деталью и при стрельбе движется вместе с ней. Предохранитель-переводчик режимов огня выполнен в виде длинного штампованного рычажка, расположенного с правой стороны ствольной коробки, и имеет 3 позиции: верхняя – «предохранитель», и нижняя – «одиночный огонь». Находясь в верхней позиции («предохранительной»), переводчик закрывает прорезь на ствольной коробке, предотвращая попадание пыли и грязи внутрь оружия, блокирует движение назад затворной рамы, а также блокирует спусковой крючок. На АКМ был приподнят вверх гребень приклада, обеспечив уменьшения «подброса» автомата при стрельбе, а для серийных АКМ пистолетную рукоятку стали изготавливать из пластика. Внутри приклада с целью уменьшения его массы были выполнены дополнительные полости.

Облегчённая рама gen 2

Паспорт изделия: Облегченная затворная рама. (кал. 5,45; 223; 7,62 / ART #LAC0999)

Здравствуйте ! Благодарим Вас , за выбор нашего продукта ! С уважением команда L.A.C.

1. Назначение:

Облегченная затворная рама служит для снижения отдачи и общего веса карабинов и автоматов на базе АК74, АК74М, РПК74, РПК74М, АК 100 (103,104,105 ), АК200 и гражданских образцов на их основе: Сайга 030, 033, TG2, TR3, ВПО 219, 222, 1В в т. ч. и кал. 366ТКМ, а так же аналогов с диаметром хвостовика затвора 9 мм.

2. Комплект:

- Тело рамы — 1шт

- Шток титановый с цанговым креплением или Шток титановый под штифтование — 1шт

- Винт (в комплекте для штока с цангой), прочностной класс 12.9, М5*16 — 1шт

- Рукоять взвода левая с насечкой — 1шт

- Винт рукояти М6*40 DIN 912 (прочностной класс 12.9) укомплектованный гайкой М6 — 1шт

3. Сборка :

Шток вкрутить в раму используя рожковый ключ с зёвом 10мм по лыски для ключа и зафиксировать контрвинтом через канал возвратной пружины в раме.

Вставить винт левой рукояти в соответствующее отверстие в раме.

Удерживая рукоятку затянуть винт, шестигранным ключом 5мм. Затяжку следует производить до выхода 1-3х витков резьбы винта выше толщины гайки, с контролем видимого прохождения винта через кольцо гайки.

Перед использованием, провести смазку рамы и её элементов нейтральным оружейным маслом или порошковыми смазками.

4. Регулировка:

Установить шток в положение, при котором его длина будет на 5 мм меньше длины штока штатной рамы конкретного карабина. Зафиксировать шток используя контрвинт.

Не следует сильно затягивать контрвинт! Положение штока не окончательное!

Пробным отстрелом определить работоспособность автоматики карабина. При положительном результате, следует продолжить вкручивание штока внутрь тела рамы, до получения максимально приемлемого результата. Автоматика должна работать стабильно с гарантированным выбросом гильзы на 2-3 метра от стрелка, в любом пространственном положении оружия, а так же при отрицательных температурах. Если происходит не полный цикл работы автоматики без экстракции гильзы, шток следует выкручивать, увеличивая его видимую длину.

После получения данных о необходимой длине штока на конкретном экземпляре, следует её записать, выкрутить шток, покрыть наружную резьбу штока красным резьбовым фиксатором, покрыть резьбу контрвинта красным резьбовым фиксатором и собрать, вылет штока выставить соответственно записанному значению, не использовать в течение 24 часов.

5. Использование рамы в режиме автоогня:

Рама имеет полноценный прилив автоспуска, соответственно может быть использована в автоматах обладающих автоогнём.

В этом случае применение красного резьбового герметика обязательно!

Во избежание раскручивания элементов конструкции, следует проводить контроль каждые 500 выстрелов. В случае применения рамы в пулемётах с магазинами повышенной ёмкости (более 70 патронов), следует заштифтовать шток, через имеющееся отверстие в штоке рамы, согласно Наставлению по ремонту АК74. При сверление рамы использовать твердосплавные свёрла из сплавов ВК8 или аналогов.

6. Использование с РГБ:

При использование облегченной рамы совместно с регулируемым газовым блоком, эффект снижения и мягкости отдачи увеличивается, а регулировка и чистка значительно упрощается. В случае совместного применения устройств, следует установить шток рамы на 5 мм короче, штока штатной рамы оружия и зафиксировать согласно пункту 4, регулировку производить газовым блоком.

7. Гарантии и ограничения при соблюдении приведённых выше рекомендаций:

- Ввиду повышенного трения титана и стали возможно появление на головке штока рамы потёртостей – браком не является, ухудшение работоспособности не выявлено.

- Шток рамы и левая рукоять взведения являются расходными элементами и при выходе из строя, поломке — меняются пользователем самостоятельно, гарантия на данные элементы не распространяется. Для замены винта левой рукоятки (при его изломе ввиду отсутствия в изначальной конструкции рамы) следует применить винт следующей номенклатуры: Винт М6*40 DIN 912 (прочностной класс 12.9, 10.9, 8.5 прочность по убыванию) в комплекте с гайкой М6.

- Тело рамы является гарантийным объектом и заменяется в случае выявленного брака. Претензии следует направлять на почту: [email protected]

- Самостоятельное внесение механических изменений в конструкцию тела рамы (за исключением штифтования штока, замены штока и левой рукояти) приводит к аннулированию гарантии. Замена тела рамы в этом случае произведена не будет, в претензии будет отказано!

- Вопросы, Вы можете задать написав электронное письмо по адресу: [email protected]

Тело рамы:

- Вес — 262+/- 2 гр

- Материал — закалённая сталь

Рукоять левая в сборе:

- Вес — 19.6 гр

- Материал винта — закалённая сталь

- Материал тела рукояти — дюраль Д16Т

Шток:

- Вес в сборе — 43.5 гр

- Длинна штока — 155 мм

- Материал штока -титан

- Материал винта — закаленная сталь

Баллистические данные АКМ

Дальность стрельбы, м

| Конечная скорость пули, м/с | Полётное время пули, с | Энергия пули, кгм | |

| 0 | 715 | 0 | 207 |

| 100 | 623 | 0,15 | 157 |

| 200 | 537 | 0,32 | 117 |

| 300 | 459 | 0,52 | 86 |

| 400 | 391 | 0,76 | 63 |

| 500 | 334 | 1,04 | 47 |

| 600 | 304 | 1,35 | 37 |

| 700 | 284 | 1,69 | 32 |

| 800 | 266 | 2,05 | 29 |

| 900 | 250 | 2,43 | 26 |

| 1000 | 235 | 2,84 | 23 |

| 1100 | 220 | 3,27 | 19,5 |

| 1200 | 206 | 3,74 | 17,1 |

АКМС

Модификация автомата АКМС для ВДВ имела складной приклад из штампованного стального профиля. Такой приклад складывался вниз-вперёд таким образом, что затыльная часть приклада «укладывалась» под цевьём автомата. Принадлежность для этих автоматов хранились отдельно. Деревянная пистолетная рукоятка продержалась на АКМС дольше, чем на АКМ – первоначально пластмассовые рукоятки, незащищенные при сложенном прикладе от механических воздействий, не обладали достаточной служебной прочностью. Десантная версия автомата – АКМС – имеет стальной складной приклад, который конструктивно отличается от приклада АКС-47 наличием углублений и клёпок.

РПК

Ручной пулемёт Калашникова РПК был принят на вооружение советской армии в 1961 году. По устройству РПК почти аналогичен автомату, большая часть их узлов и деталей взаимозаменяемы. Главные отличия в удлиненном тяжелом стволе и наличии складных сошек. Ствол длиной 590 мм позволил повысить эффективную дальность стрельбы до 800 м. Увеличение толщины его стенок дало возможность вести более интенсивный огонь. Сошки улучшили кучность при стрельбе с упора. Для увеличения боевой скорострельности была увеличена емкость секторного магазина до 40 патронов. был разработан и дисковый магазин, который теперь называют бубном. Его ёмкость составила 75 патронов. Для удобства стрельбы из пулемета приклад был выполнен по форме приклада РПД, а для учета влияния внешних условий на меткость стрельбы пулемет РПК снабжен перемещающимся целиком с механизмом боковых поправок. С заменой карабинов СКС-45 модернизированным автоматом АКМ, а ручного пулемёта РПД на РПК автоматическое оружие в звене отделение-взвод стало полностью унифицированным по патрону и по системе. Широкая унификация узлов и деталей ручного пулемёта с уже освоенным АКМ намного упростила производство РПК, его изучение в войсках.

ГЛАВА 9 Модернизация АК

ГЛАВА 9 Модернизация АК

Несмотря на успехи, советские оружейники не успокоились на достигнутом. Доработка автомата по эксплуатационным замечаниям в производственных условиях производилась авторским коллективом с широким привлечением конструкторов и технологов Ижевского машиностроительного завода. Основные направления конструкторской доработки автомата Калашникова определялись как Министерством вооружений, так и ГАУ Министерства вооруженных сил СССР. Самое непосредственное участие в этих работах приняли конструкторы и инженеры Климовского НИИ-61 С.С. Розанов, а со стороны Вооруженных сил — представители Управления стрелкового вооружения ГАУ И.Я. Летичевский, И.Н. — Пискун, B.C. Дейкин, В.И. Алгалов, И.П. Бушинский. Причем B.C. Дейкин снова помог своему — подопечному- по полигону М.Т. Калашникову, оказывая постоянную помощь заводу и конструкторскому коллективу в ходе совершенствования АК.

Основными направлениями в дальнейших работах по модернизации автомата Калашникова в начале пятидесятых годов являлись повышение живучести деталей и улучшение его эксплуатационных качеств, достижение надежности работы автоматики, улучшение боевых свойств оружия. Тем более, что массовый выпуск нового оружия требовал значительного снижения финансовых затрат на его производство, а это могло быть осуществлено путем уменьшения массы образца и снижением трудоемкости изготовления. Так, общий расход металла для изготовления одного автомата составлял 15 кг. при суммарной массе готовых деталей примерно 3.5 кг, чт о было очень много.

Уже вскоре Михаил Тимофеевич приступил к проработке новой модели АК. Все усилия наших оружейников были направлены на максимальное снижение массы автомата при сохранении его высоких боевых и служебно-эксплуатационных качеств. В первую очередь поиски проводились для замены остродефицитной высоколегированной стали 25ХНВА, из которой изготовлялось большое число деталей автомата АК. и перевод его производства на более дешевые марки сталей. После ряда работ оптимальное решение было найдено, и девять деталей автомата Калашникова, включая УСМ, а также наиболее металлоемкую затворную группу, были переведены на дешевую высокопрочную низколегированную сталь 30ХРА. Значительное уменьшение веса (0,5 кг) до 3.8 кг было достигнуто путем облегчения фрезерованной ствольной коробки, уменьшением толщины крышки ствольной коробки, использованием нового магазина. Была повышена живучесть ударника с плоскопараллельными гранями стержневой части, у которой в отличие от штатного ударника отсутствовало кольцевое утолщение у заднего торна. Коренным изменениям подвергся и магазин, изготовленный не из стального листа (масса без патронов — 0,43 кг), а из легких сплавов (масса без патронов — 0,33 кг, масса с патронами — 0,82 кг). Для повышения его надежности и предохранения пружины подавателя от деформации при эксплуатации боковые стенки корпуса магазина были усилены ребрами жесткости.

К одной из любопытных страниц в длительной жизни автомата Калашникова можно отнести и принятие для него штыка.

7.62-мм облегченный автомат Калашникова АК со вторым образном шгык-ножа 6×2.

7,62-мм облегченный автомат Калашникова АК с легкой складной сошкой. Опытный образец.

Ставные традиции русской армии, наиболее ярко выраженные в метком афоризме А.В. Суворова: — Пуля — дура, штык — молодец-, почитали и в Советских Вооруженных силах. Руководство ГАУ целиком разделяло мнение известного военного теоретика и педагога генерала М.И. Драгомирова: «Как бы ружье ни было совершенно, даже и на 50 шагов промах вероятнее, чем штыком на шаг или полтора; и во всяком случае для действия последним нужно гораздо более бесстрашия, самоотвержения, чувства товарищества, чем для стрельбы, более отвечающей инстинкту самосохранения. Стрельба требует покоя, удар штыком — движения вперед, которое уже само по себе выражает чувство нашего превосходства над неприятелем. Перестреливаться можно часами и ничего не добиться, штык разом заставляет неприятеля дать тыл». В связи с этим, после ряда проведенных опытно-конструкторских работ, НИПСВО дало заключение о том, что: «в современных условиях штык по-прежнему является материальным представителем высшего напряжения воли к победе, поэтому штык должен быть и у автомата», для улучшения использования оружия в рукопашных схватках к автомату с деревянным прикладом принимают отъемный клинковый штык 2-го образца (изделие 6×2). Штык мог быть использован также и в качестве ножа.

На рукоятке монтировалось кольцо, которым штык надевался на муфту ствола, а также выступы для крепления на газовой камере. Фиксация штыка производилась защелкой с пружиной на упоре шомпола. В походном положении штык носился на поясном ремне в металлических ножнах. Масса штыка 2-го образца с ножнами -0,37 кг. Поскольку для веления подобной схватки требовалась особая физическая, техническая и психологическая подготовка личного состава в войсках вновь приступили к овладению рукопашного боя с использованием штыка и приклада.

Работая над своим автоматом, М.Т. Калашников пытался добиться улучшения своего оружия за счет повышения боевых характеристик, особенно кучности при стрельбе автоматическим огнем. Подобное желание вызвало к жизни в начале 1950-х гг. появление нескольких моделей опытных автоматов. В них стабилизации оружия при стрельбе попытались достигнуть за счет использования разнообразных конструкций дополнительных упоров, поскольку исследования показывали, что использование сошки на автоматах Калашникова повышает кучность стрельбы в 1,5–2 раза. Сначала появился опытный образец автомата АК 1950 г. выпуска с откидной одноногой сошкой-упором для стрельбы в положении лежа. Сошка-упор крепилась на дульной части ствола. В походном положении она складывалась под цевье.

7,62-мм облегченный автомат Калашникова АК-47 с дополнительным упором-рукояткой на цевье. Опытный образец.

7,62-мм облегченный автомат Калашникова АК с разложенной двуногой сошкой-упором. Опытный образец.

7.62-мм облегченный автомат Калашникова АК. Выпуск 1954–1957 гг.

Ему на смену пришел другой образец автомата Калашникова с дополнительной пистолетной деревянной рукояткой, размещенной под цевьем, в которую была вмонтирована телескопическая металлическая одноногая сошка, также служившая дополнительной опорой оружия при стрельбе лежа. В 1953 г. появились еще два варианта автомата — АК и АКС. снабженные легкими быстросьемными проволочными двуногими сошками, смонтированными на дульной части ствола. В походном положении сошка складывалась по бокам цевья и фиксировалась полозками по бокам колодки прицела. Полозки представляли собой штампованные загнутые по бокам металлические пластины, служившие для упора в грунт при стрельбе. Однако главным препятствием по принятию сошки являлось то обстоятельство, что при стрельбе из неустойчивых положений (с колена, стоя, на ходу и т. д.) ее не совсем удачная конструкция отрицательно влияла на обращение с оружием, ограничивая его огневую маневренность, создавая дополнительные неудобства во время ведения боя в окопах, траншеях и т. н. Поэтому данные работы конструкторов так и не вышли за рамки опытных образцов.

На основании предложений из войск и курсов «Выстрел» верхнюю антабку в автомате Калашникова перенесли с кольца цевья ближе к дульной части ствола — на газовую камеру, что исключило расшатывание цевья во время эксплуатации автомата. Большим переделкам вновь подверглись деревянные части автомата. Удешевлению их изготовления способствовали не только новая технология производства приклада и цевья, где березовые заготовки заменили плитами из березовой клееной фанеры, а ствольные накладки изготавливались теперь штамповкой из клееного шпона, но и более простое крепление приклада. Вместо обоймы приклада, использованной в предыдущем образце, вновь применили затыльник с двумя хвостовиками, но который теперь крепился к ствольной коробке не на заклепках (как в первой модели серийного АК 1949 г. выпуска), а стиркой. Подобная конструкция обеспечивала не только уменьшение себестоимости изготовления, но и делало само оружие более прочным в рукопашном бою. Наряду с этим возврат к старой испытанной схеме крепления приклада к ствольной коробке исключил расшатывание обоймы приклада, что в немалой степени повлияло на улучшение кучности боя из автомата Калашникова, сделав его более устойчивым во время стрельбы. Рассеивание при стрельбе из АК короткими очередями на дальности прямого выстрела (350 м) по грудной фигуре высотой 50 см стало составлять 0,3х0,4 м. что являлось неплохим результатом для подобного оружия, хотя эффективная стрельба на максимальную дальность 800 м из-за большого рассеивания пуль (1,9–2,7 м) была практически невозможна. У автоматов АКС на плечевом упоре металлического приклада появился ограничитель, предназначавшийся для предохранения цевья от повреждения упором в сложенном состоянии. Одновременно с этим была значительно улучшена и надежность работы автоматики, что достигалось как путем сокращения потерь энергии откатных частей на преодоление сил трения, обусловленных различными перекосами деталей, их невыгодными габаритами, так и улучшения параметров газоотводной системы, и. в частности, по диаметру газоотводного отверстия, радиальному поршневому зазору и запоршневому объему газовой камеры.

Затворная рама с затвором 7,62-мм облегченного автомата Калашникова АК. Выпуск 1954–1957 гг.

7.62-мм автомат Калашникова АКМ со штык-ножом 6×2 в ножнах. Выпуск 1953–1957 гг.

В результате большой работы по модернизации автомата Калашникова были улучшены как его конструкция, так и технология производства. Это привело к существенному повышению боевых и служебно-эксплуатационных качеств оружия, поскольку АК. обладая рациональной схемой устройства автоматики с перспективными резервами, имел большие возможности по дальнейшему конструктивно-технологическому совершенствованию. Снижение трудоемкости производства к 1954 г. привело к уменьшению расхода металла на 1.2 кг, а кроме того к резкому, почти в три раза, снижению его себестоимости — с 2002 до 676 рублей. Усовершенствованный вариант оружия поступил на вооружение Советской Армии уже в копне 1954 г. под обозначением «Облегченный 7,62-мм автомат Калашникова (АК)». а уже в следующем, 1955 г. Ижевский машиностроительный завод освоил выпуск третьей модели автомата Калашникова (индекс 56-А-212) с деревянным прикладом и АКС со складывающимся прикладом (индекс 56-А-212М). Масса автомата уменьшилась на 0,5 кг (с 4,3 до 3,8 кг), а общий вес оружия с носимым боекомплектом (180 патронов) снизился с 10,1 до 9,1 кг (масса автомата со снаряженным магазином — 4,3 кг). Основным, так и не устраненным, недостатком этого автомата оставалась низкая кучность при стрельбе непрерывным огнем.

В проведении работ по совершенствованию автомата в холе производства, а также в создании модернизированных образцов АК немалую роль, помимо М.Т. Калашникова, сыграла и специальная группа (переросшая в 1954 г. в единое конструкторское бюро), состоявшая из инженеров-конструкторов: В.В. Крупина, А.Д. Крякушина, В.И. Пущина, техника-конструктора Ф.В. Белоглазовой, копировщицы В.А. Зиновьевой, слесарей: Г1.П. Бухарина, Е.В. Богданова, фрезеровщика Г.Г. Габдрахманова; токаря А.Н. Бердышева, ложейника П.М. Пермякова. Наряду с ними большое участие в модернизации автомата Калашникова принимали как специалиста Ижевского машиностроительного завода, так и представители заказчика — Министерства Обороны, а также Министерства оборонной промышленности: В.П. Болтушкин, Т.Г. Левин, В.А. Харьков. Н.Ф. Куличков, Л.М. Охотников, А.Ф. Марков и многие другие.

Прицел НСП-2: а — общий вид, б — разрез 1 — диафрагма; 2 — электронно-оптический прибор: 3 — инфракрасный прожектор: 4 — корпус прицела; 5 — высоковольтный преобразователь: 6 — аккумуляторная батарея 3CЦ-25:7 — футляр аккумуляторной батареи с низковольтным преобразователем.

Наряду с модернизацией автомата Калашникова конструкторы пытались расширить его потенциальные возможности. Уже в 1954-55 гг. появились новые варианты автомата АКН/АКСН с возможностью установки на них подсветных ночных стрелковых прицелов НСП-2, которые позволят обнаруживать цели в ночное время или в сумерки и вести но ним прицельную стрельбу на дальностях от 150 до 250 м (в зависимости от условий погоды и времени года). Увеличение прицела 2,1-кратное. Прицел состоял из корпуса прицела. электронно-оптического преобразователя напряжения и аккумуляторной батареи ЗСЦ-25 в футляре. Электронно-оптический прибор и высоковольтный преобразователь монтировались в корпусе прицела, а аккумуляторная батарея и низковольтный преобразователь — в футляре. В прицеле НСП-2 питание инфракрасного прожектора с лампой-фарой мощностью 25 Вт. использовавшегося для подсветки цели, осуществлялось от аккумуляторной батареи, носимой в сумке на поясном ремне стрелка. Осевая линия света была равна 40000 свечей, а угол рассеивания — 6°. Для монтажа прицелов на автомате на левой стороне ствольной коробки винтами было закреплено основание кронштейна типа «ласточкин хвост», входящего в паз кронштейна корпуса прицела. Конструкция прицела предполагала использование подобного оружия для стрельбы из любых положений, как с места, так и во время коротких остановок при действиях в пешем порядке, в том числе лежа с руки, с колена, стоя. Однако, учитывая значительную массу прицела (обший вес автомата и НСП-2 — 8,18 кг; масса прицела с сумкой — 4,9 кг), наиболее эффективной являлась стрельба лежа или с колена с использованием различных предметов в качестве упора.

7,62-мм автомат Калашникова АКН с ночным прицелом НСП-2.

7,62-мм автомат Калашникова АКМСН с ночным прицелом НСП-2.

В середине 1950-х гг. в Советском Союзе по инициативе Министра Обороны СССР Г.К. Жукова были созданы разведывательно-диверсионные части и подразделения специального назначения ГРУ ПН Советской Армии. Задачи, стоящие перед этими частями, требовали и соответствующего оснащения разведчиков специальным оружием, обладающим не только высокой эффективностью стрельбы, но и возможностью его скрытного использования. Поэтому уже в 1956 г. в войска поступает еще одна, очень удачная модификация автомата Калашникова с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы (ИВС) конструкции инженера НИИ-61 Л.И. Голубева. В приборе для беззвучной и беспламенной стрельбы расширительного типа глушение звука достигалось не только снижением давления пороховых газов на дульном срезе, но и использованием патронов с дозвуковой скоростью пули. Стрельба из этого глушителя звука выстрела велась специальными патронами «УО» с уменьшенной начальной скоростью пули (270–295 м/с), созданными инженером этого же НИИ Г.М. Терешиным под руководством начальника отдела боеприпасов Б.В. Семина. Более тяжелая пуля нового патрона «УС» измененной конструкции имела в головной части стальной сердечник.

Ночной прицел НСП-2 на 7.62-мм автомате Калашникова АКМСН.

7,62×39 автоматный патрон образца 1943 г. с уменьшенной скоростью пули УС: а — патрон, б — пуля; 1 — оболочка; 2 — сердечник стальной; 3 — сердечник свинцовый. Пуля УО со стальным сердечником обеспечивала пробитие стальной каски на дальностях до 400 м. Вершинка пули окрашивалась в черный и зеленый цвета. Масса пули -12,5 г.

Прибор ПБС крепился на дульной части ствола на резьбовой посадке. Корпус ПБС состоял из двух полуцилиндров, соединенных между собой в задней част и двумя осями. На наружной поверхности полуцилиндров имелась резьба для соединения корпуса с головкой, которая и навинчивалась на ствол. Для предотвращения самоотвинчивания корпуса к одному из полуцилиндров была приклепана защелка в виде пластинчатой пружины. В полости каждого полуцилиндра располагалось 12 перегородок с полукруглыми вырезами для прохода пули, причем в первой перегородке крепился обтюратор, представлявший собой резиновую пробку, заключенную в металлическую обойму с фиксатором. Для стрельбы из автомата АК с ПБС также использовалась специальная прицельная планка с возможностью бокового смешения целика. На верхней плоскости планки имелись деления с цифрами от 1 до 10 и деление с буквой «П» для стрельбы обыкновенными патронами. А с обратной стороны планки (на нижней плоскости) были нанесены деления с цифрами от 1 до 4 для стрельбы патронами «УС». При выстреле пуля по вылету из канала ствола пробивала резиновый обтюратор, который, сжимаясь, замедлял истечение пороховых газов в корпус прибора. Газы, успевшие прорваться вслед за нулей в отсеки, образуемые перегородками, расширяясь, теряли скорость, не вызывая звука. Обтюратор обеспечивал надежную работу механизмов автомата до настрела 200 выстрелов, а после этого подлежал замене. Автомат АК с прибором ПБС позволял вести прицельный действительный огонь на дальностях до 400 м. В ночных условиях прицельная стрельба из АК с ПБС могла вестись с комплектом ночного стрелкового прицела НСП-2.

Появление подобного простого, но одновременно с этим и исключительно эффективного оружия, каким являлся АК с ПБС на вооружении разведывательных подразделений и частей специального назначения, позволило вывести советское специальное оружие вперед, поскольку у наших противников в то время еще не было штатного бесшумного автоматического стрелкового оружия, рассчитанного под мощный «промежуточный» патрон.

7,62-мм облегченный автомат Калашникова АК-47 с прибором для бесшумно-беспламенной стрельбы ЛВС.

Прибор для бесшумно-беспламенной стрельбы ИВС.

Прибор для бесшумно-беспламенной стрельбы ИВС в разобранном виде (разложенный на две части)

СВК

Помимо АКМ и РПК Калашников разработал и снайперскую винтовку, получившую обозначение СВК. Снайперская винтовка Калашникова была создана в двух вариантах. Первый образец имел приклад с полупистолетной шейкой и наплывом для щеки на его левой стороне. Ствольная накладка полностью скрывала газоотводный механизм винтовки. Второй вариант винтовки был создан с целью наибольшей унификации со стоящим на вооружении автоматом Калашникова. Он имел аналогичные АК приклад, пистолетную рукоятку управления огнём и цевьё. Конструкции ствольной коробки и крышки ствольной коробки, а кроме того, рычажка предохранителя и открытых прицельных приспособлений также повторяли детали известного автомата. Винтовка фактически представляла собой укрупнённый автомат Калашникова, доработанный под более мощный патрон 7,62×54 мм R, с УСМ, допускающим ведение только одиночного огня. Предохранитель-переводчик режимов стрельбы расположен на правой стороне ствольной коробки. Питание — из сменного коробчатого магазина секторной формы ёмкостью 10 патронов. Короткая крышка ствольной коробки и пазы в передней части затворной рамы позволяли снаряжать присоединённый магазин из обоймы. На ствольной коробке слева имеется кронштейн для крепления оптического прицела. Винтовка Калашникова 1959 г. имела разрезную ложу, включавшую деревянные приклад, цевьё и ствольную накладку. Однако в отличие от автомата и пулемёта, снайперская винтовка уступила в конкурсе системе Драгунова.

Смотрите также:

Принципы действия, способы запирания и затворные механизмы автоматического оружия

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ

В современном стрелковом оружии общий принцип действия механизмов можно описать следующим образом: освобождение фиксатора и отделение затвора от ствола; дальнейшее движение затвора назад при одновременном изъятии гильзы из патронника и выброс ее из оружия (при этом затор отводится до конечного положении и наводит ударный механизм); движение затвора вперед под действием возвратной пружины с одновременным захватом следующего патрона и подачей его в патронник: запирание ствола затвором и захват патрона выбрасывателем гильз; освобождение ударного механизма с помощью спускового устройства (при этом боек ударяет по капсюлю и воспламеняет горючее вещество); выстрел.

Далее весь цикл повторяется.

Представленный здесь в упрощенном виде принцип действия характерен для всех видов стрелкового оружия. Но все же имеются существенные различия в способах запирания, работе отдельных механизмов и принципах действия автоматики. По степени автоматизации стрелковое оружие подразделяют на автоматическое и неавтоматическое оружие. Используя неавтоматическое оружие, стрелок должен выполнять описанные выше операции вручную. В автоматическом оружии для этого используется энергия пороховых газов, высвобождаемая при выстреле.

Все автоматическое оружие по способу использование энергии пороховых газов подразделяют на две группы: оружие, в котором автоматическое действие достигается путем использования энергии отдачи, возникающей при выстреле; оружие, в котором автоматика приводится в действие давлением пороховых газов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, ПРИВОДИМОЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИЕЙ ОТДАЧИ

К этой группе относится как оружие, где энергия отдачи воздействует непосредственно на затвор, при вода тем самым в действие автоматику, так и оружие, где механизмы автоматики связаны с подвижным стволом.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ ЗАТВОРА

В таком оружии ствол жестко соединен с корпусом. При этом различают оружие со свободным затвором и оружие с полусвободным (заторможенным) затвором.В оружии со свободном затвором последний при стрельбе не связан со стволом, а только прижимается к нему с помощью возвратной пружины. Для того чтобы эта система с очень простой автоматикой функционировала безотказно, необходим достаточно массивный затвор и патрон с короткой гильзой, а давление пороховых газов при использовании такого патрона должно быть относительно небольшим, чтобы появилась возможность применения более коротких затворных систем.

Как только при выстреле в стволе поднимается давление газа, начинается откат затвора вместе с гильзой. За то время, которое пуля проходит по стволу, затвор сдвигается всего на 1-2 мм со скоростью от 4 до 6 м/с. Этого начального импульса достаточно, чтобы отвести затвор в крайнее заднее положение даже после того, как пуля покинула ствол. При этом сжимается возвратная пружина, которая снова возвращает затвор в переднее положение. В это время из магазина в патронник поступает следующий патрон, который воспламеняется при взаимодействии со спусковой системой.

Оружие с полусвободным (заторможенным) затвором действует по такому же принципу, но затвор в нем имеет меньшую массу и связан с корпусом подвижным элементом, который уменьшает его скорость. Полусвободные затворы иногда применяются в случаях, когда темп стрельбы данного оружия по техническим требованиям не должен быть высоким.

В оружии с обеими типами затворов не рекомендуется использование винтовочных патронов, так как в этом случае из-за повышенного давления пороговых газов скорость затвора становится слишком большой.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ СТВОЛА

К конструкциям с подвижным стволом относится оружие с длинным ходом и оружие с коротким ходом ствола.

В оружии с длинным ходом ствол и затвор перед выстрелом связаны друг с другом и находятся в переднем положении под действием возвратной пружины. После выстрела ствол и затвор, сначала под давлением пороховых газов, а затем под воздействием силы инерции, скользят назад и при этом сжимают возвратную пружину. После удара о заднюю стенку незначительного скольжения вперед затвор, удерживаемый спусковым механизмом, закрепляется в заднем положении. Ствол же под действием возвратной пружины возвращается в переднее положение, при этом гильза с помощью выбрасывателя извлекается из патронника и выбрасывается из оружия. Затвор двигается вперед, подает в патронник следующий патрон и запирает ствол. Орудие готово к следующему выстрелу.

Для систем с длинным ходом ствола характерна низкая скорость стрельбы. Причинами этого являются относительно большая масса подвижных частей и поочередное движение вперед ствола и затвора. Движение тяжелых частей, а также удары при их фиксации в переднем и заднем положении вызывают значительные колебания оружия, что отрицательно сказывается на плотности стрельбы, поэтому такие конструкции используются достаточно редко.

В оружии с коротким ходом ствола затвор отпирается уже после непродолжительного движения ствола. Для того чтобы в достаточной мере ускорить движение затвора после отпирания ствола, в механизм встраивают так называемые ускорители.

Автоматика в таком оружии работает чрезвычайно надежно и обеспечивает высокую скорость стрельбы при незначительной отдаче. По этой причине такая конструкция широко используется в станковых и крупнокалиберных пулеметах.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ, ОТВОДИМЫХ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНКЕ СТВОЛА

Стрелковое оружие этой системы имеет просверленное в стенке ствола отверстие (газовое отверстие). Когда пуля в стволе проходит газовое отверстие, через него часть пороховых газов попадает в газовую камору и давит на торцевую поверхность газового поршня, который отходит назад и воздействует на направляющий механизм затвора.

После непродолжительного свободного движения направляющего механизма на З-6 мм, он отпирает затвор и отводит его в заднее положение. При этом выбрасывается стреляная гильза и сжимается возвратная пружина. Из крайнего заднего положения затвор под действием возвратной пружины начинает движение вперед, захватывает следующий патрон, подает его в патронник и запирает ствол. Механизмы подобного типа могут иметь следующие конструктивные различия:

— система с фиксированным соединением между газовым поршнем и направляющим механизмом затвора (дли иным поршневым ходом);

— система со свободным соединением (коротким поршневым ходом):

— система без газового поршня.

Наиболее широко распространены системы с длинным поршневым ходом. По этому принципу действует часть автоматов и автоматических винтовок, а также почти все современные пулеметы.

Если необходимо зарядить оружие обоймой, тогда используют свободную связь между направляющим механизмом затвора и газовым поршнем. В устройствах с коротким поршневым ходом газовый поршень с помощью толкателя переносит кинетическую энергию на направляющий механизм, а затем под влиянием пружины толкателя возвращается в исходное положение. При этом газовый поршень движется только в пределах небольшого отрезка.

В устройстве без газового поршня пороховые газы через тонкое газовое отверстие воздействуют непосредственно на основание затвора, который при этом движется назад и приводит в действие механизм автоматики. Оружие этого типа характеризуется простотой конструкции и возможностью регулировать давление газа, воздействующего на подвижные части. По этому принципу сконструировано очень много видов стрелкового оружия.

2. СПОСОБЫ ЗАПИРАНИЯ

Под запиранием ствола понимают процесс соединения и затвора перед выстрелом. В целом к механизму запирания относятся ствол, затвор и корпус. Во время выстрела эти детали подвергаются большим динамическим нагрузкам и воздействию высоких температур.

В стрелковом оружии используют следующие способы запирания, зависящие от соответствующей конструкции:

— перекосом затвора,

— вращающимся затвором,

— вращающейся головкой затвора или муфтой,

— боевыми выступами,

— с помощью клина (шпонки),

— роликовом затвором.

Наименьшая группа запирающих частей задействована при использовании вращающегося затвора, вращающейся головки или муфты затвора. Конструктивно запирание вращением затвора или головки затвора является наиболее приемлемым. Поэтому этот метод запирания используется во многих видах оружия. Также при использовании предохранительных клапанов промежутки времени между запираниями достаточно велики. Но поскольку затвор с предохранительными клапанами имеет относительно простую конструкцию, современное оружие нередко оснащено этим типом затвора.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ЗАТВОРА

С помощью этих устройств затвор и ствол соединяются перед выстрелом и снова разъединяются после него. Запирание и отпирание затвора осуществляется в очень короткие промежутки времени, при высокой скорости движения частей затвора и под давлением пороховых газов, поэтому трение между отдельными подвижными частями достаточно велико. Для уменьшения их износа применяют особые технические меры.

Устройства для запирания и отпирания затвора являются специальной группой механизмов автоматического оружия. В книге мы подробно рассматриваем лишь наиболее распространенные конструкции, в которых для запирания и отпирания ствольного отверстия используется скользящее движение затвора в направлении основной оси.

В зависимости от вида отпирании (запирания)эти устройства подразделяются на:

— устройства с самооткрывающимся затвором;

— устройства с частично вынужденным отпиранием;

— устройства с вынужденным отпиранием.

К устройствам с самооткрывающимся затвором относятся конструкции, в которых пороховые газы воздействуют на основание гильзы и затвор и автоматика которых работает по принципу заторможенного затвора. В таких системах осуществляется торможение отпирания и запирания в период максимального давления пороховых газов.

Таким образом, кинетическая энергия затвора уменьшается при его движении в заднее положение Выход гильзы из патронника замедляется в период максимального давления пороховых газов. Тем самым предотвращается разрыв гильзы. Самоотпирающиеся затворы способствуют созданию простых конструкций оружия и позволяют использовать мощные патроны, для которых непригоден свободный затвор.

В случае частично вынужденного запирания давление пороховых газов также переносится на затвор, но отпирание затвора во время максимального давления паролевых газов ограничено движением автоматических частей. Тем самым замедляется движение затвора по отношению к стволу, а также уменьшается скорость извлечения гильзы. По причине сложности конструкции такие системы отпирания практически не используются.

В современном автоматическом стрелковом оружии чаще всего используются системы вынужденного отпирания. Отпирание затвора осуществляется здесь за счет использования кинетической энергии подвижных частей автоматики. Различают системы с ранним и поздним отпиранием затвора. Раннее отпирание завершается на том этапе, когда давление газа в стволе еще относительно высоко. Оно воздействует на затвор через гильзу и используется для функционирования автоматики. При раннем отпирании значительная часть кинетической энергии переносится непосредственно на затвор. При этом уменьшается сила, воздействующая на звенья механизмов. В этом отношении раннее отпирание является более приемлемым конструктивным вариантом. Кроме того, достигается высокая скорострельность, обусловленная более высокой скоростью движения отдельных частей автоматики. С другой стороны, высокая скорость экстракции гильз в этих системах делает невозможным использование более мощных патронов и предполагает целый ряд специальных технических мер, позволяющих уменьшить силу, с которой выбрасываются гильзы. Кроме того, при раннем отпирании следует учитывать возможность разрыва гильз. Такие недостатки существенно сокращают диапазон применения конструкции этого типа. Но, несмотря на это, она используется в особенности в скорострельном оружии, где с более сложной конструкцией соглашаются в интересах высокого темпа стрельбы.

Позднее отпирание происходит при относительно низком давлении газа в стволе, которое практически не имеет значении для функционирования автоматики, а кинетическая энергия переносится на затвор либо через газовый поршень, либо через ускоряющее устройство (система с коротким откатом ствола). В целом при этом возникают большие усилия в звеньях механизма, что оказывает отрицательное воздействие, как на долговечность частей, так и на плотность стрельбы.

К устройствам с вынужденным отпиранием относятся: устройства с запиранием клином; устройства с запиранием перекосом затвора; устройства с запиранием боевыми упорами или рычагом; устройства с вращающимся стержнем рукоятки; устройства с вращающимся затвором или стволом;

устройства с вращающейся головкой затвора или муфтой.

При запирании клином, с помощью наклонных положений затвора или ствола, рычага или вращающегося стержня рукоятки необходим (в зависимости от конструкции) большой промежуток времени между запираниями. Следствием этого может быть пластическая деформация частей или разрыв гильзы при выстреле. Поэтому такие устройства запирания, несмотря на простои их конструкции, используются все реже. При запирании наклонным положением ствола неизбежно воздействие большой силы трения, которая приводит к повышенном износу и торможению движения скользящих частей. Для смягчения ударов, возникающих в деталях механизма, и уменьшении их износа в некоторых типах оружия используют специальные амортизаторы (пружины или пластмассовые прокладки).

Наверное, самым приемлемым в настоящее время устройством вынужденного запирания является вращающийся затвор, используемый в стрелковом оружии Калашникова. Устройства такого типа, очень простые по конструкции и обладающие высокой надежностью, делают возможным запирание через непродолжительные промежутки времени и, прежде всего, подходят для использования в газо-зарядном оружии. Автоматическое стрелковое оружие с коротким откатом ствола преимущественно оснащают затворами с вращающейся головкой или муфтой.

3. ЗАТВОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Среди множества, типов затворных механизмов, в зависимости от вида движения затвора, можно выделить следующие: механизмы со скользящим (цилиндрическим) затвором;

механизмы с вращающимся затвором; механизмы со скользящим стволом.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЗАТВОРОМ

Чаще всего стрелковое оружие оснащено именно такими механизмами. Отпирание и запирание ствольного начала происходит при возвратно- поступательном движении затвора вдоль оси ствола. Движение затвора зачастую используется для приведения в движение всех основных механизмов и устройств оружия. По этой причине затвор часто называют движущей частью оружейной автоматики.

Механизмы для запирания и отпирания ствольного канала скользящим (цилиндрическим) затвором

Чтобы обеспечить равномерную работу всех механизмов «устройств оружия, движение затвора при запирании и отпирании ствольного канала должно быть как можно равномернее, без значительных ускорений. При заряжании скользящий затвор проходит относительно длинный обратный путь в краткий промежуток времени. Но если масса затвора и его ускорение сравнительно велики, то на части затвора воздействуют слишком большие динамические на грузки (удары). Поэтому затвор должен быть как можно легче, а расстояние, проходимое им при отпирании и запирании ствольного канала, как можно короче. Чем короче расстояние, тем равномернее работает автоматика оружия.

При движении затвора на его поверхности неизбежно в большей или меньшей степени действует сила трения, поэтому соприкасающиеся поверхности должны быть выполнены таким образом, чтобы сила трения оставалась небольшой и не увеличивалась из-за пыли и смазки, а затвор при движении получал кинетическую энергию, значительно превышающую силу трения.

Еще одним очень существенным компонентом является фактор времени. Для запирания или отпирания затвором ствольного канала нужна большая часть времени, предназначенного для автоматического цикла выстрела. Поэтому движение затвора должно быть точно согласовано с требуемым темпом стрельбы.

МЕХАНИЗМЫ С КАЧАЮЩИМСЯ ЗАТВОРОМ

В этом устройстве ствольный канал запирается и отпирается с помощью затвора, качающегося вокруг оси, перпендикулярной ствольному каналу. Затвор этого типа имеет очень короткий ход и незначительное ускорение при более равномерном движении, но его кинетической энергии недостаточно, чтобы обеспечить работу других механизмов и устройств автоматики. Для этого нужны дополнительные движущие элементы, например подвижный ствол, что, приводит к усложнению конструкции. По этой причине автоматическое оружие немалого калибра редко оснащают затвором такого типа.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ СТВОЛОМ

Если в оружии в качестве основного движущего элемента используется ствол, тогда можно вообще отказаться от затвора, что существенно уменьшает размеры оружия. Тем не менее, при движении ствола, из-за его большой массы, при стрельбе возникают сильные толчки, которые отрицательно влияют на плотность стрельбы. Эти недостатки значительно ограничили использование механизмов такого типа.

В современном стрелковом оружии широко применяются комбинированные механизмы, где скользящий ствол используется совместно с подвижным затвором.

В целом конструкции затворных механизмов выбираются в зависимости от принципа действия данного оружия. В газозарядных устройствах энергии пороховых газов воздействует через газовый поршень непосредственно на направляющий механизм затвора, таким образом, на него переносится часть полученной кинетической энергии. В устройствах с использованием энергии отдачи пороховые газы через гильзу патрона воздействуют непосредственно на затвор. В автоматическом оружии со скользящим стволом работа механизмов, осуществляется с помощью его кинетической энергии, полученной при отдаче.

Воллерт Г., Лидшун Р., Копенхаген В.