Военно Морские Силы Великобритании (Англии)

Великобритания, страна вписавшая свое имя в историю, благодаря своему Королевскому Флоту. Для того чтобы объяснить их структуру, историю и общие характеристики лучше разделить эту статью на пункты.

Официальной датой образование Королевского военно-морских сил считается 1717-ый год, год образование парламентского королевства (после гражданской войны Великобритании 1642-1651 гг.), строй правление, которым Великобритания пользуется по сей день. Однако первые военно-морские силы были созданы еще в конце девятого века, между 871-899 годами. Король Вессекса Альфред впервые использовал флот для защиты королевства. До тринадцатого века боевые судна использовались для защиты прибережных территорий. Первое морское сражение Британского флота произошло в морском сражение «Слуиз» 1340-го года. В шестнадцатом веке, во время правления королевы Елизаветы Первой, военно-морские силы стали основным родом войск Великобритании.

Несмотря на то, что Великобритания морская страна, флот Англии еще долгое время не мог получить статус сильнейшего в мире. Сильные флотилии Франции, Испании, Португалии, Османской Империи тормозили развитие Королевского флота. Так продолжалось до восемнадцатого века. Гражданская Война построила новый строй в стране, после чего Великобритания стала развиваться быстрыми темпами во всех направлениях. Впервые название «Королевский Флот» было использовано как раз после гражданской войны, во время правления Короля Чарльза III-го.

Впоследствии поисков новых торговых путей, человечество узнало о существование Америки. Началась активная борьба за колонии всеми державами того времени. Благодаря своевременному развитию морского флота, Великобритания смогла провести успешную колониальную компанию. В итоге чего, оппоненты Великобритании в лице Испании и Франции создали коалицию против нее. Решающее сражение произошло 21-го октября 1805-го года при морском сражение «Трафалгар», где Флот Англии во главе с Адмиралом Нельсаном нанесли позорное поражение силам коалиции. В составе Королевского флота было 21 боевой корабль, в то время как коалиция 39 кораблей. Особенность этого сражение в том, что после него Великобритания стала сильнейшей морской державой в мире и разрушила идею Наполеона по захвату Великобритании. Более того морское сражение «Трафалгар» считается одним из трех великих морских сражений в истории. После этого ничего не могло остановить Великобританию в их колониальной компании и получение статуса «Империи, над которой не садится солнце». Такое положение дел продлилось вплоть до Первой Мировой Войны.

Силы и планы сторон

Развёрнутый для действий против Малайи (операция «Е») 2-й флот вице-адмирала Кондо Нобутаке именовался «Разведывательными силами» и состоял только из крейсеров и эсминцев. Непосредственно для операции были выделены 4-я и 7-я дивизии крейсеров и вся 3-я эскадра эсминцев (11-й, 12-й, 19-й и 20-й дивизионы) — 5 тяжёлых и 2 лёгких крейсера, а также 14 эсминцев, объединённые в Южные экспедиционные силы. Общее командование ими и всей десантной операцией осуществлял контр-адмирал Одзава Дзисабуро.

Вице-адмирал Кондо Нобутаке history.navy.mil

Десантные силы состояли из трёх конвоев с передовым отрядом 25-й армии генерал-лейтенанта Ямаситы Томоюки — будущего «Тигра Малайи»:

- 11 транспортов в сопровождении 4 эсминцев («Асагири», «Амагири», «Югири» и «Сагири», на последнем размещался штаб всей высадки) — в Сингоре на территории Таиланда;

- 5 транспортов в сопровождении 3 эсминцев («Синономэ», «Сиракумо» и «Муракумо») — в Патани на территории Таиланда, в 65 милях к югу от Сингоры;

- 3 транспорта в сопровождении лёгкого крейсера «Сендай» и 4 эсминцев («Исонами», «Уранами», «Сикинами» и «Аянами») — в Кота-Бару на севере Малайи.

Кроме того, 8 транспортов шли без прикрытия эсминцев и высаживали десанты в отдельных пунктах на побережье Сиамского залива севернее места высадки основных сил: у перешейка Кра (один транспорт), в Прачуапе (один транспорт), в Чумпхоне (два транспорта), возле Бандона (один транспорт) и возле Накхона (три транспорта).

В общей сложности в высадке участвовало 28 транспортов, лёгкий крейсер, гидроавиатранспорт и 11 эсминцев. Для охраны соединения тяжёлых крейсеров, обеспечивавших ближнее прикрытие операции, у Одзавы оставался лёгкий крейсер и три эсминца.

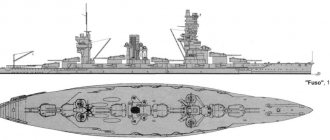

Линейный крейсер «Конго». Вид и схема бронирования по состоянию на начало 30-х годов, после первой модернизации «Бриз», 1995, №4

Для боевой устойчивости Кондо также получил половину 3-й дивизии линкоров — старые линейные крейсера «Конго» и «Харуна» в сопровождении ещё десятка эсминцев. Эти корабли вместе с тяжёлыми крейсерами «Атаго» (флагман Кондо) и «Такао» оставались под его личным командованием. Японские линейные крейсера (современники «Рипалса») имели несколько более мощную артиллерию и броню, но чуть меньшую скорость.

Тягаться с новейшим «Принс оф Уэлс» они не могли, вдобавок Кондо считал, что вторым британским линкором является однотипный «Кинг Джордж V». Поэтому на победу в линейном бою он не надеялся и держал свои главные силы у восточного побережья Индокитая, не выходя из-под истребительного «зонтика». В то же время тяжёлые крейсера Одзавы, осуществлявшие прикрытие десантного соединения, в дневном бою имели малое значение и вряд ли смогли бы противостоять даже одному «Ривенджу». Единственным их шансом была торпедная атака в тёмное время суток.

Таким образом, адмирал Филлипс имел решающее превосходство в линейных силах. При этом он мог бы выделить «Ривендж» непосредственно для атаки конвоев, которые все равно уступали в скорости старому сверхдредноуту. Единственной его проблемой являлась острая нехватка эсминцев — но их не хватало и Одзаве, которому эсминцы требовались для сопровождения транспортов.

Контр-адмирал Одзава Дзисабуро в Сайгоне, 16 ноября 1941 года Wikimedia Commons, PD-JAPAN-oldphoto

История морского флота Англии

Первыми военными кораблями Англии были гребные. На их место со временем пришли парусные корабли, которыми Великобритания пользовалась долгое время. С появлением технологии паровых машин, Адмиралтейство обратили на это свое внимание и в начале девятнадцатого века начали постройку боевых кораблей на паровых двигателях. Первым боевым судном с паровым двигателем является «Комет». Со временем параходофрегаты перешли с колесной системы хода на винтовую систему. Для этого они провели тест на мощность, где винтовые корабли показали свое превосходство. Первым большим винтовым боевым судном является фрегат «Агамемн», на борту которого было 91 корабельного орудие. Первый броненосец «Вариор» появился в 1860-ом году. В 1870-х годах с появлением торпед и морских мин, появились первые миноносцы и эсминцы. Благодаря своей развитой отрасли кораблестроение в отличие от других стран, Великобритания не имела особых проблем с постройкой кораблей и их содержанием. Однако после экономического роста других стран, Адмиралтейство ввело Двухдержавный стандарт, в следствие чего Королевский Флот должен был быть сильнее двух любых флотов мира вместе взятых. Это привело к замедлению развития мощи Великобританского Флота. 1890-х годах началась эпоха линкоров, в которой Великобритания имела весомое преимущество над остальными державами благодаря своим линкорам с 12-и дюймовыми корабельными орудиями. Однако появление подводных лодок в начале двадцатого века развеяли все мысли о преимуществе линкоров. Первая подводная лодка «Холланд I» была построена и спущена в 1901-ом году. Длина этого типа подводных лодок «7» была 19,3 метра.

Королевский Флот во время Первой Мировой Войны

Во время Первой Мировой Войны Королевский Флот еще был самым сильным в мире. Благодаря успешным военным действиям неоднократно одерживал победу в таких сражениях как в Гельголандской Бухте, при Коронеле, Фолкленский, у Доггер-Банки и конечно же в Ютландском. В последнем из перечисленных сражений Великобритания лишила всех надежд Германии на успех в море. В 1914-ом году Королевский Флот уничтожил Восточно-Азиатскую флотилию Германии. Более того военно-морской флот являлся основным защитником торговых судов своих союзников.

Другой важной стороной времен Первой Мировой Войны является использование авиации и строительство гидроавианосцев. Первый гидроавианосец «Аргус» был построен в 1918-ом году.

Королевский Флот во время Второй Мировой Войны

После Первой Мировой Войны настало время проповедей Вилсона о всемирном мире, впоследствии чего были подписаны «Вашингтонское» соглашение и «Лондонские» соглашения, ограничивающие страны в наличие флота. В связи с этим Великобритания встретила реальные проблемы, вследствие чего ей пришлось уменьшить размер своего флота.

Несмотря на ограничивающие соглашения, Великобритания вошла во Вторую Мирою Войну одним из лидеров в военно-морском показателе. Королевский Флот сыграл огромную роль в остановке фашисткой Германии, не дав последней захватить Великобританский остров. Более того военно-морские силы Британии снабжали провизиями Мальту, Северную Африку, Италию (после смерти Муссолини); проводили артиллерийскую поддержку и перекрывали стратегически важные места.

Королевские морские силы понесли реальные потери во время Второй Мировой. Успешные действия немецкого флота, в частности субмарин, потопили авианосец «Арк Роял», около 10 крейсеров, 20 эсминцев, 25 фрегатов и многие другие второстепенные военные корабли.

Королевский Флот Англии во время «Холодной» Войны

После серьезных потерь во Второй Мировой, Королевский Флот потерял статус морской державы. Безопасность Северо-Атлантического региона перешли на плечи Соединенных Штатов. Однако политика Черчилля, а затем и последователей старались восстановить былую мощь боевых кораблей. Таким образом в 1950-х и 1960-х годах Великобритания начала масштабную постройку боевых кораблей: 2 авианосца типа «Одейшес», 4 авианосца типа «Центавр», фрегаты типа «Линдэр» и эсминцы типа «Коунти». Впоследствии чего Великобритания перегнала морскую военную мощь Советского Союза. Однако Реформы 1964-го года уменьшили значимость флота, включили Адмиралтейство в состав Министерство Обороны и вывели флот с Суэцкого канала.

Во время Холодной Войны Королевский Флот был задействован во многих региональных кризисах: Ирано-Иракская Война 1962-го года, кризис в Таньганьики в 1964-ом году, кризис в Индонезии 1964-66 гг, Тресковые Войны 1965-го года и Фолелендская Война. Последняя показала мощь ВМС Великобритании.

Почему накануне Второй мировой Британия была не готова к борьбе с немецкими субмаринами

В 1945 году после капитуляции Германии закончилась и битва за Атлантику, ставшая одним из самых масштабных сражений в морской истории. В ходе этого противостояния силы стран Оси пытались оспорить морское господство Великобритании и ее союзников по антигитлеровской коалиции и установить блокаду Британских островов, опираясь в первую очередь на возможности немецких подлодок. К окончанию войны британские противолодочные силы находились на пике своего могущества. В их распоряжении были тысячи самолетов и кораблей, способных уничтожать субмарины и защищать от их нападений конвои. Этому способствовали и современные средства вооружения и обнаружения: противолодочные самонаводящиеся торпеды, глубинные бомбы с усовершенствованной взрывчаткой – торпексом, реактивные бомбометы «Хеджхог» и «Скуид», а также усовершенствованные сонары и радары.

Однако в начале войны британская противолодочная оборона (ПЛО) находилась в достаточно жалком состоянии. Несмотря на ужасный опыт подводной войны в Первую мировую, Великобритания умудрилась не подготовиться к новым боям с субмаринами. Подводники кайзера в свое время крайне ловко наносили тяжелые удары судоходству Антанты и нейтральных стран. С 1914‑го по 1918 год они отправили на дно 4837 судов общим тоннажем свыше 11 миллионов брутто-регистровых тонн. Но, как оказалось, эти потери мало чему научили правительство Великобритании и ее адмиралтейство. Пребывая в уверенности, что подобное не повторится, англичане в межвоенный период не озадачились как следует совершенствованием своих средств ПЛО. «Профиль» проанализировал причины неудач британских противолодочников в первые годы Второй мировой.

Долой субмарины!

После окончания войны союзники по Антанте попытались упрочить мир путем заключения договоров. Вновь начались разговоры о разоружении. В практическую плоскость их удалось перевести в сфере морских вооружений – наиболее затратных для таких морских держав, как Великобритания, США и Япония. Участники Вашингтонской конференции (1921–1922 годы) условились о существенном сокращении своих ВМС. Кроме того, Лондон ратовал за снятие с вооружения подводных лодок и запрет их строительства, но поддержки не нашел. Ему удалось лишь добиться установки лимита общего тоннажа подлодок для каждой страны. К примеру, в английском и американском флотах он составил 90 000 т, для остальных стран-участниц по 45 000 т.

Англичане не оставили попыток запретить субмарины. Но и на конференциях в Женеве и Лондоне их ждала неудача. Тем не менее на Лондонской конференции 1930 года были выработаны жесткие правила действий подлодок против торговых судов. Согласно 22‑й статье Лондонского договора, субмарины могли действовать, только руководствуясь международным правом. Им запрещалось топить торговые суда без остановки и досмотра, не обеспечив безопасность их командам и пассажирам (спасательные шлюпки безопасным местом не считались). Исключения были сделаны лишь для конвоев или в случае, если торговое судно отказывалось останавливаться, чем препятствовало досмотру.

После принятия этих правил Великобритания успокоилась, решив, что ужасы подводной войны остались в прошлом. Вера англичан в силу договора была столь велика, что в 1935 году Лондон и Берлин заключили соглашение, позволявшее Гитлеру официально включить в состав флота подлодки, общий тоннаж которых, впрочем, жестко лимитировался уровнем 45% от тоннажа британского подплава. Таким образом, Великобритания сама позволила Германии нарушить условия Версальского договора, в принципе запрещавшего немцам иметь любые субмарины.

«Владычица морей» Британия на удивление плохо подготовилась к подводному противостоянию с Германией. Ситуация улучшилась лишь на рубеже 1941–1942 годов. На фото: машинное отделение британской субмарины

Print Collector / Vostock photo

Невыученный урок

Полагая, что новой подводной войны опасаться не стоит, а заодно экономя таявший в условиях мирового кризиса и общего ослабления империи военный бюджет, Великобритания не слишком стремилась развивать ПЛО. И это вполне соответствовало концепции разоружения, повлекшей за собой сокращение средств, выделяемых на развитие флота. Впрочем, нельзя сказать, что англичане вообще ничего не делали. Но сделанного было явно недостаточно, чтобы в случае войны защитить морские коммуникации от подводной угрозы. Рассмотрим подробнее противолодочное вооружение и средства, которыми обладала Великобритания к началу Второй мировой.

Противолодочные корабли

Во время Первой мировой британский флот имел сотни эсминцев, но к середине 1920‑х от большинства из них мало что осталось. В 1927‑м адмиралтейство начало строительство современных кораблей, получив к 1939‑му 109 новых эсминцев. Но часть из них была передана Канаде или переделана в минзаги, что сократило общее число эсминцев до 91 единицы. Британский флот имел также около 60 устаревших кораблей этого класса. В итоге к началу войны в его составе было чуть больше полутора сотен эсминцев, разбросанных по всему земному шару. Большинство из них не предназначалось для защиты судоходства и сопровождения конвоев, так как современные корабли были нужны для охраны линкоров и авианосцев, разведки и других задач.

Несколько скрашивали ситуацию шлюпы – так классифицировались специализированные эскортные суда. Кораблей этого класса у англичан было около 30. Вместе с частью старых эсминцев шлюпы должны были составить основу эскортных сил океанских конвоев. Таким образом, на эту задачу британский флот мог выделить не более полусотни военных кораблей. Охрана же каботажного судоходства становилась задачей мобилизованных траулеров, оснащавшихся пушками и глубинными бомбами. В адмиралтействе понимали, что в случае войны этих сил не хватит для обеспечения безопасности британского судоходства. При этом страна критически зависела от импорта по морю. Поэтому в 1939‑м на верфях строились более 70 кораблей: эскортные миноносцы типа «Хант» и корветы типа «Флауэр». Первые предназначались для эскортирования конвоев в океане, вторые – для охраны прибрежного судоходства. Но к началу войны строительство и тех, и других было еще далеко от завершения.

Иначе говоря, ВМС Великобритании обладали лишь минимумом противолодочных кораблей для защиты судоходства от нападения субмарин. Но может быть, им могли помочь Королевские военно-воздушные силы?

Английские пилоты на борту авианосца

Print Collector / Vostock photo

Противолодочная авиация

Во время Первой мировой только одна немецкая подлодка была уничтожена с воздуха, тем не менее британские военно-морские специалисты оценили перспективы создания противолодочной авиации. Но на практике сделано было мало. В результате реформ 1936 года Королевские ВВС были разделены на командования: бомбардировочное, истребительное и береговое. В задачи последнего входила борьба с подлодками. К сентябрю 1939‑го береговое командование имело в своем подчинении три сотни самолетов. Однако лишь три эскадрильи были укомплектованы современными машинами: две эскадрильи летающих лодок «Шорт Сандерленд» и одна – бомбардировщиков «Хадсон».

Несмотря на бытовавшее мнение, что береговое командование способно эффективно выполнять функции противолодочной обороны, в реальности все оказалось иначе. После начала войны выяснилось, что подготовка была совершенно недостаточной, и это неудивительно, если учесть, что развитие этого направления замыкало список приоритетных задач министерства авиации. Современных самолетов не хватало, они не были оснащены средствами обнаружения субмарин и подходящим оружием для атаки на них. Летчики берегового командования были плохо подготовлены для выполнения задач. Не лучшим образом обстояло дело и с авиацией корабельного базирования.

Адмиралтейство полагало, что авианосные группы станут грозным противником для подлодок. Предполагалось, что авианосец, сопровождаемый современными эсминцами, способен контролировать огромную территорию: его самолеты могут обнаруживать и атаковать субмарины или сообщать о них эсминцам, наводя на цель. Однако из шести находившихся в строю авианосцев Королевского флота лишь один был современным, а палубная авиация состояла всего из 175 самолетов: 150 старых бипланов‑торпедоносцев и 25 новых пикировщиков. Основной упор в подготовке ее летчиков делался на атаки больших надводных кораблей, а не на поиск и уничтожение подлодок.

Субмарины

В годы Первой мировой английские субмарины успешно охотились на немецкие подлодки, поэтому адмиралтейство рассчитывало в случае новой войны использовать их в противолодочных патрулированиях в Северном море. Но, как и в других случаях, здесь дела обстояли не лучшим образом. В 1919 году британский флот имел 122 подлодки. В межвоенное время их количество сократилось до 57, из которых лишь 18 находились в метрополии. Как и палубных летчиков, подводников готовили в первую очередь к атакам крупных кораблей. Поэтому они хорошо освоили полный носовой залп (6–8 торпед веером), а вот стрельбы меньшим числом торпед практически ими не отрабатывались. Адмиралтейство не расценивало вражескую подлодку как крупную цель и разрешало тратить на нее только 2–4 торпеды, при этом приемы стрельбы малым числом торпед сильно отличались и требовали отдельной подготовки.

Чем искать, и как топить?

Создание в Великобритании гидролокатора «Асдик» стало настоящим прорывом в ПЛО. С его помощью корабль впервые получил возможность обнаружить субмарину под водой. Но обслуживание прибора требовало от операторов хорошей подготовки, которую до войны получили не все. Адмиралтейству удалось оборудовать до войны «Асдиками» 185 кораблей, 100 из которых были современными эсминцами. Оставшаяся часть пришлась на долю шлюпов, траулеров и устаревших эсминцев, выделенных для конвоев. Однако возможности этого чудо-прибора нивелировались несовершенством глубинных бомб.

Главным противолодочным оружием британцев была «бочка» – глубинная бомба характерной формы, скатываемая с направляющих в кормовой части корабля. Со времен Первой мировой она «потолстела», увеличив заряд со 140 до 230 кг ТNT, но на этом ее эволюция завершилась. «Бочка» не могла быстро достичь нужной глубины и места взрыва при сбросе с кормы корабля. Несмотря на внушительное количество взрывчатки, «бочка» не была панацеей в борьбе с подлодками. Их корпус был настолько прочен, что ущерб ему мог нанести лишь взрыв в 3–6 м от субмарины. Так как лодка уклонялась движением после каждого сброса «бочек», достичь такого результата получалось очень редко. Сами же англичане долго пребывали в заблуждении, что субмарину уничтожает разрыв бомбы в 20 м от нее. До войны они также не додумались изменить корпус глубинной бомбы для ускорения ее погружения, снабдить более мощным ВВ и создать для нее бомбометы.

Еще хуже дело обстояло с вооружением противолодочных самолетов. Для них создали авиабомбы со взрывателем-вертушкой, которыми они должны были атаковать субмарины в надводном положении или во время погружения. Но проку от этого оружия было мало, поскольку точно попасть такой бомбой в подлодку удалось бы лишь при невероятной удаче. Попытки же сбрасывать с самолетов «бочки» также не давали результата. Не имея стабилизаторов и аэродинамической формы, они летели по непредсказуемой траектории, а при ударе о воду часто раскалывались. В результате британские пилоты предпочитали вылетать на противолодочное патрулирование с обычными авиабомбами. Созданием же специальных авиационных глубинных бомб до войны в Великобритании никто не занимался.

Нечто подобное происходило и со средствами обнаружения подлодок в надводном положении. Лишь с середины 1930‑х Великобритания начала активно разрабатывать радарное оборудование. Еще до начала войны ее ученым удалось создать прибор для самолетов и кораблей, но он был далек от идеала. В результате авиационные и корабельные радары мало помогали в поиске подлодок – им не хватало мощности, чтобы находить цели такого размера. Эти приборы требовали усовершенствования, но до войны основные силы были брошены на создание сети береговых радиолокационных станций, нужных для наводки истребителей на вражеские бомбардировщики, атакующие цели на островах.

Гибель авианосца «Корейджес», потопленного немецкой подлодкой в 1939 году, стала настоящим шоком для Британии. Вместе с кораблем погибли 518 моряков

Shutterstock / Fotodom

Не было счастья, да несчастье помогло

Резюмируя, можно констатировать: Великобритания была плохо готова к защите своих коммуникаций и судоходства от нападений подлодок. Великая морская держава полагала, что кошмар подводной войны не повторится, и не совершенствовала средства ПЛО. Лондон позволил Германии иметь подводные лодки, запрещенные Версальским договором. Убежденные в невозможности реванша, англичане даже не обратили внимания на публикацию книги командующего подводными силами Рейха Карла Деница, где тот выступал за тоннажную войну и доказывал возможность эффективных действий лодок в британских водах в условиях противодействия.

Гром грянул, когда после начала войны немецкие подводники наглядно указали англичанам на их ошибки. Десятки потопленных торговых судов, гибель авианосца «Корейджес», прорыв U‑47 Гюнтера Прина в главную базу британского флота Скапа Флоу в 1939‑м и успехи подлодок Деница в 1940–1941 годах стали плодами этих ошибок. Однако парадоксальным образом Германия сама дала время Великобритании на их исправление. На протяжении двух лет Рейху просто не хватало субмарин, чтобы, воспользовавшись предоставленной англичанами форой, организовать подводную блокаду. Начав войну с 50 боевыми субмаринами, немцы теряли их в боях и смогли выйти на показатель в полусотни подлодок лишь к концу 1941‑го. Кроме того, все это время немецкие торпеды оставляли желать лучшего.

Тем не менее в первые годы войны Германия даже небольшим количеством боеготовых подлодок смогла нанести ряд болезненных ударов по британскому судоходству. Великобритания же могла только обороняться имеющимися у нее силами. Поэтому слова Черчилля о том, что битва за Атлантику для Великобритании по-настоящему началась в 1941–1942 годах, звучат справедливо. До этого времени она лишь могла исправлять ошибки, допущенные до начала войны. Вполне возможно, англичане могли бы избежать многих потерь, прояви Лондон прозорливость и предусмотрительность, но учиться пришлось уже во время войны.

Десант выходит в море

4 декабря огромный японский конвой в составе 28 транспортов, лёгкого крейсера «Сендай» (флаг контр-адмирал Хасимото), гидроавиатранспорта «Камикава-мару», 10 эсминцев, 6 тральщиков и 3 охотников за подлодками вышел из порта Сама на оккупированном китайском острове Хайнань.

6 декабря конвой обошёл мыс Камао (крайнюю южную точку Индокитая) и развернулся на запад. В 12:12 разведывательный «Гудзон» австралийца Рэмшоу обнаружил в точке 7º51’ с.ш., 105º 00’ в.д. три корабля, шедших курсом 310º. В 12:46 Рэмшоу сообщил, что в точке 8º 00’ с.ш., 106º 08’ в.д видит 25 кораблей в сопровождении 6 крейсеров и 10 эсминцев, идущих курсом 270º градусов. Наконец, в 18:35 в точке 8º00’ с.ш., 102º 30’ в.д были обнаружены крейсер и транспорт, причём крейсер (в действительности это был авиатранспорт) открыл огонь по «Гудзону».

7 декабря в 8:30, достигнув условной точки «С» в Сиамском заливе, отряды транспортов разошлись веером, направляясь к намеченным пунктам высадки. В это время над конвоем появилась британская «Каталина», однако она сразу же была атакована поплавковым разведчиком Аити E13A, запущенным с катапульты «Камикава-мару». Пулемётная очередь разбила радиостанцию, и экипаж «Каталины» не сумел передать в Сингапур информацию, которая имела шанс повлиять на исход операции. Через четверть часа «Каталина» была сбита армейским истребителем Накадзима Кi-27 из воздушного прикрытия конвоя, и долгое время считалась пропавшей без вести. Погода в этот день испортилась, и адмирал Филлипс остался без «глаз».

Вечером 7 декабря по три эскадрильи авиакорпусов «Михоро» и «Гензан» вылетели для бомбардировки Сингапура, однако эскадрильи «Гензана» попали в шторм и вернулись на базу. В 23:45 южный конвой подошёл к малайскому порту Кота-Бару — крейсер «Сендай» и 4 эсминца открыли огонь по месту высадки. До атаки на Пёрл-Харбор оставалось ещё около часа.

Японский поплавковый разведчик E13 A-2 с гидроавианосца «Камикава-мару» airwar.ru

Через час транспорты «Авадзисан-мару», «Аятосан-мару» и «Сакура-мару» начали разгрузку, используя собственные шлюпки, а также тральщики W-2, W-3 и охотник Ch-9. В 02:10 корабли были атакованы семью «Гудзонами» из 1-й австралийской эскадрильи, причём «Авадзисан-мару», на котором находился штаб 5-й пехотной дивизии генерал-майора Такуми Хироси, был повреждён, отбуксирован к берегу и впоследствии брошен; два других транспорта также получили повреждения.

Лишь в 4 часа ночи три эскадрильи японских бомбардировщиков обрушили бомбы на Сингапур, его аэродромы и гражданскую гавань. Налёт показал отвратительную организацию британской ПВО: хотя стационарные РЛС вовремя обнаружили появление вражеских самолётов, зенитная артиллерия оказалась не подготовлена к ведению огня. Как осторожно пишут Ричардс и Сондерс, «на неоднократные запросы по телефону открыть огонь ответа часто не поступало. Воздушная тревога в городе не была объявлена до тех пор, пока командование военно-воздушных сил не обратилось по этому вопросу к губернатору Сингапура». В боевой готовности находились всего три самолёта «Буффало» из состава 453-й австралийской эскадрильи, базировавшейся на аэродром Сембаванг, но разрешение на взлёт им дано не было. Даже приказ на открытие огня зенитной артиллерией не был вовремя выполнен из-за отвратительной связи и плохой работы службы ВНОС Сингапура.

Боевой эффект от налёта был незначительным — большинство погибших (всего — 61 человек) являлись гражданскими лицами, на аэродроме Тенга оказались повреждены три «Бленхейма». В 4:13 из Адмиралтейства в Лондоне наконец-то пришёл приказ: «Немедленно приступить к боевым действиям».

Удачный налёт британских бомбардировщиков и сопротивление размещённой в Кота-Бару индийской пехотной бригады не смогли воспрепятствовать высадке. Днём бригада сообщила, что противник обошёл её фланги, и она вынуждена оставить позиции на берегу. Высадка остальных десантных сил на территории Таиланда не встретила никакого сопротивления.