История создания

Начало созданию береговых войск было положено еще в конце XVII столетия, когда формировался регулярный флот России. В 1703 г. был основан город Санкт-Петербург, и тогда остро встал вопрос о защите города со стороны моря. Форт Кроншлот и Кронштадтская крепость стали основой береговой обороны.

Впервые на русском флоте команда морских пехотинцев была сформирована на базе экипажа парусника «Орел» в 1698 г. После успешного боя со шведской флотилией 27 ноября 1705 года Петр I издал указ о создании первого «полка морских солдат».

В полку было два батальона, в каждом батальоне по пять рот, в роте — 125 солдат. Общее количество командного состава: 45 штаб- и обер-офицеров, 70 унтер-офицеров; рядового состава — 1250 человек. На вооружении у офицеров были пистолеты и шпаги, а унтер-офицеры и рядовые использовали ружья с багинетами (прообразами ружейных штыков).

Морские полки с честью участвовали во всех войнах России. В годы Первой и Второй мировых войн морские солдаты провели ряд блестящих десантных операций.

Основные задачи Береговых войск ВМФ

Береговые войска (БВ) — род сил Военно-морского флота, предназначенный для прикрытия сил флотов, войск, населения и объектов на морском побережье от воздействия надводных кораблей противника; обороны военно-морских баз и других важных объектов флотов с суши, в том числе от морских и воздушных десантов; высадки и действий в морских, воздушно-морских десантах; содействия сухопутным войскам в противодесантной обороне десантоопасных районов морского побережья; уничтожения надводных кораблей, катеров и десантно-транспортных средств в зоне досягаемости оружия.

Береговые войска включают 2 рода войск: береговые ракетно-артиллерийские войска и морскую пехоту.

Каждый род войск решает определенные целевые задачи самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск БВ и сил ВМФ, а также с соединениями и частями других видов Вооруженных Сил и родов войск.

Основными организационными единицами БВ являются бригады, батальоны (дивизионы).

Оснащены БВ преимущественно вооружением и техникой общевойскового типа. Имеют на вооружении береговые ракетные комплексы (БРК) противокорабельных управляемых ракет, стационарные и подвижные артиллерийские установки, предназначенные для поражения морских и наземных целей, специальные (морские) средства разведки и др.

Современное состояние системы ПВО России

На написание этой статьи меня во многом подвигли чрезмерные ура-патриотические настроения значительной части посетителей уважаемого мною сайта «Военное обозрение», а также лукавство отечественных СМИ, регулярно публикующих материалы о невиданном с советских времён усилении нашей военной мощи, в том числе ВВС и ПВО.

Например, в ряде СМИ, в том числе и на «ВО», в разделе «Новости» не так давно был опубликован материал под названием: «Две дивизии ПВО приступили к охране воздушного пространства Сибири, Урала и Поволжья».

В котором говорится: «Помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин заявил, что две дивизии противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство, приступив к охране воздушного пространства Сибири, Урала и Поволжья.

«Дежурные силы двух дивизий противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство по прикрытию административных, промышленных и военных объектов Поволжья, Урала и Сибири. Новые соединения сформированы на основе новосибирской и самарской бригад воздушно-космической обороны», — приводит его слова РИА «Новости».

Боевые расчеты, оснащенные зенитными ракетными системами С-300ПС, будут прикрывать воздушное пространство над территорией 29 субъектов РФ, которые входят в зону ответственности ЦВО».

У неискушенного читателя после такой новости может сложиться впечатление, что наши зенитно-ракетные части ПВО получили качественное и количественное усиление новыми противовоздушными комплексами.

На практике в данном случае никакого количественного, а тем более качественного усиления нашей ПВО, не случилось. Всё сводится всего лишь к изменению штатно-организационной структуры. Новая техника в войска не поступала.

Упоминаемая в публикации зенитно-ракетная система модификации С-300ПС при всех её достоинствах ни в коей мере не может считаться новой.

С-300ПС

С-300ПС с ракетами 5В55Р была принята на вооружение в далёком 1983 году. То есть с момента принятия на вооружение этой системы прошло уже больше 30 лет. Но в настоящее время в зенитно-ракетных подразделениях ПВО более половины ЗРС большой дальности С-300П принадлежат к этой модификации.

В ближайшем будущем (два-три года) большинство С-300ПС придётся либо списать, либо капитально отремонтировать. Впрочем, не известно, какой вариант экономически предпочтительней, модернизация старых или строительство новых зенитных систем.

Более ранний буксируемый вариант С-300ПТ уже или списан, или передан «на хранение» без каких либо шансов вернуться в войска.

Самый «свежий» комплекс из семейства «трёхсотых» С-300ПМ был поставлен в российскую армию в середине 90-х. Большая часть зенитных ракет находящихся ныне на вооружении, была произведена тогда же.

Новая широко разрекламированная зенитно-ракетная система С-400 пока только начала поступать на вооружение. Всего по состоянию на 2014 год в войска поставлено 10 полковых комплектов. С учётом предстоящего массового списания выработавшей свой ресурс боевой техники этого количества абсолютно недостаточно.

С-400

Конечно, специалисты, коих на сайте немало, могут резонно возразить, что С-400 существенно превосходит по своим возможностям системы, на замену которым она идёт. Однако не следует забывать, что и средства воздушного нападения главного «потенциального партнёра» постоянно качественно совершенствуются. Кроме того, как следует из «открытых источников», до сих пор не налажено массовое производство перспективных ракет 9М96Е и 9М96Е2 и ракеты сверхбольшой дальности 40Н6Е. В настоящее время для С-400 используются ЗУР 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 ЗРС С-300ПМ, а также доработанные для С-400 ракеты 48Н6ДМ.

Всего же если верить «открытым источникам», в нашей стране имеется около 1500 ПУ ЗРС семейства С-300 — это, по всей видимости, с учётом находящихся «на хранении» и на вооружении подразделений ПВО сухопутных войск.

Сегодня российские войска ПВО (те, что находятся в составе ВВС и ПВО) имеют 34 полка с ЗРС С-300ПС, С-300ПМ и С-400. Кроме того, не так давно несколько зенитно-ракетных бригад, преобразованных в полки, были переданы в ВВС и ПВО из состава ПВО сухопутных войск — по две 2-дивизионных бригады С-300В и «Бук» и одна смешанная (два дивизиона С-300В, один дивизион «Бук»). Таким образом, в войсках мы имеем 38 полков, включающих 105 дивизионов.

Однако и эти силы распределены по территории страны крайне неравномерно, лучше всего защищена Москва, вокруг которой размещены десять полков ЗРС С-300П (в составе двух из них имеется по два дивизиона С-400).

Спутниковый снимок Google Earth. Схема размещения позиций ЗРК вокруг Москвы. Цветные треугольники и квадраты — позиции и районы базирования действующих ЗРК, синие ромбы и круги — обзорные РЛС, белые — в настоящее время ликвидированные ЗРК и РЛС

Неплохо прикрыта северная столица — Санкт-Петербург. Небо над ним защищают два полка С-300ПС и два полка С-300ПМ.

Спутниковый снимок Google Earth. Схема размещения позиций ЗРК вокруг Санкт-Петербурга

Пункты базирования СФ в Мурманске, Североморске и Полярном прикрывают три полка С-300ПС и С-300ПМ, На ТОФе в районе Владивостока и Находки — два полка С-300ПС, причем находкинский полк получил два дивизиона С-400. Авачинский залив на Камчатке, где базируются РПКСН, прикрыт одним полком С-300ПС.

Спутниковый снимок Google Earth. ЗРС С-400 в окрестностях Находки

Калининградскую область и базу БФ в Балтийске от средств воздушного нападения защищает смешанный полк С-300ПС/С-400.

Спутниковый снимок Google Earth. ЗРС С-400 в Калининградской области на бывших позициях ЗРК С-200

В последнее время произошло усиление зенитного прикрытия ЧФ. До известных событий, связанных с Украиной, в районе Новороссийска был дислоцирован полк смешанного состава с дивизионами С-300ПМ и С-400.

В настоящее время идёт значительное усиление ПВО главной ВМБ ЧФ — Севастополя. Сообщается, что в ноябре группировка ПВО полуострова пополнилась комплексами ПВО С-300ПМ. С учётом того, что комплексы этого типа в настоящее время промышленностью для собственных нужд не производятся, по всей видимости, они были переброшены из другого региона страны.

Центральный район нашей страны в плане противовоздушного прикрытия напоминает «лоскутное одеяло», в котором больше прорех, чем заплат. По одному полку С-300ПС имеется в Новгородской области, под Воронежем, Самарой и Саратовом. Ростовскую область прикрывают по одному полку С-300ПМ и «Бук».

На Урале под Екатеринбургом находятся позиции зенитно-ракетного полка, вооруженного С-300ПС. За Уралом, в Сибири на гигантской территории дислоцировано всего три полка, по одному полку С-300ПС — под Новосибирском, в Иркутске и Ачинске. В Бурятии, недалеко от станции Джида дислоцирован один полк ЗРК «Бук».

Спутниковый снимок Google Earth. ЗРС С-300ПС под Иркутском

Кроме зенитных комплексов, защищающих базы флота в Приморье и на Камчатке, на Дальнем Востоке имеются ещё два полка С-300ПС, прикрывающих соответственно Хабаровск (Князе-Волконское) и Комсомольск-на-Амуре (Лиан), в окрестностях Биробиджана развёрнут один полк С-300В.

То есть весь огромный Дальневосточный федеральный округ защищают: один полк смешанного состава С-300ПС/С-400, четыре полка С-300ПС, один полк С-300В. Это всё, что осталось от мощнейшей когда-то 11-й Армии ПВО.

«Дыры» между объектами ПВО на востоке страны составляют по несколько тысяч километров, в них может лететь кто и что угодно. Впрочем, не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и по всей стране огромное количество критически важных объектов промышленности и инфраструктуры никакими средствами ПВО не прикрыто.

На значительной части территории страны остаются незащищёнными атомные и гидроэлектростанции, авиаудары по которым могут привести к катастрофическим последствиям. Уязвимость от средств воздушного нападения пунктов дислокации российских СЯС провоцирует «потенциальных партнёров» на попытку «обезоруживающего удара» высокоточными средствами поражения неядерного снаряжения.

Кроме того, и сами противовоздушные системы большой дальности нуждаются в защите. Их необходимо прикрывать с воздуха средствами ПВО малой дальности. Сегодня полки с С-400 получают для этого ЗРПК «Панцирь-С» (по 2 на дивизион), но С-300П и В не прикрыты ничем, если не считать, конечно, эффективной защитой зенитно-пулемётные установки калибра 12,7 мм.

«Панцирь-С»

Ничуть не лучше обстоят дела с освещением воздушной обстановки. Этим должны заниматься радиотехнические войска, их функциональной обязанностью является заблаговременная выдача информации о начале воздушного нападения врага, предоставление целеуказания для зенитных ракетных войск и авиации противовоздушной обороны, а также информации для управления соединениями, частями и подразделениями ПВО.

За годы «реформ» было частично, а кое-где полностью утрачено сформированное во времена СССР сплошное радиолокационное поле. В настоящее время практически отсутствует возможность контроля воздушной обстановки над полярными широтами.

До недавнего времени наше политическое и прежнее военное руководство, видимо, было занято другими более насущными вопросами, такими как сокращение вооруженных сил и распродажа «излишнего» военного имущества и объектов недвижимости.

Лишь недавно, в конце 2014 года, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу озвучил меры, которые должны способствовать исправлению существующего положения в этой области.

В рамках расширения нашего военного присутствия в Арктике планируется строительство и реконструкция существующих объектов на Новосибирских островах и Земле Франца-Иосифа, планируется реконструкция аэродромов и развёртывание современных РЛС в Тикси, Нарьян-Маре, Алыкеле, Воркуте, Анадыре и Рогачево. Создание сплошного радиолокационного поля над территорией России должно быть завершено к 2022 году. Одновременно с этим планируется обновить на 30% радиолокационные станции и средства обработки и передачи данных.

Отдельного упоминания заслуживает истребительная авиация, призванная бороться со средствами воздушного нападения противника и выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе. В настоящее время в составе ВВС РФ формально насчитывается (с учетом находящихся на «хранении») около 900 истребителей, из них: Су-27 всех модификаций — более 300, Су-30 всех модификаций — около 50, Су-35С — 34, МиГ-29 всех модификаций — около 250, МиГ-31 всех модификаций — около 250.

Следует учитывать, что значительная часть парка российских истребителей числится в составе ВВС лишь номинально. Многие самолёты, произведённые в конце 80-х — начале 90-х, требуют капитального ремонта и модернизации. Кроме того, из-за проблем со снабжением запчастями и заменой вышедших из строя блоков БРЭО часть модернизированных истребителей по сути является, как выражаются авиаторы, «голубями мира». Подняться в воздух они ещё могут, а вот полноценно выполнить боевую задачу — уже нет.

Минувший 2014 год был знаменателен беспрецедентными со времён СССР объёмами поставки в российские вооруженные силы авиатехники.

В 2014 году наши ВВС получили 24 многофункциональных истребителя Су-35С производства авиационного завода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (филиал ОАО «):

Су-35С на аэродроме Дзёмги, фото автора

Двадцать из них вошло в состав воссозданного 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России на совместном с заводом аэродроме Дземги (Хабаровский край).

Все эти истребители были построены по контракту от августа 2009 года с Министерством обороны России на постройку 48 истребителей Су-35С. Таким образом, общее количество изготовленных машин по данному контракту к началу 2015 года достигло 34.

Производство истребителей Су-30СМ для ВВС России ведется корпорацией «Иркут» по двум контрактам на 30 машин каждый, заключенным с Министерством обороны России в марте и декабре 2012 года. После поставки 18 машин в 2014 году общее количество Су-30СМ, поставленных ВВС России, достигло 34 единиц.

Су-30М2 на аэродроме Дзёмги, фото автора

Ещё восемь истребителей Су-30М2 произведены авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре .

Три истребителя этого типа поступили в состав вновь сформированного 38-го истребительного авиационного полка 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России на аэродроме Бельбек (Крым).

Самолеты Су-30М2 были построены по контракту от декабря 2012 года на поставку 16 истребителей Су-30М2, доведя общее количество построенных машин по этому контракту до 12, а общее количество Су-30М2 в ВВС России — до 16.

Однако этого значительного по нынешним меркам количества абсолютно недостаточно для замены в истребительных полках списываемых ввиду полного физического износа самолётов.

Даже при сохранении нынешних темпов поставок авиатехники в войска по прогнозам через пять лет истребительный парк отечественных ВВС сократится примерно до 600 машин.

В течение ближайшей пятилетки, вероятно, будет списано около 400 российских истребителей — до 40% нынешнего списочного состава.

Это в первую очередь с предстоящим списанием в самое ближайшее время МиГ-29 старой постройки (около 200 шт.). Из-за проблем с планером уже забраковано около 100 самолётов.

Су-27СМ на аэродроме Дзёмги, фото автора

Также будут списаны немодернизированные Су-27, лётный ресурс которых заканчивается в ближайшее время. Более чем наполовину сократится количество перехватчиков МиГ-31. В составе ВВС планируется оставить 30-40 МиГ-31 в модификациях ДЗ и БС, ещё 60 МиГ-31 будет модернизировано до версии БМ. Остальные МиГ-31 (около 150 шт.) планируют списать.

Частично нехватка дальних перехватчиков должна быть решена после начала массовых поставок ПАК ФА. Озвучивалось, что ПАК ФА до 2020 г. планируется закупить до 60 шт., но пока это только планы, которые, скорее всего, подвергнутся существенной корректировке.

В составе ВВС России имеется 15 самолётов ДРЛО А-50 (ещё 4 на «хранении»), недавно их дополнили 3 модернизированных А-50У. Первый А-50У был поставлен ВВС России в 2011 году.

В результате проведенных в рамках модернизации работ значительно возросли функциональные возможности авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Увеличено количество одновременно сопровождаемых целей и одновременно наводимых истребителей, повышена дальность обнаружения различных летательных аппаратов.

На смену А-50 должен прийти самолёт ДРЛО А-100 на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Антенный комплекс построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.

В конце ноября 2014 года ТАНТК им. Г. М. Бериева получил первый самолет Ил-76МД-90А для переоборудования в самолет ДРЛО А-100. Поставки ВВС России планируется начать в 2016 году.

Все отечественные самолёты ДРЛО базируются на постоянной основе в европейской части страны. За Уралом они появляются достаточно редко, по большей части во время масштабных учений.

К сожалению, громкие заявления с высоких трибун о возрождении наших ВВС и ПВО часто имеют мало общего с действительностью. В «новой» России неприятной традицией стала абсолютная безответственность за данные высокопоставленными гражданскими и военными чиновниками обещания.

В рамках госпрограммы вооружений предполагалось иметь двадцать восемь 2-дивизионных полков С-400 и до десяти дивизионов новейшей ЗРС С-500 (последняя должна выполнять задачи не только ПВО и тактической ПРО, но и стратегической ПРО) к 2022 году. Сейчас уже нет сомнений, что эти планы будут сорваны. То же самое в полной мере относится и к планам, касающимся производства ПАК ФА.

Впрочем, за срыв госпрограммы никто, как обычно, серьёзного наказания не понесёт. Ведь мы «своих не сдаём», и «у нас не 37-й год», не так ли?

P. S. Вся приведённая в статье информация, касающаяся российских ВВС и ПВО, взята из открытых общедоступных источников, список которых приведён. То же самое относится к возможным неточностям и ошибкам.

Источники информации: https://rbase.new-factoria.ru https://bmpd.livejournal.com https://geimint.blogspot.ru Спутниковые снимки любезно предоставлены «Google Планета Земля»

Состав береговых войск ВМФ Российской Федерации

Тихоокеанский флот

- 72 ракетная бригада в Смоляниново, предназначенная для обороны главной базы ТОФ, находится во Владивостоке.

- 216 отдельный полк радиоэлектронной борьбы в пос. Англичанка.

- 155 Мозырская бригада морской пехоты во Владивостоке, она является основой десантных сил Тихоокеанского флота.

- 40 Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная бригада МП, расположенная в Петропавловске-Камчатском.

- 520 ракетно-артиллерийская бригада (пос. Англичанка).

- 140 узел связи во Владивостоке.

- 471 и 474 центры радиоэлектронной защиты (в Петропавловске-Камчатском и пос. Штыково).

- 1532 зенитно-ракетный полк (Петропавловск-Камчатский).

Черноморский флот

Основная часть сил расположена в Крыму (г. Севастополь):

- 15 ракетно-артиллерийская бригада.

- 854 береговой ракетный полк.

- 127 отдельная разведывательная бригада.

- 810 бригада МП ордена Жукова Г.К.

- 529 Краснознаменный узел связи.

- 475 центр радиоэлектронной борьбы.

- 224 отдельный батальон управления.

- 1096 зенитный ракетный полк.

- 4 полк РХБ-защиты.

В других городах Крыма:

- 8 береговой артиллерийский полк в Симферополе.

- 126 Горловская бригада береговой обороны в пос. Перевальное.

- 68 отдельный морской инженерный полк в Евпатории.

- 133 отдельная бригада МТО в Бахчисарае.

В Краснодарском крае:

- 382 батальон МП (Темрюк).

- 11 береговая ракетно-артиллерийская бригада в Анапе.

- Ракетный и самоходный артиллерийский дивизионы в пос. Виноградном.

Балтийский флот

Большая часть сил базируется в городе Калининграде и области:

- 336 гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты, расположенная в Балтийске.

- 7 гвардейский мотострелковый полк в Калининграде.

- 152 гвардейская ракетная Брестско-Варшавская бригада (Черняховск).

- 244 артиллерийская Неманская Краснознаменная бригада (Калининград).

- 25 ракетный полк морской пехоты (п. Донское).

- 22 гвардейский зенитно-ракетный полк (Калининград).

- 742 центр связи (Калининград).

- 69 гвардейский морской инженерный Могилевский полк.

- 46 разведывательный батальон, г. Гусев.

- 752 взвод охраны Ленинградской военно-морской базы, расположенной в Кронштадте.

Северный флот

- Штаб БВ Северного флота находится в городе Североморске.

- 211 отдельный батальон (Оленегорск).

- Рота охраны и сопровождения Военной комендатуры гарнизона Североморск.

- 160, 269 и 313 отряды борьбы с подводными диверсионными силами и средствами базируются в пос. Видяево, Гаджиево и Спутник.

- 536 береговая ракетно-артиллерийская бригада в Снежногорске.

- 63 морской инженерный полк (Североморск, пос. Щукозеро).

- 61 Киркинесская бригада МП (поселок Спутник Мурманской области), в ее состав входят 874 отдельныйбатальон морской пехоты, 876 отдельный десантно-штурмовой батальон, 886 отдельный разведывательно-десантный батальон, 125 отдельный танковый батальон, 1611 и 1591 отдельные самоходные артиллерийские дивизионы, 1617 отдельный.

Каспийская флотилия

Силы БВ Каспийской флотилии расположены в городе Каспийск:

- 177 полк морской пехоты.

- 46 береговой ракетный дивизион.

Вооружение

Ракетные, мотострелковые и артиллерийские части осуществляют противодействие диверсионным силам и вражеским морским пехотинцам с помощью следующего вооружения и военной техники:

- Танков Т-80 ВМ, Т-72Б и Т-72Б3. Общее количество составляет не менее 250 единиц.

- Боевых гусеничных плавающих машин БМД-2.

- Гусеничных транспортных средств БМП-2 (400 штук).

- Плавающих бронетранспортеров МТ-ЛБ (300 ед.).

- Бронетранспортеров БТР-80 (100 машин).

- Российских модернизированных бронетранспортеров БТР-80А (600 ед.).

- Артиллерийских ракетных комплексов (РК) «Редут».

- Мобильных береговых ракетных комплексов «Рубеж».

- РК «Бастион» и «Бал» (по 36 орудий).

- Береговыми самоходными артиллерийскими комплексами А-222 «Берег» в количестве 36 единиц.

- Тактических ракетных комплексов «Точка-У» (12 шт.).

- Полковых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» (95 орудий).

- Дивизионных гаубиц 2С3 «Акация» (50 ед.).

- Самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» и «Нона-С»2С9 по 18 и 30 шт. Также на вооружении БВ России имеется 12 модернизированных самоходных артустановок «Нона-СВК»2С23.

Также военнослужащие береговой обороны располагают реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град»9К51, минометами 2Б14 «Поднос», противотанковым оружием «Хризантема-С», «Штурм-С», «Конкурс» и «Корнет».

Противовоздушная оборона осуществляется военнослужащими Береговых войск с помощью следующих образцов армейской техники:

- Переносно-зенитных ракетных комплексов «Игла-С».

- Самоходных зенитных установок «Шилка» в количестве 60 орудий.

- ЗРК «Стрела-1» и «Стрела-10», общая численность которых составляет 50 ед.

- Зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и «Панцирь-С1».

Кроме того, Береговые войска комплектуются беспилотными летательными аппаратами, автомобилями, вездеходами и инженерной техникой.

Материал опубликован в журнале «Арсенал Отечества» № 6(26) за 2016 г.

Алексей Леонков

Российская Федерация — единственная в мире страна, имеющая полномасштабную, эшелонированную, комплексную систему воздушно-космической обороны. Технической основой ВКО являются комплексы и системы противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенные для решения всех видов задач: от тактических до оперативно-стратегических. Технические параметры комплексов и систем ВКО позволяют организовать надежное прикрытие войск, важнейших объектов государственного управления, промышленности, энергетики и транспорта.

2016 год оказался «урожайным» на новости о комплексах противовоздушной обороны, которые поступают на вооружение в рамках Государственной программы вооружений (ГПВ-2020). Многие эксперты и военные специалисты называют их лучшими среди существующих систем противоздушной обороны. Российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» — головной разработчик и производитель комплексов и систем ВКО, не останавливается на достигнутом, приступил к разработке зенитно-ракетных систем пятого поколения, создает научно-технический задел на перспективу. Журнал «Арсенал Отечества» в 2016 году посвятил ряд статей теме противовоздушной обороны, начав с истории её создания (см. «Военная академия в 100летней истории войсковой ПВО» в № 1 (21) 2016 г.), рассказал об основах боевого применения войсковой ПВО (см. «Войсковая ПВО: основы боевого применения» в № 4 (24) 2016 г.) и системах войсковой ПВО армий мира (см. «Системы войсковой ПВО армий мира» в № 3 (23) 2016 г.). Такое внимание к данному виду обороны уделяется неспроста. Дело в том, что в рамках принятой в 2008 году Военной доктрины системы и комплексы ПВО занимают одно из ключевых мест в оборонном строительстве и модернизации армии России. Промежуточные итоги построения современной эшелонированной противоздушной обороны обсуждались на XXIV Военно-научной конференции войсковой ПВО, прошедшей в мае 2016 года в г. Смоленске. В докладе начальника войсковой ПВО ВС РФ генерала-лейтенанта Леонова А. П. «Развитие теории и практики применения войсковой ПВО Вооружённых Сил Российской Федерации в современных условиях» отмечалось, что боевой потенциал войсковой ПВО значительно повысился с поставками новейших высокоэффективных зенитных ракетных систем и комплексов. Это, прежде всего, ЗРС С-300В4, ЗРК «Бук-М2/М3» и ЗРС «Тор-М2/М2У». Эти системы отличаются от своих предшественников более высокой помехозащищённостью и эффективностью поражения различных средств воздушного нападения (СВН), многоканальностью, повышенной скорострельностью и увеличенным боезапасом зенитных ракет. Доктор военных наук, генерал-лейтенант Гаврилов А. Д. в статье «Войсковая ПВО: основы боевого применения» отмечал следующее: «Какими бы высокоэффективными техническими средствами не обладала система ПВО, достижение поставленных задач достигается умелым боевым применением соединений, частей и подразделений в бою и операции. Вся 100-летняя история существования войсковой ПВО свидетельствует о высоком уровне профессионализма командиров и штабов, сознании личной ответственности каждым военнослужащим-зенитчиком за порученное дело защиты мирного неба». Разработка и производство высокоэффективной техники параллельно с участием в подготовке личного состава воинских частей ПВО является отличительной чертой практической работы российского оборонного объединения — Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Итоги работы «Алмаз-Антея»

В ноябре 2016 года «Алмаз-Антей» подвел итоги года. В рамках выполнения заданий гособоронзаказа (ГОЗ) Министерство обороны получило пять полков ЗРС С-400 «Триумф», три дивизиона ЗРК средней дальности «Бук-М2», четыре дивизиона ЗРК малой дальности «Тор-М2», бригадный комплект новейших ЗРК «Бук-М3», а также целый ряд различных РЛС. Помимо этого, силами специалистов «Алмаз-Антея» в уходящем году были произведены необходимые сервисные мероприятия по обслуживанию и ремонту ранее переданных Вооруженным Силам РФ более двух тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также поставлены тренажёры для обучения боевых расчётов комплексов ПВО. «Уже сейчас годовые задания по поставкам основных образцов вооружения выполнены на 70 процентов, а в части закупки ракет и боеприпасов — более чем на 85 процентов. В войска поступило свыше 5,5 тысячи единиц вооружений и военной техники, в том числе более 60 новых и 130 модернизированных самолётов и вертолётов, многоцелевая подводная лодка, более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 55 радиолокационных станций, 310 новых и 460 модернизированных танков и бронированных машин» — отметил в своей речи Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин на Совещании с руководящим составом Министерства обороны России, федеральных ведомств и предприятий ОПК, которое прошло 15 ноября 2016 года в г. Сочи. На этом же совещании был отмечен вклад Концерна в обеспечении безопасности авиабазы Хмеймим и морской базы Тартус, после размещения ЗРС С-400 и ЗРС С-300В4. По словам Министра обороны России, генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу, эти системы надёжно защищают наши базы в Сирии как с моря, так и с суши. Помимо этого силами специалистов Концерна были восстановлены сирийские комплексы ПВО С-200. Концерн продолжил работы по поставке в войска модернизированных и новейших комплексов ПВО ЗРС С-300В4, ЗРК «Бук-М3» и ЗРК «Тор-М2У». Не вдаваясь в перечисление технических характеристик этих комплексов, кратко осветим их ключевые особенности.

ЗРС С-300В4 Эта система ПВО представляет собой глубокую модернизацию комплекса С-300, производство которого предприятиями Концерна ВКО «Алмаз-Антей» осуществляется с 1978 года. Тяжелая ракета 9М83ВМ модернизированного С-300В4 способна развивать скорость в 7,5 Маха и может поражать воздушные цели на удалении до 400 километров. «Малая» ракета имеет дальность до 150 км. Обеспечивается поражение всех существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе тактических баллистических ракет (на дальности до 200 км). В целом боевая эффективность С-300В4 возросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущими поколениями С-300. Еще одной особенностью системы является повышенная мобильность. Элементы С-300В4 размещены на гусеничном шасси, что позволяет осуществлять манёвр и развертывание в оперативном построении объединений, маршевом и боевом порядке соединений Сухопутных войск вне дорог, на пересеченной местности. Зенитный ракетный дивизион способен одновременно обстреливать до 24 целей, наводя на них 48 ракет. Темп стрельбы каждой пусковой установки составляет 1,5 секунды. Весь комплекс переводится из дежурного режима в боевой за 40 секунд, а время развертывания с марша занимает 5 минут. Боекомплект дивизиона 96–192 зенитных ракет. Согласно данным из открытых источников, одной из первых С-300В4 получила сформированная недавно 77-я отдельная зенитная ракетная бригада Южного военного округа, базирующаяся в Краснодарском крае. Осенью 2016 года ЗРС С-300В4 была перебазирована в Сирию на авиабазу Хмеймим для усиления потенциала воздушной обороны российской группировки ВКС.

ЗРК Бук-М3 Станция обнаружения целей (СОЦ) «Бук-М3» теперь сопровождает до 36 целей на расстоянии до 70 километров во всем диапазоне высот. Новая ракета 9Р31М (9М317М) по сравнению с ракетами ЗРК «Бук-М2» обладает более высокой скоростью и маневренными характеристиками. Она размещается в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), что обеспечивает дополнительную защиту ракете и улучшает маскировочные характеристики пусковой установки. Количество ракет на одной пусковой установке увеличилось с 4 до 6. Помимо этого, поражать цели могут и транспортно-пусковые установки 9А316М, на них размещается 12 ракет в ТПК. Аппаратура «Бук-М3» выстроена на новой элементной базе, цифровые средства связи обеспечивают устойчивый обмен речевой и боевой информацией, а также интеграцию в ЕСУ ТЗ ПВО. ЗРК «Бук-М3» перехватывает практически все современные СВН, которые летят на скоростях до 3000 м/с, тем самым превышая возможности ЗРК «Пэтриот» (США) почти в два раза. Помимо этого «американец» уступает «Буку» в параметре нижней границы обстрела целей (60 метров против 10 метров) и в длительности цикла обнаружения цели на дальних подступах. «Бук-М3» справляется с этим за 10 секунд, а «Пэтриот» за 90 секунд, при этом ему требуется целеуказание от спутника-разведчика.

ЗРК Тор-М2У Ракеты ЗРК малой дальности «Тор-М2У» эффективно уничтожают цели, летящие на предельно малых, малых и средних высотах со скоростью до 700 м/с, в том числе в условиях массированного налета СВН и активного противодействия РЭБ противника. СОЦ комплекса может обнаруживать и сопровождать до 48 целей на дальности до 32 километров. ПУ комплекса может одновременно обстреливать 4 цели по азимуту равному 3600, т. е. вкруговую. Особенностью ЗРК «Тор-М2У» является тот факт, что боевую работу он может вести на ходу, на скорости до 45 км/ч. Современная аппаратура «Тора» автоматически определяет десять наиболее опасных целей, оператору остается дать команду на их поражение. Мало того, наш новейший «Тор-М2У» обнаруживает летательные аппараты, созданные с использованием технологии «стелс». Батарея ЗРК «Тор-М2У» состоит из шести пусковых установок, которые могут обмениваться между собой боевой информацией в автоматическом режиме. Таким образом, получая информацию с одной ПУ, остальные могут отразить массированную атаку СВН с любого направления. Время перенацеливания занимает не более 5 секунд.

Реакция западных «партнеров» на развитие ВКО России Успехи российской ПВО, эксплуатирующей продукцию Концерна ВКО «Алмаз-Антей», давно беспокоят умы военачальников стран НАТО. В начале 2000-х годов они не верили, что Россия сможет создать эффективные комплексы ПВО и продолжали закупать у предприятий ОПК своих стран «надёжные и проверенные временем» средства воздушного нападения (СВН). Разработки новых авиационных комплексов, таких как истребитель пятого поколения F-35 и перспективный бомбардировщик В-21, шли в неспешном режиме. Первые тревожные сигналы для натовцев прозвучали после 2010 года, когда началось возрождение военной мощи России. Войсковые учения с 2012 года стали происходить гораздо чаще, и в этих учениях активно были задействованы новые комплексы войсковой ПВО. Они регулярно поражали сложные, скоростные и маневрирующие мишени со 100% результатом, на предельных дальностях и без привлечения дополнительных средств целеуказания. Благодаря системам ПВО С-400 и С-300В4, дальний рубеж поражения в оперативно-тактическом звене увеличился до 400 километров, а значит, современные и перспективные СВН стран НАТО гарантированно попадали в зону обстрела ЗРК ПВО России. Генералы НАТО забили тревогу. При этом сугубо оборонительные комплексы ПВО в западных СМИ характеризовались как «средства агрессии». Правда, встречались и более прагматичные оценки. В 2015 году американский военный эксперт Тайлер Роговэй рассуждал на тему противодействия российским системам ПВО в своём блоге Foxtrot Alpha. В частности он уделил много внимания работе на безопасном расстоянии вне зоны досягаемости средств поражения: «Возможности приборов обнаружения ПВО (России — прим. автора) становятся только лучше, также как и растёт радиус поражения ракет «земля — воздух». Поэтому, возможно, придётся использовать стелс-ракеты дальнего действия, объединённые в одну информационную сеть. Или же стелс-самолёты дальнего действия и другие приёмы, в том числе подавление (на расстоянии), чтобы ослабить, и, в конце концов, разрушить систему противовоздушной обороны. В итоге, работая вне зоны досягаемости средств поражения противника, можно ослабить его ПВО. Тогда, например, можно подлететь поближе и использовать истребитель со стелс-ракетами средней дальности, вместо того чтобы запускать ракеты дальнего действия. В то же время, обычные (не стелс) самолёты могут атаковать ракетами дальнего действия, таким образом, освобождая пространство для атаки стелс-самолёту. А беспилотники — ложные цели со средствами РЭБ на борту, могут быть использованы вместе с атакующими боевыми единицами, чтобы углубиться на территорию врага, по пути выводя из строя средства противововоздушной защиты». Помимо широкого применения «стелс-технологий» американцы делают ставку на средства РЭБ и РЭП. Например, военно-морские силы США работают над созданием метода противодействия современным системам ПВО с радарами, оснащёнными фазированной антенной решёткой (ФАР), такими как С-400 или китайский ЗРК FD-2000. Они собираются оснащать самолёты EA-18G Growler (палубный самолёт РЭБ на базе F/A-18 Super Hornet) комплексами электронного противодействия нового поколения Next Generation Jammer (NGJ). Предполагается, что такие комплексы РЭБ позволят американским ударным самолётам уничтожать вражеские цели без риска быть замеченными зенитно-ракетными системам, сообщил в октябре 2016 года американский журнал The National Interest. Разработкой новой версии NGJ занимается компания Raytheon, которая уже получила контракт от Министерства обороны США на один миллиард долларов Американские специалисты считают, что комплекс РЭБ сможет заглушать сигналы на любых частотах, в которых работает ФАР, и что этого будет достаточно для возможности беспрепятственно атаковать российские системы ПВО. Согласно планам, NGJ должен встать на вооружение в 2022 году. Военно-промышленный комплекс стран НАТО в ближайшие 5–10 лет намерен разработать средства преодоления и подавления наших комплексов ПВО. Однако научно-технический задел, реализуемый в системах ПВО предприятиями Концерна ВКО «Алмаз-Антей», позволяет нейтрализовать усилия западных специалистов.

Перспективы развития систем ПВО России Четвертое поколение АСУ ПВО В настоящее время автоматизированные системы управления войсками (АСУВ), силами и средствами ПВО (АСУ ПВО) находится на четвёртом технологическом этапе развития. В условиях скоротечности атаки СВН противника современная противоздушная оборона не может быть эффективной без автоматизированных систем управления силами и средствами. Данный этап перевооружения проходит в условиях организационно-штатных изменений в структуре системы управления Вооружённых Сил России. Ужесточаются требования к оперативности, непрерывности, устойчивости и скрытности управления войсками, разрабатываются, и поступают на вооружение новые боевые и информационные средства для ЗРВ, ИА, РТВ и РЭБ, обладающие более высокими возможностями. Предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей» уже поставляют в вооружённые силы системы и комплексы, которые интегрируются с АСУВ и ЕСУ ТЗ, информация от которых отправляется в Национальный центр управления обороной (НЦУО РФ). В настоящее время средства и комплексы, обеспечивающие информационное взаимодействие, проходят стадию полевой обкатки от уровня зенитно-ракетного дивизиона до АСУ ПВО округа. Многочисленные войсковые и командно-штабные учения позволяют выявить «слабые места» информационного обмена, которые трансформируются в конкретные технические задания по их устранению и поступают на предприятия Концерна. Это позволяет быстро и оперативно вносить изменения в выпускаемые комплекты и проводить работы по модернизации существующих комплексов ПВО. Пятое поколение ЗРК Помимо совершенствования систем информационного взаимодействия в ближайшем будущем на вооружение зенитно-ракетных войск начнут поступать ЗРК ПВО пятого поколения. Речь идет, прежде всего, о продолжении линейки ЗРК средней дальности «Бук», разработки НИИП им. Тихомирова (входит в Концерн «ВКО «Алмаз-Антей»). Вот как их характеризует военный эксперт, член экспертного совета коллегии ВПК России, главный редактор нашего журнала Виктор Иванович Мураховский: «Если говорить о принципах, на которых будут разрабатываться системы следующего поколения, то, на мой взгляд, они будут объединять в себе свойства огневых систем, в первую очередь способность огневого поражения целей, и средства радиоэлектронного поражения. Те функции, которые у нас сейчас разделены между ПВО и комплексами радиоэлектронной борьбы, будут интегрированы в одной системе. И второе — ЗРК пятого поколения ждёт практически полная автоматизация и роботизация всех циклов разведки, управления и огневого поражения. По сути дела человек будет только принимать решение — открывать цикл огневого поражения или нет». Концерн ВКО «Алмаз-Антей» уже сообщал, что ЗРК средней дальности пятого поколения получит возможность глубокой интеграции в единую систему эшелонированной системы ПВО.

Взаимодействие с ВКС России Эшелонированная система ПВО России помимо систем РЭБ и РЭП будет активно взаимодействовать с авиационными ударными и разведывательными комплексами ВКС России. Речь идёт о взаимодействии АСУ ПВО и АСУ «Постскриптум». АСУ «Постскриптум» — это уникальная информационная система, которая передает на самолёт-истребитель всю информацию о воздушном и наземном противнике. Информация обо всех объектах и целях находящихся в районе боевой зоны самолёта поступает в режиме реального времени. При этом на самолёт будет поступать информация не только с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), но и с наземных радиолокационных станций ПВО, а также от наземных комплексов РТР сухопутных войск.

Краткие выводы Итоги работы Концерна «ВКО «Алмаз-Антей» в 2016 году в целом оцениваются как успешные. Планы поставок техники и требования Министерства обороны РФ выполняются, что не исключает «работу над ошибками», которые неизбежно выявляются в ходе интенсивных испытаний и войсковой эксплуатации комплексов ПВО, в том числе в боевых условиях. В следующем году, с учетом перспектив развития СВН стран НАТО, напряжённых задач по выполнению ГОЗ и созданию научно-технического задела, руководству и коллективу Концерна предстоит пройти сложный путь. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены успешно, чему порукой славные традиции Концерна «ВКО «Алмаз-Антей».

LikeLikeTweet

Интересные факты

- Впервые морские пехотные полки прошли боевое крещение в Гангутском сражении 27 июля 1714 г., в котором русский флот одержал победу над шведами.

- После смерти Петра I флот пришел в упадок, и большая часть морских пехотных полков была расформирована.

- В ходе первой героической обороны Севастополя (Крымская война) участвовало порядка 17 батальонов морских солдат, и более того, постепенно во время обороны на сухопутный фронт сошел почти весь личный состав Черноморского флота.

- Во времена Великой Отечественной войны БВ принимали участие в 122-х десантных операциях.

- Современные береговые ракетные комплексы способны поражать корабли противника на расстоянии свыше 300 км.

ЗОНТИК НАД МОРЕМ СЕГОДНЯ ЕГО ДЕРЖАТ ВВС И ПВО ВМФ

Воздушно-космическая оборона № 6, 2003 г.

ЗОНТИК НАД МОРЕМ СЕГОДНЯ ЕГО ДЕРЖАТ ВВС И ПВО ВМФ

А.Липецкий

Важнейшей составляющей российского ВМФ являются ВВС и ПВО. О проблемах этого рода сил флота, недавно интегрировавшего в себя морскую авиацию и силы противовоздушной обороны ВМФ, рассказывает начальник ВВС и ПВО Военно-Морского Флота генерал-лейтенант Юрий АНТИПОВ.

Антипов Юрий Дмитриевич Родился 5 декабря 1952 г. в Самаре. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков (1974 г.), Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина (1987 г.), Военную академию Генерального штаба (1998 г.). Проходил службу на различных командных должностях в авиации Войск ПВО, затем — в ВВС. В 1992-1996 гг. — заместитель командующего по боевой подготовке ВВС Балтийского флота. В 1998 г. назначается начальником боевой подготовки авиации ВМФ, в 2000 г. — первым заместителем командующего — начальником штаба, а в 2001 г. — командующим ВВС Тихоокеанского флота. С апреля 2003 г. — начальник ВВС и ПВО Военно-морского флота. Генерал-лейтенант. Участник боевых действий в Афганистане. Военный летчик-снайпер, Заслуженный военный летчик. Освоил десять типов летательных аппаратов. Награжден двумя орденами и многими медалями.

— Юрий Дмитриевич, авиация отечественного флота, как известно, ведет свою историю от 17 июля 1916 г. Тогда летчики Балтийского флота одержали первую победу в воздушном бою над морем. А когда была заложена база для создания современных ВВС и ПВО Военно-Морского Флота?

— После Великой Отечественной войны. Полученный в ходе ее боевой опыт лег в основу разработки направлений дальнейшего развития морской авиации, принципов и способов ее применения в войне на море, что проявилось, прежде всего, в специализации создаваемых летательных аппаратов и комплексов вооружения, росте скоростей и высот полета, дальности воздействия, возрастании ударной мощи, поисковых возможностей, а также в оснащении самолетов и вертолетов радиоэлектронной аппаратурой, средствами радиоэлектронной борьбы, в автоматизации большинства процессов управления полетом и применения оружия.

В начале 50-х годов в авиационные части ВМФ начали поступать гидросамолеты дальнего действия Бе-6, предназначенные для воздушной разведки, поиска и поражения подводных лодок (впоследствии их заменили более совершенные самолеты-амфибии Бе-12), ракетные комплексы типа «Комета», затем К-10, К-16, К-11, К-10-26 на базе самолета-носителя Ту-16, К-22 — на базе сверхзвукового самолета Ту-22М. Параллельно шло и преобразование разведывательной авиации. В ВВС СФ и ТОФ поступили самолеты-разведчики с автоматизированной системой целеуказания ракетному оружию флота Ту-95РЦ, а на Черное море и Балтику — сверхзвуковые разведчики Ту-22Р с новыми аппаратурой радиотехнической разведки, фотоаппаратурой и РЛС. Это позволило морской авиации уже в 70-е годы выйти в удаленные районы Мирового океана.

В марте 1961 г. организационно оформились как рода авиации — морская ракетоносная и противолодочная авиация. Эффективность действий и в целом боеспособность противолодочной авиации возросли за счет создания самолетов и вертолетов с автоматизированными поисково-прицельными системами.

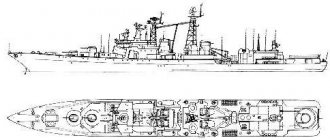

Боевые возможности морской авиации значительно расширились с вхождением в состав Военно-Морского Флота противолодочных крейсеров «Москва» и «Ленинград», основным противолодочным вооружением которых стали вертолеты.

Принципиально новое направление в развитии морской авиации обозначилось с появлением самолетов вертикального взлета и посадки Як-38, предназначенных для решения ударных задач и ПВО, и постройкой авианесущих крейсеров — «Киев», «Минск» и «Новороссийск». Первый авиационный полк на самолетах Як-38 сформирован в составе Черноморского флота в 1973 г. Авианесущие крейсера неоднократно несли боевую службу в различных районах Мирового океана.

— А когда начали формироваться корабельные истребительные части?

— К сожалению, у нас имеется один корабельный истребительный полк и один тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». С поступлением на вооружение морской авиации самолетов четвертого поколения Су-27К (Су-33) был сформирован этот полк для решения, прежде всего, задач по прикрытию группировок боевых кораблей в море.

Огромную роль в освоении нового корабельного самолета сыграл Герой России генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе. Он первым из строевых летчиков совершил посадку на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов», чем открыл новую страницу в истории авиации Военно-Морского Флота.

В ходе летно-конструкторских испытаний самолета Су-27К была успешно осуществлена подготовка к полетам и действиям с палубы корабля первой лидерной группы летчиков ВВС Северного флота в составе десяти человек.

— Как проходит подготовка палубных летчиков в настоящее время?

Северный флот располагает полнокровным полком палубных истребителей, экипажи которых проходят подготовку к выполнению задач в соответствии с боевым предназначением. При этом в вопросах подготовки палубных летчиков у нас имеются проблемы. Полигон взлетно-посадочных систем «Нитка», используемый для отработки трамплинного взлета и аэрофинишерной посадки, находится на территории Украины (аэродром Саки). В 2003 году руководство Вооруженных Сил этого государства по причинам, не зависящим от нас, не допустило летчиков к выполнению тренировок.

Вторая серьезная причина заключается в том, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте, и мы не имеем возможности тренировать подготовленных летчиков и готовить молодых с палубы корабля.

И третья проблема. Наш корабельный истребительный полк, по сути своей, элитный в составе авиации ВС РФ, не имеет требуемого налета.

— Какие перспективы у корабельной авиации?

— В планах развития ВМФ предусмотрено строительство современных авианесущих кораблей, что гарантирует будущее для корабельной авиации.

— Какова сегодня структура ВВС и ПВО отечественного флота?

— Организационно сохраняются управления ВВС и ПВО Балтийского и Тихоокеанского флотов, а также управления ВВС Северного и Черноморского флотов. Готовятся предложения по переименованию органов военного управления ВВС СФ и ЧФ, касающиеся включения в их состав сил ПВО. Удалось сформировать Центр боевого применения и переучивания летного состава МА, который уже в полной мере функционирует в интересах подготовки и переподготовки кадров для авиации флотов. Продолжается совершенствование деятельности и центрального Управления.

— Несколько слов о месте морской авиации и сил ПВО в концепции Морской доктрины:

— ВВС и ПВО в составе ВМФ осуществляют сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения в отношении России, защиту военными методами суверенитета РФ, распространяющегося за пределы ее сухопутной территории, для чего используются, прежде всего, корабельная истребительная авиация, морская ракетоносная авиация, противолодочная авиация дальнего действия. В настоящее время имеются планы оснащения морской авиации новыми комплексами, способными решать боевые задачи в удаленных районах Мирового океана в условиях силового и радиоэлектронного противодействия с применением высокоточного и помехозащищенного оружия. И хотя реализация их возможна лишь в перспективе, работы все же ведутся, особенно в части, касающейся создания более надежного и эффективного авиационного оборудования.

Успешно идет создание перспективных системы поиска и поражения подводных лодок, находящихся в подводном положении и системы освещения надводной обстановки и автоматического целеуказания ракетному оружию кораблей.

Рассматриваются в качестве нового патрульного самолета строящиеся в настоящее время самолеты двойного назначения с большим радиусом действия, в том числе морского (речного) базирования.

— А каково состояние техники и вооружения ВВС и ПВО?

Исправность и боевая готовность техники и вооружения поддерживается на уровне, обеспечивающем выполнение стоящих перед ВВС и ПВО ВМФ задач. В силу объективных причин, прежде всего, недостаточного финансирования, основным направлением наших усилий по поддержанию исправности авиационной техники является продление ее ресурса, что позволяет не допустить снижения боевой готовности. Кроме того, мы приступили к работе по модернизации существующего парка самолетов и вертолетов путем замены устаревшего бортового радиоэлектронного оборудования и оружия перспективными комплексами, которые находятся либо в разработке, либо в производстве. Мы видим реальную возможность установки на противолодочные самолеты и вертолеты элементов новой поисково-прицельной системы и нового оборудования для применения унифицированной противолодочной торпеды.

Другим важнейшим направлением является совершенствование корабельной авиации, в том числе и довооружение авианесущих кораблей новыми многоцелевыми вертолетами в модульном исполнении. Это будут более совершенные вертолетные комплексы с новыми типами противолодочных торпед, ракет и управляемых глубинных бомб. Есть возможность на базе этого корабельного вертолета иметь эффективное средство для автоматического целеуказания ракетным комплексам кораблей, а также аппаратуру, позволяющую выполнять функции радиолокационного дозора.

Имеются также планы дооборудования корабельного истребителя ракетами «воздух-корабль», что придаст ему функции многоцелевого палубного самолета, в котором так нуждается морская авиация. Планируется модернизация ракетоносцев с установкой на них оборудования для применения новых, более мощных и, главное, помехозащищенных крылатых ракет. Предусматривается и модернизация самолетов базовой морской штурмовой авиации с целью обеспечения возможности применения новых управляемых ракет класса «воздух-корабль», что по предварительным расчетам удвоит ее боевую эффективность.

В перспективе — вооружение морской авиации новыми разведывательными ракетными и противолодочными комплексами дальнего действия и дальнейшее развитие корабельной авиации.

— А теперь давайте поговорим о задачах и развитии сил и средств ПВО флота.

Локальные войны и вооруженные конфликты последних лет показали, что главной ударной силой в них являются средства воздушного нападения. Наибольшая угроза со стороны СВН приходится на морские и океанские направления. В связи с этим в состав ВМФ были переданы две группировки Войск ПВО: в Калининградской области и на Северо-Востоке России.

Исходя из вышесказанного, главной задачей ВМФ, как и других видов ВС РФ, в этих условиях является отражение агрессии адекватными средствами, прикрытие объектов страны, войск и сил с океанских и морских направлений, действуя не только в ближних, но и в удаленных морских районах.

В настоящее время структура войск (сил) противовоздушной обороны ВМФ включает: соединения, воинские части объектовой ПВО; соединения, воинские части и подразделения ПВО береговых войск; корабельные силы и средства ПВО; ИА корабельного и берегового базирования.

— И все же о задачах сил и средств ПВО флота и проблемах ПВО.

В результате проведенных мероприятий значительно возрос объем задач по ПВО, и увеличилась зона ответственности ВМФ в воздушном пространстве страны.

Войска (силы) ПВО ВМФ наряду с общими задачами охраны и обороны в границах зон и районов ПВО решают задачи прикрытия от ударов с воздуха пунктов базирования, районов рассредоточения сил, дислокации войск, аэродромов и других объектов флота, сил в море и в воздухе, судов на морских коммуникациях в пределах досягаемости огня ЗРВ и радиуса действия истребительной авиации.

ПВО объектов, войск и сил флота организуется двумя способами: прикрытия в общей системе обороны зоны (района) ПВО и прикрытия специально создаваемой группировкой сил и средств ПВО сил флота в море и в воздухе.

В общем случае система ПВО сил флота организуется в трех зонах: дальней зоне ПВО, ближней зоне и зоне самообороны кораблей и строится по объектовому, зональному и зонально-объектовому принципам.

Силами и средствами ПВО корабельных соединений, группировок ПВО флота и взаимодействующих сил приморских соединений ПВО ВВС формируются районы ПВО. В пунктах базирования сил флота — это береговые районы ПВО, в ближней морской зоне — морские районы ПВО, в дальней морской зоне — морские маневренные районы ПВО корабельных соединений.

В ВМФ до 1994 года практически отсутствовали зональные силы ПВО флота, за исключением корабельной ИА, кораблей РЛД, береговых подразделений войсковой ПВО. В настоящее время в составе БФ, ТОФ имеются группировки войск ПВО, имеющие части РТВ, ЗРВ, ИА. Задачи по прикрытию сил флотов в пунктах базирования и в прибрежной зоне, кроме того, возложены на приморские соединения ПВО Военно-воздушных сил.

В настоящее время потребный вклад ВВС и ПВО ВМФ в решение Военно-Морским Флотом задач ПВО составляет 60-80%, а в 2010 году его доля возрастет до 80-90%.

Имеющаяся система ПВО ВМФ показывает, что наличие объединенных единым командованием и напрямую подчиненных одному командующему разнородных группировок сил (войск) ПВО позволяет организовать единую систему управления войсками и силами, применять их по единому замыслу и плану, проводить единую политику строительства ПВО на приморских направлениях и обеспечивать поддержание установленной степени боевой готовности, а с началом военных действий — успешно отражать агрессию с воздуха. Кроме того, сочетание высоких маневренных качеств войсковой, корабельной ПВО и ИА с высокими огневыми возможностями объектовой ПВО, объединенных единой автоматизированной системой управления позволяет эффективно решать задачи по прикрытию сил и войск в районах боевого предназначения, объектов и районов территории страны и в мирное и в военное время.

Анализ современного состояния ПВО ВМФ показывает, что уровень боеспособности частей, подразделений войск и сил ПВО, состояние и подготовка береговых и корабельных средств ПВО не в полной мере соответствуют реальному уровню воздушной угрозы со стороны эвентуального противника России с морских направлений.

Опыт региональных войн и вооруженных конфликтов, боевых действий на море позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования организационных и тактических форм ПВО сил флота, привлечения для этой цели самых передовых систем оружия и военной техники. Принятие в состав флотов соединений Войск ПВО, появление, по сути, нового рода сил — ВВС и ПВО ВМФ, вызывает необходимость дальнейшего совершенствования существующей структуры органов управления как в центральном аппарате ВМФ, так и на флотах.

Необходимо в кратчайшие сроки решение следующих проблем: создание единой системы ПВО ВМФ (как составной части ВКО России), объединенной единым командованием и едиными системами информации и управления; более качественная подготовка органов управления всех уровней к управлению войсками, силами и средствами ПВО; поддержание уровня боеспособности частей, подразделений ПВО в соответствии с требованиями современной обороны от ударов с воздуха (из космоса).