Главная » Автомобили » Русские броневики Первой мировой

АвтомобилиКниги по истории танков

boroda 26.04.2019 1531

12

в Избранноев Избранномиз Избранного 7

Еще в 1905 году в области колесных бронемашин, броневиков или так называемых блиндированных автомобилей Царская Россия могла бы выйти в мировые лидеры, но ей опять помешали «специфические условия». От благостной спячки русское Военное ведомство очнулось лишь с первыми залпами Великой войны (Первой мировой), широко открывшей ворота многочисленным иностранным броневикам для разведки и боевых действий.

Бронемашина для первой автомобильной пулеметной роты с корпусом Ижорского завода. 1915 год

Содержание:

- Первый русский бронеавтомобиль Накашидзе

- Русские броневики на отечественных шасси

- Русские бронеавтомобили на иностранных шасси

- Трехколесные бронемашины Филатова

- Бронеавтомобили Былинского

- Бронемашина Улятовского

- Бронеавтомобили Мгеброва

- Ижорский ФИАТ

- Бронемашины Поплавко

- Бронемашины «Гарфорд»

- Полугусеничная бронемашина Гулькевича

- Иностранные бронемашины в Царской армии

- Первые бронеавтомобили Austin

- Бронемашины Armstrong-Whitworth

Почти все они базировались на шасси обычных легковушек и не всегда соответствовали своему предназначению, поэтому в Русской императорской армии спонтанно сложилась разветвленная «индустрия исправления чужих ошибок» — доработка импортных и создание собственных бронированных корпусов. Их собирали петербургские Путиловский завод и Обуховский сталелитейный, бронепрокатная мастерская № 2 Ижорского завода в Колпино, а также офицерские учебные заведения, фронтовые мастерские и небольшие частные предприятия.

До октября 1917 года в царскую армию из-за границы поступили 496 броневиков, из которых около 200 машин были переделаны в России. Большинство бронеавтомобилей, носивших собственные броские имена, участвовали в боях Первой мировой и Гражданской войн, а также в событиях Февральской и Октябрьской революций.

Русские броневики (Часть 1) Первые шаги

Традиционно считается, что первый бронеавтомобиль для Русской Армии спроектировал подъесаул 7-го Сибирского казачьего полка князь Михаил Александрович Накашидзе еще во время русско-японской войны. Якобы машина, изготовленная во Франции, предназначалась для действий в условиях Дальнего Востока, но из-за отсталости России и косности царских чиновников броневик «зарубили». Попробуем разобраться, как же все-таки обстояло дело. Князь М. Накашидзе действительно был большим любителем и популяризатором автомобильной техники. В 1902 году он опубликовал в Петербурге книгу «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России», которая являлась первой в стране книгой по военному автомобилизму.

Служа в Варшаве, М. Накашидзе совместно с графом Потоцким и полковником Головиным основал автотранспортное предприятие под названием «Большой международный гараж автомобилей», которое открылось в июле 1903 года. Помимо продажи машин французской здесь были изготовлены несколько автомобилей собственной разработки, получившие название «Интернациональ».

Видимо в это время Накашидзе начинает сотрудничать с французской (Chraron, Giarardot, Voigt»), основанной в 1901 году. Пока не удалось установить, как выстраивались взаимоотношения русского князя и французов, но, по некоторым данным, Накашидзе являлся одним из совладельцев этого предприятия. Во всяком случае, уже в начале 1904 года он продал «Большой международный гараж автомобилей», а в переписке с представителями Генерального Штаба Русской Армии он представлялся как директор отдела броневых автомобилей .

В 1902 году «Шаррон, Жирардо, Вуа» представила на парижской выставке автомобиль с установленным на нем 8-мм пулеметом Гочкиса и частичным бронированием. В следующем году эта машина испытывалась во время маневров французской кавалерии в Шалонском военном лагере, но дальнейшего.развития не получила.

В 1905 году отставной французский полковник-артиллерист Гюйе, работавший на , спроектировал полностью бронированный автомобиль с пулеметной башней, причем на механизм поворота башни оригинальной конструкции 13 февраля 1906 года он получил патент № 363712. В начале этого же года изготовила два таких бронеавтомобиля.

С началом русско-японской войны М. Накашидзе возглавляет сформированную им из добровольцев команду разведчиков, с которой отправляется на фронт в распоряжение 7-го Сибирского казачьего полка. В начале июля 1905 года он направил главнокомандующему русскими войсками на Дальнем Востоке генерал-адъютанту Леневичу предложение о заказе во Франции одного бронированного автомобиля, вооруженного пулеметом, для испытаний его во фронтовых условиях. Скорее всего, Накашидзе уже знал о проекте броневого автомобиля полковника Гюйе и рассчитывал на то, что русское правительство заинтересуется новинкой. Он брал на себя роль посредника при оформлении сделки, а также финансирование доставки броневика в Россию.

Генерал-адъютант Н.П. Леневич согласился с предложением Накашидзе. Кроме того, последний получил от министерства финансов Российской Империи разрешение на беспошлинный ввоз броневика в Россию: предполагалось, что налоги заплатит государство в случае приобретения машины. В случае если бы сделка не состоялась, броневик предполагалось отправить во Францию в 3-месячный срок.

Видимо, заручившийся поддержкой «наверху» Накашидзе, что называется «вошел во вкус», так как начальник управления военных сообщений Генерального Штаба сообщал генерал-квартирмейстру Главного Штаба русской армии:

«Подъесаул князь Накашидзе докладной запиской от 3 декабря с. г. просил о безотлагательном пропуске через таможню еще пяти таких же бронированных автомобилей, но в этой просьбе ему было отказано 8 декабря, так как предположено приобрести лишь один мотор на предмет испытания его военным ведомством».

Бронированный автомобиль прибыл в Петербург 8 марта 1906 года. Машину направили на Санкт-Петербургский артиллерийский склад, который размещался в кронверке Петропавловской крепости (ныне там Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. — Прим. автора).

Бронеавтомобиль «Шаррон» на дороге. Россия, 1906 год (РГВИА)

Испытания новинки поручили специально созданной для этого комиссии Главного артиллерийского управления под председательством генерал-лейтенанта Тахта-рева. В период с 22 марта по 29 мая 1906 года бронеавтомобиль совершил несколько пробегов в окрестностях Петербурга. Также были проведены испытания стрельбой и отстрел брони на Ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы.

30 июня 1906 года был составлен «Журнал комиссии при ГАУ для испытания бронированного автомобиля, снабженного пулеметом», в котором обобщили все материалы по испытанию машины:

«Автомобиль, по заявлению Накашидзе, обладает мощностью 30 л.с, запас бензина на 500 км, расход бензина составляет 1,25 фунта насилу в час, т.е. 37,5 фунтов в час, вес всего автомобиля 180 пудов (2400 кг), число людей 4 (офицер, управляющий автомобилем шофер и 2 пулеметчика). Со всех сторон он прикрыт броней в 4,5 мм, спереди броня сделана откидная на петлях и может, по желанию, подниматься или опускаться вниз, сбоку прорезаны 4 окна (по 2 с каждой стороны), закрывающиеся стальными листами 4,5 мм толщины. Таким образом, в боевом виде автомобиль почти совершенно прикрыт броней, остаются лишь маленькие отверстия для глаз.

Неприкрытыми остаются колеса с их дутыми шинами, которые броней не защищены. Для освещения внутри имеются маленькие лампочки накаливания. Спереди расположены сиденья для офицера и шофера, около которых сосредоточены все механизмы и рычаги для управления, задняя же часть предназначена для пулемета, укрепленного во вращающейся башне, лежащей над крышей автомобиля.

Башня эта может передвигаться вокруг особой вертикальной оси, к которой прикреплен пулемет двумя изогнутыми рычагами…

В помещении для пулемета находится сиденье для пулеметчиков, которое во время стрельбы убирается. Кроме того, здесь же помещаются два вертикальных резервуара — один для перевозки 140 л бензина, другой 20 л масла. Остальное количество бензина перевозится в резервуаре под передними сиденьями. Самая задняя часть автомобиля предназначена для перевозки 2400 патронов, уложенных в 10 металлических ящиков по 10 пачек по 24 патрона в каждой. Для остальных патронов особого помещения не имеется, но еще некоторая часть может перевозиться прямо на полу автомобиля около стойки для пулемета.

С наружной стороны спереди автомобиль оснащен ацетиленовым фонарем, сбоку снаружи к нему привешены два переносных мостика для переезда через рвы, а сзади запасное колесо и запасной пулемет.

Автомобиль вооружен пулеметом Гочкиса, стреляющим французскими патронами».

Не слишком впечатляющими были результаты испытаний брони обстрелом из 7,62-мм винтовки Мосина, показавшие, что «броня, поставленная на автомобиль, по своим качествам относительно непробиваемости значительно уступает нашей стали, причем хрупкость ее подтверждает и то обстоятельство, что при пробивании ее попадающими пулями около пробоин откалывались маленькие кусочки брони».

В своих выводах по испытанию броневого автомобиля комиссия главного артиллерийского управления отмечала следующее:

«1. Машина дала вполне хорошие результаты: а) по очень хорошей дороге автомобиль двигался со скоростью 60 верст в час;

б) подъемы до 18-20 град, автомобиль брал хорошо;

в) по песчаному уплотненному неглубокому грунту и по сухой пашне автомобиль двигался беспрепятственно.

2. Имея достаточный запас воды и бензина, автомобиль долго движется без их пополнения.

3. Управление автомобилем удобно ввиду того, что все рычаги и механизмы сосредоточены около шофера.

4. Необходимо отметить и целесообразное устройство охладителя машины.

Недостатки:

5. Автомобиль совершенно не может двигаться по размокшей сырой не мошеной дороге (с обыкновенным грунтом окрестностей Петербурга), по пути укрытому даже неглубоким рыхлым снегом, а также без дорог, по сухим мягким фунтам, по которым обычный легкий пассажирский 8-местный автомобиль может проходить. При движении по таким грунтам автомобиль увязал почти до осей.

6. Поворотливость автомобиля незначительна. Для поворота необходим круг в 17,5 аршин диаметром и 9,5 аршин для поворота последовательным движением вперед — назад.

7. Нет полной независимости ходов.

8. Некоторые части автомобиля, например выхлопная труба, расположены очень низко, ввиду чего в случае увязания колес возможны их поломки.

9. Центр тяжести автомобиля поднят очень высоко ввиду довольно значительного веса броневой башни и пулемета, расположенных сверху крыши автомобиля, что вредно влияет на его устойчивость».

Не все обстояло гладко и при испытании машины стрельбой. Если при ведении огня с места результаты были вполне удовлетворительные, то оказалось, что в движении «меткость значительно понижается, причем с увеличением скорости понижение растет».

Кроме того, отмечалась, что боевое отделение мало для размещения пулемета и двух пулеметчиков, вращение башни и наведение ее на цель довольно сложно, а «стрельба требует особой ловкости и сноровки вследствие тесноты помещения». Также члены комиссии высказались против использования на броневике пулемета Гочкиса: «Стреляет французскими патронами, следовательно для нашей армии непригоден».

Вид бронеавтомобиля «Шаррон» с башней, развернутой назад. Россия, 1906 год (РГВИА)

В окончательных выводах комиссия записала:

«Доставленный автомобиль не удовлетворяет некоторым условиям поставки, а потому и не может быть допущен к приему».

Присутствовавший на испытаниях князь Накашидзе, видимо поняв, что представленный им броневик не удовлетворяет требованиям военных, 18 июня 1906 года направил на имя начальника Генерального Штаба генерал-лейтенанта Ф. Палицина докладную записку следующего содержания (кстати, в этом документе Накашидзе именовался «директором отдела броневых автомобилей ):

«Построенный мною автомобиль был приспособлен к условиям войны на Дальнем Востоке. Нынешнее политическое положение на этой окраине вовсе не дает оснований предполагать, что мы не накануне новых оснований с нашим врагом. Японское военное министерство уже два раза обращалось на наш завод с просьбой поставить ему 50 автомобилей, а комиссия китайских офицеров, приезжавшая для осмотра автомобиля, сделала нам заказ на 150 автомобилей для китайского правительства. Будучи связан со мной контрактом, завод был вынужден временно отказаться от этих заказов, но если до 1 сентября с. г. я не представлю заводу от Русского Правительства заказа известного количества автомобилей, не менее 50, то завод будет вправе поставлять бронеавтомобили кому угодно…

Из всего сказанного вытекает, насколько было бы важно в целях Государственной обороны и придания нашим военным силам большей мощи, если бы Русская Армия оснастилась теперь же достаточным количеством броневых автомобилей, которые, будучи сосредоточены в парках, дали бы возможность заблаговременно подготовить контингент механиков и изучить боевую тактику этого нового вида оружия.

В заключение считаю долгом добавить что, идя навстречу Правительству в виду его тяжелого денежного положения, мы готовы были бы открыть в Петербурге крупный автомобильный завод».

Скорее всего, сведениями о предполагаемых закупках бронемашин различными странами Накашидзе пытался надавить на русское военное министерство и вынудить его к покупке партии бронемашин у него. Причем предприимчивый князь уже пытался воздействовать таким образом ранее. Например, представляя прибывший в марте 1906 года бронеавтомобиль представителям управления военных сообщений, Накашидзе сообщил, что по имеющимся у него «секретным данным германское Военное Министерство заключило условие с одной из крупных немецких фирм о поставке по первому требованию 80 автомобилей в двухмесячный срок и что подобный же контакт заключен французским Военным Министром с одной из французских фирм о поставке в течение трех месяцев 100 автомобилей приблизительно того же типа, как и изготовленный .

Бронеавтомобиль «Шаррон», застрявший на песчаном грунте. Россия, 1906 год (РГВИА)

Распоряжением начальника Генерального Штаба от 21 июля 1906 года бронированный автомобиль было «приказано передать в распоряжение штаба Красносельского военного лагерного сбора на время с 24 июля с. г.». Для проведения испытаний приказом командующего войск гвардии и Петербургского военного округа была создана специальная комиссия под председательством генерал-майора Розеншильд фон Паули. Вряд ли поводом для проведения испытаний послужили сомнительные сведения Накашидзе о заказах на броневики других стран. Скорее всего, командование Русской Армии хотело получить полные сведения о бронированной новинке, так как в приказании комиссии указывалось, что «испытания следует проводить исключительно с тактической целью». В своем заключении комиссия генерал-майора Розеншильд фон Паули отмечала следующее:

«…При испытании с 25 июля по 5 августа с. г. на практике выяснилось, что автомобиль весьма пригоден для выполнения следующих задач: а) для широкой разведки в тылу и на флангах противника;

б) для прорыва с разведывательной целью сквозь цепь противника;

в) для службы связи в сфере огня противника, особенно при значительном развитии сети путей;

г) для расстройства кавалерийских частей, идущих в атаку…

д) как удобная вышка для производства наблюдений на ровной местности, особенно если имеются и кусты, за которыми можно скрыть автомобиль.

Кроме указанных выше назначений автомобиль, можно полагать, принесет пользу в следующих случаях:

а) для быстрого продвижения к фронту противника или в тыл ему с целью уничтожения при помощи перевозимого запаса взрывчатки каких-либо важных сооружений, особенно переправ;

б) для различных вспомогательных целей при партизанских действиях;

в) для быстрой доставки в боевые линии патронов и снарядов, а равно пополнение убыли офицеров;

г) при преследовании противника постоянное беспокойство со всех сторон пулеметным огнем.

Хотя комиссии поручено было высказаться о тактическом значении броневого автомобиля, тем не менее, нельзя обойти молчанием и некоторых технических сторон, существенно влияющих на тактическое применение автомобиля. В этом смысле нельзя не отметить:

1) Бронеавтомобиль Накашидзе вследствие своей громоздкости (180 пудов) получит широкое применение лишь в сфере густой сети шоссе.

2) Автомобиль слишком грузен, почему легко застревает в грязи.

3) Малоповоротлив на дорогах, благодаря чему уходит много времени на повороты, что под огнем противника может быть гибельно.

4) Передок слишком низко сидит над землей, вследствие чего бывают задержки от попадания камней и т.д.

5) По своему наружному очертанию автомобиль представляет слишком большое сопротивление для воздуха и мало поверхностей, по которым скользили бы пули.

6) Шины колес следует по возможности прикрыть броней.

7) Для наблюдения по сторонам вместо имеющихся больших отверстий сделать узкие щели.

Все приспособления для пулемета следует облегчить и пулемет сделать съемным, а способ его крепления более удобным для стрелка.

Все приспособления для пулемета следует облегчить и пулемет сделать съемным, а способ его крепления более удобным для стрелка.

9) Для быстрого вскакивания в автомобиль его следует снабдить большим числом дверей.

10) По возможности уменьшить шум от движения, чтобы дать возможность незаметнее подходить к неприятелю».

Таким образом, общие выводы обеих комиссий, проводивших испытания машины в марте — мае и июле — августе в целом совпадали. Их оценка бронеавтомобиля в целом сводилась к одному — в данном виде он не пригоден для эксплуатации и применения в Русской Армии.

Однако такой поворот дела никак не устраивал Накашидзе, который был напрямую финансово заинтересован в том, чтобы Россия приобрела партию бронеавтомобилей «Шаррон». Видимо, находясь под впечатлением боев революции 1905-1906 годов, он предлагает использовать машину «для поддержания внутреннего порядка». Записавшись на прием к тогдашнему министру внутренних дел П. Столыпину, Накашидзе приехал на его дачу 12 августа 1906 года. Именно в этот день на министра было совершено покушение, и его дача взлетела на воздух. Сам Столыпин не пострадал — во время взрыва он отсутствовал. Однако, как следует из записки товарища министра внутренних дел,

«12 августа 1906 года был убит среди других, явившийся к Министру с предложением для полицейских и охранных целей изобретенного им типа автомобиля штаб-ротмистр князь Михаил Александрович Накашидзе, и вместе с ним погибли все чертежи, планы, договоры с французской автомобильной компанией и прочие документы, относящиеся к его изобретению».

Но, несмотря на столь трагическую судьбу самого Накашидзе, предлагаемый им бронеавтомобиль продолжал свою «одиссею» в России. Курировал машину товарищ погибшего князя отставной полковник гвардии А. Офро-симов, который также являлся представителем .

22 сентября 1906 года в Военный совет было направлено письмо следующего содержания:

«По мнению Главного Управления Генерального штаба бронированный автомобиль князя Накашидзе, хотя и оказался не удовлетворяющим некоторым из предъявленных к нему условий, тем не менее по результатам испытаний на Красносельских маневрах мог бы быть пригоден для выполнения известных боевых задач, а потому таковой желательно приобрести в Военное Ведомство для развития дальнейших испытаний с ним и с целью усовершенствования его технических данных».

Видимо, на основании этого документа 9 января 1907 года бронированный автомобиль приобрело военное ведомство России, заплатив французской фирме 30000 рублей.

Кстати, одним из условий приобретения броневого автомобиля Генеральный Штаб поставил сдачу машины «во вполне исправном виде» с заменой броневого корпуса и башни. Надо отдать должное оперативности отставного полковника Офросимова — 19 февраля 1907 года он заключил с Путиловским заводом в Петербурге договор на ремонт броневика. При этом были проведены следующие работы:

«1. Установка новой брони, доставленной из Франции; 2. Исправление щитов колес;

3. Сделать все приспособления пулемета съемным;

4. Для наблюдения по сторонам в имеющихся ставнях оконных сделать бойницы в виде продолговатых щелей;

5. Сделать в задней стене бойницу;

6. Возобновление наружной окраски».

28 марта 1907 года комиссия из представителей управления военных сообщений, главного артиллерийского управления и представителя Офросимова приняла бронеавтомобиль, отремонтированный Путиловским заводом. После небольшого испытательного пробега машину направили на хранение в кронверк Петропавловской крепости.

В начале августа 1907 года броневик вновь отправили в Ораниенбаум, для проведения испытаний на ружейном полигоне Офицерской стрелковой школы. Руководил испытаниями начальник полигона полковник Н. Филатов, а шофером машины был солдат 1-го Кавказского железнодорожного батальона Павел Васильев.

Испытания с перерывами длились до середины октября, причем проверялась как скоростные и маневренные качества машины, так и возможность установки на ней и ведения огня из пулеметов Гочкиса, Максима и Мадсена. Во время нахождения на полигоне бронеавтомобиль прошел более 600 верст, показав высокие скорости движения по хорошим шоссе и полное отсутствие проходимости по грязным дорогам или проселкам. Кроме того, отмечалось большое число поломок, для исправления которых приходилось приобретать запчасти на заводе Лесснера. В целом, выводы по маневренности и проходимости машины полностью совпадали с выводами комиссий, проводивших испытания в 1906 году.

Бронеавтомобиль «Шаррон» во время испытаний пробегом на пути в Ораниенбаум. Россия, 1906 год (РГВИА)

В июле 1908 года бронеавтомобиль поступил в распоряжение войск гвардии и Петербургского военного округа и его отправили в Красное Село «для испытания ездою на маневрах». Однако результаты оказались неутешительными: «Броневой автомобиль в его настоящем виде, вследствие чрезмерной тяжести, для вышеуказанных целей служить не может». При этом штаб Петербургского военного округа предлагал переделать автомобиль «на более легкий тип» (т.е. разбронировать), взяв все расходы за свой счет.

17 сентября 1908 года броневой автомобиль передали в «полную собственность» Петербургского округа, а к 16 октября броня с машины была снята, а сам автомобиль переделан в легковой.

Таким образом, несмотря на более чем двухлетние испытания броневика в России эта машина не получила признания у наших военных, и в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что до этого ничего подобного на вооружении ни одной страны мира не имелось, и опыта в использовании нового вида боевой техники, естественно, ни у кого в то время не было. Кроме того, не следует забывать, что технический уровень броневиков того времени был напрямую связан с развитием автомобилестроения. А в первые годы XX века автомобили представляли собой еще весьма несовершенные конструкции, имевшие малую надежность работы агрегатов и низкую проходимость, а также бывшие весьма сложными и капризными в эксплуатации.

помимо броневика для России изготовила еще несколько подобных машин в расчете на русский заказ. По французским источникам, шесть построенных броневиков отправили в Россию в конце 1906 или начале 1907 года, но через границу их не пустили. Чуть позже две машины были куплены немцами, причем с солидной скидкой (по некоторым данным до 40%). После испытаний в 1909 году машины участвовали на учениях 5-й гвардейской бригады, а затем их отправили в одну из крепостей в Восточной Пруссии. По некоторым данным, оба броневика использовались немцами в боях в Восточной Пруссии в августе 1914 года.

Один броневик был куплен у французскими военными, и в 1914 году использовался в боях в составе кавалерийского корпуса генерала Сордэ.

Помимо броневого автомобиля князя Накашидзе, перед Первой мировой войной в России имелся еще один броневик, о котором в нашей стране практически ничего не известно. Правда, заказывали машину не военные, а гражданские власти.

11 ноября 1911 года управление по постройке восточной части Амурской железной дороги заключило с немецкой договор на изготовление броневого автомобиля, который должен был удовлетворять следующим требованиям:

«Общий вес автомобиля около 120 пудов, вес брони толщиною 4,5 мм из крупповской стали не должен превышать 30 пудов. Подъемная сила — 60 пудов груза или 6 человек и 20 пудов.

Шасси грузового типа. Мотор должен быть 4-цилиндровым, в 35/40 л.с, с отлитыми попарно цилиндрами…

Максимальная скорость при полной нагрузке 20 верст в час.

6. Автомобиль должен быть снабжен боевой вращающейся башней, непроницаемость брони гарантируется против винтовочных выстрелов».

Судя по всему, перед выдачей заказа представила управлению по постройке восточной части Амурской железной дороги эскизный проект машины, который, с небольшими изменениями, и был утвержден.

Бронеавтомобиль «Бенц» Амурской железной дороге в Омске. Май 1918 года (музей современной истории России)

4 августа 1912 года броневик доставили в Петербург, в российское отделение торгового дома «Бенц и К°», после чего машину отправили в Хабаровск. Судя по документам, внешний вид и характеристики машины соответствовали заданию, однако немецкая фирма не полностью выполнила поставленные условия. Так, броневик не имел «боевой вращающейся башни», а грузошины были меньшего диаметра, за что с исполнителя удержали 1203 рубля (общая стоимость машины составляла 11500 рублей).

Интерес к бронеавтомобилю управлением по постройке восточной части Амурской железной дороги не случаен. Дело в том, что в ходе русско-японской войны выяснилось, что Китайско-Восточная железная дорога, проложенная по территории Маньчжурии, полностью не обеспечивает интересов России. Поэтому уже в 1906 году началось проектирование Амурской железной дороги от Сретенска до Хабаровска обшей протяженностью 2041 версты с ветками к Нерчинску, Рейно-ву и Благовещенску. Строительство началось два года спустя, и велось в малонаселенных районах вблизи с китайской границей. Поэтому нередки были случаи нападения на рабочие партии китайских бандитов — хунхузов. Для безопасных поездок инженеров, а также перевозки ценных грузов, по предложению начальника работ по постройке восточной части Амурской железной дороги инженера А. В. Ливеровского и был заказан бронеавтомобиль «Бенц».

Прибывший в Хабаровск 15 сентября 1912 года броневой автомобиль в начале следующего года переделали для движения по железнодорожному полотну, так как шоссе и хороших грунтовых дорог в этом районе имелось крайне мало, а зимой движение по ним было практически невозможно.

После начала Первой мировой войны бронеавтомобиль «Бенц» был принят «в Военное ведомство по военно-автомобильной повинности» по акту № 16495 от 5 октября 1914 года. Как следовало из сопроводительных документов, к этому времени автомобиль «в период времени службы на постройке в течение 25 месяцев сделал пробег всего лишь 2425 верст». Кстати, в тех же документах эта машина именовалась «бронированным автобусом» — видимо из-за больших габаритных размеров.

В середине октября 1914 года «бронеавтобус» из Хабаровска направили в Петроград, в распоряжение Военной автомобильной школы, но машина затерялась на необозримых русских просторах, так и не доехав до столицы.

Весной 1918 года машина «всплывает» в Омске. Здесь, за характерную форму корпуса броневик прозвали «гроб Лобкова» (3. И. Лобков — один из организаторов отрядов Красной гвардии в Омске, председатель городского комитета РСДРП (б)).

Таким образом, к началу Первой мировой войны на вооружении Русской Армии броневых автомобилей не имелось. Впрочем, и в других странах, имевших более развитую (по сравнению с Россией) автомобильную промышленность — Австро-Венгрии, Германии, Англии, Америке и Франции — дело обстояло точно также. Построенные этими странами в 1906—1913 годах различные образцы броневых автомобилей не пошли дальше опытных образцов и ни один из них не заинтересовал военных.

Первый русский бронеавтомобиль Накашидзе

Во время Русско-японской войны отставной поручик гусарского полка грузинский князь Михаил Александрович Накашидзе уверился в необходимости создания принципиального нового вида вооружения — бронеавтомобиля. Представленный летом 1905 года проект военным понравился, но они ограничились советом изобретателю принять на себя все расходы по его изготовлению.

Прототип бронеавтомобиля Накашидзе французской фирмы CGV. 1905 год

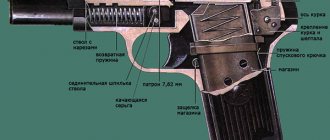

В результате заказ на два броневика был передан французской фирме Charron, Girardot et Voigt (CGV), которая уже имела опыт установки пулеметов на легкие шасси. Основой русских бронемашин являлись рядовые 37-сильные легковушки Charron 30CV с отнесенной назад коробкой передач и главной цепной передачей. На них водрузили высокие бронекорпуса с крупными окнами и поворотной башней с пулеметом Hotchkiss, а по бортам крепились колейные мостки для преодоления траншей. Достаточно тяжелая трехтонная машина развивала скорость 50 км/ч и имела запас хода 600 километров. Ее первые испытания состоялись в конце 1905 года во Франции.

Пулеметная машина Михаила Накашидзе на испытаниях в России. 1906 год

Второй экземпляр броневика на военных маневрах во Франции. Июль 1906 года

Так в который уж раз сработала теория особого исторического статуса России с ее «специфическими условиями», к которым относили многовековую привязанность к конным повозкам, отсутствие крупных промышленных предприятий и…

126000111.02.2018

В Россию первый бронеавтомобиль прибыл в марте 1906-го. Военные провели его испытания в весеннюю распутицу и признали машину «неспособной к самостоятельному движению», но по итогам летних проб ее рекомендовали применять

«для борьбы с конницей противника и преследования отступающего врага».

После ремонта и усиления брони она снова поступила на испытания, но по их результатам в 1908-м броневик был разобран.

M1 / T4, Бронеавтомобиль

На долгом пути эволюции, пройденном гражданской и военной автомобильной техникой, периодически появлялись образцы, имевшие кардинальные отличия от всех изделий, которые проектировались и серийно производились до этого. И каждый раз именно с них начинался новый виток совершенствования конструкций, вновь инициировавший через некоторое время очередной качественный скачок.

Возьмем, к примеру, бронеавтомобили. Сейчас почти все машины имеют несущий корпус из броневой стали, к которому крепятся агрегаты ходовой части и силовой передачи. Некоторые типы изготовлены по старой, классической, схеме – на рамном шасси. Но это в основном модифицированные грузовые и легковые автомобили, превращенные в броневики полицейского назначения, а не полноценные машины поля боя.

Самым первым в истории бронеавтомобилем с “самонесущим” броневым кузовом стал американский Т4, построенный в 1932 г. фирмой “Каннингхэм” и позднее принятый на вооружение подиндексом М1.

Фирма “Каннингхэм” была, как иногда выражаются, широко известна в узком кругу. Основанная еще в первой половине XIX в. она в начале XX столетия освоила мелкосерийное производство легковых автомобилей высокого класса. В 1916 г. на заводе фирмы в г. Рочестер (штат Нью-Йорк) был запущен в серию двигатель V-8 рабочим объемом 7244 см3 и мощностью 90 л.с. (2000 об/мин). Этот мотор впоследствии использовался на всех “каннингхэмах”, вплоть до ликвидации на фирме автомобильного направления в начале 30-х гг. Имея объем выпуска три – четыре сотни автомобилей в год, “Каннингхэм” серийно строила бронированные лимузины, санитарные машины и катафалки. Так, из 377 “каннингхэмов”, проданных в 1923 г., 190 штук являлись “автомобилями специального назначения”, а среди 310, выпущенных заводом в 1928 г., их было уже 70 процентов.

Именно несовременная “штучная” технология производства позволила маленькой фирме решительно отбросить применявшиеся до этого (да и после) принципы создания армейских бронеавтомобилей на коммерческих шасси. Крупные производители никогда не пошли бы на такое в мирное время. А Джеймсу Каннингхэму и его сотрудникам было все едино: что конвейер переналаживать, что дорогое оборудование закупать. Отгородили часть цеха, построили что-то вроде стапеля и приступили к монтажу.

Что же представлял собой первый в мире бронеавтомобиль нового поколения? Несущий кузов с огромными плоскими поверхностями был смешанной клепано-сварной конструкции. Для его изготовления использовались листы брони толщиной от 4,8 до 12,7мм. Почти половину длины бронекузова занимал огромный моторный отсек, хотя двигатель V-8, который там размещался, имел довольно скромные габариты. Для охлаждения радиатора спереди были устроены вертикальные жалюзи. За отсеком двигателя – бронированная двухместная кабина с двумя весьма широкими дверями.

В первых опытных образцах “Каннингхэма” военные сразу отметили недостаточную броневую защиту лобового остекления (двумя – левым и правым – откидными бронещитками). Вообще, конструкция была явно неудачной, ведь для того, чтобы опустить бронещитки, ветровое стекло надо было откинуть и положить на капот. В боевых условиях оно вряд ли уцелело бы. За кабиной – боевое отделение с невысокой вращающейся башней цилиндрической формы с конической крышей. В башне были предусмотрены места для установки двух пулеметов “Браунинг”. Тяжелый М1920 калибром 12,7 мм и обычный “ручник” М1919 калибром 7,62 мм размещались очень близко друг относительно друга. Башня снабжалась откидывающимся назад люком. На ее крыше находился узел для крепления антенны радиостанции. Боевое отделение имело две боковые и одну заднюю дверцы.

Расстояние от первого моста до второго – 2572 мм, от второго до третьего – 1136 мм. При такой достаточно солидной базе размеры бронеавтомобиля, получившего индекс Т4, были 4830 х 1850 х 2130 мм, а вес – 4,08 т. Учитывая, что мощность двигателя V-8 рабочим объемом 7,7 л достигала 140 л.с. (у серийной модели), легко рассчитать удельную мощность: 35 л.с. на тонну веса. Для сравнения, выпускавшийся в те годы шведский бронеавтомобиль “Ландсверк” имел удельную мощность 10,5 л.с. на тонну, “Фиат” – 8,25 л.с. на тонну, японский “Сумида” – 13,7 л.с. на тонну веса. Так что характеристики мотора V-8 вполне соответствовали “революционному” имиджу конструкции. Скорость на шоссе – до 90 км/ч – великолепный результат для бронеавтомобиля той эпохи. Топливного бака емкостью 114 л с лихвой хватало для марш-броска протяженностью 320 км.

Агрегаты бронемашины были вполне заурядными, автомобильными – четырехступенчатая планетарная коробка передач, мосты, подвеска, рулевое управление, колеса. Практически никакой новизны. Причем шины были самые обычные, даже протектор был шоссейный. Для повышения проходимости на задние колеса приходилось надевать цепи. Передний мост не имел привода, зато установленные по бокам кузова запасные колеса могли вращаться и должны были, по идее, помогать бронеавтомобилю преодолевать препятствия, не “садясь” на них днищем.

Конечно, Т4 не был идеальной конструкцией, но в тот момент он был наиболее “зрелым” броневиком американской разработки и его приняли на вооружение армии США, присвоив достаточно символический индекс М1. Кроме двух опытных экземпляров, было построено еще 20 серийных бронемашин типа М1. В ходе подготовки производства проект, за исключением кое-каких мелочей, не изменился. Так, например, у серийных М1, в отличие от прототипа Т4, были увеличенные окна в боковых дверцах – для улучшения обзора. Еще переделали корпуса фар: вместо яйцеобразных, стоявших на первом экземпляре, применили стандартные, но большего диаметра.

Эффектный хромированный бампер из двух полос (от лимузина) в серии заменили более мощным из стального проката. На крыше башни установили кронштейн для зенитного пулемета и радиоантенну новой конструкции. На широких крыльях задних колес были установлены по два длинных ящика для ЗИП вместо одного. К тому же, сзади справа вертикально закрепили бочку с дополнительным запасом топлива. Заказ был срочным – наступило время массовых моторизованных армий, потребовалось много современной техники, в первую очередь – для учебных целей.

Моторизация армии США поначалу шла маленькими шагами – в 1930 г. создается экспериментальное подразделение численностью 600 человек, имевшее на вооружении 15 танков (“Рено” FT и Т1Е1), десять бронемашин, одну артиллерийскую батарею на мехтяге, 66 грузовиков, семь тракторов и 22 легковых автомобиля.

Затем, на основании полученного опыта, было принято решение механизировать одну из регулярных частей. Выбор пал на 7-ю кавалерийскую бригаду армии США. Подобным образом тогда поступали во многих армиях мира: в механизированные сначала переводили наиболее подвижные части и соединения. В конце 20 – начале 30-х гг. в Сухопутных войсках таковыми являлись только кавалерийские полки и бригады.

Одним из новых типов вооружений, призванных заменить боевых коней, стал именно бронеавтомобиль М1, получивший классификационное название Combatcar. В 7-ю кавбригаду передали все 20 серийных экземпляров М1. В течение нескольких лет машины использовались как “учебные парты” для будущих командиров и водителей бронетранспортеров и танков. Пожалуй, единственными боевыми задачами, которые приходилось выполнять экипажам М1, было участие в перевозке слитков в хранилище золотого запаса США в Форт-Нокс или из него. Фото бронеавтомобиля М1 у въезда в эту известную всему миру цитадель – наиболее популярное в исторической литературе изображение первого в истории серийного броневика безрамной конструкции.

Бронемашины М1 имели стандартную окраску – однотонную оливковую. К башням прикреплялись небольшие, но хорошо заметные таблички с эмблемой кавалерии США – скрещенными саблями. Со временем эмблематика на бронеавтомобилях изменилась – на некоторых фотографиях М1 хорошо виден кавалерийский символ, нанесенный белой краской на боковые бронедверцы.

БОЕВАЯ МАССА – 4465 кг ЭКИПАЖ, чел. – 4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: Длина, мм – 4572 Ширина, мм – 1829 Высота, мм – 2108 Клиренс, мм – 199 ВООРУЖЕНИЕ: один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета Browning БОЕКОМПЛЕКТ: 7200 патронов ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ: пулеметный прицел БРОНИРОВАНИЕ: лоб корпуса – 9,53 мм борт корпуса – 9,53 мм корма корпуса – 9,53 мм башня – 9,53 мм крыша – 6,35 мм днище – 6,35 мм ДВИГАТЕЛЬ: Cunningham V8, карбюраторный, 8-цилиндровый, жидкостного охлаждения, мощностью 133 л.с. ТРАНСМИССИЯ: механического типа ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: колесная формула 6х3, колеса одинарные, шины пневматические 6,75х32 дм СКОРОСТЬ: 89 км/ч ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ: 402 км ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: Глубина брода, м – 0,53

Русские броневики на отечественных шасси

Во времена Первой мировой войны единственным «счастливым» сочетанием отечественных автомобилей и бронекорпусов русского производства являлись бронемашины, базировавшиеся на шасси Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ).

Первыми в августе–сентябре 1914-го стали безбашенные броневики на 40-сильном легковом шасси С24-40, созданные по проекту инженера А. Я. Грауэна и оснащенные ижорскими корпусами с наклонным расположением бронелистов из хромоникелевой стали. Два пулемета Maxim помещались в лобовом и кормовом листах, третий можно было переносить с одного борта на другой. Скорость трехтонных машин не превышала 20 км/ч. На фронт они ушли в составе 1-й автомобильной пулеметной роты, но из-за слабого бронирования вскоре были сняты с вооружения.

Полностью русский броневик Грауэна на легковом шасси С24-40. 1914 год

Безбашенная машина Ижорского завода с задним расположением пулемета

В конце сентября 1914 года в петроградской мастерской инженера А. А. Братолюбова по проекту штабс-капитана Некрасова на том же шасси собрали три броневика с округлыми корпусами Обуховского завода с двумя 37-мм пушками Hotchkiss и тремя пулеметами. Такие же корпуса с пушкой Maxim смонтировали на трех однотонных грузовых шасси Д24-40. Все версии получились слишком тяжелыми и громоздкими, участия в боях не принимали и впоследствии были переведены на железнодорожный ход.

Пушечный броневик Некрасова и Братолюбова на автомобиле С24-40. 1915 год

В начале 1916 года в мастерской Братолюбова на шасси С24-40 появился оригинальный башенный броневик «Победоносец» с тремя пулеметами Maxim и вторым постом управления. Одновременно на грузовых шасси Д24-40 собрали еще три бронемашины, которые от легковых отличались усиленной рамой и новыми мостами. Оказавшиеся перегруженными и тихоходными, все они применялись как учебные машины и служили в охране Смольного.

Броневик «Победоносец» на шасси «Русско-Балтийский С24-40». 1916 год

Машины «Олег», «Ярослав» и «Святослав» на грузовых шасси Д24-40. Март 1917 года

В общей сложности до 1917 года на русских шасси было собрано всего лишь 20 броневиков.

Автомобили: Детская энциклопедия

Правда, в современной армии автомобили в большинстве случаев выполняют прозаическую повседневную транспортную работу и непосредственно не участвуют в боевых операциях, предоставляя это специализированным машинам на их базе — броневикам. Самые обычные грузовики без какой-либо броневой защиты, порой даже не снабженные средствами повышенной проходимости, тоже не раз «надевали» военную форму. Вы знаете про легендарные реактивные многозарядные установки на шасси обычных грузовиков, называемые в народе «Катюшами». Но ими вовсе не ограничивается ряд автомобильной техники подобного назначения. «Катюши», воздвигнутые на постаментах в память о минувшей войне, — лишь наиболее яркий символ боевого применения автомобиля.

Современный бронированный автомобиль.

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЕМЕТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Впервые самоходную колесную машину вывели на поле сражения англичане. Это произошло в 1899 г. во время войны с бурами в Южной Африке. Конструктор Ф. Симмс взял за основу легкий четырехколесный одноместный автомобиль «Де Дион-Бутон», скорее напоминавший два сочлененных и снабженных мотором велосипеда, и установил на нем спереди пулемет «Максим» — новинку тех лет. Именно это сооружение положило начало рождению новой боевой единицы — «пулеметного автомобиля». В дальнейшем обычные автомашины с пулеметом на борту участвовали в различных боевых операциях. Они обладали неплохой по тем временам скоростью, а на наиболее мощных из них ухитрялись далее перевозить до взвода солдат.

В России на белостокских маневрах 1897 г. и на курских 1902 г. применялось также несколько типов автомобилей с бензиновыми двигателями. Во время русско-японской войны 1904— 1905 гг. на дальневосточном театре военных действий при штабе главнокомандующего русских войск генерала Куропаткина имелось 11 легковых машин, которые использовались для поездок высших офицеров.

Позже в русской армии от использования единичных автомобилей стали переходить к созданию специальных автоподразделений. Первыми такими подразделениями были автомобильные команды при железнодорожных батальонах, организованные в 1910 г.

В период первой мировой войны в России практически не существовало своей автомобильной промышленности, если не считать рижского , производственные мощности которого не могли удовлетворить все потребности фронта.

Пулеметный автомобиль был не единственным изобретением Симмса. В 1902 г. талантливый англичанин построил бронированный грузовик с двигателем внутреннего сгорания.

Пулеметный автомобиль Симмса. 1899 г.

«Роллс-Ройс Сильвер Гоуст» в качестве санитарного автомобиля. 1916 г.

К началу первой мировой войны ведущие капиталистические страны — США, Англия, Франция, Германия — имели хорошо развитую автомобильную промышленность. Парк автомашин там был довольно внушительным, однако в армиях названных государств автомобилей было крайне мало, роль их явно недооценивалась. Во всех армиях автомобилями пользовались для разных целей, но везде — для перевозки припасов и прочих грузов. Пробовали строить самоходные зенитные установки, однако они представляли собой обычные орудия, установленные на платформе грузовика.

ВОЕННОЕ ТАКСИ

Транспортные возможности автомобилей, как грузовых, так и пассажирских, в полной мере раскрылись в условиях первой мировой войны. Автомобили с их подвижностью, свободой в выборе трассы, высокой средней скоростью, способностью к маскировке от нападения с воздуха стали важным видом военного транспорта, а в отдельных случаях и незаменимыми боевыми единицами. Об этом напоминает стоящий в Музее оружия в Париже среди танков и походных кухонь легковой автомобиль — обыкновенный «Рено», модель 1910 г.

Автомобилю «Рено-такси» посвящена французская почтовая марка. Его уменьшенные модели фигурируют на витринах магазинов игрушек, украшают чернильные приборы, пепельницы, точилки для карандашей. С изображением этого автомобиля во Франции можно встретиться везде — им покрыты столовые клеенки, пивные кружки, женские головные платки. И всюду под рисунками и моделями есть этикетка: «Марнское такси». Почему же у французов старенький «Рено» возведен в ранг национального героя?

В 1914 г. германская армия неудержимо двигалась к Парижу. Передовые отряды достигли реки Марны, приблизились к важной железнодорожной магистрали в нескольких десятках километров от столицы. Оборона города не была заблаговременно обеспечена войсками. 7 сентября положение стало критическим. Нужно было за сутки перебросить на Марну вновь сформированную дивизию. Железная дорога могла перевезти не более бригады, для переброски пешком не хватало времени. И вот генералов, руководивших обороной, осенила идея — призвать на помощь парижские автомобили-такси.

То, что будущая королева Великобритании Елизавета II в годы второй мировой войны была водителем и ремонтировала в автошколе автомобили, известно многим. Но далеко не все знают, что дамы из высших слоев британского общества водили военные автомобили в годы первой мировой войны. В автомобильном отряде служили 22 леди — графини, герцогини, супруги и дочери графов и пэров. Кто-то, возможно, подумает, что их военная служба была фикцией. Но это не так. Дамы носили защитную солдатскую форму и соблюдали все требования воинской дисциплины.

История рассказывает об операции, в которой участвовали лондонские автобусники. Она значительно превосходила по своим масштабам парижскую. 16 сентября 1914 г. в состав континентальных войск было включено 70 «двух-этажек» для переброски в Дюнкерк. Автобусы, с которых даже не успели снять рекламные щиты, перевозили войска то в Ипр, то в Лилли, то в Турне, осуществляя регулярную связь между Дюнкерком и действующими армиями. К октябрю на европейском театре военных действий применялось до 300 автобусов, объединенных в корпус армейской поддержки. Всего же за годы войны на фронт было отправлено около 1300 автобусов, из которых потом к «мирной жизни» вернулось всего 300.

В других крупных военных операциях тоже с успехом были применены автомобили. В мае 1915 г. в Галиции и в декабре в боях на реке Стырь победу русской армии обеспечил своевременный подвоз подкреплений, пулеметов и снарядов на автомобилях. Когда германская армия осаждала французский город и крепость Верден, единственная железная дорога, связывавшая город с тылом, находилась под обстрелом неприятельских орудий. На выручку были брошены грузовые автомобили «Берлье» и «Юник». До шести тысяч машин в сутки подходило по шоссе к Вердену. За три месяца боев было подвезено более миллиона солдат и около двух миллионов тонн грузов, вывезены сотни тысяч раненых.

К концу первой мировой войны в армиях стран, выступивших против Германии, числилось уже более 200 тыс. автомобилей.

АВТОМОБИЛИ РУССКОЙ АРМИИ

В российской армии стратегические автомобильные перевозки почти не применялись. В 1914 г. значительное количество автомобилей использовалось для подвоза боеприпасов в Лод-зинской операции. В 1916 г. во время Брусиловского прорыва 30 автомобилей перебросили на несколько десятков километров 79-ю пехотную дивизию.

На вооружении российской армии находились также и пулеметные автомобили. Однако впоследствии уязвимость не защищенных броней машин заставила отказаться от «автотачанок». Их сменили броневики.

Несмотря на то, что возможный противник был просчитан российским генштабом задолго до начала боевых действии, автопарк российской армии в большинстве своем был укомплектован автомашинами немецкого производства, в частности, изготовленными и «Бенц». В процессе войны эта вполне надежная техника была лишена поставок запасных частей и фактически мертвым грузом повисла на шее армии. Не спасла положение и мобилизация технических средств, проведенная в начале войны. 475 грузовиков и 3562 легковых автомобиля, собранные во время мобилизации, были слишком разнотипны, а этот факт существенно отражался на их эксплуатации и ремонте. Только в 1916 г. Россия стала приобретать технику крупными партиями, в основном автомобили ФИАТ, «Уайт», «Паккард», «Берлье» и «Рено».

Кроме автомобилей, закупаемых у союзников, в годы первой мировой войны в России началось производство собственных машин военного назначения, правда, в очень небольшом количестве. В мае 1913 г. по предложению инженера артиллерийской технической конторы Путиловского завода Лен-дера бортовую платформу 5-тонного грузовика производства Русско-Балтийского вагонного завода переделали для установки на нее качающейся «противоаэропланной пушки». Первые четыре машины поступили для испытания на Главный артиллерийский полигон под Петроградом в конце 1914 г.

В феврале 1915 г. первые самоходные зенитные пушки, способные развить скорость до 20 км/ч, были готовы, а в марте направлены для воздушного прикрытия Царского Села. Вскоре на Западный фронт отправилась вторая батарея, которой командовал капитан Тарновский. 17 июля она успешно отразила налет девяти германских аэропланов. Позже под Варшавой батарея сбила два вражеских самолета.

Следует отметить, что к концу 1917 г. с французской стороны в военных действиях принимали участие 92 тыс. автомашин, с английской — 76 тыс., с немецкой — 56 тыс., с русской — 21 тыс. Проба сил автомобиля в новом качестве прошла успешно.

ФИАТ — один из наиболее распространенных типов бронеавтомобилей в русской армии в годы первой мировой и гражданской войны. Бронирование осуществлялось на Ижорском заводе. Боевая масса 53 Щ экипаж — 4 человека; вооружение — два пулемета «Максим» 7,62 мм; бронезащита — 6—8 мм; максимальная скорость — 60 км/ч.

Автомобили в России считались «военнообязанными». В начале войны у частных лиц было реквизировано несколько тысяч легковых машин. Все они были «разномастные»: немецкие, американские, французские, итальянские.

Главной причиной, вынуждавшей Россию закупать автомобильную технику за пределами страны, была узкая гамма моделей, выпускаемых на ее автомобильных заводах.

Первая передвижная «противоаэропланная пушка» конструкции Лендера. 1914 г.

БРОНЕВИК: АВТОМОБИЛЬ ПЛЮС ЗАШИТА

В 1902 г. офицер русской армии Накашидзе в своей книге «Автомобиль, его экономическое и стратегическое значение для России» доказал экономическую выгоду применения автомобилей, в частности, в условиях Кавказа. В 1904 г. он разработал проект бронеавтомобиля собственной конструкции.

По его чертежам во Франции на шасси в конце 1904 г. был построен первый бронеавтомобиль, поступивший на вооружение русской армии. Корпус броневика был изготовлен из стали толщиной 4,5 мм. Его вооружение состояло из пулемета , установленного во вращающейся башенке. Запасной пулемет находился внутри корпуса. В 1906 г. после испытания на Красносельских маневрах приемная комиссия признала бронеавтомобиль «пригодным для разведки, связи, борьбы с конницей, а также для преследования отступающего противника».

Следующим бронеавтомобилем русской армии стал защищенный стальными листами «Рено». Такую конструкцию предложил в 1915 г. штабс-капитан Мгебров. Все машины этой марки имели радиатор, расположенный за двигателем, поэтому Мгеброву удалось построить бронеавтомобиль с сильно скошенной передней частью, напоминавшей по форме клин. Защищенность машины Мгеброва выгодно отличалась от других типов броневиков: пуля, пробивавшая вертикальный бронелист, скользила по наклонным плоскостям корпуса новой машины.

В том же году русский офицер Поплавко разработал на шасси полноприводного грузовика «Джеффери» бронеавтомобиль оригинальной конструкции. Форма его корпуса позволяла легко разрушать проволочные заграждения. Практически это был прообраз танка, который должен был двигаться перед наступающей пехотой, прокладывая ей путь.

БРОНИРОВАН И ВООРУЖЕН ПУШКОЙ

Проектирование тяжелого пушечно-пулеметного бронеавтомобиля началось осенью 1914 г. на Путиловском заводе. Проект разработал начальник Офицерской стрелковой школы генерал-майор Филатов. Машина предназначалась для усиления на поле боя подразделений пулеметных броневиков. Первый автомобиль этой серии, получивший название «Гарфорд», был готов к отправке на фронт 3 мая 1915 г., а к октябрю закончились работы на всех 30 запланированных к бронировке шасси.

Автомобиль «Рено», «бронированный» Мгебровым. 1915 г.

Бронированный автомобиль «Гарфорд».

Боевая масса — 8,6 т; экипаж — 8—9 человек; вооружение — три пулемета «Максим»; бронезащита —6,5мм; максимальная скорость — 18 км/ч, при движении задним ходом — 3 км/ч.

Броневой автомобиль «Остин-Путиловец». 1915 г.

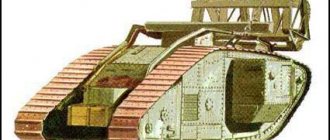

Вместо задних колесу машины была широкая металлическая гусеничная лента. Передние колеса были сделаны более широкими, перед ними располагались специальные катки небольшого диаметра, помогавшие преодолевать рвы и канавы. Боевая масса —5,3 Щ экипаж— 5 человек; вооружение — два пулемета «Максим»; бронезащита — 8мм.

Корпус машины, изготовленный из броневых листов, устанавливался на специальную стальную конструкцию, приклепанную к раме шасси. Функционально он делился на три части. В передней, над двигателем, находилась водительская кабина. Бензобак размещался под сиденьями шофера и его помощника. Среднюю часть занимало пулеметное отделение, в котором находились два «Максима», установленных по левому и правому бортам. Всю заднюю часть броневика занимала вращающаяся броневая башня с установленной внутри противоштурмовой пушкой образца 1910 г. Кроме пушки, в башне был установлен еще один пулемет и располагались патронташи для 12 пушечных патронов. В стенках бронекорпуса были круглые амбразуры для обзора местности, закрывавшиеся заслонками. Изнутри бронекорпус был обшит войлоком и холстом.

Шасси «Гарфорда» оказалось несколько перегруженным, вследствие чего динамические характеристики машины были довольно скромными, а наличие только одного ведущего моста и сплошных шин резко ограничивало ее проходимость. Главным достоинством «Гарфорда», за которое ему прощали все недостатки, считалась мощная пушка.

Оставшиеся на территории России после первой мировой войны «Гарфорды» впоследствии участвовали в боях на всех фронтах гражданской войны. В зависимости от принадлежности («красным» или «белым») их переименовывали в «Карл Маркс» или «Корниловец», «Пролетарий» или «Россия», «Троцкий» или «Дроздовец».

В 1923 г. в связи с износом ходовой части было принято решение о переводе «Гарфордов» на железнодорожный ход. А в 1931 г. решили снять машины с вооружения и «разбро-нировать». Видимо, процесс затронул не все машины, поскольку они были запечатлены в 1941 г. на трофейных немецких фотографиях.

БРОНЕВИКИ СТРАНЫ СОВЕТОВ

К середине 20-х гг. Красная Армия располагала сотнями танков и бронеавтомобилей. Все эти машины были иностранного или русского производства, оставшиеся от царской армии. Прошедшие гражданскую войну, к концу первой четверти XX в. они исчерпали свои ресурсы и устарели морально. Было принято решение о разработке новых отечественных бронеавтомобилей. К работе над новой машиной приступили в 1926 г. под руководством инженеров Стрюканова и Важинского.

Летом 1927 г. технический проект, первый образец прошедшего испытания шасси и макет бронекорпуса были готовы. Документацию передали на Ижорский завод в Колпине, где бронекорпус был собран и установлен на шасси. В конце 1927 г. бронеавтомобиль БА-27 (броневой автомобиль 1927 г.) был готов и успешно прошел испытания. В начале 1928 г. БА-27 был принят на вооружение Красной Армии.

Первоначально машина имела два поста управления — передний и задний. Но вскоре от заднего отказались, что упростило конструкцию и уменьшило численность экипажа.

До конца 1931 г. было построено более 100 бронеавтомобилей БА-27. Единственный сохранившийся экземпляр этой серии, БА-27М, находится в танковом музее в Кубинке.

Одновременно с тяжелыми бронеавтомобилями БА-27 в производство была запущена серия легких машин Д. Первый советский легкий бронеавтомобиль Д-8 был создан на основе легкого автомобиля ГАЗ-А, выпускавшегося на Горьковском автозаводе (ГАЗ).

Следом за «восьмой» моделью был разработан бронеавтомобиль Д-12. Главное отличие его состояло в размещении вооружения — на Д-12 кроме пулемета в лобовом бро-нелисте была также установка с зенитным пулеметом «Максим», расположенная в люке боевого отделения. Стрельба по воздушным целям велась стоя.

Автомобиль Д-13.

Боевая масса —4,14 Щ экипаж — 3 человека; вооружение — скоростная пушка «Гочкис» 37мм, два пулемета «ДТ»; бронезащита — 5—8 мм; максимальная скорость — 55 км/ч; двигатель — ГАЗ-АА, карбюраторный, воздушного охлаждения, мощностью 40л.с.

Автомобили «Форд» после модернизации конструкции на Горьковском автозаводе стали называться: ГАЗ-А, ГАЗ-АА,ГАЗ-ААА

Бронеавтомобиль ФАИ-М. Бронирование —4—6мм.

Появлению в СССР одного из самых массовых советских автомобилей предшествовало соглашение с «отцом конвейерной сборки» Генри Фордом. С 31 мая 1929 г. Форд обязался начать поставки в Советский союз комплектующих частей для сборки машин «Форд А», «Форд АА» и «Форд Тимкен».

Сборка этих автомобилей началась в феврале 1930 г. на в Нижнем Новгороде. Впоследствии Нижний Новгород переименовали в Горький, а завод начал называться ГАЗ.

На основе горьковских бронеавтомобилей в 1931 г. конструкторское бюро Ижорского завода разработало новую машину. Бронеавтомобиль получил название «Форд А Ижор-ский» (ФАИ) и был запущен в серию с 1933 г. Экипаж машины состоял из двух человек, а основным вооружением был пулемет ДТ, установленный в башне с круговым обстрелом.

В 1935 г. часть броневиков ФАИ получила сменные бандажи на колеса, что позволяло им передвигаться по железнодорожным путям со скоростью до 86 км/ч. Эти машины использовались в составе бронепоездов в качестве легких разведывательных бронедрезин.

В 1935 г. на Ижорском заводе был разработан новый бронеавтомобиль на шасси автомобиля М-1, отличавшийся от предшественника более просторным боевым отделением, наличием у части машин радиостанции. Эту машину начали выпускать с 1936 г. под названием БА-20. В результате прекращения серийного производства бронеавтомобиля ФАИ на Ижорском заводе скопилось более трехсот бронекорпусов этих машин. Было принято решение установить их на шасси автомобиля М-1. Гибрид, получивший название ФАИ-М, отличался от прародителя более длинной базой, на которой был смонтирован дополнительный топливный бак с кронштейном для крепления запасного колеса. Бронеавтомобили ФАИ и ФАИ-М были вторыми по массовости в армии СССР в предвоенное время и принимали участие во всех боевых действиях, которые велись в 30-е гг. На фронтах Великой Отечественной войны они использовались вплоть до 1943 г.

ГАЗ-АА конца 30-х гг.

Русские бронеавтомобили на иностранных шасси

К этой категории относились бронемашины, базировавшиеся на зарубежных шасси, которые в России подвергались более или менее существенным доработкам для приспособления их к местным условиям или оснащались полностью новыми бронекорпусами.

Трехколесные бронемашины Филатова

В 1915–1916 годах по проекту начальника Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы генерал-майора Н. М. Филатова из списанных импортных агрегатов и узлов были собраны 15 оригинальных трехколесных броневичков с разными двигателями мощностью до 25 л.с., на которых монтировали бронекорпуса с одним или двумя пулеметами заднего расположения.

Испытания трехколесных пулеметных бронеавтомобилей Филатова, 1916 год

Бронеавтомобили Былинского

Летом 1915 года по проекту штабс-капитана Былинского на базе трофейных легковушек Mercedes на Обуховском заводе собрали две пушечно-пулеметные машины. Их особенностью были корпуса из хромо-никеле-ванадиевой стали с перископами и смонтированной внутри 37-мм пушкой, которая вела огонь через откидные панели. В поворотной башне помещались также пулемет Maxim и скорострельные ружья.

Демонстрация машины Былинского на 45-сильном шасси Mercedes. 1915 год

Бронемашина Улятовского

В 1916 году в мастерских упомянутой выше школы по проекту прапорщика Улятовского из иностранных деталей был собран легкий и компактный броневик, в задней части которого лежа располагался пулеметчик, стрелявший через амбразуру в кормовом листе. При замене пулемета пушкой машина существенно потяжелела, и работы по ней были прекращены.

Легкий пулеметный бронеавтомобиль прапорщика Улятовского. 1916 год

Бронеавтомобили Мгеброва

В первые годы войны по проекту штабс-капитана В. А. Мгеброва на Ижорском заводе собрали 16 броневиков на базе автомобилей разных стран, из которых самыми известными стали 11 бронемашин на 30-сильном легковом шасси Renault ED. Благодаря установке радиатора охлаждения между мотором и кабиной они выделялись характерным удлиненным клиновидным капотом, повышавшим живучесть экипажа. Первоначально два пулемета или 37-мм пушка помещались в одной крупной поворотной башне, которую в 1916-м заменили на две маленькие.

Бронемашина Мгеброва на французском легковом шасси Renault. 1916 год

Модернизированный вариант с двумя поворотными башнями. Осень 1916 года

В процессе доработки в России корпуса итальянского броневика Isotta-Fraschini на нем была смонтирована двухпулеметная башня от машины Renault.

Бронеавтомобиль Мгеброва на 100-сильном шасси Isotta-Fraschini. 1916 год

Ижорский ФИАТ

Зимой 1916 года был подписан договор с компанией FIAT на поставку легковых шасси мощностью 72 л.с. с двумя постами управления и задним мостом с двускатными колесами. Первая партия поступила на Ижорский завод для установки собственных бронированных корпусов с диагональным расположением двух пулеметных башен. Сборка броневиков началась в январе следующего года, и до апреля 1918-го завод собрал 47 бронемашин. Они имели боевую массу 5,3 тонны и развивали скорость до 70 км/ч.

Двухбашенный ижорский броневик FIAT на легковом шасси. 1917 год

Трофейная бронемашина FIAT в польской крепости Модлин (фото 1939 года)

Бронемашины Поплавко

В 1915 году на шасси американского грузовика Jeffery Quad (4×4) штабс-капитан Виктор Поплавко разработал и в мастерских 7-й армии построил оригинальный бронеавтомобиль с лебедкой, впервые ставший сочетанием боевой машины, мощного инженерного средства для разрушения проволочных заграждений, проделывания проходов в мелком лесу и эвакуатора поврежденной техники. Конструктивно это был бронированный грузовик с 40-сильным мотором, боевой рубкой для двух пулеметов и задним отсеком для боеприпасов и топлива. С экипажем из четырех человек он весил около восьми тонн и развивал скорость 32 км/ч.

Испытания универсальной полноприводной машины конструкции Поплавко

По результатам испытаний Военное ведомство выдало Ижорскому заводу заказ на 30 таких машин, которые в октябре 1916-го отправились на фронт в составе особого автобронедивизиона.

Броневик Виктора Поплавко на грузовом шасси с ижорским корпусом. 1916 год

Бронемашины «Гарфорд»

Самыми тяжелыми бронированными автомобилями русской армии были массивные пушечно-пулеметные машины на шасси американского грузовика Garford с кабиной над 35-сильным мотором Buda и бронекорпусами Путиловского завода, известные как «Путилов-Гарфорд». В задней вращавшейся башне размещалась штурмовая пушка калибра 76,2 мм. Рядом с ней находился пулемет, а в небольших боковых башенках имелись еще два–три пулемета. В стенках корпуса были выполнены круглые амбразуры с бронированными заслонками. Экипаж состоял из восьми человек, боевая масса достигала 8,6 тонн.

Тяжелый башенный бронеавтомобиль Garford на грузовом шасси. 1915 год

Вооружение «Гарфорда» состояло из одной пушки и нескольких пулеметов

До сентября 1915 года в Петрограде собрали 30 броневиков, а затем часть из них оборудовали вторым постом управления. На фронтах из-за слабости двигателя, неповоротливости и плохой проходимости все они перемещались только по дорогам.

Garford на Дворцовой площади Петрограда. Июнь 1917 года (фото D. Thompson)

По заказу Морского ведомства для охраны крепости в Финском заливе в конце 1917 года было собрано еще 18 длиннобазных бронемашин с усиленной броней, боевая масса которых возросла до 11 тонн.

Удлиненный вариант для охраны морской крепости Петра Великого. 1917 год

Полугусеничная бронемашина Гулькевича

В ходе Первой мировой войны единственным полугусеничным броневиком с корпусом русского изготовления была массивная машина конструкции полковника артиллерии Н. Гулькевича, родом из ахтырских казаков, которая могла

«проходить по всяким дорогам… разрывать и затаптывать в землю проволочные заграждения».

Ее основой являлся пушечный транспортер В-6 американской компании Allis-Chalmers с задними гусеничными движителями.

Полугусеничный бронеавтомобиль Гулькевича в Москве. Ноябрь 1917 года

В октябре 1916 года Путиловский завод собрал боевую машину «Ахтырец» с оригинальным корпусом с двумя постами управления и поворотной башней с пулеметами Maxim. В кормовом листе размещалась 76-мм пушка. Неповоротливая 12-тонная конструкция с экипажем из семи человек по ровной дороге могла перемещаться со скоростью не выше 15 км/час. Первоначально она служила в петроградском броневом дивизионе и после революции была переименована в «Красный Петербург».

Броневик «Красный Петербург» на полугусеничном шасси Allis-Chalmers (макет)

Всемирная история бронетехники

Бронепоезда

В наши дни ни одна армия мира не имеет на вооружении ни одного бронепоезда. Но было время, когда эти бронированные монстры помогали вершить историю. Особую роль этот вид бронетехники играл в годы Гражданской войны в России.

Первые бронепоезда появились в ходе Англо-бурской войны, начавшейся в Африке в 1899 году. Тыловые коммуникации англичан, в том числе железные дороги, регулярно страдали от партизанских действий буров. Чтобы как-то противодействовать этому, англичане начинают вооружать и укреплять свои поезда.

В России бум производства блиндированных и броневых поездов пришелся на 1918–1919 годы, когда в стране полыхала Гражданская война. Первые бронепоезда создавались кустарным способом из любого подручного материала. В ход шли товарняки, пульмановские вагоны или просто платформы, на которых сооружались невероятные конструкции из шпал, рельсов, мешков с песком, бревен и всего остального, что могло обеспечить хоть какую-то защиту. Создавались эти дивные образцы военной техники без всяких чертежей и расчетов, зато очень быстро, практически за день.

Самые совершенные в техническом плане бронепоезда того периода выпускались в Царицыне — это так называемые бронепоезда хлебниковской конструкции. Они состояли из двух четырехосных площадок, на каждой из которых устанавливались две вращающиеся башни двухслойной бронировки с пружинной (рессорной) прослойкой. Но состав с весившими 80 т площадками не мог пройти по некоторым мостам и слабому железнодорожному полотну.

Командование РККА смогло увидеть перспективы нового вида вооружения. Уже в марте 1918 года формируется Центральный совет по управлению бронечастями РСФСР. Через несколько месяцев совет реорганизуется в Центральное броневое управление (Центробронь).

В задачи вновь созданного управления входила унификация проектов бронепоездов и создание базы для их формирования.

Осенью 1918 года принята единая типовая конструкция бронепоезда, подобная русскому бронепоезду, разработанному в 1915 году. В марте 1919 года выходит инструкция по формированию бронепоезда. По инструкции он должен состоять из легкого поезда № 1 (две бронеплощадки с 3-дюймовыми орудиями и бронепаровоз), тяжелого поезда № 2 (полубронированный паровоз и две площадки с 4 — или 6-дюймовыми орудиями), а также резервной базы — поезда № 3. Но на практике получалось, что бронепоезда № 1 и № 2 использовались отдельно друг от друга.

В августе 1920 года появляется новая инструкция, классифицирующая бронепоезда. Согласно новой классификации поезда делятся на три типа: А — полевой ударный (штурмовой), с мощной броней, вооруженный 3-дюймовыми орудиями — предназначен для ближнего боя; Б — легкобронированный, с 42-линейным (103 мм) вооружением — для огневой поддержки ударных бронепоездов; В — аналогичный типу Б, но с усиленным артвооружением (6 дюймов и выше) — особого назначения, для разрушения тыловых объектов.

Кроме того, необходимо было выработать стратегию и тактику использования бронепоездов. Они применялись в основном в качестве ударного наступательного средства.

Стоило бронепоезду появиться в поле зрения противника, как на нем тут же концентрировалась вся огневая мощь вражеской артиллерии. Известен случай, когда генерал Юденич назначил премию в 10 тыс. золотых рублей за уничтожение красного бронепоезда № 44.

Такое внимание противника к бронепоездам создавало очень сложные условия их эксплуатации: машинистам приходилось то резко набирать скорость, чтобы выйти из-под огня, то, наоборот, резко тормозить. Это не могло не сказываться на состоянии подвижного состава — поезда быстро выходили из строя.

В марте 1919 года на Краматорском машиностроительном заводе формируется прифронтовая ремонтная база бронепоездов. Рабочей бригадой базы было восстановлено около двадцати бронепоездов, поступивших с находившегося неподалеку фронта. Но войска Деникина наступали, и вскоре ремонтная база была эвакуирована. После нескольких перемещений ремонтная бригада обосновалась на Брянском заводе в Болве. Переоборудование завода в основную базу бронепоездов РККА развернулось полным ходом осенью 1919 года и длилось всего два месяца. В сентябре с завода на фронт ушли четыре бронепоезда, в следующем месяце — пять, а в ноябре — шесть бронепоездов. За год на подвижном составе было установлено около 300 новых артиллерийских орудий различных калибров.

Проводились работы и по унификации бронепоездного парка. Разрабатывались орудийные и пулеметные установки, несколько систем вращающихся башен и бронепогребов для снарядов, усовершенствовались способы бронировки площадок и паровозов, разрабатывались бронеплощадки кругового обстрела с 6-дюймовыми орудиями (123 мм), а также полноповоротные установки 8-дюймовых (172 мм) 50-калиберных морских орудий «Канэ» на железнодорожных транспортерах «Красная Москва» и «Красный Петроград».

В период с августа 1919 и до конца 1920 года на Брянской базе отремонтировано 243 поезда.

Крупнейшим предприятием, выпускавшим броневой подвижной состав для Красной армии, был Сормовский завод Общества железоделательных, сталелитейных и механических заводов в Нижнем Новгороде. Основой его производственной программы являлись ударные поезда. Они состояли из бронепаровоза с трех — или четырехосным тендером и двух бронеплощадок, несущих по две башни с 3-дюймовыми пушками и шесть — восемь пулеметов каждая. Часто устанавливались и зенитные орудия, приспособленные также для стрельбы по наземным целям. Боевая масса одной бронеплощадки составляла 56–64 т, что позволяло двигаться по легкому железнодорожному полотну.

Бронепоезд № 1 создавался на Путиловском заводе по непосредственному заданию Ленина в октябре 1917 года, когда генерал Краснов был уже на подступах к Петрограду. Бронепоезд представлял собой две угольные платформы «Фокс-Арбель» типовой бронировки с паровозом серии Ч. Состав был вооружен противоаэроплановыми орудиями.

Впоследствии он был переоборудован в бронепоезд № 2 «Победа или смерть». Новый бронепоезд участвовал в боях в Москве, на Украине, у станции Лозовая, во взятии Харькова. Побывал он и в Павлограде, Полтаве, Бахмаче, Екатеринославе, Киеве. В феврале 1918 года «Победа или смерть» направился на Дон сражаться с войсками атамана Каледина. После взятия Ростова бронепоезд возвратился в тыл для ремонта и переоборудования.

После доработки из бронепоезда № 2 получился типичный штурмовой бронепоезд, состоящий из двух сормовских бронеплощадок типа С-30 и брянского бронепаровоза типа Б с четырехосным тендером. До конца войны поезд успел поучаствовать в боях в Ярославле, Донбассе и на Северном Кавказе.

Одним из самых известных бронепоездов Гражданской войны был состав № 6 «Путиловцы», сформированный в Нижнем Новгороде из батареи Путиловского артиллерийского «Стального дивизиона». Состав имел ряд особенностей, отличавших его от других бронепоездов Красной армии. Состав двигал паровоз серии Я с осевой формулой 1–3–0. Паровоз был бронирован, что являлось в то время редкостью.

Боевая часть состояла из двух легких сормовских бронеплощадок с 76-мм зенитными пушками. Непривычной была защита ходовых тележек — на них стояли сплошные неподвижные экраны с дверцами для доступа к буксам. На усиленной платформе устанавливался каземат и две концевые орудийные башни. Каземат представлял собой каркас из углового проката, покрытый мощной броней. Бронировка двухслойная, из высокосортной твердой стали, с прокладкой из древесины. Бронелисты внутреннего слоя крепились к каркасу, наружный слой с помощью винтов присоединялся к внутреннему. Пол каземата был защищен броней толщиной 5–6 мм.

Орудийная башня была выполнена в виде турели кругового вращения, смонтированной на неподвижной нижней части. Турель совершала полный оборот за 40 сек. Зенитные орудия монтировались на штатных станках, бронеплощадки были вооружены полевыми пушками на брянских или сормовских станках.

Бронепоезд был отправлен в район Орши, на демаркационную линию с Германией, где нес службу с августа по декабрь 1918 года. В октябре «путиловцам» довелось конвоировать эшелон с грузом контрибуционного золота на сумму 1,5 млрд. немецких марок, в ноябре бронепоезд участвовал в подавлении восстания в Гжатском уезде. После Орши 6-й бронепоезд переброшен на Южный фронт в распоряжение 12-й дивизии 8-й армии. Первый серьезный бой поезд «Путиловцы» принял в конце 1918 года в районе станции Лиски под Воронежем. В течение трех часов состав оттягивал на себя основные силы белогвардейцев, обеспечивая обходной маневр с фланга стрелковых частей, а затем одновременно с ними атаковал противника.

Впоследствии поезд № 6 побывал на Северо-Западном фронте, на Юго-Восточном, затем снова вернулся на Южный фронт, где и находился до окончания войны.

К этому времени его конструкция значительно изменилась. Бронепаровоз теперь был снабжен сормовским тендером, оборудованным командирской рубкой. Бронеплощадки, как и раньше, сормовского изготовления, но одна, вооруженная 76-мм зенитными пушками, как на бронепоезде № 3 «Власть Советам»; вторая, с 76-мм полевыми пушками, аналогична площадкам бронепоезда № 14. Бронепоезд № 6 «Путиловцы» имени тов. Ленина расформирован 15 ноября 1924 года.

К началу Великой Отечественой войны на вооружении Красной армии находились бронепоезда, построенные на Брянской базе бронепоездов. Они представляли собой бронесоставы высотой с пульмановский вагон, с отвесными прямыми бортами и прямыми клепаными орудийными башнями. Вооружение, как правило, состояло из четырех орудийных башен с 76-мм короткоствольными пушками, восьми станковых пулеметов, счетверенной зенитной пулеметной установки. Боевое применение показало, что эти бронепоезда уже не отвечают требованиям времени.

В период с октября 1941 по февраль 1942 года в городе Горьком строится бронепоезд «Козьма Минин». В то же время и по тому же проекту в Муроме создают бронепоезд «Илья Муромец». Эти бронепоезда значительно отличались от своих предшественников: приземистые, с наклонной броней и литыми башнями, они были вооружены реактивными и мощными зенитными установками.

В состав бронепоезда «Козьма Минин» входили бронепаровоз «Оn», две крытые и две открытые бронеплощадки, четыре двуосные контрольные платформы, составленные в два сцепа, — один в голове, другой в хвосте поезда. На бронепаровозе в верхней передней части тендера была оборудована рубка командира бронепоезда. На каждой бронеплощадке тоже имелись свои командирские рубки, соединенные телефонной связью с рубкой командира бронепоезда и отделением машиниста.

Паровоз защищен броней толщиной до 45 мм. Крытая артиллерийская бронеплощадка сверху имела 20-мм слой брони, по бортам — 45 мм. Открытая бронеплощадка несла бортовую броню толщиной 45 мм. Крытая бронеплощадка вооружена двумя 76-мм пушками с пулеметами в орудийных башнях от танка Т-34. На открытой бронеплощадке размещались полуавтоматические 25 — и 37-мм зенитные пушки и реактивная установка М-8.

Радиус действия артиллерии бронепоезда составлял 12 км. Кроме того, для усиления защиты от авиации на контрольных платформах устанавливались крупнокалиберные пулеметы ДШК и трехспаренные зенитные пулеметы ПВ-1.

Контрольные платформы несли на себе также рельсы, шпалы и другие материалы и инструменты для ремонта железнодорожного полотна.

Иностранные бронемашины в Царской армии

Основу пяти сотен колесных боевых машин, служивших в Царской армии, составляли самые разнообразные броневики, которые собирали около 20 фирм Европы и Америки. Из них самыми распространенными стали бронемашины известной британской компании Austin, поставившей в Россию в 1914–1917 годах 168 комплектных броневиков и 60 шасси для их сборки на месте.

Первые бронеавтомобили Austin

Главным военным достижением компании Austin стал выпуск 480 пулеметных бронеавтомобилей, построенных на 50-сильном шасси представительской легковушки Austin 30НР. Первую партию, отправленную в Россию в октябре 1914 года, составили броневики с односкатными деревянными колесами, пневматическими шинами и покатыми верхними боковыми листами кабины, за которой рядом друг с другом помещались поворотные башни с пулеметами Maxim калибра 7,62 мм. Под полом каждой из них крепились две «запаски» с литыми шинами, применявшиеся в боевой обстановке. На деле машины оказались слишком уязвимыми, и весной 1915-го Ижорский завод приступил к их модернизации.

Наиболее распространенный в России броневик Austin первой серии. 1914 год

К тому времени фирма Austin развернула выпуск броневиков второй серии с усиленной бронёй и модернизированной ходовой частью. В октябре они поступили на вооружение русской армии, но тоже себя не оправдали.

Доработанная и усиленная бронемашина Austin второй серии. 1915 год

В конце 1916-го фирма переключилась на выпуск броневиков третьей серии с пуленепробиваемыми стеклами, вторым постом управления и задними двускатными колесами. Их развитием в России стал вариант с башнями диагонального расположения, выпускавшийся уже в советские времена.

Бронемашины Armstrong-Whitworth

Эти машины стали одними из самых распространенных иностранных броневиков в Царской армии, снабженных доработанными в России корпусами. Основой двух вариантов являлись 60-сильный легковой автомобиль FIAT и английское спецшасси Charles Jarrett мощностью 38 л.с. Единственная партия из 40 броневиков, весивших 4–5 тонн, поступила в Россию летом 1916 года, но после первых же боев машины второй версии признали непригодными для воинской службы.