31 марта на вооружение встал известный во всем мире танк, ставший самой массовой машиной в истории танкостроения и без преувеличения лучшим средним танком Второй мировой войны – Т-34

Пожалуй, и формата книги будет мало для того, чтобы описать сложную предвоенную и не менее сложную военную судьбу этого танка. В некоторых странах, к примеру, в Йемене, он стоит на вооружении и успешно ведет боевые действия и в наши дни.

Но для нас судьба Т-34 неразрывно связана с достижением победы в Великой Отечественной войне. Своим огнем и маневром танк вел за собой в атаку наших пехотинцев, броней сдерживал удары растерявшихся асов из панцерваффе, на полной скорости ходил в лихие атаки на полях под Курском против тяжелых «Тигров» и «Пантер». А в конце войны, наматывая на гусеницы сотни километров восточноевропейских дорог и расстреливая по пути из нового мощного орудия уже «королевских» «Тигров», довез наших танкистов до площадей и улиц Берлина.

Сегодня, в день годовщины появления главного символа нашей победы, труженика боевых будней войны мы вспомним основные этапы развития и эволюции танка Т-34 – Танка с большой буквы «Т».

На пороге войны

К концу 30-х годов грядущий мировой конфликт обретал все более четкие очертания, страны Европы усиленно вооружались. Со времен неповоротливых «стальных монстров» Первой мировой сменилось уже целое поколение бронемашин и танков, в прошлое постепенно уходили и разработки начала тридцатых.

Две «тридцатьчетверки» (справа) в комапнии БТ-7М и А-20

Источник: pinterest.ru

Стране требовалась боевая бронированная машина, уверенно действующая в прорыве и в обороне (танки БТ, как оказалось, этого дать уже не могли). Нужна была машина проходимая и с противоснарядным бронированием, надежно держащая удар новых и гораздо более могущественных противотанковых орудий, чем немецкие 37-миллиметровые «колотушки» (чего не давали ни Т-26, ни Т-28, ни Т-35). Требовался современный средний танк, превосходящий тяжелые КВ в подвижности, но не уступающий им в огневой мощи и в бронезащите.

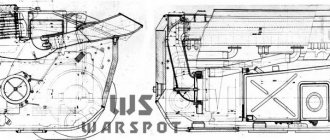

Схема бронирования Т-34

Источник: pinterest.ru

Работы над новой машиной начались в Харьковском КБ завода №183 под руководством легендарного «отца» танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина, его биографию вы можете прочитать на нашем портале. Уже опытный в ту пору конструктор, доведший, как у нас принято говорить, до ума легкий БТ-7, с энтузиазмом возглавил работы по новому танку. В короткие сроки харьковчане предложили целых два варианта будущей машины с индексами А-20 и А-32. «Двадцатый» оказался легче, чем нужно, и не имел потенциала к модернизации, а вот «тридцать второй» военным понравился.

Танковая эволюция: экипаж

Экипаж первого серийного танка состоял из 8 человек, среди которых был командир, водитель с двумя помощниками, а также, в зависимости от вооружения, два наводчика и два заряжающих либо 4 пулеметчика. Иногда девятым был стрелок, который оборонял тыл машины. Систем связи существовало несколько. Для отправки информации на дальние расстояния использовали почтовых голубей. Впрочем, птицы нередко погибали из-за выхлопных и пороховых газов внутри танка. Для связи на ближних дистанциях командиры пользовались сигнальным флагом или набором сигнальных ракет. Среди неуставных методов была рука, вытянутая из люка, или лопата. Ни один из способов не отличался надежностью, поэтому лучшим решением считалась отправка посыльного. Внутри боевой машины переговорных устройств не было вовсе. Члены экипажа общались с помощью крика и жестов.

За передвижение Mark I отвечали 4 человека. Помимо усилий водителя и двух его помощников требовалось, чтобы командир отвечал за тормоза гусениц. Работа наводчика также была далека от комфорта. Он стрелял, стоя на коленях, а орудие наводил с помощью плечевого упора. Чтобы, наблюдать за полем боя танкисты использовали смотровые щели, однако, если в броню попадала пуля, в бойцов летели брызги расплавленного свинца. На более поздних «Марках» щели пытались закрыть стеклом, но оно не выдерживало и наносило увечья экипажу. Для собственной защиты танкисты носили очки со стальными пластинами с прорезями и сеткой, а также плотные кожаные маски, усиленные металлом и кольчужным полотном.

Первые танки создавались под конкретные задачи, и о комфорте экипажа тогда практически не думали. Двигатель находился прямо в боевом отделении. В считанные минуты после запуска он поднимал температуру до 40 градусов Цельсия и наполнял воздух выхлопными газами. Во время стрельбы к ним примешивались пороховые газы от стреляных гильз. Отравления танкистов таким «коктейлем» были обычным делом. Начиналось все с головной боли, а заканчивалось бредом, обмороками и даже летальным исходом. Иногда, чтобы отдышаться, члены экипажа выскакивали из машин прямо во время боя.

Если британская техника была вдохновлена кораблями, то первая немецкая боевая машина A7V больше напоминала крепостной форт. Она же стала танком с самым большим экипажем в истории — 18 человек, среди которых командир, водитель, заряжающий, наводчик, два механика и двенадцать пулеметчиков. A7V был удобнее британских «ромбов». У пулеметчиков были сиденья, у наводчика — кожаное кресло, а командир руководил орудийным расчетом с помощью специального механизма. В теории водитель мог управлять машиной самостоятельно, но проблемой становился обзор, позволявший видеть местность дальше 9 метров от танка. Все, что ближе, попадало в слепую зону, поэтому на практике движение корректировали механики.

Помимо основного вооружения, в распоряжении экипажа был пулемет MG 08/15, десять карабинов Mauser, пистолеты и 20 ручных гранат. Какое-то время конструкторы думали над огнеметом, но ни один танк не был им укомплектован. К слову, проблемы у немецкой техники были схожи с британской. Внутри A7V было так же жарко и шумно, однако трясло его поменьше.

Способ устранить основные танковые недостатки того времени нашли французы, создавшие маленький, но прогрессивный Renault FT-17. Двигатель в нём был изолирован от экипажа, не нагревал машину и не так сильно шумел. Новая компоновка обеспечила лучший обзор водителю, а вращающаяся башня дала возможность командиру эффективно наблюдать за полем боя и вести круговой обстрел. Кроме того, «Рено» не так сильно трясло, а еще он был дешевым.

Renault FT-17 стал законодателем моды в танкостроении. По его образу и подобию строились новые танки по всему миру. Как следствие, техника 20–30-х годов унаследовала схожие проблемы, среди которых малочисленный и перегруженный обязанностями экипаж. Внутри «Рено» было всего 2 человека. Водитель управлял танком, а вот командир отдувался за троих. Помимо своих обязанностей он был и заряжающим, и наводчиком. Подобное неравномерное распределение труда членов экипажа было характерно для всех танков, выпущенных между двумя мировыми войнами.

К финалу Первой мировой войны в танках появилось множество новаций, которые сделали жизнь экипажа проще. К примеру, в Mark V смотровые щели впервые закрыли триплексами, а в Mark VIII поставили внутреннюю систему связи — сначала переговорную трубу, а затем внутренний телефон. Функции членов экипажа все больше приближались к привычным. Так, водители постепенно начинали заниматься обслуживанием техники и становились мехводами. Позже появились компактные радиостанции. Они решали проблему внешней связи танков, а один из членов экипажа брал на себя функцию радиста.

Конец широкой специализации экипажей положили немцы, выпустив Pz.Kpfw. III. Экипаж этого танка состоял из 5 человек — мехвода, стрелка-радиста, наводчика, заряжающего и командира. Через несколько лет в СССР приняли на вооружение Т-34. Его экипаж — 4 человека: механик-водитель, заряжающий, стрелок-радист и командир. Впрочем, во время Второй мировой войны позиция стрелка-радиста оказалась лишним звеном и исчезла. Командиры самостоятельно пользовались радиостанциями. За счет этого скорость реакции на приказы повысилась, а количество человек в боевой машине снизилось.

Сейчас в большинстве танков экипаж состоит из 4 человек. Исключение — ОБТ советской школы и некоторые французские машины. В 1967 году на вооружение приняли Т-64. Его экипаж — командир, наводчик и мехвод. Сократить численность танкистов позволил автомат заряжания. Первыми же отказались от заряжающего французы на своем AMX 13. Танк выпускал по 10–12 снарядов в минуту, но для перезарядки ему требовалось выйти из боя. Полноценный автомат заряжания появился лишь в 80-х годах на AMX-56 Leclerc. Впрочем, все плюсы автоматических систем не позволили им стать общепринятым решением в танкостроении. В американских M1 Abrams, немецких Leopard и британских Challenger по-прежнему трудятся заряжающие.

Перспективы экипажей сейчас напрямую зависят от развития техники. Уже существуют проекты с двумя членами экипажа в современном танке, однако их системы управления и цена оставляют желать лучшего. Возможно, на подходе новые разработки. Больше подробностей об эволюции танковых экипажей смотрите в видео.

«Первая ласточка»

Такими словами у стен Кремля встретил И.В.Сталин новенькие, производившие хорошее впечатление, приземистые и крепко сбитые машины во время их показа высшему руководству СССР 17 марта 1940 года. А уже 31 числа танк встал на производственные линии, стране требовалось как можно больше первоклассных машин.

А-32

Источник: pinterest.ru

Еще в январе 1940 года А-32 превратились в Т-34, броня была увеличена до 45 мм и имела рациональный угол наклона, что повышало ее стойкость, а 45- миллиметровое орудие сменила мощная 76-миллиметровая пушка Л-11, которую чуть позже заменили на Ф-34 (с лучшими характеристиками). Имелась у экипажа и пара пулеметов ДТ.

Новые танки нужно было показать военным в Москве. История перегона первых двух «ласточек» своим ходом из Харькова в Москву вне дорог общего пользования даже легла в основу художественного фильма, который, впрочем, больше похож на вымысел.

Т-34 первых серий с пушкой Л-11

Источник: pinterest.ru

Основные ТТХ танка Т-34: «Боевой вес 26,6 т; дизель В-2 мощностью 500 л. с.; максимальная скорость — 54 км/ч; броневая защита — толщиной 45 мм (35 — 15-10). Удельная мощность 19,5 л. с. на тонну веса».

Водители-испытатели Носик и Дюкалов, сидевшие за рычагами двух машин все 750 км пробега, продемонстрировали и неплохую маневренность танка перед военным руководством, также испытания танка шли в Кубинке и даже на остатках противотанковых укреплений поверженной «линии Маннергейма». Лишь одно событие омрачило рождение легенды: от пневмонии скончался М.И. Кошкин, когда уже простуженный сильно промок, помогая вытаскивать застрявший Т-34 на переправе. Его дело развития новой боевой машины продолжил А.А. Морозов – соратник и ученик.

Более детальное описание Т-34

Шасси и подвеска.

Шасси танка Т-34, выполненные на основе системы Кристи, имели пять пар больших катков с промежутком между второй и третьей парами. Подвеска каждого катка была независимой и подвешивалась перпендикулярно на винтовой пружине внутри корпуса. Ведущая звездочка устанавливалась сзади, что снижало уязвимость. Та же система применялась на машинах серии БТ. Ведущие звездочки вращали широкие литые гусеницы из марганцовистой стали с центральными направляющими шипами, расположенными на чередующихся траках. Широкие гусеницы давали небольшое удельное давление на грунт, не превышающее 0,7-0,75 кг/см2. У британских, немецких и американских танков величина этого параметра составляла 0,95-1,0 кг/см2. Надгусеничные полки закрывали верхнюю часть системы подвески и выступали на 25 см в передней части корпуса и на 10 см — в задней. Подвеска позволяла танку Т-34 сохранять высокую скорость даже при движении по сильно пересеченной местности, в то время как широкие гусеницы танка массой 28,3 т давали возможность двигаться по грязи и глубокому снегу.

Корпус и бронирование.

Корпус, спроектированный Николаем Кучеренко, нависал над гусеницами и имел наклонные борта. Он сваривался из катаных листов гомогенной стали. Толщина брони корпуса спереди составляла 45-мм, 40-мм с тыла и 20-мм сверху. Качество сварки было очень плохим, но не настолько, чтобы допускать разрушения сварных швов. Передний броневой лист толщиной 45-мм, установленный под углом 60 градусов, не имел никаких отверстий, за исключением люка механика-водителя и амбразуры шаровой пулеметной установки. В люке механика-водителя имелся перископ. Наклонная броня давала отличную защиту от снарядов и по защитным свойствам была эквивалентна вертикальной бронеплите толщиной 75-мм. Фактически танк Т-34 был самым неуязвимым в 1941 году. Крыша задней части корпуса за башней была слегка приподнята, на ней были размещены жалюзи моторного отделения и выхлопные трубы. Верхняя задняя плита и крышка двигателя крепились винтами. В случае необходимости замены двигателя или трансмиссии их можно было снять.

Двигатель.

Двигатель располагался в задней части корпуса и представлял собой V-образный четырехтактный 12-цилиндровый дизель с жидкостным охлаждением, первоначально разработанный для танка БТ-7М. Данная версия двигателя объемом 3,8 литра была модернизирована под Т-34. При 1800 об/мин развивал мощность 493 л.с. Соотношение мощность/масса составило 18,8 л.с. на тонну, что позволяло танку Т-34 развивать скорость 54 км/ч на шоссе и 25 км/ч по пересеченной местности в зависимости от ее характера при среднем расходе топлива 1,84 л/км. При движении по шоссе этот параметр значительно улучшался. Двигатель В-2 позволял также значительно увеличить запас хода Т-34 (до 464 км) по сравнению с танками, имевшими обычные бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Главный топливный бак находился внутри корпуса, четыре вспомогательных бака цилиндрической формы — на бортах и два бака меньших размеров — на корме. Трансмиссия располагалась в кормовой части корпуса и не загромождала боевое отделение и отделение управления. В начале войны трансмиссия была ненадежной, поэтому некоторые экипажи возили запасные трансмиссии, привязывая их тросами к моторному отделению.

Башня.

Все модели танка Т-34 имели низкую башню. Хотя низкий силуэт башни был полезен в бою, он ограничивал склонение стволов основного и вспомогательного вооружения, особенно на обратном уклоне или при стрельбе на короткой дистанции. Кроме того, внутри башни было тесно. Из отделения управления можно было сразу попасть в башню. На более поздних моделях к башне и корпусу стали приваривать поручни для десанта.

| Типы башен танка Т-34 образца 1943 года |

Механик-водитель и органы управления.

Место управления было отделено от моторного отделения перегородкой. Рабочее место механика-водителя располагалось в левой части корпуса. Оно было оснащено большим люком, закрепленным на шарнирах. В люке имелся перископ для наблюдения. Механик-водитель управлял танком с помощью системы с бортовым фрикционом и тормозом. Управление системой осуществлялось посредством двух управляющих рычагов и рычага переключения передач, а также педалями сцепления и ножным тормозом. Рычаги соединялись с трансмиссией в кормовой части с помощью металлических тяг, проходящих вдоль днища ганка. Для управления танком Т-34 надо было прикладывать больше физических усилий, чем для управления машинами западного производства, на которых трансмиссия и коробка передач располагались рядом друг с другом. Механикам-водителям танков Т-34 часто приходилось пользоваться деревянным молотком, если рычаги заедало. Четырех-скоростную коробку передач на 100 последних танках Т-34 образца 1943 года сменила пятискоростная. В результате стало легче переключать передачи и увеличивать скорость танка. В полу находились педали впрыска топлива, сцепления и тормоза. В днище имелась педаль (часто называемая «десантной»), которая позволяла остановить танк. Имелись также два баллона с сжатым воздухом для запуска двигателя при низких температурах.

Стрелок-радист.

Рабочее место стрелка-радиста располагалось справа в передней части корпуса. Люк для покидания машины находился в днище прямо перед стрелком-радистом. Вооружение стрелка-радиста состояло из 7,62-мм танкового пулемета Дегтярева в шаровой установке с углом горизонтальной наводки 24 градуса и вертикальной наводкой от -6 до +12 градусов. Пулеметы, устанавливаемые на танки образца 1942 года, оснащались бронемаской. Несмотря на то что в начале войны на большинстве танков Т-34 радиостанции отсутствовали и из-за острого дефицита личного состава место радиста пустовало, количество оснащенных рациями танков постоянно росло. В 1941 г. машины командиров танковых рот оснащались радиостанцией 71-ТК-З. Предпринимались усилия по оснащению радиостанциями танков командиров взводов. В течение первых двух лет войны применялись также рации 71-ТК-1. Положение улучшилось, когда в конце 1942 г. началось массовое применение радиостанций 9-Р. Хотя радиус действия этих радиостанций составлял 24 км, в движении они были эффективны на расстоянии 8 км.

Немцы, уделявшие повышенное внимание обеспечению экипажей устойчивой радиосвязью, отмечали низкое качество тактического взаимодействия советских машин. Из-за отсутствия радиосвязи русским приходилось полагаться на сигналы флажками. В люке башни предусматривалось даже специальное отверстие для подачи сигналов с помощью флажков. На практике это было очень неудобно — командир взвода был слишком занят управлением собственным танком и стрельбой. Часто он просто давал команду другим экипажам следовать за ним. Ситуация улучшилась, когда объем производства радиостанций увеличился, и к лету 1943 года 75-80 процентов всех машин уже были ими оснащены. Внутренняя связь между членами экипажа осуществлялась с помощью системы ТУП. Танковые шлемы были оборудованы наушниками и горловыми микрофонами.

Командир танка и заряжающий.

Главным недостатком всех танков Т-34 была плохая эргономика башни. В башнях немецких машин находились три человека: стрелок, заряжающий и командир танка, отвечавший за наблюдение за местностью, управление экипажем и координацию действий с остальными танками подразделения. Совсем другая ситуация имела место в тесных, рассчитанных на двоих башнях Т-34. Командир имел те же задачи, что и немецкий, кроме того, он должен был вести огонь из пушки. Это — само по себе серьезное дело, которое отвлекало командира от выполнения его командирских обязанностей. Заряжание также занимало много времени. Несмотря на это, советское командование провело короткий и неудачный эксперимент, возложив ответственность за заряжание орудия вместо стрельбы на командира танка. Члены экипажа, по долгу службы находившиеся в башне, сидели на сиденьях, свешивавшихся с башенного погона. Командир сидел слева от орудия, а заряжающий, который должен был также стрелять из спаренного с пушкой пулемета, справа.

Качество оптического оборудования танка Т-34 уступало качеству оборудования немецких танков. Главный 2,5-кратный телескопический прицел ТОД-6, который устанавливали на первые модели Т-34, был позже заменен на прицел ТМФД. Танки, уходившие в бой прямо с конвейера Сталинградского тракторного завода осенью 1942 года, часто вообще не имели прицелов. Они могли стрелять только прямой наводкой. Прицеливание осуществлялось заряжающим прямо через ствол. Для наблюдения за окружающей местностью командир и заряжающий использовали перископ ПТ-6. Позже стали применяться перископы ПТ-4-7 и ПТ-5. Из-за вызванного войной дефицита часто перископы для заряжающих не устанавливались. Поле зрения перископа было очень узким, и его не могли увеличить отверстия в броне, сделанные на уровне плеч командира и заряжающего. Под отверстиями для наблюдения находились амбразуры для стрельбы из пистолета, еще одна амбразура. На более поздних моделях Т-34 эти амбразуры отсутствовали.

Многие немецкие командиры экипажей предпочитали вести бой, высунув голову из люка. Это обеспечивало им обзор на 360 градусов. Если бы это попытался сделать командир Т-34, то большой открывающийся вперед люк почти полностью перекрыл бы ему обзор. Ему пришлось бы сидеть прямо на башне, не только рискуя попасть под огонь противника, но и получить удар очень тяжелым люком. Размер люка был такой, что, будучи открыт, он открывал и заряжающего. Танки Т-34 образца 1943 года имели отдельные люки для командира и заряжающего, но только на последних моделях устанавливались приборы наблюдения, обеспечивавшие обзор на 360 градусов. Сама башня первоначально изготавливалась из катаного листа с пушкой в литой люльке. На модели 1941 года литую люльку заменили угловой люлькой на болтах. В 1942 г. на вооружение приняли литую башню с толщиной брони 52-мм, хотя она ничем не отличалась от башни из катаного листа.

<< Назад — Вперед >>

В грозные годы войны

К 22 июня 1941 года в танковых частях и соединениях РККА имелось чуть больше тысячи новых машин. В первых же приграничных боях новая машина отличилась: она не только показала себя с лучшей стороны в бою, но и вызвала уважение со стороны противника.

Т-34 с пушкой Ф-34

Источник: pinterest.ru

Производство танков было начато лишь на двух заводах – №183 в Харькове (город вскоре попал в руки противника) и на СТЗ (завод был изрядно поврежден в ходе боев за Сталинград). Понятно, что ход войны, быстро смещающаяся линия фронта и эвакуация промышленности стали теми факторами, которые мешали быстро нарастить производство Т-34.

Т-34 обр. 1943 года

Источник: pinterest.ru

Руководство страны, понимая ценность новой машины, разворачивает производство нового танка на (Горький, ныне Нижний Новгород), Челябинском тракторном (Свердловск, ныне Екатеринбург), заводе №174 в Омске и «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил). До 1943 года развитие шло в рамках существующей модели. Упрощалась технология производства, наращивалось производство в условиях эвакуации предприятий (12520 танков – за 1942 год, 15696 машин – за 1943 год.).И это уже превысило немецкое производство средних танков. За годы войны было выпущено свыше 53 тысяч экземпляров Т-34 всех серий и модификаций. А выпуск свыше 6 тысяч лицензионных послевоенных танков в совокупности сделало «тридцатьчетверку» самым массовым танком, и это первенство сохраняется вплоть до наших дней.

Уже в первые месяцы войны немало наших танкистов отличились в боях именно на Т-34. К примеру, Герои Советского Союза Дмитрий Федорович Лавриненко (1-я гвардейская танковая бригада, 52 победы за 28 боев, звание присвоено посмертно); Владимир Александрович Бочковский (1-я гвардейская танковая бригада, 36 побед); Николай Родионович Андреев (6-я гвардейская танковая бригада, 27 побед, один танк уничтожен тараном).

Производство Т-34

Источник: pinterest.ru

В ходе войны конструкция Т-34 постоянно модернизировалась и дополнялась новыми элементами. Основной задачей было удешевить стоимость и трудоемкость его производства. Вместе с тем старались увеличить его боеспособность. На танке появляется командирская башенка, сама конструкция башен претерпевала изменения – от литой и сварной ранних типов до «гайки»; были попытки установки мощнейшего на тот момент 57-миллиметрового противотанкового орудия, упрощались катки и многое другое. Выпускались и самоходки на удачном шасси Т-34 (Су-122, Су-85, Су-100), была огнеметная версия ОТ-34 и ремонтно-эвакуационная машина.

Мифы и правда о танке Т-34 глазами спеца

Разобраться с «подводными камнями», которые поджидали экипажи, сражавшиеся на Т-34, помог человек, который много лет занимается восстановлением старой военной техники для частной коллекции. Мой собеседник попросил называть его просто Михаилом.

Конечно, те боевые машины, реставрацией которых приходится теперь заниматься, настоящего оружия уже лишены, взамен его ставят выхолощенные макеты. Впрочем специфика управления старым танком и его системами от этого практически не меняется. А о специфике такой Михаилу довелось много расспрашивать в прежние годы тех, кто повоевал на «тридцатьчетверках» во время Второй мировой.

В своих воспоминаниях ветераны-танкисты практически единодушно хвалили наши Т-34. Однако при этом сообщили Михаилу некоторые свои наблюдения и профессиональные секреты, которые остались за кадром у создателей многочисленных фильмов про войну.

Начнем, пожалуй, с движения. Маневренный он был? Да. Быстрый? Для своего класса, да. Но при этом…

Вот несколько характерных моментов, позволяющих дополнить картину танкового марша или маневра, выполняемого на «тридцатьчетверке».

ОказываетсяЮ Т-34 был очень шумным. Причем к децибелам, создаваемым 400-сильным танковым дизелем, добавлялись еще грохот и специфическое лязгание гусениц.

Специалисты дружно расхваливают конструкцию ходовой части Т-34, которая предусматривала в том числе достаточно простую замену поврежденных опорных катков (в отличие от тех же немецких «Тигров», например). Однако сами эти катки были на первых порах далеки от совершенства.

Из-за сложной обстановки, сложившейся в советском танкостроении в начальный период войны, когда многие заводы эвакуировались на новые места, ранние модификации Т-34 с 45- и 75-миллиметровыми пушками чаще всего снабжали необрезиненными катками-ленивцами для гусениц. Прокатываясь по голому железу таких катков (в обиходе танкисты их прозвали «паровозными») гусеничные траки издавали громкий металлический звук, по которому солдаты на фронте еще издали узнавали: «тридцатьчетверки» идут. Лишь с 1943-го удалось обеспечивать обрезиненными катками все выходящие из заводских цехов советские Т-34, сделав их значительно тише на ходу.

Впрочем, такое усовершенствование не повлияло на другую ходовую закавыку нашего чудо-танка. Возникала реальная опасность, что у него при резких поворотах на приличной скорости лопнут, не выдержав нагрузки, пальцы – металлические стержни, соединяющие траки гусениц. В результате такой аварии происходил разрыв гусеницы, и начинались силовые упражнения экипажа по ее соединению: усилиями нескольких человек нужно было натянуть провисшую часть вереницы массивных траков, соединить место разрыва, вбив кувалдой взамен лопнувшего пальца запасной…

Для механиков-водителей существовала еще одна засада. Стоявшая на ранних модификациях «тридцатьчетверки» четырехступенчатая коробка переключения передач была очень тугой. Нажимая на рычаг, требовалось прилагать неимоверные усилия, чтобы врубить нужную передачу. Зачастую одному механику-водителю попросту не удавалось это выполнить, и ему на помощь приходил располагавшийся рядом с водительским местом стрелок-радист. В две человеческие силы они справлялись с неуступчивой коробкой скоростей, и такое выступление дуэтом при маневрировании повторялась многократно. Конструкция упрямой КПП была изменена лишь на более поздней модификации танка – Т-34-85 (именно эти машины показаны в большинстве наших фильмов, установлены на постаментах в качестве памятников).

И вновь о шуме. Чтобы грохот, царивший во время движения внутри танка, не мешал экипажу общаться друг с другом и слышать команды, каждая «тридцатьчетверка» была укомплектована специальным переговорным устройством. Однако оно работало не всегда надежно, не обеспечивало хорошую слышимость, а ведь от быстроты и правильности выполнения команды в бою – особенно механиком-водителем, – зависла жизнь! Поэтому сообразительные командиры экипажей приспособились руководить действиями своих мехводов ногой, – благо, дотянуться было легко. По правому плечу сапогом легонько стукнул – значит, надо вправо поворачивать, по левому плечу – влево. Если командирский сапог в спину уперся – нужно ход прибавить, а если он сверху на шлем надавил – стоп. Вот так и «дирижировали»!

При этом механику-водителю приходилось вести тяжелую машину в условиях крайне ограниченного обзора. По замыслу конструкторов, во время боя люк на переднем скосе корпуса перед водительским местом нужно захлопывать и смотреть вперед через специально предусмотренный триплекс. Однако качество этого оптического устройства было весьма далеким от идеала, так что водитель видел сквозь триплекс нечеткую, искривленную картинку. Ориентироваться по ней было трудно, даже опасно, поэтому в реальных боевых условиях мехвод, нарушая официальные инструкции, оставлял передний люк приоткрытым приблизительно на ширину ладони. Конечно, был риск поймать в эту щель осколки разорвавшегося снаружи снаряда или шальную пулю, однако вести бронированную машину вслепую еще опаснее.

А теперь – еще о люках. На ранних модификациях Т-34 его башня была снабжена наверху одним большим люком. Открыть его было непросто. Зачастую приходилось это делать вдвоем. Конечно, членам экипажа подобная специфика конструкции не могла понравиться, зато на заводе, на ремонтной базе при сборке-разборке башни через столь большой проем было гораздо проще монтировать или, наоборот, вынимать механизмы казенной части танкового орудия с зубчатым сектором для вертикальной наводки. Все-таки в конце концов пришлось от такого технологического удобства отказаться ради безопасности самих членов экипажа, и предусмотреть в конструкции модели Т-34-85 два отдельных верхних люка.

Фото: en.wikipedia.org

Многие из ветеранов-танкистов вспоминали, что во время сильного дождя внутри их «тридцатьчетверок» начинался настоящий потоп. Причина в том, что резиновые уплотнения на верхних башенных люках и на люке механика-водителя либо отсутствовали вообще, либо были столь скверно сделаны, что не препятствовали просачиванию воды. На ходу с этими водными процедурами приходилось мириться, но во время долгих стоянок экипаж накрывал танк большим брезентом, спасая его от попадания дождевых струй.

Помимо такого брезента опытные танкисты запасались для походного комплекта (конечно штатные запчасти и инструменты не в счет) еще обыкновенным бревном, которое в походном положении крепили вдоль корпуса «тридцатьчетверки». Это «спецсредство» было незаменимым помощником в случае, если Т-34 застревал в грязи или в яме: тогда бревно подкладывали поперек под гусеницы, и танк, цепляясь за него, сам себя вытаскивал из западни.

Особый колорит работе экипажа Т-34 добавляла стрельба из танкового орудия. После каждого сделанного выстрела из открытого затвора орудия поступали пороховые газы. Другим источником этой удушливой смеси была отработанная снарядная гильза, выброшенная при перезарядке пушки внутрь танка (специальных устройств для удаления таких гильз из башни в конструкции Т-34 не имелось).

Чтобы отводить пороховые газы, конструкторы предусмотрели специальные вентиляторы. Однако в реальных условиях эффективность таких вспомогательных устройств на ранних модификациях «тридцатьчетверок» была невелика, кроме того, из-за хронического дефицита комплектующих это второстепенное оборудование ставили далеко не на каждый танк, выходящий из ворот завода.

В итоге, чтобы не угореть в импровизированной газовой камере, экипаж предусмотрительно держал приоткрытой крышку верхнего башенного люка (хотя это было чревато попаданием внутрь осколков), а некоторые и вовсе оставляли его открытым и приноровились сразу же выбрасывать через такой проем наружу снарядные гильзы (после выстрела они были горячими, поэтому приходилось надевать рукавицы). Самым газоуязвимым из находившихся в танке людей был заряжающий. По воспоминаниям старых танкистов, случалось, что этот член экипажа, надышавшись пороховым выхлопом, даже терял сознание.

Еще одна, даже еще более серьезная опасность подстерегала танкистов при попаданий снаряда или болванки в их машину. Конечно, корпус, а особенно башня были защищены броней, пробить которую мог далеко не каждый немецкий боеприпас. Однако порой было достаточно просто сильного снарядного удара, чтобы произошло непоправимое. Снаружи на броне оставалась при этом лишь вмятина или даже царапина, а вот члены экипажа выходили из строя. Их ранили или убивали мелкие металлические осколки, отлетевшие при ударе от недостаточно аккуратно сваренных на заводе стыков броневых частей. Эти куски окалины превращались в самую настоящую шрапнель, которая летела во все стороны внутри корпуса.

В середине войны, с появлением модификации Т-34, снабженного уже 85-миллиметровой пушкой, возникла новая проблема при езде на таких бронированных машинах. Новое орудие более крупного калибра имело гораздо большую длину, чем 76-миллиметровое, стоявшее на «тридцать четверках» прежней конструкции. Конечно, с точки зрения пробивной способности оно было куда лучше, однако при этом преподнесло танкистам непривычный для них сюрприз. Танк со столь длинным «хоботом» впереди при преодолении рва, ямы, глубокой канавы с крутыми стенками мог черкануть открытым дулом по склону и забить переднюю его часть землей или песком.

Если экипаж этого не заметит и начнет стрелять, при первом же выстреле орудие попросту разорвет: его передняя часть превратится в «цветок» из прихотливо закрученных наружу «лепестков». Именно такая беда случилась с героями художественного фильма «Белый «Тигр», помешав им уничтожить загадочный фашистский танк.

В общем, специфики, трудностей у тех, кто в годы Великой Отечественной воевал на «тридцатьчетверках», было хоть отбавляй. Но тем большим должно быть уважение к этим людям, которые сумели даже в таких непростых условиях успешно сражаться с врагом и побеждать его.

Путин, ветераны, техника на Параде Победы-2019

Смотрите фотогалерею по теме