Причины поражения механизированных корпусов РККА

| Вооружение | |||

| Наименование вооружения | Положено по штату | Налицо | Некомплект |

| Пушки 152-мм | 12 | 4 | 8 |

| » 122-мм | 12 | 12 | — |

| » 76-мм | 4 | 4 | — |

| » 77-мм (зенитные) | 12 | 4 | 8 |

| Командир 43-й танковой дивизии полковник ЦИБИН Военный комиссар 43-й танковой дивизии старший батальонный комиссар ПОГОСОВ |

Ф. 229, оп. 3780сс, д. 6, лл. 339-359

ИЗ ДОКЛАДА «О СОСТОЯНИИ 21 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА НА 23 ИЮЛЯ 1941 г»

| 23.7.41 г. № 0048 | СЕКРЕТНО КОМАНДУЮЩЕМУ 27-й АРМИЕЙ Копия НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО АВТОБРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ генерал-лейтенанту ФЕДОРЕНКО |

…21-й механизированный корпус организационно начал создаваться лишь в апреле 1941 г. с расчетом (по плану Генерального Штаба) укомплектования боевой материальной частью не ранее 1942 года. 1. …К началу войны корпус был укомплектован личным составом на 80-90%, из них до 70% апрельско–июньского призыва. Материальной частью корпус был обеспечен на 10-15% (колесные и специальные машины). На фронт корпус выступил со значительным некомплектом артиллерии, станковых и ручных пулеметов и автоматических винтовок, а также минометов. Большинство 76-мм пушек были без панорам, а малокалиберные зенитные пушки – без дальномеров (были даны за два дня до войны и в процессе войны). Корпус выведен на войну по тревоге неотмобилизованным и неукомплектованным материальной частью всех видов, со значительным количеством необученных бойцов. Отсутствие вооружения, материальной части и неподготовленность новобранцев заставили меня оставить в районах зимних квартир до 17 тысяч необученных солдат с задачей их подготовки, вооружения и сколачивания. 4. Вследствие отсутствия ремонтных мастерских, ЗИП и деталей для ремонта, выводится из строя много материальной части, которая могла бы быть восстановлена силами частей. 5. Оставленные мною в районах зимних квартир невооруженные бойцы в настоящий момент передвигаются в направлении Осташков, испытывая крайние трудности как в питании, так и в обучении; ни 22-я армия, ни другие снабженческие органы не хотят снабжать второй эшелон корпуса, считая его чужим, в то же время принимают самые решительные меры к растаскиванию его кадров и материальной части, лишая меня перспективы когда-либо сформироваться в механизированный корпус. Так, например: занаряженная мне по планам Главного автобронетанкового управления и Главного артиллерийского управления материальная часть и отправленная на мой адрес перехватывается командованием 22-й армии. В Великих Луках у меня взято 1500 самозарядных винтовок, 126 грузовых автомашин, 15 автокухонь, 28 76-мм пушек, танков “КВ” – 22 штуки, “Т-34” – 13 штук, несколько вагонов запасных частей и 860 комплектов авторезины. Помимо этого, распоряжением отдельных высших командиров забрано под различными предлогами “ЗИС” – 115 штук и “ГАЗ” – 186 штук (распоряжением генерал-майора Карманова и начальника штаба 11-й армии).

| Командир 21-го механизированного корпуса Герой Советского Союза генерал-майор ЛЕЛЮШЕНКО Военный комиссар 21-го механизированного корпуса бригадный комиссар БАБИЙЧУК Начальник штаба корпуса полковник АСЕЙЧЕВ |

Ф. 624, оп 2660с, д. 4, лл. 116-117. Машинописная копия.

ИЗ ПОЛИТДОНЕСЕНИЯ ПОЛИТОТДЕЛА 11 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОТ 15 ИЮЛЯ 1941 г

Нападение фашистской Германии застало 11 мк необеспеченным материально-техническим имуществом. Танков имелось: Т-26 — 242, огнеметов — 18, БТ-5 — 44, Т-34 — 24, КВ — 3. Танки Т-26 и БТ-5 составляли главным образом учебно-боевой парк, полученный на укомплектование из других частей. До 10-15 проц. танков в поход не были взяты, так как находились в ремонте. Артполки не были укомплектованы полностью орудиями, приборами управления, тракторами и автомашинами. Автомашинами корпус был обеспечен в пределах 10-15 проц

| Заместитель командира 11-го корпуса по полтической части полковой комиссар Андреев |

ЦАМО. ф. 208, оп. 2526, д. 28, лл. 65-72

ИЗ ДОКЛАДА «О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ТАНКОВЫХ ВОЙСК НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ЗА ПЕРИОД С 22 6 ПО 27.7.41 г»

| 5.8.41 г. | ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ РФ генерал-лейтенанту танковых войск ФЕДОРЕНКО |

1. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ Обеспеченность 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17 и 20-го механизированных корпусов боевой и вспомогательной материальной частью, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и их дислокация до вступления в бой с фашистами: а) Механизированные корпуса (исключая первые три) были укомплектованы боевой и вспомогательной материальной частью на 15–20%. Артиллерийские части, входящие в состав механизированных корпусов, материальной частью артиллерии и тракторами были укомплектованы примерно на 10–15%, не имели положенного количества боевых комплектов как для полевой артиллерии, так и для танков, сразу же механизированные корпуса стали ощущать недостаток в бронебойных снарядах для 76- и 45-мм пушек. Боевая материальная часть, на базе которой развертывались механизированные корпуса и с которой вступили в бой, состояла преимущественно [из] “Т-26”, “БТ-2”, “БТ-5” и “БТ-7” с запасом хода в среднем по 75-100 моточасов. б) Тактическая подготовка механизированных корпусов проводилась по программе для танковых войск, но в большинстве случаев им пришлось действовать как пехоте, не имея в достаточном количестве положенного вооружения. в) До начала военных действий механизированные корпуса горюче-смазочными материалами были обеспечены полностью, несмотря на это, они с первых же дней стали ощущать острую потребность в горюче-смазочных материалах, так как тары для подвоза (бензоцистерн, контейнеров) было далеко не достаточно и организация подвоза также была не продумана. Горюче-смазочные материалы подвозили преимущественно в дневное время, колонны ничем не прикрывались, естественно, эти колонны часто подвергались безнаказанному воздействию авиации противника и части оставались без горюче-смазочных материалов. г) Дислокация механизированных корпусов не соответствовала замыслам командования Западного фронта: 13-й и 14-й механизированные корпуса были размещены в непосредственной близости от границы, а танковая дивизия, размещавшаяся в Бресте, находилась пой воздействием артиллерийского огня противника, времени для выхода в исходное положение требовалось гораздо больше, чем противнику пройти от границы до места расположения танковой дивизии. 14-й механизированный корпус имел две танковые дивизии, укомплектованные легкими танками на 50%, а в 11-м механизированном корпусе только одна дивизия имела 50% легких танков. Остальные корпуса (17-й и 20-й) не были укомплектованы боевой материальной частью и представляли из себя отдельные части невооруженных танкистов, группировавшихся вокруг нескольких машин учебного парка…

| Начальник Автобронетанкового управления Западного фронта полковник ИВАНИН Военный комиссар Автобронетанкового управления Западного фронта полковой комиссар ЗИНКОВ |

Ф. 38-39, оп. 80038сс, д. 1, лл. 260-267

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА АВТОБРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА «О ПРИЧИНАХ БОЛЬШИХ ПОТЕРЬ В МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

| 3 ИЮЛЯ 1941 г | СОВ.СЕКРЕТНО НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО АВТОБРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ генерал-лейтенанту ФЕДОРЕНКО |

…Отсутствие средств эвакуации, запасных частей для “КВ” и “Т-34”, наличие заводских дефектов, неосвоенность эксплуатации, недостаточная обученность личного состава, …отсутствие бронебойных снарядов для “КВ” и “Т-34” – привело механизированные корпуса к огромным потерям и к небоеспособности оставшейся в наличии материальной частью. 13, 9, 19 и 24-й механизированные корпуса из за отсутствия достаточной материальной части действуют как стрелковые соединения.

| Начальник Автобронетанкового управления Юго-Западного фронта генерал-майор танковых войск МОРГУНОВ |

V. ОПЕРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНДНОГО СОСТАВА И ШТАБОВ. БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И. В. СТАЛИНА ПЕРЕД ВЫПУСКНИКАМИ ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ РККА В КРЕМЛЕ

5 мая 1941 г

«…Почему образовалось отставание? Потому, во-первых, что преподавателям легче преподавать уже знакомую старую технику. Чтобы учить слушателей на новой материальной части, надо ее знать и изучить самим преподавателям. Надо переучиваться. В академиях учат на старых программах. В этом первая причина. Вторая причина в том, что наши органы снабжения в армии не дают новую технику в школы и академии. Эту новую технику необходимо дать нашим слушателям для изучения, для ликвидации отставания наших школ и академий»

РЦХИДНИ. Ф.558. On. 1. Д.3808. л. 1-12.

ИЗ ДОКЛАДА ПОМОЩНИКА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ПО ТАНКОВЫМ ВОЙСКАМ «О НЕДОСТАТКАХ В УПРАВЛЕНИИ БОЕВЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ»

| 8 АВГУСТА 1941 г | СОВ. СЕКРЕТНО ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР генерал-лейтенанту танковых войск ФЕДОРЕНКО |

«…Киевский особый военный округ, впоследствии реорганизованный в Юго-Западный фронт, имел в своем составе следующие механизированные корпуса: 4, 8, 9, 15, 16, 19, 22 и 24-й, причем 4-й и 8-й механизированные корпуса были сформированы осенью 1940 г., остальные корпуса в апреле 1941 г., таким образом, времени на сколачивание было крайне недостаточно, тем более что в новых механизированных корпусах отсутствовала длительный период времени боевая материальная часть». «…Управление механизированными корпусами со стороны общевойсковых командиров было поставлено плохо, соединения были разбросаны (8-й механизированный корпус) и к моменту наступления были оторваны друг от друга. Штабы армий совершенно не были подготовлены к управлению такими крупными механизированными организмами, как механизированные корпуса. Пехота, как правило, действовала самостоятельно, да и обстановка не позволяла организовать взаимодействие. Имели место случаи, когда общевойсковые командиры использовали танки не только мелкими группами, но и отдельными машинами, особенно разительно это было в 41-й танковой дивизии. 3. Штабы армий совершенно забыли, что материальная часть имеет определенные моточасы, что она требует осмотра, мелкого ремонта, дополнительного пополнения горючим и боеприпасами, а технический состав и начальники автобронетанковых отделов армий не подсказали им этого, и вместо того, чтобы после выполнения задачи отвести механизированный корпус, предоставив ему время, необходимое дли этой цели, общевойсковые командиры требовали только “давай” и больше ничего. «…Наши же действия носили характер обороны на широком фронте, и, к великому сожалению, механизированные корпуса также вынуждены были в отдельных случаях в начальный период боевых действий, а в последующем как система вести оборонительные бои. Наш командный состав мало натренирован в мирное время именно к аналогичным действиям, поэтому стремится к обороне с локтевой связью с соседом, а сил было недостаточно для того, чтобы иметь такую оборону. 12. Исключительно плохо поставлена подготовка экипажей в вопросах сохранения материальной части: имели место случаи, когда экипажи оставляли машины, имеющие боеприпасы; были отдельные случаи, когда экипажи оставляли машины и сами уходили. 13. Во всех частях и соединениях отсутствовали эвакуационные средства, а имеющиеся в наличии могли бы обеспечить механизированные корпуса и танковые дивизии только в наступательных операциях. 14. Личный состав новой техники не освоил, особенно “КВ” и “Т-34”, и совершенно не научен производству ремонта в полевых условиях. Ремонтные средства танковых дивизий оказались неспособными обеспечить ремонт в таком виде боя, как отход. 16. Технических средств замыкания в механизированных корпусах еще в мирное время не имелось, и этому вопросу в подготовке уделялось очень мало внимания. 18. Отсутствие в штатной организации эвакуационных средств приводило к тому, что эвакуация боевой материальной части, как правило, в армейском и фронтовом тылу отсутствовала. 20. Штабы оказались мало подготовленными, укомплектованы, как правило, общевойсковыми командирами, не имеющими опыта работы в танковых частях. 22. Часть командиров механизированных корпусов оказалась не на должной высоте и совершенно не представляла себе управление механизированным корпусом. 23. В высших учебных заведениях (академиях) таких видов боя, с которыми пришлось встретиться, никогда не прорабатывалось, а это явилось большим недостатком в оперативно-тактическом кругозоре большинства командно-начальствующего состава.

| Помощник командующего войсками Юго-Западного фронта по танковым вопросам генерал-майор танковых войск ВОЛЬСКИЙ Начальник Автобронетанкового управления Юго-Западного фронта генерал-майор танковых войск МОРГУНОВ Военный комиссар Автобронетанкового управления Юго-Западного фронта ЧУЧУКАЛО |

Ф. 38-39, оп. 80038сс, д. 1, лл 2-4, 8-15

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА АРЕСТОВАННОГО ПАВЛОВА Д. Г. (КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЗАПОВО)

7 июля 1941 г.

«…Части округа к военным действиям были подготовлены, за исключением вновь сформированных — 17, 20, 13, 11-го мехкорпусов. Причем в 13-м и 11-м корпусах по одной дивизии было подготовлено, а остальные, получив новобранцев, имели только учебную материальную часть и то не везде. 14-й мехкорпус имел только одну слабо подготовленную мотодивизию и стрелковые полки танковых дивизий».

| Допрос окончен в 16 час. 10 мин. Записано с моих слов правильно, мною прочитано. Д. Павлов Допросили: Врид зам. начальника следчасти 3-го Управления НКО РФ ст. батальонный комиссар Павловский Следователь 3-го Управления НКО РФ мл. лейтенант госбезопасности Комаров |

ЦА ФСБ. Архивно-следственное дело № Р-24000, Лл.23-53. Рукопись, подлинник.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.К. ЖУКОВА

«…Надо откровенно сказать, ни у наркома, ни у меня не было необходимого опыта в подготовке вооруженных сил к такой войне»…. «…В нашей военной доктрине всегда отдавалось предпочтение наступательным действиям. Мы, военные, всегда исходили из того, что только решительные наступательные действия могут привести к разгрому противостоящего противника. Советская наступательная доктрина была четко и ясно выражена в полевом уставе 1939 г. «…Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будем вести наступательно, перенося ее на территорию противника» (ПУ РККА (проект). М. Воениздат, 1939, с.9)». «…Обучение войск оборонительным действиям, встречным сражениям, отступательным действиям редко выходило из тактических рамок. Я не знаю ни одного оперативно- стратегического мероприятия, где была бы разыграна или отработана в крупных оперативно- стратегических масштабах, где бы оборона противодействовала глубокому прорыву крупных бронетанковых группировок, взаимодействующих с крупными воздушными силами, а как следствие наши штабы и командиры оперативного масштаба накануне войны не были обучены эффективному ведению обороны оперативно-стратегического масштаба, не говоря уже о том, что такие оборонительные операции не были разработаны в штабах приграничных округов и генштабе как возможный вариант». «…И хуже всего военной теорией были разработаны вопросы ведения боя, сражений и операций в условиях окружения, прорыв и выход из окружения и отступательные действия, с чем пришлось нашим войскам столкнуться в начальный период войны».

ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ «ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ» № 0045

1 июля 1941 г

…Опыт боевого использования механизированных войск за прошедшие 8 дней показал, что командующие фронтами и армиями используют механизированные войска во многих случаях неправильно (особенно плохо и неправильно они были использованы в Северо-Западном и Западном фронтах). При постановке боевых задач танковым войскам не учитывают: наличие и состояние материальной части, время, потребное на выполнение боевой задачи, расстояние, которое войска должны пройти, материальное обеспечение и особенно обеспечение горючим. Такое положение приводит к преждевременному износу материальной части и не дает возможности максимального полезного использования боевой мощи наших танков. Там же, где механизированными войсками руководят правильно, они наносили сокрушительные удары противнику, в то же время сами несли незначительные потери.

| Народный комиссар обороны РФ Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО |

ф. 4, оп. 11, д. 62, л. 208—209. Подлинник

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ РЕЗЕРВНОГО ФРОНТА «О НЕДОСТАТКАХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАНКОВ И МЕРАХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ» №005

| 21 августа 1941 г. | СЕКРЕТНО |

На опыте боев в районе Ельня мною установлена недопустимая безграмотность использования в бою танков и танковых частей, которые в результате неправильного применения несли большие потери в живой силе и материальной части. Командиры соединений не давали времени на проведение танковой разведки и на организацию взаимодействия танков, пехоты, артиллерии и авиации. Взаимодействие организовывалось не на местности, а вдали от поля боя, на картах. Танки бросались в атаку, не имея никаких данных о расположении системы огня противника и характере местности. Командиры частей и общевойсковых соединений ставили танком неясные и сомнительные задачи, не организовывалась авиационная, пехотная и артиллерийская поддержка танков. Не организовывалось взаимное опознавание, вызов огня и целеуказание. Были случаи поражения танков своей же артиллерией из-за неувязки артиллерийского огня. При движении танков вперед пехота, как правило, не продвигалась за танками и не закрепляла захваченные танками рубежи. Танки, действуя в одиночестве, несли напрасные потери и возвращались обратно в исходное положение. Танковые командиры не проявляли нужной твердости перед общевойсковыми командирами в деле правильного применения танков; беспечно выпускали из своих рук руководство танковыми группами поддержки пехоты; не организовывали эвакуацию подбитых, застрявших танков с поля боя; не принимали мер к немедленной отправке танков на сборные пункты аварийных машин для их ремонта и быстрого ввода в строй. ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Запретить вводить танки в бой без тщательной разведки системы огня противника, местности и без увязки на поле боя взаимодействия командира танкового взвода или роты с командирами стрелкового батальона и артиллерийского дивизиона или батареи. 2. Запретить вводить танки в бой без тщательной отработки взаимного опознавания, без установления сигналов вызова и прекращения огня. 3. Строжайше предупреждать перед каждой атакой всех бойцов, младших и средних командиров о недопустимости отставания от танков во время атаки, следствием чего обычно является срыв наступления и большие потери 4. Не допускать подчинения танков командирам стрелковых рот, и, как правило, танки подчинять командирам стрелковых батальонов и полков, действующих на главных направлениях. 5. Командующим армиями заранее ставить задачи начальникам автобронетанковых войск армии по материальному обеспечению танков эвакуационными и ремонтными средствами. 6. Командирам танковых соединений и частей резко повысить ответственность командиров танковых частей и подразделений за каждый потерянный танк, тем более не допускать оставления их в руках противника; не вводить в бой танки “КВ” и “Т-34” с плохо подготовленными экипажами, организуя доподготовку последних при каждой возможности. 7. Моему помощнику по танковым войскам генерал-майору Шурову следить за выполнением настоящего приказа; о всех фактах неправильного применения танков докладывать мне немедленно. 8. Настоящий приказ проработать со всем командным составом.

| Командующий резервным фронтом генерал армии ЖУКОВ Член Военного совета фронта КРУГЛОВ Начальник штаба фронта генерал-майор АНИСОВ |

Ф. 38-39, оп. 30425сс, д. 45, лл. 24-26. Машинописная копия.

VI. БОЕВЫЕ И НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ

ИЗ СВОДКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

| 8 июля 1941 г | Совершенно секретно Начальнику Главного Управления политпропаганды Красной Армии армейскому комиссару 1 ранга тов. МЕХЛИС |

…За период боевых действий в ряде частей и соединений значительные потери материальной части. … В 22 механизированном корпусе за это же время потеряно 45 автомашин, 119 танков, из них 58 подорвано нашими частями во время отхода из-за невозможности их отремонтировать в пути. Исключительно велики потери танков КВ в 41 танковой дивизии. Из 31 танка, имевшихся в дивизии, на 6.7.41 г. осталось 9. Выведено из строя противником — 5, подорвано экипажами — 12, отправлено в ремонт — 5. Большие потери танков КВ объясняются, в первую очередь, слабой технической подготовкой экипажей, низким знанием материальной части танка, а также отсутствием запасных частей. Были случаи, когда экипажи не могли устранить неисправность остановившихся танков КВ и подрывали их.

| НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТПРОПАГАНДЫ ЮЗФ БРИГАДНЫЙ КОМИССАР МИХАЙЛОВ |

ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 213. Д. 12. Л. 73

ИЗ СПРАВКИ «О НАЛИЧИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ БОЕВЫХ МАШИН 23 ТД 12 МК» НА 7 ИЮЛЯ 1941 ГОДА

| 8 июля 1941 г. | Секретно |

Танки Т-26 Вышло в поход с началом боевых действий 333 шт Потеряно: от огня противника 144 шт. по технической неисправности 122 шт. Передано другой части 9 шт. Состоит в наличии 58 шт. из них: исправные 2 шт. требуют ремонта 43 шт.

| Начальник 2 отдела Управления Авто Бронетанковых Войск Северо-Западного фронта Майор БАЗАНОВ |

ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 1372. Д. 10. Л. 161

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА АВТОБРОНЕТАНКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ВОЕННОМУ СОВЕТУ ФРОНТА ОТ 30 ИЮНЯ 1941 г. «О СОСТОЯНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ И ОБ ОТВОДЕ ИХ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ»

30.6.41 г. № Э-1/0017

Отсутствие средств эвакуации, удаленность ремонтных стационарных баз и отсутствие ремонтных средств непосредственно в частях ремонтно-восстановительных батальонов соединений и их укомплектованности летучками типа “А” и “Б” создали условия огромного выхода материальной части из строя по техническим неисправностям. Отсутствие запасных частей к танкам “КВ” и “Т-34” во всех частях до сего времени приводит к невозможности производить текущий и средний ремонт непосредственно в частях Совершение большого количества маршей в трудных условиях лесисто-болотистой местности и невозможности восстановления из-за отсутствия запасных частей привело к большому проценту технических потерь танков за первые 9 дней боя. Эти потери, по далеко не полным данным, составляют 25-30% всей боевой материальной части танковых соединений.

| Начальник Автобронетанкового управления Юго-Западного фронта генерал-майор танковых войск МОРГУНОВ |

Ф. 229, оп. 3780сс, д. 1, лл. 1-3

ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА 12 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА ОТ 27 ИЮНЯ 1941 г.

| 27.6.41 г. 12.00 | СЕКРЕТНО КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА |

После первого дня марша и особенно после первого дня боя машины стали быстро выбывать из строя целыми десятками. Эти машины вследствие отсутствия запасных частей как на маршрутах, так и при боевых действиях не восстанавливались, а если восстанавливались, то некоторые, и только на поле боя, так как отсутствие тягачей не позволяло отбуксировать их на пункты сбора аварийных машин. По этой же причине много материальной части оставлялось на территории противника.

| Командир 12-го механизированного корпуса генерал-майор Шестопалов |

Ф. 334, оп. 2759сс. д. 4, лл. 49-51

ИЗ УКАЗАНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Август 1941 г.

8 мк по существу действовал в боях 3-5 дней, остальное время совершал бесцельные марши из одного района в другой в погоне за противником. Задачи механизированному корпусу ставились не конкретно, и так как разведывательных данных не было и точная группировка танковых частей противника не была известна, корпус, совершая марши, не успевал сосредоточиться в одном районе, как ему ставилась задача о переходе в другой; таким образом он прошел свыше 1200 км, что приводило в небоеспособное состояние материальную часть.

| Командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-полковник КИРПОНОС Член Военного Совета Юго-Западного фронта БУРМИСТЕНКО |

«СБОРНИК БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВЫПУСК 6» ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР МОСКВА – 1948

ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА 73 ОТДЕЛЬНОГО ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА «О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ БАТАЛЬОНА 20-21 СЕНТЯБРЯ 1941 г».

СЕКРЕТНО ПОМОЩНИКУ КОМАНДУЮЩЕГО ЮЖНЫМ ФРОНТОМ ПО ТАНКОВЫМ ВОЙСКАМ

В 8.00 24.9.41 г. после эвакуации одного танка подполковник Семенов приказал немедленно выслать три танка для эвакуация остальных машин. Адъютантом старшим батальона лейтенантом Бадиным было доложено подполковнику Семенову, что эвакуацию производить сейчас нельзя без поддержки пехоты и артиллерийского огня. Подполковник Семенов вторично приказал мне немедленно выслать танки со словами: “Я командир полка, я отвечаю, я командую полком и не мешайте мне, высылайте немедленно танки”. После этого был выделен один танк для эвакуации, а два танка были отведены на командный пункт полка. С выходом на командный пункт было обнаружено, что танк, который пошел эвакуировать, был подожжен противником и с поля боя не вернулся. Башенный стрелок и командир машины были обожжены и из танка эвакуировались, а механик-водитель убит

| Командир 73-го отдельного танкового батальона капитан ЛОБЖЕНИДЗЕ |

Ф. 228, оп. 3968с. д. 1, л. 28

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМАНДИРА 8 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА

К началу войны соединения корпуса еще только создавались и перевооружались. Личным составом он был укомплектован почти полностью, имел 932 танка (по штату полагалось 1031). Однако современных тяжелых и средних танков и Т-34 было только 169. Остальные 763 машины были устаревших конструкций, межремонтный пробег их ходовой части не превышал 500 км, на большинстве из них истекали моторесурсы. 197 танков из-за технических неисправностей подлежали заводскому ремонту. Во время марша протяженностью почти 500 км корпус от ударов авиации противника и по техническим причинам потерял до половины танков устаревших конструкций и большое количество артиллерии. Оставшиеся в строю танки требовали ремонта и имели небольшой запас моторесурсов. Таким образом, еще до вступления в бой мехкорпус оказался значительно ослабленным.

Рябышев Д.И. Первый год войны. М.1990.

Итог

ИЗ ДОКЛАДА «О СОСТОЯНИИ И НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОРПУСОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.7.41 г».

Сов. секретно Начальнику Главного Автобронетанкового управления КраснойАрмии генерал-лейтенанту танковых войск тов. Федоренко

1. По механизированным корпусам: …8-й механизированный корпус отведен с 8.7.41 г. во фронтовой резерв – в гор. Нежин для переформирования и имеет в своем составе боевых машин всего 57, бронемашин – 34, из них: КВ – 14, Т-34 – 14, БТ-7 – 16, Т-26 – 13. Колесных и вспомогательных машин всего – 1409 штук, из них: легковых машин – 41, грузовых ГАЗ – 864, грузовых ЗИС – 479, тракторов – 25. …15-й механизированный корпус отведен с 8.7.41 г. во фронтовой резерв в гор. Пирятин для переформирования и имеет в своем составе боевых машин всего 10, бронемашин – 10, из них: Т-34 – 1 штука, БТ-7 – 9 штук. Колесных и вспомогательных машин всего 690, из них: легковых – 25 штук, грузовых ГАЗ – 400, грузовых ЗИС – 237 штук, тракторов – 28 штук. …4-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 6-й армией, имея в своем составе боевых машин всего 100, из них: КВ – 10 штук, Т-34 – 49 штук, БТ-7 – 23 штуки, Т-26 – 18 штук, бронемашин – 38 штук.Колесных и вспомогательных машин всего 622 штуки, из них: легковых – 39 штук, грузовых ГАЗ – 450 штук, грузовых ЗИС – 109 штук, тракторов – 24 штуки. …16-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 6-й армией, имея в своем составе боевых машин всего 73 штуки, бронемашин – 16 штук. Колесных и вспомогательных машин всего 903, из них: легковых – 29, грузовых ГАЗ – 620, грузовых ЗИС – 204, тракторов – 50. …9-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 5-й армией, имея в своем составе боевых машин всего 38, бронемашин – 33, из них: танков БТ-7 – 10 штук, Т-26 – 24 штуки, Т-40 – 4 штуки. Колесных и вспомогательных машин всего 905 штук, из них: легковые – 49, грузовых ГАЗ – 530, грузовых ЗИС – 257, тракторов – 69. …19-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 5-й армией, имея в своем составе боевых машин всего 77 штук, бронемашин – 2; из них: Т-34 – 31 штука, Т-26 – 46 штук.Колесных и вспомогательных машин всего 421, из них: легковых – 25, грузовых ГАЗ – 160, грузовых ЗИС – 199 штук, тракторов – 37 штук. …22-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 5-й армией, имея в своем составе боевых машин всего 40, бронемашин – 15 штук, из них 36: Колесных и вспомогательных машин всего 482, из них: легковых – 48, грузовых ГАЗ – 210, грузовых ЗИС – 183, тракторов – 41. …24-й механизированный корпус находится в подчинении командующего 12-й армией и из-за отсутствия боевой материальной части действует как стрелковый корпус, имея в своем составе боевых машин 100 штук, из них Т-26 – 100 штук, действующие как группа поддержки пехоты непосредственно с частями корпуса.

| Начальник автобронетанкового управления Юго-Западного фронта генерал-майор танковых войск Моргунов |

Ф. 229, оп. 3780сс, д. 1, лл. 98-104. Машинописная копия.

| ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЛИТВЕ И ЛАТВИИ (Прибалтийская стратегическая оборонительная операция) 22 июня — 9 июля 1941 г. | ||||||||

| Продолжительность операции — 18 суток. Ширина фронта боевых действий — 350-450 км. Глубина отхода советских войск — 400-450 км. Средний темп наступления немецких войск — 22 — 25 километров в сутки | ||||||||

| Наименование объединений и сроки их участия в операции | Боевой состав и численность войск к началу операции | Людские потери в операции (чел.) | Танков и САУ (шт.) | |||||

| в операции | средне-суточные | |||||||

| Количество соединений | Числен-ность | Безвоз-вратные | Сани-тарные | Всего | Средне-суточные | |||

| Северо-Западный фронт (весь период) | сд-19, тд-4, мд — 2, сбр — 1 , вдбр-3, УР-1. | 440000 | 73924 | 13284 | 87208 | 4845 | ||

| Балтийский флот (весь период) | Часть сил | 58000 | 1278 | 1278 | 71 | |||

| Итого | Дивизий — 25, бригад — 4, УР-1. | 498000 | 75202 (15,1%) | 13284 | 88486 | 4916 | 2523 | 140 |

| ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ (Белорусская стратегическая оборонительная операция) 22 июня — 9 июля 1941 г. | ||||||||

| Продолжительность операции — 18 суток. Ширина фронта боевых действий — 450-800 км. Глубина отхода советских войск — 450-600 км. Средний темп наступления немецких войск — 25 — 33 километра в сутки | ||||||||

| Западный фронт (весь период) | сд — 24, кд — 2, мд — 6, та — 12, вдбр — 3, УР-8 | 625000 | 341012 | 76717 | 417729 | 23207 | ||

| Пинская военная флотилия (весь период) | 2300 | 61 | 61 | 3 | ||||

| Итого | Дивизий — 44, бригад — 3, УР-8 | 627300 | 341073 54,4% | 76717 | 417790 | 23210 | 4799 | 267 |

| ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ (Львовско-Черновицкая стратегическая оборонительная операция) 22 июня — 6 июля 1941 г. | ||||||||

| Продолжительность операции — 15 суток. Ширина фронта боевых действий 600-700 км. Глубина отхода советских войск — 300-350 км. Средний темп наступления немецких войск — 20 — 23 километра в сутки | ||||||||

| Юго-Западный фронт (весь период) | сд — 32, кд — 2, мд — 8, та — 16, вдбр — 3, УР — 14 | 864600 | 165452 | 65755 | 231207 | 15414 | ||

| 18-я армия Южного фронта (25.6-6.7.41 г.) | 6871 | 3516 | 10387 | 944 | ||||

| Итого | Дивизий — 58, бригад — 3, УР — 14 | 864600 | 172323 (19,9%) | 69271 | 241594 | 16106 | 4381 | 292 |

| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ в Заполярье и Карелии 29 июня — 10 октября 1941 г. | ||||||||

| Продолжительность операции — 104 суток. Ширина фронта боевых действий — 800 км. Глубина отхода советских войск — 50-150 км. Средний темп наступления немецких войск — 0,2 — 1,5 километра в сутки | ||||||||

| Северный фронт (29.6. — 23.8.41 г.) | сд — 8, тд — 1, сбр -1, УР — 7. | 358390 | 36822 | 35714 | 72536 | 1295 | ||

| Карельский фронт (23.8. — 10.10.41 г.) | 29856 | 32336 | 62192 | 1296 | ||||

| Северный флот и Беломорская военная флотилия (1.9.- 1.10.41 г.) | Часть сил | 587 | 398 | 985 | 32 | |||

| Итого | Дивизий -9, бригад- 1, УР — 7. | 358390 | 67265 (18,8%) | 68448 | 135713 | 1305 | 546 | 5 |

«Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооруженных сил. Статистическое исследование»

| НЕМЕЦКИЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПЛЕННЫМИ (ИЮЛЬ — НОЯБРЬ 1941 г.) | ||

| Дата | Район пленения | Количество |

| 9.7.41 г | Белосток — Минск | 323 000 |

| Начало августа 1941 г. | Умань | 103 000 |

| 5.8.41 г. | Смоленск — Рославль | 348 000 |

| 20.8.41 г. | Гомель | 50 000 |

| 23.8.41 г. | оз. Ильмень | 18 000 |

| Конец августа 1941 г | Великие Луки | 30 000 |

| 4.9.41 г. | Эстония | 11 000 |

| Середина сентября 1941 г. | Демянск | 35 000 |

| 26.9.41 г. | Киев | 665 000 |

| Конец сентября 1941 г | Луга — Ленинград | 20 000 |

| 10.10.41 г. | Мелитополь — Бердянск | 100 000 |

| 14.10.41 г. | Вязьма — Брянск | 662 000 |

| 16.11.41 г. | Керчь | 100 000 |

| ВСЕГО: | 2 465 000 | |

«Сборник документов 1941 г» том 2 ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА А.Н.ЯКОВЛЕВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ДЕМОКРАТИЯ» 1998 год

Ежедневный заряд боевого настроения!WARHEAD.SU

В Испании советские танки вполне успешно противостояли немецким. И по мнению некоторых авторов, советская танковая армада имела все шансы дойти до Ла-Манша и Гибралтара. Всё дело в том, что при оценке сил сторон табличные ТТХ — лишь один из факторов, далеко не всегда самый важный. А в рунете давно сложилась дурная традиция ставить их во главу угла и игнорировать всё прочее.

«Мы побывали в сотнях сражений, главное в войнах — это снабженье!», — пели чудаковатые англичане в одном советском фильме. И были не так уж неправы. Можно иметь совершенно бесстрашных воинов, лучшую в мире технику и мудрейших командиров. Вот только если оружию будет нечем стрелять, солдатам — нечего есть, а двигателям — не на чем работать, всё это позволит, максимум, умереть с большим достоинством.

Советское командование перед войной тоже очень увлекалось табличными показателями. Мы создавали самые быстрые, самые мощные, самые тяжёлые машины с отличными ТТХ. Вот только вопрос снабжения оставался на вторых ролях. Доходило до того, что снабжение этих самых мехкорпусов должны были обеспечивать транспортные средства, изъятые у предприятий народного хозяйства. Но ведь даже внятных планов того, где, сколько и чего следует изымать, не было! И это при том, что в сфере, скажем, эвакуации промышленности советские наркоматы проявили воистину чудеса логистики. А вот западный поход Красной армии в 1939-м наглядно показал проблемы в этой сфере.

Увы, в доблестной РККА организация снабжения перед войной так и осталась в зачаточном состоянии. В результате очень скоро у танков кончились снаряды, горючее и запчасти. Множество машин остались на обочинах дорог, даже не успев вступить в бой с немцами. И это — только часть проблемы.

Не меньшие вопросы вызывали уровень самостоятельности войск и организация связи. Если немецких командиров учили проявлять инициативу на поле боя, то советские должны были неукоснительно следовать инструкции. Отчасти это было оправдано — немцы тратили на подготовку каждого офицера гораздо больше времени и сил, а их советские коллеги зачастую банально не имели достаточной подготовки для принятия решений, отклоняющихся от изначального приказа. Но уже в Испании это создало для подготовленных советскими инструкторами республиканских войск большие проблемы в боях с учившимися у немцев националистами. В полной же мере это качество проявилось в боях в треугольнике Дубно-Луцк-Броды. Мехкорпуса и их части старательно следовали букве приказов, в то время как оперативная обстановка менялась ежечасно, и логика указаний командования катастрофически устаревала. Эту и без того большую беду усугубляли проблемы со связью — приказы и донесения доходили с большими задержками, если вообще доходили.

И это ещё не всё. С одной стороны, ресурс имевшихся в частях танков был в заметной мере израсходован интенсивной боевой подготовкой в предшествующие годы. С другой — резкое наращивание численности РККА привело к тому, что многие вновь прибывшие танкисты имели всего лишь несколько часов реального управления танком. А ведь по ту сторону фронта в значительной части машин были ветераны множества битв в Европе, действовавшие на поле боя уже «на автомате».

Вермахт в этой битве был похож на вёрткого франта со шпагой, вышедшего против могучего богатыря с двуручной секирой. Только вот секира была ржавой, глаза богатыря — завязаны, а ноги — спутаны верёвками. Итог такой схватки вполне очевиден.

Ну, а когда богатырь очухался, открыл глаза, взял секиру поновее и приноровился к стилю боя противника — расклад получился совсем, совсем другим.

Автор — Игорь Дроговоз.

Механизированные корпуса РККА

| № МК | Место дислокации | Командир | Состав |

| 1 | ЛенВО Псков | г-м М.Л.Чернявский | 1, 3 ТД, 163 МД, 5 МЦП |

| 30 | ДВФ | 58, 60 ТД, 239 МД |

Примечание: 5, 26, 27 МК в июне 1941 г. перебрасывались в приграничные округа в составе армий второго стратегического эшелона.

Большинство мехкорпусов не имело необходимого количества вооружения и боевой техники. Укомплектованность к середине июня 1941 г. составляла: по автомобилям — 39%, тракторам — 44%, ремонтным средствам — 29 %, мотоциклам — 17%.

О количественном составе танкового парка мехкорпусов говорит следующая таблица:

| Мехкорпус | Округ | Количество танков | Из них КВ и Т-34 | Подчинение |

| 1,10 | ЛенВО | 1506 | 15 | Окружного подчинения |

| 30+59,69 ТД | ДВФ | 2969 | — | Окружного подчинения |

В других источниках встречаются иные цифры. Так по данным Владимирского, в 9-м МК КОВО имелось 300 танков, в 19-м МК — 450, в 22-м МК — 707. Как видим различие довольно большое.

Наибольшее количество танков было в мехкорпусах КОВО, что вполне соответствовало точке зрения Сталина о том, что в случае войны главный удар немцы нанесут на Украине. Поэтому юго-западное направление считалось основным. 4-й и 8-й мехкорпуса имели одних только КВ и Т-34 около 600 штук и более 1000 танков других марок.

Много хлопот доставляла пестрота танкового парка корпусов. Многие машины были сняты с производства, к ним прекратили выпускать запасные части. Новые танки — КВ, Т-34 только поступали в войска и были еще слабо освоены личным составом.

В связи с тем, что укомплектование мехкорпусов затягивалось, Генштаб 16 мая 1941 г. направил в войска директиву, согласно которой в целях усиления противотанковых возможностей войск 50 танковых полков мехкорпусов до получения ими танков вооружались 76 и 45-мм пушками и пулеметами ДТ для использования их в случае необходимости в качестве противотанковых полков и дивизионов. На полк полагалось 18 45-мм пушек, 24 76-мм пушки, 24 пулемета. Но претворить директиву Генштаба в жизнь до начала войны не удалось, а 17-й и 20-й мехкорпуса ЗапОВО, танковые полки которых должны были получить противотанковую артиллерию, вообще использовались в боях как стрелковые части.

Дислокация механизированных корпусов на кануне войны была выгодной для ведения наступательных операций. На Белостокском выступе находились 6-й, 11-й и 13-й мехкорпуса, на Львовском выступе — 4-й, 8-й и 15-й МК, что позволяло в случае конфликта нанести удар по флангам Люблинской группировки немцев. 3-й и 12-й МК предназначались для действий против Тильзитской группировки. 2-й и 18-й МК создавали угрозу нефтепромыслам в Румынии. С севера над Румынией нависали 16-й мехкорпус 12-й армии и мехкорпуса окружного подчинения КОВО. Однако нападение Германии изменило ситуацию — такое расположение Советских войск стало ловушкой для противника.

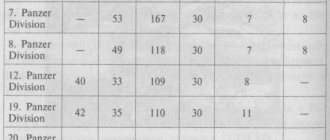

Соотношение положенного по штату и фактически имеющегося количества боевых машин, артиллерии в мехкорпусах на 13-19 июня 1941 г. Соотношение положенного по штату и фактически имеющегося количества боевых машин,

артиллерии в мехкорпусах на 13-19 июня 1941 г.

| Типы БТТ и | По | Механизированные корпуса | |||||||

| вооружения | штату | 6 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 9 | 19 |

| КВ | 126 | 114 | 3 | — | — | — | — | — | 5 |

| Всего гаубиц | 76 | 76 | 52 | 72 | 76 | 54 | 44 | 58 | 40 |

Танковый парк на кануне войны

По сей день не поддается точной оценке общее количество танков в Красной армии накануне войны. Долгое время в отечественной литературе о нем говорилось одной фразой: “Советская Армия имела в строю танки разных типов, из них 1861 танк Т-34 и КВ. Основную массу машин составляли легкие танки устаревших конструкций”. Лишь в последнее время стали появляться цифры, реально оценивающие количество танков, имевшихся в РККА, однако и они расходятся ввиду различия данных в разных архивных источниках (одной из причин этого является известное отечественное отношение к подаче сведений и объективности при составлении отчетности).

Генерал-майор Л.Г.Ивашов (“ВИЖ” №11’89) называет цифру 23457 танков, из них 30% — боеготовые.

Издание Генштаба “Гриф секретности снят…” (М., 1993 г.) определяет их количество в 22600 единиц (тяжелых — 500, средних — 900, легких — 21200). Эти данные по некоторым параметрам вызывают сомнение — во-первых, уже много лет хрестоматийным является количество танков КВ к началу войны — 636, а ведь еще были тяжелые танки Т-35, которых выпустили около 60. В сумме число тяжелых танков получается значительно больше 500. Во-вторых 1225 Т-34 (тоже устоявшаяся цифра) плюс несколько сотен Т-28 (в 3-й ТД — 38, в 8-й — 68, в 10-й — 61 и т.д.) никак не равняются 900. Процент исправных танков определен в 27. А в общем можно сказать, что в этой книге гриф секретности так и не снят.

Наибольшее доверие вызывает “Сводная ведомость количественного и качественного состава танков и САУ, находившихся в военных округах, на рембазах и складах НКО по состоянию на 1 июня 1941 г.” Н.П.Золотова и С.И.Исаева (“ВИЖ” №11’93). Согласно ей в РККА на вооружении состояло 23106 танков и САУ. Из них боеготовые — 18691 или 80,9%. Но и это число не окончательно — с 31 мая по 21 июня 1941 г. с заводов было отгружено 206 новых танков (КВ — 41, Т-34 — 138, Т-40 — 27).

К боеготовым машинам здесь отнесены танки, входящие в 1-ю и 2-ю категории согласно Наставлению по учету и отчетности в Красной Армии:

1-я категория — новое, не бывшее в эксплуатации, отвечающее требованиям технических условий и вполне годное к использованию по прямому назначению.

2-я категория — бывшее (находящееся) в эксплуатации, вполне исправное и годное к использованию по прямому назначению. Сюда же относится имущество, требующее войскового ремонта (текущий ремонт, осуществляемый силами самой части).

| Группировки войск, рембазы, склады | Всего танков и САУ | Из них боеготовых | Требуют ремонта | Боеготовых, в % |

| Лен ВО | 1857 | 1543 | 314 | 83,1 |

| Всего в РККА | 23106 | 18691 | 4415 | 80,9 |

Авторы оговариваются, что достоверной информации, раскрывающей состояние танкового парка РККА на 22 июня нет. Но из всех встречающихся данных — эти представляются наиболее правдоподобными, хотя и противоречат многим устоявшимся показателям, особенно качественного состояния советских танков (согласитесь, между 27% исправных и 80,9% разница довольно большая).

В общее количество танков здесь включены машины мехкорпусов, танковых полков кавалерийских дивизий, танковых батальонов воздушно-десантных корпусов и стрелковых дивизий. Оценивая численность машин на западном направлении, следует учитывать, что танковые силы КОВО, ПрибОВО, ОдВО, ЛенВО и ЗапВО с началом пополнились техникой переброшенной из тыловых округов.

А как немецкое командование оценивало состояние АБТВ РККА? Перед войной главное командование Вермахта определяло количество танковых дивизий в 7, плюс 38 танковых (мотомеханизированных) бригад. Недостоверность этих сведений была вызвана тем, что формирование мехкорпусов продолжалось, а штатная материальная часть отсутствовала. Уже после начала войны начальник Генштаба сухопутных войск Германии Г.Гальдер в служебном дневнике сделал следующую запись: “Количество танков, имеющихся у противника, предположительно, составляет 15000 машин. Это соответствует 35 танковым дивизиям. Из них на фронте обнаружено 22. На Дальнем Востоке — 5 танковых дивизий. Отсутствует 8 (около 3 предположительно на севере, в том числе одна — 6 ТК, переброшенная из района Москвы). Не считая трех дивизий, упомянутых в скобках, русское командование имеет 5 танковых дивизий, которые оно может использовать в качестве оперативного резерва” (запись от 2.07.1941 г.). “Численность танковых войск у противника оказалась большей, чем предполагалось” (25.07.1941 г.). В целом представления немцев о численности противостоящих им в западных округах танковых сил были достаточно достоверными и остается только удивляться, как они рискнули начать войну, выдвинув против этой армады свои 3329 танков, в большинстве своем легких.

Весь наш огромный танковый парк был потерян в боях лета-осени 1941 г. Общие потери советских танков также остаются под вопросом. Цифры из разных источников, включая донесения частей и соединений, поданные в суматохе отступления значительно различаются, поэтому приведем здесь официальные данные Генштаба, обнародованные в 1993 г. Потери бронетанковых и механизированных войск в 1941 г.

| Наименование | Состояло на 22 июня | Поступило 22.06-31.12 | Ресурс | Потери | % потерь к ресурсу |

| Танки, тыс. шт. | 22,6 | 5,6 | 28,2 | 20,5 | 72,7 |

| в том числе: | |||||

| — тяжелые | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,9 | 60 |

| БА, тягачи, др. БТТ | 13,1 | 10,8 | 23,9 | 3 | 12,5 |

Потери бронетанковой техники в операция 1941 г.

| Наименование операции, продолжительность (суток) | Потери танков в операции | Среднесуточные потери |

| Прибалтийская оборонительная операция, 22.06-9.07.1941 г. (18) | 2523 | 140 |

| Московская оборонительная операция, 30.09-5.12.1941 г. (67) | 2785 | 42 |

Наивысший уровень потерь танков был во время оборонительных боев на Западной Украине, где мехкорпуса Юго-западного фронта пытались остановить наступление войск группы армий “Юг” на Киев. Из-за неудачного расположения армий прикрытия главный удар немецкой группировки пришелся на стык 5-й и 6-й армий. Командование Юго-западного фронта во главе с г-л М.П.Кирпоносом не сумело организовать и провести контрудар, хотя у него были все основания надеяться на успех — более чем пятикратное превосходство в танках, наличие большого количества машин новых марок (758 КВ и Т-34). Но из-за бездарного руководства, отсутствия отлаженной системы материально-технического обеспечения, господства в воздухе немецкой авиации все усилия пошли прахом.

Большое количество техники было просто брошено при отходе советских войск. Так, только на складе в Дубно немецкими войсками было захвачено 215 танков, 50 противотанковых пушек и много другого имущества. В 10-й танковой дивизии 15-го МК оставлено при отступлении 140 танков (для сравнения боевые потери составили 110 машин). В 8-й танковой дивизии 4-го МК экипажами было уничтожено 107 танков, 10 пропали без вести, 6 застряло в болоте и было брошено. Зная все это, уже можно не удивляться среднесуточным потерям ЮЗФ в 292 танка. Такого уровня потерь не было даже в самых крупных танковых сражениях войны — к примеру, в Курской битве, этот показатель колебался от 68 (в Орловской наступательной операции) до 89 (в Белгород-харьковской наступательной операции).

Новое в блогах

Степень боеготовности танковых войск РККА перед войной была довольно низкой и отвечала процентов на 35% от нужного потенциала. Не хватало всего—запчастей,снарядов,ГСМ,экипажей и многого другого.Да и новые типы машин давали техн.сбои и ставили вопросы о их снятии с производства. Первый значительный ввод новых машин состоялся еще в начале 1941 года,хотя сами военные в округах об них мало знали.

ПЕРВЫЕ ПАРТИИ Руководство военными округами довольно поздно оповестили о новых машинах.Вот этот документ характерно говорит о происходившем неведении: «Начальнику 1 отдела бронетанкового управления ГАБТУ КА военинженеру 1 ранга тов. Коробкову 29.1.1941 г. По вопросу: тактико-технических данных новых машин. В связи с тем, что на вооружение танковых и механизированных частей округа вводятся новые типы боевых машин, в частности танков, в практической работе ощущаю большую трудность отсутствием каких-либо данных о новых марках танков. Оперативный отдел округа непрерывно запрашивает ряд данных по типам для планирования операций, оргмоботдел постоянно обращается по вопросам штатных укомплектований, но каких-либо данных АБТУ и в частности эксплуатационно-ремонтный отдел не имеет. Убедительно прошу Вас выслать в АБТУ ЗабВО краткие данные о новых машинах, характеризующих тактико-технические параметры (KB, Т-34, Т-40, Т-126, БА-11, марки называю не вполне уверенно). Врид начальника 3 отдела АБТУ ЗабВО военинженер 3 ранга Вершков»

Если командующий ЗАпоВо комкор Павлов сам бывший соавтлром проекта Т-34 знал хорошо с чем имел дело,то его подчиненные нет В период с января до апреля безусловным лидером по получению новой техники было юго-западное направление. Что важно—если бы СССР готовил аргессию против Германии то основные танковые группы РККА уходили бы в Западный округ,а так большинство новым машин получало КОВО,которое держао машины в глубине округа. Киевский особый и Одесский округа получили за первые четыре месяца 1941 г. 187 КВ и 102 Т-34. За этот же период Западный особый военный округ получил всего 2 КВ и 74 Т-34. Однако с мая ситуация резко изменяется. С 1 мая по 21 июня 1941 г. Киевский особый округ получил 40 КВ и 101 Т-34 а Западный особый округ — 20 КВ и 292 Т-34. Как мы видим, в Белоруссию было отправлено почти в три раза больше «тридцатьчетверок», чем на Украину.

Причем из этого числа 138 Т-34 поступили в округ Д.Г. Павлова только в июне 1941 г. В этом месяце Киевский особый округ вообще не получал «тридцатьчетверок», 100% поступления с заводов шло в Белоруссию. Отчетливо просматривается активная «накачка» западного направления новой бронетехникой в последние предвоенные недели. Видать что скопление крупных сил на границе с БОВО убедили военное руководство сменить приоритеты. Одним из важных этапов было сохранение первичной секретности о чем свидетельствует вот этот документ: «Начальникам управлений автобронетанковых войск округов Командирам танковых корпусов и отдельных танковых дивизий 16 апреля 1941 г. № 140385сс Для сохранения секретности машин KB и Т-34 примите следующие меры: Запретите езду на машинах указанных марок в городах и населенных пунктах в дневное время. Движение на полигон и обратно проводить только ночью. Танки не гонять на стрельбище и со стрельбища в часть, а оставлять на полигоне, приняв меры надежной охраны их. К машинам допускать только прикрепленный состав, проходящий обучение или обслуживающий машины. Машины по окончании работ должны опломбировываться и охраняться. При транспортировании по железной дороге, машины тщательно закрывать брезентами, а также обеспечивать надежной охраной в пути и на месте. Разгрузку с железной дороги производить по возможности ночью. Если по условиям времени разгрузка производится днем, то перегон машин в часть проводить ночью. Материальную часть хранить в крытых парках, при отсутствии таковых хранить под брезентом. Переписку по указанным машинам вести с грифом «секретно». При телефонных разговорах марки машин не упоминать. Особо обращаю внимание на сохранение секретности сведений по «Тактико-техническим свойствам машин», которые должны быть известны только начальствующему составу и экипажам, работающим на этих машинах. Разъяснить всему личному составу и потребовать от него сохранения в тайне данных об этих машинах. Начальник Главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант танковых войск Федоренко» Немцы несмотря на свою хваленную разведку так ничего не узнали об новых машинах,причем не только о Т-34,но и о КВ оставшись в глубоком неведении.

НЕ ХВАТАЛО ВСЕГО С самого начала стало ясно что у новых округов огромные прблемыс тем как обллуживпть эту железную массу. К чести Военного совета округа нужно сказать, что Павлов и его непосредственные подчиненные не стал ждать милостей от Генштаба. Позднее бывший член Военного совета ЗапОВО корпусной комиссар А.Я. Фоминых писал Л.З. Мехлису: «…у нас были организованы 3 противотанковых бригады. Но в бригады не было дано ни одного трактора. Лошади им не положены. Что же это за часть, которая имеет матчасть, но не может ее передвигать! И только в последнее время было разрешено по нашему ходатайству взять трактора из стрелковых дивизий, а артиллерию стрелковых дивизий перевести на конную тягу (там, где брались трактора). Перекантовка тракторов из стрелковых дивизий происходила в июне месяце самым энергичным порядком, и к началу войны ПТБр были в основном тракторами укомплектованы» Это уже говорит о том что матчасть находилась в ужасном сотоянии и не было никаких возможностей куда-то наступать. Нехватка подготовленного личного состава была одной из основных проблем советских танковых войск в 1941-м. Одной — но далеко не единственной. Не хватало и много другого — начиная от банальных напильников в ремонтных мастерских и заканчивая танками. » Да-да, именно так — хотя для мехкорпусов «веником с пола» были собраны почти все танки Красной Армии, включая древние БТ-2 и двухбашенные Т-26 первых выпусков. Но и при этом начальник Главного автобронетанкового управления Красной Армии генерал-лейтенант Федоренко в июне 1941-го докладывал Главному военному совету: «При существующем на 1941 г. плане выпуска танков в количестве 5220 шт., этот некомплект может быть покрыт только к концу 1943 года» Подчеркиваем — не полностью перевооружить на новые танки, а всего лишь доукомплектовать. С сохранением в составе мехкорпусов «бэтэшек» и остальных танков старых типов.

Только в одном из своих обращений Федоренко писал: «По грузовым машинам ЗИС, мастерским типа „А“ и „Б“ и походно-зарядным станциям Красная Армия имеет значительный некомплект. Рассчитывать на покрытие некомплекта по этим машинам за счет поставки по мобилизации из народного хозяйства, как показал опыт польской и финской кампаний, не представится возможным, так как громадное количество машин будет поступать на сдаточные пункты в плохом техническом состоянии и с изношенной резиной. Отпуск НКО автомашин и в особенности, грузовых ЗИС до сего времени был недостаточен. При годовой заявке НКО в 93 540 автомобилей, из них ГАЗ — 40 785, ЗИС — 43 205, прочих — 9550 или 66,5 % от общего выпуска —140 000 машин в год. За пять месяцев поставлено: 27 633 автомашины, или 29,5 % годовой заявки НКО. Недополучение машин по заявке НКО не давало возможности обеспечить автотранспортом проводимые по Армии оргмероприятия. Снабжение Красной Армии спецмашинами лимитируется, с одной стороны, дефицитом специального оборудования (станки, инструмент и проч.), с другой стороны — 3-осными автомобилями, на которых монтируется около 50 % всех типов спецмашин. Намеченный перевод ряда спецмашин на прицепы на сегодня не обеспечен необходимым выпуском соответствующих типов прицепов. Существующие на снабжении армии автомобили по проходимости не отвечают современным требованиям, необходимо: 1. Организовать массовое производство легковых и грузовых автомобилей повышенной проходимости с 2-мя и 3-мя ведущими осями. Для работы в тылу армии по подвозу грузов часть автомобилей выпускать грузоподъемностью 6–10 тонн. Увеличить отпуск грузовых автомобилей ЗИС до 70–80 % от общего количества поставляемых НКО грузовых автомобилей, так как некомплект по Красной Армии, главным образом, идет за счет этого типа машин, замена которых грузовиками ГАЗ нецелесообразна из-за увеличения водительского состава и тыла войсковых частей.»

Но это еще не все,было ведь и такое: Вот и получалось…

11-й мехкорпус ЗапОВО. По штату / В наличии Грузовые ГАЗ — 1131 / 553 Грузовые ЗИС — 1544 / 199 Мастерские типа «А» — 99 / 10 Мастерские типа «Б» — 70 / 5 Автоцистерны — 343 / 233 Не лучше ситуация и у соседнего 13-го мехкорпуса. По штату / В наличии Грузовые ГАЗ — 1131 / 540 Грузовые ЗИС — 1544 / 260 Мастерские типа «А» — 99 / 12 Мастерские типа «Б» — 70 / 2 Автоцистерны — 343 / 30 Может, в великом и могучем КОВО дела обстоят получше? Смотрим. 19-й мехкорпус КОВО. По штату / В наличии Грузовые ГАЗ — 1147 / 332 Грузовые ЗИС — 1565 / 250 Мастерские типа «А» и «В» —166 / 20 Прочие спецмашины — 955 / 201 В 7-й мотострелковой дивизии 8-го мехкорпуса чуть получше. По штату / В наличии Грузовые ГАЗ-АА — 478 / 764 Грузовые ЗИС — 377 / 145 Мастерские типа «А» — 26 / 10 Мастерские типа «Б» — 13 / 6 Автоцистерны — 166 / 39

Циферки в первой строке, те, что про ГАЗ-АА, — это не ошибка. Просто в условиях дефицита «трехтонок» ЗИС они заменялись на «полуторки». Таким образом заметно росло общее число в графе «грузовики» — но не улучшалось реальное положение дел, потому что по грузоподъемности заменить один ЗИС могли две «полуторки», а не одна.

Да и то не во всех случаях — далеко не все предназначенные для ЗИСов грузы можно было «разбить» на две части.

Ничего не забыли? Ведь где-то у нас уже поминались грузовики 8-го мехкорпуса. Ну да, точно,это было тоак «Резиной грузовые и колесные машины обеспечены на 60 %; бронемашины на 100 %. Из числа наличия грузовых машин, 200 машин из-за отсутствия резины стоят на колодках. Средний износ резины на 70 %»

Забавно до дрожи, как любил говорить герой популярного ныне фильма про карибских пиратов. А ведь получается, что и у других дивизий, корпусов и так далее цифра наличия грузовиков может оказаться не такой уж окончательной. Даже за вычетом всех и всяческих ремонтов — потому что машина без резины, она как бы ремонта вовсе не требует. Просто, чтобы ездить, шины нужны. А их нет. Все имевшиеся у Наркомата обороны запасы авторезины израсходованы за период 1939–1940 г. На 1941 г. Наркоматом обороны заявлено 525 000 комплектов резины. На первое полугодие 1941 г. выделен фонд в 195 000 комплектов или 35 % от годовой заявки»Надеяться на исправление ситуации не приходилось — «к отпуску» на 1941 год наркомату обороны было выделено лишь 260 тыс. комплектов резины, так что за первые полгода военное ведомство получило даже больше половины выделенной ему квоты. Теоретически остроту проблемы с грузовиками должна была снять мобилизация машин из народного хозяйства — по предвоенным планам в армию должно было поступить 239 744 машин.

Но — как раз-таки наиболее дефицитные машины в их число не входили. Еще раз. «По грузовым машинам ЗИС, мастерским типа „А“ и „Б“ и походно-зарядным станциям Красная Армия имеет значительный некомплект. Рассчитывать на покрытие некомплекта по этим машинам, за счет поставки по мобилизации из народного хозяйства, как показал опыт польской и финской кампаний, не представится возможным, так как громадное количество машин будет поступать на сдаточные пункты в плохом техническом состоянии и с изношенной резиной». Как в воду смотрел товарищ Федоренко: например, начальник автобронетанкового управления Юго-Западного фронта в донесении от 17 июля 1941 г. о состоянии автобронетанковых войск фронта сообщал, что «…имущество, имеющееся во фронтовых и армейских складах, потребности фронта обеспечит на 40–60 % из-за отсутствия ходовых деталей и особенно резины всех размеров. Большая потребность в резине объясняется тем, что в войска фронта поступили машины из народного хозяйства, не обеспеченные на 90 % резиной. Кроме того, машины требуют ремонта (среднего и капитального)»

Вполне исчерпывающее представление о том, как выглядела «передача машин войскам доблестной Красной Армии из народного хозяйства» на практике, дает донесение о проверке на Дарницком распределительном пункте машин, находящихся в ремонте: «Начальник пункта доложил, что пункт начал работать с 28.6.41 г., а учет прибывающей матчасти заведен с 2.7.41 г., в результате чего на 27.7.41 г. имеются следующие данные: на пункт прибыло 2527 машин, убыло 2599. Из общего числа прибывших на пункт машин, находятся в ремонте и ожидании ремонта на отдельной площадке всего 304 машины. Из числа находящихся на этой площадке машин 42 машины находятся в совершенно разукомплектованном состоянии… По докладу воентехника Ч., отвечающего за ремонт машин, разукомплектование этих 42 машин произведено по распоряжению Дарницкого райвоенкома для восстановления ремонтируемых машин… «Во время моего пребывания на пункте ремонта машин из Кировского райвоенкомата были доставлены для сдачи Дарницкому райвоенкомату несколько машин, причем две машины М-1 были доставлены на грузовых машинах в совершенно разукомплектованном виде. При опросе сдатчика машин о причинах разукомплектования машин, он заявил, что „раздевание“машин было произведено по распоряжению Кировского райвоенкома. Запчасти с этих машин… пошли на восстановление других машин… В последнее время с Киевских райвоенкоматов… прибыло до 60 разукомплектованных машин разных марок».

То есть на площадке в ожидании ремонта одномоментно находится свыше 10 % от общего количества машин, прошедших через распредпункт за целый месяц, и восстановление машин возможно только за счет демонтажа запчастей с их менее везучих собратьев — тоже, замечу, переданных из народного хозяйства по мобилизации.

А вот отчитывается об организации службы ремонта и эвакуации 40-я танковая дивизия 19-го мехкорпуса Киевского особого военного округа: «Поступившая материальная часть из народного хозяйства требовала в основном среднего, а зачастую и капитального ремонта. Ремонтно-восстановительный батальон выступить на фронт одновременно с дивизией не мог из-за отсутствия автомашин, а комплектовался сам за счет восстановления автомашин, брошенных другими частями. Восстановив 31 автомашину, РВБ[204] только 10.7.41 г. прибыл на фронт, имея одну походную мастерскую типа „Б“. Мастерские типа „А“ были организованы и укомплектованы уже в боевых условиях на грузовых автомобилях, силами РВБ за счет оставленного оборудования и инструментов на заводах и мастерских… Ремонтно-восстановительный батальон эвакуационных средств не имел. Дивизия, выходя на фронт, не имела ни одного трактора. Имеющийся трактор „Коминтерн“ находился в это время на ремонте и, выйдя из ремонта, не мог обслужить потребность дивизии».

Кстати, а почему, собственно, ремонтно-восстановительный батальон танковой дивизии имеет всего одну летучку типа «Б» и совершенно не имеет летучек типа «А», оборудуя их собственными силами? Почему весной сорок первого мехкорпуса дружно рапортуют о менее чем посредственной укомплектованности подвижными ремонтными средствами? Наверно, недалекие коммунистические милитаристы требовали от промышленности одних только танков и совершенно не заботились о ремонтных средствах? Нет, и в данном случае ситуация не так проста и очевидна, как могло бы показаться.

Армейский ремонтно-восстановительный батальон АБТУ докладывал: «Подвижные танкоремонтные средства впервые возникли в 1929 году в виде подвижных танкоремонтных мастерских — летучек типа „Б“, оборудованных универсальными токарно-винторезными станками типа „Краузе“. Численный рост танковых войск и практика организации ремонта в них в дальнейшем показали необходимость усиления летучек типа „Б“. Вследствие этого в 1932 году была создана танкоремонтная летучка типа „А“, являясь наиболее подвижным ремонтным средством. Летучка типа „А“ совместно с летучкой типа „Б“ обеспечивали кратковременным ремонтом танки непосредственно в войсках. По мере развития танкового производства изменялись и совершенствовались типы танков. Это, в свою очередь, вызывало изменение оборудования мастерских и летучек. В 1934 году обе летучки („А“ и „Б“) были частично модернизированы (переоборудованы). Однако все эти мероприятия не были коренными, и многое в оборудовании летучек сохранилось до начала Отечественной войны, остались без изменения базирующие их машины (ЗиС и ГАЗ) с их неизменными тактико-техническими данными; сохранилась та же форма кузова и многое другое оборудование и его размещение в мастерской. Дальнейший рост танковых войск изменил систему их боевого обеспечения. Особенно это заметно отразилось на ремонтной службе, в которой выполнение средних ремонтов внутри части стало к этому времени массовым явлением. Количественный рост средних ремонтов вызвал необходимость создания подвижных мастерских специального назначения. В связи с этим, начиная с 1937 года, в бронетанковых войсках Красной Армии создавались специальные ремонтные части типа АРВБ Летучки типа „А“ и „Б“ были сохранены и предназначались для обслуживания мелким ремонтом подразделений (танковых рот и батальонов)…»

Однако танковый парк, начавший изменяться еще до войны, в начале войны почти полностью был заменен на новые, более совершенные и более сложные по устройству танки. Это изменение потребовало от ремонтных средств наличие другого, более совершенного специального оборудования. В этот период стало особенно заметно несоответствие производственного оборудования ремонтных средств ремонтному фонду. Требовалась быстрая переукомплектовка ремонтных частей некоторыми видами основного и специального оборудования» Ну хорошо, скажет читатель, с не соответствующим техническому оснащению танковых войск качеством подвижных танкоремонтных средств вроде как все понятно. А что же с количеством? И с количеством дела обстоят совсем не радужно….

ТАНКИ РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЧЕМ О том что происходило с качественным состоянием говорит вот такой документ «Председателю Экономсовета при СНК Союза ССР тов. Молотову. 4 марта 1941 г. По вопросу материально-технического обеспечения плана заказов по походным мастерским. В течение 1939–40 г.г. заказы НКО на изготовление походных мастерских типа „А“, „Б“ и мастерских армейского ремонтно-восстановительного батальона (АРВБ) не выполняются по причине плохой обеспеченности фондами на необходимое оборудование, инструмент и материалы. Вопрос о выделении фондов в обеспечение плана заказов по походным мастерским 1941 года до сих пор остается не решенным. Заводы, в соответствии с указаниями их Наркоматов и Главков, отказываются подписывать договорные обязательства с НКО СССР, мотивируя отсутствием решения Правительства о материально-техническом обеспечении заказа. Имея большую нуждаемость в походных ремонтных средствах в Красной Армии, прошу Вашего решения по обеспечению материальными фондами заказа НКО по ремонтным мастерским наравне с основными оборонными заказами. Маршал Советского Союза С. Тимошенко Начальник Генерального штаба К.А. генерал армии Жуков. Приложение: проект постановления Экономического совета при Совнаркоме СССР. Экономсовет при Совнаркоме СССР постановляет: Считать заказ НКО СССР по походным ремонтным средствам военно-текущим заказом и обеспечение его материальными фондами производить наравне с основными оборонными заказами. Наркомату земледелия СССР, Наркомату среднего машиностроения СССР, Наркомату тяжелого машиностроения СССР и Наркомату автомобильного транспорта РСФСР представить в Госплан СССР отдельно заявки на оборудование, инструмент и материалы для укомплектования ремонтных средств НКО СССР. Госплану СССР выделить целевым назначением фонды на оборудование, инструмент и материалы для укомплектования походных ремонтных мастерских НКО СССР по заявкам Наркоматов — изготовителей в соответствии с планом заказов на 1941 год.»

То есть в сухом остатке получаем: танки ремонтировать нечем.

И запчасти, и ремонтные средства остродефицитны, причем с течением времени дефицит на них только возрастает. Не приходится удивляться тому, что в сложившихся условиях мастерские типа «А» пытаются заменить грузовыми машинами с набором инструментов. А склонность к снятию дефицитных запчастей с неисправных машин приводила подчас к печальным курьезам: в акте на списание легковой машины ГАЗ-М1 № 20051 3-й танковой дивизии 1-го мехкорпуса указано, что 8 июля 1941 г. в районе города Остров у машины вышла из строя полуось, и в связи с невозможностью восстановления на месте «эмка» была оставлена на дороге до прибытия дивизионных эвакосредств. Прибывшие из дивизии на место аварии ремонтники не обнаружили ни машины, ни водителя, после проведенных поисков остов полностью «раскулаченной» машины, с которой были сняты практически все подлежащие демонтажу приборы, узлы и агрегаты, был обнаружен сброшенным в канаву

В целом же по Киевскому округу картина выглядела следующим образом. «СПРАВКА О БОЕГОТОВНОСТИ ТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ КИЕВСКОГО ОСОБОГО ВОЕННОГО ОКРУГА по состоянию на 5 мая 1941 года. 4 КОРПУС 8 танковая дивизия — полностью боеспособна, автотранспорт — полностью. 32 танковая дивизия — боеспособна, может вести ближний бой, автотранспортом обеспечена на 35 %. 81 моторизованная дивизия — полностью боеспособна, автотранспортом обеспечена. 8 КОРПУС 12 танковая дивизия — боеспособна, тяжелых танков не имеет, автотранспортом — полностью. 34 — » — боеспособна, средних танков не имеет, автотранспортом — на 60 %. 7 моторизов. дивизия — по боевым машинам боеспособна на 60 %, автотранспортом на 90 %. 9 КОРПУС 20 танковая дивизия — не боеспособна. 35 — » — не боеспособна. 131 моторизов. дивизия — не боеспособна. 15 КОРПУС 10 танковая дивизия — полностью боеспособна, автотранспорт — полностью. 37 боеспособна, тяжелых и средних танков не имеет, автотранспорт — на 40 %. 212 моторизов. дивизия — не боеспособна. 16 КОРПУС 15 танковая дивизия — боеспособна, тяжелых танков не имеет, автотранспортом — полностью. 39 — » — боеспособна на 50 %, тяжелых и средних танков не имеет. 240 моторизов. дивизия — не боеспособна. 19 КОРПУС 43 танковая дивизия — боеспособна на 40 %, тяжелых и средних танков не имеет. 40 — » — не боеспособна. 213 моторизов. дивизия — не боеспособна. 22 КОРПУС 19 танковая дивизия — не боеспособна. 41 боеспособна, тяжелых и средних танков не имеет, автотранспорт — на 50 %. 215 моторизов. дивизия — не боеспособна. 24 КОРПУС 45 танковая дивизия — не боеспособна. 49 — » — не боеспособна. 216 моторизов. дивизия — не боеспособна»

Обратите внимание—треть частей вообще небоеспособны,а другая треть новых танков не имели.

Нехватка грузовиков ставила под сомнение способность мехкорпусов не то что к «глубокой операции», но и к контрударам по прорывавшемуся противнику.

«Способна вести ближний бой», да. Попытка хоть как-то наладить снабжение горючим и снарядами танкистов, как правило, оставляла их без «своей» мотопехоты — что весьма наглядно показано в вышеприведенной «справке». Где-то там, в тылу, обычно оставалась и артиллерия, с черепашьей скоростью буксируемая сельскохозяйственными тракторами отчитывается о состоянии 37-й танковой дивизии 15-го мехкорпуса на начало войны исполняющий обязанности комкора полковник Ермолаев: «Мотострелковый полк полностью не сформирован, не укомплектован и не обучен, находился в 150 км от дивизии (в Бережанах) и не имел средств передвижения. Артполк находился в составе 12 122-мм орудий без панорам и 4 орудий 152 мм, имея всего 5 тракторов. Остальная часть орудий тракторов не имела… Была выведена всего лишь одна 122-мм батарея, а через 4 дня было приведено еще 4 152-мм орудия на тракторах, прибывших из народного хозяйства» 212 мотострелковая дивизия, имея почти полностью обеспеченность личным составом красноармейцев, не имела совершенно машин для перевозки личного состава и не могла даже обеспечить себя автотранспортом для подвоза боеприпасов. Артполк имел 8 76-мм орудий, 16 122-мм орудий и 4 152-мм орудия, а средств тяги было лишь на один дивизион и то без тылов. Поэтому на огневые позиции орудия выводились по мере освобождения мехтяги и вручную» Хорошо еще, что 15-й мехкорпус товарища Карпезо смог избежать перед вступлением в бой полутысячекилометровой бессмысленной гонки: как известно, «два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Но вот заменить собою трактор, особенно на 500-километровом марше, не сумеет никакой самый подготовленный и самый мотивированный расчет, даже сплошь составленный из комсомольцев-коммунистов-стахановцев-отличников боевой и политической подготовки. Однако и там, где трактора вроде как были в положенном по штату количестве, положение дел не внушало оптимизма: «В Военную Прокуратуру Северо-Западного фронта поступили материалы о потерях за период военных действий автотранспортного парка 110 гаубичного артполка им. тов. Ворошилова. В своих объяснениях командир полка сообщил: „ Тракторный парк. а) трактора „Къоммунар“ в количестве 95 штук потеряны ввиду их неисправности и отсутствию запчастей к восстановлению. Эти трактора были изготовлены и получены в 1926–27 гг. и проходили неоднократно капитальные ремонты. Начиная с 1934–35 гг., то есть с момента прекращения их выпуска и появления в свет других марок тракторов, ставился вопрос об их изъятии. За 14 лет пребывания в полку неоднократно писалось о состоянии этих тракторов. Мною в Бессарабии (1940 г.) после длительного четырехсоткилометрового марша, трудности которого видел генерал-полковник Лебедев, доносилось непосредственно письмом на имя Наркома Обороны и на имя Начальника ГАУ КА[213] генерал-полковника Воронова о непригодности тракторов и замене таковых. В ответ на мое письмо последовала резолюция генерал-полковника Воронова „Поставлен вопрос о замене этих тракторов на другие марки“. По прибытии в Литву, точно так же неоднократно ставился вопрос перед Начартом и Начальником АБТВ о замене этих тракторов, кроме того, вышеуказанные комиссии в своих актах отмечали подобное же требование. Только зимой сего года полк получил 25 тракторов „Ворошиловец“, которых хватило только лишь на боевую часть одного дивизиона. Эти трактора были выведены в лагеря. Накануне войны в адрес полка было отгружено из Риги 26 тракторов „Ворошиловец“, которые до сего времени в полк не прибыли, так как затерялись на железной дороге По пути движения полка не было баз горючего, и трактора приходилось заправлять разным случайным горючим. Ветхие дребезжащие машины, идущие на горючем, не соответствующем данному мотору; без единой запасной части, естественно, дотянуть в таком длительном пути системы и прицепы не могли и выходили из строя. От общего числа 95 штук — 25 тракторов стояли гробами на зимних квартирах, и отремонтировать их было нельзя. Кроме того, к моменту начала военных действий из этого же числа 31 трактор требовал капитального ремонта, 20 среднего и остальные имели запас хода в 10–30 часов. б) Трактора „Коминтерн“ в количестве 2 штук были получены полком в 1938 г., исходили все моторесурсы и требовали заводского ремонта. Запчастей к ним полк не имел, так как такой марки тракторов в полку больше не было. Эти трактора стояли в ожидании капитального ремонта в течение одного года. в) Трактора ЧТЗ-65 в количестве 7 штук вышли из строя в пути, так как эксплуатировались в течение зимнего и летнего периода и требовали ремонта, в пути из-за отсутствия запчастей нельзя было их восстановить. г) Трактора ЧТЗ-60 в количестве 12 штук получены полком в 1936–1937 годах и, не пройдя капитального ремонта, были неспособны к столь длительному пути; запчастей для ремонта двигателей полк не имел. д) Нетабельные трактора СТЗ-НАТИ 1 шт. и ХТЗ-колесный 1 шт. ожидали заводского ремонта, наряд на производство которого был получен накануне войны и отправить в ремонт их не успели. Все трактора, как не взятые с зимних квартир, так и оставленные в пути были выведены из строя путем поломки агрегатов и путем поджога…“

Комиссия, проверявшая 15-ю танковую дивизию 8-го мехкорпуса, не стала вдаваться в излишние подробности и просто указала в отчете: „Гаубичный полк укомплектован тракторами СТЗ-5. Эти трактора маломощны и тихоходны. При движении на подъем одно орудие приходится буксировать двумя-тремя тракторами“».

Впрочем, такое положение дел трудно счесть неожиданным: «Зам. начальника Главного артиллерийского управления Красной Армии генерал-полковнику артиллерии тов. Воронову 9 июня 1941 г. Трактор СТЗ-5, применяемый в Красной Армии для буксировки дивизионных артсистем, выпускается Сталинградским тракторным заводом с 1935 года на базе сельскохозяйственного трактора СТЗ-3. Предполагалось, что трактор СТЗ-5 будет универсальным типом трактора, отвечающим как требованиям сельского хозяйства и транспорта, так и требованиям, предъявляемым к артиллерийскому тягачу. На первых же образцах трактора завод убедился, что созданная машина не отвечает ни одному из перечисленных требований. Отказавшись от мысли создать такую универсальную машину; завод приступил к выпуску тракторов СТЗ-5, отвечающих, по его мнению, требованиям сельского хозяйства и транспорта. Все же и этим требованиями трактор СТЗ-5 не удовлетворял по многим показателям, и заводу пришлось в течение этих лет ввести около 900 изменений в конструкцию выпускаемых им тракторов. Так как для дивизионной артиллерии никакого трактора в Красной Армии не было, то, несмотря на то, что трактор СТЗ-5 не выдержал ни одного полигонного испытания, пришлось идти на применение этого трактора в Красной Армии в качестве временной меры, до появления нового трактора, целиком отвечающего новым требованиям НКО. С целью улучшения конструкции трактора СТЗ-5… намечалась модернизация этого трактора (увеличение мощности двигателя, улучшение общей динамики, изменение общей длины трактора, улучшение сцепления с грунтом…), хотя заранее было видно, что даже и после этой доработки трактор не будет целиком отвечать требованиям НКО, предъявляемым трактору для дивизионной артиллерии… Сталинградским заводом были изготовлены 2 образца модернизированных тракторов СТЗ-5, которые были подвергнуты полигонным испытаниям в 1940 году. Полигонных испытаний модернизированные трактора не выдержали, после чего Сталинградский завод эти работы забросил и до настоящих дней ничего не делает по модернизации трактора СТЗ-5… Трактор СТЗ-5 ни по динамическим качествам, ни по удобству обслуживания, ни по надежности работы ни в коей мере не отвечает требованиям, предъявляемым к трактору дивизионной артиллерии, и неотложно требует большого количества изменений, охватывающих всю конструкцию трактора… Дивизионная артиллерия не имеет соответствующего трактора, отвечающего ее тактико-техническим данным и требованиям. Следовательно, имеется острая необходимость развернуть срочные работы по конструированию и изготовлению нового трактора для дивизионной артиллерии… с тем, чтобы уже в этом году иметь возможность испытать опытные образцы, а с начала 1942 года поставить на производство… Зам. начальника отдела мехтяги майор Иванов»

Такие вот дела….. Так были ли в РККА боеготовые мехкорпуса?Были и они могли только оборонятся.

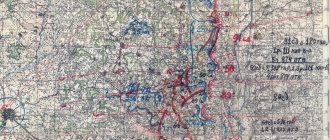

Июнь 1941 года. 4-й мехкорпус на Львовском выступе

В советской историографии действия механизированных корпусов РККА в начале войны редко удостаивались подробного описания. Обычно дело ограничивалось общими словами о нехватке современных танков, бесполезности машин старого типа и многократном превосходстве немцев. Но даже на общем невесёлом фоне действия советского 4-го механизированного корпуса в июне 1941 года выглядят белым пятном. А причина в том, что командовал им в то время генерал-майор А. Власов. Поминать будущего предателя и командующего РОА в сколь-нибудь положительном ключе в СССР было не принято. Как бы то ни было, из песни слов не выкинешь — первые приказы 4-му корпусу отдавал Власов. По большому счёту, на этом его участие в июньских боях закончилось, и дальше дивизии воевали сами по себе…

Первая тревога