История создания

По результатам эксплуатации танкеток Т-27 было выяснено, что оружие будет более эффективно в башне кругового вращения. Также для разведывательных задач желательно, чтобы машина могла пересекать внушительные водные преграды, то есть являться плавающей.

В 1931 году в Великобритании был успешно испытан малый плавающий танк. Эта машина заинтересовала советские власти – в перспективе она вполне могла заменить танкетку Т-27, показавшую не такую высокую боеспособность, как хотелось бы.

В результате на основании догадок о британском плавающем танке в 1932 году был построен прототип Т-33. Он показал достаточную плавучесть, но из-за сложности производства в серию так и не попал.

Через некоторое время после выпуска Т-33 на 2-м заводе Всесоюзного автотракторного объединения был разработан и построен плавающий танк Т-41. В его основу частично легла танкетка Т-27, выпускавшаяся на этом же заводе, а ходовая была взята от Т-33.

В итоге Т-33 был усовершенствован, превратившись в Т-37. Но ни он, ни Т-41 так и не вышли в серию из-за многочисленных недостатков.

В 1932 году СССР закупила британские амфибии, от которых в стране-создателе отказались. Используя информацию об английском танке, а также опыт Т-41 и Т-37, советские конструкторы в итоге создали Т-37А.

К несчастью, уже к моменту своего создания Т-37А перестали считать перспективным. В процессе эксплуатации продолжили выявляться недостатки и недоработки, и их решили устранить созданием новой машины – Т-38, которая вскоре году практически полностью вытеснила Т-37А.

Ссылки [ править ]

- Барятинский, Б. (2003). Амфибии Красной армии

. Москва: Моделист-конструктор. - Свирин, Н. (2005). История советского танка 1917-1937 (История советского танка 1917-1937

). Москва: Яуза. ISBN 5-699-13809-9. - Холявский, Г. (1998). Энциклопедия танков

. Минск: Хаврест. ISBN 985-13-8603-0. - Коломиец М.В. (2003). Танки-амфибии Т-37, Т-38 и Т-40 (Танки-амфибии Т-37, Т-38, Т-40

). Москва: Стратегия КМ. ISBN 5-901266-01-3.

Тактико-технические характеристики танка (ТТХ)

Общая информация

- Классификация – малый/плавающий танк;

- Боевая масса – 3,2 т;

- Компоновочная схема – классическая;

- Экипаж – 2 человека;

- Количество выпущенных – 2552 штуки.

Размеры

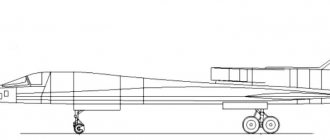

- Длина корпуса – 3730 мм;

- Ширина корпуса – 1940 мм;

- Высота — 1840 мм.

Бронирование

- Тип брони — стальная катаная гомогенная;

- Лоб корпуса – 8 мм;

- Днище – 4 мм;

- Крыша корпуса – 4 мм;

- Лоб , борт и корма башни – 8 мм;

- Маска орудия – 8 мм;

- Крыша башни – 4 мм.

Вооружение

- Пулемет — 7,62-мм ДТ.

Подвижность

- Тип двигателя — рядный 4-хцилиндровый карбюраторный;

- Мощность двигателя – 40 л.с.;

- Скорость по шоссе – 40 км/ч;

- Скорость по пересечённой местности – 6 км/ч;

- Запас хода по шоссе – 230 км;

- Тип подвески — сблокированная попарно, на горизонтальных пружинах;

- Удельное давление на грунт — 0,55 кг/см²;

- Преодолеваемый подъём – 35 градусов;

- Преодолеваемая стенка – 0,5 м;

- Преодолеваемый ров – 1,4 м.

Модификации

- БХМ-4, химический танк. Мог применяться для огнеметания или для постановки дымовых завес;

- Т-37РТ, машина с радиостанцией;

- Т-37А, дизельный, опытная модель, не вышедшая в серию из-за того, что моторы приходилось закупать за рубежом;

- Су-37 – САУ на базе Т-37А, так и не принятая в серийное производство из-за малого боекомплекта и перегруженности командира.

Применение в бою

В 1934 году первые Т-37А стали поступать в войска для замены танкеток Т-27. Сразу же было выявлено множество недостатков – ненадежность, плохая проходимость и малая скорость. В итоге в 1939 году их полностью вывели из танковых бригад, оставив только в разведывательных ротах стрелковых бригад. Постепенно они остались только в разведывательных подразделениях.

Боевое крещение Т-37А получил в 1939 году, в боях против японских войск на Халхин-Голе. Местность в этом районе была пустынной, и амфибийные свойства машин были не нужны, так что в основном Т-37А применяли для поддержки пехоты. В итоге их признали непригодными ни для атаки, ни для обороны, а из-за слабой надежности и защищенности было потеряно 17 из 25 машин. Также не слишком удачно Т-37А применялись в 1939 году во время польской компании.

Активнее всего Т-37А использовались в Советско-финскую войну. В основном их применяли для охранения, а также для разведки и поддержки пехоты. Были случаи, когда машины действительно успешно форсировали водные преграды. Также Т-37А хорошо закрывали стыки в боевых порядках, но только если у противника не было противотанковых средств.

В июне 1941 года в составе Красной Армии было около 2300 Т-37А разных типов. Из них 36% нуждалось в серьезном ремонте, а 40-60% требовали войскового ремонта. В первые же недели войны было потеряно очень много машин, и в дальнейшем их применяли в качестве обычных сухопутных. В результате уже к 1942 году Т-37А в армии осталось очень мало, и применялись они эпизодически. Тем не менее, известно два случая, когда Т-37А применялись по своему прямому назначению, то есть как плавающие танки.

В августе 1942 года, когда потребовалось формировать Неву, создали отдельный батальон, в котором было 29 штук Т-37А и Т-38. Все машины были изношены, но в итоге плавающие танки сумели занять плацдарм на вражеском берегу. Правда, операция прошла неудачно, и плацдарм пришлось эвакуировать. 23 плавающих танка были потеряны, а оставшиеся 6 еще до форсирования вышли из строя по техническим причинам.

В 1944 году танки использовали для того, чтобы захватить плацдарм на реке Свирь. Эта операция прошла более удачно благодаря хорошей подготовке и привела к разгрому противника.

До конца войны Т-37А использовали в учебных частях, но практически сразу после ее окончания все машины отправили в металлолом.

Использование в других странах

- В 1934 году один Т-37А продали в Турцию вместе с партией Т-26. После испытаний турецкие военные решили не приобретать партию танков этой модели;

- Достаточно долго 29 Т-37А, захваченные в Зимней войне, эксплуатировались финской армией. Один из них был передан в Швецию, где находится до сих пор. Все захваченные танки списали к 1943 году;

- Несколько трофейных Т-37А периодически использовалось немецкой, румынской и венгерской армиями.

Фотографии танка

Память о танке

Сегодня сохранилось три Т-27А:

- В Бронетанковом музее в Кубинке. Машина восстановлена не полностью, без поплавков, но находится в хорошем состоянии;

- В частной коллекции под Екатеринбургом;

- В Швеции, в музее военной техники Арсенал. Эта машина была захвачена в ходе Зимней войны.

Еще материал по теме

- M4 Sherman

- Новый смертоносный танк Т90МС

Бронезащита

Броня танка Т-37А разрабатывалась по противопульному принципу. Его бронирование следует классифицировать, как лёгкое противопульное равнопрочное. Оно защищало танк и его экипаж только от основных винтовочных калибров, и было полностью бессильно перед попаданием в танк боеприпасов более крупного калибра и крупных осколков.

Бронекорпус малого плавающего танка имел достаточно простую коробчатую форму, который собирался из листов стали путем их склепывания и сваривания на общий каркас корпуса и между собой с использованием подкладных уголков. Для сборки бронекорпуса применялись цельно катаные листы из броневой стали толщиной 4 миллиметра для днища и крыши, а также толщиной 8 и 6 миллиметров – для формирования лобовой части корпуса, кормы и бортов соответственно.

Начиная с марта 1934 года, лобовая часть корпуса и лобовое возвышение рубки механика-водителя начали формировать из броневого листа толщиной в 10 миллиметров, что усилило противоосколочную защиту танка и его экипажа. Борта корпуса углов наклона к вертикали не имели, а лобовая и кормовая части, а так же лоб возвышающейся рубки механика-водителя были наклонены незначительно.

Лобовая часть корпуса танка Т-37А

Башня танка собиралась также при помощи сварки и заклепочных соединений из броневых листов, их креплением на каркас и между собой. Толщина броневого листа, формировавшего крышу башни, достигала 4 миллиметров. Ее лоб, корма и борта формировались из цельного броневого листа, изогнутого в виде цилиндра, толщина которого не превышала 8 миллиметров. Башня имела нишу в лобовой части и была смещена в правую сторону относительно продольной оси корпуса. Ее установка производилась на шариковую опору крыши подбашенной коробки. Повороты башни осуществлялись вручную при помощи рукояток и делительного механизма. В лобовой части башни выполнялось отверстие под установку маски (толщина брони 8 миллиметров) пулемета.

Башня плавающего танка

Башня танка Т-37А (вид сбоку) Парк Патриот, Кубинка

Ходовая часть, двигатель и трансмиссия, электрооборудование

Двигателем плавающего танка Т-37А был рядный четырёхтактный четырёхцилиндровый карбюраторный двигатель ГАЗ-АА с жидкостным охлаждением, который мог развить максимальную мощность до 40 лошадиных сил. В качестве топлива для него использовался бензин второго октанового ряда, которое заливалось в бак, расположенный в кормовой части корпуса. Указанный двигатель позволял развивать скорость до 40 километров в час при движении по шоссе и до 6 километров в час на плаву.

Карбюраторный двигатель ГАЗ-АА

Танк оснащался трансмиссией механического типа, в состав которой входили такие узлы и механизмы:

• главный однодисковый фрикцион, работающий по принципу сухого трения; • четырёхступенчатая механическая коробка передач (при четырех скоростях вперед и одной – назад); • ступенчатый карданный вал; • главная передача конического типа; • тормоза механизмов поворота колодочного типа, располагавшиеся вне бронекорпуса танка; • дифференциальный механизм поворота.

Ходовая часть включала в себя по четыре одиночных опорных катков, покрытых резиной, по три обрезиненных поддерживающих катка, обрезиненному ленивцу и одиночному ведущему колеса, выполненному в виде звёздочки. Опорные катки подвешивались сблокированные попарно по схеме «ножницы». При этом каждый опорный каток монтировался на одном конце балансира треугольной формы, а другой конец балансира укреплялся на шарнир непосредственно к корпусу танка, третий конец балансира сопрягался попарно пружиной со следующим балансиром тележки.

Ходовая часть с четырьмя одиночными опорными катками, покрытыми резиной

Гусеница танка Т-37А по своему типу была двухгребневая при цевочном зацеплении при открытом шарнире. Каждая из двух гусениц танка собиралась из 86 литых стальных траков с развитыми грунтозацепами, имевших ширину в 200 миллиметров и шаг в 87 миллиметров. Траки изготовлялись с помощью литья из ковкого чугуна.

Выхлопная труба на корме танка

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме, напряжение бортовой сети 6 В. Система зажигания батарейная. Пуск двигателя производился из отделения управления с помощью электрического стартера или специального рычага механизма пуска

Испытания подвески ТВД-2 НИИИ ВВС РККА на самолете ТБ-3. Танк Т-37А, Медвежьи озера, октябрь 1936 г

Cброс на воду танка Т-37А с самолета БТ-3 Медвежьи озера, 1936 г

Т-37А форсирует водный барьер во время Больших Киевских маневров

Танки Т-37А готовятся к параду по поводу окончания Больших Киевских маневров, сентябрь 1935 г.

Советский легкий танк т-37А

Т-37А на маневрах в Белоруссии 1935 г

Вооружение

В качестве основного и единственного вооружения этой машины использовался 7,62-миллиметровый танковый пулемет ДТ, разработанный в 1929 году. Он устанавливался в шаровую установку маски в лобовую часть башни. Качание шарового яблока позволяло наводить пулемет при стационарном положении башни в пределах 30 градусов в горизонтальной плоскости и в диапазоне от −20 до +30° в вертикальной. Боекомплект к пулемету включал в себя 2142 патронов, которые укладывались в 34 дисковых трехрядных магазина по 63 патрона в каждый. Магазины размещались в укладках по левому борту корпуса и бортов башни.