РС-20 «Воевода» SS-18 «Satan»

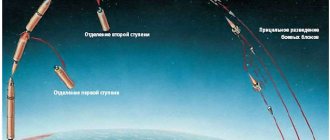

Р-36М — двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета. Оснащалась моноблочной ГЧ и РГЧ ИН с десятью боевыми блоками. Разработана в КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля и Владимира Уткина. Проектирование начато 2 сентября 1969 года. ЛКИ проводились с 1972 года по октябрь 1975 года. Испытания ГЧ в составе комплекса проводились до 29 ноября 1979 года. Комплекс поставлен на боевое дежурство 25 декабря 1974 года. Принят на вооружение 30 декабря 1975 года.Первая ступень оснащена маршевым двигателем РД-264, состоящим из четырёх однокамерных двигателей РД-263. Двигатель создан в КБ Энергомаш под руководством Валентина Глушко. Вторая ступень оснащена маршевым двигателем РД-0228, разработанным в КБ химической автоматики под руководством Александра Конопатова. Компоненты топлива — НДМГ и азотный тетра-оксид. ШПУ ОС доработана в КБСМ под руководством Владимира Степанова. Способ старта — минометный. Система управления — автономная, инерциальная. Спроектирована в НИИ-692 под руководством Владимира Сергеева. Комплекс средств преодоления ПРО разработан в ЦНИРТИ. Боевая ступень оснащена твердотопливной двигательной установкой. Унифицированный КП разработан в ЦКБ ТМ под руководством Николая Кривошеина и Бориса Аксютина. Серийное производство ракет развернуто на Южном машиностроительном заводе в 1974 году.

2 сентября 1969 года вышло постановление правительства о разработке ракетных комплексов Р-36М, МР-УР-100 и УР-100Н, оснащённых РГЧ ИН, преимущества которых объясняются, главным образом, тем, что позволяет наилучшим образом распределить имеющиеся боевые блоки по объектам поражения , повышая возможности и обеспечивая гибкость планирования ракетно-ядерных ударов.

Разработка Р-36М и МР-УР-100 начата в КБ «Южное» под руководством Михаила Янгеля, который предложил использовать минометный старт, «апробированный» на ракете РТ-20П. Концепция тяжелой ракеты холодного (минометного) старта была разработана Михаилом Янгелем в 1969 году. Минометный старт позволял улучшить энергетические возможности ракет без увеличения стартовой массы. Главный конструктор ЦКБ-34 Евгений Рудяк не согласился с этой концепцией, считая невозможной разработку системы минометного запуска для ракеты весом более двухсот тонн. После ухода Рудяка в декабре 1970 года Конструкторское бюро специального машиностроения (бывшее КБ-1 Ленинградского ЦКБ-34) возглавил Владимир Степанов, который положительно отнесся к идее «холодного» запуска тяжелых ракет с помощью порохового аккумулятора давления.

Главной оказалась проблема амортизации ракеты в шахте. Раньше амортизаторами служили огромные металлические пружины, однако вес Р-36М не позволял их применить. Было решено использовать в качестве амортизаторов сжатый газ. Газ мог удержать и больший вес, но встала проблема: как удержать сам газ высокого давления на протяжении всего срока службы ракеты ? Коллективу КБ Спецмаш удалось решить эту проблему и доработать шахты Р-36 под новые более тяжелые ракеты. К выпуску уникальных амортизаторов приступил Волгоградский .

Параллельно с КБСМ Степанова доработкой ШПУ для ракеты занималось Московское КБТМ под руководством Всеволода Соловьева. Для амортизации ракеты, находящейся в транспортно-пусковом контейнере, КБТМ была предложена принципиально новая компактная маятниковая система подвески ракеты в шахте. Эскизный проект был разработан в 1970 году, в мае этого же года прошла успешная защита проекта в Минобщемаше. В окончательном варианте принята доработанная шахтная пусковая установка Владимира Степанова. В декабре 1969 года был разработан проект ракеты Р-36М с четырьмя видами боевого оснащения — моноблочная легкая ГЧ, моноблочная тяжелая ГЧ, разделяющаяся ГЧ и маневрирующая ГЧ.

В марте 1970 года разработан проект ракеты с одновременным повышением защищенности ШПУ.

В августе 1970 Совет обороны СССР одобрил предложение КБ «Южное» о модернизации Р-36 и создании ракетного комплекса Р-36М с ШПУ повышенной защищенности.

На заводе-изготовителе ракеты размещались в транспортно-пусковом контейнере, на котором было размещено и всё необходимое для пуска оборудование, после чего на заводском контрольно-испытательном стенде проводились все необходимые проверки. При замене отслуживших свой срок Р-36 новыми Р-36М в шахту вставлялся металлический силовой стакан с системой амортизации и оборудованием ПУ, а вся укрупненная сборка на полигоне, упрощённо, сводилась лишь к трем (поскольку пусковая установка состояла из трех частей) дополнительным сварным швам на нулевой отметке стартовой площадки. При этом выбрасывались из конструкции пусковой установки оказавшиеся ненужными при минометном старте газоотводящие каналы и решетки. В результате защищённость шахты заметно увеличилась. Эффективность выбранных технических решений была подтверждена испытаниями на ядерном полигоне в Семипалатинске.

Ракета Р-36М оснащена маршевым двигателем первой ступени, разработанным в КБ Энергомаш под руководством Валентина Глушко.

«Проектировщики скомпоновали первую ступень ракеты Р-36М в составе шести однокамерных двигателей, а вторую ступень — из одного однокамерного двигателя, максимально унифицированного с двигателем первой ступени — отличия были только в высотном сопле камеры. Все как и прежде, но… Но к разработке двигателя для Р-36М Янгель решил привлечь КБХА Конопатова… Новые конструкторские решения, современные технологии, усовершенствованная методика доводки ЖРД, модернизированные стенды и обновленное технологическое оборудование — все это мог КБ Энергомаш положить на чашу весов, предлагая свое участие в разработке комплексов Р-36М и МР-УР-100… Глушко предложил для первой ступени ракеты Р-36М четыре однокамерных двигателя, работающих по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа, каждый тягой по 100 тс, давление в камере сгорания 200 атм, удельный импульс тяги у земли 293 кгс.с/кг, управление вектором тяги путем отклонения двигателя. По классификации КБ Энергомаш двигатель получил обозначение РД-264 (четыре двигателя РД-263 на общей раме… Предложения Глушко были приняты, КБХА была поручена разработка двигателя второй ступени для Р-36М». Эскизный проект двигателя РД-264 был выполнен в 1969 году. К конструктивным особенностям двигателя РД-264 следует отнести разработку агрегатов наддува баков окислителя и горючего, состоявших из окислительного или восстановительного низкотемпературных газогенераторов, корректоров расхода и отсечных клапанов. Кроме того, этот двигатель имел возможность отклонения от оси ракеты на 7 градусов для управления вектором тяги.

Сложной была проблема обеспечения надежного запуска двигателей первой ступени при минометном старте ракеты. Огневые испытания двигателей на стенде начаты в апреле 1970 года. В 1971 году конструкторская документация передана на Южный машиностроительный завод для подготовки серийного производства. Испытания двигателей проводились с декабря 1972 года по январь 1973 года.

В ходе летных испытаний ракеты Р-36М выявилась необходимость форсирования двигателя первой ступени на 5 процентов. Стендовая отработка форсированного двигателя была завершена в сентябре 1973 года, и летные испытания ракеты продолжены.

С апреля по ноябрь 1977 года на стенде «Южмаша» была проведена доработка двигателя с целью устранения причин выявленных высокочастотных колебаний при запуске. В декабре 1977 года вышло решение Министерства обороны о доработке двигателей.

Маршевый двигатель второй ступени Р-36М разрабатывался в КБ химической автоматики под руководством Александра Конопатова. К разработке ЖРД РД-0228 Конопатов приступил в 1967 году. Разработка была завершена в 1974 году.

После смерти Янгеля в 1971 году главным конструктором КБ «Южное» был назначен Владимир Уткин.

Система управления МБР Р-36М разработана под руководством главного конструктора харьковского НИИ-692 (НПО «Хартрон») Владимира Сергеева. Комплекс средств преодоления ПРО разработан в ЦНИРТИ. Твердотопливные заряды пороховых аккумуляторов давления разработаны в ЛНПО «Союз» под руководством Бориса Жукова. Унифицированный командный пункт повышенной защищенности шахтного типа разработан в ЦКБ ТМ под руководством Николая Кривошеина и Бориса Аксютина. Первоначально был установлен гарантийный срок хранения ракеты 10 лет, затем — 15 лет.

Большим достижением новых комплексов являлась возможность дистанционного перенацеливания перед пуском ракеты. Для такого стратегического оружия это новшество имело огромное значение.

В 1970-1971 годах в КБТМ были разработаны проекты двух наземных стартовых комплексов для обеспечения бросковых испытаний на площадке № 67 полигона Байконур. Для этих целей использовалось основное оборудование стартового комплекса 8П867. Монтажно-испытательный корпус построен на площадке № 42. В январе 1971 года начались бросковые испытания ракеты для отработки минометного старта.

Суть второго этапа бросковых испытаний состояла в том, чтобы отработать технологию минометного старта ракеты из контейнера с помощью порохового аккумулятора давления , который выбрасывал ракету, заправленную щелочным раствором (вместо реальных компонентов) на высоту более 20 м от верхнего среза контейнера. В это же время три пороховых ракетных двигателя , расположенных на поддоне, отводили его в сторону, так как поддон предохранял двигательную установку первой ступени от давления газов ПАД. Далее ракета, потеряв скорость, падала недалеко от контейнера в бетонный лоток, превращаясь в груду металла. Всего для исследования минометного старта проведены 9 пусков ракет.

Первый пуск по программе лётно-конструкторских испытаний Р-36М в 1972 году на полигоне Байконур оказался неудачным. После выхода из шахты она поднялась в воздух и вдруг упала прямо на стартовую площадку, уничтожив пусковую установку. Аварийными были второй и третий пуски. Первый успешный испытательный пуск Р-36М, оснащенной моноблочной ГЧ, проведен 21 февраля 1973 года.

В сентябре 1973 года вышел на испытания вариант Р-36М, оснащеннной РГЧ ИН с десятью боевыми блоками (в печати приводятся данные о варианте ракеты, оснащенной РГЧ ИН с восемью боевыми блоками).

Американцы внимательно следили за испытаниями наших первых МБР, оснащённых РГЧ ИН.

«Корабль ВМС США «Арнольд» во время пусков ракет находился у берегов камчатского полигона. Над тем же районом постоянно барражировал четырёхмоторный самолет-лаборатория В-52, оснащенный телеметрической и другой аппаратурой. Как только самолет улетал на дозаправку, на полигоне проводился пуск ракеты. Если же пуск во время такого «окна» осуществить не удавалось, то ждали до следующего «окна» или применяли технические меры по закрытию каналов утечки информации» . Закрыть эти каналы полностью было невозможно. Например, перед пуском ракет Камчатка предупреждала по радиосвязи своих гражданских летчиков о недопустимости полётов в определенный промежуток времени. Осуществляя радиоперехват, американские спецслужбы анализировали метеорологическую обстановку в районе и приходили к выводу, что единственной помехой полётам могут быть предстоящие пуски ракет.

В октябре 1973 года постановлением правительства КБ поручена разработка самонаводящейся ГЧ «Маяк-1» (15Ф678) с газобаллонной ДУ для ракеты Р-36М. В апреле 1975 года разработан эскизный проект самонаводящейся ГЧ. В июле 1978 года начаты летные испытания. В августе 1980 года испытания самонаводящейся ГЧ 15Ф678 с двумя вариантами аппаратуры визирования местности на ракете Р-36М завершены. Эти ракеты не были развёрнуты.

В октябре 1974 года вышло постановление правительства о сокращении типов боевого оснащения комплексов Р-36М и МР-УР-100. В октябре 1975 года завершены лётно-конструкторские испытания Р-36М в трех видах боевой комплектации и РГЧ 15Ф143.

Разработка головных частей продолжалась. 20 ноября 1978 года постановлением правительства принята на вооружение моноблочная ГЧ 15Б86 в составе комплекса Р-36М. 29 ноября 1979 года принята на вооружение РГЧ 15Ф143У комплекса Р-36М.

В 1974 году Южный машиностроительный завод в Днепропетровске приступил к серийному производству Р-36М, головных частей и двигателей первой ступени. Серийное производство боевых блоков 15Ф144 и 15Ф147 было освоено на Пермском заводе химического оборудования (ПЗХО).

25 декабря 1974 года ракетный полк вблизи города Домбаровский Оренбургской области заступил на боевое дежурство.

Ракетный комплекс Р-36М принят на вооружение постановлением правительства от 30 декабря 1975 года. Этим же постановлением были приняты на вооружение МБР МР-УР-100 и УР-100Н. Для всех МБР была создана и впервые применена унифицированная автоматизированная система боевого управления (АСБУ) Ленинградского НПО «Импульс». Вот как осуществлялась постановка ракеты на боевое дежурство.

«По проекту была предусмотрена схема «. . Отметим, что боевой расчёт (дежурная смена) не «управляет ракетой», а исполняет приказы вышестоящих звеньев управления и следит за состоянием всех систем ракеты. Боевые ракетные комплексы с МБР Р-36М размещались в ракетных дивизиях, имевших ранее на вооружении ракеты Р-36, и находились на вооружении до 1983 года. С 1980 по 1983 год ракеты Р-36М заменены ракетами Р-36М УТТХ.

еЕ ОЕПБШИ ХЯОШРЮРЕКЭМШИ ОСЯЙ ЯНЯРНЪКЯЪ Б ТЕБПЮКЕ 1973 ЦНДЮ. оПХМЪРЮ МЮ БННПСФЕМХЕ 30 ДЕЙЮАПЪ 1975 ЦНДЮ. пЮЙЕРЮ ДБСУЯРСОЕМВЮРЮЪ Я фпд, ЯНАПЮМЮ ОН ЯУЕЛЕ «РЮМДЕЛ». рНОКХБН: НЙХЯКХРЕКЭ — ЮГНРМШИ РЕРПНЙЯХД, ЦНПЧВЕЕ — мдлц. яХЯРЕЛЮ СОПЮБКЕМХЪ — ХМЕПЖХЮКЭМЮЪ.

гЮЛЕМЕМЮ Б ЯЕПЕДХМЕ 80-У ЦНДНБ МЮ ЛНДХТХЙЮЖХЧ пя-20а (SS-18 Mod.2) ОЕПБШИ ХЯОШРЮРЕКЭМШИ ОСЯЙ ЙНРНПНИ ЯНЯРНЪКЯЪ Б НЙРЪАПЕ 1977 ЦНДЮ. оПХМЪРЮ МЮ БННПСФЕМХЕ Б ДЕЙЮАПЕ 1980 ЦНДЮ.

пЮЙЕРЮ пя-20ю (SS-18) ЯРЮКЮ ОПХВХМНИ ЦКСАНЙНЦН АЕЯОНЙНИЯРБЮ гЮОЮДЮ, РЮЙ ЙЮЙ ЪБКЪКЮЯЭ ЯЮЛНИ ЛНЫМНИ АЮККХЯРХВЕЯЙНИ ЯХЯРЕЛНИ, ЙНРНПЮЪ ЙНЦДЮ-КХАН АШКЮ ПЮГПЮАНРЮМЮ.

яРЮПР ХГ ьос «УНКНДМШИ». оЕПБШЕ КЕРМШЕ ХЯОШРЮМХЪ АШКХ ОПНБЕДЕМШ Б ЮОПЕКЕ — ЛЮЕ 1972 Ц., ЛНД. 2 — Б ЯЕМРЪАПЕ 1973 Ц., ЛНД. 3 — Б 1975 Ц., ЛНД. 4 — Б 1977 Ц. й 1981 Ц. АШКН ПЮГБЕПМСРН 308 лап PC-20, РНВМНЯРЭ ХУ ОНОЮДЮМХЪ ЯНЯРЮБКЪКЮ 200 Л.

хЯРНПХЪ ЯНГДЮМХЪ. мЮВЮКН ПЮГПЮАНРЙХ 1964 Ц; мхнйп 1964-1969 ЦЦ. хМФЕМЕПМШЕ ХЯОШРЮМХЪ 1969-1974 ЦЦ;

оЕПБНЕ К╦РМНЕ ХЯОШРЮМХЕ пя-20 — ЮОПЕКЭ/ЛЮИ 1974 Ц, пя-20ю (SS-18Mod2) — 1976 Ц, пя-20ю (SS-18Mod3) — 1976 Ц, пя-20а (SS-18Mod4) — 1979 Ц.

мЮЖЕКХБЮМХЕ: рХО ЖЕКЕИ — СЙПЕОК╦ММШЕ ЖЕКХ, РЮЙХЕ ЙЮЙ ЬЮУРШ АЮККХЯРХВЕЯЙХУ ПЮЙЕР, ЮБХЮАЮГШ, ЙНЛЮМДМШЕ ЖЕМРПШ;

рНВМНЯРЭ/йбн — 0.14 Л. ЛХКХ ( 260 Л ), 0.1 Л. ЛХКХ ( 190 Л ).

дНОНКХМХРЕКЭМН. йНМЯРПСЙЖХЪ АКНЙЮ ПЮГБЕДЕМХЪ пя-20ю (SS-18Mod2) ХЛЕКЮ ЯЕПЭ╦ГМШЕ МЕДНЯРЮРЙХ. яННАЫЮКНЯЭ, ВРН Б 1985 Ц АСДЕР ББЕДЕМЮ Б ЩЙЯОКСЮРЮЖХЧ пя-20а (SS-18Mod5) ( ДЕЯЪРЭ ац ЛНЫМНЯРЭЧ 550- 750 ЙР, йбн — 250 Л ), МН НМЮ ОН-БХДХЛНЛС МЕ АШКЮ ПЮГБ╦ПМСРЮ. нФХДЮКНЯЭ ПЮГБ╦ПРШБЮМХЕ ЛНДХТХЖХПНБЮММНИ ПЮЙЕРШ пя-20 , ЙНРНПЮЪ ЛНЦКЮ ОНКСВХРЭ НАНГМЮВЕМХЕ пя-20б бНЕБНДЮ. й 1974Ц АШКН ОПНХГБЕДЕМН 35 ХЯОШРЮРЕКЭМШУ ОСЯЙНБ, Б РНЛ ВХЯКЕ 18 — Б 1974 Ц.

нОХЯЮМХЕ пя-20а.

рЪФ╦КЮЪ ФХДЙНРНОКХБМЮЪ лап ВЕРБ╦ПРНЦН ОНЙНКЕМХЪ, НЯМЮЫ╦ММЮЪ ац ХМДХБХДСЮКЭМНЦН МЮБЕДЕМХЪ.

йНМЯРПСЙРНПЯЙНЕ АЧПН: йа ъМЦЕКЪ ; ОПНХГБНДЯРБН ПЮГЛЕЫЕМН Б дМЕОПНОЕРПНБЯЙЕ.

йНКХВЕЯРБН АНЕЦНКНБНЙ 10;

лНЫМНЯРЭ АНЕЦНКНБНЙ 500-550 ЙР.

пЮГБЕПРШБЮМХЕ: оСЯЙНБЮЪ СЯРЮМНБЙЮ/МНЯХРЕКЭ ОЕПЕНАНПСДНБЮММШЕ Х ДНОНКМХРЕКЭМН СЙПЕОК╦ММШЕ ЬЮУРШ SS-9; ПЮЙЕРЮ ПЮГЛЕЫЕМЮ Б ЙНМРЕИМЕПЕ;

пЮГЛЕЫЕМХЕ — ЬЕЯРЭ АЮГ — юКЕИЯЙ; дЮЛАЮПНБЯЙХИ; ХЛ. цЮЯРЕККН; йЮПОЮРШ; сФСП ( 64 ЬЮУРШ ); фЮМЦХГ-рНАЕ;

оПНВМНЯРЭ ОСЯЙНБНИ СЯРЮМНБЙХ ОН МЕЙНРНПШЛ ЯННАЫЕМХЪЛ «ПЮЙЕРЮ ПЮГЛЕЫЮЕРЯЪ Б ЯЮЛШУ ОПНВМШУ Б ЛХПЕ ЬЮУРЮУ «; ОН ОЕПБНМЮВЮКЭМШЛ ЯННАЫЕМХЪЛ — 2500-4500 psi, МЕЙНРНПШЕ ЬЮУРШ — 6000-7000 psi;

йНКХВЕЯРБН ПЮГБ╦ПМСРШУ — 308 (ЯЕПЕДХМЮ 1988 Ц ), Б НЯМНБМНЛ — пя-20а;

гЮОСЯЙ — УНКНДМШИ.