Ер-2 Размеры. Двигатель. Вес. История. Дальность полета. Практический потолок

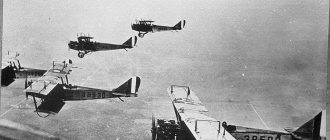

Самолет, который в будущем стал бомбардировщиком Ер-2, имеет свою интересную историю. В конце августа 1939 г. со Щелковского аэродрома стартовал самолет «Сталь-7». Экипажу Н.П. Шебанова предстояло установить мировой рекорд скорости на маршруте протяженностью 5000 км. Пассажирский самолет за 12,5 часа преодолел расстояние 5068 км со средней скоростью 405 км/ч, что значительно превышало предыдущий рекорд летчика В.К. Коккинаки на самолете ЦКБ-30. Экипаж торжественно встретили в Москве, а создатель самолета Р.Л. Бартини в это время «отматывал» свои десять лет на тюремных нарах с ярлыком «враг народа».

Проектирование самолета «Сталь-7» было начато Р.Л. Бартини в 1933 г., в соответствии с требованиями ГУ ГВФ. В окончательном виде получился довольно оригинальный самолет с крылом типа «обратная чайка» Такая схема позволяла установить в месте излома крыла двигатели и более легкое шасси. Первый полет и заводские испытания, начатые в конце 1936 г., выполнил летчик Э.И. Шварц. Однако арест Р.Л. Бартини затормозил все работы по пассажирскому самолету. Затем Бартини попал в ЦКБ-29 НКВД, где под руководством А.Н. Туполева велась разработка бомбардировщика «103». Бартини отказался работать с Туполевым, и в итоге все работники ЦКБ-29 были освобождены досрочно, а Бартини полностью «отмотал» свой срок, да вдобавок был понижен в правах еще на пять лет.

Переделка пассажирского самолета «Сталь-7» в бомбардировщик Ер-2 (ДБ-240) велась под руководством инженера В.Г. Ермолаева, главного помощника P.Л. Бартини. Самолет «Сталь-7» имел превосходные летные данные и по своим параметрам был перспективным. Он обладал отличными аэродинамическими свойствами, большой весовой отдачей. Самолет ДБ-240 строили в соответствии с постановлением Комитета обороны от 29 июля 1939 г. Заданием предусматривалось создать дальний бомбардировщик с двигателями М-106 мощностью в 1000 л.с. на высоте 6000 м. Но разработка этого двигателя затягивалась, и тогда на первую машину установили менее мощные двигатели М-105. В августе 1939 г. состоялась защита макета бомбардировщика. При внешней схожести ДБ-240 со «Сталь-7», бомбардировщик стал совершенно другой машиной, сохранившей лишь аэродинамическую компоновку. Прежде всего он превратился в цельнометаллический моноплан с двухкилевым*оперением. Новый фюзеляж имел две кабины для экипажа и бомболюк. Оборонительное вооружение состояло из пулемета «БС» в верхней турели и двух ШКАС в носовой и люковой установках. В бомбоотсеке размещались бомбы различного калибра, в том числе и самые крупные отечественные бомбы ФАБ-1000.

Первый полет самолет Ер-2 (ДБ-240) выполнил в 1940 г., пилотировал машину экипаж Н.П. Шебанова. Проведенные госиспытания выявили ряд замечаний: топливные баки на машине не были протектированы, значит, в случае их прострела не исключался пожар, отсутствовали отопление кабин экипажа и противообледенительные устройства планера и винтов. Вслед за первым экземпляром были построены самолеты с двигателями АМ-37 и дизельными М-40Ф. Самолет с двигателем АМ-37 существенно превосходил по скорости все отечественные советские серийные бомбардировщики, но из-за отсутствия массового выпуска двигателей в серии не строился. Самолет с М-40Ф также требовал доводки, он так и остался опытным. Основным недостатком самолета ДБ-240 была большая длина разбега, что ограничивало его место базирования, но все же его запустили в серию. Также была построена большая серия самолетов с дизельным двигателем АЧ-30Б. В соответствии с приказом НКОП от 9 декабря 1940 г., ДБ-240 был переименован в Ер-2. Самолеты Ер-2 активно участвовали в Великой Отечественной войне. Всего была построена 391 машина, последняя покинула сборочный цех в 1945 г. В 1944 г. скончался В.Г. Ермолаев, и небольшой коллектив конструкторов передали в подчинение П.О. Сухого. Одна из серийных машин использовалась в летных испытаниях по доводке пульсирующих двигателей для самолетов-снарядов В.Н. Челомея. Часть самолетов эксплуатировалась в гражданской авиации.

Литература

- Иркутский авиационный завод в годы войны // Взлёт. 2015. № 5;

- Хвощевский Г.И. Страницы истории авиационного завода № 39 им. Менжинского: от Москвы до Иркутска: хроникально-документальная история. Иркутск, 2012;

- Шавров В.Б. История конструкций самолётов в СССР 1938–1950 гг. М., 1994.

В.В. Игнатенко

Статья подготовлена для «Энциклопедии Иркутской области». Публикуется в целях общественного рецензирования. Свои замечания можно высказать на сайте «Иркипедия» или выслать редакции Энциклопедии по адресу

Тактико-технические характеристики Ер-2

— Главный конструктор: В.Г. Ермолаев — Первый полёт: 14 мая 1940 — Конец эксплуатации: конец 1946 — Единиц произведено: 462

Экипаж Ер-2

— 4-5 человек

Размеры Ер-2

— Длина: 16,23 м — Размах крыла: 21,65 м — Высота: 4,82 м — Площадь крыла: 72,1 м² — Угол стреловидности по передней кромке: 13° — Поперечное V крыла: +7° — Нагрузка на крыло: 166 кг/м²

Вес Ер-2

— Масса пустого: 7 076 кг — Масса снаряженного: 12 000 кг — Максимальная взлетная масса: 13 460 кг — Объём топливных баков: 5440 л

Двигатель Ер-2

— 2× М-105 водяного охлаждения — Мощность: 2× 1100 л.с. (809 кВт) — Воздушный винт: ВИШ-22Е диаметром 3 м — Тяговооружённость: 140 Вт/кг

Скорость Ер-2

— Максимальная скорость на высоте: 445 км/ч — Максимальная скорость у земли: 395 км/ч — Крейсерская скорость: 390 км/ч — Скороподъёмность: 5,5 м/с — Длина разбега: 580 м (при массе 11 300 кг)

Дальность полета Ер-2

— 4 100 км

Практический потолок Ер-2

— 7 700 м

Вооружение Ер-2

Пулемётное: — 1× 12,7 мм пулемёт в верхней фюзеляжной турели, 400 патронов — 2× 7,62 мм пулемёта в носу (500 патронов) и в люке под фюзеляжем (1075 патронов)

Бомбовая нагрузка: — нормальная: 1 000 кг — максимальная: 5 000 кг ( у поздних модификаций)

Самолет Ер-2 (Ермолаев) — моноплан классической схемы с оперением, состоящим из двух килей, а также шасси с двумя колесами на хвостовой опоре.

Фюзеляж самолета.

Фюзеляж самолета-цельнометаллический, типа монокок. Технологически он подразделялся на носовой, средний и хвостовой отсеки обтекатель хвостового отсека.Каркас фюзеляжа состоял из сорока шпангоутов и тридцати шести цельных стрингеров. Кроме не разрезанных стрингеров,вдоль фюзеляжа проходили четыре лонжерона: два — по нижней части фюзеляжа, а два — по бортам. Шпангоуты (исключая первый, десятый и пятнадцатый), лонжероны и стрингеры были выполнены из дюралюминиевых профилей. Между десятым и пятнадцатым шпангоутами продольный набор упрочивался сдвоенными стрингерами. В центральном отсеке самолета по каждому из двух бортов устанавливались наружные лонжероны.

В передней части самолета находились кабины летчика и штурмана. Кресло пилота располагалось слева между шестым и восьмым шпангоутами. Пол кабины представлял собой постамент, каркас которого склепывался из дюралюминиевых профилей и зашивался толстой фанерой. Кресло штурмана монтировалось справа. На кольце первого шпангоута фюзеляжа устанавливалась носовая стрелковая установка. В передней части фюзеляжа находились также органы управления самолетом, приборные доски и другое оборудование.

Самолет Ер-2 документальное фото

В средней части фюзеляжа располагались баки с горючим и бомбовое вооружение. Между восьмым и десятым шпангоутами монтировались четыре бака с топливом, два из которых устанавливались наверху, а два других прикреплялись к специальным лекалам на правом и левом бортах так, что между ними оставался технический коридор. Бомбоотсек находился между десятым и пятнадцатым шпангоутами. Его люк делился центральной балкой на две половину правую и левую. Закрывание створок люка производилось тросами, а открывание — пружинными толкателями. Бомбы размещались так, чтобы по центральной балке обеспечивался проход в хвостовую часть самолета. Над отсеком с бомбами подвешивались еще два топливных бака. В хвостовой части фюзеляжа располагались стрелок и радист. Кресло радиста размещалось по левому борту между пятнадцатым и шестнадцатым шпангоутами. За ним на правом борту монтировалась радиостанция. Сиденье стрелка находилось в верхней стрелковой установке, помещенной между двадцать первым и двадцать четвертым шпангоутами в специальном люке.

В деревянном полу хвостовой части фюзеляжа имелся люк, предназначенный для входа и выхода экипажа из самолета и стрельбы из люковой установки. Люк запирался изнутри крышкой. Стабилизатор крепился к тридцать третьему, тридцать пятому и тридцать седьмому шпангоутам окантовка выреза была усилена по контуру. К тридцать седьмому шпангоуту присоединялся хвостовой обтекатель. В нем находилось гнездо для хранения костыльного колеса. К силовым шпангоутам (десятому и пятнадцатому) крепился мотоотсек. Рамы данных шпангоутов сваривались из стальных труб. Пятнадцатый шпангоут был зашивался стенкой из дюралюминия, в цетре находилась имелась дверь. Дверной каркас был склепан из профилей того же металла, а обшивка выполнена из плексигласа. Подобная дверь имелась и на восьмом шпангоуте. Обе двери — скользящего типа, при открывании и закрывании они передвигались благодаря роликам вдоль направляющих.Усиленные контурные шпангоуты производились из двух дюралюминиевых швеллеров, смонтированных между собой лентой. Фюзеляж обшивался дюралюминиевыми листами толщиной 1-1,2 мм. Между четырнадцатым и семнадцатым шпангоутами сверху основной обшивки накладывались усиливающие 1,5-мм листы.Клепка — потайная, листы обшивки накладывались на каркас встык. Кабины радиста и стрелка также остеклялись плексигласом.

Фонарь самолета.

Ер-2 вид сбоку

Каркас фонаря штурмана — сварной, остекление из плексигласа. Для создания гладкой поверхности фонаря стекла по контуру были отфрезерованы на толщину окантовки. В верхней части фонаря находился люк для астрономических целей, открывавшийся внутрь фюзеляжа. Между вторым и пятым шпангоутами снизу помещался входной люк, расположенный влево от оси фюзеляжа. В кабине штурмана имелись остекленные плексигласом окна. По обоим бортам находились сдвигаемые форточки. Фонарь летчика, смещенный на левый борт, производился из неподвижной и подвижной частей. Каркас был изготовлен из металлических труб, к которым с помощью наружной дюралюминиевой окантовки и специальных прижимов винтами крепилось плексигласовое остекление. Как и на фонаре штурмана, плексиглас был отфрезерован по контуру на толщину окантовки. Подвижная часть фонаря с форточкой перемещалась по направляющим на роликах. Левое окно подвижной части — открывающееся.

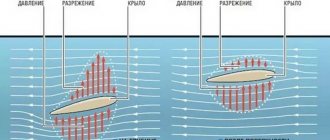

Крыло самолета.

Крыло — свободнонесущее, двухлонжеронное, типа «обратной чайки». В плане имело форму трапеции с закругленными концами. Каждое полукрыло подразделялось на моторный отсек и консоли. Соединение лонжеронов моторного отсека крыла с десятым и пятнадцатым шпангоутами фюзеляжа осуществлялось с помощью стыковых гребенок и конусных болтов. Лонжероны моторного отсека и консолей соединялись также с помощью стыковых гребенок и конусных болтов. Между лонжеронами консольной части крыла располагались три бензобака, монтирование и демонтирование которых производилось через нижние люки. В консольной части крыла через люк в нижней обшивке устанавливался радиатор двигателя с воздухозаборником в передней кромке крыла. Нижняя его кромка была подвижной. Выходное отверстие с жалюзи радиаторного канала располагалось на верхней поверхности крыла за задним лонжероном. На задней кромке консолей монтировались элероны и щитки типа Шренк.Элероны типа Фрайз делились на два отсека, соединенных петлей.Элероновый каркас из дюралюминия представлял собой лонжерон коробчатого сечения и нервюр. Носок обшивался листовым дюралюминием, а остальная часть — полотном.Чугунные грузы компенсации веса размещались в носках вторых отсеков элеронов. Каждый элерон подвешивался к крылу на четырех кронштейнах.Элерон левой консоли крыла имел компенсатор-триммер, управляемый из кабины пилота. За передним лонжероном мотоотсека располагался масляный радиатор. Охлаждавший его воздух поступал через канал внутри отсека. На нижней поверхности мотоотсека размещался щиток предназначенный для посадки самолета.

Управление самолета.

Хвостовое оперение планера — двухкилевое. Свободнонесущее горизонтальное оперение имело поперечное V=7 градусов. Рули высоты подвешивались к стабилизатору порознь, имели весовую компенсацию и триммеры. На кили навешивались рули направления с весовой компенсацией. Правый руль поворота снабжался триммером. Управление рулями, элеронами и щитками — жесткое, триммерами — тросовое, посадочными щитками — гидравлическое. Колонка штурвала пилота монтировалась между шестым и седьмым шпангоутами фюзеляжа. У штурмана также имелся пост управления самолетом с ручкой и педалями. Рычаг управления штурмана подключался жесткими тягами к органам управления штурвальной колонки пилота. Штурвалы управления триммерами руля поворота и элерона устанавливались справа от пилота. Триммер руля высоты отклонялся с помощью штурвала, размещенного на левом борту у приборной доски.

Шасси самолета.

Шасси — трехопорное, с хвостовым колесом. Основные опоры убирались назад в обтекатель мотогондолы, при этом колесо помещалось между лонжеронами мотоотсека и выступало наружу.После подъема шасси створки люка автоматически закрывались.Управление подъемом и выпуском шасси — гидравлическое, аварийный выпуск — механический.Стойки имели масляно-пневматические амортизаторы. Колеса основных опор — полубаллонные, размером 1100×400 мм, с двумя пневмо-гидравлическими тормозами. Сигнализация о положении шасси — электрическая. Костыль — ориентирующийся, с масляно-пневматической амортизацией; колесо — баллонного типа, размером 400×150 мм.Костыльная установка убиралась назад в фюзеляжную нишу.

Силовая установка самолета.

Силовая установка самолета представляла собой два двигателя М-105Р жидкостного охлаждения с металлическими трехлопастными винтами изменяемого шага ВИШ-22Е диаметром 3 м.Вектор тяги винтов был направлен под углом -1 градус к хорде крыла. Мотоустановка закрывалась обтекателем, включавшим кок винта, капот и обтекатель шасси.Кок винта состоял из передней и задней частей.Передняя часть имела наружный и внутренний обтекатели, образовывавшие между собой кольцевой канал для обдува в полете мотора и его агрегатов.Капот производился из переднего кольца, пяти балок и шести крышек, обеспечивавших доступ к двигателю. Подмоторная рама — сварная из стальных труб.На двигатели ставили выхлопные патрубки эжекторного типа — по одному на три цилиндра. Пуск двигателей производился сжатой карбюрированной смесью с помощью пневмосамопуска. Сжатый воздух хранился в баллонах, заряжание которых производилась от аэродромным баллоном приводным компрессором (во время работы двигателя). Также предусматривалось использование ручного компрессора.

Горючее размещалось в четырнадцати протектированных баках общей емкостью 5440 литров, образовывавших правую и левую крыльевые и фюзеляжную группы.В фюзеляже находились три бака, в мотоотсеке и консоли крыла — по четыре. Баки — сварные, из сплава АМЦМ. К отсеку двигателя крыла прикреплялись мотоустановки и основные опоры шасси. Между его лонжеронами находился бензиновый бак, вкладывавшийся снизу.В съемном носке помещался маслобак, устанавливавшийся вместе с носком и удерживавшийся в нем лентами. На самолете имелась объединенная система дренажа и заполнения бензобаков углекислым газом.Она исключала образование в них вакуума и предохраняла от воспламенения при простреле зажигательными пулями. Маслобаки емкостью по 380 литров, сварные из АМЦМ и покрытые протектором, располагались в передних кромках мотоотсеков.

Радио и электрооборудование самолета.

В состав радио и электрооборудования входили радиостанция РСБ-бис, радиополукомпас РПК-2 и два генератора ГС-650, установленные на каждом моторе.Параллельно с генераторами работал аккумулятор 12А-30. На самолете имелась Y-образная жесткая трехлучевая антенна с выдвижной мачтой под фюзеляжем. Для обеспечения ночных полетов на самолете имелись аэронавигационные и хвостовой огни, две парашютные ракеты ПР-8 (между 25-м и 26-м шпангоутами) и фара ФС-240 (500 Вт) в носке левой консоли крыла. Связь между членами экипажа обеспечивалась переговорным устройством СПУ-4бис, лампами трехцветной сигнализации и сиренами. Кабины штурмана и стрелка-радиста соединялись между собой пневмопочтой, работавшей от набегающего потока воздуха. Трубка ПВД и часы в каждой кабине обогревались электричеством. У членов экипажа имелись комбинезоны с электроподогревом (включая стельки и перчатки).

Кислородное оборудование самолета.

На борту находилось четыре кислородных прибора КПА-3бис.Запас кислорода хранился в восьми 12-литровых баллонах (по два на прибор).Его хватало на 8 часов полета на высоте 8000 м. Баллоны размещались в хвостовой части фюзеляжа. Там же, между 26-м и 27-м шпангоутами на полу находилось гнездо для установки фотоаппарата АФА-Б.

Противопожарное оборудование самолета.

В состав противопожарного оборудования входили два баллона с углекислым газом, установленные под полом пилота впереди штурвальной колонки, два баллона с четыреххлористым углеродом в мотоотсеках крыла, распылители, стоявшие на противопожарных перегородках, и трубопроводы. На борту самолета также имелись ракетница и термометр наружного воздуха.

Вооружение самолета.

Бомбовое вооружение размещалось как на внутренней, так и внешней подвесках. В бомбоотсеке располагались шесть кассетных держателей: в передней и задней его частях — по два КД-2-240 (для бомб калибром до 100 кг), а в средней — два КД-3-240 (от 250 до 500 кг).На КД-2-240 можно было также подвешивать ампульные кассеты АБК-240 (по две на каждый). Кроме этого, бомбы можно было подвесить на двух внешних балках Дер-19-20 (для бомб до 1000 кг). Нормальная бомбовая нагрузка в бомбовом отсеке не превышала 1000 кг и допускалась в следующих вариантах: 10хФАБ-100 или 4хФАБ-250 или 2хФАБ-500.Максимум, что можно было разместить внутри фюзеляжа: 12хФАБ-100, или 4хФАБ-250, или 4хФАБ-500. Подвеска бомб на внутренние кассетные держатели осуществлялась ручной лебедкой БЛ-4, находившейся в кабине стрелка-радиста.

Снаружи допускалась подвеска двух бомб калибра от 100 до 1000 кг или двух выливных химических приборов ВАП-500У или УХАП-500. Максимальная же бомбовая нагрузка доходила до четырех тонн. Бомбометание осуществлялось днем с помощь прицела ОПБ-2М с электрообогревом, а ночью — НКПБ-3.Для сброса бомб имелись электросбрасыватель ЭСБР-5 и аварийный механический АСШ-340.Последний устанавливался между штурманом и пилотом, так что воспользоваться им могли оба. Оборонительное вооружение Ер-2 состояло из трех пулеметов.В носовой части фюзеляжа находилась установка типа ДБ-3Ф, на которой в шаровом шарнире крепился 7,62-мм пулемет ШКАС.Питание последнего осуществлялось разборной лентой из ящика на 1000 патронов. Стреляные гильзы и звенья собирались в мешке, присоединенном к пулемету.

В нижнем люке находилась выдвижная установка МВ-2 со вторым пулеметом ШКАС. В походном положении она была спрятана в фюзеляже, в боевом же опускалась вниз (предварительно следовало открыть люк).Стрелок вел огонь с колена, прицеливаясь через перископический прицел ОП-2Л. Выступающая в поток часть установки прикрывалась обтекателем, боковые створки которого изготовлялись из плексигласа. Штырь-ограничитель не давал направить ствол на хвостовое колесо. Питание пулемета осуществлялось лентой из коробки на 1000 патронов. Сверху на фюзеляже размещалась экранированная турель ТАТ-БТ с 12,7-мм пулеметом БТ.Она имела убирающийся аэродинамический компенсатор. Питание пулемета — из сменных магазинов, каждый с лентой на 40 патронов.В боекомплект входили пять магазинов, четыре из которых укладывались в ниши по бортам фюзеляжа.

Назад — Вперед >>

| < Назад |