Самолет МБР-2 Размеры. Двигатель. Вес. История. Дальность полета

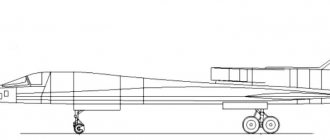

Конструктор Г.М. Бериев после перехода в ЦКБ завода им. Менжинского занялся разработкой своего проекта. При участии НИИ ВВС он остановил выбор на морском ближнем разведчике. Первоначально он задумал делать самолет цельнометаллическим, однако представители НИИ Морской авиации настаивали на деревянной конструкции. Учитывая это пожелание, Бериев решил делать машину деревянной, максимально простой, рассчитанной на массовый выпуск. Во время проектирования был выполнен большой объем исследований различных моделей в аэродинамических трубах и опытном бассейне ЦАГИ.

Таинственный «Сармат»

Тайной покрыто все, что связано с разработкой этого комплекса. Это именно тот случай, когда не все налогоплательщики смогут в ближайшем будущем узнать, на что идут их оплачиваемые средства. Лишь скупые обещания новостных СМИ об удачных пусках и безопасность над головой выступают доказательством того что государственные деньги были расходованы не напрасно

В настоящее время, о «Сармате» известно еще слишком мало. По всей видимости, этому классу носителей ядерного оружия предстоит роль главного щита страны, совместно с системами авиационного, морского и мобильного базирования. Опубликованы только некоторые разрозненные данные о том, что представляет собой ракета «Сармат». Тактико-технические характеристики тоже приводятся лишь примерные: радиус действия – 11 тыс. километров, но при этом предоставляется возможность поражение целей вероятного противника через Южный полис.

Гидросамолет МБР-2 — видео

Закончив разработку проекта, Бериев представил его на Техсовете ЦКБ, проект одобрили и решили строить опытный экземпляр, получивший обозначение ЦКБ-25. К осени 1931 г. самолет был построен, но двигатель М-27 который предполагалось установить на самолет, не выпускался серийно. Директор завода распорядился немедленно прекратить все работы, и судьба самолета повисла на волоске. Пришлось срочно искать новый двигатель и по решению Г.М. Бериева установить лицензионный двигатель М-17, правда, с меньшей мощностью. Весной 1932 г. разобранный самолет по железной дороге доставили в Севастополь на гидробазу завода № 45. Первый полет был намечен на 30 апреля, но он не состоялся. Самолет на перекатной тележке был спущен на воду, но тележка никак не хотела отходить от днища самолета даже с помощью рывков катера. Когда самолет вытащили из воды, выяснилось, что покрытое кузбаслаком днище лодки приклеилось к ложу перекатной тележки, которое забыли смазать тавотом. Только 3 мая со второй попытки удалось поднять самолет в воздух. Заводские испытания проводил летчик-испытатель Б.Л. Бухгольц. Испытания прошли быстро, обошлось даже без различных доводок. Самолет показал хорошие летные данные, был устойчив в полете и на воде, легок в управлении.

МБР-2 был рекомендован в серию и принятию на вооружение. На совещании представителей ВВС и авиапромышленности неожиданно против запуска в серию высказался А.Н. Туполев. Вместо «этой деревяшки» он предложил свою цельнометаллическую летающую лодку МБР-2. По предложению начальника ЦАГИ Н.М. Харламова Г.М. Бериеву поручили разработать пассажирский вариант МБР-2, развернуть производство которого будет гораздо легче. Но затем в 1933 г. начальником ЦКБ становится С.В. Ильюшин, а Г.М. Бериев был назначен начальником бригады № 5 (морские самолеты). Вопрос о серийном выпуске МБР-2 был решен, определился и завод — № 39 в Таганроге. После устранения недостатков завод выпустил две серии для войсковых испытаний, а затем началось крупносерийное производство МБР-2, которое было прекращено во второй половине 1940 г. Первоначально строились машины с двигателем М-17, а затем с М-34 (всего было выпущено 1365 машин всех модификаций).

Разработанная для гражданской авиации модификация МП-1 долго служила в местах, где не было аэродромов. Экипаж П.Д. Осипенко на этом самолете установил несколько мировых рекордов в классе гидросамолетов. В строевые части МБР-2 начали поступать в 1934 г. В 1937— 1938 гг. летающие лодки Г.М. Бериева стали основными гидросамолетами морской авиации. МБР-2 участвовал в трех войнах: в августе 1938 г. в районе озера Хасан, в 1940 г. во время Финской войны и в Великой Отечественной войне. С первых дней эти самолеты включились в боевую работу и использовались круглосуточно, причем преимущественно на сухопутных театрах военных действий. Большие потери самолетов вскоре вынудили перейти к ночным бомбо-штурмовым ударам. После окончания войны завершилась боевая служба состарившихся МБР-2. Чуть больше они эксплуатировались в ГВФ.

Работа, учеба и мечты о небе

Уже в шестнадцать лет сын небогатых родителей Бериев работает учеником литейщика на заводе и параллельно учится в Тифлисском железнодорожном техническом училище. Но мечты о небе не оставляют его и в конечном счете приводят в Тифлисский политехнический институт, а затем – на авиационное отделение ленинградского Политеха. После окончания вуза в 1930 году Бериев приступает к работе по инженерно-конструкторскому профилю.

Нужно сказать, что 1920–1930 гг. – не лучшее время для гидроавиации. Несмотря на наличие государственного плана, отечественное производство гидросамолетов тормозилось отсутствием пригодных проектов и трудностями с материалами. В качестве временного решения гидросамолеты закупались за рубежом. Для разработки советских гидропланов в Москве и Ленинграде создаются конструкторские бюро по направлению гидроавиации. Однако к 1928 году ни одна из созданных ими моделей так и не была запущена в производство.

Для исправления ситуации приглашается французский авиаконструктор Поль Эме Ришар. Именно в ОКБ Ришара, получившее название Морское опытное самолетостроение Всесоюзного авиационного объединения (МОС ВАО), направляется выпускник Бериев. Здесь он осваивает расчеты самолета на прочность, работает над моторными установками, затем переводится помощником ведущего инженера в опытный цех. ОКБ разрабатывало проект торпедоносца открытого моря ТОМ-1. Он был построен в 1931 году, но в серию тоже не пошел, так как мало чем отличался от предыдущих поплавковых самолетов. Несмотря на неудачу, Бериев на практике освоил большой объем знаний, был ответственным за строительство испытательной базы в Севастополе.

Тактико-технические характеристики МБР-2

— Главный конструктор: Г. М. Бериев — Первый полёт: 3 мая 1932 года — Конец эксплуатации: 1946 год — Единиц произведено: 1 365, включая пассажирские варианты МП-1 и МП-1бис

Экипаж МБР-2

— 3 человека

Двигатель МБР-2

— ПД х 1, М-34Н — Мощность, л.с.: 830

Размеры МБР-2

— Размах крыла, м / площадь крыла, м2: 18,8 / 54,4 — Длина самолета / высота самолета, м: 13,5 / 5,36

Вес МБР-2

— Масса: максимальная взлетная / пустого, кг: 4424 / 3306 — Полной нагрузки, кг: 1117

Скорость МБР-2

— Максимальная скорость на высоте / у земли, км/ч: 234 / 224

Практический потолок МБР-2

— 7400 м

Дальность полета МБР-2

— 1230 км

Вооружение МБР-2

— 2×7,62-мм пулемета ШКАС — бомбы до 600 кг

История создания ракеты «Ярс»

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», по сути, является глубокой модернизацией ракетного комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М», разработки которого начались в Московском институте теплотехники (МИТ) в 1992 году под руководством главного конструктора Соломатина. Разработки легкой твердотопливной ракеты пятого поколения начались в СССР еще в конце 80-х и были поручены сразу двум крупнейшим ракетным центрам: днепропетровскому КБ «Южное» и МИТ. Итогом работы москвичей стала ракета РТ-2ПМ2 «Тополь-М» с моноблочной боевой частью. Существует информация, что в то же время шла работа и над ракетой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН). В 2009 году истек срок действия ограничений договора СВН-1, и Россия получила право создать новую ракету, несущую несколько боевых блоков. РС-24 «Ярс» отличается от «Тополя-М» только головной частью и более современной системой управления.

В мае 2007 года провели первый испытательный запуск новой ракеты Р-24, второй – состоялся в декабре того же года. Оба пуска были проведены с полигона «Плесецк» и оба они оказались успешными. Пуски производились с модернизированного комплекса «Тополь-М», что лишний раз доказывает высокую степень унификации этих систем. Третий запуск ракеты был произведен в начале 2008 года и также прошел успешно. Параметры и характеристики новой ракеты были жестко привязаны к техническим характеристикам комплекса «Тополь-М», различий между пусковыми комплексами этих ракет не существует. Это должно существенно удешевить производство. Часть экспертов отмечает сходство некоторых характеристик Р-24 «Ярс» и ракетного комплекса Р-30 «Булава«.

Удивление вызвало и малое количество испытательных пусков перед передачей ракеты в войска (если сравнивать с советскими временами). Однако, разработчики комплекса заявили, что новые ракеты проходят испытания по новой программе, с более активным использованием компьютерного моделирования, и это позволяет снизить количество физических пусков ракет до минимума. Такой подход экономически выгоден.

Изначально новые ракетные комплексы планировали развертывать с 2010 года. Те не менее, поставка РС-24 в РВСН началось еще в 2009 году. В 2010 году три новых ракетных комплекса получила 54-я гвардейская ракетная дивизия (Ивановская область), об этом заявил замминистра обороны Поповкин. В конце года на вооружение все той же дивизии поступил еще один дивизион РС-24 (три комплекса). В марте 2011 года было официально объявили, что МБР РС-24 встала на боевое дежурство. В 2012 году началось перевооружение новым ракетным комплексом Козельской и Новосибирской ракетных частей. На начало 2014 года на вооружении российских ракетных войск специального назначения состояли 33 ракеты РС-24, каждая из них имела по четыре боевых блока.

Баллистическая ракета РС-2 изготавливается на Воткинском машиностроительном заводе, а пусковая установка для мобильного комплекса серийно производится на волгоградском ПО «Баррикады».

Новая «Сатана»

К исходу второго десятилетия 21 века баллистическая ракета «Сармат» заменит «Воеводу» — «Сатану», которая выполняет задачу гаранта возмездия. В соответствие времена количество РС-20В превышало 3 сотни, сейчас их 52. На всех из них установлено 10 боевых частей, итого 520 боеголовок (по 750 килотонн тротилового эквивалента) – это почти третья часть всего морского и наземного стратегического оборонного потенциала.

Вес «Воеводы» — больше 200 тонн. Ядерный потенциал РФ обновляется, в 2015 году РВСН получат 500 новых комплектов других видов, но им придется производит другие задачи. Как правило, это мобильные установки, которые дежурят в оперативных районах.

«Сатана» страшна 2 своими важными возможностями: огромной разрушительной силой и способностью быстрого прохождения рубежей ПРО. Каждый такой носитель может превратить целый мегаполис с окрестностями и промышленный район в реактивную пустыню. Предполагается, что ракета «Сармат» заменит мощный в мире носитель приблизительно в момент его достижения 30-ти летнего возраста, что для МБР весьма почетно.

Испытания

Изготовление нового технического образца всегда подразумевает серьезный риск, но в случае успеха он полностью оправдывается.

Работа над этим проектом началась в 2009 году. КБ, после 2-х летних изысканий наконец-то приступило к испытаниям.

Вначале осени 2011 года окрестности космодрома Капустин ЯР пострадали от мощного взрыва. Ракета «Сармат», на которую возлагались серьезные надежды, через несколько минут после старта, рухнула на землю. Все дальнейшие пуски тоже, к сожалению, оказались неудачными.

Только через год произошел успешный запуск. В этот раз эксперты учли базовые показатели баллистики. Испытания показали, что жидкостная ракета «Сармат» способна преодолеть больше 11 000 км, при этом нести боевое отделение весом 4350 кг. Весной 2014 года Ю.Борисов (замминистр обороны) объявил о том, что все работы о разработки нового стратегического комплекса проходят плавно, по четко запланированному графику. Он считает, что новая ракета «Сармат» не будет иметь ограничений в направлении боевого использования, сможет поражать цели по траекториям, которые проходят через оба полюса планет

Это крайне важно, поскольку защищенные системы NATO не рассчитаны на подобную универсальность

Непредсказуемость

Все преимущества уникальной персонального управления боевых блоков разделяемой головной части окружаются бесполезными, если враг сможет уничтожить МБР до того как она выйдет на боевой курс. Ракета «Сармат» летит быстро, однако, ее траектория в любой момент может сойти с обычной предсказуемой дуги – параболы. Дополнительные маневровые двигатели меняют направление, высоту, скорость, а затем бортовая ЦЭВМ определяет новые показатели полета для выхода на цель. Такая непредсказуемость присуща и для других типов современных отечественных носителей ядерных зарядов. В результате она стала их «визитной карточкой» или ассиметричным ответом на попытки вероятного противника обеспечить собственную неуязвимость, которая бы позволяла нанести первый удар.