Призыв в армию

Понятие призыва определяется ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» № 53-ФЗ от 1998 года (в дальнейшем – закон №53-ФЗ) и Положением о призыве, утверждённом постановлением Правительства РФ №663 от 2006 года.

Согласно этим документам под призывом понимается комплекс мероприятий, направленный на обеспечение Вооружённых сил РФ личным составом.

Призыв включает в себя:

- Медицинское освидетельствование комиссией врачей-специалистов лиц, стоящих на воинском учёте.

- Заседание призывной комиссии.

- Явка призывников и направление их к месту службы.

Отсрочка от призыва

Не все желали идти служить в армию, мотивируя бедностью семьи, для которой потеря рабочих рук была равносильна смерти. Замена другим членом семьи была не всегда возможна. Поэтому иногда приходилось обращаться в суд, чтобы получить отсрочку или вовсе освобождение от воинской обязанности для конкретного юноши.

Воинская повинность отменялась для:

- Единственного сына у родителей,

- Единственный кормилец в семье,

- Юноша, у которого старший брат находится на военной службе или уже отбыл службу.

Посемейный список города Александровска, где указаны имена прошедших военную службу и получивших увольнительные свидетельства.

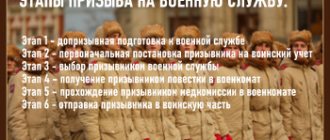

Каков алгоритм призыва в армию

Взаимодействие призывника с военкоматом и армией строится по следующей схеме:

- Постановка на учёт. Производится с 1 января по 31 марта того года, когда гражданину исполняется 17 лет. Призывник проходит первую медкомиссию, которая сразу же может признать его негодным или дать отсрочку. По результатам на руки выдают приписное, с которым в дальнейшем придётся обращаться в военкомат.

- Прохождение призывной комиссии. По достижении 18 полных лет призывник вновь проходит медосвидетельствование, и призывная комиссия решает, будет ли он служить, а если да – то где. Комиссии работают дважды в год в сроки, определённые законом №53-ФЗ.

- Явка на сборный пункт и направление в часть.

- Прохождение начальной подготовки и присяга. После этого призывник становится «полноценным» солдатом и может направляться для решения боевых задач. В частности, только после присяги ему выдаётся закреплённое за ним оружие.

Кто нес воинскую повинность

Призыву на воинскую службу подлежали лица мужского пола по исполнении 21 года. Сословия крестьян и мещан несли эту повинность. Грамотным юношам, владевшим чтением и письмом, в конце 19 века давались льготы, по которым срок службы сокращался с 6 лет до 4.

Каждая семья имела право заменить призывника на другого сына. Подобные послабления были введены из-за экономических соображений: нужно было оказать поддержку крестьянским хозяйствами.

Приказ Причту Сетваговской церкви Новогрудского уезда, Минской губернии, 1910 год. В необходимости приступить с 1 наступающего марта к составлению призывного списка на 1910 год, Волостное Правление просит выслать ему к этому времени копию метрических частей на лиц, подлежащих отбытию воинской повинности в текущем году.

Жители Российской империи, относящие к малым народностям и другим народам, не несли воинскую повинность. Со второй половины 1880-х годов им было позволено служить на особых условиях.

Сроки призыва

Согласно ст.25 закона № 53-ФЗ, призыв в армию осуществляется дважды в год – весной и осенью.

Весенний

Основной весенний призыв проходит в срок с 1 апреля по 15 июля текущего года. Однако есть исключения:

- Для жителей Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля.

- Для граждан, работающих в сельском хозяйстве и занятых на посеве или уборки весеннего призыва нет вообще – их призывают только осенью.

- Для педагогических работников – с 1 мая по 15 июля. Осеннего призыва для них нет.

Осенний

Осенний призыв производится с 1 октября по 31 декабря. Исключением являются:

- Жители Крайнего Севера –их призывают с 1 ноября по 31 декабря.

- Сельские жители, занятые на полевых работах – 15 октября по 31 декабря.

Срок службы

Продолжительность службы по призыву определяется ст. 38 закона №53-ФЗ. Согласно п. «д» ч. 1 этой статьи срочники после 2007 года служат 12 месяцев. Различия для армии и флота больше нет, как нет больше и призыва «пиджаков» – офицеров, прошедших подготовку на военных кафедрах гражданских ВУЗов.

Сроки же службы по первому контракту различаются:

- Для солдат, матросов, сержантов и старшин – по выбору военнослужащего 2 или 3 года.

- С иностранцами, служащим в звании вплоть до старшины – на 5 лет.

- Для служащих на должности, где требуется звание прапорщика, мичмана или офицера – на 5 лет.

- Для курсантов военных ВУЗов – время обучения плюс 5 лет после выпуска.

- Для курантов военных училищ, готовящих среднее звено специалистов – время обучения плюс 3 года (в отдельных случаях – 5 лет).

- Для отучившегося на военной кафедре и поступающему служить на офицерскую должность – 3 года либо 5 лет (с 31 января 2022 года – только 5 лет).

В дальнейшем военнослужащий может по своему выбору заключить новый контракт на срок от 1 года до 10 лет. Также допускается и бессрочный контракт – вплоть до достижения предельного возраста. Однако это касается только граждан РФ: иностранец заключить второй контракт не может (однако, если у него есть разрешение на пребывание (РВП), полученное в армии, он может претендовать на получение гражданства).

Льготы

Существовали льготы для грамотных:

- Имеющие начальное образование срок служили 4 года.

- Закончившие городскую школу – 3 года.

- Окончившие гимназию проходили службу до 1,5 лет.

- высшее образование позволяло служить до полугода.

- Окончившие и годные к службе зачислялись в ополчение, в котором пребывали до 43 лет.

Именной список военнообязанных рабочих и служащих города Александровска, получивших отсрочку от призыва на военную службу, 1916 год

Что будет за неявку в военкомат по повестке

В том случае, если призывник получит повестку, но не явится по ней в военкомат, его ждёт ответственность по закону.

Административная ответственность

Административная ответственность наступает в соответствии со ст. 21.5 КоАП РФ. Эта статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Штраф назначается за следующие действия:

- Неявка по повестке в военкомат.

- Неявка для постановки на учёт или снятия с него.

- Не сообщение в военкомат о выезде в другое муниципальное образование на срок более 3 месяцев.

- Не сообщение о выезде за рубеж более чем на полгода.

- Не сообщение об изменении места проживания, работы или учёбы.

Отдельно предусмотрена ответственность за уклонение от прохождения медкомиссии. Согласно ст. 21.6 КоАП РФ, будет назначен штраф в той же сумме.

Уголовная ответственность

В том случае, если призывник не просто не является по повестке, а злостно уклоняется от призыва и прохождения службы, его ждёт ответственность по ст. 328 УК РФ.

Здесь наказанием будет ряд мер – от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на 2 года.

Эта статья применяется с учётом требований, высказанных Пленумом ВС РФ в постановлении №3 от 2008 года. В частности, к ответственности могут быть привлечены только мужчины и только в возрасте до 27 лет.

Но если на следствии выяснится, что гражданин, которому уже исполнилось 27 лет, ранее уклонялся – срок ответственности продлевается до истечения давности, то есть на 2 года.

Кроме того, суд при рассмотрении дела должен установить, пытался ли призывник именно уклониться. Для этого требуется, чтобы он не явился по повестке минимум два раза (при однократной неявке наступает только административная ответственность).

Также уклонением считается симуляция болезни, умышленное самокалеченье, подделка документов, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва.

Процедура определения рода войск для призывника

При распределении призванных на службу граждан по конкретным родам войск и частям, учитываются следующие факторы:

- Категория годности. К примеру, призывника с категорией Б4 никогда не возьмут служить в ВДВ.

- Физические данные. В некоторых родах войск есть свои ограничения для личного состава. К примеру, для службы в танковых войсках есть верхний предел роста – 1 м 75 см. Даже абсолютно здорового, но более рослого призывника служить в танковую часть не направят. Причина – ограниченный объём боевого отделения.

- Спортивная и военно-прикладная допризывная подготовка.

- Потребность войск в личном составе. ГОМУ (Главное организационно-мобилизационное управление) ВС РФ и ОМУ конкретного военного округа ведут списки, в которых указываются, какие части в каком количестве призывников нуждаются в этом периоде. Списки доводятся до работников областных военкоматов, которые ведут учёт.

Кроме того Инструкция, утверждённая приказом Министра обороны РФ №400 от 2007 года, требует, чтобы учитывались следующие факторы:

- Призываемые братья-близнецы, по возможности, направляются в одну часть.

- Призывники с Дальнего Востока, подходящие для флота, направляются на Тихоокеанский флот, жители Мурманской и Архангельской области – на Северный, а уроженцы Калинграда и окрестностей – на Балтийский.

- Граждане, до призыва окончившие гражданские училища речного или морского транспорта, направляются на службу преимущественно на ВМФ.

- Граждане, имеющие детей или больных и пожилых родителей, по возможности направляются для службы в части, расположенные в том же субъекте РФ.

- Гражданин, имеющий сложную ВУС, полученную «на гражданке», имеет право сам выбирать, где именно он хочет служить.

В целом и Инструкция, и закон № 53-ФЗ требуют, чтобы распределение происходило с учётом как направленной в облвоенкомат разнарядки из ГОМУ ВС РФ, так и личных данных призывника.

Какие личные вещи призывник может взять с собой

Прибыв в часть, новобранец становится на полное довольствие армии. Поэтому с собой ему рекомендуется брать минимум вещей:

- Продукты питания на несколько дней и запас питья минимум на сутки (только в пластиковой таре).

- Верхняя одежда по сезону. После начала службы она либо останется на хранении в части, либо солдат сможет её отправить домой посылкой.

- Две-три смены нательного белья и носков.

- Средства личной гигиены: бритва, зубная щётка с пастой, мыло (обязательно в мыльнице), расчёска, полотенце.

- Туалетная бумага или бумажные салфетки (не обязательно, но рекомендуется).

- Пластыри и бинты: как правило, новобранцы в армейской обуви натирают мозоли.

- Чёрный крем для обуви и щётка.

- Набор ниток с иголками. Нитки должны быть уставных цветов, то есть чёрные, зелёные и белые. Белых потребуется больше всего.

- Конверты и бумага для писем (марки не требуются), шариковые ручки с запасными стержнями, простые карандаши.

- Книги и журналы брать и хранить разрешено, но, как правило, во время службы солдату читать некогда.

- Для курящих – сигареты, желательно – с запасом. Табачное довольствие в армии отменили ещё в 2013 году.

- Деньги. Большие суммы брать не стоит, но 4-5 тысяч мелкими купюрами при себе иметь стоит.

- Сотовый телефон. Однако он должен быть без камеры (любая несанкционированная съёмка в части запрещена) и без возможности выхода в интернет.

- Паста ГОИ и кусочек фетра или войлока – пригодится в части для полировки бляхи ремня и пуговиц.

- Наручные часы (желательно дешёвые).

- Как ни странно, в армию разрешено брать с собой музыкальные инструменты – в частности, гитары. Однако делать это не рекомендуется: как правило, гитары в клубах частей гитары уже имеются.

Что брать запрещено:

- Дезодоранты и парфюмерию в баллончиках (шариковые – разрешено).

- Медикаменты (за исключением простейших – типа зелёнки, йода или медпластырей). Все лекарства военнослужащий может получать только в медчасти.

- Любой алкоголь.

- Аппаратура для фото-, видео- и звукозаписи.

- Колюще-режущие предметы, которые можно использовать в качестве оружия. К их числу относятся даже маникюрные ножницы – вместо них лучше взять дешёвые щипчики.

- Ювелирные изделия и украшения. Исключением может быть только нательный крестик или ладанка для верующих.

Пригодится ли военный билет в будущем

После того, как срок службы закончился, отслуживший солдат получает на руки военный билет, который до этого времени хранится в части.

Но где может потребоваться этот документ в дальнейшем?

Военный билет может предъявляться в следующих случаях:

- При трудоустройстве. ТК РФ требует, чтобы работодатели отчитывались о наличии у них военнообязанных сотрудников.

- При оформлении загранпаспорта.

- При регистрации по новому месту проживания (это не обязательно, но, как правило, его требуют предъявить).

- При прохождении медкомиссии для получения водительских прав. Это тоже не обязательно, однако сильно упрощает общение с психиатром и служит дополнительным подтверждением здоровья.

- При получении кредита в некоторых банках. Факт, что гражданин уже прошёл службу либо не будет призван по состоянию здоровья положительно влияет на решение по кредиту.

Варианты получить военный билет без армии

Многие юноши не готовы по различным причинам провести год, изучая воинские дисциплины, проживая в казарменных условиях, подвергаясь физическим нагрузкам, беспрекословно подчиняясь приказам.

Зная о необходимости получения «военника», являющегося документом, без которого в дальнейшем возникнут трудности при трудоустройстве, сложности с законом, нередко парни рассматривают разные способы стать обладателем корочки:

- Существует возможность исполнения воинской обязанности, доказав право на альтернативную службу, но список граждан попадающих под категории лиц, которые могут пройти АГС ограничен.

- Попытки симулировать, купить документ, вручить взятку или поверить мошенникам, обещающим «сделать военник» всегда заканчиваются не лучшим образом. Используя незаконные методы, призывник рискует бесполезно потратить средства, время, потерять свободу.

- Надежным вариантом избежать предстоящей армии остается обнаруженный диагноз, не позволяющий проходить службу. Чтобы аргументировать жалобы на здоровье, придется заранее запастись пакетом документов: справками, результатами обследований, выписками.

Собрать документацию, гарантирующую освобождение от повинности, правильно провести себя на медицинском освидетельствовании, заседании, когда выносится окончательный вердикт, способен не каждый молодой человек, поэтому стоит воспользоваться помощью специалистов.

Медкомиссия для призывников

Каждый гражданин, состоящий на военном учёте, обязан пройти медицинскую комиссию. В неё должны входить врачи как минимум следующих специальностей:

- Терапевт.

- Хирург.

- Невропатолог.

- Психиатр.

- ЛОР.

- Окулист.

- Стоматолог.

При необходимости могут быть включены и другие специалисты.

Категории годности

По результатам обследования призывников на медкомиссии они делятся на несколько категорий в зависимости от состояния их здоровья:

- «А» – абсолютная годность. Призывник с этой категорией не только не имеет никаких текущих заболеваний, но никогда в прошлом не болел, либо выздоровел безо всяких последствий. Эта категория открывает дорогу к любым видам службы вплоть до элитных частей с жёстким отбором по здоровью (морская пехота, ВДВ, подводные части ВМФ и т. п.).

- «Б» – годен с незначительными ограничениями. Обнаружены некоторые заболевания, не препятствующие службе, но налагающие определённые ограничения на возможный выбор рода войск.

- «В» – ограниченная годность. Это значит, что у призывника достаточно серьёзные проблемы со здоровьем, и проходить службу он может только в крайнем случае. В мирное время призывники с этой категорией зачисляются сразу же в запас, а во время военной мобилизации должны призываться в основном в тыловые подразделения и части 2 очереди. ВУС таким призывникам присваивают по их гражданской специальности (например, если имеют права – записывают водителем автотранспорта).

- «Г» – временная отсрочка. Обнаружены серьёзные проблемы со здоровьем, но призывник имеет шанс на излечение. Кроме того, такая категория присваивается студентам ВУЗов на период обучения. Отсрочка даётся на срок не менее 6 месяцев, и по итогам повторного переосвидетельствования человека либо призывают, присвоив категории «А» или «Б», либо списывают в запас по категории «В» (например, если последствия для здоровья оказались необратимыми).

- «Д» – абсолютная негодность даже в военное время. Означает, что состояние здоровья у призывника таково, что служить он уже не может. С категорией «Д» человек обычно освобождается от воинского учёта и в резерв не записывается. Исключением являются военнослужащие, которые уже приняли присягу и получили категорию «Д» из-за ранения или травмы во время службы: они продолжают числиться в резерве и могут быть призваны во время войны для службы в частях 2 очереди.

Кроме категорий, для «А» и «Б» есть и показатели-подкатегории, указывающие на возможное предназначение призывника во время службы. Их четыре для каждой категории, по мере увеличения номера общая годность снижается: если с «А1» можно служить где угодно, то «А4» означает, что есть ограничения на допустимую нагрузку. Аналогично и с «Б»: с Б1 могут взять даже в десантно-штурмовую бригаду, а с Б4 служить придётся разве что в частях связи или в обслуживании и охране ракетных комплексов и других военных сооружений.

Отсрочка

Отсрочка от службы предоставляется по нескольким основаниям:

- По состоянию здоровья (с присвоением категории «Г»). По этому основанию отсрочку дают на срок от 6 месяцев до 1 года, после чего призывник снова проходит медкомиссию.

- По семейным обстоятельствам. В частности, не призывают на службу людей, ухаживающих за родственниками-инвалидами, в одиночку воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, опекает несовершеннолетних брата или сестру, имеет двух и более детей либо ребёнка-инвалида и т. д.

- В связи со службой в других военизированных организациях. Не подлежат призыву лица, поступившие на службу в полицию и другие подразделения МВД, ФСИН, пожарная охрана МЧС и т. д.

- В связи с получением высшего или среднего образования – до окончания обучения. Отсрочка этого типа даётся один раз. Единственное исключение – если призывник сначала получил отсрочку на время получения среднего образования, а затем поступил в ВУЗ.

- По иным основаниям. В частности, призыву не подлежат граждане, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу. В этом случае гражданин не призывается до момента снятия судимости.

Освобождение

Полностью от службы освобождаются призывники по следующим основаниям:

- Призванные на медкомиссии полностью негодными (категория «Д») или ограниченно годными (категория «В»). Первые не призываются вообще и не состоят в резерве, вторые освобождаются от службы в мирное время.

- Уже прошедшие военную службу как в РФ, так и в другом государстве, если с этой страной есть соответствующий международный договор. В частности, служба в армии любой из стран СНГ освобождает от призыва в России. В этом случае призывнику надо предоставить в военкомат подтверждающие документы, переведённые на русский язык (или изначально оформленные на русском – например, если служил в Беларуси) и заверенные нотариусом.

- Имеющие учёную степень.

- Имеющие звание офицера запаса. Как правило, это студенты ВУЗов, где имеется военная кафедра.

- Сыновья или братья военнослужащих, погибших при исполнении. Такие люди по общим основаниям не призываются, но могут пойти служить добровольно.

Правовые основы воинской обязанности

На прошлом уроке мы с вами говорили о Вооружённых Силах Российской Федерации. Давайте вспомним, что созданы они были 7 января 1992 года на основе бывших Вооружённых Сил СССР, дислоцировавшиеся на территории РСФСР, а также группировки войск и сил флота за пределами России.

Напомним, что Вооружённые Силы Российской Федерации

— государственная военная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. Они предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооружённой защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами РФ.

Главной задачей укрепления

обороны является придание качественно нового облика Вооружённым Силам Российской Федерации с сохранением потенциала стратегических ядерных сил за счёт совершенствования организационно-штатной структуры, системы территориального базирования войск, внедрения новых видов вооружения и военной техники, совершенствования оперативной и боевой подготовки.

Модернизация Российской армии

затрагивает систему комплектования, обязательную и добровольную подготовку молодёжи к военной службе, повышение качества подготовки резервистов и престижа военной службы.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет структуру и содержание воинской обязанности.

Воинская обязанность —

это установленный законом долг граждан нести службу в рядах Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны.

Структура воинской обязанности предусматривает:

· воинский учёт граждан,

· обязательную подготовку к военной службе,

· призыв на военную службу,

· прохождение военной службы по призыву,

· пребывание в запасе,

· призыв на военные сборы и их прохождение в период пребывания в запасе.

Постановку граждан на воинский учёт

регламентируют Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и другие законы и подзаконные акты.

Воинский учёт

— это составная часть воинской обязанности граждан. Воинскому учёту в Российской Федерации подлежат все граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также военнообязанные по месту жительства.

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан мужского пола осуществляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет. Первоначальную постановку на воинский учёт осуществляет специальная комиссия по постановке граждан на воинский учёт, создаваемая в районе, городе или другом административном образовании.

Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждениях, возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на воинский учёт. Если граждане, подлежащие постановке на воинский учёт, не работают и не учатся, они при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства для первоначальной постановки на воинский учёт.

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан женского пола после получения ими военно-учётной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской Федерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного года.

Комиссия по постановке граждан на воинский учёт обязана организовать медицинское освидетельствование граждан, определить их годность к военной службе по состоянию здоровья, провести мероприятия по профессиональному психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке по военно-учётным специальностям и принять решение о постановке гражданина на воинский учёт либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к военной службе, или вопрос об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного негодным к военной службе.

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учёт проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог и, в случае необходимости, врачи других специальностей.

Врач-специалист по результатам освидетельствования гражданина при первоначальной постановке на воинский учёт даёт заключение о его годности к военной службе по категориям (А, Б, В, Г, Д).

После выполнения всех мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский учёт, председатель комиссии (или по его поручению секретарь комиссии) обязан объявить гражданам решение комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учёту.

Отметим, что все граждане Российской Федерации обязаны состоять на воинском учёте.

Исключение составляют граждане:

· освобождённые от исполнения воинских обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;

· проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;

· отбывающие наказание в виде лишения свободы;

· женского пола, не имеющие военно-учётной специальности (военно-учётная специальность

— это категория воинского учёта, указывающая военную специальность, полученную при окончании определенного образовательного учреждения);

· и постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

Лица, которые не попадают в данный перечень, обязаны:

· состоять на воинском учёте по месту жительства или пребывания;

· являться по вызову (повестке) в военный комиссариат в установленные время и место;

· сообщать в военный комиссариат об изменениях семейного положения, образования, места работы, учёбы и жительства;

· сняться с воинского учёта при переезде на новое место жительства или место временного пребывания, а также при выезде из страны на срок более 6 месяцев;

· встать на воинский учёт по новому месту жительства, месту временного пребывания или по возвращении в страну;

· при увольнении с военной службы встать на воинский учёт по месту жительства;

· бережно хранить военный билет, своевременно заявлять о его утрате.

Воинский учёт призван определить возможности государства по обеспечению комплектования Вооружённых Сил личным составом. При этом закон устанавливает административную ответственность гражданина, не явившегося по вызову военного комиссариата без уважительных причин.

История нашего Отечества свидетельствует, что необходимость обороны государства, защита интересов России постоянно выдвигали требования по совершенствованию системы комплектования Вооружённых Сил личным составом с учётом возможностей страны по народонаселению.

Система комплектования войск складывалась постепенно. Первые летописные упоминания о военной организации древних славян встречаются в трудах византийских историков VI века. В те времена войска славянских племенных союзов представляли из себя ополчения, состоявшие из всех взрослых мужчин племени.

Приученные одной рукой держать соху, другой меч, чтобы не стать жертвой нападения многочисленных врагов, славяне быстро освоили военное дело. Если вначале византийские историки писали, что славяне «не признают военного строя, не способны сражаться в правильной битве», то уже через некоторое время они же с уважением напишут, что теперь славяне имеют «много оружия и обучены воевать более, чем ромеи (византийцы)».

По мере дальнейшего развития военное ремесло становится профессиональным делом, занятием слуг и приближенных князя. Уже в конце VII) века военная организация древних славян включала княжеские дружины и народное ополчение. Княжеские дружины, состоявшие из специально вооружённых людей, были немногочисленными — до 400 воинов. Это были сильные, храбрые, хорошо обученные профессиональные воины, связанные с князем личным договором службы и верности. Дружина являлась постоянным ядром войска и главной опорой князя. Во время больших военных походов или отражения нападения внешних врагов князья собирали ополчение из горожан и крестьян. Когда князь объявлял народу о походе, в него, как правило, уходил отец со старшими сыновьями, сколько бы их ни было, а младший (но уже взрослый) оставался дома для охраны семейства. Ратники ополчения — «вои» выступали в поход со своим оружием.

На прошлом уроке мы упоминали о том, что с целью усиления военной мощи Российского государства в середине XVI века правительство Ивана Грозного провело военную реформу, в результате которой была упорядочена служба дворян и создано стрелецкое войско.

А под руководством Петра Великого были проведены военные реформы, превратившие русскую армию и флот в регулярные вооружённые силы. Постепенно складывалась и единая система комплектования войск. В 1705 году указом Петра первого получила законодательное закрепление рекрутская воинская повинность. А служба в армии и на флоте была пожизненной.

Но поражение в Крымской (Восточной) войне показало военную отсталость России от европейских стран и необходимость коренных преобразований. Реформы вооружённых сил России осуществлялись под руководством военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина.

Так в 1874 году был утверждён «Устав о воинской повинности». Вместо устаревших рекрутских наборов вводится всесословная воинская повинность. Все мужчины, достигшие двадцатилетнего возраста, независимо от социального положения, подлежали призыву в вооружённые силы. Значительно сокращается срок действительной военной службы: для рядовых в сухопутных войсках — до 5 лет, на флоте — до 7 лет. От военной службы освобождались служители религиозного культа, врачи, преподаватели.

А в 1977 году в Конституцию СССР была введена статья 31, которая определяла, что «защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа. В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооружённые Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность».

Таким образом, исторически сложилась система воинского учёта всех граждан России, которые в случае необходимости могут быть призваны в ряды вооружённых сил, чтобы с оружием в руках защищать своё Отечество.

Комплектование Вооружённых Сил Российской Федерации на современном этапе развития науки и техники требует высококвалифицированных военных специалистов, способных эффективно и умело управлять оружием и военной техникой в сложных условиях. За такой короткий период обязательной военной службы по призыву (один год) довольно трудно подготовить высококлассных специалистов из солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву. Поэтому военная служба по контракту является одним из перспективных направлений модернизации современной армии.

Военная служба по контракту

представляет собой добровольный акт (решение и необходимые действия) гражданина России по поступлению на военную службу. Гражданин России заключает контракт, в котором закрепляются условия военной службы гражданина, его права и обязанности, срок действия контракта.

Поступление на военную службу по контракту начинается с подачи военному комиссару заявления и других необходимых документов. Первый контракт о прохождении военной службы могут заключать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет. Контракт предусматривает соблюдение социальных прав не только самого военнослужащего, но и членов его семьи.

Одной из наиболее важной особенностей военной службы является приведение к Военной присяге

.

Её текст утверждён Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»:

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации.

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

Граждан, поступивших на военную службу, приводят к Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым знаменем воинской части.

Интересно, что впервые ритуал принятия клятвы на верность был закреплён в русском воинском «Уставе ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки…». Согласно этому документу, военный человек должен приносить присягу, «верно служить и всем в послушании и покорении быть».

Таким образом, Военная присяга — важный этап в жизни каждого военнослужащего, потому что до её принятия он не может привлекаться к выполнению боевых задач: участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой и караульной службы. За ним не могут быть закреплены оружие и боевая техника. После принятия Военной присяги на военнослужащего в полном объёме возлагаются служебные обязанности — он принимает на себя почётную обязанность защищать свою Родину и свой народ.