Главная » Альтернативное кораблестроение — Флоты которых не было » Крейсера советского флота: 1920-1970

Альтернативное кораблестроение — Флоты которых не былоАльтернативное кораблестроение — Флоты которых не было

admin 04.08.2019 3370

13

в Избранноев Избранномиз Избранного 9

“…Вытирая тыльной стороной ладони кровь, текущую из рассеченной брови, политофицер Шкрофский пробирался по узким мрачным коридорам “Железного Кулака”. Он осознавал, что крейсер обречен – что он сам обречен, если останется на тонущем корабле. Но все это не имело для Шкрофского уже никакого значения. Все его существо было обращено лишь на одну цель: добраться до резервного ракетного поста в кормовой части и запустить смертоносную “Лезгинку” в сторону Великобритании. Самолет-снаряд справится – в этом политофицер был уверен. И тогда он, Шкрофский, будет наконец-то отомщен…

…Пожар, вызванный второй британской ракетой, добрался до погребов артиллерийских башен, и в ужасающей вспышке дымного пламени, “Железный Кулак” раскололся пополам и исчез в волнах…”

Новеллизация фантастического фильма “Железный Кулак”, BBC, 1965.

Начало:

В 1922 году положение дел с крейсерами в молодом флоте Советской России нельзя было назвать даже аховым: оно было вообще никаким. Советский флот попросту не имел в своем составе ни единого турбинного крейсера современного типа. Все крейсерские силы Балтийского Флота насчитывали пять устаревших броненосных[1] и три бронепалубных крейсера[2], значительная часть из которых была заложена еще в прошлом веке. Боевая ценность их была в лучшем случае чрезвычайно ограничена.

На других театрах дела обстояли еще хуже. Единственным пережившим интервенцию и гражданскую войну крейсером на Черном Море был неисправный “Память Меркурия”, забытый Врангелем в Севастополе. На Северном Ледовитом Океане имелись возвращенные англичанами “Варяг” и “Аскольд” и с некоторой натяжкой претендовавший на звание броненосного крейсера архаичный “Пересвет”. В довершение всего, абсолютно все наличествующие крейсера были в той или иной степени неисправны.

Тем не менее, выбирать не приходилось, и РККФ пришлось в 1922 году начинать с того, что есть.

В 1923-1927 году был проведен капитальный ремонт броненосных крейсеров “Рюрик” (“Профинтерн”) и “Баян”, причем для ремонта последнего был частично разобран однотипный “Адмирал Макаров”. Хотя оба крейсера были устаревшими, они, тем не менее, еще были достаточно пригодны для вспомогательной службы. “Профинтерн”, переклассифицированный в линкоры 2-го класса, был включен в состав Второй Линейной Эскадры вместе с двумя броненосцами класса “Андрей Первозванный”. Отремонтированный “Баян” был в 1924 году переведен на Северный Ледовитый Океан – пугать норвежских браконьеров[3].

Бронепалубные крейсера (исключая “Аврору”) были почти все списаны и сданы на лом в 1922-1923 годах. Исключением стал крейсер “Богатырь”.

Сохраненный как опытовое судно и плавбаза, “Богатырь” в 1927-1928 годах был разоружен и впоследствии – переделан в гидроавианосец. На крейсере демонтировали башни, и взамен установили в кормовой части надпалубный ангар, краны и купленную в Германии стартовую катапульту. Авиагруппа корабля составляла пять летающих лодок: еще три могли храниться на крыше ангара. Благодаря сравнительно высокой скорости (23 узла), гидроавианосец, получивший название “Красный Богатырь” мог эффективно взаимодействовать с линкорами типа “Севастополь”, осуществляя морскую разведку и артиллерийское целеуказание.

Остальные старые корабли были определены к отправке на металлолом. Неожиданно, в 1922 году вмешалась международная политика. В 1923 году, правительство Гоминьданя в Китае, лихорадочно изыскивая средства для усиления своего флота[4], выкупило за 500000 долларов броненосный крейсер “Россия” и бронепалубный крейсер “Аскольд”. СССР, не состоявший на тот момент в Лиге Наций не был связан эмбарго на поставку вооружений, а предложенная цена все же была выше, чем стоимость кораблей как металлолом.

На стапелях Петрограда и Николаева стояли в различной степени готовности шесть легких крейсеров типа “Светлана”. В 1923 году два из них – “Адмирал Нахимов” и “Светлана”, находившиеся в наивысшей степени готовности – было решено достроить по первоначальному проекту, с незначительными изменениями, вызванными опытом прошедшей мировой войны. Под обозначениями, соответственно, “Красный Крым” и “Червона Украина”, эти крейсера вступили в строй в 1927-1928 годах.

Советские адмиралы отлично понимали, что достройка по исходному проекту заложенных еще до войны кораблей не снимает проблемы, а лишь несколько смягчает ее остроту. На фоне быстроходным тяжелых крейсеров с 203-миллиметровой артиллерией, поступивших на вооружение ведущих морских держав во второй половине 1920-ых, достроенные “Светланы”, с их 30-узловым ходом и вооружением из пятнадцати 130-миллиметровых орудий смотрелись попросту жалко. И все же приходилось и дальше работать именно с ними: тяжелое экономическое положение СССР и доминирующая тогда доктрина “малого флота” практически не давали возможности получить средства на закладку новых крейсеров.

В 1927 году внимание конструкторов было обращено на недостроенный крейсер “Адмирал Лазарев”.

Этот крейсер было решено достроить по кардинально переработанному проекту. Инженеры учли главный недостаток легких крейсеров типа “Светлана” – слабое вооружение – и попытались его компенсировать, установив на новый крейсер новейшие 180-миллиметровые орудия БК-1, в четырех одноорудийных башнях.

Проект был успешен только частично. Хотя 180-миллиметровые 60-калиберные пушки обладали отличными баллистическими характеристиками, стволы их были сильнейшим образом перефорсированы и быстро выгорали. Да и сами орудийные башни страдали массой недостатков. В результате, от идеи перевооружения недостроенных “Светлан” на 180-миллиметровые орудия пришлось отказаться.

Сравнительная неудача “Красного Кавказа”, тем не менее, не остановила инженерного поиска. В программу кораблестроения 1929 года была включена достройка еще одного корабля класса “Светлана” – крейсера “Адмирал Бутаков”, стоявшего у достроечной стенки Путиловского Завода. Первоначально его также собирались вооружить 180-миллиметровыми орудиями, но ввиду возникших сомнений было решено пересмотреть состав вооружения.

Переименованный в “Красный Урал”, новый крейсер был вооружен в качестве главного калибра восемью 152-миллиметровыми 50-калиберными орудиями образца 1908 года, снятыми с мониторов типа “Шквал”. Эти довольно мощные пушки стреляли на расстояние до 17300 метров при темпе четыре выстрела в минуту, а главное – были вполне надежны.

Удалось также учесть и ряд других недостатков предшествующего проекта. Так, была увеличена высота борта в носовой части, что улучшило мореходность корабля. Более рационально была расположена вспомогательная артиллерия. Новый крейсер вступил в строй в 1934 году.

Судьба еще двух “Светлан” – “Адмирала Спиридова” и “Адмирала Грейга”, долгое время оставалась неопределенной. Эти корабли были остановлены постройкой в наименьшей степени готовности, и контрагентские работы по ним были завершены лишь частично. В 1920-ых рассматривался даже план переделки недостроенных крейсеров в танкеры! С большим трудом флоту удалось доказать, что подобная “конверсия” попросту не сможет быть эффективной из-за узких, с малыми внутренними объемами корпусов кораблей.

В результате, в 1929 году было принято решение достроить эти корабли как крейсера-минные заградители. Вооружение крейсеров сократили до шести 130-миллиметровых орудий, взамен установив в кормовой части под палубой прикрытые противопульным бронированием рельсы для 180 мин. Еще 100 мин могло быть дополнительно принято на верхнюю палубу. Непосредственно перед вступлением в строй, на крейсерах дополнительно установили восемь 76-миллиметровых зениток и четыре зенитных автомата (в 1937 сменены на восемь 100-миллиметровых зениток и шесть 45-мм автоматов), тем самым придав им возможность служить в качестве кораблей ПВО при эскадре. Под именами “Начдив Котовский” и “Начдив Щорс”, эти крейсера вступили в строй в 1933 году.

Боевые корабли. Крейсера. «К» — значит «очень плохо»

Ждали? Знаю, ждали. В комментариях писали. Что же, пришло время поговорить о, наверное, самых бесполезных кораблях класса легких крейсеров Второй мировой войны. Это достойные соперники советским крейсерам, простоявшим в портах (за редчайшим, типа «Красного Кавказа», исключением) всю войну. Только эти корабли что-то такое пытались делать, но…

Если по справедливости, то легкие крейсера типа «К» сделали все, что могли, для выполнения поставленных задач. Другой вопрос, что могли они чуть больше, чем ничего.

Но – как всегда, по порядку.

«Эмден»

Вот крейсер, который стал причиной постройки кораблей нового типа. Уже тогда, когда он был построен, в 1925 году, немецким флотским командирам стало понятно, что крейсер «не торт» и устарел еще на стапеле. Единственное, чем более-менее обладал корабль, это скорость. Все остальное нуждалось в улучшениях. В особенности вооружение и бронирование.

И пока достраивался «Эмден», кстати, первый крупный немецкий корабль послевоенного периода, конструкторов посадили за разработку крейсера, который должен будет заменить «Эмден». Более быстрый, более сильный и вообще. Главное – не выходя за ограничение в 6 000 тонн, которое действовало для Германии по условиям Версальского договора.

Понятно, что чудес не бывает, а потому чем-то да придется жертвовать.

Но немцы не были бы немцами, если бы не проявили чудеса в плане инженерных решений. Понятно, что единственным действием, которое позволяло бы решить все проблемы, стало бы наплевательство на условия Версальского договора и постройка корабля в условиях отсутствия ограничений по тоннажу. Однако такого пока Германии никто сделать бы не позволил (1925 год – не 1933-й), пришлось выкручиваться как умели.

А сумели немцы много.

Во-первых, «слегка» завысили-таки тоннаж корабля. На чуть-чуть, до 6 750 метрических тонн.

Во-вторых, в жертву принесли дальность плавания. 7 300 миль на крейсерском ходу в 17 узлов – это в сравнении с британскими легкими крейсерами, запросто выдававшими вдвое большую дальность, выглядело не очень весомо.

Однако немецкие конструкторы смогли предложить весьма интересный ход для увеличения дальности плавания: между валами гребных винтов они сумели разместить два дизеля экономического хода.

Оригинально, но не очень действенно. Под дизелями корабль развивал всего 10,5 узлов. Кроме того, крейсер мог идти или на дизелях, или на котлах. Плюс существовала потребность в двух видах топлива: нефть для котлов и соляр для дизелей. Увы, но дизеля на тяжелой нефти не работают, равно как котлам солярка тоже не по вкусу.

Потому дальность плавания под дизелями с полной заправкой в 18 000 миль осталось теоретическим параметром. Это если все емкости залить соляром. Но это тоже не решение, согласитесь. Все-таки крейсер, а не сухогруз. Тем более что догнать корабль на такой скорости мог бы любой, даже британский линкор. Нормальной считалась заправка из 1200 т нефти и 150 т соляра.

Плюс большой проблемой стал процесс переключения с одной силовой установки на другую. Подключение дизелей вместо турбин занимало несколько минут, но когда требовалось совершить обратный переход, требовалась юстировка валов гребных винтов относительно турбин. И разгон турбин на рабочую мощность занимал еще какое-то количество времени. В общем, использование дизелей в боевой обстановке не то что не приветствовалось, оно было исключено.

Но о том, насколько это было удобно и безопасно, мы поговорим в материале про «Лейпциг».

Тем не менее, в 1926 году был заключен контракт на постройку трех легких крейсеров, которые были построены и при спуске получили имена «Кенигсберг» (апрель 1929), «Карлсруэ» (ноябрь 1929) и «Кельн» (январь 1930).

Корабли получились совершенно идентичными в плане размеров. Длина 174 метра, ширина 16,8 м, осадка при стандартном водоизмещении — 5,4 м, при полном — 6,3 м.

Силовая установка выглядела оригинально, но не впечатляла. По сравнению с легкими итальянскими крейсерами так и вообще скромно все смотрелось. Основная установка состояла из шести нефтяных котлов и турбозубчатых агрегатов общей мощностью 68 200 л.с. и позволяла кораблю развивать скорость до 32 узлов.

Вспомогательная установка состояла из двух 10-цилиндровых дизелей фирмы MAN суммарной мощностью 1 800 л.с. Под дизелями крейсера могли разогнаться до скорости 10,5 узлов.

Бронирование.

Здесь можно провести аналогию с итальянскими крейсерами «Кондотьери» первых серий. То есть брони не было.

Главный пояс корабля был толщиной 50 мм плюс накладки на него толщиной до 20 мм в лучшем случае давали 70 мм. Палуба имела толщину 20 мм, над местами размещения боезапаса еще было дополнительное бронирование в 20 мм.

Башни имели бронирование 30 мм в лобовой части и 20 мм по кругу. Боевая рубка имела толщину в лобовой части 100 мм, боковые стенки 30 мм.

В целом бронирование можно было назвать противоосколочным, не более того.

Экипаж крейсера типа «К» в мирное время состоял из 514 человек: 21 офицер и 493 нижних чина. Естественно, в военное время численность экипажа увеличивалась и на «Кельне» в 1945 году достигла 850 человек.

Вооружение.

Главный калибр представляли новые орудия калибром 150 мм с длиной ствола в 65 калибров. Орудия стреляли снарядами массой 45,5 кг с начальной скоростью 960 м/с на максимальную дальность 14 морских миль (26 км), скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту.

Орудия размещались в трех трехорудийных башнях весьма странным образом. Две башни находились в корме и одна в носу. Это оправдывалось тем, что на крейсер возлагались функции легкого корабля разведки, потому бой предполагалось вести на ретираде.

Кормовые орудийные башни были установлены не в линию, для улучшения секторов обстрела вперед первая кормовая башня была несколько смещена к левому борту, а вторая — к правому.

Спорная конструкция. Для того чтобы вести огонь по курсу вперед из кормовой башни, приходилось доворачивать корабль. А если учесть, что на максимальный угол башню не поворачивали, чтобы не зацепить надстройки, то по-хорошему, для курсовой стрельбы можно было использовать только носовую башню.

Не самый сильный залп, согласитесь.

Вспомогательная артиллерия была даже слабее, чем у «Эмдена». Там хотя бы три 105-мм орудия были и две зенитки 88-мм. На крейсерах типа «К» для начала вообще решили обойтись двумя орудиями 88-мм на все случаи жизни.

Правда, в 30-х годах было принято решение об усилении универсальной артиллерии. И на корабли установили по три спаренных установки с орудиями 88-мм. Первая спаренная 88-мм установка устанавливалась впереди башни «В» главного калибра, две другие — на платформах справа и слева от кормовой надстройки.

В 1934-35 годах в ходе модернизаций крейсера получили 4 спаренных 37-мм зенитных установки и 8 одиночных 20-мм зенитных автоматов. А конец войны «Кельна» встретил, имея 10 автоматических пушек 37 мм, 18 зенитных автоматов 20 мм и 4 «Бофорса» 40 мм.

Торпедному вооружению мог позавидовать любой эсминец. 4 трехтрубных торпедных аппарата сперва калибром 500 мм, а потом 533 мм. На всех крейсерах была возможность приема на борт 120 мин заграждения и оборудование для их постановки.

Управление огнем артиллерии главного калибра велось с помощью трех оптических дальномеров с базой по 6 м. Но крейсеры стали испытательным полигоном для первых немецких РЛС. На «Кельн» в 1935 году установили поисковую РЛС GEMA, работавшую на волне длиной 50 см. Эксперименты с РЛС в целом признали успешными, однако сама станция не отличалась высокой надежности в работе, а потому РЛС с корабля демонтировали.

На «Кенигсберг» в 1938 году установили РЛС Seetakt. И снова эксперимент был признан удачным, если бы не надежность радара. РЛС тоже была демонтирована.

Вторая попытка с «Кельном» в плане РЛС была осуществлена в 1941 году. На этот раз установили РЛС FuMO-21, с которой корабль прослужил всю войну.

В целом получились очень странные в плане силовой установки и вооружения корабли. О силовой установке мы еще поговорим, а вот о боевой карьере кораблей – самое время.

Боевое применение.

«Кенигсберг»

Боевое крещение получил 3-30 сентября 1939 г. при проведении операции «Вествалл», во время которой корабли Кригсмарине осуществили минирование Северного моря.

12–13 ноября 1939 г. обеспечивал минирование устья Темзы совместно с легким крейсером «Нюрнберг».

В начале апреля 1940 г. принял участие в операции «Везерюбунг» (вторжение в Норвегию) вместе с крейсером «Кельн».

9 апреля 1940 г., имея на борту 750 человек десанта, успешно осуществил их высадку в районе Бергена. При отходе попал под огонь 210-мм береговых батарей норвежцев и получил три прямых попадания. Так как броня крейсера не была рассчитана на попадание снарядов такого калибра, то снаряды, попавшие в котельное отделение, вызвали затопление, погасили котлы, и корабль лишился хода. Кроме того, вышла из строя корабельная электростанция, рулевое управление и система управления огнем. Всего три снаряда, пусть и крупного калибра.

Командование поставило крейсер в док порта Бергена для ремонта, где 10 апреля 1940 года две эскадрильи бомбардировщиков «Скьюа» добились трех прямых попаданий в крейсер и трех попаданий рядом с бортом.

В итоге обшивка корабля не выдержала, крейсер принял большое количество воды, и, перевернувшись вверх килем, затонул.

В 1942 году был поднят, но до транспортировки в Германию дело не дошло, а потому был утилизирован норвежцами в 1945 году.

«Карлсруэ»

Боевая карьера этого корабля, мягко говоря, не сложилась. В отличие от предшественника с таким же именем.

Крейсер принял участие в операции «Везерюбунг», имея целью захват порта Кристиансанд. На борту были размещены несколько сотен десантников, с которыми 9 апреля «Карсруэ», несмотря на обстрел норвежскими береговыми батареями, прорвался в гавань Кристиансанда и высадил десант. Гарнизон города капитулировал.

В 19 часов этого же дня «Карлсруэ» вышел в море в сопровождении трёх миноносцев, направляясь обратно в Германию. Корабль шёл со скоростью 21 узел, выполняя противолодочный зигзаг. Британская подводная лодка «Труант» атаковала крейсер, дав залп из 10 торпедных аппаратов.

В крейсер попала только одна торпеда, но очень удачно, с точки зрения британцев, — разворотив корму. Экипаж перебрался на корабли эскорта, а миноносец «Грайф» добил крейсер двумя торпедами.

В цель попала только одна торпеда, но повреждения были настолько серьёзными, что экипаж перебрался на миноносцы «Лухс» и «Зееадлер». Последним корабль покинул командир, после чего миноносец «Грейф» выстрелил две торпеды в повреждённый корабль.

«Кельн»

Боевую службу начала вместе с «Кенигсбергом» постановкой мин 3-30 сентября 1939 г.

В октябре-ноябре 1939 года эскортировал линкоры «Гнейзенау» и «Шарнхорст» в Северном море к побережью Норвегии.

В апреле 1940 года высаживал десант в Бергене вместе с «Кенигсбергом», но повреждений, в отличие от систершипа, не получил.

В сентябре 1941 года был переведен на Балтику с целью помешать советскому флоту уйти в нейтральную Швецию. Поддерживал десантные операции немецких войск на Моонзундские острова, обстреливал советские позиции на мысе Ристна острова Хийумаа.

6 августа 1942 г. был переведен в Норвегию, в Нарвик, на смену броненосцу «Лютцов». Вместе с тяжелыми крейсерами «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер» составил отряд, который должен был атаковать северные конвои, но операции были отменены.

В 1943 году переведен на Балтику, выведен из состава флота, использовался в качестве учебного корабля.

Последнее боевое задание выполнил в октябре 1944 г., выставив 90 мин в проливе Скагеррак.

30 марта 1945 г. потоплен американской авиацией в Вильгельмсхафене, сел на грунт, полностью не погрузился.

В апреле 1945 года башни главного калибра «В» и «С» две ночи вели огонь по наступающим британским войскам. Снаряды и электроэнергия подавались с берега.

В целом сказать, что крейсера типа «К» были полезными кораблями, нельзя. Практика показала, что применять эти корабли на Севере нельзя из-за переоблегченного сварного корпуса, отбиться от самолетов с таким скромным по первому времени зенитным вооружением крейсера тоже были не в состоянии, не очень высокая скорость – все сложилось в одно. Неудачная на 100% карьера.

Единственное, на что оказались способны крейсера типа «К», — это выполнение роли вооруженного и быстроходного десантного транспорта при операции в Норвегии. Да и то потеря двух крейсеров из трех – это не показатель успешности.

В общем, сама идея постройки таких своеобразных кораблей оказалась не очень. Однако немцы не угомонились и начали работы по совершенствованию своих легких крейсеров.

Тип «Е»: «Лейпциг» и «Нюрнберг»

Это своеобразная «работа над ошибками», то есть попытка хоть как-то улучшить характеристики крейсеров, особенно в плане живучести и скорости.

Два этих корабля очень сильно отличались от типа «К», с одной стороны, и унаследовали почти все недочеты предшественников — с другой.

Внешние отличия: одна дымовая труба вместо двух и более прямой форштевень «атлантического» типа. Ну и корпуса кораблей стали немного длиннее, 181 метр против 174. Стандартное водоизмещение — 7291 т, полное — 9829 т, осадка при стандартном водоизмещении — 5,05 м, при полном — 5,59 м.

Главное отличие находилось внутри. Несколько иная силовая установка, несколько иная компоновка. Добавился третий винт, который крутили два семицилиндровых двухтактных дизеля от MAN общей мощностью 12 600 л.с.

Идея была неплоха, основной ход под турбинами на двух винтах, экономичный на дизелях на отдельном винте. В теории. На практике же момент перехода с дизелей на турбины все равно на некоторое время лишал корабль хода и затруднял управление. Оказалось, очень непросто «подхватить» турбинами скорость на дизелях. В итоге очень часто корабли в такой момент вообще лишались хода, что в итоге вылилось в ЧП.

Но в целом такая комбинированная установка оказалась весьма полезной. Когда в 1939 году «Лейпциг» получил британскую торпеду именно в район котельного отделения и машины встали (левая понятно по какой причине, а правая из-за общего падения давления пара), то срочно запущенные дизели позволили развить скорость в 15 узлов и покинуть опасный район. Но средняя скорость на дизелях все равно была около 10 узлов. То есть недостаточно.

Ну и эпиком истории с комбинированной установкой стало происшествие ночью с 14 на 15 октября 1944 года. Случай известный, когда тяжелый крейсер «Принц Ойген», возвращаясь из-под Клайпеды, где он обстреливал советские войска, протаранил «Лейпциг», который шел в пролив Скагеррак для постановки мин. Дело было ночью, в туман, почему молчали посты РЛС обеих кораблей, сложно сказать, но «Ойген» на всем ходу врезался в «Лейпциг», который… стоял, переключая главный редуктор от дизелей к турбинам!

Как видно на фото, удар пришелся «Лейпцигу» точно в центр корпуса между носовой надстройкой и трубой. Были разрушены носовые машинные отделения, крейсер принял 1600 тонн воды. Погибло 11 членов экипажа (по другим данным — 27), 6 пропали без вести, 31 получил травмы. У «Ойгена» был разрушен форштевень, несколько моряков были травмированы.

«Лейпциг» дотащили на тросе до Готенсхафена, там наспех залатали повреждения и дальше ремонтировать не стали. Крейсер превратили в самоходную плавучую батарею, поскольку на дизелях он все еще мог давать свои 8-10 узлов.

Боевое применение крейсера «Лейпциг»

Первое применение – 3-30 сентября 1939 г., операция «Вествалл», постановка минных заграждений в Северном море.

7 ноября 1939 г. «Лейпциг» столкнулся с учебным кораблем «Бремзе». Повреждения были средней тяжести, но уже тогда стало ясно, что планида у корабля та еще.

В ноябре-декабре 1939 года обеспечивал постановку мин в устье реки Хамбер, ходил в свите линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау», ставил мины в районе Ньюкасла. После постановки мин получил торпеду от британской лодки «Сэмоун», но благополучно дошел до базы.

С сентября 1943 года переведен на Балтику, где ставил мины и обстреливал советские войска. 15 октября 1944 года столкнулся с тяжелым крейсером «Принц Ойген», был отбуксирован в Готенхафен (Гдыня) для временного ремонта. В марте 1945 года вел обстрел наступающих на Гдыню советских войск, израсходовав боекомплект главного калибра, принял на борт раненых и эвакуируемых гражданских и на дизелях уполз в Апенраде (Дания).

9 июля 1946 г. затоплен в Скагерраке.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг»… «Нюрнберг» вообще равнять с всеми предыдущими не очень логично. По факту «Нюрнберг» был намного крупнее всех предшественников, приблизительно на 10% по размерам и водоизмещению. Собственно, это и не удивительно, поскольку построен «Нюрнберг» был в 1934 году, на пять лет позже «Лейпцига».

Однако увеличение размеров и водоизмещения совершенно не сказалось на живучести или еще каких-либо характеристиках. Увы. Полная длина «Нюрнберга» — 181,3 м, ширина — 16,4 м, осадка при стандартном водоизмещении — 4,75 м, при полном — 5,79 м. Стандартное водоизмещение — 7882 и полное — 9965 т.

Силовая установка тоже отличалась от того же «Лейпцига». Котлы были те же, ТЗА от «Дойче Верке», а вот дизельная группа состояла из четырех 7-цилиндровых дизелей М-7 фирмы MAN мощностью 3100 л.с. Под дизелями крейсер развивал скорость полного хода в 16,5 узлов.

Бронирование было разочаровательно идентично бронированию типа «К», без каких-либо улучшений.

Вооружение тоже было абсолютно идентично крейсерам типа «К», единственное отличие состояло в том, что размещение башен было такое же, как на крейсерах типа «К», но кормовые башни расположены строго на продольной оси, без смещения от центровой оси.

Вспомогательная артиллерия состояла из тех же 88-мм орудий в трех спаренных установках, малокалиберная зенитная артиллерия состояла из автоматических пушек 37 мм и 20 мм.

Радары. Здесь было интереснее, чем на Типе «К». На «Нюрнберге» в конце 1941 г. был установлен радиолокатор FuMO-21. В 1943 году его заменили на FuMO-22, антенну которого смонтировали на платформе фок-мачты. В верхней части носовой надстройки была смонтирована антенна РЛС управления огнем 37-мм зенитных орудий, а по периметру надстройки были установлены антенны системы предупреждении FuMB-1, которая предупреждала об облучении локаторами противника. В конце 1944 г. на крейсер был смонтирован радиолокатор обнаружения воздушных целей FuMO-63.

Боевая карьера крейсера «Нюрнберг»

Начало боевой карьеры — вместе с остальными крейсерами на постановке мин 3-30 сентября 1939 года.

В ноябре-декабре 1939 г. обеспечивал минные постановки в эстуарии Темзы, в районе Ньюкасла, получил повреждение торпедой в носовую часть от британской подводной лодки «Сэлмоун».

С августа 1940 г. по ноябрь 1942 г. выполнял различные задания на Балтике. В ноябре 1942-апреле 1943 года находился в Нарвике, в группе «Тирпитца». В мае 1943 переведен обратно на Балтику. В январе 1945 года выставил минное заграждение в Скагерраке, переведен в Копенгаген, где и был захвачен британцами в мае 1945 года.

5 ноября 1945 г. передан согласно репарациям представителям Советского Союза, переименован в крейсер «Адмирал Макаров». В 1946 году введен в состав Балтийского флота, использовался в качестве учебного корабля.

В 1959 году исключён из списков флота и в 1961 году разделан на металл.

В целом сложно адекватно оценить весь проект. Постройка «Лейпцига» началась раньше, чем крейсера типа «К» вступили в строй. Но уже тогда стало понятно, что крейсера сильно так себе. Зачем надо было все-таки закладывать «Лейпциг» и «Нюрнберг», сказать сложно. Возможно, просто подковерные игры за бюджет. Возможно, что-то еще.

К моменту закладки «Нюрнберга» все недостатки К-крейсеров стали очевидными. А уж то, что крейсера типа «К» невозможно было применять для крейсерских операций – это вообще не вызывало никаких сомнений ни в плане мореходности, ни бронирования, ни вооружения.

Единственное, чем можно было оправдать массовую постройку таких спорных кораблей, – это то, что они были лучше «Эмдена», а лучше них ничего не было вообще.

Стоило бы подождать и построить что-то более существенное, например, взять проект «Адмирала Хиппера» и просто уменьшить его.

Но в руководстве флота (а может, и выше) ждать не захотели, потому построили пять весьма спорных кораблей.

И неудивительно, что все немецкие легкие крейсера оказались малопригодными для использования в северных водах из-за откровенно слабого корпуса, а небольшая дальность плавания не позволяла посылать корабли на рейдерские операции.

И корабли закономерно оказались совершенно не живучими в бою. С этим нельзя не согласиться, потому что три 210-мм снаряда или одна британская (не самая мощная точно) торпеда – это не фатальное повреждение. Тем не менее…

Остается только констатировать, что проект крейсеров типа «К» содержал в себе огромное количество недоработок и недостатков. И даже при доработке в «Лейпциге» и «Нюрнберге» избавиться от них не получилось.

Немецкие крейсера потеряли самое главное – свою живучесть, которая была предметом зависти британцев в Первой мировой войне.

В общем, лучше бы использовали металл для строительства танков Гудериану, Венку и Роммелю. Честное слово, пользы было бы больше. Шесть легких крейсеров (включая «Эмден») не смогли оказать даже малейшего воздействия на ситуацию на море, а поглотили столько ресурсов, что не пожалеть об этом просто невозможно.

Новые крейсера советского флота

Достройка в 1928-1934 шести старых легких крейсеров типа “Светлана” исправила положение, но лишь частично. Советский флот по-прежнему не имел в своем составе полностью современных крейсеров – и что хуже всего, советское кораблестроение не имело адекватного опыта постройки крупных военных кораблей вообще. Приходилось выходить из положения – обратиться к иностранному опыту.

В 1932 году, дипломатические отношения между СССР и Францией улучшились настолько, что стало возможным заключение франко-советского договора о ненападении. Потепление отношений коснулось и военно-морской сферы.

11 марта 1933 года, советское правительство запросило военно-морской арсенал в Бресте о возможности постройки для СССР двух тяжелых крейсеров “типа “Фош””[5]. Предложение поставило правительство Франции в трудное положение: несмотря на существенное потепление отношений, многие консервативные политики Третьей Республики яростно протестовали против поставок оружия коммунистам. С другой стороны, французские военные опасались, что в случае отказа СССР просто обратится к итальянцам, а доверие между нациями будет сильно подпорчено.

В итоге, после долгих переговоров и консультаций, в 1934 году было принято компромиссное решение – Франция строила два корабля, но поставляла их без вооружения, которое должно было быть произведено и установлено уже в СССР. Совет Министров СССР согласился с предложением (так как мощностей советских верфей все равно не хватало) и весной 1934 года два крейсера были заложены на стапеле в Бресте.

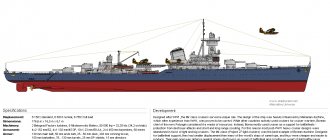

Заложенные во Франции крейсера представляли собой техническую вариацию между тяжелыми крейсерами типа “Сюффрен” (являвшимися официальным прототипом) и новейшим тяжелым крейсером “Альжери”. Они имели полное водоизмещение в 13210 тонн при скорости в 32,5 узла.

Броневая защита крейсеров состояла из 80-миллиметрового пояса, прикрывающего центральную часть корпуса. Пояс тянулся от носовой до кормовой башен главного калибра, обеспечивая надежную защиту от 150-миллиметровых и приемлемую – от 203-миллиметровых орудий. Сверху на пояс опиралась 70-миллиметровая горизонтальная палуба.

Основное вооружение кораблей (названных символически “Варлен” и “Домбровский”, в честь революционных лидеров Парижской Коммуны) составляли три трехорудийные башни со 180-миллиметровыми 57-калиберными орудиями Б-1-П, разработанными для нового поколения советских крейсеров. Французам были переданы все необходимые спецификации для изготовления погребов и барбетов: сами же установки были изготовлены в России и установлены на крейсера уже после их прибытия. Вспомогательное вооружение состояло из шести 100-миллиметровых универсальных орудий Б-34-БМ и восьми 45-миллиметровых полуавтоматов 21-К.

Оба крейсера были спущены на воду в 1935 году и осенью 1936 были официально переданы СССР. В мае 1937, еще невооруженный “Домбровский” осуществил переход на Балтику и встал у достроечной стенки Балтийского Завода для установки артиллерии. “Варлен” задержался во Франции из-за осложнения советско-итальянских отношений в связи с гражданской войной в Испании, и прибыл в СССР только в конце 1937.

Эти корабли были самыми новыми и современными крейсерами советского флота. Советское правительство активно использовало их для политической демонстрации возрождающейся мощи СССР. “Домбровский” в 1938 году осуществил большое плавание через Атлантику, посетив порты США, Мексики, Тихоокеанской Конфедерации и Чили[6]. Визит советского крейсера в Нью-Йорк вызвал большое оживление: американские военно-морские офицеры не упустили возможности посетить корабль с визитом, тщательно изучив его основные элементы.

Наконец, в 1935 году СССР начал закладку первых собственных крейсеров. Два “средних” крейсера проекта 26 – “Киров” и “Ворошилов” – были заложены в октябре 1935 года для Балтийского и Черного Моря, соответственно.

Эти 8500-тонные корабли являлись комбинацией собственных советских конструктивных решений, итальянских технических консультаций и французского опыта. Они вооружались стандартной комбинацией из девяти 180-миллиметровых орудий в трех трехорудийных башнях. 180-миллиметровые пушки нового образца были не столь сильно перефорсированы как первые 60-калиберные орудия, но все еще страдали от выгорания стволов, что вынуждало постоянно пересматривать баллистику.

Первоначальный проект крейсера предусматривал стандартное водоизмещение не более 7500 тонн. Но впоследствии, под влиянием французского опыта, таковое было решено увеличить на 1500 тонн, что позволило установить более мощное и эффективное бронирование, включавшее 80-миллиметровый броневой пояс. Скорость хода упала по сравнению с проектными 37 узлами до 35,4 узлов, но все равно считалась более чем достаточной.

Два крейсера проекта 26 вступили в строй в 1938-1939 годах. В 1936-1937, было решено заложить еще четыре корабля по усовершенствованному проекту 26-бис: по одному для Балтики и Черного Моря, и два – для Тихого Океана. Эти крейсера – “Максим Горький”, “Молотов”, “Калинин” и “Каганович” – вступили в строй в 1940-1942 годах.

Таким образом, к 1937 году, численность построенных и заложенных советских крейсеров с 180-мм орудиями составило 8 единиц[7]. Англо-советское морское соглашение 1937 года, признававшее данные крейсера “тяжелыми”, остановило дальнейшее развитие 180-миллиметровых крейсеров в СССР. Взамен, в 1939 году была запланирована постройка огромной серии 10000-тонных, формально-“легких” крейсеров типа “Чапаев”, но в 1941 году эти планы были приостановлены в связи с началом войны.

По следам тяжелых крейсеров

В 1962 году произошло громкое ЧП на крейсере «Лонг Бич». В ходе учебных стрельб в присутствии высокопоставленных лиц государства, среди которых был сам президент Кеннеди, новейший атомный ракетный крейсер не смог перехватить воздушную мишень. Раздраженный Кеннеди, поинтересовался составом вооружения «Лонг Бич». Узнав, что на крейсере полностью отсутствует артиллерия (имеется лишь 4 ракетных комплекса), он, как бывший моряк, порекомендовал добавить пару орудий универсального калибра.

Вот так, смелая идея построить корабль с чисто ракетным оружием потерпела крах. Вскоре Кеннеди был убит, а ракетный крейсер «Лонг Бич» с тех пор носил на палубе две 127 мм пушки. По иронии судьбы, за 30 лет службы крейсер ни разу не применил свою артиллерию, зато регулярно стрелял ракетами. И, всякий раз, попадал в цель.

На другой стороне океана происходили аналогичные процессы. Сразу после смерти Иосифа Сталина, в 1953 году было прекращено строительство тяжелых крейсеров проекта 82 «Сталинград» (полное водоизмещение – 43 тыс. тонн). Командование Военно-морского флота, в том числе легендарный адмирал Н.Г. Кузнецов, однозначно высказалось против этих кораблей: сложных, дорогих, и, к тому времени, уже морально устаревших. Расчетная дальность плавания «Сталинграда» не превышала 5000 миль 15-узловым ходом. По всем остальным параметрам тяжелый крейсер на 10-20% уступал зарубежным аналогам, много вопросов вызывало его зенитное вооружение. Даже прекрасные 305 мм орудия не могли спасти положение – морской бой грозил превратиться во вторую Цусиму.

Однако, вплоть до середины 1950-х годов, СССР не имел реальных технических возможностей для создания мощного океанского ракетно-ядерного флота и был вынужден строить корабли с обычным артиллерийским и торпедно-минным вооружением. В период с 1949 по 1955 г. корабельный состав ВМФ СССР пополнился четырнадцатью артиллерийскими крейсерами проекта 68-бис (тип «Свердлов»). Изначально созданные для оборонительных действий в прибрежных водах, эти 14 кораблей вскоре оказались одними из немногих эффективных средств ВМФ СССР для нанесения парализующих ударов по авианосным ударным группировкам «вероятного противника». В моменты обострения международной обстановки крейсера пр. 68-бис намертво «приклеивались» к американским АУГ, грозя в любой момент обрушить на палубы авианосцев сотни килограмм смертоносного металла из своих двенадцати 152 мм орудий. При этом сам крейсер мог не обращать внимания на огонь 76 мм и 127 мм орудий американских эскортных крейсеров – толстая броня надежно защищала экипаж и механизмы от таких примитивных боеприпасов.

Крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис. Водоизмещение 18 тыс. тонн, масимальная скорость хода 35 узлов, воружение: 12х152 мм орудий главного калибра, 12х100 мм орудий универсального калибра, 8 зенитных автоматов АК-230. Бронепояс — 100мм.

Среди любителей военно-морской истории существует мнение, что постройка трех тяжелых крейсеров типа «Сталинград» вместо 14 «68-бис» могла значительно усилить потенциал ВМФ СССР – девять 305 мм орудий тяжелого крейсера могли несколькими залпами потопить ударный авианосец, а их дальность огня в разы превышала дальность стрельбы 152 мм орудий. Увы, реальность оказалась более прозаической – дальность плавания крейсеров пр. 68-бис достигала 8000 морских миль на оперативно-экономической скорости хода 16-18 узлов – достаточно чтобы действовать в любом районе Мирового океана (как было отмечено ранее, расчетная дальность плавания «Сталинграда» была почти два раза меньше: 5000 миль на 15 уз.). Тем более, время не позволяло ждать – требовалось как можно быстрее насытить ВМФ СССР новыми кораблями. Первые «68-бис» вступили в строй уже в 1952 году, тогда как постройка «Сталинградов» могла быть завершена лишь к концу 50-х годов.

Разумеется, в случае реального боевого столкновения 14 артиллерийских крейсеров тоже не гарантировали успех – во время слежения за авианосными группировками ВМС США над советскими кораблями вился рой палубных штурмовиков и бомбардировщиков, готовых по сигналу наброситься на свою жертву со всех румбов. По опыту Второй мировой известно, что при атаке авиации на крейсер, аналогичный по конструкции «68-бис», от момента начала атаки до момента, когда мачты корабля скрывались в волнах, проходил временной промежуток 8-15 минут. Крейсер терял боеспособность уже в первые секунды атаки. Возможности ПВО «68-бис» оставались на том же уровне, а скорость реактивных самолетов увеличилась в разы (скороподъемность поршневого «Эвенджера» — 4 м/с; скороподъемность реактивного «Скайхока» — 40 м/с).

Казалось бы, совершенно проигрышный расклад. Оптимизм советских адмиралов основан был на том, что единственное удачное попадание может парализовать АУГ – достаточно вспомнить жуткий пожар на палубе авианосца от случайно сработавшего 127 мм НУРС. Крейсер и его 1270 человек экипажа, конечно, погибнут смертью храбрых, но АУГ значительно утратит свою боеспособность. К счастью, все эти теории остались неподтвержденными. Крейсера «68-бис» своевременно появились на просторах океана и честно служили 40 лет в составе ВМФ СССР и ВМС Индонезии. Даже когда основу ВМФ СССР составляли атомные подводные ракетоносцы и космические системы целеуказания, старые крейсера все еще использовались в роли кораблей управления, а в случае необходимости, могли принять на свои палубы батальон морской пехоты и поддержать огнем десант.

Бесславные подонки

В годы Холодной войны в странах НАТО была принята авианосная концепция развития флота, блестяще показавшая себя во время Второй мировой. Все основные задачи, в том числе удары по надводным и наземным целям, возлагались на авианосцы – палубные самолеты могли поражать объекты на удалении сотен километров от эскадры, что давало морякам исключительные возможности для контроля морского пространства. Корабли остальных типов выполняли преимущественно эскортные функции или использовались в качестве противолодочных средств.

HMS Vanguard, 1944 год. Один из лучших линкоров по совокупности характеристик. Водоизмещение — 50 тысяч тонн. Главный калибр — восемь 381 мм орудий. Пояс цитадели — 343…356 мм броневой стали

Большим пушкам и толстой броне линкоров не нашлось места в новой иерархии. В 1960 году Великобритания отправила на слом свой единственный линкор «Вэнгард». В США в 1962 году были сняты с вооружения относительно новые линкоры типа «Саут Дакота». Единственным исключением стали четыре линейных корабля типа «Айова», два из которых успели принять участие в операции против Ирака. Последние полвека «Айовы» периодически появлялись на морских просторах, чтобы, после обстрела побережья Кореи, Вьетнама или Ливана, вновь исчезнуть, уснув на многолетней консервации. Разве такое предназначение для своих кораблей видели их создатели?

Ракетно-ядерная эпоха изменила все представления о привычных вещах. Из всего состава ВМФ только стратегические подводные ракетоносцы могли эффективно действовать в глобальной ядерной войне. В остальном, военно-морской флот утратил свое значение и переквалифицировался на выполнение полицейских функций в локальных войнах. Не избежали этой участи и авианосцы – за прошедшие полвека за ними стойко закрепился имидж «агрессоров против стран третьего мира», способных лишь бороться с папуасами. На самом деле это мощное морское оружие, способное за час обследовать 100 тыс. кв. километров поверхности океана и наносить удары за многие сотни километров от борта корабля, создавалось совсем для другой войны. Но, к счастью, их возможности остались невостребованы.

Реальность оказалась еще более обескураживающей: в то время, как супердержавы готовились к мировой ядерной войне, совершенствуя противоатомную защиту кораблей и демонтируя последние слои брони, по всему Земному шару росло число локальных конфликтов. Пока стратегические подлодки прятались подо льдами Арктики, обычные эсминцы, крейсера и авианосцы выполняли свои привычные функции: обеспечивали «бесполетные зоны», проводили блокаду и деблокаду морских коммуникаций, оказывали огневую поддержку наземным войскам, выполняли роль арбитра в международных спорах, одним своим присутствием принуждая «спорщиков» к миру.

Кульминацией этих событий стала Фолклендская война – Великобритания восстановила контроль над затерянными в Атлантике островами в 12 тыс. километров от своих берегов. Дряхлая ослабевшая империя показала, что никто не вправе бросать ей вызов, тем самым укрепив свой международный авторитет. Несмотря на наличие у Великобритании ядерного оружия, конфликт протекал в масштабе современного морского боя – с ракетными эсминцами, тактической авиацией, обычными бомбами и высокоточным оружием. И флот в этой войне сыграл свою ключевую роль. Особенно отличились два британских авианосца – «Гермес» и «Инвинсибл». По отношению к ним слово «авианосцы» нужно брать в кавычки – оба корабля имели ограниченные характеристики, малочисленную авиагруппу самолетов вертикального взлета и не несли самолетов ДРЛО. Но даже эти реплики настоящих авианосцев и два десятка дозвуковых «Си Харриеров» стали грозным препятствием для аргентинской ракетоносной авиации, не позволив до конца потопить Королевский флот.

Атомный киллер

В середине 70-х годов специалисты ВМС США стали возвращаться к идее тяжелого крейсера, способного действовать у вражеских берегов без поддержки собственной авиации – настоящего океанского бандита, способного расправиться с любым из возможных противников. Так появился проект атомного ударного крейсера CSGN (cruiser, strike, guided missle, nuclear-powered) – крупного (полное водоизмещение 18 000 тонн) корабля с мощным ракетным оружием и (внимание!) артиллерией крупного калибра. Кроме того, на нем впервые в американском флоте планировалось установить систему «Иджис».

В комплекс вооружения перспективного крейсера CSGN планировалось включить: — 2 наклонные пусковые установки Mk.26 Боекомплект – 128 зенитных и противолодочных ракет. — 2 бронированные пусковые установки ABL. Боекомплект – 8 «Томагавков» — 2 пусковые установки Mk.141 Боекомплект – 8 ПКР «Гарпун» — 203 мм высокоавтоматизированное орудие 8”/55 Mk.71 с неуклюжим названием MCLWG. Перспективная морская пушка обладала скорострельностью 12 выстр./мин, при этом максимальная дальность стрельбы составляла 29 километров. Масса установки – 78 тонн (с учетом магазина на 75 выстрелов). Расчет – 6 человек. — 2 вертолета или СВВП

Разумеется, ничего подобного в реальности не появилось. 203-мм орудие оказалось недостаточно эффективным по сравнению с 127 мм орудием Mk.45 – точность и надежность MCLWG оказались неудовлетворительными, при этом легкая 22-тонная Mk.45 имела в 2 раза большую скорострельность и, в целом никакой потребности в новой крупнокалиберной артсистеме не было. Крейсер CSGN окончательно погубила ядерная силовая установка – после нескольких лет эксплуатации первых атомных крейсеров стало ясно, что ЯСУ, даже если не рассматривать ценовой аспект, значительно портит характеристики крейсера – резкое увеличение водоизмещения, меньшая боевая живучесть. Современные газотурбинные установки с легкостью обеспечивают дальность плавания 6-7 тысяч миль на оперативно-экономической скорости хода 20 уз. – больше от военных кораблей не требуется (при нормальных условиях развития ВМФ в Иокогаму не должны ходить корабли Северного флота, туда должен ходить Тихоокеанский флот). Тем более, автономность крейсера определяется не только по запасам топлива. Простые истины, про них было уже сказано много раз.

Испытания 203 mm Major Caliber Lightweight Gun

Одним словом, проект CSGN загнулся, уступив место ракетным крейсерам типа «Тикондерога». Среди конспирологов существует мнение, что CSGN –спецоперация ЦРУ, разработанная с целью направить ВМФ СССР по ложному пути строительства «Орланов». Вряд ли это так, учитывая что все элементы суперкрейсера так или иначе воплотились в реальности.

Ракетный дредноут

В дискуссиях на форуме «Военное обозрение» неоднократно обсуждалась идея высокозащищенного ракетно-артиллерийского крейсера. Действительно, в условиях отсутствия противостояния на море, такой корабль имеет ряд преимуществ в локальных войнах. Во-первых, «ракетный дредноут» является отличной платформой для размещения сотен крылатых ракет. Во-вторых, все, что находится в радиусе 50 км (надводные корабли, укрепления на побережье) может быть сметено огнем его 305 мм орудий (калибр двенадцать дюймов – оптимальное сочетание мощности, скорострельности и массы установки). В-третьих, уникальный уровень защищенности, недостижимый для большинства современных кораблей (лишь атомные ударные авианосцы могут позволить себе 150-200 мм бронирование).

Самое парадоксальное – все это вооружение (крылатые ракеты, системы, ПВО, мощная артиллерия, вертолеты, бронирование, радиоэлектроника), по предварительным расчетам, легко помещается в корпус супердредноута типа «Куин Элизабет», заложенного ровно 100 лет назад – в октябре 1912 года!

HMS Warspite — супердредноут типа Куин Элизабет, начало ХХ века

Для размещения 800 вертикальных пусковых установок типа Mk.41 требуется площадь не менее 750 кв. м. Для сравнения: две кормовые башни главного калибра «Куин Элизабет» занимают 1100 кв. м. Масса 800 УВП сравнима с массой тяжело бронированных двухорудийных башен с орудиями калибра 381 мм вместе с их барбетами и бронированными зарядными погребами. Вместо шестнадцати 152 мм орудий среднего калибра могут быть установлены 6-8 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик» или «Палаш». Уменьшится калибр носовой артиллерии до 305 мм – вновь солидная экономия водоизмещения. За последние 100 лет произошел огромный прогресс в области энергетических установок и автоматизации – все это должно повлечь за собой уменьшение водоизмещения «ракетного дредноута».

Разумеется, при таких метаморфозах полностью измениться облик корабля, его метацентрическая высота и статьи нагрузки. Чтобы привести внешние формы и содержание корабля к норме потребуется долгая кропотливая работа целого научного коллектива. Но главное – нет ни одного фундаментального запрета такой «модернизации». Единственный стоящий ребром вопрос – какова будет цена такого корабля. Я предлагаю читателям оригинальный сюжетный ход: попробовать оценить «ракетный дредноут» типа «Куин Элизабет – 2012» в сравнении с ракетным эсминцем типа «Арли Берк», причем мы будем делать не на основе скучных курсов валют, а используя данные открытых источников + каплю здравой логики. Результат, обещаю, будет весьма забавным.

Итак, Иджис-эсминец типа «Арли Берк», подсерия IIА. Полное водоизмещение – ок. 10 000 тонн. Вооружение: — 96 ячеек УВП Mk.41 — одно 127 мм орудие Mk.45 — 2 зенитных комплекса самообороны «Фаланкс», 2 автоматические пушки «Бушмастер» (калибр 25 мм) — 2 торпедных аппарата калибра 324 мм — вертолетная площадка, ангар на 2 вертолета, магазин на 40 авиационных боеприпасов

Стоимость «Арли Берка» в среднем составляет 1,5 миллиарда долл. Эта колоссальная цифра определяется тремя практически равными составляющими: 500 млн. – стоимость стального корпуса. 500 млн. – стоимость ГЭУ, механизмов и оборудования корабля. 500 млн. – стоимость системы Иджис и оружия.

1. Корпус. По предварительным подсчетам, масса стальных конструкций корпуса «Арли Берка» находится в пределах 5,5 — 6 тысяч тонн. Масса корпуса и брони линкора типа «Куин Элизабет» хорошо известна — 17 тысяч тонн. Т.е. требуется в три раза больше металла, по сравнению с маленьким эсминцем. С точки зрения банальной эрудиции и непостижимой вечной истины, пустая коробка корпуса «Куин Элизабет» стоит как современный эсминец типа «Арли Берк» — 1,5 миллиарда долл. И ни копейки меньше. (К этому еще нужно учесть удешевление постройки «Арли Берка» ввиду крупносерийного строительства, но данный расчет не претендует на математическую точность).

2. ГЭУ, механизмы и оборудование. «Арли Берк» приводится в движение 4 газовыми турбинами LM2500 суммарной мощностью 80 тысяч л.с. Также, имеется три ГТУ аварийного хода производства фирмы Allison. Первоначальная мощность ГЭУ «Куин Элизабет» составляла 75 тыс. л.с. – этого было достаточно для обеспечения скорости хода 24 узла. Разумеется, в современных условиях это неудовлетворительных результат – для увеличения максимальной скорости корабля до 30 уз. потребуется в два раза более мощная силовая установка. На борту «Куин Элизабет» изначально находилось 250 тонн топлива – британский супердредноут мог проползти 5000 миль на скорости 12 узлов. На борту эсминца «Арли Берк» 1500 тонн керосина JP-5. Этого достаточно для обеспечения дальности хода 4500 миль 20-уз. ходом. Совершенно очевидно, что «Куин Элизабет – 2012» для сохранения характеристик «Арли Берка» потребуется в два раза больше топлива, т.е. в два раза больше цистерн, насосов и топливных магистралей. Также, многократное увеличение размеров корабля, количества оружия и обрудования на борту приведет к тому экипаж «Куин Элизабет — 2012» увеличится как-минимум вдвое по сравнению с «Арли Берком». Не мудраствуя лукаво, увеличим изначальную стоимость ГЭУ, механизмов и оборудования ракетного эсминца ровно в два раза – стоимость «начинки» «ракетного дредноута» составит 1 миллиард долларов. У кого-нибудь еще остались сомнения по этому поводу?

3. «Иджис» и оружие Самая интересная глава. Стоимость системы «Иджис», включая все радиоэлектронные системы корабля составляет 250 млн. долл. Оставшие 250 млн. – стоимость оружия эсминца. Что касается системы «Иджис» эсминцев типа «Арли Берк», то на них стоит модификация с ограниченными характеристиками, напрмер имеется всего три РЛС подстветки целей. Например, на крейсере «Тикондерога» их четыре.

С точки зрения логики, все вооружение «Арли Берка» можно разделить на две главные составляющие: пусковые ячейки Mk.41 и остальные системы (артиллерия, зенитные комплексы самообороны, постановщики помех, торпедные аппараты, оборудование для обслуживания вертолетов). Полагаю возможным допустить, что обе составляющие имеют равную стоимость, т.е. 250 млн./2=125 млн. долл. – в любом случае, это мало отразиться на окончательном результате. Итак, стоимость 96 пусковых ячеек 125 миллионов долл. В случае «ракетного дредноута» «Куин Элизабет — 2012» количество ячеек увеличивается в 8 раз — до 800 УВП. Соответственно, их стоимость возрастет в 8 раз – до 1 миллиарда долл. Ваши возражения по этому поводу?

Артиллерия главного калибра. Пятидюймовая легкая морская пушка Mk.45 весит 22 тонны. 12-дюймовое морское орудие Mk.8, применявшееся на кораблях в годы Второй мировой войны имело массу 55 тонн. Т.е., даже не учитывая технологические трудности и трудоемкость производства, для этой системы требуется в 2,5 раза больше металла. Для «Куин Элизабет — 2012» таких орудий требуется четыре.

Вспомогательные системы. На «Арли Берке» два «Фаланкса» и два «Бушмастера», на «ракетном дредноуте» 8 куда более сложных ракетно-артиллерийских комплекса «Кортик». В два-три раза увеличилось количество пусковых установок SBROC для отстрела дипольных отражателей. Авиационное оборудование останется прежним – 2 вертолета, ангар и посадочная площадка, топливная цистерна и магазин склад боеприпасов.

Полагаю возможным увеличить изначальную стоимость этого имущества в восемь раз – с 125 млн. до 1 миллиарда долларов.

Вот, пожалуй, и всё. Надеюсь, читатель сможет правильно оценить этот жуткий гибрид «Куин Элизабет -2012», являющий собой сочетание старого британского корабля и российско-американских систем оружия. Смысл буквально в следующем, с точки зрения элементарной математики, стоимость «ракетного дредноута» с 800 УВП, броней и артиллерией составит минимум 4,75 миллиардов долларов, что сравнимо со стоимостью атомного авианосца. При этом, «ракетный дредноут» не будет иметь и доли возможностей авианесущего корабля. Наверное, в этом и заключается отказ от постройки такого «вундерваффе» во всех странах мира.

Крейсера СССР в годы войны.

В начале Великой Отечественной Войны, Советский Союз располагал вполне значительными крейсерскими силами. В строю или в постройке находились восемь средних и один легкий крейсер с 180-миллиметровыми орудиями, один легкий крейсер с 150-миллиметровыми орудиями, два устаревших легких крейсера с 130-миллиметровыми орудиями и два крейсера-минзага. Кроме этого, два старых броненосных крейсера – “Профинтерн” (в 1938 переименованный в “Испанскую Республику”) и “Баян” – исполняли роли кораблей береговой обороны.

Дислокация крейсерских сил была следующей:

- КБФ – “Домбровский”, “Киров”, “Максим Горький”, “Красный Урал” и “Начдив Котовский”

- ЧФ – “Варлен”, “Ворошилов”, “Молотов”, “Красный Кавказ”, “Червона Украина”, “Красный Крым”, “Начдив Щорс”

- ТОФ – в постройке “Калинин”, “Каганович”.

На крейсера Краснознаменого Балтийского Флота с самого начала войны выпала тяжелая боевая работа. Крейсера интенсивно нарушали работу немецких минных заградителей, пытавшихся “запереть” Финский Залив, и осуществляли прикрытие советских тральщиков и минзагов, оперировавших против немецких сил. Дополнительно, крейсерские силы балтфлота также регулярно оказывали огневую поддержку советским войскам, и наносили удары по финскому побережью. “Начдив Котовский” осенью 1942 года затонул, подорвавшись на двух минах.

В апреле 1943 года, Геббельс в одном из выступлений заявил, что “большая часть советского флота на Балтике уничтожена Люфтваффе, а остатки так устрашены, что даже угрозы Сталина не могут заставить их выйти в море”. Это хвастливое заверение вызвало настоящую ярость Сталина, который приказал немедленно провести демонстративную операцию. 11 мая 1943 года, три крейсера – “Домбровский”, “Киров” и “Красный Урал” – прокрались через предварительно разведанные минные поля Финского Залива и совершили короткий рейд в восточную часть Балтики, потопив немецкий пароход “Аустлофф”. Военное значение рейда было невелико[8], но в пропагандистском плане он вызвал значительное воодушевление среди советских граждан.

Черноморский Флот к началу военных действий имел наибольшее число крейсеров – семь единиц – из всех трех основных советских флотов. Он же был единственным, имевшим “постоянного” противника – 21 июня 1941 года, по просьбе Гитлера, соединение из двух итальянских легких крейсеров — “Альберико да Барбиано” и “Бартоломео Коллеони” – и шести эсминцев, прошло проливами и перебазировалось в Констанцу. В дальнейшем, этот “Imperio squadrone di incrociatori del Mar Nero[9]” доставил флоту немало неприятностей.

На долю черноморских крейсеров выпала интенсивнейшая боевая работа в 1942-1943 году. Они осуществляли поддержку, огневое и транспортное обеспечение Керченско-Феодосийской десантной операции 1942 года. Во многом, именно благодаря оказываемой флотом поддержке было сорвано наступление Манштейна на Феодосию 18 января, что позволило РККА удержать фронт и летом 1942 года прорвать блокаду Севастополя.

В августе 1942 года, легкий крейсер “Червона Украина” погиб в бою с итальянскими крейсерами. Это произошло 18 августа, когда эскортирующий группу небольших транспортов старый корабль был обнаружен немецкой авиаразведкой, которая навела на него отряд в составе “Альберико да Барбиано”, “Бартоломео Коллеони” и двух эсминцев.

Хотя старый легкий крейсер с 130-миллиметровыми орудиями почти не имел шансов против двух превосходивших в скорости итальянских легких крейсеров с 152-миллиметровой артиллерией, “Червона Украина” отважно вступила в бой, пытаясь выиграть время для отхода транспортов. На полной скорости советский крейсер устремился на итальянский отряд, который, стремясь оставаться вне радиуса поражения советских пушек, был вынужден отходить назад. Транспортам удалось спастись, но “Червона Украина” получила три попадания и практически лишилась хода.

От немедленной гибели, старый крейсер спас подход на помощь “Красного Кавказа”. Примчавшийся на максимальной скорости легкий крейсер дал залп из своих перефорсированных 180-миллиметровок на максимальную дистанцию, легший за итальянскими крейсерами. Считая, что имеют дело с новым тяжелым крейсером типа “Киров”, итальянцы почли за лучшее отступить[10].

Тяжело поврежденная “Червона Украина”, тем не менее, оставалась на плаву. Вскоре на помощь подошли другие корабли ЧФ, и старый крейсер, едва развивая 7 узлов, поплелся в Севастополь. Но немецкая авиация, поднявшаяся с аэродромов Крыма, нанесла удар по эскадре. Несмотря на отчаянные усилия кораблей сопровождения и подтянувшихся советских истребителей, еле двигающаяся “Червона Украина” получила еще два попадания 500-кг бомбами, полностью потеряла ход, и командующий ЧФ принял решение оставить корабль.

Летом 1943 года, после многочисленных неудач Оси, Бенито Муссолини понял, что оказался не на той стороне, и начал искать возможность выйти из войны. В августе 1943, после секретных переговоров с Рузвельтом и Сталиным, Муссолини официально вышел в отставку и был помещен под “домашний арест”[11], и Италия заключила сепаратный мир с Объединенными Нациями. Согласно условиям перемирия, итальянские корабли на Черном Море перешли в Новороссийск, где и были интернированы. После начала немецкого вторжения в Италию, оба крейсера были реквизированы советским правительством, и введены в строй ЧФ СССР как “Керчь” и “Евпатория”. Под этими именами, они приняли участие в завершающих операциях войны против Румынии и Болгарии.

Наибольшая по масштабу работа выпала в итоге на два тихоокеанских крейсера. Они были единственными кораблями этого класса в ВМФ СССР, имевшими свободу выхода в мировой океан. В 1942 году, только что введенные в состав действующих сил “Калинин” и “Каганович” были переведены через Панамский Канал на Северный Флот (причем в связи с нехваткой во Владивостоке зенитных орудий, корабли были временно вооружены 102-мм британскими зенитками и “пом-помами”).

На северном флоте, тихоокеанские крейсера в основном действовали в охранении конвоев. Зимой 1943 года они принимали участие в сражении у Шпицбергена, где противостояли немецким легким крейсерам. Летом 1943, во время операции “Торхаммер” – удара немецкого флота по Исландии и Фарерским Островам – эти два крейсера оказались единственными кораблями под советским флагом, принявшими активное участие в сражении. Вместе с другими легкими крейсерами, они прикрывали отряд британских эскортных авианосцев у Фарерских Островов, и позднее – добили поврежденный авиацией легкий крейсер “Кёнигсберг”, отставший от отступающего немецкого флота.

В 1944 году, “Калинин” принял участие в операции “Драгун” (высадка в Южной Франции), поддерживая огнем союзные войска.

В рамках программы ленд-лиза, СССР в 1943 году получил от США легкий крейсер “Милуоки”, класса “Омаха”. Этот устаревший корабль под названием “Мурманск” использовался на СФ как учебный и в 1949 году был возвращен США. В 1944 году, СССР был временно одолжен современный легкий крейсер “Хьюстон” (в ВМФ СССР – “Шпицберген”), возвращенный в 1949 году.

После капитуляции Германии, СССР начал сосредотачивать на ТОФ значительную военно-морскую группировку, готовясь к войне с Японией. К августу 1945 года, таковая включала линейный крейсер, четыре авианосца и три легких крейсера – “Калинин”, “Каганович” и переведенный с Черного Моря “Варлен”. Готовилась также переброска крейсерских (и линейных) сил с Балтики, в рамках поддержки предполагаемой десантной операции против Хоккайдо, но Япония капитулировала раньше, чем переход мог быть осуществлен.

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

Советский Союз ввязавшись в гонку вооружений, оказался в роли вечного догоняющего. Руководство страны придерживалось принципов симметричного ответа, слегка скорректированного «миролюбивой» политикой. Это означало, что всякое военное новшество США получало запоздалый зеркальный ответ. Только вместо ударных авианосцев мы строили авианосные крейсера, поскольку авианосец – орудие агрессии.

Появление в составе ВМС США атомного крейсера УРО «Лонг-Бич» в 1961 году побудило советское руководство заказать проект надводного корабля с атомной энергетической установкой, способного действовать в удаленных районах Мирового океана в составе группировки и самостоятельно. Американский «Лонг-Бич» водоизмещением 17 500 тонн предназначался для прикрытия атомного же авианосца, фактически это был эскортный фрегат. В СССР на первом месте стояла борьба с атомными подводными лодками, поэтому у нас был создан новый класс боевых кораблей – большой противолодочный корабль (БПК). И проектировать начали тоже БПК водоизмещением 8000 тонн с ядерным реактором от АПЛ. Необходимо отметить, что большая масса ядерных энергетических установок диктует водоизмещение корабля – пока оно не может быть ниже 8–10 тыс. тонн.

Однако по мере проектирования возрастала мощность реактора и увеличивались размеры будущего «пенителя Мирового океана». Главком ВМФ СССР Сергей Горшков, реально представлявший надежность существовавших тогда атомных силовых установок, потребовал, чтобы крейсер имел запасную силовую установку на органическом топливе. В результате появился проект 1144 «Орлан» – корабль длиной в четверть километра (251 м) и водоизмещением 28 000 тонн. На его борту собрали едва ли не все флотское вооружение, кроме минно-трального: противокорабельные ракетные комплексы средней дальности «Гранит» для борьбы с крупными надводными кораблями, включая авианосцы; ракетный комплекс «Метель»; 12 установок зенитных ракет «Форт»; 10 торпедных аппаратов; реактивный бомбомет РБУ-600, РБУ-1000 и две пушки калибра 100 мм.

Но этот набор менялся на каждом следующем корабле серии. Что тоже было советской традицией – никакой унификации, постоянная модернизация. В результате четыре построенных атомных крейсера оказались четырех разных типов, то есть многоцелевые. Они могли бороться с подводными лодками, самолетами и надводными кораблями противника. Хотя – по большому счету – стали средством сдерживания, которое предназначено больше для демонстрации потенциала, чем для реальной войны.

После войны:

Сразу же после войны, старые крейсера советского флота были выведены в резерв. “Красный Кавказ”, разоруженный[12], был расстрелян в 1952 году на испытаниях противокорабельных крылатых ракет. “Красный Урал” ждала более интересная судьба – в 1951, этот старый крейсер был передан коммунистическому Китаю, где, переименованный в “Shènglì de qízhì” прослужил до 1980-ых в качестве сначала – флагманского, затем – учебного корабля.

В составе советского флота остались восемь крейсеров, вооруженных 180-миллиметровыми орудиями. Отгремевшая война показала, что ставка на эту артиллерию была не слишком удачной: пушки страдали от постоянного выгорания стволов. В 1950 году, флот пополнили пять крейсеров типа “Чапаев” (проект 68-к), заложенные еще до войны. Считая и три трофейных крейсера – “Керчь”, “Евпатория” и “Адмирал Макаров” (бывший “Нюрнберг”) — советский флот в начале 1950-ых имел в составе шестнадцать современных крейсеров, что ставило его на четвертое место в мире.

В 1949-1953, СССР начал реализацию последней масштабной программы постройки тяжелых артиллерийских кораблей. Программа послевоенного кораблестроения, принятая в 1950 году предусматривала постройку огромной серии из двадцати пяти (!) современных легких[13] крейсеров проекта 68-бис – последних, и самых мощных кораблей этого класса в мире.

Реализация программы была возложена на семь основных судостроительных предприятий всего СССР. Корабли строились с применением всех новинок современного военного кораблестроения – вроде секционной сборки цельносварного корпуса – в результате чего, средний цикл постройки корабля составлял 28-36 месяцев. По совокупности характеристик, эти новые крейсера успешно превосходили все существующие легкие крейсера иностранных флотов, и составляли уверенный паритет с тяжелыми крейсерами.

Всего к 1955 году был заложен 21 крейсер проекта 68-бис. Из них по первоначальному проекту – т.е. как чисто артиллерийские легкие крейсера – были достроены лишь 14. Пришедший к власти Н.С. Хрущев в 1955 году распорядился приостановить работы на семи последних крейсерах этого типа, мотивировав свое решение устареванием самой концепции тяжелых артиллерийских кораблей. В целом, Хрущев был абсолютно прав: быстрый прогресс атомного и ракетного оружия (в частности, начало перевооружения американского флота на противокорабельные ракеты SSM-N-4 “Dingbat” в 1953 году) сделал чисто артиллерийские корабли бессмысленной тратой ресурсов. Находившимся же в достройке кораблям нашлось иное, более эффективное применение.

Немецкие тяжёлые крейсера в бою: «Хиппер» и другие

Появление новых тяжёлых крейсеров, строившихся в Германии с середины 1930-х годов, ознаменовало собой отход от концепции «карманного линкора» и возвращение к схеме 203-мм крейсера, но уже на новом уровне. Эти корабли строились для действий в открытом океане, но обстоятельства внесли свои коррективы в немецкие планы. «Блюхер» погиб в первом же бою, «Адмирал Хиппер» полвойны простоял в резерве, а «Принц Ойген» завершил свою карьеру в роли канонерки, обстреливая наступавшие советские войска…

При создании новых тяжёлых крейсеров немцы вернулись к турбинной силовой установке (но с повышенными параметрами пара) и традиционному вооружению из восьми 203-мм орудий. Система бронирования была упрощена – теперь она состояла из наклонного 80-мм пояса по цитадели, а также 20-мм верхней и 30-мм нижней броневых палуб (последняя имела 50-мм скосы к нижней кромке корпуса). Помимо булевых наделок, с каждого борта имелись две 20-мм продольные переборки – между броневыми палубами примерно на трети ширины корабля и под нижней броневой палубой по бокам от машинно-котельных отделений. Кроме того, у кораблей частично бронировались оконечности, что выгодно отличало их от тяжёлых крейсеров других стран.

«Адмирал Хиппер»

Этот корабль стал первым из двух крейсеров одноимённого типа. Он был заложен в 1935 году и формально вступил в строй 29 апреля 1939 года. На момент начала Второй мировой войны «Хиппер» всё ещё проходил испытания.

Тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер», схема, 1941 год Источник – С. Патянин, А. Дашьян, К. Балакин. Все крейсера Второй мировой. М.: Яуза, Эксмо, 2012

Впервые «Хиппер» открыл огонь по противнику 8 апреля 1940 года в 9:59. Жертвой крейсера стал английский эсминец «Глоуворм», отставший от своего отряда и случайно оказавшийся на пути немецкого «Соединения 2», шедшего на захват Тронхейма. Дистанция огня составляла 45 каб. Опасаясь возможной торпедной атаки, немцы держали противника на острых курсовых углах, поэтому стреляли только носовыми башнями. Тем не менее, третий залп дал накрытие: в цель попал один 203-мм снаряд, разрушивший радиорубку английского эсминца.

В ходе дальнейшего боя «Хиппер» выпустил 31 снаряд главного калибра и 104 снаряда универсального калибра. Из них в «Глоуворм» попал ещё как минимум один 203-мм и несколько 105-мм снарядов, но эсминец упорно продолжал бой. Он выпустил все торпеды (ни одна из них в цель не попала, поскольку «Хиппер» не подставлял борт), добился одного попадания 120-мм снарядом (он пробил борт в носу крейсера, не причинив иного вреда) и в итоге предпринял легендарную попытку тарана. Впрочем, это могло быть просто столкновением, поскольку от единственного спасённого из воды британского офицера стало известно, что в конце боя рулевое управление на эсминце уже не действовало.

Гибель эсминца «Глоуворм». Снимок с мостика «Адмирала Хиппера» Источник – В. Кофман, М. Князев. Бронированные пираты Гитлера. М.: Яуза, Эксмо, 2012

Вопреки существующим легендам, «Хиппер» не получил серьёзных конструкционных повреждений и не утратил боеспособности, приняв 500 т воды и получив крен в 3° на правый борт. После боя крейсер продолжил участие в операции по захвату Тронхейма, где норвежские береговые батареи оказали слабое сопротивление и ни в один немецкий корабль не попали. Вечером 12 апреля «Хиппер» вернулся в устье реки Яде, где встал на доковый ремонт, занявший три недели. Это не помешало кораблю поучаствовать во втором «морском» этапе Норвежской операции в начале июня. Утром 9 июня огнём 105-мм орудий «Хиппер» потопил британский вооружённый траулер «Джунипер» (530 т), выпустив 97 снарядов с «пистолетной» дистанции в 10 каб. В тот же день его жертвой оказался шедший пустым военный транспорт «Орама» (19 840 брт). В последнем случае применялись 203-мм фугасные снаряды с донным взрывателем. Цель была поражена третьим залпом с дистанции в 70 каб, всего же крейсер произвёл семь залпов, выпустив 54 снаряда главного калибра.

Первым морским боем «на равных» для «Хиппера» стала встреча с конвоем WS.5A рано утром 25 декабря 1940 года к северу от Азорских островов. То, что конвой охранялся сразу тремя крейсерами (одним тяжёлым и двумя лёгкими), немцы заметили только после начала боя. Более того, лёгкие крейсера они поначалу приняли за эсминцы, а шедший с конвоем авианосец «Фьюриес» просто не заметили. В итоге командир «Хиппера» капитан-цур-зее Майзель решил использовать артиллерию, отказавшись от сулившей успех неожиданной торпедной атаки.

Огонь был открыт в 6:39, немцы стреляли фугасными снарядами сразу по нескольким целям и поэтому никуда не попали. Вскоре Майзель обнаружил, что противник значительно превосходит его в силах, и в 6:50 «Хиппер» лёг на курс отхода, продолжая вести огонь двумя башнями по тяжёлому крейсеру «Бервик», а 105-мм орудиями – по лёгким «Бонавенчуру» и «Дьюнедайну». Только в 7:05, когда «Бервик» отвернул, чтобы ввести в действие всю артиллерию главного калибра, он получил первое попадание в четвёртую башню. Снаряд не взорвался, но пробил 25-мм броню и вывел башню из строя.

Тяжёлый крейсер «Бервик», схема, конец 1941 года Источник – Jacek Jarosz. Brytyjskie crazowniki ciezkie typu «County». Czesc I. Tarnowskie Gory, 1995

Лишь после этого немцы сосредоточили огонь на самом крупном корабле противника, перейдя на бронебойные снаряды. Точность стрельбы сразу же улучшилась: в 07:08 второй снаряд попал английскому крейсеру в ватерлинию у второй башни (через пробоину начала поступать вода). Третий снаряд попал в носовую 102-мм зенитку правого борта, срикошетил от броневой палубы и взорвался в дымоходе. Наконец, четвёртый 203-мм снаряд попал ниже ватерлинии прямо в середину корабля – как раз в то место, где крейсер при модернизации получил короткий 114-мм броневой пояс. Соприкоснувшись с поясом под острым углом, снаряд взорвался на броне и разрушил тринадцать метров буля, вызвав поступление воды внутрь корпуса. После этого «Хиппер» отвернул в сторону, и в 7:14 бой прекратился.

Всего немецкий крейсер выпустил 174 203-мм снаряда, добившись четырёх попаданий (2,3% от общего количества выпущенных). Однако бронебойных снарядов было выпущено лишь 38, из них в цель попали три (7,7%). Кроме того, от огня 105-мм орудий (выпущено 113 снарядов) получили повреждения два вражеских транспорта. Британский историк С. Роскилл пишет о том, что «Бервик» получил лишь «незначительные повреждения»

, однако другие авторы сообщают о серьёзных повреждениях и затоплениях. На британском крейсере погибло пять человек, ещё несколько были ранены. 31 декабря «Бервик» пришёл в Гибралтар, где был проведён предварительный ремонт, 5 января направился в Портсмут для окончательного ремонта, а в мае перешёл в Росайт. Ремонт, совмещённый с модернизацией и испытаниями нового оборудования, затянулся до октября.

Сами англичане в том бою не попали в противника ни разу, хотя «Бервик» вёл огонь только по одной цели и временами вводил в действие все башни. В целом можно сказать, что в условиях «регулярного» боя, когда есть возможность правильно распределить цели, а маневрирование не мешает стрельбе, немецкая система управления огнём показывала гигантское преимущество над СУАО противника. Немецкие радары тоже работали лучше – и «Бервик», и «Бонавенчур» имели современные РЛС, однако о противнике узнали только когда он начал стрелять.

Из-за нерешительности и судорожной смены планов немецкий командир упустил серьёзные шансы на успех, который сулила неожиданная торпедная атака. Возможно, ему не следовало так быстро выходить из успешного боя. С другой стороны, максимум, чего он мог добиться – это потопить или сильно повредить «Бервик», а Майзель рассчитывал на продолжение крейсерства. Действительно, три часа спустя «Хиппер» встретил и потопил одиночный транспорт «Джамна» – это стало единственной его добычей за весь 28-дневный поход. Рейдер «отыгрался» в следующем, февральском походе, когда за две недели действий в Центральной Атлантике потопил как минимум восемь транспортов общей вместимостью 34 000 брт.

«Адмирал Хиппер» вскоре после вступления в строй Источник – В. Кофман, М. Князев. Бронированные пираты Гитлера. М.: Яуза, Эксмо, 2012

Далее в течение почти двух лет кораблю не удавалось встретиться с противником – вплоть до печально известного «Новогоднего боя» отряда адмирала Кумметца (в отряд входили крейсера «Хиппер» и «Лютцов», а также шесть эсминцев) c конвоем JW-51B 31 декабря 1942 года. После обнаружения конвоя и сумбурного маневрирования в 9:23 «Хиппер», наконец, открыл огонь по британским эсминцам, за 10 минут выпустил 5 залпов с дистанции около 150 каб, но ни в кого не попал. Отчасти это объясняется очень плохими погодными условиями: шёл мокрый снег, объективы дальномеров и визиров постоянно покрывались коркой льда, стрельбу часто приходилось прекращать, чтобы их протереть. Радар вышел из строя от сотрясений после первого же залпа.

До 10 часов единственным успехом «Хиппера» стало одно попадание в английский эсминец «Экейтес» с дистанции около 80 каб, не причинившее противнику особого вреда. Лишь когда после 10 часов два других эсминца («Онслоу» и «Оруэлл») приблизились на дистанцию 50 каб и попытались выйти в торпедную атаку, немецкий крейсер достиг некоторого успеха. Между 10:16 и 10:20 он сделал шесть полных залпов – 48 снарядов, четыре из которых попали во флагманский «Онслоу». На 1600-тонном эсминце были уничтожены оба носовых 120-мм орудия и пробит борт в районе машинного отделения. «Онслоу» вышел из боя, но, тем не менее, остался на плаву.

«Новогодний бой» 31 декабря 1942 года. Первая фаза (с 8:30 до 10:30) Источник – С. Роскилл. Флот и война. Том 2. М.: Воениздат, 1970

Следующей жертвой «Хиппера» в этом бою стал океанский тральщик (тральный шлюп) «Брэмбл» – его приняли за эсминец, поэтому старались держать на носовых курсовых углах и возились с ним более получаса (с 10:36 до начала двенадцатого). Несмотря на дистанцию всего в 30 каб, «Хиппер» выпустил по 875-тонному кораблю 89 снарядов главного и 93 снаряда универсального калибра, прежде чем тот пошёл ко дну. Между 11:20 и 11:30 немецкий крейсер несколькими залпами наконец-то поразил «Экейтес», приблизившийся на 60 каб – теперь эсминцу хватило двух-трёх 203-мм снарядов, один из которых разрушил мостик, а другой разорвался в машинном отделении. Корабль продержался на воде почти два часа и затонул в 13:15. Наконец, в 11:30 было достигнуто одно попадание в эсминец «Обидиент».

«Новогодний бой» 31 декабря 1942 года. Вторая фаза (с 10:30 до 12:00) Источник – С. Роскилл. Флот и война. Том 2. М.: Воениздат, 1970

Однако британские эсминцы, охранявшие конвой, добились главного: пользуясь плохой видимостью и постоянно имитируя торпедные атаки, они превратили бой в беспорядочную свалку, отвлекли внимание немцев от конвоя и дождались подхода ближнего прикрытия – лёгких крейсеров «Шеффилд» и «Ямайка». «Лютцов» и «Хиппер» имели значительное преимущество в калибре и дальнобойности орудий, но по весу минутного залпа даже уступали противнику, а на коротких дистанциях боя преимущество крупного калибра снижалось. К тому же, немецкие корабли разделились, не видели друг друга, и «Лютцов» фактически не принимал участия в бою – то есть, «Хиппер» в одиночку оказался против двух крейсеров, пусть и лёгких, но современных и хорошо защищённых.