Соединенные Штаты Америки

История создания линейных крейсеров США хорошо началась и… как ни странно, хорошо закончилась, хотя следует отметить, что заслуги американских адмиралов и конструкторов в этом нет никакой.

Собственно говоря, идея линейного крейсера была сформулирована в США еще в 1903 г., когда Военно-Морской Колледж в Ньюпорте выдвинул идею броненосного крейсера, имевшего сопоставимые с эскадренным броненосцем вооружение и бронирование, но превосходящего последний в скорости. Предполагалось, что такие корабли должны догнать и связать броненосцы противника боем до подхода своих главных сил, поэтому крейсера следовало вооружить 305-мм артиллерией и предусмотреть защиту от таковой. В подобных взглядах очень хорошо просматривался опыт испано-американской войны, когда броненосцы США не поспевали за главными силами адмирала Серверы. В то же время, успех броненосного крейсера «Бруклин», который догнал и расстрелял вражеские корабли, во многом объяснялся не качеством его конструкции, а неумением испанских артиллеристов попадать в цель. Будь у испанцев подготовка, сравнимая с их американскими «коллегами», то… нет, в битве при Сантьяго-де-Куба они и в этом случае вряд ли одержали бы победу, но вполне могли сильно повредить или даже потопить «Бруклин» и спасти как минимум половину своей броненосной эскадры от уничтожения. Ну а американским морякам следует воздать должное — замечательный успех на море не ослепил их, и не затмил недостатков материальной части броненосных крейсеров США.

Выводы специалистов Военно-Морского колледжа можно было только приветствовать – американцы изначально видели линейный крейсер как корабль для участия в бою главных сил, их взгляды оказались весьма близки к германским, а ведь именно немцам в период до Первой мировой войны удавалось создавать наиболее удачные линейные крейсера мира. В то же время первые проекты США оказались, пожалуй, еще более продвинутыми, нежели их немецкие аналоги.

В то время, как германские кораблестроители и адмиралы добивались высокой скорости своих линейных крейсеров путем некоторого ослабления защиты и уменьшения главного калибра в сравнении с одновременно строившимися линейными кораблями, и некоторое время не могли решиться на равенство водоизмещения линкоров и линейных крейсеров, в США ничего такого не было. Их первый проект линейного крейсера представлял собой аналог дредноута «Вайоминг» (26 000 т, 12*305-мм орудий в шести двухорудийных башнях, 280-мм броня и скорость 20,5 уз).

Наверное, самое известное фото линкора «Вайоминг»

Но с более узким и длинным, для получения высокой скорости корпусом, при этом длина линейного крейсера должны была достигать 200 м, что на 28,7 м превышало таковую у «Вайоминга». Вооружение было ослаблено, но вполне достаточно для боя с линкорами — 8*305-мм орудий в четырех башнях, а скорость должна была достигнуть 25,5 уз. При этом бронирование не просто сохранялось на уровне «Вайоминга», но, пожалуй, можно даже сказать, что превосходило его. Хотя толщины бронепояса, палуб, барбетов и т.д. оставались на уровне линкора, но длина и высота главного бронепояса должна была превосходить таковые у «Вайоминга». При этом водоизмещение линейного крейсера должно было составлять 26 000 т, то есть быть равным соответствующему ему линкору.

Концептуально проект оказался чрезвычайно удачным для своего времени (точная дата разработки автору неизвестна, но вероятно это 1909-1910 гг.), но в те годы в США отдавали приоритет строительству дредноутов, поэтому «американский «Дрефлингер»» так и не был заложен. Впрочем, этот проект быстро устарел, однако не по вине его создателей – просто на смену «305-мм» линкорам шла эпоха сверхдредноутов…

Следующий проект линейного крейсера США, будь он воплощен в металле, однозначно претендовал бы на звание лучшего в мире линейного крейсера – предполагалось сделать его аналогом линкора «Невада», сохранив бронирование последнего, но уменьшив вооружение до 8*356-мм пушек и обеспечив кораблю скорость в 29 узлов. С учетом того, что ТЗ на такой корабль было представлено еще в 1911 г, а закладывать его предполагалось в 1912 г, подобный линейный крейсер однозначно оставил бы далеко позади все британские, германские и японские линейные крейсера.

Разумеется, за подобные ТТХ следовало чем-то заплатить: ценой стал рост водоизмещения свыше 30 000 т (для тех лет – чрезвычайно много), а также не самая большая, по американским меркам, дальность хода – «всего» 5 000 миль экономическим ходом. И если с первым (рост водоизмещения) американцы готовы были согласиться, то второе оказалось для них совершенно неприемлемым. С одной стороны, конечно, можно попенять на это адмиралам США – для их европейских коллег дальность в 5 000 миль выглядела более-менее нормальной, но американцы, уже тогда присматриваясь к Японии, как к будущему противнику на море, хотели получить корабли с по настоящему океанской дальностью хода и на меньшее, чем 8 000 миль были не согласны.

В результате изложенных выше резонов, на рассмотрение были представлены несколько вариантов проекта линейного крейсера, у которых, при прочих равных ТТХ, толщина брони последовательно снижалась с 356 мм до 280 и 203 мм., и лишь в последнем случае дальность 8 000 миль была достигнута. В итоге американские моряки предпочли именно последний вариант и… опять отложили дело в долгий ящик, посчитав строительство дредноутов более приоритетным делом. Однако именно здесь, сделав выбор в пользу дальности хода за счет критического ослабления бронирования, американцы навсегда ушли от проектов лучших для своего времени кораблей этого класса, к удивительному «нечто» под названием линейный крейсер типа «Лексингтон».

Все дело в том, что в 1915 г., когда американский флот вновь вернулся к идее строительства линейных крейсеров, адмиралы совершенно изменили свои взгляды на роль и место этого класса кораблей в структуре флота. Интерес к линейным крейсерам подогрело сражение у Доггер-Банки, продемонстрировавшее потенциал кораблей этого класса, но удивительно, что теперь американцы приняли новую концепцию линейного крейсера, совершенно не схожую ни с английской, ни с германской. По замыслам адмиралов США линейные крейсера должны были стать становым хребтом «35-узловых» соединений, включавших в себя также легкие крейсера и эсминцы, способные развивать указанную выше скорость.

Вне всякого сомнения, тогдашний технологический уровень позволял приблизить скорость больших кораблей к 35 узлам, но, конечно, только ценой огромных жертв прочими боевыми качествами. Но ради чего? Это совершенно неясно, потому что сколько-то вменяемой концепции применения «35-узловых» соединений так и не родилось. В целом же получилось следующее- стремясь получить сверхскорость в 35 узлов, американцы не были готовы жертвовать огневой мощью и дальностью хода: поэтому пришлось низводить почти до нуля бронирование и живучесть линейного крейсера. Корабль получил 8*406-мм пушек, но при этом его корпус был очень длинным и узким, что исключало сколько-то серьезную ПТЗ, а бронирование не превышало 203 мм!

Но удивительно другое. Уже зная, что англичане заложили «Худ» и представляя его боевые возможности (проектная документация последнего линейного крейсера Великобритании была передана для ознакомления в США), и получив от англичан анализ повреждений их кораблей, полученных в ходе Ютландского сражения, американцы упорно продолжали цепляться за британскую концепцию линейного крейсера – максимум скорости и огневой мощи при минимуме защиты. В сущности, проектировщики США лишь в одном пошли на попятный – понимая ничтожность подводной защиты, они увеличили ширину корпуса до 31,7 м, предусмотрев более-менее приличную для тех лет ПТЗ. Скорость при этом пришлось уменьшить до 33,5 уз., но корабль оставался донельзя несуразным – при водоизмещении свыше 44 000 т (больше «Худа» примерно на 3 000 т!) и вооружении в 8*406-мм, его борта защищались всего в 178 мм броня! Лоб башен достигал 279 мм, барбеты – 229 мм, рубка – 305 мм. Подобный уровень бронирования несколько превосходил «Рипалс» и «Ринаун» до их модернизаций, но, конечно, был совершенно недостаточным для действий против любого тяжелого корабля мира, и не приходится сомневаться, что «Лексингтоны» (именно так была названа серия американских линейных крейсеров) категорически уступали «Худу» как в части защиты, так и по общей сбалансированности проекта. В целом строительство шести линейных крейсеров типа «Лексингтон» было совершенно не оправдано никакими тактическими соображениями, противоречило мировому опыту, полученному в ходе Первой мировой войны, и стало бы огромной ошибкой американского кораблестроения… если бы эти корабли были достроены по своему первоначальному предназначению.

Вот только этого не произошло. В сущности, получилось следующее – узнав тактико-технические характеристики послевоенных британских и японских кораблей, американцы поняли, что их новейшие линкоры и линейные крейсера, в общем, уже не находятся на пике прогресса. Требовались еще более совершенные и крупные корабли, но это стоило дорого, а кроме того, они уже не смогли бы проходить Панамским каналом и все это создавало огромные проблемы даже для первой экономики мира, каковой после Первой мировой войны являлись США. Поэтому пришедший к власти в 1920 г президент США У. Гардинг инициировал конференцию по сокращению морских вооружений, ставшей знаменитым Вашингтонским морским соглашением, в ходе которой США, в числе прочих обязательств, отказались также от достройки шести «Лексингтонов». На тот момент средняя техническая готовность первых и последних американских линейных крейсеров составляла в среднем порядка 30%.

Сам по себе отказ от постройки огромных и чрезвычайно дорогих, но совершенно не соответствующих требованиям современной морской войны линейных крейсеров США уже можно считать удачей, но мы назвали конец истории «Лексингтонов» успешным не поэтому. Как известно, два корабля этого типа все же были введены в состав американского ВМФ, но уже кораблями совершенно другого класса – авианосцами. И, надо сказать, «леди Лекс» и «леди Сара», как называли американские моряки авианосцы «Лексингтон» и «Саратога», стали, пожалуй, наиболее удачными в мире авианосцами, перестроенными из других крупных кораблей.

Демонстрация переделки авианосца из линейного крейсера типа «Лексингтон»

Этому способствовали некоторые конструкторские решения, выглядевшие несколько странно на линейных крейсерах, но вполне уместные на авианосцах, что позволило некоторым историкам даже выдвинуть версию, что американцы еще на этапе проектирования заложили в проект возможность такой перестройки. По мнению автора настоящей статьи, подобная версия выглядит весьма сомнительной, потому что на этапе проектирования «Лексингтона» вряд ли можно было предположить успех Вашингтонского соглашения, но совершенно отрицать эту версию все же нельзя. В общем, эта история еще ждет своих исследователей, ну а мы можем только констатировать, что несмотря на совершенно абсурдные ТТХ линейных крейсеров типа «Лексингтон», история проектирования линейных крейсеров США привела к появлению двух замечательных, по довоенным меркам, авианосцев.

Превосходная пара: «Леди Лекс» и «Леди Сара»

С чем мы и поздравляем ВМС США.

Соперничество линейных крейсеров: «Ринаун» и «Макензен»

Как мы уже говорили в предыдущей статье, по логике вещей соперничество линейных крейсеров должно было бы завершиться на кораблях типов «Тайгер» — «Дерфлингер». Англичане отказались от дальнейшего развития кораблей данного класса и сосредоточились на быстроходных линкорах с 381-мм артиллерией, заложив пять линкоров типа «Куин Элизабет» по программе 1912 г. (фактически закладка состоялась в 1912-1913 гг.). Затем пришла очередь пополнить 381-мм линкорами главные силы флота и программа следующего, 1913 г., включала в себя пятерку линкоров типа «Ройал Соверен» с уменьшенной до 21 уз. скоростью. А затем подошло время программы 1914 г., по которой англичане решили закладывать уже не пять, а только четыре корабля – три по проекту «Ройал Соверена» и один по типу «Куин Элизабет». После реализации этой программы британский флот располагал бы восемью относительно тихоходными «Ройал Соверенами» и быстроходным авангардом в составе шести «Куин Элизабет», при этом общее количество линкоров с 381-мм пушками достигло бы четырнадцати.

Линкоры типа «R» в море

Тем не менее, этого не произошло: почти сразу поле того, как были выданы заказы на строительство указанной четверки, получившей наименования «Ринаун», «Рипалс», «Резистенс» и «Эджинкорт», грянула Первая мировая война. Разумеется, в 1914 г никто не мог предположить того многолетнего кошмара, в который будет ввергнута Европа – считалось, что война закончится не более чем через полгода-год, а потому корабли программы 1914 г на нее никак не успевали, так что их строительство было заморожено. Но… не одновременно.

Дело в том, что «Резистенс» и «Эджинкорт» собирались строить на казенных верфях Портсмута и Девнопорта, и с началом войны всякая подготовка к их закладке была прервана сразу же – англичане благоразумно сочли, что им следует сосредоточиться на достройке множества различных кораблей, находящихся в высокой степени готовности. Но два других линкора типа «Ройал Соверен» были заказаны частным строила «Палмерс» в Гриноке (неподалеку от Ньюкасла), а «Ринаун» — «Фэйрфильд» в Гоуэне (Глазго). И вот по ним-то Адмиралтейство некоторое время работ не останавливало, в результате чего «Рипалс» все-таки был заложен, а для «Ринауна» было подготовлено несколько сотен тонн конструкционных материалов. Впрочем, вскоре их строительство замедлилось из-за оттока рабочей силы, а затем и вовсе было остановлено.

Напомним, что в это время морским министром, а точнее, как это называлось в Англии, Первым лордом Адмиралтейства был Уинстон Спенсер Черчилль, в то время как командовал Королевским флотом Первый морской лорд принц Луис Баттенберг. Вскоре после начала войны на него обрушился град критики (далеко не во всем обоснованной), но, похоже, истинная подоплека в его отставке заключалась в том, что он носил германскую фамилию, да и был почти чистокровным немцем. Соответственно, должность Первого морского лорда получалась вакантной, и У. Черчилль не преминул вспомнить о своем друге и учителе Джоне «Джеки» Фишере. Несмотря на преклонный семидесятитрехлетний возраст, адмирал все еще обладал совершенно неукротимой энергией и возвращение его в должность, которую он занимал до 1910 г., было политически приемлемо.

Вновь став Первым морским лордом, Д. Фишер развил самую бурную деятельность, обратив внимание Адмиралтейства на недостаток в легких кораблях – подводных лодках, эсминцах, и т.д. и все это было, безусловно, правильно и полезно. Но Д. Фишер испытывал непонятную, иррациональную любовь к линейным крейсерам британского типа, которые сам же и создал – очень быстроходным и сильно вооруженным кораблям с ослабленным бронированием. Он был сильно расстроен отказом Адмиралтейства от линейных крейсеров, и теперь, снова придя к власти, горел желанием возобновить их строительство. Это было очень непросто, так как члены британского парламента давно уже провозгласили о том, что линейные крейсера как класс боевых кораблей полностью изжил себя и более Королевскому флоту не нужен. Но когда это Джона Арбетнота Фишера останавливали какие-то там трудности?

Несмотря на то, что Д. Фишера отличала порывистость и резкость суждений, а также и прорывающаяся все чаще и чаще несдержанность, он оставался превосходным политиком и очень тонко подобрал момент для своего предложения, ну а суть его сводилась к следующему. Д. Фишер предложил построить два линейных крейсера со скоростью 32 узла и самыми тяжелыми пушками, какие только есть (на тот момент речь шла, очевидно, о 381-мм артиллерии), при том что бронезащита должна была оставаться на уровне «Инвинсибла». В обычных условиях подобное предложение никак не могло быть принято, потому что в строительстве подобных кораблей не было никакого смысла – у них отсутствовала тактическая ниша, которую они могли занимать. Другими словами, не существовало ни одной задачи, для решения которой флоту требовались бы именно такие корабли. Они были нужны только одному человеку во всей Великобритании – самому Джону Арбетноту Фишеру. Даже откровенно склонный к авантюрам сэр Уинстон Черчилль – и то поначалу выступил против них!

Однако, как мы уже говорили выше, момент был подобран просто превосходно. Сперва – августовский рейд англичан в Гельголандскую бухту, в котором поддержка пятерки линейных крейсеров Битти обеспечила уничтожение трех германских легких крейсеров и победу в бою. Надо сказать, что до вступления линейных крейсеров в сражение дела англичан обстояли не слишком хорошо… Затем – поразившее Англию в самое сердце поражение при Коронеле, где «Шарнхорст» и «Гнейзенау» уничтожили главные силы эскадры адмирала Крэдока. И тут же – триумф «Инвинсибла» и «Инфлексибла» у Фолклендов, которые без потерь и без серьезного ущерба для себя уничтожили неуловимый и победоносный отряд Максимилиана фон Шпее. Эти события прославили линейные крейсера Англии и, как будто бы, подтвердили правильность их концепции.

И вот, сразу же после Фолклендского сражения, Джон Фишер предлагает Уинстону Черчиллю вынести на обсуждение Кабинета министров предложение о возобновлении строительства линейных крейсеров. Однако сэр Уинстон отказался. Он заявил своему другу, что эти корабли отвлекут ресурсы, нужные для иных, более важных целей, и при этом все равно не будут готовы до конца войны. Что же, Д. Фишер немедленно изыскал другие аргументы.

Во-первых, он заявил, что корабли обязательно успеют на войну, что в прошлый раз он построил революционный «Дредноут» всего лишь за год и берется в такой же срок создать новейшие линейные крейсера. Во-вторых, Джон Фишер обратил внимание У. Черчилля на то, что в Германии скоро вступит в строй линейный крейсер «Лютцов», который сможет развивать не менее 28 узлов, в то время как у Англии таких кораблей нет. И, наконец, в-третьих, Первый морской лорд извлек «козырного туза» — план десантной операции в Балтийском море.

Как известно, идея этой операции была донельзя экстравагантна – согласно общему замыслу, Королевскому флоту предстояло преодолеть германскую оборону проливов Скагеррак и Каттегат и вторгнуться в Балтийское море, установив там свое господство. После этого британские корабли обеспечили бы десант английских или русских войск на побережье Померании, то есть менее чем в 200 км от самого Берлина. Джон Фишер утверждал, что для такой операции Королевскому флоту понадобятся быстроходные и сильно вооруженные корабли с относительно малой осадкой, каковых в наличии не имелось.

План операции выглядел крайне привлекательно (на бумаге) и потому предложения Д. Фишера были приняты. Спустя всего 10 дней после Фолклендского сражения правительство Англии одобрило строительство двух линейных крейсеров.

На самом деле, конечно, все аргументы Д. Фишера не стоили выеденного яйца. Сражение в Гельголандской бухте, безусловно, подтвердило тот неоспоримый факт, что гигантские корабли с тяжелыми пушками, каковыми были линейные крейсера, способны уничтожить легкие крейсера, но и что же с этого? Для борьбы с легкими кораблями противника линейные крейсера были слишком велики и дороги. Конечно, никто не стал бы отрицать полезность использования линейных крейсеров в качестве прикрытия для легких сил, ну так у англичан и так было целых десять кораблей этого класса против пяти (если считать вместе с «Лютцовым») у Германии! Вне всякого сомнения, линейные крейсера доказали свои превосходные контррейдерские качества, но дело в том, что после гибели «Шарнхорста» и «Гнейзенау» у немцев закончились броненосные крейсера, предназначенные для действия в океане. «Фюрст Бисмарк» был совсем уже устаревшим, более-менее современный «Блюхер» был присоединен к линейным крейсерам, а остальные броненосные крейсера Германии создавались как разведчики при линейных эскадрах и не слишком хорошо подходили для океанского рейдерства. Конечно, теоретически оставалась возможность отправки их в океан, но для противостояния им было бы более чем достаточно британских броненосных крейсеров типов «Уорриор» и «Минотавр», которые превосходили тот же «Роон» едва ли не настолько же, насколько «Инвинсибл» превосходил «Шарнхорст». И это не говоря уже о том, что англичане всегда могли отправить на коммуникации пару-тройку линейных крейсеров типов «Инвинсибл» и «Индефатигебл», и у них все равно сохранялось бы численное преимущество над кораблями того же класса Германии.

Что же до «ужасного» немецкого «Лютцова», то в составе Королевского флота имелся как минимум один корабль («Тайгер»), который превосходил его по скорости, да и остальные три «343-мм» британских линейных крейсера если и уступали ему, то совсем незначительно. Во всяком случае, «Лютцов» действовал бы в составе соединения линейных крейсеров, что нивелировало его «превосходство», так как любая эскадра вынуждена ориентироваться на свой самый тихоходный корабль. И совсем уж странно выглядит необходимость мелкосидящего линейного крейсера для операций в Балтийском море – зачем? Для того, чтобы «гонять» легкие силы неприятеля, линейный крейсер избыточно велик и мощен, а тяжелые корабли противника на мелководье не зайдут – к тому же, если уж предполагать бой с тяжелыми кораблями на мелководье, то нужна не скорость, а бронезащита. А для чего еще? Поддержка огнем десанта? Так с подобной задачей отлично справятся куда более дешевые мониторы.

Даже самый беглый анализ подобной операции приводил к следующему – любая попытка прорыва британского флота в Балтику автоматически приводила к генеральному сражению германского и английского флотов – в зависимости от задействованных в операции сил немцы либо подошли бы к противнику со стороны моря, либо же перебросили тяжелые корабли хохзеефлотте Кильским каналом. Подобная попытка Англии дала бы немцам то, о чем они мечтали с самого начала войны – возможность сперва измотать главные силы британского флота (в данном случае – в ходе прорыва последними минных заграждений, перегораживающих входы в Балтику), а затем, когда силы более или менее уравняются – дать генеральное сражение. Соответственно, для подобной операции англичанам куда больше пригодилась бы пара стандартных линкоров, чем слабозащищенные и неспособные сражаться в линии крейсера.

Тем не менее, напор и бесконечная энергия Д. Фишера сделали свое дело и разрешение на строительство было им получено. Однако Первый морской лорд отлично понимал, что он выиграл только первый раунд – все-таки проект нового крупного боевого корабля должен был пройти стадии различных согласований, которые могли на корню «зарубить» эту во всяком отношении экстравагантную идею. Но тут на помощь Д. Фишеру пришла обещанная им скорость постройки. Иными словами, он, прикрываясь необходимостью скорейшего начала строительства (а он обещал построить линейные крейсера всего за 15 месяцев!) имел возможность настолько форсировать процедуру проектирования, чтобы по максимуму исключить из нее всякие согласования, которые в другом случае были бы обязательны.

Собственно говоря, самое первое «техническое задание», которое Д. Фишер выдал главному кораблестроителю д’Эйнкорту, говорит о том, что Первый морской лорд превосходно понимал цену своим «аргументам», в пользу постройки линейных крейсеров. Он потребовал от д’Эйнкорта спроектировать корабль по типу улучшенного «Инвинсибла» с максимально тяжелой артиллерией главного калибра, 102-мм противоминным калибром, скоростью 32 узла, а одним из основных требований стала максимальная высота корпуса у форштевня, с тем чтобы обеспечить кораблю наилучшую мореходность. Собственно, проект и назывался: «Океанский линейный крейсер «Радамантус»», а об осадке было только и сказано, что: «уменьшить по возможности». Как видим, стоило только получить «добро» на строительство линейных крейсеров, требования к ним для Балтийской операции серьезно потеряли в актуальности.

Д’Эйнкорт постарался по максимуму удовлетворить пожелания Первого морского лорда, и уже на следующий день представил тому эскиз будущего корабля – при водоизмещении 18 750 т и скорости 32 узла линейный крейсер имел 152 мм бронепояс, 32 мм палубу и вооружение из двух двухорудийных башен 381-мм орудий, а также 20 102-мм пушек. Линейный крейсер получился очевидно слабым, поэтому Д. Фишер, ознакомившись с проектом, распорядился добавить еще одну 381-мм башню. Именно так и получился проект «Ринауна».

«Рипалс». Дата фотографии неизвестна, но это, как минимум, промежуток между первой и второй мировыми войнами

Надо сказать, что д’Эйнкорту не нравился этот линейный крейсер, и он всячески пытался его улучшить, предлагая Д. Фишеру более защищенные варианты, но Первый морской лорд был неумолим. Тогда кораблестроитель пошел ва-банк и предложил установить еще одну 381-мм башню – с таким вооружением даже совершенно картонный корабль все же представлял бы собой нешуточную опасность для германских линейных крейсеров. Но и здесь ничего не вышло, потому что в срок моги быть изготовлены только 6 башен, но никак не 8, и Д.Фишер оставил новые линейные крейсера с тремя башнями главного калибра каждый и всемерно ускорял приготовления к строительству. В итоге корабли были заложены всего через месяц с небольшим после начала проектирования, 25 января 1915 г – в день рождения их «отца», Джона Арбетнота Фишера.

В некоторых публикациях указывается, что «Рипалс» и «Ринаун» представляют собой линейные корабли типа «Ройал Соверин», достроенные по новому проекту, но это не так. Как мы уже говорили ранее, заказы на строительство линкоров «Рипалс» и «Ринаун» получили и «Фэйрфильд» соответственно. Но заложить корабль успела только «Палмерс», однако фирма не могла строить линейный крейсер – у нее попросту не было стапеля нужной длины. Поэтому контракт на строительство «Рипалса»-крейсера передали верфи «Джон Браун». На нее же передали и все материалы, заготовленные , которые можно было использовать при строительстве корабля нового проекта. «Ринаун» строила «Фэйрфильд», но, судя по всему, он изначально был заложен как линейный крейсер.

Артиллерия

Как мы уже говорили, главный калибр новых британских кораблей представляли 381-мм пушки, однотипные тем, что устанавливались на линкорах «Куин Элизабет» и «Ройал Соверин» и представлявшие собой шедевр морской артиллерии. Единственной претензией к «Рипалсу» и «Ринауну» являлось отсутствие четвертой башни, поскольку, имея только 6 орудий главного калибра, корабли испытывали затруднения с пристрелкой на дальние дистанции. Но в целом «большие пушки» «Рипалса» и «Ринауна» заслуживают самой высокой оценки.

А вот возврат к 102-мм противоминной артиллерии представляется явно ошибочным шагом. Вне всякого сомнения, четырехдюймовый снаряд значительно уступал в поражающем воздействии шестидюймовому – предполагалось, что одним попаданием последнего можно вывести из строя миноносец водоизмещением до 1 000 т. Компенсировать слабое качество 102-мм снарядов могло только их количество, иными словами необходимо было обеспечить максимальное количество стволов в залпе. Но количество одноорудийных 102-мм пушек нельзя было увеличивать до бесконечности, и выход был найден в создании трехорудийных 102-мм установок. Это теоретически остроумное решение в сочетании с удачным расположением (из пяти трехорудийных и двух одноорудийных установок, установленных на каждом корабле, на один борт могли вести огонь четыре трехорудийных и одна одноорудийная) обеспечивало стрельбу из 13 стволов на борт – более чем вдвое больше, чем у линкоров с дюжиной 152-мм орудий в казематах. Однако сами установки оказались слишком тяжелыми – имея вес 17,5 т они, при этом, не оснащались силовыми приводами, так что можно было лишь посочувствовать наводчикам этих монстров.

102-мм установка «Ринауна», 1931 г

А ведь скорости углового наведения весьма важны для артиллерии, ведущей огонь по вертким и постоянно меняющим курс миноносцам. Кроме того, для обслуживания каждой установки требовался расчет из 32 человек. С учетом того, что расчет 381-мм башни составлял 64 человека, общая численность прислуги противоминной артиллерии почти равнялась расчетам пушек главного калибра.

Компактные размеры установки не позволяли расчетам эффективно обслуживать все три ствола (хотя каждый из них имел собственную люльку) – комендоры просто мешали друг другу, поэтому реальная скорострельность трехорудийной установки лишь ненамного превосходила таковую у двухорудийной. Стоит также отметить плохую защищенность расчетов – они стояли совершенно открыто, имея только щиты, которые, естественно, никак не могли прикрыть 32 человека. Все это в совокупности делало противоминную артиллерию «Рипалса» номинантом на звание «худший противоминный калибр Гранд Флита».

102-мм артсистема обеспечивала 10-кг снаряду начальную скорость 800 м/сек, что при угле возвышения в 30 град. позволяло стрелять на 66,5 кбт. Однако, по свидетельствам моряков, подобная дальность была даже излишней, так как падения 102-мм нарядов на расстоянии свыше 40 кбт было уже не видно.

Кроме вышеупомянутых артсистем, на «Рипалс» и «Ринаун» при постройке установили по две 76-мм зенитных и четыре 47-мм салютных пушки. Также они получили по два подводных 533-мм торпедных аппарата с боекомплектом в 10 торпед, расположенных, к тому же, весьма неудачно – перед барбетом носовой башни главного калибра.

Бронирование

Броневая защита линейных крейсеров типа «Ринаун» не то, чтобы недостаточна, она совершенно ничтожна. Обычно утверждается, что она находилась на уровне первых линейных крейсеров мира – кораблей типа «Инвинсибл», но это неверно, потому что, на самом деле, «Ринаун» оказался защищен намного хуже «Инвинсиблов».

Описания броневой защиты «Ринаунов» несколько различаются в разных источниках. Основу его бронезащиты составлял 152 мм пояс длиной 141 м, который начинался на середине барбета носовой башни и заканчивался на середине барбета кормовой башни. Здесь от бронепояса к барбетам под углом к диаметральной плоскости шли 102 мм траверзы, то есть они шли от борта корабля, смыкаясь на барбетах носовой и кормовой башен (на приведенной схеме отсутствуют). В то же время в нос от 152 мм бронепояса борт защищался 102 мм броней, а в корму – 76 мм. Однако эти дополнительные бронепояса не доходили до форштевня и ахтерштевня, замыкаясь 76-102 мм траверзами, расположенными соответственно в корме и в носу. При этом кормовой траверз располагался перпендикулярно диаметральной плоскости, а вот носовой – неясно, и возможно так же, как и кормовой, но по некоторым иным данным, его бронеплиты сходились от левого и правого борта примерно под углом 45 град, что, вероятно, обеспечивало некоторую возможность рикошета крупнокалиберного снаряда, при попадании снаряда прямо в нос корабля.

Что до горизонтальной защиты, то она была представлена бронепалубой, имевшей 25 мм в горизонтальной части и 51 мм – на скосах. («Инвинсибл», соответственно, 38 и 51 мм). Единственным преимуществом «Ринауна» было то, что в районах башен главного калибра толщина горизонтальной части бронепалубы была увеличена с 25 до 51 мм. Вне пределов цитадели (за 102 мм траверзами) бронепалуба «Ринауна» имела 63 мм и в носу, и в корме. У «Инвинсибла» такая защита была только в корме, а в нос броневая палуба по толщине не отличалась от той, что защищала цитадель (38-51 мм).

Таким образом мы видим, что толщина броневой защиты «Ринауна» и «Инвинсибла» как будто бы совпадает по толщинам, и «Ринаун» даже имеет небольшое преимущество – почему же тогда его защита хуже?

Все дело в том, что пояс «Инвинсибла» имел высоту 3,43 м, а «Ринауна» — всего лишь 2,74 м. При этом энергетическая установка «Ринауна», конечно, была значительно мощнее той, что стояла на «Инвинсибле». И вот результат – если мы вспомним схему бронирования «Инвинсибла», то увидим, что горизонтальная часть бронепалубы располагалась существенно ниже верхней кромки 152-мм бронепояса.

В то же время горизонтальная часть бронепалубы «Ринауна» находилась как раз на уровне верхней кромки 152 мм бронепояса, а в районе машинного отделения даже превышала ее! Иными словами, в ряде случаев и с учетом настильной траектории немецких снарядов, им пришлось бы сперва пробить 152 мм бронепояс и лишь потом достигнуть 38 мм участка бронепалубы (или 51 мм скоса). В то же время у «Ринауна» такой участок отсутствовал – у него снаряд, прошедший по той же траектории, сразу попадал в 51 мм скос или 25-51 мм палубу.

Таким образом, невзирая на формальное равенство толщин бронеплит, защита цитадели у «Ринауна» фактически оказывалась даже хуже, чем у самых первый линейных крейсеров Королевского флота!

Правда, тут нужно упомянуть об одном достоинстве горизонтальной защиты «Ринауна» — дело в том, что, помимо броневой палубы, «Ринаун» получил еще усиленную защиту палубы полубака – на нее были дополнительно уложены листы стали STS, представлявшие собой почти ту же гомогенную броню. В районе барбетов носовых башен главного калибра полубак имел несущественные 19 мм, но дальше в корму, в районе котельных и машинных отделений достигали 28-37 мм. Впрочем, строго говоря, все это не слишком отличалось от 25 мм верхней палубы «Инвинсибла».

В принципе, если тяжелый германский снаряд попал бы в палубу полубака, в районе машинных или котельных отделений, то он бы, вероятнее всего, детонировал, и в этом случае некоторая надежда удержать его осколки у нижней 25 мм броневой палубы (тем более – 51 мм в районах башен главного калибра) была. Но проблема заключалась в том, что расстояние между броневой палубой и палубой полубака составляла целых два межпалубных пространства – снаряд, угодивший в эти «ворота», «благополучно» миновал бы верхний уровень горизонтальной защиты и легко сокрушил бы нижний. Англичане и сами отлично понимали, что делают что-то не то, поэтому постарались как-то усилить борта над бронепоясом, выполнив их из двух слоев 19 мм стали (итого – 38 мм). Но, конечно, подобная защита давала надежду лишь на отражение осколков тяжелых снарядов, взорвавшихся от удара о воду неподалеку от корабля, а от самих снарядов никакой защиты не создавала.

В общем, можно рискнуть, утверждая, что в результате ограничений, наложенных Д. Фишером, Королевский флот получил два самых слабозащищенных линейных крейсера за всю историю британских кораблей этого класса. Но одного Первого морского лорда винить в этом было нельзя – нужно констатировать, что и кораблестроители приложили к этому свою руку. Так, за счет отказа от «бронирования» борта выше бронепояса и дополнительной защиты палубы полубака вполне можно было бы усилить броневую палубу до приемлемых величин, или же повысить высоту бронепояса, что весьма позитивно сказалось бы на общем уровне его защиты.

В остальном бронирование «Ринауна» также не представляло собой ничего выдающегося – башни главного калибра по своей конструкции повторяли те, что были установлены на «Ройал Соверин», но толщина брони была уменьшена – лоб башен составил всего 229 мм (против 330 мм оригинала), боковые плиты – 178 мм (280 мм). Барбеты также были защищены всего лишь 178 мм броней (то есть, как и у «Инвинсиблов»). Единственным преимуществом перед «Инвинсиблами» было то, что за бронепоясом барбеты утоньшались до 102 мм, в то время как на первых линейных крейсерах – вдвое меньше, 51 мм. Но это более чем компенсировалось тем недостатком, что за 38 мм бортом барбеты имели также всего лишь 102 мм, то есть в этом районе совокупная защита подачных труб не дотягивала даже до 152 м… Носовая боевая рубка защищалась 254 мм броней, кормовая – всего лишь 76 мм, и еще дымоходы получили прикрытие из 38 мм броневых плит. Это, в общем, было все.

Корпус

Надо сказать, что в разделе «Бронирование», мы не сообщили ничего о противоторпедной переборке, но это потому, что ее на «Ринауне» и «Рипалсе» не было. Зато корабль впервые в британском флоте получил були, интегрированные в конструкцию корпуса. Надо сказать, что подобная конструкция, по мнению адмиралов, обеспечила ничуть не худшую, а может и лучшую защиту, чем противоторпедная переборка: образовавшийся дополнительный объем корпуса использовали для хранения жидких грузов (в том числе нефти) при том, что он делился на несколько отсеков. В результате, несмотря на то, что толщина переборок составляла 8-19 мм обычной судостроительной стали, общая их толщина составляла 50 мм. Ну а с учетом того, что между ними находилась жидкость, поглощающая энергию взрыва, эффективность подобной защиты существенно превосходила обычную, с бронированной переборкой. Также були позволяли уменьшить осадку корабля, но надо сказать, что здесь англичане не добились слишком уж большого успеха – если у «Тайгера» осадка в нормальном водоизмещении составляла 8,66 м, то у «Рипалса» и «Ринауна» — в пределах 8,1 м. Часто указываемая осадка в 7,87 м и около того относится к пустому кораблю.

Энергетическая установка

Проектом предполагалось использовать облегченную энергетическую установку с повышенными параметрами пара, но из-за спешности постройки кораблей от нее пришлось отказаться. В результате машины и котлы конструкционно были аналогичны тем, что устанавливались на «Тайгере», и это не было хорошим решением, потому что такая энергетическая установка имела слишком большой вес для своей мощности. Более современные котлы позволили бы высвободить по меньшей мере 700 т для усиления того же бронирования… впрочем, у такой установки были и свои плюсы, потому что машины и котлы «Тайгера» зарекомендовали себя весьма надежными агрегатами.

Номинальная мощность механизмов должна была составить 110 000 л.с., форсированная – 120 000 л.с., при этом при номинальной мощности и нормальном водоизмещение (26 500 т) ожидалось достижение 30 уз., на форсаже – 32уз. Фактически «Рипалс» при водоизмещении, близким к полному (29 900 т) и мощности в 119 025 л.с. развил 31,7 уз., а «Ринаун» при весе в 27 900 т и мощности 126 300 л.с. – 32,58 уз.

Оценка проекта

«Рипалс» завершил испытания 21 сентября, а «Ринаун» — 28 ноября 1916 г., когда и У. Черчилль и Д. Фишер уже лишились своих постов. Как известно, концепция британского линейного крейсера не выдержала проверки Ютландским сражением, поэтому отношение к новым кораблям у моряков было соответствующим: им присвоили статус «срочно нуждающихся в модернизации» и под этим благовидным предлогом не включили в состав Гранд флита. При других обстоятельствах их бы, возможно, и вовсе оставили у стенки до конца войны, но англичанам категорически не нравилось, что они, по сути, остались с тремя «343-мм» крейсерами (предшествующие им корабли с 305-мм пушками считались практически утратившими боевое значение) против четырех линейных крейсеров немцев. При этом в самом скором времени хохзеефлотте должен был получить «Гинденбург» взамен потопленного «Лютцова», и в Англии были уверены, что вот-вот в строй вступит первый «Макензен». Посему англичане сочли, что «Рипалс» и «Ринаун» им все же необходимы, и только что построенные корабли сразу отправились на первую (но далеко не последнюю) в своей жизни модернизацию, которая была завершена в конце весны 1917 г. – официально ее закончили раньше, но именно до этого времени проводились работы.

Поэтому следует говорить о том, что «Рипалс» и «Ринаун» вошли в состав флота весной 1917 г. Надо сказать, что поспешная модернизация, в ходе которой кораблям было добавлено по 504 т брони, не решила, конечно, проблемы их защищенности. Участок горизонтальной брони над машинными (но не котельными) отделениями были усилены с 25 мм до 76 мм. Броневая палубы от барбета носовой башни и до 102 мм траверза (в нос) и от барбета кормовой башни до 76 мм траверза (в корму) были усилены с 25 мм до 63 мм. Палуба в корме вне цитадели доведена с 63 мм до 88 мм., также была усилена горизонтальная защита над погребами башен главного калибра, но не броневой, а нижней палубы – ее толщину довели до 51 мм.

Вне всякого сомнения, указанные меры несколько усилили броневую защиту «Рипалса» и «Ринауна», но, конечно, это было «чуть лучше, чем ничего». Защита этих двух линейных крейсеров выглядела недостаточно даже против 280-мм снарядов, не говоря уже о 305-мм. Иными словами, бой с «Зейдлицем», «Дерфлингером» или (тем более!) «Макензеном» они могли вести до первых попаданий в районы расположения ключевых механизмов (энергетической установки, башен, барбетов, погребов главного калибра и т.д.), после чего почти гарантированно получали тяжелые или даже смертельные повреждения. Вне всякого сомнения, германские корабли были уязвимы для 381-мм снарядов, но в целом их бронезащита обеспечивала куда большую боевую устойчивость, нежели броня линейных крейсеров типа «Ринаун».

Другими словами, в годы войны англичане построили два корабля, совершенно не отвечающих стоявшим перед ними задачам.

Но вот что интересно… Прошли годы, и в будущем, в годы Второй мировой войны, «Рипалс» и «Ринаун» стали одними из самых полезных кораблей флота. Впрочем, странного здесь ничего нет. Очень высокая скорость, полученная ими «при рождении», дала линейным крейсерам хороший модернизационный запас – несмотря на существенное усиление бронезащиты, они оставались достаточно быстроходными для борьбы с современными крейсерами. В то же время большая часть кораблей Германии, которые та могла направить на борьбу в океан – легкие и тяжелые крейсера, «карманные» линкоры представляли собой «законную дичь» для «Рипалса» и «Ринауна», а благодаря усиленной бронезащите и очень мощным 381-мм пушкам они оставались крайне опасными даже для «Шарнхорста» и «Гнейзенау». В сущности, единственными кораблями Гитлера, для которых «Рипалс» и «Ринаун» сами были «законной дичью» — это «Бисмарк» и «Тирпиц», но это было и все. На Средиземном море они не могли бы сражаться только с новейшими итальянскими линкорами типа «Витторио Венето», но имели возможность уклониться от боя, на Тихом океане представляли бы собой достойный ответ модернизированным японским линейным крейсерам типа «Конго».

Можно констатировать, что порочная концепция и абсолютное несоответствие задачам, которые ставила Первая мировая война, вовсе не сделали «Рипалс» и «Ринаун» бесполезными кораблями, но это произошло в будущем и исключительно в силу возникших ограничений военно-морских сил, наличие которых нельзя было предсказать заранее. Иными словами, «Рипалс» и «Ринаун», несмотря на все свои недостатки, сослужили славную службу старой доброй Англии, но заслуги их создателей в этом нет.

Продолжение следует…

Япония

После того, как Объединенный флот пополнили четыре линейных крейсера типа «Конго», три из которых были построены на японских же верфях, японцы сосредоточили свои усилия на строительстве линейных кораблей. Однако же после того, как в 1916 г. американцы озвучили свою новую кораблестроительную программу, в составе 10 линкоров и 6 линейных крейсеров, подданные микадо противопоставили ей свою, в которой, впервые за последние годы, присутствовали линейные крейсера. Не будем сейчас заострять внимание на особенностях кораблестроительных программ Японии, отметим только, что в 1918 г была окончательно принята так называемая программа «8+8», согласно которой сынам Ямато предстояло построить 8 линкоров и 8 линейных крейсеров («Нагато» и «Муцу» включались в нее, а ранее построенные 356-мм линкоры и линейные крейсера – нет). Первыми предстояло заложить два линкора типа «Кага» и два линейных крейсера типа «Амаги».

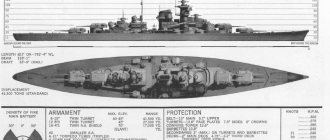

Чертёж линейного крейсера «Амаги»

Что можно сказать об этих кораблях? Линкоры «Тоза» и «Кага» стали усовершенствованным вариантом «Нагато», в котором было улучшено «все по немножко» — огневая мощь усилилась путем добавления пятой башни главного калибра, так что общее количество 410-мм орудий было доведено до 10. Бронирование также получило некоторое усиление – хотя бронепояс «Кага» был тоньше такового у «Нагато» (280 мм против 305 мм), но он был расположен под наклоном, что вполне уравнивало его приведенную бронестойкость, а вот горизонтальная защита стала несколько лучше.

Однако же по совокупности своих боевых качеств «Кага» представлял собой довольно странное зрелище для послевоенного линкора. Его бронезащита в чем-то соответствовала, а в чем-то уступала таковой на линейном крейсере «Худ». Однако, как мы уже писали ранее, «Худ» строился в эпоху 380-381-мм дредноутов и, хотя его бронирование было для своего времени очень совершенно, оно лишь в ограниченной степени защищало корабль от снарядов этих орудий.

В то же время ко времени проектирования линкоров «Кага» и «Тоза» военно-морской прогресс сделал следующий шаг, перейдя на еще более мощные 16-дюймовые пушки. Великолепная британская 381-мм артсистема разгоняла 871 кг снаряд до начальной скорости 752 м/сек., но американская 406-мм пушка, устанавливаемая на линкоры типа «Мериленд», стреляла 1 016 кг снарядом с начальной скоростью 768 м/сек., а японское 410-мм орудие выстреливало снаряд весом ровно в тонну с начальной скоростью 790 м/сек., то есть превосходство в мощности 406-мм пушек составляло 21-26%. Но с ростом дистанции британская пятнадцатидюймовка все более ощутимо проигрывала японскому и американском орудиям в бронепробитии – дело в том, что более тяжелый снаряд медленнее теряет скорость, а ведь эта скорость у шестнадцатидюймовых орудий изначально была выше…

Выстрел 410-мм орудий линкора «Нагато». Такие же пушки планировалось ставить на «Кага» и «Амаги»

Иными словами, бронирование «Худа» в ограниченной степени защищало от 380-381-мм снарядов, и (в лучшем случае!) очень ограниченно – от 406-410 мм. Можно смело утверждать, что, хотя в определенных обстоятельствах «Худ» мог выдерживать попадания 406-мм снарядов, но все же его защита не предназначалась и была слишком слабой для этого. И с учетом того, что «Кага» был бронирован хуже «Худа», можно констатировать некий паритет наступательно-оборонительных качеств этих кораблей. «Худ» хуже вооружен, но несколько лучше защищен, хотя и не способен выдержать длительного обстрела 410-мм снарядами. В то же время бронирование его оппонента (280 мм бронепояс под наклоном, 102-160 мм бронепалуба при 76-102 мм скосах) вполне уязвимо для британских 381-мм «гринбоев». То есть защита обоих кораблей от снарядов их «оппонентов» выглядит одинаково слабой, но японский линкор все же, за счет большего количества стволов главного калибра и более тяжелых снарядов, имел больше шансов быстрее нанести критические для «Худа» удары. Зато британский корабль был намного более быстроходным (31 уз против 26,5 уз), что давало ему определенные тактические преимущества.

В целом можно констатировать, что японские линкоры типа «Кага» сочетали очень мощное вооружение и бронирование, неспособное этому вооружению противостоять. Сами англичане признавали защиту «Худа» совершенно недостаточной для возросшего уровня угроз, и видели необходимость всемерно усилить ее (что и было сделано в послевоенных проектах, до которых мы еще дойдем). И нельзя забывать, что «Худ» все-таки был кораблем военной постройки. Но на что рассчитывали японцы, закладывая линкор с более слабой защитой уже после войны? Ответа на этот вопрос у автора настоящей статьи нет.

По большому счету, линкоры типа «Кага» представляли собой некий вариант линейного крейсера, с очень мощным вооружением, совершенно недостаточным бронированием и весьма умеренной для своего времени скоростью, за счет чего удалось избежать «гигантизма» — корабль удалось уложить менее чем в 40 тыс. тонн водоизмещения (хотя неясно, идет ли речь о стандартном или же нормальном водоизмещении, автор, впрочем, склоняется к последнему варианту). Конечно, «Кага» получался лучше вооруженным и куда более быстроходным, чем американский «Мэриленд», но отсутствие вменяемой защиты от 406-мм снарядов сильно портило дело. К тому же все-таки аналогом «Кага» следует считать не «Мэриленд», а линкоры типа «Саут Дакота» (1920 г., разумеется, а не предвоенные) с их дюжиной 406-мм пушек, 23 узлами скорости и 343 мм бортовой брони.

Так вот, к чему это столь длинное предисловие о линкорах, если статья посвящена линейным крейсерам? Все очень просто – при создании линейных крейсеров типа «Амаги» японцы прилежно скопировали британскую концепцию – имея немного большее водоизмещение в сравнении с линкорами «Кага» (по различным данным 41 217 – 42 300 т против 39 330 т), японские линейные крейсера обладали столь же мощным вооружением (все те же 10*410-мм пушек), более высокой скоростью (30 уз против 26,5 уз) и значительно ослабленным бронированием. Главный бронепояс получил «понижение» с 280 до 254 мм. Скосы – 50-80 мм против 76 мм (по другим данным «Кага» имел скосы 50-102 мм). Толщина бронепалубы составила 102-140 мм против 102-160 мм. Максимальная толщина барбетов башен главного калибра «съехала» с 356 до 280 мм.

Схема бронирования линейного крейсера «Амаги»

Линейные крейсера типа «Амаги» великолепно смотрелись бы в Ютландском сражении, и не приходится сомневаться, что будь у адмирала Битти подобные корабли, 1-ой разведгруппе Хиппера пришлось бы солоно. В сражениях с линейными крейсерами хохзеефлотте, «Амаги» обладали бы подавляющей огневой мощью, при этом их защита была, в общем, вполне достаточной против 305-мм снарядов, хотя в принципе, у «Дерфлингера» с «Лютцовым» оставался некоторый шанс огрызнуться напоследок. Все же бронирование японских линейных крейсеров не гарантировало абсолютной защиты от 305-мм бронебойных снарядов и в некоторых ситуациях могло быть ими пробито (хотя и с большим трудом, но шансы на это все-таки были).

Однако возможности защиты «Амаги» против полноценных 343-356-мм бронебойных снарядов в высшей степени сомнительны, против 380-381-мм – ничтожны, против 406-мм – отсутствовали совершенно. Так что, как ни странно, но сравнивая бронирование японских линейных крейсеров с американскими «Лексингтонами», можно говорить о некоем паритете – да, формально японская броня чуть толще, но фактически ни та, ни другая от 406-410-мм снарядов «оппонентов» не защищала совершенно. Исключительно тонкая яичная скорлупа, вооруженная отбойными молотками…

Вне всякого сомнения, строительство подобных кораблей не было оправдано для Японии, которая, как известно, была изрядно стеснена в средствах и возможностях в сравнении с основным своим конкурентом – США. Поэтому японцам следует рассматривать Вашингтонское морское соглашение как дар Аматерасу, предохранившее сынов Ямато от создания совершенно никчемных боевых кораблей.

«Акаги» и «Амаги» должны были быть переоборудованы в авианосцы, но «Амаги» сильно пострадал при землетрясении, будучи еще недостроенным и пошел на слом (вместо него был переоборудован недостроенный линкор «Кага»). Оба этих корабля снискали себе славу в сражениях начального этапа Тихоокеанской войны, но все же следует признать, что технически эти корабли уступали «Лексингтону» и «Саратоге» — впрочем, это уже совсем другая история…